4 мая родились...

04-05-2025 07:25

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[430x700]

[430x700]

1888

Николай Алексеевич Гринченко (украинское имя — Микола Олексійович Гринченко)

украинский и советский музыковед, фольклорист, педагог, профессор (с 1934), ректор. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1941). Родился в Киеве. Сын рабочего киевского завода Арсенал. Начальное музыкальное образование (хоровое пение, дирижирование, фортепиано) получил в Придворной певческой капелле в Санкт-Петербурге, где учился в 1897—1901 годах. Вернувшись в Киев, окончил реальное училище. В 1912 окончил Киевское музыкальное училище Русского музыкального общества по классу теории композиции Е.А.Рыба, в 1920 — Каменец-Подольский университет (историко-филологический факультет). В 1925—1934 — преподаватель истории музыки и народного творчества Киевского музыкально-драматического института имени Н.Лысенко (одновременно в 1925—1928 — его ректор); в 1934—1937 — профессор Киевской консерватории. С 1938 — научный сотрудник Института украинского фольклора Академии Наук Украинской ССР (с 1942 — его директор). Умер в Уфе в эвакуации 27 ноября 1942 года. В 1953 году перезахоронен в Киеве на Байковом кладбище. Н.Гринченко — один из первых теоретиков истории украинской музыки. Исследовал творчество Н.Лысенко, Н.Леонтовича, К.Стеценко. Научные труды по вопросам украинского музыкального фольклора и истории украинской музыки: «Украинская музыка и её представители» (1909); «Шевченко и Лысенко» (1920); «История украинской музыки» (1922); «Гайдамаки» К.Стеценко» (1923); «Шевченко и музыка» (1939); «Очерк исторического развития украинской народной музыки» (опубликовано в 1947); «Украинские советские песни» (опубликовано в 1959); «Украинская народная инструментальная музыка» (опубликовано в 1959); «Украинская народная дума» (опубликовано в 1959); «Частушки» (опубликовано в 1959) и др. Сотрудничал с украинским музыкальным журналом «Музика».

[506x700]

[506x700]

1889

Рихард Зевальд (немецкое имя — Richard Seewald)

немецкий художник, иллюстратор и писатель. Родился в Арнсвальде (Ноймарк, ныне Хощно, Польша). В 1909 году начал — по желанию отца — изучать архитектуру, однако вскоре увлёкся живописью, которой овладел самоучкой. Ряд его рисунков, созданных ещё в годы учёбы в гимназии, были напечатаны в модернистском журнале «Jugend», после чего карикатуры Р. Зевальда стали публиковаться в берлинских и мюнхенских газетах и журналах, являясь для художника основным источником средств к существованию. В 1911 году он совершил предсвадебную поездку в Лондон. Первая выставка графических работ Р.Зевальда состоялась в мюнхенской Галерее Генриха Таннхаузера, где регулярно выставлялись работы молодых художников Баварии. В 1913 году он написал свою первую картину масляными красками. В ноябре того же года было создано художественное движение Мюнхенский сецессион (Новый сецессион), членом которого вскоре стал и Зевальд. Он также вступил в Немецкий союз художников. Р.Зевальд иллюстрировал сборник стихотворений Иоахима Рингельнаца «Табакерка», а также произведения Д. Дефо («Робинзон Крузо») и Г. фон Клейста («Пентесилая»). Был автором иллюстраций также для собственной книги «Звери и ландшафты». В 1919 году в Мюнхенской галерее Ганса Гольца прошла обширная персональная выставка художника. Р. Зевальд много путешествовал по странам Средиземноморья и далее занимался иллюстрированием как своих литературных произведений, так и книг других авторов. Его художественный стиль постепенно изменился: от ярких, пёстрых красок мастер перешёл к более однотонной манере изображения. В 1924 году Р.Зевальд стал профессором художественных мастерских Кёльна. В 1931 году, вследствие реакционной атмосферы, царившей в культурной жизни Кёльна, Зевальд уехал в Швейцарию, где жил в Асконе (кантон Тичино). В 1939 году он получил швейцарское гражданство. В Швейцарии художник много рисовал. Перейдя в 1929 году в католичество, он затем много работал по религиозной тематике. После окончания Второй мировой войны и краха национал-социалистического режима Зевальд в 1948 году приехал на родину, однако окончательно вернулся в Германию он лишь в 1954-м. Вплоть до 1958 года он — профессор в Академии искусств Мюнхена, которую затем покинул вследствие несогласия с президиумом Академии. После смерти своей жены художник сжёг около 150 своих полотен, уничтожал сотни эскизов и рисунков. Из оставшихся работ часть им была завещана Германскому национальному музею в Нюрнберге и швейцарскому фонду «Pro Helvetia». Умер в Мюнхене 29 октября 1976 года. Иллюстрированные книги: Ringelnatz. Die Schnupftabaksdose. — München: Pieper&Co, 1912; Klabund. Kleines Bilderbuch vom Krieg. — München: Goltz Verlag, 1914; Heinrich von Kleist. Penthesilea. — München: Goltz Verlag, 1917; Francis Jammes. Der Hasenroman. — Berlin: Wolff, 1916; Daniel Defoe. Robinson Crusoe. — München: Goltz Verlag, 1919; Paul Gallico. Das kleine Wunder. — Hamburg, 1952; Edzard Schaper. Das Christkind aus den großen Wäldern. — Köln Olten: Hegner, 1954; Edzard Schaper. Stern über der Grenze Köln. — Köln: Olten Hegner, 1958; Johannes Rüber. Das Tal der Tauben und Oliven. — Freiburg: Herder, 1979; Gustav Schwab. Die schönsten Sagen des klassischen Altertums. — Freiburg: Herder, 1983; Erich Kästner. Die 13 Monate. — Berlin: Cecilie Dressler Verlag.

[369x700]

[369x700]

1889

Фрэнсис Джозеф Спеллман (Francis Joseph Spellman)

американский кардинал. Родился в городе Уитмен, США. Титулярный епископ Силы и вспомогательный епископ Бостона с 30 июля 1932 по 15 апреля 1939. Архиепископ Нью-Йорка с 15 апреля 1939 по 2 декабря 1967. Кардинал-священник с 18 февраля 1946, с титулом церкви Санти-Джованни-э-Паоло с 22 февраля 1946. Умер в Нью-Йорке (США) 2 декабря 1967 года.

[490x700]

[490x700]

1890

Николай Давидович Бурлюк

русский поэт и прозаик. Родился в слободе Котельва Ахтырского уезда Харьковской губернии (ныне Полтавская область, Украина), в семье управляющего имением, агронома; его братья Давид и Владимир, а также сестра Людмила Бурлюк-Кузнецова — видные деятели русского футуризма. Окончил Херсонскую мужскую гимназию, а в 1914 — Петербургский университет (физико-математический факультет, историко-филологическое отделение). Вместе с братьями и сестрой Николай (в отличие от них, никогда не выступавший как художник) активно печатался в изданиях кубофутуристов («Студия импрессионистов», «Садок судей», «Пощёчина общественному вкусу»). Однако его поэтика по сути далека от нарочито «грубой», урбанистической и словотворческой (анти)эстетики Давида Бурлюка, Кручёных, Маяковского; для него характерны импрессионистическая образность, показ «сновидений», мифологические образы, установка на музыкальность, в этом он ближе из футуристов к Елене Гуро. Как и Гуро, он писал лирическую прозу («Глухонемая», «Артемида без собак», «Сбежавшие музы» и др.). Автор теоретических статей («Поэтические начала», «Supplementum к поэтическому контрапункту»). Член литературой группы «Гилея» (1910). Николай — автор ряда статей, формулирующих основные принципы футуристической литературы («Поэтические начала»). Николай Бурлюк проявлял интерес к акмеизму, принимал участие в заседаниях «Цеха поэтов», приятельствовал с Николаем Гумилёвым, в 1914 году отказался подписать манифест футуристов «Идите к чорту», где в оскорбительных выражениях характеризуются акмеисты. В следующем году Бурлюк последний раз печатается (в альманахе «Весеннее контрагентство муз», 1915) и навсегда пропадает с литературного горизонта: в 1916 мобилизован в действующую армию, после окончания школы прапорщиков (1917) — на Румынском фронте, затем служил в разных армиях эпохи Гражданской войны на Украине, в зависимости от того, под чью мобилизацию попадал. В 1919—1920 скрывался от всякой мобилизации; в декабре 1920 года в Херсоне явился на учёт в РККА как бывший офицер, но был арестован и «тройкой» 6-й армии приговорён 25 декабря 1920 г. к расстрелу в превентивных целях, «желая скорее очистить РСФСР от лиц подозрительных, кои в любой момент своё оружие могут поднять для подавления власти рабочих и крестьян». 27 декабря 1920 года приговор приведён в исполнение. Обстоятельства гибели Николая Бурлюка долгое время оставались неизвестными и опубликованы только в 2001 г. Эмигрировавший в США Давид Бурлюк знал о расстреле брата, но, вероятно, скрывал этот факт из опасности повредить престижу своей семьи в СССР. Литература: Государственный художественный музей имени М.В.Нестерова. Уфа. 2007. ISBN 978-5-98645-007-0.

1890

Карл Дёппель (немецкое имя — Karl Döppel)

германский борец греко-римского стиля, чемпион Европы, один из выдающихся немецких спортсменов и тренеров первой половины XX века. В 1909 году стал чемпионом Германии. В 1913 году занял 4-е место на чемпионате мира в Бреслау. В 1914 году выиграл квалификационный турнир на Олимпийские игры, которые планировалось провести в Берлине в 1916 году, но началась Первая мировая война. В годы войны был на фронте, был трижды серьёзно ранен, однако после войны вернулся к активной соревновательной деятельности, хотя из-за бойкота германские спортсмены не могли принимать участия в первых послевоенных Олимпийских играх (в 1920 и 1924 годах). В 1919, 1920 и 1921 годах Карл Дёппель вновь становился чемпионом Германии. В 1921 году выиграл первый послевоенный чемпионат Европы. В 1922 году вновь стал чемпионом Германии. В 1923 году в схватке со шведским борцом Густавом Линдквистом получил тяжёлую травму, и долго не мог участвовать в соревнованиях. В 1925 году занял 2-е место на чемпионате Германии. Впоследствии стал тренером и подготовил много известных борцов. Умер 28 октября 1952 года.

1890

Анджело Дзорци (итальянское имя — Angelo Zorzi)

итальянский гимнаст. Родился в Милане. Двукратный чемпион Олимпийских игр 1912 и 1920 годов в командном первенстве. Выступал также в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде 1920 года, где занял 16-е место. Умер в Милане 28 декабря 1974 года.

[526x700]

[526x700]

1890

Франклин Кармайкл (Franklin Carmichael)

канадский художник, самый молодой участник Группы семи. Франклин Кармайкл родился в Ориллии, Онтарио. Его отец занимался изготовлением конных экипажей. В возрасте 20 лет Кармайкл уехал в Торонто и поступил в Колледж искусств Онтарио, где учился у Уильяма Крюйкшенка и Джорджа Рида. В 1911 году поступил на работу в качестве ученика в Grip Ltd., получая два с половиной доллара в неделю. В это время он присоединиятся к Тому Томсону и другим художникам, которые совершенствовали свой художественный стиль, выезжая в выходные на этюды. В 1913 году Кармайкл переехал в Бельгию, чтобы продолжить учиться живописи, но из-за Первой мировой войны был вынужден вернуться в Канаду. Том Томсон оказал значительное влияние на молодого художника, с которым в 1914 году делил мастерскую в Студио-билдинг. В 1915 году Кармайкл женился на Аде Лилиан Вент. Вместе с Альфредом Кассоном и Фредериком Бригденом Кармайкл в 1925 году основал Общество акварелистов Онтарио. Он также стоял у истоков Канадской группа художников, образованной в 1933 году, несколько членов которой затем присоединились к Группе семи. С 1932 по 1945 годы Кармайкл преподавал в Колледж искусств Онтарио. Кармайкл скончался в Торонто 24 октября 1945 года и был похоронен на кладбище Сент-Эндрю и Сент-Джеймса в Ориллии, Онтарио. Известный искусством акварели, Кармайкл создал множество пейзажей Онтарио. Его современница Эмили Карр считала работы Кармайкла «в некоторой степени приятными, слишком бледными, но всё-таки доставляющими удовольствие».

[700x554]

[700x554]

«Одинокое озеро»

Акварель 44х55 см под названием «Одинокое озеро» (Lone Lake), созданная в Кармайклом в 1929 году, стала наиболее яркой работой, участвовавшей в большой распродаже канадского искусства в мае 2012 года на весеннем аукционе произведений искусства Джойнер Уэддингтон в Торонто, Онтарио. Её итоговая цена составила $330 400, в том числе включая 18-процентный сбор аукционного дома. На этой картине изображено маленькое озеро Кармайкл-Лейк в горах Ла-Клош парка Килларни возле Садбери, Онтарио. Литература: Boulet, Roger, "The Canadian Earth and Tom Thomson". M. Bernard Loates Cerebrus Publishing, 1982. National Library of Canada, AMICUS No. 2894383; Harper, Russell. Painting in Canada: A History 2nd ed. Toronto: University of Toronto Press, 1981. ISBN 0-8020-6307-1; Reid, Dennis A Concise History of Canadian Painting 2nd Edition. Toronto: Oxford University Press, 1988. ISBN 0-19-540663-X.

[509x700]

[509x700]

1890

Артур Кольник (Arthur Kolnik)

французский художник. Родился в городе Станиславов Австро-Венгерской империи, ныне Ивано-Франковск, Украина, в еврейской семье. Отец, родившийся в Литве, работал бухгалтером в банке; мать, родом из Вены, держала магазин платьев. Артур некоторое время посещал польскую начальную школу, затем учился в гимназии, где увлекся рисованием. В 1908 году поступил в Краковскую академию художеств, учился в Ю. Мехоффера и Я. Малешевского. За свои ученические работы был награждён серебряной медалью. После окончания академии некоторое время провёл во Вроцлаве и Львове, после чего вернулся в Станиславов. Участвовал в Первой мировой войне в Австрийской армии. Будучи офицером, был зачислен в один из пехотных полков. Уже в августе 1914 года участвовал в Галицийской битве, был ранен и находился на лечении в венском госпитале. После выздоровления был признан негодным к строевой службе и приписан к штабной структуре в Вене. Здесь познакомился с еврейско-австрийским художником И.Кауфманом, ставшим его покровителем и по его протекции посещал Венскую академию изящных искусств как вольнослушатель — занимался в мастерской Г.Эйхборна. Писал свои работы в стиле импрессионизма и постимпрессионизма до конца 1920-х годов. Был дружен с Т.Маковским и М.Кислингом, а также Г.Климтом и Э.Шиле. В 1919 году Кольник поселился в Черновцах, в этом же году женился. Весной 1920 года находился с выставкой в США. Домой вернулся в 1922 году, совершив путешествие через Европу — Францию, Италию, Грецию и Турцию.

[506x700]

[506x700]

Артур Кольник. Автопортрет.

До конца 1920-х годов писал и занимался иллюстрированием книг. Спасаясь от преследований местных антисемитов, в 1931 году вместе с женой и двумя детьми уехал в Париж. Здесь, чтобы прокормить семью, работал на разных простых работах — ретушером в фотоателье, карикатуристом в газетах, рисовал для журналов мод. В вынужденную эмиграцию он пережил духовный кризис и живописью занимался мало. Но при этом выставлялся — в 1935 году посетил в Буэнос-Айресе, а в 1937 году — в Лондоне. С началом немецкой оккупации Франции, осенью 1940 года, все члены семьи Кольника были арестованы режимом Виши и отправлены в лагерь для интернированных иностранных граждан Ресебеда в департаменте Верхняя Гаронна. В Париж они вернулись в августе 1944 года. В 1948 году художник принял французское гражданство, и в этом же году был избран членом Ассоциации еврейских художников и скульпторов Франции. В 1952 году вновь, спустя много лет, побывал в Нью-Йорке, а в 1962 году впервые — в Израиле. В 1967 в Париже вышла книга об Артуре Кольнике, написанная критиком и биографом художника М.Готье. Умер в Париже в 1972 году. В 1982 году работы художника демонстрировались в Музее иудаики в Чикаго. Работы художника представлен в Черновицком художественном музее, Народном музее во Вроцлаве (Польша), Еврейском музее в Нью-Йорке, Музее еврейского искусства в Париже, Музее современного искусства в Тель-Авиве, а также в других музеях и частных коллекциях.

1890

Йохан Скратос (норвежское имя — Johan Skrataas)

норвежский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908. Родился в Эгге. На Играх 1908 в Лондоне Скратос участвовал в командном первенстве, в котором его сборная заняла второе место. Он также соревновался в индивидуальном состязании, но его точное место и результат не известны. Умер в Тронхейме 12 февраля 1961 года.

[505x700]

[505x700]

1890

Моррис Фишер (Morris Fisher)

американский морской пехотинец, олимпийский чемпион. Один из лучших стрелков Морской пехоты США за всю её историю. Родился в Янгстауне, округ Махонинг, штат Огайо. В 1911 году вступил в Корпус морской пехоты США, в 1916 году получил нашивку снайпера. В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене Моррис Фишер стал чемпионом в личном первенстве в стрельбе из произвольной винтовки из трёх положений на дистанции 300 м, в командном первенстве в стрельбе из произвольной винтовки из трёх положений на дистанции 300 м и в командном первенстве в стрельбе из военной винтовки лёжа на дистанции 300 м. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже он стал чемпионом в личном первенстве в стрельбе из произвольной винтовки лёжа на дистанции 600 м, и в командном первенстве в стрельбе из произвольной винтовки на дистанциях 400, 600 и 800 м. С 1934 года Моррис Фишер прекратил участвовать в соревнованиях, но продолжал обучать стрельбе морских пехотинцев и полицейских. В 1941 году вышел в отставку, но в связи с началом Второй мировой войны вернулся на службу и войну провёл инструктором по стрелковому делу. Моррис Фишер является автором двух книг по искусству меткой стрельбы. Умер 23 мая 1968 года.

1891

Фредерик Джейкоби

американский композитор

1891

Владимир Дмитриевич Журин

советский гидротехник, генерал-майор инженерно-технических войск, один из технических руководителей массовых строек ГУЛага 1930-1940-х годов. Родился в городе Тетюши, Казанская губерния, Российская империя, ныне Татарстан. В 1918 году окончил Петроградский политехнический институт. Поступил в управление ирригационными работами в Туркестане. Проектировал ирригационные системы и гидротехнические сооружения в Голодной степи. Автор трудов по инженерной гидравлике. Участвовал в разработке плана ГОЭЛРО. В 1924 году в Ташкенте по его инициативе организован Научно-исследовательский институт по изучению проблем водного хозяйства Средней Азии (с 1960-х годов носит его имя), директором которого он стал. Член коммунистической партии с 1928 года. С этого же года профессор. Тогда же ездил набираться опыта за границу: посетил Германию, Австрию и Чехословакию; пришёл к выводу о том, что советская гидротехника находится впереди зарубежной. В декабре 1930 года арестован, получил десятилетний срок. Сделан начальником проектного технического отдела в конструкторском бюро С.Я.Жука, занимавшегося строительством Беломорско-Балтийского водного пути (Беломорстрой) — первого в стране крупного строительства силами осуждённых. Досрочно освобождён в 1932 году. Офицер госбезопасности. По окончании строительства 4 августа 1933 года награждён орденом Трудового Красного Знамени. Далее был заместителем главного инженера строительства канала Москва — Волга (Дмитлаг), опять под руководством С.Я.Жука; по окончании получил орден. Автор проектов строительства Угличской и Рыбинской ГЭС (Волгострой), с 1940 года главный инженер (после перевода С.Я.Жука на Куйбышевский гидроузел) и начальник (после повышения Я.Д.Раппопорта) стройки. В 1941—1942 годах руководил маскировкой сооружений Волгостроя и возведением линий обороны вдоль Волги. В 1942—1944 годах возводил Нижнетагильский металлургический завод, а затем — Широковскую и Вилухинскую ГЭС. С начала 1944 года вновь начальник Волгостроя. Генерал-майор технической службы. Доктор технических наук (1944, в диссертации обобщил опыт строительства гидроузлов). С 1946 года и до конца жизни заведовал кафедрой гидравлики и гидромеханизации Московского инженерно-строительного института имени В.В.Куйбышева; писал научные труды, руководил экспертизой по приёмке крупных гидроузлов. Награждён орденом Ленина (1937), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1933, 1944), орденом Красной Звезды (1943), а также медалями. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 19 августа 1962 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (8 участок 17 ряд), рядом с ним похоронена супруга, М.Н.Журина. Авторы памятника на могиле: скульптор С.Шапошников, архитектор Ю.Гумбург. Награды и премии: Орден Ленина; Орден Трудового Красного Знамени; Орден Трудового Красного Знамени; Орден Красной Звезды; Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Имя было присвоено Среднеазиатскому научно-исследовательскому институту ирригации. Источники: Журин Владимир Дмитриевич — статья из Большой советской энциклопедии; Журин Владимир Дмитриевич // Ярославская область в годы Великой Отечественной войны. Научно-популярное справочное издание / Управление по делам архивов Правительства Ярославской области, Государственный архив Ярославской области; составители Г.Казаринова, О.Кузнецова. — Ярославль: Индиго, 2010. — Страницы 90-91. — 400 страниц. — 1000 экземпляров. — ISBN 978-5-91722-028-4; Овсянников С.Н. Три судьбы Владимира Журина // Рыбинская неделя. — № 6 (132) от 16.02.2011. Литература: Овсянников С.Н. Три судьбы Владимира Журина // Рыбинская неделя. — № 6 (132) от 16 февраля 2011.

1891

Петко Димитров Петков

болгарский политический и общественный деятель, лидер левого крыла Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС). Родился в Софии. В 1911 г. окончил юридический факультет Парижского университета. В 1920-1922 гг. на дипломатической службе; участвовал в работе Генуэзской конференции 1922 г. в качестве первого помощника А.Стамболийского. В 1922-1923 гг. директор политического отдела Министерства иностранных дел. После фашистского переворота 9 июня 1923 г. выступал за единый фронт с Болгарской коммунистической партией в борьбе с фашизмом. С августа 1923 г. издавал газету "Защита" (с сентября "Народная защита"), на страницах которой выдвинул требование установления рабоче-крестьянской власти. Пал в Софии от руки наёмного фашистского убийцы 14 июня 1924 года.

1892

Тамара Аслановна Абашидзе (грузинское имя — თამარ ასლანის ასული აბაშიძე)

грузинская советская актриса. Народная артистка Грузинской ССР (1950). Родилась в городе Зестафони, Кутаисская губерния, Российская империя. Дебютировала в 1913 году в любительских спектаклях в городе Чиатуре. Обучалась в театральной студии в Ростове (1916). С 1921 выступала в районных театрах Грузии: в Кутаиси, Чиатуре, Гори и др. Исполняла героико-драматические и комедийные роли: Ханума в одноимённой пьесе Цагарели, Кручинина, Васса Железнова и др. Уже зрелой актрисой снялась в двух выдающихся грузинских фильмах, создав в них яркие образы пожилых женщин: 1954 год — Эллите, бабушка Маринэ, в комедийном фильме Сико Долидзе и Левана Хотивари «Стрекоза»; 1956 год — бабушка Дато в фильме Резо Чхеидзе «Наш двор» Умерла ьв городе Тбилиси, Грузинская ССР, СССР, 16 мая 1960 года. Источники: Абашидзе Тамара Аслановна // Театральная энциклопедия (под редакцией С.С.Мокульского). — Москва: Советская энциклопедия, 1961—1965. — Том 1; Грузинская Советская Энциклопедия. — Тбилиси, 1975. — Том 1. — Страница 20.

1892

Сейити Омура (японское имя — 大村清)

японский государственный деятель, государственный секретарь (министр) внутренних дел Японии (1946—1947), директор Управления национальной обороны Японии (1954—1955). Родился в городе Цуяма, профектура Окаяма, Япония. Окончил юридический факультет Киотского императорского университета, аспирантуру в Германии. Затем поступил на государственную службу в Министерство внутренних дел. 1935—1936 и январь — декабрь 1938 гг. — губернатор префектуры Нагано, 1938—1939 гг. — губернатор префектуры Канагава, 1939 г. — заместитель министра образования, культуры и спорта в кабинете Абэ Нобуюки, 1943 г. — председатель японского Студенческого союза, 1945—1946 гг. — заместитель министра образования Японии,

1946 г. — заместитель государственного секретаря (министра), 1946—1947 гг. — государственный секретарь (министр) внутренних дел Японии, 1949—1950 гг. — член постоянного комитета Палаты представителей, 1954—1955 гг. — директор Управления национальной обороны Японии. В 1960—1963 гг. — депутат, в 1961—1962 гг. — председатель Дисциплинарного комитета Палаты представителей Японии. Также являлся председателем научно-технического совета Либерально-демократической партии. В 1965 г. стал кавалером Большой ленты ордена Священного сокровища. Умер 24 мая 1968 года. Похоронен на Койдарском кладбище в Токио. Награды: Орден Священного сокровища I класса. Источники: Woodard, William Parsons. The Allied Occupation of Japan: 1945-1952 and Japanese Religions. Brill (1972). AISI v9IUAAAAIAAJ; Kono,Masaru. Japan’s Postwar Party Politics. Princeton University Press. (1997) ISBN 0691015961; Hunter, Janet. A Concise Dictionary of Modern Japanese History . University of California Press (1994). ISBN 0520045572; Watt, Lori (2010). When Empire Comes Home: Repatriation and Reintegration in Postwar Japan. Harvard University Press. ISBN 0674055985.

1893

Оресте Фортуна (итальянское имя — Oreste Fortuna)

итальянский офицер, танкист, участник Гражданской войны в Испании. Кавалер высшей награды Италии за подвиг на поле боя — золотой медали «За воинскую доблесть» (1937). Родился в городе Потенца, регион Базиликата, Королевство Италия. Командир 1-й танковой роты L3/35 танковой и бронеавтомобильной группы итальянского добровольческого корпуса капитан Оресте Фортуна отличился в гражданской войне в Испании. Прибыв в Испанию 29 сентября 1936 года, 10 танкеток под командованием капитана Оресте Фортуна 21 октября приняли участие в боях за Навалькарнеро (близ Мадрида). С 3 по 8 февраля 1937 года итальянские танки оказали существенное влияние на успешный исход боёв за базу республиканского флота в Малаге. Однако 8—23 марта 1937 года в боях за Гвадалахару республиканские войска нанесли поражение националистам и итальянским силам.

Итальянские танкетки следуют за огнемётным танком (на переднем плане) по дороге на Гвадалахару.

Из представления к награде:

«Командир танкового взвода, ранее неоднократно награждённый за храбрость, решительным образом рассеял противника. Раненый разрывной пулей в лицо, несмотря на обильное кровотечение, продолжал выполнять поставленную ему задачу, и ему удалось захватить нескольких пленных, в том числе двух офицеров. Второе ранение оказалось ещё тяжелее первого, но с множественными повреждениями, несмотря на отчаянное физическое состояние, сохранил командование взводом и организовал отражение контратаки. После того как подошли пехотные части, отказался от медицинской помощи и продолжал вести бой в одном из уцелевших танков, обращая в бегство подразделения противника. Только с наступлением ночи, доложив своему командиру, отправился в госпиталь. Шоссе к Франции, Трихуэке, 9-12 марта 1937.»

Капитан Оресте Фортуна был тяжело ранен в этих боях, остался инвалидом. Испанский опыт применения танковых частей был высоко оценён итальянским Генштабом, который по итогам успешной войны сформировал стратегию маневренной войны, где главными действующими силами стали танковые подразделения. Генерал в отставке Оресте Фортуна умер от сердечного приступа в Риме в 1974 году. Награды: Золотая медаль «За воинскую доблесть» (1937); две серебряные медали «За воинскую доблесть»; две бронзовые медали «За воинскую доблесть» (22 сентября 1928, 12 июля 1929). Литература: Mesa, José Luis de: El regreso de las legiones: (la ayuda militar italiana a la España nacional, 1936-1939), García Hispán, Granada, España, 1994 ISBN 84-87690-33-5.

1894

Ага Гусейн Халил оглы Джавадов (азербайджанское имя — Ağahüseyn Xəlil oğlu Cavadov)

азербайджанский советский актёр, Народный артист Азербайджанской ССР (1938). Ага Гусейн Джавадов родился в городе Хырдалан, Бакинская губерния, Российская империя, ныне Азербайджан. Сценическую деятельность начал в 1921 в Бакинском свободном сатир-агиттеатре. В 1925-1933 — актёр Бакинского тюркского рабочего театра. В 1933-1938 — актёр Кировабадского театра В 1938-1942 — актёр Азербайджанского театра музыкальной комедии. С 1942 — актёр Азербайджанском драматическом театре им. Азизбекова. Играл характерные, бытовые роли. Созданные им образы отличаются своеобразием, ярким колоритом и сочной комедийностью, сатирической направленностью. Мастер эпизодических ролей. Умер в городе Баку, Азербайджанская ССР, СССР, 20 июня 1981 года. Награды и звания: Народный артист Азербайджанской ССР (4 ноября 1938); Заслуженный артист Азербайджанской ССР (23 мая 1931); орден Трудового Красного Знамени (9 июня 1959); Два ордена Знак Почёта (27 апреля 1940, 22 июля 1949).

Творчество

Театральные работы: «Везир Ленкоранского ханства» Ахундова — Хан; «Не та, так эта» Гаджибекова — Мешади Ибад; «Аршин мал алан» Гаджибекова — Султанбеков; «Махаббет» Ибрагимова — Мемешев; «Хаят» Ибрагимова — Джалал; «Алмас» Джабарлы — Оджаггули; «Яшар» Джабарлы — Нияз; «В 1905 году» Джабарлы — Имамверди; «Свадьба» Рахмана — Муса; «Счастливица» Рахмана — Берберидзе; «Невеста» Рахмана — Мирза Солтан; «Тавриз туманный» Ордубады — Тагибек;

«Без вины виноватые» А.Н.Островского — Шмага. Фильмография: 1955 — Встреча — Абульфас; 1955 — Любимая песня — Рза; 1957 — Под знойным небом — Пири-оглы; 1959 — Тайна крепости — гадальщик; 1963 — Где Ахмед? — Ахмед-мастер; 1964 — Волшебный халат — Главный везирь; 1966 — Следствие продолжается — Гасан; 1968 — Красавицей я не была; 1969 — Хлеб поровну — дедушка; 1977 — Гариб в стране джиннов — Гарашал.

1895

Микулаш Галанда (словацкое имя — Mikuláš Galanda)

словацкий живописец, иллюстратор, график. Один из зачинателей и пропагандистов словацкого модерна начала XX-го века. Родился в общине Мала Веска, Австро-Венгрия (ныне близ города Турчьянске-Теплице, Словакия). Художественное образование получил в Академии художеств в Будапеште (1914—1916) и Художественно-промышленной школе в Праге (1923—1927, ныне Академия изобразительных искусств (Прага)). Был учеником Августа Бремсе и Франца Тиле. В 1928 году познакомился с Марией Будовой, на которой женился в 1931 году. Внёс значительный вклад в становление словацкого модернизма. Он и его друг Людовит Фулла были авторами манифеста словацких модернистов. Умер в городе Братислава, Чехословакия (ныне Словакия), 5 июня 1938 года. Похоронен на мемориальном Народном кладбище в Мартине.

Мать

Мать и дитя. 1934 г.

Творчество

В своём творчестве использовал отдельные приёмы фовизма и кубизма, обращался к традициям народного искусства.

Автор поэтических сцен крестьянской жизни, отличающихся мягкостью колорита и обобщённых линейных ритмов («У колыбели», 1929, Национальная галерея, Прага; «Пастораль», 1936, частное собрание), гравюр и рисунков на темы жизни городской бедноты, пронизанных социально-критическими нотами (цикл литографий «Любовь в городе», 1924; «Без работы», литография, 1925).

[445x700]

[445x700]

1895

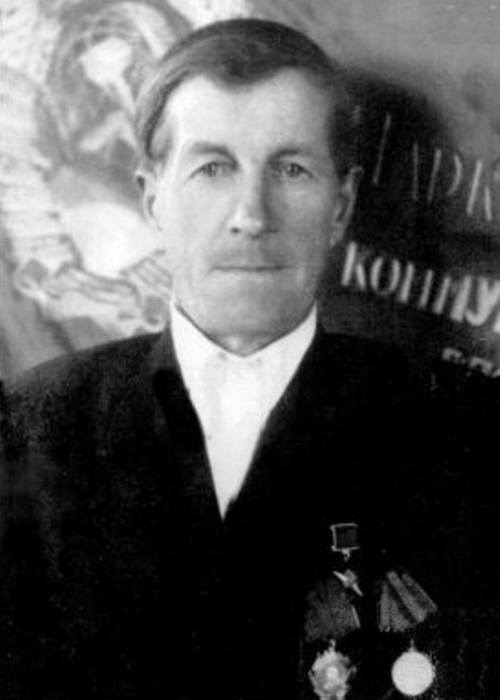

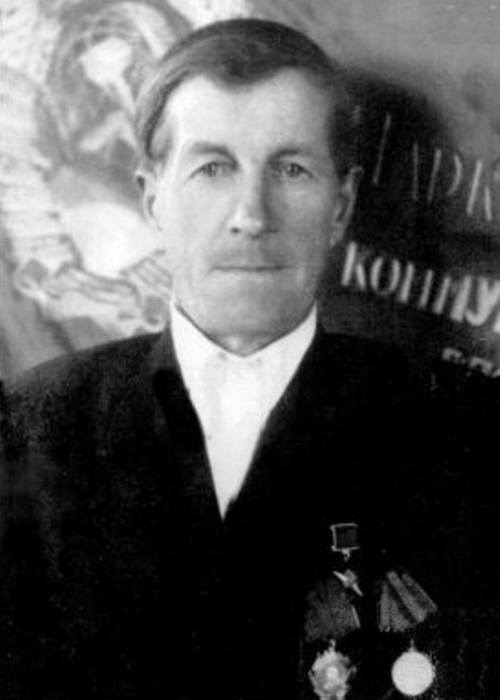

Павел Алексеевич Любченко

бригадир колхоза «Ударник второй пятилетки» Чкаловского района Чкаловской области. Родился в Днепропетровской области (ныне – Украина), в семье крестьянина. Украинец. В 1910 году с родителями переехал в Оренбургскую губернию. Был первым среди организаторов товарищества по совместной обработке земли (ТСОЗ), затем коллективного хозяйства. Много лет был бригадиром полеводческой бригады колхоза «Ударник второй пятилетки» Чкаловского района Чкаловской (ныне – Оренбургской) области, которую вывел в передовые по организации труда и агротехнике. В 1947 году получил небывалый для послевоенных лет урожай ржи - 30 центнеров с гектара на площади 25 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года Любченко Павлу Алексеевичу, получившему урожай ржи 30 центнеров с гектара на площади 25 гектаров, присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В ответ на Указ о награждении Любченко высшей наградой его бригада взяла обязательство получить в следующем году средний урожай зерновых с площади 565 гектаров по 18 центнеров, а с 40 гектаров ржи по 32 центнера и с 20 гектаров пшеницы по 30 центнеров зерна с гектара. Соблюдая весь комплекс агротехнических мероприятий, хлеборобы добились высокого урожая на больших площадях. Умер в 1954 году. Похоронен на хуторе Чулошниково Оренбургского района. Награжден орденом Ленина (3 апреля 1948), медалями.

1895

Рене Мейер (французское имя — René Mayer)

французский политик и государственный деятель, дважды, с 20 октября 1949 года по 22 октября 1949 года и с 8 января по 21 мая 1953 года будучи премьер-министром Франции, возглавлял кабинет министров Четвёртой республики. Родился в городе Париж, Франция. Рене Мейер — бакалавр искусств и права. Во время Первой мировой войны он сражался с немцами в артиллерии, был ранен. В Государственном совете в 1920 году начал политическую карьеру. Мейер один из основателей и член совета директоров авиакомпании «Air France». С 1943 года Рене Мейер как доверенное лицо Шарля де Голля работал в правительстве в изгнании. Майер был вторым председателем Европейской комиссии. После войны был министром в ряде французских правительств. С января по май 1953 года — премьер-министр Франции. Скончался в родном городе 13 декабря 1972 года.

1897

Сергей Витальевич Ельцин

оперный дирижёр, педагог, Народный артист РСФСР (1954). Главный дирижёр и художественный руководителя оркестра Театра оперы и балеты имени С.М.Кирова с 1953 по 1956 гг. и с 1960 по 1962 г. Родился в городе Санкт-Петербург, Российская империя. В 1914 году с отличием окончил гимназию. На следующий год поступил в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета. Но в 1916 году дополнительно поступил в Военно-медицинскую академию и в Петербургскую консерваторию, в класс фортепиано профессора Л.В.Николаева. Одновременно занимался в классе дирижирования у профессора Э.А.Купера. В 1918 году по конкурсу был зачислен в Мариинский театр в качестве концертмейстера-пианиста. Окончил в 1919 году Петроградскую консерваторию по классу фортепиано, а в 1923 году — по классу дирижирования (у Э.А.Купера) и композиции (у М.О.Штейнберга и B.П.Калафати). В 1922 году в оперном классе консерватории продирижировал оперой А.С.Даргомыжского «Русалка». Весной 1923 года на открытии Оперной студии при Петербургской консерватории дирижировал оперой Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка». С 1918 года работал в Петроградском (Ленинградском) театре оперы и балета (до 1928 года ― концертмейстер, затем дирижёр, в 1953―1956 и в 1960-1962 годах ― главный дирижёр). Под управлением Ельцина ставились спектакли русского и зарубежного репертуара: «Риголетто» (1936), «Фауст» (1941), «Травиата» (1944), «Садко», «Борис Годунов» (1954), «Князь Игорь»; «Семён Котко» С.С.Прокофьева (1960) и др. С 1919 года преподавал в Ленинградской консерватории (с 1935 года ― профессор), был одним из инициаторов создания Оперной студии при ней. В 1928 году в составе Оперной студии консерватории совершает поездку в Зальцбург (Австрия) на моцартовские торжества. В 1940 году – присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР», а в 1954 году - «Народный артист РСФСР». Скончался в родном городе 26 февраля 1970 года после тяжелой и продолжительной болезни (атеросклероз 2-й степени).

Похоронен на Волковском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга рядом с могилой жены, Ольги Дмитриевны Голубковой. Литература: Музыкальная энциклопедия / Главный редактор Ю.В.Келдыш. — Москва: Советская энциклопедия, 1973―1982

1897

Григорий Петрович Локтионов

бригадир полеводческой бригады зернового совхоза «Красный Октябрь» Министерства совхозов СССР, Алексеевский район Сталинградской области. Родился в станице Дурновской Хопёрского округа области Войска Донского, ныне хутор Новоаннинского района Волгоградской области. Русский. Получив начальное образование, до Октябрьской революции 1917 года работал в сельском хозяйстве. С началом Гражданской войны совместно с младшим братом Андрияном воевал на стороне Красной Армии, тогда как трое остальных братьев воевали в составе белогвардейских частей. В 1919 году Григорий Петрович попал в плен и два года содержался в заключении на территории Германии, чудом остался жив, избежав расстрела. По возвращении на родину проживал на хуторе Орловском, до коллективизации продолжал трудиться в сельском хозяйстве. Позже семья перебралась жить в хутор Рябовский, где Г.П.Локтионов стал трудиться в первом отделении образованного совхоза «Красный Октябрь» Алексеевского района Нижне-Волжской области (с декабря 1936 года – Сталинградская, с декабря 1961 года – Волгоградская). С началом Великой Отечественной войны осенью 1941 года был призван в Красную Армию и зачислен в сформированную в станице Староаннинской казачью сотню. В составе казачьей сотни воевал до 1943 года. В одном из боёв его подразделение попала в болото, Г.П.Локтионов сильно простыл и тяжело заболел. По состоянию здоровья был комиссован из действующей армии. Вернувшись на родину, он более года болел воспалением лёгких, по выздоровлении возглавил подсобное хозяйство, а в 1946 году стал звеньевым полеводов 4-го отделения совхоза «Красный Октябрь» Алексеевского района Сталинградской области. После неурожайного из-за засухи 1946 года в следующем, 1947 году звеном Г.П.Локтионова получен урожай ржи 30,6 центнера с гектара на площади 20 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1948 года за получение высоких урожаев ржи в 1947 году Локтионову Григорию Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены ещё четверо тружеников совхоза «Красный Октябрь», в том числе директор В.А.Нестеров и старший агроном И.М.Щеглеватых. Григорий Петрович трудился в совхозе более десяти лет. Сведений о его дальнейшей судьбе нет. Награждён орденом Ленина (27 марта 1948), медалями.

1897

Кодзиро Сэридзава (японское имя — 芹沢 光治良)

японский писатель. Номинант Нобелевской премии, обладатель множества литературных наград, лауреат премии ЮНЕСКО, почётный член Французской и Бельгийской академий, президент японского филиала ПЕН-клуба, один из первых японских писателей, изданных в Европе. На родине Сэридзавы, в городе Нумадзу, ещё при жизни писателя в 1970 году был открыт культурный центр, носящий его имя. Творчество Кодзиро Сэридзавы объединяет литературные направления Запада и Востока. Создавал произведения различных жанров (от небольших рассказов до многотомных романов). Одной из самых характерных интонаций на протяжении всего творчества оставалась исповедальность. Большое внимание в своих работах уделял проблемам веры и религии. К основным сочинениям относятся роман «Умереть в Париже», повесть «Мужская жизнь», роман-эпопея «Судьба человеческая». Кодзиро Сэридзава родился в рыбачьей деревне Ганюдо, которая сейчас является частью города Нумадзу. По легенде считалось, что основателем этой деревушки был его предок. Кодзиро Сэридзава подробно описывает своё детство и юность в повести «Мужская жизнь». Детство его прошло в обеспеченной и уважаемой всеми семье деда. Но после того, как родители стали ярыми приверженцами религиозного учения Тэнри, семья почти полностью отказалась от денег, считая их символом греха. Со временем отец с матерью переехали с детьми (всего их было 12) в Нумадзу, оставив Кодзиро на полное попечение деда. Учение Тэнри не поощряло обучение детей, но с разрешения отца Кодзиро Сэридзава поступил в школу. Оплачивал обучение один из богатых родственников, к которому мальчик обратился за помощью. Окончив среднюю школу, стал работать замещающим преподавателя в мужском отделении младшей школы города Нумадзу. В 1916 году Кодзиро Сэридзава поступил в Первый лицей (японское название — 第一高等学校) в Токио на факультет французского права. Учась в лицее, он познакомился с Сукэсабуро Исимару (японское имя — 石丸 助三郎), ставшим для него впоследствии мудрым учителем и жизненным наставником. В 1919 году Сэридзава поступает в Токийский (Императорский) университет на факультет экономики. В это время он посещает 2 литературных собрания: «Вертикаль» Юсукэ Цуруми (японское название — 鶴見祐輔) и «Листья травы» (японское название —草の葉会 Куса но ха кай) Такэо Арисимы. В 1924 году он сдаёт экзамен на должность чиновника. Сначала он служил в министерстве сельского хозяйства и торговли в департаменте гор и лесов. Затем в отделе аграрной политики. Ещё с университета его волновала тема аграрного законодательства, остро стоявшая в то время в Японии. Его работа о сельскохозяйственных профсоюзах сгорела в результате землетрясения в Токио. Впоследствии он был переведён на должность секретаря в отдел управления животноводством в департамент животноводства. Он должен был заведовать скачками, но из-за разногласий с начальством пришлось эту работу оставить. В это же время он женится. В 1924 году вместе с супругой уезжает во Францию для продолжения изучения экономики в Сорбонне. Во Франции он получает возможность встретиться с Андре Жидом, Полем Валери, Жюлем Роменом. В 1927 году рождается его первая из четырёх дочерей — Марико. В 1927 он заболевает туберкулёзом и проводит год в санаториях Швейцарских Альп. Писательский дебют произошёл в 1930 году в Японии. Сэридзава отправил рассказ «Буржуа» на литературный конкурс журнала «Кайдзо». Кодзиро Сэридзава в 1934 году вошёл в созданный японский ПЕН-клуб. В 1938 году он отправляется в качестве корреспондента в Китай, где проводит около 2-х месяцев. В 1937 году Сэридзава опубликовал первую часть задуманного им большого романа «О любви и смерти». Книга была дописана лишь после поездки в Китай. В 1953 году на французском языке издаётся роман «Умереть в Париже», считающийся знаковым для автора. Кодзиро Сэридзава работал в Нобелевском комитете и ЮНЕСКО, путешествовал по всему миру. После смерти Ясунари Кавабаты возглавил японский ПЕН-клуб. В шестидесятые годы XX века написал роман-эпопею «Судьба человеческая», многолетнюю хронику жизни семьи и страны. Когда писатель уже перешагнул девяностолетие, то изложил в нескольких книгах своё мировоззрение. Последняя книга была издана уже после его смерти. Умер 23 марта 1993 года. Наиболее известные произведения: Буржуа (1930, рассказ); Перед мостом (1933, рассказ); О любви и смерти (1937, роман); Бессонные ночи (рассказ); Умереть в Париже (1938, роман); Храм Наньсы (1938, рассказ); Мужская жизнь (1940, повесть); Таинство (1941, рассказ); Разговор с ушедшим (1948, рассказ); Судьба человеческая (1962—1973, роман-эпопея); Улыбка Бога (1986, роман); Замысел Бога (1987, роман); Милосердие Бога (1988, роман); Счастье человека (1989, роман); Воля человека (1990, роман); Жизнь человека (1991, роман); Сон Великой Природы (1992, роман); Мелодия Неба (1993, роман). Литература на русском языке: Татьяна Розанова «Память»; Макото Оока «Японская литература и Кодзиро Сэридзава» (перевод Татьяны Соколовой-Делюсиной); Сборник статей «К столетию Сэридзавы Кодзиро»; Монография Нобумасы Окуси «Мир Сэридзавы Кодзиро»; «Альбом японской литературы издательства Синтё. Сэридзава Кодзиро»; Сэридзава Кодзиро. Умереть в Париже: Избранное. — Москва : Иностранка, 2005. — 543 страницы.

1898

Мария Корда (венгерское имя — Corda María; имя при рождении. Мария Антония Фаркаш, Farkas Mária Antónia)

венгерская актриса немого кино. Снималась в Венгрии, Австрии и Германии. Мария родилась в городе Дева, Румыния. Во время Первой мировой войны играла на сцене театра в Будапеште, а в 1919 году дебютировала в кино и тогда же вышла замуж за венгерского кинорежиссёра Александра Корду. После того, как Венгерская Советская Республика прекратила своё существование, супруги Корда эмигрировали в Австрию и обосновались в Вене. В начале 1920-х Мария была очень популярна в Австрии. Её наиболее значительные фильмы той эпохи — «Самсон и Далила» (1922), «Королева-невольница» (1924) и «Частная жизнь Елены Троянской» (1927). Актриса также приняла участие в итальянском историческом фильме «Последние дни Помпеи» (1926). В 1926 году вслед за супругом Мария перебралась в Берлин, а спустя год они вдвоем уехали в Голливуд. В Америке актриса особого успеха не имела — она снялась всего в одном фильме, режиссёром которого был её муж. Главным препятствием на пути её голливудской карьеры стало наступление эры звукового кино: Мария плохо знала английский и потому не имела никаких шансов пробиться на американские киноэкраны. Вернувшись в Европу, актриса снялась в нескольких британских и немецких картинах и в 1929 году ушла из кино. В 1930 году произошёл её развод с Александром. Некоторое время она жила в Нью-Йорке, пыталась писать романы, а затем уехала в Швейцарию. Мария Корда скончалась в городе Женева, Швейцария, 2 февраля 1975 года.

1898

Николай Мартынович Леонович (Леванович, Леонов)

бригадир колхоза «Свободная жизнь» Абанского района Красноярского края. Родился в 1898 году в Борисовском уезде Минской губернии (предположительно, на территории современного Крупского района Минской области Белоруссии). Из крестьянской семьи. Белорус. В ходе проведения российским правительством аграрной реформы в 1900-х годах семья Леоновичей в числе других малоземельных крестьян-белорусов переехала на постоянное место жительства в Абанскую волость Канского уезда Енисейской губернии. К началу коллективизации Н.М.Леонович проживал в деревне Троицкая (позднее – Троицк) Троицкого (ныне – Никольского) сельсовета Абанского района Восточно-Сибирского (с 1934 года – Красноярского) края. Во второй половине 1940-х годов работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Свободная жизнь» в деревнях Троицк и Средние Мангареки Абанского района. Сумел мобилизовать членов бригады на самоотверженный труд. Во главе правления колхоза стоял Н.Ф.Устин, который сумел добиться непрерывного роста сельскохозяйственного производства в тяжёлое военное время и не менее трудные послевоенные годы. Колхозный коллектив неоднократно добивался хороших, устойчивых урожаев зерновых культур в суровых условиях сибирской тайги и тем самым выполнял и перевыполнял государственные планы по хлебосдаче. Особенно успешным для хлеборобов «Свободной жизни» стал 1947 год, когда был получен урожай пшеницы 31,79 центнера с гектара на общей площади в 44,4 гектара. Наилучший в колхозе урожай получили на своём участке полеводы во главе с Леоновичем. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи, при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года Леоновичу Николаю Мартыновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания был удостоен председатель колхоза «Свободная жизнь» Н.Ф.Устин. Жил в Абанском районе Красноярского края. Сведений о дальнейшей его судьбе нет. Награждён орденом Ленина (7 января 1948), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (6 июня 1945).

1898

Николай Константинович Матвеев

советский хозяйственный и политический деятель. Член КПСС. Родился в городе Вельск, Архангелогородская губерния, Российская империя. Участник Первой мировой и Гражданской войны. Окончил МАИ. До 1944 года — инженерный и руководящий работник на заводе «Авиаприбор» и в других организациях авиационной промышленности. В 1944—1959 гг. — начальник ОКБ-3. За многолетнюю деятельность в области авиационного приборостроения и за создание новых типов авиаприборов был в составе коллектива удостоен Сталинской премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы 1949 года. За научные и конструкторские работы по контролю технологического процесса диффузионного завода был в составе коллектива удостоен Сталинской премии по Постановлению СМ СССР № 4964-2148сс/оп от 6 декабря 1951 года. За разработку конструкции основных узлов изделий РДС-6с, РДС-4 и РДС-5 был в составе коллектива удостоен Сталинской премии по Постановлению СМ СССР № 3044-1304сс от 31 декабря 1953 года.

Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, после 1959 года. Награды: Орден Ленина; Орден Трудового Красного Знамени (четырежды); Орден Красной Звезды.

1899

Семён Самойлович Литвиненко

старшина 4-й роты 35-го стрелкового полка (30-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт), старшина. Родился в городе Екатеринодар (ныне Краснодар), в семье рабочего. Русский. Образование начальное. В 1943 году призван в Красную Армию. В действующей армии – с 20 февраля 1943 года. Воевал на Воронежском фронте. Принимал участие в Белгородско-Харьковской наступательной операции, освобождении Левобережной Украины. 25 сентября 1943 года С.С.Литвиненко с группой бойцов форсировал реку Днепр в районе села Бучак (ныне Каневский район Черкасской области, Украина). Воины трижды поднимались в атаку, постепенно продвигаясь вперед, однако затем оказались в окружении. Подняв роту в рукопашный бой, С.С.Литвиненко организовал прорыв из окружения, сам при этом заколов штыком 4 солдат противника. Прочно закрепившись на захваченном рубеже, рота обеспечила удержание плацдарма. В этом бою С.С.Литвиненко погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр южнее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство старшине Литвиненко Семёну Самойловичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен в братской могиле в селе Бобрица Каневского района Черкасской области (Украина). Награжден орденом Ленина (25 октября 1943).

1899

Фриц Опель ( с 1917 года — фон Опель; немецкое имя — Fritz von Opel)

немецкий промышленник, мотогонщик, один из пионеров в области ракетной техники. Прозвище — Raketen-Fritz. Внук Адама Опеля, производителя швейных машин и велосипедов, основателя компании «Опель». Родился в городе Рюссельсхайм, Великое герцогство Гессен, Германская империя. Образование получил в Техническом университете Дармштадта. После окончания школы был назначен в компанию Opel директором тестирования, а также поставлен во главе отдела рекламы. В 1920 году заинтересовался использованием ракет в рекламных трюках для компании и обратился за консультацией к Максу Валье из Общества межпланетных сообщений (неимецкое название — Verein für Raumschiffahrt, VFR) и Фридриху Зандеру, производителю пиротехники из Бремерхафена. 15 марта 1928 года фон Опель испытал свой автомобиль с ракетным двигателем, достигнув максимальной скорости 75 км/ч. Менее чем через два месяца он достиг скорости 230 км/ч. В 1928—1929 гг. работал, вместе с Валье, над рядом ракетных автомобилей и самолётов. Для фон Опеля это было способом разрекламировать компанию «Опель», а для Валье — способ привлечь в обществе внимание к ракетной технике. Позже в том же году Опель купил планёр «Ente» (от немецкого названия — утка) и добавил к нему ракетных двигателей, создав 11 июня реактивный самолёт, который был одним из первых в мире. Первый полёт самолёта на реактивном двигателе — Opel RAK.1 — состоялся недалеко от Франкфурта-на-Майне 30 сентября 1929 года. Самолёт взорвался во время своего второго испытательного полёта. На следующем самолёте Опель летал во Франкфурте-на-Майне 30 сентября 1929 года. RAK.3, оснащённый ракетным двигателем, достигнув скорости 254 км/ч, также потерпел крушение. Кроме этого, в 1928 году Опель построил и провёл тестирование мотоцикла с ракетным двигателем. В 1929 году Опель покинул компанию «Опель» и выехал из Германии. 30 сентября 1929 года на аэродроме в Липецке в СССР, где находилась секретная школа для подготовки немецких пилотов, Фриц фон Опель на планере с ракетным двигателем пролетел свыше 1800 метров, развив скорость 160 км/ч. 25 апреля 1940 года фон Опель был снят с итальянского лайнера британскими властями в Гибралтаре. После задержания в Гибралтаре, длившегося в течение 16 дней, ему было разрешено отправиться в США. С 1947 года был женат на Эмите Эрран Олосаге (Emita Herran Olózaga, 1913—1967). Отец пилота «Формулы-1» Рикки фон Опеля. Умер в коммуне Самедан, Швейцария.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[430x700]

[430x700] 1888

Николай Алексеевич Гринченко (украинское имя — Микола Олексійович Гринченко)

украинский и советский музыковед, фольклорист, педагог, профессор (с 1934), ректор. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1941). Родился в Киеве. Сын рабочего киевского завода Арсенал. Начальное музыкальное образование (хоровое пение, дирижирование, фортепиано) получил в Придворной певческой капелле в Санкт-Петербурге, где учился в 1897—1901 годах. Вернувшись в Киев, окончил реальное училище. В 1912 окончил Киевское музыкальное училище Русского музыкального общества по классу теории композиции Е.А.Рыба, в 1920 — Каменец-Подольский университет (историко-филологический факультет). В 1925—1934 — преподаватель истории музыки и народного творчества Киевского музыкально-драматического института имени Н.Лысенко (одновременно в 1925—1928 — его ректор); в 1934—1937 — профессор Киевской консерватории. С 1938 — научный сотрудник Института украинского фольклора Академии Наук Украинской ССР (с 1942 — его директор). Умер в Уфе в эвакуации 27 ноября 1942 года. В 1953 году перезахоронен в Киеве на Байковом кладбище. Н.Гринченко — один из первых теоретиков истории украинской музыки. Исследовал творчество Н.Лысенко, Н.Леонтовича, К.Стеценко. Научные труды по вопросам украинского музыкального фольклора и истории украинской музыки: «Украинская музыка и её представители» (1909); «Шевченко и Лысенко» (1920); «История украинской музыки» (1922); «Гайдамаки» К.Стеценко» (1923); «Шевченко и музыка» (1939); «Очерк исторического развития украинской народной музыки» (опубликовано в 1947); «Украинские советские песни» (опубликовано в 1959); «Украинская народная инструментальная музыка» (опубликовано в 1959); «Украинская народная дума» (опубликовано в 1959); «Частушки» (опубликовано в 1959) и др. Сотрудничал с украинским музыкальным журналом «Музика».

[506x700]

[506x700] 1889

Рихард Зевальд (немецкое имя — Richard Seewald)

немецкий художник, иллюстратор и писатель. Родился в Арнсвальде (Ноймарк, ныне Хощно, Польша). В 1909 году начал — по желанию отца — изучать архитектуру, однако вскоре увлёкся живописью, которой овладел самоучкой. Ряд его рисунков, созданных ещё в годы учёбы в гимназии, были напечатаны в модернистском журнале «Jugend», после чего карикатуры Р. Зевальда стали публиковаться в берлинских и мюнхенских газетах и журналах, являясь для художника основным источником средств к существованию. В 1911 году он совершил предсвадебную поездку в Лондон. Первая выставка графических работ Р.Зевальда состоялась в мюнхенской Галерее Генриха Таннхаузера, где регулярно выставлялись работы молодых художников Баварии. В 1913 году он написал свою первую картину масляными красками. В ноябре того же года было создано художественное движение Мюнхенский сецессион (Новый сецессион), членом которого вскоре стал и Зевальд. Он также вступил в Немецкий союз художников. Р.Зевальд иллюстрировал сборник стихотворений Иоахима Рингельнаца «Табакерка», а также произведения Д. Дефо («Робинзон Крузо») и Г. фон Клейста («Пентесилая»). Был автором иллюстраций также для собственной книги «Звери и ландшафты». В 1919 году в Мюнхенской галерее Ганса Гольца прошла обширная персональная выставка художника. Р. Зевальд много путешествовал по странам Средиземноморья и далее занимался иллюстрированием как своих литературных произведений, так и книг других авторов. Его художественный стиль постепенно изменился: от ярких, пёстрых красок мастер перешёл к более однотонной манере изображения. В 1924 году Р.Зевальд стал профессором художественных мастерских Кёльна. В 1931 году, вследствие реакционной атмосферы, царившей в культурной жизни Кёльна, Зевальд уехал в Швейцарию, где жил в Асконе (кантон Тичино). В 1939 году он получил швейцарское гражданство. В Швейцарии художник много рисовал. Перейдя в 1929 году в католичество, он затем много работал по религиозной тематике. После окончания Второй мировой войны и краха национал-социалистического режима Зевальд в 1948 году приехал на родину, однако окончательно вернулся в Германию он лишь в 1954-м. Вплоть до 1958 года он — профессор в Академии искусств Мюнхена, которую затем покинул вследствие несогласия с президиумом Академии. После смерти своей жены художник сжёг около 150 своих полотен, уничтожал сотни эскизов и рисунков. Из оставшихся работ часть им была завещана Германскому национальному музею в Нюрнберге и швейцарскому фонду «Pro Helvetia». Умер в Мюнхене 29 октября 1976 года. Иллюстрированные книги: Ringelnatz. Die Schnupftabaksdose. — München: Pieper&Co, 1912; Klabund. Kleines Bilderbuch vom Krieg. — München: Goltz Verlag, 1914; Heinrich von Kleist. Penthesilea. — München: Goltz Verlag, 1917; Francis Jammes. Der Hasenroman. — Berlin: Wolff, 1916; Daniel Defoe. Robinson Crusoe. — München: Goltz Verlag, 1919; Paul Gallico. Das kleine Wunder. — Hamburg, 1952; Edzard Schaper. Das Christkind aus den großen Wäldern. — Köln Olten: Hegner, 1954; Edzard Schaper. Stern über der Grenze Köln. — Köln: Olten Hegner, 1958; Johannes Rüber. Das Tal der Tauben und Oliven. — Freiburg: Herder, 1979; Gustav Schwab. Die schönsten Sagen des klassischen Altertums. — Freiburg: Herder, 1983; Erich Kästner. Die 13 Monate. — Berlin: Cecilie Dressler Verlag.

[369x700]

[369x700] 1889

Фрэнсис Джозеф Спеллман (Francis Joseph Spellman)

американский кардинал. Родился в городе Уитмен, США. Титулярный епископ Силы и вспомогательный епископ Бостона с 30 июля 1932 по 15 апреля 1939. Архиепископ Нью-Йорка с 15 апреля 1939 по 2 декабря 1967. Кардинал-священник с 18 февраля 1946, с титулом церкви Санти-Джованни-э-Паоло с 22 февраля 1946. Умер в Нью-Йорке (США) 2 декабря 1967 года.

[490x700]

[490x700]1890

Николай Давидович Бурлюк

русский поэт и прозаик. Родился в слободе Котельва Ахтырского уезда Харьковской губернии (ныне Полтавская область, Украина), в семье управляющего имением, агронома; его братья Давид и Владимир, а также сестра Людмила Бурлюк-Кузнецова — видные деятели русского футуризма. Окончил Херсонскую мужскую гимназию, а в 1914 — Петербургский университет (физико-математический факультет, историко-филологическое отделение). Вместе с братьями и сестрой Николай (в отличие от них, никогда не выступавший как художник) активно печатался в изданиях кубофутуристов («Студия импрессионистов», «Садок судей», «Пощёчина общественному вкусу»). Однако его поэтика по сути далека от нарочито «грубой», урбанистической и словотворческой (анти)эстетики Давида Бурлюка, Кручёных, Маяковского; для него характерны импрессионистическая образность, показ «сновидений», мифологические образы, установка на музыкальность, в этом он ближе из футуристов к Елене Гуро. Как и Гуро, он писал лирическую прозу («Глухонемая», «Артемида без собак», «Сбежавшие музы» и др.). Автор теоретических статей («Поэтические начала», «Supplementum к поэтическому контрапункту»). Член литературой группы «Гилея» (1910). Николай — автор ряда статей, формулирующих основные принципы футуристической литературы («Поэтические начала»). Николай Бурлюк проявлял интерес к акмеизму, принимал участие в заседаниях «Цеха поэтов», приятельствовал с Николаем Гумилёвым, в 1914 году отказался подписать манифест футуристов «Идите к чорту», где в оскорбительных выражениях характеризуются акмеисты. В следующем году Бурлюк последний раз печатается (в альманахе «Весеннее контрагентство муз», 1915) и навсегда пропадает с литературного горизонта: в 1916 мобилизован в действующую армию, после окончания школы прапорщиков (1917) — на Румынском фронте, затем служил в разных армиях эпохи Гражданской войны на Украине, в зависимости от того, под чью мобилизацию попадал. В 1919—1920 скрывался от всякой мобилизации; в декабре 1920 года в Херсоне явился на учёт в РККА как бывший офицер, но был арестован и «тройкой» 6-й армии приговорён 25 декабря 1920 г. к расстрелу в превентивных целях, «желая скорее очистить РСФСР от лиц подозрительных, кои в любой момент своё оружие могут поднять для подавления власти рабочих и крестьян». 27 декабря 1920 года приговор приведён в исполнение. Обстоятельства гибели Николая Бурлюка долгое время оставались неизвестными и опубликованы только в 2001 г. Эмигрировавший в США Давид Бурлюк знал о расстреле брата, но, вероятно, скрывал этот факт из опасности повредить престижу своей семьи в СССР. Литература: Государственный художественный музей имени М.В.Нестерова. Уфа. 2007. ISBN 978-5-98645-007-0.

1890

Карл Дёппель (немецкое имя — Karl Döppel)

германский борец греко-римского стиля, чемпион Европы, один из выдающихся немецких спортсменов и тренеров первой половины XX века. В 1909 году стал чемпионом Германии. В 1913 году занял 4-е место на чемпионате мира в Бреслау. В 1914 году выиграл квалификационный турнир на Олимпийские игры, которые планировалось провести в Берлине в 1916 году, но началась Первая мировая война. В годы войны был на фронте, был трижды серьёзно ранен, однако после войны вернулся к активной соревновательной деятельности, хотя из-за бойкота германские спортсмены не могли принимать участия в первых послевоенных Олимпийских играх (в 1920 и 1924 годах). В 1919, 1920 и 1921 годах Карл Дёппель вновь становился чемпионом Германии. В 1921 году выиграл первый послевоенный чемпионат Европы. В 1922 году вновь стал чемпионом Германии. В 1923 году в схватке со шведским борцом Густавом Линдквистом получил тяжёлую травму, и долго не мог участвовать в соревнованиях. В 1925 году занял 2-е место на чемпионате Германии. Впоследствии стал тренером и подготовил много известных борцов. Умер 28 октября 1952 года.

1890

Анджело Дзорци (итальянское имя — Angelo Zorzi)

итальянский гимнаст. Родился в Милане. Двукратный чемпион Олимпийских игр 1912 и 1920 годов в командном первенстве. Выступал также в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде 1920 года, где занял 16-е место. Умер в Милане 28 декабря 1974 года.

[526x700]

[526x700] 1890

Франклин Кармайкл (Franklin Carmichael)

канадский художник, самый молодой участник Группы семи. Франклин Кармайкл родился в Ориллии, Онтарио. Его отец занимался изготовлением конных экипажей. В возрасте 20 лет Кармайкл уехал в Торонто и поступил в Колледж искусств Онтарио, где учился у Уильяма Крюйкшенка и Джорджа Рида. В 1911 году поступил на работу в качестве ученика в Grip Ltd., получая два с половиной доллара в неделю. В это время он присоединиятся к Тому Томсону и другим художникам, которые совершенствовали свой художественный стиль, выезжая в выходные на этюды. В 1913 году Кармайкл переехал в Бельгию, чтобы продолжить учиться живописи, но из-за Первой мировой войны был вынужден вернуться в Канаду. Том Томсон оказал значительное влияние на молодого художника, с которым в 1914 году делил мастерскую в Студио-билдинг. В 1915 году Кармайкл женился на Аде Лилиан Вент. Вместе с Альфредом Кассоном и Фредериком Бригденом Кармайкл в 1925 году основал Общество акварелистов Онтарио. Он также стоял у истоков Канадской группа художников, образованной в 1933 году, несколько членов которой затем присоединились к Группе семи. С 1932 по 1945 годы Кармайкл преподавал в Колледж искусств Онтарио. Кармайкл скончался в Торонто 24 октября 1945 года и был похоронен на кладбище Сент-Эндрю и Сент-Джеймса в Ориллии, Онтарио. Известный искусством акварели, Кармайкл создал множество пейзажей Онтарио. Его современница Эмили Карр считала работы Кармайкла «в некоторой степени приятными, слишком бледными, но всё-таки доставляющими удовольствие».

[700x554]

[700x554] «Одинокое озеро»

Акварель 44х55 см под названием «Одинокое озеро» (Lone Lake), созданная в Кармайклом в 1929 году, стала наиболее яркой работой, участвовавшей в большой распродаже канадского искусства в мае 2012 года на весеннем аукционе произведений искусства Джойнер Уэддингтон в Торонто, Онтарио. Её итоговая цена составила $330 400, в том числе включая 18-процентный сбор аукционного дома. На этой картине изображено маленькое озеро Кармайкл-Лейк в горах Ла-Клош парка Килларни возле Садбери, Онтарио. Литература: Boulet, Roger, "The Canadian Earth and Tom Thomson". M. Bernard Loates Cerebrus Publishing, 1982. National Library of Canada, AMICUS No. 2894383; Harper, Russell. Painting in Canada: A History 2nd ed. Toronto: University of Toronto Press, 1981. ISBN 0-8020-6307-1; Reid, Dennis A Concise History of Canadian Painting 2nd Edition. Toronto: Oxford University Press, 1988. ISBN 0-19-540663-X.

[509x700]

[509x700] 1890

Артур Кольник (Arthur Kolnik)

французский художник. Родился в городе Станиславов Австро-Венгерской империи, ныне Ивано-Франковск, Украина, в еврейской семье. Отец, родившийся в Литве, работал бухгалтером в банке; мать, родом из Вены, держала магазин платьев. Артур некоторое время посещал польскую начальную школу, затем учился в гимназии, где увлекся рисованием. В 1908 году поступил в Краковскую академию художеств, учился в Ю. Мехоффера и Я. Малешевского. За свои ученические работы был награждён серебряной медалью. После окончания академии некоторое время провёл во Вроцлаве и Львове, после чего вернулся в Станиславов. Участвовал в Первой мировой войне в Австрийской армии. Будучи офицером, был зачислен в один из пехотных полков. Уже в августе 1914 года участвовал в Галицийской битве, был ранен и находился на лечении в венском госпитале. После выздоровления был признан негодным к строевой службе и приписан к штабной структуре в Вене. Здесь познакомился с еврейско-австрийским художником И.Кауфманом, ставшим его покровителем и по его протекции посещал Венскую академию изящных искусств как вольнослушатель — занимался в мастерской Г.Эйхборна. Писал свои работы в стиле импрессионизма и постимпрессионизма до конца 1920-х годов. Был дружен с Т.Маковским и М.Кислингом, а также Г.Климтом и Э.Шиле. В 1919 году Кольник поселился в Черновцах, в этом же году женился. Весной 1920 года находился с выставкой в США. Домой вернулся в 1922 году, совершив путешествие через Европу — Францию, Италию, Грецию и Турцию.

[506x700]

[506x700] Артур Кольник. Автопортрет.

До конца 1920-х годов писал и занимался иллюстрированием книг. Спасаясь от преследований местных антисемитов, в 1931 году вместе с женой и двумя детьми уехал в Париж. Здесь, чтобы прокормить семью, работал на разных простых работах — ретушером в фотоателье, карикатуристом в газетах, рисовал для журналов мод. В вынужденную эмиграцию он пережил духовный кризис и живописью занимался мало. Но при этом выставлялся — в 1935 году посетил в Буэнос-Айресе, а в 1937 году — в Лондоне. С началом немецкой оккупации Франции, осенью 1940 года, все члены семьи Кольника были арестованы режимом Виши и отправлены в лагерь для интернированных иностранных граждан Ресебеда в департаменте Верхняя Гаронна. В Париж они вернулись в августе 1944 года. В 1948 году художник принял французское гражданство, и в этом же году был избран членом Ассоциации еврейских художников и скульпторов Франции. В 1952 году вновь, спустя много лет, побывал в Нью-Йорке, а в 1962 году впервые — в Израиле. В 1967 в Париже вышла книга об Артуре Кольнике, написанная критиком и биографом художника М.Готье. Умер в Париже в 1972 году. В 1982 году работы художника демонстрировались в Музее иудаики в Чикаго. Работы художника представлен в Черновицком художественном музее, Народном музее во Вроцлаве (Польша), Еврейском музее в Нью-Йорке, Музее еврейского искусства в Париже, Музее современного искусства в Тель-Авиве, а также в других музеях и частных коллекциях.

1890

Йохан Скратос (норвежское имя — Johan Skrataas)

норвежский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908. Родился в Эгге. На Играх 1908 в Лондоне Скратос участвовал в командном первенстве, в котором его сборная заняла второе место. Он также соревновался в индивидуальном состязании, но его точное место и результат не известны. Умер в Тронхейме 12 февраля 1961 года.

[505x700]

[505x700] 1890

Моррис Фишер (Morris Fisher)

американский морской пехотинец, олимпийский чемпион. Один из лучших стрелков Морской пехоты США за всю её историю. Родился в Янгстауне, округ Махонинг, штат Огайо. В 1911 году вступил в Корпус морской пехоты США, в 1916 году получил нашивку снайпера. В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене Моррис Фишер стал чемпионом в личном первенстве в стрельбе из произвольной винтовки из трёх положений на дистанции 300 м, в командном первенстве в стрельбе из произвольной винтовки из трёх положений на дистанции 300 м и в командном первенстве в стрельбе из военной винтовки лёжа на дистанции 300 м. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже он стал чемпионом в личном первенстве в стрельбе из произвольной винтовки лёжа на дистанции 600 м, и в командном первенстве в стрельбе из произвольной винтовки на дистанциях 400, 600 и 800 м. С 1934 года Моррис Фишер прекратил участвовать в соревнованиях, но продолжал обучать стрельбе морских пехотинцев и полицейских. В 1941 году вышел в отставку, но в связи с началом Второй мировой войны вернулся на службу и войну провёл инструктором по стрелковому делу. Моррис Фишер является автором двух книг по искусству меткой стрельбы. Умер 23 мая 1968 года.

1891

Фредерик Джейкоби

американский композитор

1891

Владимир Дмитриевич Журин

советский гидротехник, генерал-майор инженерно-технических войск, один из технических руководителей массовых строек ГУЛага 1930-1940-х годов. Родился в городе Тетюши, Казанская губерния, Российская империя, ныне Татарстан. В 1918 году окончил Петроградский политехнический институт. Поступил в управление ирригационными работами в Туркестане. Проектировал ирригационные системы и гидротехнические сооружения в Голодной степи. Автор трудов по инженерной гидравлике. Участвовал в разработке плана ГОЭЛРО. В 1924 году в Ташкенте по его инициативе организован Научно-исследовательский институт по изучению проблем водного хозяйства Средней Азии (с 1960-х годов носит его имя), директором которого он стал. Член коммунистической партии с 1928 года. С этого же года профессор. Тогда же ездил набираться опыта за границу: посетил Германию, Австрию и Чехословакию; пришёл к выводу о том, что советская гидротехника находится впереди зарубежной. В декабре 1930 года арестован, получил десятилетний срок. Сделан начальником проектного технического отдела в конструкторском бюро С.Я.Жука, занимавшегося строительством Беломорско-Балтийского водного пути (Беломорстрой) — первого в стране крупного строительства силами осуждённых. Досрочно освобождён в 1932 году. Офицер госбезопасности. По окончании строительства 4 августа 1933 года награждён орденом Трудового Красного Знамени. Далее был заместителем главного инженера строительства канала Москва — Волга (Дмитлаг), опять под руководством С.Я.Жука; по окончании получил орден. Автор проектов строительства Угличской и Рыбинской ГЭС (Волгострой), с 1940 года главный инженер (после перевода С.Я.Жука на Куйбышевский гидроузел) и начальник (после повышения Я.Д.Раппопорта) стройки. В 1941—1942 годах руководил маскировкой сооружений Волгостроя и возведением линий обороны вдоль Волги. В 1942—1944 годах возводил Нижнетагильский металлургический завод, а затем — Широковскую и Вилухинскую ГЭС. С начала 1944 года вновь начальник Волгостроя. Генерал-майор технической службы. Доктор технических наук (1944, в диссертации обобщил опыт строительства гидроузлов). С 1946 года и до конца жизни заведовал кафедрой гидравлики и гидромеханизации Московского инженерно-строительного института имени В.В.Куйбышева; писал научные труды, руководил экспертизой по приёмке крупных гидроузлов. Награждён орденом Ленина (1937), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1933, 1944), орденом Красной Звезды (1943), а также медалями. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 19 августа 1962 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (8 участок 17 ряд), рядом с ним похоронена супруга, М.Н.Журина. Авторы памятника на могиле: скульптор С.Шапошников, архитектор Ю.Гумбург. Награды и премии: Орден Ленина; Орден Трудового Красного Знамени; Орден Трудового Красного Знамени; Орден Красной Звезды; Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Имя было присвоено Среднеазиатскому научно-исследовательскому институту ирригации. Источники: Журин Владимир Дмитриевич — статья из Большой советской энциклопедии; Журин Владимир Дмитриевич // Ярославская область в годы Великой Отечественной войны. Научно-популярное справочное издание / Управление по делам архивов Правительства Ярославской области, Государственный архив Ярославской области; составители Г.Казаринова, О.Кузнецова. — Ярославль: Индиго, 2010. — Страницы 90-91. — 400 страниц. — 1000 экземпляров. — ISBN 978-5-91722-028-4; Овсянников С.Н. Три судьбы Владимира Журина // Рыбинская неделя. — № 6 (132) от 16.02.2011. Литература: Овсянников С.Н. Три судьбы Владимира Журина // Рыбинская неделя. — № 6 (132) от 16 февраля 2011.

1891

Петко Димитров Петков

болгарский политический и общественный деятель, лидер левого крыла Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС). Родился в Софии. В 1911 г. окончил юридический факультет Парижского университета. В 1920-1922 гг. на дипломатической службе; участвовал в работе Генуэзской конференции 1922 г. в качестве первого помощника А.Стамболийского. В 1922-1923 гг. директор политического отдела Министерства иностранных дел. После фашистского переворота 9 июня 1923 г. выступал за единый фронт с Болгарской коммунистической партией в борьбе с фашизмом. С августа 1923 г. издавал газету "Защита" (с сентября "Народная защита"), на страницах которой выдвинул требование установления рабоче-крестьянской власти. Пал в Софии от руки наёмного фашистского убийцы 14 июня 1924 года.

1892

Тамара Аслановна Абашидзе (грузинское имя — თამარ ასლანის ასული აბაშიძე)

грузинская советская актриса. Народная артистка Грузинской ССР (1950). Родилась в городе Зестафони, Кутаисская губерния, Российская империя. Дебютировала в 1913 году в любительских спектаклях в городе Чиатуре. Обучалась в театральной студии в Ростове (1916). С 1921 выступала в районных театрах Грузии: в Кутаиси, Чиатуре, Гори и др. Исполняла героико-драматические и комедийные роли: Ханума в одноимённой пьесе Цагарели, Кручинина, Васса Железнова и др. Уже зрелой актрисой снялась в двух выдающихся грузинских фильмах, создав в них яркие образы пожилых женщин: 1954 год — Эллите, бабушка Маринэ, в комедийном фильме Сико Долидзе и Левана Хотивари «Стрекоза»; 1956 год — бабушка Дато в фильме Резо Чхеидзе «Наш двор» Умерла ьв городе Тбилиси, Грузинская ССР, СССР, 16 мая 1960 года. Источники: Абашидзе Тамара Аслановна // Театральная энциклопедия (под редакцией С.С.Мокульского). — Москва: Советская энциклопедия, 1961—1965. — Том 1; Грузинская Советская Энциклопедия. — Тбилиси, 1975. — Том 1. — Страница 20.

1892

Сейити Омура (японское имя — 大村清)

японский государственный деятель, государственный секретарь (министр) внутренних дел Японии (1946—1947), директор Управления национальной обороны Японии (1954—1955). Родился в городе Цуяма, профектура Окаяма, Япония. Окончил юридический факультет Киотского императорского университета, аспирантуру в Германии. Затем поступил на государственную службу в Министерство внутренних дел. 1935—1936 и январь — декабрь 1938 гг. — губернатор префектуры Нагано, 1938—1939 гг. — губернатор префектуры Канагава, 1939 г. — заместитель министра образования, культуры и спорта в кабинете Абэ Нобуюки, 1943 г. — председатель японского Студенческого союза, 1945—1946 гг. — заместитель министра образования Японии,

1946 г. — заместитель государственного секретаря (министра), 1946—1947 гг. — государственный секретарь (министр) внутренних дел Японии, 1949—1950 гг. — член постоянного комитета Палаты представителей, 1954—1955 гг. — директор Управления национальной обороны Японии. В 1960—1963 гг. — депутат, в 1961—1962 гг. — председатель Дисциплинарного комитета Палаты представителей Японии. Также являлся председателем научно-технического совета Либерально-демократической партии. В 1965 г. стал кавалером Большой ленты ордена Священного сокровища. Умер 24 мая 1968 года. Похоронен на Койдарском кладбище в Токио. Награды: Орден Священного сокровища I класса. Источники: Woodard, William Parsons. The Allied Occupation of Japan: 1945-1952 and Japanese Religions. Brill (1972). AISI v9IUAAAAIAAJ; Kono,Masaru. Japan’s Postwar Party Politics. Princeton University Press. (1997) ISBN 0691015961; Hunter, Janet. A Concise Dictionary of Modern Japanese History . University of California Press (1994). ISBN 0520045572; Watt, Lori (2010). When Empire Comes Home: Repatriation and Reintegration in Postwar Japan. Harvard University Press. ISBN 0674055985.

1893

Оресте Фортуна (итальянское имя — Oreste Fortuna)

итальянский офицер, танкист, участник Гражданской войны в Испании. Кавалер высшей награды Италии за подвиг на поле боя — золотой медали «За воинскую доблесть» (1937). Родился в городе Потенца, регион Базиликата, Королевство Италия. Командир 1-й танковой роты L3/35 танковой и бронеавтомобильной группы итальянского добровольческого корпуса капитан Оресте Фортуна отличился в гражданской войне в Испании. Прибыв в Испанию 29 сентября 1936 года, 10 танкеток под командованием капитана Оресте Фортуна 21 октября приняли участие в боях за Навалькарнеро (близ Мадрида). С 3 по 8 февраля 1937 года итальянские танки оказали существенное влияние на успешный исход боёв за базу республиканского флота в Малаге. Однако 8—23 марта 1937 года в боях за Гвадалахару республиканские войска нанесли поражение националистам и итальянским силам.

Итальянские танкетки следуют за огнемётным танком (на переднем плане) по дороге на Гвадалахару.

Из представления к награде:

«Командир танкового взвода, ранее неоднократно награждённый за храбрость, решительным образом рассеял противника. Раненый разрывной пулей в лицо, несмотря на обильное кровотечение, продолжал выполнять поставленную ему задачу, и ему удалось захватить нескольких пленных, в том числе двух офицеров. Второе ранение оказалось ещё тяжелее первого, но с множественными повреждениями, несмотря на отчаянное физическое состояние, сохранил командование взводом и организовал отражение контратаки. После того как подошли пехотные части, отказался от медицинской помощи и продолжал вести бой в одном из уцелевших танков, обращая в бегство подразделения противника. Только с наступлением ночи, доложив своему командиру, отправился в госпиталь. Шоссе к Франции, Трихуэке, 9-12 марта 1937.»

Капитан Оресте Фортуна был тяжело ранен в этих боях, остался инвалидом. Испанский опыт применения танковых частей был высоко оценён итальянским Генштабом, который по итогам успешной войны сформировал стратегию маневренной войны, где главными действующими силами стали танковые подразделения. Генерал в отставке Оресте Фортуна умер от сердечного приступа в Риме в 1974 году. Награды: Золотая медаль «За воинскую доблесть» (1937); две серебряные медали «За воинскую доблесть»; две бронзовые медали «За воинскую доблесть» (22 сентября 1928, 12 июля 1929). Литература: Mesa, José Luis de: El regreso de las legiones: (la ayuda militar italiana a la España nacional, 1936-1939), García Hispán, Granada, España, 1994 ISBN 84-87690-33-5.

1894

Ага Гусейн Халил оглы Джавадов (азербайджанское имя — Ağahüseyn Xəlil oğlu Cavadov)