4 мая родились...

04-05-2025 07:24

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1881

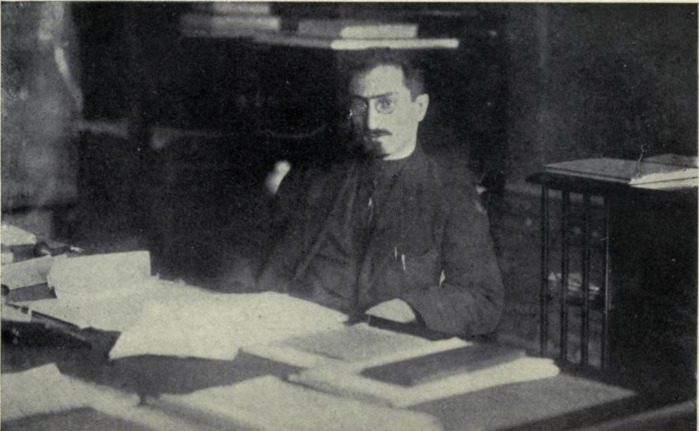

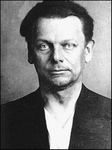

Александр Федорович Керенский

российский политический деятель, глава Временного правительства. Родился в Симбирске, в дворянской семье. Отец Ф.Керенский – директор мужской гимназии и школы для девочек. В 1899–1900 учился на историко-филологическом, в 1900–1904 на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета; увлекся идеологией эсеров. С 1904 член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов, присяжный поверенный. В 1905 принимал участие в работе Комитета по оказанию помощи жертвам Кровавого воскресенья; публиковался в эсеровской прессе. В декабре 1905 – апреле 1906 находился в заключении по подозрению в принадлежности к террористической организации эсеров. В октябре 1906 на суде в Ревеле добился оправдания эстонских крестьян, разграбивших имение своего помещика; приобрел известность. Выступал защитником на многих политических процессах. В 1912 избран депутатом 4-й Государственной Думы от Самарской губернии по списку трудовиков; в Думе возглавил их фракцию (9 человек). В том же году назначен председателем думской комиссии по расследованию обстоятельств Ленского расстрела. В 1913 приговорен к восьмимесячному тюремного заключению за организацию коллективного протеста столичных адвокатов против сфальсифицированного охранкой дела М.Бейлиса. Стал одним из руководителей российского масонства; в 1915–1916 был секретарем Верховного Совета масонов России. В начале Первой мировой войны призывал к национальному сплочению вокруг правительства, однако по мере ухудшения внутреннего и внешнего положения Империи пришел к убеждению о неспособности самодержавия защитить страну. Сыграл важную роль в Февральской революции. 12 марта 1917 призвал не подчиняться царскому указу о приостановке работы Думы. В тот же день избран членом Временного Комитета Государственной Думы и ее Военной комиссии, а также заместителем председателя исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов. 15 марта стал министром юстиции Временного правительства; добился поддержки правительства Петроградским Советом. После отречения Николая II решительно выступил против занятия престола великим князем Михаилом. Был инициатором создания комиссии по расследованию деятельности царского режима (Чрезвычайная следственная комиссия). В марте-апреле несколько раз приезжал на фронт; стремился наладить сотрудничество офицерского корпуса с солдатскими комитетами. Ратовал за республиканскую форму правления, передачу земли крестьянам, введение восьмичасового рабочего дня. В дни Апрельского кризиса Временного правительства, угрожая отставкой, выступил за смещение с поста министра иностранных дел П.Н.Милюкова, заявившего о готовности России воевать до победного конца; вместе с Г.Е.Львовым и М.И.Терещенко добился создания 18 мая коалиционного правительства с умеренно-социалистическими партиями, в котором занял пост военного и морского министра. Проводил политику демократизации армии. 24 мая издал приказ о правах военнослужащих (участие в любых политических, религиозных и иных ассоциациях, свобода слова и совести, войсковое самоуправление). Активно занимался подготовкой летнего наступления русских войск; сумел обеспечить широкую общественную поддержку своим военным усилиям. Провал наступления и обострение разногласий среди министров по вопросу об автономии Украины привели в начале июля к политическому кризису: 15 июля из правительства вышли кадеты, 16–17 июля в Санкт-Петербурге прошли вооруженные антиправительственные демонстрации, инспирированные большевиками. 20 июля министр-председатель Г.Е.Львов подал в отставку, и его место занял Керенский, сохранив пост военного и морского министра. В ситуации отступления русских войск и массового дезертирства попытался восстановить дисциплину в армии и предотвратить развал фронта; 25 июля 1917 по предложению командующего Юго-Западным фронтом Л.Г.Корнилова издал приказ о введении на фронте смертной казни и военно-полевых судов. 31 июля назначил Корнилова верховным главнокомандующим, а эсера Б.В.Савинкова, также сторонника жестких мер, – управляющим военным и морским министерством. 6 августа 1917 после длительного торга с кадетами сформировал 2-е коалиционное правительство (4 кадета, 4 эсера, 2 народных социалиста, 2 меньшевика, 1 радикал-демократ, 2 беспартийных). Главные проблемы, с которыми столкнулось правительство, – угроза вооруженного восстания большевиков в столице и давление генералитета во главе с Корниловым, требовавшего укрепления тыла (введение в тылу смертной казни, милитаризация транспорта и оборонной промышленности). В течение августа вел переговоры с Корниловым о путях реализации его программы и об объявлении Петрограда на военном положении для предотвращения большевистского мятежа. Опасаясь конфликта с левыми партиями, не решался принять корниловские предложения; чтобы укрепить свое положение, созвал в Москве 25–28 августа Государственное совещание представителей различных политических и общественных сил, которое лишь обострило конфронтацию правого и левого лагерей. Ввиду того, что Ставка стала центром притяжения антиправительственных сил, 8 сентября прервал переговоры с Корниловым, объявил его изменником и получил от кабинета министров чрезвычайные полномочия. После подавления мятежа Ставки и ареста Корнилова назначен вместо него верховным главнокомандующим. Пытаясь найти опору у партий демократического центра (кадетов и умеренных социалистов), добился от правительства 14 сентября временной передачи всей полноты власти Директории из пяти человек (А.Ф.Керенский, А.М.Никитин, М.И.Терещенко, А.И.Верховский, Д.Н.Вердеревский) и провозглашения России республикой. 8 октября сформировал 3-е коалиционное правительство (4 кадета, 1 эсер, 4 меньшевика, 2 прогрессиста, 1 радикал-демократ, 5 беспартийных), оставив за собой пост верховного главнокомандующего. За период своего правления Керенскому удалось провести ряд важных реформ. Были ликвидированы все религиозные, этнические и сословные привилегии и ограничения, установлена независимость судей, предоставлены политические и гражданские права женщинам, введен восьмичасовой рабочий день, созданы арбитражные суды для решения производственных споров; восстановлена самостоятельность православной Церкви; признана независимость Польши, предоставлена автономия Финляндии и Украины; разработан законопроект о выборах в Учредительное собрание и в органы местного самоуправления на основе принципов всеобщего равного избирательного права и пропорционального представительства. В то же время не был решен фундаментальный вопрос, стоявший перед российским обществом, – вопрос о земле; положение на фронте продолжало ухудшаться; усиливалась дезорганизация хозяйственной жизни; росли трудности со снабжением. Социальная база правительства неуклонно сужалась; оно все больше и больше теряло авторитет в армии и в обществе, даже среди либеральной интеллигенции и центристских партий.

[700x350]

[700x350]

Свергнут в результате Октябрьской революции. Вечером 7 ноября 1917 выехал из Петрограда в расположение 3-го конного корпуса генерала П.Н.Краснова, чтобы организовать поход на занятую большевиками столицу и восстановить власть Временного правительства. Однако спустя несколько дней немногочисленные казачьи отряды были остановлены. Керенский бежал на Дон, но атаман Каледин отказался от сотрудничества с ним. В конце 1917 – первой половине 1918 скрывался под Новгородом, в Петрограде, в Финляндии, в Москве. Вступил в контакт с подпольным антисоветским Союзом возрождения России. В июне 1918 Керенский под видом сербского офицера в сопровождении Сиднея Рейли через север России выехал за пределы бывшей Российской империи. Прибыв в Лондон, он встретился с британским премьер-министром Ллойд Джорджем и выступил на конференции лейбористской партии. После этого он отправился в Париж, где пробыл несколько недель. Керенский пытался добиться поддержки со стороны Антанты для Уфимской директории, в которой преобладали эсеры. После переворота в Омске в ноябре 1918, в ходе которого директория была свергнута и установлена диктатура Колчака, Керенский агитировал в Лондоне и Париже против омского правительства. Жил во Франции, участвуя в постоянных расколах, ссорах и интригах русских изгнанников. Керенский в Париже пытался продолжить активную политическую деятельность. В 1922—1932 годах он редактировал газету «Дни», выступал с резкими антисоветскими лекциями, призывал Западную Европу к крестовому походу против Советской России. В 1939 году женился на бывшей австралийской журналистке Лидии Триттон. Активно выступал в эмигрантской прессе; написал мемуары и ряд исторических исследований. Автор книг «Прелюдия большевизма» (1919), Издалека (1922), «Катастрофа» (1927), «Гибель свободы» (1934). После поражения Франции в 1940 перебрался в США, где продолжил публицистическую и историко-литературную деятельность; опубликовал труд «Россия на историческом повороте» (1965). Когда в 1945 неизлечимо заболела жена, он поехал к ней в Брисбен в Австралию, и жил с её семьёй до её смерти в феврале 1946, после чего вернулся в США и осел в Нью-Йорке, хотя также много времени проводил в Стэнфордском университете в Калифорнии. Там он внёс значительный вклад в архив по русской истории и учил студентов. Автор мемуаров, исторических исследований и документальных публикаций по истории российской революции. В 1968 году Керенский попытался получить разрешение на приезд в СССР. Благоприятное разрешение этого вопроса зависело от выполнения им ряда политических условий, и об этом прямо указывалось в проекте документа, представленном работниками аппарата ЦК 13 августа 1968 года. В документе говорилось: «… получить его (Керенского) заявление: о признании закономерности социалистической революции; правильности политики правительства СССР; признании успехов советского народа, достигнутых за 50 лет существования Советского государства». По воспоминаниям священника Русской православной патриархальной церкви в Лондоне А.П.Беликова, через которого и начались эти переговоры, «Керенский признал, что те события, которые произошли в октябре 1917 года, являются логическим завершением общественного развития России. Он нисколько не сожалеет, что произошло именно так, как было и к чему это привело спустя 50 лет». По неизвестным причинам вопрос приезда Керенского в Москву был неожиданно снят с обсуждения. В декабре 1968 года Центр гуманитарных исследований Техасского университета в города Остин (США) приобрёл архив Керенского с согласия владельца у его сына Олега и личного секретаря Е.И.Ивановой, по их сообщению, «для получения средств на лечение и уход за больным А.Ф.Керенским». Архив был оценён в 100 тысяч долларов с выплатой по 20 тысяч долларов в год в течение пяти лет. Керенский тяжело заболел. Решив никому не быть в тягость, он отказался от приёма пищи. Врачи нью-йоркской клиники вводили питательный раствор через капельницу, Керенский вырывал иглу из вены. Такая борьба продолжалась два с половиной месяца. В определенном смысле смерть Керенского можно считать самоубийством. Умер в своём доме в Нью-Йорке от рака 11 июня 1970 года. Местные русская и сербская православные церкви отказались отпевать его, сочтя виновником падения России.

[443x700]

[443x700]

Тело было переправлено в Лондон, где проживал его сын, и похоронено на кладбище Putney Vale Cemetery, не принадлежащем какой-либо конфессии.

Члены семьи А.Ф.Керенского

Отец Фёдор Михайлович Керенский (1838—1910), выпускник историко-филологического факультета Казанского университета, учитель словесности, главный инспектор народных училищ Туркестанского края с лета 1889 года;

Мать Надежда Александровна (урождённая Адлер) (1854—1905), внучка богатого московского купца немецкого происхождения;

Младший брат Фёдор Фёдорович Керенский (1883—1919), прокурор Ташкента с 1913 года, военный комиссар Туркестана (1917—1919). Убит красногвардейцами. Похоронен рядом с матерью в Ташкенте. Его вдова — Нина Алексеевна эмигрировала через Крым в 1920 году;

Старшая сестра Надежда Фёдоровна, в замужестве Сваричевская (1875—1911), жена главного архитектора Ташкента;

Средняя сестра Елена Фёдоровна Керенская (1877—1938), уроженка Казани, беспартийная, врач-хирург Шувалово-Озерковской амбулатории, проживала в Ленинграде, ул. Желябова, д. 5, кв. 64. Арестовывалась в 1922 году. Вторично арестована 5 марта 1935 года. Особым совещанием при НКВД СССР 9 марта 1935 года осуждена как «социально опасный элемент» на 5 лет ссылки. Отбывала срок в Оренбурге, врач-хирург Горздравотдела. Особым совещанием при НКВД СССР 16 мая 1935 года разрешено проживание в районе строительства Рыбинск-Углич. Арестована 5 июня 1937 года. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в Оренбурге 2 февраля 1938 года приговорена к расстрелу. Расстреляна в тот же день в Оренбурге;

Младшая сестра Анна Фёдоровна, в замужестве Олферьева (1879—1946), жена адъютанта Командующего войсками Туркестанского военного округа, затем чиновника Министерства Иностранных Дел;

Первая жена (с 1904 года) — Ольга Львовна Керенская (в девичестве — Барановская, 1884—1975), дочь русского генерала. Владимир Львович Барановский (1882—1931, брат Ольги Львовны) — генерал-майор, работал на военных кафедрах московских вузов. Репрессирован. Умер в лагере;

Сыновья: Олег Александрович Керенский (1905—1984), инженер-мостостроитель. Под его руководством было спроектировано множество мостов в Великобритании и других странах мира, с его участием — знаменитый мост Харбор-Бридж в Сиднее и подвесной мост через пролив Босфор в Стамбуле. За выдающиеся заслуги О. А. Керенский был удостоен титула Командора Британской империи. С середины 1980-х годов каждые два года на базе Британского Института Структурной Инженерии проводятся международные научные конференции — «Керенские чтения»; Глеб Александрович Керенский (1907—1990) также трудился в качестве инженера-строителя, однако таких грандиозных успехов, как старший брат, не достиг;

Внук Олег Олегович Керенский (1930—1993) — писатель, публицист, балетный и театральный критик, автор книг «Мир балета» (1970), «Анна Павлова» (1973), «Новая британская драма» (1977). Был близким другом Рудольфа Нуриева. В 1981 году снялся в роли деда в американском фильме «Красные»;

Вторая жена (с 1939 года) — Лидия (Тереза-Нелль) Триттон (1899—1946). Работала Парижским корреспондентом ряда австралийских изданий. Помогала А.Ф.Керенскому издавать во Франции публицистический журнал «Новая Россия». Умерла от тяжёлого онкологического заболевания. Похоронена в Австралии;

Внешность и характер

Александр Керенский запомнился современникам как крайне упрямый, волевой человек, имеющий чувство справедливости. Он умел чётко формулировать свои мысли, его называли одним из величайших ораторов. Хотя Керенский имел прекрасное образование, ему не хватало светских манер. Керенский не отличался крепким здоровьем, в 1916 году у него была удалена почка, что для того времени было чрезвычайно опасной операцией. Однако это не помешало ему дожить до 89 лет, переживя практически всех своих политических противников.

Религиозные взгляды и отношение к церкви

Керенский был социалистом, но, видимо, лояльно относился к православной церкви. А.Карташёв, который при Временном правительстве занимался религиозной политикой, в ноябре 1915 года привёл Керенского на заседание Петроградского религиозно-философского общества, где Керенский выступил с речью о необходимости реформирования церкви, так как «равенство, свобода и братство… проповедуют не только христианские мыслители, но мыслители социалистические».

Факты

36-летний Керенский стал самым молодым немонархическим правителем России в истории. Также Керенский был самым долгоживущим правителем России (89 лет), пока 7 апреля 2020 года его рекорд не побил Михаил Горбачёв. «В честь» Керенского назвали деньги ке́ре́нки и политическое понятие ке́ре́нщина, обозначавшее, по версии советского толкового словаря русского языка, изданного в 1935 году, «политику мелкобуржуазной революционной власти, прикрывающую своё соглашательство с крупной буржуазией громкими фразами». В мае 1917 года Керенский как военный министр посетил фронт и получил от солдат и офицеров крест IV степени с гравировкой «От 8-го Заамурского погр. пех. полка», но передал его генералу А.А Брусилову, поскольку не сражался на фронте. Другой крест (на красной ленте; II степени) Керенский получил от Георгиевских кавалеров — делегатов 3-го Кавказского армейского корпуса; причём крест был чужим, его сдал в фонд обороны солдат Д.А.Виноградов. Оба креста сохранились. В конце мая 1917 года делегаты Сибирских стрелковых полков поднесли Керенскому Георгиевский крест I степени. Решением Ульяновской Городской Думы А.Ф.Керенскому присвоено звание «Почётный гражданин города Ульяновска», которое является высшей наградой муниципального образования «Город Ульяновск». На здании Гимназии № 1 (Ульяновск) установлена мемориальная доска. Киновоплощения: Фрэнсис Чапин («Падение Романовых» The Fall of the Romanoffs, США, 1917); Генри Халл («Распутин, чёрный монах» Rasputin, the Black Monk, США, 1917); Х.Л.Свишер («Легион смерти» The Legion of Death, США, 1918); Николай Попов («Октябрь», 1927); Александр Ковалевский («Ленин в Октябре», 1937); ?? («Великое зарево», 1938); Владимир Хомич («Балтийская слава», 1957); Ярослав Геляс («Правда», 1957); Сергей Курилов («В дни Октября», 1958); Никита Подгорный («Залп „Авроры“», 1965; «Синдикат-2», 1981); Михаил Волков («Семья Коцюбинских», 1970; «Крушение империи», 1970); Джон Макинери («Николай и Александра» Nicholas and Alexandra, США, 1971); Пер Голдшмидт («Ленин, твой подарок» Lenin, din gavtyv, Дания, 1972); Джим Нортон («Падение орлов», серия 12 «Секретная война» Fall of Eagles, episode 12 The Secret War, Великобритания, 1974); Игорь Дмитриев («Хождение по мукам», 1977); Олег Керенский («Красные» Reds, США, 1981); Богдан Ступка («Красные колокола. Фильм 2. Я видел рождение нового мира», 1983); Манфред Андре («Ленин. Поезд», 1988); Николай Кочегаров («Конь белый», 1993); Михаил Ефремов («Романовы. Венценосная семья», 2000); Дмитрий Щербина («Звезда империи», 2007); Виктор Вержбицкий («Адмиралъ», 2008); Алексей Шемес («Мустафа Шокай», 2008); Валерий Кухарешин («Багровый цвет снегопада», 2009); Сергей Угрюмов («Григорий Р.», 2014); Марат Башаров («Батальонъ», 2015); Денис Синявский («Троцкий», 2017); Сергей Куницкий («Крылья империи», 2017). Адреса в Петрограде: 1914—1915 — Загородный проспект, 23; 1916—1917 — доходный дом (Тверская улица, 29). Сочинения: Дело Корнилова. — Москва, 1918. — 194 страницы; Прелюдия большевизма (1919); Издалёка: Сборник статей (1920—1921 гг.). — Париж: Русское книгоиздательство Я. Поволоцкого и Ко, 1922; Катастрофа (1927); Гибель свободы (1934); Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары.. — Москва: Республика, 1993. — 384 страницы; История России : перевод с английского. И.Г.Грушина / редактор доктор исторических наук Г.Н.Новиков. — Иркутск: Коммерческий центр «Журналист», 1996. – 504 страницы. ISBN 5- 87562-024-2; Керенский А.Ф. Русская революция. 1917. — Москва: Центрполиграф, 2005. — 384 страницы; Керенский А.Ф. Трагедия дома Романовых. — Москва : Центрполиграф, 2005. — 207 страниц. Литература: Владимирович Е. А.Ф.Керенский — народный министр. — Одесса: Книгоиздательство «Власть народа» М.И.Рудмана, 1917. — 32 страницы; Новиков Г.Н. Рукопись А.Ф. Керенского из Техаса // Керенский А.Ф. История России : перевод с английского / редактор доктор исторических наук Г.Н.Новиков. - Иркутск: Коммерческий центр "Журналист", 1996. - Страницы 3-9. ISBN 5-87562-024-2; Труфанов М.П. А.Ф.Керенский в публицистике и историографии // Так же. - Страницы 496-501; Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март — июнь 1917 года). — Москва: Новое литературное обозрение, 2017. — 520 страниц. — ISBN 978-5-4448-0638-8; Федюк В.П.Керенский. — Москва: Молодая гвардия, 2009. — 406 страниц. — (Жизнь замечательных людей).

1881

Гафур (Габдулгафур) Юнусович Кулахметов (Кулахметьев; татарское имя — Гафур)

деятель татарской культуры, драматург, первый татарский пролетарский писатель, переводчик. Революционер, общественный деятель. Родился в городе Пенза, Российская империя, в семье мелкого промышленника. В 1902 окончил Казанскую учительскую школу, в 1902—1912 учительствовал в Пороховой Слободе в Казани. Участник революционного движения в Российской империи с 1902. Участвовал в нелегальных кружках социал-демократов, читал ленинскую «Искру», изучал произведения К. Маркса. Занимался агитационной деятельностью среди рабочих. Переводил на татарский язык революционную литературу, распространял её с 1903. В 1905 подвергся аресту царских властей. В 1905—1906 сотрудничал в демократической печати. Был ближайшим другом и соратником известного татарского большевика Х. Ямашева (редактора первой татарской большевистской газеты «Урал» в 1907). Гафур Кулахметов скончался 1 апреля 1918 года в Краснослободской районной больнице в селе Татарские Юнки, Краснослободский уезд, Пензенская губерния, РСФСР.

Творчество

Литературную деятельность начал в период революции 1905. Первая его пьеса «Ике фикер» (Две мысли) (1906, опубликована 1929), полусимволически изображавшая борьбу двух идей — красной и чёрной, борьбу, кончающуюся победой «красной мысли» — пролетарской революции, до Октябрьской революции была запрещена цензурой. Также не были разрешены цензурой его пьесы «Кем гаепле» (Кто виноват) и «Абу-Джехль» (последнюю — антирелигиозную по содержанию — изъяли из типографии, где она была уже наполовину набрана). В 1906 опубликовал поэму «Разрушенный мол», призывавшую к борьбе с царизмом. В напечатанной в 1908 пьесе «Яшь гумер» (Молодая жизнь) изображена жизнь революционной молодежи. Впервые в татарской литературе показывал революционных рабочих, развивал тему пролетарской интернациональной солидарности.

Кроме того Г.Кулахметовым написано несколько рассказов и газетных статей. Сочинения: Сайланма эсарлэр. Казан, 1952. Литература: Гафур Кулахметов: сборник статей, посвященный 100-летию со дня рождения писателя-революционера, Татарское книжное издательство, 1983; Гайнуллин М., Гафур Кулахметов, «Известия Казанского филиала Академии Наук СССР», Казань, 1955, выпуск 1; Гиниятуллина А., Писатели Советского Татарстана. Биобиблиографический справочник. Казань, 1970.

[494x700]

[494x700]

1881

Константин Игнатьевич Мейер

советский ботаник, альголог, профессор МГУ, директор Ботанического сада Московского университета. Родился в Рязани, в семье преподавателя древних языков Рязанской мужской гимназии Игнатия Ивановича Мейера. Среднее образование получил в Рязанской гимназии, которую окончил в 1899 году. В 1899 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, где избрал в качестве специализации морфологию и систематику низших растений, занимаясь под руководством И.Н.Горожанкина и В. М. Арнольди. В 1903 году, после окончания университета, оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию. В 1905 году перешёл в лабораторию Ботанического сада, где, не оставляя альгологической работы, приступил к исследованиям в области эмбриологии высших растений, особое внимание уделяя изучению истории развития спорофита печеночных мхов с точки зрения её филогенетического значения. Данное исследование легло в основу его магистерской диссертации, опубликованной в 1916 году (защита магистерской диссертации состоялась в 1917 году). Педагогическую деятельность начал в 1906 году, заняв должность ассистента по кафедре ботаники на высших женских курсах, где преподавал до 1929 года (уже во 2-м МГУ). С 1913 года занимал должность сверхштатного ассистента (с 1918 года — профессора) Московского университета. После кончины профессора С. И. Ростовцева, в 1917 году был избран профессором Петровской сельскохозяйственной академии, продолжая преподавать в университете. В 1935 году по совокупности работ ему присвоено звание доктора биологических наук. В 1929—1963 годах К. И. Мейер — заведующий кафедрой высших растений МГУ. Стараясь сохранить традиции кафедры, К.И.Мейер в то же время создал условия для появления и развития новых перспективных направлений и школ. Среди его учеников — В.А.Поддубная-Арнольди, П.А.Баранов, Р.П.Барыкина, В.Н.Тихомиров, Б.М.Козо-Полянский, И.Д.Романов, Э.А.Штина. Также, с 1937 года он был замдиректора, а в 1940—1947 годах исполнял обязанности директора ботанического сада МГУ. В годы войны в лаборатории сада продолжались фундаментальные и практические исследования, в том числе по повышению урожайности пищевых растений. Умер в Москве 20 марта 1965 года.

[677x700]

[677x700]

Похоронен в некрополе Новодевичьего кладбища.

Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Основные работы

Труды посвящены систематике и филогении зеленых водорослей, альгофлоре различных бассейнов, эмбриологии архегониальных растений.

Библиография: Очерк зелёных водорослей округи города Рязани. 1903. Москва; История развития Sphaeroplea annulina. 1904. Москва (дипломная работа); Происхождение наземной растительности. – Москва, 1922 – 76 страниц; Курс морфологии и систематики высших растений Часть 1 Bryophyta. – Ленинград, 1924. – 200 страниц; Практический курс морфологии и систематики высших растений – Москва, Ленинград. 1925. – 236 страниц; Размножение растений. – Москва, 1937. – 281 страница; Голенкин М.И., Курсанов Л.И., Алехин В.В, Мейер К.И. Курс ботаники. — Москва, 1940. — Том 2. — 376 страниц; Морфология и систематика высших растений Часть 1 Архегониальные растения. – Москва, 1947. – 328 страниц; Водоросли // Определитель низших растений. Том 1. – Москва, 1953. – Страницы 225-256; Морфогения высших растений. – Москва, 1958. – 255 страниц. Литература: Мейер Константин Игнатьевич — статья из Большой советской энциклопедии; Волков В.А., Куликова М.В. Московские профессора XVIII — начала XX веков: Естественные и технические науки / Ответственный редактор С.С.Илизаров; Рецензия: К.К.Васильев, В.И.Кузнецов, В.М.Магидов; Институт истории естествознания и техники имени С.И.Вавилова Российской Академии Наук. — Москва: Янус-К; Московские учебники и Картолитография, 2003. — Страницы 154—155. — 296 страниц. — (Деятели науки и просвещения Москвы XVIII-XX вв. в портретах и характеристиках). — 2000 экземпляров. — ISBN 5-8037-0164-5.

1882

Карел Домин (чешское имя — Karel Domin)

чешский ботаник и политик.Родился в городе Кутна-Гора, ныне Чехия. По окончании учёбы в гимназии в Пршибраме изучал ботанику в Карловом университете Праги и получил высшее образование в 1906 году. В 1916 году стал профессором ботаники. Домин специализировался на фитогеографии, геоботанике и классификации растений. Он стал членом Чехословацкой академии наук, опубликовал много научных работ и основал ботанический институт в университете. Шкала Домина, названная его именем, обычно используется для обозначения классификации стандартной области числом видов растений, найденных в этой области. В 1933-34 учебном году он был ректором Карлова университета и был одним из участников борьбы за старинные академические знаки отличий между чешским и немецким университетами Праги, что привело к уличным столкновениям и беспорядкам. С 1935 до 1939 года он был членом парламента; после Мюнхенского соглашения он стал сооснователем полуфашистского политического движения (Akce národní obrody). Умер в Праге 10 июня 1953 года.

Похоронен на Вышеградском кладбище в Праге.

Научные работы: Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenflora von Böhmen, 1902; A Phytogeographical outline of the zonal division in the Western Carpathians, besides some general remarks on the main forest trees, 1923; Prodromus lokální květeny kraje od Medzilaborců k Palotským hřebenům ve vých. Slovensku, 1940; Monografická studie o Myosotis sylvatica (Ehrb.) Hoffm. a některých příbuzných pomněnkách se zvláštním zřením k oblasti karpatské, 1939.

Краекучник

Научные работы по ботанической номенклатуре: Cheilanthes parryi Domin; Dryandra sessilis (Knight) Domin, Vĕstn. Král. Ceské Společn. Nauk, Tř. Mat. Přír. 2: 19 (1923) (=Banksia sessilis (Knight) A.R.Mast & K.R.Thiele; Oryza australiensis Domin; Pityrogramma dealbata (C.Presl) Domin Rozpr. Ceské Akad. Císafe Frantiska Josefa Védy, Tf. 2, Védy Math. Pfír., 51/1941, 15: 7 (1942); Bull. Int. Acad. Tchéque Sci., Cl. Sci. Math. Nat. Méd. 1941:1-7 (1942).

1883

Ван Цзинвэй (китайское традиционное имя — 汪精衛; упрощённое имя — 汪精卫; имя на пиньинь — Wāng Jīngwèi, Wang Ching-wei; имя при рождении — Ван Чжаомин, 汪兆銘, 汪兆铭, Wāng Zhàomíng)

политик Китая, в начале своей карьеры принадлежавший к левому крылу Гоминьдана. Был соратником Чан Кайши, хотя имел с ним разногласия в начальный период становления диктатуры. Во время японской оккупации возглавлял коллаборационистское правительство в Нанкине, однако фактически проживал в Японии, где и умер. Ван Цзинвэй родился в уезде Саньшуй провинции Гуандун, но его родители были уроженцами пров. Чжэцзян. В 1903 году уехал на учебу в Японию, где в 1905 году вступил в ряды общества «Тунмэнхой», возглавляемого Сунь Ятсеном. В 1910 году за участие в политической деятельности был арестован и приговорен Цинским судом к пожизненному тюремному заключению. После Синьхайской революции, свергнувшей монархию в Китае, был освобожден. Получил образование во Франции (1912—1917 годы), а затем стал личным помощником Сунь Ятсена. После смерти Сунь Ятсена с июня 1925 по март 1926 года занимал пост председателя гоминьдановского правительства в Гуанчжоу. Вступил в конфликт с Чан Кайши и возглавил левое крыло Гоминьдана. В апреле — августе 1927 года был председателем Центрального исполнительного комитета Гоминьдана и председателем правительства в Ухане. В июне 1927 года совершил государственный переворот, установив личную диктатуру.

[543x700]

[543x700]

Лидер правительства Уханя

Во время Северного похода Ван был ведущей фигурой в левой фракции Гоминьдана, которая призывала к продолжению сотрудничества с Коммунистической партией Китая. Хотя Ван тесно сотрудничал с китайскими коммунистами в Ухане, он был философски настроен против коммунизма и с подозрением относился к советникам Гоминьдана по Коминтерну. Он не верил, что коммунисты могут быть настоящими патриотами или настоящими китайскими националистами. В начале 1927 года, незадолго до того, как Чан захватил Шанхай и перенес столицу в Нанкин, фракция Вана объявила столицей республики Ухань. Пытаясь руководить правительством из Ухани, Ван отличался тесным сотрудничеством с ведущими коммунистическими деятелями, включая Мао Цзэдуна, Чэнь Дусю и Бородина., и за провокационную политику земельной реформы его фракции. Позже Ван обвинил в провале своего правительства в Ухане чрезмерное принятие им коммунистических программ. Режиму Вана противостоял Чан Кай-ши, который находился в разгаре кровавой чистки коммунистов в Шанхае и призывал к наступлению дальше на север. Разделение между правительствами Вана и Чанга известно как «разделение Нинхан» (китайское традиционное название — 寧漢分裂; упрощённое название —宁汉分裂; название на пиньинь — Nínghàn Fenlìe). Чан Кайши оккупировал Шанхай в апреле 1927 года и начал кровавое подавление подозреваемых в коммунистах, известное как «Белый террор». В течение нескольких недель после подавления Чангом коммунистов в Шанхае левое правительство Вана подверглось нападению со стороны военачальника, поддерживающего Гоминьдан, и быстро распалось, в результате чего Чан остался единственным законным лидером республики. Войска Гоминьдана, оккупировавшие территории, ранее контролировавшиеся Ваном, устроили массовые убийства подозреваемых в коммунистах во многих районах: только вокруг Чанши за одни двадцать дней было убито более десяти тысяч человек. Опасаясь возмездия как сторонник коммунистов, Ван публично заявил о своей верности Чангу, прежде чем бежать в Европу.

Политическая деятельность в правительстве Чана

Между 1929 и 1930 годами Ван сотрудничал с Фэн Юйсяном и Янь Сишанем, чтобы сформировать центральное правительство, противостоящее правительству, возглавляемому Чан. Ван принял участие в организованной Яном конференции по разработке новой конституции и должен был стать премьер-министром при Яне, который впоследствии стал президентом. Попытки Вана помочь правительству Яня закончились, когда Чан победил альянс в Войне центральных равнин. В 1930—1931 годах вел борьбу за власть в Гоминьдане с Чан Кайши. После примирения с Чан Кайши с 1 июля 1931 по 1 января 1932 года был председателем Исполнительной палаты и министром иностранных дел в гоминьдановском правительстве в Нанкине. В январе 1932 года занял пост премьер-министра. 1 ноября 1935 года на Вана было совершено покушение. Он был тяжело ранен и отбыл на лечение в Европу. В январе 1937 года вернулся в Китай. В 1937—1938 годах был председателем Центрального политического совета Гоминьдана. Возглавлял в Гоминьдане сторонников сотрудничества с Японией, проводил прояпонскую политику.

Альянс с державами Оси

В декабре 1938 года, будучи заместителем Чан Кайши в ЦИК Гоминьдана, бежал из временной столицы Китая города Чунцин и открыто перешел на сторону японских захватчиков. За это время он был ранен в результате покушения агентов Гоминьдана. Затем Ван вылетел в Шанхай, где вступил в переговоры с японскими властями. Японское вторжение дало ему возможность, которую он давно искал, создать новое правительство, неподконтрольное Чан Кайши. 29 декабря того же года в Ханое внес предложение вступить в переговоры с Японией, в результате которых 30 марта 1940 года в Нанкине во главе с Ваном было создано центральное правительство Китайской Республики (в значительной степени подконтрольное Японии), которое также стали называть «национальным правительством». В ноябре 1940 года правительство Вана подписало с японцами «Китайско-японский договор» — документ, который сравнивают с «Двадцать одним требованием» Японии за ее широкие политические, военные и экономические уступки. В июне 1941 года Ван выступил с обращением по радио из Токио, в котором он похвалил Японию и подтвердил подчинение Китая ей, критикуя правительство Гоминьдана, и пообещал работать с Японской империей, чтобы противостоять коммунизму и западному империализму. После начала 2-й мировой войны постоянно выступал с предложением к Японии вступить в войну на её стороне. В ноябре 1942 года Япония дала согласие на вступление Китая в войну. 20 декабря 1942 года прибыл в Токио, где встречался с императором Хирохито. 9 января 1943 года объявил от имени Китайской Республики войну Великобритании и США, после чего выступил с совместной японо-китайской декларацией о ведении войны до победного конца. В 1943 году добился значительного смягчения японского оккупационного режима и расширения прав своего правительства. 20 октября 1943 года был подписан договор о японо-китайском союзе (позднее в дополнительном протоколе Япония обещала вывести свои войска с территории Китая после окончания войны). Во 2-й половине 1944 года тяжело заболел и был помещен на лечение в клинику университета в Нагое, где и скончался 10 ноября 1944 года.

Ван Цзинвэй принимает в своей резиденции германских нацистов

Оценка деятельности Ван Цзинвэя

Ван Цзинвэй считается в Китае изменником родины. После освобождения Китая от японской оккупации могила Ван Цзинвэя в Нанкине была уничтожена.

Семья

У Ван Чин-Вея было шесть детей. Старший сын учился в Германии, занимал пост в коллабоционистском правительстве отца, потом переехал в Калифорнию. Старшая дочь преподавала в школах Гонконга, потом перебралась в США штат Нью-Джерси. Средняя дочь пошла по медицинской линии в Индонезии. Младшая дочь занималась рукописями отца, умерла в Гонконге. Младший сын - архитектор-мостостроитель в Гонконге.

[490x700]

[490x700]

1883

Николай Андреевич Малько

русский советский дирижёр, с 1929 живший и работавший за рубежом. Родился в посёлке городского типа Браилов, Винницкий уезд, Подольская губерния, Российская империя, ныне Винницкой области, Украины. Малько учился на филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, затем в Санкт-Петербургской консерватории по классам композиции у Николая Римского-Корсакова, Анатолия Лядова, Александра Глазунова, дирижирования — у Николая Черепнина, совершенствовался в Мюнхене у Феликса Мотля. Дебютировал в 1909 году в качестве ассистента дирижёра балета в Мариинском театре, незадолго до революции получил место главного дирижёра. В начале советской эпохи Малько, положительно относившийся к новой власти, стал одной из ведущих фигур музыкального общества. В 1918—1925 преподавал в Московской консерватории, в 1925—1929 — в Ленинградской. Руководил различными оркестрами (в том числе Ленинградским филармоническим), осуществил ряд премьер, среди которых — Пятая симфония Мясковского (1920), Первая Шостаковича (1925). В 1929 покинул СССР, работая в качестве приглашённого дирижёра в Вене, Праге, Копенгагене, Лондоне и других городах. В 1940 поселился в Чикаго, где руководил различными коллективами «второго эшелона» и преподавал в колледже Миллс в Калифорнии. С 1957 руководил симфоническим оркестром Сиднея, в 1959 гастролировал с ним в СССР. Игру оркестра под управлением Малько отличали живость интерпретации и безупречная техническая точность. Дирижёр сделал ряд записей с Копенгагенским королевским и Лондонским филармоническим оркестрами, написал книгу об искусстве дирижирования «Дирижёр и его палочка» (The Conductor and his Baton), изданную в Копенгагене. Ученики: Лео Гинзбург, Александр Мелик-Пашаев, Евгений Микеладзе, Евгений Мравинский, Илья Мусин, Николай Рабинович, Глеб Таранов, Борис Хайкин, Исай Шерман , Марк Шнейдерман. Умер в городе Сидней, Австралия, 23 июня 1961 года. Сочинения: Воспоминания о Римском-Корсакове, "Советская музыка", 1958, № 8; Основы техники дирижирования, (перевод с английского), Москва — Ленинград, 1965.

1883

Прош Перчевич Прошьян (армянское имя – Պռոշ Պռոշյան)

российский политический деятель, левый эсер, нарком почт и телеграфа РСФСР в 1918. Родился в селе Аштарак, ныне Арагацотнская область Армении (по другим данным — в Ереване). Сын известного армянского писателя, учёного, просветителя и общественного деятеля Перча Прошяна. По окончании гимназии (1902) студент юридического факультета Новороссийского университета (Одесса): исключен (1905) за невзнос платы за обучение. С 1903 эсер, один из лидеров эсеровских организаций Одессы: писал и распространял листовки, осуждающие национальную и аграрную политику самодержавия, русско-японскую войну, выступал на митингах, пропагандист в рабочих кружках, ответственный за поддержание связей с организациями эсеров в других городах. В 1905 за участие в попытке освобождения политзаключённых из одесской тюрьмы приговорён к 6 годам каторги, которую отбывал в Акатуйских и Зерентуйских тюрьмах В 1910, выйдя на поселение, бежал, был пойман, осужден в каторжные работы на 3 года. Содержался в Бутырской тюрьме (Москва), Ярославском централе. В 1913 выслан в Восточную Сибирь, бежал за границу. В годы 1-й мировой войны занимал интернационалистскую позицию. Вернувшись из эмиграции в Россию после Февральской революции 1917 г., издавал в Гельсингфорсе газету "Социалист-революционер". Член ВЦИК второго созыва. На конференции эсеровских организаций Севера и Северо-Запада страны (21-24 мая, Петроград) избран в Северный областной комитет ПСР. На 3-м съезде ПСР (25 мая - 4 июня, Москва) один из лидеров левой оппозиции ЦК. На партийных форумах, в печати резко выступал против империалистической войны, оборончества, коалиции с буржуазией, требовал скорейшего созыва Учредительного Собрания М.А.Спиридонова писала: "Он первый начал открытую кампанию против Керенского и публиковал до того злые и нецензурные статьи на Савинкова, что хохотали вся Финляндия и Петроград и катался в судорогах гнева ЦК ПСР. Наступление 18 июня он первым назвал "ножом в спину революции" и в своей поддержке большевиков шёл до конца и без колебаний" (Спиридонова М., Прош Прошьян, "Каторга и ссылка", 1924. № 2,- страницы 221-222). Являясь членом Облисполкома (создан в апреле на 1-м обл. съезде рус. Советов депутатов армии, флота и рабочих в Финляндии), руководителем левоэсеровского к-та и фракции левых эсеров в Гельсингфорсском Совете, редактором-издателем газ. "Социалист-революционер", был инициатором согласованных действий с большевиками в дни Июньского и Июльского кризисов. Арестован по распоряжению Временного правительства, освобожден после провала выступления генерала Л.Г.Корнилова. Отказался давать показания специальной комиссии, созданной ЦК для расследования его дезорганизаторской деятельности". Решением ЦК исключен из ПСР. Активно участвовал в подготовке Октябрьской революции, однако считал нежелательным вооружённое свержение Временного правительства до съезда Советов. 16 октября на пленуме Облисполкома армии, флота и рабочих Финляндии заявил от имени левых эсеров: 'Если будет выступление, то мы должны постараться сделать его организованным, но это в состоянии сделать только съезд Советов' (ЦГА ВМФ, фонд Р-2094. опись 1, дело 16, лист 61). 2-м Всероссийским съездом Советов РСД (25-27 октября) избран во ВЦИК; член его Президиума, ответственный организатор отдела по национальному вопросу. 2 ноября избран в Комиссию ВЦИК, которая вела переговоры с социалистическими партиями о конструировании коалиционного правительства. Противник сохранения чисто большевистского Совнаркома, настаивал на создании 'министерства' из всех советских партий при доминанте в нем левых радикалов: большевиков, левых эсеров, объединённых социал-демократов-интернационалистов. Использовал трибуну ВЦИК для критических выступлений, направленных против свертывания большевиками свободы печати, арестов, обысков и увольнений, складывающихся "в целую систему репрессий'. Эти действия правящей партии, подчёркивал Прошьян, "служат разжиганию граждской войны' ("Знамя Труда', 1917, 5, 6 ноября). Один из бескомпромиссных сторонников организац. разрыва с ПСР. На учредительном. съезде ПЛСР (19-28 ноября) в речи констатировал: 'Мы потеряли бесконечно много, не отколовшись раньше' (там же, 21 ноября.); избран в ЦК ПЛСР. Участник переговоров левых эсеров с большевиками в середине ноября - 1-й половине декабря об объединении Советов РСД и Советов КД, о реформе ВЦИК, об условиях образования коалиционного правительства, распределении портфелей в нём. 22 декабря возглавил Народный комиссариат почт и телеграфов. Добился прекращения саботажа служащих; уделял много внимания использованию оборонной промышленности в интересах развития отрасли, нормализации работы связи, финансовым вопросам, повышению заработной платы низшим категориям служащих. На заседании СНК стремился к конструктивной работе с большевиками. 20 февраля 1918 избран во Временный Исполнительный Комитет СНК, которому в напряжённой обстановке начавшегося наступления австро-германских войск поручалось 'вести всю текущую работу между заседаниями СНК на началах ответственности перед ним'. В Комитет [или в Комиссию- Автор] кроме Прошьяна вошли В.И.Ленин, И.В.Сталин, Л.Д.Троцкий, В.А.Карелин (ЦГАОР, фонд 130, опись 2, дело 1, лист 137). Прошьян - автор нескольких декретов, имеющих отношение к Наркомату почт и телеграфов, участвовал в разработке декрета об организации РККА и Договора между Российской и Финляндской социалистическими республиками; в процессе подготовки договора выезжал в Финляндию, 16 января докладывал СНК о результатах своей миссии. 4 марта декретом СНК назначен политическим комиссаром в Высший Военный Совет - орган стратегического руководсва вооружёнными силами Советской Республики. Ленин, вспоминая совместную с Прошьяном работу, писал, что в группе наркомов левых эсеров он "выделялся сразу глубокой преданностью революции и социализму", что на заседаниях СНК нередко "становился решительно на сторону большевиков-коммунистов против своих коллег, левых социалистов-революционеров.-" (Ленин В.И., ПСС, том 37. страница 384). В отличие от многих членов ЦК ПЛСР. ещё в конце ноября 1917 Прошьян утверждал: "Мы более чем уверены, что Учредительное Собрания в большинстве будет кадетско-оборонческое... не будет выражать воли трудового народа... Мы не должны останавливаться вплоть до его разгона. Если мы этого не сделаем, то выпустим из рук власть Советов, а потому потеряем на долгое время всё завоёванное нами, и тем самым вынесем смертный приговор революции' ("Октябрьская рев-ция и армия", сборник документов, Москва, 1973, страница 185). Но Прошьян и в качестве члена Советского правительства оставался противником преследований печати, изгнания из Советов оппозиционных партий, набиравшего силу "красного террора'. 30 декабря 1917 на заседании СНК протестовал против документа, подготовленного Лениным и одобряющего жестокие действия В.А.Антонова-Овсеенко в борьбе с калединцами; 22 февраля 1918 настаивал, чтобы из воззвания "Социалистические Отечество в опасности!" были удалены разделы, содержащие требование расстрела на месте преступления неприятельских агентов, спекулянтов, шпионов (ЦГАОР, фонд 130, опись 1, дело 2, листы 62-63: опись 2, дело 1, лист 143). Прошьян не принял Брестского мира, как и остальные наркомы - левые эсеры в середине марта вышел из СНК На 2-м съезде ПЛСР (17-25 апреля 1918, Москва) в политическом докладе ЦК, в прениях добивался курса на срыв мира, развязывание партизанско-повстанческой борьбы с германским империализмом, был избран в ЦК, вошёл в его президиум, занял пост товарица председателя президиума ЦК - стал, по определению Спиридоновой, "внутренним строителем, основной пружиной, стержнем партии левых эсеров" (Спиридонова М., указатель сочинений, страница 177). Продолжая оставаться на руководящих советских должностях (кандидат в члены Президиума ВЦИК 4-го созыва, с мая - нарком внутренних дел Союза Коммун Северной области), приложил усилия для организации боевых отрядов ПЛСР, осуществления террористических актов против германского посла В.Мирбаха (убит 6 июля) и командующего оккупационной армией на Украине Г.Эйхгорна (убит 30 июля). На 3-м съезде ПЛСР (28 июня -1 июля 1918, Москва) избран в ЦК. За участие в подготовке покушения на Мирбаха, в вооруженных столкновениях на улицах Москвы 6-7 июля 1918, в захвате Центр. телеграфа - в действиях, которые квалифицировались Ревтрибуналом при ВЦИК как "контрреволюционный заговор ЦК Партии левых социалистов-революционеров против Советской власти и революции", 27 ноября 1918 заочно приговорён к заключению в тюрьму на 3 года. После левоэсеровского мятежа перешёл на нелегальное положение. Занимался переброской боевиков на Украину, выезжал в провинцию. На 4-м съезде ПЛСР (2-7 октября 1918, Москва) выступил с докладом "Левые эсеры и власть Советов на местах"; утверждал, что в провинции Советской власти нет, что она заменена властью лиц, назначаемых большевиками, подменена "аппаратом чиновников, который более многочислен, чем аппарат царизма'; призывал к действию, выступлениям, подчёркивал: "Когда мы говорим: "срыв Бреста"- это не только теория, это - право, которое мы берём на себя" (ЦПА ИМЛ, фонд 564, onись 1, дело 4, листы 107-112): избран в ЦК ПЛСР. Вскоре после съезда заболел тифом; под чужой фамилией (во избежание ареста) был помещен в больницу: из-за тяжёлого течения болезни был расконспирирован левыми эсерами, но все попытки спасти жизнь Прошьяну не увенчались успехом, 16 декабря 1918 он скончался. Литература: Разгон А.И. Народный комиссар почт и телеграфов П.П.Прошьян// Первое Советское правительство. Октябрь 1917 — июль 1918. — Москва: Политиздат, 1991.

[555x700]

[555x700]

1884

Аршак Абгарович Адамян (армянское имя — Արշակ Աբգարի Ադամյան)

армянский музыковед, композитор, заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1945). Родился в Баку. Брат О.Адамяна. В 1904-1906 - учился игре на фортепиано и композиции в консерватории Штерна в Берлине. В 1910 окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1921-1924 – председатель Дома армянского искусства в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). В 1924-1926 – директор консерватории в Ереване. В 1926-1936 - консультант Закавказского ЦИКа по вопросам искусства. В 1936-1943 - ученый секретарь Института театра и музыки, декан теоретико-композиторского факультета консерватории в Ленинграде. В 1944-1949 - старший научный сотрудник сектора философии Академии Наук Армянской ССР. В 1950-1956 - преподаватель эстетики в Художественно-театральном институте и в консерватории в Ереване. Умер в Ереване 17 февраля 1956 года. Сочинения: Вопросы эстетики и теории искусства; Эстетические воззрения средневековой Армении. Ереван,1955; Статьи об искусстве. Москва, 1961; Статьи по эстетике. Ереван, 1967; Эстетика Рамо (1683-1764) статья в книге «Вопросы теории и эстетики музыки». Выпуск 2. Ленинград, 1963; либретто армянских опер. Библиография: Большая русская биографическая энциклопедия. (3 CD); Саркисян С.Т. Энциклопедия Арцах-Карабаха. Санкт-Петербург, 2005. - 312 страницы: иллюстрации. ISBN 5-9676-0034-5; Armenian Encyclopedia Editorial Board. Yerevan. 1990; Armenian Philharmonic Orchestra; Музыкальная энциклопедия. Архивы: МЛИ Армянской ССР. фонд 1, 326 единицы хранения, 1909-1964.

[469x700]

[469x700]

1886

Яков Осипович Малютин (настоящая фамилия - Итин)

российский актер, народный артист РСФСР (1947). В 1907 г. учился в оперном классе Санкт-Петербургской консерватории. С 1911 г. сотрудник Александрийского театра. С 1915 г., по окончании Санкт-Петербургского театрального училища (по классу Ю.М.Юрьева), актер этого театра. Хорошие внешние данные, музыкальность, пластичность способствовали успеху Малютина в романтических ролях. В то же время актеру была свойственна сатирическая острота, а с годами и психологическая глубина постижения образа. Скончался 2 ноября 1964 года.

[700x511]

[700x511]

Похоронен на Большеохтинском кладбище. Значительное место в его творчестве занимали театральные роли: Скалозуб - 1916 («Горе от ума» А.С.Грибоедова), Несчастливцев - 1918 («Лес» А.Н.Островского), Фауст - 1920 («Фауст и город» А.В.Луначарского), Магара - 1926 («Виринея» Л.Н.Сейфуллиной и В.П.Правдухина), Бергман - 1926 («Конец Криворыльска» Б.С.Ромашова), Вершинин - 1927 ("Бронепоезд 14-69", Вс.Иванов), Скрыла - 1930 ("Ярость" Яновского), Бородин - 1931 ( "Страх" ), Ленчицкий - сын 1934 ("Бойцы" Ромашова), Васин - 1942 ("Русские люди"), профессор Серебряков - 1946 («Дядя Ваня» А.П.Чехова), Генерал - 1956 («Игрок» по Ф.М.Достоевскому), Де Сильва ("Уриель Акоста" Гуцкова), Пётр I (А.Н.Толстого), Рогожин ("Идиот" по Достоевскому), Терентьев ("Мещане"), Дудкин ("Без вины виновные"), Дикой ("Гроза"), Крутицкий ("На всякого мудреца довольно простоты"), Галушка ("В степях Украины" Корнейчука), академик Моргунов ("Всё останется людям" Алёшина). Ведущий артист театра. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (11 марта 1939), (21 июля 1957). Автор книги: "Актеры моего поколения". Прижизненное издание. Ленинград - Москва, 1959 год. Издательство "Искусство". В книгу вошли воспоминания о Ю.М.Юрьеве, К.А.Варламове, В.Н.Давыдове, В.А.Мичуриной-Самойловой, Кондрате Яковлеве, И.М.Уралове, Р.Б.Аполлонском, Н.Н.Ходотове, И.В.Лерском, Н.П.Шаповаленко, А.А.Чижевской и др. Роли в кино: 1923 — «Дворец и крепость» - Александр III; 1925 — «Степан Халтурин» - Александр III; 1932 — «Первый взвод» - полковник; 1935 — «Лунный камень» - Великий князь; 1936 — «Пугачёв» - Волоцкой; 1938 — «Профессор Мамлок» - полковник; 1946 — «Давид Гурамишвили» - герцог Иоганн Бирон; 1947 — «Пирогов» - смотритель в госпитале; 1949 — «Константин Заслонов» - Кубэ; 1952 — «Живой труп» - Сергей Дмитриевич Абрезков, князь; 1955 — «Овод» - полковник; 1957 — «Балтийская слава» - адмирал; 1963 — «Всё остаётся людям» - Моргунов, академик.

[441x700]

[441x700]

1886

Александр Пеев (болгарское имя — Александър Пеев; агентурный псевдоним — «Боевой»)

болгарский революционный и общественный деятель. Во время Второй мировой войны — участник движения Сопротивления в Болгарии, советский разведчик. Доктор права, археолог-любитель, первый исследователь Ситовской надписи. Александр Пеев родился в семье мэра города Пловдива. Учился в мужской гимназии вместе с будущим премьер-министром Болгарии Богданом Филовым. В 1906 - 1909 гг. учился в Военном училище в Софии, где познакомился с Никифором Никифоровым — будущим генералом и своим сподвижником по разведывательной группе. Участвовал, как офицер, в Балканских войнах, а также в Первой мировой войне. В 1915 году получил степень доктора права в университете Брюсселя. В 1910 году вступил в Болгарскую рабочую социал-демократическую партию (тесных социалистов). С 1915 до 1921 гг., с перерывом на участие в Первой мировой войне — секретарь городского комитета БРСДП (т.с) ( с 1919 г. — БКП (т.с.)) в Карлово. В период 1922 - 1925 гг. издавал газету «Правда». Депутат Обыкновенного Народного собрания Болгарии XVIII созыва (2 октября 1919 г. – 20 февраля 1920 г.). В межвоенный период отошел от открытой политической деятельности, работал адвокатом в Карлово, позже в Пловдиве и Софии, писал статьи на юридические темы. В Пловдиве в 1920 - 1930-е гг. возглавлял Городское археологическое общество. В 1928 г. снарядил научную экспедицию в пещеру у болгарского селения Ситово, где обнаружил Ситовскую надпись, которую исследовал и пытался расшифровать до начала 1940 гг. Незадолго до начала Второй мировой войны Александр Пеев посетил СССР, где вступил в контакт с советской разведкой и получил псевдоним «Боевой». По возвращении в Болгарии организовал и возглавил разведывательную группу, заместителем Пеева в которой стал генерал Никифор Никифоров (агентурный псевдоним «Журин»). Разведывательная группа Пеева привлекала к сотрудничеству не только военных, но и высокопоставленных дипломатических и государственных чиновников, от которых советская разведка получала важную информацию. Среди лиц, предоставлявших информацию, кроме Никифорова, был дипломат Янко Пеев — двоюродный брат А.Пеева, посол Болгарии в Египте, а позже в Японии, также чиновник болгарского посольства в Румынии Тодор Константинов, находившийся в Стамбуле театральный деятель Боян Дановский, финансист Александр Георгиев — крупный банковский чиновник, который был направлен министерством финансов Болгарии на стажировку в Германии — и другие. За время разведывательной деятельности Александр Пеев передал свыше 400 радиограмм, однако 15 апреля 1943 года во время сеанса связи был запеленгован и арестован радист группы Эмил Попов, а 17 апреля 1943 года был арестован и сам Пеев. Александр Пеев был расстрелян 22 ноября 1943 года вместе с товарищами по разведгруппе — Эмилом Поповым и Иваном Владковым, писарем штаба Софийского округа. Посмертно награждён в 1966 году болгарским орденом «Георгий Димитров» и советским орденом Ленина. Источники: Алексеев М.А., Колпакиди А.И., Кочик В.Я. Энциклопедия военной разведки. 1918-1945 гг. Москва, 2012, страницы 590-591; Владимир Понизовский. «И стон один, и клич: Россия!..». Документальная повесть; Журнал «Вокруг света», 1967 г., №№ 3-4. Часть 1, часть 2; Георги Стоянов-Бигор. «Тук, Боевой! 400 телеграми за победата на човещината и демокрацията»; Независимый еженедельник „Нова Зора“ (Болгария), №№. 21-23, 2008 г.. Часть 1, часть 2, часть 3.

[461x700]

[461x700]

1887

Аполлон Федорович Горев

русский актер. Сын знаменитого премьера Малого театра Ф.П.Горева, партнера М.Н.Ермоловой. Воспитанник Петербургской немецкой гимназии. Выступал на сцене как любитель. Станиславский пригласил 19-летнего Горева в МХТ, намечая для него “Дон Карлоса” Шиллера и приняв на себя ответственность за его артистическое воспитание; благодаря за то, отец юноши писал: “Я ни словом, ни делом не вмешиваюсь в судьбу Аполлона”. В составе труппы с 11 января 1907 г. Первый исполнитель ролей: простолюдин (“Драма жизни”), царевич Федор (“Борис Годунов”), Сахар (“Синяя птица”), Наум (“Анатэма”). В “Бранде” получил роль Эйнара, в “Miserere” — Эли. В удушливом и неулыбчивом “Ревизоре” (1908) Горев играл Хлестакова: юный легкий щеголь, элегантное и чем-то трогательное существо, созданное всем на радость и покорно выполняющее свою миссию — радовать — среди провинциальных уродов. Молодой актер обладал не только красотой, прекрасным голосом, сценической привлекательностью, но и чудесным характером, даром веселого товарищества; его жестокая чахотка, всей опасности которой он не сознавал, и смерть в 24 года были общим горем театра. Умер в Лозанне (Швейцария) 10 февраля 1912 года.

[530x700]

[530x700]

1887

Оуэн О’Мэлли (Owen St. Clair O'Malley)

дипломат Великобритании. Родился в Истборне. На службе в Форин-офис с 1911 года. В 1939—1941 годах посол Великобритании в Венгрии. В 1943—1945 году посол Великобритании при польском правительстве в изгнании. «Убийства в 1940 г. в Катыни польских офицеров... Анализ соответствующих данных был предпринят сэром Оуэном О'Малли, британским послом при польском правительстве в эмиграции... Его сообщение оставляло мало сомнений в виновности советской стороны». В 1945—1947 году посол Великобритании в Португалии. Рыцарь-командор ордена Святого Михаила и Святого Георгия (1943). Умер в Оксфорде 16 апреля 1974 года. 25 октября 1913 в Лондоне сочёлся браком с Мэри Sanders.

[492x700]

[492x700]

1887

Гуго Эберлейн (немецкое имя — Hugo Eberlein; псевдоним М.Альберт)

немецкий политический деятель, коммунист, деятель Коминтерна. Родился в Заальфельде. По профессии — печатник-литограф. Был активным работником юношеской секции профсоюза литографов Берлина. В 1906 году вступил в СДПГ. Мобилизованный в начале Первой мировой войны, он вскоре дезертировал из армии и стал активным нелегальным работником группы «Интернационал» и затем «Союза Спартака». В 1918 один из основателей Коммунистической партии Германии, член её ЦК. В марте 1919 года был делегатом компартии Германии на учредительном съезде Коминтерна. В 1921—1933 годах — депутат прусского ландтага. Делегат IV и VII конгрессов Коминтерна. В 1922 году — член Исполкома Коминтерна и секретарь Исполкома Коминтерна. В 1928 после дела Витторфа исключён из ЦК КПГ и ИККИ как «примиренец» (сторонник единого фронта с социал-демократами). В 1935 году — член Интернациональной контрольной комиссии. В 1933 после прихода к власти нацистов бежал во Францию. Жил в Страсбурге, в Швейцарии. В 1937 году приехал в СССР.

[523x700]

[523x700]

26 июля 1937 года арестован. 5 мая 1939 года приговорён к 15 годам ИТЛ. 30 июля 1941 года повторно судим, приговорён ВКВС СССР к расстрелу. Расстрелян 16 октября 1941 года, место захоронения — полигон «Коммунарка». Реабилитирован в октябре 1956 года. Сын Гуго Эберлейна Вернер провёл несколько лет в советских лагерях, проживал в ГДР, был переводчиком Н.С.Хрущёва на его встречах с лидерами ГДР. Именем Гуго Эберлейна в ГДР был назван 2-й гвардейский полк. По свидетельству Айно Куусинен, помощницы Зорге, незадолго до этого отозванной из Японии, она видела, как в 1938 году на причале в Архангельске был застрелен Гуго Эберлейн: «В ожидании приказа о погрузке долго стояли на причале. Мы, двадцать девять женщин, находились в конце длинной колонны, впереди стояли сотни заключенных-мужчин. Вдруг кто-то окликнул меня по имени. Я даже вздрогнула, узнав Гуго Эберлейна, своего старого друга со времен Коминтерна. Он подошел. Передвигался он с огромным трудом: был очень болен. Я спросила, откуда он — из Берлина? Он сказал — из Парижа. По приказу Коминтерна ЦК германской компартии был в 1934 году переведен в Париж. Эберлейна вызвали в Москву телеграммой, он был арестован на вокзале, сразу по прибытии. Он успел мне сказать: — Ни в коем случае не нервничайте и прежде всего — никогда не плачьте. Когда мы отсюда вырвемся, скажем им все. Потом охранник отвел его в строение неподалеку. От двери Эберлейн ещё раз успел махнуть мне рукой. Из его друзей я была последней, кто его видел. Больных, чтобы не возиться с ними в дороге, за тем зданием расстреливали. Когда мы поднялись на судно, я спросила у начальника перевозки, что сделали с немцем. Он цинично ответил: — Я не могу брать на свою ответственность перевозку такого больного человека. Его тело так распухло, что он наверняка бы умер в дороге. Так ему лучше: хоть не надо в дороге мучиться. В начале деятельности Коминтерна Гуго Эберлейн представлял в нём германскую компартию. Он был другом и доверенным человеком Ленина, женат был на воспитаннице Ленина. Эберлейн был искренний, открытый человек, большой идеалист. Не знаю, что стало с его женой».

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1881

Александр Федорович Керенский

российский политический деятель, глава Временного правительства. Родился в Симбирске, в дворянской семье. Отец Ф.Керенский – директор мужской гимназии и школы для девочек. В 1899–1900 учился на историко-филологическом, в 1900–1904 на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета; увлекся идеологией эсеров. С 1904 член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов, присяжный поверенный. В 1905 принимал участие в работе Комитета по оказанию помощи жертвам Кровавого воскресенья; публиковался в эсеровской прессе. В декабре 1905 – апреле 1906 находился в заключении по подозрению в принадлежности к террористической организации эсеров. В октябре 1906 на суде в Ревеле добился оправдания эстонских крестьян, разграбивших имение своего помещика; приобрел известность. Выступал защитником на многих политических процессах. В 1912 избран депутатом 4-й Государственной Думы от Самарской губернии по списку трудовиков; в Думе возглавил их фракцию (9 человек). В том же году назначен председателем думской комиссии по расследованию обстоятельств Ленского расстрела. В 1913 приговорен к восьмимесячному тюремного заключению за организацию коллективного протеста столичных адвокатов против сфальсифицированного охранкой дела М.Бейлиса. Стал одним из руководителей российского масонства; в 1915–1916 был секретарем Верховного Совета масонов России. В начале Первой мировой войны призывал к национальному сплочению вокруг правительства, однако по мере ухудшения внутреннего и внешнего положения Империи пришел к убеждению о неспособности самодержавия защитить страну. Сыграл важную роль в Февральской революции. 12 марта 1917 призвал не подчиняться царскому указу о приостановке работы Думы. В тот же день избран членом Временного Комитета Государственной Думы и ее Военной комиссии, а также заместителем председателя исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов. 15 марта стал министром юстиции Временного правительства; добился поддержки правительства Петроградским Советом. После отречения Николая II решительно выступил против занятия престола великим князем Михаилом. Был инициатором создания комиссии по расследованию деятельности царского режима (Чрезвычайная следственная комиссия). В марте-апреле несколько раз приезжал на фронт; стремился наладить сотрудничество офицерского корпуса с солдатскими комитетами. Ратовал за республиканскую форму правления, передачу земли крестьянам, введение восьмичасового рабочего дня. В дни Апрельского кризиса Временного правительства, угрожая отставкой, выступил за смещение с поста министра иностранных дел П.Н.Милюкова, заявившего о готовности России воевать до победного конца; вместе с Г.Е.Львовым и М.И.Терещенко добился создания 18 мая коалиционного правительства с умеренно-социалистическими партиями, в котором занял пост военного и морского министра. Проводил политику демократизации армии. 24 мая издал приказ о правах военнослужащих (участие в любых политических, религиозных и иных ассоциациях, свобода слова и совести, войсковое самоуправление). Активно занимался подготовкой летнего наступления русских войск; сумел обеспечить широкую общественную поддержку своим военным усилиям. Провал наступления и обострение разногласий среди министров по вопросу об автономии Украины привели в начале июля к политическому кризису: 15 июля из правительства вышли кадеты, 16–17 июля в Санкт-Петербурге прошли вооруженные антиправительственные демонстрации, инспирированные большевиками. 20 июля министр-председатель Г.Е.Львов подал в отставку, и его место занял Керенский, сохранив пост военного и морского министра. В ситуации отступления русских войск и массового дезертирства попытался восстановить дисциплину в армии и предотвратить развал фронта; 25 июля 1917 по предложению командующего Юго-Западным фронтом Л.Г.Корнилова издал приказ о введении на фронте смертной казни и военно-полевых судов. 31 июля назначил Корнилова верховным главнокомандующим, а эсера Б.В.Савинкова, также сторонника жестких мер, – управляющим военным и морским министерством. 6 августа 1917 после длительного торга с кадетами сформировал 2-е коалиционное правительство (4 кадета, 4 эсера, 2 народных социалиста, 2 меньшевика, 1 радикал-демократ, 2 беспартийных). Главные проблемы, с которыми столкнулось правительство, – угроза вооруженного восстания большевиков в столице и давление генералитета во главе с Корниловым, требовавшего укрепления тыла (введение в тылу смертной казни, милитаризация транспорта и оборонной промышленности). В течение августа вел переговоры с Корниловым о путях реализации его программы и об объявлении Петрограда на военном положении для предотвращения большевистского мятежа. Опасаясь конфликта с левыми партиями, не решался принять корниловские предложения; чтобы укрепить свое положение, созвал в Москве 25–28 августа Государственное совещание представителей различных политических и общественных сил, которое лишь обострило конфронтацию правого и левого лагерей. Ввиду того, что Ставка стала центром притяжения антиправительственных сил, 8 сентября прервал переговоры с Корниловым, объявил его изменником и получил от кабинета министров чрезвычайные полномочия. После подавления мятежа Ставки и ареста Корнилова назначен вместо него верховным главнокомандующим. Пытаясь найти опору у партий демократического центра (кадетов и умеренных социалистов), добился от правительства 14 сентября временной передачи всей полноты власти Директории из пяти человек (А.Ф.Керенский, А.М.Никитин, М.И.Терещенко, А.И.Верховский, Д.Н.Вердеревский) и провозглашения России республикой. 8 октября сформировал 3-е коалиционное правительство (4 кадета, 1 эсер, 4 меньшевика, 2 прогрессиста, 1 радикал-демократ, 5 беспартийных), оставив за собой пост верховного главнокомандующего. За период своего правления Керенскому удалось провести ряд важных реформ. Были ликвидированы все религиозные, этнические и сословные привилегии и ограничения, установлена независимость судей, предоставлены политические и гражданские права женщинам, введен восьмичасовой рабочий день, созданы арбитражные суды для решения производственных споров; восстановлена самостоятельность православной Церкви; признана независимость Польши, предоставлена автономия Финляндии и Украины; разработан законопроект о выборах в Учредительное собрание и в органы местного самоуправления на основе принципов всеобщего равного избирательного права и пропорционального представительства. В то же время не был решен фундаментальный вопрос, стоявший перед российским обществом, – вопрос о земле; положение на фронте продолжало ухудшаться; усиливалась дезорганизация хозяйственной жизни; росли трудности со снабжением. Социальная база правительства неуклонно сужалась; оно все больше и больше теряло авторитет в армии и в обществе, даже среди либеральной интеллигенции и центристских партий.

[700x350]

[700x350]Свергнут в результате Октябрьской революции. Вечером 7 ноября 1917 выехал из Петрограда в расположение 3-го конного корпуса генерала П.Н.Краснова, чтобы организовать поход на занятую большевиками столицу и восстановить власть Временного правительства. Однако спустя несколько дней немногочисленные казачьи отряды были остановлены. Керенский бежал на Дон, но атаман Каледин отказался от сотрудничества с ним. В конце 1917 – первой половине 1918 скрывался под Новгородом, в Петрограде, в Финляндии, в Москве. Вступил в контакт с подпольным антисоветским Союзом возрождения России. В июне 1918 Керенский под видом сербского офицера в сопровождении Сиднея Рейли через север России выехал за пределы бывшей Российской империи. Прибыв в Лондон, он встретился с британским премьер-министром Ллойд Джорджем и выступил на конференции лейбористской партии. После этого он отправился в Париж, где пробыл несколько недель. Керенский пытался добиться поддержки со стороны Антанты для Уфимской директории, в которой преобладали эсеры. После переворота в Омске в ноябре 1918, в ходе которого директория была свергнута и установлена диктатура Колчака, Керенский агитировал в Лондоне и Париже против омского правительства. Жил во Франции, участвуя в постоянных расколах, ссорах и интригах русских изгнанников. Керенский в Париже пытался продолжить активную политическую деятельность. В 1922—1932 годах он редактировал газету «Дни», выступал с резкими антисоветскими лекциями, призывал Западную Европу к крестовому походу против Советской России. В 1939 году женился на бывшей австралийской журналистке Лидии Триттон. Активно выступал в эмигрантской прессе; написал мемуары и ряд исторических исследований. Автор книг «Прелюдия большевизма» (1919), Издалека (1922), «Катастрофа» (1927), «Гибель свободы» (1934). После поражения Франции в 1940 перебрался в США, где продолжил публицистическую и историко-литературную деятельность; опубликовал труд «Россия на историческом повороте» (1965). Когда в 1945 неизлечимо заболела жена, он поехал к ней в Брисбен в Австралию, и жил с её семьёй до её смерти в феврале 1946, после чего вернулся в США и осел в Нью-Йорке, хотя также много времени проводил в Стэнфордском университете в Калифорнии. Там он внёс значительный вклад в архив по русской истории и учил студентов. Автор мемуаров, исторических исследований и документальных публикаций по истории российской революции. В 1968 году Керенский попытался получить разрешение на приезд в СССР. Благоприятное разрешение этого вопроса зависело от выполнения им ряда политических условий, и об этом прямо указывалось в проекте документа, представленном работниками аппарата ЦК 13 августа 1968 года. В документе говорилось: «… получить его (Керенского) заявление: о признании закономерности социалистической революции; правильности политики правительства СССР; признании успехов советского народа, достигнутых за 50 лет существования Советского государства». По воспоминаниям священника Русской православной патриархальной церкви в Лондоне А.П.Беликова, через которого и начались эти переговоры, «Керенский признал, что те события, которые произошли в октябре 1917 года, являются логическим завершением общественного развития России. Он нисколько не сожалеет, что произошло именно так, как было и к чему это привело спустя 50 лет». По неизвестным причинам вопрос приезда Керенского в Москву был неожиданно снят с обсуждения. В декабре 1968 года Центр гуманитарных исследований Техасского университета в города Остин (США) приобрёл архив Керенского с согласия владельца у его сына Олега и личного секретаря Е.И.Ивановой, по их сообщению, «для получения средств на лечение и уход за больным А.Ф.Керенским». Архив был оценён в 100 тысяч долларов с выплатой по 20 тысяч долларов в год в течение пяти лет. Керенский тяжело заболел. Решив никому не быть в тягость, он отказался от приёма пищи. Врачи нью-йоркской клиники вводили питательный раствор через капельницу, Керенский вырывал иглу из вены. Такая борьба продолжалась два с половиной месяца. В определенном смысле смерть Керенского можно считать самоубийством. Умер в своём доме в Нью-Йорке от рака 11 июня 1970 года. Местные русская и сербская православные церкви отказались отпевать его, сочтя виновником падения России.

[443x700]

[443x700] Тело было переправлено в Лондон, где проживал его сын, и похоронено на кладбище Putney Vale Cemetery, не принадлежащем какой-либо конфессии.

Члены семьи А.Ф.Керенского

Отец Фёдор Михайлович Керенский (1838—1910), выпускник историко-филологического факультета Казанского университета, учитель словесности, главный инспектор народных училищ Туркестанского края с лета 1889 года;

Мать Надежда Александровна (урождённая Адлер) (1854—1905), внучка богатого московского купца немецкого происхождения;

Младший брат Фёдор Фёдорович Керенский (1883—1919), прокурор Ташкента с 1913 года, военный комиссар Туркестана (1917—1919). Убит красногвардейцами. Похоронен рядом с матерью в Ташкенте. Его вдова — Нина Алексеевна эмигрировала через Крым в 1920 году;

Старшая сестра Надежда Фёдоровна, в замужестве Сваричевская (1875—1911), жена главного архитектора Ташкента;

Средняя сестра Елена Фёдоровна Керенская (1877—1938), уроженка Казани, беспартийная, врач-хирург Шувалово-Озерковской амбулатории, проживала в Ленинграде, ул. Желябова, д. 5, кв. 64. Арестовывалась в 1922 году. Вторично арестована 5 марта 1935 года. Особым совещанием при НКВД СССР 9 марта 1935 года осуждена как «социально опасный элемент» на 5 лет ссылки. Отбывала срок в Оренбурге, врач-хирург Горздравотдела. Особым совещанием при НКВД СССР 16 мая 1935 года разрешено проживание в районе строительства Рыбинск-Углич. Арестована 5 июня 1937 года. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в Оренбурге 2 февраля 1938 года приговорена к расстрелу. Расстреляна в тот же день в Оренбурге;

Младшая сестра Анна Фёдоровна, в замужестве Олферьева (1879—1946), жена адъютанта Командующего войсками Туркестанского военного округа, затем чиновника Министерства Иностранных Дел;

Первая жена (с 1904 года) — Ольга Львовна Керенская (в девичестве — Барановская, 1884—1975), дочь русского генерала. Владимир Львович Барановский (1882—1931, брат Ольги Львовны) — генерал-майор, работал на военных кафедрах московских вузов. Репрессирован. Умер в лагере;

Сыновья: Олег Александрович Керенский (1905—1984), инженер-мостостроитель. Под его руководством было спроектировано множество мостов в Великобритании и других странах мира, с его участием — знаменитый мост Харбор-Бридж в Сиднее и подвесной мост через пролив Босфор в Стамбуле. За выдающиеся заслуги О. А. Керенский был удостоен титула Командора Британской империи. С середины 1980-х годов каждые два года на базе Британского Института Структурной Инженерии проводятся международные научные конференции — «Керенские чтения»; Глеб Александрович Керенский (1907—1990) также трудился в качестве инженера-строителя, однако таких грандиозных успехов, как старший брат, не достиг;

Внук Олег Олегович Керенский (1930—1993) — писатель, публицист, балетный и театральный критик, автор книг «Мир балета» (1970), «Анна Павлова» (1973), «Новая британская драма» (1977). Был близким другом Рудольфа Нуриева. В 1981 году снялся в роли деда в американском фильме «Красные»;

Вторая жена (с 1939 года) — Лидия (Тереза-Нелль) Триттон (1899—1946). Работала Парижским корреспондентом ряда австралийских изданий. Помогала А.Ф.Керенскому издавать во Франции публицистический журнал «Новая Россия». Умерла от тяжёлого онкологического заболевания. Похоронена в Австралии;

Внешность и характер

Александр Керенский запомнился современникам как крайне упрямый, волевой человек, имеющий чувство справедливости. Он умел чётко формулировать свои мысли, его называли одним из величайших ораторов. Хотя Керенский имел прекрасное образование, ему не хватало светских манер. Керенский не отличался крепким здоровьем, в 1916 году у него была удалена почка, что для того времени было чрезвычайно опасной операцией. Однако это не помешало ему дожить до 89 лет, переживя практически всех своих политических противников.

Религиозные взгляды и отношение к церкви

Керенский был социалистом, но, видимо, лояльно относился к православной церкви. А.Карташёв, который при Временном правительстве занимался религиозной политикой, в ноябре 1915 года привёл Керенского на заседание Петроградского религиозно-философского общества, где Керенский выступил с речью о необходимости реформирования церкви, так как «равенство, свобода и братство… проповедуют не только христианские мыслители, но мыслители социалистические».

Факты