4 мая родились...

04-05-2025 07:24

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1863

Алимардан-бек Алекпер оглы Топчибашев (азербайджанское имя — Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu Topçubaşov)

азербайджанский общественный и государственный деятель, юрист и журналист, депутат Первой Государственной думы России (1906), Председатель парламента Азербайджанской Демократической Республики (1918—1920). Алимардан-бек Топчибашев родился в Тифлисе. В 1884 году окончил I городскую гимназию в Тифлисе поступил в Санкт-Петербургский Императорский университет на историко-филологический факультет по Кавказской стипендии, но уже после первого семестра отказался от стипендии и перешёл на юридический факультет. В 1888 окончил университет, получив степень кандидата права. Работал помощником мирового судьи и секретарем окружного суда, преподавал в Тифлисском землемерном училище. Переехал в Баку, где работал присяжным поверенным.

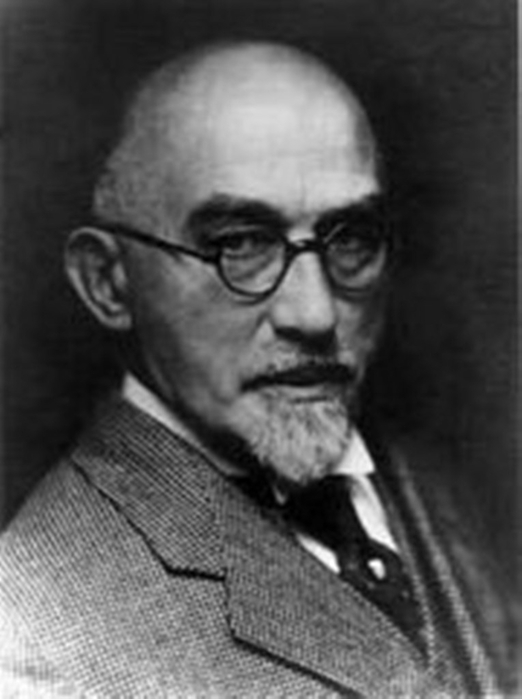

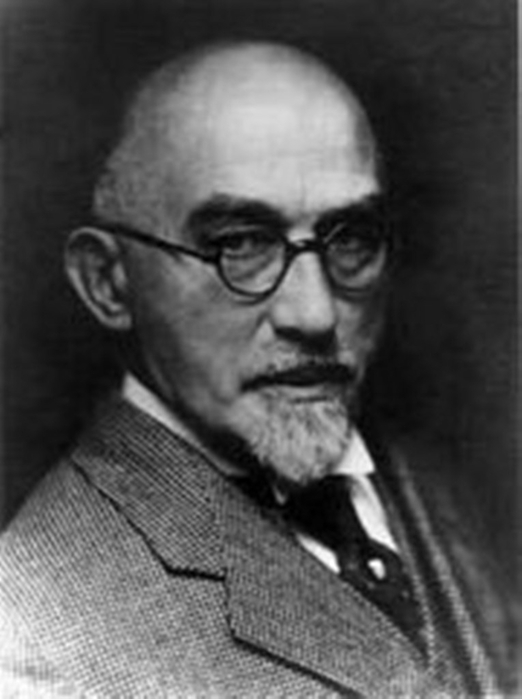

Исмаил Гаспринский, Гасан-бек Зардаби и Алимардан-бек Топчибашев. Баку, 1907 год

Топчибашев был редактором ежедневной газеты Бакинский Торгово-Промышленный Листок, издававшейся в Баку с 1888 года. 24 июня 1898 году он стал редактором издававшейся в Баку газеты «Каспий». В разные годы был также редактором газет «Баку» и «Хаят» («Жизнь»). Был избран гласным Бакинской городской Думы, входил в состав городской училищной комиссии, попечительских советов Мариинской женской гимназии, Бакинского коммерческого училища и Бакинской мусульманской женской школы. Во время Революции 1905—1907 годов участвовал в работе 1-го Всероссийского мусульманского съезда (август 1905, Нижний Новгород); на 2-м (январь 1906, Петербург) и 3-м (16 августа 1906, Ниж. Новгород) съездах избирался председателем ЦК партии Иттифак аль-Муслимин. На 3-м Всероссийском мусульманском съезде заседания не были публичными и велись на татарском языке. Была утверждена программа мусульманского политического союза, близкая программе кадетской партии и отличающаяся от неё по вопросу школьного образования. Был избран депутатом первой Государственной Думы от Бакинской губернии; примыкал к левому крылу фракции партии «Народная свобода». После роспуска первого созыва Думы подписал Выборгское воззвание и осужден по статье 129, часть 1, пункты 51 и 3 Уголовного Уложения, лишившись права снова избираться в Думу. В феврале 1906 года участник примирительного армяно-мусульманского съезда, член особого совещания при Кавказском наместнике по армяно-мусульманским делам. После Февральской революции 1917 года выступал за сохранение единого Российского государства и созыв Учредительного Собрания, ни в какие партии не вступал. С марта возглавлял Азербайджанский Национальный Комитет. Участвовал в работе Кавказского мусульманского съезда (апрель 1917, Баку) и первого Всероссийского мусульманского съезда (май 1917, Москва), на которых выступал за федеративное устройство России. Был избран во Всероссийское учредительное собрание, разогнанное большевиками после первого заседания.

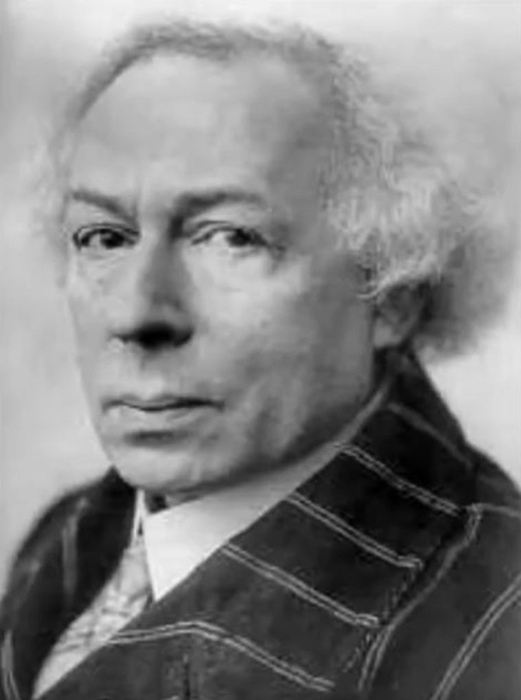

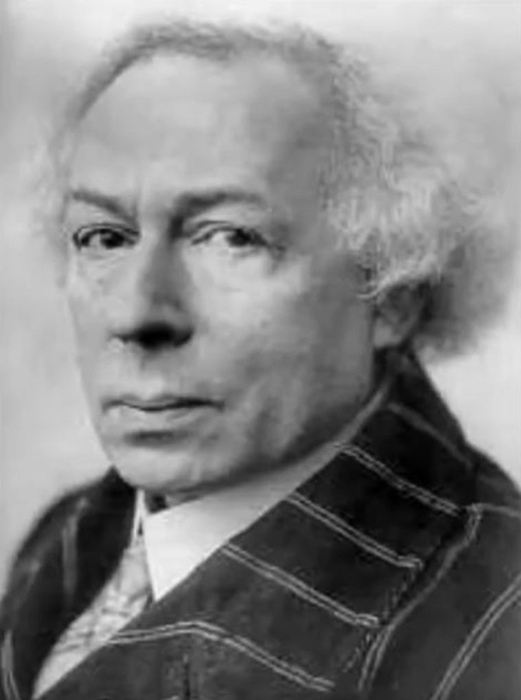

Алимардан-бек Топчибашев (третий слева) в составе делегации Азербайджанской Республики во время Парижской мирной конференции

После провозглашения Азербайджанской Демократической Республики (АДР) 28 мая 1918 года — её чрезвычайный представитель в Грузии, Армении и Османской империи. Находясь в Стамбуле, был назначен министром иностранных дел АДР (6 октября — 7 декабря 1918). 7 декабря 1918 был заочно избран председателем азербайджанского парламента. Возглавлял делегацию АДР на Парижской мирной конференции. После установления в Азербайджане советской власти (28 апреля 1920 года) — в эмиграции. Участник Генуэзской конференции и Лозаннской конференции, на которых ставил вопрос о незаконной оккупации Азербайджана Красной Армией. Скончался в Париже 8 ноября 1934 года. Похоронен в Сен-Клу, западном пригороде Парижа.

Отношение к религии

По вероисповеданию А.Топчибашев был мусульманином. Его родители были шиитами. А.Топчибашев часто выступал из общемусульманских интересов, на ставя на передний план то или иное мусульманское течение. В своём письме к Салимгирею Джантюрину от 1908 года, посвящённом вопросу создания общемусульманского духовного учреждения, он акцентировал внимание на отстаивании исламскими течениями своей индивидуальности, что препятствовало этой идее. В связи с этим А.Топчибашев писал: «Если бы я имел власть, повесил бы всех суннитов, шиитов, азамитов и др., и оставил бы одних мусульман», поддержав также заявление закавказского шейх-уль-ислама шиита Абдуссалама Ахундзаде о непризнании им этих течений, поскольку тот считает себя мусульманином. При этом, соглашаясь с точкой зрения, что различие между суннитами и шиитами чисто политическое, он считал его раздутым «только пылкой фантазией персов, введших в ислам много из религии Зороастра» (персы традиционно шииты). Позднее А.Топчибашев прямо указал на свою принадлежность к суннитскому течению исламу. Так, на встрече с великим визирем Османской империи Талаат-пашой в октябре 1918 года, последний сообщил ему, что при вопросе посла Иоффе «Что у вас общего с кавказскими мусульманами? Ведь они шииты, а вы турки-сунниты» он заявил о своей принадлежность к шиитами (Талаат-паша являлся последователем суфийского ордена Бекташи, близкого к шиизму). Тогда А.Топчибашев добавил: «Если бы я был с Вами в Берлине, я бы сказал господину Иоффе, что я — кавказский мусульманин, но я — суннит (хотя и рождён от родителей-шиитов)».

Память

На фасаде здания, где проживал в Париже Алимардан-бек Топчибашев, установлена мемориальная доска.

В 2013 в Азербайджане выпущена почтовая марка с портретом Алимардан-бека Топчибашева.

Имя Алимардан-бек Топчибашева носит одна из улиц города Баку.

Почтовая марка Азербайджана, посвященная 150-летию Топчибашева

Мемориальная доска на фасаде здания в Париже, в котором жил Топчибашев в 1920 году

Депутатский значок Алимардан-бека Топчибашева

Улица Алимардан-бек Топчибашева в Баку

Литература: Документы и письма из личных архивов А.М.Топчибаши и Дж.Гаджибейли (1903–1934). — Москва: Издательство «Социально-политическая мысль», 2012; Сеидзаде Д.Б. Из истории азербайджанской буржуазии в начале XX века. — Баку, 1978; Сеидзаде Д.Б. Азербайджанские депутаты в Государственной Думе России. — Баку, 1991; Азербайджанская Демократическая Республика (1918―1920). Законодательные акты. (Сборник документов). — Баку, 1998; Азербайджанская Демократическая Республика (1918—1920). Внешняя политика. (Документы и материалы). — Баку, 1998; Азербайджанская Демократическая Республика (1918―1920). Парламент. (Стенографические отчеты). — Баку, 1998; Первая Российская государственная дума : Лит.-худож. изд. / Под ред. Н. Пружанского. — Санкт-Петербург : Андреев, 1906. Страница 65; Боиович М.М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. Могсква: Типография Товарищества И.Д.Сытина. 1906 С. 449; Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — Москва: Типография Товарищества И.Д.Сытина, 1906. — 175 страниц; Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. Cтраница 53; Усманова Д.М.Топчибашев Али Мардан-бек Али-Акпер Оглы. // Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б.Ю. Иванов, А.А.Комзолова, И.С.Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. Страницы 706—707.

1865

Генрих Отто Вильгельм Бюргер (немецкое имя — Heinrich Otto Wilhelm Bürger; урождённый Мельтретер, Mehltreter)

немецкий зоолог, специалист по немертинам, автор ряда монографий по экономике Южной Америки. Родился в Ганновере (Нижняя Саксония), в семье шорника Иоганна Мельтретера (нем. Johann Baptist Nicolaus Mehltreter) и прачки Фредерики Экхарт (немецкое имя — Friederike Louise Charlotte Eckhart; 1837—1868). В 1874 году усыновлён секретарём районного суда Фридрихом Бюргером (нем. Friedrich Bürger). С 1885 по 1889 год Отто Бюргер изучал биологию в Гёттингене, Лейпциге и Фрайбурге. Диссертацию, посвящённую морским червям немертинам, защитил в стенах Гёттингенского университета под руководством профессора Эрнста Элерса. В 1890 году по рекомендации нидерландского зоолога Амброзиуса Хюбрехта Отто Бюргер отправился на Зоологическую станцию в Неаполь, где в течение нескольких лет продолжал исследовать немертин. Он выпустил несколько фундаментальных публикаций по систематике и анатомии этой группы беспозвоночных, провёл тщательную ревизию всех описанных к тому времени видов. Кроме того, Бюргер обрабатывал фаунистические сборы нескольких экспедиций, в том числе Немецкой глубоководной экспедиции судна «Вальвидия» и Бельгийской антарктической экспедиции судна «Бельгика». В 1896—1897 годах Бюргер принимал участие в экспедиции в Венесуэлу и Колумбию. В 1900 году получил позицию профессора в Университете де Сантьяго де Чили, где работал до отъезда в Германию в 1908 году. За эти восемь лет он обстоятельно изучил фауну Чили и увлёкся экономикой Южной Америки. В 1920-х годах Бюргер опубликовал монографии по экономике Чили, Венесуэлы, Колумбии и Аргентины. Умер в Тёрванге (Замерберг, Верхняя Бавария) 18 января 1945 года. Память: В честь Отто Бюргера названы несколько видов и два рода немертин: Burgeriella Brinkmann, 1917; Obuergeria Corrêa, 1954. Источники: Stechow E. Bürger, Heinrich Otto Wilhelm // Neue Deutsche Biographie. — 1955. — Bd. 2. — S. 746. Литература: Praesent H. Otto Bürger und sein Werk. — Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1925. — 16 страниц; Wagenitz G. Göttinger Biologen 1737—1945: Eine biographisch-bibliographische Liste. — Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1988. — ISBN 978-3525358764.

[528x700]

[528x700]

1865

Миха (Михаил Григорьевич) Цхакая (грузинское имя — მიხა ცხაკაია; псевдоним — Барсов)

грузинский революционер, советский государственный и партийный деятель. Член Коммунистической партии с 1898. С 1920 года член Исполкома Коминтерна. Депутат Верховного Совета СССР 1—3-го созывов (1938—1950). Родился село Хунци, ныне Гегечкорский район Грузии, в семье священника. После окончания Кутаисского духовного училища поступил в Тифлисскую духовную семинарию, откуда в 1886 году был исключён за революционную пропаганду. В 1892—1893 годах один из организаторов социал-демократической организации «Месами-Даси». В 1897 выслан за пределы Кавказа на 5 лет, с 1898 работал в Екатеринославском комитете РСДРП, газете «Южный рабочий». В 1900—1902 находился в заключении, после чего выслан на родину. С 1903 года Цхакая — член «Кавказского союзного комитета», учреждённого объединительным съездом социал-демократических организаций Закавказья. В 1904 году был посаженным отцом на свадьбе И.Джугашвили и Е.Сванидзе в Тифлисе. Делегат 3-го съезда РСДРП (1905), Цхакая было сорок лет и он был «старейшим» делегатом съезда. Участник революции 1905—1907 года в Баку. Участник V съезда РСДРП, проходившего в Лондоне весной 1907 года. В 1907—1917 жил в эмиграции в Женеве. Вернулся в Россию в 1917 году в пломбированном вагоне вместе с В.И.Лениным. В 1917—1920 — член Тбилисского комитета РСДРП(б). В июне 1919 года арестован в Кутаиси меньшевистским правительством, освобождён в мае 1920. Вошёл в состав ЦК КП(б) Грузии. В 1921—1922 представитель Грузинской ССР при правительстве РСФСР. В 1923—1930 председатель Президиума ЦИК Грузинской ССР и один из председателей ЦИК ЗСФСР, член Президиума ЦИК СССР (1922—1937). В 1922 году подписал Договор об образовании СССР, представляя ЗСФСР. С 1920 года — член Исполкома Коминтерна; с 1931 — член Интернациональной контрольной комиссии. Делегат 10, 11, 13 и 15-17-го съездов ВКП(б); 2-7-го конгрессов Коминтерна. Награжден орденом Ленина. Умер в Москве 19 марта 1950 года. Похоронен в Тбилиси. А.Г.Авторханов в своих мемуарах упоминал эпизод, произошедший в 1920-х годах: "В связи с приездом в Москву председателя ЦИК Грузии Михи Цхакая собралось на банкет в его честь грузинское землячество... К концу вечера появился Сталин, произнес тост за Миху Цхакая, назвав его своим тифлисским учителем. Польщенный, Цхакая произнес ответный тост за ученика, который превзошел всех учителей". Награжден орденом Ленина (1944). Именем Цхакая в 1933—1989 годах назывался районный центр Сенаки Грузинской ССР (до 1976 года — Миха Цхакая, затем — Цхакая). Литература: Ленин В.И., Полное собрание сочинений, 5-е издание (Справочный том, часть 2, страница 483); Беридзе С.Д., Миха Цхакая, Тбилиси, 1965; Максулия А.В., Миха Цхакая, Москва, 1968.

1866

Сергей Семёнович Абрамович-Барановский

российский юрист и военный деятель; заслуженный профессор Александровской военно-юридической академии. Родился в Москве, в семье дворянина, капитана артиллерии Семёна Александровича Абрамович-Барановского (1831 — до 1872). Род был записан во 2-ю часть родословной книги Полтавской губернии в 1841 году. В 1883 году окончил 4-й Московский кадетский корпус, а в 1885 году — Павловское военное училище, после чего поступил на службу офицером в Кронштадтскую крепостную артиллерию. Продолжал обучение в Александровской военно-юридической академии , которую в 1893 году окончил «по 1-му разряду». В 1897 году защитил диссертацию: «Значение военного начальства в военном уголовном процессе». В 1899 году был назначен экстраординарным профессором Александровской военно-юридической академии; с 15 ноября 1902 года — заслуженный ординарный профессор академии. Также преподавал законоведение в Петербургском юнкерском училище. В 1909 году был произведён в генерал-майоры. После начала Первой мировой войны и прекращения работы военно-юридической академии был командирован в Казанский военно-окружной суд — исполняющим обязанности военного судьи (2 октября 1914). Позже состоял и.д. военного судьи Московского военно-окружного суда. С 3 по 12 апреля 1916 года был председателем суда в Кремле, рассматривающего известное «Дело толстовцев». После Февральской революции 1917 года состоял консультантом Чрезвычайной Следственной комиссии по делам бывших министров. С 11 мая 1917 года — сенатор уголовного кассационного департамента с оставлением в должности профессора военно-юридической академии. После закрытия военно-юридической академии в марте 1918 года был избран приват-доцентом юридического факультета Петроградского университета; позже был профессором по кафедре криминалистики (до сентября 1923). Одновременно, он состоял научным сотрудником иностранного отделения Библиотеки Академии наук (с января 1919). В июне 1920 года был призван на службу в РККА и прикомандирован к Петроградскому окружному управлению Всевобуча; был редактором научной секции Петроградского отдела Высшего военно-редакционного совета при РВСР, участвовал в редактировании и издании книг по истории мировой войны и др. отраслям знаний. В 1922 году был демобилизован по возрасту. С 1924 года работал старшим библиотекарем иностранного отделения Библиотеки Академии наук, позже был заведующим отделом систематизации библиотеки. В 1920 году приехал в Москву для знакомства с деятельностью «Братства ревнителей православия в честь святителя Алексия, митрополита Московского», учреждённого священников Романом (Медведем) по благословению Патриарха Тихона. После ознакомления с деятельностью братства Абрамович-Барановский указывал на эту общину как на пример для подражания всем желающим устроить свою духовную жизнь. В 1927 году во второй раз приехал в Москву с той же целью. В эти годы он поддерживал переписку с отцом Романом и обменивался с ним и другими религиозными деятелями мнениями по различным церковным вопросам. Был арестован 18 апреля 1928 года (по другим данным, 18 апреля 1929 года). 15 августа 1929 года заочно уволен из библиотеки Академии наук в ходе «чистки», связанной с так называемым «делом Академии наук». Сведения о дальнейшей судьбе противоречивы:

По версии исследователя репрессий советских учёных Феликса Фёдоровича Перчёнка, Абрамович-Барановский проходил по «делу Академии наук» и был осуждён на 10 лет заключения в Соловецком лагере. Перчёнку не удалось получить документальные подтверждения этих сведений, тем не менее они распространились в биографических публикациях, иногда с утверждением о смерти Сергея Семёновича в лагере в 1932 году (последнее очевидно ошибочно, поскольку известны его письма, датированные 1934 годом).

По другой версии, представленной родственниками Абрамовича-Барановского и поддержанной международной правозащитной организацией «Мемориал», в августе 1929 года Сергей Семёнович был приговорён к 3 годам ограничения на места проживания, жил в Твери, по окончании срока в 1932 году вернулся в Ленинград. В 1934 году был восстановлен в гражданских правах Комиссией Советского Контроля при СНК СССР. По ходатайству Президиума Академии наук получил академическую пенсию. Умер в мае 1945 года, похоронен на Волковском кладбище в Ленинграде. Награды: Орден Святого Станислава III степени (1897); Орден Святой Анны III степени (1901); Орден Святого Станислава II степени (1904); Орден Святой Анны II степени (1906); Орден Святого Владимира III степени (1912); Орден Святого Станислава I степени (1915); Орден Святой Анны I степени (1915); Орден Святого Владимира II степени (1916). Основные сочинения: Значение военного начальства в военно-уголовном судопроизводстве. — Санкт-Петербург, 1896; Военное судоустройство: академический курс. — Санкт-Петербург, 1900; Также является автором нескольких статей в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона». Литература: Абрамович-Барановский, Сергей Семенович // Военная энциклопедия : [в 18 томах] / под редакцией В.Ф.Новицкого … [и другие]. — Санкт-Петербург ; [Москва] : Типография товарищества И.Д.Сытина, 1911—1915; Абрамович-Барановский, Сергей Семенович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907; Абрамович-Барановский, Сергей Семенович // Список генералам по старшинству: Составлен по 28-е апреля 1914 года. — Страница 588; Томсинов В.А. Сергей Семенович Абрамович-Барановский (1866 — после 1934) // Российские правоведы XVIII—ХХ веков. — 2-е, дополненное. — Москва: Зерцало-М, 2015. — Том 3. — Страницы 69—75. — ISBN 978-5-94373-319-2; Перчёнок Ф.Ф. Академия Наук на «великом переломе» // Звенья : исторический альманах. — Москва: Прогресс, Феникс, Atheneum, 1991. — Выпуск 1. — Страницы 163—235. — ISBN 5-01-003604-5, 5-01-003603-7, 5-85042-021-5, 5-85042-020-7.

1868

Вильгельм-Франц Альфредович Ковальский

русский архитектор и гражданский инженер польского происхождения. Вильгельм-Франц Альфредович родился в городе Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Сын врача. Учился в Тифлисском реальном училище. В 1889—1891 годах учился в Императорской Академии художеств. В 1891—1897 годах учился в Институте гражданских инженеров императора Николая I. С 1901 по 1903 годы служил сверхштатным техником Строительного отделения Московского Губернского правления. Преподавал в Московском инженерном училище. После переехал на Кавказ и в 1904—1912 годах работал архитектором города Сухуми. С февраля 1912 по май 1913 годы выполнял обязанности городского архитектора и землемера Пятигорска. Занимался расширением Юцкого водопровода и замощением улиц Пятигорска. 21 мая 1913 года был уволен за выезд в отпуск без разрешения. Дальнейшая судьба зодчего неизвестна. Постройки: Доходный дом (1900, Большой Каретный переулок, 15); Перестройка дома Общества попечения о бедных (1900, улица Россолимо, 10). Литература: Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е — 1917 годы): иллюстрированный биографический словарь / Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В.Щусева и другое. — Москва: КРАБиК, 1998. — Страница 136. — 320 страниц. — ISBN 5-900395-17-0.

1870

Герман Бёзе (немецкое имя — Hermann Böse)

учитель музыки, дирижер, коммунист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла». Герман Бёзе родился в Хемелингене, в Германской империи. По семейной традиции он, как и три его старших брата (всего в семье было восемь детей), стал учителем, окончив в 1890 году педагогические курсы. В 1894 году Герман Бёзе вступил в Социал-демократическую партию Германии (SPD) и уже в те годы был убеждённым социалистом. С 1897 по 1907 год он служил преподавателем в Институте глухих в Бремене. В 1905 году им был организован из рабочих-однопартийцев мужской хор. Целью Германа Бёзе было привить рабочим через музыку основы культуры и образования. Он часто писал музыку и театральные рецензии для местного печатного органа партии Bremer Bürger-Zeitung (BBZ). В 1907 году Герман Бёзе поступил на работу в гимназию в Бремене, которая с 2005 года носит его имя. Там он преподавал до 1933 года, когда вышел на пенсию по состоянию здоровья. В школе он сразу создал оркестр, который в 1920-х годах был одним из крупнейших школьных оркестров во всей Германии. В 1910 году Герман Бёзе послал телеграмму Августу Бебелю в знак протеста против политически мотивированного увольнения коллеги-учителя Вильгельма Хольцмайера, чем вызвал острую дискуссию в обществе. Во время Первой мировой войны многие члены SPD откололись от партии, большинство в которой отказалось поддержать войну и революцию. Среди них был и Герман Бёзе, в 1918 году в Бремене он стал одним из основателей Коммунистической партии Германии (KPD). Когда в 1919 году была провозглашена Бременская Советская республика, Герман Бёзе был назначен главой комиссариата по делам образования. Одним из его проектов было введение студенческого самоуправления в учебных заведениях. После падения Бременской Советской республики, в конце 1920-х годов Герман Бёзе вступил в тесное общение с анархистом Эрихом Мюзамом. Когда в 1933 году нацисты пришли в Германии к власти, они уничтожили, созданный им, хор рабочих и сократили ему пенсию. С тех пор он зарабатывал на жизнь как частный учитель музыки. Гестапо установило за ним слежку, как за членом Свободного союза немецких рабочих (FUAD). Летом 1942 года в его доме прошло собрание группы сопротивления из Гамбурга, во главе которой стояли Бернхард Бестлайн, Фриц Якоб и Роберт Абшаген. В 1943 году Герман Бёзе был арестован гестапо вместе с членами этой группы. Ему инкриминировали контакты с членами движения сопротивления и СССР, но доказать его участие в акциях «Красной капеллы» не удалось. Германа Бёзе депортировали в концентрационный лагерь в Мисслер, но и здесь он сохранил достоинство. Его песню «Давайте держаться вместе, как братья», ставшую гимном рабочего движения Германии, пели даже бонзы СС. По рекомендации врача 15 июля 1943 года тяжело больной Герман Бёзе был отпущен на свободу и умер в Бремене спустя два дня.

Память

В июле 1947 года рабочие Бремена у могилы Германа Бёзе на кладбище Остерхольцер провели гражданскую панихиду. Тогда же его именем была названа одна из улиц города. Воссоздан также основанный им хор. У его последнего места жительства установлен мемориальный камень.

Литература: Hinrich Wulff: Hermann Johann Böse. In: Historische Gesellschaft Bremen, Staatsarchiv Bremen (Hrsg.): Bremische Biographie 1912—1962. Hauschild, Bremen 1969, S.63 (Sp.1) bis S.64 (Sp.1).

[493x700]

[493x700]

1870

Антониус ван ден Брук (нидерландское имя — Антониус Йоханнес ван ден Брук, Antonius Johannes van den Broek)

голландский юрист (доктор права, 1895) и физик, член Нидерландской Академии Наук (1923). Родился в городе Зутермер. В 1889-1895 гг. изучал юриспруденцию в Лейденском и Парижском университетах. В 1895 г. получил диплом доктора права Лейденского университета. До 1903 г. занимался юридической практикой, после чего его интересы переместились в область естественных наук. В 1907 г. в немецком журнале "Annalen der Physik" вышла первая статья Ван ден Брука по физике – "Альфа-частица и периодическая система элементов". Научные исследования относились главным образом к строению ядра атома, периодической системе химических элементов, явлению изотопии. В 1911 г., спустя месяц после создания Э.Резерфордом ядерной модели атома, Ван ден Брук выдвинул гипотезу, согласно которой порядковый номер элемента в периодической таблице равен числу электронов в атоме и, следовательно, положительному заряду ядра атома ("Nature", 20 июня 1911). В 1913 г. предложил протонно-электронную модель строения атомных ядер. Согласно этой модели ядро состоит из протонов и особых, ядерных электронов – последние испускаются ядрами радиоактивных элементов в качестве бета-лучей. Протонно-электронная гипотеза являлась общепризнанной до 1932 г. После открытия Дж.Чедвиком нейтрона В.Гейзенберг предложил модель ядра, состоящего из протонов и нейтронов. Умер в Билтховене 25 октября 1926 года. Источники: Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник. Москва: Наука, 1983. 400 страниц; Большая советская энциклопедия. В 30 томах.

1870

Хатидже-султан (турецкое имя — Hatice Sultan)

дочь османского султана Мурада V от его третьей жены Шаян Кадын-эфенди. Хатидже родилась в Стамбуле, в павильоне (кёшке) Курбагалыдере́, Кадыкёй, служившим резиденцией наследника османского престола. Отцом девочки был шехзаде Мехмед Мурад-эфенди (будущий султан Мурад V), матерью — его третья жена Шаян Кадын-эфенди. Хатидже родилась в правление дяди Мурада Абдул-Азиза, который запретил наследнику иметь больше одного ребёнка. Поскольку у Мурада уже был сын Мехмед Селахаддин-эфенди, родившийся 2 февраля 1861 года, когда стало известно о беременности Шаян Кадын-эфенди, к ней была послана акушерка, чтобы прервать беременность. Мураду удалось сохранить жизнь своему будущему ребёнку, однако существование девочки держалось в тайне до того времени, пока у Мурада не появилась ещё одна дочь — Фехиме-султан, родившаяся 4 июля 1875 года. Всего же помимо единокровных брата Мехмеда Селахаддина и сестры Фехиме у Хатидже было двое сестёр, также единокровных, — Фатьма и Алие, родившиеся уже после смещения Мурада с престола. 30 мая 1876 года в результате государственного переворота и смещения с трона Абдул-Азиза отец Хатидже взошёл на османский престол. К этому времени Мурад V уже страдал алкоголизмом и имел психические проблемы из-за страха быть убитым, появившемся у него в последние годы правления дяди. Вскоре после переворота домочадцы Мурада, в числе которых была и Хатидже, переехали в султанский дворец Долмабахче. Правление Мурада V было недолгим: три месяца спустя он был свергнут и 31 августа 1876 года с семьёй и слугами под конвоем был отправлен во дворец Чыраган, где провёл почти двадцать восемь лет. В детстве Хатидже была весёлым ребёнком, а с возрастом стала поражать всех своим умом и богатым воображением. Как только Хатидже научилась читать, она увлеклась романами из библиотеки отца. Многие из них были на французском языке, которому Хатидже обучала бывшая калфа Джевхерриз Ханым-эфенди, ставшая позднее наложницей Мурада. Увлечение любовными романами заставило Хатидже жаждать скорейшего брака. Она даже заставила отца написать брату-султану Абдулхамиду II с просьбой подобрать старшим дочерям мужей. Абдулхамид согласился, при условии, что до заключения брака Хатидже и её сестра Фехиме покинут Чыраган и больше туда не вернутся. Первоначально желающих жениться на дочерях свергнутого и к тому же безумного султана не нашлось, и Абдулхамид сам подобрал племянницам женихов. Оба они не имели высокого положения, а титулы пашей получили только перед свадьбой. Энтони Алдерсон называет первым мужем Хатидже Али Галиба-пашу, который позднее женился на Фехиме. Однако Алдерсон также отмечает, что о браке Хатидже с Али Галибом нет никаких данных в Готском альманахе, хотя он содержит данные о союзе паши и Фехиме-султан и двух других браках Хатидже. 12 декабря 1901 года она была выдана замуж за Али Васифа-пашу, от которого родила в 1902 году дочь Айшеи с которым была разведена полтора года спустя. Брак Хатидже был расторгнут из-за скандала, связанного с ней и мужем её кузины Наиме Мехмедом Кемаледдином-пашой. Между Хатидже и Мехмедом Кемаледдином установилась любовная связь, когда Хатидже гостила в доме Наиме. Ходили слухи, что влюблённые даже собирались избавиться от Наиме, чтобы вступить в брак, однако были разоблачены. В 1904 году Наиме развелась с мужем, который был лишён титулов и должностей и выслан в Бурсу. Хатидже же, будучи членом династии, была прощена. В том же, 1904 году, от сахарного диабета умер отец Хатидже. 1 мая 1909 года Хатидже вступила в новый брак: её избранником стал служащий министерства иностранных дел Рауф Хайри-бей, сын Хайреддин-бея. Известно, что в этом браке родилась дочь Сельма (1914—1941), чья дочь Кенизе Мурад позднее стала автором романа о жизни Хатидже — «Из дворца в изгнание», и двух сыновей — Османа (1910—1911) и Хайри (1912 — умер в 1950-х). В 1918 году Хатидже развелась с мужем. В 1924 году, когда члены Династии были высланы из страны, Хатидже оказалась в изгнании в Бейруте, где и скончалась 13 марта 1938 года.

Тело её было перевезено в Дамаск и захоронено при мечети Явуза Селима.

Мать Хатидже, Шаян Кадын-эфенди, остававшаяся в Стамбуле, пережила дочь на семь лет и умерла в 1945 году. В культуре: В канадо-турецком фильме «Женщины султана» (2012 года) роль Хатидже исполнила Мелике Гюнал Куртулмуш; В турецком историко-драматическом телесериале «Права на престол: Абдулхамид» (2017) роль Хатидже исполнила Гёзде Кая. Литература: Alderson An. D. The Structure of the Ottoman Dynasty. — Oxford: Clarendon Press, 1956. — 186 p; The Concubine, the Princess, and the Teacher: Voices from the Ottoman Harem / ed. Douglas Scott Brookes. — University of Texas Press, 2010. — P. 16—17. — ISBN 0292783353, 9780292783355; Küçük, Cevdet. Murad V // Islam Ansiklopedisi. — İslâm Araştırmaları Merkezi, 2006. — Vol. 31. — P. 183—185; Sakaoğlu, Necdet. Bu mülkün kadın sultanları. — Oğlak Yayıncılık, 2008. — Страница 473. — 574 страницы. — ISBN 9753296231, 9789753296236; Uluçay, M.Çağatay. Padişahların Kadınları ve Kızları. — Ötüken, 1985. — 220 p. — ISBN 9754378401, 9789754378405.

1871

Саломо Фридлендер (немецкое имя — Salomo Friedlaender)

немецкий философ и писатель, более известный под псевдонимом Минона (немецкое имя — Mynona; слово «Аноним» наоборот).

Памятная табличка

Родился в Познани, в семье преуспевающего врача. В возрасте 23-х лет изучал медицину в Мюнхене, затем перешел на изучение философии, археологии, истории и историей искусства в Йене. Это обучение он закончил в 1902 году, получив степень доктора философии. Под своим настоящим именем Саломо Фридлендер опубликовал целый ряд философских сочинений. После прихода к власти нацистов, Саломо иммигрировал в Париж, где и умер 9 сентября 1946 года.

1871

Николай Яковлевич Новомбергский

историк права и медицины, экономист, общественный и политический деятель. Родился в станице Барсуковская, Кубанская область, Российская империя, в семье батрака. Жена — Мария Ивановна Юрьева, врач.

Образование

Окончил гимназию, во время учёбы подрабатывал репортёром в газете «Северный Кавказ», а также занимался репетиторством. Окончил юридический факультет Варшавского университета (1896) получил золотую медаль за работу «Аптекарский приказ. Его устройство, заботы о государевом и народном здоровье и значение в развитии медицинских средств и познаний в России». Окончил Петербургский археологический институт (1903), учился в Тюбингенском, Геттингенском и Берлинском университетах. Магистр полицейского права (1907; тема диссертации: «Врачебное строение в допетровской Руси»), доктор государственного права (1919; тема диссертации: «Слово и дело государевы»). Доктор исторических наук (1943).

Государственный чиновник

В 1896—1902 находился на государственной службе в Варшавской, Тобольской, Иркутской губерниях, в Приморской области. Был старшим чиновником особых поручений при губернаторе, председательствовал в Иркутском уездном съезде крестьянских начальников. По поручению тобольского губернатора занимался изучением быта переселенцев, подготовил и опубликовал книгу «Материалы для изучения быта переселенцев, водворенных в Тобольскую губернию», которая был признана МВД вредной и запрещена к распространению (второй том этой работы был запрещён к печати). Его другой критический по отношению к власти труд — «Остров Сахалин» (1903) — также был запрещён, причем автор был временно лишён права пребывания на государственной службе.

Историк права

В 1904—1905 читал лекции по вопросам свободы печати в Парижской школе общественных наук. С 1906 — приват-доцент, с 3 марта 1908 — и.д. экстраординарного, с 10 мая 1911 — и.д. ординарного профессора юридического факультета Томского университета. С 2 сентября 1917 по январь 1919 — декан этого факультета. Был одним из организаторов и преподавателем Омского сельскохозяйственного института. Специалист по истории русского права. Автор капитального труда «Слово и дело государевы». В этой классической работе труд впервые в отечественной исторической науке были представлены древнерусские тексты памятников деловой письменности, возникших до создания Уложения царя Алексея Михайловича 1649. В книгу вошли изданные по правилам лингвистического источниковедения подлинные рукописи следственных и тяжбенных дел: «объявления», «ложные слова», «изветы», «сыски», «показания» и др., связанные с обвинениями высшей государственной власти. Такие материалы долгие годы были вне поля зрения специалистов.

Это исследование было использовано писателем А.Н.Толстым при написании романа «Пётр I». По словам А.Н.Толстого,

«В конце 16-го года покойный историк В.В.Каллаш, узнав о моих планах написать о Петре I, снабдил меня книгой: это были собранные профессором Новомбергским пыточные записи XVII века, так называемые дела «Слово и дело»… Я увидел, почувствовал, осязал: русский язык… Дьяки и подьячие Московской Руси искусно записывали показания, их задачей было сжато и точно, сохраняя все особенности речи пытаемого, передать его рассказ. Задача в своем роде литературная. И здесь я видел во всей чистоте русский язык. Это был язык, на котором говорили русские лет уже тысячу, но никто никогда не писал. В судебных, пыточных актах — язык дела, там не гнушались «подлой» речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь. Язык чистый, простой, образный, гибкий. Будто нарочно созданный для великого искусства.»

Новомбергский также занимался историей медицины и ветеринарии на Руси. Ряд трудов учёного получили были отмечены Академией Наук. Так, первые четыре тома его капитального исследования «Материалы по истории медицины в России» (с публикацией документов) были удостоены полной большой премии имени графа А.С.Уварова; пятый том — малой премии имени графа А.С.Уварова. Исследование «Врачебное строение в допетровской Руси» в 1908 получило большую премию имени графа А.С.Уварова. Монография «Опыт российской ветеринарной фармакопеи в половине XVIII века» удостоена малой премии имени графа А.С.Уварова. В сфере научных интересов учёного также находились история мельниц в России (книга «Продовольственное строение», в которое показал многостороннее значение мельничного дела для развития страны), история кладов и кладоискательства и др. Одновременно занимался активной журналистской деятельностью, публиковался в сибирских газетах. Отличался конфликтным характером, вступал в столкновения с коллегами по университету (принадлежавшими к кадетской партии), четырежды судился с газетой «Сибирская жизнь», обвиняя её в «торговле общественными интересами»).

Политическая деятельность

В 1917 недолго входил в Партию социалистов-революционеров, был активным сторонником сибирского областнического движения. В 1917 был избран членом Сибирской областной думы. В марте 1918 арестовывался советской властью в Томске. После свержения большевистской власти в Сибири стал товарищем министра туземных дел Временного Сибирского правительства. С 4 ноября 1918 — товарищ министра внутренних дел Временного Всероссийского, с 18 ноября 1918 — Российского правительства, действовавшего при Верховном правителе адмирале А.В.Колчаке. В состав МВД тогда вошли структуры упразднённого министерства туземных дел, которыми и ведал Новомбергский. Однако уже вскоре он разочаровался в колчаковской власти и 21 февраля 1919 был уволен согласно личному прошению (фактически отошёл от дел уже в январе). Подвергал критике ряд действий белого режима, который обвинял в хищениях и беззакониях, в том числе в связи с проектом создания Экспортного государственного банка и злоупотреблениями на Владивостокской таможне. Одновременно занимался культурно-просветительской деятельностью казачьих формированиях. Публиковался в газете «Заря», закрытой белыми военными властями. Руководил финансово-экономическим отделом в Совете кооперативных съездов. После разгрома колчаковских войск продолжал заниматься преподавательской деятельностью в Омском сельскохозяйственном институте. 10 мая 1920 был арестован, приговорён Чрезвычайным революционным трибуналом Сибири к заключению до окончания гражданской войны с применением принудительных работ.

На советской службе

В 1920 в Омске составил обширную записку «Хозяйственное расслоение сельского населения Сибири в связи с основными вопросами экономической политики». В августе 1920 ему было разрешено работать по специальности, в 1921 — экономист экономического отдела Сибревкома. С 1921 по декабрь 1928 работал в Сибирской краевой плановой комиссии: член коллегии (с 1921), заместитель председателя комиссии (с 1927), председатель бюро по изучению производительных сил Сибирского края, председатель бюро по электрификации Сибири. Являлся членом правления Советского Общества изучения Сибири и её производительных сил. В течение нескольких лет состоял членом редакционной коллегии журнала «Жизнь Сибири», в котором опубликовал большое количество статей по вопросам сибирской экономической жизни. Редактировал справочник «Вся Сибирь и Дальний Восток». В конце 1928 был уволен и лишён избирательных прав. В первой половине 1929 по постановлению ВСНХ Сибири участвовал в составлении лесопромышленного плана Сибири. Критически относился к советской власти. По данным секретного отдела ОПГУ, говорил:

«Пребывая некоторое время среди профессуры Томского ВУЗа, я подметил, что профессура делится на два лагеря — «левых» и «правых». Я же смотрю на это так: «правые» — это люди чистой науки, а «левые» — это карьеристы, воспевающие хвалебные гимны господствующей партии ВКП. Теперь для того, чтобы стать видным профессором, нужно только научиться подхалимству, как это делают «левые», ты достигнешь академии, а выборы в Академии в этом меня ещё больше убедили: кто воспевал хвалебные гимны марксистской науке, тот и был выбран в Академию. Я и все другие — честные учёные — не хотим быть членами никакой Академии, которая является филиалом ЦК ВКП.»

В 1929—1930 был учёным секретарем и организатором комиссии Сулакстроя в Дагестанской АССР. По поручению Совнаркома Дагестанской республики разработал основной вариант организации химического комбината для использования гидроэлектростанции на реке Сулак.

Арест, лагерь, ссылка в Архангельск

В январе 1930 года арестован в Москве, осуждён к пяти годам лишения свободы. Был досрочно освобождён и выслан в Архангельск, где жил на случайные заработки. В 1943 году ему без защиты диссертации была присуждена учёная степень доктора исторических наук. В 1943—1949 — профессор Архангельского государственного педагогического института, Архангельского государственного медицинского института. В годы Великой Отечественной войны закончил работу по истории рудного дела в России. В Архангельске говорил своим ученикам:

«Если, вы молодые люди, будете заниматься наукой, то надо делать это систематически. Пусть немного, но всегда. И ещё запомните: историей можно заниматься всюду. Записывайте свидетельства людей о минувших событиях, ищите документы на местах. История России сказочно богата, она вершилась всюду, и обо всем этом надо терпеливо собирать сведения и писать. В истории нет мелких тем, есть лишь мелкие исследователи.» Умер в Архангельске17 февраля 1949 года. Труды: Материалы для изучения быта переселенцев, водворённых в Тобольскую губернию. Выпуск 1. Тобольск, 1898; Волостной суд, преобразованный по Закону 2-го июня 1889 года: Практическое руководство. Тобольск, 1900. 2-е издание — Томск, 1900; По Сибири. Сборник статей по крестьянскому праву, народному; образованию, экономике и сельскому хозяйству. СПб, 1903; Остров Сахалин. Санкт-Петербург, 1903; Народная медицина в Московском государстве. Санкт-Петербург, 1904; Черты врачебной практики в Московской Руси (культурно-исторический очерк). Санкт-Петербург, 1904; Материалы по истории медицины в России. Тома I—IV. Санкт-Петербург, 1906—1907. Том V, Томск, 1910; Врачебное строение в допетровской Руси. Томск, 1907; Слово и дело государевы. Тома I—II, Москва, 1909; Томск, 1911. Второе издание — Москва, 2004; Опыт российской ветеринарной фармакопеи в половине XVIII века. Москва, 1912.; Очерки внутреннего управления в Московской Руси XVII столетия. Продовольственное строение: материалы. Тома I—II. Томск, 1914—1915; Клады и кладоискательство в Московской Руси XVII столетия. Петроград, 1915; Материалы к истории разведки и поисков полезных ископаемых в русском государстве XVII в. // Очерки по истории геологических знаний. 1959. Выпуск 8 (в соавторстве с Л.А.Гольденбергом и В.В.Тихомировым); Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России. / В книге: История печати: антология. Том 1. Москва, 2001; Колдовство в Московской Руси XVII-го столетия. (Материалы по истории медицины в России, том III, часть I. Приложение к исследованию `Врачебное строение в до-Петровской Руси` — Санкт-Петербург : Типография Альтшулера 1906 г. Источники и литература: Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920. Москва, 2003; Звягин С.П. Общественная и научная деятельность Н.Я.Новомбергского // Интеллектуальный и нндустриальный потенциал регионов России: Всерос. науч. чтения. 26-28 октября . / редакционная коллегия А.М.Адаменко, В.Н.Брель, Л.И.Гвоздкова и др. Кемерово: КемГУ, 1999. Страницы 47-50.

1873

Юлиус Зейлер (немецкое имя — Julius Seyler)

немецкий художник и спортсмен, первый двукратный чемпион Европы по конькобежному спорту (1896 – 1897 года). Родился в Мюнхене.

Спортивная карьера

Первый спортивный успех пришёл Юлиусу Зейлеру в 17 лет, когда на чемпионате Германии в Мюнхене он был третьим на дистанции 3000 метров. Через пять лет он стал абсолютным чемпионом Европы, заняв первые места на всех четырёх дистанциях. Через год в Амстердаме он повторил свой успех. Кроме этого Юлиус Зейлер дважды становился вторым в общем зачёте на чемпионате мира-1898 в Давосе и чемпионате Европы-1895 в Будапеште. Он установил один мировой рекорд на дистанции 500 метров и 22 национальных рекордов.

Юлиус Зейлер стал первым конькобежцем, который во время бега начал держать руки за спиной. Кроме занятий конькобежным спортом Юлиус Зейлер занимался греблей и парусным спортом. В 1898 году он победил на международной парусной регате в Аммерзее (Германия). Рекорд мира: 14 января 1898 (Давос, Швейцарии), дистанция 500 метров, 46,2 с. Личные рекорды:

14 января 1898 (Давос, Швейцария), дистанция 500 метров, 46,2 с; 29 января 1898 (Давос, Швейцария), 1500 метров, 2.27,60 с; 17 января 1891 (Мюнхен, Германиия), 3000 метров, 6.28,40 с; 14 января 1898 (Давос, Швейцария), 5000 метров, 9.02,00 с; 15 января 1898 (Давос, Швейцария), 10000 метров, 18.05,00 с; 15 января 1898 (Давос, Швейцария), Сумма многоборья, 205,133 с.

Творчество

Пейзажист и анималист. В 1892 брал уроки живописи у Л.Шмидт-Ройте. В 1892 г. поступил в Мюнхенскую Академию Художеств, где учился у В. фон Дица, Л.Хертериха и В.Цюгеля. В 1900 обратился к пленэрной живописи, 1909 находился под влиянием мастеров барбизонской школы и импрессионистов. В период 1913–1921 гг. живет в США. С 1924 – профессор Мюнхенской Академии Художеств. Участник многочисленных выставок. Немецкая критика 1930-1950-х гг. называет Зейлера среди художников первого ряда, наряду с Отто Диксом и Максом Либерманом. Картины Зейлера находятся во многих музеях мира. Посмертную маску с него снял Отто Дикс. В собраниях России, творчество Юлиуса Зейлера представлено в Саратовском художественном музее имени А.Н.Радищева, пейзажем, который специалисты датируют 1930-ми годами.Умер в родном городе 22 ноября 1955 года.

1874

Юлиус Олайссен Броте (норвежское имя — Julius Olaissen Braathe)

норвежский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр. Родился в Трёгстаде, Норвегия. Броте участвовал в трёх Олимпийских играх, включая непризнанные Международным олимпийским комитетом Внеочередные Олимпийские игры 1906 в Афинах. На них он участвовал в четырёх дисциплинах и лучшим результатом стало второе место в стрельбе из винтовки среди команд. Затем Броте принял участие в летних Олимпийских играх 1908 в Лондоне. Он соревновался в стрельбе из винтовки на 300 метров и стал шестым среди отдельных спортсменов и первым среди команд. На следующих Олимпийских играх 1912 в Стокгольме Броте участвовал в двух индивидуальных дисциплинах и стал 15-м в стрельбе из армейской винтовки с трёх позиций на 300 метров и 29-м в стрельбе из произвольной на 300 метров. Умер в Оппегоре, Норвегия, 8 июля 1914 года.

1874

Рамиро де Маэсту-и-Уитни (испанское имя — Ramiro de Maeztu-y-Whitney)

испанский журналист, писатель и философ, один из мыслителей, заложивших идеологическую основу режима Ф. Франко, главный автор концепции «Испанидад». Родился в Витории, в Стране Басков. Отец, Мануэль де Маэсту, был кубинским плантатором и имел баскские корни, мать — англичанка, дочь английского посла в Париже. Первые годы жизни семья Рамиро жила богато, её можно было причислить к испанской аристократии. Начальное образование ему дал священник по имени Вергин Бланко. Рамиро был старшим ребёнком в семье. Всего у Мануэля и Хуаны было 5 детей. Из них трое стали известными людьми: Рамиро — писателем, его сестра Мария де Маэсту — философом и педагогом, брат Густаво — художником. Детские годы Рамиро провел на плантациях своего отца на Кубе, но вскоре оставшиеся испанские колонии охватил кризис, и семью де Маэсту постигло разорение, а колонии на Кубе были потеряны. После разорения Рамиро, чтобы помочь семье, отправляется в Париж, где пытается работать в торговле, однако, не чувствуя в себе способностей к коммерции, терпит неудачу и возвращается на родину спустя 8 месяцев. Он поселяется в Бильбао, он перепробовал многие профессии, прежде чем остановить свой выбор на журналистике. В возрасте 20 лет публикует свою первую статью в журнале «Будущее Басконии» В 1897 году переезжает в Мадрид, где его застает испано-американская война 1898 года, в которой Испания терпит сокрушительное поражение, потеряв оставшиеся колонии. Это событие всколыхнуло интеллектуальное сообщество Испании. Проблема пути развития страны становится одной из главных тем философии и публицистики. В этот период Рамиро де Маэсту примыкает к «Поколению 1898», как условно назвали группу испанских писателей и философов, остро переживавших в своём творчестве «проблему Испании». Находясь ещё под впечатлением от республиканской Франции, де Маэсту в этот период стоит на либеральных позициях и мечтает о европеизации Испании. Вместе с Барохой и Асорином он создает так называемую «Группу трех». В этот же период де Маэсту пишет свою первую книгу «К другой Испании», в которой ставит на повестку дня вопрос об исторической судьбе страны и бичует недостатки современного ему Испанского общества. После распада «Поколения» де Маэсту продолжает активно заниматься журналистикой и размышлять о проблеме Испании. Творчество де Маэсту в этот период хорошо характеризует цитата из его статьи 1904, где он пишет о самом себе в третьем лице: "О Маэсту было сказано в печатных изданиях всё, что могло говориться о писателе: его называли печальным писателем, эрудитом, мыслителем. В то же время говорили о нём как о юмористе, философе и даже называли клоуном, над которым властвует гений языка, говорили, что он не умеет писать, отмечали его качества — зоркость и ясность, указывали на недостатки — запутанность и неловкость. Писали, что он энергичен, что он нежен, что он всегда искренен, что у него есть упрямство читателя одной книги (Очевидно, имеется в виду Библия — прим.ред.), что он высокообразован, но непоследователен и противоречив. И любопытно, что под такими оценками стоят подписи «уполномоченных нашего литературного мира» Маэсту постепенно начинает отходить от либеральных взглядов, начинается период творческих поисков. В 1905 году он переезжает в Лондон, где живёт до 1919 года. В Англии он переживает увлечение Гильдейским социализмом и поддерживает связь с родиной, общаясь со своим соотечественником Х. Ортегой-и-Гассетом, публикуется в журнале, который тот издает. В Лондоне де Маэсту соприкасается с Английской интеллектуальной культурой и получает возможность переосмыслить её. Здесь его застает Первая мировая война, в разгар которой де Маэсту создает одну из своих главных книг, сначала написанную по-английски под названием «Власть, свобода, общество через призму войны», а потом в 1919 переписанную на родном испанском языке и изданную под названием «Кризис гуманизма». В этой книге де Маэсту выступает уже с позиций консерватизма. Эта книга — осмысление кризиса современного писателю общества в общеевропейском масштабе. Именно написание и издание кризиса гуманизма многие исследователи считают «переломом» во взглядах де Маэсту. Находясь в Лондоне в самый разгар первой мировой войны, Рамиро де Маэсту женится; будучи сыном англичанки, он выбирает себе в жены женщину той же национальности Элис Мебил Хилл. В этом браке рождается сын Мануэль де Маэсту, который возвращается в Испанию и делает там военную карьеру. Вернувшись на родину в 1919 году, де Маэсту уже твердо стоит на консервативных позициях, обращается к трудам Х.Доносо Кортеса и М. Мененеса-и-Пелайо, на которых впоследствии часто ссылается, считая их своими учителями, и развивает идеи, заложенные в их работах. Входит в ряды сторонников диктатора М. Примо де Ривера. В период диктатуры Рамиро де Маэсту выполняет дипломатическую миссию посла в Аргентине, где знакомится с Сакариасом де Вискаррой. Именно от него де Маэсту впервые слышит термин «Испанидад», в чём сам признается в предисловии своей главной книги, выражая искреннюю благодарность своему другу. Дружба С. де Вискарры и Рамиро де Маэсту и их взаимное влияние на взгляды друг друга во многом заложили основу будущей концепции. Следующий важный этап в жизни де Маэсту начинается в период Испанской республики. Он не принимает революцию 1931 года, считая её самой большой катастрофой в испанской истории, входит в ряды правой оппозиции республиканскому режиму и становится одним из лидеров организации «Испанское действие», но, оставаясь верным главному делу своей жизни, продолжает бороться с режимом при помощи слова, а именно становится издателем и главным автором одноименного журнала, который выходил в свет с 1931 по 1937 год. Журнал «Испанское действие» стал одним из главных изданий испанских правых, на его страницах публиковались известные лидеры правых консерваторов Р. Ледесма Рамос и О. Редондо, а также в журнале была опубликована речь «И взовьется знамя», произнесенная основателем и лидером «Испанской фаланги» Х.А.Примо де Риверой. Однако больше всего статей в журнал было написано самим де Маэсту. В этих статьях он постепенно излагает свою концепцию «Испанидад», которая станет главным итогом его творчества. Статьи Р. де Маэсту, появлявшиеся на страницах этого журнала, впоследствии были переработаны и собраны в книгу, опубликованную в 1934 году под названием «Защита Испанидад». Рамиро де Маэсту был арестован республиканцами и помещен в тюрьму в Мардиде. Его жизнь оборвалась 19 октября 1936 года в самом начале гражданской войны, он был расстрелян без суда и следствия на мадридском кладбище Аравака. Известны последние слова де Маэсту, которые он сказал своим палачам перед расстрелом: «Вы не знаете, за что меня убиваете, но зато я знаю, за что умираю, чтобы ваши дети были лучше Вас».

«Защита Испанидад»

Творчество

Главной темой творчества Рамиро де Маэсту стала проблема Испании, то есть осмысление судьбы родной страны, её истории и пути развития в контексте общеевропейской и мировой истории. Он прошел интеллектуальную эволюцию от национального романтизма до традиционализма католического толка. Являясь журналистом по своей основной профессии, Рамиро де Маэсту создал огромное количество статей на различные темы, многие из них были посвящены осмыслению собственной жизни и после смерти писателя изданы в сборнике «Автобиография». Р. де Маэсту написал и несколько больших работ, главными из которых можно считать его книги «К другой Испании», «Кризис гуманизма» и «Защита Испанидад». Творчество де Маэсту, особенно на раннем этапе, отличается критицизмом и хлестким слогом. Первая его книга «К другой Испании» — это крик души, критика современного ему общества. По его же собственным словам, эта книга явилась не политической программой, а постановкой проблемы. Более позднее творчество отличается более глубоким историософским содержанием. В «Кризисе гуманизма», написанном во многом под влиянием мировой войны, де Маэсту попирает капиталистическое общество, считая, что именно Реформация и капитализм привели к мировой катастрофе, он впервые выступает как католический философ и традиционалист, анализируя опыт средневековой истории. В этой книге де Маэсту предлагает новый «третий путь», суть которого заключается в установлении авторитаризма. В этой книге Р. де Маэсту одним из первых выводит постулаты, которые потом лягут в основу тоталитарных и авторитарных идеологий. Венцом его творчества стала концепция «Испанидад», истоки которой идут от испанского колониального прошлого и духовного единства Испании и её бывших колоний. Именно общий дух объединяет все народы, говорящие на испанском языке, и основа этого особого духа — в католической вере. Он говорит об особом испанском характере, в основе которого лежит идеал великого служения и вера в абсолютные ценности. «Испанец верит либо в абсолютные ценности, либо не верит ни во что», — пишет он.

1874

Бернгард Хётгер (немецкое имя — Bernhard Hoetger)

немецкий скульптор, архитектор и художник-экспрессионист, профессор. Бернгард Хётгер родился в Дортмунде, в семье кузнеца. В 1888—1892 годах учится на каменотёса в Детмольде, затем некоторое время переезжает с места на место. В 1895—1897 годы он — технический руководитель мастерской по церковному искусству в городе Реда. Затем будущий скульптор учился в Академии искусств Дюссельдорфа у известного архитектора К. Янссена. В период с 1900 по 1907 живёт в Париже, где попадает под творческое влияние искусства О.Родена и А.Майоля, приведшее его к экспрессионизму. Позднее Б.Хётгер также изучал творчество А.Гауди. В мастерской Родена Б. Хётгер знакомится с художницей П.Модерсон-Беккер, рассказавшей ему о колонии художников в Ворпсведе. В 1905 году скульптор женится на пианистке Хелен Хакен. В 1909 году Б. Хётгер приезжает в Дармштадт, где получает место профессора и присоединяется к Дармштадтской колонии художников. Здесь он подготавливает III выставку работ художников колонии, состоявшуюся в 1914 году. От этого периода творчества Б. Хётгера в так называемой «Платановой роще» сохранились серия его работ Световые и теневые стороны — в статуях, выражающих хорошие и дурные стороны характера человека, группирующиеся по обе стороны от центральной фигуры Будды, а также монументальные цветные барельефы Сон, Воскресение, Весна и Лето, «Львиные ворота», построенные из статуй 6 львов, и др. В 1913 году скульптор селится в деревне Фишерхуде близ Ворпсведе, где у него были художественные мастерские. В 1914, под влиянием П.Модерсон-Беккер, он перебирается в Ворпсведе, и в 1915 году покупает там дом, где размещает своё ателье. После того, как это здание было уничтожено пожаром, Б.Хётгер в 1921—1922 годах строит в Ворпсведе свой второй дом. В том же 1922 скульптор возводит в Ворпсведе мемориал памяти Павшим в Первой мировой войне. В 1920-е годы Б.Хётгер знакомится с бременским миллионером Людвигом Розелиусом, согласившимся профинансировать осуществление идей скульптора по благоустройству улицы Бёттхерштрассе (Böttcherstraße) в Бремене. При этом Б. Хётгер выступил не только как талантливый скульптор, но и выдающийся архитектор-самоучка, создав на небольшом переулке, соединявшем рынок и реку Везер в 1930—1931 шедевр экспрессионистской архитектуры — здание Дома Атлантис. После прихода к власти в Германии национал-социалистов, которым Хётгер, как и Розелиус, симпатизировал, скульптор вступает в НСДАП. Старался примирить её нордические идеи народности с экспрессионизмом, однако не преуспел в этом. После выступления А.Гитлера на партийном съезде в Нюрнберге в 1936 году работы Б. Хётгера были объявлены произведениями дегенеративного искусства, а сам он исключён из партии. С 1934 по 1943 год мастер жил в Берлине, затем бежал через Верхнюю Баварию в Швейцарию, где по окончании войны и умер в Интерлакене 18 июля 1949 года.

Галерея

«Бонза смеха», Ворпсведе

«Львиные ворота», Дармштадт

«Статуя в Вальдерзе», Ганновер

«Памятник Фридриху Эберту, Дортмунд»

«Барельеф «Победа нашего Фюрера над силами тьмы», Бремен (1936)

«Памятник павшим на I-й мировой войне (Нидерзаксенштайн), Ворпсведе» (1922)

«День» (1910)

«Вечер, Юность и Сумерки» (1909-1912)

«Несущая кувшин»

«Пантера, несущая Ночь» (1912)

«Пума день несущий» (1912)

«Парацельс» (1936)

«Ева, летящая на лебеде» (1906)

Литература: Suse Dost: Bernhard Hoetger. Hauschild, Bremen 1974; Ingo Kerls: Bernhard Hoetger — Kunsthandwerk 1906 bis 1935. Dissertation Universität Bremen, 2007; Kunstsammlungen Böttcherstraße: Bernhard Hoetger. Skulptur, Malerei, Design, Architektur. Ausstellungskatalog Hrsg. v. M. Anczykowski. Bremen 1998; Albert Theile: Bernhard Hoetger. Aurel Bongers, Recklinghausen 1960; Dieter Tino Wehner: Bernhard Hoetger. VDG, Alfter 1994 ISBN 3-929742-25-X

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1863

Алимардан-бек Алекпер оглы Топчибашев (азербайджанское имя — Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu Topçubaşov)

азербайджанский общественный и государственный деятель, юрист и журналист, депутат Первой Государственной думы России (1906), Председатель парламента Азербайджанской Демократической Республики (1918—1920). Алимардан-бек Топчибашев родился в Тифлисе. В 1884 году окончил I городскую гимназию в Тифлисе поступил в Санкт-Петербургский Императорский университет на историко-филологический факультет по Кавказской стипендии, но уже после первого семестра отказался от стипендии и перешёл на юридический факультет. В 1888 окончил университет, получив степень кандидата права. Работал помощником мирового судьи и секретарем окружного суда, преподавал в Тифлисском землемерном училище. Переехал в Баку, где работал присяжным поверенным.

Исмаил Гаспринский, Гасан-бек Зардаби и Алимардан-бек Топчибашев. Баку, 1907 год

Топчибашев был редактором ежедневной газеты Бакинский Торгово-Промышленный Листок, издававшейся в Баку с 1888 года. 24 июня 1898 году он стал редактором издававшейся в Баку газеты «Каспий». В разные годы был также редактором газет «Баку» и «Хаят» («Жизнь»). Был избран гласным Бакинской городской Думы, входил в состав городской училищной комиссии, попечительских советов Мариинской женской гимназии, Бакинского коммерческого училища и Бакинской мусульманской женской школы. Во время Революции 1905—1907 годов участвовал в работе 1-го Всероссийского мусульманского съезда (август 1905, Нижний Новгород); на 2-м (январь 1906, Петербург) и 3-м (16 августа 1906, Ниж. Новгород) съездах избирался председателем ЦК партии Иттифак аль-Муслимин. На 3-м Всероссийском мусульманском съезде заседания не были публичными и велись на татарском языке. Была утверждена программа мусульманского политического союза, близкая программе кадетской партии и отличающаяся от неё по вопросу школьного образования. Был избран депутатом первой Государственной Думы от Бакинской губернии; примыкал к левому крылу фракции партии «Народная свобода». После роспуска первого созыва Думы подписал Выборгское воззвание и осужден по статье 129, часть 1, пункты 51 и 3 Уголовного Уложения, лишившись права снова избираться в Думу. В феврале 1906 года участник примирительного армяно-мусульманского съезда, член особого совещания при Кавказском наместнике по армяно-мусульманским делам. После Февральской революции 1917 года выступал за сохранение единого Российского государства и созыв Учредительного Собрания, ни в какие партии не вступал. С марта возглавлял Азербайджанский Национальный Комитет. Участвовал в работе Кавказского мусульманского съезда (апрель 1917, Баку) и первого Всероссийского мусульманского съезда (май 1917, Москва), на которых выступал за федеративное устройство России. Был избран во Всероссийское учредительное собрание, разогнанное большевиками после первого заседания.

Алимардан-бек Топчибашев (третий слева) в составе делегации Азербайджанской Республики во время Парижской мирной конференции

После провозглашения Азербайджанской Демократической Республики (АДР) 28 мая 1918 года — её чрезвычайный представитель в Грузии, Армении и Османской империи. Находясь в Стамбуле, был назначен министром иностранных дел АДР (6 октября — 7 декабря 1918). 7 декабря 1918 был заочно избран председателем азербайджанского парламента. Возглавлял делегацию АДР на Парижской мирной конференции. После установления в Азербайджане советской власти (28 апреля 1920 года) — в эмиграции. Участник Генуэзской конференции и Лозаннской конференции, на которых ставил вопрос о незаконной оккупации Азербайджана Красной Армией. Скончался в Париже 8 ноября 1934 года. Похоронен в Сен-Клу, западном пригороде Парижа.

Отношение к религии

По вероисповеданию А.Топчибашев был мусульманином. Его родители были шиитами. А.Топчибашев часто выступал из общемусульманских интересов, на ставя на передний план то или иное мусульманское течение. В своём письме к Салимгирею Джантюрину от 1908 года, посвящённом вопросу создания общемусульманского духовного учреждения, он акцентировал внимание на отстаивании исламскими течениями своей индивидуальности, что препятствовало этой идее. В связи с этим А.Топчибашев писал: «Если бы я имел власть, повесил бы всех суннитов, шиитов, азамитов и др., и оставил бы одних мусульман», поддержав также заявление закавказского шейх-уль-ислама шиита Абдуссалама Ахундзаде о непризнании им этих течений, поскольку тот считает себя мусульманином. При этом, соглашаясь с точкой зрения, что различие между суннитами и шиитами чисто политическое, он считал его раздутым «только пылкой фантазией персов, введших в ислам много из религии Зороастра» (персы традиционно шииты). Позднее А.Топчибашев прямо указал на свою принадлежность к суннитскому течению исламу. Так, на встрече с великим визирем Османской империи Талаат-пашой в октябре 1918 года, последний сообщил ему, что при вопросе посла Иоффе «Что у вас общего с кавказскими мусульманами? Ведь они шииты, а вы турки-сунниты» он заявил о своей принадлежность к шиитами (Талаат-паша являлся последователем суфийского ордена Бекташи, близкого к шиизму). Тогда А.Топчибашев добавил: «Если бы я был с Вами в Берлине, я бы сказал господину Иоффе, что я — кавказский мусульманин, но я — суннит (хотя и рождён от родителей-шиитов)».

Память

На фасаде здания, где проживал в Париже Алимардан-бек Топчибашев, установлена мемориальная доска.

В 2013 в Азербайджане выпущена почтовая марка с портретом Алимардан-бека Топчибашева.

Имя Алимардан-бек Топчибашева носит одна из улиц города Баку.

Почтовая марка Азербайджана, посвященная 150-летию Топчибашева

Мемориальная доска на фасаде здания в Париже, в котором жил Топчибашев в 1920 году

Депутатский значок Алимардан-бека Топчибашева

Улица Алимардан-бек Топчибашева в Баку

Литература: Документы и письма из личных архивов А.М.Топчибаши и Дж.Гаджибейли (1903–1934). — Москва: Издательство «Социально-политическая мысль», 2012; Сеидзаде Д.Б. Из истории азербайджанской буржуазии в начале XX века. — Баку, 1978; Сеидзаде Д.Б. Азербайджанские депутаты в Государственной Думе России. — Баку, 1991; Азербайджанская Демократическая Республика (1918―1920). Законодательные акты. (Сборник документов). — Баку, 1998; Азербайджанская Демократическая Республика (1918—1920). Внешняя политика. (Документы и материалы). — Баку, 1998; Азербайджанская Демократическая Республика (1918―1920). Парламент. (Стенографические отчеты). — Баку, 1998; Первая Российская государственная дума : Лит.-худож. изд. / Под ред. Н. Пружанского. — Санкт-Петербург : Андреев, 1906. Страница 65; Боиович М.М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. Могсква: Типография Товарищества И.Д.Сытина. 1906 С. 449; Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — Москва: Типография Товарищества И.Д.Сытина, 1906. — 175 страниц; Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. Cтраница 53; Усманова Д.М.Топчибашев Али Мардан-бек Али-Акпер Оглы. // Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б.Ю. Иванов, А.А.Комзолова, И.С.Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. Страницы 706—707.

1865

Генрих Отто Вильгельм Бюргер (немецкое имя — Heinrich Otto Wilhelm Bürger; урождённый Мельтретер, Mehltreter)

немецкий зоолог, специалист по немертинам, автор ряда монографий по экономике Южной Америки. Родился в Ганновере (Нижняя Саксония), в семье шорника Иоганна Мельтретера (нем. Johann Baptist Nicolaus Mehltreter) и прачки Фредерики Экхарт (немецкое имя — Friederike Louise Charlotte Eckhart; 1837—1868). В 1874 году усыновлён секретарём районного суда Фридрихом Бюргером (нем. Friedrich Bürger). С 1885 по 1889 год Отто Бюргер изучал биологию в Гёттингене, Лейпциге и Фрайбурге. Диссертацию, посвящённую морским червям немертинам, защитил в стенах Гёттингенского университета под руководством профессора Эрнста Элерса. В 1890 году по рекомендации нидерландского зоолога Амброзиуса Хюбрехта Отто Бюргер отправился на Зоологическую станцию в Неаполь, где в течение нескольких лет продолжал исследовать немертин. Он выпустил несколько фундаментальных публикаций по систематике и анатомии этой группы беспозвоночных, провёл тщательную ревизию всех описанных к тому времени видов. Кроме того, Бюргер обрабатывал фаунистические сборы нескольких экспедиций, в том числе Немецкой глубоководной экспедиции судна «Вальвидия» и Бельгийской антарктической экспедиции судна «Бельгика». В 1896—1897 годах Бюргер принимал участие в экспедиции в Венесуэлу и Колумбию. В 1900 году получил позицию профессора в Университете де Сантьяго де Чили, где работал до отъезда в Германию в 1908 году. За эти восемь лет он обстоятельно изучил фауну Чили и увлёкся экономикой Южной Америки. В 1920-х годах Бюргер опубликовал монографии по экономике Чили, Венесуэлы, Колумбии и Аргентины. Умер в Тёрванге (Замерберг, Верхняя Бавария) 18 января 1945 года. Память: В честь Отто Бюргера названы несколько видов и два рода немертин: Burgeriella Brinkmann, 1917; Obuergeria Corrêa, 1954. Источники: Stechow E. Bürger, Heinrich Otto Wilhelm // Neue Deutsche Biographie. — 1955. — Bd. 2. — S. 746. Литература: Praesent H. Otto Bürger und sein Werk. — Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1925. — 16 страниц; Wagenitz G. Göttinger Biologen 1737—1945: Eine biographisch-bibliographische Liste. — Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1988. — ISBN 978-3525358764.

[528x700]

[528x700] 1865

Миха (Михаил Григорьевич) Цхакая (грузинское имя — მიხა ცხაკაია; псевдоним — Барсов)

грузинский революционер, советский государственный и партийный деятель. Член Коммунистической партии с 1898. С 1920 года член Исполкома Коминтерна. Депутат Верховного Совета СССР 1—3-го созывов (1938—1950). Родился село Хунци, ныне Гегечкорский район Грузии, в семье священника. После окончания Кутаисского духовного училища поступил в Тифлисскую духовную семинарию, откуда в 1886 году был исключён за революционную пропаганду. В 1892—1893 годах один из организаторов социал-демократической организации «Месами-Даси». В 1897 выслан за пределы Кавказа на 5 лет, с 1898 работал в Екатеринославском комитете РСДРП, газете «Южный рабочий». В 1900—1902 находился в заключении, после чего выслан на родину. С 1903 года Цхакая — член «Кавказского союзного комитета», учреждённого объединительным съездом социал-демократических организаций Закавказья. В 1904 году был посаженным отцом на свадьбе И.Джугашвили и Е.Сванидзе в Тифлисе. Делегат 3-го съезда РСДРП (1905), Цхакая было сорок лет и он был «старейшим» делегатом съезда. Участник революции 1905—1907 года в Баку. Участник V съезда РСДРП, проходившего в Лондоне весной 1907 года. В 1907—1917 жил в эмиграции в Женеве. Вернулся в Россию в 1917 году в пломбированном вагоне вместе с В.И.Лениным. В 1917—1920 — член Тбилисского комитета РСДРП(б). В июне 1919 года арестован в Кутаиси меньшевистским правительством, освобождён в мае 1920. Вошёл в состав ЦК КП(б) Грузии. В 1921—1922 представитель Грузинской ССР при правительстве РСФСР. В 1923—1930 председатель Президиума ЦИК Грузинской ССР и один из председателей ЦИК ЗСФСР, член Президиума ЦИК СССР (1922—1937). В 1922 году подписал Договор об образовании СССР, представляя ЗСФСР. С 1920 года — член Исполкома Коминтерна; с 1931 — член Интернациональной контрольной комиссии. Делегат 10, 11, 13 и 15-17-го съездов ВКП(б); 2-7-го конгрессов Коминтерна. Награжден орденом Ленина. Умер в Москве 19 марта 1950 года. Похоронен в Тбилиси. А.Г.Авторханов в своих мемуарах упоминал эпизод, произошедший в 1920-х годах: "В связи с приездом в Москву председателя ЦИК Грузии Михи Цхакая собралось на банкет в его честь грузинское землячество... К концу вечера появился Сталин, произнес тост за Миху Цхакая, назвав его своим тифлисским учителем. Польщенный, Цхакая произнес ответный тост за ученика, который превзошел всех учителей". Награжден орденом Ленина (1944). Именем Цхакая в 1933—1989 годах назывался районный центр Сенаки Грузинской ССР (до 1976 года — Миха Цхакая, затем — Цхакая). Литература: Ленин В.И., Полное собрание сочинений, 5-е издание (Справочный том, часть 2, страница 483); Беридзе С.Д., Миха Цхакая, Тбилиси, 1965; Максулия А.В., Миха Цхакая, Москва, 1968.

1866

Сергей Семёнович Абрамович-Барановский

российский юрист и военный деятель; заслуженный профессор Александровской военно-юридической академии. Родился в Москве, в семье дворянина, капитана артиллерии Семёна Александровича Абрамович-Барановского (1831 — до 1872). Род был записан во 2-ю часть родословной книги Полтавской губернии в 1841 году. В 1883 году окончил 4-й Московский кадетский корпус, а в 1885 году — Павловское военное училище, после чего поступил на службу офицером в Кронштадтскую крепостную артиллерию. Продолжал обучение в Александровской военно-юридической академии , которую в 1893 году окончил «по 1-му разряду». В 1897 году защитил диссертацию: «Значение военного начальства в военном уголовном процессе». В 1899 году был назначен экстраординарным профессором Александровской военно-юридической академии; с 15 ноября 1902 года — заслуженный ординарный профессор академии. Также преподавал законоведение в Петербургском юнкерском училище. В 1909 году был произведён в генерал-майоры. После начала Первой мировой войны и прекращения работы военно-юридической академии был командирован в Казанский военно-окружной суд — исполняющим обязанности военного судьи (2 октября 1914). Позже состоял и.д. военного судьи Московского военно-окружного суда. С 3 по 12 апреля 1916 года был председателем суда в Кремле, рассматривающего известное «Дело толстовцев». После Февральской революции 1917 года состоял консультантом Чрезвычайной Следственной комиссии по делам бывших министров. С 11 мая 1917 года — сенатор уголовного кассационного департамента с оставлением в должности профессора военно-юридической академии. После закрытия военно-юридической академии в марте 1918 года был избран приват-доцентом юридического факультета Петроградского университета; позже был профессором по кафедре криминалистики (до сентября 1923). Одновременно, он состоял научным сотрудником иностранного отделения Библиотеки Академии наук (с января 1919). В июне 1920 года был призван на службу в РККА и прикомандирован к Петроградскому окружному управлению Всевобуча; был редактором научной секции Петроградского отдела Высшего военно-редакционного совета при РВСР, участвовал в редактировании и издании книг по истории мировой войны и др. отраслям знаний. В 1922 году был демобилизован по возрасту. С 1924 года работал старшим библиотекарем иностранного отделения Библиотеки Академии наук, позже был заведующим отделом систематизации библиотеки. В 1920 году приехал в Москву для знакомства с деятельностью «Братства ревнителей православия в честь святителя Алексия, митрополита Московского», учреждённого священников Романом (Медведем) по благословению Патриарха Тихона. После ознакомления с деятельностью братства Абрамович-Барановский указывал на эту общину как на пример для подражания всем желающим устроить свою духовную жизнь. В 1927 году во второй раз приехал в Москву с той же целью. В эти годы он поддерживал переписку с отцом Романом и обменивался с ним и другими религиозными деятелями мнениями по различным церковным вопросам. Был арестован 18 апреля 1928 года (по другим данным, 18 апреля 1929 года). 15 августа 1929 года заочно уволен из библиотеки Академии наук в ходе «чистки», связанной с так называемым «делом Академии наук». Сведения о дальнейшей судьбе противоречивы:

По версии исследователя репрессий советских учёных Феликса Фёдоровича Перчёнка, Абрамович-Барановский проходил по «делу Академии наук» и был осуждён на 10 лет заключения в Соловецком лагере. Перчёнку не удалось получить документальные подтверждения этих сведений, тем не менее они распространились в биографических публикациях, иногда с утверждением о смерти Сергея Семёновича в лагере в 1932 году (последнее очевидно ошибочно, поскольку известны его письма, датированные 1934 годом).

По другой версии, представленной родственниками Абрамовича-Барановского и поддержанной международной правозащитной организацией «Мемориал», в августе 1929 года Сергей Семёнович был приговорён к 3 годам ограничения на места проживания, жил в Твери, по окончании срока в 1932 году вернулся в Ленинград. В 1934 году был восстановлен в гражданских правах Комиссией Советского Контроля при СНК СССР. По ходатайству Президиума Академии наук получил академическую пенсию. Умер в мае 1945 года, похоронен на Волковском кладбище в Ленинграде. Награды: Орден Святого Станислава III степени (1897); Орден Святой Анны III степени (1901); Орден Святого Станислава II степени (1904); Орден Святой Анны II степени (1906); Орден Святого Владимира III степени (1912); Орден Святого Станислава I степени (1915); Орден Святой Анны I степени (1915); Орден Святого Владимира II степени (1916). Основные сочинения: Значение военного начальства в военно-уголовном судопроизводстве. — Санкт-Петербург, 1896; Военное судоустройство: академический курс. — Санкт-Петербург, 1900; Также является автором нескольких статей в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона». Литература: Абрамович-Барановский, Сергей Семенович // Военная энциклопедия : [в 18 томах] / под редакцией В.Ф.Новицкого … [и другие]. — Санкт-Петербург ; [Москва] : Типография товарищества И.Д.Сытина, 1911—1915; Абрамович-Барановский, Сергей Семенович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907; Абрамович-Барановский, Сергей Семенович // Список генералам по старшинству: Составлен по 28-е апреля 1914 года. — Страница 588; Томсинов В.А. Сергей Семенович Абрамович-Барановский (1866 — после 1934) // Российские правоведы XVIII—ХХ веков. — 2-е, дополненное. — Москва: Зерцало-М, 2015. — Том 3. — Страницы 69—75. — ISBN 978-5-94373-319-2; Перчёнок Ф.Ф. Академия Наук на «великом переломе» // Звенья : исторический альманах. — Москва: Прогресс, Феникс, Atheneum, 1991. — Выпуск 1. — Страницы 163—235. — ISBN 5-01-003604-5, 5-01-003603-7, 5-85042-021-5, 5-85042-020-7.

1868

Вильгельм-Франц Альфредович Ковальский

русский архитектор и гражданский инженер польского происхождения. Вильгельм-Франц Альфредович родился в городе Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Сын врача. Учился в Тифлисском реальном училище. В 1889—1891 годах учился в Императорской Академии художеств. В 1891—1897 годах учился в Институте гражданских инженеров императора Николая I. С 1901 по 1903 годы служил сверхштатным техником Строительного отделения Московского Губернского правления. Преподавал в Московском инженерном училище. После переехал на Кавказ и в 1904—1912 годах работал архитектором города Сухуми. С февраля 1912 по май 1913 годы выполнял обязанности городского архитектора и землемера Пятигорска. Занимался расширением Юцкого водопровода и замощением улиц Пятигорска. 21 мая 1913 года был уволен за выезд в отпуск без разрешения. Дальнейшая судьба зодчего неизвестна. Постройки: Доходный дом (1900, Большой Каретный переулок, 15); Перестройка дома Общества попечения о бедных (1900, улица Россолимо, 10). Литература: Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е — 1917 годы): иллюстрированный биографический словарь / Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В.Щусева и другое. — Москва: КРАБиК, 1998. — Страница 136. — 320 страниц. — ISBN 5-900395-17-0.

1870

Герман Бёзе (немецкое имя — Hermann Böse)