4 мая родились...

04-05-2025 07:23

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[459x699]

[459x699]

1827

Джон Хеннинг Спик (John Hanning Speke)

офицер британской индийской армии, исследователь Африки, в 1858 году обнаруживший озеро Виктория, а вместе с тем и исток Белого Нила. Родился в городе Бидефон британского графства Девон. В 1844 году был направлен служить в британскую армию Индии, где принял участие в Первой англо-сикхской войне. Впоследствии исследовал Гималаи и Тибет. В 1854 году впервые принял участие в исследовательской экспедиции Ричарда Фрэнсиса Бёртона в Сомали. Однако экспедицию везде преследовали неудачи. В результате нападения Бёртон и Спик были серьёзно ранены: в Спика несколько раз вонзили копьё, а Бёртону пронзили щёку. Однако обоим путешественникам удалось спастись. Спик вернулся в Англию и, вылечившись, отправился на Крымскую войну. В 1856 году Спик и Бёртон организовали новую экспедицию, но уже в Восточную Африку с целью открытия Великих озёр, которые, по слухам, находились в центре континента. Путешественники также не теряли надежды найти исток Нила, который, предположительно, находился в озере Малави (или озеро Ньяса). Экспедиция была очень сложной. Её участники страдали от тропических заболеваний. А Спик даже временно оглох, когда в его ухо попал жук (его удалось вытащить только с помощью ножа), а впоследствии — временно ослеп. Экспедиции удалось в феврале 1858 года открыть озеро Танганьика, ошибочно принятому Бёртоном за исток Нила. Из-за болезни Бёртона участники были вынуждены задержаться в Таборе, откуда Спик самостоятельно отправился к озеру Ньянза, как его называли местные жители. Уже 30 июля 1858 года путешественник открыл это озеро, назвав его «Виктория» в честь британской королевы. Тем не менее большое количество информации, собранной об озере, не удалось сохранить (в том числе, сведения о высоте и площади). Согласно же предположениям Спика, Виктория являлась истоком Нила, что категорически отрицал Бёртон. В 1859 году Бёртон был вынужден задержаться в Адене. Не дожидаясь его, Спик отправился в Лондон, куда прибыл 8 мая 1859 года, объявив общественности (в том числе, Королевскому географическому обществу) об открытии истока Нила. Когда 21 мая на родину вернулся Бёртон, путешественник сильно разозлился на Спика, так как согласно договорённостям они должны были вместе выступить перед Географическим обществом. К тому же, он отрицал идею Джона о том, что озеро Виктория являлось истоком Нила. В дальнейшем конфликт был обострён тем фактом, что Спику поручили возглавить собственную экспедицию, целью которой было достичь нильских истоков и спуститься вниз по реке, связав маршрут предыдущей экспедиции с маршрутами исследователей, продвигавшихся по Нилу с севера. Бёртон не был приглашён. Но несмотря на это, 13 июня 1859 года оба путешественника предоставили Королевскому географическому обществу подготовленные совместно бумаги, посвящённые экспедиции. В октябре 1860 года, вместе с Джеймсом Огастусом Грантом, Спик отправился в новую экспедицию, начав её с острова Занзибар. Достигнув в январе 1861 года города Табора, путешественники взяли курс на северо-северо-запад в государство Карагве, а затем — в государство Буганде (Уганда). По пути участники открыли вулканические горы Мфумбиро (Муфумбиро, Вирунга), которые возвышались далеко на западе, на территории Руанды. Здесь же британские путешественники открыли реку Кагера, главный приток озера Виктория. В январе 1862 года Спик отправился в Буганде, но уже без Гранта, который из-за болезни задержался в Карагве. В феврале исследователь достиг резиденции короля Буганде, где провёл около полугода: только в мае к нему присоединился отставший Грант. Здесь путешественники разделились на две группы: Грант двинулся на северо-запад, а Спик — на восток. 28 июля 1862 года последний достиг озера Виктория.

[520x700]

[520x700]

Обелиск Спика в Кенсингтонских садах у Кенсингтонского дворца.

Впоследствии Спику удалось повторно открыть главный приток озера — реку Кагера, при этом путешественник установил место выхода реки Виктория-Нил. Спустившись вниз по реке, Спик объединился с группой Гранта, доплыв до города Гондокоро в южной части Судана, где встретил английского путешественника Самьюэла Бейкера. Затем экспедиция доплыла до Александрии, откуда в Лондон была отправлена телеграмма «The Nile is settled» (в переводе с английского языка «С Нилом всё в порядке»). В июне 1863 года путешественники были уже на родине. Тем не менее спор вокруг истока Нила не был решен. Бёртон и ряд других исследователей скептически отнеслись к открытиям Спика, а последний в запальчивости обвинил своего товарища в нетрадиционной ориентации. На 18 сентября 1864 года в городе Бат были специально назначены дебаты между двумя исследователями. Бёртон собирался отталкиваться от той мысли, что озеро Виктория состояло из двух обособленных озёр. Кроме устных данных у Спика не было доказательств иной точки зрения. Утром, накануне дебатов, стало известно, что Джон Хеннинг умер от огнестрельного ранения, которое было нанесено самим путешественником во время охоты 15 сентября 1864 года. Остаётся неизвестным, было ли это несчастным случаем или самоубийством. В честь путешественника назван один из пиков в горах Рувензори (Уганда). Сочинения: Journal of the discovery of the source of the Nile, . ., 1922; What led to the discovery of the source of the Nile, Edin. — L., 1864. Литература: Горнунг М.Б., Липец Ю.Г., Олейников И.Н., История открытия и исследования Африки, Москва, 1973.

1828

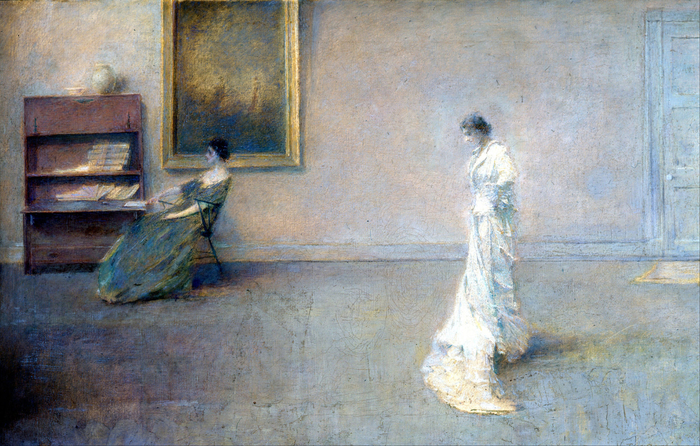

Пьетро Риккарди (итальянское имя — Pietro Riccardi)

итальянский математик. Родился в городе Модена, Эмилия-Романья, Королевство Италия. В 1848 году получил учёную степень по математике в Болонском университете, в 1851 году там же получил степень по инженерным наукам. С этого же года занимался практическими работами в званиях инженера, архитектора и гидравлика. С 1859 года был профессором геодезии в Моденском университете, с 1873 года — профессором практической геометрии в Моденском техническом институте, а с 1877 года в Университете и в Инженерной школе в Болонье. В 1888 году вышел в отставку. Умер в родном городе 30 сентября 1898 года. Главными предметами его научных работ были история и библиография математических наук: «Итальянская математическая библиотека от начала книгопечатания до первых лет XIX века» (итал. Biblioteca matematica italiana dalla origine della stampa ai primi anni del secolo XIX; Модена, 1870—1880, 2-е издание — Турин, 1894) с прибавлением (там же, 1891); «Cenni sulla storia della Geodesia in Italia dalle prime epoche fin’oltre alla metà del secolo XIX» (Болонья, 1879—1884). Источники: Риккарди, Пьетро // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1828

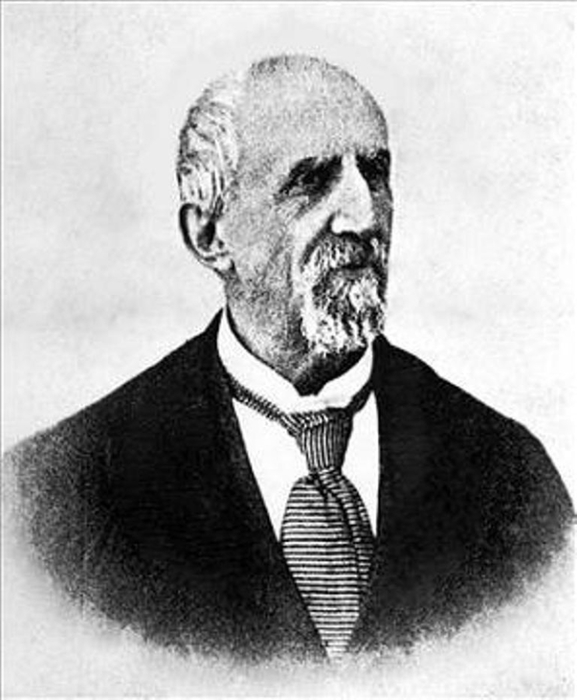

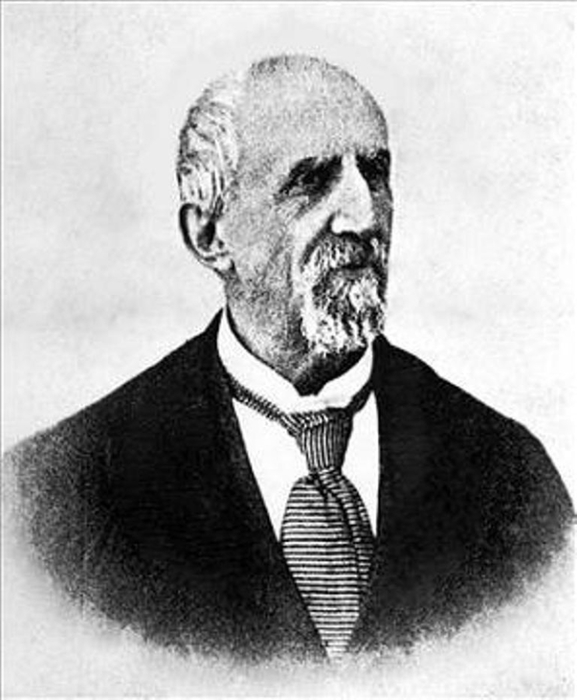

Константин Константинович Стамати-Чуря (молдавское имя — Constantin Stamati-Ciurea) молдавский русский писатель-прозаик, драматург, публицист и дипломат. Родился в городе Кишинёв, Бессарабия, ныне Молдаыия. Сын писателя Константина Стамати. Был коллежским регистратором, чиновником в Бессарабском правительстве при Инзове. Работал в качестве дипломата в русских посольствах в Париже, Берлине и Лондоне. Писал рассказы («O vînătoare în Basarabia»), пьесы («Fricosul», «Moartea lui Lermontov», «Cînofilul» и др.). Был близко знаком с Пушкиным, когда поэт жил в Кишиневе.

Стамати и Пушкин на почтовой марке Молдовы

Пушкин встречался с братом и сестрой Стамати. Умер в селе Старые Каракушаны, ныне Бричанский район, Молдавия 22 февраля 1898 года. Литература: Бобынэ Г.Е. Константин Стамати-Чуря. — Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1986. — 108 страниц. — (Молдавские мыслители). — 5000 экземпляров (в переплёте)

[421x699]

[421x699]

1830

Альберто Блест Гана (испанское имя — Alberto Blest Gana)

чилийский романист. Родился в Сантьяго. Проживая во Франции в 1847–1851, страстно увлекся романами О.Бальзака. На родине стал основоположником чилийского романа, создав по европейским образцам около десятка романов. Шумный успех имел «Мартин Ривас» (Martin Rivas, 1862) – реалистически воссозданная история молодого человека на фоне восстания 1851 в столице, первый сколок чилийской жизни. Тогда же, в начальный период своего творчества, Блест Гана выпустил романы «Арифметика любви» (La aritmética del amor, 1860) и «Идеал повесы» (El ideal de un calavera, 1863). После длительного пребывания на дипломатической службе во Франции и Великобритании (1871-1895), обогащенный произведениями новых европейских литераторов, писатель вернулся к литературному творчеству и создал романы «Во времена реконкисты» (Durante la reconquista, 1897), «Изгнанники» (Los Transplantados, 1904), «Безумный Эстеро» (El loco Estero, 1909) и «Глэдис Фэйрфилд2 (Gladys Fairfield, 1912). 2Безумный Эстеро» – по мнению большинства критиков, лучший роман писателя – написан по воспоминаниям детства. Умер в Париже 9 ноября 1920 года. Литература: Любимова Е. «Человеческая комедия Чили»: Романы Альберто Блест Ганы. – В книге: Формирование национальных литературт Латинской Америки. Москва, 1970; Блест Гана А. Мартин Ривас. Москва, 1981

1830

Жюль Арну де Ривьер (французское имя — Jules Arnous de Rivière)

французский шахматист и шахматный журналист. Родился в городе Нант, департамент Атлантическая Луара, Франция. В 1858 году в Париже встретился с Полом Морфи. Сыграл с ним в кафе де ля Режанс множество партий. В последующие годы он выиграл серию матчей: в 1860 году в Лондоне 5 : 2 против Томаса Барнса, в том же году в Париже 7 : 1 против Поля Журну, в 1867 году в Париже 2 : 0 против Иоганна Лёвенталя. В 1883 году в Париже проиграл Михаилу Чигорину со счётом 4 : 5. В 1867 году в Париже во время проведения Всемирной выставки был организован круговой турнир с участием 13 известных шахматистов.

Пол Морфи и Жюль Арну де Ривьер в Приже, 1858.

На этом турнире де Ривьеру удалось занять шестое место. Ещё до Эмануэля Ласкера утверждал, что по игре можно определить характер и темперамент шахматиста и что «личность сказывается в стиле игры». Однако это брошенное вскользь замечание не было обосновано и прошло незамеченным. Умер в Париже 11 сентября 1905 года. Книги: Nouveau manuel illustré du jeu des échecs, Париж, 1861.

1833

Юлий Галактионович Жуковский

русский литератор и экономист. Управляющий Государственным банком России (1889—1894), сенатор. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Училище правоведения (1853). В 1853—1859 служил в министерстве финансов (коллежский секретарь, титулярный советник), в 1859—1864 — в Государственной канцелярии: старший помощник экспедитора, а с 1861 — экспедитор канцелярии, надворный советник. Участвовал в подготовке проектов положений, ставших впоследствии законодательной основой крестьянской и судебной реформ. Работая в Главном Комитете об устройстве сельского состояния, горячо отстаивал права крестьянства на землю. В 1864 вышел в отставку, занимался научной и литературной деятельностью. С 1876 вновь служил в министерстве финансов: чиновник особых поручений, заведующий, управляюший отделом по финансам Царства Польского. С 1883 — действительный статский советник. С 1885 — товарищ управляющего, с 1889 — управляющий Государственным банком. С 1894 — член Совета министра финансов, с 1901 — сенатор в департаменте герольдии. Начал публиковаться в 1859, когда выступил в печати с повестью «Петербургские ночи» и статьей «Общественные отношения России с точки зрения исторической науки и права» в сборнике «Весна». В 1860—1866 регулярно печатал статьи по экономическим и юридическим вопросам в журнале «Современник». Был фактическим редактором газеты «Народная летопись» (1865), одним из редакторов журнала «Космос» (1869). В этот период придерживался весьма радикальных политических взглядов. За одну из своих статей Жуковский вместе с А.Н.Пыпиным был привлечён к суду за оскорбление дворянства, оправдан Санкт-Петербургским окружным судом, но приговорён судебной палатой к трехнедельному аресту на гауптвахте. Когда известный писатель Н.А.Некрасов в 1868 стал фактическим редактором «Отечественных Записок» и привлёк к участию в этом издании некоторых из прежних сотрудников «Современника», Жуковский не примкнул к их числу и вместе с М.М.Антоновичем издал книгу «Материалы для характеристики современной русской литературы», в которой Жуковскому принадлежала статья «Содержание и программа „Отечественных Записок“ за прошлый (1868) год». Сторонники Некрасова резко негативно отнеслись к этой книге, в советском литературоведении она считалась «пасквильной».В 1870—1880-е годы публиковал статтьи на экономические темы в журнале «Вестник Европы».

В статье «Карл Маркс и его книга о капитале» («Вестник Европы», 1877, № 9) подверг резкой критике марксистское учение. Следствием этой статьи стала оживлённая дискуссия, в которой принял участие и Маркс посредством письма в редакцию «Отечественных записок».Автор работ «Политические и общественные теории в XVI в.» (Санкт-Петербург, 1866); «Прудон и Луи Блан» (Санкт-Петербург, 1867), «Деньги и банки», «Население и земледелие», «Нравственная культура», «Промышленность», «Крестьянское дело и общественная инициатива» (1911). Главный труд — «История политической литературы XIX столетия», том I (Санкт-Петербург., 1871), в котором основное внимание было уделено учениям экономистов классической школы. Считался талантливым популяризатором экономических знаний, но часто выходил за пределы простого изложения концепций известных экономистов, подвергал их работы подробному анализу. Особое внимание уделял анализу взглядов Давида Рикардо. Иллюстрировал строго логическое построение системы Рикардо с помощью математических формул. Умер в Санкт-Петербурге 27 ноября 1907 года. Семья: Жена — Жуковская Екатерина Ивановна (урожд. Ильина; по первому мужу Ценина; псевдоним Д.Торохов; 1841—1913), переводчица, мемуаристка, сестра отца философа Ивана Ильина. Была членом Знаменской коммуны. После смерти мужа работала над изданием его сочинений. Дочь — Жуковская-Лисенко Наталья Юльевна (псевдонимы: Н.Лисенко; Н.Лисин, и др.; 1874—1940), драматург, переводчица. Сыновья: Николай и Григорий. Сочинения: Политические и общественные теории XVI века, Санкт-Петербург. 1866; Прудон и Луи Блан, Санкт-Петербург, 1866; История политической литературы XIX столетия, том 1, Санкт-Петербург, 1871; Деньги и банки, Санкт-Петербург, 1906; Население и земледелие, Санкт-Петербург, 1907; XIX век и его нравственная культура, Санкт-Петербург, 1909; Промышленность, Санкт-Петербург, 1910. Литература: Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями, 2 издание, Ленинград, 1951; К.Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. (Сборник), Москва, 1967; Зибер Н., Несколько замечаний по поводу статьи Ю.Жуковского "Карл Маркс и его книга о капитале", Избранные экономические произведения, том 1, Москва, 1959; Козьмин Б.П., Из истории революционной мысли в России, Избранные труды, Москва, 1961; Реуэль А.Л., Русская экономическая мысль 1860-1870 годов XIX века и марксизм, Москва, 1956.

1834

Владимир Карлович (Рудольф Август Вольдемар) фон Шлиппе

русский государственный деятель, действительный тайный советник (1911), камергер (1889). Родился в Москве. Отец — Карл Иванович (Карл Август) фон Шлиппе (1798—1867), родоначальник российских Шлиппе, приехал в Россию из саксонского города Пегау. Мать — Иоганна Агнесса Фёдоровна, урождённая Андре (1808—1873), дочь финанс-секретаря из Дрездена. Учился в Московском университете (1852-1854). Владимир Шлиппе пошёл добровольцем на войну, но он доехал до места назначения, между воюющими сторонами было заключено перемирие, не позволившее ему участвовать в военных действиях (хотя он и получил памятную медаль участников Крымской кампании). После этого в университет решил не возвращаться, т.к. его отцу требовались надёжные помощники в широко развивавшемся плесенском фабричном производстве. Поселился в селе Плесенском, при заводе, и по настоянию отца стал на практике изучать химическое производство. С 1854 по 1865 (семь трёхлетних сроков подряд) почётный мировой судья по Верейскому уезду. С 1866 по 1889 был председателем съезда мировых судей Верейского уездного округа. В 1870 году избран предводителем дворянства Верейского уезда. В 1889—1890 — Симбирский вице-губернатор. В 1890—1893 — Екатеринославский губернатор. В губернии Шлиппе организовал активную борьбу с засухой, создал «Общество для облесения степей» и «Общество защиты от оврагов». Впервые в этой губернии ввёл совещания земских начальников. С 1893 года — Тульский губернатор. Занимал этот пост до 1905 года. Член Государственного совета. После Октябрьской революции жил в эмиграции в Дрездене, где умер 24 ноября 1923 года.

Ольга Альбертовна и Владимир Карлович Шлиппе. Таширово. 1916 г.

Семья: Был женат (с 1870) на своей двоюродной сестре — Ольге Альбертовне Андре (1853—1927), младшей дочери Альберта Андре, горного инженера, директора ротшильдовского горного предприятия в моравском Витковице, и Иоанны Лангер.

Сыновья К. И. Шлиппе Слева направо: Густав, Владимир, Виктор, Александр. 1870-е гг. Дети: Карл (Карл Альберт Александр) (1871, Москва — 1938, Семипалатинск) — Верейский уездный предводитель дворянства, земский начальник; почетный член Екатеринославского губернского попечительства детских приютов. Был владельцем имения Любаново. Жена — Мария Эдуардовна, урожд. фон Беренс (1876—1945), в 1921 году, вместе с дочерью эмигрировала в Германию. К.В.Шлиппе не удалось уехать вместе с семьей; впоследствии сослан в Семипалатинск, в 1938 году обвинён в шпионаже и расстрелян. Старшая дочь, Елизавета Карловна (1901, Любаново — 1995, Бремен), в 1926 году вышла замуж за инженера Петра Николаевича Михалевского; написала воспоминания: «Детство, отрочество и бегство из России» (1946); Фёдор (1873—1951) — предводитель московского дворянства, автор Автобиографических записок; Маргарита (Маргарита Елена) (1877, Таширово — 1975, Деттинген) — замуж не выходила; Борис (Борис Александр Эмилий) (1878, Таширово — 1943, Берлин) — женат не был; Алиса (Алиса Агнесса Гертруда Ольга) (1881, Таширово — 1928, Дрезден) — замуж не выходила; Альберт (Альберт Вольдемар Эдуард) (1886, Таширово — 1958, Деттинген) — женат не был Награды: Орден Святого Станислава I степени (1889); Орден Святой Анны I степени (1892); Орден Святого Владимира II степени (1898); Орден Белого орла (1904); Орден Святого Александра Невского (1914). Литература: Васильева Е.В. Тульский губернатор В.К.Шлиппе // Немцы Тульского края: страницы биографий / Составители: О.А.Князева, М. В. Майоров. — Тула: Левша, 2007. — 184 страницы — ISBN 5-86269-0236-3; Долгов Д.В. Шлиппе фон Альберт Владимирович // Современные гуманитарные исследования. № 3(52) — М.,2013. — Страницы 15—16; Список гражданским чинам первых трех классов. — Санкт-Петербург: Сенатская типография, 1910.

1836

Райнандриамампандри (малагасийское имя – Rainandriamampandry; настоящее имя –Рабезандрина, Rabezandrina)

малагасийский государственный и военный деятель, автор труда «История Мадагаскара» (в 3-х томах). Райнандриамампандри происходил из знатной малагасийской семьи, его дед — Рамахери — был губернатором префектуры Манандзари (в провинции Фианаранцуа). Образование получил в колледже Лондонского миссионерского общества, с 1869 года служил в церкви при королевском дворце, с 1872 года возглавлял епархию в Амбухидратриму. В 1881—1885 годах занимал пост заместителя министра внутренних дел, с 1885 по 1895 год губернатор Таматаве.Во время Первой франко-малагасийской войны 1883—1885 годов был назначен генералом малагасийской армии. 10-го сентября 1885 года войска под его командованием успешно отразили французское наступление в битве при Фарафата, что вынудило Францию начать мирные переговоры с Имериной. Во время Второй франко-малагасийской войне 1894—1895 годов Райнандриамампандри снова возглавил оборону укреплений Фарафата.

Райнандриамампандри, 1895

Он пользовался большой популярностью в войсках благодаря своим успехам в Первой франко-малагасийской войне, но так и не был назначен командующим малагасийской армией, так как премьер-министр Райнилайаривуни опасался конкуренции с его стороны. После поражения во Второй франко-малагасийской войне 1894—1895 годов Мадагаскар стал колонией Францией, но в стране несмотря на капитуляцию развернулась настоящая партизанская война — «движение меналамба», поставившее под угрозу власть Франции. Считалось, что действия повстанческих отрядов координировала группа высшей знати, поддерживаемая членами королевской семьи. Чтобы устрашить повстанцев и мирное население Мадагаскара, оккупационными властями был инициирован процесс, на котором в качестве обвиняемых предстали принц Рацимамангу — как представителя королевского двора, и Райнандриамампандри — как представитель высшей знати.

Казнь Райнандриамампандри. 15 октября 1896 года

Доказательства их участия в заговоре были фальсифицированы, сам суд продолжался всего несколько дней. 15 октября 1896 года было объявлено о вынесении смертного приговора и расстреле обвиняемых. Райнандриамампандри был объявлен «мучеником за родину». Он стал героем антиколониальной борьбы. Малагасийские писатели и поэты посвящали ему произведения, в которых прославляли его деяния.

Изучение истории и культуры Мадагаскара

Райнандриамампандри был учеником первого малагасийского историка Раумбаны, прекрасно знал английский язык. В 1863 году опубликовал «Англо-малагасийский словарь», насчитывавший 476 страниц. Однако он также с увлечением собирал древние сказания, записывал исторические традиции, копировал старые рукописи. В частности, он снял копию с исторической рукописи, составленной еще в 1844 году неким Рабетрану. После смерти Райнандриамампандри в 1896 году был опубликован его труд «История и обычаи предков», содержащий исторические очерки, описание обычаи и традиции малагасийцев, образцы фольклора. Главным трудом его жизни стала «История Мадагаскара», над которой он работал почти 20 лет. Она до сих пор остается одним из самых достоверных источником по малагасийской истории.

1837

Теодор Розетти Теодор Розетти

румынский государственный и политический деятель, премьер-министр Румынии (1888-1889). Умер 17 июля 1823 года.

1842

Филипп фон Натузиус (немецкое имя — Philipp von Nathusius)

германский прусский политик, публицист и редактор, главный редактор так называемой «Крестовой газеты» («Kreuzzeitung»). Родился в Хальденслебене, Саксония-Анхальт, Германия. Сын публициста Филлипа Натузиуса и детской писательницы Марии Натузиус. Образование получил в Гейдельберге и Галле, где изучал право, историю и сельское хозяйство. В 1866 году вступил во владение имением Гундисбург и в 1890 году продал его. С 1872 по 1876 год был главным редактором «Крестовой газеты», первоначально сотрудничавшей с Отто фон Бисмарком, но затем разошедшейся с ним из-за заказов на антисемитские и клеветнические статьи; после этого до 1879 года издавал «Reichsboten für den Mittelstand und die evangelischen Pastoren». В 1876 году участвовал в основании немецкой консервативной партии, находившейся в оппозиции к Бисмарку. В 1877—1878 годах состоял членом рейхстага от консерваторов (первый раз неудачно пробовал избраться в 1874 году). В 1878 году проиграл очередные выборы и ушёл из политики. В начале 1880-х годов был управляющим в имении князя Антона Гогенцоллерн-Зигмарингена, в 1885 году переехал в Рудольштадт и начал работать над Немецкой консервативной энциклопедией, но до конца жизни успел подготовить только три её тома. Был противником эмансипации женщин, придерживался консервативных протестантских. Умер в Берлине 8 июля 1900 года. Главные работы: «Konservative Partei und Ministerium» (Берлин, 1872), «Die Zivilehe» (1872), «Ständische Gliederung und Kreisordnung» (1872) и «Konservative Position» (1876). Источники: Натузиус, Филипп // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

[550x699]

[550x699]

1843

Федор Евгеньевич Корш

русский филолог-классик, славист, востоковед, стиховед, поэт-переводчик. Академик Санкт-Петербургской Академии Наук (1900), заслуженный профессор Московского университета (1893), сын Е.Ф.Корша. Фёдор Корш родился в Москве, в семье переводчика и журналиста Евгения Фёдоровича Корша. Первоначальное образование получил в пансионе Циммермана при евангелическо-реформатской церкви в Москве (1854—1860). Перед поступлением в Московский университет в 1860 году принял православие. В 1864 году окончил со степенью кандидата историко-филологический факультет Московского университета, удостоившись стипендии Т.Н.Грановского. Был оставлен на кафедре римской словесности для подготовки к профессорскому званию. Одновременно преподавал латинский язык в пансионе Циммермана и французский — в Александровском военном училище. С сентября 1866 года стал преподавать в Московском университете греческий язык. В 1868 году защитил магистерскую диссертацию «О Сатурнийском стихе» (на лат. яз.), был избран приват-доцентом и на два года уехал в заграничеую командировку; слушал лекции в Берлинском, Венском и Римском университетах. С 1870 года являлся преподавателем греческой, а с 1872 года — римской словесности. В 1877 году защитил докторскую диссертацию «Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса» и был утверждён экстраординарным профессором Московского университета по кафедре римской словесности, где преподавал с перерывами до 1905 года, с 1883 года — в качестве ординарного профессора. В 1890 году его место на кафедре римской словесности занял И.И.Луньяк и Корш перешёл на такую же кафедру в Новороссийский университет; в 1892 году Корш вернулся на московскую кафедру, а Луньяк перешёл в Новороссийский университет. С 1892 года преподавал также персидскую филологию в Лазаревском институте восточных языков. В 1895 году стал членом-корреспондентом, а с 1900 года — академиком Петербургской Академии наук. Был председателем Восточной комиссии Московского археографического общества (с 1888 года), Диалектологической комиссии санкт-Петербургской Академии Наук (с 1909 года), Комиссии для редакции украинского перевода Евангелия (с 1905 года), Общества славянской культуры (с 1908 года), Комиссии для издания сочинений Пушкина при Отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук. Фёдор Корш являлся членом Копенгагенского филологического общества, действительным членом НОШ во Львове, Угро-финского общества (Финляндия), почётным членом пяти русских и многих зарубежных университетов. Корш знал много европейских и восточных языков. Научные работы — по классической филологии, сравнительному индоевропейскому языковедению, славяноведению, востоковедению, истории литературы и т. д. Обладал выдающейся эрудицией не только по своей специальности, но и по истории европейской литературы и языковедению индоевропейских и азиатских наречий. Написал: «Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса» (Москва, 1877), «О сатурнийском стихе» и ряд рецензий в «Критическом Обозрении». Занимался исследованиями античной, древнеиндийской, славянской, тюркской ритмики и стихосложения. Корш является автором идеи синтаксической типологии, то есть изучения одинаковых синтаксических конструкций в родственных и не родственных языках. В историко-литературных работах анализировал тексты классических авторов (Гесиод, Софокл, Еврипид, Гораций, Овидий, Плавт, Цицерон и др.), также «Слова о полку Игореве», произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя, Тараса Шевченко. Коршу принадлежит множество переводов славянских авторов, в частности Франце Прешерна. В 1889 году в «Русской мысли» был опубликован его перевод «Венка сонетов» Прешерна, ставший первым Венком сонетов на русском языке. Фёдор Корш уделял внимание и «украинскому вопросу». Он изучал малорусское наречие и проявлял интерес к развитию украинского языка, общался с известными деятелями украинского движения. Так, под его наблюдением был создан украинский перевод Евангелия, который подвергся жёсткой критике как со стороны церковных деятелей, так и филологов, в том числе придерживающихся украинофильских взглядов, таких как П.И.Житецкий. В 1905 году Корш участвовал в академической комиссии по рассмотрению вопроса о малорусском слове. В состав комиссии должны были входить ещё семеро академиков, но четверо из них — зоолог В.В.Заленский, археолог А.С.Лаппо-Данилевский, ориенталист С.Ф.Ольденбург и ботаник А.С.Фаминцын самоустранились от участия как не специалисты по славянской филологии, а филолог Ф.Ф.Фортунатов не проявил интереса к этой затее. В результате комиссию представляли только Ф.Е.Корш и А.А.Шахматов, пригласившие к сотрудничеству группу учёных-украинофилов — А.И.Лотоцкого, П.Я.Стебницкого, М.А.Славинского и других. Ими была составлена записка «Об отмене стеснений малорусского печатного слова», впоследствии изданная на правах рукописи с разрешения Академии наук. Эта записка не получила одобрения в научном сообществе — никто из нескольких десятков авторитетных филологов Академии не поставил свою подпись под запиской, а националист и член Союза русского народа академик А.И.Соболевский выступил с резким протестом. Но в то же время сам Фёдор Корш не являлся сторонником теории об окончательном отделении малорусского наречия от русского языка. Он видел в попытках радикального разрешения языковых проблем политическую подоплёку: «Что из себя представляет малоруская речь: язык или наречие? На это отвечают различно даже сами малорусские ученые-языковеды. Так, Пав.Игн.Житецкий в заглавии своих книг называет речь малороссов наречием, другие, наоборот, языком. Галицкий украинофил Огоновский употребляет выражение «ruthenische Sprache» и тем стремится подчеркнуть, что малорусская речь есть отдельный язык. Тут сказалась польская и немецкая политика, так как немцам и полякам выгодно было внушать малороссам мысль, что последние будто бы не являются русскими. Известна теория Духинского о не славянском (а урало-алтайском) происхождении русских.» Некоторое время состоял постоянным сотрудником в журнале «Филологическое обозрение», который издавался в городе Москве. Участвовал в издании одного из первых российских изданий, синтезирующих знания по украиноведению — «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (1914—1916). Умер Ф.Е.Корш в родном городе 1 марта 1915 года. Избранная библиография: О русском народном стихосложении. Выпуск 1: Былины // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — 1896. Том I, Книга 1. — Страницы 1—45; 1897. Том II, Книга 2. — Страницы 429—504 [То же. Санкт-Петербург, 1901., 121 страница (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук; Том LXVII, № 8)]; Разбор вопроса об окончании «Русалки» Пушкина по записи Д.П.Зуева // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — 1898. Том III, Книга 3. — Страницы 634—785; 1899. Том IV, Книга 1. — Страницы 1—100; Книга 2. — Страницы 476—588; Римская элегия и романтизм // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1899 года. — [Москва: Университетская типография, 1899]. — Страницы 1—112 (1-й пагинации); Стихотворения Франца Преширна / Со словенских и немецких подлинников перевёл Ф.Корш. — Москва: Г.Лисснер и А.Гешель, 1901. — Страницы 224 следующие; Введение в науку о славянском стихосложении // Статьи по славяноведению. — Санкт-Петербург, 1906. — Выпуск II. — Страницы 300—378; Персидские лирики X—XV вв. / С персидского языка перевёл академик Ф.Корш, после его смерти проредактировал и вступительной статьёй снабдил профессор А. Крымский. — Москва: М. и С.Сабашниковы, 1916. — XXXIX, 126 страниц: 1 лист иллюстраций. (Памятники мировой литературы).

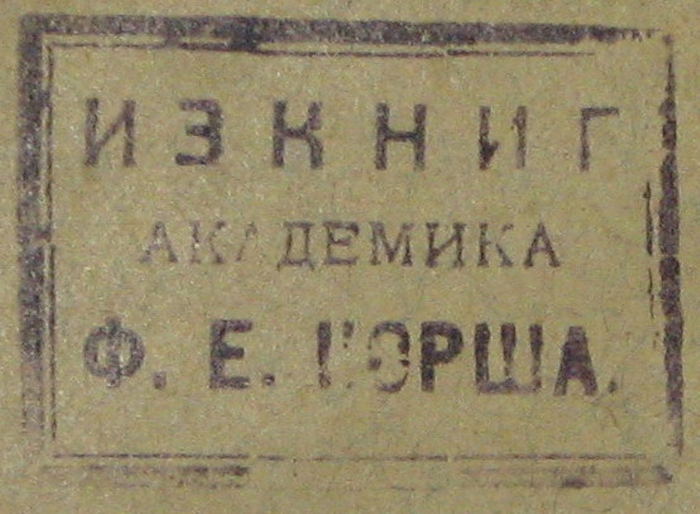

Штамп книг из собрания академика Ф.Е.Корша в Научной библиотеке МГУ

В 1964 году Московский университет приобрел у дочери Ф.Е.Корша книги из его личной библиотеки, всего 413 томов, среди которых труды самого Корша и других учёных-филологов, собрание брошюр-оттисков с автографами известных ученых. В настоящий момент библиотека профессора хранится в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова, составлено краткое описание библиотеки.

Литература: Волков В.А., Куликова М.В., Логинов В.С. Московские профессора XVIII — начала XX веков. Гуманитарные и общественные науки. — Москва: Янус-К; Московские учебники и картолитография, 2006. — Страницы 135—136. — 300 страниц — 2 000 экземпляров — ISBN 5—8037—0164—5; Колесов В.В. Корш Федор Евгеньевич // Энциклопедия «Слова о полку Игореве» Том 3. К—О. — Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1995. — Страницы 82—85; Корш, Федор Евгеньевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907; Дмитриев Н.К. Фёдор Евгеньевич Корш. — Москва: Издательство Московского университета, 1962; Богданов А.И. Фёдор Евгеньевич Корш / Академия Наук Туркменской ССР; Под редакцией З.Б.Мухамедовой. — Ашхабад: Ылым, 1982. Рекомендуемая литература: Библиография трудов Ф.Е.Корша [и литература о нём] // Дмитриев Н. К. Фёдор Евгеньевич Корш. — Москва, 1962. — Страницы 35—56; Шахматов А.А. Фёдор Евгениевич Корш: Некролог // Известия Императорской Академии Наук. VI серия. — 1915. Том IX, № 5. — Страницы 389—391; Дмитриев Н.К. Фёдор Евгеньевич Корш. — Москва: Издательство Московского университета, 1962. — 56 страниц, 1 лист портрет (серия «Замечательные учёные Московского университета» — 33); Богданов А.И. Фёдор Евгеньевич Корш / Академия Наук Туркменской ССР; Под редакцией З.Б.Мухамедовой. — Ашхабад: Ылым, 1982. — 126 страниц; 10 листов иллюстраций; Баскаков Н.А. Академик Ф.Е.Корш в письмах современников: К истории русской филологической науки. — Москва: Наука, 1989. — 277 страниц. Архивы: Архив Академии наук. Санкт-Петербургское отделение. — Фонд 558; Фонд 134 (229 писем А.А.Шахматову); Российская национальная библиотека. — Фонд 465.

1843

Эжен Ревийю (французское имя — Eugène Revillout)

французский египтолог и научный писатель. Родился в городе Безансон, департамент Ду, Франция. С 1872 года состоял куратором и консерватором египетских коллекций в парижском Луврском музее, также был профессором Луврской школы Парижа, где читал лекции по демотике и коптологии. Специально занимался изучением простонародного (демотического) письма древних египтян, а также коптским языком и древнеегипетским языком и литературой в целом. Считается первым исследователем правовой системы Древнего Египта и одним из крупнейших коптологов своего времени. В изучении демотики, в которой он сделал множество важных открытий, был последователем Генриха Карла Бругша. Работы его авторства: «Mémoire sur les Blemmyes» (1874 и 1888), «Papyrus coptes, actes et contrats des musées de Boulaq et du Louvre» (1876), «Apocryphes coptes du Nouveau Testament» (1876), «Vie et sentences de Secundus» (1876), «Le concile de Nicée d’après les textes coptes et les diverses collections canoniques» (1880), «Chrestomathie démotique» (1880), «Nouvelle Chrestomathie etc.» (1878), «Le roman de Setna» (1880), «Rituel funéraire de Pamonth en démotique, avec les textes hiéroglyphiques et hiératiques correspondants» (1879), «Corpus papyrorum Aegypti» (1885 и далее), «Cours de droit égyptien» (1885), «Cours de langue démotique» (1885), «Les obligations en droit égyptien» (1887), «Lettres sur les monnaies égyptiennes» (1895), «Mélanges sur la métrologie, l’économie politique et l’histoire de l’ancienne Egypte» (1896). С 1880 года издавал журнал «Revue égyptologique», посвящённый в основном коптологии и демотике. Многие его работы вызывали обширную полемику в тогдашнем научном сообществе. Умер в Париже 11 января 1913 года. Литература: Ревилью, Эжен // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

[537x700]

[537x700]

1845

Уильям Кингдом Клиффорд (William Kingdom Clifford)

английский математик и философ. Родился в Эксетере, Девон, Англия. Закончил Тринити-колледж в Кембриджском университете (1868), получив несколько отличий за успехи в учёбе. В 1871 году, по рекомендации Максвелла, он стал профессором математики и механики Лондонского университетского колледжа. Член Лондонского королевского общества (1874). В 1875 году женился на Люси Лэйн (Lucy Lane). Интенсивный творческий труд (он любил работать по ночам) подорвал здоровье учёного. Клиффорд отправился на лечение на остров Мадейра, где, однако, умер от туберкулёза 3 марта 1879 года, оставив молодую жену и двоих детей. Похоронен на Хайгейтском кладбище, Лондон, рядом с могилой Карла Маркса. Люси стала известной писательницей и присоединилась к нему 50 лет спустя. Пятитомное собрание сочинений Клиффорда было издано посмертно. Первооткрыватель алгебры Клиффорда. Объединил в своих исследованиях теорию кватернионов с алгеброй Грассмана. Продвинул (1876) алгебру бикватернионов. Изучал неевклидову геометрию — труды Римана и особенно Лобачевского, которого назвал Коперником геометрии. Наряду с Гиббсом и Хевисайдом — основоположник векторного анализа. Ввёл (1878) современные термины дивергенция (которую Максвелл называл конвергенцией) и ротор. В посмертно изданном труде «Здравый смысл в точных науках» (опубл. 1885) дал современное определение скалярного произведения векторов. В работе On the space theory of matter (1870) выдвинул опередившую своё время идею, что материя и тяготение являются проявлением искривления пространства-времени, особенностями пространственной геометрии.

Уильям Кингдон Клиффорд. Художник Джон Малер Кольер (John Maler Collier; 27 января 1850 — 11 апреля 1934)

Последний принцип лёг впоследствии в основу общей теории относительности. В XX веке значительное развитие получила основанная на работах Клиффорда теория пространств Клиффорда-Клейна. Большинство трудов Клиффорда опубликовано посмертно: 1872. On the aims and instruments of scientific thought; 1876. On the space theory of matter; 1877. «The Ethics of Belief», Contemporary Review; 1878. Elements of Dynamic, vol. 1; 1879. Seeing and Thinking, научно-популярные лекции; 1879. Lectures and Essays; 1882. Mathematical Papers / Ed. R. Tucker.- London, 1882, собрание сочинений в пяти томах; 1885. The Common Sense of the Exact Sciences. Работу завершил Карл Пирсон; 1887. Elements of Dynamic, vol. 2, in Ewald, William B., ed., 1996. From Kant to Hilbert: A Source Book in the Foundations of Mathematics, 2 vols. Oxford University Press. Посмертное издание. Клиффорд обожал возиться с детьми и написал для них сборник сказок «The Little People». Литература: Клиффорд В. Здравый смысл точных наук. Москва, 1910; Newman J.R. William Kingdon Clifford. Sci. Amer., 1953, 188, № 2, pp. 78-84; Джон Дж. О’Коннор и Эдмунд Ф.Робертсон. Клиффорд, Уильям Кингдон в архиве MacTutor.

[486x700]

[486x700]

1846

Эмиль Галле (французское имя — Emil Gallé)

французский дизайнер, представитель стиля модерн (французское название — art nouveau), реформатор художественного стекла. Э.Галле родился в Нанси. Он был сыном Ш.Галле-Рейнемера, видного предпринимателя, производившего художественное стекло и керамику. Занимался рисованием и стеклоделием, а также ботаникой, минералогией и философией в училищах Веймара (1862—1866), работал на предприятии отца в Сен-Клемане близ Нанси (с 1865 и после 1867) и стекольной фабрике в Мейзентале (Эльзас; 1866—1867). После смерти отца в 1874 году возглавил семейное дело и завел собственную мастерскую. Испытал влияние исламского, китайского и японского декоративного искусства. Начиная с дебюта на Парижской всемирной выставке 1878 Эмиль Галле завоевал авторитет тонким умением соединять разнообразные прикладные инновации с образными принципами символизма. Пользовался техникой «лунного света» (clair-de-lune; подкраска оксидами кобальта, придающими стеклу сапфировый оттенок), создавал произведения из многослойного стекла (обработанного красителями, кислотой и резьбой) — с поверхностью, напоминающей камеи из прозрачного камня. Варьируя методы работы с горячей массой, вводя в фактуру фольгу, пузырьки воздуха и нарочитые трещинки, получал, если воспользоваться его собственным термином, «стеклянные маркетри». В орнаментах Галле доминировали мотивы трав, цветов, фруктов и насекомых. С 1884 года он выпускал и так называемые «говорящие» стеклянные изделия (verreries parlantes) с цитатами из Ф.Вийона, Ш.Бодлера, С.Малларме, П.Верлена и других поэтов. С конца 1880-х годов занимался производством мебели, примечательной не только своими формами (повторяющими традиционный рокайльный дизайн), но и причудливыми резьбой и вставками из экзотических пород дерева, жемчуга, отделочных и полудрагоценных камней. Любил вводить поэтические цитаты, получая в итоге «говорящую мебель» (meubles parlantes). Стеклопродукция его фирмы (вазы, светильники и др.) подразделялась на массовую («индустриальную»), более дорогую (или «полуроскошную») и, наконец, уникальную — последнюю мастер изготовлял собственноручно. В 1901 по инициативе Галле был организован «Провинциальный альянс художественной промышленности» (позднее более известный как «Школа Нанси»). Умер в Нанси 23 сентября 1904 года. Посмертно, в 1908 году, были изданы его «Сочинения об искусстве».

1850

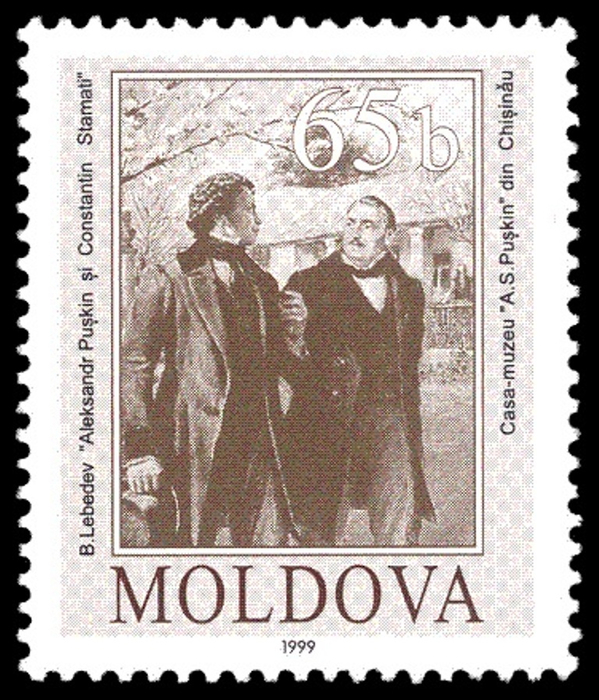

Эммануил Степанович Шифферс

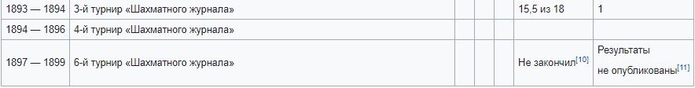

выдающийся русский шахматист. Эммануил Шифферс происходит из немецкой семьи, его родители переселились в Россию в начале XIX века из Пруссии. Хотя родители Шифферса долгое время проживали в России, они оставались подданными Пруссии. Шифферс родился в Санкт-Петербурге, его назвали Эмануэлем Карлом Георгом. Отчество «Степанович» образовалось от второго имени его отца, которого звали Иоханн Стефан. Российское подданство Эммануил Шифферс получил в 1882 году. В 1867 году Шифферс окончил гимназию и поступил в Петербургский университет на юридический факультет, а затем перевёлся на физико-математический факультет. Однако университет он не окончил и был отчислен 28 марта 1871 года. Спустя 14 лет — 7 августа 1885 года Шифферс получил диплом домашнего учителя. Будучи студентом, Шифферс стал завсегдатаем известного петербургского кафе «Доминик», в котором встречались лучшие шахматисты. В начале 1870-х годов, до появления Михаила Чигорина, Шифферс был сильнейшим шахматистом в петербургских турнирах. К 1873 году Шифферс стал сильнейшим (по-видимому) шахматистом России. В 1874/75 году Шифферс победил в турнире-гандикапе «Немецкого собрания», опередив И.С.Шумова и М.И.Чигорина. Вообще, 1874—1878 годы можно считать «годами Шифферса». Он был тогда первым в Петербурге, первым в России. Стареющий Шумов отодвинулся на второй план, молодой Чигорин только набирал силу. Шифферс и Чигорин были ровесниками, однако Шифферс начал играть в шахматы ещё в конце 1860-х годов, а Чигорин начал слишком поздно, только в возрасте 23 лет. С середины 1870-х годов Михаил Чигорин, который получал уроки шахмат у Шифферса, превзошёл своего учителя. В 1876 году Чигорин выигрывает матч у Шифферса со счетом +7-3=0 и становится лучшим шахматистом России. Однако в дальнейшем Шифферсу неоднократно удавалось выигрывать у Чигорина. Уже в следующем матче с Чигориным Шифферсу удалось взять реванш — +7-6=1. В последующие годы Шифферс ещё несколько раз играл матчи против Чигорина, однако в дальнейшем матчи выигрывал только Чигорин, хотя матчи всегда протекали в упорной борьбе. В 1879 году Шифферс проиграл +4-7=2, а в 1881 году счёт +1-7=3. Общий счёт во встречах Чигорина с Шифферсом — +41-19=15 в пользу Чигорина. В 1887 году Шифферс впервые принял участие в крупном международном турнире во Франкфурте-на-Майне. Шифферс занял 10-е место среди 21 участника. В 1894 году Шифферс играл на международном турнире в Лейпциге, где разделил 8—9-е места. В 1895 году в Англии проводился знаменитый Гастингский турнир, в котором приняли участие сильнейшие шахматисты того времени. От России в турнире участвовали Михаил Чигорин и Эммануил Шифферс. В этом турнире неожиданную победу одержал молодой американец Гарри Пильсбери (16,5 очков из 21 возможного), второе место занял Михаил Чигорин (16 очков). На третьем, четвёртом и пятом местах разместились соответственно Эммануил Ласкер, Зигберт Тарраш и Вильгельм Стейниц. Эммануил Шифферс занял 6-е место, набрав 12 очков. Среди побежденных им оказались недавний претендент на шахматную корону Чигорин и будущие соискатели К.Шлехтер и Д.Яновский. В апреле — мае 1896 года в Ростове-на-Дону был проведён матч из двенадцати партий между Шифферсом и экс-чемпионом мира Вильгельмом Стейницем. Матч был организован после Петербургского международного турнира. Средства на проведение матча выделили меценаты помещик Жеребцов и углепромышленник Иловайский. Матч проходил в упорной борьбе. Стейниц победил со счётом +6-4=1. В 1896 году Шифферс принял участие в международном турнире в Нюрнберге. Победу в этом турнире одержал чемпион мира Эммануил Ласкер. Шифферс разделил 9—10-е места с Чигориным. В 1899/1900 и 1901 годах проводились два всероссийских шахматных турнира. В обоих турнирах победил Михаил Чигорин, а Эммануил Шифферс занимал вторые места. Шифферс занимался литературной деятельностью. В 1894—1898 годах он был редактором петербургского «Шахматного журнала». В 1891—1904 годах Шифферс вёл шахматные разделы в газетах «Новости», «Петербургская газета», в приложениях к журналу «Нива».

[484x699]

[484x699]

Шифферс написал популярное руководство «Самоучитель шахматной игры». Отдельные фрагменты книги публиковались в 1890-х годах в различных журнальных статьях. Рукопись была подготовлена к изданию в 1904 году. Но 12 декабря 1904 года Шифферс умер в родном городе. Впервые книга была напечатана в 1907 году. В дальнейшем это руководство много раз переиздавалось. Последний раз книга Шифферса под редакцией мастера Ненарокова была переиздана в 1926 году. Без преувеличения можно сказать: и по глубине изложения, и по доступности, и по качеству помещённого материала учебник стал явлением выдающимся. Три поколения отечественных шахматистов прошли шахматную школу «по Шифферсу». Не случайно ещё при жизни автора его называли «всероссийским шахматным учителем».

Спортивные результаты

Соревнования по переписке

Книги: Самоучитель шахматной игры, 6-е издание, Петроград, 1919; в переработке В.И.Ненарокова, Москва, 1926. Литература: Линдер И.М. Первые русские мастера. — Москва: ФиС, 1979. — Страницы 160—210. — 255 страниц. — (Выдающиеся шахматисты мира); Длуголенский Я.Н., Зак В.Г. Люди и шахматы. Страницы шахматной истории Петербурга — Петрограда — Ленинграда. — Ленинград : Лениздат, 1988. — Страницы 65—71. — 256 страниц. — ISBN 5-289-00137-9; Шахматы : энциклопедический словарь / главный редактор А.Е.Карпов. — Москва: Советская энциклопедия, 1990. — Страницы 497. — 621 страница. — 100 000 экземпляров. — ISBN 5-85270-005-3.

1851

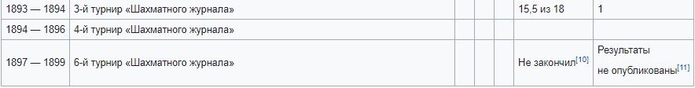

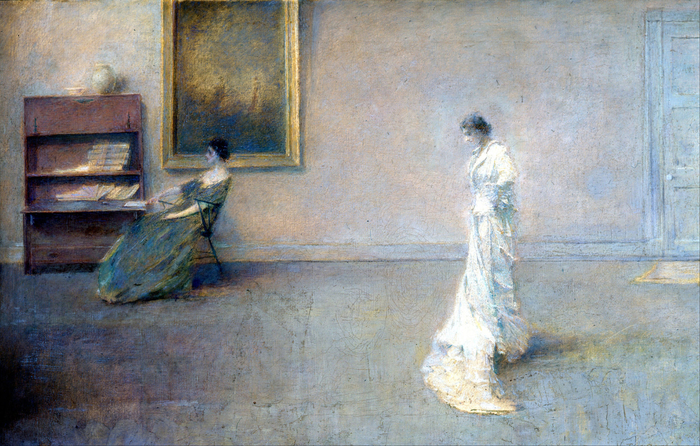

Томас Уилмер Дьюинг (Thomas Wilmer Dewing)

американский художник-тоналист, один из основателей художественного общества «Десять американских художников». Родился да в Бостоне, штат Массачусетс, США. После школы работал учеником литографии. Затем обучался в парижской Академии Жюлиана у Гюстава Буланже и Жюля Лефевра. По возвращении в Соединённые Штаты в 1878 году остановился в Бостоне. В 1880 году Томас переехал в Нью-Йорк, где познакомился и женился на Марии Оки, тоже художнице. В 1881 году он начал преподавать в нью-йоркской художественной школе Лига студентов-художников Нью-Йорка. С 1885 по 1905 годы вместе с женой проводили лето в художественной колонии городка Корниш в Нью-Гэмпшире. В 1888 году Томас Дьюинг был избран в Национальную академию дизайна. В 1898 году он стал одним из основателей группы из десяти американских художников, которые отделились от Общества американских художников в 1897 году. В 1899 году Дьюинг вступил в Общество художников-пейзажистов (Society of Landscape Painters), основанное в этом же году, где он работал с другими художниками-тоналистами. Перестал писать после 1920 года и последние годы жизни провёл в своем доме в Корнише, Нью-Гэмпшир. Умер в Нью-Йорке 5 ноября 1938 года. Похоронен на кладбище Mount Auburn Cemetery города Кембридж, Массачусетс. Был женат на художнице Марии Оки Дьюинг, у них был сын, умерший в младенчестве, и дочь Элизабет, родившаяся в 1885 году. Работы Дьюинга находятся во многих музеях, в частности в художественном музее Смитсоновского института, а также частных коллекциях Джона Геллатли (англ. John Gellatly), Чарльза Фрира и других коллекционеров.

Некоторые работы

«Лютня». Около 1895

«Чтение». 1897

«Белое платье» 1901

1851

Александр Никанорович Куликовский

генерал-майор Российской императорской армии. Происходил из дворян Воронежской губернии, бывших (до 1765 года) слободских казаков Острогожского полка. Крупный помещик. Сын полковника Никанора Евстратовича Куликовского. Получил домашнее образование. На службу поступил 19 сентября 1867 г.: юнкером в Николаевское кавалерийское училище. 24 июля 1869 года произведён в корнеты Кавалергардского полка. 12 апреля 1874 года произведён в поручики, а 16 апреля 1876 года – в штабс-ротмистры. 3 ноября того же года назначен помощником полкового ремонтёра. 11 сентября 1878 года произведён в ротмистры. С 23 ноября 1882 г. – ремонтёр 3-й бригады кавалерийского запаса. С 21 ноября 1885 г. – ремонтёр кадра № 5 кавалерийского запаса. 21 января 1893 года назначен ремонтёром кадра № 1 гвардейского запаса. 26 марта 1896 года произведён в полковники. Служил в Каргопольском драгунском полку. С 11 февраля 1897 года по 5 февраля 1903 года находился в запасе. С 6 февраля 1903 года по 29 января 1911 года был в отставке. 19 июня 1912 года за отличие произведён в генерал-майоры. С 29 января 1911 года состоял в распоряжении начальника управления по ремонтированию армии. По данным на 23 июля 1916 г., состоял в том же чине и должности. Владел крупным имением и конным заводом в слободе Евстратовка, Острогожского уезда. Дальнейшая судьба неизвестна. Семья: Сын полковника Никанора Евстратовича Куликовского (1793—1870) и Натальи Кирилловны, урождённой Гудович (1 декабря 1814 — 28 июля 1883). Дети - Павел и Николай. Жена — Евдокия Николаевна Харина. Его сын — Николай Александрович Куликовский - стал супругом великой княжны Ольги Александровны, сестры Николая II. После Февральской революции Александр Никанорович Куликовский упоминается как восприемник при крещении своего внука Тихона, родившегося 25 августа 1917 в Крыму — сына великой княжны Ольги Александровны и Николая Куликовского. Награды: Орден Святого Станислава II степени (1892); Орден Святой Анны II степени (1894). Источники: Сборник биографий кавалергардов; Список генералам по старшинству. Составлен по 28 апреля 1914. Петроград, 1914; Список генералам по старшинству. Составлен по 23 июля 1916. Петроград, 1916; Волков, С.В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Москва: Центрполиграф, 2009. — Том I. А—К. — Страница 737. — ISBN 978-5-9524-4166-8; А.Акиньшин, О.Ласунский. Куликовские в истории края и страны // Воронежский курьер. — 2009, 31 января. — № 10. — Страницы7-8; Куликовский Александр Никанорович, Русская армия в Великой войне — www.grwar.ru

1851

Анатолий Иванович Сердюков (Степуро-Сердюков)

русский революционер. Родился в Ставрополе-на-Кавказе. Из дворян. Учился в Медико-хирургической академии (1868-1873). Один из основателей общества чайковцев, ведал заграничными связями общества, вел пропаганду среди Санкт-Петербургских рабочих. С 1872 по 1875 арестовывался шесть раз. Был привлечен к дознанию по "процессу 193-x", но в связи с психическим заболеванием без суда был выслан в Тверь. Умер в Твери 14 апреля 1878 года.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[459x699]

[459x699]1827

Джон Хеннинг Спик (John Hanning Speke)

офицер британской индийской армии, исследователь Африки, в 1858 году обнаруживший озеро Виктория, а вместе с тем и исток Белого Нила. Родился в городе Бидефон британского графства Девон. В 1844 году был направлен служить в британскую армию Индии, где принял участие в Первой англо-сикхской войне. Впоследствии исследовал Гималаи и Тибет. В 1854 году впервые принял участие в исследовательской экспедиции Ричарда Фрэнсиса Бёртона в Сомали. Однако экспедицию везде преследовали неудачи. В результате нападения Бёртон и Спик были серьёзно ранены: в Спика несколько раз вонзили копьё, а Бёртону пронзили щёку. Однако обоим путешественникам удалось спастись. Спик вернулся в Англию и, вылечившись, отправился на Крымскую войну. В 1856 году Спик и Бёртон организовали новую экспедицию, но уже в Восточную Африку с целью открытия Великих озёр, которые, по слухам, находились в центре континента. Путешественники также не теряли надежды найти исток Нила, который, предположительно, находился в озере Малави (или озеро Ньяса). Экспедиция была очень сложной. Её участники страдали от тропических заболеваний. А Спик даже временно оглох, когда в его ухо попал жук (его удалось вытащить только с помощью ножа), а впоследствии — временно ослеп. Экспедиции удалось в феврале 1858 года открыть озеро Танганьика, ошибочно принятому Бёртоном за исток Нила. Из-за болезни Бёртона участники были вынуждены задержаться в Таборе, откуда Спик самостоятельно отправился к озеру Ньянза, как его называли местные жители. Уже 30 июля 1858 года путешественник открыл это озеро, назвав его «Виктория» в честь британской королевы. Тем не менее большое количество информации, собранной об озере, не удалось сохранить (в том числе, сведения о высоте и площади). Согласно же предположениям Спика, Виктория являлась истоком Нила, что категорически отрицал Бёртон. В 1859 году Бёртон был вынужден задержаться в Адене. Не дожидаясь его, Спик отправился в Лондон, куда прибыл 8 мая 1859 года, объявив общественности (в том числе, Королевскому географическому обществу) об открытии истока Нила. Когда 21 мая на родину вернулся Бёртон, путешественник сильно разозлился на Спика, так как согласно договорённостям они должны были вместе выступить перед Географическим обществом. К тому же, он отрицал идею Джона о том, что озеро Виктория являлось истоком Нила. В дальнейшем конфликт был обострён тем фактом, что Спику поручили возглавить собственную экспедицию, целью которой было достичь нильских истоков и спуститься вниз по реке, связав маршрут предыдущей экспедиции с маршрутами исследователей, продвигавшихся по Нилу с севера. Бёртон не был приглашён. Но несмотря на это, 13 июня 1859 года оба путешественника предоставили Королевскому географическому обществу подготовленные совместно бумаги, посвящённые экспедиции. В октябре 1860 года, вместе с Джеймсом Огастусом Грантом, Спик отправился в новую экспедицию, начав её с острова Занзибар. Достигнув в январе 1861 года города Табора, путешественники взяли курс на северо-северо-запад в государство Карагве, а затем — в государство Буганде (Уганда). По пути участники открыли вулканические горы Мфумбиро (Муфумбиро, Вирунга), которые возвышались далеко на западе, на территории Руанды. Здесь же британские путешественники открыли реку Кагера, главный приток озера Виктория. В январе 1862 года Спик отправился в Буганде, но уже без Гранта, который из-за болезни задержался в Карагве. В феврале исследователь достиг резиденции короля Буганде, где провёл около полугода: только в мае к нему присоединился отставший Грант. Здесь путешественники разделились на две группы: Грант двинулся на северо-запад, а Спик — на восток. 28 июля 1862 года последний достиг озера Виктория.

[520x700]

[520x700]Обелиск Спика в Кенсингтонских садах у Кенсингтонского дворца.

Впоследствии Спику удалось повторно открыть главный приток озера — реку Кагера, при этом путешественник установил место выхода реки Виктория-Нил. Спустившись вниз по реке, Спик объединился с группой Гранта, доплыв до города Гондокоро в южной части Судана, где встретил английского путешественника Самьюэла Бейкера. Затем экспедиция доплыла до Александрии, откуда в Лондон была отправлена телеграмма «The Nile is settled» (в переводе с английского языка «С Нилом всё в порядке»). В июне 1863 года путешественники были уже на родине. Тем не менее спор вокруг истока Нила не был решен. Бёртон и ряд других исследователей скептически отнеслись к открытиям Спика, а последний в запальчивости обвинил своего товарища в нетрадиционной ориентации. На 18 сентября 1864 года в городе Бат были специально назначены дебаты между двумя исследователями. Бёртон собирался отталкиваться от той мысли, что озеро Виктория состояло из двух обособленных озёр. Кроме устных данных у Спика не было доказательств иной точки зрения. Утром, накануне дебатов, стало известно, что Джон Хеннинг умер от огнестрельного ранения, которое было нанесено самим путешественником во время охоты 15 сентября 1864 года. Остаётся неизвестным, было ли это несчастным случаем или самоубийством. В честь путешественника назван один из пиков в горах Рувензори (Уганда). Сочинения: Journal of the discovery of the source of the Nile, . ., 1922; What led to the discovery of the source of the Nile, Edin. — L., 1864. Литература: Горнунг М.Б., Липец Ю.Г., Олейников И.Н., История открытия и исследования Африки, Москва, 1973.

1828

Пьетро Риккарди (итальянское имя — Pietro Riccardi)

итальянский математик. Родился в городе Модена, Эмилия-Романья, Королевство Италия. В 1848 году получил учёную степень по математике в Болонском университете, в 1851 году там же получил степень по инженерным наукам. С этого же года занимался практическими работами в званиях инженера, архитектора и гидравлика. С 1859 года был профессором геодезии в Моденском университете, с 1873 года — профессором практической геометрии в Моденском техническом институте, а с 1877 года в Университете и в Инженерной школе в Болонье. В 1888 году вышел в отставку. Умер в родном городе 30 сентября 1898 года. Главными предметами его научных работ были история и библиография математических наук: «Итальянская математическая библиотека от начала книгопечатания до первых лет XIX века» (итал. Biblioteca matematica italiana dalla origine della stampa ai primi anni del secolo XIX; Модена, 1870—1880, 2-е издание — Турин, 1894) с прибавлением (там же, 1891); «Cenni sulla storia della Geodesia in Italia dalle prime epoche fin’oltre alla metà del secolo XIX» (Болонья, 1879—1884). Источники: Риккарди, Пьетро // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1828

Константин Константинович Стамати-Чуря (молдавское имя — Constantin Stamati-Ciurea) молдавский русский писатель-прозаик, драматург, публицист и дипломат. Родился в городе Кишинёв, Бессарабия, ныне Молдаыия. Сын писателя Константина Стамати. Был коллежским регистратором, чиновником в Бессарабском правительстве при Инзове. Работал в качестве дипломата в русских посольствах в Париже, Берлине и Лондоне. Писал рассказы («O vînătoare în Basarabia»), пьесы («Fricosul», «Moartea lui Lermontov», «Cînofilul» и др.). Был близко знаком с Пушкиным, когда поэт жил в Кишиневе.

Стамати и Пушкин на почтовой марке Молдовы

Пушкин встречался с братом и сестрой Стамати. Умер в селе Старые Каракушаны, ныне Бричанский район, Молдавия 22 февраля 1898 года. Литература: Бобынэ Г.Е. Константин Стамати-Чуря. — Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1986. — 108 страниц. — (Молдавские мыслители). — 5000 экземпляров (в переплёте)

[421x699]

[421x699]1830

Альберто Блест Гана (испанское имя — Alberto Blest Gana)

чилийский романист. Родился в Сантьяго. Проживая во Франции в 1847–1851, страстно увлекся романами О.Бальзака. На родине стал основоположником чилийского романа, создав по европейским образцам около десятка романов. Шумный успех имел «Мартин Ривас» (Martin Rivas, 1862) – реалистически воссозданная история молодого человека на фоне восстания 1851 в столице, первый сколок чилийской жизни. Тогда же, в начальный период своего творчества, Блест Гана выпустил романы «Арифметика любви» (La aritmética del amor, 1860) и «Идеал повесы» (El ideal de un calavera, 1863). После длительного пребывания на дипломатической службе во Франции и Великобритании (1871-1895), обогащенный произведениями новых европейских литераторов, писатель вернулся к литературному творчеству и создал романы «Во времена реконкисты» (Durante la reconquista, 1897), «Изгнанники» (Los Transplantados, 1904), «Безумный Эстеро» (El loco Estero, 1909) и «Глэдис Фэйрфилд2 (Gladys Fairfield, 1912). 2Безумный Эстеро» – по мнению большинства критиков, лучший роман писателя – написан по воспоминаниям детства. Умер в Париже 9 ноября 1920 года. Литература: Любимова Е. «Человеческая комедия Чили»: Романы Альберто Блест Ганы. – В книге: Формирование национальных литературт Латинской Америки. Москва, 1970; Блест Гана А. Мартин Ривас. Москва, 1981

1830

Жюль Арну де Ривьер (французское имя — Jules Arnous de Rivière)

французский шахматист и шахматный журналист. Родился в городе Нант, департамент Атлантическая Луара, Франция. В 1858 году в Париже встретился с Полом Морфи. Сыграл с ним в кафе де ля Режанс множество партий. В последующие годы он выиграл серию матчей: в 1860 году в Лондоне 5 : 2 против Томаса Барнса, в том же году в Париже 7 : 1 против Поля Журну, в 1867 году в Париже 2 : 0 против Иоганна Лёвенталя. В 1883 году в Париже проиграл Михаилу Чигорину со счётом 4 : 5. В 1867 году в Париже во время проведения Всемирной выставки был организован круговой турнир с участием 13 известных шахматистов.

Пол Морфи и Жюль Арну де Ривьер в Приже, 1858.

На этом турнире де Ривьеру удалось занять шестое место. Ещё до Эмануэля Ласкера утверждал, что по игре можно определить характер и темперамент шахматиста и что «личность сказывается в стиле игры». Однако это брошенное вскользь замечание не было обосновано и прошло незамеченным. Умер в Париже 11 сентября 1905 года. Книги: Nouveau manuel illustré du jeu des échecs, Париж, 1861.

1833

Юлий Галактионович Жуковский

русский литератор и экономист. Управляющий Государственным банком России (1889—1894), сенатор. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Училище правоведения (1853). В 1853—1859 служил в министерстве финансов (коллежский секретарь, титулярный советник), в 1859—1864 — в Государственной канцелярии: старший помощник экспедитора, а с 1861 — экспедитор канцелярии, надворный советник. Участвовал в подготовке проектов положений, ставших впоследствии законодательной основой крестьянской и судебной реформ. Работая в Главном Комитете об устройстве сельского состояния, горячо отстаивал права крестьянства на землю. В 1864 вышел в отставку, занимался научной и литературной деятельностью. С 1876 вновь служил в министерстве финансов: чиновник особых поручений, заведующий, управляюший отделом по финансам Царства Польского. С 1883 — действительный статский советник. С 1885 — товарищ управляющего, с 1889 — управляющий Государственным банком. С 1894 — член Совета министра финансов, с 1901 — сенатор в департаменте герольдии. Начал публиковаться в 1859, когда выступил в печати с повестью «Петербургские ночи» и статьей «Общественные отношения России с точки зрения исторической науки и права» в сборнике «Весна». В 1860—1866 регулярно печатал статьи по экономическим и юридическим вопросам в журнале «Современник». Был фактическим редактором газеты «Народная летопись» (1865), одним из редакторов журнала «Космос» (1869). В этот период придерживался весьма радикальных политических взглядов. За одну из своих статей Жуковский вместе с А.Н.Пыпиным был привлечён к суду за оскорбление дворянства, оправдан Санкт-Петербургским окружным судом, но приговорён судебной палатой к трехнедельному аресту на гауптвахте. Когда известный писатель Н.А.Некрасов в 1868 стал фактическим редактором «Отечественных Записок» и привлёк к участию в этом издании некоторых из прежних сотрудников «Современника», Жуковский не примкнул к их числу и вместе с М.М.Антоновичем издал книгу «Материалы для характеристики современной русской литературы», в которой Жуковскому принадлежала статья «Содержание и программа „Отечественных Записок“ за прошлый (1868) год». Сторонники Некрасова резко негативно отнеслись к этой книге, в советском литературоведении она считалась «пасквильной».В 1870—1880-е годы публиковал статтьи на экономические темы в журнале «Вестник Европы».

В статье «Карл Маркс и его книга о капитале» («Вестник Европы», 1877, № 9) подверг резкой критике марксистское учение. Следствием этой статьи стала оживлённая дискуссия, в которой принял участие и Маркс посредством письма в редакцию «Отечественных записок».Автор работ «Политические и общественные теории в XVI в.» (Санкт-Петербург, 1866); «Прудон и Луи Блан» (Санкт-Петербург, 1867), «Деньги и банки», «Население и земледелие», «Нравственная культура», «Промышленность», «Крестьянское дело и общественная инициатива» (1911). Главный труд — «История политической литературы XIX столетия», том I (Санкт-Петербург., 1871), в котором основное внимание было уделено учениям экономистов классической школы. Считался талантливым популяризатором экономических знаний, но часто выходил за пределы простого изложения концепций известных экономистов, подвергал их работы подробному анализу. Особое внимание уделял анализу взглядов Давида Рикардо. Иллюстрировал строго логическое построение системы Рикардо с помощью математических формул. Умер в Санкт-Петербурге 27 ноября 1907 года. Семья: Жена — Жуковская Екатерина Ивановна (урожд. Ильина; по первому мужу Ценина; псевдоним Д.Торохов; 1841—1913), переводчица, мемуаристка, сестра отца философа Ивана Ильина. Была членом Знаменской коммуны. После смерти мужа работала над изданием его сочинений. Дочь — Жуковская-Лисенко Наталья Юльевна (псевдонимы: Н.Лисенко; Н.Лисин, и др.; 1874—1940), драматург, переводчица. Сыновья: Николай и Григорий. Сочинения: Политические и общественные теории XVI века, Санкт-Петербург. 1866; Прудон и Луи Блан, Санкт-Петербург, 1866; История политической литературы XIX столетия, том 1, Санкт-Петербург, 1871; Деньги и банки, Санкт-Петербург, 1906; Население и земледелие, Санкт-Петербург, 1907; XIX век и его нравственная культура, Санкт-Петербург, 1909; Промышленность, Санкт-Петербург, 1910. Литература: Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями, 2 издание, Ленинград, 1951; К.Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. (Сборник), Москва, 1967; Зибер Н., Несколько замечаний по поводу статьи Ю.Жуковского "Карл Маркс и его книга о капитале", Избранные экономические произведения, том 1, Москва, 1959; Козьмин Б.П., Из истории революционной мысли в России, Избранные труды, Москва, 1961; Реуэль А.Л., Русская экономическая мысль 1860-1870 годов XIX века и марксизм, Москва, 1956.

1834

Владимир Карлович (Рудольф Август Вольдемар) фон Шлиппе

русский государственный деятель, действительный тайный советник (1911), камергер (1889). Родился в Москве. Отец — Карл Иванович (Карл Август) фон Шлиппе (1798—1867), родоначальник российских Шлиппе, приехал в Россию из саксонского города Пегау. Мать — Иоганна Агнесса Фёдоровна, урождённая Андре (1808—1873), дочь финанс-секретаря из Дрездена. Учился в Московском университете (1852-1854). Владимир Шлиппе пошёл добровольцем на войну, но он доехал до места назначения, между воюющими сторонами было заключено перемирие, не позволившее ему участвовать в военных действиях (хотя он и получил памятную медаль участников Крымской кампании). После этого в университет решил не возвращаться, т.к. его отцу требовались надёжные помощники в широко развивавшемся плесенском фабричном производстве. Поселился в селе Плесенском, при заводе, и по настоянию отца стал на практике изучать химическое производство. С 1854 по 1865 (семь трёхлетних сроков подряд) почётный мировой судья по Верейскому уезду. С 1866 по 1889 был председателем съезда мировых судей Верейского уездного округа. В 1870 году избран предводителем дворянства Верейского уезда. В 1889—1890 — Симбирский вице-губернатор. В 1890—1893 — Екатеринославский губернатор. В губернии Шлиппе организовал активную борьбу с засухой, создал «Общество для облесения степей» и «Общество защиты от оврагов». Впервые в этой губернии ввёл совещания земских начальников. С 1893 года — Тульский губернатор. Занимал этот пост до 1905 года. Член Государственного совета. После Октябрьской революции жил в эмиграции в Дрездене, где умер 24 ноября 1923 года.

Ольга Альбертовна и Владимир Карлович Шлиппе. Таширово. 1916 г.

Семья: Был женат (с 1870) на своей двоюродной сестре — Ольге Альбертовне Андре (1853—1927), младшей дочери Альберта Андре, горного инженера, директора ротшильдовского горного предприятия в моравском Витковице, и Иоанны Лангер.

Сыновья К. И. Шлиппе Слева направо: Густав, Владимир, Виктор, Александр. 1870-е гг. Дети: Карл (Карл Альберт Александр) (1871, Москва — 1938, Семипалатинск) — Верейский уездный предводитель дворянства, земский начальник; почетный член Екатеринославского губернского попечительства детских приютов. Был владельцем имения Любаново. Жена — Мария Эдуардовна, урожд. фон Беренс (1876—1945), в 1921 году, вместе с дочерью эмигрировала в Германию. К.В.Шлиппе не удалось уехать вместе с семьей; впоследствии сослан в Семипалатинск, в 1938 году обвинён в шпионаже и расстрелян. Старшая дочь, Елизавета Карловна (1901, Любаново — 1995, Бремен), в 1926 году вышла замуж за инженера Петра Николаевича Михалевского; написала воспоминания: «Детство, отрочество и бегство из России» (1946); Фёдор (1873—1951) — предводитель московского дворянства, автор Автобиографических записок; Маргарита (Маргарита Елена) (1877, Таширово — 1975, Деттинген) — замуж не выходила; Борис (Борис Александр Эмилий) (1878, Таширово — 1943, Берлин) — женат не был; Алиса (Алиса Агнесса Гертруда Ольга) (1881, Таширово — 1928, Дрезден) — замуж не выходила; Альберт (Альберт Вольдемар Эдуард) (1886, Таширово — 1958, Деттинген) — женат не был Награды: Орден Святого Станислава I степени (1889); Орден Святой Анны I степени (1892); Орден Святого Владимира II степени (1898); Орден Белого орла (1904); Орден Святого Александра Невского (1914). Литература: Васильева Е.В. Тульский губернатор В.К.Шлиппе // Немцы Тульского края: страницы биографий / Составители: О.А.Князева, М. В. Майоров. — Тула: Левша, 2007. — 184 страницы — ISBN 5-86269-0236-3; Долгов Д.В. Шлиппе фон Альберт Владимирович // Современные гуманитарные исследования. № 3(52) — М.,2013. — Страницы 15—16; Список гражданским чинам первых трех классов. — Санкт-Петербург: Сенатская типография, 1910.

1836

Райнандриамампандри (малагасийское имя – Rainandriamampandry; настоящее имя –Рабезандрина, Rabezandrina)

малагасийский государственный и военный деятель, автор труда «История Мадагаскара» (в 3-х томах). Райнандриамампандри происходил из знатной малагасийской семьи, его дед — Рамахери — был губернатором префектуры Манандзари (в провинции Фианаранцуа). Образование получил в колледже Лондонского миссионерского общества, с 1869 года служил в церкви при королевском дворце, с 1872 года возглавлял епархию в Амбухидратриму. В 1881—1885 годах занимал пост заместителя министра внутренних дел, с 1885 по 1895 год губернатор Таматаве.Во время Первой франко-малагасийской войны 1883—1885 годов был назначен генералом малагасийской армии. 10-го сентября 1885 года войска под его командованием успешно отразили французское наступление в битве при Фарафата, что вынудило Францию начать мирные переговоры с Имериной. Во время Второй франко-малагасийской войне 1894—1895 годов Райнандриамампандри снова возглавил оборону укреплений Фарафата.

Райнандриамампандри, 1895

Он пользовался большой популярностью в войсках благодаря своим успехам в Первой франко-малагасийской войне, но так и не был назначен командующим малагасийской армией, так как премьер-министр Райнилайаривуни опасался конкуренции с его стороны. После поражения во Второй франко-малагасийской войне 1894—1895 годов Мадагаскар стал колонией Францией, но в стране несмотря на капитуляцию развернулась настоящая партизанская война — «движение меналамба», поставившее под угрозу власть Франции. Считалось, что действия повстанческих отрядов координировала группа высшей знати, поддерживаемая членами королевской семьи. Чтобы устрашить повстанцев и мирное население Мадагаскара, оккупационными властями был инициирован процесс, на котором в качестве обвиняемых предстали принц Рацимамангу — как представителя королевского двора, и Райнандриамампандри — как представитель высшей знати.

Казнь Райнандриамампандри. 15 октября 1896 года

Доказательства их участия в заговоре были фальсифицированы, сам суд продолжался всего несколько дней. 15 октября 1896 года было объявлено о вынесении смертного приговора и расстреле обвиняемых. Райнандриамампандри был объявлен «мучеником за родину». Он стал героем антиколониальной борьбы. Малагасийские писатели и поэты посвящали ему произведения, в которых прославляли его деяния.

Изучение истории и культуры Мадагаскара

Райнандриамампандри был учеником первого малагасийского историка Раумбаны, прекрасно знал английский язык. В 1863 году опубликовал «Англо-малагасийский словарь», насчитывавший 476 страниц. Однако он также с увлечением собирал древние сказания, записывал исторические традиции, копировал старые рукописи. В частности, он снял копию с исторической рукописи, составленной еще в 1844 году неким Рабетрану. После смерти Райнандриамампандри в 1896 году был опубликован его труд «История и обычаи предков», содержащий исторические очерки, описание обычаи и традиции малагасийцев, образцы фольклора. Главным трудом его жизни стала «История Мадагаскара», над которой он работал почти 20 лет. Она до сих пор остается одним из самых достоверных источником по малагасийской истории.

1837

Теодор Розетти Теодор Розетти

румынский государственный и политический деятель, премьер-министр Румынии (1888-1889). Умер 17 июля 1823 года.

1842

Филипп фон Натузиус (немецкое имя — Philipp von Nathusius)

германский прусский политик, публицист и редактор, главный редактор так называемой «Крестовой газеты» («Kreuzzeitung»). Родился в Хальденслебене, Саксония-Анхальт, Германия. Сын публициста Филлипа Натузиуса и детской писательницы Марии Натузиус. Образование получил в Гейдельберге и Галле, где изучал право, историю и сельское хозяйство. В 1866 году вступил во владение имением Гундисбург и в 1890 году продал его. С 1872 по 1876 год был главным редактором «Крестовой газеты», первоначально сотрудничавшей с Отто фон Бисмарком, но затем разошедшейся с ним из-за заказов на антисемитские и клеветнические статьи; после этого до 1879 года издавал «Reichsboten für den Mittelstand und die evangelischen Pastoren». В 1876 году участвовал в основании немецкой консервативной партии, находившейся в оппозиции к Бисмарку. В 1877—1878 годах состоял членом рейхстага от консерваторов (первый раз неудачно пробовал избраться в 1874 году). В 1878 году проиграл очередные выборы и ушёл из политики. В начале 1880-х годов был управляющим в имении князя Антона Гогенцоллерн-Зигмарингена, в 1885 году переехал в Рудольштадт и начал работать над Немецкой консервативной энциклопедией, но до конца жизни успел подготовить только три её тома. Был противником эмансипации женщин, придерживался консервативных протестантских. Умер в Берлине 8 июля 1900 года. Главные работы: «Konservative Partei und Ministerium» (Берлин, 1872), «Die Zivilehe» (1872), «Ständische Gliederung und Kreisordnung» (1872) и «Konservative Position» (1876). Источники: Натузиус, Филипп // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

[550x699]

[550x699]1843

Федор Евгеньевич Корш