3 мая родились...

03-05-2025 07:37

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1916

Пьер Эмманюэль (также Пьер Эммануэль; французское имя — Pierre Emmanuel; собственно Ноэль Матьё, Noël Mathieu)

французский поэт, журналист. Родился в городе Ган, департамент Атлантические Пиренеи, Франция. Воспитывался дядей со стороны отца (родители эмигрировали в США). Окончил филологический факультет Лионского университета, работал учителем. Его поэтическим наставником в конце 1930-х годов стал Пьер Жан Жув. Во время войны участвовал в Сопротивлении, его стихи вошли в знаменитую антифашистскую антологию Честь поэтов (1943). После войны занимался журналистикой, печатался в лево-католических изданиях (Эспри и др.). Возглавлял английскую и американскую редакции Французского радио и телевидения (RTF, 1945—1959). Выступал как приглашенный профессор в университетах США. Был президентом Международной ассоциации за свободу культуры, возглавлял ПЕН-клуб Франции (1973—1976), Национальный институт аудиовизуальных медиа и др. Автор монографии о Бодлере (1967, переведена на английский и японские языки), выступал также как переводчик. Умер в Париже 24 сентября 1984 года.

Похоронен на кладбище Пер-Лашез (участок 57) в Париже.

Избранные произведения: Элегии/ Elégies (1940); Гробница Орфея/ Tombeau d’Orphée (1941); Le Poète et son Christ (1942); День гнева/ Jour de colère (1942); Combats avec tes défenseurs (1942); Молитва Авраама/ Prière d’Abraham (1943); Sodome (1944); Cantos (1944); La liberté guide nos pas (1945); Поэзия, пламенный разум/ Poésie, raison ardente (1947); Qui est cet homme (1947); Car enfin je vous aime, роман (1950); Вавилон/ Babel (1951); Работник одиннадцатого часа/ L’ouvrier de la onzième heure (1953); Le monde est intérieur, эссе (1967); Иаков/ Jacob (1970); К вопросу о культурной политике/ Pour une politique de la culture, эссе (1971); София/ Sophia (1973); Tu (1978); Le Livre de l’Homme et de la Femme, трилогия; Una ou la mort la vie (1978); Duel (1979); L’Autre (1980); Le grand œuvre, Cosmogonie (1984).

Портрет Пьера Эммануэля (панно маслом) работы Вилли Айзеншица (во время Второй мировой войны)

Сводные издания: Œuvres poétiques complètes. Lausanne: L'Âge d’homme, 2001, t. I, 1940—1963; Œuvres poétiques complètes. Lausanne: L'Âge d’homme, 2003, t. II, 1970—1984; Tombeau d’Orphée suivi de Hymnes orphiques/ Edition établie et préfacée par Anne-Sophie Andreu. Lausanne: L'Âge d’homme, 2001; Lettres à Albert Béguin: correspondance 1941—1952/ Edition établie et annotée par Aude Préta-de Beaufort. Lausanne; Paris: L'Âge d’homme, 2005 (coll. «Cahiers Pierre Emmanuel», n° 2). Признание: Большая премия Французской Академии за поэзию. Член Французской Академии (1968). В 1975, после избрания в Академию писателя Фелисьена Марсо, которого Эмманюэль считал коллаборационистом, отказался от звания академика, отказ не был принят. Награды: Офицер ордена Почётного легиона; Великий офицер французского ордена Заслуг; Командор французского Ордена искусств и литературы. Память: Имя Пьера Эмманюэля с 1985 носит площадь в 1-м округе Парижа (квартал Ле-Аль). Литература: Bosquet A. Pierre Emmanuel. Paris: Seghers, 1971 (coll. Poète d’aujourd’hui); Marissel А., Р.Emmanuel, "Etudes", 1971, v. 334, № 1; Andreu A.-S. Pierre Emmanuel, Paris: Les Éditions du Cerf, 2003; Grünberg-Bourlas I. Pierre Emmanuel ou la Matière Spirituelle. Paris: Publibook, 2004; Simonnet A. Pierre Emmanuel, poète du Samedi saint. Paris: Parole et Silence, 2010; История французской литературы, том 4, Москва — Ленинград, 1963.

[459x700]

[459x700]

1917

Павел Михайлович Бойков

бывший заместитель командира истребительной авиационной эскадрильи 113-го гвардейского истребительного авиационного полка 10-й гвардейской авиационной дивизии 10-го истребительного авиационного корпуса 8-й воздушной армии, подполковник в отставке. Родился в посёлке Мга Кировского района Ленинградской области, в семье железнодорожника. Русский. Одновременно с учебой окончил и Ленинградский аэроклуб. Работал в аэроклубе инструктором. В Красной Армии с 1938 года. В 1942 году окончил Сталинградскую военную авиационную школу летчиков. Участник Великой Отечественной войны с октября 1942 года. Сражался на Юго-Западном, Северо-Кавказском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Воевал на истребителях «Як-7», «Ла-5» и «Ла-7» в составе 817-го (1942-1943 годы), 3-го гвардейского (1943-1944 годы) и 113-го гвардейского истребительных авиационных полков. В бою 12 августа 1943 года, прикрывая свои войска от удара вражеской авиации, сбил в неравном бою два бомбардировщика и один истребитель врага. В этом бою при заходе в очередную атаку был сбит прямым попаданием зенитного снаряда. Был тяжело ранен в голову, правый глаз и в ногу, выбросился с парашютом над вражеской территорией в районе села Кадница Богодуховского района Харьковской области. Был спасен местными жителями с риском для собственной жизни, после освобождения этой местности советскими войсками передан в госпиталь... При выписке из госпиталя признан негодным к летной работе, так как из-за ранения в голову произошло ухудшение зрения. Однако сумел добиться возвращения в строй и воевал до Победы, совершив с испорченным зрением 185 боевых вылетов и сбив 8 самолётов врага. С октября 1944 года Павел Бойков воевал в составе 113-го гвардейского истребительного авиационного полка. К 9 мая 1945 года совершил 373 боевых вылета, провел 58 воздушных боев, сбил 18 вражеских самолетов лично и 9 - в группе (по некоторым публикациям число побед указывается иным, приведенные данные взяты из книги Н.Бодрихина «Советские асы», признанной наиболее точным и достоверным изданием). Кроме того, ещё 13 самолётов врага повредил. Начал воевать рядовым летчиком, окончил войну заместителем командира эскадрильи. Завершил свой боевой путь в Пражской наступательной операции. Командиром полка представлялся к званию Героя Советского Союза, но награжден не был. Вряд ли причиной тому стало нахождение на вражеской территории: его героизм в том роковом бою подтвердили однополчане, село освободили наши войска через несколько недель, лётчик к тому времени был в тяжелом состоянии из-за множественных ранений. Имелось положительное заключение проверки особого отдела полка. Видимо, имела место неразбериха с документами без чьего-либо злого умысла... После войны отважный летчик продолжил службу в ВВС СССР. В 1960 году П.М.Бойков уволен в отставку в звании подполковника. Окончил исторический факультет педагогического института и много лет работал преподавателем. Он - автор капитального труда «На главных направлениях» о боевом пути 10-й гвардейской истребительной авиационной дивизии. Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 1995 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов подполковнику в отставке Бойкову Павлу Михайловичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». Жил в городе-герое Ленинград (с 1991 года - Санкт-Петербург). Скончался 16 мая 2005 года. Похоронен в городе-герое Ленинград - Санкт-Петербург на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Награждён четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями Советского Союза и Чехословакии. Почетный гражданин села Кадница Богодуховского района Харьковской области Украины. Сочинения: На главных направлениях. — Москва: Воениздат, 1984.

1917

Киро Глигоров

македонский государственный и политический деятель, президент Македонии (1991-1999).

[532x700]

[532x700]

1917

Николай Ефимович Литвинов

командир огневого взвода 385-го стрелкового полка 112-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, младший лейтенант. Родился в селе Большая Мамайка, ныне село Подгайцы Кировоградского района Кировоградской области, в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил десять классов средней школы. Работал на предприятиях Кировограда. В 1938 году призван в ряды Красной Армии. В 1940 году окончил полковую школу и Харьковское артиллерийское училище. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Центральном фронте. Командир огневого взвода 385-го стрелкового полка младший лейтенант Н.Е. Литвинов отличился в наступательных боях на Левобережной Украине в августе-сентябре 1943 года и при форсировании рек Сейм, Десна, Днепр. В конце сентября 1943 года взвод под командованием младшего лейтенанта Н.Е. Литвинова первым из артиллерийских подразделений полка форсировал Днепр севернее Киева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу младшему лейтенанту Николаю Ефимовичу Литвинову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 8268). С апреля 1949 года старший лейтенант Н.Е.Литвинов — в запасе. Жил и работал в городе Кировоград. Скончался 30 августа 1977 года.

[413x700]

[413x700]

Похоронен в Кировограде в Пантеоне Вечной Славы. Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями.

[416x699]

[416x699]

1917

Афанасий Филиппович Петрик

командир отделения 255-го отдельного сапёрного батальона 186-й стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта, старший сержант. Родился в селе Золотухи ныне Оржицкого района Полтавской области (Украина), в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. С 1932 года жил в Свердловской области. Образование начальное. Работал на Уралвагонзаводе и в Сотринском мехлесопункте. В Армии служил с июня 1941 по май 1946 года. Участник Великой Отечественной войны. Сражался на Калининском, Брянском и 2-м Белорусском фронтах. Был командиром отделения и помощником командира взвода 255-го отдельного сапёрного батальона 186-й стрелковой Брестской Краснознамённой дивизии. Был ранен. 5-8 сентября 1944 года командир отделения старший сержант А.Ф.Петрик переправлял на плотах пехотные, артиллерийские и миномётные подразделения с вооружением и боеприпасами через реку Нарев в районе деревни Лахы (севернее города Сероцк, Польша), чем содействовал успеху боёв за плацдарм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Петрику Афанасию Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5496). После войны жил в городе Краснотурьинск Свердловской области.

[492x700]

[492x700]

Работал выпарщиком на Богословском алюминиевом заводе. Скончался 14 сентября 2001 года.

[700x548]

[700x548]

Похоронен на кладбище «Медное» в Краснотурьинске Свердловской области. Награждён орденами Ленина (24 марта 1945), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени (1961), 2 орденами Красной Звезды (3 февраля 1945; 19 февраля 1945), орденом Славы III степени (29 февраля 1944), медалями, в том числе «За отвагу» (3 августа 1943),, иностранной медалью. Почётный гражданин Краснотурьинска (27 ноября 1969). Почётный металлург (1966).

[700x416]

[700x416]

В городе Краснотурьинск Свердловской области (улица Молодёжная, дом 7) на доме, в котором в 1976-2001 годах жил А.Ф.Петрик, установлена мемориальная доска.

[700x453]

[700x453]

Мемориальный комплекс установлен в городе Краснотурьинск Свердловской области. Открыт 9 мая 1979 года. Скульптор В.К.Замков, архитектор Е.Г.Ефремов.

Ещё при жизни А.Ф.Петрика известная краснотурьинская поэтесса Лилия Васильевна Есаулкова написала и подарила ему своё стихотворение:

На вид он прост, особо не приметен

И ордена не носит на виду,

Но он – Герой Советского Союза

И я о нём рассказ свой поведу.

Стоял октябрь: снег, ветер, непогода.

Под городом Сиротском шли бои.

Клич: «На спасенье Родины, народа,

Сапёр, вперёд!» И вот они пошли…

Вода как лёд. Разрывы мин и пламя.

Погиб отважный взвода командир;

Но поднял Петрик боевое знамя

И в бой повёл за Родину, за Мир!

И не страшны любые загражденья.

Ведь мести справедливой нет преград.

Шли в бой они, огнём пылая мщенья,

Не ожидая почестей, наград.

И вон она горит – Звезда Героя

В заветный день Победы на груди.

И вновь на страже Мира и Покоя

Шагают ветераны впереди.

1917

Марианна Николаевна Строева

российский театровед, театральный критик, доктор искусствоведения (1971). Начинала как актриса, в 1939 г. окончила театральное училище при Театре Революции. В 1946 г. окончила театроведческий факультет ГИТИСа. Работала в журнале «Театр», ВНИИ искусствознания и др. Научные интересы сосредоточены преимущественно на истории МХАТ и сценическом воплощении драматургии А.П.Чехова. Выступает в периодической печати с рецензиями и теоретическими статьями по проблемам современного театрального процесса. Как соавтор участвовала в издании: «История советского драматического театра», в 6 томах (1965-1975), «Русская художественная культура конца XIX - начала XX веков», в 2 томах (1967, 1976), «Советский драматический театр. Учебник», в 2 томах (1980, 1985). Труды: «Б.Г.Добронравов. 1896-1949» (1950), «Чехов и Художественный театр. Работа К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко над пьесами А.П.Чехова» (1955), «Режиссерские искания К.С.Станиславского. 1898-1917» (1973), «Режиссерские искания К.С.Станиславского. 1917-1938» (1977) и др.

1918

Надежда Ивановна Букатая

свинарка колхоза «Родина» Копыльского района Минской области Белорусской ССР. Родилась в деревне Трояново Быстрицкой волости оккупированного кайзеровской Германией Слуцкого уезда Минской губернии, ныне в составе Патейковского сельсовета Копыльского района Минской области Белоруссии. Из семьи крестьян. Белоруска. Беспартийная. Маленькая Надежда появилась на свет, когда на захваченной территории белорусских губерний был установлен жестокий оккупационный режим. В августе 1919 — июле 1920 годов и в октябре — ноябре 1920 года Минщина пережила оккупацию войсками новообразованной Польской республики. Патейковцы стойко вынесли все тяготы и ужасы сурового военного времени и последовавших за ним разрухи и бедности. Девочка рано приобщилась к нелёгкому крестьянскому труду, рано начала работать на земле. Она получила только начальное образование в местной школе. Уже шестнадцати лет вступила в сельскохозяйственную артель (колхоз) «Коммунист», организованную в родной деревне. Работала в полеводческой бригаде. Перед началом Великой Отечественной войны вышла замуж. Когда разразилась война, на фронт ушёл муж, и Надежда Ивановна переехала в деревню Патейки, к родителям мужа. Все три года немецкой оккупации прожила у них, помогала вести единоличное хозяйство. После освобождения района летом 1944 года осталась на жительство в Патейках. Колхозное хозяйство было разрушено: хозяйственные помещения сожжены, имущество и скот разграблены, жильё не уцелело, а потому колхозники ютились в землянках. В этих тяжелейших условиях начинал восстанавливаться патейковский колхоз «Радима» («Родина). Среди первых, кто взялся за восстановление разрушенного колхоза, была неутомимая труженица Букатая. Она так и не дождалась с войны мужа. Наравне с немногими мужчинами, вернувшимися из партизанских отрядов, из армии, трудилась без устали, стараясь попасть на самый ответственный, самый тяжёлый участок. Успешно справлялась с любой мужской работой. Летом скашивала за день не менее 50 соток, а в страдную пору была в числе передовых колхозниц: днём вязала ржаные снопы, а ночью, отдохнув час-другой, шла на ток. Зимой ухаживала за лошадьми и телятами. Когда в колхозе была создана свиноферма, Н.И.Букатая с 1953 года начала работать на ней свинаркой. Поначалу было трудно — не хватало опыта. Ещё хуже обстояли дела с кормами. Поэтому свиней снимали с откорма ниже средней упитанности, а на каждый гектар пахотных земель колхоз получал всего по 3-4 центнера свинины. В первое время Надежде Ивановне охотно помогали более опытные колхозницы. Она внимательно присматривалась к их работе, слушала дельные советы. А первой её наставницей стала тётка Мария Потеруха, которая научила, как готовить корма, как из мизерной нормы рассчитывать на следующий день. В условиях, когда на ферме отсутствовала механизация, свинарка Букатая сумела быстро овладеть секретами мастерства, при этом настойчиво искала пути улучшения дел в животноводстве. Читала специальную литературу, советовалась с зоотехником, ездила за опытом в передовые колхозы. Вскоре выступила инициатором перевода колхозного производства на свиноводческую специализацию, для чего на собственных расчётах показала, какую выгоду может иметь от этого артель. Так патейковская свиноферма стала специализироваться на откорме свиней по примеру соседней сельхозартели «Пролетарий». Добросовестный, самоотверженный труд дружного коллектива фермы принёс первые успехи. В группе, закреплённой за Н.И.Букатой, начала расти прибавка в весе: 300, 400 и, наконец, 500 граммов в сутки. В конце 1953 года трудовой почин Надежды Ивановны принёс патейковской сельхозартели первые десятки тысяч рублей, которые пошли на строительство, удобрения и выдачу колхозникам. «Родина» набирала силу. Постепенно, с большими трудностями, обогащался кормовой рацион, расширялось его видовое разнообразие, вырабатывался определённый режим кормления и ухода за откормочниками — поросятами, предназначенными для откорма. Сначала откормом занимались все свинарки, но это оказалось экономически невыгодным. Правление решило пойти по пути дальнейшей специализации производства и откармливать молодняк поручило самым лучшим лучших работницам — Надежде Белоус и Надежде Букатой, введя групповой откорм молодняка на бекон. Большая группа животных, которых откармливала каждая из них, была специально разбита на возрастные подгруппы. Кормление осуществлялось в специально оборудованном помещении и строго по подгруппам. Правление несколько раз посылало передовиков на экскурсии в Москву, где они знакомилась с опытом передовых свиноводов на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Внедрение в производство нового, передового принесло в скором времени значительные трудовые победы. В 1956 году Н.И.Букатая сняла с откорма 113 голов, что составило 102,7 центнера мяса в живом весе, а в 1957 году — 195 голов, или 202,9 центнера. Обязавшись откормить в новом году 250 поросят, за одиннадцать месяцев 1958 года Надежда Ивановна сдала государству уже 230 голов, или 270 центнеров мяса. Соответственно, в 1956 году на каждые сто гектаров пашни колхоз получил по 19,9 центнера и в 1957 году — по 25, 5 центнера свинины. За 1957 год свинарка выработала в колхозе 900 трудодней и получила на них много зерна, картофеля и денег. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития сельского хозяйства по производству зерна, картофеля, льна, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства, и внедрение в производство достижений науки и передового опыта Букатой Надежде Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Надежда Ивановна работала в колхозе («Родина»; с 1966 года — «Прогресс», ныне — одноимённое ОАО) до последних дней жизни, хотя могла уйти на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста.

Она несколько раз была участницей ВСХВ, была награждена медалями и почётными дипломами. Как опытная свинарка, одна из лучших в районе, непременно помогала словом и делом молодым животноводом, приходившим на работу в колхоз, передавала им свой богатый опыт, рассказывала, как лучше освоить дело, воспитывала любовь к профессии. Избиралась депутатом Совета Союза в составе Верховного Совета СССР 5-го созыва (1958—1962), депутатом местных Советов депутатов трудящихся. Проживала в деревне Патейки Копыльского района. Умерла 3 сентября 1977 года. Похоронена на сельском кладбище в Патейках. В 1978 году на могиле установлена стела. Награждена орденом Ленина (18 января 1958), медалями, в том числе 4 медалями ВСХВ.

1918

Эгуш Гайковна Лалаян

бригадир колхоза «Бакинский рабочий» Мардакертского района Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. Родилась в селе Дрмбон (ныне Мартакертского района непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, и Кельбаджарского района Азербайджанской Республики – согласно административному делению Азербайджана). Армянка. Получила неполное среднее образование. В 1937-1944 годах – доярка, заведующая молочно-товарной фермой, бригадир полеводческой бригады колхоза «Бакинский рабочий» Мардакертского района Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР (ныне – фактически территория непризнанной Мартакерского района Нагорно-Карабахской Республики, а юридически – Кельбаджарского района Азербайджанской Республики). В 1944-1969 годах – звеньевая, а с 1969 года – бригадир хлопководческой бригады колхоза «Бакинский рабочий» Мардакертского района НКАО. Уже будучи звеньевой получала высокие урожаи хлопка от 30 центнеров с гектара, вместо нормативных 18 центеров хлопка, но в течение времени звено выработало показатель в 30 центнеров с гектара, как норму. Возглавив в 1969 году отстающую бригаду, вывела её в одну из передовых в колхозе. В бригаде были умело организованы полив, применение минеральных удобрений и использование новых способов агротехники для растений. Немалую роль в этом сыграло и трудолюбие, мастерство и большой опыт сбора хлопка Лалаян. Применив новые методы сортовой агротехники хлопка, выращивала рекордные урожаи хлопка (40 центнеров с гектара). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия, Лалаян Эгуш Гайковне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1975 года – виноградарь колхоза «Бакинский рабочий». Работала в колхозе до выхода на заслуженный отдых. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР 6-го – 8-го созывов (1963-1975). Избиралась заместителем председателя Верховного Совета Азербайджанской ССР (1971-1975). Член ЦК Компартии Азербайджана. Жила в селе Неркин Оратаг Мартакерского района Нагорно-Карабахской Республики. Мастер хлопка Азербайджанской ССР. Награждена 2 орденами Ленина (7 марта 1960; 8 апреля 1971), медалями.

[533x700]

[533x700]

1918

Павел Константинович Легезин

командир батареи 158-го гвардейского артиллерийского полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, гвардии старший лейтенант. Родился в селе Журавка ныне Прохоровского района Белгородской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов, Орловский финансово-экономический техникум. Работал экономистом. В Красной Армии с 1939 года. Член ВКП(б). На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1942 года. Командир батареи 158-го гвардейского артиллерийского полка (78-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной фронт) гвардии старший лейтенант Павел Легезин особо отличился при форсировании реки Днепр 26-27 сентября 1943 года. В составе штурмовой группы П.К.Легезин высадился на остров Глинск-Бородаевский Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины вместе с батареей, и артиллерийским огнём поддержал бой подразделений за плацдарм, нанеся противнику значительный урон в живой силе и боевой технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту Легезину Павлу Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№1388). Погиб в бою 9 августа 1944 года.

[700x526]

[700x526]

[605x700]

[605x700]

Похоронен в городе Львов (Украина) на холме Славы. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны II степени, 2 орденами Красной Звезды.

[525x700]

[525x700]

В посёлке городского типа Прохоровка Белгородской области на Аллее Героев (улица Советская, между домами №138 и 140) П.К.Легезину установлен бюст, в селе Журавка - обелиск, в городе Орёл на доме №2 по улице Гостиной - мемориальная доска.

[533x700]

[533x700]

1918

Василий Иванович Лихачёв

башенный стрелок 398-го танкового батальона 50-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта, красноармеец. Родился в деревне Поляны ныне Болынесосновского района Пермского края, в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов. В Красной Армии с 1937 года. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Башенный стрелок 398-го танкового батальона (50-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Северо-Западный фронт) комсомолец красноармеец Василий Лихачёв отличился в бою 8-9 февраля 1940 года по прорыву главной полосы линии Маннергейма. В составе экипажа Каширина он блокировал дот белофиннов и на подступах к высоте с отметкой «48,5», восточнее озера Муоланъярви (Глубокое), 10 февраля 1940 года метким огнём из такового орудия прикрыл подвоз взрывчатки к надолбам и подрыв надолбов сапёрами, а затем эвакуацию с поля боя полковой пушки; участвовал в штурме высоты «48,5». Отважный танкист пал смертью храбрых в бою 11 февраля 1940 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Лихачёву Василию Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина.

1918

Леопольд Симоно

канадский певец (лирический тенор).

1918

Ага Рза Камилович Эйбатов

мастер промывочно-пропарочной станции Баладжары Закавказской железной дороги, Азербайджанская ССР. Родился в городе Баку Бакинской губернии (ныне – Азербайджанской Республики). Азербайджанец. Трудовую деятельность начал в 1938 году. Служил в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1948-1958 годах – промывщик цистерн, слесарь, бригадир, а с 1958 года – сменный мастер промывочно-пропарочной станции Баладжары Закавказской железной дороги в Кировском (ныне – Бинагадинском) районе города Баку. В 1953 году вступил в КПСС. Проявил себя опытным рабочим, применявшим передовую практику. Коллектив смены под его руководством, следуя почину одной из бригад станции Москва-Сортировочная, одним из первых в республике вступил в социалистическое соревнование. Под руководством сменного мастера бригада промывщиков быстро вышла в передовые и получила звание коллектива коммунистического труда. Смена под его руководством быстро прославилась на станции благодаря рационализаторским предложениям всего коллектива, каждое из предложений играло важную роль в облегчении работы промывщиков. Так если раньше рабочему приходилось самим спускаться в цистерну для очистки остатков мусора из цистерн, то после ряда предложений вместо человека большую работу выполнял прибор механизированной очистки. За период семилетнего плана (1959-1965) смена увеличила свою мощность в два раза, 70 человек готовило к наливу сразу 800 цистерн. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана перевозок, развитии и технической реконструкции железных дорог Эйбатову Ага Рза Камиловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1980 года и до выхода на заслуженный отдых – мастер-приёмщик промывочно-пропарочной станции Баладжары. Жил в Баку (Азербайджан). Умер 7 июня 1998 года. Награждён орденами Ленина (4 августа 1966), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), медалями.

[470x700]

[470x700]

1919

Григорий Николаевич Байбаренко

командир отделения 268-го отдельного инженерного батальона (38-я армия, Воронежский фронт), старший сержант. Родился в селе Анновка, ныне село Лозоватка Компанеевского района Кировоградской области (Украина), в семье рабочего. Украинец. Окончил неполную среднюю школу в Кривом Роге в 1937 году. В Красной Армии с 1937 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на Брянском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Участвовал в боях по блокированию орловско-болховской группировки противника, Воронежско-Касторненской, Харьковской наступательной и оборонительной операциях, Курской битве, освобождении левобережной Украины. Командир отделения 268-го отдельного инженерного батальона (38-я армия, Воронежский фронт) старший сержант Байбаренко отличился в битве за Днепр в октябре 1943 года. После захвата силами 240-й стрелковой дивизии 38-й армии лютежского пятачка на правом берегу реки для усиления стрелковых подразделений возникла необходимость в срочной переброске на плацдарм танков и артиллерии. 268-му отдельному инженерному батальону была поставлена задача по постройке переправы через Днепр в районе села Сваромье (Вышгородский район Киевской области). Старший сержант Байбаренко при выполнении этого задания показал образцы трудового и личного героизма. При постройке моста с 5 по 10 октября 1943 года в условиях непрерывного артиллерийского огня противника и бомбардировок с воздуха, находясь в холодной воде, Байбаренко работал практически без отдыха, своим примером вдохновляя бойцов. Гитлеровцы, понимая значение такой переправы, пытались любой ценой разрушить её. После налётов вражеской авиации отделение Байбаренко, не дожидаясь команды, вновь восстанавливало разрушенные участки. 530-метровый мост был построен в короткий срок, 10 октября по нему прошёл первый танк. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, старший сержант Байбаренко Григорий Николаевич удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2008). В 1944 году Байбаренко окончил авиационную школу пилотов в городе Кропоткин Краснодарского края, в 1948 году - Ворошиловградское военное авиационное училище лётчиков. Член ВКП(б)/КПСС с 1951 года. В 1952 году окончил двухгодичные высшие методические курсы, был лётчиком-инструктором Ворошиловградского училища. С 1960 года майор Г.Н.Байбаренко - в запасе. Жил в городе Черкассы (Украина). Работал в конторе материально-технического снабжения. Умер 28 апреля 1996 года. Награждён орденами Ленина (29 октября 1943), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды, медалями.

[489x699]

[489x699]

1919

Леонид Семёнович Данилюк

командир 1822-го самоходно-артиллерийского полка (1-й механизированный корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), майор. Родился в деревне Студенка ныне Быховского района Могилевской области, в семье служащего. Белорус. Окончил 10 классов, Могилёвский педагогический институт. Работал директором Борколабовской начальной средней школы. В Красной Армии с октября 1939 года. В 1941 году окончил Тбилисское артиллерийское училище. В действующей армии с августа 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Майор Данилюк в боях 19 апреля 1945 за важный опорный пункт на пути к Берлину - город Бернау (Восточная Германия), когда наступление наших танков было приостановлено, со своим полком атаковал противника с фланга. Находясь в головной машине, вызвал огонь на себя. На повреждённой самоходке он стремительно продвинулся вперёд, раздавил противотанковую пушку и ворвался на окраину города. В боях с 16 по 25 апреля 1945 полк нанёс врагу значительный урон в живой силе и технике. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5847) майору Данилюку Леониду Семёновичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года. С 1955 года подполковник Данилюк Л.С. — в запасе. Работал в Харькове, Могилёве. Жил в городе Рогачёв Гомельской области. Работал на одном из предприятий города. Скончался 24 сентября 1986 года. Похоронен в городе Быхов Могилёвской области. Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями. Именем Героя была названа одна из школ Бернау.

1919

Ирина Николаевна Карачакова

хакасский скульптор. Своё художественное наследие передала Хакасскому музею.Умерла в Ленинграде 25 августа 1989 года.

[540x699]

[540x699]

1919

Аркадий Фёдорович Ковачевич

командир эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка 268-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии Южного фронта, гвардии старший лейтенант. Родился в посёлке Черногория пригорода Новомиргорода ныне Кировоградской области Украины, в семье служащего. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. Окончил 3 курса техникума механизации сельского хозяйства в Кировограде. Учился в аэроклубе. В Красной Армии с декабря 1937 года. По комсомольской путёвке был направлен в Одесскую военно-авиационную школу лётчиков, которую окончил в 1938 году. Получил направление в 27-й истребительный авиационный полк. За короткое время освоил новый истребитель «МиГ-3», был назначен командиром звена. С началом Великой Отечественно войны вместе с полком защищал небо Москвы. К декабрю 1941 года совершил уже более 200 вылетов и имел на счету 4 сбитых вражеских самолёта лично и 3 в группе. Вместе с полком участвует в воздушных схватках с противником в составе авиационных частей Брянского фронта, в Сталинградском сражении. За боевые подвиги, совершенные под Сталинградом (ныне – Волгоград), был удостоен ордена Красного Знамени. К концу 1942 года на его счету было уже 11 сбитых самолётов. В декабре его перевели в 9-й гвардейский истребительный авиационный полк на должность командира эскадрильи. И эта эскадрилья вскоре стала одной из лучших по мастерству в истребительной авиации. Участвовала в освобождении Ростова-на-Дону и Донбасса. К февралю 1943 года командир эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старший лейтенант А.Ф.Ковачевич совершил 356 боевых вылетов, в 58 воздушных боях лично сбил 13 и в составе группы 6 самолётов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Ковачевичу Аркадию Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 956). После награждения продолжал успешно воевать, был ранен, но остался в своём полку. В ходе боёв за Крым он был назначен помощником командира полка по воздушно-стрелковой подготовке, а с апреля 1944 года – заместителем командира полка. После гибели Героя Советского Союза подполковника А.А.Морозова в июне 1944 года А.Ф.Ковачевич исполнял обязанности командира полка. В октябре 1944 года был направлен на учёбу в Военно-воздушную академию. Всего за годы войны он совершил 520 успешных боевых вылетов, участвуя в 150 воздушных боях лично сбил 26 и в группе с товарищами 6 самолётов противника. В 1948 году окончил с золотой медалью Военно-воздушную академию. Получил назначение командиром полка, освоил новые реактивные машины. В 1954 году с золотой медалью окончил Военную академию Генерального штаба. Последний полёт он выполнил на «МиГ-17» в 1957 году. Перед уходом в запас в 1987 году генерал-лейтенант авиации А.Ф.Ковачевич занимал должность заместителя начальника Военно-воздушной академии. Жил в посёлке Монино Щёлковского района Московской области. Возглавлял военно-патриотический клуб «Авиатор». Скончался 28 ноября 2010 года. Похоронен на кладбище в посёлке Монино. Награждён орденами Ленина (1 мая 1943), Октябрьской Революции, 3 орденами Красного Знамени (в том числе 31 июля 1942), орденом Отечественной войны I степени (11 марта 1985), 2 орденами Красной Звезды (в том числе 28 октября 1941), орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медалями, в том числе «За боевые заслуги». Почётный гражданин города Щёлково. В городе Кировоград на здании техникума механизации сельского хозяйства, в котором учился Герой, установлена мемориальная доска.

1919

Раиса Игнатьевна Ланко

звеньевая колхоза имени Чапаева Старо-Минского района Краснодарского края. Родилась в станице Староминской, ныне Краснодарского края, в семье крестьянина. Русская. С 1930 года работала в местном колхозе имени Чапаева. В 1935 году она возглавила полеводческое звено в 3-й бригаде, которое стабильно добивалось высоких урожаев зерновых. В 1940 году Раиса Игнатьевна была участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). По итогам работы в 1948 году звеном Р.И.Ланко получен урожай пшеницы 35,7 центнера с гектара на площади 22,5 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы и подсолнечника в 1948 году Ланко Раисе Игнатьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Работала звеньевой в родном колхозе до 1954 года. Награждена орденом Ленина (10 февраля 1949), медалями.

1919

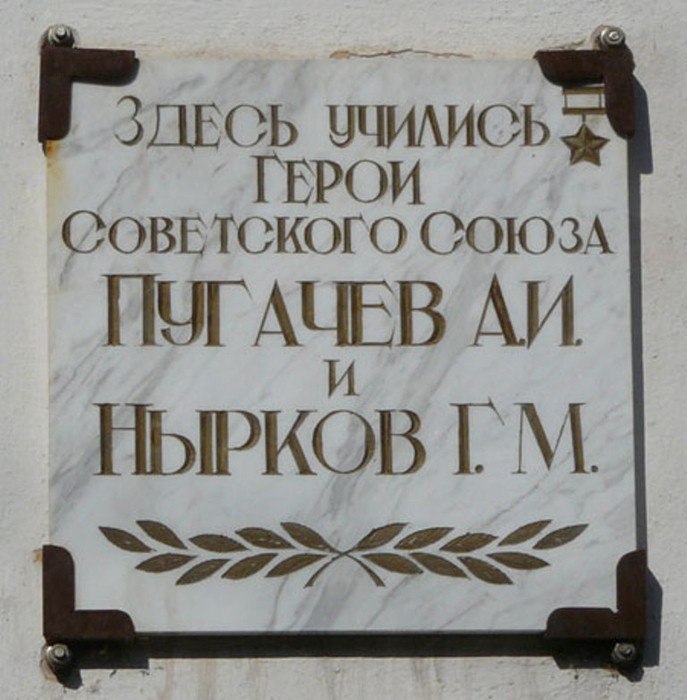

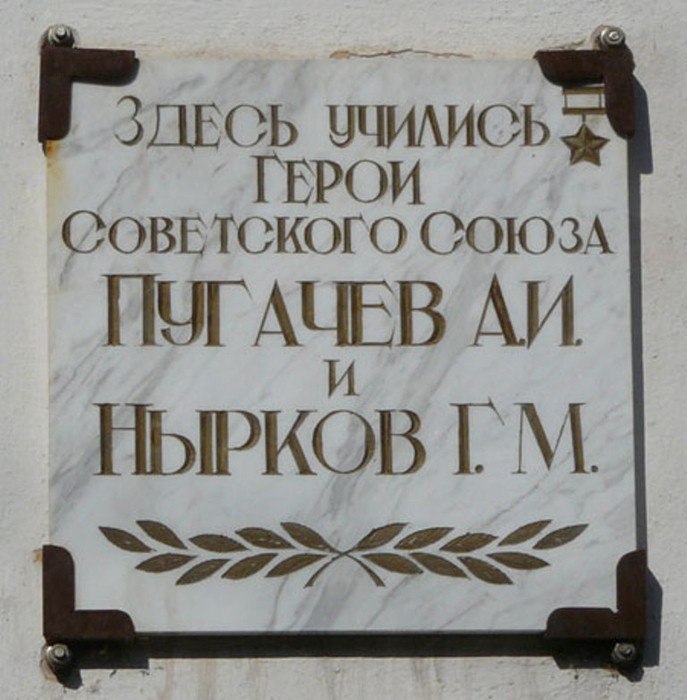

Анатолий Иванович Пугачёв

автоматчик 1292-го стрелкового полка (113-я стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт), красноармеец. Родился в деревне Новино Якиманской волости Шуйского уезда Иваново-Вознесенской губернии, с 1964 года не существует, ныне территория Шуйского района Ивановской области, в семье рабочих. Русский. В детстве с родителями переехал в город Шуя. Здесь окончил школу, учебу продолжил в Шуйском индустриальном техникуме, но не закончил, сказалась нужда. Поступил работать на ткацкую фабрику в Новых Горках, ныне Лежневского района, помощником мастера в ремонтно-технический отдел. В 1939 году был призван в Красную Армию Лежневский райвоенкоматом. Служил на пограничной заставе 91-го Равва-Русского пограничного отряда войск НКВД, на территории Западной Украины. Участник Великой Отечественной войны с первого дня. В июле 1941 года в районе города Фастов попал в окружение и оказался в фашистском плену. Несколько раз бежал из лагеря, но безуспешно. В начале 1944 года освобождён наступающими частями 57-й армии. Прошел проверку в отделении СМЕРШа и был направлен 233-й армейский запасной стрелковый полк. Вернувшись на фронт, воевал в составе 1292-го стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии. Отличился в боях при форсировании реки Южный Буг. 25 марта 1944 года краноармеец Пугачёв в составе группы в районе села Виноградный Сад (Доманевский район, Николаевская область, Украина) под сильным огнём противника с третьей попытки преодолел реку. Закрепившись на правом берегу, в течение 2 суток бойцы удерживали позицию, отразив 9 вражеских контратак. На третьи сутки, когда защитников плацдарма осталось трое, пришло подкрепление. Пугачёв уже вел огонь из двух пулемётов, переползая от одного к другому и достреливал последние патроны. В бою за расширение плацдарма он лично уничтожил 2 пулемета противника. Был тяжело ранен. После госпиталя, вернувшись в свой полк, узнал о присвоении высокого звания. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками красноармейцу Пугачёву Анатолию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Старшина Пугачёв А.И. войну закончил в Венгрии, в районе озера Балатон. Был откомандирован на учёбу в Ленинградское военно-инженерное училище. Но вскоре по состоянию здоровья (сказались плен и ранения) - уволен в запас. Вернулся на родину в город Шую. Работал мастером производственного обучения в ремесленном училище. Стал председателем месткома, затем членом городской избирательной комиссии и депутатом городского Совета. Весной 1948 года сильно простудился, сказались и боевые ранения и организм не справился с инфекцией. 19 июня 1948 года молодой герой скончался в возрасте 29 лет.

Похоронен в городе Шуя, на городском Заречном кладбище.

Награждён орденом Ленина, медалями, в том числе "За отвагу" (2 июня 1944). Имя Героя носит улица в городе Шуя Ивановской области. На доме, где он жил, на здании Шуйского индустриального техникума и школы № 10 установлены мемориальные доски. Его имя увековечено на стеле шуян - Героев Советского Союза, установленной на воинском мемориале на Троицком кладбище и на мемориале Гереов-ивановцев в областном центре.

Город Шуя, стела Героев.

Город Шуя, мемориальная доска установлена на доме, где жил Пугачёв А.И., по улице 2-й Дубковской дом 16.

Город Шуя, мемориальная доска на фасаде здания индустриального техникума, улица Сехская, д.ом.

Город Шуя, мемориальная доска на фасаде школы №10 города Шуи.

Город Шуя, мемориальная доска на фасаде школы №10 города Шуи. Установлена в мае 2015 года.

[500x699]

[500x699]

1919

Николай Павлович Семак

командир взвода противотанковых ружей 338-го гвардейского стрелкового полка 117-й гвардейской стрелковой дивизии 18-й армии 1-го Украинского фронта, гвардии лейтенант. Родился в посёлке Погребище Винницкой области. Украинец. Член КПСС с 1943 года. Окончил среднюю школу. Работал секретарем Погребищенского сельского Совета депутатов трудящихся. С 1939 года работал на нефтепромыслах в Баку. В сентябре 1942 года призван в ряды Красной Армии. В 1942 году окончил ускоренный курс Махачкалинского военного училища. В боях Великой Отечественной войны с 1943 года. Воевал на Северо-Кавказском и 1-м Украинском фронтах. В начале 1943 года бои шли на подступах к перевалам главного Кавказского хребта. Н.П.Семак со взводом из двенадцати человек с двумя противотанковыми ружьями и одним ручным пулемётом был включен в сформированный батальон, выдвигавшийся на оборону перевалов Военно-Осетинской дороги. Он был недоволен таким назначением. Хотелось быть на настоящем фронте, а тут предстояло оборонять какую-то "козью тропу". Но было зачитано обращение Военного совета, в котором говорилось: "Глубоко ошибаются те командиры, которые думают, что Кавказский хребет сам по себе является непроходимой преградой для противника. Надо крепко запомнить всем, что непроходимым является только тот рубеж, который умело подготовлен для обороны и упорно защищается".Н.П.Семак задумался. А когда командир батальона обстоятельно разъяснил, что на Военно-Осетинской дороге действуют особые горные части 49-го немецкого корпуса, которые хотят прорваться в Кутаиси и оттуда ударить в тыл войскам Приморской группы, обороняющей перевалы к Туапсе, Н.П.Семак понял всю опасность маневра врага. Комиссар подчеркнул, что действовать придется отдельными группами и каждая из них должна удержать свой рубеж. Н.П.Семак вскарабкался со своим взводом на высоту с отметкой 2200 над уровнем моря и занял оборону вдоль вьючной тропы. Дул пронизывающий ветер, снежные заряды порой заволакивали все вокруг и больно били в лицо. Гвардии лейтенант понял, что так может замерзнуть вся группа. Надо устоять перед двумя врагами — фашистами и морозом. И он приказал врываться поглубже в землю — не так будет продувать. Из камней и глины соорудили кое-какие убежища. Гитлеровцы не замедлили появиться. Начались атаки. Шесть раз горные группы противника численностью до сорока человек с пушкой на вьюках пытались овладеть перевалом. Но, неся большие потери, каждый раз отступали. Две вражеские атаки сопровождали два бронетранспортёра, которых ухитрились подтянуть к самому перевалу. Но оба бронетранспортёра были сожжены взводом Н.П.Семака. День и ночь воины взвода охраняли подступы к перевалу. Фашисты не только днём, но и ночью пытались ворваться на перевал. Надо было держать ухо востро, быть бдительным. Вскоре наступили лютые морозы. Тропинка, по которой взвод добрался до перевала, была занесена снегом. Спускаться за боеприпасами и продовольствием было нелегко, а подниматься ещё тяжелее. Пришлось сократить паёк, беречь боеприпасы. Теперь надо было бороться не только с врагом, но и с холодом и голодом. До марта 1943 года удерживал тропу взвод Н.П.Семака. В нём осталось пять человек. С переходом Северо-Кавказского фронта в общее контрнаступление группы, охранявшие перевалы, двинулись вперёд и к маю вышли в район Пятигорска. Все, кто оборонял перевалы, были истощены, обморожены, изранены. Их госпитализировали. В октябре 1943 года Н.П.Семак был направлен в 117-ю гвардейскую стрелковую дивизию на станцию Крымская, с которой в начале декабря прибыл под Киев. 18-я армия, входившая в ударную группировку 1-го Украинского фронта, готовилась к прорыву обороны врага и уничтожению его танковых дивизий, стоявших на Житомирско-Бердичевском направлении. Гвардии лейтенант Н.П.Семак по 15 часов в сутки готовил солдат своего взвода к предстоящим боям. Вот когда придется показать воинам все свое мужество и воинское мастерство, испытать волю и решимость! 24 декабря 1943 года наступление началось. 117-я гвардейская стрелковая дивизия, переданная в состав 52-го корпуса, первые дни находилась во втором эшелоне. Но с выходом к Коростышеву вступила в бой. Взвод Н.П.Семака был придан 3-му батальону для охраны фланга 338-го гвардейского стрелкового полка. Место самое опасное и ответственное. У села Рудня взвод Н.П.Семака вступил в бой. Танковая атака врага была отбита. Н.П.Семак сжёг танк и 2 бронетранспортёра. Взвод потерял трёх бойцов и одно из четырёх ружей. В районе села Кодня гвардии лейтенант Н.П.Семак был вынужден опять лечь за ружье: ранен наводчик. В этом бою он лично уничтожил танк и 2 бронетранспортёра. Контратака врага была отбита. Войска 18-й армии охватили Бердичев с трех сторон. Опасаясь окружения, гитлеровцы свои главные силы постарались отвести. Но часть их войск оставалась в городе. 338-й гвардейский стрелковый полк получил задачу уничтожить их и полностью очистить Бердичев. В уличных боях взвод Н.П.Семака уничтожил до десятка пулемётов и до 20 фашистов, обеспечивая продвижение штурмовой группы. Вскоре полк, закончив освобождение Бердичева, ускоренным маршем догонял ушедшие вперед части дивизии. В начале января 1944 года на рубеже Петриковцы — Волчинец завязались ожесточенные бои. Враг собрал остатки двух танковых корпусов и силою до 70 танков и двух полков пехоты контратаковал части 52-го стрелкового корпуса. Продвижение замедлилось. Командир 338-го полка, видя, что ему не успеть подойти к полю боя, посадил 3-й батальон на машины и приказал выдвинуться в район села Кустовецкое, где открытый фланг дивизии то и дело подвергался контратакам противника. Разрыв между 117-й и соседней с ней дивизией достигал километра. 13 января 1944 года Н.П.Семак получил приказ закрыть эту брешь. Враг, видимо, заметил, что тут слабое место в боевом порядке 52-го стрелкового корпуса. Последовали четыре атаки танков и пехоты. Но они были отбиты взводом Н.П.Семака. Сам командир лично подбил 2 танка и 4 бронетранспортёра. Но вскоре во взводе осталось одно противотанковое ружьё и три человека. Боеприпасы кончились. За ними побежал один боец. Осталось еще пять противотанковых гранат. Их берегли как зеницу ока. В это время на позицию взвода клином двинулись 5 танков. Во главе шёл "тигр", опережая остальных метров на 300. Танки вели огонь из пушек, но снаряды ложились с перелётом. Н.П.Семак затянул поясной ремень, накинул на голову капюшон маскхалата и, взяв в руки две гранаты и вжимаясь в глубокий снег, пополз навстречу надвигающейся громаде. Единственное чувство владело смелым воином: танки не должны пройти — таков приказ. Некогда было думать о чем-либо другом. Н.П.Семак выбирал маршрут между пнями давно срубленного тут леса. Прикидывал расстояние и внимательно выбирал место, откуда наверняка можно будет поразить танк. И вот они сблизились. Гвардии лейтенант сильно бросил одну гранату. Она взорвалась на башне танка. Но махина продолжала двигаться. Тогда Н.П.Семак выполз наперерез "тигру" и сунул вторую гранату под его гусеницу. Раздался взрыв. Николай Павлович Семак погиб. Похоронен в посёлке Кустовецкое. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1944 года за героизм, мужество и воинское мастерство, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками при освобождении Житомирской области гвардии лейтенанту Николаю Павловичу Семаку посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. Именем Героя на родине названа средняя школа. В городе Бердичев установлен обелиск.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1916

Пьер Эмманюэль (также Пьер Эммануэль; французское имя — Pierre Emmanuel; собственно Ноэль Матьё, Noël Mathieu)

французский поэт, журналист. Родился в городе Ган, департамент Атлантические Пиренеи, Франция. Воспитывался дядей со стороны отца (родители эмигрировали в США). Окончил филологический факультет Лионского университета, работал учителем. Его поэтическим наставником в конце 1930-х годов стал Пьер Жан Жув. Во время войны участвовал в Сопротивлении, его стихи вошли в знаменитую антифашистскую антологию Честь поэтов (1943). После войны занимался журналистикой, печатался в лево-католических изданиях (Эспри и др.). Возглавлял английскую и американскую редакции Французского радио и телевидения (RTF, 1945—1959). Выступал как приглашенный профессор в университетах США. Был президентом Международной ассоциации за свободу культуры, возглавлял ПЕН-клуб Франции (1973—1976), Национальный институт аудиовизуальных медиа и др. Автор монографии о Бодлере (1967, переведена на английский и японские языки), выступал также как переводчик. Умер в Париже 24 сентября 1984 года.

Похоронен на кладбище Пер-Лашез (участок 57) в Париже.

Избранные произведения: Элегии/ Elégies (1940); Гробница Орфея/ Tombeau d’Orphée (1941); Le Poète et son Christ (1942); День гнева/ Jour de colère (1942); Combats avec tes défenseurs (1942); Молитва Авраама/ Prière d’Abraham (1943); Sodome (1944); Cantos (1944); La liberté guide nos pas (1945); Поэзия, пламенный разум/ Poésie, raison ardente (1947); Qui est cet homme (1947); Car enfin je vous aime, роман (1950); Вавилон/ Babel (1951); Работник одиннадцатого часа/ L’ouvrier de la onzième heure (1953); Le monde est intérieur, эссе (1967); Иаков/ Jacob (1970); К вопросу о культурной политике/ Pour une politique de la culture, эссе (1971); София/ Sophia (1973); Tu (1978); Le Livre de l’Homme et de la Femme, трилогия; Una ou la mort la vie (1978); Duel (1979); L’Autre (1980); Le grand œuvre, Cosmogonie (1984).

Портрет Пьера Эммануэля (панно маслом) работы Вилли Айзеншица (во время Второй мировой войны)

Сводные издания: Œuvres poétiques complètes. Lausanne: L'Âge d’homme, 2001, t. I, 1940—1963; Œuvres poétiques complètes. Lausanne: L'Âge d’homme, 2003, t. II, 1970—1984; Tombeau d’Orphée suivi de Hymnes orphiques/ Edition établie et préfacée par Anne-Sophie Andreu. Lausanne: L'Âge d’homme, 2001; Lettres à Albert Béguin: correspondance 1941—1952/ Edition établie et annotée par Aude Préta-de Beaufort. Lausanne; Paris: L'Âge d’homme, 2005 (coll. «Cahiers Pierre Emmanuel», n° 2). Признание: Большая премия Французской Академии за поэзию. Член Французской Академии (1968). В 1975, после избрания в Академию писателя Фелисьена Марсо, которого Эмманюэль считал коллаборационистом, отказался от звания академика, отказ не был принят. Награды: Офицер ордена Почётного легиона; Великий офицер французского ордена Заслуг; Командор французского Ордена искусств и литературы. Память: Имя Пьера Эмманюэля с 1985 носит площадь в 1-м округе Парижа (квартал Ле-Аль). Литература: Bosquet A. Pierre Emmanuel. Paris: Seghers, 1971 (coll. Poète d’aujourd’hui); Marissel А., Р.Emmanuel, "Etudes", 1971, v. 334, № 1; Andreu A.-S. Pierre Emmanuel, Paris: Les Éditions du Cerf, 2003; Grünberg-Bourlas I. Pierre Emmanuel ou la Matière Spirituelle. Paris: Publibook, 2004; Simonnet A. Pierre Emmanuel, poète du Samedi saint. Paris: Parole et Silence, 2010; История французской литературы, том 4, Москва — Ленинград, 1963.

[459x700]

[459x700] 1917

Павел Михайлович Бойков

бывший заместитель командира истребительной авиационной эскадрильи 113-го гвардейского истребительного авиационного полка 10-й гвардейской авиационной дивизии 10-го истребительного авиационного корпуса 8-й воздушной армии, подполковник в отставке. Родился в посёлке Мга Кировского района Ленинградской области, в семье железнодорожника. Русский. Одновременно с учебой окончил и Ленинградский аэроклуб. Работал в аэроклубе инструктором. В Красной Армии с 1938 года. В 1942 году окончил Сталинградскую военную авиационную школу летчиков. Участник Великой Отечественной войны с октября 1942 года. Сражался на Юго-Западном, Северо-Кавказском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Воевал на истребителях «Як-7», «Ла-5» и «Ла-7» в составе 817-го (1942-1943 годы), 3-го гвардейского (1943-1944 годы) и 113-го гвардейского истребительных авиационных полков. В бою 12 августа 1943 года, прикрывая свои войска от удара вражеской авиации, сбил в неравном бою два бомбардировщика и один истребитель врага. В этом бою при заходе в очередную атаку был сбит прямым попаданием зенитного снаряда. Был тяжело ранен в голову, правый глаз и в ногу, выбросился с парашютом над вражеской территорией в районе села Кадница Богодуховского района Харьковской области. Был спасен местными жителями с риском для собственной жизни, после освобождения этой местности советскими войсками передан в госпиталь... При выписке из госпиталя признан негодным к летной работе, так как из-за ранения в голову произошло ухудшение зрения. Однако сумел добиться возвращения в строй и воевал до Победы, совершив с испорченным зрением 185 боевых вылетов и сбив 8 самолётов врага. С октября 1944 года Павел Бойков воевал в составе 113-го гвардейского истребительного авиационного полка. К 9 мая 1945 года совершил 373 боевых вылета, провел 58 воздушных боев, сбил 18 вражеских самолетов лично и 9 - в группе (по некоторым публикациям число побед указывается иным, приведенные данные взяты из книги Н.Бодрихина «Советские асы», признанной наиболее точным и достоверным изданием). Кроме того, ещё 13 самолётов врага повредил. Начал воевать рядовым летчиком, окончил войну заместителем командира эскадрильи. Завершил свой боевой путь в Пражской наступательной операции. Командиром полка представлялся к званию Героя Советского Союза, но награжден не был. Вряд ли причиной тому стало нахождение на вражеской территории: его героизм в том роковом бою подтвердили однополчане, село освободили наши войска через несколько недель, лётчик к тому времени был в тяжелом состоянии из-за множественных ранений. Имелось положительное заключение проверки особого отдела полка. Видимо, имела место неразбериха с документами без чьего-либо злого умысла... После войны отважный летчик продолжил службу в ВВС СССР. В 1960 году П.М.Бойков уволен в отставку в звании подполковника. Окончил исторический факультет педагогического института и много лет работал преподавателем. Он - автор капитального труда «На главных направлениях» о боевом пути 10-й гвардейской истребительной авиационной дивизии. Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 1995 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов подполковнику в отставке Бойкову Павлу Михайловичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». Жил в городе-герое Ленинград (с 1991 года - Санкт-Петербург). Скончался 16 мая 2005 года. Похоронен в городе-герое Ленинград - Санкт-Петербург на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Награждён четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями Советского Союза и Чехословакии. Почетный гражданин села Кадница Богодуховского района Харьковской области Украины. Сочинения: На главных направлениях. — Москва: Воениздат, 1984.

1917

Киро Глигоров

македонский государственный и политический деятель, президент Македонии (1991-1999).

[532x700]

[532x700]1917

Николай Ефимович Литвинов

командир огневого взвода 385-го стрелкового полка 112-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, младший лейтенант. Родился в селе Большая Мамайка, ныне село Подгайцы Кировоградского района Кировоградской области, в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил десять классов средней школы. Работал на предприятиях Кировограда. В 1938 году призван в ряды Красной Армии. В 1940 году окончил полковую школу и Харьковское артиллерийское училище. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Центральном фронте. Командир огневого взвода 385-го стрелкового полка младший лейтенант Н.Е. Литвинов отличился в наступательных боях на Левобережной Украине в августе-сентябре 1943 года и при форсировании рек Сейм, Десна, Днепр. В конце сентября 1943 года взвод под командованием младшего лейтенанта Н.Е. Литвинова первым из артиллерийских подразделений полка форсировал Днепр севернее Киева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу младшему лейтенанту Николаю Ефимовичу Литвинову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 8268). С апреля 1949 года старший лейтенант Н.Е.Литвинов — в запасе. Жил и работал в городе Кировоград. Скончался 30 августа 1977 года.

[413x700]

[413x700] Похоронен в Кировограде в Пантеоне Вечной Славы. Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями.

[416x699]

[416x699]1917

Афанасий Филиппович Петрик

командир отделения 255-го отдельного сапёрного батальона 186-й стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта, старший сержант. Родился в селе Золотухи ныне Оржицкого района Полтавской области (Украина), в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. С 1932 года жил в Свердловской области. Образование начальное. Работал на Уралвагонзаводе и в Сотринском мехлесопункте. В Армии служил с июня 1941 по май 1946 года. Участник Великой Отечественной войны. Сражался на Калининском, Брянском и 2-м Белорусском фронтах. Был командиром отделения и помощником командира взвода 255-го отдельного сапёрного батальона 186-й стрелковой Брестской Краснознамённой дивизии. Был ранен. 5-8 сентября 1944 года командир отделения старший сержант А.Ф.Петрик переправлял на плотах пехотные, артиллерийские и миномётные подразделения с вооружением и боеприпасами через реку Нарев в районе деревни Лахы (севернее города Сероцк, Польша), чем содействовал успеху боёв за плацдарм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Петрику Афанасию Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5496). После войны жил в городе Краснотурьинск Свердловской области.

[492x700]

[492x700] Работал выпарщиком на Богословском алюминиевом заводе. Скончался 14 сентября 2001 года.

[700x548]

[700x548]Похоронен на кладбище «Медное» в Краснотурьинске Свердловской области. Награждён орденами Ленина (24 марта 1945), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени (1961), 2 орденами Красной Звезды (3 февраля 1945; 19 февраля 1945), орденом Славы III степени (29 февраля 1944), медалями, в том числе «За отвагу» (3 августа 1943),, иностранной медалью. Почётный гражданин Краснотурьинска (27 ноября 1969). Почётный металлург (1966).

[700x416]

[700x416] В городе Краснотурьинск Свердловской области (улица Молодёжная, дом 7) на доме, в котором в 1976-2001 годах жил А.Ф.Петрик, установлена мемориальная доска.

[700x453]

[700x453] Мемориальный комплекс установлен в городе Краснотурьинск Свердловской области. Открыт 9 мая 1979 года. Скульптор В.К.Замков, архитектор Е.Г.Ефремов.

Ещё при жизни А.Ф.Петрика известная краснотурьинская поэтесса Лилия Васильевна Есаулкова написала и подарила ему своё стихотворение:

На вид он прост, особо не приметен

И ордена не носит на виду,

Но он – Герой Советского Союза

И я о нём рассказ свой поведу.

Стоял октябрь: снег, ветер, непогода.

Под городом Сиротском шли бои.

Клич: «На спасенье Родины, народа,

Сапёр, вперёд!» И вот они пошли…

Вода как лёд. Разрывы мин и пламя.

Погиб отважный взвода командир;

Но поднял Петрик боевое знамя

И в бой повёл за Родину, за Мир!

И не страшны любые загражденья.

Ведь мести справедливой нет преград.

Шли в бой они, огнём пылая мщенья,

Не ожидая почестей, наград.

И вон она горит – Звезда Героя

В заветный день Победы на груди.

И вновь на страже Мира и Покоя

Шагают ветераны впереди.

1917

Марианна Николаевна Строева

российский театровед, театральный критик, доктор искусствоведения (1971). Начинала как актриса, в 1939 г. окончила театральное училище при Театре Революции. В 1946 г. окончила театроведческий факультет ГИТИСа. Работала в журнале «Театр», ВНИИ искусствознания и др. Научные интересы сосредоточены преимущественно на истории МХАТ и сценическом воплощении драматургии А.П.Чехова. Выступает в периодической печати с рецензиями и теоретическими статьями по проблемам современного театрального процесса. Как соавтор участвовала в издании: «История советского драматического театра», в 6 томах (1965-1975), «Русская художественная культура конца XIX - начала XX веков», в 2 томах (1967, 1976), «Советский драматический театр. Учебник», в 2 томах (1980, 1985). Труды: «Б.Г.Добронравов. 1896-1949» (1950), «Чехов и Художественный театр. Работа К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко над пьесами А.П.Чехова» (1955), «Режиссерские искания К.С.Станиславского. 1898-1917» (1973), «Режиссерские искания К.С.Станиславского. 1917-1938» (1977) и др.

1918

Надежда Ивановна Букатая

свинарка колхоза «Родина» Копыльского района Минской области Белорусской ССР. Родилась в деревне Трояново Быстрицкой волости оккупированного кайзеровской Германией Слуцкого уезда Минской губернии, ныне в составе Патейковского сельсовета Копыльского района Минской области Белоруссии. Из семьи крестьян. Белоруска. Беспартийная. Маленькая Надежда появилась на свет, когда на захваченной территории белорусских губерний был установлен жестокий оккупационный режим. В августе 1919 — июле 1920 годов и в октябре — ноябре 1920 года Минщина пережила оккупацию войсками новообразованной Польской республики. Патейковцы стойко вынесли все тяготы и ужасы сурового военного времени и последовавших за ним разрухи и бедности. Девочка рано приобщилась к нелёгкому крестьянскому труду, рано начала работать на земле. Она получила только начальное образование в местной школе. Уже шестнадцати лет вступила в сельскохозяйственную артель (колхоз) «Коммунист», организованную в родной деревне. Работала в полеводческой бригаде. Перед началом Великой Отечественной войны вышла замуж. Когда разразилась война, на фронт ушёл муж, и Надежда Ивановна переехала в деревню Патейки, к родителям мужа. Все три года немецкой оккупации прожила у них, помогала вести единоличное хозяйство. После освобождения района летом 1944 года осталась на жительство в Патейках. Колхозное хозяйство было разрушено: хозяйственные помещения сожжены, имущество и скот разграблены, жильё не уцелело, а потому колхозники ютились в землянках. В этих тяжелейших условиях начинал восстанавливаться патейковский колхоз «Радима» («Родина). Среди первых, кто взялся за восстановление разрушенного колхоза, была неутомимая труженица Букатая. Она так и не дождалась с войны мужа. Наравне с немногими мужчинами, вернувшимися из партизанских отрядов, из армии, трудилась без устали, стараясь попасть на самый ответственный, самый тяжёлый участок. Успешно справлялась с любой мужской работой. Летом скашивала за день не менее 50 соток, а в страдную пору была в числе передовых колхозниц: днём вязала ржаные снопы, а ночью, отдохнув час-другой, шла на ток. Зимой ухаживала за лошадьми и телятами. Когда в колхозе была создана свиноферма, Н.И.Букатая с 1953 года начала работать на ней свинаркой. Поначалу было трудно — не хватало опыта. Ещё хуже обстояли дела с кормами. Поэтому свиней снимали с откорма ниже средней упитанности, а на каждый гектар пахотных земель колхоз получал всего по 3-4 центнера свинины. В первое время Надежде Ивановне охотно помогали более опытные колхозницы. Она внимательно присматривалась к их работе, слушала дельные советы. А первой её наставницей стала тётка Мария Потеруха, которая научила, как готовить корма, как из мизерной нормы рассчитывать на следующий день. В условиях, когда на ферме отсутствовала механизация, свинарка Букатая сумела быстро овладеть секретами мастерства, при этом настойчиво искала пути улучшения дел в животноводстве. Читала специальную литературу, советовалась с зоотехником, ездила за опытом в передовые колхозы. Вскоре выступила инициатором перевода колхозного производства на свиноводческую специализацию, для чего на собственных расчётах показала, какую выгоду может иметь от этого артель. Так патейковская свиноферма стала специализироваться на откорме свиней по примеру соседней сельхозартели «Пролетарий». Добросовестный, самоотверженный труд дружного коллектива фермы принёс первые успехи. В группе, закреплённой за Н.И.Букатой, начала расти прибавка в весе: 300, 400 и, наконец, 500 граммов в сутки. В конце 1953 года трудовой почин Надежды Ивановны принёс патейковской сельхозартели первые десятки тысяч рублей, которые пошли на строительство, удобрения и выдачу колхозникам. «Родина» набирала силу. Постепенно, с большими трудностями, обогащался кормовой рацион, расширялось его видовое разнообразие, вырабатывался определённый режим кормления и ухода за откормочниками — поросятами, предназначенными для откорма. Сначала откормом занимались все свинарки, но это оказалось экономически невыгодным. Правление решило пойти по пути дальнейшей специализации производства и откармливать молодняк поручило самым лучшим лучших работницам — Надежде Белоус и Надежде Букатой, введя групповой откорм молодняка на бекон. Большая группа животных, которых откармливала каждая из них, была специально разбита на возрастные подгруппы. Кормление осуществлялось в специально оборудованном помещении и строго по подгруппам. Правление несколько раз посылало передовиков на экскурсии в Москву, где они знакомилась с опытом передовых свиноводов на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Внедрение в производство нового, передового принесло в скором времени значительные трудовые победы. В 1956 году Н.И.Букатая сняла с откорма 113 голов, что составило 102,7 центнера мяса в живом весе, а в 1957 году — 195 голов, или 202,9 центнера. Обязавшись откормить в новом году 250 поросят, за одиннадцать месяцев 1958 года Надежда Ивановна сдала государству уже 230 голов, или 270 центнеров мяса. Соответственно, в 1956 году на каждые сто гектаров пашни колхоз получил по 19,9 центнера и в 1957 году — по 25, 5 центнера свинины. За 1957 год свинарка выработала в колхозе 900 трудодней и получила на них много зерна, картофеля и денег. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития сельского хозяйства по производству зерна, картофеля, льна, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства, и внедрение в производство достижений науки и передового опыта Букатой Надежде Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Надежда Ивановна работала в колхозе («Родина»; с 1966 года — «Прогресс», ныне — одноимённое ОАО) до последних дней жизни, хотя могла уйти на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста.

Она несколько раз была участницей ВСХВ, была награждена медалями и почётными дипломами. Как опытная свинарка, одна из лучших в районе, непременно помогала словом и делом молодым животноводом, приходившим на работу в колхоз, передавала им свой богатый опыт, рассказывала, как лучше освоить дело, воспитывала любовь к профессии. Избиралась депутатом Совета Союза в составе Верховного Совета СССР 5-го созыва (1958—1962), депутатом местных Советов депутатов трудящихся. Проживала в деревне Патейки Копыльского района. Умерла 3 сентября 1977 года. Похоронена на сельском кладбище в Патейках. В 1978 году на могиле установлена стела. Награждена орденом Ленина (18 января 1958), медалями, в том числе 4 медалями ВСХВ.

1918

Эгуш Гайковна Лалаян

бригадир колхоза «Бакинский рабочий» Мардакертского района Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. Родилась в селе Дрмбон (ныне Мартакертского района непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, и Кельбаджарского района Азербайджанской Республики – согласно административному делению Азербайджана). Армянка. Получила неполное среднее образование. В 1937-1944 годах – доярка, заведующая молочно-товарной фермой, бригадир полеводческой бригады колхоза «Бакинский рабочий» Мардакертского района Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР (ныне – фактически территория непризнанной Мартакерского района Нагорно-Карабахской Республики, а юридически – Кельбаджарского района Азербайджанской Республики). В 1944-1969 годах – звеньевая, а с 1969 года – бригадир хлопководческой бригады колхоза «Бакинский рабочий» Мардакертского района НКАО. Уже будучи звеньевой получала высокие урожаи хлопка от 30 центнеров с гектара, вместо нормативных 18 центеров хлопка, но в течение времени звено выработало показатель в 30 центнеров с гектара, как норму. Возглавив в 1969 году отстающую бригаду, вывела её в одну из передовых в колхозе. В бригаде были умело организованы полив, применение минеральных удобрений и использование новых способов агротехники для растений. Немалую роль в этом сыграло и трудолюбие, мастерство и большой опыт сбора хлопка Лалаян. Применив новые методы сортовой агротехники хлопка, выращивала рекордные урожаи хлопка (40 центнеров с гектара). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия, Лалаян Эгуш Гайковне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1975 года – виноградарь колхоза «Бакинский рабочий». Работала в колхозе до выхода на заслуженный отдых. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР 6-го – 8-го созывов (1963-1975). Избиралась заместителем председателя Верховного Совета Азербайджанской ССР (1971-1975). Член ЦК Компартии Азербайджана. Жила в селе Неркин Оратаг Мартакерского района Нагорно-Карабахской Республики. Мастер хлопка Азербайджанской ССР. Награждена 2 орденами Ленина (7 марта 1960; 8 апреля 1971), медалями.

[533x700]

[533x700]1918

Павел Константинович Легезин

командир батареи 158-го гвардейского артиллерийского полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, гвардии старший лейтенант. Родился в селе Журавка ныне Прохоровского района Белгородской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов, Орловский финансово-экономический техникум. Работал экономистом. В Красной Армии с 1939 года. Член ВКП(б). На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1942 года. Командир батареи 158-го гвардейского артиллерийского полка (78-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной фронт) гвардии старший лейтенант Павел Легезин особо отличился при форсировании реки Днепр 26-27 сентября 1943 года. В составе штурмовой группы П.К.Легезин высадился на остров Глинск-Бородаевский Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины вместе с батареей, и артиллерийским огнём поддержал бой подразделений за плацдарм, нанеся противнику значительный урон в живой силе и боевой технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту Легезину Павлу Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№1388). Погиб в бою 9 августа 1944 года.

[700x526]

[700x526] [605x700]

[605x700]Похоронен в городе Львов (Украина) на холме Славы. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны II степени, 2 орденами Красной Звезды.

[525x700]

[525x700]В посёлке городского типа Прохоровка Белгородской области на Аллее Героев (улица Советская, между домами №138 и 140) П.К.Легезину установлен бюст, в селе Журавка - обелиск, в городе Орёл на доме №2 по улице Гостиной - мемориальная доска.

[533x700]

[533x700]1918

Василий Иванович Лихачёв

башенный стрелок 398-го танкового батальона 50-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта, красноармеец. Родился в деревне Поляны ныне Болынесосновского района Пермского края, в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов. В Красной Армии с 1937 года. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Башенный стрелок 398-го танкового батальона (50-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Северо-Западный фронт) комсомолец красноармеец Василий Лихачёв отличился в бою 8-9 февраля 1940 года по прорыву главной полосы линии Маннергейма. В составе экипажа Каширина он блокировал дот белофиннов и на подступах к высоте с отметкой «48,5», восточнее озера Муоланъярви (Глубокое), 10 февраля 1940 года метким огнём из такового орудия прикрыл подвоз взрывчатки к надолбам и подрыв надолбов сапёрами, а затем эвакуацию с поля боя полковой пушки; участвовал в штурме высоты «48,5». Отважный танкист пал смертью храбрых в бою 11 февраля 1940 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Лихачёву Василию Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина.

1918

Леопольд Симоно

канадский певец (лирический тенор).

1918

Ага Рза Камилович Эйбатов

мастер промывочно-пропарочной станции Баладжары Закавказской железной дороги, Азербайджанская ССР. Родился в городе Баку Бакинской губернии (ныне – Азербайджанской Республики). Азербайджанец. Трудовую деятельность начал в 1938 году. Служил в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1948-1958 годах – промывщик цистерн, слесарь, бригадир, а с 1958 года – сменный мастер промывочно-пропарочной станции Баладжары Закавказской железной дороги в Кировском (ныне – Бинагадинском) районе города Баку. В 1953 году вступил в КПСС. Проявил себя опытным рабочим, применявшим передовую практику. Коллектив смены под его руководством, следуя почину одной из бригад станции Москва-Сортировочная, одним из первых в республике вступил в социалистическое соревнование. Под руководством сменного мастера бригада промывщиков быстро вышла в передовые и получила звание коллектива коммунистического труда. Смена под его руководством быстро прославилась на станции благодаря рационализаторским предложениям всего коллектива, каждое из предложений играло важную роль в облегчении работы промывщиков. Так если раньше рабочему приходилось самим спускаться в цистерну для очистки остатков мусора из цистерн, то после ряда предложений вместо человека большую работу выполнял прибор механизированной очистки. За период семилетнего плана (1959-1965) смена увеличила свою мощность в два раза, 70 человек готовило к наливу сразу 800 цистерн. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана перевозок, развитии и технической реконструкции железных дорог Эйбатову Ага Рза Камиловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1980 года и до выхода на заслуженный отдых – мастер-приёмщик промывочно-пропарочной станции Баладжары. Жил в Баку (Азербайджан). Умер 7 июня 1998 года. Награждён орденами Ленина (4 августа 1966), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), медалями.

[470x700]

[470x700]1919

Григорий Николаевич Байбаренко

командир отделения 268-го отдельного инженерного батальона (38-я армия, Воронежский фронт), старший сержант. Родился в селе Анновка, ныне село Лозоватка Компанеевского района Кировоградской области (Украина), в семье рабочего. Украинец. Окончил неполную среднюю школу в Кривом Роге в 1937 году. В Красной Армии с 1937 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на Брянском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Участвовал в боях по блокированию орловско-болховской группировки противника, Воронежско-Касторненской, Харьковской наступательной и оборонительной операциях, Курской битве, освобождении левобережной Украины. Командир отделения 268-го отдельного инженерного батальона (38-я армия, Воронежский фронт) старший сержант Байбаренко отличился в битве за Днепр в октябре 1943 года. После захвата силами 240-й стрелковой дивизии 38-й армии лютежского пятачка на правом берегу реки для усиления стрелковых подразделений возникла необходимость в срочной переброске на плацдарм танков и артиллерии. 268-му отдельному инженерному батальону была поставлена задача по постройке переправы через Днепр в районе села Сваромье (Вышгородский район Киевской области). Старший сержант Байбаренко при выполнении этого задания показал образцы трудового и личного героизма. При постройке моста с 5 по 10 октября 1943 года в условиях непрерывного артиллерийского огня противника и бомбардировок с воздуха, находясь в холодной воде, Байбаренко работал практически без отдыха, своим примером вдохновляя бойцов. Гитлеровцы, понимая значение такой переправы, пытались любой ценой разрушить её. После налётов вражеской авиации отделение Байбаренко, не дожидаясь команды, вновь восстанавливало разрушенные участки. 530-метровый мост был построен в короткий срок, 10 октября по нему прошёл первый танк. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, старший сержант Байбаренко Григорий Николаевич удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2008). В 1944 году Байбаренко окончил авиационную школу пилотов в городе Кропоткин Краснодарского края, в 1948 году - Ворошиловградское военное авиационное училище лётчиков. Член ВКП(б)/КПСС с 1951 года. В 1952 году окончил двухгодичные высшие методические курсы, был лётчиком-инструктором Ворошиловградского училища. С 1960 года майор Г.Н.Байбаренко - в запасе. Жил в городе Черкассы (Украина). Работал в конторе материально-технического снабжения. Умер 28 апреля 1996 года. Награждён орденами Ленина (29 октября 1943), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды, медалями.

[489x699]

[489x699]1919

Леонид Семёнович Данилюк