3 мая родились...

03-05-2025 07:04

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[496x700]

[496x700]

1890

Бруно Травен (немецкое имя — В.Traven)

псевдоним немецкого писателя, предполагаемое имя которого Травен Торсван Кровс (Traven Torsvan Croves). По наиболее вероятной версии, будущий писатель родился в Чикаго, в семье эмигрантов из Скандинавии, его настоящее имя — Травен Торсван Кровс. В юности служил на торговом флоте, был юнгой и стюардом на судне, курсирующем вдоль тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки, затем плавал в качестве палубного матроса, угольщика и кочегара. Доставлял груз хлопка из Нью-Орлеана в Антверпен, ходил на каботажных судах вдоль побережья Европы и пр. Во время Первой мировой войны приехал в Германию, где стал известен как публицист под именем Рет Мерут (Ret Marut), также использовал и другие псевдонимы: Рихард Маурхут, Хьотамаре фон Кирена, Артур Терлен, И.Мермет. В 1917—1921 годах он издавал антимилитаристский журнал «Цигельбреннер», поддерживал Баварскую Советскую республику, после разгрома которой бежал из Германии. В 1920-х годах он приехал в Мексику, где жил под именем Торсван, работал сборщиком хлопка, золотоискателем, погонщиком скота. Впервые псевдоним Б.Травен появился в 1925 году, когда в берлинской газете «Форвертс», официальном органе Социал-демократической партией Германии, начал публиковаться роман о мексиканских крестьянах «Сборщики хлопка». Позже появились романы о моряках «Корабль мертвых» (1926) и о золотоискателях «Сокровища Сьерра-Мадре» (1927). Рукописи всегда отправлялись по почте, и сотрудники издательств никогда не встречались с Б.Травеном и не знали его настоящего имени. Однако в 1926 году немецкий поэт Эрих Мюзам предположил, что за этим псевдонимом скрывается Рет Мерут. Книги Травена быстро стали популярны, и в 1934 году статья о писателе появилась в энциклопедии «Брокгауз». В 1933 году Б.Травен послал английские рукописи ранее опубликованных романов в американское издательство Альфреда А.Кнопфа, утверждая, что он американец, а его романы были написаны на английском и только потом переводились на немецкий. Английские и немецкие варианты имеют существенные различия в объёме и в сюжете. Писатель тщательно скрывал подробности своей биографии, поэтому появлялось множество слухов и легенд, например, авторство романов приписывали Джеку Лондону, который якобы инсценировал самоубийство, или Амброзу Бирсу, пропавшему в Мексике. Когда Джон Хьюстон снимал фильм «Сокровища Сьерра-Мадре», Б.Травен посетил съёмки как Хол Кровс (Hal Croves), переводчик и представитель Травена. После успеха фильма журналисты пытались связаться с Кровсом, чтобы выяснить тайну писателя. Кровс жил в Мексике, в 1957 году женился на Розе Элене Лухан. Последний роман под именем Б.Травен был опубликован в 1960 году. В 1966 году Кровс дал первое и последнее интервью, в котором отрицал, что является Травеном. В том же году вышла первая биография писателя. Её автором был литературовед из ГДР Рольф Рекнагель, который доказал, что Травен и Рет Мерут — это одно лицо. После смерти Кровса 26 марта 1969 года вдова сделала заявление для прессы о тождестве Рета Мерута, Б.Травена, Торсвана, Хола Кровса и сообщила некоторые подробности о жизни писателя, в том числе дату рождения и настоящее имя. Прах писателя после кремации был развеян с самолета над тропическим лесом в мексиканском штате Чьапас. Библиография: 1925 — Сборщики хлопка / Die Baumwollpflücker; 1926 — Корабль мёртвых / Das Totenschiff; 1927 — Сокровища Сьерра-Мадре (Клад Сьерра-Мадре) / Der Schatz der Sierra Madre; 1926 — Der Wobbly; 1928 — Land des Frühlings; 1928 — Der Busch; 1929 — Die Brücke im Dschungel; 1929 — Белая роза / Die weiße Rose; 1930—1940 — Caoba-Zyklus; 1930 — Der Karren; 1931 — Regierung; 1933 — Поход в страну Каоба / Der Marsch ins Reich der Caoba; 1936 — Die Troza; 1936 — Восстание повешенных / Die Rebellion der Gehenkten; 1940 — Генерал выходит из джунглей / Ein General kommt aus dem Dschungel; 1936 — Sonnen-Schöpfung (Indianische Legende); 1950 — Macario; 1954 — Der Banditendoktor (Mexikanische Erzählungen); 1958 — Der dritte Gast; 1960 — Aslan Norval. Экранизации: 1948 — Сокровища Сьерра-Мадре / The Treasure of the Sierra Madre; 1954 — La Rebelión de los colgados; 1956 — Canasta de cuentos mexicanos; 1959 — Das Totenschiff; 1960 — Macario; 1961 — Rosa blanca; 1963 — Días de otoño; 1967 — Mandjes uit Mexico; 1970 — Au verre de l’amitié; 1971 — The Bridge in the Jungle; 1983 — Kuolemanlaiva; 1986 — La Rebelión de los colgados.

1890

Мирон Аркадьевич Малкиель-Жирмунский (первоначально — Меер Аронович (Мирон Аркадьевич) Жирмунский; французское имя — Myron Malkiel-Jirmounsky)

русский, французский и португальский искусствовед, литературовед и переводчик. Родился в Санкт-Петербурге. Мать, Софья Яковлевна Малкиель — из известного двинского купеческого семейства Малкиель; отец — кандидат права Арон Шевахович Жирмунский (в быту Аркадий Савельевич; 1861—?) — был уроженцем Вильны, сыном купца первой гильдии Шеваха Менделевича Жирмунского (1820 — не позднее 1880) и его жены Рохли Ароновны (1821—1891). Племянник отоларинголога Моисея (Максима) Савельевича Жирмунского и инженера-химика Соломона (Семёна) Савельевича Жирмунского. Окончил 10-ю Санкт-Петербургскую гимназию (1908). В 1908—1910 годах учился в Санкт-Петербургском университете. В 1913—1914 годах учился на отделении исторических и филологических наук в Практической школе высших исследований в Париже. Окончил романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета, где был оставлен приват-доцентом на кафедре западноевропейских литератур. Участвовал в работе словесного отделения Петроградского института истории искусств. После революции эмигрировал в Париж, с 1926 года преподавал в Сорбонне (курс испанского театра, западноевропейской литературы, в 1927—1940 годах — курс португальской литературы). В 1940 году бежал из оккупированного Парижа. Затем был профессором Лиссабонского университета, научным сотрудником Национального музея старинного искусства и Центра по изучению искусств и музыковедения в Лиссабоне (1941—1974). Автор ряда трудов по истории португальской, французской, голландской и итальянской архитектуры, живописи и литературы, общей теории искусств. Занимался также переводами на португальский язык и художественной критикой. Ранние статьи и рецензии, связанные с постановками В.Э.Мейерхольда, — «Комедии Камоэнса», «Комедия чистой радости», «Карло Гоцци — политик или художник»? (По поводу статьи А.А.Гвоздева «Общественная сатира Карло Гоцци») — вошли в научно-исследовательский проект по творческому наследию В.Э.Мейерхольда «Любовь к трём апельсинам» (1914—1916) (Министерство культуры Российской Федерации, Российский институт истории искусств. Санкт-Петербург РИИИ, 2014). Член-корреспондент Португальской академии изящных искусств. Умер в Лиссабоне в 1974 году.

Семья

Брат — Яков Аркадьевич Жирмунский (впоследствии известен как Жак и Джакомо Жирмунский — итальянское имя – Giacomo Girmunschi, французское имя — Jacques Girmounsky; 1887, Санкт-Петербург — ?), итальянский художник и искусствовед, жил в Триесте. Другой брат — Константин (также итальянский художник) — был женат, с 1913 года, на сестре В.М.Жирмунского Раисе (1893—1971). Двоюродные братья — лингвист Виктор Максимович Жирмунский, журналист Яков Ноевич Блох, музыкальный педагог и виолончелист Константин Исаакович Шапиро, хирург Яков Иосифович Гальперн; двоюродные сёстры — поэтесса Раиса Ноевна Блох и церковный деятель Магдалина Исааковна Лосская (в девичестве Магда Исааковна Малкиель-Шапиро, 1905—1968, жена В.Н.Лосского). Троюродные братья (по материнской линии) — писатель Юрий Николаевич Тынянов и филолог-романист Яков Львович Малкиель. Племянница — поэт, переводчик, литературный критик Тамара Жирмунская (родилась в 1936), жена режиссёра-документалиста Павла Сиркеса. Книги: Essai d'analyse des procédés littéraires de Warr. Montpellier: Société des Langues Romanes, 1926; Quelques remarques sur la datation du «Tristan» de Thomas. Discussion de méthode. Paris: Éditions S.A.P.E., 1927; Le Rôle de l'économie spirituelle dans l'économie nationale. Paris: Impr. de Vaugirard, 1929; Les tendances de l'architecture contemporaine. Paris: Libraire Delagrave, 1930; L'art de Torquato Tasso dans la «Gerusalemme Liberata». Paris: E. Leroux, 1931; C. B. Lewis, Classical mythology and Arthurian romance. Paris: E. Leroux, 1932; Oxford, 1932; Algunas notas sôbre a arte de Camões nos «Lusíadas». Lisboa: Seara Nova, 1932; Le Architetture nuove in Francia. Milano, Roma, Treves, Treccani-Tumminelli, 1932; La Vérité historique. Paris: Éditions S.A.P.E., 1934; La Race et la Nation. Paris: Éditions S.A.P.E., 1935; La Langue et la pensée. Paris: Éditions S.A.P.E., 1935; L'Art populaire existe-t-il? Paris: Éditions S.A.P.E., 1936; Notes sur les trois rédactions du «Roland furieux» de l'Arioste. Paris: E. Droz, 1936; The Study of the artistic antiquities of Dutch India. Harvard-Yenching Institute: Baltimore, printed by J. H. Furst Co., 1939; Problèmes des primitifs portugais. Lisboa: Coimbra editora, 1941; L'esprit classique et l'esprit romantique dans les «primitifs» portugais. Lisbonne: Institut français au Portugal, 1941; Vers une méthode dans les études des «primitifs» portugais. Lisboa: Livraria Bertrand, 1942; L'historien d'art, le 'connaisseur' et le critique d'art. Lisboa: Instituto para a Alta Cultura, Centro de Estudos de Arte e Museologia, 1943; Os Painéis denominados de Mestre do Paraiśo. Lisboa: I. Bertrand Ltda, 1943; Duas formas de expressão opostas na história da arte. Lisboa: Seara nova, 1943; La «Vierge aux Anges» du Musée national de l'art ancien. Lisboa, 19444 Determinação dos valores na história da arte. Lisboa, 1945; La formation du style de la peinture portugaise au XVI.e siècle (Le maître de Sardoal). Lisboa, 1945; Preconceitos da época. Lisboa: Istituto para a Alta Cultura, 19474 La Langue et la Pensée. Lisboa: Jorge Fernandez, 1947; Problèmes de l'histoire de l'art. Cadernos do Centro de Estudos de Arte Museologia, 4. Lisboa, 1951; Le Rôle de l'atelier et des collaborateurs dans l'oeuvre de Léonard de Vinci. Lisboa: Musée national de l'art ancien, 1951; Les théories d'art au moyen age, a identidade da crítica de arte e da crítica literária do Renascimento. Серия «Cadernos do Centro de Estudos de Arte e Museologia», 6. Lisboa, 19554 Três roteiros desconhecidos de Aḥmad Ibn-Mādjid: segundo o único manuscrito do Instituto de Estudos Orientais da Academia de Ciências da U.S.S.R. Lisboa: Comissão executiva das comemorações do V centenário da morte do infante D. Henrique, 1957; Pintura à sombra dos mosteiros: a pintura religiosa portuguesa nos séculos XV e XVI. Lisboa: Edicoes Atica, 1957; L'Exposition de l'art de gandhara au musée national de l'art ancien. Lisboa: Ed. Grafica portuguesa, 1958; Aḥmad Šihāb ad-Dîn Ibn Maǧīd as-Saʻdī. O Piloto arabe de Vasco da Gama (Roteiro de Safala, por Ahmad Ibn-Maǧid, na versão portuguesa de Myron Malkiel-Jirmounsky, segundo a edição rusa de Teodor A. Chumovsky). Lisboa: Comissão executiva das comemorações do V Centenário da morte do infante D. Henrique, 1959; Escola do Mestre de Sardoal. Серия «Nova colecção de arte portuguesa», 15. Lisboa: Artis, 1959; A Arte de Gandhara no Paquistâo. Lisboa: Museo de Arte Antiga, 1959; Três roteiros desconhecidos de Aḥmad Ibn-Mādjid, o piloto árabe de Vasco da Gama. trad. de Myron Malkiel Jirmounski. Lisboa, Comissão Executiva das Comemorações do v Centenário da morte do Infante D. Henrique, 1960; Bernard Berenson. Lisboa: Ed. Grafica portuguesa, 1960; «realismo» na pintura italiana. Lisboa, 1962; L'Art et les idées. Les expressions artistiques comme expressions de la vie de l'esprit. Lisboa: editorial tecnica e artistica, 1964; elemento nacional na arte. Lisboa: Separata da Revista «Ocidente», 1965; A Psicologia do artista. Lisboa: Ocidente, 1966; A «Arte popular» e a «Arte culta». Lisboa, 1967; A Arte copta. Lisboa, 1968; Le rôle de la personnalité dans l'histoire de l'art. Lisboa, 1969; Que doit-on entendre par l'«Art populaire»? Lisboa, 1970; El arte y la vida del espiritu. Madrid Editorial Prensa Española, 1973.

1890

Карло Понте (итальянское имя — Carlo Ponte)

итальянский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы. Родился в 1890 году в Генуе. В 1924 году, принял участие в Олимпийских играх в Париже, но неудачно. В 1925 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Дальнейшая судьба неизвестна.

1891

Герман Моозер (Музер)

швейцарский микробиолог, эпидемист, гигиенист. Работал в Мексике, Китае, Испании. По заданию Международного комитета Красного Креста был послан в Югославию, вел борьбу против холеры в Египте.

1892

Артур Матвеевич Баевский (настоящее имя — Абрам Моисеевич Баевский)

советский организатор кинопроизводства, сотрудник внешней разведки. Абрам Моисеевич (Абрам-Евель Мовшевич) Баевский родился в Мелитополь, Таврическая губерния, Российская империя, в семье работника и впоследствии владельца типографии в Валуйках Моисея Львовича Баевского и Эсфири Самойловны Баевской. Окончил четырёхклассное городское училище, в 1911—1914 годах учился по классу вокала в частном музыкальном училище в Екатеринославе. С 1914 года служил рядовым 150-го Таманского полка 38-й пехотной дивизии, участвовал в боевых действиях, в августе того же года попал в плен на австро-венгерском фронте в Галиции. После освобождения из плена в 1918 году поселился в Валуйках, где в 1919 году работал делопроизводителем Валуйского уездного здравотдела. В 1919—1920 годах — уполномоченный в управлении снабжения 8-й армии на Кавказском фронте, затем начальник гарнизона в Грозном. В марте 1920 года вступил в РКП(б). После окончания Гражданской войны работал в военной цензуре Полевого штаба реввоенсовета республики в Москве, Симферополе и Ростове, с августа 1921 года — цензор-контролёр ИНФО ВЧК. С января 1922 по июль 1924 года — член правления « Госкино», с июля 1924 по февраль 1925 года — член правления Акционерного общества «Межрабпом-Русь», с февраля 1925 по сентябрь 1926 года — главный инспектор акционерного общества «Пролеткино». Одновременно учился на литературном факультете 1-го Московского государственного университета. С октября 1926 года — уполномоченный 8-го (немецкого) отделения КРО ОГПУ, позднее перешёл в ИНО. С декабря 1930 года — сотрудник ИНО ОГПУ, в 1931—1933 годах — под прикрытием сотрудника полпредства работал в резидентуре ИНО в Берлине, в 1933—1934 годах — референт НКВД и сотрудник центрального аппарата ИНО. В 1934—1937 годах — под прикрытием секретаря отдела торгпредства СССР в Швеции работал резидентом ИНО в Стокгольме (псевдоним «Гаиб»); в 1937—1938 годах — референт НКВД и сотрудник 7-го отдела ГУГБ НКВД. В 1938 году уволен из НКВД по состоянию здоровья. В 1938 году — заведующий актёрским бюро киностудии «Мосфильм», в 1938—1940 годах — помощник реквизитора, в 1940—1941 годах — сменный диспетчер «Мосфильма». С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 года записался в народное ополчение. С 28 ноября 1941 по 17 февраля 1942 года служил в звании техника-интенданта 2-го ранга в 1313-м стрелковом полку 77-й гвардейской стрелковой дивизии на Западном фронте. Затем был отправлен в эвакуацию. С сентября по ноябрь 1942 года — заместитель начальника отдела кадров Центральной объединенной киностудии (ЦОКС) в Алма-Ате, с декабря 1942 по октябрь 1943 года — помощник начальника специального цеха Научно-исследовательского кинофотоинститута. С января 1944 года — вновь диспетчер на киностудии «Мосфильм». В 1944—1950 годах — заместитель начальника отдела материально-технического снабжения «Союзэкспортстроя», начальник сектора оформления бюро распространения типовых проектов «Союзэкспортстроя». Умер в городе Москв, РСФСР, СССР, в 1971 году.

Семья

Жена — Валентина Юльевна Баевская, машинистка в редакции журнала «Огонёк». По происхождению австрийская еврейка, вышла замуж за Баевского во время его пребывания в плену. Сын — лётчик-испытатель Георгий Артурович Баевский, Герой Советского Союза. Сын Владимир в 1941 вступил в ополчение, в боях под Москвой потерял ногу. После войны был фотографом. Брат — сценарист Соломон Лазурин. Литература: Энциклопедия секретных служб России / Автор-составитель А.И.Колпакиди. — Москва: АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2004. — Страница 440. — 800 страниц. — ISBN 5-17018975-3;Вадим Баевский. глава «Семья» // Роман одной жизни. — Санкт-Петербург: Нестор-История, 2007. — Страницы 156—164. — 500 экземпляров.

1892

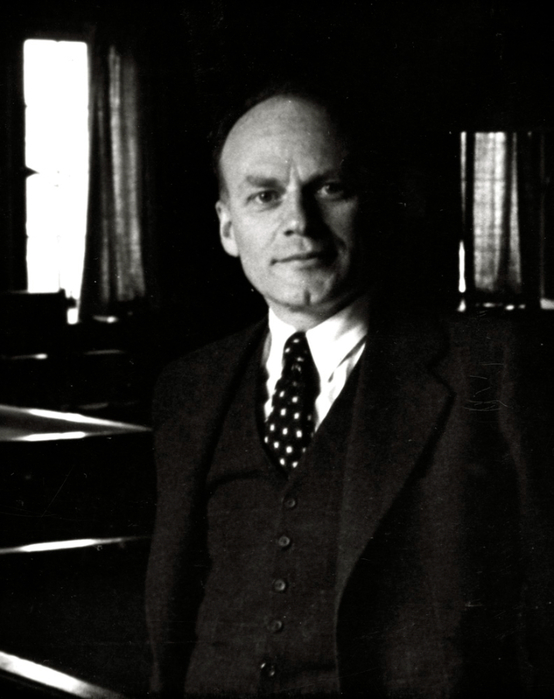

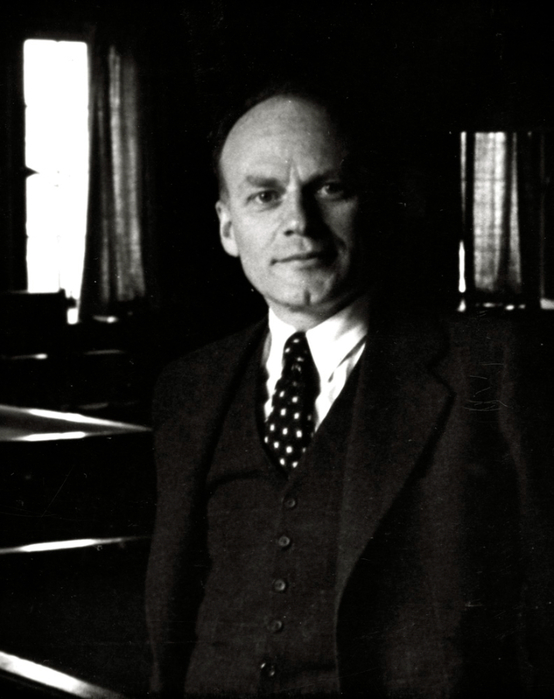

Джейкоб Вайнер (Якоб Винер; Jacob Viner)

американский экономист канадского происхождения, профессор, член-корреспондент Британской академии. Награждён медалью Фрэнсиса Уокера в 1962 году. Родился в городе Монреаль, провинция Квебек, Канада, в еврейской семье эмигрантов из Германии. Степень бакалавра получил в 1914 году в Университете Макгилла. В 1915 году поступил в аспирантуру Гарвардского университета, где получил докторскую степень. Преподавал в Чикагском и Принстонском университетах. Являлся умеренным сторонником свободного рынка, критиковал взгляды Дж.М.Кейнса, но считал, что демократия имеет первенство перед требованиями экономической теории, и если общество хочет регулирования, то экономисты должны думать о том, как его лучше осуществлять, т. к. удовлетворение подобных требований придаёт экономической системе стабильность. В 1934—1939 годах советник министра финансов США Генри Моргентау, являлся поборником бюджетного дефицита и увеличения государственных расходов как средства борьбы с депрессией. В одной публикации 1935 года о Вайнере писали:

«Главный человек в мозговом тресте Министерства финансов, невысокий и рыжий, гордится тем, что не держится железной хваткой ни за одну теорию, не принадлежит ни к одной экономической школе и никогда не терял умения быстро и правильно менять курс при любом ветре.»

Был президентом Американской экономической ассоциации в 1939 году, член-корреспондентом Британской академии с 1953 года. Умер в городе Принстон, округ Мерсер, штат Нью-Джерси, США, 12 сентября 1970 года.

Вклад в науку

В статье «Концепция полезности в теории ценности и её критики» анализирует проблемы формирования теории предельной полезности, а также аспекты применения концепции полезности в экономике благосостояния. Награды: 1962 — медаль Фрэнсиса Уокера от Американской экономической ассоциации. Сочинения: Винер Дж. Концепция полезности в теории ценности и её критики// Вехи экономической мысли. Том 1. Теория потребительского поведения и спроса / Под редакцией В.М.Гальперина — Санкт-Петербург: Экономическая школа, 2000. — Страницы 78−116 — 380 страниц. — ISBN 5-900428-48-6 (The Utility Concept in Value Theory and its Critics, 1925); Вайнер Дж. Кривые затрат и кривые предложения // Вехи экономической мысли. Том 2. Теория фирмы / Под редакцией В.М.Гальперина — Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1995. — Страницы 94−133. — 534 страницы. — ISBN 5-900428-18-4 (Costs Curves and Supply Curves, 1931); Винер Я. Проблема таможенного союза // Вехи экономической мысли. Том 6. Международная экономика / под редакцией А.П.Киреева. — Москва: ТЕИС, 2006. — Страниц 696−705 — ISBN 5-7598-0439-1; Some Problems of Logical Method in Political Economy, 1917, JPE; Price Policies: the determination of market price", 1921; Dumping: A problem in international trade, 1923; Canada's Balance of International Indebtedness: 1900- 1913, 1924; Adam Smith and Laissez-Faire", 1927, JPE; The Present Status and Future Prospects of Quantitative Economics", 1928, AER; Mills' Behavior of Prices", 1929, QJE; The Doctrine of Comparative Costs", 1932, WWA; Inflation as a Possible Remedy for the Depression", 1933, Proceedings of Institute of Public Affairs, Univ. of Georgia; Mr. Keynes and the Causes of Unemployment", 1936, QJE; Studies in the Theory of International Trade, 1937; Marshall's Economics, in Relation to the Man and to his Times", 1941, AER; Trade Relations Between Free-Market and Controlled Economies, 1943; International Relations between State-Controlled National Economies", 1944, AER; Prospects for Foreign Trade in the Post-War World", 1946, Manchester Statistical Society; Power Versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the Seventeenth and Eighteenth Centuries", 1948, World Politics; Bentham and J.S. Mill: the Utilitarian Background", 1949, AER; The Customs Union Issue, 1950; A Modest Proposal for Some Stress on Scholarship in Graduate Training, 1950; International Economics, 1951; International Trade and Economic Development, 1952; Review of Schumpeter's History of Economic Analysis", 1954, AER; `Fashion' in Economic Thought", 1957, Report of 6th Conference of Princeton Graduate Alumni; International Trade Theory and its Present-Day Relevance", 1955, Economics and Public Policy; The Long View and the Short: Studies in economic theory, 1958; Stability and Progress: the poorer countries' problem", 1958, in Hague, editor, Stability and Progress in the World Economy; Five Lectures on Economics and Freedom, 1959 (Wabash Lectures, pub. 1991); The Intellectual History of Laissez-Faire", 1960, J Law Econ; Hayek on Freedom and Coercion", 1960, Southern EJ; Relative Abundance of the Factors and International Trade", 1962, Indian EJ; The Necessary and Desirable Range of Discretion to be Allowed to a Monetary Authority", 1962, in Yeager, editor, In Search of a Monetary Constitution; Progressive Individualism as Original Sin", 1963, Canadian J of Econ & Poli Sci; The Earlier Letters of John Stuart Mill, 1963, Univ of Toronto Quarterly; The Economist in History", 1963, AER; The United States as a Welfare State", 1963, in Higgenbotham, editor, Man, Science, Learning and Education; Problems of Monetary Control, 1964; Comment on my 1936 Review of Keynes", 1964, in Lekachman, editor, Keynes's General Theory; Introduction", in J. Rae, Life of Adam Smith, 1965; Adam Smith", 1968, in Sills, editor, International Encyclopedia of Social Sciences; Mercantilist Thought", 1968, in Sills, editor, International Encyclopedia of Social Sciences; Man's Economic Status", 1968, in Clifford, editor, Man Versus Society in Eighteenth-Century Britain.; Satire and Economics in the Augustan Age of Satire", 1970, in Miller et al, editors, The Augustan Milieu; The Role of Providence in the Social Order, 1972; Religious Thought and Economic Society, 1978; Essays on the Intellectual History of Economics, 1991. Литература: Блауг М. Вайнер, Джейкоб // 100 великих экономистов после Кейнса = Great Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. — Санкт-Петербург: Экономикус, 2009. — Страницы 56—59. — 384 страницы. — (Библиотека «Экономической школы», выпуск 42). — 1500 экземпляров. — ISBN 978-5-903816-03-3.

1892

Хуго Геллерт (Хьюго Геллерт)

американский график и живописец. Выходец из Венгрии, с 1906 г. жил в США, учился в Нью-Йорке в школе прикладных искусств. С 1916 г. его творчество связано с левым рабочим движением и печатью. С 1929 г. – член Джон-Рид-клуба. Автор графических портретов В.И.Ленина (1924), Дж. Рида (1920), В.В.Маяковского (1925), иллюстраций к «Капиталу» К.Маркса (60 литографий, 1936), росписей рабочих клубов (часть – совместно с А.Рефрежье) и здания профсоюза моряков (1945-1947) в Нью-Йорке; известен и как оформитель рабочих празднеств и митингов.

[494x700]

[494x700]

1892

Джордж Паджет Томсон (George Paget Thomson)

английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1937 года. Премия присуждена «за экспериментальное открытие дифракции электронов на кристаллах» (совместно с Джозефом Дэвиссоном). Джордж Томсон родился в городе Кембридже, Англия, Великобритания, в семье лауреата Нобелевской премии физика Дж.Дж.Томсона и Роз Элизабет Пэджет — дочери профессора медицины в Кембридже. Томсон посещал частную школу Пирса в Кембридже, затем был студентом Тринити колледжа в Кембриджском университете до начала первой мировой войны, во время которой он воевал в пехоте. После непродолжительной военной службы во Франции он работал в области аэродинамики, среди прочих мест и в Фарнборо. В 1924 г. Томсон женится на Кэтлин Бьюканан Смит, дочери сэра Джорджа Адама Смита. У них родились четверо детей — две дочери и два сына. Кэтлин Смит умерла в 1941 г. После военной службы во время первой мировой войны Томсон стал лектором Кембриджского университета и членом колледжа Корпус Кристи. Вскоре он занял пост профессора натуральной философии (как называлась физика в то время в Шотландии) в Абердинском университете, который он занимал в течение 8 лет. Нобелевскую премию Томсону присудили за открытия, сделанные им во время работы в Абердине. В 1930 г. Томсон назначен профессором в Имперском Колледже Лондона, где заинтересовался одной из новый областей физики — ядерной физикой, в частности физикой деления урана с помощью нейтронов. Он пришёл к выводу, что процесс деление урана перспективен в приложениях, особенно в военных, и убедил министерство авиации Британии в целесообразности закупки тонны оксида урана для проведения экспериментов. В 1940—1941 гг. Томсон возглавлял комитет MAUD, установивший, что создание атомной бомбы возможно с технической точки зрения. В 1942 г. был назначен сотрудником по научным переговорам в Оттаве (Канада) и был тесно связан с американском проектом по созданию ядерной бомбы. По возвращении в Британию Томпсон был назначен главным научным советником министерства авиации Британской Империи. В последующие годы своей жизни он продолжал работать в области ядерной физики, но также занимался аэродинамикой и писал статьи о значении науки в обществе. В 1952 г. Томсон уходит из Имперского колледжа Лондона на должность мастера Колледжа Корпус Кристи в Кембридже. В 1964 г. колледж отметил его заслуги, назвав в его честь здание — выдающуюся работу архитектуры модернизма в кампусе колледжа в Лекхэмптоне. Посвящён в рыцари в 1943 г. Умер в родном городе 10 сентября 1975 года.

Научная деятельность

В то время как знаменитый отец Томсона Дж.Дж.Томпсон открыл саму частицу электрон и получил за это Нобелевскую премию в 1906 г., Джордж Томсон продемонстрировал, что электрон обладает волновыми свойствами, в частности, он может дифрагировать на упорядоченной решетке. Это открытие экспериментально подтвердило принцип корпускулярно-волнового дуализма, который был сформулирован Луи де Бройлем в 1920 г. Сочинения: The atom, 5 ed., L.—N. Y.—Toronto, 1956; Theory and practice of electron diffraction, L., 1939 (совместно с W.Cochrane): в русском переводе — Предвидимое будущее, Москва, 1958; Дух науки, Москва, 1970.

1893

Норман Лофтус Бор (ирландское имя — Norman Loftus Bor)

ирландский ботаник. Норман Лофтус Бор родился 3 мая 1893 года в городе Трамор, Уотерфорд, Манстер, Великобритания. Бор реализовал важные ботанические экспедиции в Индии, где сосредоточил свои ботанические исследования на семействе Злаки. Умер в Кью, Ричмонд-апон-Темс, Большой Лондон, Англия, Великобритания, 22 декабря 1972 года. Научная деятельность: Норман Лофтус Бор специализировался на семенных растениях. Почести: Род растений Borinda Stapleton был назван в его честь. Литература: Barnhart, J.H. Biographical Notes Upon Botanists. — Vol. 1. — P. 220.

1893

Торебек Османов (казахское имя — Төребек Османов)

банкир, организатор финансово-кредитного дела в Казахстане, жертва политических репрессий 1937 года. Родился в Кзыл-Куме, Кзыл-Ординский уезд, Сырдарьинская область, Российская империя. Родители его были крестьяне-скотоводы, среднего достатка, многодетные. В семье он воспитывался с братьями и сестрами, и видя стремление к учебе старшего сына, родители решили отдать его городскую школу. Так он, один из первых аульских мальчишек, стал учеником русской туземной школы. Учился он старательно и в 1906 году успешно её окончил. Желание продолжить учебу было велико, и несмотря на материальные трудности, поступил в Кзыл-Ординское городское училище, которое окончил в 1910 году. После этого он продолжил своё образование в Ташкентской учительской семинарии, окончив полный курс в 1914 году, получил право учителя начальной школы и до 1916 года работал народным учителем в Ташкентском уезде, одновременно совмещая должность счетовода ссудo-сберегательных товариществ.

Годы деятельности

Свою трудовую деятельность в финансовой системе Османов Тюрябек начал ещё до Октябрьской революции. С 1916 по 1918 годы он служил при Ташкентской конторе Государственного банка инструктором-делопроизводителем по инспекции мелкого кредита, совмещая должность помощника бухгалтера. Затем, до начала 1920 года — инструктор мелкого кредита при Туркнаркомфине, а также некоторое время работал Председателем Перовского рабочего кооператива.

Начало карьеры

Всем известно, что 20-е годы были особенно сложными и трудными. Благодаря своим знаниям и добросовестному отношению к работе, в это время, он занимал ряд ответственных должностей: Упродкомиссара при Народном Комиссариате труда в Ак-Мечети (1920—1921 гг.); затем, в 1921—1922 гг. — Председателя Правления потребительской кооперации. Кроме того, в эти же годы, он был членом Кзылординского Уисполкома (1920—22 гг.), Председателем Перовского райсоюза, с 1921 по 1922 гг. совмещая Председателя Угоркомсоюза «Косши» (Беднота). Союз «Косши» был организован по решению пятого съезда Туркестанской Компартии в 1921 году для работы в кишлаках, аулах для решения политических и экономических вопросов. Он был опорой советской власти и партии, и участвовал в раскулачивании и распределении земель, в организации выборов и кооперативных союзов, в борьбе с безграмотностью, встав на защиту всей массы аульной бедноты. С сентября 1922 года по 5 сентября 1925 года Османов Тюрябек работает в г. Ташкенте, вначале членом Правления Туркестанского Краевого союза потребительских обществ, затем в 1924—1925 гг. — членом Правления Турксельсоюза и в это же время входит в состав Совета при конторе Центр-союза.

Карьерный рост

В 1924 году он подает заявление о принятии его кандидатом в члены Коммунистической партии. Постановлением Уездкома от 13 января 1925 года он принят кандидатом в члены Коммунистической партии. В Турксельсоюзе он работал недолго. В начале 1925 года получает назначение на должность Председателя Правления Казоблсоюза сельскохозяйственной кооперации, где работал до 5 сентября 1925 года. В октябре 1925 года он назначается Управляющим Казахского отделения Промбанка (нынешний АО «БТА Банк»), который в апреле месяце переехал из г. Оренбурга в столицу Казахстана — Кзыл-Орду. В октябре 1926 года получает новое назначение на пост Председателя Правления Казахского краевого Сельхоз-союза, по совместительству продолжая работать Управляющим Промбанка. 16 апреля 1927 года был принят в ряды Коммунистической партии. Частые переходы с одной должности на другую, а также работы по совместительству в его трудовой деятельности объясняются простой причиной того времени: во-первых — движение коопераций в условиях Казахстана было новым явлением, во-вторых, в эти годы, годы перестройки экономики Казахстана не хватало кадров — специалистов коренного населения, тем более, знающих казахский, русский и арабский языки и экономически грамотных.

Заместитель Управляющего Казахской конторой Госбанка

В 1927 году Правлением Госбанка СССР (от 5 августа 1927 года за № 1001) Османов Тюрябек назначается на должность Товарища Управляющего Казахской Краевой конторой Госбанка, вместо выбывшего Товарища Управляющего т. Торехожина. Управляющим Казахской Краевой конторой Госбанка был Дмитриев М.Д. (Госархив РК, фонд 1057, опись 1, дело 35, стр. 135). В это же время Османов Т. входил в состав Правления Сельхозбанка. 9 мая 1928 года он получает новое назначение на должность Председателя Правления Казсельхозбанка. 15 марта 1930 года Казсельхозбанк был реорганизован в Казахскую Республиканскую контору Всесоюзного Сель-скохозяйственного Кооперативно-колхозного Банка и Пос-тановлением Краевого комитета ВКП(б) Управляющим этого банка был утвержден Османов Тюрябек, где он проработал до декабря 1930 года. 7 декабря 1930 года на заседании секретариата Казахского Краевого комитета ВКП(б) стоял вопрос — «О руководящих работниках Госбанка», где постановили: «Утвердить заместителем Управляющего Госбанка товарища Османова Т.». Со временем деятельность Национального банка значительно расширяется и в 1933 году Республиканская контора Госбанка, кроме Управляющего имела ещё трех заместителей. Одним из заместителей был Османов Тюрябек, который ведал вопросами кадров, ОРС, АХС, соцбыта и строительства, впоследствии ему поручается курирование работы оперативного сектора и Алма-Атинского кредитного сектора. Со становлением нового строя развивается и расширяется экономическая, финансовая и банковская система Республики. Это в свою очередь требует квалифицированного руководства. Приказом № 1 от 1.01.1935 г. Управляющего Казахской Краевой конторой Госбанка Праслова Н.М. — тов. Османов Т. назначается Управляющим Западно-Казахстанской областной конторой. При этом назначении учитывался многолетний опыт работы его в Наркомтруде, Наркомфине, Потребкооперации, Промбанке, Госбанке, Сельхозбанке. Он считался одним из организаторов развития сельхоз и потребительской кооперации в Казахстане. В 1972 году в докладе «К 50-летию Госбанка СССР» отмечалось, что у истока создания кредитной системы в Казахстане наряду с другими стоял Османов Тюрябек.

За время работы (1,5 года) Османова Т. в Западном Казахстане Управляющим, Областной Госбанк отмечался среди лучших филиалов. Самое главное, за короткий срок они сумели внедрить в районных отделениях, колхозах и МТС новые формы культурного обслуживания, умение составления годовых отчетов и максимальное привлечение денежных средств на текущие счета Госбанка. Все это было достигнуто в результате непосредственной работы Госбанка с колхозами, МТС и заготконторами. По Западно-Казахстанской области были проведены подробные обследования, что помогло установить действительное финансовое состояние каждого субъекта и наметить пути их оздоровления и развития. За эти достижения и конкретное руководство конторой, а также за проделанную большую организационную работу по укреплению системы Госбанка в Казахстане Османов Т. неоднократно был представлен к премированию. 20 июня 1936 г. Османов Т. был отозван с Западного Казахстана в распоряжение Краевой конторы Госбанка и назначен (с 20 июля 1936 г.) Заместителем Управляющего Госбанка. На этой должности он работал до — 16 июля 1937 года.

Общественная работа

Несмотря на ответственную работу и занятость, Османов Тюрябек принимал активное участие в общественной жизни страны. На заре кооперативного движения был издателем и редактором кооперативного журнала «Камкор» (Забота). Это был орган сельскохозяйственно-кредитного союза казахов Советского Туркестанского края, разъясняющий, пропагандирующий трудящимся казахам значение кооперативных организаций, пути их создания и обязанности сельхоз-коопераций. В Ташкенте в 1925 году (июнь) вышел первой объединенный (1-2) номер журнала на 55 страницах на казахском языке, тиражом 1000 экземпляров. Османов Тюрябек был не только издателем этого журнала, но и принимал в нем непосредственное участие как автор восьми статей. Статьи его затрагивали такие вопросы как: «Обязанности каракалпакской автономной сельхоз- кооперации», «Интересы крестьянских коопераций Туркестанских казахов», «О делах союза», «Виды баланса и кредита» и т. п. Общественная работа, которой он отдавал много времени, была разноплановая. Он был руководителем политшколы ячейки ЦИКа, читал лекции по кооперации на курсах скотоводов при Среднеазиатском университете, был уполномоченным Туркестанского Народного Комиссариата Финансов по изъятию из обращения Туркестанского бона (местный денежный знак), состоял членом комиссии Среднеазиатского ЭКОСа по обследованию изучения «Кооперирование скотоводческого хозяйства Туркестана». В 1926 году был утвержден в составе Оргкомитета по созыву учредительного съезда по организации Межкооперативного Совета, был членом комиссии при КСНК для борьбы с джутом вместе с Голощекиным, Джангильдиным, Джандосовым и другими, также был в составе комиссии по вопросу работы бедняцких организации в ауле и деревне. С переездом правительства Казахстана в Кзыл-Орду была необходимость создания таких условий, которые давали бы возможность экономического укрепления новой столицы. В этих целях организуется ярмарка в Кзыл-Орде с 10 декабря 1926 г. Вопрос об организации ярмарки решался на заседании Секретариата ККК ВКП(б) 8 ноября 1925 г., где решили в состав Ярмаркома включить Османова Т., но через месяц выносится новое постановление: Освободить от обязанности председателя Ярмаркома тов. Туленова и выдвинуть взамен его товарища Османова Т. Шестым Всеказахским съездом Советов был избран членом Каз ЦИКа, два раза был делегатом Краевого съезда, несколько раз участвовал делегатом Губернских съездов советов. Он также выступал на разных собраниях, конференциях как основной докладчик по кооперативным, хозяйственным и профсоюзным вопросами. Османов Тюрябек был несколько раз Уполномоченным по перевыборам советов в волостях, районах. Принимал активное участие в разработке положения и организации финансового союза «Игілiк». Являлся одним из организаторов создания Алма-Атинского учётно-экономического техникума Госбанка СССР в 1931 году. В этом выражалось его активная жизненная позиция, а также желание принять непосредственное участие в процессе социально-экономического обновления общества.

Семья

Жена — Османова Фатима (1906 г. рождения). Дочери: старшая — Айткуль, средняя — Лаура, младшая — Зарима. Брат Мулдабек (1901 г. рождения), будучи разведчиком-наблюдателем, погиб в 1943 году на фронте, захоронен в Сумской области Украины.

Обвинение

Основные обвинения, предъявленные ему: членство в антисоветской, вредительской, террористической организации правых в системе Госбанка в Казахстане, а также активное членство в антисоветской казахской националистической организации, ставивщей своей основной задачей — свержение Советской власти, отторжение Казахстана от Советского Союза и установление буржуазно-демократического государства под протекторатом Японии. Он якобы проводил антисоветскую работу, искусственно создавая недовольство среди казахского населения политикой Советской власти и был одним из руководителей кулацко-байского вооруженного восстания против Советской власти, которое происходило в Кзыл-Кумах в 1930 годы.

Арест и гибель

На основании этих ложных обвинений выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда Союза СССР вынесла приговор: Османова Тюрябека признать виновным по статье 58, пункты 7, 8,9, 10, 11 УК РСФСР и приговорить его к высшей мере наказания — расстрелу. На основании постановления ЦИК СССР приговор был приведен в исполнение немедленно — 4 октября 1937 года.

«Книга скорби»

«Книга скорби» посвященная памяти жертв политических репрессий 30-50 годов, опубликовала список расстрелянных по политическим мотивам (Алматы, 1996 года, Казахстанское историко-просветительское общество «Адлет» (справедливость). В этом списке на 245 странице есть фамилия Османова Тюрябека — Заместителя Управляющего Казахской конторой Госбанка СССР (осужден В. С. ВКВС СССР, 4 октября 1937 года, реабилитирован определением ВКВС СССР от 20 мая 1958 года)

Репрессии против семьи

Османова Фатима была арестована 16 октября 1937 года, как жена «врага народа» и направлена в АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины). Старших детей поместили в детдом в Солонешенском районе Алтайского края (до 1939 года), а младшую — в дом малютки в городе Алма-Ата. После жили у родственников.

Реабилитация

В 1958 году Османов Тюрябек и его жена были реабилитированы. После реабилитации Османова Фатима обращалась во все инстанции с просьбой о возмещении и возвращении отобранного КГБ имущества. Однако, кроме двухмесячной зарплаты мужа, она ничего не получила.

Память

В честь первого казахского банкира названа улица в Кызылорде. О жизни Османова Бейбитом Кусанбековым был снят документальный фильм «Бірінші банкир». Литература: Төребек Османов — Тұңғыш банкир / Асқаров, — Алматы : Арыс, 2013.

1893

Святослав Александрович Шрамченко

украинский военный и общественный деятель, филателист, писатель. Святослав Шрамченко родился в городе Баку, Российская империя. Он происходил из старинного казацкого рода на Черниговщине. Его отец Александр Шрамченко (1859—1921) был выпускник Киевского университета, культурный деятель и этнограф. Святослав окончил гимназию в Киеве, юридический факультет в Петербурге позднее обучался в Гардемаринской школе и Военно-юридической академии в Петрограде. В 1917 году он служил мичманом на Балтийском флоте.

Украинский период

В январе 1918 года Святослав переезжает в Киев, где поступает на службу в Генеральный секретариат морских дел. В качестве старшего адъютанта, Шрамченко принимал участие в подготовке ряда законов об Украинском государственном флоте, был председателем межведомственной геральдической комиссии при морском министерстве по изготовлению украинских государственных флагов, разрабатывал флотскую символику. В апреле 1918 года лейтенант С.Шрамченко прибыл в Севастополь. Там, в качестве представителя Министра морских дел, он встречался с контр-адмиралами Михаилом Остроградским, Николаем Максимовым, и другими адмиралами и офицерами Черноморского флота, с которыми обсуждались условия подчинения флота Центральной Раде. 29 апреля 1918 года после оккупации Крыма кайзеровскими войсками и их выдвижению к Севастополю С.Шрамченко присутствовал на церемонии поднятия украинских государственных флагов на отдельных кораблях Черноморского флота. По возвращении в Киев Святославу Шрамченко было присвоено воинское звание капитан-лейтенант, он возглавил организационный отдел Министерства морских дел.

Морской министр УНР М.И.Билинский и С.А.Шрамченко (в форме 1-го Гуцульского полка морской пехоты, 1919)

9 апреля 1919 года был в составе одного из социалистических правительств Симона Петлюры ответственным за народное хозяйство.

С 24 апреля до конца мая 1919 года С. Шрамченко был заместителем Министра, а в июне 1919 года временно исполнял обязанности Министра морских дел УНР. С 3 июля он снова был назначен заместителем Министра. Святослав Шрамченко принимал активное участие в формировании Дивизии морской пехоты в Прикарпатье, вместе с генерал-хорунжим Владимиром Савченко-Бельским он создал в Каменец-Подольском Гардемаринскую школу, в которую был назначен адъютантом (заместителем директора). Потом на министерских постах уже не фигурирует, но в составе правительства остается, так как был среди подписчиков воззвания «Від Правительства УНРеспубліки», провозглашенного С.Петлюрой при подписании декларации с поляками от 2 декабря 1919 года, согласно по которой Польше передавались Галичина и Волынь. С 19 мая 1920 года по 10 декабря 1921 года он возглавлял Генеральный морской штаб, функции которого исполнял организационно-тактический отдел Военно-морской Управы. Однако до конца своей жизни в своих многочисленных воспоминаниях он всегда представлял себя лейтенантом, изредка — капитан-лейтенантом.

Святослав Шрамченко в униформе мичмана Украинского государственного флота с одним из сечевых стрельцов (1919)

В эмиграции

После интернирования украинской армии в Польше в 1920 году, С. Шрамченко попал в лагерь. Однако знание многих иностранных языков позволило ему устроиться секретарём во французской миссии в Польши. На этой должности он работал с 1921 по 1922 год. Со временем С. Шрамченко поселился в Ченстохове, где с 1924 по 1939 год возглавлял украинскую общину. Там он работал военно-морским историком и публицистом, печатался в эмигрантских журналах «За державність», «Табор», «Літописі Червоної Калини» и других. На его счету свыше 200 работ по военной мемуаристике, написанных на разных языках: «Подъём украинского флага на Черноморской флоте», «Очерк событий в Украинском Черноморском флоте в 1918—1920 годах», «Украинские военно-морские школы 1918—1920 годов», «Закон об украинском флоте и его исполнители» и другие. Он является автором исследований и статей по истории украинского морского флота 1917—1920 годов в книге «Истории украинского войска» (издательство И.Тиктора, 1936 и 1953). В эмиграции С. Шрамченко был главным инициатором праздника «Дня Украинского моря». В это же время он был внештатным корреспондентом издаваемого в Вене И. Туриным журнала «Украинский филателист». С 1941 по 1944 год он возглавлял Украинский комитет помощи в Хелме (Генерал-губернаторство), с 1945 по 1950 год — Украинский комитет помощи в Эрфурте (Германия). В 1950 году Святослав Шрамченко переехал в Филадельфию (США). Там ему была предложена служба в американском флоте, однако при условии хорошего знания английского языка. Являлся членом Украинского народного союза (УНС, украинское название — Український народний союз). В газете «Свобода» вел колонку военно-морских новостей, являлся автором ряда других статей в этой же и в других американских газетах. Шрамченко занимался также музейным делом в украинской диаспоре. В частности, им был сохранен первый флаг ВМС Украины, который теперь находится в Украинском национальном музее в Чикаго.

Смерть

Согласно официальной информации, С.А.Шрамченко умер в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, США, от сердечного приступа 24 июня 1958 года. Похоронен на кладбище Украинского православного собора святого Андрея Первозванного в Саут-Баунд-Бруке (South Bound Brook, штат Нью-Джерси). Однако существует противоречивое посмертное упоминание о Святославе Шрамченко, которое оставил позднее украинский писатель-эмигрант Владимир Беляев. В своей повести «На неокраянім крилі…» он, очевидно, ошибочно (перепутав Шрамченко с кем-то ещё) отмечает, что «бывший старший лейтенант флота УНР Святослав Шрамченко», в числе других приглашенных гостей, якобы присутствовал на собрании украинской интеллигенции 19 января 1959 года, посвящённом встрече писателя Ивана Багряного.

Вклад в филателию

С.Шрамченко известен также как исследователь украинских денежных знаков, почтовых марок, коллекционер, филателист. В его коллекции было около 16 000 различных государственных и негосударственных марок Украины. Первая его статья «I francobolli della posta campo dell’uкraina nel 1920» («Почтовые марки Украины в 1920 году») вышла в 1923 году в итальянском филателистическом журнале «La Rivista Filatelica d’Italia» в Генуе на итальянском языке. В следующем 1924 году он опубликовал свои статьи и исследования уже в девяти европейских журналах на немецком, английском, французском, итальянском, польском и русском языках. В 1925 году в Вене появился первый украиноязычный филателистический журнал «Украинский филателист», тогда же в Париже был основан культурологический украиноязычный журнал «Тризуб», где также печатались филателистические публикации С.Шрамченко. Статьи Шрамченко публиковались также в австрийско-немецком журнале «Sammler-Woche» (Мюнхен), немецких «Illustriertes Briefmarken-Journal» (Лейпциг) и «Deutsche Sammler-Zeitung» (выходил в городе Борна близ Лейпцига), английском «The West End Philatelist» (Лондон), польских варшавских «Nowy Filatelista», «Filatelista Polski» и «Filatelista», львовском «Kurier filatelistyczny» и «Echo Filatelistyczne» (Лодзь), швейцарском «Schweizer Illustrierte Briefmarken-Zeitung» (Берн), московском журнале «Советский филателист». Ещё через два года его публикации появились уже в 19 журналах на восьми языках: помимо уже перечисленных, в журналах «Donaupost» (Братислава), «L'Écho de la timbrologie» (Амьен), «Weekly Stamp Collecting» (Лондон), «Ilustrowany Przegląd Filatelistyczny» (Торунь), «Madrid Filatelico» (Мадрид), «Le Timbre-Poste» (Бишвиллер, Рейн Нижний), «Der Tag des Markensammlers» (Вена), «Germania Berichte» (Лейпциг), «Украинский филателист» (Вена), «Český Filatelista» (Прага), «Lijaojan-Manchur a» (Маньчжурия), «Le Philatéliste Belge» (Брюссель), «„Діло“ і „Світ“» (Львов), «Тризуб» (Париж), «Россика» (Игало, Белая Церковь, Шанхай, Пассек). К 1939 году Шрамченко имел более 100 публикаций на восьми языках в 23 преимущественно филателистических журналах 12 стран Европы и Азии: Германии, Австрии, Чехословакии, Италии, Англии, Франции, Польши, Испании, Швейцарии, СССР, Югославии, Китая. Во время Второй мировой войны и некоторое время после её окончания Шрамченко временно выпадает из активной общественной филателистической жизни. В последние годы пребывания в Германии (1948—1949) он публикует в культурно-просветительских украинских журналах «Час», «Украинские вести» и «Неделя», выходивших в Германии, и в журнале «Наш клич», издававшимся в Буэнос-Айресе, несколько небольших обзорных статей по украинской филателии. После переезда в США Шрамченко активизируется как публицист, однако ничего нового или существенного в его публикациях, которых набралось более сотни, нет. Свои статьи обзорного и информативного характера, главным образом из довоенной тематики, он публиковал преимущественно в культурно-просветительских украинских газетах «Америка», «Свобода», «Шлях» (США), «Наш Клич» и «Українське Слово» (Буэнос-Айрес), «Новий Шлях» (Канада), в научно-популярном сборнике «Летопись Волыни». Время от времени он публиковался также и в филателистических журналах — украиноязычном американском журнале «Филателист» (под этим названием он выходил в 1951—1955 годах) Союза украинских филателистов и нумизматов, в швейцарском франко-немецкоязычном «F. Kronenberg-Sommer: Fotostates», в лондонском «The British Journal of the Russian Philately», филадельфийском «Россика» («Rossica»); в последнем он публиковал одинаковые статьи на русском и английском языках. Продвижение и популяризацию украинской филателии в мире С.Шрамченко считал важной миссией в своей жизни. Однако полагал, что для достижения этой цели все средства оправданы. Шрамченко пытался вызвать интерес к украинской почтовой марке, сообщая время от времени интригующие домыслы о «редкостях». Его статьи часто содержали утверждения, документально неподтверждённые. Он успешно создавал различные инсинуации. Многие филателисты знали об этом, но не имея возможности проверить многие из его «открытий», часто не знали, как на них реагировать. Не желая на основании одних только сомнений предъявлять ему обвинение во лжи, большинство из них просто игнорировали его или рассматривали со скептицизмом все его статьи. По некоторым сведениям, Святослав Шрамченко был даже лично причастен к появлению нескольких сомнительных марочных «выпусков» Украины в начале 1920-х годов.

Семья. Личность

Был женат и имел сына. Имя жены — Мария Александровна, сына — Ростислав. Жена и сын были членами УНС; сын был студентом университета в Филадельфии.

Современница С.Шрамченко Лидия Волконская в своих воспоминаниях даёт следующее описание его личности:

«Святослав был убежденный приверженец украинского национализма, вдовец, …он и по своей наружности и по характеру, очень располагал к себе. Волосы у него были волнистые, русые; брови, широкие и густые, немного прикрывали, затаённые под ними, серые глаза; черты и выражение лица мягкие, приятные и сам он, никого не осуждающий, никому не приносящий неприятности, был тихий и добрый.

В Российской империи Шрамченко служил некоторое время в каком-то торговом флоте. Чин офицера и красивый мундир моряка произвели на него неизгладимое впечатление: он всю жизнь придерживался этого вида. В Ромейках Шрамченко носил всегда морскую форму. Чтобы придать ей и себе больше стиля, он никогда не выпускал трубки из рук, если не держал её во рту слегка попыхивая. Над его белыми штанами и синим блейзером, украшенном всякими нашивками и значками, над этим его „морским“ видом у нас в Ромейках слегка, но добродушно, подшучивали.

Что касается его украинства, то мы думали, может быть, ошибочно, что оно ему было выгодно: как украинец, он сразу выделился среди других, получил чин капитана и вообще становился на виду. Будучи же русским незначительным офицером он затерялся бы в общей их массе и ничего заметного из себя не представлял бы. В Ченстохове у Шрамченко была хорошая, на эмигрантские условия, квартира и небольшая бухгалтерская служба в одной торговой фирме. Генерал не скрывал, что пригласил он Шрамченко с задней мыслью, выдать за него Марусю. Когда она об этом узнала, то возмутилась и заявила, что она его видеть не хочет и к нему не выйдет.

Однако, ей поневоле пришлось с ним познакомиться, встречаться и разговаривать. А когда, спустя некоторое время, он вторично приехал в Ромейки, то дело кончилось их свадьбой.

После неё Маруся с мужем уехали в Ченстохову…»

Избранные труды: Шрамченко С. Піднесення Українського прапору в Чорноморській флоті // За Державність. — Каліш, 1930. — Часть 2; Шрамченко С. Крейсер «Гетьман Іван Мазепа» // Табор, 1932. — Каліш, 1932. — Часть 17. — Страницы 82—84; Шрамченко С. Українська Воєнно-морська політика на Кримі у 1917—1918 рр. // Літопис Червоної Калини. — 1932. — Часть 5; Шрамченко С. Український морський міністер — старший лейтенант фльоти М. І. Білінський // Літопис Червоної Калини. — Львів, 1932. — Ч. IX. — Страницы 17—20; Шрамченко С. Українські воєнно-морські агенти в 1918—1920 рр. // Табор. — Каліш, 1932. — Часть 17. — Страницы 78—82; Шрамченко С. Нарис подій в Чорноморській фльоті в рр. 1918/1920 // Табор. — Варшава, 1933. — № 12. — Страницы 69—75; Шрамченко С. Сучасне побільшення Чорноморської фльоти // Табор. — Варшава, 1933. — № 13. — Страницы 71—74; Шрамченко С. Кораблі Української Чорноморської фльоти в Миколаїві // Табор. — Варшава, 1933. — № 14. — Страницы 125—126; Шрамченко С. Український Морський Генеральний штаб в рр. 1917—1921 // Табор. — Варшава, 1933. — № 16, 17; Шрамченко С. Командування Українською Державною фльотою в рр.1918—1920 // Табор. — Варшава, 1933. — № 18. — Страницы 115—118; Шрамченко С. День свята Української Державної Фльоти // Літопис Червоної Калини. — Львів, 1933. — Часть 6; Шрамченко С. Українська морська піхота // Літопис Червоної Калини. — 1934. — Часть 11. — Страница 13; Шрамченко С. Український Головний Морський штаб у 1917—1921 рр. // Табор. — Варшава, 1934. — № 21. — Страницы 47—49; Шрамченко С. Закон про державну українську фльоту та його виконавці // За Державність. — Каліш, 1935. — Часть 5; Шрамченко С. Українські Воєнно-Морські Школи (1918—1920 рр.) // Табор. — Варшава, 1935. — № 15. — Страницы 80—84; Шрамченко С. Рідкий Ювилей // Літопис Червоної Калини. — 1937. — Часть 9. — Страница 7;. Шрамченко С. Повстання Центральних Установ Українського Морського Відомства у 1917 р. // Літопис Червоної Калини. — Львів, 1938. — Часть 1; Шрамченко С. Український прапор-гюйс // Літопис Червоної Калини. — Львів, 1939. — Часть 7; Шрамченко С. Український воєнний прапор // Наш клич. — Буенос Айрес, 1952. — Часть 51; Шрамченко С. Гардемарины флота // Морские записки. — 1954. — Том XII. — № 1. — Страница 34; Шрамченко С. Український воєнно-морський стяг // Америка. — Філадельфія, 1956. — Часть 86; Шрамченко С. Українська воєнна Фльота 1919—1920 рр. // Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З., Думін О., та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20х років XX ст.). [Автор раздела книги/]. мЛитература: Малый словарь истории Украины / Отв. ред. В. Смолий. — К.: Либідь, 1997; Пидлуцкий А. Гибель эскадры // Зеркало недели. — 2001. — 31 марта — 6 апреля; Бишкевич Р. Начерк історії української філателії. Класичний період. — Львів: Галфілвісник, 2004; Гай-Нижник П. У батальоні морської піхоти буде Прикарпатська рота // Народний оглядач. — 2008. — 26 листопада; Енциклопедія українознавства: В 10 т. / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989; Остапюк О. Недержавні марки на Волині // Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть. Матеріали 10-ї наукової історико-краєзнавчої конференції. — Луцьк, 2002.

1894

Борис Александрович Дванский

советский государственный деятель, народный комиссар, министр заготовок СССР (1944—1950). Входил в состав особой тройки НКВД СССР. Родился в городе Вологда, Российская империя, в семье судейского чиновника. В 1917 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1917 г. работал учителем в городе Талдом Московской губернии. В 1920—1921 гг. — ответственный политсекретарь Талдомского укома РКП(б). В 1921—1922 гг. — заведующий орготделом Тверского губкома РКП(б). В 1922—1924 гг. — ответственный редактор газеты «Тверская правда». С 1924 г. — заведующий орготделом Тверского губкома РКП(б). С 1925 г. — в ЦК ВКП(б): в 1925—1928 гг. — заведующий подотделом местной информации; в 1928—1930 гг. — помощник секретаря ЦК ВКП(б) И.В.Сталина; в 1930—1934 гг. — заместитель заведующего секретным отделом; в 1934—1937 гг. — заместитель заведующего особым сектором ЦК ВКП(б). В 1937—1938 гг. — второй, а в 1938—1944 гг. — первый секретарь Ростовского обкома ВКП(б). Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях. В 1944—1950 гг. — народный комиссар (с марта 1946 года министр) заготовок СССР. В 1950—1951 гг. — заместитель председателя Бюро Совета Министров СССР по сельскому хозяйству. В 1951—1952 гг. — помощник заместителя председателя Совета Министров СССР Г.М.Маленкова по вопросам заготовок сельскохозяйственных продуктов. В 1952—1954 гг. — заместитель заведующего отделом ЦК КПСС. Член РКП(б) с 1920 г. Член ЦК ВКП(б) в 1939—1952 гг. (кандидат в члены ЦК КПСС в 1952—1956 гг.). Член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) в 1934—1939 гг. Депутат Верховного Совета СССР 1-2 созывов. С мая 1954 г. персональный пенсионер союзного значения. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 7 июня 1973 года.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды и звания: Орден Ленина; Орден Отечественной войны I степени; Орден Трудового Красного Знамени.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[496x700]

[496x700] 1890

Бруно Травен (немецкое имя — В.Traven)

псевдоним немецкого писателя, предполагаемое имя которого Травен Торсван Кровс (Traven Torsvan Croves). По наиболее вероятной версии, будущий писатель родился в Чикаго, в семье эмигрантов из Скандинавии, его настоящее имя — Травен Торсван Кровс. В юности служил на торговом флоте, был юнгой и стюардом на судне, курсирующем вдоль тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки, затем плавал в качестве палубного матроса, угольщика и кочегара. Доставлял груз хлопка из Нью-Орлеана в Антверпен, ходил на каботажных судах вдоль побережья Европы и пр. Во время Первой мировой войны приехал в Германию, где стал известен как публицист под именем Рет Мерут (Ret Marut), также использовал и другие псевдонимы: Рихард Маурхут, Хьотамаре фон Кирена, Артур Терлен, И.Мермет. В 1917—1921 годах он издавал антимилитаристский журнал «Цигельбреннер», поддерживал Баварскую Советскую республику, после разгрома которой бежал из Германии. В 1920-х годах он приехал в Мексику, где жил под именем Торсван, работал сборщиком хлопка, золотоискателем, погонщиком скота. Впервые псевдоним Б.Травен появился в 1925 году, когда в берлинской газете «Форвертс», официальном органе Социал-демократической партией Германии, начал публиковаться роман о мексиканских крестьянах «Сборщики хлопка». Позже появились романы о моряках «Корабль мертвых» (1926) и о золотоискателях «Сокровища Сьерра-Мадре» (1927). Рукописи всегда отправлялись по почте, и сотрудники издательств никогда не встречались с Б.Травеном и не знали его настоящего имени. Однако в 1926 году немецкий поэт Эрих Мюзам предположил, что за этим псевдонимом скрывается Рет Мерут. Книги Травена быстро стали популярны, и в 1934 году статья о писателе появилась в энциклопедии «Брокгауз». В 1933 году Б.Травен послал английские рукописи ранее опубликованных романов в американское издательство Альфреда А.Кнопфа, утверждая, что он американец, а его романы были написаны на английском и только потом переводились на немецкий. Английские и немецкие варианты имеют существенные различия в объёме и в сюжете. Писатель тщательно скрывал подробности своей биографии, поэтому появлялось множество слухов и легенд, например, авторство романов приписывали Джеку Лондону, который якобы инсценировал самоубийство, или Амброзу Бирсу, пропавшему в Мексике. Когда Джон Хьюстон снимал фильм «Сокровища Сьерра-Мадре», Б.Травен посетил съёмки как Хол Кровс (Hal Croves), переводчик и представитель Травена. После успеха фильма журналисты пытались связаться с Кровсом, чтобы выяснить тайну писателя. Кровс жил в Мексике, в 1957 году женился на Розе Элене Лухан. Последний роман под именем Б.Травен был опубликован в 1960 году. В 1966 году Кровс дал первое и последнее интервью, в котором отрицал, что является Травеном. В том же году вышла первая биография писателя. Её автором был литературовед из ГДР Рольф Рекнагель, который доказал, что Травен и Рет Мерут — это одно лицо. После смерти Кровса 26 марта 1969 года вдова сделала заявление для прессы о тождестве Рета Мерута, Б.Травена, Торсвана, Хола Кровса и сообщила некоторые подробности о жизни писателя, в том числе дату рождения и настоящее имя. Прах писателя после кремации был развеян с самолета над тропическим лесом в мексиканском штате Чьапас. Библиография: 1925 — Сборщики хлопка / Die Baumwollpflücker; 1926 — Корабль мёртвых / Das Totenschiff; 1927 — Сокровища Сьерра-Мадре (Клад Сьерра-Мадре) / Der Schatz der Sierra Madre; 1926 — Der Wobbly; 1928 — Land des Frühlings; 1928 — Der Busch; 1929 — Die Brücke im Dschungel; 1929 — Белая роза / Die weiße Rose; 1930—1940 — Caoba-Zyklus; 1930 — Der Karren; 1931 — Regierung; 1933 — Поход в страну Каоба / Der Marsch ins Reich der Caoba; 1936 — Die Troza; 1936 — Восстание повешенных / Die Rebellion der Gehenkten; 1940 — Генерал выходит из джунглей / Ein General kommt aus dem Dschungel; 1936 — Sonnen-Schöpfung (Indianische Legende); 1950 — Macario; 1954 — Der Banditendoktor (Mexikanische Erzählungen); 1958 — Der dritte Gast; 1960 — Aslan Norval. Экранизации: 1948 — Сокровища Сьерра-Мадре / The Treasure of the Sierra Madre; 1954 — La Rebelión de los colgados; 1956 — Canasta de cuentos mexicanos; 1959 — Das Totenschiff; 1960 — Macario; 1961 — Rosa blanca; 1963 — Días de otoño; 1967 — Mandjes uit Mexico; 1970 — Au verre de l’amitié; 1971 — The Bridge in the Jungle; 1983 — Kuolemanlaiva; 1986 — La Rebelión de los colgados.

1890

Мирон Аркадьевич Малкиель-Жирмунский (первоначально — Меер Аронович (Мирон Аркадьевич) Жирмунский; французское имя — Myron Malkiel-Jirmounsky)

русский, французский и португальский искусствовед, литературовед и переводчик. Родился в Санкт-Петербурге. Мать, Софья Яковлевна Малкиель — из известного двинского купеческого семейства Малкиель; отец — кандидат права Арон Шевахович Жирмунский (в быту Аркадий Савельевич; 1861—?) — был уроженцем Вильны, сыном купца первой гильдии Шеваха Менделевича Жирмунского (1820 — не позднее 1880) и его жены Рохли Ароновны (1821—1891). Племянник отоларинголога Моисея (Максима) Савельевича Жирмунского и инженера-химика Соломона (Семёна) Савельевича Жирмунского. Окончил 10-ю Санкт-Петербургскую гимназию (1908). В 1908—1910 годах учился в Санкт-Петербургском университете. В 1913—1914 годах учился на отделении исторических и филологических наук в Практической школе высших исследований в Париже. Окончил романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета, где был оставлен приват-доцентом на кафедре западноевропейских литератур. Участвовал в работе словесного отделения Петроградского института истории искусств. После революции эмигрировал в Париж, с 1926 года преподавал в Сорбонне (курс испанского театра, западноевропейской литературы, в 1927—1940 годах — курс португальской литературы). В 1940 году бежал из оккупированного Парижа. Затем был профессором Лиссабонского университета, научным сотрудником Национального музея старинного искусства и Центра по изучению искусств и музыковедения в Лиссабоне (1941—1974). Автор ряда трудов по истории португальской, французской, голландской и итальянской архитектуры, живописи и литературы, общей теории искусств. Занимался также переводами на португальский язык и художественной критикой. Ранние статьи и рецензии, связанные с постановками В.Э.Мейерхольда, — «Комедии Камоэнса», «Комедия чистой радости», «Карло Гоцци — политик или художник»? (По поводу статьи А.А.Гвоздева «Общественная сатира Карло Гоцци») — вошли в научно-исследовательский проект по творческому наследию В.Э.Мейерхольда «Любовь к трём апельсинам» (1914—1916) (Министерство культуры Российской Федерации, Российский институт истории искусств. Санкт-Петербург РИИИ, 2014). Член-корреспондент Португальской академии изящных искусств. Умер в Лиссабоне в 1974 году.

Семья

Брат — Яков Аркадьевич Жирмунский (впоследствии известен как Жак и Джакомо Жирмунский — итальянское имя – Giacomo Girmunschi, французское имя — Jacques Girmounsky; 1887, Санкт-Петербург — ?), итальянский художник и искусствовед, жил в Триесте. Другой брат — Константин (также итальянский художник) — был женат, с 1913 года, на сестре В.М.Жирмунского Раисе (1893—1971). Двоюродные братья — лингвист Виктор Максимович Жирмунский, журналист Яков Ноевич Блох, музыкальный педагог и виолончелист Константин Исаакович Шапиро, хирург Яков Иосифович Гальперн; двоюродные сёстры — поэтесса Раиса Ноевна Блох и церковный деятель Магдалина Исааковна Лосская (в девичестве Магда Исааковна Малкиель-Шапиро, 1905—1968, жена В.Н.Лосского). Троюродные братья (по материнской линии) — писатель Юрий Николаевич Тынянов и филолог-романист Яков Львович Малкиель. Племянница — поэт, переводчик, литературный критик Тамара Жирмунская (родилась в 1936), жена режиссёра-документалиста Павла Сиркеса. Книги: Essai d'analyse des procédés littéraires de Warr. Montpellier: Société des Langues Romanes, 1926; Quelques remarques sur la datation du «Tristan» de Thomas. Discussion de méthode. Paris: Éditions S.A.P.E., 1927; Le Rôle de l'économie spirituelle dans l'économie nationale. Paris: Impr. de Vaugirard, 1929; Les tendances de l'architecture contemporaine. Paris: Libraire Delagrave, 1930; L'art de Torquato Tasso dans la «Gerusalemme Liberata». Paris: E. Leroux, 1931; C. B. Lewis, Classical mythology and Arthurian romance. Paris: E. Leroux, 1932; Oxford, 1932; Algunas notas sôbre a arte de Camões nos «Lusíadas». Lisboa: Seara Nova, 1932; Le Architetture nuove in Francia. Milano, Roma, Treves, Treccani-Tumminelli, 1932; La Vérité historique. Paris: Éditions S.A.P.E., 1934; La Race et la Nation. Paris: Éditions S.A.P.E., 1935; La Langue et la pensée. Paris: Éditions S.A.P.E., 1935; L'Art populaire existe-t-il? Paris: Éditions S.A.P.E., 1936; Notes sur les trois rédactions du «Roland furieux» de l'Arioste. Paris: E. Droz, 1936; The Study of the artistic antiquities of Dutch India. Harvard-Yenching Institute: Baltimore, printed by J. H. Furst Co., 1939; Problèmes des primitifs portugais. Lisboa: Coimbra editora, 1941; L'esprit classique et l'esprit romantique dans les «primitifs» portugais. Lisbonne: Institut français au Portugal, 1941; Vers une méthode dans les études des «primitifs» portugais. Lisboa: Livraria Bertrand, 1942; L'historien d'art, le 'connaisseur' et le critique d'art. Lisboa: Instituto para a Alta Cultura, Centro de Estudos de Arte e Museologia, 1943; Os Painéis denominados de Mestre do Paraiśo. Lisboa: I. Bertrand Ltda, 1943; Duas formas de expressão opostas na história da arte. Lisboa: Seara nova, 1943; La «Vierge aux Anges» du Musée national de l'art ancien. Lisboa, 19444 Determinação dos valores na história da arte. Lisboa, 1945; La formation du style de la peinture portugaise au XVI.e siècle (Le maître de Sardoal). Lisboa, 1945; Preconceitos da época. Lisboa: Istituto para a Alta Cultura, 19474 La Langue et la Pensée. Lisboa: Jorge Fernandez, 1947; Problèmes de l'histoire de l'art. Cadernos do Centro de Estudos de Arte Museologia, 4. Lisboa, 1951; Le Rôle de l'atelier et des collaborateurs dans l'oeuvre de Léonard de Vinci. Lisboa: Musée national de l'art ancien, 1951; Les théories d'art au moyen age, a identidade da crítica de arte e da crítica literária do Renascimento. Серия «Cadernos do Centro de Estudos de Arte e Museologia», 6. Lisboa, 19554 Três roteiros desconhecidos de Aḥmad Ibn-Mādjid: segundo o único manuscrito do Instituto de Estudos Orientais da Academia de Ciências da U.S.S.R. Lisboa: Comissão executiva das comemorações do V centenário da morte do infante D. Henrique, 1957; Pintura à sombra dos mosteiros: a pintura religiosa portuguesa nos séculos XV e XVI. Lisboa: Edicoes Atica, 1957; L'Exposition de l'art de gandhara au musée national de l'art ancien. Lisboa: Ed. Grafica portuguesa, 1958; Aḥmad Šihāb ad-Dîn Ibn Maǧīd as-Saʻdī. O Piloto arabe de Vasco da Gama (Roteiro de Safala, por Ahmad Ibn-Maǧid, na versão portuguesa de Myron Malkiel-Jirmounsky, segundo a edição rusa de Teodor A. Chumovsky). Lisboa: Comissão executiva das comemorações do V Centenário da morte do infante D. Henrique, 1959; Escola do Mestre de Sardoal. Серия «Nova colecção de arte portuguesa», 15. Lisboa: Artis, 1959; A Arte de Gandhara no Paquistâo. Lisboa: Museo de Arte Antiga, 1959; Três roteiros desconhecidos de Aḥmad Ibn-Mādjid, o piloto árabe de Vasco da Gama. trad. de Myron Malkiel Jirmounski. Lisboa, Comissão Executiva das Comemorações do v Centenário da morte do Infante D. Henrique, 1960; Bernard Berenson. Lisboa: Ed. Grafica portuguesa, 1960; «realismo» na pintura italiana. Lisboa, 1962; L'Art et les idées. Les expressions artistiques comme expressions de la vie de l'esprit. Lisboa: editorial tecnica e artistica, 1964; elemento nacional na arte. Lisboa: Separata da Revista «Ocidente», 1965; A Psicologia do artista. Lisboa: Ocidente, 1966; A «Arte popular» e a «Arte culta». Lisboa, 1967; A Arte copta. Lisboa, 1968; Le rôle de la personnalité dans l'histoire de l'art. Lisboa, 1969; Que doit-on entendre par l'«Art populaire»? Lisboa, 1970; El arte y la vida del espiritu. Madrid Editorial Prensa Española, 1973.

1890

Карло Понте (итальянское имя — Carlo Ponte)

итальянский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы. Родился в 1890 году в Генуе. В 1924 году, принял участие в Олимпийских играх в Париже, но неудачно. В 1925 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Дальнейшая судьба неизвестна.

1891

Герман Моозер (Музер)

швейцарский микробиолог, эпидемист, гигиенист. Работал в Мексике, Китае, Испании. По заданию Международного комитета Красного Креста был послан в Югославию, вел борьбу против холеры в Египте.

1892

Артур Матвеевич Баевский (настоящее имя — Абрам Моисеевич Баевский)

советский организатор кинопроизводства, сотрудник внешней разведки. Абрам Моисеевич (Абрам-Евель Мовшевич) Баевский родился в Мелитополь, Таврическая губерния, Российская империя, в семье работника и впоследствии владельца типографии в Валуйках Моисея Львовича Баевского и Эсфири Самойловны Баевской. Окончил четырёхклассное городское училище, в 1911—1914 годах учился по классу вокала в частном музыкальном училище в Екатеринославе. С 1914 года служил рядовым 150-го Таманского полка 38-й пехотной дивизии, участвовал в боевых действиях, в августе того же года попал в плен на австро-венгерском фронте в Галиции. После освобождения из плена в 1918 году поселился в Валуйках, где в 1919 году работал делопроизводителем Валуйского уездного здравотдела. В 1919—1920 годах — уполномоченный в управлении снабжения 8-й армии на Кавказском фронте, затем начальник гарнизона в Грозном. В марте 1920 года вступил в РКП(б). После окончания Гражданской войны работал в военной цензуре Полевого штаба реввоенсовета республики в Москве, Симферополе и Ростове, с августа 1921 года — цензор-контролёр ИНФО ВЧК. С января 1922 по июль 1924 года — член правления « Госкино», с июля 1924 по февраль 1925 года — член правления Акционерного общества «Межрабпом-Русь», с февраля 1925 по сентябрь 1926 года — главный инспектор акционерного общества «Пролеткино». Одновременно учился на литературном факультете 1-го Московского государственного университета. С октября 1926 года — уполномоченный 8-го (немецкого) отделения КРО ОГПУ, позднее перешёл в ИНО. С декабря 1930 года — сотрудник ИНО ОГПУ, в 1931—1933 годах — под прикрытием сотрудника полпредства работал в резидентуре ИНО в Берлине, в 1933—1934 годах — референт НКВД и сотрудник центрального аппарата ИНО. В 1934—1937 годах — под прикрытием секретаря отдела торгпредства СССР в Швеции работал резидентом ИНО в Стокгольме (псевдоним «Гаиб»); в 1937—1938 годах — референт НКВД и сотрудник 7-го отдела ГУГБ НКВД. В 1938 году уволен из НКВД по состоянию здоровья. В 1938 году — заведующий актёрским бюро киностудии «Мосфильм», в 1938—1940 годах — помощник реквизитора, в 1940—1941 годах — сменный диспетчер «Мосфильма». С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 года записался в народное ополчение. С 28 ноября 1941 по 17 февраля 1942 года служил в звании техника-интенданта 2-го ранга в 1313-м стрелковом полку 77-й гвардейской стрелковой дивизии на Западном фронте. Затем был отправлен в эвакуацию. С сентября по ноябрь 1942 года — заместитель начальника отдела кадров Центральной объединенной киностудии (ЦОКС) в Алма-Ате, с декабря 1942 по октябрь 1943 года — помощник начальника специального цеха Научно-исследовательского кинофотоинститута. С января 1944 года — вновь диспетчер на киностудии «Мосфильм». В 1944—1950 годах — заместитель начальника отдела материально-технического снабжения «Союзэкспортстроя», начальник сектора оформления бюро распространения типовых проектов «Союзэкспортстроя». Умер в городе Москв, РСФСР, СССР, в 1971 году.

Семья

Жена — Валентина Юльевна Баевская, машинистка в редакции журнала «Огонёк». По происхождению австрийская еврейка, вышла замуж за Баевского во время его пребывания в плену. Сын — лётчик-испытатель Георгий Артурович Баевский, Герой Советского Союза. Сын Владимир в 1941 вступил в ополчение, в боях под Москвой потерял ногу. После войны был фотографом. Брат — сценарист Соломон Лазурин. Литература: Энциклопедия секретных служб России / Автор-составитель А.И.Колпакиди. — Москва: АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2004. — Страница 440. — 800 страниц. — ISBN 5-17018975-3;Вадим Баевский. глава «Семья» // Роман одной жизни. — Санкт-Петербург: Нестор-История, 2007. — Страницы 156—164. — 500 экземпляров.

1892

Джейкоб Вайнер (Якоб Винер; Jacob Viner)

американский экономист канадского происхождения, профессор, член-корреспондент Британской академии. Награждён медалью Фрэнсиса Уокера в 1962 году. Родился в городе Монреаль, провинция Квебек, Канада, в еврейской семье эмигрантов из Германии. Степень бакалавра получил в 1914 году в Университете Макгилла. В 1915 году поступил в аспирантуру Гарвардского университета, где получил докторскую степень. Преподавал в Чикагском и Принстонском университетах. Являлся умеренным сторонником свободного рынка, критиковал взгляды Дж.М.Кейнса, но считал, что демократия имеет первенство перед требованиями экономической теории, и если общество хочет регулирования, то экономисты должны думать о том, как его лучше осуществлять, т. к. удовлетворение подобных требований придаёт экономической системе стабильность. В 1934—1939 годах советник министра финансов США Генри Моргентау, являлся поборником бюджетного дефицита и увеличения государственных расходов как средства борьбы с депрессией. В одной публикации 1935 года о Вайнере писали:

«Главный человек в мозговом тресте Министерства финансов, невысокий и рыжий, гордится тем, что не держится железной хваткой ни за одну теорию, не принадлежит ни к одной экономической школе и никогда не терял умения быстро и правильно менять курс при любом ветре.»

Был президентом Американской экономической ассоциации в 1939 году, член-корреспондентом Британской академии с 1953 года. Умер в городе Принстон, округ Мерсер, штат Нью-Джерси, США, 12 сентября 1970 года.

Вклад в науку