3 мая родились...

03-05-2025 07:03

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[523x699]

[523x699]

1885

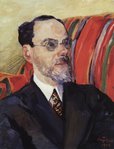

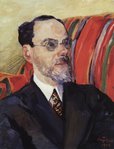

Макс Фольмер (немецкое имя — Max Volmer)

немецкий физикохимик, специалист по химической кинетике, член (1934) и президент (1956-1958) Германской Академии Наук в Берлине, иностранный член Академии Наук СССР (1958). Родился в Хильдене, Рейнланд. В 1912—1920 годах Фольмер работал ассистентом и доцентом физической химии в Лейпцигском университете, затем два года профессором и директором Института физической химии в Гамбургском университете; в 1922—1945 годах — профессором и директором Института физической химии Высшей технической школы в Берлине. Был избран членом Академии исследователей природы и членом Академии наук в Берлине. Является автором, совместно с Д.А.В.Бутлером, уравнения Бутлера — Фольмера для электрохимических процессов. По окончании Второй мировой войны был вывезен НКВД в СССР и работал в атомной программе по созданию первой советской атомной бомбы.

Работа в СССР

В 1946 году для него было организовано в НИИ-9, ныне ВНИИ неорганических материалов имени А.А.Бочвара, конструкторское бюро по проектированию и созданию завода по производству тяжелой воды. В его группе работали также доктор Густав Рихтер, Виктор Баерл — эксперт по дистилляции и инженер из люфтваффе Пауль Хейланд. Спроектированная установка, основанная на дистилляции аммиака в противотоке, была построена в 1948 г в Норильске.

Из отчета И.В.Курчатова, Б.Л.Ванникова и М.Г.Первухина на имя И.В.Сталина «О состоянии работ по проблеме использования атомной энергии за 1945—1946 годы» (23 декабря 1946 г. Совершенно секретно, Особая папка)

При институте организованы лаборатории и для немецких специалистов. Здесь работают:

а) группа профессора Фолъмера: в составе профессора Фолъмера, вместе с профессором Фолъмером работает доктор Байерлъ, в течение 12 лет работавший в фирме «Бамаг» в качестве руководителя отдела конструкций для дистилляции и хорошо знающий выпускавшиеся фирмой «Бамаг» конструкции и аппаратуру для дистилляции и, в частности, для производства жидкого топлива.

Кроме того, под руководством профессора Фольмера работают 10 советских специалистов, из них 3 старших научных сотрудника, кандидаты наук Карпачева, Розен, Корнилов, и 7 инженеров-химиков, младших научных сотрудников.

Профессору Фольмеру и его группе поручена разработка метода производства тяжелой воды посредством дистилляции аммиака. В этом методе в качестве сырья используется обычная вода, а аммиак играет роль посредника, извлекающего дейтерий из воды посредством изотопного обмена. В течение 1946 года профессор Фольмер при участии Рихтера и Байерля выполнил большую теоретическую и экспериментальную исследовательскую работу по установлению коэффициента разделения тяжелого и легкого водорода при дистилляции аммиака, затем коэффициента распределения тяжелого водорода при изотопном обмене между водой и аммиаком. Эти исследования Фолъмера легли в основу разработки проекта завода по производству тяжелой воды производительностью 8 тонн в год. В разработке проекта, кроме Фолъмера, принимали участие Байерль и перечисленные выше советские специалисты. Физик-теоретик доктор Рихтер. Отчет Фолъмера об исследовательской работе был рассмотрен и утвержден Научно-техническим советом Первого главного управления при Совете Министров СССР, а законченный в настоящее время проект завода рассмотрен и принят соответствующей секцией Научно-технического совета. Соответствующий проект Постановления Правительства заканчивается подготовкой. Завод будет состоять из 4 колонн высотой 100 м каждая и диаметром: первая — 4,7 м, вторая — 1,7 м, третья — 0,8 м и четвёртая — 0,3 м. Третья и четвёртая колонны заключены соответственно внутри первой и второй колонн. Доктор Байерль разработал оригинальную конструкцию тарелки для дистилляционных колонн. Получение тяжелой воды методом дистилляции аммиака имеет большие преимущества по сравнению с другими методами производства тяжелой воды, в частности, себестоимость по этому методу ожидается на уровне 1,2 млн рублей за тонну, тогда как при получении воды методом электролиза стоимость её будет от 3 млн рублей (при использовании водорода для синтеза) и до 20 млн рублей (без синтеза). Стоимость завода составит около 50 млн рублей, что также в несколько раз меньше стоимости электролизного завода на соответствующую производительность. Для проверки полученных лабораторных данных в НИИ-9 построена опытная колонна высотой 8 м, на которой проверяется конструкция тарелок Байерля и другие вопросы. В лаборатории профессора Фолъмера разрабатываются также вопросы усовершенствования метода получения тяжелой воды при помощи электролиза и методики анализа тяжелой воды. Профессор Фольмер дает консультации НИИ-9 и по другим вопросам химии и металлургии, возникающим в институте; После этого группа Фольмера работала снова в НИИ-9 в лаборатории З. Ершовой по извлечению изотопов плутония. После испытания советской атомной бомбы в 1949 г., их постепенно отстранили от активных научных исследований.

Из Постановления СМ СССР № 2857-1145cc/оп от 1 июля 1950 г. «О работе научно-исследовательских институтов…»

IV. О работе группы немецких специалистов, возглавляемых профессором Фольмером

16. Принять предложение Первого главного управления при Совете Министров СССР о постройке на комбинате № 817 промышленной установки по предложенному профессором Фольмером методу получения теллура-120 в установках Б-3.

Установить: производительность установки Б-3 − растворение 1,5 условных единиц олова в сутки и срок пуска установки − I квартал 1951 г.

17. Разрешить Первому главному управлению при Совете Министров СССР заключить с профессором Фольмером и немецкими специалистами возглавляемой им группы договора о работе их в СССР на срок два года на условиях согласно прилагаемым проектам договоров (Приложения № 2 и 3).

18. Обязать Первое главное управление при Совете Министров СССР в течение срока, указанного в пункте 17, использовать профессора Фольмера:

а) для научно-технической консультации при проектировании, сооружении и освоении установок № 476 и Б-3;

б) для выполнения несекретных работ в области физической химии.

Возвращение в Германию

Фольмер вернулся в Германию в марте 1955 года, с 1 мая 1955 года — профессор Берлинского университета имени Гумбольдта, с 1955 года — член Научного Совета по мирному использованию атомной энергии при Совете Министров ГДР. С 1955 г по 1959 г. — Президент Немецкой Академии наук ГДР, в 1957 году — один из основателей Научно-исследовательского совета ГДР. Умер в Бабельсберге (Потсдам), 3 июня 1965 года.

[456x700]

[456x700]

1886

Фриц Бауман (немецкое имя — Fritz Baumann)

швейцарский художник. Ф.Бауман родился на севере Швейцарии, в Базеле, здесь же получил и художественное образование. Свои произведения создавал в различных живописных стилях, однако наиболее интересны его работы как мастера экспрессионизма. Ф.Бауман был человеком с неустойчивой психикой. Одержимый депрессией, он уничтожил значительную часть своих картин, созданных в 1916—1920 годы, бросив их в Рейн. Бауман является одним из основателей базельской художественной группы «Новая жизнь (Das Neue Leben)». Среди наиболее близких его друзей-художников следует назвать Арнольда Брюггера и Отто Мораха. 9 октября 1942 года, находясь в состоянии тяжёлой депрессии, Ф.Бауман кончает жизнь самоубийством в Базеле. Галерея:

«Эмми в саду» (1916)

«Мужчина в соломенной шляпе» (1913)

«Эрмитаж» (1916)

«Муттенц» (1910)

«Судьба» (1918)

[467x700]

[467x700]

1886

Курт фон Бризен (немецкое имя — Kurt von Briesen)

немецкий военный деятель, генерал пехоты. Родился в Анкламе, Померания. 26 октября 1904 года поступил фаненюркером во 2-й Кайзера Франца гвардейский гренадерский полк. 19 июля 1913 года произведен в лейтенанты. В 1914 году окончил Военную академию . Участник первой мировой войны, адъютант полка. В 1916 году переведен в Генштаб. В 1919 году начальник оперативного отдела штаба II армейского корпуса. За боевые отличия награждён Железным крестом 1-го и II класса, Рыцарским крестом ордена Дома Гогенцоллернов с мечами. В 1915 году капитан. 31 марта 1920 года демобилизован. 1 мая 1922 года поступил на службу в рейхсвер, служил в территориальных частях в Померании. С 1 апреля 1934 года комендант Ной-Штеттинга, с 15 октября 1935 года командир 69-го пехотного полка. В 1938 году назначен командиром 30-й пехотной дивизии. Во время Польской кампании, сражаясь в рядах LII армейского корпуса 8-й армии, 10 сентября 1939 года был тяжело ранен в боях с польскими войсками. 27 октября 1939 года награждён Рыцарским крестом Железного креста. После выздоровления 1 июля 1940 года вернулся в свою дивизию. 25 ноября назначен командиром LII армейского корпуса. С июня 1941 года сражался на советско-германском фронте. Погиб в бою с советскими войсками в районе Андреевки (Украина) 20 ноября 1941 года.

[491x700]

[491x700]

1886

Марсель Дюпре (французское имя — Marcel Dupré)

французский органист, композитор, педагог и музыковед. Родился в Руане, в семье музыкантов, отец, Альбер Дюпре, был органистом. Сам Марсель Дюпре был вундеркиндом и рано проявил способности к музыке. В 1904 году поступил в Парижскую консерваторию по классам фортепиано, органа и композиции (последнюю он изучал под руководством Шарля-Мари Видора). В 1914 году он получил Римскую премию за кантату Psyché, а в 1926 году был назначен профессором консерватории и оставался на этом посту до 1954 года; с 1954 по 1956 год он был её ректором. Среди учеников Дюпре был, например, Оливье Мессиан. В 1934 году он также занял место органиста в Сен-Сюльпис, которое ранее занимал Шарль-Мари Видор, и оставался на нём до своей смерти в 1971 году. Дюпре много концертировал и знаменит в первую очередь своим исполнением органной музыки. Среди прочего, в 1920 и 1921 годах он дал две серии по десять концертов, включавших все органные произведения Баха, при этом исполнил их по памяти. Умер в Мёдоне 30 мая 1971 года. Марсель Дюпре написал 65 произведений, которые считаются трудными для исполнения. Наиболее исполняемые его произведения — ранние, в частности, три прелюдии и фуги для органа op. 7 (1914).

[700x509]

[700x509]

Первая и третья прелюдии из этого произведения столь сложны, что в течение нескольких лет никто, кроме самого Дюпре, не мог их исполнить. Часто его сравнивают с Паганини, имея в виду в первую очередь сложность техники исполнения. Русский композитор и пианист Н.К.Метнер вместе с Цецилией Ганзен выступал в концерте, состоявшемся 3 ноября 1927 года в Мёдоне в доме М.Дюпре. Они сыграли Сонату № 2 G-dur, op. 44. Произведения для органа: Élévation op. 2; Trois Préludes et Fugues op. 7 (1914); Scherzo op. 16 (1919); Vêpres de la Vierge — Пятнадцать частей op. 18 (1919); Cortège et Litanie op. 19 No. 2 (переложение версии для фортепиано, 1921); Variations sur un noël op. 20 (1922); Suite Bretonne op. 21 (1923); Symphonie-Passion op. 23 (1924); Lamento op. 24 (1926); Deuxième Symphonie op. 26 (1929); Sept Pièces op. 27 (1931); Семьдесят девять хоралов op. 28 (1931); Le Chemin de la croix op. 29 (1931); Trois Élévations op. 32 (1935); Angélus op. 34 No. 1 (1936); Trois Préludes et Fugues op. 36 (1938); Évocation op. 37 (1941); Le Tombeau de Titelouze op. 38 (1942); Suite op. 39 (1944); Offrande à la Vierge op. 40 (1944); Deux Esquisses op. 41 (1945); Paraphrase on the Te Deum op. 43 (1945); Vision op. 44 (1947); Восемь коротких прелюдий на грегорианские темы op. 45 (1948); Épithalame без номера (1948); Variations sur 'Il est né le divin enfant' без номера (1948); Miserere Mei op. 46 (1948); Psaume XVIII op. 47 (1949); Six Antiennes pour le Temps de Noël op. 48 (1952); Vingt-Quatre Inventions op. 50 (1956); Triptyque op. 51 (1957); Nymphéas op. 54 (1959); Annonciation op. 56 (1961); Choral et Fugue op. 57 (1962); Trois Hymnes op. 58 (1963); Два хорала op. 59 (1963); In Memoriam op. 61 (1965); Méditation without opus (1966); Entrée, Canzona et Sortie op. 62 (1967); Quatre Fugues Modales op. 63 (1968); Regina Coeli op. 64 (1969); Vitrail op. 65 (1969); Souvenir op. 65bis (1965). Произведения для органа и других инструментов: Cortège et Litanie op. 19 для органа и оркестра (переложение версии для фортепиано, 1921); Symphonie G minor op. 25 для органа и оркестра (1927); Ballade op. 30 для органа и фортепиано (1932); Concerto E minor op. 31 для органа и оркестра (1934); Poème héroïque op. 33 для органа и ударных (1935); Вариации на две темы op. 35 для органа и фортепиано (1937); Sinfonia op. 42 для органа и фортепиано (1946); Quartet op. 52 для скрипки, альта, виолончели и органа (1958); Trio op. 55 для скрипки, виолончели и органа (1960); Sonata A minor op. 60 для виолончели и органа (1964). Хоровая музыка: Les Normands op. 1 для хора и оркестра (1911); Psyché op. 4 для вокала и оркестра (1914); Quatre Motets op. 9 для вокала и двух органов (1916); De Profundis op. 17 для солистов, хора, органа и оркестра (1917); Ave Verum op. 34 Nr. 2 для вокала и струнных (1936); La France au Calvaire op. 49 для солистов, хора, органа и оркестра (1953); Deux Motets op. 53 для сопрано и хора (1958). Фортепиано соло: : Six Préludes op. 12 (1916); Marche militaire op. 14 (1915); Quatre Pièces op. 19 (1921); Variations C# minor op. 22 (1924). Камерная музыка: Sonate G minor op. 5 для скрипки и фортепиано (1909); Quatre Mélodies op. 6 для вокала и фортепиано (1913); Deux Pièces op. 10 для кларнета и фортепиано (1917); À l’amie perdue op. 11 для вокала и фортепиано (1911); Trois Pièces op. 13 для виолончели и фортепиано (1916). Другие произведения: Élevation op. 2 для фисгармонии (1911); Fantaisie B minor op. 8 для фортепиано и оркестра (1912); Marche militaire op. 14 для оркестра (переложение версии для фортепиано, 1915); Orientale op. 15 для оркестра (1916).

[430x700]

[430x700]

1886

Айно Андреевна («Ингрид») Куусинен (финское имя — Aino Kuusinen; в девичестве — Туртиайнен, Turtiainen)

финская коммунистка. Родилась в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки, Финляндия). В 1919 году в Хельсинки познакомилась с Отто Куусиненом. В 1922 вышла за него замуж в Москве. С 1924 член РКП(б). Работала в аппарате Коминтерна, референт по Скандинавии. В 1931—1933 работала в США, а в 1934—1937 в Японии, сотрудничая с Коминтерном и Разведуправлением РККА. Сотрудничала с Рихардом Зорге. В 1937 году была отозвана в Москву. 1 января 1938 арестована. ВКВС осуждена к 8 годам ИТЛ. Отбывала срок в Казахстане. В 1946 вышла из лагеря. Но в 1947 снова арестована и выслана в Кустанай. Отто Куусинен не делал попыток заступиться за жену, хотя сама она во время допросов отказалась дать на него показания. После смерти Отто Куусинена выехала в Финляндию в 1965 году. Автор мемуаров. Умерла в Хельсинки 1 сентября 1970 года. Сочинения: Before and After Stalin; a Personal Account of Soviet Russia Form the 1920s to the 1960s. Michael Joseph, London. 1974. ISBN 0-7181-1248-2; The Rings of Destiny: Inside Soviet Russia From Lenin to Brezhnev. William Morrow And Company, New York. 1974. ISBN 0-688-00306-0; Русское издание: Господь низвергает своих ангелов: Воспоминания, 1919—1965 — Петрозаводск: Карелия, 1991. Литература: Лурье Вячеслав Михайлович. ГРУ: дела и люди (Россия в лицах). — Олма-Пресс, 2003. — P. s. 419. — ISBN 5765414990.

1886

Фёдор Евтихиевич Мотора (Матора)

бундовец, большевик, политический ссыльный, член Всероссийского учредительного собрания. Родился в местечке Семёновка Новозыбковского уезда Черниговской губернии. По происхождению из крестьян. Образование низшее. По специальности ремесленник. С 1904 член Бунда, затем — РСДРП, большевик. Был арестован 5 раз, в 1910-1917 находился в Нарымской ссылке. В конце 1917 года избран во Всероссийское учредительное собрание в Черниговском избирательном округе по списку № 9 (большевики). В это время жил в Семёновке Черниговской губернии. В советское время член Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Умер в Москве в 1970 году. Похоронен в Москве, прах в колумбарии Ново-Девичьего кладбища. Литература: Протасов Л.Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. Москва, РОСПЭН, 2008.

[563x700]

[563x700]

1887

Николай Каллиникович Гудзий (украинское имя — Мико́ла Кале́никович Гудзі́й)

российский и советский литературовед, историк литературы, известный прежде всего своими исследованиями древнерусской литературы, составил первые советские учебник и хрестоматию по этим предметам, первый декан филологического факультета МГУ. Академик Академии Наук Украинской ССР с 1945. Родился в городе Могилёв-Подольский. Научную работу начал в 1908 году в семинарии В.Н.Перетца в Киевском университете, который окончил в 1911 году. Первая статья Гудзия напечатана в 1910 году. С 1922 года стал профессором кафедры истории русской литературы Московского государственного университета. Впоследствии первый декан филологического факультета МГУ, заведующий кафедрой русского устного народного творчества (1941—1946). Работал в высших учебных заведениях Киева, Симферополя, Москвы. Руководил отделом древнерусской литературы в Институте мировой литературы имени А.М.Горького Академии Наук СССР (1938—1947), отделом русской литературы (1945—1952) и отделом украинской древней литературы (1952—1961) в Институте литературы имени Т.Г.Шевченко Академии Наук Украинской ССР. Умер в Москве 29 октября 1965 года.

[525x700]

[525x700]

Могила Гудзия на Новодевичьем кладбище Москвы.

Основной сферой научной и научно-педагогической деятельности Гудзия была история древнерусской литературы. Гудзий — автор первого учебника по истории древнерусской литературы (Москва, 1938) и составитель хрестоматии по литературе XI—XVII вв. (Москва, 1935; дополнялась и переиздавалась неоднократно, используется в преподавании и сейчас). Ему принадлежат работы, посвященные отдельным авторам и памятникам древнерусской литературы: Максим Грек, Серапион Владимирский, митрополит Даниил, Аввакум, легенда о папе Григории, легенды об Иуде предателе и Андрее Критском, «История Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе, «Александрия», «Моление Даниила Заточника», «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели Русской земли», «Прение Живота и Смерти», «Беседа Валаамских чудотворцев» и другие. Гудзий — автор статей и книг о творчестве писателей XVIII—XIX вв: Феофана Прокоповича, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Льва Николаевича Толстого, Тютчева, Брюсова, о творчестве украинских писателей Шевченко и Франко, а также статей по поэтике литературы нового времени. Гудзий подготовил и прокомментировал ряд текстов для юбилейного издания полного собрания сочинений Толстого. Несколько работ Гудзия посвящены истории русской филологической науки, в том числе трудам Ф И.Буслаева, Н.С.Тихонравова, А.Н.Веселовского. В 1967 году по завещанию Н.К.Гудзия его личная библиотека поступила в Московский государственный университет, всего около 15450 томов книг литературоведению, языкознанию, истории искусств, издания русской и зарубежной литературы XIX—XX веков, а также рукописи XVII—XIX веков. В настоящий момент книжное собрание Н.К.Гудзия хранится в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М.В.Ломоносова. Публикации: «Анна Каренина». Неизданные тексты / Публикация и вступительная статья: Н.К.Гудзий. — Институт русской литературы (Пушкинский Дом). — Москва: Академия Наук СССР, 1939. — Том 35/36. — Страницы 381—486. — (Литературное наследство); Гудзий Н.К. История древней русской литературы: Учебник для высших учебных заведений. — Издание 3-е, переработанное — Москва: Учпедгиз Наркомпроса РСФСР, 1945. — 512 страниц — 50 000 экземпляров (в переплёте); Гудзий Н.К. Л.Н.Толстой — великий писатель русского народа. — Москва: Знание, 1953. Серия 1, № 42-43, лекция 1-я и 2-я. Литература: К семидесятилетию Николая Каллиниковича Гудзия // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия Наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Ответственный редактор Д.С.Лихачёв. — 1957. — Том XIII. — Страницы 313 - 342. — 736 страниц; Воспоминания о Николае Каллиниковиче Гудзии: Сборник / Под редакцией члена-корреспондента Академии Наук СССР Д.С.Лихачёва и доктора филологических наук профессора В.И.Кулешова. — Москва: Издательство Московского университета, 1968. — 184 страницы — 2 825 экземпляров (в переплёте, суперобложка); Кашутина Е.С. Книжное собрание Н.К.Гудзия в фондах Научной библиотеки имени А.М.Горького МГУ // Из коллекций редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. — Москва: Издательство Московского университета, 1981. — Страницы 34—37; Кусков В.В. Николай Каллиникович Гудзий (1887—1960) // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1979. 6. Страницы 62—65; Кусков В.В. Н.К.Гудзий — создатель первого советского вузовского учебника по истории древнерусской литературы // Герменевтика древнерусской литературы. — Москва, 1994. Сборник 6. Часть 2. — Страницы 476—484.

[700x514]

[700x514]

1887

Марика Котопули (греческое имя — Μαρίκα Κοτοπούλη)

выдающаяся греческая актриса первой половины 20 века. Родилась в Афинах, в семье актеров, и впервые на сцену вышла во время одной из гастролей родителей в спектакле «Кучер Альп». Марика совершила свой официальный дебют в Королевском театре в 1903 году. В 1906 году отправилась в Париж, чтобы получить профессиональное театральное образование. С 1908 года она имела собственную труппу и свой театр - Театр Котопули. В этот период она прилагала много усилий, чтобы опередить в соперничестве другую греческую актрису Кивели. Обе актрисы имели очень преданных поклонников, и во время Национального раскола их соперничество приобрело также политическую окраску: в то время как Кивели высказалась в поддержку Элефтериоса Венизелоса, Котопули стала символом роялистского лагеря. Кроме того, с 1912 года Котопули имела близкие романтические отношения с Ионом Драгумисом - основным оппонентом Венизелоса. Впрочем, в период 1932-1934 и 1950-1952 годов Котопули и Кивель успешно работали в совместных проектах. В 1923 году Марика Котопули вышла замуж за Георгия Хелма. Совместно со Спиросом Меласом и Димитрисом Миратом, Котопули стала соучредителем и приняла участие в деятельности театра «Свободная сцена» (Ελεύθερη Σκηνή, основан в июне 1929 года; существовал до весны 1930), прежде чем приступать к турне в Соединенных Штатах . В 1933 году она сыграла роль в единственной киноленте за свою насыщенную карьеру - фильме греко-турецкого производства "Bad Road", основанном на романе Григориоса Ксенопулоса. В 1936 усилиями Котопули был построен новый театр Rex на улице Панепистимиу в центре Афин специально для её труппы. В репертуар Котопули вошли многие классические спектакли, среди которых и старинные греческие, и современные, от Эсхила до Гете и Ибсена. Этот театр и ныне носит название театра Рекс / Котопули и функционирует как филиал Национального театра Греции. В 1937 году в состав труппы Котопули была принята Смаро Стефаниду. Последнее выступление Марики Котопули состоялся в Сиросе 24 марта 1953 года. Умерла в Афинах 3 сентября 1954 года. Еще при жизни Марика Котопули была награждена орденом короля Георга I в 1921 году. В 1923 года она была награждена знаком отличия Министерства образования Греции. В 1951 году была основана Премия Марии Котопули, которая вручается ведущим греческим актерам. Старый дом отдыха Котопули в пригороде Афин Зографе был превращен в Музей Марики Котопули, который открылся в 1990 году.

[571x700]

[571x700]

1887

Аллард де Риддер (нидерландское имя — Allard de Ridder)

нидерландско-канадский альтист, дирижёр и композитор. Родился в Дордрехте. Учился в Голландии у Йохана Вагенаара и Виллема Менгельберга, а также в Кёльнской консерватории у Фрица Штайнбаха. Работал с различными нидерландскими оркестрами как дирижёр. В 1919 г. эмигрировал в США, работал в Лос-Анджелесском филармоническом оркестре альтистом и дирижёром-ассистентом. В 1933 г. переехал в Канаду и поступил дирижёром в Ванкуверский симфонический оркестр, с которым работал до 1941 г. В 1941—1952 г. де Риддер жил и работал в Торонто: был альтистом в Харт-Хаус-квартете, преподавал в Торонтской консерватории, в 1944 г. основал и до 1950 г. возглавлял Оттавский симфонический оркестр. В 1952 г. де Риддер вернулся в Ванкувер, где занимался композицией и преподавательской деятельностью. Умер в Ванкувере 13 мая 1966 года. Среди сочинений де Риддера — скрипичный концерт, четыре симфонические поэмы, струнный квартет, хоры и песни.

1887

Харальд Хальворсен (норвежское имя — Harald Halvorsen)

норвежский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908. Родился в Осло. На Играх 1908 в Лондоне Хальворсен участвовал только в командном первенстве, в котором его сборная заняла второе место. За два года до этого, он вместе со своей сборной победил на неофициальных Олимпийских играх 1906 в Афинах, однако полученные на соревнованиях награды не признаются Международным олимпийским комитетом, так как Игры прошли без его согласия. Умер в родном городе 11 августа 1965 года.

[514x700]

[514x700]

1888

Владислав Зигмунт Белина-Пражмовский (польское имя — Władysław Zygmunt Belina-Prażmowski)

польский военный, полковник, основатель польской кавалерии, воевода Львовского воеводства в 1933—1937 годах, президент Кракова в 1931—1933 годах. Владислав Белина-Пражмовский родился в деревне Ручковец, Радомской губернии, в семье польского землевладельца, шляхтича герба Белина, Ипполита Белины-Пражмовского и Брониславы, урождённой Дудельской. При крещении получил имя Владислав Зигмунт. Его отец был участником восстания 1863 года, служил под началом генерала Дионисия Чаховского. Владислав учился в гимназии в Радоме. В период обучения принимал участие в подпольном движении за независимость Польши. За участие в школьной забастовке был исключён из гимназии. В 1905 году закончил польскую гимназию Мариана Рыхловского в Варшаве, известную тем, что в ней проповедовался польский национализм. В 1909—1913 годах учился горному делу во «Львовской политехнике» и в австрийском Леобене. Стал одним из первых членов основанного Казимежем Соснковским Союза Подпольной Борьбы, а позднее Стрелецкого Союза. Закончил подпольный курс инструкторов, получив в 1909 году первый офицерский чин хорунжего, а затем и Высшую офицерскую школу Стрелецкого Союза во Львове и Кракове. В 1911 году получил звание поручика. Лично от Юзефа Пилсудского получил офицерский знак «Парасоль». Был направлен Союзом для организации отделений этой организации в Бельгии, Франции и Швейцарии. В 1913 году назначен на должность заместителя командира краковского округа Союза. Летом 1914 года стал командиром II учебной каникулярной роты, проводившей обучение добровольцев из Царства Польского в краковских Олеандрах.

[700x441]

[700x441]

Семёрка Белины в Гошицах

[700x566]

[700x566]

Ян Выдра. Патруль Белины. Национальный музей в Варшаве.

30 июля 1914 года комендант Союза Юзеф Пилсудский объявил о приготовлении к мобилизации. Поручик Белина-Пражмовский прибыл к месту сбора добровольцев в Кракове и привёл с собой ещё двух уланов: Антония Яблоньского (псевдоним Здзислав) и Станислава Скотницкого (псевдоним Гжмот) из района Сандомира. 2 августа Белина получил приказ провести разведку в направлении Енджеюва и организовать пропагандистскую акцию против призыва поляков в армию Российской империи. Также отряду было поручено добыть для себя коней, из-за чего они взяли в свой рейд, начинавшийся в пешем строю, также и сёдла. Вечером того же дня он приступил к выполнению приказа и во главе семёрки уланов первым из польских частей пересёк российскую границу. Рейд Белины считается рождением польской кавалерии; в позднейшей историографии этот отряд стал известен как «семёрка Белины». Отряд перешёл границу под Барановым, около Коцмыжова, затем прошёл через Гошице, Скжешовице и Дзялошице. (Позднее на стене дома Зофии Завишанки в Гошицах, где останавливались уланы, была открыта мемориальная доска в честь десятилетия похода). 4 августа «семёрка» доложила в Олеандрах о выполнении задания. Все бойцы были включены в состав Первой кадровой роты, первого польского национального военного подразделения, со времён восстания 1863 года и еврейского польского легиона Мицкевича. Белина был одним из двух людей Первой кадровой (наряду с К.Соснковским), которые обращались к Пилсудскому «Комендант», а не как было принято согласно приказу от 6 августа 1914, «гражданин Комендант». Первым боевым задание роты стал приказ пройти маршем до города Кельце и занять его. В этом походе полякам сопутствовал успех. Кельце были заняты 12 августа 1914 года. Отряд Белины вошёл в состав 1-й бригады Легионов Польских. С октября 1914 года, с введением званий в польских частях, был подтверждён его патент поручика.

[609x700]

[609x700]

Белина-Пражмовский в 1914 году.

По разрешению Юзефа Пилсудского, Белина начал создавать уланскую часть. Созданный в Кельцах 1-й эскадрон кавалерии насчитывал 140 человек. Боевое крещение польской кавалерии состоялось в сентябрьских боях над Нидой (под Новым Корчинем, Вислицей, Щитниками и Чарнковым). Затем эскадрон Белины был придан находящейся под немецким командованием 40-й кавалерийской дивизии, в составе которой участвовал в боях под Ловичем, Модлином, Озорковым, Александрувым и Лодзю. 1 ноября эскадрон был развёрнут в дивизион и переведён в район Лимановой, где участвовал в боях под Чижувеком, Стопницами, Каменицей, Высокем, Дамбровой. После отдыха в Новом Сонче, дивизион участвовал в боях под Ловчувком. 23 декабря 1914 года Пражмовский получил ранение. В мае 1915 года был произведён в чин ротмистра. Командовал уланами над Нидой, в боях под Сташовым, Конарами, Влостовым, Лисовым, Бидзинами, Ожаровым, Тарловым, над Вижнянкой и под Ужендовым. В июле кавалерия Белины первой вошла во главе бригады в Люблин. После люблинского успеха уланы Белины выполняли функции разведки бригады. Участвовали в боевых действиях на Волыни, в том числе под Маневичами, Стоховым, над Стыром. В декабре 1915 Белина стал командиром 1-го уланского полка, уланы которой получили прозвище «белиняки», в честь Белины-Пражмовского. С этой частью прикрывал отход бригады после битвы под Костюхновкой (июль 1916), во время Брусиловского прорыва. Тогда же возглавлял уже кавалерийскую бригаду, составленную из 1-го и 2-го уланских полков. Осенью 1916 года бригада была отведёна на отдых в Барановичи, затем была на переформировании в Остроленке. В начале 1917 года Белина-Пражмовский произведён в следующее воинское звание майора.

[700x445]

[700x445]

Совет полковников польских Легионов. Белина пятый слева. 1916 год.

Во время кризиса присяги, в соответствии с распоряжением Пилсудского, вместе с другими легионистами, происходящими из польских земель в составе Российской империи, отказался присягать Австро-Венгрии и подал в отставку. В Остроленке, в лагере уланов, окружённом немецкими частями и ожидающем перемещения в лагерь для интернированных в Биньяминове и Щипёрне, состоялся парад уланских польских частей и прощание с командиром. Во время парада Белина призвал воинов сохранять верность Родине и Пилсудскому. Белина получил от князей Замойских имение в деревне Годзишов около Янова Любельского, где и поселился вместе с семьёй. Принимал участие в деятельности Польской военной организации.

[700x525]

[700x525]

Подразделения Белины-Пражмовского входят во взятую Вильну

Во второй половине октября 1918 года предложил свои услуги Регентскому совету, верховному органу управления Польским королевством, но не получил никаких заданий от него. Участвовал в разоружении австрийских гарнизонов членами ПОВ на территории Любельщины. Получил от Рыдз-Смиглы приказ начать формирование кавалерийской бригады (два полка улан и полк шеволежеров). Принимал участие в сражениях польско-украинской войны, в составе подразделений генерала Яна Ромера. Участвовал в боях под Долгобычевом, Равой-Русской, Белжецем, Жолквой и Крыстинополем. В феврале 1919 года получил звание полковника. Весной 1919 года, во главе бригады из 800 сабель, был послан для проведения рейда в направлении Вильны. Общая операция по взятию любимого города Юзефа Пилсудского проводилась силами подразделений под руководством Э.Рыдз-Смиглы. Подразделения Белины, насчитывающие к тому моменту 53 офицера, 789 сабель, 9 пулемётов и два орудия, первыми вошли во взятый город 19 апреля 1919 года. Через день в город вошли и части Рыдз-Смиглы. Комендант издал специальный приказ с благодарностью частям Белины-Пражмовского. В дальнейшем подразделения Белины действовали на литовско-белорусском фронте, доходя до Двины. В июне 1920 года полковник Белина-Пражмовский возглавил кавалерийскую группу армии Соснковского. Во время решающих битв против большевиков в августе 1920 года, командир 4-го кавалерийского дивизиона в составе 6-й кавалерийской бригады. Подразделения под командованием Белины-Пражмовского проявили себя во время оборонительных боёв против войск Тухачевского и Первой конной армии Будённого. Осенью 1920 года, из-за проблем со здоровьем, был переведён в резерв. До 1927 года проживал в своём имении в Годзишуве. В 1927 году переехал в Янув-Любельский. Работал там в качестве председателя Окружного товарищества сельскохозяйственных артелей. Через два года переехал в Краков, где занимался предпринимательством в фирме по производству сёдел и амуниции для армии «Табор». Также принимал участие в работе Союза легионистов Краковского округа. В начале 1931 года вошёл в состав Вспомогательного Совета при президенте Кракова. 16 июля 1931 года был избран президентом Кракова. Занимал этот пост два года, до того как по инициативе маршала Пилсудского, стал воеводой Львовского воеводства. Одновременно занимал пост почётного председателя 1-го уланского полка. В июне 1933 года в последний раз встречался с Пилсудским. Через четыре года, из-за проблем со здоровьем (болезнь сердца), ушёл из политики и вернулся в Краков. Некоторое время был генеральным деректором Яворницких угольных шахт. Принимал участие в работе контрольного совета Силезских акционерных электрических компаний, а также Общества народной школы. В 1938 году стал членом главного комитета Съезда горских земель, организованного в 1936 году в Саноке. Скончался 13 октября 1938 года от сердечного приступа, во время оздоровительного отдыха, в номере отеля Эден в Венеции. Прощание с отцом польской кавалерии началось ещё в Италии, где местными властями Венеции была устроена церемония в присутствии местных властей и ветеранов. Специальным вагоном останки были перевезены в Хожув, где умершего встречала рота 1-го полка шеволежеров, семья, делегации от организаций белиняков, Союза легионистов, ветераны Силезских восстаний и толпы местных жителей. Вагон был преобразован в часовню, и в ней выставлен почётный караул шеволежеров. На всех станциях до Кракова приводилась церемония прощания для местных жителей. 20 октября в Мариацком соборе состоялась скорбная месса. Оттуда, в полдень, вышла в направлении Раковицкого кладбища траурная процессия. На Рынке Гловном к горожанам обратился с речью президент Кракова Мечислав Каплицкий. На Раковицком кладбище от имени Войска Польского с бывшим командиром попрощался один из семёрки Белины, вице-министр военных дел, генерал Глуховский. От имени президента Польши Игнация Мосцицкого и маршала Э.Рыдз-Смиглы, выступил генеральный инспектор армии, генерал брони Казимеж Соснковский. По поручению правительства Польши он возложил на гроб Большой Крест ордена Polonia Restituta.

[700x525]

[700x525]

Похоронен в квартале 69 кладбища.

Именем полковника Владислава Белины-Пражмовского, названа аллея в краковской дзельнице Гжегужки (в 1955—1990 носила имя Юлиана Мархлевского). Стал героем многих песен, книг, легенд и рассказов. В ноябре 1998 года в его родном селе Ручковец, был открыт памятник легендарному полковнику. В польском историческом фильме «Polonia Restituta» (1980, режиссёр Богдан Поремба) роль капитана Пражмовского сыграл актёр Анджей Жулкевкий.

[700x453]

[700x453]

Торжества в честь 25-летия патруля Белины в Варшаве. Август 1939 года.

Был женат на Анастасии Рудзкой (1891—1975). Имел с ней пятерых детей: Алина (родилась в 1923) — в браке Ангелусова, её крестным был маршал Юзеф Пилсудский, живёт в Кракове; Януш — погиб в 1943 году, воюя в рядах 300-го бомбардировочного дивизиона польских подразделений британской армии. Лех — с 1947 года жил в Канаде; Пережил двоих сыновей: Збигнев (1914—1937) — подпоручик 1-го полка шеволежеров. Погиб в 1937 году; Лех — умер в младенчестве. Награды: Золотой крест ордена Virtuti Militari; Серебряный крест ордена Virtuti Militari (1922); Кавалер Большого креста ордена Polonia Restituta; Командор со звездой ордена Polonia Restituta (1935 год); Командор ордена Polonia Restituta (1928); Крест Храбрых — пять раз; Знак офицерский «Парасоль»; Крест Независимости с мечами; Медаль Независимости; Знак «За верную службу»; Орден Орлиного креста II степени (Эстония, 1935 год); Кавалер ордена Белого льва (Чехословакия, 1933); Командор ордена Короны Италии. Литература: Lech Wyszczelski. Wilno 1919-1920 / Historyczne Bitwy. — Warszawa: Bellona, 2008. — 289 страниц — ISBN 978-83-11-11249-0; Piotr Hubiak. Belina i jego ułani / Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego (Том 17). — Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2003. — 226 страниц. — ISBN 9788371884757; Wacława Milewska, Janusz Tadeusz Nowak, Maria Zientara. Legiony Polskie 1914-1918: zarys historii militarnej i politycznej / Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej" (Выпуск 54). — Kraków: Księgarnia Akademicka, 1998. — 347 страниц — ISBN 9788371882289; Cezary Leżeński, Lesław Kukawski. O kawalerii polskiej XX wieku. — Wrocław: Ossolineum, 1991. — 456 страниц — ISBN 9788304033641; Bohdan Królikowski. Ułańskie lato: od Krechowiec do Komarowa / Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego (Том 76). — Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. — 351 страница. — ISBN 9788387703684; Lesław Kukawski. Oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej. — Grajewo: Eko-Dom, 2004. — 300 страниц — ISBN 9788391624234; Czesław Brzoza. Kraków między wojnami: kalendarium 28 X 1918-6 IX 1939. — Kraków: Towarzystwo Sympatyków Historii, 1998. — 496 страниц — ISBN 9788390963105; Jan Karcz; Wacław Kryński. Zarys historji wojennej 1-go Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego / Zarys historii wojennej pułków polskich 1918-1920.. — Warszawa: Zakł. Graf. Polska Zjednoczona, 1931. — 74 страницы. — ISBN OCLC-750950524; Majchrowski J. M. Twórca polskiej kawalerii (польск.) // Tygodnik Powszechny. — 1981. — Nr 32; Smoleński J. 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich Beliny im. Józefa Piłsudskiego w dziejach odrodzonej kawalerii polskiej // Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej. — 1964. — Nr 35. — S. 181–94.

[476x700]

[476x700]

1888

Альфред Браун (немецкое имя — Alfred Braun)

пионер немецкого радиовещания. Получил известность в качестве радиорепортёра и режиссёра радиоспектаклей. Также работал актёром, режиссёром и сценаристом в театре и кино. Учился у Макса Рейнхардта и в 1907 году поступил на службу актёром в труппу берлинского театра имени Шиллера. В ноябре 1924 года Браун начал работать на радио, вначале в качестве диктора, затем также режиссёром на первой немецкой радиостанции «Funk-Stunde Berlin». В историю немецкого радиовещания вошли его прямые репортажи с траурной церемонии похорон рейхсминистра иностранных дел Густава Штреземана 6 октября 1929 года и с церемонии награждения Нобелевской премией по литературе Томаса Манна 10 декабря 1929 года. До 1933 года руководил актёрским отделом «Funk-Stunde Berlin». Время от времени он соглашался играть сам. Карьера Брауна прервалась с приходом к власти национал-социалистов. Он был временно арестован и после своего освобождения выехал через Турцию в Швейцарию, где работал преподавателем актёрского мастерства и в 1937—1938 — режиссёром в Городском театре Базеля. Незадолго до начала Второй мировой войны вернулся в Германию; в 1940 году работал ассистентом режиссёра Файта Харлана на съёмках антисемитского фильма «Еврей Зюсс». В 1941 году читал закадровый текст пропагандистского фильма о лётчиках «Небесные штурмовики» (немецкое название — Himmelsstürmer) и после этого написал для Харлана сценарии фильмов «Золотой город» (немецкое название — Die goldene Stadt), «Жертвенный путь» и «Кольберг». По окончании войны стал популярным режиссёром радиоспектаклей, а с 1949 года — кинорежиссёром, в частности, после фильма 1953 года «Аве Мария» с участием Цары Леандер. Его инсценировки отличались ярко выраженной чувственностью, что было характерно для западногерманского кинематографа 1950-х годов. В кинобиографии «Штреземан» Альфред Браун вновь обратился к личности рейхсминистра иностранных дел Густава Штреземана. В 1954 Браун был избран первым директором новой радиостанции «Sender Freies Berlin». Умер в Берлине 3 января 1978 года.

[597x700]

[597x700]

Похоронен на кладбище Хеерштрассе в берлинском районе Шарлоттенбург.

Дочь Альфреда Брауна Этта Браун (родилась в 1928) стала актрисой.

[552x700]

[552x700]

1888

Анастасия Фёдоровна Никифорова

сказительница, плакальщица, исполнительница карельских народных рун, песен и сказок. Родилась в деревне Эльмитозеро, в 12 км. от Вохтозера Спасопреображенской волости Петрозаводского уезда, ныне Медвежьегорского района Карельской АССР. Дед ее, Архип Муйлаччу, был известен в конце XIXв.как певец рун и сказитель. Им интересовались финские фольклористы и собиратели песен. Так, в 1871г. от него записывал руны финский собиратель песен Борениус, а в 1882 г. - Генетц. Певцами и сказитеями были и отец Анастасии Федоровны Федор Архипович, и сестра Марфа. Это были неграмотные, всю жизнь занимающипся тяжёлым трудом люди, но природный дар, хорошая память, глубокая связь с духовной культурой народа возвысили их над обыденностью. Анастасия Федоровна не только хранила, но и сама создавала песни: эпические, исторические, обрядовые, лирические песни были в ее репертуаре. Лучшие из созданных ею песен не уступают классическим образцам карельского народного песенного творчества, в них видна органическая связь со странинными песнями и сказаниями. В послевоенные годы А.Ф.Никифорова жила в Вохтозере. Там сохранился ее дом. В Музее Кондопожского края хранятся некоторые материалы об А.Ф.Никифоровой. Анастасия Федоровна Никифорова была самой известной рунопевицей из Южной Карелии, от нее записано около 400 произведений устного народного творчества. Записанные от нее тексты опубликованы в сборниках Сампо» (1940), «Народное творчество Карело-Финской ССР» (1940), «Песни народов СССР» (1947), «Карельский фольклор» (1949), «Карельские эпические песни» (1950) и др. Ею созданы также руны об Октябрьской революции и гражд. войне, о Великой Отечественной войне, о В.И.Ленине, Тойво Антикайнене и др. Скончалась в 1971 году.

[498x700]

[498x700]

1888

Константин Карлович Франтц

советский военно-морской деятель, инженерный работник, автор самостоятельных научных разработок, доцент, начальник учебного отделения учебного отдела Военно-морской академии, инженер-капитан 1-го ранга (1940). Русский, из потомственных дворян, беспартийный, в РККФ с ноября 1917 года. Отец — Карл Иванович Франтц, отставной генерал-лейтенант Отдельного корпуса пограничной стражи. Обучался в Санкт-Петербургской Ларинской гимназии. Поступил в младший общий класс Морского кадетского корпуса на казённый счёт. 19 ноября 1903 был наказан временным лишением погон ввиду дисциплинарного взыскания. Закончил только общие классы и в 1907 подал прошение о поступлении на механическое отделение Технологического института. Участник Гражданской войны на Краснознамённом Балтийском флоте на эскадренном миноносце «Гавриил» с 1918 по 1920. В 1939 начальник учебного отделения учебного отдела Военно-морской академии. В годы Великой Отечественной войны являлся начальником программно-методического отделения учебного отдела Военно-морской академии имени К.Е.Ворошилова. Умер 12 февраля 1972 года. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. Звания: Инженер-флагман 3-го ранга (13 июня 1939); Инженер-капитан 1-го ранга (8 июня 1940). Награды: Орден Ленина (1945); Орден Красного Знамени (1944); Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938); Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

[534x700]

[534x700]

1888

Абрам Маркович Эфрос

русский советский искусствовед, литературовед, театровед, поэт и переводчик. Родился в Москве. Сын московского инженера-механика Абрам Эфрос окончил гимназические классы Лазаревского института восточных языков, учился на юридическом факультете Московского университета с 1907 по 1910 гг. Еще в студенческие годы он опубликовал свой перевод с древнееврейского языка «Песни Песней Соломона» (Санкт-Петербург «Пантеон», 1909), позже публиковал переводы Данте, Петрарки, Микеланджело и др. По окончании ИМУ начал систематически выступать как художественный критик и эссеист в газете «Русские ведомости» (в 1912-17 писал под псевдонимом Россций). Избирался в Московскую городскую думу, где состоял председателем комиссии по внешнему благоустройству Москвы. В 1914—1917 служил в действующей армии. С 1917 — член общественных и государственных органов охраны художественных ценностей, в том числе в 1918—1927 — один из ведущих сотрудников Коллегии (отдела) по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР. Участвовал в определении основных направлений государственной музейной политики, внес вклад в формирование Государственного музейного фонда и его распределение. В эти же годы состоял членом правления, зав. отделом нового и новейшего искусства Государственной Третьяковской галереи; одновременно в 1924—1929 — хранителем отдела французской живописи, с 1928 — заместитель директора по научной части Музея изящных искусств и зав. картинной галерей музея. В 1920—1930-е был одним из организаторов ряда художественных выставок (к 10-летию Октябрьской революции, новейшего французского искусства, выставки детского рисунка и др.). В 1937 году отправлен в ссылку, по разным данным в Ростов или Новгород. Работу в музеях совмещал с научно-преподавательской деятельностью: в 1919—1920 преподавал во 2-х Государственных свободных художественных мастерских, на курсах Наркомпроса читал лекции и вел семинары по музееведению, русскому искусству (1919—1920, 1940—1941), преподавал историю искусств в МГУ (1940—1941), вел семинар по музееведению на искусствоведческом отделении в Среднеазиатском университете в Ташкенте в 1942—1943. В 1940—1950 преподавал в ГИТИСе (Москва) курс истории русского театра и театрально-декорационного искусства. В 1945—1950 — внештатный профессор Государственного библиотечного института в Москве и с 1950 по 1954 — профессор на кафедре искусствоведения Ташкентского театрального института. Излюбленный жанр Эфроса — критический «портрет» (В.А.Серова, В.И.Сурикова, П.В.Кузнецова, В.А.Фаворского, Г.Аполлинера, Ж.Кокто, П.Валери, С.М.Михоэлса и др.). Он также занимался исследованиями рисунков А.С.Пушкина. Эфросу принадлежит неоценимая заслуга в привлечении витебского художника Марка Шагала к работе в театре (1920). Умер в Москве 19 ноября 1954 года. Библиография: Камерный театр и его художники: 1914 – 1934 / Предисловие А.М.Эфроса. Москва: ВТО, 1934. XLVIII + 211 страниц. С иллюстрациями; Профили, Москва, 1930; Два века русского искусства, Москва, 1969 (литература).; Песнь Песней Соломона. Санкт-Петербург, Пантеон, 1909; Лампа Аладдина // Еврейский мир, 1918; Эротические сонеты. Москва, 1922; Портрет Натана Альтмана. Москва, 1922; С.Чехонин. Москва-Петроград, 1924 (совместно с Н.Пуниным); Рисунки поэта. Москва-Ленинград, Academia, 1933; Автопортреты Пушкина. Москва, 1945; Пушкин портретист. Два этюда. Москва, Гослитмузей, 1946; Микельанджело. Жизнь. Творчество. Москва, 1964; Два века русского искусства /предисл. Т.Алексевой. Москва, 1969; Эротические сонеты. Ленинград, Советский композитор, 1991. Переводы: Революционная поэзия современного Запада. Антология. Москва, 1927; Ромен Ж. Избранные стихи. Москва, 1928; Леонардо да Винчи. Избранное. Москва, 1952.

[571x700]

[571x700]

1889

Бьюла Бонди (Beulah Bondi)

американская актриса, обладательница «Эмми» и двукратная номинантка на премию «Оскар». Бьюла Бонди родилась в Вальпараисо, Индиана, штат Индиана, в семье Эвы (урождённой Мэрбл) и Адольфа Блонди. Актёрскую карьеру она начала в семилетнем возрасте с участия в пьесе «Маленький лорд Фаунтелрой» в Мемориальном оперном театре своего родного города Вальпараисо. В 1918 году она окончила Университет Вальпараисо по специальности бакалавр и мастер ораторского искусства. Её дебют в кино состоялся в 1931 году в фильме «Уличная сцена». В 1936 году Бьюла Бонди стала одной из первых пяти актрис, которые были номинированы на новую категорию премии «Оскар» — «Лучшая актриса второго плана», за фильм «Великолепная женщина лёгкого поведения». Двумя годами позже она вновь была номинирована в этой категории за фильм «Для человеческих сердец». В кино актриса чаще всего играла матерей главных героев. Так к примеру мать Джеймса Стюарта она сыграла в четырёх фильмах: «Эта прекрасная жизнь», «Мистер Смит отправляется в Вашингтон», «Для человеческих сердец» и «Оживленная леди».

[700x549]

[700x549]

Последний раз на экранах она появилась в роли Марты Коринн Уолтон в телесериале «Уолтоны», в котором она снилась в двух эпизодах, в 1974 и 1976 годах.

За эту роль в 1977 году она была удостоена премии «Эмми», как «Лучшая приглашённая актриса в драматическом сериале». Хотя Бьюла Бонди часто играла матерей, она ни разу не была замужем и детей у неё не было. Актриса умерла в Лос-Анджелесе 11 января 1981 года в возрасте 91 года от лёгочных осложнений, после того, как она упала, споткнувшись о свою кошку и сломав себе рёбра. За свой вклад в киноиндустрию США Бьюла Бонди удостоена звезды на Голливудской аллее славы. Избранная Фильмография: Робин Гуд (1973) — мать церковной мыши (озвучка); Чудесный мир братьев Гримм (1962) — цыганка; Одинокая звезда (1952) — Миннивер Брайан; Фурии (1950) — миссис Энахайм; Эта прекрасная жизнь (1946) — Ма Бэйли; Стража на Рейне (1943) — Энис; Одной ногой в раю (1941) — миссис Лидия Сэндоу; Наш городок (1940) — миссис Уэбб; Мистер Смит едет в Вашингтон (1939) — Ма Смит; Сёстры (1938) — Роуз Эллиотт; О человеческих сердцах (1938) — Мэри Уилкинс; Оживленная леди (1938) — миссис Марта Морган; Уступи место завтрашнему дню (1937) — Люси «Ма» Купер; Девушка Салема (1937) — Эбигейл Гуд; Великолепная женщина лёгкого поведения (1936) — Рэйчел Джексон; Тропинка одинокой сосны (1936) — Мелисса; Узорный покров (1934) — Фрау Кёрбер (сцены вырезаны); Эрроусмит (1931) — миссис Тоузер (в титрах не указана); Уличная сцена (1931) — Эмма Джонс. Премии: «Эмми» 1977 — «Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале» («Уолтоны»).

[700x684]

[700x684]

1889

Антониус Теодорюс Коленбрандер (нидерландское имя — Antonius Theodorus Colenbrander)

нидерландский офицер, олимпийский чемпион. Родился в Джатинегаре, Восточная Джакарта в Нидерландской Ост-Индии. В 1914 году стал лейтенантом 1-го гусарского полка. В 1924 году принял участие в Олимпийских играх в Париже, где завоевал золотую медаль в командном первенстве в троеборье, а в личном первенстве в троеборье стал 25-м. В 1928 году принял участие в Олимпийских играх в Амстердаме, но там нидерландская команда стала лишь 10-й в конкуре, а в личном первенстве в конкуре Антониус Коленбрандер стал лишь 29-м. Скончался в Арнеме (Нидерланды, Королевство Нидерландов) 24 сентября 1929 года после неудачного падения с лошади на соревнованиях в Зелхеме.

1889

Готфрид Эрик Фукс (немецкое имя — Gottfried Erik Fuchs)

немецкий футбольный нападающий. Родился в городе Карлсруэ Баден-Вюртемберг, Германия. Брат композитора Рихарда Фукса. В составе сборной Германии участвовал в футбольном турнире летних Олимпийских игр 1912 года, где стал лучшим бомбардиром, забив 10 мячей в двух матчах (причём все 10 в матче со сборной Российской империи). После установления в Германии нацистской власти, эмигрировал в Канаду, так как был евреем. Умер в городе Монреаль, Канада, 25 февраля 1972 года.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[523x699]

[523x699]1885

Макс Фольмер (немецкое имя — Max Volmer)

немецкий физикохимик, специалист по химической кинетике, член (1934) и президент (1956-1958) Германской Академии Наук в Берлине, иностранный член Академии Наук СССР (1958). Родился в Хильдене, Рейнланд. В 1912—1920 годах Фольмер работал ассистентом и доцентом физической химии в Лейпцигском университете, затем два года профессором и директором Института физической химии в Гамбургском университете; в 1922—1945 годах — профессором и директором Института физической химии Высшей технической школы в Берлине. Был избран членом Академии исследователей природы и членом Академии наук в Берлине. Является автором, совместно с Д.А.В.Бутлером, уравнения Бутлера — Фольмера для электрохимических процессов. По окончании Второй мировой войны был вывезен НКВД в СССР и работал в атомной программе по созданию первой советской атомной бомбы.

Работа в СССР

В 1946 году для него было организовано в НИИ-9, ныне ВНИИ неорганических материалов имени А.А.Бочвара, конструкторское бюро по проектированию и созданию завода по производству тяжелой воды. В его группе работали также доктор Густав Рихтер, Виктор Баерл — эксперт по дистилляции и инженер из люфтваффе Пауль Хейланд. Спроектированная установка, основанная на дистилляции аммиака в противотоке, была построена в 1948 г в Норильске.

Из отчета И.В.Курчатова, Б.Л.Ванникова и М.Г.Первухина на имя И.В.Сталина «О состоянии работ по проблеме использования атомной энергии за 1945—1946 годы» (23 декабря 1946 г. Совершенно секретно, Особая папка)

При институте организованы лаборатории и для немецких специалистов. Здесь работают:

а) группа профессора Фолъмера: в составе профессора Фолъмера, вместе с профессором Фолъмером работает доктор Байерлъ, в течение 12 лет работавший в фирме «Бамаг» в качестве руководителя отдела конструкций для дистилляции и хорошо знающий выпускавшиеся фирмой «Бамаг» конструкции и аппаратуру для дистилляции и, в частности, для производства жидкого топлива.

Кроме того, под руководством профессора Фольмера работают 10 советских специалистов, из них 3 старших научных сотрудника, кандидаты наук Карпачева, Розен, Корнилов, и 7 инженеров-химиков, младших научных сотрудников.

Профессору Фольмеру и его группе поручена разработка метода производства тяжелой воды посредством дистилляции аммиака. В этом методе в качестве сырья используется обычная вода, а аммиак играет роль посредника, извлекающего дейтерий из воды посредством изотопного обмена. В течение 1946 года профессор Фольмер при участии Рихтера и Байерля выполнил большую теоретическую и экспериментальную исследовательскую работу по установлению коэффициента разделения тяжелого и легкого водорода при дистилляции аммиака, затем коэффициента распределения тяжелого водорода при изотопном обмене между водой и аммиаком. Эти исследования Фолъмера легли в основу разработки проекта завода по производству тяжелой воды производительностью 8 тонн в год. В разработке проекта, кроме Фолъмера, принимали участие Байерль и перечисленные выше советские специалисты. Физик-теоретик доктор Рихтер. Отчет Фолъмера об исследовательской работе был рассмотрен и утвержден Научно-техническим советом Первого главного управления при Совете Министров СССР, а законченный в настоящее время проект завода рассмотрен и принят соответствующей секцией Научно-технического совета. Соответствующий проект Постановления Правительства заканчивается подготовкой. Завод будет состоять из 4 колонн высотой 100 м каждая и диаметром: первая — 4,7 м, вторая — 1,7 м, третья — 0,8 м и четвёртая — 0,3 м. Третья и четвёртая колонны заключены соответственно внутри первой и второй колонн. Доктор Байерль разработал оригинальную конструкцию тарелки для дистилляционных колонн. Получение тяжелой воды методом дистилляции аммиака имеет большие преимущества по сравнению с другими методами производства тяжелой воды, в частности, себестоимость по этому методу ожидается на уровне 1,2 млн рублей за тонну, тогда как при получении воды методом электролиза стоимость её будет от 3 млн рублей (при использовании водорода для синтеза) и до 20 млн рублей (без синтеза). Стоимость завода составит около 50 млн рублей, что также в несколько раз меньше стоимости электролизного завода на соответствующую производительность. Для проверки полученных лабораторных данных в НИИ-9 построена опытная колонна высотой 8 м, на которой проверяется конструкция тарелок Байерля и другие вопросы. В лаборатории профессора Фолъмера разрабатываются также вопросы усовершенствования метода получения тяжелой воды при помощи электролиза и методики анализа тяжелой воды. Профессор Фольмер дает консультации НИИ-9 и по другим вопросам химии и металлургии, возникающим в институте; После этого группа Фольмера работала снова в НИИ-9 в лаборатории З. Ершовой по извлечению изотопов плутония. После испытания советской атомной бомбы в 1949 г., их постепенно отстранили от активных научных исследований.

Из Постановления СМ СССР № 2857-1145cc/оп от 1 июля 1950 г. «О работе научно-исследовательских институтов…»

IV. О работе группы немецких специалистов, возглавляемых профессором Фольмером

16. Принять предложение Первого главного управления при Совете Министров СССР о постройке на комбинате № 817 промышленной установки по предложенному профессором Фольмером методу получения теллура-120 в установках Б-3.

Установить: производительность установки Б-3 − растворение 1,5 условных единиц олова в сутки и срок пуска установки − I квартал 1951 г.

17. Разрешить Первому главному управлению при Совете Министров СССР заключить с профессором Фольмером и немецкими специалистами возглавляемой им группы договора о работе их в СССР на срок два года на условиях согласно прилагаемым проектам договоров (Приложения № 2 и 3).

18. Обязать Первое главное управление при Совете Министров СССР в течение срока, указанного в пункте 17, использовать профессора Фольмера:

а) для научно-технической консультации при проектировании, сооружении и освоении установок № 476 и Б-3;

б) для выполнения несекретных работ в области физической химии.

Возвращение в Германию

Фольмер вернулся в Германию в марте 1955 года, с 1 мая 1955 года — профессор Берлинского университета имени Гумбольдта, с 1955 года — член Научного Совета по мирному использованию атомной энергии при Совете Министров ГДР. С 1955 г по 1959 г. — Президент Немецкой Академии наук ГДР, в 1957 году — один из основателей Научно-исследовательского совета ГДР. Умер в Бабельсберге (Потсдам), 3 июня 1965 года.

[456x700]

[456x700] 1886

Фриц Бауман (немецкое имя — Fritz Baumann)

швейцарский художник. Ф.Бауман родился на севере Швейцарии, в Базеле, здесь же получил и художественное образование. Свои произведения создавал в различных живописных стилях, однако наиболее интересны его работы как мастера экспрессионизма. Ф.Бауман был человеком с неустойчивой психикой. Одержимый депрессией, он уничтожил значительную часть своих картин, созданных в 1916—1920 годы, бросив их в Рейн. Бауман является одним из основателей базельской художественной группы «Новая жизнь (Das Neue Leben)». Среди наиболее близких его друзей-художников следует назвать Арнольда Брюггера и Отто Мораха. 9 октября 1942 года, находясь в состоянии тяжёлой депрессии, Ф.Бауман кончает жизнь самоубийством в Базеле. Галерея:

«Эмми в саду» (1916)

«Мужчина в соломенной шляпе» (1913)

«Эрмитаж» (1916)

«Муттенц» (1910)

«Судьба» (1918)

[467x700]

[467x700] 1886

Курт фон Бризен (немецкое имя — Kurt von Briesen)

немецкий военный деятель, генерал пехоты. Родился в Анкламе, Померания. 26 октября 1904 года поступил фаненюркером во 2-й Кайзера Франца гвардейский гренадерский полк. 19 июля 1913 года произведен в лейтенанты. В 1914 году окончил Военную академию . Участник первой мировой войны, адъютант полка. В 1916 году переведен в Генштаб. В 1919 году начальник оперативного отдела штаба II армейского корпуса. За боевые отличия награждён Железным крестом 1-го и II класса, Рыцарским крестом ордена Дома Гогенцоллернов с мечами. В 1915 году капитан. 31 марта 1920 года демобилизован. 1 мая 1922 года поступил на службу в рейхсвер, служил в территориальных частях в Померании. С 1 апреля 1934 года комендант Ной-Штеттинга, с 15 октября 1935 года командир 69-го пехотного полка. В 1938 году назначен командиром 30-й пехотной дивизии. Во время Польской кампании, сражаясь в рядах LII армейского корпуса 8-й армии, 10 сентября 1939 года был тяжело ранен в боях с польскими войсками. 27 октября 1939 года награждён Рыцарским крестом Железного креста. После выздоровления 1 июля 1940 года вернулся в свою дивизию. 25 ноября назначен командиром LII армейского корпуса. С июня 1941 года сражался на советско-германском фронте. Погиб в бою с советскими войсками в районе Андреевки (Украина) 20 ноября 1941 года.

[491x700]

[491x700]1886

Марсель Дюпре (французское имя — Marcel Dupré)

французский органист, композитор, педагог и музыковед. Родился в Руане, в семье музыкантов, отец, Альбер Дюпре, был органистом. Сам Марсель Дюпре был вундеркиндом и рано проявил способности к музыке. В 1904 году поступил в Парижскую консерваторию по классам фортепиано, органа и композиции (последнюю он изучал под руководством Шарля-Мари Видора). В 1914 году он получил Римскую премию за кантату Psyché, а в 1926 году был назначен профессором консерватории и оставался на этом посту до 1954 года; с 1954 по 1956 год он был её ректором. Среди учеников Дюпре был, например, Оливье Мессиан. В 1934 году он также занял место органиста в Сен-Сюльпис, которое ранее занимал Шарль-Мари Видор, и оставался на нём до своей смерти в 1971 году. Дюпре много концертировал и знаменит в первую очередь своим исполнением органной музыки. Среди прочего, в 1920 и 1921 годах он дал две серии по десять концертов, включавших все органные произведения Баха, при этом исполнил их по памяти. Умер в Мёдоне 30 мая 1971 года. Марсель Дюпре написал 65 произведений, которые считаются трудными для исполнения. Наиболее исполняемые его произведения — ранние, в частности, три прелюдии и фуги для органа op. 7 (1914).

[700x509]

[700x509] Первая и третья прелюдии из этого произведения столь сложны, что в течение нескольких лет никто, кроме самого Дюпре, не мог их исполнить. Часто его сравнивают с Паганини, имея в виду в первую очередь сложность техники исполнения. Русский композитор и пианист Н.К.Метнер вместе с Цецилией Ганзен выступал в концерте, состоявшемся 3 ноября 1927 года в Мёдоне в доме М.Дюпре. Они сыграли Сонату № 2 G-dur, op. 44. Произведения для органа: Élévation op. 2; Trois Préludes et Fugues op. 7 (1914); Scherzo op. 16 (1919); Vêpres de la Vierge — Пятнадцать частей op. 18 (1919); Cortège et Litanie op. 19 No. 2 (переложение версии для фортепиано, 1921); Variations sur un noël op. 20 (1922); Suite Bretonne op. 21 (1923); Symphonie-Passion op. 23 (1924); Lamento op. 24 (1926); Deuxième Symphonie op. 26 (1929); Sept Pièces op. 27 (1931); Семьдесят девять хоралов op. 28 (1931); Le Chemin de la croix op. 29 (1931); Trois Élévations op. 32 (1935); Angélus op. 34 No. 1 (1936); Trois Préludes et Fugues op. 36 (1938); Évocation op. 37 (1941); Le Tombeau de Titelouze op. 38 (1942); Suite op. 39 (1944); Offrande à la Vierge op. 40 (1944); Deux Esquisses op. 41 (1945); Paraphrase on the Te Deum op. 43 (1945); Vision op. 44 (1947); Восемь коротких прелюдий на грегорианские темы op. 45 (1948); Épithalame без номера (1948); Variations sur 'Il est né le divin enfant' без номера (1948); Miserere Mei op. 46 (1948); Psaume XVIII op. 47 (1949); Six Antiennes pour le Temps de Noël op. 48 (1952); Vingt-Quatre Inventions op. 50 (1956); Triptyque op. 51 (1957); Nymphéas op. 54 (1959); Annonciation op. 56 (1961); Choral et Fugue op. 57 (1962); Trois Hymnes op. 58 (1963); Два хорала op. 59 (1963); In Memoriam op. 61 (1965); Méditation without opus (1966); Entrée, Canzona et Sortie op. 62 (1967); Quatre Fugues Modales op. 63 (1968); Regina Coeli op. 64 (1969); Vitrail op. 65 (1969); Souvenir op. 65bis (1965). Произведения для органа и других инструментов: Cortège et Litanie op. 19 для органа и оркестра (переложение версии для фортепиано, 1921); Symphonie G minor op. 25 для органа и оркестра (1927); Ballade op. 30 для органа и фортепиано (1932); Concerto E minor op. 31 для органа и оркестра (1934); Poème héroïque op. 33 для органа и ударных (1935); Вариации на две темы op. 35 для органа и фортепиано (1937); Sinfonia op. 42 для органа и фортепиано (1946); Quartet op. 52 для скрипки, альта, виолончели и органа (1958); Trio op. 55 для скрипки, виолончели и органа (1960); Sonata A minor op. 60 для виолончели и органа (1964). Хоровая музыка: Les Normands op. 1 для хора и оркестра (1911); Psyché op. 4 для вокала и оркестра (1914); Quatre Motets op. 9 для вокала и двух органов (1916); De Profundis op. 17 для солистов, хора, органа и оркестра (1917); Ave Verum op. 34 Nr. 2 для вокала и струнных (1936); La France au Calvaire op. 49 для солистов, хора, органа и оркестра (1953); Deux Motets op. 53 для сопрано и хора (1958). Фортепиано соло: : Six Préludes op. 12 (1916); Marche militaire op. 14 (1915); Quatre Pièces op. 19 (1921); Variations C# minor op. 22 (1924). Камерная музыка: Sonate G minor op. 5 для скрипки и фортепиано (1909); Quatre Mélodies op. 6 для вокала и фортепиано (1913); Deux Pièces op. 10 для кларнета и фортепиано (1917); À l’amie perdue op. 11 для вокала и фортепиано (1911); Trois Pièces op. 13 для виолончели и фортепиано (1916). Другие произведения: Élevation op. 2 для фисгармонии (1911); Fantaisie B minor op. 8 для фортепиано и оркестра (1912); Marche militaire op. 14 для оркестра (переложение версии для фортепиано, 1915); Orientale op. 15 для оркестра (1916).

[430x700]

[430x700] 1886

Айно Андреевна («Ингрид») Куусинен (финское имя — Aino Kuusinen; в девичестве — Туртиайнен, Turtiainen)

финская коммунистка. Родилась в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки, Финляндия). В 1919 году в Хельсинки познакомилась с Отто Куусиненом. В 1922 вышла за него замуж в Москве. С 1924 член РКП(б). Работала в аппарате Коминтерна, референт по Скандинавии. В 1931—1933 работала в США, а в 1934—1937 в Японии, сотрудничая с Коминтерном и Разведуправлением РККА. Сотрудничала с Рихардом Зорге. В 1937 году была отозвана в Москву. 1 января 1938 арестована. ВКВС осуждена к 8 годам ИТЛ. Отбывала срок в Казахстане. В 1946 вышла из лагеря. Но в 1947 снова арестована и выслана в Кустанай. Отто Куусинен не делал попыток заступиться за жену, хотя сама она во время допросов отказалась дать на него показания. После смерти Отто Куусинена выехала в Финляндию в 1965 году. Автор мемуаров. Умерла в Хельсинки 1 сентября 1970 года. Сочинения: Before and After Stalin; a Personal Account of Soviet Russia Form the 1920s to the 1960s. Michael Joseph, London. 1974. ISBN 0-7181-1248-2; The Rings of Destiny: Inside Soviet Russia From Lenin to Brezhnev. William Morrow And Company, New York. 1974. ISBN 0-688-00306-0; Русское издание: Господь низвергает своих ангелов: Воспоминания, 1919—1965 — Петрозаводск: Карелия, 1991. Литература: Лурье Вячеслав Михайлович. ГРУ: дела и люди (Россия в лицах). — Олма-Пресс, 2003. — P. s. 419. — ISBN 5765414990.

1886

Фёдор Евтихиевич Мотора (Матора)

бундовец, большевик, политический ссыльный, член Всероссийского учредительного собрания. Родился в местечке Семёновка Новозыбковского уезда Черниговской губернии. По происхождению из крестьян. Образование низшее. По специальности ремесленник. С 1904 член Бунда, затем — РСДРП, большевик. Был арестован 5 раз, в 1910-1917 находился в Нарымской ссылке. В конце 1917 года избран во Всероссийское учредительное собрание в Черниговском избирательном округе по списку № 9 (большевики). В это время жил в Семёновке Черниговской губернии. В советское время член Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Умер в Москве в 1970 году. Похоронен в Москве, прах в колумбарии Ново-Девичьего кладбища. Литература: Протасов Л.Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. Москва, РОСПЭН, 2008.

[563x700]

[563x700] 1887

Николай Каллиникович Гудзий (украинское имя — Мико́ла Кале́никович Гудзі́й)

российский и советский литературовед, историк литературы, известный прежде всего своими исследованиями древнерусской литературы, составил первые советские учебник и хрестоматию по этим предметам, первый декан филологического факультета МГУ. Академик Академии Наук Украинской ССР с 1945. Родился в городе Могилёв-Подольский. Научную работу начал в 1908 году в семинарии В.Н.Перетца в Киевском университете, который окончил в 1911 году. Первая статья Гудзия напечатана в 1910 году. С 1922 года стал профессором кафедры истории русской литературы Московского государственного университета. Впоследствии первый декан филологического факультета МГУ, заведующий кафедрой русского устного народного творчества (1941—1946). Работал в высших учебных заведениях Киева, Симферополя, Москвы. Руководил отделом древнерусской литературы в Институте мировой литературы имени А.М.Горького Академии Наук СССР (1938—1947), отделом русской литературы (1945—1952) и отделом украинской древней литературы (1952—1961) в Институте литературы имени Т.Г.Шевченко Академии Наук Украинской ССР. Умер в Москве 29 октября 1965 года.

[525x700]

[525x700]Могила Гудзия на Новодевичьем кладбище Москвы.

Основной сферой научной и научно-педагогической деятельности Гудзия была история древнерусской литературы. Гудзий — автор первого учебника по истории древнерусской литературы (Москва, 1938) и составитель хрестоматии по литературе XI—XVII вв. (Москва, 1935; дополнялась и переиздавалась неоднократно, используется в преподавании и сейчас). Ему принадлежат работы, посвященные отдельным авторам и памятникам древнерусской литературы: Максим Грек, Серапион Владимирский, митрополит Даниил, Аввакум, легенда о папе Григории, легенды об Иуде предателе и Андрее Критском, «История Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе, «Александрия», «Моление Даниила Заточника», «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели Русской земли», «Прение Живота и Смерти», «Беседа Валаамских чудотворцев» и другие. Гудзий — автор статей и книг о творчестве писателей XVIII—XIX вв: Феофана Прокоповича, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Льва Николаевича Толстого, Тютчева, Брюсова, о творчестве украинских писателей Шевченко и Франко, а также статей по поэтике литературы нового времени. Гудзий подготовил и прокомментировал ряд текстов для юбилейного издания полного собрания сочинений Толстого. Несколько работ Гудзия посвящены истории русской филологической науки, в том числе трудам Ф И.Буслаева, Н.С.Тихонравова, А.Н.Веселовского. В 1967 году по завещанию Н.К.Гудзия его личная библиотека поступила в Московский государственный университет, всего около 15450 томов книг литературоведению, языкознанию, истории искусств, издания русской и зарубежной литературы XIX—XX веков, а также рукописи XVII—XIX веков. В настоящий момент книжное собрание Н.К.Гудзия хранится в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М.В.Ломоносова. Публикации: «Анна Каренина». Неизданные тексты / Публикация и вступительная статья: Н.К.Гудзий. — Институт русской литературы (Пушкинский Дом). — Москва: Академия Наук СССР, 1939. — Том 35/36. — Страницы 381—486. — (Литературное наследство); Гудзий Н.К. История древней русской литературы: Учебник для высших учебных заведений. — Издание 3-е, переработанное — Москва: Учпедгиз Наркомпроса РСФСР, 1945. — 512 страниц — 50 000 экземпляров (в переплёте); Гудзий Н.К. Л.Н.Толстой — великий писатель русского народа. — Москва: Знание, 1953. Серия 1, № 42-43, лекция 1-я и 2-я. Литература: К семидесятилетию Николая Каллиниковича Гудзия // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия Наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Ответственный редактор Д.С.Лихачёв. — 1957. — Том XIII. — Страницы 313 - 342. — 736 страниц; Воспоминания о Николае Каллиниковиче Гудзии: Сборник / Под редакцией члена-корреспондента Академии Наук СССР Д.С.Лихачёва и доктора филологических наук профессора В.И.Кулешова. — Москва: Издательство Московского университета, 1968. — 184 страницы — 2 825 экземпляров (в переплёте, суперобложка); Кашутина Е.С. Книжное собрание Н.К.Гудзия в фондах Научной библиотеки имени А.М.Горького МГУ // Из коллекций редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. — Москва: Издательство Московского университета, 1981. — Страницы 34—37; Кусков В.В. Николай Каллиникович Гудзий (1887—1960) // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1979. 6. Страницы 62—65; Кусков В.В. Н.К.Гудзий — создатель первого советского вузовского учебника по истории древнерусской литературы // Герменевтика древнерусской литературы. — Москва, 1994. Сборник 6. Часть 2. — Страницы 476—484.

[700x514]

[700x514]1887

Марика Котопули (греческое имя — Μαρίκα Κοτοπούλη)

выдающаяся греческая актриса первой половины 20 века. Родилась в Афинах, в семье актеров, и впервые на сцену вышла во время одной из гастролей родителей в спектакле «Кучер Альп». Марика совершила свой официальный дебют в Королевском театре в 1903 году. В 1906 году отправилась в Париж, чтобы получить профессиональное театральное образование. С 1908 года она имела собственную труппу и свой театр - Театр Котопули. В этот период она прилагала много усилий, чтобы опередить в соперничестве другую греческую актрису Кивели. Обе актрисы имели очень преданных поклонников, и во время Национального раскола их соперничество приобрело также политическую окраску: в то время как Кивели высказалась в поддержку Элефтериоса Венизелоса, Котопули стала символом роялистского лагеря. Кроме того, с 1912 года Котопули имела близкие романтические отношения с Ионом Драгумисом - основным оппонентом Венизелоса. Впрочем, в период 1932-1934 и 1950-1952 годов Котопули и Кивель успешно работали в совместных проектах. В 1923 году Марика Котопули вышла замуж за Георгия Хелма. Совместно со Спиросом Меласом и Димитрисом Миратом, Котопули стала соучредителем и приняла участие в деятельности театра «Свободная сцена» (Ελεύθερη Σκηνή, основан в июне 1929 года; существовал до весны 1930), прежде чем приступать к турне в Соединенных Штатах . В 1933 году она сыграла роль в единственной киноленте за свою насыщенную карьеру - фильме греко-турецкого производства "Bad Road", основанном на романе Григориоса Ксенопулоса. В 1936 усилиями Котопули был построен новый театр Rex на улице Панепистимиу в центре Афин специально для её труппы. В репертуар Котопули вошли многие классические спектакли, среди которых и старинные греческие, и современные, от Эсхила до Гете и Ибсена. Этот театр и ныне носит название театра Рекс / Котопули и функционирует как филиал Национального театра Греции. В 1937 году в состав труппы Котопули была принята Смаро Стефаниду. Последнее выступление Марики Котопули состоялся в Сиросе 24 марта 1953 года. Умерла в Афинах 3 сентября 1954 года. Еще при жизни Марика Котопули была награждена орденом короля Георга I в 1921 году. В 1923 года она была награждена знаком отличия Министерства образования Греции. В 1951 году была основана Премия Марии Котопули, которая вручается ведущим греческим актерам. Старый дом отдыха Котопули в пригороде Афин Зографе был превращен в Музей Марики Котопули, который открылся в 1990 году.

[571x700]

[571x700] 1887

Аллард де Риддер (нидерландское имя — Allard de Ridder)

нидерландско-канадский альтист, дирижёр и композитор. Родился в Дордрехте. Учился в Голландии у Йохана Вагенаара и Виллема Менгельберга, а также в Кёльнской консерватории у Фрица Штайнбаха. Работал с различными нидерландскими оркестрами как дирижёр. В 1919 г. эмигрировал в США, работал в Лос-Анджелесском филармоническом оркестре альтистом и дирижёром-ассистентом. В 1933 г. переехал в Канаду и поступил дирижёром в Ванкуверский симфонический оркестр, с которым работал до 1941 г. В 1941—1952 г. де Риддер жил и работал в Торонто: был альтистом в Харт-Хаус-квартете, преподавал в Торонтской консерватории, в 1944 г. основал и до 1950 г. возглавлял Оттавский симфонический оркестр. В 1952 г. де Риддер вернулся в Ванкувер, где занимался композицией и преподавательской деятельностью. Умер в Ванкувере 13 мая 1966 года. Среди сочинений де Риддера — скрипичный концерт, четыре симфонические поэмы, струнный квартет, хоры и песни.

1887

Харальд Хальворсен (норвежское имя — Harald Halvorsen)

норвежский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908. Родился в Осло. На Играх 1908 в Лондоне Хальворсен участвовал только в командном первенстве, в котором его сборная заняла второе место. За два года до этого, он вместе со своей сборной победил на неофициальных Олимпийских играх 1906 в Афинах, однако полученные на соревнованиях награды не признаются Международным олимпийским комитетом, так как Игры прошли без его согласия. Умер в родном городе 11 августа 1965 года.

[514x700]

[514x700]1888

Владислав Зигмунт Белина-Пражмовский (польское имя — Władysław Zygmunt Belina-Prażmowski)

польский военный, полковник, основатель польской кавалерии, воевода Львовского воеводства в 1933—1937 годах, президент Кракова в 1931—1933 годах. Владислав Белина-Пражмовский родился в деревне Ручковец, Радомской губернии, в семье польского землевладельца, шляхтича герба Белина, Ипполита Белины-Пражмовского и Брониславы, урождённой Дудельской. При крещении получил имя Владислав Зигмунт. Его отец был участником восстания 1863 года, служил под началом генерала Дионисия Чаховского. Владислав учился в гимназии в Радоме. В период обучения принимал участие в подпольном движении за независимость Польши. За участие в школьной забастовке был исключён из гимназии. В 1905 году закончил польскую гимназию Мариана Рыхловского в Варшаве, известную тем, что в ней проповедовался польский национализм. В 1909—1913 годах учился горному делу во «Львовской политехнике» и в австрийском Леобене. Стал одним из первых членов основанного Казимежем Соснковским Союза Подпольной Борьбы, а позднее Стрелецкого Союза. Закончил подпольный курс инструкторов, получив в 1909 году первый офицерский чин хорунжего, а затем и Высшую офицерскую школу Стрелецкого Союза во Львове и Кракове. В 1911 году получил звание поручика. Лично от Юзефа Пилсудского получил офицерский знак «Парасоль». Был направлен Союзом для организации отделений этой организации в Бельгии, Франции и Швейцарии. В 1913 году назначен на должность заместителя командира краковского округа Союза. Летом 1914 года стал командиром II учебной каникулярной роты, проводившей обучение добровольцев из Царства Польского в краковских Олеандрах.

[700x441]

[700x441]Семёрка Белины в Гошицах

[700x566]

[700x566] Ян Выдра. Патруль Белины. Национальный музей в Варшаве.