3 мая родились...

03-05-2025 07:03

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1874

Франсуа Коти (Francois Coty; настоящее имя — Франсуа Спотурно; полное имя — Joseph Marie Francois Spoturno)

знаменитый французский парфюмер XIX -начала XX века. Родился в Аяччо (Корсика), в семье обнищавшего землевладельца Жана-Батиста Спотурно, состоявшего в родстве с Изабеллой Бонапарт, двоюродной сестрой Наполеона. Рано осиротел, с 7-летнего возраста его воспитывала бабушка Анна Мария. Из-за скудности средств семьи в юности не мог получить хорошего образования. В возрасте 13 лет Франсуа Спотюрно отправляется в Марсель на поиски работы и устраивается продавцом в галантерейную лавку. В 1898 году переезжает в Париж, будучи назначенным на должность секретаря у Эммануэля Арена, своего бывшего армейского командира и сенатора в III Республике. Именно Арен дал молодому человеку совет поменять фамилию на более благозвучную «парижскую» — Коти (Coty) -девичью фамилию матери Франсуа. Вскоре Коти знакомится с будущей женой — дворянкой Ивонн де Барон. Однажды во время службы Коти секретарём его знакомый- владелец аптеки просит помочь ему в сортировке заказов клиентов и в подготовке составов для одеколонов. Это занятие так увлекает Коти, что он решает поменять фамилию, бросить свою прежнюю деятельность и оставить Париж. Он переезжает в «столицу парфюмерии» — Грасс, где становится учеником Антуана Шири(Antoine Chiris) — в то время знаменитого парфюмера и промышленника.

Успех парфюмера

В 1904 году увидели свет первые духи Франсуа Коти — Rose Jacqueminot (Роза Жакмино). Успех пришел к мастеру, когда он разбил флакон на полу в бутике, отказавшему ему в продаже. Почувствовав чудесный запах, исходящий от пола, посетители стали немедленно требовать этот парфюм. Rose Jacqueminot добилась популярности в одно мгновение! В скором времени женщины поклонялись только Коти и никому другому, он стал дамским парфюмером. Все, что делал Франсуа Коти, немедленно признавалось эталоном изысканности и хорошего французского вкуса. Уже через несколько месяцев после их создания Коти стал знаменитым и заработал свой первый миллион. В 1905 году открывается первый магазин Коти в Париже, на улице Боэти. В этом же году появляются духи L 'Origan, принесшие создателю всемирную известность. С 1908 года Коти начинает сотрудничество с известным художником по стеклу и ювелиром Рене Лаликом, оказавшееся весьма подотворным. Лалик создавал эксклюзивные флаконы для духов Коти, которые по праву можно назвать произведениями искусства. Согласно их концепции, исключительный «нектар» был достоин исключительного флакона. В 1910 году был открыт филиал парфюмерного магазина Коти в Москве, в 1912 — в Лондоне, в 1913 — в Нью-Йорке. Потом в Мексике, Аргентине и даже в Бразилии. В 1917 году знаменитый парфюмер создаёт магистральные духи «Chypre» (Шипр), настолько характерные, что они послужили отправной точкой в создании семейства «шипровых» духов с древесными нотами пачули, сандалового дерева, и в особенности запахом дубового мха, а также ладанника, ладана, бергамота и цветочными оттенками. Духи стали классическими. В 1920-е годы Франсуа Коти становится одним из самых богатых людей на планете.

Пик и закат империи Коти

В течение жизни Коти освоил профессии парфюмера, промышленника, инженера, экономиста, финансиста, социолога. В 1931 году он был избран мэром города Аяччо, приобрёл журнал «Figaro», финансировал различные выставки и спортивные соревнования. Но именно в это время — 1920-1930-е годы — одновременно с наибольшим расцветом начался и закат его империи. Значительную часть своих средств Коти стал направлять на поддержку фашистских изданий и националистических организаций. Его капиталы стали постепенно сходить на нет, особенно после кризиса на Уолл-стрит. В это же время жена Коти — Ивонн де Барон, не выдержав постоянных измен мужа, подала на развод и отсудила большую часть его состояния. Это стало последней каплей. Коти умер от пневмонии в одиночестве и практически полной нищете 25 июля 1934 года. За всю свою жизнь Франсуа Коти создал свыше 130 ароматов, некоторые из которых - Chypre, L’Origan, Le Muguet, VAimant и VEmeraude — вошли в плеяду самых популярных запахов XX века.

1874

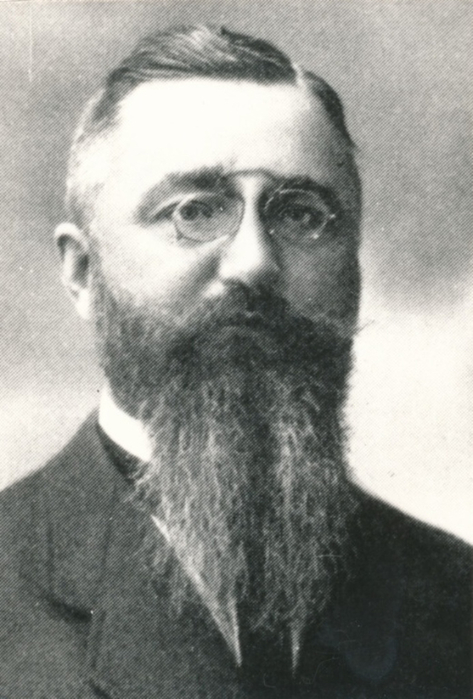

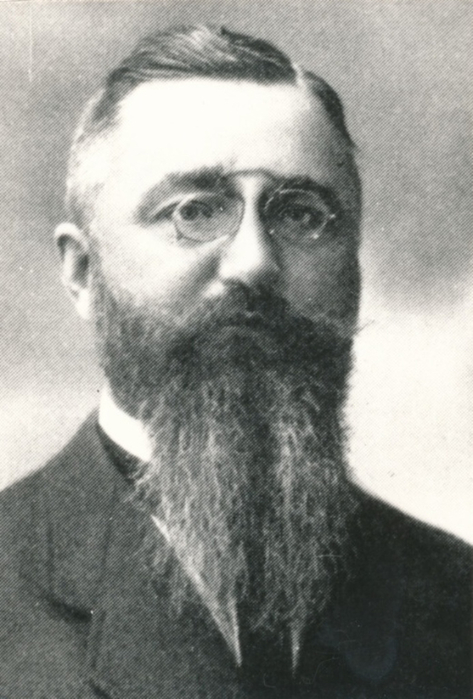

Эрнст Шольц (немецкое имя — Ernst Scholz)

немецкий юрист и политик. Член Немецкой народной партии. Родился в Висбадене, Гессен-Нассау, Королевство Пруссия, в семье советника юстиции. По окончании гимназии в Висбадене изучал юриспруденцию во Фрайбургском университете, где вступил в ряды фрайкора. Далее продолжил обучение в Марбурге и Гейдельберге. Поступил на государственную службу в чине асессора, с 1900 года служил первым секретарём Всеобщего объединения товариществ в Шарлоттенбурге, а затем асессором магистрата во Франкфурте-на-Майне. В 1914 году пошёл на фронт, получил ранение и уволился из рейхсвера в звании майора. Шольц писал научные труды по имперскому ипотечному праву и системе муниципального налогообложения в Пруссии, а также составил свод законов о товариществах. В 1922—1929 годах возглавлял германский профессиональный союз коммунальных чиновников высшего ранга. В 1919 году Шольц вступил в Немецкую народную партию и принадлежал к её республиканскому крылу.

Эрнст Шольц, второй слева, во время первого рождественского радиовыступления рейхсканцлера Маркса (крайний слева). 1923

После смерти Густава Штреземана Эрнст Шольц был избран председателем партии, но уже в 1930 году был вынужден сложить свои полномочия по состоянию здоровья. В 1912—1918 годах Эрнст Шольц был депутатом верхней палаты прусского парламента. В 1921 году Шольц был избран в рейхстаг, где в 1923—1930 годах возглавлял фракцию ННП. В 1931 году Шольц сдал депутатский мандат и ушёл из политики. В 1912—1913 годах Эрнст Шольц служил обер-бургомистром Касселя, в 1913—1914 и в 1917—1920 годах — обер-бургомистром города Шарлоттенбурга, став последним на этом посту, поскольку в 1920 году Шарлоттенбург вошёл в состав Большого Берлина. Имя Шольца носит площадь в берлинском районе Шарлоттенбург. С 25 июня 1920 года по 10 мая 1921 года Эрнст Шольц входил в состав правительства рейхсканцлера Константина Ференбаха в ранге министра экономики. Умер в Берлине 26 июня 1932 года.

[576x700]

[576x700]

1874

Вагн Вальфрид Экман (Vagn Walfrid Ekman)

шведский океанолог. Родился в Стокгольме, в семье гидрографа Фредерика Лоренца Экмана. Сам был вовлечён в занятия океанологией во время изучения физики в Упсальском Университете, в особенности после прослушивания курса Вильгельма Бьеркнеса по гидродинамике. Во время экспедиции на «Фраме», Фритьоф Нансен отметил что айсберги имеют тенденцию дрейфовать не по направлению превалирующего ветра, а под углом 20°-40° вправо. Бьеркнес предложил своему студенту Экману заняться этой проблемой и в 1905 году Экман опубликовал свою теорию Экмановской спирали, которая объясняла феномен наблюдаемый Нансеном балансом между вязкостью в океане и силой Кориолиса, возникающей вследствие вращения Земли. Завершив докторантуру в Уппсале в 1902 году, Экман присоединился к Международной Лаборатории Океанографический Исследований (International Laboratory for Oceanographic Research) в Осло, где проработал семь лет, не только расширяя свою теорию, но также разрабатывая экспериментальные техникии и приборы, такие как Экмановский измеритель течения (Экмановская вертушка) и батометр Экмана. С 1910 по 1939 он продолжал свои теоретические и экспериментальные изыскания в Лундском университете, где занимал место профессора математики и математической физики. Он был избран членом Шведской королевской академии наук в 1935 году. Был также одарённым певцом (бас), пианистом и композитором. Активно работал до своей смерти. Умер в Гостаде 9 марта 1954 года. Литература: Nordisk familjebok, Vol. 35 (Suppl., 1923), col. 490 (in Swedish); Alastair D. Jenkins, John A.T. Bye, Some aspects of the work of V.W. Ekman, Polar Record, 2006; Kullenberg В., Vagn Walfrid Ekman. 1874—1954, "Journal du Conseil permanent International pour l`exploration de la mer", 1954, v. 20, № 2.

[471x700]

[471x700]

1877

Карл Абрахам (немецкое имя — Karl Abraham)

один из ранних влиятельных психоаналитиков, сотрудник Зигмунда Фрейда, который называл его «лучшим учеником». Родился в Бремене. Родителями Карла были Натан Абрахам (Nathan Abraham), еврейский религиозный учитель (1842—1915) и его жена (и кузина) Ида (Ida, 1847—1929). Карл обучался медицине и занимал должность в госпитале Бургхольцли, которым руководил профессор Эйген Блейлер. Там Абрахам познакомился с психоанализом. Личная встреча с Зигмундом Фрейдом состоялась в 1907 году. В 1910 году Абрахам стал участником II международного психоаналитического конгресса и одним из организаторов Международного психоаналитического объединения. Вернувшись в Германию, в 1910 году Абрахам стал одним из членов-организаторов Берлинского психоаналитического объединения.

[700x680]

[700x680]

Мемориальная доска на «линии Фрейда» в Берлине.

В 1920 году Абрахам вошёл в число организаторов Берлинского психоаналитического института (Berlin Psychoanalytic Institute), ныне носящего его имя. Карл Абрахам умер от инфекции лёгких, вероятно, разрушенных раком лёгких, 25 декабря 1925 года. Основные научные труды Карла Абрахама посвящены психоаналитической характерологии, исследованию ранних ступеней психосексуального развития. Также существенны его вклады в психологию алкоголизма, маниакально-депрессивного психоза, меланхолии, депрессии, патологий, связанных с ранними сексуальными нарушениями. Несомненно его влияние на формирование теории объектных отношений, на исследование травматических неврозов. Среди его анализандов и учеников — Мелани Кляйн, Хелен Дойч, Георг Зиммель.

[700x682]

[700x682]

Мемориальная доска на доме Карла Абрахама.

Работы и Публикации: Normentafel zur Entwicklungsgeschichte des Huhnes (with Prof. Keibel). (1900) Normentafeln zur Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere, Heft 2. Jena; Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Wellensittichs. (Inaugural Dissertation.) (1901) Anatomische Blätter (Anatomical Institute, Freiburg), Heft LVI/LVII. (Wiesbaden, I. F. Bergmann.); Beiträge zur Kenntnis des Delirium tremens der Morphinisten. (1902) C., Jahrg. XXV, June, S. 369–80; ber Versuche mit 'Veronal' bei Erregungszuständen der Paralytiker. (1904) C., Jahrg; Abraham, K.(1907). On the significance of Sexual Trauma in Childhood for the Symptomatology of Dementia Praecox. In Hilda, C., Abraham, M.D.(Ed) (1955). Clinical Papers and Essays on Psycho-Analysis. London : The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis; Abraham, K.(1909). Dreams and Myths : A study in folk-Psychology. In Hilda, C., Abraham, M.D.(Ed) (1955). Clinical Papers and Essays on Psycho-Analysis. London : The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis; Abraham, K.(1911). Giovanni Segantini : A Psycho-analytical Study. In Hilda, C., Abraham, M.D.(Ed) (1955). Clinical Papers and Essays on Psycho-Analysis. London : The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis; Abraham, K. (1912). Amenhotep IV. Psycho-analytical Contributions Towards the understanding of his Personality and of the Monotheistic Cult of Aton. . In Hilda, C., Abraham, M.D.(Ed) (1955). Clinical Papers and Essays on Psycho-Analysis. London : The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis; Abraham, K. (1920). The Cultural Significance of Psycho-analysis. In Hilda, C., Abraham, M.D.(Ed) (1955). Clinical Papers and Essays on Psycho-Analysis. London : The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis; Abraham, K (1921). Contributions to the theory of the anal character. In Stein, D.J, Stone, M. H. (Ed) (1997). Essential papers on obsessive-compulsive disorders. New York: New York University Press; Abraham, K (1924a). The influence of oral erotism on character-formation. In Perzow, S. M., Kets de Vries, M.F.R. (Ed) (1991). Handbook of character studies: Psychoanalytic explorations. Madison, CT: International Universities Press; Abraham, K. (1924b). A short study of the development of the libido. In Frankiel, R.V. (Ed) (1994). Essential papers on object loss, New York: New York University Press.

1877

Антон Антонович Гриневич (белорусское имя — Антон Антонавіч Грыневіч)

белорусский общественно-политический деятель, фольклорист, композитор, издатель, музыкальный педагог. Родился на хуторе Ивановщина Лепельского уезда Витебской губернии (ныне Полоцкий район). Закончил Дисненское городское училище. Член издательского товарищества «Загляне сонца і у наша аконца». В 1910 года основал в Петербурге «Издательство Антона Гриневицкого», которое выпускало произведения белорусской литературы и музыки. С 1920 года жил в Вильно, работал секретарем в Товариществе белорусских школ, преподавал музыку в Виленской белорусской гимназии. Вскоре был арестован польской дефензивой, отбывал заключение в варшавской тюрьме. После освобождения был уволен польскими властями из Виленской белорусской гимназии за неблагонадёжность.

Обложка книги А.Гриневича «Детский песенник», оформленная художником Язепом Горидом

Вновь попал под следствие. Бежал в Белорусскую ССР. С 1925 года в Минске, работал в Институте белорусской культуры, в 1929—1930 годы — в Академии наук Белорусской ССР. С 1930 года пенсионер. Проживал до 1933 года после выхода на пенсию в Городке. Арестован 6 сентября 1933 года и по постановлению внесудебного органа от 9 января 1934 года заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. Отбывал наказание в Соловецкой тюрьме. Особой тройкой УНКВД ЛО 25 ноября 1937 года приговорен по статье 58-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 8 декабря 1937 года. Реабилитирован 16 августа 1956 г. КГБ при Совете Министров Белорусской ССР. Основные научные труды: Собрал и издал ряд музыкальных сборников, являлся автором и издателем учебной литературы: Беларускія песьні з нотамі (2 сшыткі); Дзіцячы сьпеўнік, 1928; Школьны сьпеўнік; Народны сьпеўнік; Навука сьпеву, 1923, 1932;

Як трымацца змалку.

Память

В 2007 году в память Антона Антоновича Гриневича в деревне Шпаковщина (Полоцкий район) был установлен памятный знак. Литература: Крыловіч Н.П. Улюбёны ў песню // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — Минск: Полымя. — ISSN 0131-2669., № 1, 1980. — Страницы 14—15. Гриневич, А.А. // Новый энциклопедический словарь: В 48 томах (вышло 29 томов). — Санкт-Петербург, Петроград, 1911—1916.

1877

Рональд Линдсей (Линдси; Ronald Charles Lindsay)

дипломат Великобритании. Из аристократической семьи: 6-й сын 26-го графа Кроуфорда. Входил в Тайный совет Великобритании. Учился в колледже Винчестера. C 1898 года на дипломатической службе. В 1905—1907 годах второй секретарь посольства Великобритании в Вашингтоне. В 1919—1920 годах советник посольства Великобритании в Вашингтоне. В 1925—1926 годах посол Великобритании в Турции. В 1926—1928 годах посол Великобритании в Германии. В 1928—1930 годах постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании. В 1930—1939 годах посол Великобритании в США. На годы его работы послом пришёлся визит короля Георга VI и королевы Елизаветы в США в 1939 году Умер 21 августа 1945 года. Награды: Рыцарь Большого креста ордена Бани (1922);. Рыцарь-командор ордена Святого Михаила и Святого Георгия (1926); Командор Королевского Викторианского ордена. Был женат дважды, оба раза на американках, первый раз с 1909 года на Марте, дочери бывшего сенатором от штата Пенсильвания J. Donald Cameron, а после её смерти в 1918 году с 1924 года на Элизабет, внучке Уильяма Текумсе Шермана.

1877

Джон У.Фрайтаг (John W. Freitag)

американский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904. Родился в городе Колумбия, штат Иллиной, СШАс На Играх 1904 года в Сент-Луисе Фрайтаг участвовал только в соревнованиях четвёрок без рулевого. Его команда заняла третье место и выиграла бронзовые медали. Умер в городе Сент-Луис, штат Миссури, США, 20 октября 1932 года.

1878

Крус Эрнандес (исп.анское имя — Cruz Hernández)

по некоторым данным, старейшая жительница Земли, прожившая 128 лет. Родилась и жила в Сальвадоре. Она родила 13 детей, была бабушкой, прабабушкой и прапрабабушкой. Умерла в родном городе 8 марта 2007 года. Местные власти пытались внести её в Книгу рекордов Гиннесса, однако так и не получили ответа на свой запрос.

1880

Илларион Илларионович Бибиков

русский морской офицер, капитан 2-го ранга. Георгиевский кавалер, участник Цусимского похода. Родился в Санкт-Петербурге. 1898 — Поступил на службу. 1901 — Окончил Морской кадетский корпус. 6 мая 1901 — Мичман. 1904 — Назначен во Вторую тихоокеанскую эскадру вахтенным офицером эскадренного броненосца «Орёл». 27 февраля 1905 — В Носси-Бе (Мадагаскар) списан с корабля по болезни и отправлен на лечение в Россию. 1907 — Командир речной канонерской лодки «Зырянин» в составе Амурской флотилии. 1911 — Переведён на Балтийский флот, зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж. 1913—1914 — Старший офицер учебного судна «Рында». 14 января 1915 — Капитан 2-го ранга (за отличие), командир эсминца «Деятельный». 1917 — Состоял при Особом отделении командования БФ (контрразведка). 1918 — Начальник Военно-морской миссии при военном отделе Центрального Комитета Балтийского флота. 30 апреля 1918 — Уволен со службы. Декабрь 1919 — В Ревеле на лечении воспаления лёгких. Эмигрировал во Францию. В 1932 году вышел из кают-компании в Париже в Морское собрание; в 1939 году находился в Париже. Во время войны, испытывая нужду, поступил на работу переводчиком к немцам. В ноябре 1943 года с семьёй переехал в Брест, где продолжал работать переводчиком на базе немецких подводных лодок. Погиб вместе с женой и детьми 6 июня 1944 года в Шербуре при высадке англо-американских войск на побережье Нормандии от взрыва авиабомбы союзников. Награды: Знак в память 200-летнего юбилея морского корпуса (1901); Золотой знак в память об окончании курса наук Морского Корпуса (1910); Орден Святой Анны III степени (1912); Светло-бронзовая медаль в память 300-летия Царствования дома Романовых (1913); Орден Святого Станислава II степени (19 декабря 1914); Мечи к Ордену Святого Станислава II степени (21 июня 1915); Светло-бронзовая медаль в память 200-летия Гангутского сражения (1915); Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (5 октября 1915); Георгиевское оружие (Высочайший приказ № 302 от 25 апреля 1916). Семья: Отец — Илларион Михайлович Бибиков (5 июля 1852 — 1910), сын Михаила Илларионовича Бибикова (1 ноября 1818 — 27 марта 1881, Москва; отставной майор уланского полка в Ямбурге, адъютант губернатора Сибири) и Софьи Никитичны (урождённая Муравьёва, после осуждения отца решением царя дана фамилия «Никитина»; 21 мая 1826 — 19 апреля 1892, Москва), дочери сосланного на каторгу в Сибирь декабриста Никиты Михайловича Муравьёва (1795—1843) и Александры Григорьевны (урождённая графиня Чернышёва; 1804—1832). Участник турецкой войны (1877—1878), кавалер орденов Святой Анны, Святого Станислава, Святого Владимира; вышел в отставку полковником; с 1898 года — коллежский советник, директор хозяйственной части Одесского института благородных девиц; в 1904 году — комиссионер Красного Креста, заведовал лазаретом Её Величества императрицы Александры Фёдоровны Крестовоздвиженской общины на японском фронте (Мукден); помещик с. Заралово Ряжского уезда; Мать — Людвига (Людмила) Северовна (урождённая Макс [Маркс]). Братья: Сергей (1882 — ?), гардемарин Морского кадетского корпуса; с 1914 г. доброволец в гвардейском Драгунском полку, участвовал в гражданской войне; женат на дочери Александра Александровича Шилдкнехта, поручика; Никита (1890 — ?), капитан 2-го ранга, командир эсминца «Азард» (1917); женат на Лидии Николаевне. Сёстры: Софья (? — ?); Александра (? — ?), замужем за Павлом Павловичем Гротеном, командиром Сумского гусарского полка, помощником коменданта Зимнего дворца, генерал-майором Свиты; Жена — [имя не установлено]. Жена — Ольга Степановна Яроцкая (1893 — 6 июня 1944, Шербур). Дети: Дмитрий (? — 6 июня 1944, Шербур); Наталья (1 мая 1930, Париж — 6 июня 1944, Шербур). Литература: Кривошеина Н.А. Освобождение Парижа // Четыре трети нашей жизни. — Париж: YMCA-Press, 1984. — Страницы 152—153. — 282 страницы — (Всероссийская мемуарная библиотека: Наше недавнее; выпуск 2);. — Москва : Русский путь, 1999. — 295 страниц. — (Всероссийская мемуарная библиотека : ВМБ / Основана А.И.Солженицыным; [Редактор Н.Д.Солженицына]. Серия «Наше недавнее» ; 6); Плешко П.Д. Родословие Бибиковых : Дополнения и примечания А. Любимова // Летопись русского зарубежья. — Детройт, 1996. — № 2; Ровенский Г., Бибиков Н. Родословная Бибиковых : к 700-летию дворянского рода Бибиковых. — Фрязино, 1996.

[542x700]

[542x700]

1880

Никифор Дементьевич Левенских

звеньевой колхоза «Уральский рабочий» Богдановичского района Свердловской области. Родился в селе Тыгиш ныне Богдановичского района Свердловской области, в крестьянской семье. В 1929 году вступил во вновь образованную коммуну «Краснополье», позже реорганизованную в несколько колхозов, в одном из которых - «Уральский рабочий» - Н.Д.Левенских проработал всю свою жизнь полеводом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 марта 1948 года за получение высокого урожая пшеницы и ржи в 1947 году Левенских Никифор Дементьевич, получивший урожай ржи 30,25 центнера с гектара на площади 8,2 гектара, удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

[700x442]

[700x442]

Герои Социалистического Труда колхоза "Уральский рабочий" председатель Н.М.Пермикин (слева), Н.М.Тарабаев и Н.Д.Левенских (справа).

Трудился в колхозе до 1953 года. В результате несчастного случая дом Н.Д.Левенских сгорел, и дочь забрала его жить к себе в город Асбест Свердловской области. Скончался 5 сентября 1956 года. Похоронен в Асбесте на городском кладбище №1 (захоронение считается утраченным). Награждён орденом Ленина (9 марта 1948) и медалью.

[600x700]

[600x700]

1880

Кирилл Аианас Попов

болгарский астроном и математик, академик Болгарской Академии Наук (1947). Родился в Шумене. Учился в Сорбонне (1912). В 1922—1952 —профессор Софийского университета. Руководил кафедрой дифференциального и интегрального исчислений в Софийском университете. Основные работы посвящены небесной механике, приложениям аналитической теории дифференциальных уравнений к задачам внешней баллистики,теории вероятностей. Развил математическую теорию необратимых термодинамических процессов. Член-корреспондент Перуанской Академии Наук (с 1939).Народный деятель науки БНР (с 1965). Димитровские премии (1950, 1962). Награжден многими орденами. Умер 1 мая 1966 года.

1881

Борис Розенталь

актёр и антрепренёр еврейского театра на идише, поэт-песенник. Иосиф-Бер Розенталь родился в городе Кишинёв, Бессарабская губерния, Российская империя, в семье торговцев мукой Срула и Ховы Розенталь, отец происходил из Бершади. Учился в хедере, с детства работал в мануфактуре. В 1899 году переехал в Лодзь, где работал в мастерской. В 1904 году дебютировал в труппе Эстер-Рухл Каминской и в том же году вернулся в Кишинёв. Будучи в Калараше, присоединился к гастролировавшей по Бессарабии труппе Довида-Мойше Сабсая, в которой дебютировал в роли Авромче в пьесе Аврома Гольдфадена «Бобэ Яхнэ» (Баба-Яга). Затем был принят в труппу Аврома-Алтера Фишзона. В 1908 году Борис Розенталь с женой Марьям и родившимся 7 марта этого же года сыном Мойше эмигрировал в Америку, куда ранее переехали его родители. Начинал как комический актёр, позже стал характерным актёром. В течение двух лет играл с труппой Зигмунда Файнмана в Лондоне. В 1910 году вернулся в Лодзь, где получил трёхлетний ангажемент у Ицхока Зандберга. В 1913—1917 годах играл в Филадельфии и один сезон в нью-йоркском Идишер кунст-театер (Еврейский художественный театр на Второй авеню), в 1918—1921 годах — в Национальном театре Бориса Томашевского на Второй авеню, затем до 1929 года в Театре Кесслера на Второй авеню. В 1920 году снялся в немой ленте «The Face at Your Window» (Лицо в твоём окне, роль Ивана Койлова) режиссёра Ричарда Стэнтона (1876—1956). Сезон 1929—1930 года Борис Розенталь отыграл в Публичном театре Габеля, после чего вернулся в Театр на Второй авеню, в спектаклях которого, вследствие частичного пареза, был занят уже только в маленьких ролях. В это же время снялся в нескольких ролях немого кино на идише — в 1929 году в «East Side Sadie», в 1930 году — в «My Jewish Mother» (Майн идише мамэ, раввин) и «Style and Class», и в последний раз в 1933 году в фильме «Live and Laugh» (Гелибт ун гелахт, документальный). Все эти ленты были сняты режиссёром Сидни Голдиным (1878—1937). Оставил несколько граммофонных записей песен из различных водевилей еврейского театра 1920-х годов на собственные слова, главным образом на нью-йоркской фирме «Columbia», также «Victor» и «Emerson» (частично переизданные в серии «Great Songs of the Yiddish Stage» фирмы «Naxos»). Умер в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 4 мая 1938 года. Похоронен на кладбище «Маунт-Хеброн» в Куинсе, на участке Еврейского театрального союза. Нотные издания: Татеню, маменю. Музыка Иосифа Румшинского, слова Бориса Розенталя. Нью-Йорк: Trio Press, 1913; Йоселэ ун Фейгелэ. Музыка Герман Воль, слова Борис Розенталь. Нью-Йорк: Trio Press, 1922; Пистэ халоймэс. Музыка Абрама Эльштейна, слова Бориса Розенталя. Нью-Йорк: Trio Press, 1922; Дос из ди либэ фун Янкелэ мит Рохлен. Музыка Герман Воль, слова Борис Розенталь. Нью-Йорк: Trio Press, 1940. Галерея: Борис Розенталь, Яков Калих и Мойше Зильберштейн в «Шмендрике» (1924); Песни из водевиля «Янкелэ» (1923)

1881

Артур Перна (эстонское имя — Artur Perna)

эстонский архитектор. Родился в Приходе Абья, ныне город Абья-Палуоя, Эстония.. Начальное образование получил в Вильянди 1889/90 и в прогимназии Бормана-Хайне. Окончил Юрьевское реальное училище (1902) и Рижский политехнический институт по специальности инженер-архитектор. Практиковался в архитектурном бюро «Ф.Ф.Миритц и И.И.Герасимов» в Санкт-Петербурге (1910—1912), затем, 1912—1914, с Карлом Бурманом (старшим) в архитектурных бюро в Таллине. Занял в 1913 и 1914 году, с Карлом Бурманом, первое место во Всероссийском конкурсе по архитектуре.

Архитектор Артур Перна

Во время Первой мировой войны служил офицером в Галиции и Румынии на фронте, позже в Таллине в железнодорожном батальоне (1914—1919). Был городским комиссаром в 1921 году в Таллине, Таллинском городском совете и помощником мэра с 1921 по 1922. С 1922 года выступал в качестве архитектора. Состоял членом корпорации «Vironia». Умер в городе Таллин, Эстония, 28 апреля 1940 года. Похоронен на кладбище Рахумяэ.

Известные постройки

Таллин: Дом Егорова на Ратушной площади; Банковское здание на углу улицы Суур-Карья (дом 18) и Пярнуского шоссе;

дом 22, Нарвское шоссе; дом 14, улица Мюйривахе; здание TEKÜ на углу улиц Ратаскаэву и Пикк, дом 2 (1921—1923, ныне — здание Департамента охраны культурных ценностей); Школа № 21 (1923—1924, улица Рауа, дом 6).

Таллин. Дом Егорова

Таллин. TEKÜ

Нарвское шоссе, 22

Другие регионы: Жилой дом в Раквере (1915); Дом в Вильянди (1909); Дом туриста в Нелиярве (1938).

Оценки коллег

«Просто, без претензий, но вполне солидно выглядит дом, принадлежащий газете «Päevaleht». На фасаде нет ни одного излишнего украшения и никаких дешевых эффектов. Наружный облик соответствует содержанию. Через широкие окна видно, как внутри кипит газетная работа, бьется пульс жизни.» — Александр Владовский

1881

Джо Хьюитт (Joe Hewitt)

английский футболист, нападающий, поигравший за «Сандерленд», «Ливерпуль» и «Болтон Уондерерс». Двукратный чемпион Англии в составе «Сандерленда» и «Ливерпуля».Родился в городе Честер, Англия.

Футбольная карьера

«Сандерленд»

В «Сандерленде» Джо Хьюитт дебютировал 1 марта 1902 года в выездном матче с «Блэкберн Роверс», выигранном 1:0, а уже в следующем своём матче забил первый гол (29 марта 1902 года. «Сандерленд» — «Смол Хит» 1:1). В том сезоне «Сандерленд» стал чемпионом, однако чемпионскую медаль сыгравший всего в 5 матчах нападающий не получил. Следующий сезон 1902/03 для Джо стал гораздо успешнее: на поле он выходил в 27 матчах, в которых забил 7 голов и стал одним из лучших бомбардиров команды (вместе с Джимми Геммеллом и Джимми Милларом). Однако, по ходу сезона 1903/04 сыгравший всего 5 матчей, Хьюитт переходит в аутсайдера того чемпионата — «Ливерпуль». Всего во всех официальных турнирах Джо Хьюитт провёл за «Сандерленд» 37 матчей, в которых забил 9 мячей (в том числе 1 дубль).

«Ливерпуль» и «Болтон»

Контракт с «Ливерпулем» Джо подписал в январе 1904 года. Дебютировал в новом клубе Хьюитт 13 февраля 1904 года в домашнем матчпе со «Сток Сити», закончившимся вничью 0:0. До конца сезона он отыграл в 10 матчах, в которых забил всего один гол и не смог помочь своей команде остаться в первом дивизионе. В следующем сезоне во втором дивизионе Джо сыграл всего в 9 матчах снова забив всего один гол (во втором матче сезона гол Хьюитта на 90 минуте принёс «Ливерпулю» ничью 2:2 в домашнем матче с «Глоссоп Норт Энд»). Медаль за победу во втором дивизионе Хьюитт не получил. После возвращения в первый дивизион в сезоне 1905/06 преобразился как «Ливерпуль», так и Хьиютт. Клуб стал чемпионом во второй раз в своей истории, а сыгравший в 37 из 38 матчей чемпионата Джо забил в них 24 мяча (в том числе в ворота «Сандерленда» — своей бывшей команды), став лучшим бомбардиром своей команды. Сезон 1906/07 стал нападающего не очень удачным: из травмы он пропусти много матчей. Однако в следующем сезоне Хьюитт набирает свою прежнюю форму забив 21 гол (в 36 матчах) и снова став лучшим бомбардиром команды (клуб занял 8-е место). В сезоне 1908/09 снова показывает стабильную игру — 12 голов в 33 матчах (в том числе хет-трик в ворота «Сандерленда» в выездном матче). Сезон 1909/1910 стал для Хьюитта последним в «Ливерпуле» и после его окончания он переходит во втородивизионный «Болтон Уондерерс». Всего за свою карьеру в «Ливерпуле» Хьиютт принял участие в 164 матчах (включая матч за Суперкубок Шерифа Лондона), в которых забил 74 гола (в том числе 5 хет-триков и 8 дублей). В «Болтоне» Джо провёл всего один сезон. Начал он его ярко забив в первом же своём матче (1 сентября 1910 года. «Болтон Уондерерс» — «Стокпорт Каунти» 2:2) и забив ещё два гола в сентябре 1910 года. Однако дальше у нападающего получалось хуже и, закончив сезон с показателем 11 матчей — 3 гола, Хьюитт завершает карьеру игрока. Ещё некоторое время он остаётся в футболе работая в тренерском штабе «Ливерпуля». Умер в городе Ливерпуль, Англия, 12 марта 1971 года. Достижения: Чемпион Англии (2) — 1902, 1906; Серебряный призёр чемпионата Англии (1) — 1910; Чемпион второго дивизиона чемпионата Англии (1) — 1905

Статистика выступлений

[523x700]

[523x700]

1882

Борис Дмитриевич Греков

советский историк и общественный деятель, основатель кафедры русской истории историко-филологического факультета Пермского университета и заведующий ею (1916—1918), член-корреспондент Академии Наук СССР (с 12 февраля 1934 года), академик (с 1 июня 1935 года), член Болгарской и Польской Академии Наук (с 1947 года). Почётный член Академии Наук Белорусской ССР. Доктор философии Пражского университета. С 1939 года — член Академии Архитектуры СССР. Директор Института истории в Ленинграде (с 1936) и в Москве (с 1938). С 1943 по 1947 год по совместительству — директор Института истории материальной культуры, а с 1947 по 1951 год — директор Института славяноведения. В 1946—1953 годах — академик-секретарь Отделения истории и философии Академии Наук СССР. Депутат Ленсовета XI созыва (1927—1928), Верховного Совета РСФСР II созыва (1947—1950) и Верховного Совета СССР III созыва (1950—1953). Участник Движения сторонников мира. Родился в городе Миргород, Полтавская губерния, Российская империя, в семье мелкого чиновника. Позже вместе с семьёй переехал жить в Холм (ныне — Хелм), а затем в Грубешов (ныне оба находятся в составе Польши), где получал среднее образование в прогимназиях. Из-за письма, отправленного из Грубешова студенту-медику Московского университета И.А.Будиловичу, в котором Греков заявлял о своём стремлении «принять участие в социально-демократическом движении» и попавшего в руки Департамента полиции, будущий учёный был исключён из гимназии на последнем году обучения и был вынужден заканчивать среднее образование в радомской гимназии. В 1901 году он поступил в Варшавский университет, где познакомился с известным историком Д.М.Петрушевским, который оказал значительное влияние на становление Грекова как историка. Спустя четыре года с рекомендациями Петрушевского Борис Дмитриевич перевелся в Московский университет, где его научным руководителем был назначен А.А.Кизеветтер, но тот в связи с избранием в Государственную Думу передал дела М.К.Любавскому.Под руководством М.К.Любавского Греков и закончил Московский университет. После университета Греков был назначен в Женскую гимназию города Холм. Проработав некоторое время он увольняется оттуда и едет в Санкт-Петербург. Там он устраиваеться в гимназию Гуревича, Императорское Коммерческое училище и Екатерининское училище. В Санкт-Петербургском университете под руководством С.Ф.Платонова учится в магистратуре. Занимается в семинарии у А.С.Лаппо-Данилевского (дипломатика частных актов).В 1910-1913 гг. директор библиотеки Шереметевых в с. Михайловское (Московская губерния. Подольский уезд.). В 1911 году участвует (делегат от Высших женских курсов) в XV Археологическом съезде в Новгороде. В 1913 г. Греков избирается в сотрудники Императорской Археографической комиссии.В том же году избран членом Новгородского Общества Любителей Древностей. В 1913-1915 г. по заданию комиссии проводит осмотр и описание архива Большого Тихвинского монастыря. В 1916-1917 г. также по заданию комиссии проводит осмотр, описание и вывозит в Пермь архив Соловецкого монастыря. В 1914 году он защитил магистерскую диссертацию (защита состоялась 20 декабря в Петроградском университете) по теме «Новгородский дом святой Софии (Опыт организации и внутренних отношений крупной церковной вотчины)» и стал профессором Санкт-Петербургского университета, где к этому времени несколько лет преподавал в должности приват-доцента. Во время Первой мировой войны Борис Дмитриевич был командирован в Пермь, где открылось отделение Санкт-Петербургского университета. В 1918 году Греков получил отпуск для работы над докторской диссертацией, уехал в Крым, где стал профессором Таврического университета в Симферополе. В 1921 году учёный вернулся в Петроградский университет, где совмещал преподавательскую работу с работой в Академии наук и Центральном историческом архиве. В этом же году избран в члены Археографической комиссии. В 1930 году был арестован по «Академическому делу». Хотя факт ареста учёного и стоит в одном ряду гонений на представителей академической науки, непосредственным поводом для ареста стали ложные обвинения в том, что Греков, находясь в Крыму в 1918—1920 гг, служил в армии Врангеля. В действительности в армии Врангеля Греков не служил (как и не служил в армии вообще), но был среди профессуры Таврического университета, приветствующей Врангеля после его вступления в Крым. Эти факты получили широкую огласку в 1930-х гг., что вынудило Грекова в дальнейшем пойти на большие уступки во время «сталинских чисток» и, по словам А.Х.Плахонина, заставило писать «знания для режима на заказ». Благодаря поручительству С.Г.Томсинского, директора Историко-археографического института, в котором те годы работал Греков, учёный был освобождён, проведя в заключении один месяц и три дня. В первой половине 1930-х гг. Борис Дмитриевич работал учёным секретарём Историко-археографического института Академии Наук СССР в Ленинграде. В 1935 году получил звание академика. С марта 1936 года возглавил Ленинградское отделение Института истории Академии Наук СССР. С 1937 по 1953 гг. был директором Института истории. С 1944 по 1946 г. — директор Института истории материальной культуры Академии Наук СССР. С 1946 по 1953 г. — академик-секретарь Отделения истории и философии Академии Наук СССР. В 1930-е годы Греков начал изучать историю Киевской Руси, став известным оппонентом украинского историка М.С.Грушевского, который присваивал наследие Киевской Руси по большому счету только современной Украине. Наиболее известной монографией Грекова является книга «Киевская Русь» (1939), она была одной из трех его работ, получивших Сталинскую премию. В этом труде, проникнутом идеологией марксизма-ленинизма и сталинизма, Греков делал упор на большей значимости сельскохозяйственной деятельности в данном государственном строе, нежели важности коммерческих отношений. Именно он первым доказал существование феодальной формации в Киевской Руси и разделил историческое наследие Киевской Руси между Россией, Украиной и Белоруссией. Всесторонние исследования Киевской Руси раскрывали суть экономического и культурного развития государства в период татарского гнета. Свои изыскания он собрал в работах под названием «Культура Киевской Руси» (1944) и «Российские крестьяне с древнейших времен до XVII века» (1946). Его самая актуальная в последующее время работа (переиздания которой выпускаются до сих пор) называлась «Золотая Орда», написанная в сотрудничестве с А.Ю.Якубовским и впервые опубликованная в 1937 году. Второе (классическое) издание появилось в 1950 году под названием «Золотая Орда и ее падение». Греков уделял большое внимание сбору и публикации множества первоисточников, в особенности, исторических хроник. Умер в Москве 9 сентября 1953 года. Награды и премии: Орден Святого Станислава II степени; Орден Святого Станислава III степени; Орден Святой Анны III степени; 2 ордена Ленина (1944; 1952); орден Трудового Красного Знамени (10 июня 1945); медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; Сталинская премия первой степени (1943) — за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники; Сталинская премия первой степени (1948) — за научный труд «Крестьяне на Руси: с древнейших времён до XVII века» (1946);. Сталинская премия второй степени (1952) — за научный труд «Золотая Орда и её падение», 2-е переработанное издание (1950). Семья: Жена — Грекова Тамара Михайловна, урожд. Филатова (1894—1971), историк; Сын — Игорь Борисович Греков (1921—1993), доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики Академии Наук СССР. Память: Памятник в Миргороде в парке «Дружба»; Памятная доска в Перми в здании исторического факультета ПГУ; Памятная доска в Москве в здании Института философии Российской Академии Наук; Памятная доска в Симферополе по улице Александра Невского, 13; Улица в Москве около станции метро «Медведково»; Улица в Киеве около станции метро «Дорогожичи»; Улица в Миргороде; Улица в Запорожье; Улица в Калининграде; Дом-музей в Новочеркасске. Основные труды Б.Д.Грекова: Новгородский дом святой Софии (Опыт изучения организации и внутренних отношений церковной вотчины). Часть 1 Санкт-Петербург. 1914; Очерки по истории феодализма в России. Система господства и подчинения в феодальной деревне. Москва-Ленинград, Соцэкгиз, 1934, 159 страниц. (Известия ГАИМК, выпуск 72); Борьба Руси за создание своего государства. Москва-Ленинград, Академии Наук СССР, 1942, 68 страниц; Киевская Русь. Москва-Ленинград, Академии Наук СССР, 1944, 347 страниц; Культура Киевской Руси. Москва-Ленинград, Академии Наук СССР, 1944, 75 страниц, рисунки; Золотая Орда и ее падение. Москва-Ленинград, Академии Наук СССР, 1950, 478 страниц. [Совместно с А.А.Якубовским]; Крестьяне на Руси: с древнейших времён до XVII века: Издание 2-е, исправленное и дополненное. — Москва—Лениград, 1952—1954; Избранные труды. Тома 1—4. — Москва, 1957—1960; Письма (1905—1952 гг.) / Составитель В.Г Бухерт. — Москва: Памятники исторической мысли, 2019. — 504 страницы. Статьи: И.В.Сталин и историческая наука // Известия АН СССР. Серия истории и философии. 1949. № 6 (переизд. в: Иосифу Виссарионовичу Сталину Академия наук СССР. — Москва, 1949). Литература: Академику Б.Д.Грекову ко дню 70-летия. — Москва, 1952; Б.Д.Греков (некролог) // Исторические записки. Том 44. — Москва, 1953; Борис Дмитриевич Греков / Составитель В.А.Петров. — Москва—Ленинград, 1947 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Серия «История». Выпуск 2); Бромлей Ю.В., Наумов Е.П. Академик Б.Д.Греков и развитие советской исторической науки // Новая и новейшая история. — 1982. — № 2; Греков, Борис Дмитриевич / Будовниц И.У. // Гоголь — Дебит. — Москва: Советская энциклопедия, 1972. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 томах] / главный редактор А.М.Прохоров ; 1969—1978, том 7); Бухерт В.Г. Б.Д.Греков в архиве Успенского Тихвинского монастыря // Археографический ежегодник за 1994 год. — Москва, 1996; Валк С.Н. Б.Д.Греков как деятель археографии // Археографический ежегодник за 1958 год. — Москва, 1960; Горская Н.А. Памяти академика Б.Д.Грекова // Вопросы истории. — 1982. — № 4; Горская Н.А. Столетие со дня рождения академика Б.Д.Грекова // Вопросы истории. — 1982. — № 11; Горская Н.А. Борис Дмитриевич Греков // Историческая наука в России в XX веке. Москва, 1997; Горская Н.А. Борис Дмитриевич Греков. — Москва, 1999; Горская Н.А. Борис Дмитриевич Греков // Портреты историков: Время и судьбы. В 2 томах / Г Н.Севостьянов, Л.Т.Мильская. — Москва.-Иерусалим: Gesharim, 2000. — Том 1. — Страницы 207—221. — ISBN 5-323-00007-4; Горская Н.А. Греков Б.Д. (1882—1953) // Историки России: биографии / Составитель А.А.Чернобаев. — Москва, 2001; Дружинин Н.М. К 90-летию со дня рождения академика Б.Д.Грекова // История СССР. — 1972. — № 5; Зайцев А.Д., Сербина К.Н. Материалы академика Б.Д.Грекова в ЦГАЛИ СССР // Археографический ежегодник за 1982 год. — Москва, 1983; Исследования по истории и историографии феодализма: к 100-летию со дня рождения академика Б.Д.Грекова / Ответственный редактор В.Т.Пашуто. — Москва, 1982; Комиссаренко А.И. Б.Д.Греков: становление учёного // Российская государственность: история и современность. — Москва, 2007; Королюк В.Д. Академик Б.Д.Греков и советские историко-славистические исследования // Советское славяноведение. — 1972. — № 5; Кривошеев Ю.В. Борис Дмитриевич Греков и «Академическое дело» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. — 2016. — Выпуск 4; Мавродин В.В. Борис Дмитриевич Греков (1882—1953). — Л., 1968 (Выдающиеся учёные Ленинградского университета); Никонов С.А. Б.Д.Греков и новейшая историография общественного строя Древней Руси. Диссертация… кандидата ист. наук. — Санкт-Петербург, 2004; Носов Н.Е. Академик Борис Дмитриевич Греков — исследователь-источниковед // Вспомогательные исторические дисциплины. — Ленинград, 1983; Панеях В.М. О следственном деле Б.Д.Грекова. 1930–1931 гг. // Отечественная история. — 2001. — № 4. — Страницы 208–210; Пашуто В.Т. Б.Д.Греков как учёный и общественно-политический деятель // История СССР. — 1982. — № 1; Письма Б.Д.Грекова С.Д.Шереметеву / Вступительная статья, подготовка текста и комментарии В.Г.Бухерта // Отечественные архивы. — 1994. — № 3; Пушкарёв Л.Н. Три года работы с Б.Д.Грековым // Отечественная история. — 1996. — № 6; Тихомиров М.Н. К пятилетию со дня смерти академика Бориса Дмитриевича Грекова // История СССР. — 1958. — № 5; Устюгов Н.В. Деятельность академика Б.Д.Грекова в области публикации исторических источников // Археографический ежегодник за 1959 год. — Москва, 1960; Филимонов С.Б. Б.Д.Греков — заведующий Крымским центральным архивом // Советские архивы. — 1978. — № 3; Черепнин Л.В. К 90-летию со дня рождения Б. Д. Грекова (1972) // Черепнин Л.В. Отечественные историки XVIII—XX вв. — Москва, 1984; Шацилло К.Ф. Начало общественно-политической деятельности академика Б. Д. Грекова // История и историки: историографический ежегодник. 1974 / Ответственный редактор М.В.Нечкина. — Москва, 1976; Щапов Я.Н. Академик Б.Д.Греков как историк Киевской Руси // Вестник Академии Наук СССР. — Выпуск 9. — Москва, 1982; Плахонін А.Г. Греков Борис Дмитрович. Енциклопедія історії України.

1882

Вассан-Гирей Ижиевич Джабагиев

ингушский просветитель, социальный мыслитель, крупный политический и общественный деятель, экономист-аграрник, социолог, публицист. Являлся одной из наиболее видных фигур в постреволюционной антисоветской деятельности кавказской эмиграции. Являясь учёным, Вассан-Гирей публиковал свои работы в западной научной прессе. Вассан-Гирей Джабагиев родился в селе Насыр-Корт, Владикавказский округ, Терская область, Российская империя, в семье полковника царской армии, полного георгиевского кавалера Ижи Джабагиева. Ижи Джабагиев был в числе первых ингушей, получивших офицерский чин в царской армии и дворянский титул. Вассан-Гирей был младшим из трёх сыновей, у него было также три сестры. Успешно окончив Владикавказское реальное училище, Вассан-Гирей поступил на сельскохозяйственный факультет Дерптского политехнического института, а затем продолжил образование в Германии в Йенском университете, где изучал естественные науки, земледелие и экономику сельского хозяйства. По завершении учебы в 1908 году В.-Г.Джабагиев получил профессию экономиста в области земледелия. После Февральской революции 1917 года учёный переехал из Санкт-Петербурга домой, в Ингушетию. Наряду с другими видными общественно-политическими деятелями Северного Кавказа — Тапой Чермоевым, Басиятом Шахановым, Пшемахо Коцевым, Нажмудином Гоцинским, Нухбеком Тарковским, Рашидханом Каплановым, Баширом и Абдусаламом Далгатами — принимал активное участие в создании суверенного государственного образования Союз объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917—1918 годы существования), который позднее стал называться Горской Республикой (существовавшей как государственная форма правления в 1918—1920 гг.). На Первом съезде горских народов, в мае 1917 года, Вассан-Гирей Джабагиев был избран членом Временного Центрального Комитета Союза объединённых горцев. 12 ноября 1917 года Вассан-Гирея Джабагиева избрали председателем Финансовой комиссии Горской республики, и, впоследcтвии, в официальных документах нового государства он представлен как министр финансов в Правительстве (Совете министров) Горской республики. В мае 1918 года было заявлено о независимости Горской республики, Джабагиев был автором Декларации независимости Горской республики и одним из автором Конституции Горской республики. С 1920 года, после установления Советской власти на Кавказе, В.-Г.Джабагиев проживал в эмиграции. Жил во Франции, в Польше, с 1938 года осел в Турции. Занимался публицистической деятельностью. Вассан-Гирей Джабагиев скончался в Стамбуле 18 октября 1961 года. Похоронен на кладбище Зинджирликую в Стамбуле.

Публикации и работа в СМИ

На сегодняшний день в периодических изданиях 1905—1917 гг. исследователем Берснаком Газиковым обнаружено более 150 работ просветителя различного содержания: работы по аграрной, экономической политике России, политической экономике стран Европы (Нидерландов, Германии, Боснии и Герцеговины), США, по вопросам международной политики Англии, Турции, Персии, культурной политики скандинавских стран, мусульманского просвещения, реформирования ислама, внешней и внутренней политики России и особенно — политического и гражданского устройства северокавказского региона. В.-Г.Джабагиев сотрудничал с целым рядом общероссийских и региональных средств массовой информации, срекди которых были такие издания, как «Санкт-Петербургские ведомости», «Россия», «Сельскохозяйственное образование», «Ежегодник департамента земледелия», «Земледельческая газета», «Правда», «Горская жизнь», «Каспий» и др. Согласно источникам, в «Земледельческой газете» Вассан-Гирей Джабагиев вел авторскую рубрику «Отклики печати», в которой представлял читателям издания обзор наиболее интересных материалов сельскохозяйственных журналов и газет Великобритании, Франции, Германии.

Семья

У Джабагиева родилось три дочери: Халимат, Дженнет и Тамара. Старшая дочь Халимат, профессор, была замужем за военным врачом, полковником Даурбековым. Жили они в США, в Вашингтоне. Умерла Халимат в 1981 году, через год умер и муж. Средняя дочь Дженнет умерла в 1992 году, вскоре после того как посетила родину, была замужем за поляком, имела сына и двух дочерей. Дженнет Джабагиева-Скибневская — ветеран Второй мировой войны, офицер Союза вооруженной борьбы и Польских вооруженных сил на Западе. Несколько лет назад она гостила на Кавказе у своих родственников. Младшая дочь Тамара в настоящее время живёт в Турции, имеет сына Джабаги и дочь Берсен. Муж её черкес, из княжеской семьи, полковник. Литература: Муса Гешаев. Знаменитые ингуши. — Турин: STIG, 2003. — Том 1. — Страницы 83—89. — 620 страниц. — 2000 экземпляров.

1882

Василий Михайлович Хрущёв

советский учёный-электротехник, профессор, академик АН УССР (1939). Один из организаторов Института энергетики (ныне Институт электродинамики) Академии Наук Украинской ССР и первый его директор (с 1939). Родился в городе Санкт-Петербург, в семье служащего. В 1901 году поступил на механическое отделение Томского технологического института (ныне Томский политехнический университет) по специальности «Электротехника». Учёбу совмещал со службой на железной дороге: вначале кочегаром на паровозе, затем помощником машиниста и машинистом. В 1908 году с отличием окончил институт (первый выпуск), получив диплом и звание инженера-механика. В этом же году получил предложение занять должность лаборанта в электротехнической лаборатории, где занимался научно-исследовательской работой. По рекомендации профессора А.А.Потебни Хрущёв проходил стажировку в Дрезденской высшей технической школе на кафедре технической электротехники и динамо-машиностроения. Во время стажировки в Германии он занимался исследованием полей динамо-машин постоянного тока с добавочными полюсами. В «Известиях ТТИ» опубликовал свои работы по теории репульсионных моторов и подготовился к защите диссертации на тему «Теория репульсионных моторов», которая состоялась 11 мая 1915 года. В декабре 1917 года был избран приват-доцентом механического факультета ТТИ. В 1919 году был также избран директором Сибирских высших женских курсов. В 1920 году в результате всероссийского конкурса, объявленного Саратовским политехническим институтом, В.М.Хрущев был избран профессором этого института по кафедре электротехнических измерений и уехал из Томска. В 1923 году перевёлся в Харьковский технологический институт, а в 1930 году перешёл в Харьковский электротехнологический институт. Умер в городе Уфа 9 декабря 1941 года. Награды: Орден Святого Станислава III степени; Медаль «В память 300-летия царствования Дома Романовых»; Орден Трудового Красного Знамени. Библиография: Хрущев В.М. Теория репульсилнных моторов: с 4 таблицами // Известия Томского Технологического Института [Известия ТТИ]. — 1913. — Том 29, № 1. — Страницы 1—58; Хрущев В.М. К расчету однофазовых коллекторных двигателей // Известия Томского Технологического Института [Известия ТТИ]. — 1915—1916. — Том 37, № 1. — Страницы 1—10.

1884

Евгений Фёдорович Луговской

врач, деятель здравоохранения, Заслуженный врач Карело-Финской ССР (1940). Родился в городе Пудож, Олонецкая губерния, Российская империя, в семье полкового священника, Луговского Федора Андреевича (1847-1898) и Марии Ивановны. Имел братьев, Николая, Петра и Александра (отца поэта, Луговского Владимира Александровича) и сестер, Марию, Лидию и Любовь (жену Блейве Михаила Ивановича). Жена, Луговская (Николаевская) Анна Николаевна. Дети: Мстислав (1918), Борис (1921), Мария (1924). Окончил гимназию в Либаве. После окончания в 1910 году с дипломом врача Юрьевского Императорского университета, работал терапевтом в Санкт-Петербургской Боткинской больнице. В 1914—1923 годах, в период Первой мировой войны и Гражданской войны в России, служил военным врачом. В 1923—1941 годах работал в больницах Петрозаводска, организатор Петрозаводской городской поликлиники (1930). В 1941—1944 годах, в период Советско-финской войны, служил военным врачом в госпитале Беломорска. В 1935—1952 годах преподавал в Карельском медицинском политехникуме, возглавлял отделение Петрозаводской городской больницы (1944—1952). Вёл научные разработки краевой патологии. Умер в городе Петрозаводск, Карело-Финская ССР, 6 октября 1952 года. Литература: Карелия: энциклопедия: в 3 томах / главный редактор А.Ф.Титов. Том 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. Страница 180.464 страницы: иллюстрации, картинки. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

[455x700]

[455x700]

1885

Владимир Константинович Витковский

генерал-лейтенант (1920). Участник Первой мировой войны и Белого движения на Юге России. Георгиевский кавалер, дроздовец, командир Дроздовской дивизии. Эмигрант. Родился в Пскове, в семье генерал-майора К.Ф.Витковского, происходившего из дворян Санкт-Петербургской губернии. Окончил 1-й Московский кадетский корпус (1903) и Павловское военное училище (1905). Служил в лейб-гвардии Кексгольмском полку, командовал ротой и 1-м батальоном, в рядах которого участвовал в Первой мировой войне. Участник Первой мировой войны. В 1914 году в составе полка выступил на фронт. Командовал ротой и батальоном, некоторое время являлся временно командующим своим полком и был произведён в полковники (18 декабря 1916). Награждён 2 мая 1917 года орденом Святого Георгия IV степени: «За то, что в бою 28 июля 1916 года у деревни Трыстень, командуя, в чине капитана, 1-м батальоном названного полка, получив приказание атаковать укрепленную позицию и взять д. Трыстень, под сильнейшим артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника повёл батальон в атаку, личным примером воодушевляя людей своего батальона, прорвал неразрушенные нашей артиллерией проволочные заграждения, первым ворвался в окопы, выбил оттуда противника, после короткой штыковой схватки и, продвигаясь вперед, бросился в пылавшую деревню Трыстень, после жестокого уличного боя овладел ею и, несмотря на убыль почти всех офицеров батальона, приняв командование 2 и 3 ротами, преследовал отходящего противника, отбил ряд последовательных контр-атак врага и, продолжая продвигаться вперед, захватил 4-х-оружийную тяжёлую и 6-орудийную легкую батареи, после чего окопался на занятой позиции.» С 28 октября 1917 — командир 199-го пехотного Кронштадтского полка (в звании полковника). В начале 1918 вступил в 1-ю Отдельную бригаду Русских добровольцев под командованием Генерального штаба полковника М.Г.Дроздовского, с которой после похода от Ясс до Новочеркасска присоединился к Добровольческой армии. С июня 1918 — командир Солдатского батальона, затем — командир 2-го офицерского стрелкового полка. Участник Второго Кубанского похода. С декабря 1918 — командир бригады 3-й дивизии. С декабря 1918 — генерал-майор. По сведениям историка С.Волкова, Витковский с весны 1918 года находился в отряде Дроздовского, а в июне был назначен командиром вновь сформированного Солдатского батальона. Через несколько дней, 24 июня, был назначен командиром 2-го полка вместо погибшего накануне полковника М.А.Жебрак-Русановича. Был награждён медалью «Поход Дроздовцев». 7 декабря 1918 года Витковский становится командиром бригады 3-й дивизии, 30 декабря произведён в генерал-майоры, 26 февраля 1919 года — назначен начальником 3-й дивизии (с августа — Стрелковой генерала Дроздовского дивизии). Командовал дивизией во время наступления Вооруженных сил Юга России на Москву (дошёл с боями до Орла) и в период отступления белых войск до Новороссийска. С апреля 1920 — генерал-лейтенант. Руководил успешным десантом Дроздовской дивизии у Хорл на Азовском море 17 апреля 1920 года. За боевые действия в Северной Таврии 24 июля 1920 года награждён орденом Николая Чудотворца II степени (Приказ по Вооруженным силам Юга России от 11 июля 1920 года № 167). С 17 августа 1920 — командир 2-го Армейского корпуса. По воспоминаниям генерала барона П.Н.Врангеля, «генерал Витковский был генерал большой личной храбрости, прекрасно разбиравшийся в обстановке, исключительно хороший организатор». Митрополит Вениамин (Федченков) так вспоминал о своей встрече с Витковским на фронте в 1920: «Генерал Витковский, весьма симпатичный и, казалось мне, мягкий, с женственным лицом человек, давал нужные приказания своей части для отражения врага. Я тогда удивился его непостижимому для меня спокойствию, точно на парад он шёл». В ноябре 1920 года с Русской армией генерала барона П.Н.Врангеля эмигрировал в Турцию. В Галлиполи командовал 1-й пехотной дивизией, в которую вошли все добровольческие именные части. Одновременно являлся начальником лагерного сбора и заместителем командира 1-го Армейского корпуса генерала Кутепова. В связи с его болезнью 8 декабря 1920 года вступил в командование корпусом. В Болгарии в 1921—1922 — в командовании 1-м армейским корпусом, затем жил во Франции в Париже. С 1924 — командир 1-го армейского корпуса в составе Русского общевоинского союза (РОВС), который затем был переформирован в 1-й (французский) отдел РОВС, старший полковник группы Общества лейб-гвардии Кексгольмского полка (с 1951 года был его представителем в США). После похищения агентами ОГПУ в январе 1930 года генерала Кутепова А.П., стал председателем Общества галлиполийцев. По другим данным являлся председателем Общества галлиполийцев с 22 ноября 1921 года. После Второй мировой войны жил в США, где руководил североамериканским отделом РОВС. Умер в Пало-Альто (Сан-Франциско) 18 января 1978 года. Опубликовал книгу «В борьбе за Россию. Воспоминания» (Сан-Франциско, 1963). Награды: Орден Святого Георгия IV степени; Орден Святителя Николая Чудотворца II степени; Орден Святого Владимира III степени с мечами; Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом; Орден Святой Анны II степени с мечами; Орден Святого Станислава II степени; Орден Святой Анны III степени с мечами и бантом;Орден Святого Станислава III степени; Орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость»; Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.»; Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»; Медаль «В память 200-летия морского сражения при Гангуте»; Медаль «В память 200-летия Полтавской победы»; Памятная медаль в связи с событиями в Боснии и Герцеговине; Медаль"50 лет правления Франца Иосифа"; Орден Спасителя II степени. Сочинения: Константинопольский поход: из воспоминаний о Галлиполи. Париж, 1933; В борьбе за Россию: воспоминания. Сан-Франциско, 1963.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1874

Франсуа Коти (Francois Coty; настоящее имя — Франсуа Спотурно; полное имя — Joseph Marie Francois Spoturno)

знаменитый французский парфюмер XIX -начала XX века. Родился в Аяччо (Корсика), в семье обнищавшего землевладельца Жана-Батиста Спотурно, состоявшего в родстве с Изабеллой Бонапарт, двоюродной сестрой Наполеона. Рано осиротел, с 7-летнего возраста его воспитывала бабушка Анна Мария. Из-за скудности средств семьи в юности не мог получить хорошего образования. В возрасте 13 лет Франсуа Спотюрно отправляется в Марсель на поиски работы и устраивается продавцом в галантерейную лавку. В 1898 году переезжает в Париж, будучи назначенным на должность секретаря у Эммануэля Арена, своего бывшего армейского командира и сенатора в III Республике. Именно Арен дал молодому человеку совет поменять фамилию на более благозвучную «парижскую» — Коти (Coty) -девичью фамилию матери Франсуа. Вскоре Коти знакомится с будущей женой — дворянкой Ивонн де Барон. Однажды во время службы Коти секретарём его знакомый- владелец аптеки просит помочь ему в сортировке заказов клиентов и в подготовке составов для одеколонов. Это занятие так увлекает Коти, что он решает поменять фамилию, бросить свою прежнюю деятельность и оставить Париж. Он переезжает в «столицу парфюмерии» — Грасс, где становится учеником Антуана Шири(Antoine Chiris) — в то время знаменитого парфюмера и промышленника.

Успех парфюмера

В 1904 году увидели свет первые духи Франсуа Коти — Rose Jacqueminot (Роза Жакмино). Успех пришел к мастеру, когда он разбил флакон на полу в бутике, отказавшему ему в продаже. Почувствовав чудесный запах, исходящий от пола, посетители стали немедленно требовать этот парфюм. Rose Jacqueminot добилась популярности в одно мгновение! В скором времени женщины поклонялись только Коти и никому другому, он стал дамским парфюмером. Все, что делал Франсуа Коти, немедленно признавалось эталоном изысканности и хорошего французского вкуса. Уже через несколько месяцев после их создания Коти стал знаменитым и заработал свой первый миллион. В 1905 году открывается первый магазин Коти в Париже, на улице Боэти. В этом же году появляются духи L 'Origan, принесшие создателю всемирную известность. С 1908 года Коти начинает сотрудничество с известным художником по стеклу и ювелиром Рене Лаликом, оказавшееся весьма подотворным. Лалик создавал эксклюзивные флаконы для духов Коти, которые по праву можно назвать произведениями искусства. Согласно их концепции, исключительный «нектар» был достоин исключительного флакона. В 1910 году был открыт филиал парфюмерного магазина Коти в Москве, в 1912 — в Лондоне, в 1913 — в Нью-Йорке. Потом в Мексике, Аргентине и даже в Бразилии. В 1917 году знаменитый парфюмер создаёт магистральные духи «Chypre» (Шипр), настолько характерные, что они послужили отправной точкой в создании семейства «шипровых» духов с древесными нотами пачули, сандалового дерева, и в особенности запахом дубового мха, а также ладанника, ладана, бергамота и цветочными оттенками. Духи стали классическими. В 1920-е годы Франсуа Коти становится одним из самых богатых людей на планете.

Пик и закат империи Коти

В течение жизни Коти освоил профессии парфюмера, промышленника, инженера, экономиста, финансиста, социолога. В 1931 году он был избран мэром города Аяччо, приобрёл журнал «Figaro», финансировал различные выставки и спортивные соревнования. Но именно в это время — 1920-1930-е годы — одновременно с наибольшим расцветом начался и закат его империи. Значительную часть своих средств Коти стал направлять на поддержку фашистских изданий и националистических организаций. Его капиталы стали постепенно сходить на нет, особенно после кризиса на Уолл-стрит. В это же время жена Коти — Ивонн де Барон, не выдержав постоянных измен мужа, подала на развод и отсудила большую часть его состояния. Это стало последней каплей. Коти умер от пневмонии в одиночестве и практически полной нищете 25 июля 1934 года. За всю свою жизнь Франсуа Коти создал свыше 130 ароматов, некоторые из которых - Chypre, L’Origan, Le Muguet, VAimant и VEmeraude — вошли в плеяду самых популярных запахов XX века.

1874

Эрнст Шольц (немецкое имя — Ernst Scholz)

немецкий юрист и политик. Член Немецкой народной партии. Родился в Висбадене, Гессен-Нассау, Королевство Пруссия, в семье советника юстиции. По окончании гимназии в Висбадене изучал юриспруденцию во Фрайбургском университете, где вступил в ряды фрайкора. Далее продолжил обучение в Марбурге и Гейдельберге. Поступил на государственную службу в чине асессора, с 1900 года служил первым секретарём Всеобщего объединения товариществ в Шарлоттенбурге, а затем асессором магистрата во Франкфурте-на-Майне. В 1914 году пошёл на фронт, получил ранение и уволился из рейхсвера в звании майора. Шольц писал научные труды по имперскому ипотечному праву и системе муниципального налогообложения в Пруссии, а также составил свод законов о товариществах. В 1922—1929 годах возглавлял германский профессиональный союз коммунальных чиновников высшего ранга. В 1919 году Шольц вступил в Немецкую народную партию и принадлежал к её республиканскому крылу.

Эрнст Шольц, второй слева, во время первого рождественского радиовыступления рейхсканцлера Маркса (крайний слева). 1923

После смерти Густава Штреземана Эрнст Шольц был избран председателем партии, но уже в 1930 году был вынужден сложить свои полномочия по состоянию здоровья. В 1912—1918 годах Эрнст Шольц был депутатом верхней палаты прусского парламента. В 1921 году Шольц был избран в рейхстаг, где в 1923—1930 годах возглавлял фракцию ННП. В 1931 году Шольц сдал депутатский мандат и ушёл из политики. В 1912—1913 годах Эрнст Шольц служил обер-бургомистром Касселя, в 1913—1914 и в 1917—1920 годах — обер-бургомистром города Шарлоттенбурга, став последним на этом посту, поскольку в 1920 году Шарлоттенбург вошёл в состав Большого Берлина. Имя Шольца носит площадь в берлинском районе Шарлоттенбург. С 25 июня 1920 года по 10 мая 1921 года Эрнст Шольц входил в состав правительства рейхсканцлера Константина Ференбаха в ранге министра экономики. Умер в Берлине 26 июня 1932 года.

[576x700]

[576x700]1874

Вагн Вальфрид Экман (Vagn Walfrid Ekman)

шведский океанолог. Родился в Стокгольме, в семье гидрографа Фредерика Лоренца Экмана. Сам был вовлечён в занятия океанологией во время изучения физики в Упсальском Университете, в особенности после прослушивания курса Вильгельма Бьеркнеса по гидродинамике. Во время экспедиции на «Фраме», Фритьоф Нансен отметил что айсберги имеют тенденцию дрейфовать не по направлению превалирующего ветра, а под углом 20°-40° вправо. Бьеркнес предложил своему студенту Экману заняться этой проблемой и в 1905 году Экман опубликовал свою теорию Экмановской спирали, которая объясняла феномен наблюдаемый Нансеном балансом между вязкостью в океане и силой Кориолиса, возникающей вследствие вращения Земли. Завершив докторантуру в Уппсале в 1902 году, Экман присоединился к Международной Лаборатории Океанографический Исследований (International Laboratory for Oceanographic Research) в Осло, где проработал семь лет, не только расширяя свою теорию, но также разрабатывая экспериментальные техникии и приборы, такие как Экмановский измеритель течения (Экмановская вертушка) и батометр Экмана. С 1910 по 1939 он продолжал свои теоретические и экспериментальные изыскания в Лундском университете, где занимал место профессора математики и математической физики. Он был избран членом Шведской королевской академии наук в 1935 году. Был также одарённым певцом (бас), пианистом и композитором. Активно работал до своей смерти. Умер в Гостаде 9 марта 1954 года. Литература: Nordisk familjebok, Vol. 35 (Suppl., 1923), col. 490 (in Swedish); Alastair D. Jenkins, John A.T. Bye, Some aspects of the work of V.W. Ekman, Polar Record, 2006; Kullenberg В., Vagn Walfrid Ekman. 1874—1954, "Journal du Conseil permanent International pour l`exploration de la mer", 1954, v. 20, № 2.

[471x700]

[471x700]1877

Карл Абрахам (немецкое имя — Karl Abraham)

один из ранних влиятельных психоаналитиков, сотрудник Зигмунда Фрейда, который называл его «лучшим учеником». Родился в Бремене. Родителями Карла были Натан Абрахам (Nathan Abraham), еврейский религиозный учитель (1842—1915) и его жена (и кузина) Ида (Ida, 1847—1929). Карл обучался медицине и занимал должность в госпитале Бургхольцли, которым руководил профессор Эйген Блейлер. Там Абрахам познакомился с психоанализом. Личная встреча с Зигмундом Фрейдом состоялась в 1907 году. В 1910 году Абрахам стал участником II международного психоаналитического конгресса и одним из организаторов Международного психоаналитического объединения. Вернувшись в Германию, в 1910 году Абрахам стал одним из членов-организаторов Берлинского психоаналитического объединения.

[700x680]

[700x680] Мемориальная доска на «линии Фрейда» в Берлине.

В 1920 году Абрахам вошёл в число организаторов Берлинского психоаналитического института (Berlin Psychoanalytic Institute), ныне носящего его имя. Карл Абрахам умер от инфекции лёгких, вероятно, разрушенных раком лёгких, 25 декабря 1925 года. Основные научные труды Карла Абрахама посвящены психоаналитической характерологии, исследованию ранних ступеней психосексуального развития. Также существенны его вклады в психологию алкоголизма, маниакально-депрессивного психоза, меланхолии, депрессии, патологий, связанных с ранними сексуальными нарушениями. Несомненно его влияние на формирование теории объектных отношений, на исследование травматических неврозов. Среди его анализандов и учеников — Мелани Кляйн, Хелен Дойч, Георг Зиммель.

[700x682]

[700x682]Мемориальная доска на доме Карла Абрахама.

Работы и Публикации: Normentafel zur Entwicklungsgeschichte des Huhnes (with Prof. Keibel). (1900) Normentafeln zur Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere, Heft 2. Jena; Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Wellensittichs. (Inaugural Dissertation.) (1901) Anatomische Blätter (Anatomical Institute, Freiburg), Heft LVI/LVII. (Wiesbaden, I. F. Bergmann.); Beiträge zur Kenntnis des Delirium tremens der Morphinisten. (1902) C., Jahrg. XXV, June, S. 369–80; ber Versuche mit 'Veronal' bei Erregungszuständen der Paralytiker. (1904) C., Jahrg; Abraham, K.(1907). On the significance of Sexual Trauma in Childhood for the Symptomatology of Dementia Praecox. In Hilda, C., Abraham, M.D.(Ed) (1955). Clinical Papers and Essays on Psycho-Analysis. London : The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis; Abraham, K.(1909). Dreams and Myths : A study in folk-Psychology. In Hilda, C., Abraham, M.D.(Ed) (1955). Clinical Papers and Essays on Psycho-Analysis. London : The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis; Abraham, K.(1911). Giovanni Segantini : A Psycho-analytical Study. In Hilda, C., Abraham, M.D.(Ed) (1955). Clinical Papers and Essays on Psycho-Analysis. London : The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis; Abraham, K. (1912). Amenhotep IV. Psycho-analytical Contributions Towards the understanding of his Personality and of the Monotheistic Cult of Aton. . In Hilda, C., Abraham, M.D.(Ed) (1955). Clinical Papers and Essays on Psycho-Analysis. London : The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis; Abraham, K. (1920). The Cultural Significance of Psycho-analysis. In Hilda, C., Abraham, M.D.(Ed) (1955). Clinical Papers and Essays on Psycho-Analysis. London : The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis; Abraham, K (1921). Contributions to the theory of the anal character. In Stein, D.J, Stone, M. H. (Ed) (1997). Essential papers on obsessive-compulsive disorders. New York: New York University Press; Abraham, K (1924a). The influence of oral erotism on character-formation. In Perzow, S. M., Kets de Vries, M.F.R. (Ed) (1991). Handbook of character studies: Psychoanalytic explorations. Madison, CT: International Universities Press; Abraham, K. (1924b). A short study of the development of the libido. In Frankiel, R.V. (Ed) (1994). Essential papers on object loss, New York: New York University Press.

1877

Антон Антонович Гриневич (белорусское имя — Антон Антонавіч Грыневіч)

белорусский общественно-политический деятель, фольклорист, композитор, издатель, музыкальный педагог. Родился на хуторе Ивановщина Лепельского уезда Витебской губернии (ныне Полоцкий район). Закончил Дисненское городское училище. Член издательского товарищества «Загляне сонца і у наша аконца». В 1910 года основал в Петербурге «Издательство Антона Гриневицкого», которое выпускало произведения белорусской литературы и музыки. С 1920 года жил в Вильно, работал секретарем в Товариществе белорусских школ, преподавал музыку в Виленской белорусской гимназии. Вскоре был арестован польской дефензивой, отбывал заключение в варшавской тюрьме. После освобождения был уволен польскими властями из Виленской белорусской гимназии за неблагонадёжность.

Обложка книги А.Гриневича «Детский песенник», оформленная художником Язепом Горидом

Вновь попал под следствие. Бежал в Белорусскую ССР. С 1925 года в Минске, работал в Институте белорусской культуры, в 1929—1930 годы — в Академии наук Белорусской ССР. С 1930 года пенсионер. Проживал до 1933 года после выхода на пенсию в Городке. Арестован 6 сентября 1933 года и по постановлению внесудебного органа от 9 января 1934 года заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. Отбывал наказание в Соловецкой тюрьме. Особой тройкой УНКВД ЛО 25 ноября 1937 года приговорен по статье 58-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 8 декабря 1937 года. Реабилитирован 16 августа 1956 г. КГБ при Совете Министров Белорусской ССР. Основные научные труды: Собрал и издал ряд музыкальных сборников, являлся автором и издателем учебной литературы: Беларускія песьні з нотамі (2 сшыткі); Дзіцячы сьпеўнік, 1928; Школьны сьпеўнік; Народны сьпеўнік; Навука сьпеву, 1923, 1932;

Як трымацца змалку.

Память

В 2007 году в память Антона Антоновича Гриневича в деревне Шпаковщина (Полоцкий район) был установлен памятный знак. Литература: Крыловіч Н.П. Улюбёны ў песню // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — Минск: Полымя. — ISSN 0131-2669., № 1, 1980. — Страницы 14—15. Гриневич, А.А. // Новый энциклопедический словарь: В 48 томах (вышло 29 томов). — Санкт-Петербург, Петроград, 1911—1916.

1877

Рональд Линдсей (Линдси; Ronald Charles Lindsay)

дипломат Великобритании. Из аристократической семьи: 6-й сын 26-го графа Кроуфорда. Входил в Тайный совет Великобритании. Учился в колледже Винчестера. C 1898 года на дипломатической службе. В 1905—1907 годах второй секретарь посольства Великобритании в Вашингтоне. В 1919—1920 годах советник посольства Великобритании в Вашингтоне. В 1925—1926 годах посол Великобритании в Турции. В 1926—1928 годах посол Великобритании в Германии. В 1928—1930 годах постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании. В 1930—1939 годах посол Великобритании в США. На годы его работы послом пришёлся визит короля Георга VI и королевы Елизаветы в США в 1939 году Умер 21 августа 1945 года. Награды: Рыцарь Большого креста ордена Бани (1922);. Рыцарь-командор ордена Святого Михаила и Святого Георгия (1926); Командор Королевского Викторианского ордена. Был женат дважды, оба раза на американках, первый раз с 1909 года на Марте, дочери бывшего сенатором от штата Пенсильвания J. Donald Cameron, а после её смерти в 1918 году с 1924 года на Элизабет, внучке Уильяма Текумсе Шермана.

1877

Джон У.Фрайтаг (John W. Freitag)

американский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904. Родился в городе Колумбия, штат Иллиной, СШАс На Играх 1904 года в Сент-Луисе Фрайтаг участвовал только в соревнованиях четвёрок без рулевого. Его команда заняла третье место и выиграла бронзовые медали. Умер в городе Сент-Луис, штат Миссури, США, 20 октября 1932 года.

1878

Крус Эрнандес (исп.анское имя — Cruz Hernández)

по некоторым данным, старейшая жительница Земли, прожившая 128 лет. Родилась и жила в Сальвадоре. Она родила 13 детей, была бабушкой, прабабушкой и прапрабабушкой. Умерла в родном городе 8 марта 2007 года. Местные власти пытались внести её в Книгу рекордов Гиннесса, однако так и не получили ответа на свой запрос.

1880

Илларион Илларионович Бибиков

русский морской офицер, капитан 2-го ранга. Георгиевский кавалер, участник Цусимского похода. Родился в Санкт-Петербурге. 1898 — Поступил на службу. 1901 — Окончил Морской кадетский корпус. 6 мая 1901 — Мичман. 1904 — Назначен во Вторую тихоокеанскую эскадру вахтенным офицером эскадренного броненосца «Орёл». 27 февраля 1905 — В Носси-Бе (Мадагаскар) списан с корабля по болезни и отправлен на лечение в Россию. 1907 — Командир речной канонерской лодки «Зырянин» в составе Амурской флотилии. 1911 — Переведён на Балтийский флот, зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж. 1913—1914 — Старший офицер учебного судна «Рында». 14 января 1915 — Капитан 2-го ранга (за отличие), командир эсминца «Деятельный». 1917 — Состоял при Особом отделении командования БФ (контрразведка). 1918 — Начальник Военно-морской миссии при военном отделе Центрального Комитета Балтийского флота. 30 апреля 1918 — Уволен со службы. Декабрь 1919 — В Ревеле на лечении воспаления лёгких. Эмигрировал во Францию. В 1932 году вышел из кают-компании в Париже в Морское собрание; в 1939 году находился в Париже. Во время войны, испытывая нужду, поступил на работу переводчиком к немцам. В ноябре 1943 года с семьёй переехал в Брест, где продолжал работать переводчиком на базе немецких подводных лодок. Погиб вместе с женой и детьми 6 июня 1944 года в Шербуре при высадке англо-американских войск на побережье Нормандии от взрыва авиабомбы союзников. Награды: Знак в память 200-летнего юбилея морского корпуса (1901); Золотой знак в память об окончании курса наук Морского Корпуса (1910); Орден Святой Анны III степени (1912); Светло-бронзовая медаль в память 300-летия Царствования дома Романовых (1913); Орден Святого Станислава II степени (19 декабря 1914); Мечи к Ордену Святого Станислава II степени (21 июня 1915); Светло-бронзовая медаль в память 200-летия Гангутского сражения (1915); Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (5 октября 1915); Георгиевское оружие (Высочайший приказ № 302 от 25 апреля 1916). Семья: Отец — Илларион Михайлович Бибиков (5 июля 1852 — 1910), сын Михаила Илларионовича Бибикова (1 ноября 1818 — 27 марта 1881, Москва; отставной майор уланского полка в Ямбурге, адъютант губернатора Сибири) и Софьи Никитичны (урождённая Муравьёва, после осуждения отца решением царя дана фамилия «Никитина»; 21 мая 1826 — 19 апреля 1892, Москва), дочери сосланного на каторгу в Сибирь декабриста Никиты Михайловича Муравьёва (1795—1843) и Александры Григорьевны (урождённая графиня Чернышёва; 1804—1832). Участник турецкой войны (1877—1878), кавалер орденов Святой Анны, Святого Станислава, Святого Владимира; вышел в отставку полковником; с 1898 года — коллежский советник, директор хозяйственной части Одесского института благородных девиц; в 1904 году — комиссионер Красного Креста, заведовал лазаретом Её Величества императрицы Александры Фёдоровны Крестовоздвиженской общины на японском фронте (Мукден); помещик с. Заралово Ряжского уезда; Мать — Людвига (Людмила) Северовна (урождённая Макс [Маркс]). Братья: Сергей (1882 — ?), гардемарин Морского кадетского корпуса; с 1914 г. доброволец в гвардейском Драгунском полку, участвовал в гражданской войне; женат на дочери Александра Александровича Шилдкнехта, поручика; Никита (1890 — ?), капитан 2-го ранга, командир эсминца «Азард» (1917); женат на Лидии Николаевне. Сёстры: Софья (? — ?); Александра (? — ?), замужем за Павлом Павловичем Гротеном, командиром Сумского гусарского полка, помощником коменданта Зимнего дворца, генерал-майором Свиты; Жена — [имя не установлено]. Жена — Ольга Степановна Яроцкая (1893 — 6 июня 1944, Шербур). Дети: Дмитрий (? — 6 июня 1944, Шербур); Наталья (1 мая 1930, Париж — 6 июня 1944, Шербур). Литература: Кривошеина Н.А. Освобождение Парижа // Четыре трети нашей жизни. — Париж: YMCA-Press, 1984. — Страницы 152—153. — 282 страницы — (Всероссийская мемуарная библиотека: Наше недавнее; выпуск 2);. — Москва : Русский путь, 1999. — 295 страниц. — (Всероссийская мемуарная библиотека : ВМБ / Основана А.И.Солженицыным; [Редактор Н.Д.Солженицына]. Серия «Наше недавнее» ; 6); Плешко П.Д. Родословие Бибиковых : Дополнения и примечания А. Любимова // Летопись русского зарубежья. — Детройт, 1996. — № 2; Ровенский Г., Бибиков Н. Родословная Бибиковых : к 700-летию дворянского рода Бибиковых. — Фрязино, 1996.

[542x700]

[542x700] 1880

Никифор Дементьевич Левенских

звеньевой колхоза «Уральский рабочий» Богдановичского района Свердловской области. Родился в селе Тыгиш ныне Богдановичского района Свердловской области, в крестьянской семье. В 1929 году вступил во вновь образованную коммуну «Краснополье», позже реорганизованную в несколько колхозов, в одном из которых - «Уральский рабочий» - Н.Д.Левенских проработал всю свою жизнь полеводом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 марта 1948 года за получение высокого урожая пшеницы и ржи в 1947 году Левенских Никифор Дементьевич, получивший урожай ржи 30,25 центнера с гектара на площади 8,2 гектара, удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

[700x442]