3 мая родились...

03-05-2025 07:00

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1866

Василий Мелентьевич Мендрин

крупный российский востоковед (японист), профессор Восточного института, организатор и ректор Владивостокского Высшего политехникума (1918). Родился в Екатеринодаре, в семье чиновника. Окончил Московское (Алексеевское) военное училище (1889) и был направлен для прохождения службы в Забайкалье. Востоковедное образование получил во владивостокском Восточном институте (1901—1906) по японскому разряду. В мае—августе 1903 г. командировался для языковой и страноведческой подготовки в Токио. В годы Русско-японской войны В.М.Мендрин служил в действующих войсках. Был награждён орденами Святого Станислава III степени с мечами и бантом, Святой Анны III степени с мечами и бантом. По совету архиепископа Николая (Касаткина) В.М.Мендрин взялся за перевод «Истории сёгуната в Японии» («Неофициальная история Японии» — «Нихон гайси») Рай Санъё, капитального труда, который сам владыка изучал в юности и которому придавал огромное значение для понимания истории Японии. Всего из 22 книг, написанных на камбуне, им было переведено 6, которые были опубликованы в «Известиях Восточного института» в 1910—1916 гг., снабжённые обширными историческими и лингвистическими комментариями под названием "«Сиогун-и-Сэйи Тайсиогун Бакуфу». Лингвистические и исторические очерки"). Мендрин ввёл в широкий научный оборот термин «Сиогунат» («Сіогунат»), ныне транскрибируемый как «Сёгунат». Кроме того он — автор работ по грамматике и стилистике японского языка, переводчик ряда других произведений японской литературы. В составе «Истории японской литературы» Вильяма Астона Мендриным были впервые переведены на русский язык около ста лирических стихотворений, в том числе хайку Басё. С 1910 г. состоял в числе штатных преподавателей Восточного института. Мендрин — автор учебника по письменному японскому стилю («Соробун. Анализ японского эпистолярного стиля», части 1-2, Владивосток, 1910-1914.). В 1911 г. Мендрин поступил в аспирантуру (Дайгакуин) Токийского императорского университета. В деле поступления в университет Мендрина большое участие принял российский посол в Токио Н.А.Малевский-Малевич. Сохранилось следующее письмо Малевского-Малевича министру иностранных дел Японии графу Комура от 2 апреля 1911 г.: «Мой дорогой граф! Русский ученый Мендрин, который посвятил себя изучению японского языка и с этой целью уже три года живёт в Токио, обратился ко мне с просьбой получить для него разрешение посещать в Токийском императорском университете занятия профессоров филологии и права. Зная Мендрина как человека преданного науке и безупречного характера, я прошу Ваше Превосходительство воспользоваться Вашими заслугами перед своим коллегой из Министерства образования, чтобы Мендрин мог быть принят в Императорский университет Токио для посещения вышеупомянутых занятий в течение нынешнего учебного года и также в следующем году.» 7 июня Комура ответил российскому послу: «Я постарался сразу же сообщить в Министерство образования содержание письма от 2 апреля 1911 г., которое Ваше Превосходительство направили мне по вопросу о желании Мендрина, русского ученого, быть допущенным посещать занятия в Токийском императорском университете. Господин Комацубара только что сообщил мне, и я имею честь довести до Вашего Превосходительства, что было решено по его просьбе допустить Мендрина в Дайгакуин в качестве студента, изучающего литературу...» В 1918 г. — после отделения от Восточного института Высшего политехникума — Мендрин был избран его ректором. Скончался В.М.Мендрин во Владивостоке 22 мая 1920 года, похоронен на Покровском кладбище, могила его не сохранилась. Его обширный научный архив утрачен. 24 сентября 2005 года на аллее Славы ДВГТУ В.М.Мендрину был открыт памятник. Военная карьера:1889 — выпущен из училища во 2-й пеший батальон Забайкальского казачьего войска; 1890 — заведующий оружием; 1894 — сотник; 1895 — командир сотни; 1896 — заведующий охотничьей командой (разведвзвод); 1898, январь — прикомандирован к 1-му Верхнеудинскому полку Забайкальского казачьего войска; 1898, июнь — переведен в 1-й Читинский полк Забайкальского казачьего войска; 1899 — командир сотни, подъесаул; 1901, март — комендант железнодорожной станции Шаньхайгуань; 1901, апрель — комендант пристани Шаньхайгуань; 1901, май — прикомандирован к 1-му Восточно-Сибирскому сапёрному батальону; 1903, сентябрь — откомандирован в 1-й Читинский полк Забайкальского казачьего войска; 1904, февраль — командирован в распоряжение военного комиссара в город Мукден; 1904, октябрь — есаул; 1904, декабрь — исполняющий должность начальника административного отделения канцелярии Российской военной комиссии Мукденской провинции; 1908 — уволен со службы «по домашним обстоятельствам» в чине войскового старшины (подполковника); 1915, май — призван из запаса в ополчение, числился при штабе Владивостокской крепости; 1915, июнь — определен в Уссурийский казачий полк в чине есаула. Публикации и труды: Астон В.Г. История японской литературы / Перевод с английского В.Мендрина; Под редакцией Е.Спальвина. — Владивосток,1904. (Известия Восточного института; Тома 11—12); «Вот, мой сын!..» [: перевод с японского] // Поздняков Н.И. Японская поэзия. — Москва, 1905; «Ну! Теперь наступило время» [:перевод с японского] // Поздняков Н.И. Японская поэзия. — Москва, 1905; Отчеты оставленного при Восточном институте для приготовления к профессорскому званию по кафедре японской словесности В.М.Мендрина. I, II. О ходе работ за время с 14 января по 14 августа 1908 года. О ходе работ за время с 14 августа 1908 г. по 14 июня 1909 г. - Владивосток, 1909. (Известия Восточного института; Том 32, выпуск 1); Садзанами Сандзин. Нихон мукаси банаси. Сказания древней Японии / Перевод с японского с примечаниями и вступительной статьей В.М.Мендрина. — Санкт-Петербург, [8]; Переиздания: Садзанами Сандзин. Нихон мукаси банаси: Сказания древней Японии / Перевод с японского с примечаниями и вступительной статьей В.М.Мендрина. — Москва; Санкт-Петербург, 2000. ISBN 5-89740-037-7; Зыбь большой реки: Старинные японские предания // Перевод с японского и примечания В.М.Мендрина. — Москва, 2000. — ISBN 5-04-005834-9; Соробун. Анализ японского эпистолярного стиля: В 2 частях — Владивосток, 1910—1914. (Известия Восточного института; Том 34, выпуск 1; Том 48, выпуски 1—2); Рай Дзио Сисей. История сиогуната в Японии / Перевод с японского с примечаниями и комментариями В.М.Мендрина. Книги 1—6. — Владивосток, 1910—1915. (Известия Восточного института; Том 33, выпуск 2; Том 36, выпуск 1; Том 39, выпуск 1; Том 39, выпуск 2; Том 50; Том 60); Переиздание: Мендрин В.М. История сёгуната в Японии (Нихон гайси): В 2 2 томах — Москва; Санкт-Петербург, 1999. — ISBN 5-89740-034-2; Сиогун и сейитай сиогун. Бакуфу. Лингвистические и исторические очерки. — Владивосток, 1916. (Известия Восточного института; Том 61); Переиздано в книге : Мендрин В.М. История сёгуната в Японии (Нихон гайси): В 2 2 томах — Том 2. — Москва ; Санкт-Петербург, 1999; Сансю но дзинки. Три священных сокровища Японии. — Владивосток, 1916. (Известия Восточного института); Переиздано в книге: Мендрин В.М. История сёгуната в Японии (Нихон гайси): В 2 томах. — Том 2. — Москва ; Санкт-Петербург, 1999; Зыбь большой реки: старинные японские предания: перевод с японского / Оэ Садзанами; примечания В.М.Мендрина. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000; Кроме того, готовилась к печати, но так и не вышла «История культуры Японии». Источники: Послужной список подъесаула 1-го Читинского полка Забайкальского казачьего войска Мендрин В.М. по состоянию на 8 февраля 1905 г. // РГВИА, фонд 409, опись 1, дело 338—527; Об определении на службу отставного войскового старшины Мендрин В.М. // Там же, фонд 400, опись 9, дело 36133; Отчет о состоянии и деятельности Восточного института за 1909 г. — Владивосток, 1910. (Известия Восточного института. Официальные приложения, 1). Страницы 11—12; А.П.Лекция В.М.Мендрина // Дальневосточный мир. — Владивосток, 1914. № 8; История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. — Москва, 1997. — Страницы 59, 71, 349—350, 352; Wolff David. To the Harbin Station. The Liberal Alternative in Russian Manchuria, 1898—1914. — Stanford (CA), 1999. — P. 157; Русские военные востоковеды: до 1917 г.: Биобиблиографический словарь / Автор-составитель М.К.Басханов. — Москва, 2005. — Страницы 164—165.

1867

Александр Павлов Малинов (болгарское имя — Александър Павлов Малинов)

болгарский политический деятель, лидер Демократической партии. Премьер-министр Болгарии в 30-м (1908—1910), 31-м (1910—1911), 36-м (1918), 37-м (1918) и 46-м (1931) правительствах. С его именем связано провозглашения Независимости Болгарии. Малинов избирался депутатом в XI (1901), XIV (1908—1911), XV (1911—1913), XVI (1913), XVII (1914—1919), XVIII (1919—1920), XIX (1920—1923), XX (1923), XXI (1923—1927), XXII (1927—1931) и XXIII (1931—1934) Обыкновенное Народное собрание и в V Великое Народное собрание (1911). Был председателем XXIII Обыкновенного Народного собрания (1931—1934). Родился в болгарском селе Пандаклий (современная Ореховка, Болградский район) в Бессарабии. После получения в 1891 году юридического образования в Киеве Александр Малинов уезжает в Болгарию. Там он работает адвокатом, прокурором, судьей в Пловдиве. Становится активным деятелем Демократической партии и после смерти Петко Каравелова Малинов возглавляет партию. Во время премьерства Малинова провозглашена Независимость Болгарии (22 сентября 1908) — была отброшена вассальная зависимость от Османской империи и Болгария объявлялась Царством. В конце Первой мировой войны Александр Малинов возглавляет два коалиционных правительства, которые заключают Салоникское перемирие и подавляют Владайское восстание. Во время управления Александра Стамболийского был отправлен в тюрьму(1922), вместе с другими лидерами оппозиции. После переворота 9 июня был освобожден и вошел в созданный Демократический союз, но в 1924 г покидает его и переходит в оппозицию. Как лидер Демократической партии явился одним из инициаторов создания коалиции Народного блока, который выигрывает выборы в 1931 г. Александр Малинов скончался в Софии 20 марта 1938 года во время предвыборного собрания. Похоронен на Центральном кладбище в Софии.

1868

Абрам Михайлович Драгомиров

русский генерал от кавалерии. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны на стороне Белого движения. Сын генерала-от-инфантерии Михаила Ивановича Драгомирова и жены его Софьи Абрамовны Григорович (1845—1912). По окончании Пажеского корпуса в 1887 году был выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Семёновский полк. 19 августа 1891 года произведён в поручики. В 1893 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду, с малой серебряной медалью. 1 июня 1893 года за отличие произведён в штабс-капитаны гвардии, с переименованием в капитаны Генерального штаба. Дальнейшую службу проходил в Кавказском военном округе, сначала с ноября 1893 года, в должности старшего адъютанта штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии, затем с августа 1895 года — обер-офицер для особых поручений при командующем войсками Кавказского ВО. Для изучения технической стороны кавалерийской службы был прикомандирован к Офицерской кавалерийской школе с октября 1895 по август 1896 года. Цензовое командование эскадроном отбывал с ноября 1896 года по ноябрь 1897 года в 44-м драгунском Нижегородском полку, затем занимал ряд штабных должностей. 18 декабря 1898 года произведён в подполковники, 19 декабря 1902 года — в полковники. С декабря 1902 года по февраль 1903 года — начальник штаба 7-й кавалерийской дивизии, затем назначен начальником штаба 10-й кавалерийской дивизии. С мая по август 1912 года — начальник штаба Ковенской крепости, 3 июня 1912 года был произведён в генерал-майоры «за отличие».

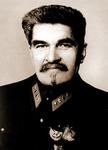

Генералы русской армии.

Сидят: Ю.Н.Данилов, А.И.Литвинов, Н.В.Рузский, Р.Д.Радко-Дмитриев, А.М.Драгомиров Стоят: В.Г.Болдырев, И.З.Одишелидзе, В.В.Беляев, Е.К.Миллер. Фото, около 1917

Первая мировая война

С 10 декабря 1912 года в должности начальника 2-й отдельной кавалерийской бригады, с которой вступил в Первую мировую войну. 29 августа 1914 года произведён в генерал-лейтенанты. С 25 декабря 1914 года — начальник 16-й кавалерийской дивизии, которая была развёрнута на базе 2-й отдельной кавалерийской бригады. С 19 апреля 1915 года, назначен командиром 9-го армейского корпуса, входившего в состав 3-й армии. Весной 1915 года, во время прорыва (Горлицкий прорыв) германскими войсками генерала А. фон Макензена позиций 3-й армии на участке Горлице-Тарнов и последовавшей за этим катастрофы, пытался организовать сопротивление наступающим войскам противника. Против его корпуса, развернутого по Дунайцу, противник сосредоточил 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа-Фердинанда (9-й, 14-й австро-венгерские и 22-й резервный германские корпуса). 2 мая его позиции были атакованы превосходящими силами противника. Несмотря на это, Драгомиров отразил атаку 4-й австро-венгерской армии и продолжал удерживать позиции на Дунайце. Однако из-за общей катастрофы постигшей армию, генерал Р.Д.Радко-Дмитриев 6 мая отдал приказ об отходе за Сан. В ходе этих боев корпус Драгомирова понес огромные потери. В ходе Лобчевского сражения 1-3 июня на долю корпуса пришёлся наибольший успех, именно части Драгомирова взяли большую часть из 7 тысяч пленных и 6 орудий. Затем некоторое время командовал конным корпусом в составе 7-й армии генерала Щербачева во время неудачного прорыва на Стрыпе. С 27 августа 1916 года — командующий 5-й армией Северного фронта. В августе 1916 года произведён в генералы от кавалерии. По плану кампании 1917 года на армию Драгомирова, усиленную до 14 дивизий, возлагалось нанесение главного удара фронта — от Двинска на Свенцяны. С 12 мая 1917 года назначен на должность главнокомандующего армиями Северного фронта. После совещания, прошедшего 17 мая 1917 года в Зимнем дворце, где генерал Драгомиров резко высказался по поводу Декларации прав военнослужащих, был 14 июня 1917 года освобождён от должности, после чего находился в распоряжении Военного министра. В конце 1917 года уехал на Дон.

Деятель Белого движения

В Белом движении занимал пост 2-го заместителя председателя Особого совещания и помощника Верховного руководителя Добровольческой армии, затем в период с октября 1918 года по сентябрь 1919 года — в должности председателя Особого совещания. Летом 1919 года вёл в Париже переговоры с правительствами адмирала Колчака и стран Антанты о помощи Югу России. С сентября по декабрь 1919 года — командующий войсками Киевской области. Со 2 января 1920 года, состоял в распоряжении главнокомандующего ВСЮР. В марте 1920 года был председателем Военного совета, собранного по приказу Верховного главнокомандующего ВСЮР генерала Деникина А.И. для избрания его преемника. 4 сентября 1920 года был назначен председателем Комитета ордена Святителя Николая Чудотворца. В 1920—1924 гг. — генерал для поручений при главнокомандующем Русской армии генерал-лейтенанте бароне Врангеле.

В эмиграции

После поражения белых армий эвакуировался из Севастополя в Константинополь, откуда затем переехал в Сербию, а в 1931 году во Францию. Принимал активное участие в деятельности РОВС, в 1924—1939 гг. — генерал для поручений при председателе РОВС, с июня 1931 по август 1934 — председатель районного правления Общества офицеров Генштаба 1-го отдела РОВС. В 1934 году переехал в Сербию, а затем в Австрию. Во время 2-й мировой войны выступал в поддержку движения генерала Власова А.А. и в начале 1945 года был назначен в резерв чинов при штабе Русской освободительной армии. Умер в Ганьи под Парижем 9 декабря 1955 года. Похоронен на кладбище Сент-Женьев-де-Буа. Награды: Орден Святого Станислава III степени (1896); Орден Святой Анны III степени (1897); Орден Святого Станислава II степени (1901); Орден Святой Анны II степени (1905); Орден Святого Владимира IV степени (1908); Орден Святого Владимира III степени (1913); Орден Святого Георгия IV степени (1914); Орден Святого Георгия III степени (1915).

1868

Трофим (в миру — Тимофей Маркович Якобчук)

епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский, викарий Ярославской епархии. Родился в селе Новые Прилуки Старо-Прилукской волости Бердичевского уезда Киевской губернии, в крестьянской семье. Получил домашнее образование. Был иеромонахом в Воскресенском монастыре (Макариевской пустыни) Новгородской епархии. Годы жизни в возрождаемом монастыре стали для иеромонаха Трофима серьёзной школой, подготовившей его к последующим церковным трудам. Он стал деятельным помощником настоятеля иеромонаха Кирилла (Васильева), который подвизался в обители со дня ее возобновления. Указом Святейшего Синода от 13 сентября 1913 года за № 14518 иеромонах Макариевской пустыни Новгородской епархии Трофим был назначен настоятелем Уфимского Успенского мужского монастыря. В 1915 году награждён саном игумена. За патриотическую и благотворительную деятельность Успенского монастыря в годы войны указом Святейшего Синода от 29 июня 1917 года игумен Трофим был награждён саном архимандрита. Возведение в сан совершил епископ Андрей 20 июля 1917 года при служении в Троице-Сергиевой лавре. Весной 1918 года монастырь был закрыт советской властью, однако после перехода губернии под власть чехословацких войск и частей Народной армии, обитель вновь открылась. С приходом в июне 1919 года большевиков Успенская обитель была окончательно закрыта. Архимандрит Трофим служил в уфимских храмах. 17 ноября 1922 года в Златоусте хиротонисан епископом Андреем (Ухтомским) и епископом Златоустовским Николаем (Ипатовым) во епископа Бирского, викария Уфимской епархии. Будучи деятелем «Уфимской автокефалии», участвовал в пяти тайных архиерейских хиротониях. Активно боролся против обновленчества. 11 августа 1923 года Патриархом Тихоном назначен временным управляющим Оренбургской епархией. Управлял кафедрой до 13 декабря того же года. 30 октября 1923 года Патриархом Тихоном командирован в город Царицын «для удовлетворения религиозных нужд православных людей». С 14 декабря 1923 до 18 мая 1924 года — епископ Сызранский. В Прошении приходских советов г. Сызрани Патриарху Тихону от 6 мая 1924 года значилось: его возвращение в Сызрань «… по неоднократным и настойчивым заявлениям уполномоченного местного ОГПУ, чревато как для него печальными последствиями, так и для паствы, которая вновь останется без епископа и без всякого руководящего органа». С 18 мая 1924 года временно управлял Ярославской епархией. Приблизительно с того же времени являлся епископом Ростовским, викарием Ярославской губернии. С конца ноября 1924 года — на покое. Проживал в Москве. Согласно «Списку православных епископов, подвергшихся гонениям до 1-го марта 1930 г.» в 1924—1927 годах отбывал ссылку в Хабаровске. По данным же Михаила Губонина, епископ Трофим в 1925 году занимал Хабаровскую, затем Ижевскую, Воткинскую (в. у.), Ковровскую (в. у.) кафедры. В 1926 году — Краснодарскую и Кубанскую кафедры. В 1926 году органами ОГПУ был «административно выслан из Москвы за религиозную деятельность» на Север. С июня 1927 года он находился в ссылке в деревне Масельская Гора Толвуйского сельсовета Заонежского района Карельской АССР. Возможно он был одним из 72 архиереев, которые осенью 1926 года приняли участие в попытке заочного, через сбор подписей, избрания на Патриарший Престол митрополита Кирилла (Смирнова), что и стало причиной бессрочной ссылки. Указание на то, что он в 1930—1931 годах временно управлял Благовещенской епархией недостоверно. 27 июля 1937 года — арестован. Епископа Трофима, которому в мае 1937 года исполнилось 68 лет, обвинили в руководстве повстанческой организацией, якобы созданной им и действовавшей с 1927 года. 2 ноября 1937 года Тройкой при УНКВД СССР Карельской АССР приговорён приговорен к расстрелу и конфискации личного имущества по статье 58-10, 58-11 УК РСФСР. 4 ноября 1937 года — расстрелян. Реабилитирован 16 марта 1989 года на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года.

1870

Александр Николаевич Бенуа (Alexandre Benois

русский художник, театральный деятель, историк и критик искусства; основоположник объединения «Мир искусства». Родился в Санкт-Петербурге. Семья Бенуа, как теперь бы сказали, была элитарной: отец, Николай Леонтьевич, — известный зодчий, по его стопам пошли старшие сыновья Альберт и Леонтий (Людовик). Брат Альберт — не только архитектор, но и отличный акварелист, стал первым учителем Александра. В семье мальчику привили любовь к рисованию и к мировому культурному наследию вообще: к античной мифологии — наглядно, по экспонатам Эрмитажа и прогулкам по Летнему саду, к искусству книгоиздания — на раритетах из роскошной домашней библиотеки, к истории — через регулярно пополняемую отцом коллекцию оловянных солдатиков. Правда, такое домашнее обучение имело и свои недостатки — к 7 годам мальчик не умел ни читать, ни писать… Обязательное начальное образование Бенуа получил в знаменитой частной гимназии К.И.Мая, с аттестатом которой стартовали многие известные в будущем люди. Учась в гимназии, он посещал вечерние классы Академии художеств, но поступать туда не стал — в 24 года окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В том же 1894-м он дебютировал как искусствовед — вышел в свет 3-й том «Истории живописи в XIX веке» Р.Мутера, для которого Бенуа написал главу о русском искусстве. И в дальнейшем Александр Николаевич лелеял это двуединство, совмещая в себе художника и теоретика искусства. По рождению и воспитанию оказавшись «гражданином мира», Александр Бенуа не представлял себя в отрыве от Западной Европы, которую родители постарались показать мальчику с детства (самостоятельным заграничным путешествием отец поощрил сына по случаю окончания им гимназии). Но первой «взрослой» поездкой стало его путешествие в 1897–1898 годах в Германию, Швейцарию, Италию и Францию.

Портрет работы Леона Бакста (1898)

Во Франции Александр Николаевич нашел и свою тему — та обширная поездка вдохновила его на большую меланхолично-гротескную акварельную серию «Последние прогулки Людовика XIV». В то время окончательно оформилось творческое и эстетическое кредо Бенуа — романтическая оппозиция к современности, а за ним утвердилась слава «певца Версаля». Вкусы и пристрастия Бенуа определили и его дружеский круг: к большинству художников-«славянофилов» он относился без особого почтения, хотя и с пониманием, а среди ближайших его друзей оказались Николай Рерих, Дмитрий Философов, Константин Сомов, Валентин Серов, Константин Коровин, Мстислав Добужинский, Лев Бакст, Евгений Лансере, Игорь Грабарь и, конечно, Сергей Дягилев. Именно дружеские отношения, построенные на общности взглядов и идей, и разбудили в деятельном Бенуа желание собрать всех единомышленников под одну крышу. Началом литературно-художественного объединения «Мир искусства» стала организованная в 1897 году Дягилевым выставка русских и финляндских художников в Санкт-Петербурге. А первый номер журнала «Мир искусства» вышел осенью 1898 года (без прямого участия Бенуа, который тогда находился в Париже), и оказался неудачным. Заявленный как манифест нового направления в искусстве, журнал содержал много репродукций Виктора Васнецова, которого Бенуа называл «якобы основоположником новой русской церковной и национальной живописи». А вот написанная в этот номер статья Бенуа, где он легонько задел передвижников, в журнал не пошла. Когда идея издания-манифеста только парила в воздухе, между «отцами-основателями» регулярно возникали серьезные разногласия по вопросам их общей эстетической ориентации, которая — единая в целом — непременно разбивалась на личностные восприятия.

А.Бенуа. Прогулка короля. 1906. ГТГ

Лишь на третий год выхода журнал обрел тот вид, к которому группа друзей-единомышленников целенаправленно стремилась, когда внутреннее содержание (наконец-то устраивавшее всех) получило идеальное дизайнерское воплощение: на бумаге верже, со шрифтом елизаветинской эпохи, с качественными иллюстрациями и фотографиями. К началу века журнал стал действительно новаторским. А в 1904 году он умер естественной смертью: к тому времени Бенуа, Дягилев и Философов сочли, что журнал свою задачу выполнил. У фонтанирующих идеями друзей появилось другое увлечение. Сам Бенуа с некоторым даже удивлением отмечал в себе способность перестраиваться. Особенно сильно это заметно на переменах в его музыкальных вкусах. С детства влюбленный в Вагнера, к 30 годам Александр Николаевич навсегда попал в плен музыки русской: «Кто бы напророчил, что недалек тот день, когда мы станем предпочитать отечественных композиторов всем остальным…» Через обожание музыки Чайковского, а потом и Стравинского Бенуа пришел в стан поклонников русского балета, чему в очень большой степени посодействовал давний друг Сергей Дягилев. Именно по инициативе Бенуа была организована частная балетная труппа «Русские сезоны», начавшая в 1909 году свои триумфальные выступления в Париже.

А.Бенуа. Иллюстрация к «Медному всаднику» А.С.Пушкина

Бенуа занял в труппе пост директора по художественной части. Для дягилевских сезонов он оформил несколько спектаклей, в том числе и такие знаковые, как балет Игоря Стравинского «Петрушка» в парижском театре Шатле (1911 год), декорации к которому стали одним из высших достижений Бенуа-художника. Сценографические успехи Александра Николаевича не остались незамеченными и на драматических площадках — по приглашению Станиславского и Немировича-Данченко Бенуа вошел в руководство Московским Художественным театром, где в 1913–1915 годах занимал должность главного художника и на мхатовской сцене осуществил несколько постановок, лучшей из которых считаются «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина. Бенуа по-прежнему много рисовал: иллюстрировал Пушкина — «Пиковую даму» и «Медного всадника», выпустил книгу «Азбука в картинах Александра Бенуа». Помимо этого, в 1901 году он основал и в течение 3 лет редактировал журнал «Художественные сокровища России», одновременно сотрудничал в журналах «Старые годы», «Московский еженедельник», газетах «Слово» и «Речь». После Февральской революции 1917 года Бенуа активно вовлекся в реформы культурной жизни и музейную работу. Не то чтобы на него сильно повлиял призыв Блока «слушать музыку революции» (Бенуа был абсолютно аполитичен), просто, как всякий русский интеллигент, он всегда считал себя способным к служению России, если возникает такая потребность. И она возникла. Увидев после «исторического штурма» Зимнего дворца буквально распахнутые настежь музейные залы, Бенуа потом старался об этом не вспоминать… И в должности директора Картинной галереи Эрмитажа оказался человеком на своем месте. Он издал новый каталог Галереи, по-прежнему выступал как художник книги и театра, участвовал в выставках… А поскольку советская власть даром никого не кормила, то участие Бенуа в работе всяческих организаций (под эгидой Максима Горького), связанных главным образом с охраной памятников культуры, было продиктовано даже практическими соображениями: нужно было просто на что-то жить. Конечно, мысль об эмиграции Александра Николаевича не покидала изначально, однако первое время большевики относились к художнику лояльно. Благодаря ходатайству наркома просвещения Луначарского, написавшего Ленину, что «Бенуа — тончайший эстет, замечательный художник и очаровательнейший человек… приветствовал Октябрьский переворот еще до Октября» (?!).

Бенуа А.Н. Финляндия. Вид с балкона дома в Лангинкоски. 1890 Бумага на картоне, акварель, лак Национальный художественный музей Республики Беларусь

С таким «мандатом» Александра Николаевича даже в зарубежные поездки выпускали. В 1926 году Бенуа стал невозвращенцем — срок его очередной командировки истек, и он с семьей обосновался в Париже. Здесь было уже много своих — писательница Тэффи, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Константин Сомов, Сергей Маковский, Константин Коровин, Юрий Анненков… Все жили и кормились, кто как умел: кто шел в таксисты, а кто — в дегустаторы паюсной икры. Все читали «Последние новости» — милюковскую газету с сорокатысячным тиражом, где много места отводилось литературе, культуре и искусству. Бенуа стал желанным автором: выступал как критик, печатал свои «Художественные письма», кроме того, пошел работать в театр — в парижскую Гранд-опера. Но в 1939-м разразилась Вторая мировая война… Впервые послевоенные годы Бенуа еще продолжал работать — в миланской опере Ла Скала, но большую часть времени отдавал книге мемуаров «Мои воспоминания», которая стала последней выпущенной «Издательством имени Чехова» в Вашингтоне. Американский двухтомник со своей правкой-дополнениями Бенуа переслал в СССР известному искусствоведу Алексею Савинову — с просьбой оказать содействие в издании на родине. Однако Савинову, ненамного пережившему автора, исполнить его просьбу не удалось. Единственной связью с Россией для Бенуа осталась переписка — грустная, ностальгическая. «…Как хотелось бы быть там, где у меня открылись глаза на красоту жизни и природы, где я впервые вкусил любви… Почему я не дома?!» — писал Бенуа в 1957 году другу-«мирискуснику» Игорю Грабарю. 9 февраля 1960 года Александр Николаевич Бенуа тихо угас в своей парижской квартире. К тому времени в восприятии современников «мирискусник № 1» давно стал таким же музейным раритетом, как его детская коллекция оловянных солдатиков — в ряду других экспонатов Эрмитажа… Похоронен на кладбище Батиньоль в Париже. В 1991 году Международным союзом деятелей хореографии был учрежден приз, носящий имя Бенуа - международный балетный приз «Бенуа де ла данс». Приз вручается по традиции в апреле, в Международный день танца, который отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО.

Семья

Происходил из художественной династии Бенуа: сын Н.Л.Бенуа, брат Л.Н.Бенуа и А.Н.Бенуа и двоюродный брат Ю.Ю.Бенуа. Женился в 1894 году на дочери музыканта и капельмейстера Карла Ивановича Кинда, Анне Карловне (1869—1952), с которой был знаком с 1876 года (с момента бракосочетания старшего брата Александра — Альберта Бенуа со старшей сестрой Анны — Марией Кинд). У них родились дети: Анна-Камилла-Елизавета (25 августа 1895 — 1984). Её муж (с 1919) — Ю.Ю.Черкесов (1900—1943); Елена (12 апреля 1898, Париж — 16 июля 1972, Париж). Её мужья: Б.П.Попов (с 1919), И.А.Вышнеградский (с 1923), А.Я.Браславский (с 1929), Реми Клеман (с 1939); Николай (2 мая 1901 — 31 марта 1988). Сочинения: Запрос «Библиография Александра Николаевича Бенуа» перенаправляется сюда. На эту тему нужно создать отдельную статью; История русской живописи в XIX веке. 1902; Азбука в картинках. А.Н.Бенуа. Санкт-Петербург. 1904; Русская школа живописи, Санкт-Петербург, 1904; Современное искусство (Benois, A. Die moderne Kunst. In: Melnik, J. (1906): Russen über Russland. Frankfurt a. M., Rütten & Loening, S. 517—538); Художественные письма, газета «Речь», ноябрь 1908 — февраль 1917; Царское село в царствование императрицы Елизаветы Петровны, Санкт-Петербург, 1910; История живописи всех времён и народов (Санкт-Петербург, 1912-17; в четырёх томах и 22 выпусках; не окончена); Возникновение «Мира искусства», Ленинград, 1928; Жизнь художника. Воспоминания, тома 1-2, Нью-Йорк, 1955; Александр Бенуа размышляет… (статьи и письма 1917—1960 г.), Москва, 1968; Memoirs, v. 1-2, L., 1960—1964; Мои воспоминания. В пяти книгах. том 1 и том 2. Издание второе, дополненное. Москва, Издательство «Наука» 1990; Бенуа А.Н. Мои воспоминания (в двух томах). — Москва:Захаров, 2005. — 912+640 страниц. — ISBN 5-8159-0506-2; Бенуа А.Н. Мой Дневник: 1916—1917-1918 / Вступитительная статья Дж.Э.Боулта и Н.Д.Лобанова-Ростовского; Подготовка текста Н.И.Александровой и Т.В.Есиной; Комментарии Н.И. Александровой и А.В.Ревякина. — Москва: Русский путь, 2003. 704 страниц, иллюстрации. ISBN 5-85887-163-1 (Всероссийская мемуарная библиотека, Выпуск 10); Бенуа А.Н. Дневник 1916–1918 годов. — Москва: Захаров, 2010. — 768 страниц — ISBN 978-5-8159-1032-4; Бенуа А.Н. Дневник 1918–1924 годов. — Москва: Захаров, 2010. — 816 страниц. — ISBN 978-5-8159-1031-7. Документы, воспоминания и критика: Бурлюк Д.Д. Галдящие «бенуа» и Новое Русское Национальное Искусство (Разговор г. Бурлюка, г. Бенуа и г. Репина об искусстве); Н.Д.Б. [Бурлюк Н.Д.] О пародии и о подражании. Санкт-Петербург: Книгопечатня Шмидт, 1913. 22 страницы. Исследования: Завьялова А.Е. Александр Бенуа и Константин Сомов. Художники среди книг. — Москва : Театралис, 2012. — 208 страниц. — 300 экземпляров. — ISBN 978-5-902492-25-2; Сеславинский, М.В., Тараканова О.Л. Книги для гурманов : Библиофильские издания конца ХIX — начала ХХ века : альбом. — Москва : Белый город, 2010. — 310 страниц.— ISBN 978-5-7793-1696-5; Сеславинский, М.В. Рандеву : Русские художники во французском книгоиздании первой половины ХХ века : альбом-каталог. — Москва : Астрель, 2009. — 504 страницы. — ISBN 978-5-94829-036-2; Сеславинский, М.В. Французские библиофильские издания в оформлении русских художников-эмигрантов (1920-1940-е годы) : монография. — Москва : ИД «Университетская книга», 2012. — 254 страницы. — ISBN 978-5-454-00003-5; Эрнст С.А. Бенуа. — Петроград, 1921; Эткинд М.Г. Александр Николаевич Бенуа. 1870-1960 / [Вступ. статья чл.-кор. Акад. наук СССР заслуж. деятеля искусств РСФСР профессора, доктора искусствоведения А.А.Сидорова]. — Ленинград—Москва : Искусство, 1965. — 215 страниц; Эткинд М.Г. А.Н.Бенуа и русская художественная культура конца XIX — начала XX века / Марк Эткинд. — Ленинград. : Художник РСФСР, 1989. — 478 страниц. Справочные издания: Бенуа // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1905. — Том дополнительный I. — Страница 248; Бенуа Александр Николаевич / В.М.Петюшенко // Бари — Браслет. — Москва : Советская энциклопедия, 1970. — Страницы 201–202. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 томах] / главный редактор А.М.Прохоров ; 1969—1978, том 3).

1870

Виктория Луиза София Августа Амелия Елена (Victoria Louise Sophia Augusta Amelia Helena)

член британской королевской семьи, внучка королевы Виктории. Принцесса Елена Виктория родилась в Фрогмор-хаусе, возле Виндзорского замка, Беркшир, Великобритания. Её отец был принц Кристиан Шлезвиг-Гольштейнский, третий сын Кристиана, герцога Шлезвиг-Гольштейнского, и графини Луизы Даннесколд-Самсое. Её мать была принцесса Елена, пятый ребёнок и третья дочь королевы Виктории и принца Альберта Саксен-Кобург-Готского. Её родители жили в Соединенном Королевстве, в Камберленд-Лодж, и принцесса считалась членом британской королевской семьи. Её титул был Принцесса Елена Виктория Шлезвиг-Гольштейнская.

Принцесса Елена Виктория в детстве.

Она провела большую часть своего детства в Камберленд-Лодже. В семье её назвали «Тора». Она официально стала употреблять свои имена Елена Виктория, выбрав их из своих шести христианских имён.

Королевские обязанности

Принцесса Елена Виктория никогда не выходила замуж. Она последовала примеру своей матери и стала работать в различных благотворительных организациях. Во время Первой мировой войны она стала медсестрой и включала в это дело других женщин. Елена Виктория посетила британские войска во Франции и получила разрешение от государственного секретаря по вопросам войны лорда Китченера устраивать развлечения для них. Между мировыми войнами Елена Виктория и её младшая сестра принцесса Мария-Луиза с энтузиазмом стали покровителями музыки в их лондонской резиденции. После немецкого воздушного налета, когда их дом был повреждён в 1940 году, две принцессы переехали на Беркли-сквер.

Первая мировая война

В июле 1917 года король Георг V изменил название британского королевского дома из Саксен-Кобург-Готского дома в дом Виндзоров. Он также отказался от имени себя и своих многочисленных двоюродных братьев и сестёр, которые были британскими подданными, от всех немецких титулов и фамилий. Принцесса Елена Виктория и принцесса Мария-Луиза перестали использовать свой титул Принцесс Шлезвиг-Гольштейнских. Вместо этого они стали известны просто как «Её Высочество принцесса Елена Виктория» и «Её Высочество принцесса Мария-Луиза». Последний раз она появилась на публике на свадьбе будущей королевы Елизаветы II и принца Греческого и Датского Филиппа, герцога Эдинбургского 20 ноября 1947 года. Принцесса Елена Виктория умерла в Лондоне на Беркли-сквере 13 марта 1948 года и была похоронена в Королевской усыпальнице во Фрогморе.

Титулы: 1870—1917: Её Высочество Принцесса Елена Виктория Шлезвиг-Гольштейнская; 1917—1948: Её Высочество Принцесса Елена Виктория. Награды: Королевский орден Виктории и Альберта; Орден Индийской короны; Орден Британской империи; Орден Святого Иоанна Иерусалимского (Великобритания); Дама Ордена Королевы Марии-Луизы.

[535x700]

[535x700]

1870

Александр Евгеньевич Пресняков

русский историк, историк, член-корреспондент Российской Академии Наук (1920), профессор Санкт-Петербургского университета. Родился в Одессе, в семье Евгения Львовича Преснякова, инженера-путейца, члена правлений различных железных дорог, автора статей по экономике путей сообщения. Окончил гимназию в Тифлисе (1889), историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1893; автор сочинения «Царственная книга, её состав и происхождение»). Ученик С.Ф.Платонова, был оставлен при кафедре русской истории университета для подготовки к профессорскому званию. Магистр русской истории (1909; тема диссертации: «Княжое право в Древней Руси»). Доктор русской истории (1918; тема диссертации: «Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII—XV столетий»). Преподавал в частных гимназиях Таганцевой и Стоюниной, в Екатерининском сиротском институте, на Педагогических курсах при Санкт-Петербургских женских гимназиях. С 1907 года — приват-доцент, с 1918 года — профессор по кафедре русской истории Санкт-Петербургского (затем — Петроградского, Ленинградского) университета. Также преподавал историю русского права на Высших женских курсах, был одним из организаторов Женского педагогического института. Был профессором Института красной профессуры (с 1927 года), Педагогического института имени А.И.Герцена.

Научная деятельность

Основные темы научных интересов Преснякова в предреволюционный период — история политических отношений на Руси до XVI века, источниковедческие вопросы летописания XVI века, история общественной мысли XIX века. Отвергал теорию «родового княжеского владения» в Киевской Руси, полагая, что в основе княжеской собственности лежит «семейное, отчинное право». Разрабатывал историю «княжого права»: считал, что одним из важнейших направлений деятельности древнерусских князей было создание рядом с обычно-правовыми союзами членов племени особого «союза княжой защиты», в который входили и княжеская дружина, и население княжеских сёл. Считал, что княжая защита была «общеисторическим явлением у всех европейских народов». Исследовал процесс централизации в тесной связи со всем комплексом международных отношений Северо-Восточной Руси; процесс объединения русских земель с позиции внутренней истории не только Московского великого княжества, но и удельных — Тверского, Рязанского и Нижегородского. Был противником резкого противопоставления истории Киевской и Владимиро-Суздальской Руси. Доказывал, что семейно-вотчинные разделы волостей-княжений во Владимиро-Суздальской Руси всегда были лишь продолжением семейно-вотчинных разделов Киевской Руси. После 1918 продолжал исследования в области истории средневековой Руси, в частности, занимался теоретическими вопросами феодализма в России. Но при этом уделял значительное внимание истории XIX века, автор исторических портретов российских императоров, обстоятельного исследования по истории движения декабристов, основанного на источниках. В работах по историографии Пресняков одним из первых сформулировал концепцию «петербургской исторической школы» как школы «восстановления права источника и факта вне зависимости от историографической традиции» в противовес московской (по своему характеру историко-социологической). Пресняков был одним из организаторов (в 1921 году) и директором (с 1922 года) Исторического научно-исследовательского института при Петроградском университете (институт фактически существовал до 1925 года). Затем был директором Ленинградского отделения Института истории РАНИОН (1927—1928). Наиболее известные ученики А.Е.Преснякова — Б.А.Романов, С.Н.Чернов. Умер в Ленинграде 30 сентября 1929 года.

Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

Труды: Пресняков, А.Е. Царственная книга, её состав и происхождение. — Санкт-Петербург, 1893; Пресняков, А.Е. Княжое право в Древней Руси: очерки по X—XII векам. — Санкт-Петербург, 1909 (новое издание — Москва, 1993); Пресняков, А.Е. Правительствующий Сенат в царствование Елисаветы Петровны / История Правительствующего Сената. — Санкт-Петербург, 1911; Пресняков, А.Е. Московское царство. — Петроград, 1918; Пресняков, А.Е. Образование Великорусского государства: Очерки по истории XIII—XV столетий. — Москва, 1918 (новое издание — Москва, 1998); Пресняков, А.Е.. Александр Первый. — Петроград, 1924; Пресняков, А.Е. Апогей самодержавия. Николай I. — Ленинград, 1925; Пресняков, А.Е. 14 декабря 1825 г. Москва — Ленинград, 1926; Пресняков, А.Е. Лекции по русской истории. тома 1-2. — Москва, 1938—1939; Пресняков, А.Е. Российские самодержцы / Составитель, автор предисловия и приложения доктор исторических наук А.Ф.Смирнов; Редактор А.Н.Казакевич; Художник Б.А.Лавров. — Москва: Книга, 1990. — 464 страницы. — 200 000 экземпляров. — ISBN 5-212-00489-6 (обложка); Александр Евгеньевич Пресняков: письма и дневники, 1889—1927. — Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2005. Библиография: Чирков С.В. Александр Евгеньевич Пресняков / Портреты историков. Время и судьбы. Том 1. Москва, Иерусалим, 2000; Брачёв В.С. «Наша университетская школа русских историков» и её судьба. Санкт-Петербург, 2001; Брачёв В.С. Русский историк А.Е.Пресняков (1870—1929). Санкт-Петербург, 2002; Ростовцев Е.А. В.О.Ключевский и историки Санкт-Петербургской школы (С.Ф.Платонов, А.С.Лаппо-Данилевский, А.Е.Пресняков) // В.О.Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии. Материалы научной конференции. Пенза, 25-26 июня 2001 г. Ответственный редактор С.О.Шмидт. Москва, 2005. Книга 1. Страницы 340-370.

1870

Эдуард Хессельберг (Эдуард Григорьевич Гессельберг, Edouard Gregory Hesselberg)

русско-американский пианист, музыкальный педагог и композитор. Родился в Риге, в состоятельной еврейской семье. Его отец, Григорий (Генрих) Гессельберг (1838—1916), был купцом; мать, Сара Давидова (1848—1915), приходилась двоюродной сестрой математику А.Ю.Давидову и виолончелисту К.Ю.Давыдову. Когда он был ребёнком, семья переехала в Орёл, где он окончил классическую гимназию с золотой медалью (1878—1887). Здесь же родились его сёстры Риша (1882—1964) и Дора (в эмиграции Кора, 1884—1967), последняя — доктор медицины и выпускница Бернского университета, автор научных трудов по патологической анатомии. Обучался игре на фортепиано под руководством матери, затем у Шустера в Кёнигсберге, Годелюка в Орле и Шостаковского в Москве. В 1892 году окончил с золотой медалью Московскую консерваторию, где занимался по классу оркестровки Бларамберга, композиции — Ильинского и Чайковского, фортепиано — Рубинштейна. Дебютировал как солист в 1891 году с Русским симфоническим оркестром в «Dies Irae» Ф. Листа. С 1892 года гастролировал в различных городах Европы и Америки, выступал как солист с Московским филармоническим симфоническим оркестром и Санкт-Петербургским симфоническим оркестром. В 1895 году возглавил отделение фортепиано в консерватории Итаки (штат Нью-Йорк). В 1896—1900 годах заведовал отделением музыки в консерватории Денверского университета, одновременно преподавал в Денверской академии музыки и городских колледжах. В 1900—1905 годах преподавал в Уэслианском колледже в Мейконе, в 1905—1912 годах — в Колледже Уард-Белмонт в Нашвилле (Теннесси). С 1912 года — профессор по классу фортепиано Торонтской музыкальной консерватории, а также в музыкальных колледжах в Гамильтоне и Лондоне (Онтарио). В 1914 году основал собственную музыкальную школу в Торонто. Автор многочисленных произведений для фортепиано и скрипки, а также симфонического оркестра и голоса. Большинство песен написал на слова жены — Лины Шекелфорд. Умер в Лос-Анджелесе 12 июня 1935 года, похоронен вместе с родителями и сёстрами на кладбище Mount Hope в Джоплине (штат Миссури). Семья: Жена (с 1898 года) — Лина Приссила (Лена Присцилла) Шекелфорд (1868—1961), дочь генерала от инфантерии Джорджа Таллаферо Шекелфорда (1837—1942); Сыновья — актёры Мелвин Дуглас и Джордж Дуглас. Правнучка — актриса Илеана Дуглас.

[539x700]

[539x700]

1872

Георги Тодоров Данаилов

болгарский экономист, общественный и государственный деятель. Первый профессор политической экономии. Родился в Свиштове, в семье богатого купца. Учился в Свиштове и Софии. В 1891 г. окончил Софийскую гимназию, в 1895 г. - Московский университет. С 1897 г. - доцент, а с 1902 г. - профессор политической экономии юридического факультета в Софийском университете. В 1904 году профессор Георгий Данаилов был избран действительным членом Академии наук. В 1909-1934 гг. - депутат Великого народного собрания. В 1917 г. - министр торговли, в 1930 г. - министр благоустройства, связи и общественных сооружений. Опубликованные ценные труды по методологии, теории и техники статистики. Он является основателем и демографическая наука в Болгарии. Основные труды по политической экономии, статистике, демографии и истории народного хозяйства. Свои научные и экономические взгляды профессор Д.Данаилов выразил в своей академической речи 8 ноября 1936 в городе Свиштов Свиштов на открытии Высшей школы коммерции «DATzenov»-предшественницы сегодняшней академия бизнеса. Пропагандировал идею капиталистического развития Болгарии. Главное произведение "Основные начала политической экономии" (1906, 2-е издание, 1934). Скончался в Софии 22 октября 1939 года.

[504x700]

[504x700]

1872

Павел Павлович Лебедев

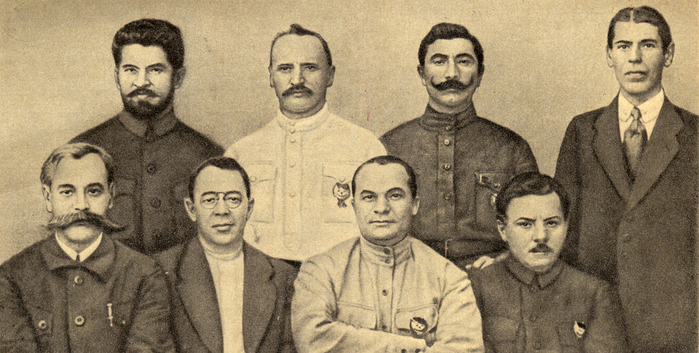

руководитель Красной Армии, начальник Полевого штаба РВСР, а затем Штаба РККА. В 1922—1924 годы по совместительству начальник Военной академии. В 1924—1925 годы состоял для особо важных поручений при РВС СССР. В 1925—1928 годы начальник штаба и помощник командующего войсками Украинского военного округа И.Якира. Родился в городн Чебоксары. Происхождение — из бедных дворян, вероисповедание — православный. С 12 лет учился за казенный счет в Нижегородском графа Аракчеева кадетском корпусе, по окончании которого стал юнкером московского Александровского военного училища. Окончил учебу в 1892 году, в звании подпоручика был направлен в лейб-гвардии Московский полк. В 1897 году поступил в Академию Генерального штаба, которую окончил с отличием в 1900 году. Произведён в штабс-капитаны и причислен к Генеральному штабу. Благодаря своим способностям сделал блестящую карьеру, к 1914 году являлся уже полковником и занимал должность начальника 12-го Управления Генерального штаба. В годы Первой мировой войны 1914—1918 — начальник оперативного отдела генерал-квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта, начальник штаба 3-й армии, генерал для поручений при ГК армиями Юго-Западного фронта, помощник генерал-квартирмейстера штаба Северо-Западного фронта, генерал-квартирмейстер штаба Западного фронта. В 1915 году произведён в генерал-майоры. В декабре 1917 года уволен в отставку. В 1918 году отказался примкнуть к белому движению и добровольно вступил в Красную Армию по личному приглашению В.И.Ленина, занимал должности начальника Мобилизационного управления Всероглавштаба (1918—1919), начальника штаба (апрель—июль 1919) и командующего (июль 1919) Восточным фронтом, начальника Полевого штаба Республики и Штаба РККА (1919—1924), одновременно (с марта 1923 до февраля 1924) являлся членом РВС СССР. Участвовал в разработке и проведении операций по разгрому войск А.В.Колчака, А.И.Деникина и Н.Н.Юденича, считается одним из творцов Орловско-Кромской (Орловско-Курской) операции 1919 года, в ходе которой было остановлено наступление Деникина на Москву. Все время Гражданской войны Лебедев работал в крайне напряженном графике — без выходных, домой приезжал к четырём часам утра.

Командиры Первой Конной армии в Полевом штабе РККА: сидят Каменев С.С., Гусев С.И., Егоров А.И., Ворошилов К.Е., стоят Лебедев П.П., Петин Н.Н., Будённый С.М., Шапошников Б.М.

В 1922—1924 годы по совместительству начальник Военной академии. В 1924—1925 годы состоял для особо важных поручений при РВС СССР. В 1925—1928 годы начальник штаба и помощник командующего войсками Украинского военного округа И.Якира. Входил в состав Всеукраинского центрального исполнительного комитета. Скончался в Харькове. Награды: Орден Святого Станислава III степени (1903); Орден Святого Станислава II степени (1906); Орден Святого Владимира IV степени (19 декабря 1911), Орден Святого Владимира III степени (19 декабря 1913); Орден Красного Знамени (1921); Орден Трудового Красного Знамени. Умер в Харькове 2 июля 1933 года. Сочинения: Государственная оборона, Москва, 1924; Боевая подготовка в территориальных войсках, Москва, 1927.

1872

Симун ав Скарди (фарерское имя — Símun av Skarði)

фарерский поэт, политик и учитель; автор гимна Фарерских островов. Родился на острове Куной, Фарерские острова. Закончил учительский колледж. В 1899 году основал фарерскую народную среднюю школу, где и работал директором до конца своих дней. В период с 1906 по 1914 годы был депутатом фарерского парламента.

Симун ав Скарди (справа) и писатель Расмус Расмуссен на марке Фарерских островов

Наиболее известен как автор слов гимна Фарерских островов (1906) на на музыку композитора Петура Альберга «Ты, прекрасная моя земля» (фарерское название— Tú alfagra land mítt) Умер в Торсхавне, Стреймой, Фарерские острова 9 октября 1942 года. Литература: Guðrun Gaard: Højskolemændene Símun av Skarði (1872—1942) og Rasmus Rasmussen (1871—1962), en bio-bibliografisk undersøgelse. Odense Universitet, Nordisk Institut: 1988

1873

Рихард фон Кюльман (немецкое имя — Richard von Kühlmann)

немецкий дипломат и промышленник. Известен прежде всего как статс-секретарь (министр) иностранных дел Германской империи во время Первой мировой войны с августа 1917 по июль 1918 года и руководитель германской делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске, завершивших войну между Германией и Советской Россией в марте 1918 года. Рихард фон Кюльман — представитель семьи вестфальских промышленников. Его отец Отто фон Кюльман был адвокатом, служил генеральным директором Анатолийской железной дороги (Chemins de Fer Ottomans d’Anatolie, CFOA) и активно участвовал в ближневосточной политике. Мать Рихарда — баронесса Анна фон Редвиц-Шмёльц, дочь поэта Оскара фон Редвица. Отец Кюльмана был возведён в дворянское достоинство 15 июня 1892 года. Рихард фон Кюльман родился и провёл детство в Константинополе, где посещал немецкую школу. По окончании школы изучал право в Лейпцигском, Берлинском и Мюнхенском университетах. Защитив докторскую диссертацию, был принят на дипломатическую службу и направлен в Санкт-Петербург на должность секретаря миссии, затем был переведён в Тегеран. В 1905 году во время Танжерского кризиса служил в дипломатической миссии в Танжере и привлёк внимание общественности в качестве сопровождающего лица при императоре Вильгельме II во время поездки монарха в Марокко.

Дипломатическая карьера

В 1908 году Кюльман был назначен советником посла в посольстве Германии в Лондоне, где оставался (с перерывами на командировки) вплоть до начала Первой мировой войны. В октябре 1913 г. был — в «довесок» к основной работе — назначен статс-секретарём Имперского колониального ведомства (Reichskolonialamtes). В этом качестве посетил Анголу , Сан-Томе и Принсипи, Северную Родезию и Мозамбик. С августа по октябрь 1914 года работал в немецком посольстве в Стокгольме. Оттуда был командирован в Константинополь, где организовал немецкое Новостное бюро. С марта 1915 года по сентябрь 1916 года служил послом Германии в Гааге. Эта должность считалась на тот момент одной из самых важных, поскольку Нидерланды имели значение «трахеи» для экономических поставок Германии. Благодаря его активной деятельности удалось стабилизировать германо-нидерландские отношения, которые ухудшились после немецкого вторжения в Бельгию. Далее с сентября 1916 года по августа 1917 года являлся послом Германии в Османской империи.

Рихард фон Кюльман. 1919

Во главе министерства иностранных дел

С 5 августа 1917 по 9 июля 1918 года Кюльман занимал должность статс-секретаря иностранных дел и в этом качестве занимался финансовой поддержкой большевистской газеты «Правда», которая после Февральской революции в России выступала за незамедлительный выход России из войны. В своём письме представителю МИД при Ставке Лерснеру, написанном вскоре после Октябрьской революции, Кюльман изложил некоторые аспекты проекта «Микст»:

«Теперь большевики пришли к власти, сколько времени они сумеют продержаться — сказать невозможно. Им нужен мир, чтобы укрепить свою собственную позицию, с другой стороны, в наших интересах использовать этот период, пока они находятся у власти (а период этот может оказаться коротким), чтобы добиться сначала перемирия, а затем, по возможности, мира. Заключение сепаратного мира означало бы достижение намеченной цели, а именно — разрыва между Россией и её союзниками... Как только бывшие союзники бросят её, Россия будет вынуждена искать нашей поддержки. Мы сможем оказать России помощь разными путями: во-первых, восстановив железные дороги (я имею в виду немецко-русскую комиссию под нашим контролем, которая займется рациональной и координированной эксплуатацией железных дорог, чтобы быстро восстановить движение грузов, затем — выдав ей значительную ссуду, необходимую для сохранения своего государственного механизма. Это может иметь форму аванса под обеспечение зерном, сырьем и т. д. и т. п., которые Россия будет поставлять нам под контролем вышеупомянутой комиссии. Помощь на такой основе — масштабы её могут быть увеличены по мере необходимости — будет, на мой взгляд, способствовать сближению между обеими странами.» В дальнейшем Кюльман руководил переговорами по заключению Брестского мира с Украиной и Брестского мирного договора с Советской Россией. При этом он отверг предложение генерала Эриха Людендорфа о государственном признании Ливонии, Эстонии и Грузии и перемещении восточной границы, поскольку это противоречило мирному договору с Советской Россией. Министр считал, что, если лишить Россию полноценного выхода к Балтийскому морю, то в среднесрочной перспективе это приведет к новой войне между странами. Амбициозные планы немецких генералов по расширению экспансии на востоке он воспринимал скептицизмом: «Чем хуже у них дела на Западе, тем больше они занимаются ими на Востоке». Был противником идеи императора и верховного военного командования о возобновлении боевых действий на востоке и ликвидации большевизма, поскольку считал, что Россия перестала быть военной угрозой для Германии. Летом 1918 года Кюльманн, сторонник мирного урегулирования, пытался начать секретные переговоры с сэром Уильямом Тиррелом в Нидерландах, чтобы положить конец войне, которая в его глазах не могла быть выиграна. Император Вильгельм II, который первоначально относился к этой инициативе с благожелательностью в конечном итоге отверг этот шаг под давлением Верховного командования армии. После выступления министра в Рейхстаге в июне 1918 года, в котором он осторожно засомневался в исключительно военной победе и предложил переговоры с Соединенным Королевством путем переговоров, Высшее командование армии вынудило его уйти отставку.

В отставке

Уйдя из политики, писал книги, управлял поместьем в Ольштадте и представлял семейные интересы Штуммов в нескольких наблюдательных советах сталелитейных компаний. В 1928 году возглавил Германскую культурную ассоциацию. Также собирал материалы для своих мемуаров ещё с 1932 года и интенсивно работал над книгой воспоминаний в 1939—1940 годах. Часть его личного архива была уничтожена во время бомбардировки Берлина в ноябре 1943 года. Рукопись была готова к сентябрю 1944 года, однако в октябре того же года он, как и многие политические и государственные деятели кайзеровской эпохи и Веймарской республики после покушения на Гитлера, был арестован, а его архив конфискован. Мемуары Кюльмана в конечном счёте увидели свет в 1948 году, уже после смерти автора. Умер в Ольштадте 6 февраля 1948 года. Литература: Keipert Maria (Red.) Biographisches Handbuch des deutschen Auswärtigen Dienstes 1871—1945 // Herausgegeben vom Auswärtigen Amt, Historischer Dienst. Band 2, Gerhard Keiper, Martin Kröger G-K. — Schöningh, Paderborn u. a. 2005, ISBN 3-506-71841-X.

1873

Никола Узунович (сербское имя — Никола Узуновић)

сербский и югославский политик и государственный деятель. Родился в городе Ниш, Сербия. Был судьей и градоначальником Ниша. Был назначен премьер-министром и занимал эту должность дважды с 8 апреля 1926 года по 17 апреля 1927 года и с 27 января 1934 года по 22 декабря 1934 года. Являлся мэром Ниша, председателем суда первой инстанции и главой района. В 1904 году он был избран советником муниципалитета Ниска, но через восемь месяцев, в первый раз он был избран членом Скупщины от Радикальной партии. Никола Узунович являлся секретарем Кассационного суда в Белграде. После Первой мировой войны, был вновь избран депутатом. Между 1924 и 1936 гг. ему было доверено формирование правительства. Узанович в должности премьер-министра способствовал росту напряженности в отношениях с партнером по коалиции Степанов Радичем и Хорватской крестьянской партией и увеличение напряжённости в Народной радикальной партии. Умер в Белграде, Югославия, 19 июля 1954 года.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1866

Василий Мелентьевич Мендрин

крупный российский востоковед (японист), профессор Восточного института, организатор и ректор Владивостокского Высшего политехникума (1918). Родился в Екатеринодаре, в семье чиновника. Окончил Московское (Алексеевское) военное училище (1889) и был направлен для прохождения службы в Забайкалье. Востоковедное образование получил во владивостокском Восточном институте (1901—1906) по японскому разряду. В мае—августе 1903 г. командировался для языковой и страноведческой подготовки в Токио. В годы Русско-японской войны В.М.Мендрин служил в действующих войсках. Был награждён орденами Святого Станислава III степени с мечами и бантом, Святой Анны III степени с мечами и бантом. По совету архиепископа Николая (Касаткина) В.М.Мендрин взялся за перевод «Истории сёгуната в Японии» («Неофициальная история Японии» — «Нихон гайси») Рай Санъё, капитального труда, который сам владыка изучал в юности и которому придавал огромное значение для понимания истории Японии. Всего из 22 книг, написанных на камбуне, им было переведено 6, которые были опубликованы в «Известиях Восточного института» в 1910—1916 гг., снабжённые обширными историческими и лингвистическими комментариями под названием "«Сиогун-и-Сэйи Тайсиогун Бакуфу». Лингвистические и исторические очерки"). Мендрин ввёл в широкий научный оборот термин «Сиогунат» («Сіогунат»), ныне транскрибируемый как «Сёгунат». Кроме того он — автор работ по грамматике и стилистике японского языка, переводчик ряда других произведений японской литературы. В составе «Истории японской литературы» Вильяма Астона Мендриным были впервые переведены на русский язык около ста лирических стихотворений, в том числе хайку Басё. С 1910 г. состоял в числе штатных преподавателей Восточного института. Мендрин — автор учебника по письменному японскому стилю («Соробун. Анализ японского эпистолярного стиля», части 1-2, Владивосток, 1910-1914.). В 1911 г. Мендрин поступил в аспирантуру (Дайгакуин) Токийского императорского университета. В деле поступления в университет Мендрина большое участие принял российский посол в Токио Н.А.Малевский-Малевич. Сохранилось следующее письмо Малевского-Малевича министру иностранных дел Японии графу Комура от 2 апреля 1911 г.: «Мой дорогой граф! Русский ученый Мендрин, который посвятил себя изучению японского языка и с этой целью уже три года живёт в Токио, обратился ко мне с просьбой получить для него разрешение посещать в Токийском императорском университете занятия профессоров филологии и права. Зная Мендрина как человека преданного науке и безупречного характера, я прошу Ваше Превосходительство воспользоваться Вашими заслугами перед своим коллегой из Министерства образования, чтобы Мендрин мог быть принят в Императорский университет Токио для посещения вышеупомянутых занятий в течение нынешнего учебного года и также в следующем году.» 7 июня Комура ответил российскому послу: «Я постарался сразу же сообщить в Министерство образования содержание письма от 2 апреля 1911 г., которое Ваше Превосходительство направили мне по вопросу о желании Мендрина, русского ученого, быть допущенным посещать занятия в Токийском императорском университете. Господин Комацубара только что сообщил мне, и я имею честь довести до Вашего Превосходительства, что было решено по его просьбе допустить Мендрина в Дайгакуин в качестве студента, изучающего литературу...» В 1918 г. — после отделения от Восточного института Высшего политехникума — Мендрин был избран его ректором. Скончался В.М.Мендрин во Владивостоке 22 мая 1920 года, похоронен на Покровском кладбище, могила его не сохранилась. Его обширный научный архив утрачен. 24 сентября 2005 года на аллее Славы ДВГТУ В.М.Мендрину был открыт памятник. Военная карьера:1889 — выпущен из училища во 2-й пеший батальон Забайкальского казачьего войска; 1890 — заведующий оружием; 1894 — сотник; 1895 — командир сотни; 1896 — заведующий охотничьей командой (разведвзвод); 1898, январь — прикомандирован к 1-му Верхнеудинскому полку Забайкальского казачьего войска; 1898, июнь — переведен в 1-й Читинский полк Забайкальского казачьего войска; 1899 — командир сотни, подъесаул; 1901, март — комендант железнодорожной станции Шаньхайгуань; 1901, апрель — комендант пристани Шаньхайгуань; 1901, май — прикомандирован к 1-му Восточно-Сибирскому сапёрному батальону; 1903, сентябрь — откомандирован в 1-й Читинский полк Забайкальского казачьего войска; 1904, февраль — командирован в распоряжение военного комиссара в город Мукден; 1904, октябрь — есаул; 1904, декабрь — исполняющий должность начальника административного отделения канцелярии Российской военной комиссии Мукденской провинции; 1908 — уволен со службы «по домашним обстоятельствам» в чине войскового старшины (подполковника); 1915, май — призван из запаса в ополчение, числился при штабе Владивостокской крепости; 1915, июнь — определен в Уссурийский казачий полк в чине есаула. Публикации и труды: Астон В.Г. История японской литературы / Перевод с английского В.Мендрина; Под редакцией Е.Спальвина. — Владивосток,1904. (Известия Восточного института; Тома 11—12); «Вот, мой сын!..» [: перевод с японского] // Поздняков Н.И. Японская поэзия. — Москва, 1905; «Ну! Теперь наступило время» [:перевод с японского] // Поздняков Н.И. Японская поэзия. — Москва, 1905; Отчеты оставленного при Восточном институте для приготовления к профессорскому званию по кафедре японской словесности В.М.Мендрина. I, II. О ходе работ за время с 14 января по 14 августа 1908 года. О ходе работ за время с 14 августа 1908 г. по 14 июня 1909 г. - Владивосток, 1909. (Известия Восточного института; Том 32, выпуск 1); Садзанами Сандзин. Нихон мукаси банаси. Сказания древней Японии / Перевод с японского с примечаниями и вступительной статьей В.М.Мендрина. — Санкт-Петербург, [8]; Переиздания: Садзанами Сандзин. Нихон мукаси банаси: Сказания древней Японии / Перевод с японского с примечаниями и вступительной статьей В.М.Мендрина. — Москва; Санкт-Петербург, 2000. ISBN 5-89740-037-7; Зыбь большой реки: Старинные японские предания // Перевод с японского и примечания В.М.Мендрина. — Москва, 2000. — ISBN 5-04-005834-9; Соробун. Анализ японского эпистолярного стиля: В 2 частях — Владивосток, 1910—1914. (Известия Восточного института; Том 34, выпуск 1; Том 48, выпуски 1—2); Рай Дзио Сисей. История сиогуната в Японии / Перевод с японского с примечаниями и комментариями В.М.Мендрина. Книги 1—6. — Владивосток, 1910—1915. (Известия Восточного института; Том 33, выпуск 2; Том 36, выпуск 1; Том 39, выпуск 1; Том 39, выпуск 2; Том 50; Том 60); Переиздание: Мендрин В.М. История сёгуната в Японии (Нихон гайси): В 2 2 томах — Москва; Санкт-Петербург, 1999. — ISBN 5-89740-034-2; Сиогун и сейитай сиогун. Бакуфу. Лингвистические и исторические очерки. — Владивосток, 1916. (Известия Восточного института; Том 61); Переиздано в книге : Мендрин В.М. История сёгуната в Японии (Нихон гайси): В 2 2 томах — Том 2. — Москва ; Санкт-Петербург, 1999; Сансю но дзинки. Три священных сокровища Японии. — Владивосток, 1916. (Известия Восточного института); Переиздано в книге: Мендрин В.М. История сёгуната в Японии (Нихон гайси): В 2 томах. — Том 2. — Москва ; Санкт-Петербург, 1999; Зыбь большой реки: старинные японские предания: перевод с японского / Оэ Садзанами; примечания В.М.Мендрина. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000; Кроме того, готовилась к печати, но так и не вышла «История культуры Японии». Источники: Послужной список подъесаула 1-го Читинского полка Забайкальского казачьего войска Мендрин В.М. по состоянию на 8 февраля 1905 г. // РГВИА, фонд 409, опись 1, дело 338—527; Об определении на службу отставного войскового старшины Мендрин В.М. // Там же, фонд 400, опись 9, дело 36133; Отчет о состоянии и деятельности Восточного института за 1909 г. — Владивосток, 1910. (Известия Восточного института. Официальные приложения, 1). Страницы 11—12; А.П.Лекция В.М.Мендрина // Дальневосточный мир. — Владивосток, 1914. № 8; История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. — Москва, 1997. — Страницы 59, 71, 349—350, 352; Wolff David. To the Harbin Station. The Liberal Alternative in Russian Manchuria, 1898—1914. — Stanford (CA), 1999. — P. 157; Русские военные востоковеды: до 1917 г.: Биобиблиографический словарь / Автор-составитель М.К.Басханов. — Москва, 2005. — Страницы 164—165.

1867

Александр Павлов Малинов (болгарское имя — Александър Павлов Малинов)

болгарский политический деятель, лидер Демократической партии. Премьер-министр Болгарии в 30-м (1908—1910), 31-м (1910—1911), 36-м (1918), 37-м (1918) и 46-м (1931) правительствах. С его именем связано провозглашения Независимости Болгарии. Малинов избирался депутатом в XI (1901), XIV (1908—1911), XV (1911—1913), XVI (1913), XVII (1914—1919), XVIII (1919—1920), XIX (1920—1923), XX (1923), XXI (1923—1927), XXII (1927—1931) и XXIII (1931—1934) Обыкновенное Народное собрание и в V Великое Народное собрание (1911). Был председателем XXIII Обыкновенного Народного собрания (1931—1934). Родился в болгарском селе Пандаклий (современная Ореховка, Болградский район) в Бессарабии. После получения в 1891 году юридического образования в Киеве Александр Малинов уезжает в Болгарию. Там он работает адвокатом, прокурором, судьей в Пловдиве. Становится активным деятелем Демократической партии и после смерти Петко Каравелова Малинов возглавляет партию. Во время премьерства Малинова провозглашена Независимость Болгарии (22 сентября 1908) — была отброшена вассальная зависимость от Османской империи и Болгария объявлялась Царством. В конце Первой мировой войны Александр Малинов возглавляет два коалиционных правительства, которые заключают Салоникское перемирие и подавляют Владайское восстание. Во время управления Александра Стамболийского был отправлен в тюрьму(1922), вместе с другими лидерами оппозиции. После переворота 9 июня был освобожден и вошел в созданный Демократический союз, но в 1924 г покидает его и переходит в оппозицию. Как лидер Демократической партии явился одним из инициаторов создания коалиции Народного блока, который выигрывает выборы в 1931 г. Александр Малинов скончался в Софии 20 марта 1938 года во время предвыборного собрания. Похоронен на Центральном кладбище в Софии.

1868

Абрам Михайлович Драгомиров

русский генерал от кавалерии. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны на стороне Белого движения. Сын генерала-от-инфантерии Михаила Ивановича Драгомирова и жены его Софьи Абрамовны Григорович (1845—1912). По окончании Пажеского корпуса в 1887 году был выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Семёновский полк. 19 августа 1891 года произведён в поручики. В 1893 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду, с малой серебряной медалью. 1 июня 1893 года за отличие произведён в штабс-капитаны гвардии, с переименованием в капитаны Генерального штаба. Дальнейшую службу проходил в Кавказском военном округе, сначала с ноября 1893 года, в должности старшего адъютанта штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии, затем с августа 1895 года — обер-офицер для особых поручений при командующем войсками Кавказского ВО. Для изучения технической стороны кавалерийской службы был прикомандирован к Офицерской кавалерийской школе с октября 1895 по август 1896 года. Цензовое командование эскадроном отбывал с ноября 1896 года по ноябрь 1897 года в 44-м драгунском Нижегородском полку, затем занимал ряд штабных должностей. 18 декабря 1898 года произведён в подполковники, 19 декабря 1902 года — в полковники. С декабря 1902 года по февраль 1903 года — начальник штаба 7-й кавалерийской дивизии, затем назначен начальником штаба 10-й кавалерийской дивизии. С мая по август 1912 года — начальник штаба Ковенской крепости, 3 июня 1912 года был произведён в генерал-майоры «за отличие».

Генералы русской армии.

Сидят: Ю.Н.Данилов, А.И.Литвинов, Н.В.Рузский, Р.Д.Радко-Дмитриев, А.М.Драгомиров Стоят: В.Г.Болдырев, И.З.Одишелидзе, В.В.Беляев, Е.К.Миллер. Фото, около 1917

Первая мировая война

С 10 декабря 1912 года в должности начальника 2-й отдельной кавалерийской бригады, с которой вступил в Первую мировую войну. 29 августа 1914 года произведён в генерал-лейтенанты. С 25 декабря 1914 года — начальник 16-й кавалерийской дивизии, которая была развёрнута на базе 2-й отдельной кавалерийской бригады. С 19 апреля 1915 года, назначен командиром 9-го армейского корпуса, входившего в состав 3-й армии. Весной 1915 года, во время прорыва (Горлицкий прорыв) германскими войсками генерала А. фон Макензена позиций 3-й армии на участке Горлице-Тарнов и последовавшей за этим катастрофы, пытался организовать сопротивление наступающим войскам противника. Против его корпуса, развернутого по Дунайцу, противник сосредоточил 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа-Фердинанда (9-й, 14-й австро-венгерские и 22-й резервный германские корпуса). 2 мая его позиции были атакованы превосходящими силами противника. Несмотря на это, Драгомиров отразил атаку 4-й австро-венгерской армии и продолжал удерживать позиции на Дунайце. Однако из-за общей катастрофы постигшей армию, генерал Р.Д.Радко-Дмитриев 6 мая отдал приказ об отходе за Сан. В ходе этих боев корпус Драгомирова понес огромные потери. В ходе Лобчевского сражения 1-3 июня на долю корпуса пришёлся наибольший успех, именно части Драгомирова взяли большую часть из 7 тысяч пленных и 6 орудий. Затем некоторое время командовал конным корпусом в составе 7-й армии генерала Щербачева во время неудачного прорыва на Стрыпе. С 27 августа 1916 года — командующий 5-й армией Северного фронта. В августе 1916 года произведён в генералы от кавалерии. По плану кампании 1917 года на армию Драгомирова, усиленную до 14 дивизий, возлагалось нанесение главного удара фронта — от Двинска на Свенцяны. С 12 мая 1917 года назначен на должность главнокомандующего армиями Северного фронта. После совещания, прошедшего 17 мая 1917 года в Зимнем дворце, где генерал Драгомиров резко высказался по поводу Декларации прав военнослужащих, был 14 июня 1917 года освобождён от должности, после чего находился в распоряжении Военного министра. В конце 1917 года уехал на Дон.

Деятель Белого движения

В Белом движении занимал пост 2-го заместителя председателя Особого совещания и помощника Верховного руководителя Добровольческой армии, затем в период с октября 1918 года по сентябрь 1919 года — в должности председателя Особого совещания. Летом 1919 года вёл в Париже переговоры с правительствами адмирала Колчака и стран Антанты о помощи Югу России. С сентября по декабрь 1919 года — командующий войсками Киевской области. Со 2 января 1920 года, состоял в распоряжении главнокомандующего ВСЮР. В марте 1920 года был председателем Военного совета, собранного по приказу Верховного главнокомандующего ВСЮР генерала Деникина А.И. для избрания его преемника. 4 сентября 1920 года был назначен председателем Комитета ордена Святителя Николая Чудотворца. В 1920—1924 гг. — генерал для поручений при главнокомандующем Русской армии генерал-лейтенанте бароне Врангеле.

В эмиграции

После поражения белых армий эвакуировался из Севастополя в Константинополь, откуда затем переехал в Сербию, а в 1931 году во Францию. Принимал активное участие в деятельности РОВС, в 1924—1939 гг. — генерал для поручений при председателе РОВС, с июня 1931 по август 1934 — председатель районного правления Общества офицеров Генштаба 1-го отдела РОВС. В 1934 году переехал в Сербию, а затем в Австрию. Во время 2-й мировой войны выступал в поддержку движения генерала Власова А.А. и в начале 1945 года был назначен в резерв чинов при штабе Русской освободительной армии. Умер в Ганьи под Парижем 9 декабря 1955 года. Похоронен на кладбище Сент-Женьев-де-Буа. Награды: Орден Святого Станислава III степени (1896); Орден Святой Анны III степени (1897); Орден Святого Станислава II степени (1901); Орден Святой Анны II степени (1905); Орден Святого Владимира IV степени (1908); Орден Святого Владимира III степени (1913); Орден Святого Георгия IV степени (1914); Орден Святого Георгия III степени (1915).

1868

Трофим (в миру — Тимофей Маркович Якобчук)

епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский, викарий Ярославской епархии. Родился в селе Новые Прилуки Старо-Прилукской волости Бердичевского уезда Киевской губернии, в крестьянской семье. Получил домашнее образование. Был иеромонахом в Воскресенском монастыре (Макариевской пустыни) Новгородской епархии. Годы жизни в возрождаемом монастыре стали для иеромонаха Трофима серьёзной школой, подготовившей его к последующим церковным трудам. Он стал деятельным помощником настоятеля иеромонаха Кирилла (Васильева), который подвизался в обители со дня ее возобновления. Указом Святейшего Синода от 13 сентября 1913 года за № 14518 иеромонах Макариевской пустыни Новгородской епархии Трофим был назначен настоятелем Уфимского Успенского мужского монастыря. В 1915 году награждён саном игумена. За патриотическую и благотворительную деятельность Успенского монастыря в годы войны указом Святейшего Синода от 29 июня 1917 года игумен Трофим был награждён саном архимандрита. Возведение в сан совершил епископ Андрей 20 июля 1917 года при служении в Троице-Сергиевой лавре. Весной 1918 года монастырь был закрыт советской властью, однако после перехода губернии под власть чехословацких войск и частей Народной армии, обитель вновь открылась. С приходом в июне 1919 года большевиков Успенская обитель была окончательно закрыта. Архимандрит Трофим служил в уфимских храмах. 17 ноября 1922 года в Златоусте хиротонисан епископом Андреем (Ухтомским) и епископом Златоустовским Николаем (Ипатовым) во епископа Бирского, викария Уфимской епархии. Будучи деятелем «Уфимской автокефалии», участвовал в пяти тайных архиерейских хиротониях. Активно боролся против обновленчества. 11 августа 1923 года Патриархом Тихоном назначен временным управляющим Оренбургской епархией. Управлял кафедрой до 13 декабря того же года. 30 октября 1923 года Патриархом Тихоном командирован в город Царицын «для удовлетворения религиозных нужд православных людей». С 14 декабря 1923 до 18 мая 1924 года — епископ Сызранский. В Прошении приходских советов г. Сызрани Патриарху Тихону от 6 мая 1924 года значилось: его возвращение в Сызрань «… по неоднократным и настойчивым заявлениям уполномоченного местного ОГПУ, чревато как для него печальными последствиями, так и для паствы, которая вновь останется без епископа и без всякого руководящего органа». С 18 мая 1924 года временно управлял Ярославской епархией. Приблизительно с того же времени являлся епископом Ростовским, викарием Ярославской губернии. С конца ноября 1924 года — на покое. Проживал в Москве. Согласно «Списку православных епископов, подвергшихся гонениям до 1-го марта 1930 г.» в 1924—1927 годах отбывал ссылку в Хабаровске. По данным же Михаила Губонина, епископ Трофим в 1925 году занимал Хабаровскую, затем Ижевскую, Воткинскую (в. у.), Ковровскую (в. у.) кафедры. В 1926 году — Краснодарскую и Кубанскую кафедры. В 1926 году органами ОГПУ был «административно выслан из Москвы за религиозную деятельность» на Север. С июня 1927 года он находился в ссылке в деревне Масельская Гора Толвуйского сельсовета Заонежского района Карельской АССР. Возможно он был одним из 72 архиереев, которые осенью 1926 года приняли участие в попытке заочного, через сбор подписей, избрания на Патриарший Престол митрополита Кирилла (Смирнова), что и стало причиной бессрочной ссылки. Указание на то, что он в 1930—1931 годах временно управлял Благовещенской епархией недостоверно. 27 июля 1937 года — арестован. Епископа Трофима, которому в мае 1937 года исполнилось 68 лет, обвинили в руководстве повстанческой организацией, якобы созданной им и действовавшей с 1927 года. 2 ноября 1937 года Тройкой при УНКВД СССР Карельской АССР приговорён приговорен к расстрелу и конфискации личного имущества по статье 58-10, 58-11 УК РСФСР. 4 ноября 1937 года — расстрелян. Реабилитирован 16 марта 1989 года на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года.

1870

Александр Николаевич Бенуа (Alexandre Benois

русский художник, театральный деятель, историк и критик искусства; основоположник объединения «Мир искусства». Родился в Санкт-Петербурге. Семья Бенуа, как теперь бы сказали, была элитарной: отец, Николай Леонтьевич, — известный зодчий, по его стопам пошли старшие сыновья Альберт и Леонтий (Людовик). Брат Альберт — не только архитектор, но и отличный акварелист, стал первым учителем Александра. В семье мальчику привили любовь к рисованию и к мировому культурному наследию вообще: к античной мифологии — наглядно, по экспонатам Эрмитажа и прогулкам по Летнему саду, к искусству книгоиздания — на раритетах из роскошной домашней библиотеки, к истории — через регулярно пополняемую отцом коллекцию оловянных солдатиков. Правда, такое домашнее обучение имело и свои недостатки — к 7 годам мальчик не умел ни читать, ни писать… Обязательное начальное образование Бенуа получил в знаменитой частной гимназии К.И.Мая, с аттестатом которой стартовали многие известные в будущем люди. Учась в гимназии, он посещал вечерние классы Академии художеств, но поступать туда не стал — в 24 года окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В том же 1894-м он дебютировал как искусствовед — вышел в свет 3-й том «Истории живописи в XIX веке» Р.Мутера, для которого Бенуа написал главу о русском искусстве. И в дальнейшем Александр Николаевич лелеял это двуединство, совмещая в себе художника и теоретика искусства. По рождению и воспитанию оказавшись «гражданином мира», Александр Бенуа не представлял себя в отрыве от Западной Европы, которую родители постарались показать мальчику с детства (самостоятельным заграничным путешествием отец поощрил сына по случаю окончания им гимназии). Но первой «взрослой» поездкой стало его путешествие в 1897–1898 годах в Германию, Швейцарию, Италию и Францию.

Портрет работы Леона Бакста (1898)