1 мая родились...

01-05-2025 08:03

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1898

Владислав Гораль (польское имя — Władysław Goral)

блаженный Римско-Католической Церкви, вспомогательный епископ (с 9 октября 1938 г.) люблинского диоцеза, мученик. Родился в деревне Сточек, Люблинская губерния Царство Польское, Российская империя. 18 декабря 1920 года Владислав Гораль был рукоположён в сан священника. 10 августа 1938 года был назначен вспомогательным епископом люблинского диоцеза. Рукоположение в епископа Владислав Гораль принял 9 октября 1938 года. 17 ноября 1939 года был арестован Гестапо вместе с многочисленной группой польской интеллигенции во время операции Sonderaktion Lublin и заключён в Люблинском замке. 27 ноября 1939 года был осуждён и приговорён к смертной казни, которая была заменена на заключение в концентрационном лагере в Заксенхаузене, куда был доставлен 4 декабря 1940 года. В концлагере Владислав Гораль был помещён в специальный лагерный сектор. Несмотря на заключение, Владислав Гораль совершал католические богослужения для верующих, находящихся в концлагере. Владислав Гораль был расстрелян в феврале 1945 года. Его концентрационный номер — 5605, с 1943 года — 13981.

Прославление

Входит в число 108 блаженных польских мучеников Второй мировой войны, беатифицированных Римским Папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года. День памяти — 12 июня. Литература: Henryk Cioczek, Biskup w pasiaku, ISBN 83-87510-00-9.

1898

Виктор Васильевич Жегалов

советский художник, мастер палехской миниатюры. Родился в селе Палех, Вязниковский уезд, Владимирская губерния, Российская империя. В 1908—1912 годах занимался в иконописной мастерской. В 1913—1917 годах учился в учебно-иконописной мастерской Комитета попечительства в Палехе. С 1928 года состоял в Артели древней живописи, где его учителями были Иван Баканов и Александр Котухин. С 1932 года участвовал в художественных выставках. В 1933 году его работы экспонировались на выставке в Лондоне. В 1930—1935 годах преподавал в Палехском художественном училище. В Москве в 1930-х годах занимался оформлением «Гастронома № 1» на улице Горького и павильона «Табак» на ВСХВ. В 1937—1938 годах занимался росписью фарфоровых изделий на Дулёвском фарфоровом заводе. После начала Великой Отечественной войны отправился на фронт. Погиб на станции Лом, Октябрьское сельское поселение, Рыбинский район, Ярославская область, РСФСР, СССР, при бомбардировке железнодорожного эшелона, 13 октября 1941 года. В том же эшелоне погибли другие палехские художники Павел Баженов и Василий Салабанов.

Творчество

Расписывал изделия из папье-маше, шкатулки, пудреницы, папиросницы, броши. В его творчестве присутствуют как мотивы русской литературы и фольклора, так и современные советские темы: «Жар-птица» (1928, Ивановский ОХМ), «Красноармеец на коне» (1930, СПМЗ), «Красный обоз» (1931), «Сказка о рыбаке и рыбке» (1933, вариант — пластина, 1936, Всероссийский музей А.С.Пушкина, город Пушкин), «Партизаны» (1934, ГМПИ), «Охота» (1936, СПМЗ), «Степан Разин» (1939).

Галерея

Вседержитель. Икона, 1912

Жар-птица, 1928

Влюбленная пара, 1930

Литература: Бакушинский А.В. Искусство Палеха. Москва, 1934.

1898

Ян Якубович Конрадс

мастер специализированного управления отделочных работ треста «Ригастрой» Министерства строительства Латвийской ССР, город Рига. Родился в Драбешской волости Венденского уезда Лифляндской губернии, ныне — территория Аматского края Латвии, в многодетной (11 детей) семье батрака. Латыш. Получил начальное образование в Венденской приходской школе. Имел музыкальный слух и обучился игре на музыкальном инструменте (бас). Трудовую деятельность начал в 15 лет. С 1913 года работал в учениках в Гулбенском малярном цехе. Спустя три года сдал экзамен и получил цеховой диплом подмастерья. Стал работать маляром по найму. В 1920—1940 годах проживал в независимой Латвии. В 1923 году перебрался в Ригу, где продолжил работать маляром на различных строительно-отделочных работах в летнее время года. Зимой часто оставался безработным. Подрабатывал игрой на басе в кабаках и на катках, пилением дров либо уборкой снега. Образованная в 1940 году Латвийская ССР в годы Великой Отечественной войны подверглась немецкой оккупации (1941—1944). После освобождения столицы республики от немецких захватчиков Ян Якубович активно включился в работу по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства. Трудился маляром, затем бригадиром маляров, участвовал в строительстве крупнейших промышленных предприятий города, жилых и бытовых объектов, в том числе речного вокзала, телевизионного центра, школы-интерната на Московской улице, городских гостиниц, Государственного театра музыкальной комедии, зала для конференций Академии наук и Дома Союза писателей Латвийской ССР, Рижского политехнического института. Многое сделал для повышения производительности труда строителей-отделочников, добиваясь успешного выполнения и перевыполнения годовых планов отделочных работ, которые велись в районном центре городе Бауска. Я.Я.Конрадсу было присвоено звание «Лучший маляр Латвийской ССР». Выполняя самые ответственные операции в управлении, он много и активно занимался наставничеством, подготовил почти 200 квалифицированных специалистов по отделочным работам. Многолетний и безупречный труд на строительстве, любовь к профессии, неутомимая энергия и систематическое совершенствование мастерства позволили ему на высоком уровне освоить все виды отделочных работ, получить высокий 5-й рабочий разряд, ежедневно перевыполнять производственные задания. В 1958 году он стал мастером специализированного управления отделочных работ треста «Ригастрой». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов, Конрадсу Яну Якубовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». После ухода на заслуженный отдых в 1960 году до последних дней жизни принимал активное участие в общественной работе, часто выступал перед молодёжью, делился с ней своим богатым опытом. Жил в Риге (Латвия). Умер 9 декабря 1968 года. Похоронен в Риге на кладбище Райниса. Награждён орденом Ленина (9 августа 1958).

[506x698]

[506x698]

1898

Виктор Дмитриевич Кучерявый

инструктор политотдела 8-й стрелковой дивизии; комиссар батальона 151-го стрелкового полка 23-го стрелкового корпуса 13-й армии Северо-Западного фронта, старший политрук. Родился в городе Сураж ныне Брянской области, в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1919 года. В Красной гвардии с февраля 1918 года. В Красной Армии в 1918-1921 годах и с 1939 года. Участник 1-й мировой и Гражданской войн. С 1921 года работал в органах ВЧК и в милиции. В 1931 году окончил коммунистический университет в Минске (с 1974 года – город-герой), работал директором совхоза. В 1936-37 годах – председатель Чериковского райисполкома Могилёвской области Белоруссии. Участник освободительного похода советских войск в Западную Белоруссию 1939 года. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Инструктор политотдела 8-й стрелковой дивизии (23-й стрелковый корпус, 13-я армия, Северо-Западный фронт) старший политрук Виктор Кучерявый, назначенный накануне комиссаром батальона 151-го стрелкового полка, 12 февраля 1940 года в бою у посёлка Кюрёля (ныне – Красносельское Выборгского района Ленинградской области) возглавил атаку батальона, выбил противника с занимаемых позиций. Отважный офицер-политработник пал смертью храбрых в этом бою. Похоронен в братской могиле в посёлке Красносельское. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему политруку Кучерявому Виктору Дмитриевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. Имя Героя носит улица в городе Чериков Могилёвской области Белоруссии. В городе Сураже Брянской области на аллее Героев помещён его портрет.

[509x700]

[509x700]

1898

Тимофей Дмитриевич Лановский

колхозник колхоза имени Третьей пятилетки Тайшетского района Иркутской области. Родился в Подольской губернии, ныне в Хмельницкой области Украины. Русский. В 1920-х годах вместе со своей женой Марией Сидоровной вёл единоличное крестьянское хозяйство. В 1930 году был арестован и направлен на работу в Сибирь (место первого сибирского поселения не установлено). Спустя некоторое время был переведён в село Суетиха Тайшетского района Восточно-Сибирского края (ныне город Бирюсинск Иркутской области) на строительство Суетихинского лесозавода. Позже для воссоединения с главой семейства в Суетиху была депортирована семья Лановского. Младшую, годовалую дочь удалось оставить у родственников и этим спасти от неминуемой гибели. Перевоз ссыльных осуществлялся в грузовых вагонах без элементарных предметов гигиены и санитарии, практически без еды и с ограниченным количеством питьевой воды. Эшелон со спецпереселенцами находился в пути без малого месяц. На поселение в Суетиху прибыли жена с двумя детьми и его пожилая мать. Сын Лановского умер на третий день после встречи с отцом, не выдержав мучительного переезда. Примерно через год после приезда в Суетиху мать Тимофея Дмитриевича, захватив с собой шестилетнюю внучку, взяв березовый веник и чистое белье, имитируя поход в баню, добралась до железной дороги и бежала на Украину. Вскоре после возвращения на родину дочь простудилась и умерла. В Суетихе у Лановских в 1936 году родились дочь и в 1939-м — сын. Из Суетихи переведён на сельхозработы в неуставную сельскохозяйственную артель в трудовом поселке Верхний Сполох Тайшетского района. Впоследствии на базе артели был создан колхоз имени Третьей пятилетки, а трудовой поселок Верхний Сполох получил название деревня Тимирязева. Во время строительства деревни рабочие неуставной артели жили в Суетихе и на заимке. Работая в сельскохозяйственной артели и впоследствии в колхозе, участвовал во всех полевых работах. Опыт сельхозработ, полученный в период ведения единоличного хозяйства, помогал добиваться хороших результатов. В связи с тем, что он находился «под комендатурой», каждую осень после окончания уборочных работ его направляли на лесозаготовки в леспромхозы в районе поселков Венгерка, Саранчет и Туманшет. Осенью 1943 года Тимофей Дмитриевич был направлен в «трудовую армию» для работы в шахтах Кемеровской области. Семья Лановского осталась в Тимирязевой. Работая забойщиком в угольных шахтах, дважды попадал под завалы. Из второго завала его извлекли благодаря торчащему из обвалившейся породы сапогу. После непродолжительного лечения он был признан непригодным для работ в забое, а в 1947 году Тимофея Дмитриевича вернули на работу в Тимирязеву. На второй день после возвращения он приступил к работе в колхозе имени Третьей пятилетки. Работа в поле осложнялась последствиями полученных травм при авариях в шахтах. Однако несмотря на проблемы со здоровьем, Тимофей Дмитриевич со своими товарищами добивались рекордных показателей на полевых работах. Так, в 1949 году он обеспечил получение урожая пшеницы по 29,1 центнера с гектара на площади 15,1 гектара и ржи по 29,7 центнера с гектара на площади 9,1 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1950 года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1949 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1950 года Лановскому Тимофею Дмитриевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Некоторое время спустя Лановского, «вставшего на путь исправления», назначили звеньевым полеводческого звена. Летом 1956 года во время работы в поле у него случился инсульт, после которого он остался парализованным. Умер после продолжительной болезни в 1963 году в деревне Тимирязевой Тайшетского района Иркутской области. Похоронен на Тимирязевском деревенском кладбище. Награждён орденом Ленина (1 июля 1950).

1898

Андрей Алексеевич Лейферт

советский японовед-лингвист, художественный переводчик с японского языка; художник-иллюстратор, карикатурист. Автор первого советского учебного словаря японских иероглифов (1935). С 1930 года — сотрудник Разведывательного управления Штаба РККА. Андрей Лейферт родился в городе Санкт-Петербург, Российская империя. В 1917 году окончил школу гардемаринов. С 1918 года служил в Морских силах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Во Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) не состоял. Был в резерве Морского штаба Республики. В 1923—1925 годах учился на восточном факультете Дальневосточного государственного университета по кафедре японской филологии. В 1925—1926 годах работал в японской газете «Йомиури». В 1925—1927 годах был сотрудником торгпредства в Японии. В 1927—1928 годах учился в Ленинградском восточном институте имени А.С.Енукидзе. В 1928—1930 годах Лейферт снова был в Японии (возможно, стажировался в это время от Ленинградского восточного института при полпредстве). Находясь в Японии, участвовал в работе Кружка японоведения, организованного сотрудниками полпредства. В 1928 году в «Госиздате» в переводе Андрея Лейферта вышла «Книга картин без картинок» Фусао Хаяси, а в 1929 году в ленинградском издательстве «Прибой» был напечатан переведённый Лейфертом роман Сэйдзи Танидзаки «Гейша Эйко». В соавторстве с Яковом Мексиным Андрей Лейферт сделал три свободных перевода для детей японских народных сказок «Длинное имя», «Страна дураков» и «Три тёлки». Художниками трёх детских книжек, вышедших в 1929 году, выступили соответственно Александр Могилевский, Давид Штеренберг и Владимир Бехтеев. В 1930 году Андрей Лейферт переехал в Москву, где переводил художественную литературу и иногда выступал как художник. В 1931 году Лейферт опять находился в Японии с официальной целью изучения японского языка и японской литературы и занимался переводами и театром. С 13 марта по 30 апреля 1931 года Андрей Лейферт сотрудничал с японской газетой «Токио-Асахи». В это время почти в каждом вечернем выпуске газеты на первой полосе печатались по две карикатуры Лейферта под инициалами А.Л. с небольшим пояснительным текстом от лица автора. Газета называла Лейферта «молодым, но уже известным в СССР карикатуристом», а его рисунки — «весёлыми и светлыми». Интерес Андрея Лейферта к Японии газета объясняла его увлечённостью японской живописью укиё-э. В лёгкой ироничной манере Лейферт в газетных рисунках и комментариях к ним выразил свои впечатления от пребывания в Токио. В том же 1931 году Андрей Лейферт сделал несколько иллюстраций для изданной в Японии на японском языке книги Евгения Спальвина «Япония: взгляд со стороны» (Супаруин. Екомэ-дэ мита нихон. Токио, 1931). Как считает современный исследователь творчества Лейферта Александр Дыбовский, «по-видимому, А.А.Лейферт не избежал влияния со стороны своего учителя. Карикатуры А.А.Лейферта и книгу Е.Г.Спальвина роднит некоторое европоцентристское высокомерие по отношению к мукам вестернизации Японии, стремящейся преодолеть свою восточноазиатскую идентичность и присоединиться к лидерам европейской цивилизации». Андрей Лейферт — автор первого изданного в советское время учебного словаря японских иероглифов (1935), ставшего популярным среди специалистов. Со времени переезда в Москву в 1930 году Лейферт сотрудничал с Разведывательным управлением Штаба РККА: с апреля 1930 года по февраль 1933 года находился в распоряжении; с февраля 1933 года по февраль 1936 года был начальником 3-го (информационно-статистического) отдела, находился в распоряжении, был помощником начальника одного из отделений управления 1-го (западного) отдела; с февраля 1936 года по июль 1937 года был секретным уполномоченным 2-го (восточного) отдела. При этом очередные воинские звания Лейферт продолжал получать по ведомству военно-морского флота; 24 января 1936 года ему было присвоено звание капитана 3-го ранга. В Москве Лейферт жил по адресу: 6-я Звенигородская улица, дом 8, корпус 8, квартира 160. 13 июля 1937 года Андрей Лейферт был уволен в запас РККА по следующей формальной, неприемлемой для сотрудника советской внешней разведки причине: «воспитывался у дяди — владельца театральных предприятий, домовладельца». Спустя две недели, 27 июля 1937 года, Лейферт был арестован, 9 октября 1937 года приговорён за «шпионаж» Военной коллегией Верховного суда СССР (ВКВС СССР) к высшей мере наказания и расстрелян в городе Москва, РСФСР, СССР, в тот же день. Место захоронения — Донское кладбище, могила 1. Реабилитирован посмертно ВКВС СССР 2 апреля 1957 года. Личное дело Андрея Лейферта хранится в Центральном архиве Федеральной службы безопасности России.

Библиография

Словарь: Лейферт А.А. Словарь наиболее употребительных в современном японском языке иероглифов: Учебное пособие. — Москва, Ленинград : Издательство иностранной литературы, 1935. — 308 страниц.

Книжные переводы

Романы: Хаяси Фусао. Книга картин без картинок / Перевод с японского А. Лейферта. — Москва, Ленинград : Госиздат, 1928. — 200 страниц. — 5000 экземпляров; Танидзаки Сэйдзи. Гейша Эйко: Роман / Перевод с японского А.Лейферта. — Ленинград : Прибой, 1929. Детские книги: Длинное имя: [Рассказ для детей] / Пересказали с японского А.Лейферт и Я.Мексин; Картинки А.Могилевского. — Москва: Государственное издательство, 1929. — 11 страниц; Страна дураков: Японская сказка… / Пересказали А.Лейферт и Я.Мексин; Иллюстрации Д.Штеренберга. — Москва : Государственное издательство, 1929. — 12 страниц; Три тёлки: Японская народная сказка / Пересказали А. Лейферт и Я. Мексин; Рисунки В. Бехтеева. — Москва, Ленинград : Государственное издательство, 1929. — 16 страниц. — (Для детей младшего возраста). Журнальные переводы: Хаяси Фусао. Рассказы месяца / Перевод с японского А.Лейферта // Вестник иностранной литературы. — 1928. — № 2. — Страницы 124—136; Наканиси Иносукэ. Осеки, дочь Сейроку / Перевод с японского А. Лейферта // Вестник иностранной литературы. — 1928. — № 9. — Страницы 17—42. Научные публикации Лейферт А.А. Японский пролетарский театр: Тезисы к докладу // Тезисы к докладам Кружка японоведения при Полпредстве СССР в Японии. — Токио, 1928—1929; Лейферт А.А. Японский пролетарский театр // Материалы Кружка японоведения. — 1930. — № 1. — Страницы 51—56. Источники: РГА ВМФ. Фонд Р-2192, Опись 2, Единица хранения 4264; Лейферт Андрей Алексеевич // Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917—1991) / Издание подготовили Я.В.Васильков, М.Ю.Сорокина. — Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение, 2003; Лейферт Андрей Алексеевич // Алексеев М.А., Колпакиди А.И., Кочик В.Я. Энциклопедия военной разведки. 1918—1945 гг. — Москва : Кучково поле, Военная книга, 2012. — Страницы 470—471; Дыбовский А.С. О карикатурах А.А. Лейферта (газета «Токио Асахи», 1931) // Известия Восточного института. — 2013. — № 1 (21). — Страницы 117—129.

1898

Павел Григорьевич Лин

советский писатель-очеркист, драматург и сценарист, член Союза писателей СССР (1935). Родился в городе Измаил, Бессарабская губерния, Российская империя. В 1917 году поступил в Петроградский политехнический институт, который окончил в 1918 году. Литературным творчеством начал заниматься с начала 1920-х годов, чуть позже начал писать сценарии к кинофильмам. Скончался 22 октября 1958 года.

Фильмография

Сценарист: 1932 — Изящная жизнь; 1934 — Флаг стадиона. Публикации: Завоевание Арктики (Карская экспедиция 1929 г.). Москва—Ленинград : Огиз — Государственное учебно-педагогическое издательство, 1931. — 56 страниц; Туз: Рассказы. Ленинград : Издательство писателей в Ленинграде, 1932. — 134 страницы; Слово и пуля: Новеллы. Ашхабад: ТуркменОГИЗ, 1942. — 76 страниц.

[555x699]

[555x699]

1898

Глеб Петрович Струве

литературовед, журналист, переводчик и педагог русского зарубежья. Родился в городе Санкт-Петербург, Российская империя. С отцом, П.Струве, в 1919 переехал в Англию. Учился в Оксфордском университете получил диплом по новой истории. Весной 1922 покинул Англию, 10 лет работал в качестве журналиста сначала в Берлине, где ведал изданием журнала “Русская мысль”, выходившим под редакцией его отца (1921-1924), затем в Париже, где сотрудничал в газете “Возрождение” (1925-1927), входил в редакцию еженедельников “Россия” (1927-1928) и “Россия и славянство” (1928-1932). В 1932 Струве стал лектором по истории русской литературы в Лондонском университете (Высшей школе славистики), сменив на этом посту Д.Марского, возвратившегося в СССР. В 1946 Струве был приглашен читать лекции в американских университетах, на следующий год стал профессором кафедры славянских языков и литератур Калифорнийского университета в Беркли, где работал до ухода на пенсию в 1967. За годы пребывания в США читал лекции в Гарвардском, Вашингтонском, Колорадском, Оклахомском и Торонтском (Канада) университетах. С 1960 редактор созданного по его инициативе славистического журнала “California Slavic Studies”. Принимал участие в работе издательства “Международное литературное содружество”. Научные заслуги Струве, прежде всего его большая роль в развитии славистики в США после 2-й мировой войны, получили высокое признание и отмечены знаками поощрения Американской Ассоциации славистики (1973) и Калифорнийского университета (1978). Струве был удостоен почетной степени доктора права Торонтского университета (1971), избран почетным председателем Русской академической группы в США (1977). Струве известен своими исследованиями русской литературы XIX и XX вв., включая советский период и литературу русского зарубежья. В книге “Soviet Russian Literature” (London, 1935) освещается историко-литературный процесс 1920-х — начала 1930-х. Этот труд выдержал несколько изданий: расширенный вариант, дополненный обозрением литературной жизни между 1935 и 1943, появился под названием “25 years of Soviet Russian Literature (1918-1943)”: затем книга была опубликована в 1946 в Париже (на французском языке), в 1951 в Беркли (США), в 1957 и 1964 в Мюнхене; наиболее полным по охвату историко-литературного процесса явилось издание 1971 — “Russian Literature under Lenin and Stalin. 1917-1953”. В этой работе Струве стремился писать историю “объективно”, рассматривая советскую литературу прежде всего с точки зрения ее художественности, но стараясь при этом “говорить откровенно и критически”. Проведенный анализ убеждал Струве что советский период в развитии литературы не был бесплоден, он дал миру немало произведений, отличающихся свежестью видения и оригинальностью формы, заслуживающих того, чтобы их переводили и читали за пределами России, Доминирующими начальный период советской литературы Струве признавал русский футуризм с наиболее одаренным его представителем — В.Маяковским, но отмечал также расцвет других школ и течений: Маяковский революционизировал поэтику, Олеша и Фадеев представляли новый русский реализм: как произведения “живой реальности и человеческой глубины” определял первые романы Федина и Леонова. Вместе с тем Струве акцентировал внимание на особенностях развития советской литературы, выделяя в их числе политиза-цию литературного дела, подавление свободы творчества, жесткий контроль со стороны коммунистов, стремящихся создать “специфическую советскую литературу в соответствии с намеченным планом”. Струве приходил к заключению, что “современная Россия располагает блестящими писателями, но она не может иметь большой литературы, поскольку свобода разума здесь скована”. В более поздних изданиях Струве изменил некоторые акценты, в отличие от традиционно нигилистических трактовок социалистического реализма, находил в этой тенденции не только негативные, но и позитивные итоги, выражавшиеся, в частности, в обновлении языка и стиля литературы, возрастании интереса к человеку, усилении “элементов гуманизма”; хотя одновременно соцреализм, по его словам, навязывал художнику определенные ограничения. Наиболее критично оценивал период после 1946: “Мрак и темнота опустились на советское искусство и литературу”; термином “ждановизм” характеризовал строгий партийный контроль, довлеющий над сферой творческой мысли. Струве принадлежит книга “О четырех поэтах: Блок, Сологуб, Гумилев, Мандельштам” (Лондон, 1981), в которой он задался целью показать подлинное значение творчества тех, кого он считал крупнейшими русскими поэтами. Струве регулярно печатал в американских, английских, русских эмигрантских газетах, журналах и альманахах статьи, рецензии, обзоры литературной жизни России и русского зарубежья; вел “Дневник читателя” в газетах “Новое русское слово”, “Возрождение”, “Русская мысль” и др. В числе опубликованного: “Бунин в советской критике” (Новое русское слово, 1954, 3 января): “Бальмонт — певец России” (Россия и славянство, 1930, 29 марта); “Об Адамовиче-критике” (Грани, № 34-35); “О Ремизове: К годовщине смерти” (Вестник РСХД, 1957, № 51); “Б.К.Зайцев: к 80-летию” (Новое русское слово, 1961, 10 июня); “По поводу Нобелевской премии Шолохова” (Новое русское слово, 1968, 26 октября); “Новые пушкинские материалы Британского музея” (Белградский пушкинский сборник Белград.1937). Составленная Р.Хьюзом библиография трудов Струве включает свыше 900 наименований, Струве неустанно собирал материал о жизни и деятельности русских писателей-эмигрантов в странах Европы, Америки, Азии; итогом явилась книга “Русская литература в изгнании: опыт исторического обзора русской литературы” (Нью-Йорк, 1956: 2-е издание Париж, 1984), Струве исходил из того, что “зарубежная литература есть временно отведенный в сторону поток общерусской литературы, И воды этого отдельного, текущего за рубежами России потока... будут содействовать обогащению общего русла”; понятию “эмиграция” он противопоставил термин, “более отвечающий смыслу вещей” — “русское зарубежье”, вошедший ныне в научный лексикон. Своей главной задачей Струве считал создание “максимально объективной картины развития русской зарубежной литературы на общем фоне бытия эмиграции”. В книге систематизированы сведения об эмигрантских потоках из России в страны Запада и Востока в годы революции и после нее, об образовании центров русской эмиграции; дается характеристика движений евразийства, “сменовеховства”, анализируется творчество старшего поколения писателей — И.Бунина, Д.Мережковского, И.Шмелева, И.Купрана, Б.Зайцева, А.Ремизова, поэтов — К.Бальмонта, З.Гиппиус, Вяч.Иванов, В.Ходасевича, М.Цветаевой, представляется молодое поколение литераторов. Как период расцвета зарубежной литературы Струве характеризует 1925-1939, когда проявились новые идейные течения, были созданы наиболее значительные романы и повести, лучшие свои произведения написали Ходасевич и Цветаева, стали известны имена Н.Берберовой и И.Одоевцевой, возникли группировки молодых поэтов в Париже, Праге, Берлине, Варшаве, Харбине. Едва ли не самым ценным вкладом зарубежных писателей в “общую сокровищницу русской литературы” Струве считает критику, эстетику, философскую прозу, мемуары. В годы 2-й мировой войны зарубежная русская литература, по словам Струве, либо ушла в подполье, либо перекочевала в Америку. Главным фактором послевоенного периода явилась, по его мнению, “встреча двух эмиграций” — пореволюционной и послевоенной, принесшей иные навыки, новые настроения. Многие годы Струве посвятил популяризации в странах Европы и Америки творчества русских писателей, изданию их книг в Нью-Йорке, Вашингтоне, Париже, Мюнхене; писал к ним вступительные статьи, комментарии. Струве выпустил на английском языке в своем переводе сборник “Русские рассказы” (3 издание: 1961, 1963, 1965); “Семь рассказов Антона Чехова” (1963, “Антологию Русской поэзии: от Пушкина до Набокова” (1967); совместно с Б.Филипповым — сборник произведений И.Бунина (2 издание: 1933, 1946), Заслугой Струве в области русской культуры была публикация произведений “гонимых” в Советской России поэтов. В 1952 в Нью-Йорке вышла книга “Неизданный Гумилев”, составителем и редактором которой был Струве; в нее вошли материалы, оставленные поэтом в Лондоне в 1918 и оказавшиеся затем в распоряжении Струве: рукопись “византийской трагедии” — “Отравленная туника”, повесть “Веселые братья”, неизданные варианты стихотворений 1916-1918. Позднее усилиями Струве совместно с Филипповым было осуществлено издание сочинений Н.Гумилева в 4-х томах (1962-1968); опубликованы стихотворения О.Мандельштама (Нью-Йорк, 1955), а затем собрание его сочинений в 3-х томах (1964-69); сочинения Б.Пастернака в 3-х томах; трехтомник сочинений А.Ахматовой (Вашингтон-Париж, 1965-1983); собрание сочинений Н.Клюева в 2-х томах (Мюнхен, 1969); “Стихотворения и поэмы” М.Волошина в 2-х томах (Париж, 1982-1984). Вступительные статьи Струве сопровождали издания книг М.Цветаевой, А.Ахматовой. С выпустил также стихи Н.Заболоцкого (1965). Б.Филиппов называл Струве “ученейшим академическим литературоведом”. Скончался в городе Беркли, штат Калифорния, США, 4 июня 1985 года. Сочинения: Русский европеец : Материалы для биографии и характеристики князя П.Б.Козловского. — Сан Франциско : Дело, cop. 1950. — III, 164 страницы, листы иллюстраций, портрет; Русская литература в изгнании : опыт исторического обзора зарубежной литературы. — Нью Йорк : Издательство имени Чехова, 1956. — 408 страниц; Русская литература в изгнании : [Опыт исторического обзора зарубежной литературы] / 2. издание, исправленное и дополненное. — Paris : YMCA-Press, 1984. — 419 страниц. ISBN 2-85065-052-8; Утлое жилье : избранные стихи 1915—1949 гг. — 2-е дополненное издание. — [США ] : [бумага известковая], 1978. — 122 страницы : портрет; О четырех поэтах : Блок, Сологуб, Гумилев, Мандельштам : Сборник статей — London : Overseas publ., 1981. — 185 страниц. ISBN 0-903868-30-X. Литература: Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. — Москва : РОССПЭН, 1997. — Страницы 605—607; Словарь поэтов Русского Зарубежья. Под редакцией В.Крейда. — Санкт-Петербург: РХГИ, 1999. — Страницы 231—232; Письма В.В. Набокова к Г.П.Струве. 1925—1931. Вступительная заметка и комментарии А.А.Долинина // «Звезда», № 11, 2003.

1898

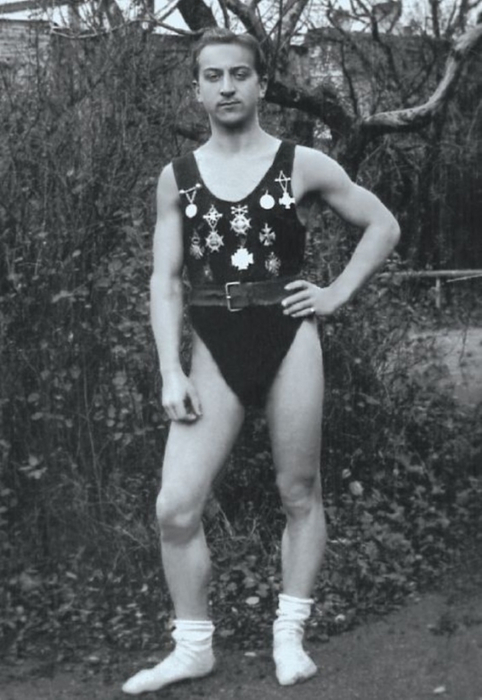

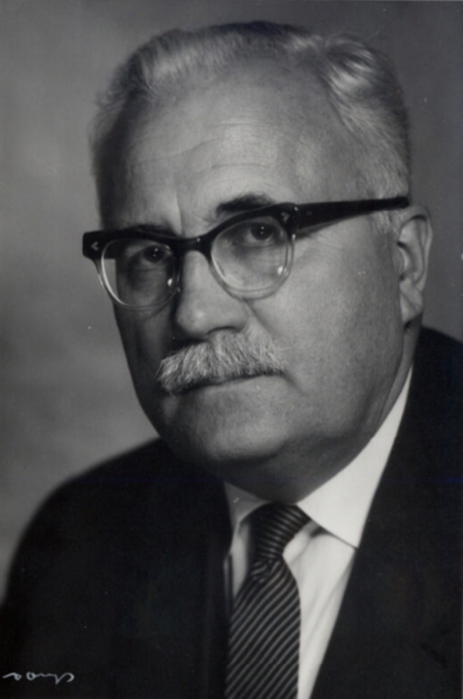

Альфред Шмидт (эстонское имя — Alfred Schmidt; в 1936 году сменивший имя на Айн Силлак, Ain Sillak)

эстонский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр в Антверпене (1920). Альфред Шмидт родился в селе Майдла, волость Сауэ, уезд Харьюмаа, Эстляндская губерния, Российская империя (ныне Эстония). Учился в школе в городе Ревель (ныне Таллин). В молодости увлекался лёгкой атлетикой, которой занимался с 1913 года. В 1916 и 1917 годах участвовал в соревнованиях, организованных Артуром Кукком, однако сильных результатов показать не удалось, и Кукк предложил Шмидту попробовать свои силы в других видах спорта. С 1919 года занялся тяжёлой атлетикой. Его наставником был действующий спортсмен Альфред Неуланд. Вместе со знаменитым эстонским тяжелоатлетом Шмидт тренировался в военно-спортивном лагере в Тонде до 1920 года. В 1920 году, представляя независимую Эстонию на Олимпийских играх в Антверпене, завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60 килограммов с результатом 210 килограммов в троеборье (55 кг + 65 кг + 90 кг). В 1922 году он стал чемпионом Эстонии, в 1923 году завоевал бронзовую медаль Чемпионата Балтики. Ещё до завершения карьеры он входил в состав организаторов домашнего чемпионата мира 1922 года, который проходил в Таллине. Впоследствии увлёкся стендовой стрельбой, стал судьёй по этому виду спорта. В 1936 году сменил имя на Айн Силлак. Скончался в городе Таллин, Эсионская ССР, СССР (ныне Эстония), 5 ноября 1972 года. Похоронен на кладбище Рахумяэ.

Память

В 2018 году в родном селе Майдла в честь Альфреда Шмидта был открыт памятник.

1899

Михаил Акимович Бойко

сталевар сталеплавильного цеха Запорожского электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени А.Н.Кузьмина Запорожского совнархоза, Украинская ССР. Родился в селе Захарьяшевка Холодовской волости Брацлавского уезда Подольской губернии (ныне в черте села Кришиницы Тульчинской городской объединённой территориальной общины Тульчинского района Винницкой области, Украина), в семье бедных крестьян. Украинец. До Первой мировой войны батрачил в Подольской губернии и в Бесарабии. В годы Гражданской войны с 1917 по 1920 год – в Красной Армии. После Гражданской войны вернулся в родное село. Позже был избран первым председателем колхоза (сельхозартели). В 1931 году приехал на строительство Днепровской электростанции (ДнепроГЭС), работал каменотёсом. В 1933 году поступил на работу на комбинат «Запорожсталь», работал сталеваром завода инструментальных сталей. В начале Великой Отечественной войны вместе с предприятием был эвакуирован на восток. С 1942 по 1950 год работал сталеваром на заводе «Электросталь» (ныне открытое акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь») в городе Электросталь Московской области. В 1950 году возвратился в Запорожье. В феврале 1951 года начал работать сталеваром на заводе «Днепроспецсталь». Стал одним из лучших металлургов предприятия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития чёрной металлургии, Бойко Михаилу Акимовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Работал сталеваром до 1965 года. С 1965 года – на пенсии. Неоднократно избирался депутатом Запорожского городского и Запорожского областного Советов депутатов трудящихся. Жил в городе Запорожье (Украина). Умер 11 августа 1986 года. Похоронен на Капустяном кладбище в Запорожье. Награждён 3 орденами Ленина (26 марта 1939; 24 февраля 1954; 19 июля 1958), медалями, в том числе медалью «За трудовую доблесть» (5 мая 1949). Заслуженный металлург Украинской ССР, почётный гражданин города Запорожье (27 октября 1967, первый почётный гражданин Запорожья советского периода). В декабре 2013 года памятник на могиле Героя был разрушен, «охотниками» за металлом с памятника сорван барельеф Героя.

1899

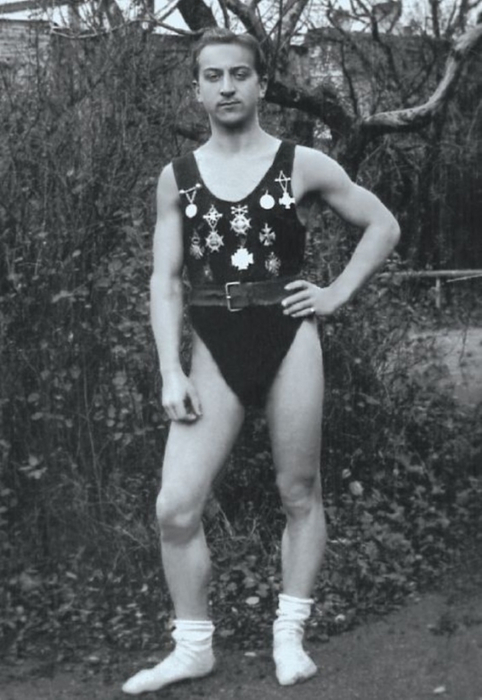

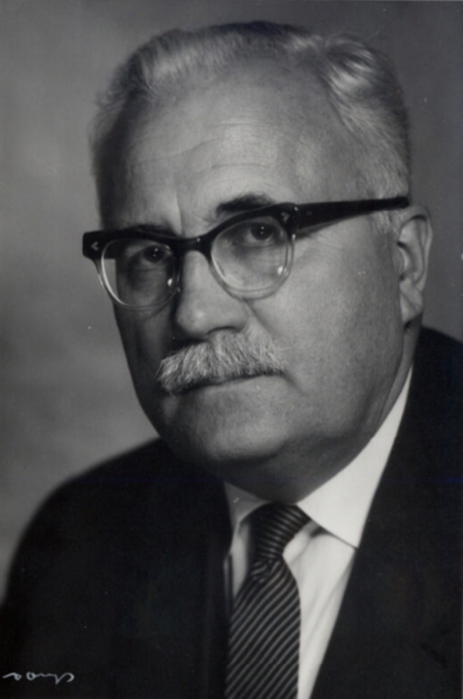

Витольд Ян Дорошевский (польское имя — Witold Jan Doroszewski)

польский лингвист, член Польской Академии Наук, профессор Варшавского университета, главный редактор «Словаря польского языка» (1958—1969 годы) и «Словаря правильного польского языка». Дорошевскому принадлежит теория, согласно которой предмет изучения лингвистики — не отношения внутри языка, а «человек говорящий» (латинское название — homo loquens). Происходит из дворянской семьи, проживавшей поблизости от Замостья. В XIX веке дед, Гжегож Грациан Дорошевский, был вынужден продать имущество и семья разъехалась по всей Российской империи. Сын Антона Григорьевича Дорошевского, русского физикохимика и Марии Тыновской. Антон Дорошевский (1868—1917) был директором Центральной химической лаборатории при Министерстве финансов в Москве, приват-доцентом Московского университета, председателем Польского научного кружка в Москве. Чтобы избежать русификации имени Ян на Иван во время проживания в Москве, родители добавили к имени сына Витольд (Ян осталось вторым именем). В семье говорили на польском, в школе он изучал русский, украинский, немецкий языки, а во время обучения за границей — английский, сербский и чешский. Учился в Московской гимназии до 1917 года. В старших классах школы опубликовал патриотическую статью в молодёжном журнале «Огниво», также написал и опубликовал там несколько поэм на патриотическую тему. Затем Витольд продолжил обучение в Московском университете, изучал лингвистику у Виктора Поржезинского, а с 1918 года — в Варшавском университете, который окончил в 1923 году, получив степень доктора философии. Учился у профессоров Бодуэна де Куртене, Станислава Собера, Адама Антона Крынского. В 1927—1929 годах учился в Национальном институте восточных языков и культур и некоторое время преподавал в Париже польский язык.

Карьера и научные достижения

С 1924 по 1969 годы работал в Варшавском университете, с 1930 по 1968 годы был заведующим кафедры польского языка. В 1928 году становится доцентом кафедры польского языка, с 1938 года — полным профессором. С 1935 по 1939 годы был также директором Фонетического института Варшавского университета, с 1954 по 1969 годы возглавлял лабораторию диалектологии ПАН, которая с 1957 года получила название Институт языкознания. В университете Дорошевский читал лекции по общей лингвистике, польскому языку и словообразованию. Как приглашённый лектор, преподавал в ряде заведений: Брюссельский университет (1934 год, читал сравнительную грамматику славянских языков), Висконсинский университет Мэдисона (1936—1937 годы, польская и славянская филология), в университетах Нанси и Бордо, в коллеж де Франс, Оксфорде, Лидсе и Лондоне (1939, читал общую лингвистику). Был членом-корреспондентом Варшавского научного общества с 1930 года и его действительным членом с 1936 года. Член-корреспондент Польской Академии Знаний с 1947 года, член-корреспондент с 1952 года и действительный член ПАН с 1957 года, в том числе был заместителем председателя лингвистического комитета ПАН с 1954 по 1966 и с 1969 по 1974 годы. В 1925 году Дорошевский выступил как один из основателей Польского лингвистического общества, в котором с 1931 по 1934 год был секретарём, в 1962—64 годах — вице-президентом, а в 1956—1958 и 1971—1974 годы — президентом. В межвоенное время он читает лекции во многих городах мира, участвует в международных семинарах. В 1939 году участвует в обороне Варшавы, затем в течение Второй Мировой читал лекции в секретном университете. Под его руководством было написано около 50 докторских диссертаций. Труды профессора включают около 800 публикаций. Именно Дорошевскому принадлежит честь создания варшавской диалектологической школы. Он разработал основные методы исторического и сравнительного анализа в диалектологии, а также метод количественного анализа, который базируется на том, что звуки анализируются как социальные факты. Изучал польский литературный язык XIX века. В числе своих диалектологических изысканий профессор интересовался механизмами языковой эволюции и изменениями под влиянием социальных факторов. Работая над главным трудом своей жизни — Словарём польского языка, вышедшим в 11 томах — он определил, что в языковых словарях должны главенствовать три основных функции: словарь должен предоставлять информации о состоянии современного литературного языка, дать представлении об истории слов и привести язык к установленным нормам. Витольд Дорошевский полагал, что язык воспроизводит реальность и особо выделял роль сознания в формировании языка. Эти проблемы затронуты в его трудах Элементы лексикологии и семиотики, 1970 и Основы польской грамматики, 1952. Сотрудничал с рядом польских и иностранных журналов, проводил беседы о польском языке на радио. В числе его известных учеников Галина Аудерская. Умер в городе Варшава, ПНР (ныне Польша), 26 января 1976 года.

Профессор похоронен на Повонзсковском кладбище.

В его честь назвали улицы в Лодзе, в районе Бемово в Варшаве. Награды и премии: Кавалер Командорского креста ордена Возрождения Польши; Орден Знамя Труда I степени; Кавалер Большого Креста ордена Почётного легиона.

Личная жизнь

Супруга — Янина Дорошевская (7 апреля 1900 — 22 сентября 1979) (в девичестве Роговская), заместитель директора в Институте специального образования, профессор, доктор философии, доцент Варшавского университета, главный редактор журнала «Szkoła Specjalna». У супругов было двое сыновей: Ян Дорошевский (8 ноября 1931 — 24 октября 2019), профессор медицинских наук, был директором Медицинского центра последипломного образования и Марек Дорошевский, профессор протозоологии в Институте экспериментальной биологии Польской Академии Наук. Избранные научные публикации: Monografie słowotwórcze . Formacje z podstawowem -k- w części sufiksalnej (пол.). — Prace Filologiczne, 13. — 1928-1931. — Страницы 1-261; Myśli i uwagi o języku polskim: poprawność językowa i nauczanie języka: objaśnienia wyrazów i form: uwagi o pisowni (пол.). — Warszawa: Wydawnictwo M. Arct, 1937; Rozmowy o języku (пол.). — Warszawa: Radiowy Instytut Wydawniczy; Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego): studium z dziejów języka polskiego XIX wieku (пол.). — Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1949; Słownik języka polskiego (SJPD) (пол.). — Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955 — 1969; Podstawy gramatyki polskiej. — Panstwowe Wydawn. Naukowe, 1963; Słowotwórstwo a geografia lingwistyczna (mechanizm działania analogii w słowotwórstwie gwarowym) (пол.). — Варшава: Studia i szkice językoznawcze, 1962; Элементы лексикологии и семиотики. / Авторизованный перевод с польского В.Ф.Конновой. — Москва : Прогресс, 1973. — 286 страниц, 1 лист портретов. — (Языковеды мира). Литература: Дорошевский // Динамика атмосферы — Железнодорожный узел. — Москва : Большая российская энциклопедия, 2007. — Страница 293. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 томах] / главный редактор Ю.С.Осипов ; 2004—2017, том 9). — ISBN 978-5-85270-339-2.

1899

Николай Акимович Каржавин

советский геолог. Родился в посёлке Новоуткинск Екатеринбургский уезд, Пермская губерния, Российская империя (ныне — посёлок в городском округе Первоуральск Свердловской области). Работал плотником на заводе, после окончания Ирбитской учительской гимназии — учителем Ревдинской школы, после учёбы на рабфаке политехнического института (1920—1921) — помощником геолога, коллектором. В 1929 году окончил Уральский ГРИ и был назначен начальником Троицко-Байновской геологоразведочной партии по разведке огнеупорных глин. В 1930—1934 начальник геологоразведочных партий по разведке глин, технический руководитель Турьинской геологоразведочной партии, геолог-съемщик в Каменске (в то время — Челябинская область). В 1935—1938 начальник геологического бюро на строительстве Уральского алюминиевого завода, главный геолог Североуральского бокситового рудника. В 1942—1945 годах начальник партии Салаирской бокситовой экспедиции на Алтае. В последующем — главный геолог Уральского алюминиевого завода, Салаирской геологоразведочной партии на Алтае, в Каменске-Уральском, Шабре. В 1960—1963 годах старший инженер по бокситам Уральского геологического управления (Свердловск). После выхода на пенсию — директор Уральского геологического музея при Свердловском горном институте. Открыл месторождения бокситов «Красная Шапочка» на Северном Урале (1931), Соколовское вблизи села Колчедан (1932). Также был одним из первооткрывателей Кальинского и Черемуховского месторождений бокситов (1933). Составил металлогеническую карту бокситов Урала. Умер в городе Североуральск, Свердловская область, РСФСР, СССР, 14 марта 1974 года. Похоронен на Широкореченском кладбище. Награды и премии: Сталинская премия первой степени (1946) — за геологические работы, обеспечившие создание сырьевой базы для алюминиевой промышленности на Урале; «Первооткрыватель месторождения» (1969 — за «Красную Шапочку»); два ордена Ленина; два ордена Трудового Красного Знамени; медали; Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; Почетный гражданин Североуральска, где его именем названа одна из улиц.

Память

Является прообразом главного героя художественного фильма «Человек, которому везло» (1978). В 2002 г. в Североуральске была открыта памятная Мемориальная доска. Решением депутатов Думы Североуральского городского округа имя Каржавина Николая Акимовича занесено в Книгу Вечной славы. Литература: Сколько на Урале «Красных Шапочек»? // Уральский рабочий. — 1971. — 23 марта; «Красная Шапочка». — Москва, 1975; Мылов Е.П. Белое серебро: о истории открытия боксита на Северном Урале // Материалы первой региональной краеведческая научно-практической конференци. «Походяшинские чтения». — Екатеринбург, 2005. — Страницы 244—251; Трусов В.А. Родословная геолога Николая Каржавина // Материалы первой региональной краеведческой научно-практической конференции. «Походяшинские чтения». — Екатеринбург, 2005. — Страницы 301—307; Демина Н.М. Н.А.Каржавин на Северном Урале // Материалы науч.-практич. конф., посвящ. 150-летию Евграфа Степановича Федорова. — Краснотурьинск, 2004. — Страницы 30—32; Летопись в лицах: [в том числе материалы о Н.Каржавине] // Директор. — Екатеринбург, 2002. — № 10. — Страница 64 : фотографии; Крамарев А. Первопроходец // Огнеупорщик. — Первоуральск, 2002. — 5 апреля. — № 14. — Страница 10 : фотографии; Савчук Л.В. Николай Каржавин // Культура и быт горно-заводского населения Урала. — Первоуральск, 2002. — Страницы 67—71; Рапопорт М.С. Каржавин Николай Акимович (1899—1974) // Творцы Уральской геологии. — Екатеринбург, 2000. — Страницы 81—83 : портрет; Золотарев Б. Земное иго. — Североуральск, 1994; Голден Н. Творцы крылатого металла. — Свердловск, 1979; Календарь знаменательных дат. — Первоуральск 2009.

[485x699]

[485x699]

1899

Евгений Михайлович Крепс

советский ученый-физиолог, директор Института эволюционной физиологии имени И.М.Сеченова, академик Академии Наук СССР. Родился в городе Санкт-Петербург, в семье врача. Еврей. В 1916 году окончил Тенишевское коммерческое училище. Пошел по стопам отца и поступил в Военно-медицинскую академию. В 1918 году, находясь в Челябинске, как слушатель Военно-медицинской был мобилизованный в белую армию. В июне следующего года перешел на сторону Красной армии, после ареста и проверок был освобожден. Вернулся в Петроград и продолжил учебу. При подавлении кронштадтского мятежа в 1921 году он вместе с другими слушателями академии работал в санитарном отряде, развернутом прямо на льду Финского залива. Будучи студентом 2-го курса; увлекся физиологией, работал в лаборатории И.П.Павлова, опубликовал при его содействии первую научную работу. В 1923 году, после получения диплома военного врача, Е.М.Крепс был оставлен при академии для подготовки к профессорско-преподавательской деятельности, продолжая работу на кафедре физиологии. Одновременно, в 1923-1933 годах, заведовал физиологической лабораторией Мурманской биостанции, выезжая туда работать в летнее время. С 1934 по 1937 годы Е.М.Крепс работал профессором Ленинградского университета; с 1935 года - в Институте физиологии Академии наук СССР. Весной 1937 года был арестован и осужден на 5 лет лагерей. В августе-ноябре этапирован во Владивосток, декабре 1939 отправлен на Колыму, работал на прииске. Весной 1940 переведен в Магадан для работы в госпитале, в то же время после вмешательства Орбели, освобожден по пересмотру дела «ввиду отсутствия состава преступления». В 1940-1941 годах жил и работал в Луге. Вернулся в научной работе. С 1960 по 1975 годы - директор Института эволюционной физиологии и биохимии имени И.М.Сеченова Академии Наук СССР и одновременно (1967 - 1975 годы) - академик-секретарь отделения физиологии Академии Наук СССР. Е.М.Крепс опубликовал свыше 150 научных работ, в том числе 3 монографии. Его книги посвящены дыхательной функции крови, эволюционной биохимии ферментов крови и ЦНС, а также обмену веществ в процессе онтогенеза и филогенеза при различных функциональных состояниях ЦНС. В лаборатории Л.А.Орбели он исследовал влияние симпатической нервной системы на обменные процессы в мышцах, доказал трофический эффект ее раздражения на мышечную ткань, изучал также влияние гипоксемии на течение биохимических процессов в организме. Совместно с Л.А.Орбели участвовал в разработке проблем физиологии водолазного и подводного дела, теории и практики глубоководных погружений и аварийно-спасательных работ. Е.М.Крепс принимал участие в арктических экспедициях и плаваниях экспедиционных судов «Витязь» (1957-1958; 1959-1960; 1979) и «Академик Курчатов» (1973), изучая круговорот химических веществ в океане, радиоактивность морских организмов и водной среды. В 1971 году Е.М.Крепс был удостоен премии имени Л.А.Орбели Академии Наук СССР за серию работ по эволюционной нейрохимии и нейрофизиологии, в 1967 году награжден медалью имени Я.Пуркинье. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1969 года Крепсу Евгению Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Е.М.Крепс вел большую общественную работу. Он был первым председателем Ленинградского научного общества биохимиков, одним из создателей и главным редактором «Журнала эволюционной биохимии и физиологии». С 1981 года был председателем Комиссии по подводной физиологии и медицине, член Океанографической комиссии при Академии Наук СССР. Жил и работал в городе-герое Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Скончался 4 октября 1985 года. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. В Санкт-Петербурге, на доме, где в 1961-1985 годы работал ученый, установлена мемориальная доска. Сочинения: Оксигемометрия. Техника, применение в физиологии и медицине, Ленинград, 1959; Фосфолипиды клеточных мембран нервной системы в развитии животного мира, Москва— Ленинград, 1967 (Баховские чтения, в. 22). Литература: Лейбсон Л.Г., Е.М.Крепс (к 70-летию со дня рождения), "Журнал эволюционной биохимии и физиологии", 1969, том 5, № 2.

1899

Йоун Лейфс (исландское имя — Jón Leifs)

исландский композитор. Родился в деревне Соульхеймер, регион Сюдюрланд, Исландия. Музыкальное образование Лейфс получил у себя на родине и в Германии. В 1916 году он поступил в Лейпцигскую консерваторию, где учился у Германа Шерхена (дирижирование), Роберта Тайхмюллера (фортепиано) и Пауля Гренера (композиция). В 1921 г. Лейфс женился на пианистке еврейского происхождения Анни Ритхоф, с которой длительное время прожил в Германии, в Вернигероде и в Баден-Бадене. В 1923-24 гг. он был дирижёром Певческой академии в Лейпциге. В середине 1920-х годов совершил три этнографические экспедиции, в ходе которых записал большое количество исландских народных песен. В 1926 г. гастролировал в качестве дирижёра в Норвегии, Исландии и на Фарерских островах. В 1934-1937 гг. находился в Рейкьявике, исполняя обязанности консультанта радиовещания и дирижёра, после чего вновь возвратился в Германию. В годы пребывания у власти национал-социалистов пытался лавировать между нацистами и оппозицией к ним. Событиям, происходившим с семьёй Лейфсов в период с 1933 по 1945 годы, посвящён художественный фильм Х.Оддсона «Слёзы камня» (1995). Поначалу музыка Лейфса имела в нацистской Германии успех, но к концу 1930-х — началу 1940-х гг. популярность композитора ощутимо понизилась. В 1944 г. композитор получил разрешение на выезд из Германии и в следующем году вернулся на родину. Конец 1940-х — 1950-е гг. были отмечены для композитора душевным кризисом. В 1959 г. композитор женился на Торбьёрг Йоуханнсдоуттир (от которой у него двумя годами раньше родился сын Лейвюр), и приблизительно с того же времени вернулся к активному сочинению музыки. 1960-е гг., в противовес предыдущему десятилетию, оказались самым плодотворным периодом в творчестве Лейфса. Конец этому периоду положили тяжелая болезнь и смерть, наступившая в городе Рейкьявик 30 июля 1968 года.

Похронен на кладбище Фосвогур в Рейкьявике

В своих произведениях композитор опирался на скандинавский эпос (незавершённая ораториальная трилогия «Эдда», «Сага-симфония», «Песнь о Гудрун», «Заклинание Гроа») и события отечественной истории. Многие произведения описывают природу родного края («Гейзер», «Гекла», «Деттифосс»). Написанный в 1948—1951 гг. второй струнный квартет обязан своим появлением личной трагедии композитора — он посвящён памяти дочери Лиф, погибшей в результате несчастного случая. Избранные сочинения: Trilogia piccola (Маленькая трилогия) для оркестра, Op. 1 (1919—1924); 4 пьесы для фортепиано, Ор. 2 (1922); Прелюдия и фуга для скрипки соло, Ор. 3 (1924); Музыка к пьесе Ловтюр-колдун, Ор. 6 (1915—1925); Сюита из музыки к пьесе Ловтюр-колдун, Ор. 6а (1925); Концерт для органа с оркестром, Op. 7 (1917—1930); Пасторальные вариации для оркестра, Op. 8 (1920—30; переложение для струнного квартета: 1937); Исландская увертюра для смешанного хора и оркестра, Ор. 9 (1926); Ловтюр-колдун, увертюра для оркестра, Ор. 10 (1927); Исландские танцы для фортепиано, Ор. 11 (1929); Отче наш для голоса и органа, Ор. 12b (1929); Исландская кантата для смешанного хора и оркестра, Op. 13 (1929—1930); Две песни для голоса и фортепиано, Op. 14a (1929—1930); Новые исландские танцы для фортепиано, Ор. 14b (1931); Три прелюдии для органа, Ор. 16 (1931); Ноктюрн для арфы соло, Ор. 19а (около 1934); Оратория Эдда I (Сотворение мира) для солистов, смешанного хора и оркестра, Ор. 20 (1935—1939); Струнный квартет № 1 Mors et Vita, Ор. 21 (1939); Песнь о Гудрун для меццо-сопрано, тенора, баса и оркестра, Op. 22 (1940); Три песни из исландских саг, Ор. 24 (1941); Симфония № 1 Сага-симфония, Op. 26 (1941—1942); Requiem для смешанного хора, Op 33b (1947); Хореографическая драма Бальдр, Op. 34 (1943—1947); Струнный квартет № 2 Vita et Mors, Op. 36 (1948—1951); Две песни для мужского хора, Ор. 39 (1948—1961); Landsyn (Появление земли после длительного полёта над морем) для мужского хора и оркестра, Ор. 41 (1955); Оратория Эдда II (Жизнь богов) для солистов, смешанного хора и оркестра, Ор. 42 (1951—1966); Три абстрактные картины для оркестра, Op. 44 (1955—1960); Весенняя песнь для смешанного хора и оркестра, Ор. 46 (1958); Памяти Йоунаса Хадльгримссона для смешанного хора и оркестра, Ор. 48 (1961); Гейзер для оркестра, Op 51 (1961); Гекла для смешанного хора и оркестра, Op 52 (1961); Ответ викинга для инструментального ансамбля, Ор. 54 (1962); Fine I для оркестра, Op. 55 (1963); Fine II для вибрафона и струнного оркестра, Op. 56 (1963); Деттифосс для баритона соло, смешанного хора и оркестра, Op. 57 (1964); Ночь для тенора, баса и малого оркестра, Op. 59 (1964); Песнь о Дёрруде для смешанного хора и оркестра, Ор. 60 (1964); Песнь о Хельги, убийце Хундинга для контральто, баса и оркестра, Ор 61 (1964); Заклинание Гроа для контральто, тенора и оркестра, Ор. 62 (1965); Hafis (Дрейфующий лёд) для смешанного хора и оркестра, Op. 63 (1965); Струнный квартет № 3 El Greco, Ор. 64 (1965); Оратория Эдда III (Рагнарёк) для солистов, женского, мужского и смешанного хоров и оркестра, Ор. 65 (1966—1968; не завершена); Hughreysting (Утешение) для струнного оркестра, Ор. 66 (1968) Литература: [gufo.me/dict/music_encyclopedia/Лейфс_Й Лейфс Йоун] // Музыкальная энциклопедия / Главный редактор Ю.В.Келдыш. — Москва : Советская энциклопедия, 1982. — Том 6. — Столбец 819; Leifs, Jón // Baker's Biographical Dictionary of Musicians (англ.) / Completely Revised by Nicolas Slonimsky. — Fifth Edition. — New York: G. Schirmer Inc., 1958. — P. 933.

1899

Йозеф Локвенц (Josef Lokvenc)

австрийский международный шахматный мастер (1951). Родился в городе Вена, Австро-Венгрия (ныне Австрия). Чемпион Австрии (1951 и 1953). В составе национальной сборной участник 10-и Олимпиад (1927—1931, 1952—1962). Умер в городе Санкт-Пёльтен, Австрия, 2 апреля 1974 года. Литература: Словарь шахматиста / составители: М.С.Коган [и другие] ; под общей редакцией профессора А.А.Смирнова. — Ленинград : Шахматный листок, 1929. — Страница 266. — 518 страниц; Локвенц, Иозеф // Шахматный словарь / главный редактор Л.Я.Абрамов; составитель Г.М.Гейлер. — Москва : Физкультура и спорт, 1964. — Страница 276. — 120 000 экземпляров.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1898

Владислав Гораль (польское имя — Władysław Goral)

блаженный Римско-Католической Церкви, вспомогательный епископ (с 9 октября 1938 г.) люблинского диоцеза, мученик. Родился в деревне Сточек, Люблинская губерния Царство Польское, Российская империя. 18 декабря 1920 года Владислав Гораль был рукоположён в сан священника. 10 августа 1938 года был назначен вспомогательным епископом люблинского диоцеза. Рукоположение в епископа Владислав Гораль принял 9 октября 1938 года. 17 ноября 1939 года был арестован Гестапо вместе с многочисленной группой польской интеллигенции во время операции Sonderaktion Lublin и заключён в Люблинском замке. 27 ноября 1939 года был осуждён и приговорён к смертной казни, которая была заменена на заключение в концентрационном лагере в Заксенхаузене, куда был доставлен 4 декабря 1940 года. В концлагере Владислав Гораль был помещён в специальный лагерный сектор. Несмотря на заключение, Владислав Гораль совершал католические богослужения для верующих, находящихся в концлагере. Владислав Гораль был расстрелян в феврале 1945 года. Его концентрационный номер — 5605, с 1943 года — 13981.

Прославление

Входит в число 108 блаженных польских мучеников Второй мировой войны, беатифицированных Римским Папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года. День памяти — 12 июня. Литература: Henryk Cioczek, Biskup w pasiaku, ISBN 83-87510-00-9.

1898

Виктор Васильевич Жегалов

советский художник, мастер палехской миниатюры. Родился в селе Палех, Вязниковский уезд, Владимирская губерния, Российская империя. В 1908—1912 годах занимался в иконописной мастерской. В 1913—1917 годах учился в учебно-иконописной мастерской Комитета попечительства в Палехе. С 1928 года состоял в Артели древней живописи, где его учителями были Иван Баканов и Александр Котухин. С 1932 года участвовал в художественных выставках. В 1933 году его работы экспонировались на выставке в Лондоне. В 1930—1935 годах преподавал в Палехском художественном училище. В Москве в 1930-х годах занимался оформлением «Гастронома № 1» на улице Горького и павильона «Табак» на ВСХВ. В 1937—1938 годах занимался росписью фарфоровых изделий на Дулёвском фарфоровом заводе. После начала Великой Отечественной войны отправился на фронт. Погиб на станции Лом, Октябрьское сельское поселение, Рыбинский район, Ярославская область, РСФСР, СССР, при бомбардировке железнодорожного эшелона, 13 октября 1941 года. В том же эшелоне погибли другие палехские художники Павел Баженов и Василий Салабанов.

Творчество

Расписывал изделия из папье-маше, шкатулки, пудреницы, папиросницы, броши. В его творчестве присутствуют как мотивы русской литературы и фольклора, так и современные советские темы: «Жар-птица» (1928, Ивановский ОХМ), «Красноармеец на коне» (1930, СПМЗ), «Красный обоз» (1931), «Сказка о рыбаке и рыбке» (1933, вариант — пластина, 1936, Всероссийский музей А.С.Пушкина, город Пушкин), «Партизаны» (1934, ГМПИ), «Охота» (1936, СПМЗ), «Степан Разин» (1939).

Галерея

Вседержитель. Икона, 1912

Жар-птица, 1928

Влюбленная пара, 1930

Литература: Бакушинский А.В. Искусство Палеха. Москва, 1934.

1898

Ян Якубович Конрадс

мастер специализированного управления отделочных работ треста «Ригастрой» Министерства строительства Латвийской ССР, город Рига. Родился в Драбешской волости Венденского уезда Лифляндской губернии, ныне — территория Аматского края Латвии, в многодетной (11 детей) семье батрака. Латыш. Получил начальное образование в Венденской приходской школе. Имел музыкальный слух и обучился игре на музыкальном инструменте (бас). Трудовую деятельность начал в 15 лет. С 1913 года работал в учениках в Гулбенском малярном цехе. Спустя три года сдал экзамен и получил цеховой диплом подмастерья. Стал работать маляром по найму. В 1920—1940 годах проживал в независимой Латвии. В 1923 году перебрался в Ригу, где продолжил работать маляром на различных строительно-отделочных работах в летнее время года. Зимой часто оставался безработным. Подрабатывал игрой на басе в кабаках и на катках, пилением дров либо уборкой снега. Образованная в 1940 году Латвийская ССР в годы Великой Отечественной войны подверглась немецкой оккупации (1941—1944). После освобождения столицы республики от немецких захватчиков Ян Якубович активно включился в работу по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства. Трудился маляром, затем бригадиром маляров, участвовал в строительстве крупнейших промышленных предприятий города, жилых и бытовых объектов, в том числе речного вокзала, телевизионного центра, школы-интерната на Московской улице, городских гостиниц, Государственного театра музыкальной комедии, зала для конференций Академии наук и Дома Союза писателей Латвийской ССР, Рижского политехнического института. Многое сделал для повышения производительности труда строителей-отделочников, добиваясь успешного выполнения и перевыполнения годовых планов отделочных работ, которые велись в районном центре городе Бауска. Я.Я.Конрадсу было присвоено звание «Лучший маляр Латвийской ССР». Выполняя самые ответственные операции в управлении, он много и активно занимался наставничеством, подготовил почти 200 квалифицированных специалистов по отделочным работам. Многолетний и безупречный труд на строительстве, любовь к профессии, неутомимая энергия и систематическое совершенствование мастерства позволили ему на высоком уровне освоить все виды отделочных работ, получить высокий 5-й рабочий разряд, ежедневно перевыполнять производственные задания. В 1958 году он стал мастером специализированного управления отделочных работ треста «Ригастрой». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов, Конрадсу Яну Якубовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». После ухода на заслуженный отдых в 1960 году до последних дней жизни принимал активное участие в общественной работе, часто выступал перед молодёжью, делился с ней своим богатым опытом. Жил в Риге (Латвия). Умер 9 декабря 1968 года. Похоронен в Риге на кладбище Райниса. Награждён орденом Ленина (9 августа 1958).

[506x698]

[506x698]1898

Виктор Дмитриевич Кучерявый

инструктор политотдела 8-й стрелковой дивизии; комиссар батальона 151-го стрелкового полка 23-го стрелкового корпуса 13-й армии Северо-Западного фронта, старший политрук. Родился в городе Сураж ныне Брянской области, в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1919 года. В Красной гвардии с февраля 1918 года. В Красной Армии в 1918-1921 годах и с 1939 года. Участник 1-й мировой и Гражданской войн. С 1921 года работал в органах ВЧК и в милиции. В 1931 году окончил коммунистический университет в Минске (с 1974 года – город-герой), работал директором совхоза. В 1936-37 годах – председатель Чериковского райисполкома Могилёвской области Белоруссии. Участник освободительного похода советских войск в Западную Белоруссию 1939 года. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Инструктор политотдела 8-й стрелковой дивизии (23-й стрелковый корпус, 13-я армия, Северо-Западный фронт) старший политрук Виктор Кучерявый, назначенный накануне комиссаром батальона 151-го стрелкового полка, 12 февраля 1940 года в бою у посёлка Кюрёля (ныне – Красносельское Выборгского района Ленинградской области) возглавил атаку батальона, выбил противника с занимаемых позиций. Отважный офицер-политработник пал смертью храбрых в этом бою. Похоронен в братской могиле в посёлке Красносельское. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему политруку Кучерявому Виктору Дмитриевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. Имя Героя носит улица в городе Чериков Могилёвской области Белоруссии. В городе Сураже Брянской области на аллее Героев помещён его портрет.

[509x700]

[509x700] 1898

Тимофей Дмитриевич Лановский

колхозник колхоза имени Третьей пятилетки Тайшетского района Иркутской области. Родился в Подольской губернии, ныне в Хмельницкой области Украины. Русский. В 1920-х годах вместе со своей женой Марией Сидоровной вёл единоличное крестьянское хозяйство. В 1930 году был арестован и направлен на работу в Сибирь (место первого сибирского поселения не установлено). Спустя некоторое время был переведён в село Суетиха Тайшетского района Восточно-Сибирского края (ныне город Бирюсинск Иркутской области) на строительство Суетихинского лесозавода. Позже для воссоединения с главой семейства в Суетиху была депортирована семья Лановского. Младшую, годовалую дочь удалось оставить у родственников и этим спасти от неминуемой гибели. Перевоз ссыльных осуществлялся в грузовых вагонах без элементарных предметов гигиены и санитарии, практически без еды и с ограниченным количеством питьевой воды. Эшелон со спецпереселенцами находился в пути без малого месяц. На поселение в Суетиху прибыли жена с двумя детьми и его пожилая мать. Сын Лановского умер на третий день после встречи с отцом, не выдержав мучительного переезда. Примерно через год после приезда в Суетиху мать Тимофея Дмитриевича, захватив с собой шестилетнюю внучку, взяв березовый веник и чистое белье, имитируя поход в баню, добралась до железной дороги и бежала на Украину. Вскоре после возвращения на родину дочь простудилась и умерла. В Суетихе у Лановских в 1936 году родились дочь и в 1939-м — сын. Из Суетихи переведён на сельхозработы в неуставную сельскохозяйственную артель в трудовом поселке Верхний Сполох Тайшетского района. Впоследствии на базе артели был создан колхоз имени Третьей пятилетки, а трудовой поселок Верхний Сполох получил название деревня Тимирязева. Во время строительства деревни рабочие неуставной артели жили в Суетихе и на заимке. Работая в сельскохозяйственной артели и впоследствии в колхозе, участвовал во всех полевых работах. Опыт сельхозработ, полученный в период ведения единоличного хозяйства, помогал добиваться хороших результатов. В связи с тем, что он находился «под комендатурой», каждую осень после окончания уборочных работ его направляли на лесозаготовки в леспромхозы в районе поселков Венгерка, Саранчет и Туманшет. Осенью 1943 года Тимофей Дмитриевич был направлен в «трудовую армию» для работы в шахтах Кемеровской области. Семья Лановского осталась в Тимирязевой. Работая забойщиком в угольных шахтах, дважды попадал под завалы. Из второго завала его извлекли благодаря торчащему из обвалившейся породы сапогу. После непродолжительного лечения он был признан непригодным для работ в забое, а в 1947 году Тимофея Дмитриевича вернули на работу в Тимирязеву. На второй день после возвращения он приступил к работе в колхозе имени Третьей пятилетки. Работа в поле осложнялась последствиями полученных травм при авариях в шахтах. Однако несмотря на проблемы со здоровьем, Тимофей Дмитриевич со своими товарищами добивались рекордных показателей на полевых работах. Так, в 1949 году он обеспечил получение урожая пшеницы по 29,1 центнера с гектара на площади 15,1 гектара и ржи по 29,7 центнера с гектара на площади 9,1 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1950 года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1949 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1950 года Лановскому Тимофею Дмитриевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Некоторое время спустя Лановского, «вставшего на путь исправления», назначили звеньевым полеводческого звена. Летом 1956 года во время работы в поле у него случился инсульт, после которого он остался парализованным. Умер после продолжительной болезни в 1963 году в деревне Тимирязевой Тайшетского района Иркутской области. Похоронен на Тимирязевском деревенском кладбище. Награждён орденом Ленина (1 июля 1950).

1898

Андрей Алексеевич Лейферт

советский японовед-лингвист, художественный переводчик с японского языка; художник-иллюстратор, карикатурист. Автор первого советского учебного словаря японских иероглифов (1935). С 1930 года — сотрудник Разведывательного управления Штаба РККА. Андрей Лейферт родился в городе Санкт-Петербург, Российская империя. В 1917 году окончил школу гардемаринов. С 1918 года служил в Морских силах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Во Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) не состоял. Был в резерве Морского штаба Республики. В 1923—1925 годах учился на восточном факультете Дальневосточного государственного университета по кафедре японской филологии. В 1925—1926 годах работал в японской газете «Йомиури». В 1925—1927 годах был сотрудником торгпредства в Японии. В 1927—1928 годах учился в Ленинградском восточном институте имени А.С.Енукидзе. В 1928—1930 годах Лейферт снова был в Японии (возможно, стажировался в это время от Ленинградского восточного института при полпредстве). Находясь в Японии, участвовал в работе Кружка японоведения, организованного сотрудниками полпредства. В 1928 году в «Госиздате» в переводе Андрея Лейферта вышла «Книга картин без картинок» Фусао Хаяси, а в 1929 году в ленинградском издательстве «Прибой» был напечатан переведённый Лейфертом роман Сэйдзи Танидзаки «Гейша Эйко». В соавторстве с Яковом Мексиным Андрей Лейферт сделал три свободных перевода для детей японских народных сказок «Длинное имя», «Страна дураков» и «Три тёлки». Художниками трёх детских книжек, вышедших в 1929 году, выступили соответственно Александр Могилевский, Давид Штеренберг и Владимир Бехтеев. В 1930 году Андрей Лейферт переехал в Москву, где переводил художественную литературу и иногда выступал как художник. В 1931 году Лейферт опять находился в Японии с официальной целью изучения японского языка и японской литературы и занимался переводами и театром. С 13 марта по 30 апреля 1931 года Андрей Лейферт сотрудничал с японской газетой «Токио-Асахи». В это время почти в каждом вечернем выпуске газеты на первой полосе печатались по две карикатуры Лейферта под инициалами А.Л. с небольшим пояснительным текстом от лица автора. Газета называла Лейферта «молодым, но уже известным в СССР карикатуристом», а его рисунки — «весёлыми и светлыми». Интерес Андрея Лейферта к Японии газета объясняла его увлечённостью японской живописью укиё-э. В лёгкой ироничной манере Лейферт в газетных рисунках и комментариях к ним выразил свои впечатления от пребывания в Токио. В том же 1931 году Андрей Лейферт сделал несколько иллюстраций для изданной в Японии на японском языке книги Евгения Спальвина «Япония: взгляд со стороны» (Супаруин. Екомэ-дэ мита нихон. Токио, 1931). Как считает современный исследователь творчества Лейферта Александр Дыбовский, «по-видимому, А.А.Лейферт не избежал влияния со стороны своего учителя. Карикатуры А.А.Лейферта и книгу Е.Г.Спальвина роднит некоторое европоцентристское высокомерие по отношению к мукам вестернизации Японии, стремящейся преодолеть свою восточноазиатскую идентичность и присоединиться к лидерам европейской цивилизации». Андрей Лейферт — автор первого изданного в советское время учебного словаря японских иероглифов (1935), ставшего популярным среди специалистов. Со времени переезда в Москву в 1930 году Лейферт сотрудничал с Разведывательным управлением Штаба РККА: с апреля 1930 года по февраль 1933 года находился в распоряжении; с февраля 1933 года по февраль 1936 года был начальником 3-го (информационно-статистического) отдела, находился в распоряжении, был помощником начальника одного из отделений управления 1-го (западного) отдела; с февраля 1936 года по июль 1937 года был секретным уполномоченным 2-го (восточного) отдела. При этом очередные воинские звания Лейферт продолжал получать по ведомству военно-морского флота; 24 января 1936 года ему было присвоено звание капитана 3-го ранга. В Москве Лейферт жил по адресу: 6-я Звенигородская улица, дом 8, корпус 8, квартира 160. 13 июля 1937 года Андрей Лейферт был уволен в запас РККА по следующей формальной, неприемлемой для сотрудника советской внешней разведки причине: «воспитывался у дяди — владельца театральных предприятий, домовладельца». Спустя две недели, 27 июля 1937 года, Лейферт был арестован, 9 октября 1937 года приговорён за «шпионаж» Военной коллегией Верховного суда СССР (ВКВС СССР) к высшей мере наказания и расстрелян в городе Москва, РСФСР, СССР, в тот же день. Место захоронения — Донское кладбище, могила 1. Реабилитирован посмертно ВКВС СССР 2 апреля 1957 года. Личное дело Андрея Лейферта хранится в Центральном архиве Федеральной службы безопасности России.

Библиография

Словарь: Лейферт А.А. Словарь наиболее употребительных в современном японском языке иероглифов: Учебное пособие. — Москва, Ленинград : Издательство иностранной литературы, 1935. — 308 страниц.

Книжные переводы

Романы: Хаяси Фусао. Книга картин без картинок / Перевод с японского А. Лейферта. — Москва, Ленинград : Госиздат, 1928. — 200 страниц. — 5000 экземпляров; Танидзаки Сэйдзи. Гейша Эйко: Роман / Перевод с японского А.Лейферта. — Ленинград : Прибой, 1929. Детские книги: Длинное имя: [Рассказ для детей] / Пересказали с японского А.Лейферт и Я.Мексин; Картинки А.Могилевского. — Москва: Государственное издательство, 1929. — 11 страниц; Страна дураков: Японская сказка… / Пересказали А.Лейферт и Я.Мексин; Иллюстрации Д.Штеренберга. — Москва : Государственное издательство, 1929. — 12 страниц; Три тёлки: Японская народная сказка / Пересказали А. Лейферт и Я. Мексин; Рисунки В. Бехтеева. — Москва, Ленинград : Государственное издательство, 1929. — 16 страниц. — (Для детей младшего возраста). Журнальные переводы: Хаяси Фусао. Рассказы месяца / Перевод с японского А.Лейферта // Вестник иностранной литературы. — 1928. — № 2. — Страницы 124—136; Наканиси Иносукэ. Осеки, дочь Сейроку / Перевод с японского А. Лейферта // Вестник иностранной литературы. — 1928. — № 9. — Страницы 17—42. Научные публикации Лейферт А.А. Японский пролетарский театр: Тезисы к докладу // Тезисы к докладам Кружка японоведения при Полпредстве СССР в Японии. — Токио, 1928—1929; Лейферт А.А. Японский пролетарский театр // Материалы Кружка японоведения. — 1930. — № 1. — Страницы 51—56. Источники: РГА ВМФ. Фонд Р-2192, Опись 2, Единица хранения 4264; Лейферт Андрей Алексеевич // Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917—1991) / Издание подготовили Я.В.Васильков, М.Ю.Сорокина. — Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение, 2003; Лейферт Андрей Алексеевич // Алексеев М.А., Колпакиди А.И., Кочик В.Я. Энциклопедия военной разведки. 1918—1945 гг. — Москва : Кучково поле, Военная книга, 2012. — Страницы 470—471; Дыбовский А.С. О карикатурах А.А. Лейферта (газета «Токио Асахи», 1931) // Известия Восточного института. — 2013. — № 1 (21). — Страницы 117—129.

1898

Павел Григорьевич Лин

советский писатель-очеркист, драматург и сценарист, член Союза писателей СССР (1935). Родился в городе Измаил, Бессарабская губерния, Российская империя. В 1917 году поступил в Петроградский политехнический институт, который окончил в 1918 году. Литературным творчеством начал заниматься с начала 1920-х годов, чуть позже начал писать сценарии к кинофильмам. Скончался 22 октября 1958 года.

Фильмография

Сценарист: 1932 — Изящная жизнь; 1934 — Флаг стадиона. Публикации: Завоевание Арктики (Карская экспедиция 1929 г.). Москва—Ленинград : Огиз — Государственное учебно-педагогическое издательство, 1931. — 56 страниц; Туз: Рассказы. Ленинград : Издательство писателей в Ленинграде, 1932. — 134 страницы; Слово и пуля: Новеллы. Ашхабад: ТуркменОГИЗ, 1942. — 76 страниц.

[555x699]

[555x699]1898

Глеб Петрович Струве