Кошка - древняя душа. Что знали о них наши далекие предки?

29-02-2024 12:22

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения Victoria_Vika Оригинальное сообщение

Кошка - древняя душа. Что знали о них наши далекие предки?

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Это цитата сообщения Victoria_Vika Оригинальное сообщение

Кошка - древняя душа. Что знали о них наши далекие предки?

Согласно наиболее распространенным этимологических версиям это слово было заимствовано либо из североафриканского (нубийск.) — kadis, либо из латинского — сattis (примечательно, что домашние кошки там же в латыни именуются felis). Это согласуется со старой теорией, согласно которой кошки были впервые одомашнены именно в Египте и Северной Африке, откуда затем (через территорию Римской Империи) распространились по всей Европе.

Задумывались ли вы над значением и происхождением таких привычных слов как «кошка» и «кот»? Удивительно, но практически во всех индоевропейских (и не только) языках название этого давнего друга и спутника человека звучит практически одинаково и имеет корневую основу KAT-КОТ, реже — ГАТ (англ. — cat, нем. — katze, исп. — gato, фр. — chat, польск. — котка, литовск. — катинас и катэ, арм. — k’at’u, ирл. catt, арабск. — кьит, африкаанс — кэхт, индонейз. — кутджин, африканс — кэхт и т. д.)

Согласно наиболее распространенным этимологических версиям это слово было заимствовано либо из североафриканского (нубийск.) — kadis, либо из латинского — сattis (примечательно, что домашние кошки там же в латыни именуются felis). Это согласуется со старой теорией, согласно которой кошки были впервые одомашнены именно в Египте и Северной Африке, откуда затем (через территорию Римской Империи) распространились по всей Европе.

Однако в последнее время такая гипотеза подвергается серьезной критике — новые найденные останки кошек в захоронениях на территории Европы (Германия) датируются уже II тысячелетием до н. э., а на Крите и вовсе — IX тысячелетием, существуют свидетельства о том, что и в Азии кошки были одомашнены уже много тысячелетий назад. А последние генетические исследования ДНК диких, домашних и одичавших кошек с нескольких континентов показывают, что их распространение по Европе шло двумя волнами — первая в XII–IX тыс. до н. э. пришла с Ближнего Востока, а вторая — уже из Египта. А раз так — то, возможно, и нет смысла искать из какого языка было «заимствовано» во все другие слово «кат-кот», гораздо разумнее признать, что это слово идет к нам из единого древнего индоевропейского пра-языка.

То есть его вообще никто никогда ни у кого не заимствовал — оно всегда «было со всеми» — вопрос лишь в том, как его трактовать. И прочитать его мы вполне можем по-русски. Несмотря на сарказм представителей официальной лингвистики и этимологии, считающих такой подход ненаучным, многие исконно русские слова прекрасно «читаются» с использованием собственно русской слоговой азбуки смыслов, интуитивно понятной каждому носителю нашего языка без необходимости прибегать к каким-либо установленным правилам или принимаемым «на веру» постулатам.

Это вовсе не означает, что слово кот-кошка и другие было «заимствовано» всеми остальными языками из русского, просто наш язык, по всей видимости, меньше чем другие изменился, отошел от единого корня. Лучшее тому доказательство — невероятная близость наших корневых основ с санскритом («мертвый» древний язык Индии, на котором как и на латыни уже не разговаривают) и способность санскритологов из Индии понимать русскую речь — особенно северные говоры — вообще без перевода. Именно поэтому многие слова одинаково «родные» для всех индоевропейских языков раскрывают свой смысл и «читаются» именно по-русски (и на санскрите).

Например, как многим известно, слогу «га» соответствует образ движения — телеГА, ноГА, ГАть, дороГА, кочерГА (нужна для того, чтобы пошевелить угольки), ГАрмонь (звук возникает благодаря движению), бродяГА… А, например, тайГА — это конец известной дороги или привычного мира, нечто неизведанное, где дороги еще не проложены — то есть тайная дорога… Или, скажем, слог «ра» соответствующий образу солнца: РАссвет (= «свет солнца»), РАдость (= «достаточно света»), маРА в смысле «наваждение» (= «смерть/мор солнца»)…

Удивительное совпадение (или нет?), что фамилию первого космонавта Юрия Гагарина можно согласно приведенным выше образам трактовать как «двойное/ускоренное движение к солнцу» ГА-ГА-РА И с этим также не поспоришь.

Попробуем прочитать слоговой азбукой смыслов слово «кошка» и посмотрим, чем и кем она являлась в повседневном и мифологическом мире древних славян.

Происхождение, этимология слова «кошка» и слова «кот» в русском языке

Начнем с того, что в русском языке сразу два обозначения для этого животного в зависимости от его пола, довольно различные по звучанию — «кошка» и «кот». Причем, аналогичные пары неблизкие или совсем далекие по звуковому составу есть в русском языке для обозначения большинства домашних животных: корова и бык, баран и овца, собака и пес, конь и лошадь, петух и курица, селезень и утка… Все это принципиально разные слова, которые фиксируют некие принципиально разные смысловые значения — это вам совсем не то, что «слон» и «слониха» или «тигр» и «тигрица». Некоторым другим языкам, особенно славянским, такое явление также свойственно, в целом же далеко не во всех индоевропейских языках есть такое разнообразие слов, что является еще одним косвенным доказательством большей близости русского языка к пра-языку (больше слов — меньше упрощений и обобщений).

Возвращаясь, к коту и кошке — сказать кто их них первичен или более важен с этимологической точки зрения — невозможно. Поэтому рассмотрим отдельно и «кота» и «кошку».

Версия 1

КОШ-КА. Первый слог «кош/кощ» указывает на запредельную древность. Вспомним другие слова «КОЩей» (Бессмертный), «КОЩуна» (= «история, сказка»), «КОЩун/КОЩунник» (= «сказитель древних преданий». Когда оные попали под запрет, то и слово «кощунствовать» приобрело иной негативный смысл). Другая смысловая группа — это слова, связанные с сохранением, сбережением чего-либо (что также является одним из смысловых рядов в словах вроде «кощуна»/сказка — как сохранение знаний и легенд, посредством их передачи): КОШт, КОШель/КОШелек, КОШма. Тот же КОЩей «над златом чахнет», то есть хранит его, оберегает.

Второй слог «ка» — отражает образ души (или в более сложных трактовках — одного из уровней тонких эфирных тел). Именно поэтому уменьшительно-ласкательные имена и сокращения образуются с использованием этого слога: АленКА, ИринКА, ВадимКА… избушКА, скалочКА, коврижКА, печКА. Добавляя имени такое окончание, мы как бы обращаемся к человеку более «тепло», «адресно», «близко», словно касаемся его души, а не просто зовем, а добавляя -ка предмету отчасти одушевляем его, наделяем его некой уникальной формой и даже самостоятельностью. Не изба, и именно избушКА поворачивается на курьих ножках «к нам передом к лесу задом», скатерть-самобранКА сама накроет нам стол, а стоящая посреди поля печКА сама напечет пирожков и укроет брата с сестрой от злых гусей да лебедей…

Получается, что КОШ-КА — это «древняя душа» или «душа-хранитель»! И разве не это мы читаем в спокойных, мудрых и бездонных глазах этого, словно неземного, создания? Кстати, в самых разных религиях, культах и странах можно найти легенды о внеземном происхождении кошек, прямо указывающие на то, что они пришли на землю с небес:

В Древнем Египте считалось, что кошки пришли на землю в качестве спутников богов, поэтому в египетских настенных росписях они также нередко изображены с крыльями. Кошки обожествлялись и считались священными животными — в их честь строили храмы, их допускали в закрытые/тайные комнаты святилищ, куда был закрыт вход даже для жрецов (но при этом существовали маленькие дверцы для того, чтобы могли пройти кошки — ТО ЖЕ САМОЕ НА РУСИ в некоторых старых владимирских и суздальских церквях), после смерти их бальзамировали, мумифицировали и сохраняли как знатных вельмож или фараонов. Существовал культ богини счастья Баст с головой кошки.

В Перу существует ряд наскальных рисунков, изображающих летательные аппараты, напоминающие фотографии НЛО, а рядом с ними…кошки с крыльями.

Христианский автор Августин Блаженный назвал котов «обитателями Небесного града», единственными созданиями, которым позволено знать путь и туда, и обратно.

А что же «кот»? В «Повести временных лет» он обозначается чуть по-другому как «котька», в детских колыбельных он также чаще фигурирует под обозначением «котеньКА-коток», а значит, все что было написано выше касательно части -КА (=душа») в равной мере относится и к нему.

Остается разобраться с корнем «КОТ». Судя по всему он также указывает не некое «сохранение», «сбережение», «укрытие» чего-либо внутри»как и корень «КОШ», и иногда на «фиксацию», «якорение». КОТомка, КОТел, КОТлован, КОТа (четвероугольный двор из кольев, обнесенный сетью, зашедшая же туда рыба выбирается сверху — из словаря Даля), КОТва (ж. стар. якорь; кошка, верп, якорек. — из словаря Даля), КОТрах (шапка — из словаря Даля), КОТы (умад. котики м. мн. женская обувь, род полусапожек, ботинок, башмаки с высокими передами; мужская верхняя обувь, калоши, кенги, обуваемые сверх сапог или бахил; | влад. поршни или берестяные лапти, с сборами — из словаря Даля).

Интересно обратиться к похожим звуковым сочетаниям в санскрите. Так, корня «кош» там найти не удалось, а вот «koti» — это «острие, луч, десять миллионов», а «kotisah» — «десять тысяч миллионов» (как выражение бесчисленности чего-либо — см. санскритско-русский словарь Н. П. Лихушиной). Итак, указание на множественность, бесконечность возвращает нас к уже разобранному слогу «КОШ», обозначающему запредельную древность. Получается, что смысловое содержание слов «кот» и «кошка» в общем-то крайне близко — это «древняя душа-хранитель», но, возможно, кот обладает несколько большей энергией, направленностью, активностью, свойственным именно мужскому началу — как луч или острие. Не потому ли в русских сказках всегда действует (!) КОТ, а в пословицах и приметах встречаются и кот и кошка.

Версия 2

Существует, впрочем, и более «приземленная» версия, также опирающаяся на слоговое прочтение слова «кошка»/ «котька» как исконно русского. Согласно ей «кош» — это стан или часть уезда/удела, а также обоз, вереница повозок (заметьте, кочевники в повозках здесь — мы, а не мифические татаро-монголы), а «ка» — это некая живая сущность, что созвучно с трактовкой «душа», хотя и на более упрощенном плане восприятия. Получается, КОШ-КА — «житель стана, обоза», «тот, кто живет внутри стана/обоза».

Версия 3

Еще один ряд интересных смысловых ассоциаций можно вывести из имени ключевой богини славянского пантеона — Макошь/Мокоши. В ее имени мы опять видим корень КОШ (и, конечно, начальный слог МА, очевидно, обозначающий Мать, Женщину, Женское начало). Будучи покровительницей всех женских, т. е. домашних дел и хранительницей домашнего очага, Макошь также отвечала за семейный достаток и процветание (наполненный коши/кошели), и уют (не отсюда ли слово оКОШко — как образ домашнего уюта, того, что внутри/по той стороне родного дома?)

Кошка, в этом контексте — это помощник Макоши и, опять же - животное-хранитель, которое обитает внутри дома, и в общем-то тоже отвечает за достаток и процветание семьи, на физическом уровне ограждая ее от мышей и крыс — врагов собранного урожая, а на тонком — от нечистой силы, бед и сглазов.

Образ в русских народных сказках

Кот — сказитель, он же — желанное сокровище

Наиболее яркий сказочный образ кота в русской сказке — это Кот Баюн из сказки «Поди туда не знаю куда». Здесь он является объектом поиска, неким чудом и одновременно невыполнимой (почти) задачей, заданной главному герою. Кстати, Баюн (от слова «баять», то есть «рассказывать») в разных версиях этой сказки то является личным именем кота, то пишется через дефис с маленькой буквы, то есть просто указывает на его дар рассказчика.

Вообще это одна из самых необычных сказок русского фольклора, которая, кажется, существует сама по себе или же идет от несколько иного источника, чем большинство привычных нам с детства историй. Начать с того, что главным героем здесь является в разных версиях — Андрей-стрелец, Федот-стрелец, солдат Тарабанов или купеческий сын по прозванию Бездольный, но никогда (!) не Иван-дурак или царевич. Чаще всего он — царский охотник, поставляющий дичь к государеву столу. Другая «необычность» — красавица-жена достается герою не в конце истории, как некая награда, а в самом начале — ни за что ни про что, далее же сюжет строиться вокруг того, что Стрельцу приходится выполнять все более и более сложные задания царя, который просто-напросто хочет сжить его со свету, чтобы самому жениться на Марье-царевне.Задания разнятся в разных версиях сказки (например, сходить узнать как живется на том свете умершему отцу царя, добыть оленя золотые рога, козу золотые рога, волшебную кобылицу…), . Обычно их три и самым важным и сложным является последнее — «то не знаю что». На деле же ситуация становится еще более странной, когда выясняется что это «то не знаю что» есть невидимый помощник или сила… по имени «сват Наум»! В других версиях это «Шмат-разум», «Саура» или просто Никто. Ни одно из этих имен не встречается в других русских сказках.

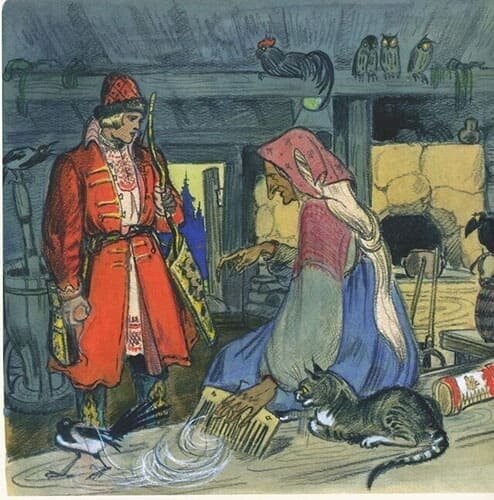

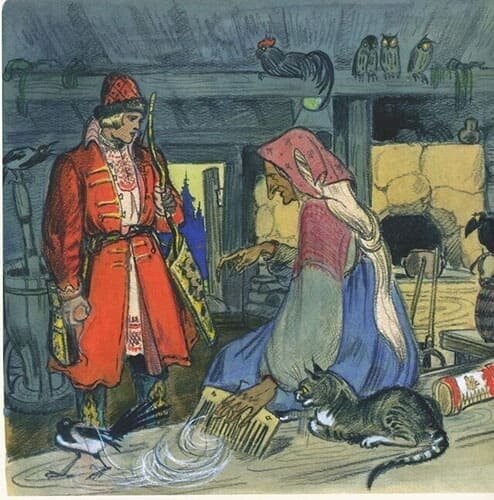

Андрей-стрелец и кот Баюн. Иллюстрация к сказке "Поди туда - не знаю куда".

У версии записанной Алексеем Толстым одним из царских заданий как раз и является добыча кота-баюна. Опасность этого предприятия заключается в том, что кот может кого угодно заговорить своими сказочными историями, наслать беспробудный сон-дремоту. Примечательно, что сидит он на высоком железном столбе за тридевять земель в тридевятом царстве. Для добычи кота стрелок по совету жены берет с собой три железных колпака, три прута да клещи — колпаки защищают героя от кошачьих когтей, а клещами он стаскивает его со столба.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается — пришел Андрей-стрелок в тридесятое царство. За три версты стал его одолевать сон. Надевает Андрей на голову три колпака железных, руку за руку закидывает, ногу за ногу волочит — идет, а где и катком катится. Кое-как выдержал дремоту и очутился у высокого столба.Кот Баюн увидел Андрея, заворчал, зауркал да со столба прыг ему на голову — один колпак разбил и другой разбил, взялся было за третий. Тут Андрей-стрелок ухватил кота клещами, сволок наземь и давай оглаживать прутьями…

Интересно, что хотя вначале кот дерется с героем не на жизнь, а насмерть, но, признав себя побежденным, полностью теряет свою враждебность и уже по доброй воле идет за стрелком туда куда он его ведет.

В одной из версий сказки в записи Афанасьева (№ 215 из тома 2), а всего у него их четыре — кот-баюн является последним зданием, то есть даже более сложным, чем «то не знаю что», именно его поимкой и приручением заканчивается сказка. Причем, кот здесь не пассивный объект, а уже активное действующее лицо, которое в итоге помогает стрельцу одолеть его неприятеля — царского воеводу.

Шли-шли, шли-шли и добрались куда надо; приходят во дворец, царь увидал кота-баюна и приказывает: «А ну, кот-баюн! Покажи мне большую страсть». Кот свои когти точит, на царя их ладит; хочет у него белу грудь раздирать, из живого сердце вынимать. Царь испугался и стал молить Бездольного: «Уйми, пожалуйста, кота-баюна! Все для тебя сделаю». — «Закопай воеводу живьем в землю, так сейчас уйму». Царь согласился; тотчас подхватили воеводу за руку да за ногу, потащили на двор и живьем закопали в сыру землю. А Бездольный остался жить при царе; кот-баюн их обоих слушался, Никто им прислуживал, и жили они долго и весело. Вот сказка вся, больше сказывать нельзя.

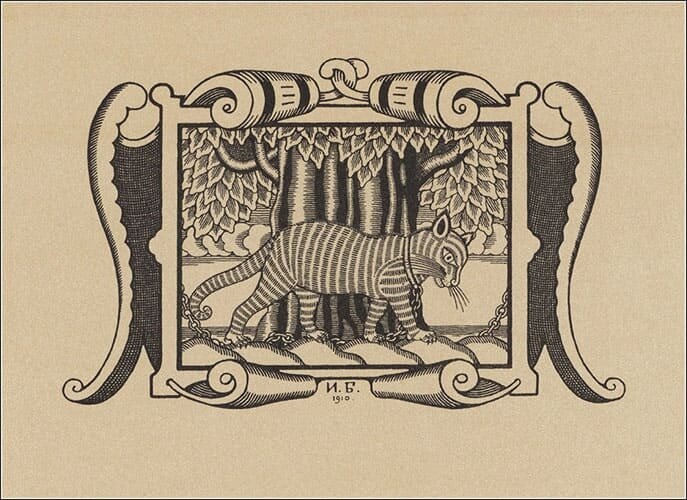

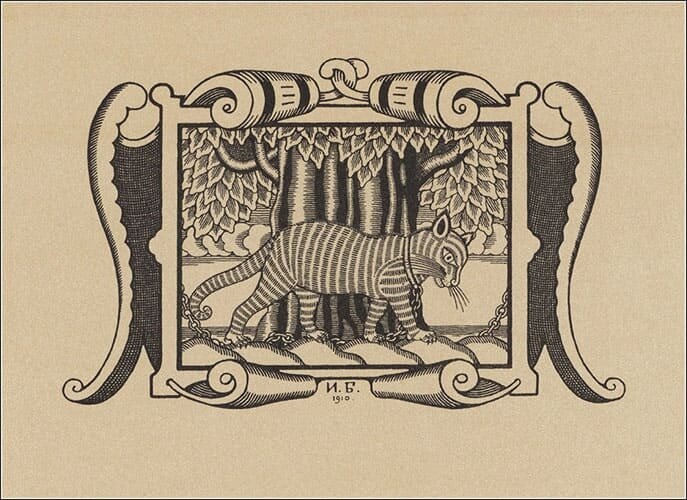

Образ ученого кота Александра Сергеевича Пушкина, по всей видимости, восходит именно к таким сказкам про волшебного рассказчика историй кота Баюна.

У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо — песнь заводит,

Налево — сказку говорит...

Кот — навигатор

В некоторых русских сказках эпизодически появляется кот, когда кто-либо из героев (молодая девочка/женщина, Иван) заблудился в лесу. Здесь кот выступает спасителем, указующим путь из чащи. Он изначально дружелюбен по отношению к главному герою, помогает ему по своей инициативе и совершенно бескорыстно, а затем — исчезает. После него на помощь герою могут прийти еще два животных (что формирует каноническое троекратное повторение события), одним из которых, обычно бывает серый волк.

К этому же образу часто относятся и коты из более «детских» поучительных историй, в которых действуют одни только животные и нет ни Ивана, ни девушек, ни Бабы-Яги, ни Кощея. Например, «Кот и петух», где кот спасает незадачливого петушка из лап похитившей его лисы:

Котик-братик!Несет меня лисаЗа темные лесаЗа высокие горыВ глубокую норуВыручи меня!

Кот — спутник потустороннего

Наконец, кот — как правило черный — является постоянным спутником Бабы-Яги. В этих сказках он не является активным действующим лицом в принципе, он просто есть, как некий неотъемлемый атрибут. То есть здесь он спутник некой потусторонней силы, способный легко ходить между мирами. Это ясно следует из самого образа Бабы-Яги, которая находится на границе, на перепутье — наполовину живая, наполовину — мертвец («костяная нога»). Интересно, что в большинстве индоевропейских культур любая асимметричность указывает на частичную принадлежность к потустороннему миру (слепота на один глаз, хромота и проч.). Кроме того, в некоторых русских сказках есть прямое указание, что избушка Бабы-Яги стоит на реке Смородине, отделяющей мир Мертвых от Живых.

В этой связи важно отметить, что принадлежность к потустороннему миру сама по себе вовсе НЕ является в мировоззрении наших предков чем-то «жутким» или «плохим», ведь в Нави обитают не одни только чудовища, но и умершие предки, то есть друзья и заступники. Впрочем и сама Баба-Яга не является ни однозначно положительным, ни однозначно отрицательным персонажем. В одних историях она может похищать младенцев с целью их съесть, а в других уже помогает главному герою, давая ценные наставления и предметы.

Еще один потусторонний персонаж связанный с котом — это домовой. Народные предания указывают на то, что кот прекрасно его видит, общается с ним и является верным помощником домашнего хранителя.

Считалось, что видят кошки и все другие потусторонние сущности — русалок, леших, чертей. Не с этим ли связано странное шипение домашних любимцев на пустые углы, нередко наблюдаемое их хозяевами?

Кот — убаюкивающий младенцев колыбельными

Наконец, кот — самый частый персонаж в детских колыбельных песнях. Именно котеньку-котка, приглашают матери к люлькам своих младенцев, чтобы качать их, напевать им сладкие песни и охранять их сны.

Котя-котенька, коток,

Котя сереникий лобок,

Ты приди к нам ночевать,

Мою деточку качать.

Кажется, что может быть проще и логичнее? Ведь именно кот является по сути единственным в полном смысле домашним животным в доме, да к тому же обладает прекрасной способностью усыпляюще мурлыкать. Но, возможно, наши предки понимали суть вещей гораздо лучше нас — и котиков приглашали к детским колыбельным еще и потому, что частота вибраций во время мурлыкания кошки (от 20 до 150 Гц) обладает целительным эффектом - именно такой диапазон частот используется сегодня в медицине при лечении физиотерапией. Кстати, как и зачем кошки мурлыкают - ученым неизвестно.

Значение в обрядах и приметах

Соединив все вышесказанное в единую картину, можно наконец выделить ключевые способности кота или кошки, которым наши предки придавали особое значение:

1. способность мурлыкать/рассказывать сказки/убаюкивать — которая в фольклоре гораздо важнее такой утилитарной функции как ловля мышей. Что за истории и зачем рассказывают коты — открытый вопрос. Лечат ли они нас? Хранят ли некие зашифрованные знания? (вспомним о корневой основе «кош/кощ»)? Является ли их сказки звуковым ключом для входа в «чистое поле», «вещий лес» или ноосферу?

2. способность «видеть» нечто недоступное людям, потустороннее — отсюда умение кота находить верную дорогу, предупреждать и оберегать хозяев от нечистой силы.

«Без кошки не изба» и кота первым пускают в новый дом;

Убить кота — семь лет ни в чем удачи не видать;

Первая встреча человека на том свете, согласно поверьям, будет с кошкой — если он плохо с ними обращался при жизни, добра ему в ином мире не видать.

По поведению кошки предсказывали погоду и приход гостей;

Кот ценился выше коровы! За его кражу в «Провосудье митрополичьем» судебнике XIV века предусмотрен штраф в 3 гривны, такой же как за вола (за гуся — 30 кун, за корону — 400 кун);

Купить кота — нельзя, его принято менять на что-либо символическое.

______________________

Мы не слезли с деревьев. Мы пришли со звезд. Но как бы далеко вглубь тысяч тысячелетий не простиралась история звездного пра-человечества, история кошачьего племени, вероятно, на порядок древнее. Именно за это наши предки, встретившись когда-то с этим непонятным, но дружественным разумом, и дали ему уважительное имя «кошка» — «древняя душа», «душа-хранитель». И пригласили его продолжить путь вместе — в качестве целителя, навигатора, защитника от темных сущностей, хранителя знаний и, конечно, Друга.

Серия сообщений "Магия кошек":

Часть 1 - Кошки и коты: наши защитники и целители. Магическая сторона жизни кошек.

Часть 2 - Внимание Кошка, или Кошачьи законы

...

Часть 4 - Магия кошек: как домашние любимцы спасают нас от бед

Часть 5 - Роль Кошки в магии

Часть 6 - Кошка - древняя душа. Что знали о них наши далекие предки?

Часть 7 - Заговор, чтобы коты не дрались

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Кошка - древняя душа. Что знали о них наши далекие предки? | Мухтуя - Дневник Мухтуя |

Лента друзей Мухтуя

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»