Это цитата сообщения babeta-liza Оригинальное сообщение

Ж/д вокзалы Питера и Москвы, признанные произведениями искусства

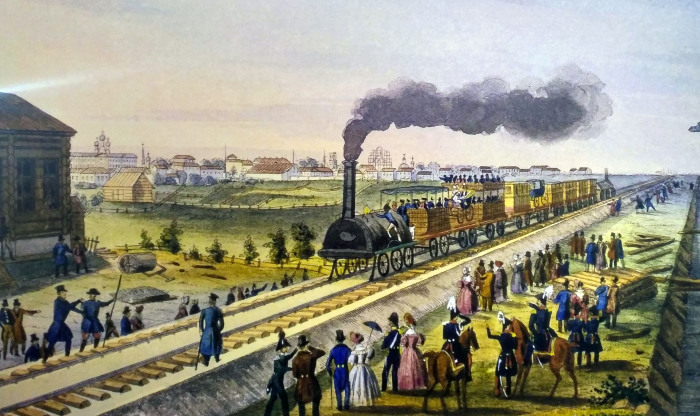

Начиная с 1837 г., когда была открыта первая в России пассажирская железнодорожная ветка, соединившая Санкт-Петербург и Царское село, в крупных городах империи началось строительство вокзалов, большинство из которых имеют величественный и монументальный вид, а некоторые и вовсе можно назвать произведением искусства. Особенно впечатляющие транспортные узлы появились в Санкт-Петербурге и Москве, о которых и пойдет речь.

1. Первый железнодорожный вокзал Российской империи

Вокзалы – это не просто транспортные узлы, являющиеся связующим звеном между городами, станциями и полустанками. Они давно уже стали визитной карточкой любого населенного пункта, со своей уникальной историей и даже легендами. Особенно их много у первого российского железнодорожного вокзала, в 1837 году ставшего первой отправной точкой между Царским селом и Санкт-Петербургом. Царскосельский, ныне – Витебский железнодорожный вокзал, является старейшим транспортным узлом, но поскольку в свое время он был построен из дерева, к началу XX века возникла необходимость в обновлении масштабного здания.

Новый объект, построенный в стиле модерн, до сих пор удивляет своими восхитительными формами и оформлением, а также новаторскими внедрениями, которые в те времена были невиданными диковинками. Проект, разработанный Станиславом Бржозовским и инженером С. И. Минашем, полностью соответствовал высокому статусу вокзала, ведь в свое время его услугами пользовались члены монаршей семьи и сам император.

2. Вокзалы близнецы в стиле городской ратуши, соединившие две столицы

В 1842 году, после того как Николай I издал Указ о строительстве железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой, началась грандиозная стройка и не только самой колеи. Был объявлен конкурс на лучший проект станционных зданий, классификационные нормы которых разработал инженер П. П. Мельников, разделивший пункты прибытия/отбытия пассажирского транспорта в зависимости от числа жителей и грузопотоков.

Победителем конкурса на лучший дизайн стал архитектор Константин Тон, спроектировавший здание для Санкт-Петербурга (сейчас известен, как Московский вокзал) в новом для России в стиле неоренессанс. А вот Николаевский вокзал в Москве (сейчас Ленинградский) – стал его немного уменьшенной копией. Поскольку К. Тон вдохновлялся западноевропейской архитектурой, в частности архитектурой административных зданий, два вокзала похожи на ратушу с высокой башей-надстройкой, украшенной часами и установленным флагом, венчавшей центральный вход.

Примечательно: С тех самых пор наличие башни и надстройки, где имелись часы и флагшток, стало основным элементом при проектировании станционных зданий, в каком бы месте России они не строились. Сами же российские вокзалы предусматривали деление на залы для пассажиров I, II и III классов и наличие буфетов, административные помещения, жилища для персонала дороги. Высшему начальству полагались комфортабельные и просторные апартаменты, а вот простым рабочим пристройки к основному зданию, тянувшемуся вдоль перрона. Конкретно в случае с Петербургским и Московским вокзалами прилагался еще и императорский павильон.

3. Петергофский вокзал в стиле неоготики

В 1860-х годах в России и не только началась настоящая железнодорожная горячка, что повлекло за собой массовую прокладку путей и строительство вокзалов. В Петергофе, например, был построен удивительной красоты вокзал в неоготическом стиле. Это случилось лишь потому, что разработкой проекта занимался архитектор Николай Бенуа, который незадолго до этого реставрировал итальянский собор, поразивший его своим величием и эффектностью. Несмотря на скромные размеры вокзал можно считать произведением искусства и местной достопримечательностью. Стоит отметить, что с 2010 года станция не функционирует, а является памятником архитектуры.

4. Балтийский вокзал в Санкт-Петербурге

В самом Петербурге был построен вокзал, соединивший с Петергофом по проекту Александра Кракау, который в своей работе использовал некоторые элементы Восточного вокзала Парижа. Те, кто побывал в этих двух железнодорожных узлах безошибочно узнают сходство между ними и элементы ренессанса. Отличительной чертой этого вокзала являются пристроенные флигеля, один из которых служил императорской резиденцией во время поездок.

5. Казанский железнодорожный вокзал Москвы

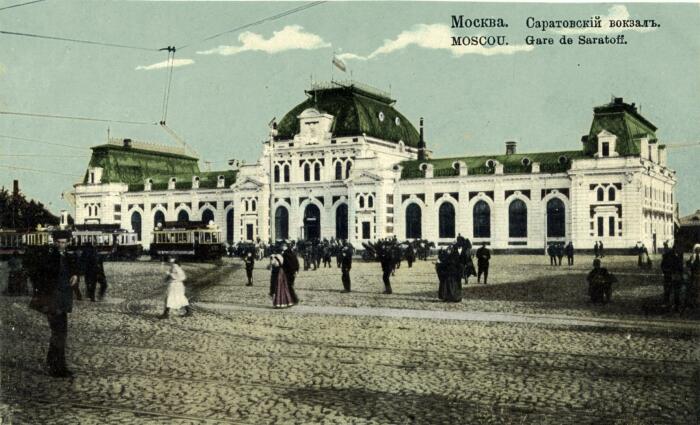

В это же время началось движение пассажирских составов по маршруту Москва — Коломна. Но поездки эти доставляли лишь проблемы, поскольку не было ни здания станции, ни платформы, что вынуждало руководство железной дороги начинать строительство. Рязанский вокзал (так изначально назывался Казанский вокзал) приобрел те формы, которые мы можем увидеть сейчас в 1913 году. Разработкой проекта занимался Алексей Щусев, который вдохновлялся русскими традициями и знаменитой башней Сююмбике Казанского кремля. С тех пор стилизованный русский терем украшает башенка, на вершине которой красуется легендарный символ — крылатый змей Зилант.

6. Финляндский вокзал Северной столицы

Стоит сразу отметить, что Финляндский вокзал с его монументальным видом и героической историей является единственным железнодорожным узлом Северной столицы, который сохранил первоначальное название. Это тот случай, когда здание такого масштаба называют в честь его строителей и тех, кто его обслуживал, а не посвящен известным личностям. Хотя именно он был единственным действующим вокзалом во времена трагических событий блокады Ленинграда (отсюда начиналась легендарная Дорога Жизни), из-за чего к освобождению города от него практически ничего не осталось.

Сразу же после войны здание Финбана (сокращение двух немецких слов Finnische Bahn, что в переводе – «финляндская железная дорога») и площадь перед ним восстанавливали в первую очередь, правда, он полностью потерял исторические формы. Зато стал первым архитектурным объектом Санкт-Петербурга, где использовали технологию железобетонных конструкций при возведении сводов потолка.

7. Белорусский железнодорожный вокзал Москвы

Большая входная арка и очаровательные башенки, стали отличительной чертой Белорусского железнодорожного вокзала, который был построен к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Его проект разрабатывал архитектор Иван Струков, который довольствовался лаконичным интерьером и внешним видом сооружения.

Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что в 1941 году с этого вокзала уходили эшелоны с воинами на фронт во время Великой Отечественной войны и именно здесь впервые услышали легендарную песню «Священная война». О чем свидетельствует мемориальная доска, закрепленная на здании вокзала. Сюда же воины-победители возвращались с Берлина в мае 1945 года.

8. Павелецкий вокзал Москвы

В Первопрестольной наравне с Петербургом также строилось множество вокзалов, соединяющих разные направления огромной империи. К 1860-ым годам Рязанско-Уральская железная дорога разрослась настолько, что соединила крупные города 12 губерний, а с Москвой так и не было точек соприкосновения. Чтобы решить эту проблему, была построена железная дорога от бывшей столицы до Павельца, которая решила эту проблему. Вокзал же несколько раз расширялся, поскольку дорогу постоянно продлевали и старое здание не справлялось с пассажиропотоком, при этом постоянно менялось название.

До сих пор ведутся споры, кто же спроектировал здание, которое мы можем увидеть сейчас. Существует гипотеза, что авторами проекта были Н. А. Квашнин и Ю. Ф. Дидерихс, по другой же версии разработку проекта приписывают А. Красовскому. Хотя как бы там ни было вокзал с запоминающимися элементами модерна, филигранно переплетенными с неорусским стилем, сделали его одним из самых узнаваемых зданий Москвы.

[265x300]

[265x300]

[700x248]

[700x248]