Это цитата сообщения All_Is_Blues Оригинальное сообщение

Славянский лук.

Говорят, английские лучники не знали себе равных...

Когда заходит речь об искусстве стрельбы из лука, вообще о культуре этого вида оружия, в первую очередь, как правило, вспоминают об Англии. Ну как же: здесь и всем с детства памятные баллады о Робине Гуде ("Он был прославленный стрелок, стрелять, как он, никто не мог..."), и "несравненные" лучники английского средневековья, воспетые в исторических романах Артура Конан Дойля.

Между тем и данные археологических раскопок, и сохранившиеся письменные источники свидетельствуют: луки, бывшие в употреблении у славян, а также у арабов, персов, турок, татар и других народов Востока, далеко превосходили западноевропейские - скандинавские, английские, немецкие и иные - как по уровню своего технического совершенства, так и по боевой эффективности.

Для сомневающихся приведём пример. Предельное зафиксированное расстояние для бесприцельного (то есть просто на дальность) выстрела из английского лука составило 557 м. Стрела же турецкого султана Мурата-Гази IV, увлекавшегося стрельбой из лука, улетела однажды на 878,5 м. Соответственно, различались и дальности прицельной стрельбы. Отдельные английские рекордсмены поражали цель на расстоянии до 220 м (например, король Генрих VIII), для рядовых же стрелков предельная дистанция на поражение составляла, согласно подсчётам, 92 м. А на арабском Востоке наибольшее расстояние прицельной стрельбы для ничем не выдающихся стрелков было около 150 м!

Иными словами, многие результаты, которые для "несравненных" английских стрелков были рекордными, для их восточных и славянских современников были близки к рядовым. В Древней Руси, например, существовала своеобразная мера длины - "стрели-ще" или "перестрел", около 225 м. "Яко муж дострелит", - определяли её в XII веке, причём шла речь о стрельбе на поражение. "Перестрелить" означало также "прострелить, пробить выстрелом". Видимо, наши далёкие предки не видели ничего особенного в том, чтобы "дострелить" на расстояние, рекордное для англичан.

А всё дело здесь в конструкции лука. В Западной Европе использовался лук, который учёные-оружиеведы справедливо называют "простым". Делался он из одного куска дерева определённой породы (вяз, тисе, ясень, орешник), соответственным образом выдержанного и обработанного. Народы Востока и Восточной Европы употребляли так называемый сложный лук, о котором будет подробно рассказано.

Вообще лук появился на территории Восточной Европы ещё в эпоху мезолита (от десяти до пяти тысяч лет до нашей эры), то есть примерно тогда же, когда была одомашнена собака.

На скалах близ Белого моря сохранились изображения стрелков из лука, сделанные в III тысячелетии до нашей эры. По изображениям видно, что луки у них простые, имеющие характерную дугообразную форму. Археологами найдены остатки таких луков, а также уцелевшие стрелы с каменными наконечниками. Кстати, по отзывам учёных, ставивших опыты с древним оружием, стрелы с "примитивными" каменными наконечниками оказались очень и очень опасными...

Сложный лук, как выяснено историками, пришёл в Восточную Европу вместе со скифами - в I тысячелетии до нашей эры - и сразу получил широкое распространение, будучи по достоинству оценен тогдашними воинами и охотниками. К VIII-IX векам нашей эры сложным луком пользовались повсеместно на всей европейской части современной России.

Скифский лук. Рисунок на вазе.

Простые луки, которые изредка попадаются археологам в слоях той эпохи, были, судя по всему, предназначены для настораживания на звериных тропах либо служили детскими игрушками: искусство стрельбы из лука требовало обучения с самого раннего возраста. Маленькие, до 1 м длиной, детские луки из упругого можжевельника найдены учёными при раскопках Старой Ладоги, Новгорода, Старой Руссы и других городов.

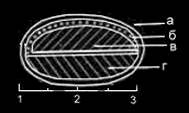

Устройство сложного лука.

Если простой лук с надетой тетивой представляет собой плавно изогнутую дугу, то сложный скорее напоминает букву "М" с плавными перегибами. Именно такие луки можно видеть на всех без исключения древнерусских изображениях, сохранившихся до наших времён.

На рисунке художника показан древнерусский сложный лук, восстановленный учёными по большому обломку, найденному в Новгороде, в слое первой половины XII века. Как выяснилось, эта находка аналогична более ранним (VIII век), но гораздо лучше сохранилась благодаря влажной глинистой почве. Новгородский обломок, найденный в 1953 году, представляет собой почти половину целого лука, одно из его плеч-рычагов. Пролежав в земле восемь веков, плечо лука по-прежнему было способно пружинить.

Оно состояло из двух деревянных планок, продольно склеенных между собой. С внутренней стороны лука (обращённой к стрелку) располагалась можжевеловая планка. Она была необыкновенно гладко остругана, а там, где она прилегала к внешней планке (берёзовой), древний мастер провёл три узких продольных желобка для заполнения клеем, чтобы соединение получилось более прочным. Действительно - по отзывам учёных, рыбий клей, которым были склеены планки, прекрасно держал и восемсот лет спустя.

[538x700]

[538x700]

Берёзовая планка, составлявшая спинку лука (внешнюю половину по отношению к стрелку), была несколько более шероховатой, чем можжевеловая. Некоторые исследователи сочли это небрежностью древнего мастера. Но другие обратили внимание на узкую (около 3-5 см) полоску берёсты, которая сплошь, винтообразно, обвивала лук от одного конца до другого. На внутренней, можжевеловой планке берёста по сию пору держалась исключительно прочно, тогда как от берёзовой спинки она по непонятным причинам "отклеилась". В чём дело?

Наконец заметили отпечаток каких-то продольных волокон, оставшийся в клеевом слое и на берестяной оплётке, и на самой спинке. Потом обратили внимание, что плечо лука имело характерный изгиб- наружу, вперёд, в сторону спинки. Особенно сильно был загнут конец.

Всё это подсказало учёным, что древний лук был усилен ещё и сухожилиями. Пропитанные рыбьим клеем сухожилия (оленьи, лосиные, бычьи) накладывались вдоль спинки лука и надёжно закреплялись обмоткой у рукояти и концов. Эластичный и очень прочный рыбий клей, которым клеили сложные луки, не препятствовал растяжению и сокращению сухожилий. Эти-то сухожилия и выгибали плечи лука в обратную сторону, когда была снята тетива.

Судя по археологическим данным, начиная с XIV века русские луки стали усиливать ещё и роговыми полосами - "подзорами". С XV века появились стальные подзоры, иногда упоминаемые в былинах. Однако широкого распространения на Руси они не получили.

Рукоять новгородского лука была выложена гладкими костяными пластинами. Длина охвата этой рукояти составляла около 13 см, как раз по руке взрослому мужчине. В разрезе рукоять имела овальную форму и очень удобно ложилась в ладонь.

Плечи лука были чаще всего равной длины. Однако специалисты указывают, что наиболее опытные стрелки предпочитали такие пропорции лука, при которых средняя точка приходилась не на середину рукояти, а на её верхний конец - место, где проходит стрела. Таким образом, обеспечивалась полная симметрия усилия при стрельбе.

Костяные накладки прикреплялись и на концах лука, там, где надевалась петля тетивы. Вообще, костяными накладками старались укрепить те места лука (их называли "узлами"), куда приходились стыки его основных частей - рукояти, плеч (иначе рогов) и концов. После наклейки на деревянную основу костяных накладок их концы приматывались опять-таки сухожильными нитями, пропитанными клеем.

Деревянная основа лука в Древней Руси носила название "кибить". Языковеды предполагают, что это слово перекликается с арабским названием простого лука - "кадиб". Ещё более похожим словом - "ка-бид" - арабы называли среднюю часть лука, где после спуска тетивы скользит стрела.

Русское же слово "лук" происходит от корней, имевших смысл "гнуть" и "дуга". Ему родственны такие слова, как "изЛУЧина", "ЛУКоморье", "ЛУКав-ство", "ЛУКа" (деталь седла) и другие, также связанные со способностью изгибаться.

Лук, состоявший из природных органических материалов, сильно реагировал на изменения влажности воздуха, на жару и мороз. Средневековые арабские наставления донесли до нас рекомендации по конструктивным особенностям луков, предназначенных для использования в разных климатических условиях: в очень жарких, очень морозных, сухих или, наоборот, слишком влажных местах. Всюду предполагались вполне определённые пропорции при сочетании дерева, клея и сухожилий. Учёные уверенно пишут о том, что этими познаниями в полной мере владели и древнерусские мастера: их изделия точно соответствуют рекомендациям для районов с умеренным климатом. Кроме того, упомянутые выше полоски предварительно вываренной берёсты, которыми оклеивали лук, были предназначены защитить его от сырости.

Луков требовалось много; в принципе, каждый человек обладал необходимыми навыками, чтобы изготовить себе неплохое оружие, но лучше, если лук делал опытный мастер.

Вообще говоря, на Руси людей, делающих луки называли лучниками, а воинов, стреляющих из луков - стрельцами. Причем «стрельцом» на Руси был практически каждый мужчина – вспомним про перестрел – «яко муж перестрелит». Обучали мастерству стрельбы из лука практически с пеленок. Уже в 8-9, а то и раньше, мальчик ходил и ездил с отцом на охоту.

Далее вниманию читателя представлены схемы Русского лука, иллюстрирующие этот раздел.

Вынимает он, Потык,

Из налушна свой тугой лук,

Из колчана -- калену стрелу,

И берет он тугой лук в руку левую,

Калену стрелу в правую,

Накладывает на тетивочку шелковую,

Потянул он тугой лук за ухо...

Заскрипели полосы булатные

И завыли рога у туга лука

(Михайло Потык)

|

1) деревянная основа лука а - концы с вырезом для тетивы б– сухожилия в- березовая планка г- можжевеловая планка и - узел или место соединения концов, планок и сухожилий к- узел или место соединения сухожилий и костяных накладок рукояти лука 2) вид деревянной основы лука с внутренней стороны и схема расположения костяных накладок д- концевые накладки с вырезом для тетивы е - боковые накладки рукояти ж- нижние накладки рукояти с внутренней стороны лука 3) Схема расположения костяных накладок на луке (вид сбоку) д- концевые накладки е – боковые ж– нижние и - место соединения у концов лука к- место соединения у рукояти лука 4) закрепление стыков деталей лука путем обмотки сухожильными нитями по клею и оклейка лука берестой 5) лук с тетивой после оклейки 6) Лук в поперечном разрезе а - берестяная оклейка б– сухожилия в- березовая планка г- можжевеловая планка; |

|

Тетива.

Тетива – неотъемлемая часть любого лука. Зачастую, тетива определяет качество стрельбы из лука – очень многое зависит от ее свойств. Первый закон тетивы – она не должна растягиваться вообще, иначе выстрела не получится - «плевок» на 5-20 метров. Второй закон – тетива должна стремиться к цилиндрической форме в разрезе – такую тетиву гораздо легче натягивать и ее равномерное напряжение обеспечивает лучшие показатели, чем у «горбатой» тетивы, которая где-то уже, где-то тоньше. И третий закон – тетива не должна изменять первых двух свойств под действием различных погодных условий – жары, мороза, влажности. И конечно, же она должна быть очень прочной, чтобы ее не смог порвать даже «размывчатый» лук – ведь если это произойдет, внезапно отскочившие рога лука или обрывок тетивы может сильно ранить человека, если не убить насмерть. Вспомним – на Руси бытовали луки силой в 80 кг – а ведь никакого капрона и прочих современных крепчайших материалов не было – из чего же делали тетиву наши предки?

Это была не просто какая-то веревка. Самый простой вариант для русского воина – вариант западноевропейских стрелков – веревка из волокон конопли (пеньковая), однако такая тетива имела огромный недостаток. В истории Западной Европы известны случаи, когда сражения проигрывались из-за того, что у непутевых лучников под дождем или во влаге размокли конопляные тетивы – мокрая пенька рвется в руках, как тоненькая ниточка. Так что, пеньковую тетиву в сырую погоду необходимо было снимать с лука и класть подальше от этой сырости. Понятно, что для Руси такой вариант – совершенно неприемлем, ведь утром у нас каждый день – роса, осенью и весной идут обильные дожди, а полгода лежит снег – если не дай Бог лук с такой тетивой упадет в снег – это для нее означает смерть. Но как уже говорилось, луки на Руси были всепогодными. Для влажной и прохладной погоды идеально подходила тетива из шелковых или сухожильных нитей. Средневековые арабские источники упоминают, что славяне такими тетивами активно пользовались. Были также тетивы из «кишечной струны» - обработанных кишок животных. Такая струнная тетива была хороша для теплой и сухой погоды – но не наоборот.

Лучшие же результаты давала тетива из сыромятной кожи – сложная в изготовлении, зато прочная и практически всепогодная. Делалась она так. Брали шкуру животного, арабы предпочитали тощего верблюда – причем, его спину (там – самая толстая кожа), славяне же использовали бычью, лосиную, кожу, но тоже не особо жирного животного, лучшей считалась кожа с брюха тощей коровы. Шкура замачивалась в холодной воде, после чего из нее (из спинной части) нарезали полоски кожи – длиной на несколько десятков см. больше предполагаемого размера (проще потом отрезать, чем удлинять), и на несколько мм. больше предполагаемого диаметра будущей тетивы, если же кожа берется с боков животного – тогда значительно больше. Нарезав их таким образом, заготовки развешивали в темном закрытом помещении, куда не проникал свежий воздух. В свисающих концах делались дырочки, куда вставляли деревянный или металлический стержень – с их помощью полоски немного натянув, скручивали, натирая при этом их шлифовальным приспособлением: бруском, камнем, «стругом» (см. раздел «Стрелы каленые») - такую операцию повторяли до тех пор, пока полоска не скрутится до предела, станет круглой и ровной в разрезе. В принципе, если мастеру очень захочется – и так уже ее можно использовать, но для того, чтобы тетива стала всепогодной, безразличной к холоду и жаре, ее многократно размачивали и выдерживали под сильной (практически «на разрыв») нагрузкой, а затем шлифовали мелкозернистым камнем, после этого, ее натирали смесью воска и жира. После таких операций, она становилась во истину универсальна – именно такие тетивы предпочитали всем остальным вариантам наши предки. С натянутой такой тетивой на русский сложный лук, русский воин мог хоть купаться в реке, в лютый мороз без проблем шнырять хоть целый день по лесу.

Тетиву никто не носил наглухо надетой на луке – это приводило его в негодность.В перерывах между стрельбой ее снимали. На чертеже лука (см. выше) можно видеть специальные пазы на концах лука – это были не просто зарубки, а аккуратно сделанные под особым углом и особой формы выемки в костяной накладке или, в крайнем случае, в деревянной основе лука. В общих чертах, нижняя сторона паза должна быть не больше 90°, верхняя – не меньше 90° (например, хорошие результаты дает сочетание 80° и 150° - однако четкого стандарта здесь не наблюдается).

Тетиву также не делали цельной, особенно дорогую – шелковую или из сыромятной кожи – во время стрельбы зачастую перетирались петли, и если тетива была цельной – можно было смело выкидывать ее. Чтобы не терять хорошую тетиву, петли делали съемными, сделанными из кожаных ремешков. Такие петли привязывали к небольшим отверстиям на концах тетивы. Существует несколько специальных узлов для этих целей.

Существует множество способов надевания тетивы. О них подробно рассказывается в разделе «С луком – на войну и на охоту».

Вспомним, как Робин Гуд опасался замочить свой лук, переправляясь через реку.

А вот на Руси, по авторитетному мнению специалистов, умели делать "всепогодные" луки, способные стрелять в мороз, в жару и даже под дождём. Сохранился летописный рассказ о зимнем бое с татарами, который произошёл в 1444 году. Из-за страшного мороза татары не могли стрелять: "...от великого мраза... луки их и стрелы ни во что бы-ша". Наши же воины успешно обстреливали врагов.

Подробнее читать ЗДЕСЬ

Главы из книги Марии Семёновой "Мы - славяне!"

Дополнение:

Существует мнение, что на Русь сложносоставной лук пришел вместе со скифами. Скорее так оно и было. Но наши предки не просто скопировали лук скифов, они внесли свои изменения, и это был уже совершенно другой лук.

После внесение изменений Русский лук стал отличатся от луков кочевников. Он превосходил лук кочевников в размере и претерпел конструктивные изменения. Но и от простого лука на Руси не отказались, его продолжали использовать охотники, так же с помощью него обучали мастерству стрельбы из лука.

Рассмотрим конструкцию сложносоставного лука. Основу лука составляла можжевеловая планка, хорошо обструганная и отшлифованная со всех сторон, она располагалась с внутренней части лука, обращенной к стреляющему. После предварительной обработки заготовку размачивали в холодной воде, потом нагревали на огне и придавали нужный изгиб на специальной доске.

Дальше шла березовая планка так же обструганная и отшлифованная. Затем ее винтообразно обматывают сухожильными нитями, вымоченными в клее. Сухожилия брались оленьи, лосиные или бычьи. Толщина этой обмотки колеблется от 0,5 до 3 мм., что влияло на силу будущего лука. При выстреле сухожилия растягивались и сокращались при отпуске тетивы. Там где можжевеловая планка прилегала к внешней, березовой планке, были сделаны три тонких желобка для заполнения их клеем.

Для правильного изгиба лука при выстреле, рукоять лука выкладывали гладкими и прочными роговыми пластинами. Лук должен гнуться не по середине, а в плечах, причем для таких мощных луков это имело решающее значение. Без этих накладок, во-первых, лук сломался бы при первом же выстреле, во-вторых, токая конструкция усиливает лук почти вдвое. Длина роговых пластин равнялась в среднем 12-14 см. В разрезе она имела овальную форму – это уже для удобства лучника. Чаще всего рукоять ставилась точно в центре лука, однако иногда чуть-чуть ближе к одному из рогов. Это делалось для того, чтобы стрела накладывалась точно по середине лука – этим достигалось наилучшее соотношение сил. Чтобы предохранить деревянные планки и не портить их пропилами для тетивы, к концам лука прикреплялись костяные накладки с вырезами для крепления тетивы. Приматывались накладки к основе сухожильными нитями, пропитанными в рыбьем клее.

Начиная с XIV века, луки стали усиливать «подзорами», сначала роговыми, позже – металлическими пластинами, которые прокладывались вдоль спинки (внешней стороны) лука.

Русский лук в отличии от прочих, можно было использовать круглогодично, он не боялся ни влаги, ни холода, ни жары, для этого лук обматывали предварительно вываренной берестой. Сохранилось летописное упоминание о необычном бое с татарами в 1444 году. Из-за мороза татарские луки были не во что не годны: «…от великого мраза… луки их и стрелы ни во что быша». Русские воины благодаря этому перестреляли противника из своих луков, не дав им даже приблизиться.

Издревне на Руси людей, делающих луки называли лучниками, а воинов, стреляющих из луков стрельцами. Причем «стрельцом» на Руси был практически каждый мужчина. Обучали мастерству стрельбы из лука практически с пеленок. Уже в 8-9, а то и раньше, мальчик ходил с отцом на охоту.

Боевое применение русского лука.

Лук и стрелы чрезвычайно широко употреблялись в Древней Руси. Они были основным и важнейшим оружием дальнего боя и промысловой охоты.

Каждый дружинник обязательно имел в своем арсенале лук. Луки были очень эффективным в борьбе с легковооруженными, но маневренными и многочисленными всадниками южных степей – хазарами, печенегами, половцами.

Почти все более или менее значительные битвы не обходились без стрельцов-лучников и начинались с перестрелки. Как правило, впереди войска и с флангов в походном порядке находились стрелки. Их задача - не допустить внезапного налета вражеской конницы и пехоты и обеспечить развертывание основных сил в боевые порядки.

При осаде или штурме вражеских городов, стрельцы-лучники при возможности метко «снимали» врагов с городских стен или же засыпали город за стеной смертоносным дождем из стрел.

При защите городов, наоборот стрельцы-лучники, стоявшие на стенах и в башнях, вели или прицельный огонь по «супостатам» или отправляли стрелы в общую массу противника. Так же лучников широко использовали для устройства засад.  [600x450]

[600x450]

Отправляясь в поход, русские дружинники из дома брали только оружии и доспехи. Фуражные обозы были небольшие поэтому основную часть провианта – добывали в бою или с помощью охоты.

Из Ливонских хроник ХIIIв. известно, что на Руси существовали специальные отряды стрелков-лучников, которые не только охраняли войска в походе, но и мужественно выдерживали первые атаки врага.

Византийский историк Х в. Лев Диакон отмечал огромную роль лучников в русском войске киевского князя Святослава. Они умело пользовались луком и стрелами и в обороне, и в открытом бою, успешно применяли свою тактику стрельбы по коням вражеской конницы. Эту тактику русы выработали в постоянной борьбе с набегами конных кочевников южнорусских степей.

Мы знаем, что означает жест «V» у английских лучников, а что означал жест на Руси - кулак, с выставленным вверх большим пальцем. А то, что наш далекий предок надевал на этот палец специальное кольцо, зацеплял им тетиву, придерживая кончик пальца указательным и средним перстами, и начинал выцеливать врага... Он означал - мы победим – все хорошо!

Серия сообщений "Воинство.":

Часть 1 - Экстремальная медицина в рукопашном бою.

Часть 2 - Славянский лук.

Часть 3 - Cлавянский меч.

Часть 4 - Воинское искусство наших предков.

...

Часть 24 - Воины Древней Руси Х - ХI вв

Часть 25 - Хан Батый – светловолосый военный Царь Русов

Часть 26 - Что мы знаем о казаках?