Неповторимые мосты Санкт-Петербурга

16-10-2020 22:33

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения -Juliana- Оригинальное сообщение

Неповторимые мосты Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург построен на островах, около 300 км артерий его рек, рукавов и каналов пронизывают город, подземные воды питают добрую сотню водоёмов, озёр и прудов.

Через все это водное богатство перекинуто в общей сложности около 800 мостов, из них 342 находится в городе, а остальные – в пригородах. Мосты составляют одну из главных достопримечательностей Северной столицы, отличаясь размерами, конструкцией, возрастом и дизайном. Самые красивые и знаменитые мосты интересны своей историей, с ними связаны традиции и легенды. Старинные мосты в историческом центре включены в список культурного наследия России.

Поцелуев мост

Больше всего мифов сложено о мосте Петербурга, носящем самое романтическое название - Поцелуев. Так, по одной из легенд, в те времена, когда граница города проходила по Мойке, он служил местом прощаний и тайных встреч молодёжи города и пригородов. По другой - рядом с мостом находилась тюрьма, и он был местом последнего прощания арестантов с родными.

Санкт-Петербург, вид на Исакиевский собор с Поцелуева моста

Ещё якобы существовал обычай проходя по мосту, целоваться с проезжающими и проходящими. Или молодожёны, проезжающие по этому мосту, должны были начинать целоваться при въезде на мост, а заканчивать - при съезде с моста. И чем дольше продолжался поцелуй, тем крепче становился их союз.

Но все эти легенды были лишь попыткой мифологизации довольно прозаического происхождения названия одного из первых чугунных мостов, который стал зваться Поцелуевым по имени купца Поцелуева, некогда владевшего расположенным неподалеку трактиром «Поцелуй». Но это не помешало увековечить этот мост и в словах известной песни: «Все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет».

Дворцовый мост

Дворцовый мост - это один из самых известных символов Санкт-Петербурга, соединяющий Васильевский остров и центр города. Его название объясняется близостью к Дворцовой набережной и Зимнему дворцу (ныне Эрмитажу).

Первоначально Дворцовый мост был построен из дерева, как строили в старину; на нём были установлены масляные фонари, а проезжая часть была достаточно широкой, чтобы в начале 20 века проложить по ней рельсы для конки.

В 1911 году по мосту открылось движение трамвая, а для пешеходов по обеим сторонам обустроили тротуары.

За время своего существования строение прошло не одну реконструкцию, но старожилам Санкт-Петербурга памятны торжества, посвященные открытию обновленного моста в ноябре 1997 года. Залп пушек возвестил о начале празднования, на мосту танцевали пары в старинных костюмах, звучала музыка. Действо «Дворцовый мост зажигает огни» освещали не только огни фейерверка - состоялось открытие его художественной подсветки.

Протяженность Дворцового моста составляет 250 м, 22-метровая проезжая часть разделена на 6 полос, а ширина его тротуаров (2,8 м) позволяет пешеходам полюбоваться замечательной панорамой достопримечательностей, расположенных на берегах Невы. Зимний дворец, Исаакиевский собор, Адмиралтейство находятся на левом берегу, а с противоположной стороны: Кунсткамера, Зоологический музей, Биржа, Петропавловская крепость - в едином завораживающем ансамбле предстают восхищенным взорам.

Благовещенский мост. (Мост лейтенанта Шмидта)

Хотя из песни слова не выкинешь, на самом же деле - в Петербурге разводится всего 21 мост, и самым старым из них является мост Лейтенанта Шмидта (Благовещенский). Это был первый постоянный металлический мост через реку Неву, открытый ещё в 1850 году. Его строили по проекту инженера С. В. Кербедза и архитектора А. П. Брюллова, по рисунку которого отливались сохранившиеся до наших дней решётки. По легенде, Николай I распорядился повышать Кербедза в звании за каждый построенный пролёт. Узнав об этом, инженер переработал свой проект и увеличил в нем количество пролётов. Его хитрость вполне удалась - начав строительство в чине капитана, он его закончил генералом.

Интересные факты: Благовещенский мост был единственным в городе, на котором разрешалось курить, благодаря чему он имел особую популярность.

В 1855 году, в связи с кончиной императора Николая I, мост был переименован в Николаевский, затем в октябре 1918 года в мост Лейтенанта Шмидта (в память о Петре Петровиче Шмидте и восстании на крейсере «Очаков» в 1905 году), а в 2007 году после реконструкции мосту вернули первоначальное имя - Благовещенский.

В 1917 году, стоявший за Николаевским мостом у Английской набережной, крейсер Аврора произвёл знаменитый исторический залп в сторону Зимнего Дворца.

Троицкий мост

Ещё один постоянный металлический мост через Неву - Троицкий. Он отмечает свой столетний юбилей в один день с юбилеем Петербурга. Празднование дня рождения города и Троицкого моста приходится на самое красивое и необычное время года в Петербурге - на знаменитые белые ночи. Именно тогда город кажется наиболее загадочным и мистическим, и в то же время - одноцветно приглушённо-серым.

Его торжественное открытие состоялось в мае 1903 года. Этот мост мог бы быть «родственником» самой известной достопримечательности Парижа - Эйфелевой башни, ведь первоначально городская управа приобрела проекты моста инженера А. Г. Эйфеля, создателя знаменитой башни, но они не были использованы при строительстве. А ещё - по его оси проходит Пулковский меридиан, который отстоит на 30 градусов 19 минут 38 секунд к востоку от нулевого Гринвичского меридиана, относительно которого ведётся отсчет географических долгот на Земле.

Интересные факты: Стоя на Троицком мосту, можно увидеть 7 других мостов Петербурга: Дворцовый через Большую Неву, Эрмитажный через Зимнюю канавку, Литейный через Неву, Прачечный через Фонтанку, Иоанновский через Кронверкский пролив, Биржевой через Малую Неву, Верхне-Лебяжий через Лебяжью канавку.

Валерий Чкалов, легендарный советский лётчик, на спор пролетел под пролётом Троицкого моста. Романтичная версия этого события показана в фильме «Валерий Чкалов» (1941). Пролёт под мостом для съёмок исполнил лётчик Евгений Борисенко, с той разницей, что Чкалову за такой пилотаж был объявлен выговор.

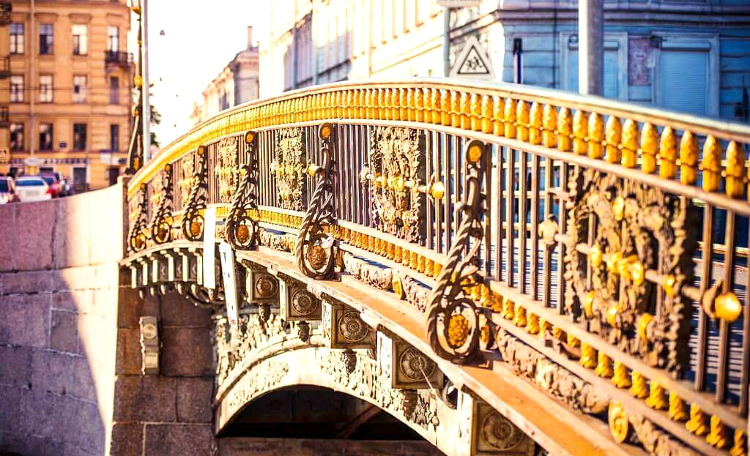

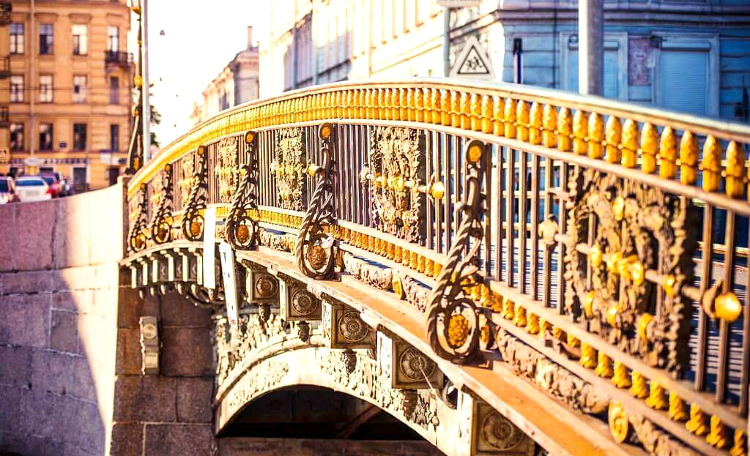

Банковский мост

Он находится возле бывшего Ассигнационного банка, откуда и его название.

Оформлением моста в XIX веке занимался знаменитый скульптор П. П. Соколов. Выполненные им фигуры зверей или мифических существ «охраняют» многие мосты, соединяющие берега канала Грибоедова. Для Банковского моста он создал четыре скульптуры грифонов с огромными позолоченными крыльями. Мало кому известно, что эти грифоны не просто служат украшением моста, а ещё и скрывают в себе важные, но не слишком красивые элементы его конструкции.

Цепи, применённые при строительстве этого моста, вставлены в пасти грифонов так, словно последние стараются его удержать.

Грифоны не случайно были избраны в качестве «охранников» моста у здания Ассигнационного банка, ведь по древнегреческой мифологии именно грифоны являлись лучшими стражами кладов.

Кроме скульптур грифонов, Банковскому мосту «досталась» красивая ажурная решётка с рисунком из пальмовых листьев и раскрытых вееров. В результате Банковский мост оказался самым красивым и богато украшенным сооружением в этом месте: ближайшие к нему дома, построенные на берегах канала Грибоедова, выглядели гораздо скромнее.

Легенды и народные приметы: Грифоны могут принести решение финансовых проблем и богатство. Мифические существа дарят свою благосклонность за поцелуй над хвостом и монетку, положенную под лапу… наверное поэтому место над хвостом требует реставрации особенно сильно.

Поверье это старое: В ходе реставрации в полых скульптурах грифонов обнаружили большое количество различных монет (в том числе и старых серебряных рублей) и записок с заветными желаниями людей.

У студентов есть примета: перед экзаменом нужно написать на бумажке название предмета и засунуть её под лапу льву. Так что грифоны помогают ещё и в учёбе. Во время последней реставрации все щели хорошенько замазали, теперь щелей под лапами нет.

Аничков мост

Мост имени подполковника-инженера Михаила Аничкова, который руководил строительством первой переправы через Фонтанку во времена Петра Первого. Тогда мост был простой деревянной переправой. В 1787 году он был реконструирован в каменный с деревянным разводным пролётом и башнями на быках, а свой нынешний, величественный и прекрасный вид он получил в 1841−42 годах.

Вместо башен появились гранитные пьедесталы, на которые были установлены знаменитые скульптуры П. К. Клодта. «Укротители коней», заказанные ему для украшения Адмиралтейской набережной стали одной из визитных карточек Петербурга. Изначально скульптур было две - «Конь с идущим юношей» и «Юноша, берущий коня под уздцы». Причём по одну сторону моста стояли скульптуры, выполненные в бронзе, а по другую их гипсовые копии. Вторая пара бронзовых статуй никак не могла достигнуть места их предназначения: как только их отлили, царь Николай I подарил их королю Пруссии.

Следующую пару вновь отправили в подарок, на этот раз королю Сицилии. Только третья пара статуй достигла своих постаментов, и в 1851 мост стал таким, каким мы его знаем сегодня, украшенным серией скульптур, изображающих четыре стадии покорения коня человеком.

Только два раза покидали статуи свой пост - во время блокады, когда их для сохранности от бомбёжек закопали в саду Аничкова дворца, и второй - на время реставрации к 300-летию Петербурга.

Интересные факты: В 1908 году был установлен указатель с ошибочной надписью «Аничкин мост». Название прижилось на 4 года, породив легенду о трагическом романе некоей Анны и одного из строителей моста.

Если вы присмотритесь к скульптурам, то заметите, что в сторону пощади Восстания «идут» кони без подков, а те, что смотрят на Адмиралтейство - с подковами. Согласно преданию, в 18-м веке на Литейном проспекте располагались кузницы, поэтому туда идут кони без подков, а обратно уже подкованные.

Существует легенда, что создавая свои скульптуры, Клодт решил отомстить своему давнему высокопоставленному врагу, и придал его образ той статуе, лицо которой находится под хвостом вздыбленного коня. По другой версии у статуи черты Наполеона.

Египетский мост

Название его красноречиво говорит само за себя, оно вполне соответствует периоду того времени, когда в мире все увлекались историей и культурой Египта. Возведенный Египетский мост имел устои, облицованные гранитом, и выступающие в Фонтанку, а также три цепи, поддерживающие пролетное строение, располагавшиеся на легких металлических порталах и закреплявшиеся своими окончаниями в каменных массивах, врытых в землю.

Не исключено, что возведение такого красивого, и можно даже сказать, нарядного моста, вдали от парадной части Санкт-Петербурга, было продиктовано находящимися неподалеку армейскими казармами. Возможно, таким образом, правительство пыталось воспитать в армии имперский патриотизм и благоговение. Было ли это действительно так - история умалчивает.

Так или иначе, красивейший мост был построен, и прослужил жителям Петербурга до начала 20 века, после чего, вдруг внезапно обрушился. Произошло это в дни первой революции 1905 года, и именно в тот момент, когда по мосту переезжал эскадрон конногвардейского полка. Интересно, что достоверная причина столь внезапной аварии так и осталась загадкой.

Но в народе сразу же появилась легенда о некоей даме, Марии Ильиничне Ратнер, получившая прозвище «Египетская», и жившей неподалеку. Женщина эта по молодости своей была обманута одним офицером конногвардейского эскадрона. Якобы она увидела в окно строй гвардейцев, марширующих по мосту, и с негодованием воскликнула: «Чтоб вы провалились!». И в тот же момент мост рухнул со всеми, кто на нём находился…

Вместо рухнувшего Египетского моста, был наскоро построен временный деревянный мостик, который прослужил весьма длительное время. Лишь по прошествии полвека, в 1955 году, он вновь стал каменным.

Новое сооружение не имело сходства со старым, богато украшенным мостом, так как воссоздание прежнего его облика не являлось целью архитекторов, которые спроектировали новый мост весьма скромным и более легким. Однако, египетские мотивы все-таки в какой то мере были сохранены - стойки ограды украшены пышными лавровыми венками, а в ее узоре проступают цветки лотоса.

Именно эта ограда и чугунные скульптуры сфинксов, оставшиеся от старого Египетского моста, и охраняющие его, дали возможность сохранить за сооружением прежнее название. В длину новый Египетский мост насчитывает практически 47 метров, в ширину - 27 метров.

Мост Александра Невского

Мост Александра Невского является самым длинным мостом разводного типа в Петербурге. Необходимость его строительства возникла уже в довоенные годы, когда требовалось связать центральную часть города с быстро развивающейся Малой Охтой и прилегающей территорией.

Створ моста был сориентирован на площадь Александра Невского и Заневский проспект. В результате строительства моста город получил не только очень необходимую и надежную переправу, но одновременно изменилась территория левого берега Невы. В районе площади Александра Невского исчезли невзрачные кирпичные склады и обветшавшие жилые здания.

Строительство началось в 1960 году и продолжалось пять лет. Испытание моста состоялось 1 ноября 1965 года, для этого по нему пропустили колонну тяжелых танков. Мост имеет впечатляющие цифровые показатели. Его длина составляет 905,7 метра при ширине 35 метров. Он получил три полосы для движения автомобильного транспорта в каждом направлении, две трамвайные линии и два пешеходных тротуара шириной по три метра. Мост состоит из семи пролетов, крайние пролеты расположены над набережными. Русловая часть включает пять пролетов, в том числе центральный - стал разводным.

Суда высотой до 10 метров могут воспользоваться двумя пролётами шириной в свету 120 метров. Разводной пролёт имеет ширину 50 метров, и его крылья поднимаются в течение двух минут. Внутри пандусов моста устроена парковка на 230 автомобилей.

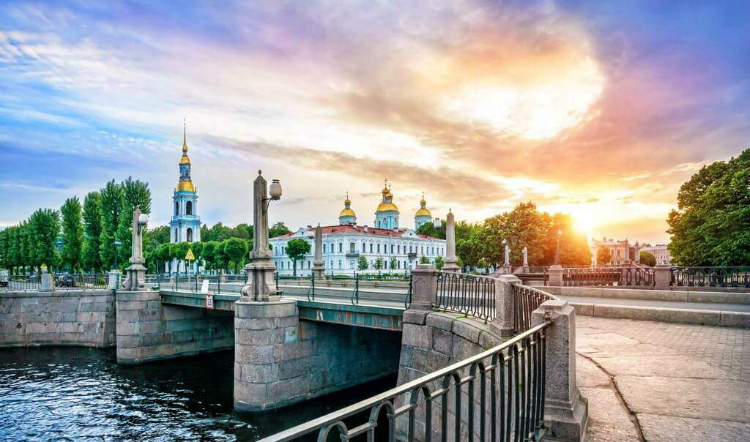

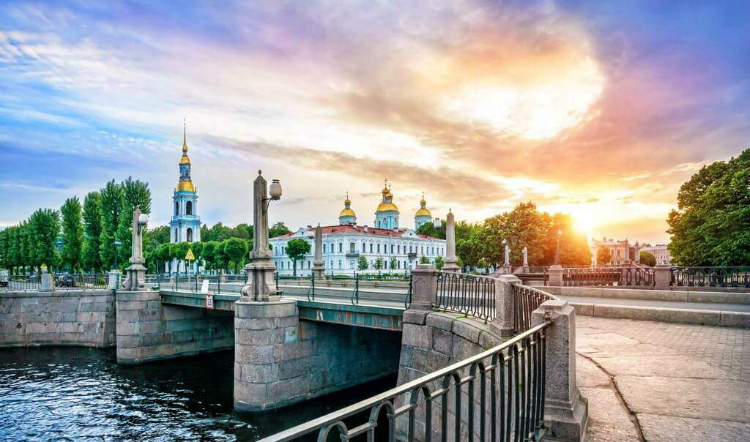

Львиный мост

Львиный мост через канал Грибоедова находится неподалеку от Банковского. Они были открыты в один год, а скульптуры львов выполнены тем же мастером – П. Соколовым. Львы, как и грифоны, выполняют две функции: эстетическую и инженерную, недаром они пастями удерживают цепи. Хотя мост и небольшой, он произвёл на немцев такое впечатление, что в 1838 году в Берлине на территории Тиргартена была установлена его уменьшенная деревянная копия.

Львиный мост расположен в очень живописном месте, где открывается прекрасный вид на изгибающийся канал и открывающуюся романтическую панораму, недаром его так любят и коренные петербуржцы, и приезжающие сюда туристы.

Литейный мост

Литейный мост переброшен через Неву в самом глубоком её месте (24 м). Он назван в честь Литейного двора, где в эпоху Петра I отливали пушки. Хотя Литейного двора давно уже нет, память о нём сохранилась и в названии моста, и в названии Литейного проспекта.

Литейный - тоже разводной мост, правда, здесь поднимается лишь одна секция. Зато у него потрясающей красоты ажурные решетки. Как тут не вспомнить Пушкина: «…твоих оград узор чугунный»! Решетки действительно уникальные, с русалками, которые попарно держат щит с гербом Санкт-Петербурга, а их хвосты вплетаются в искусный растительный орнамент. С Литейного моста открывается один из самых завораживающих видов на город.

Нельзя не отметить, что при строительстве моста не обошлось и без трагичных моментов. Дело в том, что неблагоприятные условия при подводных работах, привели к человеческим жертвам. Так, 16 сентября 1876 года пять человек погибло, когда жидкий грунт со дна Невы хлынул в кессон из-за резкого оседания опоры.

Еще девять жизней рабочих было унесено взрывом в одном из кессонов, когда производились работы по закладке фундамента под речные опоры. Несмотря на эти неудачи, сооружение моста было закончено в намеченный срок, и 30 сентября 1879 года, спустя 4 года с начала работ, мост был торжественно открыт.

Во время Великой Отечественной войны мост пострадал от попадания бомбы, которая буквально пробила его. Поэтому, а так же в целях улучшения плавания судов, в 1966-1967 годах мост был практически обновлен и реконструирован.

На сегодняшний день, облик Литейного моста в некоторой степени перекликается с контурами своего предшественника, но выглядит вполне современно. Пролёты его перекрыты стальными балками, очертаниями которым служат плавные кривые линии. Опоры моста одеты в нежный, светло-розовый гранит. Тем не менее, Литейный мост представляет собой типичное инженерное сооружение эпохи развития капитализма, когда даже к таким масштабным объектам градостроительной архитектуры, не предъявлялись особые художественные требования.

Видимо, чтобы разнообразить палитру городских красок, ещё в XVIII в. через Мойку были перекинуты 4 «цветных моста», сначала деревянные, а затем чугунные - Певческий (Жёлтый), около Капеллы; Зелёный (Полицейский), в створе Невского проспекта; Красный, на Гороховой улице и Синий, являющийся частью Исаакиевской площади. Свои названия они получили по цветам красок, в которые были окрашены.

Синий мост

Синий мост, самый широкий в Санкт-Петербурге, располагается через реку Мойку и, являясь мостом-площадью, служит составной частью Исаакиевской площади, перед Мариинским дворцом, воспринимаясь как ее продолжение. Современный Синий мост отличается от того строения, каким его знали в прошлом. В 18 столетии он был типичным, для Петербурга того времени, узким деревянным подъемным мостом, выкрашенным в ярко-синий цвет.

Свою знаменитость благодаря своей самой большой ширине, Синий мост, разумеется, получил не сразу. В начале 19 века, по проекту архитектора В. И. Гесте, вместо деревянного был возведен каменный мост. При этом его ширина, которая уже в то время была больше его 32-метровой длины, составила 41 метр.

Немного позже, когда берега Мойкибыли укреплены, Синий мост расширили. Спустя еще несколько лет, после возведения на Исаакиевской площади Мариинского дворца, мосту опять добавили несколько метров. Таким образом, ширина современного Синего моста составила чуть больше 97 метров, что является в три раза больше его длины.

Архитектурное решение Синего моста достаточно простое. На нем установлены чугунные перила, повторяющие узор решетки набережной, благодаря чему строение органично вписывается в ее общий фон. Фонари, копирующие светильники на мосту Александра III в Париже, были установлены на Синем мосту в конце 19 века. С тех пор, даже проводившиеся в начале 20 века ремонтные работы, в ходе которых были заменены чугунные детали железобетонными, не изменили его облик, благодаря чему мы имеем счастливую возможность лицезреть Синий мост практически в первоначальном его виде.

Красный мост

Красный мост - мост через реку Мойка в Адмиралтейском/Центральном районе Санкт-Петербурга, соединяющий Казанский и 2-й Адмиралтейский острова. Это единственный мост через Мойку, сохранивший исторический внешний вид.

Красный мост появился на Мойке в 1717 году, и первоначально представлял собой деревянную разводную конструкцию, именуемую в то время Белой, по цвету своей окраски. В 1737 году мост был перестроен. В ходе этой реконструкции в пролетном строении моста была сделана узкая, всего около 70 см, щель, которая закрывалась съемными щитами и предназначалась для пропуска мачтовых судов. Автором проекта столь оригинальной конструкции моста стал инженер Герман ван Болес.

В 1778 году мост из Белого был переименован в Красный, так как приобрел красный оттенок своей расцветки. В конце 18 века Красный мост вновь подвергся реконструкции, и был переделан на трёхпролетный. В 1808-1814 годах деревянный Красный мост превратился в чугунный, однопролётный и арочный, созданный по проекту инженера В. И. Гесте.

Пролётное строение нового моста было выполнено из чугунных коробок, похожих на те, что были использованы при строительстве Зеленого, Певческого и других однотипных мостов Мойки. Металлические конструкции для нового Красного моста изготовили уральские заводы Н. Н. Демидова.

В период с 1953 по 1954 года, по проекту инженера В. В. Блажевича, чугунные конструкции сооружения были заменены стальными, арочными. Пролетное строение моста составили двухшарнирные сварные арки, связанные между собой продольных связей и поперечных балок. Общая длина моста достигла 42 метров, а его ширина – 16,8 метра.

Певческий мост (Жёлтый)

Ходят легенды, что место для Певческого моста было выбрано лично Николаем I. Известно, что на набережной реки Мойки, в доме № 24, проживал граф Юрий Александрович Головкин, состоящий в родстве с императорской семьей. Однажды, когда граф был приглашен в Зимний дворец на царский обед, он так спешил, что умудрился оступиться, садясь в лодку и упасть в воду.

Это обстоятельство заставило Головкина вернуться обратно домой, после чего к нему, не дождавшись, пожаловал сам император. На следующий день, после инцидента, Николай I с супругой вновь навестили своего родственника, и во время этого визита, государь и предложил выстроить здесь мост, желая предотвратить повторения подобных случаев.

Певческий мост перекинут через реку Мойку и соединяет Казанский и 2-й Адмиралтейский острова. Рядом с ним находится музей-квартира Александра Сергеевича Пушкина.

В 1840 году 6 декабря состоялось торжественное открытие моста. Первым с одного берега на другой проехал в экипаже император Николай I. Название мост получил 22 ноября 1840 года. Его дали по Придворной певческой капелле. Ведь именно в ворота этого музыкального учреждения упирается мост в буквальном смысле этого слова. Поэтому и мост приобрёл музыкальное наименование.

При возведении Певческого (Жёлтого) моста строители столкнулись с неожиданной проблемой. Петербуржцы похищали для своих хозяйственных нужд гайки и болты, которые держали всю конструкцию. Это напоминает известный рассказ А. П. Чехова «Злоумышленник».

Зелёный (Полицейский) мост

Зелёный (Полицейский) мост, расположенный через реку Мойку, стал первым чугунным сооружением в Санкт-Петербурге. Его появлению в 1716 году предшествовало создание на левом берегу Невы «Большой перспективной дороги», известной в настоящее время как Невский проспект. Именно при пересечении этой новой магистрали с Мойкой, возникла необходимость переправы, которой и стал простенький, деревянный Зеленый мост.

В 1730 году строение было выкрашено в зеленый цвет, от чего и возникло его название. В 1770 годах у моста появилось другое название – Полицейский, родившееся от расположенного неподалеку дома петербургского генерал-полицмейстера.

В 1806 году на месте старого деревянного моста был построен новый, чугунный. Замечательность данного проекта наглядно отражается в конструкции Зелёного моста, которое становится еще более очевидным от того, что строение получилось изящным и легким. Подобными свойствами мост обладает благодаря прочности чугуна, которая позволила сделать арку сооружения гораздо тоньше и живописнее, нежели это бывает у тяжеловесных гранитных мостов.

В советское время, начиная с 1918 года, и заканчивая 1998, мост официально именовался Народным, тем не менее, это название не прижились, и вместе с возвращением в нашу страну капитализма, вернулись и исторические названия строений, в числе которых было и Зеленое наименование первого чугунного моста через Мойку.

Театральный мост

История Театрального моста заставляет углубиться в те далёкие времена, когда на месте площади Искусств находилось болото, из которого вытекала речка Кривуша, прокладывающая себе извилистый путь по глухой заболоченной местности. В 1739 году был прорыт канал, соединивший Кривушу с Мойкой, что позволило осушить прилегающую территорию.

В годы правления императрицы Екатерины II, русло речки углубили и расчистили, берега облицевали камнем. Эти меры были предприняты для предотвращения пагубных последствий наводнений, от которых страдал город.

Театральный мост также приобрел мировую известность, когда соединенный общей опорой с Мало-Конюшенным мостом, он вошел как составная часть в архитектурно-инженерную композицию «Трехмостье». Это действительно уникальное, единственное в мире соединение трёх мостов, сходящихся в одной точке.

Большой Конюшенный мост

Большой Конюшенный мост, соединяющий берега Мойки, неизменно привлекает внимание прохожих своим прекрасным архитектурным убранством. Он является культурно-историческим памятником и охраняется государством.

Современное название «Большой Конюшенный мост» появилось в XIX веке и происходит от Императорского конюшенного двора, протянувшегося вдоль левого берега Мойки. Идея обустройства придворных конюшен принадлежала Петру I по аналогии с увиденными в заграничном путешествии строениями для содержания лошадей, которыми располагал французский королевский двор. Чтобы осуществить задуманное, требовалась проточная вода и большое открытое пространство.

Эпитет «Большой» в названии моста отражает ту важность и значение, которое придавалось постройке данного мостового сооружения. Дело в том, что император Николай I пожелал видеть здесь вместо устаревшего, бутафорски окрашенного под камень деревянного моста «…всю возможную прочность и всю возможную красивость…».

Своды арки богато украшены литьём тонкой работы. В орнамент вписаны барельефные фигурки скачущих лошадей, кронштейны и карнизы укрывает затейливый узор. Ограждение составлено из дротиков с позолоченными наконечниками, декорированных венками и гирляндами. Облицованные гранитом устои, одновременно служат постаментами для изящных торшеров с фонарями.

Мало-Конюшенный мост

Мало-Конюшенный мост является частью удивительной инженерной композиции «Трехмостье». Это необычное сооружение объединяет сразу три моста на одной опоре – Мало-Конюшенный мост через Мойку, Театральный мост через канал Грибоедова и мост-дамбу, расположенный вдоль фасада здания Конюшенного двора.

Идея создания чугунного трехарочного моста взамен двух старых деревянных принадлежала К. Росси. Разрабатывая план переустройства всего района вокруг строящегося Михайловского дворца в 1817-1819 годах, великий зодчий предусмотрел создание необычной мостовой конструкции.

Два моста, соединяясь на общей опоре в центре русла Мойки, противоположными сторонами опирались: один (Мало-Конюшенный мост) на берег Мойки, другой (Театральный) – на берег Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова). Третья часть сооружения, не имея под собой водной преграды, выполняла декоративную функцию.

В пышном чугунном оформлении присутствует лик Медузы Горгоны, в убранстве перил преобладает растительный орнамент, а фонари увенчаны круглыми позолоченными шарами. По существующей традиции сюда приезжают молодожены для фотосъемки. Считается, что семейная жизнь будет счастливой, если они пройдут по обеим сторонам моста и увидят в воде свое отражение, а через Мало-Конюшенный мост жених перенесёт невесту на руках.

Большеохтинский мост

Бурное развитие Охтенского поселения началось ещё при Петре I. Император присмотрел это перспективное место на берегу Невы, где и началось строительство производственных предприятий, в том числе кораблестроительной верфи, лесопилки, завода по изготовлению пороха и молочных ферм. Впервые через Неву был перекинут мост, проезжая часть которого располагалась снизу, под арочными фермами. Конструкция переправы также впервые предоставляла удобства для навигации.

Оригинальность внешнему облику придают гигантские арки над боковыми пролетами, длина которых 136 метров сама по себе уже была уникальной в то время. Впрочем, мост и в наши дни называют «инженерное чудо».

Большеохтинский мост заметно отличается от своих предшественников, зато, как ни странно, имеет много общего с Эйфелевой башней. Эйфелева башня стала символом Парижа, а Большеохтинский мост признан одним из красивейших мостов Петербурга и является памятником архитектуры.

И, действительно, в ночном сиянии подсветки из тысячи ламп, когда в просвете крыльев виднеются купола Смольного собора, сказочный вид переправы завораживает. И сами собой рождаются легенды. Одна из них гласит, что строители заложили в конструкцию моста одну заклепку из чистого золота – на удачу, а чтобы ее не нашли, сверху закрыли тонким слоем стали…

Большой Обуховский мост

Большой Обуховский мост ознаменовал собой новый виток развития мостостроения в Санкт-Петербурге как воплощение достижений инженерной науки и современного дизайна. Символично, что переправу начали строить, вступая в новое тысячелетие, в 2001 году. Впервые в городе дерзнули возвести над Невой неразводную конструкцию - подвесной вантовый мост. До его появления невские берега соединяли исключительно разводные мосты, построенные в XIX-XX столетиях.

Мост состоит из двух раздельных магистралей (по 4 полосы каждая), по ним автотранспорт движется в противоположных направлениях. На момент открытия (2007) – это был рекордсмен страны по длине (2884 метра), а также официально признанный обладатель самого длинного в мире судоходного пролета на одном пилоне (382 метра), с занесением данных в книгу рекордов Гиннеса.

Материалы для строительства Большого Обуховского моста поставляли отечественные производители, и только ванты - один из главных элементов надежности моста - закупили в Австрии. Одной из самых больших трудностей в ходе строительства явилась необходимость возводить мостовой переход с двух сторон от берегов навстречу друг другу.

По мере продвижения к центру моста, каждый новый блок прикручивали к пролету и тут же приваривали к нему очередной вант, который затем натягивали на пилон и закрепляли. «Отдельной эпопеей» назвали строители момент, когда раскачиваемые ветром пролеты, наконец, соединили воедино, повторно выровняли и закрепили окончательно.

Ходячий миф о том, что если хотя бы один вант лопнет, то разрушатся и все остальные и мост упадет – не более чем необоснованный ложный слух. Согласно расчётам и результатам стендовых испытаний даже повреждение трех соседних вантов не привёдет к обрушению моста.

Кроме того, техническое состояние всех вантов моста отслеживается в круглосуточном режиме и отображается на трехцветной шкале монитора. Зелёный цвет соответствует норме, жёлтый предупреждает об опасности, красный – свидетельствует о предельной нагрузке на вант. Поэтому, по заверению специалистов, построивших мост, ситуация неожиданного обрыва полностью исключена.

Название мосту определили сами жители региона путём голосования. В городе уже был Обуховский мост через Фонтанку, поэтому новому мосту дали имя по близлежащему району Обухово, дополнив его эпитетом – большой.

Семёновский мост

Семёновский мост появился на Фонтанке в те незапамятные времена, когда по реке проходила городская граница, и на её левом берегу был расквартирован лейб-гвардии Семёновский полк. Сформировавшийся из «потешного войска» молодого царевича, будущего императора Петра I, доблестный полк принимал участие во всех знаменитых баталиях Азовского похода и Северной войны, отличился при штурме Нотебурга (1702) и в Полтавской битве (1709). В честь Семёновского полка его назвали Семёновским, а затем и сама улица получила название Семёновской Перспективы.

Когда набережные Фонтанки одевали в гранит, строительство сопровождалось возведением каменных мостов по типовому проекту. Семёновский мост вошел в семёрку таких переправ, предусмотренных генеральным планом, и в 1788 году был перестроен в трёхпролетный разводной мост с характерными башнями и цепями.

Реконструкцию Семёновского моста выполнили в 1856 году, когда было обнаружено, что сооружение сильно обветшало и нуждается в капитальном ремонте. Фонтанка к тому времени давно утратила значение судоходной реки, разводной мост стал не нужен и его перестроили, убрав и башни, и цепи. Заново переложили опоры, впервые применив металлические балки для перекрытия пролётов. Тогда же мост украсили новые перила художественного литья.

Пикалов мост

Пикалов мост, построенный по типовому проекту в 1785 году, изначально был деревянным, разводным, трёхпролетным. Своё название он получил по фамилии подрядчика, руководившего строительством. Переживший три реконструкции, но сохранивший свои первоначальные пропорции и убранство - гранитные обелиски, позолоченные шары фонарей, простые чугунные перила – мост является памятником искусства мостостроения. Согласно последним данным СПб ГБУ «Мостотрест» его длина составляет – 24,5 метра, ширина – 10,4 метра.

Типовое сооружение не отличается ни оригинальностью конструкции, ни особенностями архитектуры. Необычность его в другом. С моста открывается захватывающий вид на так называемое «Семимостье»: Старо-Никольский, Смежный, Кашин и Торговый мосты через Крюков канал и Красногвардейский, Могилевский, Ново-Никольский через канал Грибоедова.

Это - необыкновенное зрелище, вокруг которого слагают сказки и мифы, но в отличие от других мистических мест Петербурга в них нет мрачного подтекста, а напротив, присутствует жизнеутверждающий мотив. Существует поверье, что всё задуманное на мосту – мечта или сокровенное желание - обязательно сбудется, если, обернувшись вокруг, увидеть и сосчитать эти семь мостов. При ясной погоде удаётся разглядеть до 12 переправ, но только цифра 7 является магической, согласно легенде.

Место слияния двух каналов и Пикалов мост считаются «местом силы», т.е. скоплением энергетики, благотворно влияющей на людей. Наблюдая обилие церковных куполов вокруг моста, начинаешь в это верить.

Сампсониевский мост

Своё название данный мост получил от Сампсониевского собора, который находится неподалёку, на Выборгской стороне, и в свою очередь, именуется так в память о Полтавской битве, свершившейся 27 июня 1709 года, в день поминовения Преподобного Сампсония Странноприимца.

Сампсониевский мост был сооружен в 1847 году, в числе первых Невских разводных мостов, на том самом месте, где наводили плашкоутную переправу. В начале прошлого века его разобрали, и пользовались временным сооружением до 1958 года, пока не открыли новый металлический мост. И по нему сразу же загрохотали танки – так провели испытания на прочность.

Теперь по мосту для снижения шума трамвайные рельсы проложили по современной технологии без шпал. Быть может, заботу о тишине проявили, охраняя покой легендарной «Авроры», ведь крейсер, ставший музеем, обрел стоянку возле этого моста...

Пантелеймоновский мост

Пантелеймоновский мост, также известный как Цепной мост и мост Пестеля, расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга. Он пролегает через реку Фонтанку и соединяет Безымянный остров и остров Летний сад. С расположенным рядом Первым инженерным мостом он образует прекрасный архитектурный ансамбль.

Своё название Пантелеймоновский мост получил в честь одноименной близлежащей обители. Сооружение было возведено в 1823—1824 годах по проекту известных инженеров В. Треттера и В. Христиановича. Береговые устои моста построили из крепких гранитных плит, взятых после разборки каналов, которые окружали Михайловский замок. Пантелеймоновский мост был торжественно открыт в ноябре 1824 года, его длина составляет около 43 м, а ширина - 10,7 м.

Первая реставрация сооружения была проведена осенью 1954 года. Во время реставрации было покрыто червонным золотом множество деталей, включая украшения арок. Кроме этого, по проекту известного архитектора А. Л. Ротача были восстановлены некогда утраченные торшеры моста. Последующие реставрации декоративного оформления Пантелеймоновского моста проходили в 1969 и 1984 годах.

Эрмитажный мост

Эрмитажный мост является самым «горбатым» из всех петербургских мостов. Первая переправа возникла здесь, где Зимняя канавка впадает в Неву, еще в 1720 году. Правда, проехать по ней могла всего одна карета или телега, поэтому при возведении величественной Дворцовой набережной решено было выстроить новый мост. Эту задачу осуществили за 3 года, и уже в 1766 году мост появился в том виде, какой нам известен сегодня: каменный, с высоким дугообразным подъемом и облицовкой из гранитных плит. Таким образом, это старейший каменный мост в городе.

Эрмитажный мост получил свое теперешнее название в 1829 году из-за близкого расположения к Эрмитажу, а до этого он назывался Дворцовым. Когда спустя столетие, уже при советской власти, из-за катастрофического состояния моста было принято решение о реконструкции, Архитектурный комитет настоял на сохранении его исторического облика.

Есть у него и неофициальное название - «Мостик Лизы». Именно с него героиня знаменитой оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама» совершила самоубийство, бросившись в воду.

Фонарный мост

Фонарный мост, перекинутый через Мойку, соединяет Фонарный и Почтамтский переулки. Своё название он получил по имени переулка, где в старину находились фонарные мастерские и жили фонарщики. Однако в 19 веке это немудрящее название стало выглядеть двусмысленным, так как близлежащие улицы превратились в квартал «красных фонарей», которыми по традиции обозначался вход в публичные дома.

Современный Фонарный мост не имеет ничего общего с деревянной переправой, сооруженной в середине 18 века. Его неоднократно перестраивали, а свой современный облик он приобрел в 1973 году. Теперь это железобетонный мост, архитектурное решение которого прекрасно сочетается с обликом других мостов на Мойке. Рядом с мостом находится целый ряд городских достопримечательностей: Почтамт, Музей связи, Дом культуры Союза связи, Дом Архитекторов.

Лазаревский мост

Лазаревский мост, построенный в Санкт-Петербурге через Малую Невку, был сооружен в период с 1947 по 1949 годы с целью соединить в створе Пионерской улицы Крестовский и Петроградский острова. Представляет собой деревянное сооружение, свайного типа.

Изначально мост был назван Колтовским, исходя из названия расположенной рядом Колтовской набережной. В 1952 году, желая увековечить имя адмирала Михаила Петровича Лазарева, администрацией Петербурга были переименованы Колтовская набережная и Колтовский мост в набережную Адмирала Лазарева и Лазаревский мост соответственно.

Общая длина сооружения составляет 141,3 метра, а ширина – 11,3 метра. Пролетные строения выполнены из металлических балок, а опоры моста - остаются деревянными и деревометаллическими, рамными.

Необходимость реконструкции моста возникла в наши дни, и вызвана была отнюдь не возросшими транспортными нагрузками, которые здесь по-прежнему довольно невелики, а изрядным обветшанием конструкции, тем более что Лазаревский мост уже не раз поджигали рыбаки, бессовестным образом разводившие на нём костры. Для капитального ремонта моста был даже найден «донор» - демонтированные в ходе реконструкции пролетные строения моста Лейтенанта Шмидта, которые должны были дать вторую жизнь этому малому мосту.

Мост Ломоносова

Мост имени Ломоносова на Фонтанке, как и пять других переправ через реку, первоначально был выстроен из дерева и назывался Екатерининский, а с 1798 года – Чернышев мост, поскольку поблизости находилось богатое имение графа Чернышева. Современное название было присвоено ему в 1948 году одновременно с примыкающей к мосту площадью, где был установлен памятник основоположнику российской науки.

В конце 18 века все шесть мостов было решено перестроить, и новый мост приобрел два каменных пролета по бокам, хотя средний остался деревянным, поскольку был разводным, а судоходство по Фонтанке шло полным ходом. Разводные механизмы был скрыты в башнях, поставленных по бокам моста.

Со временем мост превратился в своего рода визитную карточку Петербурга. Его первая реконструкция была проведена в 1859 году. Поскольку судоходство по Фонтанке практически сошло на нет, разводной деревянный пролёт был заменен на постоянный, и мост перестал быть разводным.

В настоящее время мост охраняется государством как памятник архитектуры. В тёмное время суток можно увидеть великолепный иллюминационный ансамбль, который создает красочная подсветка моста, зданий на площади Ломоносова и улицы Росси.

Иоанновский мост

Иоанновский мост соединяет Иоанновские ворота Петропавловской крепости и Петроградскую сторону. Построенный на месте самого первого санкт-петербургского моста, он считается старейшим мостом Петербурга, хотя не имеет ничего общего с наплавным деревянным мостом петровских времен. В те времена он назывался Петровским, но в 1890 году был переименован в Иоанновский. Каждый, кто посещал Петропавловскую крепость, обязательно проходил по Иоанновскому мосту. Его береговые дамбы имеют форму каменных арок, а средняя, деревянная часть прежде была подъёмной, чтобы враг не мог ворваться в крепость.

В мае 1703 года в устье Невы на Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость. Согласно одной из легенд, во время наводнения какой-то отчаянный заяц прыгнул в сапог царю Петру и тем самым спасся от воды. Петр I порадовался спасенному питомцу и повелел назвать остров, с которого начался город, Заячьим.

В тех пор мост неоднократно перестраивался, и свой современный облик он приобрел в 1953 году. Для фонарей и решёток ограждения были использованы образцы начала 19 века, чем объясняется присутствие пучков копий, которые увенчаны двуглавыми орлами, и обелисков с воинскими касками.

Скульптура «Зайчик, спасшийся от наводнения». Скульптор В.А.Петровичев, архитектор С.Я.Петченко. Материал: сплав силумина, алюминия и дюраля. Высота: 58 см.

В 2003 году под мостом на одной из свай возле Иоанновского моста, ведущего к Петропавловской крепости, установили скульптуру «Зайчик, спасшийся от наводнения». Бревенчатое основание, на котором сидит заяц неизменно привлекает туристов посоревноваться в меткости. Монетки кидают взамен на заветное желание. Монетки, которые летят к зайцу (и в основном падают в воду) давно покрыли ровным слоем все дно Кронверкского канала. По легенде, когда монетки остаются на свае возле памятника - тогда желание исполнится.

Первый Инженерный мост

К историческим памятникам относится и 1-й Инженерный мост через Мойку, который соединяет Спасский остров и остров, где находится Летний сад. Название моста связано с Михайловским замком, который назывался ещё Инженерным. Именно здесь находилась резиденция императора Павла I, где его и убили.

Деревянная переправа была тут издавна, а во второй половине 18 века выдающийся архитектор Ф. Растрелли спроектировал новый мост, соединяющий Летний сад с Летним дворцом Елизаветы Петровны. Причем мост был крытым, чтобы на императрицу не упала ни одна капля дождя. В ту пору за мостом закрепилось название Летний, или Летний переходный.

Достопримечательностью 1-го Инженерного моста стал знаменитый памятник Чижику-Пыжику, установленный поблизости в 1994 году. В городском фольклоре тут же появилось поверье, что если бросить монетку так, чтобы она осталась лежать на камне, образующем постамент неунывающей птички, то загаданное желание сбудется.

26 лет назад на Фонтанке был открыт памятник Чижику-Пыжику. Днём раньше скульптор Резо Габриадзе и архитектор Вячеслав Бухаев с помощниками подошли на плавучей платформе к месту установки. Это место было не там, где сейчас, а у Цирка, на другой стороне Фонтанки. Было холодно. Расчистили лёд, и прямо под местом установки увидели в воде утопленника... А завтра открытие. Из Москвы приедет больше ста гостей… Пришлось находить новое место. На другой день, когда открывали памятник, большой вертолёт пронёс над ним крест для соседнего храма.

Появился Чижик-Пыжик напротив здания бывшего училища правоведения, что на Фонтанке, в 1994 году, во время работы фестиваля юмора "Золотой Остап". В прошлом, будущие правоведы, получавшие образование в этом училище, носили желто-зеленые мундиры, отчего в народе их насмешливо прозвали "чижиками-пыжиками".

Тогда же и родилась известная всем песенка: "Чижик-Пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил..." и в ней, к слову сказать, была очень большая доля правды, поскольку недалеко от училища, в полуподвале дома купца Нефедова, располагался кабак. Как раз туда то, раздобыв штатскую одежду, тайно ходили воспитанники старших классов училища, и конечно же, пили водку. С тех пор, много воды утекло в Фонтанке, а песенка, и сам «Чижик-Пыжик», стали легендарными.

Чижик Пыжик...

Маленькая скульптурка, высотой всего 11 сантиметров, и весом около пяти килограмм, стала своеобразным талисманом Петербурга...несмотря на всенародную любовь, бронзовая птичка уже ни одиножды становилась добычей воров. Тем не менее, питерской милиции каждый раз удавалось разыскать похищенную скульптурку и возвратить, к радости петербуржцев, на свое законное место.

Как только не называют Санкт-Петербург – и «северной Пальмирой» за его красоту, и «северной Венецией» за обилие мостов. Их здесь действительно более трех сотен, и они являются настоящей гордостью жителей города, ведь многие мосты в Питере – это не просто функциональная постройка для переправы на другой берег, а подлинные произведение искусства.

О Петербурге, Неповторимые мосты Санкт-Петербурга

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Это цитата сообщения -Juliana- Оригинальное сообщение

Неповторимые мосты Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург построен на островах, около 300 км артерий его рек, рукавов и каналов пронизывают город, подземные воды питают добрую сотню водоёмов, озёр и прудов.

Через все это водное богатство перекинуто в общей сложности около 800 мостов, из них 342 находится в городе, а остальные – в пригородах. Мосты составляют одну из главных достопримечательностей Северной столицы, отличаясь размерами, конструкцией, возрастом и дизайном. Самые красивые и знаменитые мосты интересны своей историей, с ними связаны традиции и легенды. Старинные мосты в историческом центре включены в список культурного наследия России.

Поцелуев мост

Больше всего мифов сложено о мосте Петербурга, носящем самое романтическое название - Поцелуев. Так, по одной из легенд, в те времена, когда граница города проходила по Мойке, он служил местом прощаний и тайных встреч молодёжи города и пригородов. По другой - рядом с мостом находилась тюрьма, и он был местом последнего прощания арестантов с родными.

Санкт-Петербург, вид на Исакиевский собор с Поцелуева моста

Ещё якобы существовал обычай проходя по мосту, целоваться с проезжающими и проходящими. Или молодожёны, проезжающие по этому мосту, должны были начинать целоваться при въезде на мост, а заканчивать - при съезде с моста. И чем дольше продолжался поцелуй, тем крепче становился их союз.

Но все эти легенды были лишь попыткой мифологизации довольно прозаического происхождения названия одного из первых чугунных мостов, который стал зваться Поцелуевым по имени купца Поцелуева, некогда владевшего расположенным неподалеку трактиром «Поцелуй». Но это не помешало увековечить этот мост и в словах известной песни: «Все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет».

Дворцовый мост

Дворцовый мост - это один из самых известных символов Санкт-Петербурга, соединяющий Васильевский остров и центр города. Его название объясняется близостью к Дворцовой набережной и Зимнему дворцу (ныне Эрмитажу).

Первоначально Дворцовый мост был построен из дерева, как строили в старину; на нём были установлены масляные фонари, а проезжая часть была достаточно широкой, чтобы в начале 20 века проложить по ней рельсы для конки.

В 1911 году по мосту открылось движение трамвая, а для пешеходов по обеим сторонам обустроили тротуары.

За время своего существования строение прошло не одну реконструкцию, но старожилам Санкт-Петербурга памятны торжества, посвященные открытию обновленного моста в ноябре 1997 года. Залп пушек возвестил о начале празднования, на мосту танцевали пары в старинных костюмах, звучала музыка. Действо «Дворцовый мост зажигает огни» освещали не только огни фейерверка - состоялось открытие его художественной подсветки.

Протяженность Дворцового моста составляет 250 м, 22-метровая проезжая часть разделена на 6 полос, а ширина его тротуаров (2,8 м) позволяет пешеходам полюбоваться замечательной панорамой достопримечательностей, расположенных на берегах Невы. Зимний дворец, Исаакиевский собор, Адмиралтейство находятся на левом берегу, а с противоположной стороны: Кунсткамера, Зоологический музей, Биржа, Петропавловская крепость - в едином завораживающем ансамбле предстают восхищенным взорам.

Благовещенский мост. (Мост лейтенанта Шмидта)

Хотя из песни слова не выкинешь, на самом же деле - в Петербурге разводится всего 21 мост, и самым старым из них является мост Лейтенанта Шмидта (Благовещенский). Это был первый постоянный металлический мост через реку Неву, открытый ещё в 1850 году. Его строили по проекту инженера С. В. Кербедза и архитектора А. П. Брюллова, по рисунку которого отливались сохранившиеся до наших дней решётки. По легенде, Николай I распорядился повышать Кербедза в звании за каждый построенный пролёт. Узнав об этом, инженер переработал свой проект и увеличил в нем количество пролётов. Его хитрость вполне удалась - начав строительство в чине капитана, он его закончил генералом.

Интересные факты: Благовещенский мост был единственным в городе, на котором разрешалось курить, благодаря чему он имел особую популярность.

В 1855 году, в связи с кончиной императора Николая I, мост был переименован в Николаевский, затем в октябре 1918 года в мост Лейтенанта Шмидта (в память о Петре Петровиче Шмидте и восстании на крейсере «Очаков» в 1905 году), а в 2007 году после реконструкции мосту вернули первоначальное имя - Благовещенский.

В 1917 году, стоявший за Николаевским мостом у Английской набережной, крейсер Аврора произвёл знаменитый исторический залп в сторону Зимнего Дворца.

Троицкий мост

Ещё один постоянный металлический мост через Неву - Троицкий. Он отмечает свой столетний юбилей в один день с юбилеем Петербурга. Празднование дня рождения города и Троицкого моста приходится на самое красивое и необычное время года в Петербурге - на знаменитые белые ночи. Именно тогда город кажется наиболее загадочным и мистическим, и в то же время - одноцветно приглушённо-серым.

Его торжественное открытие состоялось в мае 1903 года. Этот мост мог бы быть «родственником» самой известной достопримечательности Парижа - Эйфелевой башни, ведь первоначально городская управа приобрела проекты моста инженера А. Г. Эйфеля, создателя знаменитой башни, но они не были использованы при строительстве. А ещё - по его оси проходит Пулковский меридиан, который отстоит на 30 градусов 19 минут 38 секунд к востоку от нулевого Гринвичского меридиана, относительно которого ведётся отсчет географических долгот на Земле.

Интересные факты: Стоя на Троицком мосту, можно увидеть 7 других мостов Петербурга: Дворцовый через Большую Неву, Эрмитажный через Зимнюю канавку, Литейный через Неву, Прачечный через Фонтанку, Иоанновский через Кронверкский пролив, Биржевой через Малую Неву, Верхне-Лебяжий через Лебяжью канавку.

Валерий Чкалов, легендарный советский лётчик, на спор пролетел под пролётом Троицкого моста. Романтичная версия этого события показана в фильме «Валерий Чкалов» (1941). Пролёт под мостом для съёмок исполнил лётчик Евгений Борисенко, с той разницей, что Чкалову за такой пилотаж был объявлен выговор.

Банковский мост

Он находится возле бывшего Ассигнационного банка, откуда и его название.

Оформлением моста в XIX веке занимался знаменитый скульптор П. П. Соколов. Выполненные им фигуры зверей или мифических существ «охраняют» многие мосты, соединяющие берега канала Грибоедова. Для Банковского моста он создал четыре скульптуры грифонов с огромными позолоченными крыльями. Мало кому известно, что эти грифоны не просто служат украшением моста, а ещё и скрывают в себе важные, но не слишком красивые элементы его конструкции.

Цепи, применённые при строительстве этого моста, вставлены в пасти грифонов так, словно последние стараются его удержать.

Грифоны не случайно были избраны в качестве «охранников» моста у здания Ассигнационного банка, ведь по древнегреческой мифологии именно грифоны являлись лучшими стражами кладов.

Кроме скульптур грифонов, Банковскому мосту «досталась» красивая ажурная решётка с рисунком из пальмовых листьев и раскрытых вееров. В результате Банковский мост оказался самым красивым и богато украшенным сооружением в этом месте: ближайшие к нему дома, построенные на берегах канала Грибоедова, выглядели гораздо скромнее.

Легенды и народные приметы: Грифоны могут принести решение финансовых проблем и богатство. Мифические существа дарят свою благосклонность за поцелуй над хвостом и монетку, положенную под лапу… наверное поэтому место над хвостом требует реставрации особенно сильно.

Поверье это старое: В ходе реставрации в полых скульптурах грифонов обнаружили большое количество различных монет (в том числе и старых серебряных рублей) и записок с заветными желаниями людей.

У студентов есть примета: перед экзаменом нужно написать на бумажке название предмета и засунуть её под лапу льву. Так что грифоны помогают ещё и в учёбе. Во время последней реставрации все щели хорошенько замазали, теперь щелей под лапами нет.

Аничков мост

Мост имени подполковника-инженера Михаила Аничкова, который руководил строительством первой переправы через Фонтанку во времена Петра Первого. Тогда мост был простой деревянной переправой. В 1787 году он был реконструирован в каменный с деревянным разводным пролётом и башнями на быках, а свой нынешний, величественный и прекрасный вид он получил в 1841−42 годах.

Вместо башен появились гранитные пьедесталы, на которые были установлены знаменитые скульптуры П. К. Клодта. «Укротители коней», заказанные ему для украшения Адмиралтейской набережной стали одной из визитных карточек Петербурга. Изначально скульптур было две - «Конь с идущим юношей» и «Юноша, берущий коня под уздцы». Причём по одну сторону моста стояли скульптуры, выполненные в бронзе, а по другую их гипсовые копии. Вторая пара бронзовых статуй никак не могла достигнуть места их предназначения: как только их отлили, царь Николай I подарил их королю Пруссии.

Следующую пару вновь отправили в подарок, на этот раз королю Сицилии. Только третья пара статуй достигла своих постаментов, и в 1851 мост стал таким, каким мы его знаем сегодня, украшенным серией скульптур, изображающих четыре стадии покорения коня человеком.

Только два раза покидали статуи свой пост - во время блокады, когда их для сохранности от бомбёжек закопали в саду Аничкова дворца, и второй - на время реставрации к 300-летию Петербурга.

Интересные факты: В 1908 году был установлен указатель с ошибочной надписью «Аничкин мост». Название прижилось на 4 года, породив легенду о трагическом романе некоей Анны и одного из строителей моста.

Если вы присмотритесь к скульптурам, то заметите, что в сторону пощади Восстания «идут» кони без подков, а те, что смотрят на Адмиралтейство - с подковами. Согласно преданию, в 18-м веке на Литейном проспекте располагались кузницы, поэтому туда идут кони без подков, а обратно уже подкованные.

Существует легенда, что создавая свои скульптуры, Клодт решил отомстить своему давнему высокопоставленному врагу, и придал его образ той статуе, лицо которой находится под хвостом вздыбленного коня. По другой версии у статуи черты Наполеона.

Египетский мост

Название его красноречиво говорит само за себя, оно вполне соответствует периоду того времени, когда в мире все увлекались историей и культурой Египта. Возведенный Египетский мост имел устои, облицованные гранитом, и выступающие в Фонтанку, а также три цепи, поддерживающие пролетное строение, располагавшиеся на легких металлических порталах и закреплявшиеся своими окончаниями в каменных массивах, врытых в землю.

Не исключено, что возведение такого красивого, и можно даже сказать, нарядного моста, вдали от парадной части Санкт-Петербурга, было продиктовано находящимися неподалеку армейскими казармами. Возможно, таким образом, правительство пыталось воспитать в армии имперский патриотизм и благоговение. Было ли это действительно так - история умалчивает.

Так или иначе, красивейший мост был построен, и прослужил жителям Петербурга до начала 20 века, после чего, вдруг внезапно обрушился. Произошло это в дни первой революции 1905 года, и именно в тот момент, когда по мосту переезжал эскадрон конногвардейского полка. Интересно, что достоверная причина столь внезапной аварии так и осталась загадкой.

Но в народе сразу же появилась легенда о некоей даме, Марии Ильиничне Ратнер, получившая прозвище «Египетская», и жившей неподалеку. Женщина эта по молодости своей была обманута одним офицером конногвардейского эскадрона. Якобы она увидела в окно строй гвардейцев, марширующих по мосту, и с негодованием воскликнула: «Чтоб вы провалились!». И в тот же момент мост рухнул со всеми, кто на нём находился…

Вместо рухнувшего Египетского моста, был наскоро построен временный деревянный мостик, который прослужил весьма длительное время. Лишь по прошествии полвека, в 1955 году, он вновь стал каменным.

Новое сооружение не имело сходства со старым, богато украшенным мостом, так как воссоздание прежнего его облика не являлось целью архитекторов, которые спроектировали новый мост весьма скромным и более легким. Однако, египетские мотивы все-таки в какой то мере были сохранены - стойки ограды украшены пышными лавровыми венками, а в ее узоре проступают цветки лотоса.

Именно эта ограда и чугунные скульптуры сфинксов, оставшиеся от старого Египетского моста, и охраняющие его, дали возможность сохранить за сооружением прежнее название. В длину новый Египетский мост насчитывает практически 47 метров, в ширину - 27 метров.

Мост Александра Невского

Мост Александра Невского является самым длинным мостом разводного типа в Петербурге. Необходимость его строительства возникла уже в довоенные годы, когда требовалось связать центральную часть города с быстро развивающейся Малой Охтой и прилегающей территорией.

Створ моста был сориентирован на площадь Александра Невского и Заневский проспект. В результате строительства моста город получил не только очень необходимую и надежную переправу, но одновременно изменилась территория левого берега Невы. В районе площади Александра Невского исчезли невзрачные кирпичные склады и обветшавшие жилые здания.

Строительство началось в 1960 году и продолжалось пять лет. Испытание моста состоялось 1 ноября 1965 года, для этого по нему пропустили колонну тяжелых танков. Мост имеет впечатляющие цифровые показатели. Его длина составляет 905,7 метра при ширине 35 метров. Он получил три полосы для движения автомобильного транспорта в каждом направлении, две трамвайные линии и два пешеходных тротуара шириной по три метра. Мост состоит из семи пролетов, крайние пролеты расположены над набережными. Русловая часть включает пять пролетов, в том числе центральный - стал разводным.

Суда высотой до 10 метров могут воспользоваться двумя пролётами шириной в свету 120 метров. Разводной пролёт имеет ширину 50 метров, и его крылья поднимаются в течение двух минут. Внутри пандусов моста устроена парковка на 230 автомобилей.

Львиный мост

Львиный мост через канал Грибоедова находится неподалеку от Банковского. Они были открыты в один год, а скульптуры львов выполнены тем же мастером – П. Соколовым. Львы, как и грифоны, выполняют две функции: эстетическую и инженерную, недаром они пастями удерживают цепи. Хотя мост и небольшой, он произвёл на немцев такое впечатление, что в 1838 году в Берлине на территории Тиргартена была установлена его уменьшенная деревянная копия.

Львиный мост расположен в очень живописном месте, где открывается прекрасный вид на изгибающийся канал и открывающуюся романтическую панораму, недаром его так любят и коренные петербуржцы, и приезжающие сюда туристы.

Литейный мост

Литейный мост переброшен через Неву в самом глубоком её месте (24 м). Он назван в честь Литейного двора, где в эпоху Петра I отливали пушки. Хотя Литейного двора давно уже нет, память о нём сохранилась и в названии моста, и в названии Литейного проспекта.

Литейный - тоже разводной мост, правда, здесь поднимается лишь одна секция. Зато у него потрясающей красоты ажурные решетки. Как тут не вспомнить Пушкина: «…твоих оград узор чугунный»! Решетки действительно уникальные, с русалками, которые попарно держат щит с гербом Санкт-Петербурга, а их хвосты вплетаются в искусный растительный орнамент. С Литейного моста открывается один из самых завораживающих видов на город.

Нельзя не отметить, что при строительстве моста не обошлось и без трагичных моментов. Дело в том, что неблагоприятные условия при подводных работах, привели к человеческим жертвам. Так, 16 сентября 1876 года пять человек погибло, когда жидкий грунт со дна Невы хлынул в кессон из-за резкого оседания опоры.

Еще девять жизней рабочих было унесено взрывом в одном из кессонов, когда производились работы по закладке фундамента под речные опоры. Несмотря на эти неудачи, сооружение моста было закончено в намеченный срок, и 30 сентября 1879 года, спустя 4 года с начала работ, мост был торжественно открыт.

Во время Великой Отечественной войны мост пострадал от попадания бомбы, которая буквально пробила его. Поэтому, а так же в целях улучшения плавания судов, в 1966-1967 годах мост был практически обновлен и реконструирован.

На сегодняшний день, облик Литейного моста в некоторой степени перекликается с контурами своего предшественника, но выглядит вполне современно. Пролёты его перекрыты стальными балками, очертаниями которым служат плавные кривые линии. Опоры моста одеты в нежный, светло-розовый гранит. Тем не менее, Литейный мост представляет собой типичное инженерное сооружение эпохи развития капитализма, когда даже к таким масштабным объектам градостроительной архитектуры, не предъявлялись особые художественные требования.

Видимо, чтобы разнообразить палитру городских красок, ещё в XVIII в. через Мойку были перекинуты 4 «цветных моста», сначала деревянные, а затем чугунные - Певческий (Жёлтый), около Капеллы; Зелёный (Полицейский), в створе Невского проспекта; Красный, на Гороховой улице и Синий, являющийся частью Исаакиевской площади. Свои названия они получили по цветам красок, в которые были окрашены.

Синий мост

Синий мост, самый широкий в Санкт-Петербурге, располагается через реку Мойку и, являясь мостом-площадью, служит составной частью Исаакиевской площади, перед Мариинским дворцом, воспринимаясь как ее продолжение. Современный Синий мост отличается от того строения, каким его знали в прошлом. В 18 столетии он был типичным, для Петербурга того времени, узким деревянным подъемным мостом, выкрашенным в ярко-синий цвет.

Свою знаменитость благодаря своей самой большой ширине, Синий мост, разумеется, получил не сразу. В начале 19 века, по проекту архитектора В. И. Гесте, вместо деревянного был возведен каменный мост. При этом его ширина, которая уже в то время была больше его 32-метровой длины, составила 41 метр.

Немного позже, когда берега Мойкибыли укреплены, Синий мост расширили. Спустя еще несколько лет, после возведения на Исаакиевской площади Мариинского дворца, мосту опять добавили несколько метров. Таким образом, ширина современного Синего моста составила чуть больше 97 метров, что является в три раза больше его длины.

Архитектурное решение Синего моста достаточно простое. На нем установлены чугунные перила, повторяющие узор решетки набережной, благодаря чему строение органично вписывается в ее общий фон. Фонари, копирующие светильники на мосту Александра III в Париже, были установлены на Синем мосту в конце 19 века. С тех пор, даже проводившиеся в начале 20 века ремонтные работы, в ходе которых были заменены чугунные детали железобетонными, не изменили его облик, благодаря чему мы имеем счастливую возможность лицезреть Синий мост практически в первоначальном его виде.

Красный мост

Красный мост - мост через реку Мойка в Адмиралтейском/Центральном районе Санкт-Петербурга, соединяющий Казанский и 2-й Адмиралтейский острова. Это единственный мост через Мойку, сохранивший исторический внешний вид.

Красный мост появился на Мойке в 1717 году, и первоначально представлял собой деревянную разводную конструкцию, именуемую в то время Белой, по цвету своей окраски. В 1737 году мост был перестроен. В ходе этой реконструкции в пролетном строении моста была сделана узкая, всего около 70 см, щель, которая закрывалась съемными щитами и предназначалась для пропуска мачтовых судов. Автором проекта столь оригинальной конструкции моста стал инженер Герман ван Болес.

В 1778 году мост из Белого был переименован в Красный, так как приобрел красный оттенок своей расцветки. В конце 18 века Красный мост вновь подвергся реконструкции, и был переделан на трёхпролетный. В 1808-1814 годах деревянный Красный мост превратился в чугунный, однопролётный и арочный, созданный по проекту инженера В. И. Гесте.

Пролётное строение нового моста было выполнено из чугунных коробок, похожих на те, что были использованы при строительстве Зеленого, Певческого и других однотипных мостов Мойки. Металлические конструкции для нового Красного моста изготовили уральские заводы Н. Н. Демидова.

В период с 1953 по 1954 года, по проекту инженера В. В. Блажевича, чугунные конструкции сооружения были заменены стальными, арочными. Пролетное строение моста составили двухшарнирные сварные арки, связанные между собой продольных связей и поперечных балок. Общая длина моста достигла 42 метров, а его ширина – 16,8 метра.

Певческий мост (Жёлтый)

Ходят легенды, что место для Певческого моста было выбрано лично Николаем I. Известно, что на набережной реки Мойки, в доме № 24, проживал граф Юрий Александрович Головкин, состоящий в родстве с императорской семьей. Однажды, когда граф был приглашен в Зимний дворец на царский обед, он так спешил, что умудрился оступиться, садясь в лодку и упасть в воду.

Это обстоятельство заставило Головкина вернуться обратно домой, после чего к нему, не дождавшись, пожаловал сам император. На следующий день, после инцидента, Николай I с супругой вновь навестили своего родственника, и во время этого визита, государь и предложил выстроить здесь мост, желая предотвратить повторения подобных случаев.

Певческий мост перекинут через реку Мойку и соединяет Казанский и 2-й Адмиралтейский острова. Рядом с ним находится музей-квартира Александра Сергеевича Пушкина.

В 1840 году 6 декабря состоялось торжественное открытие моста. Первым с одного берега на другой проехал в экипаже император Николай I. Название мост получил 22 ноября 1840 года. Его дали по Придворной певческой капелле. Ведь именно в ворота этого музыкального учреждения упирается мост в буквальном смысле этого слова. Поэтому и мост приобрёл музыкальное наименование.

При возведении Певческого (Жёлтого) моста строители столкнулись с неожиданной проблемой. Петербуржцы похищали для своих хозяйственных нужд гайки и болты, которые держали всю конструкцию. Это напоминает известный рассказ А. П. Чехова «Злоумышленник».

Зелёный (Полицейский) мост

Зелёный (Полицейский) мост, расположенный через реку Мойку, стал первым чугунным сооружением в Санкт-Петербурге. Его появлению в 1716 году предшествовало создание на левом берегу Невы «Большой перспективной дороги», известной в настоящее время как Невский проспект. Именно при пересечении этой новой магистрали с Мойкой, возникла необходимость переправы, которой и стал простенький, деревянный Зеленый мост.

В 1730 году строение было выкрашено в зеленый цвет, от чего и возникло его название. В 1770 годах у моста появилось другое название – Полицейский, родившееся от расположенного неподалеку дома петербургского генерал-полицмейстера.

В 1806 году на месте старого деревянного моста был построен новый, чугунный. Замечательность данного проекта наглядно отражается в конструкции Зелёного моста, которое становится еще более очевидным от того, что строение получилось изящным и легким. Подобными свойствами мост обладает благодаря прочности чугуна, которая позволила сделать арку сооружения гораздо тоньше и живописнее, нежели это бывает у тяжеловесных гранитных мостов.

В советское время, начиная с 1918 года, и заканчивая 1998, мост официально именовался Народным, тем не менее, это название не прижились, и вместе с возвращением в нашу страну капитализма, вернулись и исторические названия строений, в числе которых было и Зеленое наименование первого чугунного моста через Мойку.

Театральный мост

История Театрального моста заставляет углубиться в те далёкие времена, когда на месте площади Искусств находилось болото, из которого вытекала речка Кривуша, прокладывающая себе извилистый путь по глухой заболоченной местности. В 1739 году был прорыт канал, соединивший Кривушу с Мойкой, что позволило осушить прилегающую территорию.

В годы правления императрицы Екатерины II, русло речки углубили и расчистили, берега облицевали камнем. Эти меры были предприняты для предотвращения пагубных последствий наводнений, от которых страдал город.

Театральный мост также приобрел мировую известность, когда соединенный общей опорой с Мало-Конюшенным мостом, он вошел как составная часть в архитектурно-инженерную композицию «Трехмостье». Это действительно уникальное, единственное в мире соединение трёх мостов, сходящихся в одной точке.

Большой Конюшенный мост

Большой Конюшенный мост, соединяющий берега Мойки, неизменно привлекает внимание прохожих своим прекрасным архитектурным убранством. Он является культурно-историческим памятником и охраняется государством.

Современное название «Большой Конюшенный мост» появилось в XIX веке и происходит от Императорского конюшенного двора, протянувшегося вдоль левого берега Мойки. Идея обустройства придворных конюшен принадлежала Петру I по аналогии с увиденными в заграничном путешествии строениями для содержания лошадей, которыми располагал французский королевский двор. Чтобы осуществить задуманное, требовалась проточная вода и большое открытое пространство.

Эпитет «Большой» в названии моста отражает ту важность и значение, которое придавалось постройке данного мостового сооружения. Дело в том, что император Николай I пожелал видеть здесь вместо устаревшего, бутафорски окрашенного под камень деревянного моста «…всю возможную прочность и всю возможную красивость…».

Своды арки богато украшены литьём тонкой работы. В орнамент вписаны барельефные фигурки скачущих лошадей, кронштейны и карнизы укрывает затейливый узор. Ограждение составлено из дротиков с позолоченными наконечниками, декорированных венками и гирляндами. Облицованные гранитом устои, одновременно служат постаментами для изящных торшеров с фонарями.

Мало-Конюшенный мост

Мало-Конюшенный мост является частью удивительной инженерной композиции «Трехмостье». Это необычное сооружение объединяет сразу три моста на одной опоре – Мало-Конюшенный мост через Мойку, Театральный мост через канал Грибоедова и мост-дамбу, расположенный вдоль фасада здания Конюшенного двора.

Идея создания чугунного трехарочного моста взамен двух старых деревянных принадлежала К. Росси. Разрабатывая план переустройства всего района вокруг строящегося Михайловского дворца в 1817-1819 годах, великий зодчий предусмотрел создание необычной мостовой конструкции.

Два моста, соединяясь на общей опоре в центре русла Мойки, противоположными сторонами опирались: один (Мало-Конюшенный мост) на берег Мойки, другой (Театральный) – на берег Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова). Третья часть сооружения, не имея под собой водной преграды, выполняла декоративную функцию.

В пышном чугунном оформлении присутствует лик Медузы Горгоны, в убранстве перил преобладает растительный орнамент, а фонари увенчаны круглыми позолоченными шарами. По существующей традиции сюда приезжают молодожены для фотосъемки. Считается, что семейная жизнь будет счастливой, если они пройдут по обеим сторонам моста и увидят в воде свое отражение, а через Мало-Конюшенный мост жених перенесёт невесту на руках.

Большеохтинский мост

Бурное развитие Охтенского поселения началось ещё при Петре I. Император присмотрел это перспективное место на берегу Невы, где и началось строительство производственных предприятий, в том числе кораблестроительной верфи, лесопилки, завода по изготовлению пороха и молочных ферм. Впервые через Неву был перекинут мост, проезжая часть которого располагалась снизу, под арочными фермами. Конструкция переправы также впервые предоставляла удобства для навигации.

Оригинальность внешнему облику придают гигантские арки над боковыми пролетами, длина которых 136 метров сама по себе уже была уникальной в то время. Впрочем, мост и в наши дни называют «инженерное чудо».

Большеохтинский мост заметно отличается от своих предшественников, зато, как ни странно, имеет много общего с Эйфелевой башней. Эйфелева башня стала символом Парижа, а Большеохтинский мост признан одним из красивейших мостов Петербурга и является памятником архитектуры.

И, действительно, в ночном сиянии подсветки из тысячи ламп, когда в просвете крыльев виднеются купола Смольного собора, сказочный вид переправы завораживает. И сами собой рождаются легенды. Одна из них гласит, что строители заложили в конструкцию моста одну заклепку из чистого золота – на удачу, а чтобы ее не нашли, сверху закрыли тонким слоем стали…

Большой Обуховский мост

Большой Обуховский мост ознаменовал собой новый виток развития мостостроения в Санкт-Петербурге как воплощение достижений инженерной науки и современного дизайна. Символично, что переправу начали строить, вступая в новое тысячелетие, в 2001 году. Впервые в городе дерзнули возвести над Невой неразводную конструкцию - подвесной вантовый мост. До его появления невские берега соединяли исключительно разводные мосты, построенные в XIX-XX столетиях.

Мост состоит из двух раздельных магистралей (по 4 полосы каждая), по ним автотранспорт движется в противоположных направлениях. На момент открытия (2007) – это был рекордсмен страны по длине (2884 метра), а также официально признанный обладатель самого длинного в мире судоходного пролета на одном пилоне (382 метра), с занесением данных в книгу рекордов Гиннеса.

Материалы для строительства Большого Обуховского моста поставляли отечественные производители, и только ванты - один из главных элементов надежности моста - закупили в Австрии. Одной из самых больших трудностей в ходе строительства явилась необходимость возводить мостовой переход с двух сторон от берегов навстречу друг другу.

По мере продвижения к центру моста, каждый новый блок прикручивали к пролету и тут же приваривали к нему очередной вант, который затем натягивали на пилон и закрепляли. «Отдельной эпопеей» назвали строители момент, когда раскачиваемые ветром пролеты, наконец, соединили воедино, повторно выровняли и закрепили окончательно.

Ходячий миф о том, что если хотя бы один вант лопнет, то разрушатся и все остальные и мост упадет – не более чем необоснованный ложный слух. Согласно расчётам и результатам стендовых испытаний даже повреждение трех соседних вантов не привёдет к обрушению моста.

Кроме того, техническое состояние всех вантов моста отслеживается в круглосуточном режиме и отображается на трехцветной шкале монитора. Зелёный цвет соответствует норме, жёлтый предупреждает об опасности, красный – свидетельствует о предельной нагрузке на вант. Поэтому, по заверению специалистов, построивших мост, ситуация неожиданного обрыва полностью исключена.

Название мосту определили сами жители региона путём голосования. В городе уже был Обуховский мост через Фонтанку, поэтому новому мосту дали имя по близлежащему району Обухово, дополнив его эпитетом – большой.

Семёновский мост

Семёновский мост появился на Фонтанке в те незапамятные времена, когда по реке проходила городская граница, и на её левом берегу был расквартирован лейб-гвардии Семёновский полк. Сформировавшийся из «потешного войска» молодого царевича, будущего императора Петра I, доблестный полк принимал участие во всех знаменитых баталиях Азовского похода и Северной войны, отличился при штурме Нотебурга (1702) и в Полтавской битве (1709). В честь Семёновского полка его назвали Семёновским, а затем и сама улица получила название Семёновской Перспективы.

Когда набережные Фонтанки одевали в гранит, строительство сопровождалось возведением каменных мостов по типовому проекту. Семёновский мост вошел в семёрку таких переправ, предусмотренных генеральным планом, и в 1788 году был перестроен в трёхпролетный разводной мост с характерными башнями и цепями.

Реконструкцию Семёновского моста выполнили в 1856 году, когда было обнаружено, что сооружение сильно обветшало и нуждается в капитальном ремонте. Фонтанка к тому времени давно утратила значение судоходной реки, разводной мост стал не нужен и его перестроили, убрав и башни, и цепи. Заново переложили опоры, впервые применив металлические балки для перекрытия пролётов. Тогда же мост украсили новые перила художественного литья.

Пикалов мост

Пикалов мост, построенный по типовому проекту в 1785 году, изначально был деревянным, разводным, трёхпролетным. Своё название он получил по фамилии подрядчика, руководившего строительством. Переживший три реконструкции, но сохранивший свои первоначальные пропорции и убранство - гранитные обелиски, позолоченные шары фонарей, простые чугунные перила – мост является памятником искусства мостостроения. Согласно последним данным СПб ГБУ «Мостотрест» его длина составляет – 24,5 метра, ширина – 10,4 метра.

Типовое сооружение не отличается ни оригинальностью конструкции, ни особенностями архитектуры. Необычность его в другом. С моста открывается захватывающий вид на так называемое «Семимостье»: Старо-Никольский, Смежный, Кашин и Торговый мосты через Крюков канал и Красногвардейский, Могилевский, Ново-Никольский через канал Грибоедова.

Это - необыкновенное зрелище, вокруг которого слагают сказки и мифы, но в отличие от других мистических мест Петербурга в них нет мрачного подтекста, а напротив, присутствует жизнеутверждающий мотив. Существует поверье, что всё задуманное на мосту – мечта или сокровенное желание - обязательно сбудется, если, обернувшись вокруг, увидеть и сосчитать эти семь мостов. При ясной погоде удаётся разглядеть до 12 переправ, но только цифра 7 является магической, согласно легенде.

Место слияния двух каналов и Пикалов мост считаются «местом силы», т.е. скоплением энергетики, благотворно влияющей на людей. Наблюдая обилие церковных куполов вокруг моста, начинаешь в это верить.

Сампсониевский мост

Своё название данный мост получил от Сампсониевского собора, который находится неподалёку, на Выборгской стороне, и в свою очередь, именуется так в память о Полтавской битве, свершившейся 27 июня 1709 года, в день поминовения Преподобного Сампсония Странноприимца.

Сампсониевский мост был сооружен в 1847 году, в числе первых Невских разводных мостов, на том самом месте, где наводили плашкоутную переправу. В начале прошлого века его разобрали, и пользовались временным сооружением до 1958 года, пока не открыли новый металлический мост. И по нему сразу же загрохотали танки – так провели испытания на прочность.

Теперь по мосту для снижения шума трамвайные рельсы проложили по современной технологии без шпал. Быть может, заботу о тишине проявили, охраняя покой легендарной «Авроры», ведь крейсер, ставший музеем, обрел стоянку возле этого моста...