Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Учитель в России: от «мастера-невежи» до статского советника

Чтобы перейти от единичных частных и церковных училищ к массовой государственной школе, России понадобилось почти 300 лет. Главную роль в этом сыграла подготовка учителей. Изначально преподавать мог любой человек, умеющий читать и писать. Но уже в XVI–XVII веках к учителям стали предъявляться определенные требования: от хорошего знания церковного богослужения до «кроткого нрава» и справедливости

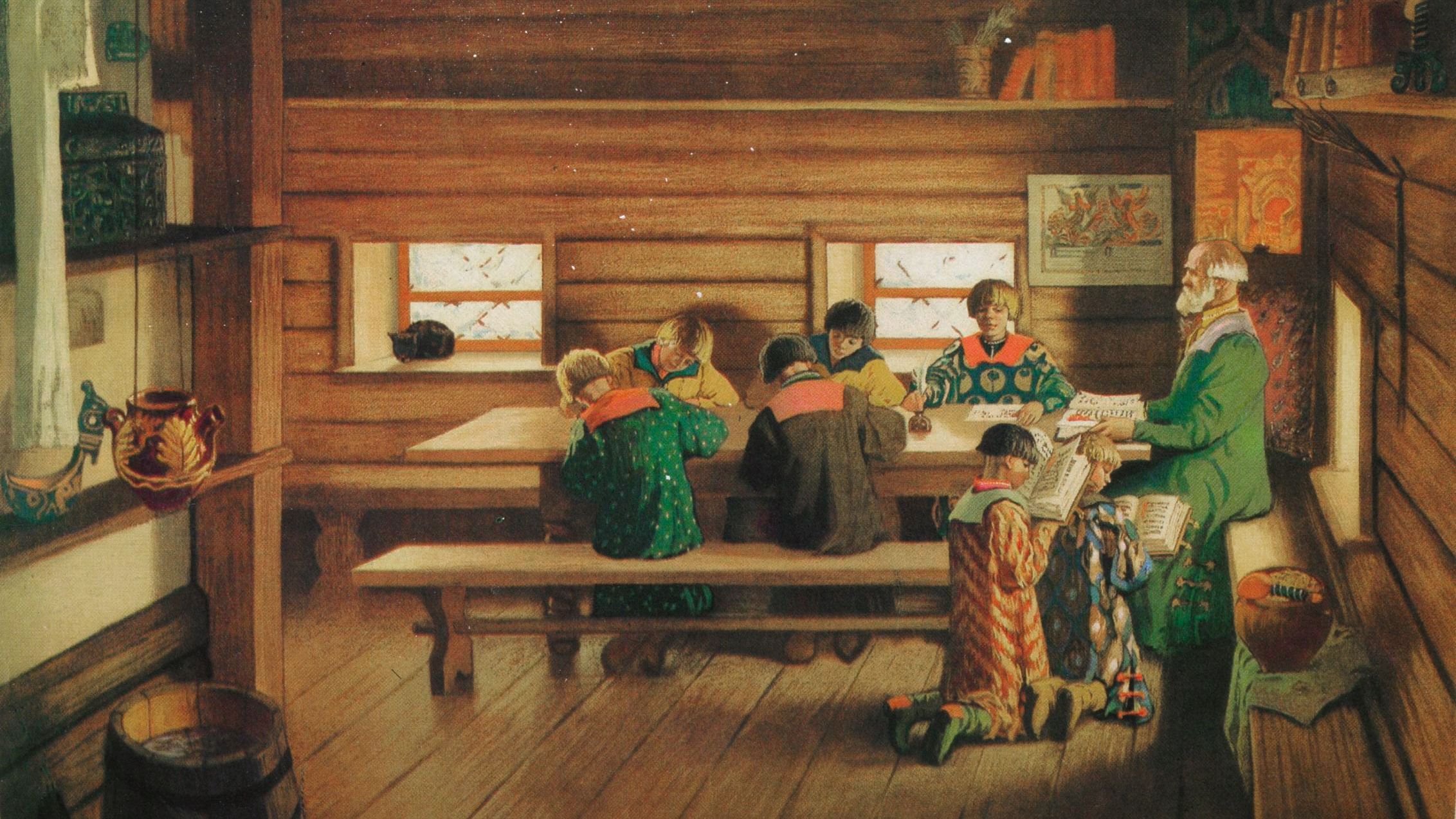

Первые школы на Руси возникли в конце X века, когда христианство стало государственной религией. В них обучали грамоте, церковному пению и греческому языку. На протяжении Средних веков главными центрами книжности были церкви и монастыри. Существовали и частные преподаватели — так называемые «мастера грамоты». Плату с родителей учеников они брали не только деньгами, но и продуктами, одеждой, другими необходимыми вещами.

Церковный Стоглавый собор 1551 года постановил открыть школы на дому у священнослужителей и чиновников — «добрых духовных священников и дьяконов и дьяков, женатых и благочестивых, имущих в сердцы страх Божий, могущих иных пользовати, и грамоте и чести, и писати горазди». Во второй половине XVI века при Свято-Успенской православной церкви во Львове монашеское братство основало высшую школу для детей разных сословий. И хотя Львов в то время не входил в состав Российского государства, устав этого учебного заведения стал образцом для великорусских монастырских школ.

…Учитель сея школы мает быти благочестив, разумен, смиреномудрый, кроток, воздержливый, не пияница, не блудник, не лихоимец, не сребролюбец, не гневлив, не завистник… но благочестию поспешитель, образ благих, и всем себе преставляющий не в сицевых добродетелях, да будут и ученици яко учитель их… учити дидаскал (дидаскалом называли учителя. — Прим. ред.) и любити мает дети вси заровно, як сынов богатых, так и сирот убогих.

В Москве первое высшее учебное заведение — Славяно-греко-латинская академия — открылось лишь спустя столетие.

В царствование Екатерины второй в уездных городах появились малые народные училища, в них давали начальное образование. Кое-где открылись главные народные училища: их программа была рассчитана на пять лет, а выпускники могли преподавать в начальной школе. В 1779 году первая учительская семинария открылась при Московском университете, а спустя четыре года — при Главном народном училище в Петербурге.

Педагогическое образование и новый статус учителя

В 1802 году император Александр Первый учредил Министерство народного просвещения. Во многих городах появились гимназии. В них давали всестороннее образование и готовили к поступлению в университет. Выпускник гимназии мог сразу пойти на государственную службу или сам стать преподавателем.

Куницыну дань сердца и вина!

Он создал нас, он воспитал наш пламень,

Поставлен им краеугольный камень,

Им чистая лампада возжена...

В 1834 году было принято Положение о порядке производства в чины по гражданской службе. Преподавателей высших учебных заведений, гимназий и прогимназий, учителей уездных и приходских училищ и домашних учителей приравняли к гражданским служащим. Первый классный чин давали в зависимости от сословной принадлежности и образования. Наиболее квалифицированными считались выпускники университетов, они сразу могли получить чин XII–VIII класса. Ниже по статусу были учительские институты и учительские классы гимназий, а еще ниже — учительские семинарии и епархиальные училища. Их выпускники должны были проработать несколько лет, прежде чем получали свой первый чин.

Дальнейшее продвижение зависело, как в армии, от должности и сроков «беспорочной» службы. Например, должность учителя уездных училищ соответствовала армейскому званию поручика, а гимназии — после определенного срока работы — званию майора. За особые заслуги можно было получить чины вплоть до статского советника, а профессор университета мог претендовать на чин IV класса, который соответствовал званию генерал-майора (по состоянию «Табели о рангах» на 1830-е годы). Чинопроизводство и сопутствующие ему льготы — освобождение от податей, пенсия, личное и потомственное дворянство — не распространялось на учителей начальных сельских школ.

В то же время сельский учитель Медведенко из пьесы Чехова "Чайка" говорил: «Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру… на практике выходит так: я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись». Эмеритурой называли пенсионные взносы. Так как сельские учителя в отличие от преподавателей гимназий не обеспечивались государственной пенсией, деньги «на старость» им приходилось отчислять из собственного жалованья.

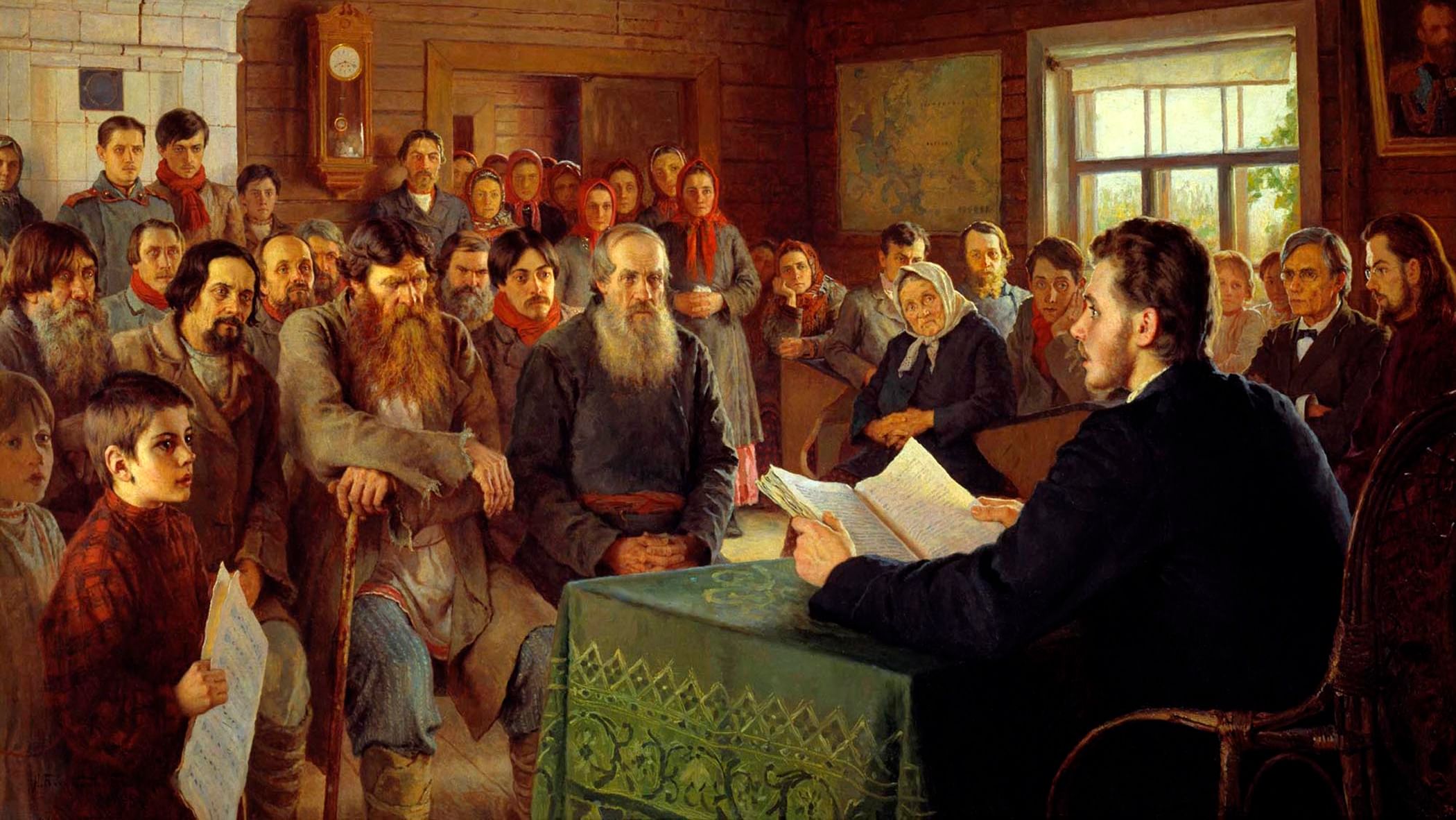

Борьба за всеобщее обучение

В годы царствования Николая второго правительство стало лучше финансировать начальные школы. К 1915 году среди детей 8–11 лет в Московской и Петроградской губерниях 81–90% учились в школах. Правда, в других регионах этот процент был значительно ниже.

Особенно остро нехватка учителей ощущалась в деревнях. Выпускников отправляли туда по распределению. Работа и условия были трудными: учителю нередко приходилось жить прямо в школе, у него не было своего огорода и скотины, а маленькое жалованье часто выплачивали с задержкой. В любой момент молодого специалиста могли перевести на новое место работы. Учителей из больших городов принудительно направляли в сельскую «командировку» на два-три года.

В 1932 году Николай Ленник проучился половину срока на двухгодичных педагогических курсах и был направлен на практику в крошечную белорусскую школу, где он не мог ни с кем посоветоваться или перенять опыт старших коллег. Ленник вел уроки (и жил) в бывшей крестьянской избе, где больше 50 учеников сидели или стояли вокруг десяти парт.

В 1936 году учителям значительно повысили жалованье. Средняя зарплата выросла в два-три раза: в начальной школе до 250–300 рублей, а в средней — до 270–425 рублей. Но и это были небольшие деньги: пара женских туфель стоила 280 рублей, а мужское пальто — 350 рублей.

Однако профессия считалась почетной и важной. Выпускники школ продолжали поступать на педагогический, а грамотность населения росла. Если в 1926 году по результатам переписи читать и писать умели чуть больше половины опрошенных, то к 1959 году — почти все.

Образ учителя в литературе и кино

Денис Фонвизин в комедии "Недоросль" вывел типичного для XVIII века иностранца Вральмана — кучера, подавшегося в домашние педагоги. Однако уже в литературе XIX века можно было найти «идеальных» учителей. Например, Перский из «Кадетского монастыря» Николая Лесковаимел реального прототипа — выдающегося военного педагога Михаила Перского. Но типичного преподавателя или директора гимназии писатели все же представляли как бездушного чиновника, тирана или опустошенного несчастного человека.

В 1941 году на экраны вышел фильм «Весенний поток». Его главной героиней стала сельская учительница Надежда Кулагина, которая боролась за то, чтобы образование получили даже безнадежные ученики. Постепенно в советской культуре складывался образ идеального учителя — нравственно безупречного, справедливого наставника. Строгая, но отзывчивая учительница Анна Ивановна появилась в повести «Первоклассница» Евгения Шварца. В 1948 году произведение экранизировали. В золотой фонд советского кино также вошли «Весна на Заречной улице», "Доживем до понедельника","Большая перемена" и десятки других картин об учителях.