Это цитата сообщения Larusia Оригинальное сообщение

История колоды карт.

Надо знать: как одна из самых популярных колод карт страны «Русский стиль» связана с Петербургом

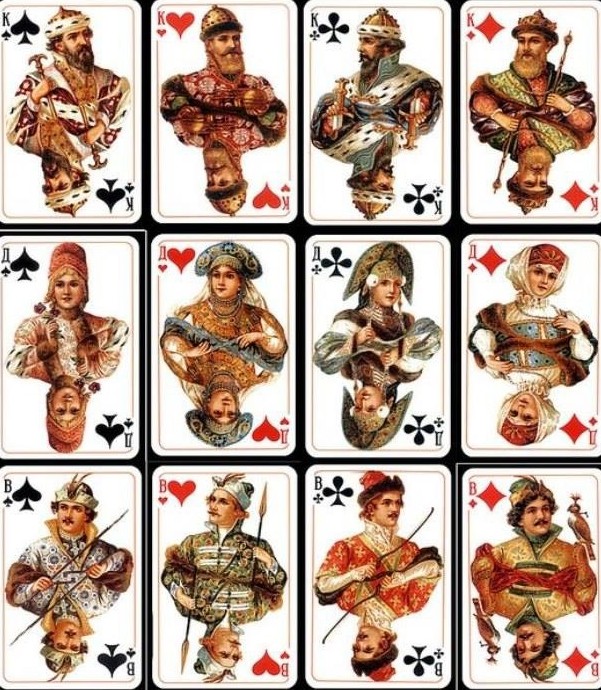

Мало кто, играя в «Дурака», задумывается об истории колоды карт. А знали ли вы, что у всех королей, дам и валетов знаменитой российской колоды есть прототипы — это участники придворного бала, состоявшегося в 1903 году в Зимнем дворце. Сами карты к тому же тоже печатали в Петербурге. Они пережили больше ста лет и до сих пор являются красивым напоминанием о самом зрелищном бале в Российской империи.

Костюмированный бал состоялся во время Масленицы в феврале 1903 года в Зимнем дворце. Императрица Александра Фёдоровна решила запечатлеть для потомков участников, облачённых в старинные исторические костюмы XVII века. Бал был настолько хорош, что растянулся на три вечера.

Фрейлина императрицы Александры Фёдоровны баронесса София Карловна Буксгевден после вспоминала:

«Мужчины и женщины из высшего общества соперничали друг с другом на этом балу. Из частных коллекций специально для этого случая извлекли великолепные посохи, драгоценности и меха. Офицеры нарядились в мундиры того времени, а придворные оделись в платья, принятые при дворе царя Алексея. Великие княгини были одеты подобно своим прародительницам, а их наряды создавались лучшими современными мастерами. Очаровательнее всех смотрелась на этом балу великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Все танцевали старинные русские танцы, заранее тщательно разученные, — зрелище было поистине завораживающим».

Великий князь Александр Михайлович через десятилетия вспомнит это веселье в Зимнем в другом свете и скорее представит роковым знамением: «Я грустно улыбнулся, когда прочёл приписку в тексте приглашения, согласно которому все гости должны были быть в русских костюмах XVII века. Хоть на одну ночь Никки (Николай II. — Прим. ред.) хотел вернуться к славному прошлому своего рода... Пока мы танцевали, в Петербурге шли забастовки рабочих, и тучи всё более и более сгущались на Дальнем Востоке».

Костюмированный бал, состоявшийся в Зимнем дворце 11 и 13 февраля 1903 года — знаменитый маскарад, во время которого вся знать Российской империи присутствовала в чрезвычайно роскошных костюмах «допетровского времени». В феврале 1903 г. состоялся костюмированный бал. Основным требованием к приглашенным было явиться в костюмах эпохи XVII в. Роскошный праздник в Зимнем дворце Санкт-Петербурга вошел в историю как самый известный и грандиозный бал времен царствования Николая II и как последний придворный бал императорской России. Все 390 гостей императорского бала были наряжены в стиле придворных всех мастей, бояр и боярынь, стрельцов и горожанок, воевод и крестьянок допетровской эпохи. Эскизы костюмов разработал художник Сергей Соломко, а шили их лучшие портные Российской империи. Фотографы запечатлели всех именитых участников этого мероприятия, благодаря чему и появилась возможность воссоздать эти образы в игральных картах. До настоящего времени этот бал остается самым известным праздником в Санкт-Петербурге времени царствования Николая II.

Источник: https://fishki.net/2350525-istorija-kolody-kart-russkij-stily.html © Fishki.net

Однако тогда о грустном никто не задумывался — веселье было в разгаре. Для запечатления уникальности и красоты праздника были не только призваны лучшие фотографы города, но и решено было создать игральные карты с участниками бала. Выпуск карт, получивших название «Русский стиль», приурочили также и к празднованию 300-летия дома Романовых.

Эскизы для карт были разработаны на немецкой фабрике карточных игр фирмы Дондорф (Франкфурт-на-Майне) в 1911 году. В 1913 году карты были отпечатаны на Императорской Карточной фабрике (до 1860 года носившей название Александровская мануфактура).

Выпуск колоды «Русский стиль» был приурочен к 300-летию дома Романовых. Сборы от продажи карт уходили в пользу Императорского воспитательного дома, где могли воспитываться и отданные туда незаконнорожденные дети и великих князей. В 1923 году Александровская мануфактура была закрыта. Много позже советский художник-иллюстратор Юрий Иванов срисовал карты «Русский стиль» с оригинальной колоды для офсетной печати с незначительными изменениями. В 70-е годы весь СССР играл в эти карты и не задумывался что перед ним великие князья и княгини из рода Романовых. И даже расстрелянная большевиками великая княгиня Елизавета Федоровна и Великий князь Михаил Романов, в пользу которого отрекался Николай II. И избежавшая смерти великая княжна Ксения Романова. И Андрей Владимирович, монархист-легитимист, так же избежавший большевистской экзекуции. А тузы были натюрмортами, срисованными с натюрмортов из государственных регалий Российской империи из коронационных альбомов Александра III и Николая II.

Источник: https://fishki.net/2350525-istorija-kolody-kart-russkij-stily.html © Fishki.net

В 1913 году карты были отпечатаны на Императорской Карточной фабрике (до 1860 года - Александровская мануфактура).

Фабрика с 1819 года осуществляла монопольный выпуск игральных карт в Российской империи: ввоз карт из-за границы был запрещен, чем устранялась всякая конкуренция.

Самовольная выделка карт частными лицами преследовалась по закону и влекла за собою конфискацию орудий производства и выделанных карт и денежный штраф от 100 до 500 рублей (ст. 1351 Уложения о наказаниях).

Если в 1901 году фабрика выпустила 5460 тысяч колод, то в 1912м - свыше 12 миллионов. Дюжина колод обходилась фабрике примерно в 98 копеек, а продавалась, в зависимости от сорта, по цене от 5 рублей 50 копеек до 12 рублей.

После революции карточная фабрика была закрыта на несколько лет. В 1923 году фабрика снова стала выпускать карты по дореволюционным эскизам.

Итак, кто же выступил прототипами персонажей на колоде:

[579x700]

[579x700]

Валет червей — Николай Волков, адъютант великого князя генерал-адмирала Алексея Александровича, лейтенант; по другим версиям, подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка Николай Петрович Штер или корнет лейб-гвардии Конного полка Алексей Романович Тиздель (костюм боярина или высокопоставленного служилого).

[555x700]

[555x700]

Валет бубен — великий князь Андрей Владимирович (костюм сокольничьего в праздничном одеянии).

[563x700]

[563x700]

Валет треф — великий князь Михаил Александрович (полевой костюм царевича).

[553x700]

[553x700]

Валет пик — Александр Николаевич Безак, штабс-ротмистр, командир эскадрона Кавалергардского полка, адъютант великого князя Николая Михайловича (костюм боярина).

[554x700]

[554x700]

Дама червей — великая княгиня Ксения Александровна (костюм боярыни).

[557x700]

[557x700]

Дама бубен — графиня Александра Дмитриевна Толстая, фрейлина Их Императорских Величеств Государынь Императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны; по другим версиям, княгиня Вера Максимилиановна Кудашева (урождённая графиня Нирод) или София Петровна Дурново (урождённая светлейшая княжна Волконская) (костюм боярышни).

[551x700]

[551x700]

Дама треф — великая княгиня Елизавета Фёдоровна (костюм княгини).

[575x700]

[575x700]

Дама пик — княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, графиня Сумарокова-Эльстон (костюм боярыни).

[559x700]

[559x700]

Король червей — император Николай II (костюм царя Алексея Михайловича).

[549x700]

[549x700]

Король бубен — Николай Николаевич Гартунг, действительный статский советник, шталмейстер Высочайшего двора (костюм боярина).

[576x700]

[576x700]

Король треф — граф Михаил Николаевич Граббе (костюм жильца).

[556x700]

[556x700]

Король пик — прототипа нет (костюм Ивана Грозного, изображённый на картине А. Д. Литовченко «Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею»).

Примечательный момент: на картах колоды «Русский стиль» первого выпуска был изображён пеликан, кормящий детей мясом своего сердца. Рисунок сопровождался надписью: «Себя не жалея питает птенцов». Таким образом правительство говорило, что печётся о благе детей-сирот: считалось, что доход, получаемый от продажи карт, идёт в помощь Воспитательного дома, где воспитывали сирот. Таким образом, некоторые азартные карточные игроки были уверены, что своей пагубной страстью помогают детям.

К слову, в колоде «Русский стиль» до 1917 года всегда присутствовала одна карта с изображением пеликана. Это была неигровая карта. Она несла в себе больше социальный посыл.

Туз из оригинальной колоды и рисунок, воссозданный Юрием Ивановым

Участники последнего костюмированного императорского бала

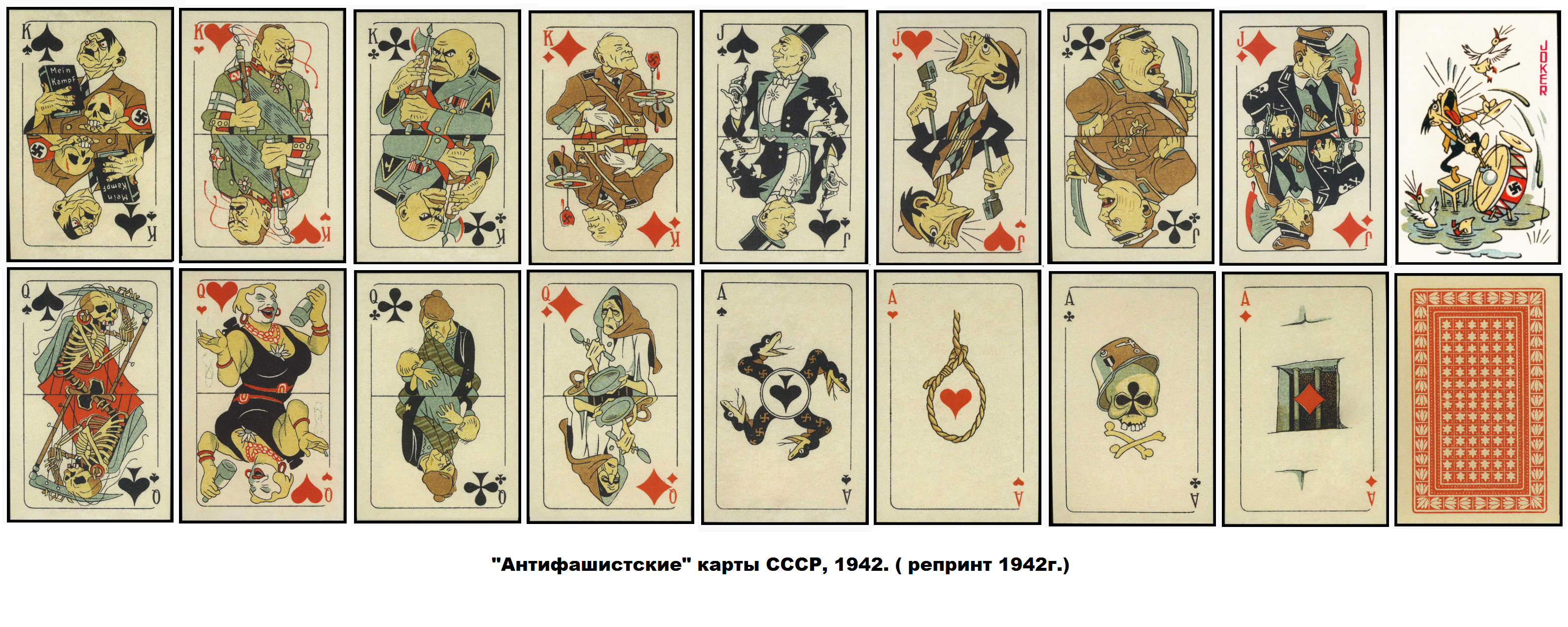

Удивительно то, что именно эта колода осталась в СССР самой популярной и продолжала выпускаться. Ведь даже карты часто использовали в целях пропаганды – печатали «Антирелигиозные карты», «Карты народностей СССР», «Антифашистские карты» и т. д. Но они не смогли конкурировать с «Русским стилем».

И память о последнем костюмированном бале империи «легально» сохранялась на протяжении всего ХХ столетия.

Знаменитый стиль Атласной колоды карт

И хотя именно «атласных» карт производилось некоторое количество, само название закрепилось только за конкретной колодой. Даже после того как тальк перестали использовать при производстве, сохранилось название «Атласные». После того как процесс производства карт в России был модернизирован, было принято решение изменить и рисунки колод.

В середине 19 века разработку новой колоды доверили академику живописи Адольфу Иосифовичу Шарлеманю. Конечно, были привлечены и другие академики живописи, было достаточно вариаций, но все остальные наброски не подходили для массового производства. Именно рисунки Шарлеманя получили настолько ошеломляющее признание.

Лаконичность рисунка, простота и цветовое решение колоды оказались самыми выигрышными. Атласная колода в своих рисунках имеет всего четыре цвета – красный, синий, желтый и черный. Помимо цвета, важным было и решение «разделения» карты, ведь начиная с 1890 года, карты делались именно «двухголовыми». Французские колоды того времени не могли похвастаться подобным органичным решением, ведь их карты рисовались со срезом «наискосок». Даже сейчас, если спросить у кого-то про русские игральные карты, этот человек будет представлять именно колоду авторства Шарлеманя.

В первые годы Советской власти популярность игральных карт также широко использовалась в политической пропаганде. В 1934 году начался выпуск «антирелигиозных» игральных карт, на которых сатирическом виде были напечатаны служители культа различных конфессий. Был изготовлен и экспортный вариант «антирелигиозной» колоды, которую поставляли за рубеж, что вызвало многочисленные протесты Ватикана и религиозных деятелей. Кроме прочего, игральные карты использовали в обучающих целях: в 1927 году была издана колода – инструкция «Винтовка», предназначенная для малограмотных бойцов Красной армии.

Антифашистские игральные карты

В годы Великой Отечественной войны советское командование использовало игральные карты в пропаганде. К нашему времени сохранилось только две колоды «антифашистских карт». Для изготовления специальной «антифашистской» колоды в блокадном Ленинграде зимой 1942 года была собрана горстка специалистов , ранее работавших на карточной фабрике. Они в тяжелых условиях, без сна и отдыха, вручную напечатали антифашистские карты. Вскоре их, погрузив на самолеты, маршрут которых лежал за линию фронта, разбрасывали в районах сосредоточения вражеских войск.

Короли: Гитлер с арийским черепом, чернорубашечник Муссолини с окровавленным топором на плече, венгерский адмирал Хорти, финский маршал Маннергейм с плеткой в руке. Валеты - шаржи на соратников "бесноватого фюрера" - Геббельс, Гиммлер, Геринг и Риббентроп. Изображение карточных дам не содержало исторического сходства с конкретными лицами, а символически обозначало сподвижниц фашизма — это обжорство, разврат одних, голод и смерть других...

Известна еще одна колода игральных карт, созданная фронтовым художником Иваном Харткевичем, который в 1942 -1943 годах служил в редакции агитационной газеты Soldatenfreund ("Друг солдата"). Особенностью работы Харткевича стали надписи "окопного жаргона" немецких военнопленных. - Эти карты, задуманные еще и как пропуск на линии фронта при сдаче в плен, во время войны так и не были отпечатаны. Сам Харткевич охарактеризовал эту ситуацию так: "Началось стремительное наступление Красной Армии, и, возможно, какие-то детали устаревали. Да и потом, агитация и пропаганда - дело тонкое, может быть, эта идея не была одобрена кем-то на самом верху".

Еще одна оригинальная колода по рисункам палехского художника П.Д.Баженова была создана в 1937 году к Всемирной выставке в Берлине. Великолепно изданная колода с хромолитографированными рисунками и богатой позолотой продемонстрировала успехи советской полиграфии и получила Большую золотую медаль. Новый вариант колоды, переработанный для офсетной печати, был выпущен в 1967 году к 150-летию основания карточной фабрики.

Причем необходимо сказать, что и другие известные русские художники не чурались рисовать игральные карты. Достаточно назвать такие имена, как популярнейший график начала ХХ века Иван Билибин, создатель памятника «Тысячелетия России» Владимир Микешин. К сожалению, карточная фабрика «Комбинат цветной печати» в Санкт-Петербурге, не выдержав испытание временем, в 2004 году прекратила свое почти двухвековое существование. Впрочем, традиции русских карточных художников и графиков в современной России продолжают небольшие полиграфические предприятия в разных регионах страны. Но это уже совсем другая тема...