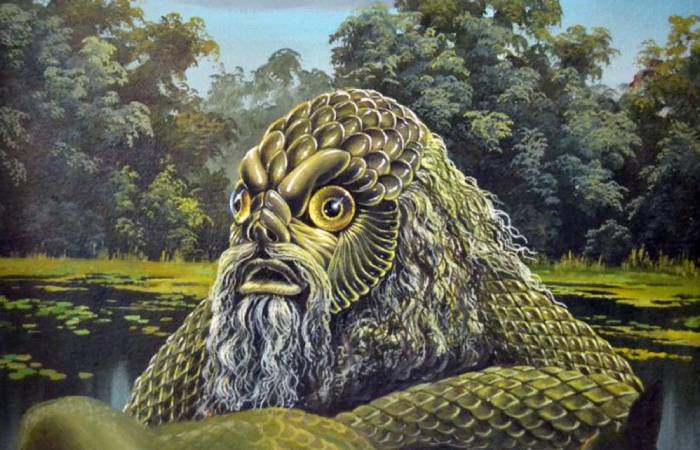

Почему на Руси боялись водяного, и Как его задабривали мельники, рыбаки и пасечники

13-11-2025 22:31

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

|

Комментарии (2):

Елена_Краева

14-11-2025-09:05

удалить

Спасибо, Ниночка! Думаю, водяного и сейчас боятся)))

Чудесного дня, дорогая!

Чудесного дня, дорогая!

ПАНИ_ВАЛЕНТИНА

14-11-2025-15:42

удалить

Благодарю, интересно!

Комментарии (2):

вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Почему на Руси боялись водяного, и Как его задабривали мельники, рыбаки и пасечники | Нина_Зобкова - Дневник Нина_Зобкова |

Лента друзей Нина_Зобкова

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»