Это цитата сообщения Томаовсянка Оригинальное сообщение

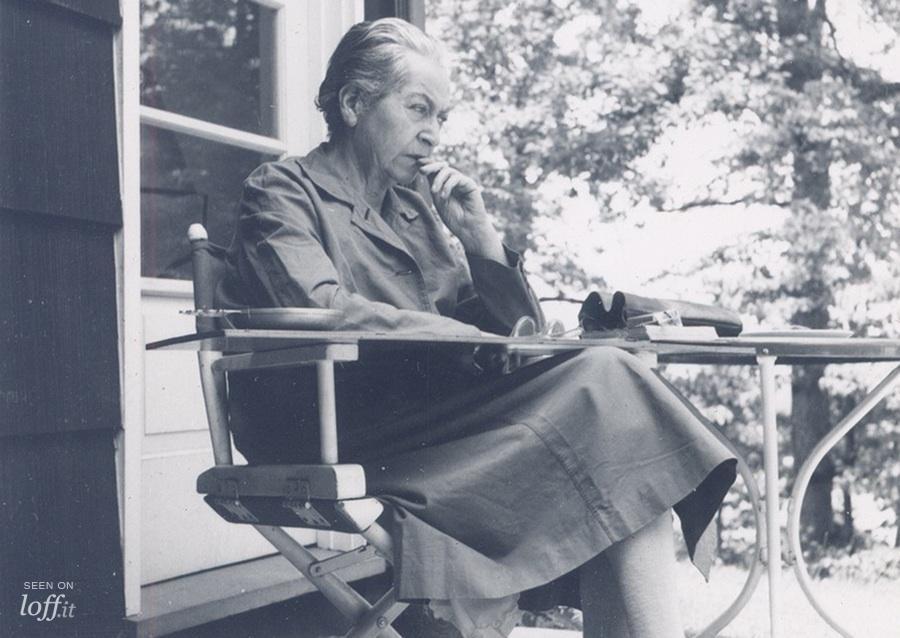

Габриэла Мистраль

Габриэла Мистраль (1889-1957) – известный чилийский учитель, педагог и общественный деятель. Но, главное, гениальный поэт. Первый латино-американканский Нобелевский лауреат в области литературы за 1945 год. Ее литературное наследие обширно: стихи и поэмы, проза, рассказы, колыбельные песни, политические заметки и литературная критика.

На русский язык Габриэлу Мистраль блестяще перевел О. Савич. Книжечка ее стихов и поэм, изданная в 1963 была открытием и потрясением, но давно уже стала библиографической редкостью.

Самый большой сборник стихов и прозы Габриэлы Мистраль был издан в Москве в 1999 году, к 110-летию со дня рождения, по инициативе БГМИЛ им. М.И.Рудомино и при содействии Посольства Чили.

Душа моя, под каждым ветром

Сквозь детство, старость, радость, боль

Будь на любовь такой же щедрой,

и нужной и простой, как соль.

«Гимн дереву».

Габриэла Мистраль сама творила свое общественное лицо. Силы для этого она черпала у окружающей природы. Природа была для нее постоянным одухотворенным источником вдохновения и помогала устоять в трудные минуты жизни. Она писала о неживых предметах, как о живых, будь то река или водопад, облака или воздух, пещера или лес. Она считала дерево одним из самых загадочных и совершенных творений природы, образцом для подражания, и её обращение к нему сродни молитве:

…О, дай мне силу плодотворную,

чтоб раздавать свое богатство,

чтоб мысль и сердце непокорные

вместили мир, вступив с ним в братство;

чтоб не были мне утомительны

работа, труд, концы, начала,

чтоб никакая расточительность

меня вовек не истощала…

«Гимн дереву»

Габриэла Мистраль родилась в небольшой деревушке на севере Чили.

Ее мать, не то прачка, не то кухарка, простая, но очень добрая и заботливая женщина, вторично вышла замуж, уже имея 15-летнюю дочь от первого брака. Сведения о профессии отца, большую часть черт которого она унаследовала, расходятся. Большинство источников называют его сельским учителем. Но достоверно известно только, что он был натурой артистичной и свободолюбивой. Поэт и менестрель, выступавший на местных фестивалях с собственными песнями, и… бродяга. Он горячо любил свою единственную и долгожданную дочку, сочинял и пел ей колыбельные песни, учил любить природу, высадил специально для нее грядочку цветов, за которой оба трогательно ухаживали. Но когда Люсиле едва исполнилось три года, он ушел и никогда больше в семью не вернулся.

Девочка запомнила его любящим и заботливым. Она была окружена любовью и заботой матери и старшей сестры, и сама обожала их. Но очень тосковала по отцу. Может быть, именно тогда в душе ее зародился тот страх потерять любимого, который не покидал ее даже в самые счастливые минуты.

С 15 лет, не имея еще даже аттестата Люсила начала учительствовать в провинции – по призванию и по примеру отца и старшей сестры. В это же время начала понемногу печатать стихи и статьи в различных провинциальных газетах.

В 18 лет она полюбила молодого рабочего-железнодорожника и даже была с ним некоторое время обручена. Но отношения не сложились. Видно, ее рано проявившаяся яркая индивидуальность, свободолюбие и независимость не вписывалась в представления испанского мужчины о роли женщины в семье. Они постоянно спорили и ссорились, и вынуждены были расстаться. Спустя два года он покончил жизнь самоубийством.

Эта трагедия оставила неизгладимый след в ее душе. Душевные муки женщины, любившей и мечтавшей иметь ребенка от любимого, чувство невольной вины перед ним, вылились в стихи.

В стене бетонной ложе ледяное

не для тебя, и я исправлю это:

ты будешь ждать свидания со мною

среди травы, и шелеста, и света.

Я уложу тебя в иной постели,

мое дитя, продрогшее в темнице,

и станет пухом, мягче колыбели,

тебе земля, в которой сладко спится.

С пыльцою роз смешаю комья глины,

покуда лунный столп вверху дымится,

и, впредь не зная ревности и страха,

вернусь к тебе счастливой и безвинной:

ведь как моим соперницам не биться –

моя и только эта горстка праха!

(пер. Н.Ванханен)

На ежегодном литературном конкурсе Чили ее «Сонеты смерти» получили первую премию. А мир – нового самобытного поэта – Габриэлу Мистраль – псевдоним, который она взяла, опасаясь, что страстная любовная лирика может повредить ее учительству.

Она была скромной и робкой настолько, что передоверила чтение своих стихов одному из членов комиссии и слушала их, сидя на галерке. Правда, кое-кто считал, что она это сделала потому, что ее единственное платье – учительская униформа – не соответствовало столь торжественой обстановке. Однако три десятилетия спустя это не помешало ей в таком наряде получать Нобелевскую премию.

«Сонеты смерти» стали событием в культурной жизни Чили, сразу привлекли внимание к личности никому неизвестной провинциальной учительницы и открыли для нее двери самых престижных литературных изданий. Но она продолжала работать в различных провинциях Чили, стараясь приобщить к культуре как можно больше людей. По вечерам давала бесплатные уроки взрослым.

Габриэла Мистраль стала заметной фигурой в национальной культуре. У нее были свои педагогические идеи, но долгое время никто к ним не прислушивался. Робкая в общении, но честная и непримиримая в вопросах совести, она чувствовала себя спокойно и уверенно с детьми и простыми людьми, но не ладила с власть имущими.

В 1917 году, несмотря на отсутствие соответствующего диплома, министр образования Чили назначил ее на должность директора школы сначала в Пунта Аренас, потом в Темуко, а затем и в столице. В Темуко одним из ее учеников стал 16-летний Пабло Неруда. Она не только открыла перед ним двери школьной библиотеки, но и подарила ему новый мир, пробудив интерес к русской классике.

Габриэла Мистраль много читала и хорошо знала мировую литературу. Но, в отличие от большинства предшественников и современников, предпочитавших «французов», любила и страстно пропагандировала великих русских романистов. О том, какое влияние она оказала на него, Пабло Неруда написал в своих воспоминаниях «Признаюсь: я жил»:

«Я могу сказать, что Габриэла Мистраль приобщила меня к серьезному и беспощадному взгляду на мир русских романистов и что Толстой, Достоевский, Чехов вошли в круг моих самых любимых писателей».

Габриэла Мистраль долго не решалась обнажить свою душу перед людьми. И только сознание, что ее личное горе и отчаяние никогда не мешали ей любить и прославлять человеческое сердце, материнство, детство, природу, победило ее сомнения. Но так получилось, что все книги стихов Габриэлы Мистраль сначала выходили за пределами страны, и только потом становились известными на Родине.

Первая и наиболее прославленная книга стихов «Отчаяние» была издана Институтом Испании Колумбийского Университета (Нью-Йорк, 1922).

Книгу завершает написанный в прозе и традиционно печатающийся курсивом текст, названный автором «Обет»:

«Да простит мне Бог эту горестную книгу и да простят мне ее те люди, для которых жизнь всегда в радость. В этой сотне стихотворений кровоточит мучительное прошлое, которое будоражит, пропитывая кровью, мою Песнь, чтобы мне стало легче. Я выбираюсь из этого прошлого, как из сумрачной котловины, и по склонам кротости подымаюсь к тем духовным просторам, где щедрый свет падет на мои дни. Оттуда я скажу слова надежды. Скажу, как того желал Всемилостивый, чтобы «принести утешение людям».

В тридцать лет, написав «Десять заповедей художника», я дала этот Обет. Бог и жизнь да позволят мне исполнить его».

В 1924 году в Мадриде выходит второй сборник - «Нежность». В него вошли некоторые циклы из первой книги и новые стихи. По ее собственной оценке в этой книге «нет ничего особенного, но детям она на пользу и в ней здоровый дух».

В 30-е годы она работает приглашенным профессором в одном из колледжей Колумбийского Университета в Нью-Йорке, где преподает испано-американскую литературу, читает лекции в других колледжах Америки, в Университете Пуэрто-Рико, представляет Чили в качестве консула в Италии и Испании. И продолжает писать.

Габриэла Мистраль была в дружеских отношениях с писателями Латинской Америки и Испании, встречалась с Роменом Ролланом и Анри Барбюссом. Была не только знакома с Максимом Горьким, но и написала о нем. В Лиге наций работала с Мари Кюри.

И всегда готова была придти на помощь. В Италии, где в то время была послом, она приютила Пабло Неруду, преследуемого и лишенного гражданства на Родине. А когда чилийский посол в Риме потребовал от нее объяснений, то в ответ получил телеграмму: «Принимаю и буду принимать каждого чилийца, который постучит в мою дверь, и в особенности, когда речь идет о моем старом друге и замечательном собрате Неруде».

«Для меня, – писал Неруда – у Габриэлы всегда была открытая товарищеская улыбка – белозубая, точно полоска муки на темном, как ржаной хлеб, лице».

Третья книга «Рубка леса» выходит в Буэнос-Айресе в 1938 году. В нее вошли стихи, написанные во время поездок по Латинской Америке и пребывания в Европе. Габриэла Мистраль считала эту свою книгу более значительной, чем «Отчаяние» и гордилась тем, что в ней «латиноамериканские корни». Пронизанные душевной болью за воюющую Испанию, стихи в этой книге носят явно антифашистский характер.

Габриэла Мистраль получает предложение на должность консула во Франции, но отклоняет его из-за явной угрозы войны в Европе и выбирает Бразилию. Там она близко сходится с находящимся вместе с женой в изгнании известным австрийским писателем Стефаном Цвейгом. Знакомство завершается трагически. В состоянии депрессии, вызванной массовыми уничтожениями нацистами евреев, Цвейг в 1942 году кончает жизнь самоубийством. А спустя полтора года добровольно уходит из жизни восемнадцатилетний племянник Габриэлы Мистраль, которого она воспитывала с четырех лет, как сына.

Предполагают, что такое его решение было вызвано тоской по Цвейгу, к которому он сильно привязался, и неадекватной реакцией на подтрунивание соучеников над «иностранцем». Для Мистраль, любившей его со все страстью и нежностью неутоленной материнской любви, это было трагедией, от которой она так и не сумела оправиться. Но она привычно прячет свои чувства в самые глубокие тайники своего сердца. Внешне ее жизнь выглядит фантастически благополучной – консул Чили в Лос Анжелесе, чилийский делегат в ООН…

И только стихи, где ее душа рвется «из плоти так, что трещат не швы платья, а позвонки и связки» доносят до нас эту невыносимую душевную боль.

В 1945 году Габриэла Мистраль получает Нобелевскую премию - самую престижную литературную награду «за ее лирическую поэзию, вдохновленную глубокими чувствами и сделавшую ее имя символом духовных устремлений всего латиноамериканского мира», – как аргументировала Шведская Академия.

Проза Мистраль не менее вдохновенна и оригинальна. Она с присущей ей страстностью пишет обо всем, что ее по-настоящему волнует, будь то педагогика или страны, природа или те опасности, которые ей угрожают, проблемы духовной, литературной и общественной жизни ее континента или отдельные личности.

И самые сильные страницы ее прозы – о материнстве, которое она считала высшим проявлением человеческого начала, как высшим даром – дар воспитателя. Читая ее «Поэмы матерей», «Поэмы самой печальной матери», «Поэмы экстаза» понимаешь, почему Пабло Неруда считал, что «проза Мистраль – это ее лучшая поэзия».

В 1951 году Габриэла Мистраль получает национальную премию Чили по литературе и возобновляет свои консульские обязанности в Италии. Но здоровье ее уже сильно подорвано. Она покидает общественные посты и поселяется в Нью-Йорке.

В 1954 году в Сантьяго выходит последняя прижизненная книга стихов Габриэлы Мистраль «Давильня» – дань памяти Цвейгу и любимому племяннику.

У нее еще хватает сил съездить в связи с этим на Родину. Там она получает почетное звание доктора чилийского Университета и выступает с речью перед 200.000 чилийцев у президентского дворца. По возвращении в Америку ей присваивают почетное звание профессора Колумбийского Университета.

В 1957 году, в возрасте 67 лет Габриэле Мистраль умирает в госпитале городка Хемстед (Нью-Йорк, Лонг Айленд), где жила последние три года своей жизни.