Евгений Простомолотов

Константин Ошлаков (воспоминания об учителе)

Искусствоведение

Введение

Анализируя творчество Константина Кирилловича Ошлакова, не перестаешь удивляться тому объему и разнообразию нотного и методического материала, который он оставил после себя грядущему поколению.

Сто шестьдесят этюдов, более трехсот переложений и аранжировок казахских народных песен, танцев и кюев. Авторские произведения: сюиты, фантазии, марши и песни отличаются мелодичностью, динамической контрастностью, насыщенностью гармонического языка, рельефной метроритмикой и композиционной законченностью. В произведениях К. К. Ошлакова заложена интрига, что придает им смысл драматургического действия.

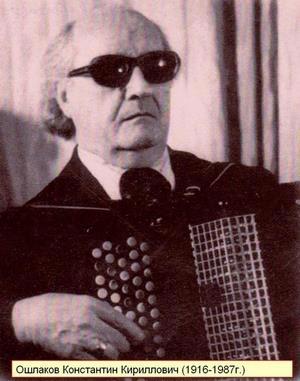

Константин Кириллович Ошлаков посвятил баяну всю свою жизнь и не расставался с любимым инструментом ни на один день. В руках Ошлакова баян засверкал новыми гранями звукового самоцветья и воистину запел по-казахски.

Невозможно представить профессиональное баянное искусство, которое начало развиваться в Казахстане с сороковых годов, без этого выдающегося музыкального деятеля. Методист, композитор, педагог и организатор, профессор Казахского Государственного Женского педагогического института, заслуженный учитель Казахстана Константин Кириллович Ошлаков внес огромный вклад в дело музыкального просвещения в нашей республике. Как великолепный виртуоз-исполнитель он открыл новую страницу в музыкальной культуре Казахстана - профессиональное баянное искусство, средствами которого неустанно пропагандировал шедевры казахской национальной музыки.

Ему как педагогу и организатору казахстанское музыкальное образование обязано открытием первых в истории республики баянных классов, музыкальных факультетов, организацией первых ансамблей и оркестров баянистов.

Как методист Ошлаков известен своим новаторским подходом к музыкальному образованию, который основывался на практических принципах комплексного обучения игре на музыкальных инструментах. Он считался самым плодовитым педагогом-методистом, ежегодно публикующим свои методические рекомендации. Константин Кириллович - автор четырех выпусков учебно-методического пособия “Школа игры на баяне”. Его методической деятельностью восхищались корифеи баянного искусства Москвы и Киева: народный артист СССР Ю. И. Казаков, народные артисты Украины, профессора Н. И. Ризоль, И. А. Яшкевич, В. С. Паньков, В. В. Бесфамильнов. Казахстанские музыканты считали за честь сотрудничать с Константином Кирилловичем. Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский, Ахмет Жубанов, Бахитжан Байкадамов, Латыф Хамиди - вот неполный перечень выдающихся казахстанских композиторов, которые доверяли свои произведения одаренному музыканту, виртуозно владеющему инструментом. Их покоряло его глубокое знание народного мелоса, казахской национальной культуры, быта, языка, умная интерпретация музыкальных произведений. С К. К. Ошлако- вым охотно работали известные актеры и певцы: К. Джандарбеков, Е. Умурзаков, Р. Койшибаева, К. Байсеитова, Р. Джаманова, Е. Серкебаев, братья М. и Р. Абдулины. Накрепко связала творческая дружба Константина Кирилловича, с композиторами Л. Хамиди и Б. Байкадамовым. В шестидесятые годы К. Ошлаков и Б. Байкадамов способствовали открытию класса баяна, а затем и музыкального факультета в Казахском Государственном Женском педагогическом институте г. Алматы.

Музыкант, педагог, ученый Константин Кириллович до конца своих дней занимался развитием музыкальной педагогики, совершенствованием исполнительского мастерства, разрабатывал учебные программы и планы, заботился о пропаганде баянной культуры среди молодежи. Он подавал передовой пример своей исполнительской деятельностью начинающим музыкантам. Константин Кириллович был, я бы сказал, ярым организатором академических концертов среди баянистов, он добивался исполнительского мастерства не только от студентов, но и от педагогов. К сожалению, сейчас академические концерты утратили свое настоящее значение и превратились в обыкновенные зачетно-экзаменационные прослушивания студентов. К. К. Ошлаков всегда вводил в академконцерты исполнительскую практику педагогов.

Работая в институте, где в основном обучались девушки-казашки, поступившие к нему в класс без элементарных знаний музыкальной грамоты, Константин Кириллович понимал всю полноту ответственности перед студентами. Он также понимал и другое: чтобы дать студентам высокую квалификацию, следует выработать такую учебную программу, которая могла бы более продуктивно и в короткий срок решать педагогические задачи, а студентам помогала успешно выполнять требования учебного плана. А такой опыт у Константина Кирилловича уже был. Еще во время Великой Отечественной войны он опробовал свою методику на раненых бойцах, которые возвращались домой с поля брани инвалидами. Тогда Константин Кириллович начал помогать незрячим молодым людям: он стал учить их музыке.

Этот опыт впоследствии пригодился на занятиях со студентами женского педагогического института. Музыкально неграмотные девушки через четыре года становились превосходными музыкантами, методистами и педагогами.

Константин Кириллович любил свою работу и ценил самоотверженность в студентах. Он относился бережно к рабочему времени как своих коллег, так и студентов. Ни одна минутка в общении с ним не проходила даром. Он умел любую беседу превратить в профессионально интересный разговор. Со своими студентами Ошлаков проводил все дни напролет, занимаясь с ними не только учебной практикой, но и общественными делами. Педагог с самого начала учебы учил студентов грамотно подходить к своей работе, занятиям и общественным поручениям. Ошлаков принимал активное участие в институтских культурных мероприятиях. Участвовал в студенческих “капустниках”, диспутах, праздничных демонстрациях на площадях города.

Студентки относились к нему как к отцу, употребляя местоимение “ага”. Для них Константин Кириллович был воистину духовным отцом и заботился не только об образовании, но и об их нравственности. Ему было не все равно, кем станут его ученики в будущем, какие посеют зерна и какие взрастят плоды.

Константин Кириллович был душой для каждого из нас, и мы благодарны своему Учителю за его большое доброе сердце!

Автор выражает сердечную признательность вдове Зинаиде Александровне, а также выпускнице Константина Кирилловича доценту Казахского Государственного Женского педагогического института Исагуловой Агайше Шермухамбетовне за предоставленные документальные материалы и фотографии из личных архивов.

Сердечно благодарю редакцию газеты “ВЕДИ”, Международный Православный Благотворительный Фонд “ВЕДИ” и его президента Печуеву Валентину Петровну за неоценимую помощь, оказанную в подготовке и публикации данного издания.

Спасибо всем ученикам выдающегося Маэстро, которые пронесли через всю свою жизнь светлую память о своем Учителе.

С уважением, автор.

Страницы биографии

1916 год. Идет первая мировая война. Почти вся Европа была охвачена пожаром бессмысленной бойни. А тут еще внутренние социально-политические амбиции буквально раздирали на части Российскую империю. Наступало время больших перемен в исторической действительности страны...

В этот неспокойный год в дружной крестьянской семье родился еще один ребенок. В глухом алтайском поселке, что под Усть-Каменогорском, 5 ноября появился на свет мальчуган, которому впоследствии было суждено вписать в историю музыкального искусства фамилию своих родителей. А пока это был резвый крепыш, нареченный Константином.

Семья по тем временам жила неплохо, хлеба хватало всем. Подворье было большое: лошадь, две коровы, разнообразие домашней птицы. Мать, Марина Евгеньевна, успешно справлялась с обширным домашним хозяйством, и все у нее было ладно и хорошо. Дочери и старший сын помогали по дому, нянчились с последышем, а отец, Кирилл Игнатьевич, кормил семью. По вечерам любил поиграть с детьми, хотя времени, как всегда, не хватало.

Кирилл Игнатьевич слыл в округе грамотеем, он хорошо знал казахский язык и подрабатывал в районе толмачом, переводил с одного языка на другой различную документацию. И это позволяло ему иметь дополнительный заработок.

Родители очень любили своих детей и стремились дать им хорошее образование. Так, в 1922 году Костя пошел в школу. Это было для него важным событием. Теперь он мог вместе со своим братом и сестренками носить школьную форму, гордо поглядывая на своих товарищей, которые с завистью смотрели ему вслед. Ведь им нужно было ждать еще целый долгий год, пока они подрастут.

Шли годы. Кирилл Игнатьевич, как и многие простые люди, верил в новизну перемен, но социально-политические реформы были обманными.

Советское правительство “кормило” весь народ сталинскими бреднями, лживо обещая ему светлое будущее. На самом же деле обещанную правительством землю крестьяне получали в вечное пользование только после своей смерти, а в жизни у них отнимали последнюю корову-кормилицу, людей, как овец, сгоняли в общую отару под названием “колхоз”. И если кто не желал “есть” из общего котла и “спать под одним одеялом”, то их ждал “казенный дом” с деревянными нарами и вшивыми матрацами. Много ни в чем не повинных людей было отправлено в “гулаги” и на бескрайние стройки Страны Советов. В эту мясорубку попал и отец Кости. В 1929 году Кирилл Игнатьевич был арестован и отправлен этапом на строительство “Беломорканала”. Семья Ошлаковых лишилась кормильца, хозяйство было разорено и пришло в упадок, а тринадцатилетнему Косте со своим братом пришлось бросить учебу и пойти на заработки. Работы хорошей не было, и Косте приходилось надеяться на счастливый случай, нанимаясь в работники к другим, более удачливым, односельчанам, которые платили ему продуктами и старой одеждой. Семьи репрессированных подвергались преследованию со стороны властей. Народ был настолько напуган, что жил, по меткому выражению одного из современников, “как в автобусе: одна половина людей сидит, а другая - трясется. ”

Односельчане обходили их дом стороной, бывшие товарищи отнимали последние продукты, соседи при встрече опускали глаза.

Вспоминая те годы, Константин Кириллович говорил: “Мне еще повезло. Благодаря своему крепкому здоровью, меня приняли на работу на рудник «Алтайметцветзолото» копать шурфы”.

Эта работа была тяжелой даже для взрослого человека, а для подростка - просто каторгой. Особенно тяжело приходилось зимой. Землю не брала ни кирка, ни лопата, и ее приходилось всю ночь отогревать, разжигая костры, а утром приниматься за работу и долбить, долбить, долбить. Хотя подросткам полагалось работать всего четыре часа в день, Костя работал наравне со взрослыми, целую смену, чтобы получить побольше денег. Первую зарплату он истратил на сестренок и маму. В этот день в их доме был настоящий праздник: стол был заставлен продуктами и подарками. Себе Костя купил хромовые сапоги и горделиво щеголял в них по поселку. Работа на руднике помогла семье “подняться на ноги”. Сестренки продолжили учебу, дома теперь была горячая пища, но Костю не покидала заветная мечта - стать военным. По-мальчишески завидовал он крепким, бравым солдатам в новенькой форме. Костя хотел быть похожим на них и изо всех сил искал возможность поступить на военную службу. И возможность представилась. Неподалеку находилась отдельная Чингизстайская погранкомендатура...

Не моргнув глазом, Костя прибавляет себе лишний год, доказывая поседевшему коменданту, что ему уже шестнадцать лет. И ему повезло. То ли его крепкое телосложение, то ли ясные глаза, в которых пожилой офицер увидел неподдельное желание стать военным, но Костя был зачислен “сыном полка” на Орловскую заставу, где и стал осваивать профессию связиста. У Кости появились новые друзья, с которыми он не расставался ни на один день, прокладывая новые линии электросвязи, разъезжая верхом на резвых конях по заставам. Эти поездки больше всего нравились Косте. Как приятно было нестись верхом на горячем коне навстречу пробуждающемуся дню под ласковыми лучами восходящего солнца. Это было настоящее блаженство. Мечта сбывалась, романтика молодости влекла к новым приключениям.

Поворот судьбы

Шли дни за днями, по-прежнему светило солнце, пели птицы, и ничто, казалось, не предвещало беды, которая была уже рядом.

Однажды, при проводке очередной оперативной телефонной связи, произошло короткое замыкание. От возникшей искры взорвался находившийся рядом динамит. Этот взрыв изменил всю последующую жизнь Кости...

Всю ночь врачи боролись со смертью и победили ее. Жизнь была спасена, а вот зрение спасти не удалось.

В больничной палате было тихо. По острому, неприятному запаху спирта, касторки и других лекарственных смесей Костя понял, что он находится в больнице. Все тело ныло от боли и было тяжелым, как будто залито свинцом. Глаза были забинтованы и нестерпимо болели. Хотелось сорвать повязку и широко раскрыть глаза, скорее увидеть свет, своих товарищей, любимого коня, родную заставу...

С прискорбием Костя узнал о гибели своих друзей. Врачи говорили, что ему еще повезло, так как от эпицентра взрыва он находился дальше своих товарищей.

Врачи делали все, что могли, чтобы вернуть парню зрение, но все их усилия были тщетны. Комок обиды и бессилия сдавливали горло: “Как дальше жить? Чем заниматься? ” Костя панически отгонял от себя мысль об инвалидности. Он стал искать единственный путь к полноценной жизни и нашел его.

Однажды в томский госпиталь, где лечился Ошлаков, приехали артисты областной филармонии. Певцы, чтецы, жонглеры с азартом демонстрировали свое искусство. Среди них был баянист, который виртуозно исполнил “Полет шмеля” из оперы Н. А. Римского-Корсакова “Сказка о царе Салтане”.

Костя внимательно вслушивался в звуки баяна, наслаждаясь прекрасным исполнением. После концерта он спросил соседей по палате: “Кто это играл? " “Майков, баянист Майков, - ответил кто-то сбоку, - он уже играл у нас”. “Майков, Майков”, - задумчиво повторял Костя, и мысли уносили его в далекое детство, к своим близким, в теплые объятия родной мамы.

Он вспоминал, как его родители вечерами пели задушевные песни под соседскую гармонь и низкие звезды, казалось, прислушивались, ярко сверкая на темнеющем небосклоне. Костя любил такие вечера. Он сидел рядом и слушал, слушал, слушал задушевные песни. Но звуки гармоники тогда его не тревожили, а сейчас - другое дело, баян завораживал, волшебные звуки обволакивали необъяснимым сладостным дурманом, возбуждали душевное смятение, звали за собой. И решение было принято: он обязательно станет музыкантом.

Еле дождавшись выписки из госпиталя, Ошлаков в 1934 году поступает в Томский музыкальный техникум в класс к замечательным педагогам А. Н. Рожкову, затем к И. П. Дорофееву. Это были не только большие педагоги- музыканты, но и прекрасные люди. Чтобы легче общаться с необычным учеником, они изучили азбуку Брайля для незрячих людей. Благодарный ученик, в свою очередь, удивлял своих педагогов трудолюбием и музыкальной одаренностью, о которой он раньше и не подозревал.

Вспоминая первые дни в техникуме, Константин Кириллович с улыбкой рассказывал о своих впечатлениях на занятиях музыкой. Однажды его спросили студенты: “ Знаком ли ты с гаммой До-мажор? ” На что тот ответил: “Нет, такую учительницу я не знаю”. Долго смеялся вместе с ними Костя, узнав, что это всего лишь упражнение.

Учился Ошлаков с необыкновенным упорством. В отличие от сокурсников ему приходилось изучать все с азов: правописание нот, освоение инструмента, петь музыкальные звуки и писать диктанты на уроках сольфеджио. С баяном он проводил по четырнадцать часов в сутки. Без инструмента его практически никто не видел. Бывало, занимаясь допоздна, он засыпал, так и не сняв с плеч инструмент. Педагогов удивляло его трудолюбие. Феноменальная память и абсолютный музыкальный слух поражали видавших виды музыкантов. Даже самые сложные произведения Костя разучивал и запоминал в течение нескольких часов.

Будучи студентом, мне не раз приходилось помогать своему учителю в его творческих делах. По его просьбе я переписывал ноты, помогая подготавливать их к изданию. Однажды Константин Кириллович попросил меня задержаться после урока “минут на двадцать”, чтобы прочитать ему нотный текст какого-то произведения, которое он вместе с преподавателями должен был сыграть на академическом концерте. Я согласился и стал читать ноты, выстраивая аккорды снизу вверх. Константин Кириллович следом за моим чтением начал играть, причем поторапливая меня. Закончив своеобразный разбор произведения, он тут же сыграл его без единой ошибки от начала до конца. Моему удивлению не было предела.

В музыкальном техникуме К. К.Ошлаков получил колоссальную подготовку по специнструменту и широкое музыкальное образование. Его любознательная натура искала все новых и новых источников знания. Это послужило развитию его безграничной эрудиции как в искусстве, так и в литературе.

Константин Кириллович прекрасно знал русскую и казахскую классику. “Настольными книгами” ему служили произведения А. Пушкина, А. Блока, Н. Некрасова, А. Чехо- ва, Б. Пастернака, Абая Кунанбаева, Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина. Ошлаков увлекался и зарубежной классикой. Сам владел интересным литературным живым языком. Его методические рекомендации имеют ясный слог, легко читаются и запоминаются.

Годы учебы проходили незаметно и увлечённо. Взаимоотношения с учителями приносили непреходящую радость творчества, умножали его интеллект. Это было самое прекрасное время в его биографий, которое он всегда вспоминал с трепетной нежностью.

После учебы Костя одерживает блестящую победу на конкурсе сибирских баянистов в г. Красноярске, после которого его приглашают на работу в г. Абакан на Хакасское радио в качестве солиста и аккомпаниатора. Ошлаков сразу же уходит с головой в концертную деятельность. Он аккомпанирует певцам, танцорам, выступает как солист. Уже через год его имя становится популярным в Сибири. Ему аплодируют в Новосибирске, Красноярске, Ачинске, Минусинске, Черногорске. Сибирский период деятельности К. К. Ошлакова знаменовался большой исполнительской школой, которую он получил, работая с известными ссыльными музыкантами и певцами: И. Подольским, А. Ремизовым, Г. Грацианским. Из ссыльных музыкантов Ошлаков создает свой первый инструментальный ансамбль, в который вошли такие инструменты, как скрипка, виолончель, фортепиано и баян.

Пройдет много времени, когда баян зазвучит с необычными для него инструментальными составами: симфоническим, джазовым, духовым. А в тридцатые годы такое новшество было диковинкой. Да и состав музыкантов был необычный, я бы сказал, специфический. Музыкантов огромной эрудиции, профессоров Петербургской, Московской и Парижской консерваторий приходилось отпрашивать у лагерного начальства для концертных выступлений. Тем не менее этот ансамбль получил популярность среди сибирской музыкальной интеллигенции.

Наступило время профессиональной зрелости. Изучая жизнь и творчество Константина Кирилловича, не перестаешь убеждаться в его решительности и настойчивости в преодолении всевозможных жизненных трудностей. Не всякий физически полноценный человек смог бы удержаться на вершине гребня жизненной волны, среди водоворота человеческих страстей, а Константин Кириллович все шел и шел, не останавливаясь ни на минутку, постоянно поднимаясь к вершине своей благотворной цели. Его жизнь - это гражданский подвиг, постоянная борьба за каждый ее день, час, минуту.

Еще в годы учебы Костя приехал на каникулы в Алма- Ату и дал свой первый концерт перед радиослушателями тогдашней столицы. В том далеком 1936 году радиослушатели и представить себе не могли исполнение на народном инструменте классического произведения, а тут какой-то неизвестный баянист с блеском исполнил Антракт и Увертюру из оперы “Кармен” французского композитора Ж. Бизе. Казахское радио тогда получило огромное количество благодарственных писем от горожан, а Костя не мог себе представить, что его первое концертное ревю станет началом его будущей профессиональной деятельности в Казахстане.

Новое рождение баяна

В 1940 году, по приглашению Министерства культуры Казахской ССР, Константин Кириллович приезжает в Алма-Ату и приступает к работе на республиканском радио. Функции его деятельности были такими же, как и в Абакане - сольное исполнение и аккомпанирование, но материал, с которым пришлось столкнуться Ошлакову, поразил его своей масштабностью и колоритностью.

Константин Кириллович, как мы уже знаем, был родом из Восточно-Казахстанской области и детство его прошло рядом с казахскими детьми. Вместе с ними он любил играть как в русские, так и в казахские народные игры, ходили друг к другу в гости, дружили семьями. Константин Кириллович научился говорить по-казахски очень рано и, как его отец, владел языком в совершенстве. Ему хорошо были знакомы народные сказки, легенды и были, которые он вместе с друзьями часто слышал от аксакалов. Костя знал быт и национальные традиции, все народные праздники. Глубокое знание казахской культуры помогло ему впоследствии точнее и выразительнее отразить национальный колорит в своих аранжировках, сюитах и фантазиях. К. К. Ошлаков, как и Е. Г. Брусиловский, умел выделять в своем творчестве суть содержания музыкального языка, его эпичность.

Сейчас в Казахстане достаточно много сделано аран- жировок казахской народной музыки для баяна современными баянистами, но трудно порой найти в них отражение национальной самобытности и историчности. Многие аранжировки сделаны поверхностно, без глубокого смыслового восприятия. Они, порой сложные и даже внешне красивые, рассчитаны больше на поверхностную виртуозность, нежели на содержание драматургии. Язык их сухой, академический, с европейским оттенком. Не могу судить, от чего это - или от ненужной бравурности, или от простого незнания народной культуры. Мне кажется, что, прежде чем браться за подобный труд, следует приложить должное усердие к собственному самообразованию в этой области.

Профессия музыканта требует особого терпения и трудолюбия. “Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам” (Притч. 23: 12).

Музыкальный язык, как никакой другой, более точно и глубоко раскрывает историю любого народа, нации, отражая быт, традиции, социально-политическую идеологию. Историкам известно, что исторические судьбы наций складываются по-разному, в зависимости от уровня развития экономических и социально-политических отношений, от географических и прочих условий.

Каждый народ, нация имеют только им присущие культурно-бытовые особенности, благодаря которым они вносят посильный вклад в сокровищницу мировой культуры. Способность эстетического отражения возникает на ранних ступенях развития любого народа, о чем свидетельствуют исторические, археологические и этнографические исследования ученых.

Наиболее последовательное, всесторонне-глубокое изучение музыкальной культуры казахского народа началось в 20-е годы, с приездом в Казахстан русского композитора Александра Викторовича Затаевича, который был не только выдающимся музыкантом-исследователем, оставившим для грядущего поколения более тысячи нотных записей и переложений для фортепиано казахских народных кюев, песен, танцев, маршей, но и одним из основоположников казахской фортепианной школы.

Сказанное выше можно в полной мере отнести и К. К. Ошлакову, прогрессивная деятельность которого явилась основополагающим критерием развития профессиональной баянной школы в Казахстане. С приездом Константина Кирилловича в Алма-Ату начался последовательный этап педагогической, методической и исполнительской работы. Все эти три звена творческой деятельности были тесно связаны между собой, что в дальнейшем привело к их теоретическому обоснованию в его методических учебниках и разработках.

Прогрессивные музыканты Казахстана, России и Украины по праву считают К. К. Ошлакова основоположником казахстанской профессиональной школы баянистов.

С первых шагов своей деятельности в Казахстане, Ошлаков стал тесно сотрудничать с известными казахстанскими композиторами: М. Тулебаевым, Е. Брусиловским, позднее - с А. Жубановым, С. Мухамеджановым, Л. Хамиди, Б. Байкадамовым, Н. Тлендиевым, К. Кужамьяровым. Он переложил на баян многие их произведения, которые в его баянной интерпретации засверкали по- новому: “Казахский марш” А. Затаевича, Танец из оперы М. Тулебаева “Биржан и Сара", Танец из оперы Е. Брусиловского “Гвардия, алга”, “Таджикские танцы” А. Жубанова, произведения своего большого друга Латыфа Хамиди, в том числе прекрасный “Казахский вальс”, который стал классикой казахстанской эстрады. Это неполный перечень баянного репертуара из произведений казахской классической музыки. Более трехсот народных песен и кюев вошли в учебный концертный репертуар баянистов, аранжированных Константином Кирилловичем. Такие музыкальные шедевры национальной музыки, как “Балбраун” Кур- мангазы, “Караторгай” Ахан Сэрэ, “Топан” Даулеткерея, “Былкылдак” Таттимбета, “Козимнин карасы” и “Айттым салем, Каламкас” Абая, снискали огромную популярность среди баянистов бывшего Советского Союза.

К. К. Ошлаков открыл новую страницу баянного исполнительского искусства, расширил репертуар и возможность пропаганды казахской национальной культуры. Баян запел по-казахски и стал всенародным любимцем.

Работая с артистами Казахского Государственного Академического театра оперы и балета им. Абая, с солистами КазГосфилармонии им. Джамбула, Ошлаков объездил с концертами весь Казахстан. Его баян слушали в самых отдаленных уголках республики: областных центрах и на полевых станах, в школах, военных госпиталях и производственных предприятиях. Везде Константин Кириллович был желанным гостем. О чем только не рассказывал слушателям его баян: о бескрайней степи с волнующимся, как могучие морские волны, ковылем, над которой высоко в небе звенит песнь жаворонка-караторгая; о бесконечных и утомительных переходах кочевых станов в поисках плодородных пастбищ; о лихих скачках молодых и горячих джигитов; о нежности первой и сильной любви Биржана и Сары; о смелых подвигах богатыря Ер-Таргына. Звуки баяна уводили слушателей за собой туда, где днем в высоком и прозрачно-голубом небе сияет лучезарное солнце, а ночью низкие звезды рассыпаются мириадами алмазов на млечном пути указывая запоздалому путнику дорогу к родному аулу.

Много лет спустя мне довелось повторить ваяжный маршрут своего учителя. И не было предела моему удивлению, когда простые сельские жители с восхищением вспоминали о большом музыканте, приезжавшем к ним в пятидесятые годы. “Когда Константин Кириллович брал в руки баян, - рассказывали они, - слушатели не отпускали его со сцены, слушая и слушая неповторимую игру”.

Неутомимый труженик, ярчайший пропагандист баянной культуры, он стремился как можно чаще приглашать в Казахстан популярных баянистов из России, Украины, Белоруссии, Башкирии. По его инициативе в Алма-Ате постоянно проходили концерты-встречи с выдающимися деятелями баянного искусства: народным артистом СССР Юрием Ивановичем Казаковым, Владимиром Владимировичем Бесфамильновым, Николаем Ивановичем Ризолем и его знаменитым на весь мир квартетом баянистов. С 50-х и до конца 80-х годов в наш город с концертами приезжали маститые и молодые музыканты, с которыми К. К. Ошлаков всегда устраивал встречи-семинары со сту- дентами Алма-Атинского музыкального училища и КазГосЖенПИ.

Константин Кириллович и сам постоянно занимался концертной деятельностью, активно участвуя в культурной жизни республики. Двадцать два года работы перед микрофоном Казахского радио запечатлено в фондовых записях, хранящихся в архиве национального радиокомитета республики.

К. К. Ошлаков был прекрасный исполнитель, который с особым вкусом артиста подходил к интерпретации музыкального произведения и очень бережно относился к авторскому тексту, точно выполняя все техническо-худо- жественные указания композитора. Работая над пьесой с упорством, присущим только ему, он до блеска отшлифовывал музыкальные фразы и предложения, отрабатывал мелизматику. Огромное внимание уделял динамическому плану всего произведения и каждой его части. Видимо, здесь сказывалась композиторская способность самого Константина Кирилловича. Он знал все технические возможности баяна и использовал их в полной мере. Как большой художник, он безошибочно ориентировался в тембральных красках звуковой технологии и понимал, что не все произведения, написанные в определенной тональности для оркестра или для другого какого-то инструмента, также ярко зазвучат на баяне. Для этого он прибегал к транспонированию, то есть смены тональности, приемлемой исполнительской и художественной палитре данного инструмента. Используя такой прием, Ошлаков добивался более яркого звучания музыкального произведения и успешно решал художественно-технические задачи, более глубже и правдивее отражая замысел композитора. Только с очень хорошим художественным вкусом и высоким профессионализмом можно удачно выбрать нужную тональность для переложения, а иначе произведение может потерять главный стержень драматургической формы. Тонкий музыкальный слух Ошлакова умел точно выбирать для этой цели нужную тональность, в результате чего произведение получало “второе рождение” и в руках исполнителя сияло новыми оттенками звукового калейдоскопа. Философское мышление Константина Кирилловича позволяло, казалось бы, в простейших одноголосых мелодиях находить драматургическую интригу и создавать кульминационное противостояние. Даже в виртуозных бисерных вариациях маэстро не теряет ясности музыкального языка, точно фразируя каждое предложение. Он создает контрастность частей модуляционными приемами и внутренним напряжением неминуемой развязки, переходящей в заключение.

Композиторский дар К. К. Ошлакова ярко отражен в знании им огромного количества художественных приемов и выразительных средств, которые он использует в своих сочинениях. Во всех его пьесах присутствует полифонизм, заключающийся не только в контрапунктности главных и побочных тем, их рефренности, но и в метроритмике, насыщенности динамического контраста, в виртуозности перехода от одного психологического состояния в другое. Произведения Ошлакова, я бы сказал, романтичны, насыщены воздушным лиризмом и легки для восприятия. Даже в аранжировках присутствует состояние необъяснимого чувства мечтательности.

Анализируя музыкальные творения К. К. Ошлакова, не перестаешь восхищаться выразительностью музыкального языка и точностью передачи всевозможных технических и художественных приемов. Он, как живописец, только ему ведомым, быстрым и точным “мазком” воссоздает художественный образ свбего произведения. Мириады нотных знаков рассыпаются по полотну партитуры и, превращаясь в звуки, создают музыкальный образ. К. К. Ошлаков восхищает своей изысканностью в подборе технических приемов, умением точно, со вкусом использовать мелизматику, тот или иной штрих. Исполнительскую виртуозность Константин Кириллович рассматривает не иначе как профессиональность музыканта в использовании всех технических и художественных приемов, средствами которых композитор добивается раскрытия образа и художественной пейзажности. Поэтому, работая над произведениями Ошлакова, получаешь огромное удовольствие от инновационных приемов исполнительской техники.

Блестящая аранжировка казахской народной песни “Камажай”. отразила огромный музыкальный кругозор и вариационную эрудицию автора. Вариационная ажурность главной темы, канонизированность музыкальных фраз, точность акцентов позволили автору придать эпичность простой народной песне.

В сюитах невольно замечаешь яркое использование динамических и модуляционных контрастов, создающих рельефность частей произведения. В “Сюите № 1” использованы модуляционная контрастность и полифонизм кан- тиленного изложения, динамическая рельефность и вариационность экспозиции. Тема первой части сюиты изложена в спокойном песенном характере, аккомпанемент подчеркивает легкую пульсацию движения и пикантное акцентирование в фактурном сочетании баса и аккордов, переходящий в некоторую напряженность солирующего баса. Педализация и полифонизм голосов переходят в вариационное изложение музыкальной темы второй части.

Темп произведения спокойный: первая часть протяжная “Adagio”, во второй присутствует движение, меняется фактура изложения аккомпанемента, темп “Allegretto”. Третья часть наиболее полифонична. Тема главной мелодии постоянно меняет тембральный регистр и появляется то в высоких, то в средних, то в низких голосах, темп спокойный “Andante”. В этой сюите, как и во многих других произведениях Ошлакова, использована казахская народная тематика. Модуляционные переходы логически связывают тематическое содержание каждой части в отдельности и всего произведения в целом.

“Сюита № 2” написана в ре-минорной тональности, в более оптимистическом характере и опять-таки с яркой динамической и модуляционной рельефностью внутри каждой части. В свою очередь, все части сюиты тоже контрастны по отношению друг к другу в тональном, метроритмическом и динамическом плане. Сюита предусмотрена для исполнения на баяне с готово-выборной системой басовой механики. Это позволило композитору увеличить тембральную палитру звуковых эффектов и более колоритно передать состояние чувств и художественность. Особенность готово-выборной механики дает возможность музыкантам-баянистам и аккордеонистам шире использовать гамофонно-полифонические средства в достижении яркости и глубины раскрытия характера музыкального произведения.

Гармоническое насыщение первой части сюиты придает торжественность, усиленную контрастностью динамических оттенков. Хотя пьеса написана в минорной тональности, но в характере ее просматривается патетика - и все благодаря умелому использованию различных выразительных средств: штрихов, метроритмики, динамики, гармонической фактуры. Превосходное знание вариационной формы позволило автору блестяще раскрыть художественный замысел произведения, показать внутренний накал страстей.

Константин Кириллович был прекрасным ансамблистом, и это выражено во всех его сочинениях и аранжировках, отличающихся оркестровой насыщенностью голосов, звуковысотностью диапазона. Его произведения легко расписываются на оркестровые партии и прекрасно звучат в различных ансамблях.

Работая над партитурой “Камажая”, аранжированного Константином Кирилловичем, мне не приходилось "ломать голову” над тем, какому инструменту поручить тот или иной голос, мелодический оборот, вариацию или пассаж. Автор аранжировки “не скрывал секретов” голосового инструментоведения, ярко отражая оркестровую партитурность голосов. Такое художественное решение придавало произведению, как я уже говорил, эпичность, а мне дало возможность “механически” составить партитуру для своего оркестра.

Путь к вершине

В 1941 году, по инициативе Константина Кирилловича, в Алма-Атинском музыкальном училище им. П. И. Чайковского был открыт класс баяна, первым педагогом которого становится Ошлаков. Не хватало инструментов, и Константин Кириллович занялся поисками баянов и аккордеонов. Помогали в основном военные организации: части, госпитали, куда постоянно выезжал с концертами Ошлаков. Появились первые ученики. Сложнее было с нотной литературой и учебно-методическими пособиями. Баянное искусство было на заре своей молодости и основывалось в основном на переложениях и аранжировках фортепианных произведений. Методика преподавания была на стадии поиска. Большая часть баянистов получала музыкальное образование, самостоятельно осваивая баян. Это были одаренные музыканты, которые сразу же включились в методическую работу в данной области. Но этого было недостаточно, а для республик со своей Национальной культурой, колоритом российская методика должна обязательно трансформироваться, отвечая требованиям традиционно-бытовых условий данного региона. Из-за недостаточности нужной литературы молодому, начинающему педагогу Константину Кирилловичу ничего не оставалось делать, как самостоятельно разработать свою; отвечающую национальным требованиям, методику подготовки будущих баянистов. Ошлаков, с присущей ему энергией, приступил к решению этой проблемы. “Засучив рукава" он смело взялся за дело и блестяще справился с задачей. Появились необходимые упражнения для выработки начальных навыков игры на баяне: постановки руки, пластики кистевого движения, рефлекторно-мышечного аппарата, способов звукоизвлечения. В то время в городе не было музыкальных школ и в музыкальное училище поступали молодые люди, никогда не изучавшие музыкальную грамоту, поэтому занятия с ними приходилось начинать с нуля. Он помнил, как тяжело и долго приходилось ему запоминать ноты, гаммы в начале своей учебы в Томском музыкальном техникуме. И только многочасовой упорный труд принес высокие результаты профессионального мастерства.

От Ошлакова требовалось готовить студентов таким образом, чтобы их знания отвечали уровню требуемой учебной программы училища. А это значило, что за четыре года обучения студент должен пройти и усвоить полный курс начального и среднего звена обучения с практическим исполнением экзаменационной программы. Для этого нужна была прогрессивная методика обучения, предусмотренная требованиями поставленных педагогических задач. Началась кропотливая ежедневная работа над поурочными планами учебной программы, подбором необходимого репертуара, которая скоро дала свои практические результаты. Результатом такой работы явилось создание в 1943 году первого в музыкальной истории республики ансамбля баянистов, который сразу же получил популярность среди музыкальной интеллигенции Казахстана. Интенсивная концертная деятельность принесла творческому коллективу широкую известность. В разгар второй мировой войны во многих городах Казахстана в военных госпиталях лечились раненые бойцы и им необходима была моральная поддержка. Оркестр Ошлакова, как мог, вносил свой посильный вклад в общенародное дело сурового времени. Музыканты были желанными гостями и у труженников села, и у рабочих металлургических станов. Оркестр пользовался большим уважением у крупных деятелей музыкального искусства, у эвакуированных артистов “Мосфильма”.

Главным условием достижения педагогической цели К. К. Ошлаков считал индивидуальный подход к каждому учащемуся. Константин Кириллович говорил: “Прежде чем человека учить, надо у него научиться, как его учить. Я прежде познаю все качества ученика, стараюсь понять, чего он хочет, развиваю то, что уже есть. При этом в человеке развивается и вся его психика”.

Ошлаков также считал, что человек, обучающийся музыке, глубже ее поймет, если обучение будет проходить, прежде всего, в коллективе и в совокупности с другими учебными дисциплинами: историей, психологией, социологией, литературой и философией. Музыкальная практика также должна проходить в коллективном музицировании, вследствие которого лучше развиваются гармонический слух, ритмика, музыкальная память, а главное, дружба, без которой невозможно создать настоящий коллектив. Хорошее партнерство в ансамблевой игре - это залог успеха. Константин Кириллович любил сам играть в ансамбле и прекрасно расписывал партии для различных исполнительских составов: дуэтов, трио, квартетов.

Организацией оркестров и ансамблей Ошлаков начал заниматься с первых шагов творческой деятельности. Как было сказано выше, еще в Хакассии Константин Кириллович организовал из ссыльных музыкантов инструментальный ансамбль, в репертуаре которого звучали в основном произведения классической музыки. Этот ансамбль имел академическое направление и состоял из инструментов симфонического оркестра.

Впоследствии Ошлаков стал заниматься организацией музыкальных коллективов, состоящих из народного инструментария: балалаек, гуслей, баянов, домбр, кобызов, шертеров и т. п. Начиная с 1946 года Константин Кириллович постоянно руководил баянным трио. Вместе с ним в разные годы играли различные музыканты. Это были его ученики: брат В. К. Ошлаков, брат жены К. К. Ошлакова Б. А. Кусков. С 1950 по 1959 год в составе трио играли В. С. Басаргин и Н. Васильев. Репертуар этих ансамблей состоял из произведений М. Глинки, Ж. Бизе, Даулеткерея, Абая, В. Соловьева-Седого, И. Дунаевского, Л. Хамиди.

Оркестровая деятельность рассматривалась Ошла- ковым с точки зрения ученого и носила исследовательский характер. Эта деятельность находилась в состоянии постоянного изучения психологии музыкантов, будь то профессионалы или студенты. Ведь оркестр - это живой организм, а люди - составляющая часть его жизнедеятельности, своеобразные “органы”, от которых зависит здоровье всего “организма”. И если один музыкант будет не в “форме”, то его состояние сразу же скажется на всем коллективе. Таким образом, чтобы создать хороший, мобильный и “здоровый” творческий коллектив, его руководителю следует быть не только большим профессионалом, но и хорошим психологом, умеющим “повелевать” душами подчиненных ему людей. Константин Кириллович обладал всеми необходимыми для такой работы качествами, он умел “подбирать ключи” к сердцам своих подопечных и был большим авторитетом для своих музыкантов.

Студенты института восхищались и обожали своего педагога, бегая за ним как “хвостики”. Константин Кириллович этого заслуживал. Он был интересен в общении, в компании с ним всякий чувствовал себя свободно и легко. На моей памяти не было случая, когда бы кто-то на него пожаловался за резкость. Со всеми он был ровен и даже мягок, по-отцовски мог приласкать даже неуспевающего студента, поддержать его, вовремя похвалить или дать совет.

Константин Кириллович никогда никого не обсуждал и ни о ком не отзывался плохо. Он не жаловался на своих недоброжелателей, а такие были, как у всех талантливых людей. Наоборот, К. К. Ошлаков умел незаметно отвлекать таких людей от подобного пустословия и вводить в состояние активной работоспособности.

Константин Кириллович с особой нежностью относился к девушкам-баянисткам. О них он отзывался так: “Если девушка пожелает приступить к освоению баяна или аккордеона, то ей, только за одно желание, следует дать звезду Героя”. Ошлаков высоко ценил труд баяниста, понимая, какую ношу он на себе носит в буквальном смысле этого слова. Самый обыкновенный учебный баян серийного производства весит восемь-десять килограммов, а концертный - все пятнадцать.

Работая на кафедре народных инструментов Казахского Государственного Женского педагогического института, К. К. Ошлаков строил свои занятия по специальности так, чтобы девушки, не знакомые до этого с музыкальной грамотой, не испугались бы трудностей и не бросили на полпути свою учебу. Он с тщательной последовательностью открывал перед ними новые и новые странички музыкального мастерства и не упускал с поля зрения занятия студентов по другим дисциплинам. Они всегда ощущали на себе его отцовскую Опеку и жесткий контроль не только над тем, что они читают по педагогике, психологии, литературе, но и как они это понимают.

Методика музыкального образования, созданная К. К. Ошлаковым, помогла многим его ученикам стать первоклассными музыкантами, педагогами и организаторами.

Еще в годы Великой Отечественной войны новаторская методика Ошлакова проявилась в работе с ранеными молодыми людьми, пожелавшими волей судьбы приобрести новую для себя профессию.

В 1943 году, в разгар войны, в Алма-Ату с фронта приходили эшелоны с ранеными бойцами. Молодые крепкие ребята возвращались с войны инвалидами. Страшно остаться без руки или ноги, а страшнее всего потерять зрение. До войны многие из них имели хорошую профессию, которая кормила их и семью. Молодежь стремилась к светлому будущему, но всенародная трагедия помешала им воплотить свою мечту в жизнь, потому что жизнь их была изувечена войной. В один миг многие люди лишились элементарной возможности честно зарабатывать на жизнь, их ждало нищенское существование. Не всякий человек, оказавшись в таком положении, способен продолжить нормальную жизнь.

Многие начинали паниковать от безысходности своей участи, психологически надламывались. Без посторонней помощи им трудно было приспособиться к активной жизнедеятельности.

Константин Кириллович, как никто другой, понимал их положение. Он хорошо помнил те страшные ночи, когда он, молодой, крепкий парень, как младенец, уткнувшись в подушку, рыдал от отчаяния и обиды. Казалось, что все кончено и жизнь потеряла всякий смысл. Он метался в бессилии что-либо сделать, а жуткая боль под повязкой напоминала ему о неотвратимости судьбы.

// Полностью текст книги читайте, перейдя по электронной ссылке на сайт: author.today https://author.today/reader/261487 // Также ссылка находится в начале текста