Без заголовка

09-04-2024 01:20

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения Слава44 Оригинальное сообщение

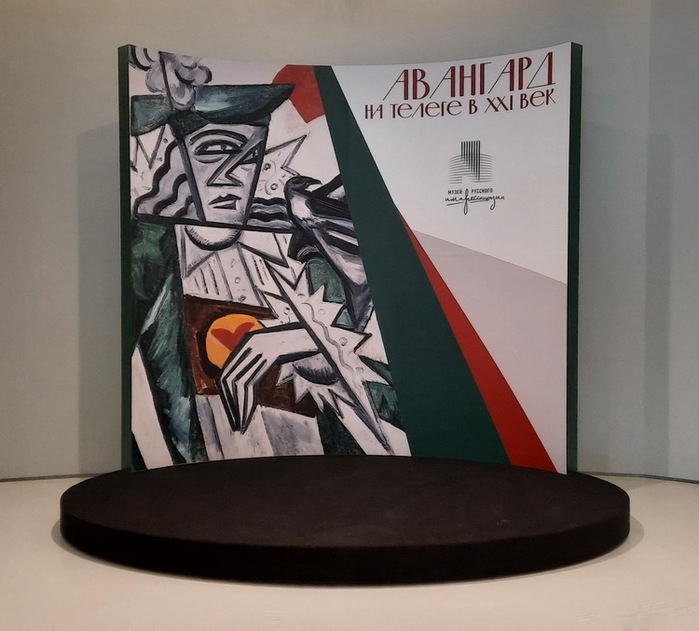

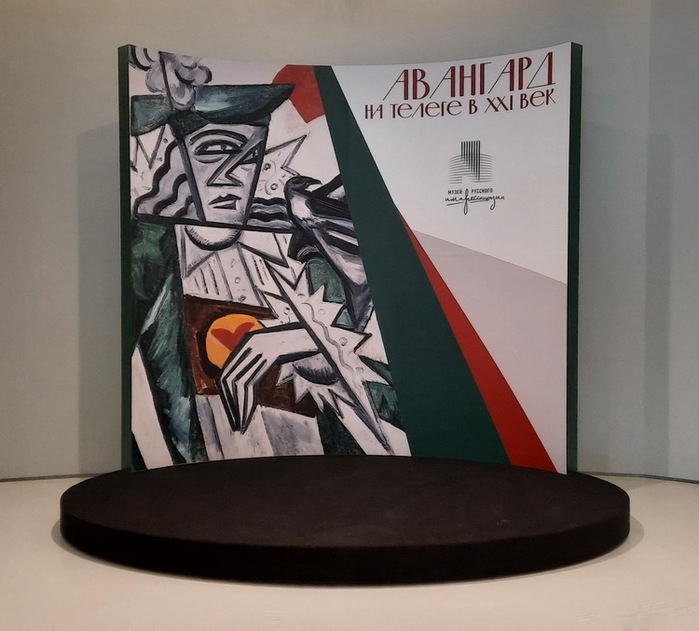

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «АВАНГАРД: НА ТЕЛЕГЕ В XXI ВЕК», ЧАСТЬ II

Куратор выставки, исследователь русского авангарда, автор-составитель «Энциклопедии русского авангарда»,

Андрей Дмитриевич Сарабьянов (род. 1949 г.)

3 февраля в Музее русского импрессионизма открылась новая выставка «Авангард: На телеге в XXI век». Она посвящена русским авангардистам, чьи работы оказались заброшенными и забытыми на долгие годы в Вятской губернии. История довольна банальна: после революции советская власть решила показать картины художников-авангардистов и отправились по регионам, по деревням и селам, но из-за проблем с финансами и прочими неурядицами пришлось на время отложить проведение выставки, часть картин оставили в музее города Яранска Вятской губернии (сегодня это Кировская область), в итоге, картины оказались забытыми на 100 лет.

Уже современные искусствоведы провели масштабную реставрацию картин, на эту работу ушло несколько лет и вот сейчас выставка представлена во всей красе! Открытие произошло в арт-галерее «Ельцин Центр» в Екатеринбурге, далее выставка была показана в Кирове и вот теперь добралась до Музея русского импрессионизма в Москве. В Музее русского импрессионизма показаны 153 произведения 56 художников.

Вход на выставку «Авангард: На телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма в Москве.

Основная выставка поделена на три раздела: «Реалистическая традиция», «Авангардный поиск» и «Абстрактный метод».

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Реалистическая традиция хотя и сформировалась в России к середине XIX века, но к началу ХХ столетия уже требовала обновления и претерпела влияния импрессионизма и постимпрессионизма. Так в работах Николая Фешина прослеживается яркая импрессионистическая составляющая. Николай Фешин (1881-1955) - русский и американский художник, представитель импрессионизма и модерна, основной жанр - портреты, учился в мастерской у Ильи Репина, в дальнейшем преподавал в художественной школе в Казани, спустя несколько лет после революции эмигрировал в Штаты, где и прожил до конца своей жизни. По версии Репина, Фешин - лучший живописец России.

Николай Фешин. Портрет девочки. 1910-е гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Фешин. Ранняя весна. 1918 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Фешин. Изба. До 1920 г. Холст, масло. Яранский краеведческий музей.

Импрессионистическая составляющая была передана Николаем Фешиным и своим ученикам по Казанской художественной школе. Пейзажи Павла Радимова и Василия Тимофеева написаны пастозным мазком и вместе с тем непритязательны в выборе натуры: осенняя роща на холме, весенняя грязь во дворе или зимняя улица с крашеными домами…

Павел Радимов (1887-1967) брал частные уроки у Николая Фешина, но художественного образования не получил, но тем не менее активно выставлялся. Его раздельный мазок оказывается чуток к передаче моментальной световоздушной среды.

Павел Радимов. Весна. 1912 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Василий Трофимов (1891-1968) стал знаменит как автор полотен на исторические и военные темы, созданные по государственному заказу. Но это позже, а в начале 1920-х годов он пишет пейзажи и портреты под влиянием яркой и самобытной манеры своего казанского учителя Николая Фешина.

Василий Тимофеев. Зима. 1918 г. Бумага, гуашь.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Василий Тимофеев. Голова женщины. 1920 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Белянин (1888-1962), еще один ученик Николая Фешина, был пейзажистом, сохранившим традиции русского лирического пейзажа Алексея Саврасова и Исаака Левитана. Учился также в Петербурге в мастерской Николая Дубовского, где в совершенстве овладел композицией и световоздушной перспективой. Современные авангардные течения совершенно не привлекали художника. Излюбленным мотивом Николая Белянина долгие годы оставались зимние виды во всех вариациях.

Николай Белянин. Зимний день. 1919 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Белянин. Дворик. 1916-1920 гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Белянин. Натюрморт. 1916-1920 гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Белянин. Натюрморт. 1916 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Еще один ученик Николая Фешина по Казанской художественной школе, а затем Леонида Пастернака и Абрама Архипова в Москве, Николая Никонов (1889-1975) был хорошо известен в советские годы эпическими многофигурными полотнами, написанными в традициях социалистического реализма. Однако в молодые годы Никонов придерживался свободной системы живописи, близкой импрессионизму. Представленные работы написаны художником в ученический период: он свободно использует в них приемы новой французской живописи.

Николай Никонов. Портрет Малькова. 1914 г. - Слепец. Первая половина 1910-х гг. Обе: Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Сергей Малютин (1859-1937) после окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества пишет пейзажи, лирические жанровые сцены и картины на исторические сюжеты. Портретная серия Малютина, а он написал многих: от В. Гиляровского и Казимира Малевича до А. Луначарского и Д. Фурманова – остается решенной в реалистическом ключе, но иногда, как портрет Гибнера, по-сезанновски смелом.

Сергей Малютин. Портрет Николая Гибнера (Кооператор). 1921 г. Фанера, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Ольга Малютина. Череп и иконы. 1920 г. Холст, масло.

Вятский художник Алексей Деньшин (1893-1948) учился в Москве в мастерской Ильи Машкова. Наибольшую известность приобрел не в области станковой живописи, а в декоративно-прикладном искусстве, фактически став спасителем народного промысла дымковской игрушки, находившегося в упадке в 1910-е годы. Как художник, Деньшин предпочитал писать виды старых русских городов, монастыри, поля и лесные опушки. Его выставленные холсты представляют храмовую архитектуру в ракурсах и при разном освещении: в спокойном дневном и контрастном утреннем.

Алексей Деньшин. На монастырском дворике. 1910-е гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Алексей Деньшин. Вятский мотив. 1920-е гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Вера Вильковиская (1890-1844) окончила знаменитую Казанскую художественную школу, где обучалась у Николая Фешина, влияние которого прослеживается в ее работах 1910-х – начала 1920-х годов. Творческая судьба ее сложилась трагически: она отказалась соответствовать стандартам социалистического реализма и писала только для себя, создавая портреты родных и близких. Работала учителем рисования, изготавливала анатомические муляжи и расписывала стены детских садов.

Вера Вильковиская. Цветы. 1910-е гг. - Этюд цветущих веток яблок. 1919. Обе: Картон, масло.

Частное собрание.

Имя Алексея Кравченко (1889-1940) – знаковое в истории русской гравюры и книжной иллюстрации. В 1920-1930-е годы он создал графические серии к произведениям А. Пушкина, Н. Гоголя, О. де Бальзака, С. Цвейга и др. Как живописец Кравченко менее известен – причиной этому было нежелание самого художника демонстрировать картины из-за возможных обвинений в буржуазном формализме. Свои работы, яркие и декоративные по колориту в стилистике Поля Сезанна, Кравченко хранил в своем доме-мастерской на Николиной горе, и только спустя 30 лет после смерти художника они увидели свет. (См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post435052185)

Алексей Кравченко. Радуга. 1913 г. Картон, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Дмитрий Мощевитин (1894-1974) учился три года в мастерской Николая Фешина, а потом был отчислен за неуплату за обучение. Тем не менее, серьезная база для последующего творческого развития была получена, и художник не перестал заниматься искусством. Он работал театральным художником, писал многочисленные вывески и плакаты.

Дмитрий Мощевитин. Интерьер. Эскиз декорации. 1920 г. Бумага, акварель, карандаш.

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

Алексей Иванович Столбов (1874-1937) - русский и советский художник из Вятки, педагог, общественный деятель. Обучался в Бакинском реальном училище и в училище технического рисования Штиглица. В 1903 году окончил рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств. В своём творчестве Алексей Столбов часто обращался к образам-символам. Во многих его произведениях видны «врубелевские» мотивы, также прослеживается влияние немецких символистов. Картина «Разбитые мечты» (1909 г.) была написала под влиянием композиций Врубеля, где в чертах девушки можно увидеть и Демона и Царевну-Лебедь одновременно.

Алексей Столбов. Разбитые мечты (Женский портрет). 1909 г. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

АВАНГАРДНЫЙ ПОИСК

Термин авангард, получивший распространение во второй половине ХХ века, в России впервые применил Александр Бенуа в 1910 году. В широком смысле авангард — часть модернистского движения, предполагавшего пусть не радикальное и революционное, но принципиальное обновление форм и смыслов в искусстве. В России в начале ХХ века были особенно популярны европейские модернистские течения: французские фовизм и сезаннизм, итальянский футуризм и немецкий экспрессионизм. Среди русских художников проводниками фовизма и сезаннизма становятся участники объединения «Бубновый валет» Илья Машков, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и Казимир Малевич. Для русских авангардистов элементы фовизма тесно переплетались со стилистикой примитивизма.

Илья Машков (1881-1944) – основатель художественного объединения «Бубновый валет» в 1908 году совершил свою первую поездку в Европу, откуда он привез свое увлечение новой французской живописью, которое отразилось в приведенном пейзаже 1911 года: яркие декоративные цвета и примитивная пластика в изображении пронзительно оранжевого неба, синего моря и розовых скал. Подобные композиции Машков называл «пейзажами-подносами», прежде всего по причине их декоративности, отсылающей к традиционной росписи подносов цветочными и ландшафтными мотивами.

Илья Машков. Пейзаж (Мотив подноса). 1911 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

А следующее полотно Илья Машков написал поразительно дерзко-пастозными мазками интенсивно-малинового оттенка, так что лицо модели больше напоминает довольно натуралистично трактованный кусок мяса. Цвет у Машкова, как и у Сезанна, является главным средством построения формы изображаемых образов и предметов. Здесь же читается влияние фовистов с их палитрой открытых тонов и экспрессивными цветовыми комбинациями.

Илья Машков. Портрет Е.И. Киркальди. Этюд к «Портрету Евгении Ивановны Киркальди (Дама с китаянкой)». 1910 г. -

Женщина у стола. 1910 г. Обе: Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Илья Машков. Кувшин с цветами. Конец 1900-х - начало 1910-х гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

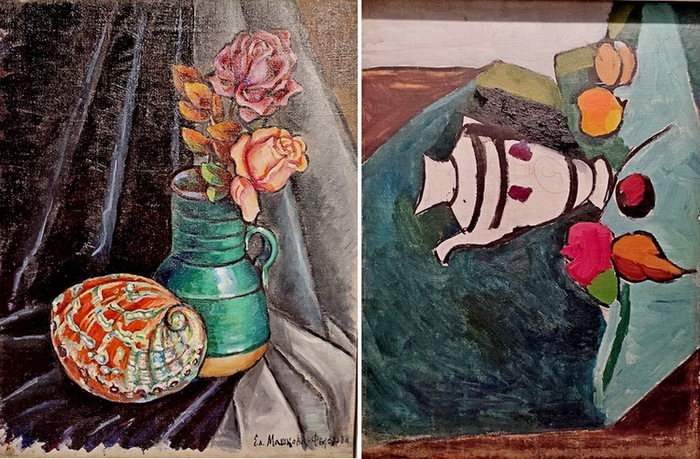

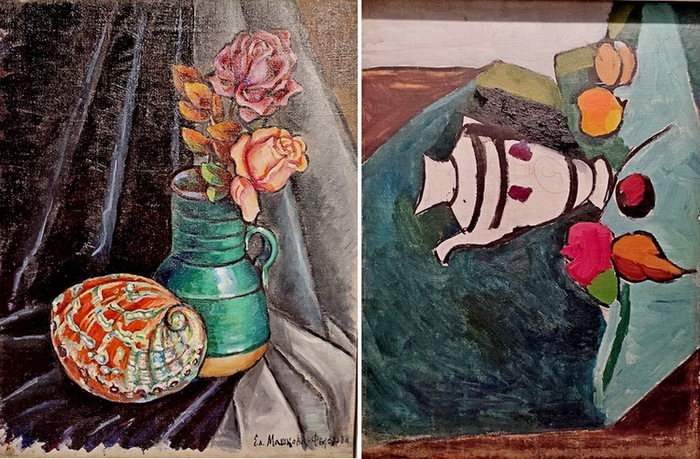

Елена Федорова-Машкова стала сначала ученицей, а впоследствии женой Ильи Машкова. Была очень близка супругу по художественной манере. Представленный натюрморт относится к ее ранним ученическим работам. Подчеркнутая декоративность и нарочитая примитивизация форм и цвета полотна отсылает его к традиции изготовления вывесок и росписи подносов художниками-самоучками.

Елена Федорова-Машкова. Раковина и кувшин. 1911 г. – На обороте: Илья Машков. Натюрморт. 1910-е гг.

Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Надежда Пальцева. Букет цветов. Около 1920 г. Картон, масло. - Елена Федорова-Машкова. Букет цветов.

1911 г. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Давид Штеренберг (1881-1948) – знаменитый правительственный комиссар по делам искусств успешно пропагандировал авангардное искусство в первые годы советской власти. Будучи замечательным художником, своими натюрмортами обновил и кардинально реформировал этот жанр. Однако на выставке представлена его ранняя работа парижского периода, по-видимому, ученическая, выполненная на пленэре в парижском пригороде не без влияния стилистики импрессионизма. (См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post462188357/)

Давид Штеренберг. Пейзаж. 1912 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Михайлович Григорьев (1880-1943) – живописец, график, пейзажист, автор жанровых композиций. Учился в Казанском художественном училище у Н. Фешина и в МУЖВЗ у А. Архипова, К. Коровина и Л. Пастернака. По воспоминаниям самого художника, увлечения кубизмом, конструктивизмом и другими формалистическими исканиями не увлекали его. В своих работах этого периода он «только обострял понимание формы, усиливая цветовые соотношения».

Николай Григорьев. Мост. 1918 г. Фанера, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Вятский художник-живописец Алексей Николаевич Князев (1894-1953). Родился в городе Нолинске Вятской губернии в семье инспектора народных училищ. Учился в гимназии в Вятке, затем в частных мастерских и школе рисования Гольдблатта в Петербурге (1910–1915). Начиная с 1919 г., Алексей Князев постоянный участник художественных выставок в Вятке, Москве, Горьком. В течение 16 лет преподавал живопись и рисунок в Вятском художественно-промышленном техникуме с 1922 г., педагогическом техникуме. Был организатором и активным членом созданного в Вятке филиала Ассоциации художников революционной России (1926).

Алексей Князев. Двор. Этюд с натуры. 1920-е.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Игорь Александрович Никитин (1899-1947) - живописец, график, художник-оформитель. Окончил Казанскую художественную школу (1914). В период учебы сблизился с А.М. Родченко, экспонировал на школьных выставках символистскую графику. И. Никитин – наиболее яркий представитель авангардного искусства в Казани 1910-х гг. Творчество художника эволюционировало от импрессионистской манеры (подражание Гогену и Матиссу), кубизма, экспрессионизма, беспредметного и «вещественного» искусства (коллажи из холста, рогожи, стекла и других материалов) к ахрровскому бытописательству.

Игорь Никитин. Розовая лошадка. Конец 1910-х. Холст, масло. Яранский краеведческий музей.

Георгий Иванович Лазарев (1892 - ?) - малоизвестный для нас художник. В конце 1910-х годов он был одним из лучших учеников Ильи Машкова во II ГСХМ. «Лежащая женщина» - одна из четырех сохранившихся его картин.

Георгий Лазарев. Лежащая женщина. 1920. Холст, масло. Яранский краеведческий музей.

Сергей Колесников (1889-1952) входил в круг мастеров, благодаря которым произошло возрождение русской гравюры в первой трети ХХ века. Художник родился в Китае, чем и был обусловлен глубокий интерес его к культуре Востока. В 1908-1914 годах он возглавил научную экспедицию по исследованию северной Монголии. Работал в технике масляной живописи, а с 1919 года начинает опыты в печатных техниках – офорте и линогравюре. В приведенной работе Колесникова «Монгольский лама» обобщенно и выразительно трактуется образ буддийского учителя: очертания покатого лба, острых скул и подбородка перекликаются с рисунком холмов на дальнем плане. Художник облачил ламу в красную накидку. У монгольских народов красный цвет олицетворяет образ древнейшего объекта почитания - Солнца - и связанных с ним огня, света и тепла, без которых немыслима жизнь на земле.

Сергей Колесников. Монгольский лама. 1918 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Сергей Колесников. Монголия. Этюд. 1917 г. – Монголия. 1917-1921 гг. Линогравюры.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Алексей Якимченко (1878-1929) принадлежит к плеяде замечательных русских граверов – Ивана Павлова и Вадима Фалилеева, у которых художник совершенствовал свое мастерство после возвращения из Парижа из Академии Коларосси. Яркий представитель эпохи Серебряного века, Якимченко-график близок художникам «Мира искусства», хотя членом объединения он не был. На выставке представлены работы художника начала 1920-х годов, демонстрирующие влияние сезаннизма художников «Бубнового валета» и неопримитивизма Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой.

Александр Якимченко. Сарай. 1920 г. Картон на холсте, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Александр Якимченко. Пейзаж с козами. 1920 (?). Картон на холсте, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Александр Якимченко. Из типов Парижа. 1919 г. – Город. 1920 г. Обе: Линогравюра.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Михаил Демидов (1885-1929) работал преподавателем в Вятской художественной студии, где директором музыкальных классов был композитор и пианист Рудольф Мервольф, чей портрет представлен на нашей выставке. Демидов изображает музыканта достаточно натуралистично, используя прием легкой кубизации форм для передачи эмоциональной манеры исполнения, свойственной пианисту.

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post487336103/)

Михаил Демидов. Мервольф за роялем. 1920-1921 гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Михаил Демидов. Портрет девушки в красной косынке. 1920-е гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Яков Паин (1898-1943) следовал по пути авангардного эксперимента, увлекаясь кубизмом и примитивизмом. В представленном натюрморте отразились черты этих направлений, но выбранные для изображения предметы относятся к иудейской религиозной традиции: черные коробочки с ремешками - тфилин для повязывания на лоб и руку, желтые кубики – чехлы для тфилин с буквами.

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post471930886/)

Яков Паин. Натюрморт. Около 1920-х гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Константин Чеботарев (1892-1974) в 1917-1918 годы был лидером молодых художников-авангардистов в Казани. Представленная акварель художника – это редкий пример иллюстрации православного догмата.

(См. мой постhttps://www.liveinternet.ru/users/6318384/post438583557)

Константин Чеботарев. Святая Троица. 1918. Бумага, карандаш, акварель.

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

Константин Чеботарев. Автопортрет. 1918. Бумага, акварель.

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

Возникший в Германии экспрессионизм появился в России благодаря русско-немецким связям, которые устанавливали Василий Кандинский и Давид Бурлюк. Формальные признаки экспрессионизма – диссонанс в композиции, резкие цветовые комбинации, изломанные силуэты – сочетаются с тревожным восприятием мира и принципиальным отказом от привычных категорий красоты и гармонии. Влияние этого направления было не столь значительным, но отдельные его элементы хорошо заметны в творчестве Николая Синезубова, Василия Чекрыгина и Варвары Бубновой.

Свои лучшие работы Николай Синезубов (1891-1956) создал в конце 1910-х – середине 1920-х годов. Соединение французского фовизма, немецкого экспрессионизма и русского неопримитивизма дало оригинальную живописную систему Синезубова. Художника увлекали сюжеты, связанные с жизнью городских низов, но при этом он превращал простое содержание бытовых сцен в трагические истории человеческой жизни. (См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post432412402)

Николай Синезубов. У зеркала. 1920 г. - Оборот: Портрет. 1920 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров.

Николай Синезубов. Портрет. 1920 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Синезубов. После бала. 1918 г. - Оборот: Автопортрет. 1918 г. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Николай Синезубов. После бала. 1918 г. Слободской музейно-выставочный центр.

Николай Синезубов. Автопортрет. 1918 г. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Варвара Бубнова (1886-1983) – ученица Николая Дубовского, в 1922 году уехала в Японию и прожила там 36 лет. В модернистской графике художницы нашли отражение пластика примитива и приемы древнерусского искусства. (См. мой пост «Моя библиотека. Часть VI»

https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post452389900/)

Варвара Бубнова. Композиция. 1910-е гг. Бумага, тушь, масло. Яранский краеведческий музей.

Всю свою недолгую жизнь художник Василий Чекрыгин (художник прожил всего 25 лет), посвятил поиску высшей цели искусства. Увлеченный идеями нового искусства, художник включился в активную деятельность авангардистов. В собственной художественной системе Чекрыгин опирался на традиции фигуративного искусства. Его произведения по композиционному построению, быстрой и импульсивной манере исполнения и, безусловно, силе и энергии, заключенной в образах, позволяют говорить о нем как об одном из ярких художников-экспрессионистов в русском искусстве. (См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post430525248)

Василий Чекрыгин (1897-1922). Композиция с фигурами. Из серии «Воскрешение мертвых». – Композиция с фигурами. Обе: 1918 г. Бумага, карандаш. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

АБСТРАКТНЫЙ МЕТОД

Вклад русской культуры в мировую во многом заключается в открытии абстрактного искусства - это «композиции» Василия Кандинского, супрематизм Казимира Малевича, цветопись Ольги Розановой и беспредметность Александра Родченко и Варвары Степановой. Если Кандинский в своих композициях из цветных линий и пятен апеллировал к ассоциативному мышлению зрителя, то кубофутуризм, супрематизм и беспредметность претендовали на аналитический подход.

В 1996-м Анна Шакина, тогда младший научный сотрудник вятского музея (а сегодня его директор и один из кураторов проекта в Музее русского импрессионизма), готовя выставку графики, обнаружила неизвестные акварели Кандинского. Эти шесть работ, подклеенные к рисункам Василия Чекрыгина, не знали даже специалисты. Шок оказался сильным: Третьяковка не стала тогда их выставлять, опасаясь подделки. Со временем выяснилось, что провенанс был идеален, а история в целом феерична.

Василий Кандинский. Эскиз композиции «Красное с черным». 1915 г. Бумага, акварель, тушь, лак.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Акварель была подклеена оборотной стороной к рисунку В.Н. Чекрыгина (1897-1922) «Сцена в поле» и в таком виде поступила из г.Яранска (Кировская область) в Кировский художественный музей в 1965 году. Акварель является эскизом к работе «Композиция. Красное с черным» 1920 года, находящейся в Государственном музее искусств Узбекской ССР, ныне Республика Узбекистан, г. Ташкент.

Василий Кандинский. Акварель № 3. 1915 г.

Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.

Василий Кандинский. Акварель №5. 1919 г. Яранский краеведческий музей.

Серия акварельных эскизов от Василия Кандинского.

Художники ближнего круга Казимира Малевича – Алексей Моргунов, Иван Клюн и Иван Кудряшов – заново собирают на холстах препарированную на простейшие формы действительность.

Алексей Моргунов (1884-1935) – яркий представитель русского авангарда был внебрачным сыном известного живописца Алексей Саврасова. Ученик Константина Коровина, Моргунов начинал в неоимпрессионистической манере, экспериментировал с примитивизмом и фовизмом. А в 1915 году Моргунов показал первые кубистические композиции на «Первой футуристической выставке картин «Трамвай В»». По свидетельству очевидцев, устроители этой первой выставки футуристов ходили с деревянными ложками в петлицах. На обороте приведенной картины есть изображение такой ложки, а буква В также отсылает к этой самой выставке. Авангардисты нередко использовали в своих картинах буквы, слова или их части, внося разнообразие в свои геометрические абстракции.

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post430285959/)

Алексей Моргунов. Двухсторонняя картина: Композиция. До реставрации. 1915-1916 гг. Холст, масло. Слободской музейно-выставочный центр.

В экспозиции Музея русского импрессионизма впервые представлена отреставрированная двусторонняя картина «Композиция» Алексея Моргунова, на спасение которой с помощью краудфандинговой кампании на Planeta.ru было собрано 983 тыс. 056 рублей. Редкая работа соратника Казимира Малевича была обнаружена кураторами выставки в собрании Слободского краеведческого музея в аварийном состоянии. За три месяца в проекте по сбору средств приняли участие более 800 человек.

Алексей Моргунов. Двухсторонняя картина: Композиция. После реставрации. 1915-1916 гг. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Алексей Моргунов. Композиция. 1915 г. Холст, масло. Слободской музейно-выставочный центр.

Двухсторонние картины в эпоху раннего авангарда встречаются довольно часто – объясняется это просто - дефицитом холста. Вот и Иван Кудряшов (1896-1972) использовал следующий холст дважды: сначала написал «Беспредметную композицию», а затем «Портрет девушки» в стилистике кубофутуризма.

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post439303762)

Иван Кудряшов. Портрет девушки. Конец 1910-х гг. – на обороте: Беспредметная композиция.

Середина 1910-х гг. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Иван Васильевич Клюн (Клюнков, 1873-1943) живописец, скульптор, педагог, теоретик искусства.

Один из верных последователей Казимира Малевича.

Иван Клюн. Пробегающий пейзаж. 1914 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Казанский художник Игорь Александрович Никитин (1889-1947). Учился в Казанском художественном училище у Н.И. Фешина в 1908-1914 гг. Участвовал в выставках: «Подсолнечник» 1918; «Ассоциация художников революции» (АХР) 1922-29. Член общества «АХРР» (Ассоциация художников революционной России) (Казанский филиал) 1925-1930 (сооснователь). Под влиянием В.В. Кандинского в конце 1910-х - начале 1920-х годов - авангардист, в конце 1920-х годов - живописец-реалист.

Игорь Никитин. Композиция. 1915 г. Бумага, акварель, уголь.

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

Кубизм «амазонок авангарда» - Ольги Розановой, Любови Поповой, Надежды Удальцовой, Александры Экстер - во многом наследует французской традиции. Здесь еще часто узнается фигуративная натура, дополняемая кириллическими и латинскими литерами.

Ольга Розанова. На улице (Театр Модерн). 1915 г. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Ольга Розанова. Трефовый король. - Валет червей. Обе: Из серии «Игральные карты». 1914–1915 гг. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Трефовый король Ольги Розановой входит в серию «Игральные карты». До сих пор неизвестно, почему Розанова посвятила картам целую серию: скорее всего, сказалось свойственное авангардистам увлечение лубком и городским фольклором, а лубочные и карточные рисунки в то время пересекались. Интересно, что герои Розановой не безликие персонажи — за масками угадываются художники ее круга. Так, трефовый король похож на художника и музыканта Михаила Матюшина. А в червовом валете угадывался поэт Алексей Крученых, которого в шутку называли «перекрученых», и которого связывали с Розановой сложные, запутанные отношения - искусная художественная насмешка: в конце XIX века червонными валетами называли непорядочных мужчин, разбивающих сердца порядочным женщинам. (См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post483294848/)

Ольга Розанова. Город (Индустриальный пейзаж). 1913-1914 гг. – Композиция (Супрематизм). 1916 г. Обе: Холст, масло. Слободской музейно-выставочный центр.

Визионер русского авангарда Александра Экстер (1882-1949) после выпуска из Киевского художественного училища поступила в парижскую Академию де ля Гран Шомьер и сдружилась с Жоржем Браком, Фернаном Леже и Пабло Пикассо. Вскоре художница сменила натюрморты на эксперименты с кубизмом. Городской пейзаж Александры Экстер – одно из ее знаковых произведений, написанных в стилистике кубофутуризма. Подобно сложному орнаменту ковра, все пространство холста заполнено геометрическими формами домов и заводов. Художница рассматривает город словно сверху и распластывает его на поверхности холста, расчленяя здания на составные формы и складывая их заново. (См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post482578648/)

Александра Экстер. Городской пейзаж (Композиция). Около 1916 г. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Живописными архитектониками Любовь Попова (1889-1924) называла геометрические композиции, написанные в 1916–1918 годах. Это был ее собственный вариант беспредметной живописи, связанный с супрематизмом Казимира Малевича. В 1917 году художница усложняла архитектонику посредством пересечения и взаимопроникновения цветовых плоскостей. В заметке «Разбор вещей по фотографиям» она писала: «Живописное пространство строится кулисным взаимоотношением плоскостей. Линия вводится независимо от объема в своем чистом виде, как графическое начертание. Цвет играет роль фактурную и [его] напряжением определяется построение пространства».

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post483025546/)

Любовь Попова. Живописная архитектоника. 1918 г. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Вера Ефремовна Пестель (1887-1952) – российская художница, педагог. В 1900-х годах посещала частную студию французской художницы М. Фалиц, воскресные классы рисования Императорского Строгановского центрального художественно-промышленного училища (1904-1906). В 1906-1907 гг. училась в Школе рисования и живописи К. Юона и И. Дудина. В 1909-1911 гг. училась в частной студии К.Э. Киша, в 1912-1913 гг. - в частной студии В. Рождественского. Во время поездки во Францию в 1912 году посещала Академию La Pallete А. Ле Факонье и Жана Метценже. После возвращения из Франции работала в Свободной коллективной мастерской на Остоженке вместе с Владимиром Татлиным. В 1910-х гг. принимала участие почти во всех авангардных выставках, член общества «Супремус» (1916-1917). В начале 1920-х гг. работала как художник театра.

Вера Пестель. Композиция. 1915 г. Слободской музейно-выставочный центр.

Надежда Удальцова (1885-1961) посещала занятия в Академии «Ла Палетт» в Париже и училась кубизму у Жана Метценже и Анри Ле Фоконье. А первые свои работы показала на выставке «Бубнового валета» в 1914-м году.

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post483770775/)

Надежда Удальцова. Новь. Середина 1910-х гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Александр Родченко (1891-1956) и Варвара Степанова (1894-1958) не приняли супрематизм Малевича, определяя термином «беспредметность» свои близкие к абстракции кубизированные работы. Беспредметность они рассматривали как «движение духа» и борьбу с «материализмом предмета». Одним из живописных открытий Родченко стала серия холстов «черное на черном» как настоящих станковых картин, доведенных до последней точки.

Александр Родченко. Черное на черном, №82. 1918 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

В 1919-1920-х годах Родченко разрабатывал композиции с линиями и точками и придумал термин «линиизм». В статье «Линия» (1921) сам художник объяснил смысл своих композиций: «Работая последнее время исключительно над построением форм и системой их конструкций, я стал в плоскость вводить ЛИНИЮ, как новый элемент построения. <…> … Линия есть первое и последнее, как в живописи, так и во всей конструкции вообще. Линия есть путь прохождения, движения, столкновение, грань, скреп, соединение, разрез».

Александр Родченко. Беспредметная композиция (на желтом фоне) № 8.

1918 г. Фанера, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых.

Александр Родченко. Линии на зеленом, №92. Из серии «Линиизм». 1919 г.

Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Обнаженные Родченко отсылают к прототипам Пабло Пикассо: «Девушка с цветком» сюжетно походит на «Дриаду» (1908), а «Женская фигура» воспроизводит позу модели в «Танце с покрывалами» (1907), приобретенные Сергеем Щукиным в 1912-1913 годах для своей коллекции. Именно в доме Щукина эти картины и могли видеть русские художники.

Александр Родченко. Серия композиций с женскими фигурами.

Александр Родченко. Женские фигуры. 1915. Картон, темпера, лак.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Александр Родченко. Эскиз декорации. 1915 г. Картон, акварель. Яранский краеведческий музей.

Александр Родченко. Девушка с цветком. 1915-1916 гг. Картон, темпера, лак.

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

В 1919-1920 годах Варвара Степанова (1894-1958) создала большой цикл «Фигуры». Картина «Две фигуры» представляет условное изображение мужской и женской фигур. Продолжая конструктивистские открытия, сделанные совместно с Родченко, Степанова исследовала основные положения, схемы и повороты фигуры человека в динамике. Ценно, что работа выполнена в технике станковой живописи, которой художница посвятила всего три года.

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post483569084/)

Варвара Степанова. Две фигуры. 1920 г.- Картон, масло. Вятский художественный музей имени

В.М. и А.М. Васнецовых, Киров. - Танцующая фигура. 1919-1920 гг. Бумага, гуашь.

Яранский краеведческий музей.

«Большой мотив» - одна из немногих сохранившихся работ художника Михаила Меркушева (1899 - не ранее 1945) и единственная цветная. В этой картине Меркушев предвосхитил некоторые открытия американских абстрактных экспрессионистов периода после Второй мировой войны. В частности, использование свободного точечного разбрызгивания краски, впоследствии доведет до технического совершенства Джексон Поллок в своих полотнах.

Михаил Меркушев. Большой мотив. 1920 (?). Картон, темпера. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

В конце несколько слов о том, как хранились эти картины. А хранились они в соответствующем этой истории виде: например, графика Василия Кандинского лежала в выцветших советских «Папках для бумаг», перевязанных тесемкой. Живопись, особенно в эпоху тотальной победы соцреализма над разумом, хранилась в еще худших условиях: ее постоянно куда-то перекладывали и задвигали. Пока искусствовед, директор Вятского художественного музея Анна Шакина не начала писать диссертацию о художественной культуре в Вятской губернии начала века. Так она обнаружила сведения о нашей передвижной выставке. Картины привезли в Екатеринбург, не реставрируя - так, как они хранились все это время, то есть буквально на телеге в XXI век.

Использованы материалы выставки, кураторы Анна Шишкина, Андрей Сарабьянов, Наталья Мюррей, Анастасия Винокурова.

Музей русского импрессионизма. Москва, Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11. Ближайшая станция метро «Белорусская» и «Маяковская».

Идея создания Музея появилась у коллекционера Бориса Минца еще в 2012 году. Впервые как единое собрание полотна были представлены в аукционном доме MacDougall’s весной 2014 года. После официальной презентации в Москве значительная часть будущей постоянной коллекции побывала в Иванове, Венеции и Фрайбурге. В 2015 году Музей русского импрессионизма вошел в состав ICOM (Международный совет музеев). Здание музея расположено на территории культурно-делового комплекса «Большевик», ранее предназначалось для хранения муки и сахара. Постройка 60-х годов XX века заметно выделялась из общего архитектурного ансамбля, спроектированного французом Оскаром Дидио в конце XIX века.

Известные лондонские архитекторы, специалисты в области консервации, реставрации и реновации исторических зданий, авторы проекта обновления знаменитого лондонского вокзала King's Cross, решили сохранить цилиндрическую форму хранилища муки, но придать зданию будущего музея вид современного арт-объекта. Проект реставрации возглавил директор бюро John McAslan + Partners архитектор Эйдан Поттер (Aidan Potter). Он «заковал» кирпичную постройку в блестящий перфорированный металл, сделал внутренние перекрытия, разбив здание на 5 этажей. В итоге продовольственный склад превратился в настоящий музейный комплекс. В нем с легкостью разместились три выставочных зала общей площадью 1000 кв. м. Имеется книжный магазин.

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» будет работать до 22 мая 2022 года, так что кто желает, у вас еще есть достаточно времени.

ИСТОЧНИКИ

В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов. Энциклопедия русского авангарда. В 2-х томах. Москва,

Издательство Clobal Expert & Service Team, 2013 г.

1 Путевые заметки пенсионерки. Что вижу, то и пою.

2. https://otzovik.com/review_13033540.html

Это цитата сообщения Слава44 Оригинальное сообщение

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «АВАНГАРД: НА ТЕЛЕГЕ В XXI ВЕК», ЧАСТЬ II

Куратор выставки, исследователь русского авангарда, автор-составитель «Энциклопедии русского авангарда»,

Андрей Дмитриевич Сарабьянов (род. 1949 г.)

3 февраля в Музее русского импрессионизма открылась новая выставка «Авангард: На телеге в XXI век». Она посвящена русским авангардистам, чьи работы оказались заброшенными и забытыми на долгие годы в Вятской губернии. История довольна банальна: после революции советская власть решила показать картины художников-авангардистов и отправились по регионам, по деревням и селам, но из-за проблем с финансами и прочими неурядицами пришлось на время отложить проведение выставки, часть картин оставили в музее города Яранска Вятской губернии (сегодня это Кировская область), в итоге, картины оказались забытыми на 100 лет.

Уже современные искусствоведы провели масштабную реставрацию картин, на эту работу ушло несколько лет и вот сейчас выставка представлена во всей красе! Открытие произошло в арт-галерее «Ельцин Центр» в Екатеринбурге, далее выставка была показана в Кирове и вот теперь добралась до Музея русского импрессионизма в Москве. В Музее русского импрессионизма показаны 153 произведения 56 художников.

Вход на выставку «Авангард: На телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма в Москве.

Основная выставка поделена на три раздела: «Реалистическая традиция», «Авангардный поиск» и «Абстрактный метод».

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Реалистическая традиция хотя и сформировалась в России к середине XIX века, но к началу ХХ столетия уже требовала обновления и претерпела влияния импрессионизма и постимпрессионизма. Так в работах Николая Фешина прослеживается яркая импрессионистическая составляющая. Николай Фешин (1881-1955) - русский и американский художник, представитель импрессионизма и модерна, основной жанр - портреты, учился в мастерской у Ильи Репина, в дальнейшем преподавал в художественной школе в Казани, спустя несколько лет после революции эмигрировал в Штаты, где и прожил до конца своей жизни. По версии Репина, Фешин - лучший живописец России.

Николай Фешин. Портрет девочки. 1910-е гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Фешин. Ранняя весна. 1918 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Фешин. Изба. До 1920 г. Холст, масло. Яранский краеведческий музей.

Импрессионистическая составляющая была передана Николаем Фешиным и своим ученикам по Казанской художественной школе. Пейзажи Павла Радимова и Василия Тимофеева написаны пастозным мазком и вместе с тем непритязательны в выборе натуры: осенняя роща на холме, весенняя грязь во дворе или зимняя улица с крашеными домами…

Павел Радимов (1887-1967) брал частные уроки у Николая Фешина, но художественного образования не получил, но тем не менее активно выставлялся. Его раздельный мазок оказывается чуток к передаче моментальной световоздушной среды.

Павел Радимов. Весна. 1912 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Василий Трофимов (1891-1968) стал знаменит как автор полотен на исторические и военные темы, созданные по государственному заказу. Но это позже, а в начале 1920-х годов он пишет пейзажи и портреты под влиянием яркой и самобытной манеры своего казанского учителя Николая Фешина.

Василий Тимофеев. Зима. 1918 г. Бумага, гуашь.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Василий Тимофеев. Голова женщины. 1920 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Белянин (1888-1962), еще один ученик Николая Фешина, был пейзажистом, сохранившим традиции русского лирического пейзажа Алексея Саврасова и Исаака Левитана. Учился также в Петербурге в мастерской Николая Дубовского, где в совершенстве овладел композицией и световоздушной перспективой. Современные авангардные течения совершенно не привлекали художника. Излюбленным мотивом Николая Белянина долгие годы оставались зимние виды во всех вариациях.

Николай Белянин. Зимний день. 1919 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Белянин. Дворик. 1916-1920 гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Белянин. Натюрморт. 1916-1920 гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Белянин. Натюрморт. 1916 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Еще один ученик Николая Фешина по Казанской художественной школе, а затем Леонида Пастернака и Абрама Архипова в Москве, Николая Никонов (1889-1975) был хорошо известен в советские годы эпическими многофигурными полотнами, написанными в традициях социалистического реализма. Однако в молодые годы Никонов придерживался свободной системы живописи, близкой импрессионизму. Представленные работы написаны художником в ученический период: он свободно использует в них приемы новой французской живописи.

Николай Никонов. Портрет Малькова. 1914 г. - Слепец. Первая половина 1910-х гг. Обе: Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Сергей Малютин (1859-1937) после окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества пишет пейзажи, лирические жанровые сцены и картины на исторические сюжеты. Портретная серия Малютина, а он написал многих: от В. Гиляровского и Казимира Малевича до А. Луначарского и Д. Фурманова – остается решенной в реалистическом ключе, но иногда, как портрет Гибнера, по-сезанновски смелом.

Сергей Малютин. Портрет Николая Гибнера (Кооператор). 1921 г. Фанера, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Ольга Малютина. Череп и иконы. 1920 г. Холст, масло.

Вятский художник Алексей Деньшин (1893-1948) учился в Москве в мастерской Ильи Машкова. Наибольшую известность приобрел не в области станковой живописи, а в декоративно-прикладном искусстве, фактически став спасителем народного промысла дымковской игрушки, находившегося в упадке в 1910-е годы. Как художник, Деньшин предпочитал писать виды старых русских городов, монастыри, поля и лесные опушки. Его выставленные холсты представляют храмовую архитектуру в ракурсах и при разном освещении: в спокойном дневном и контрастном утреннем.

Алексей Деньшин. На монастырском дворике. 1910-е гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Алексей Деньшин. Вятский мотив. 1920-е гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Вера Вильковиская (1890-1844) окончила знаменитую Казанскую художественную школу, где обучалась у Николая Фешина, влияние которого прослеживается в ее работах 1910-х – начала 1920-х годов. Творческая судьба ее сложилась трагически: она отказалась соответствовать стандартам социалистического реализма и писала только для себя, создавая портреты родных и близких. Работала учителем рисования, изготавливала анатомические муляжи и расписывала стены детских садов.

Вера Вильковиская. Цветы. 1910-е гг. - Этюд цветущих веток яблок. 1919. Обе: Картон, масло.

Частное собрание.

Имя Алексея Кравченко (1889-1940) – знаковое в истории русской гравюры и книжной иллюстрации. В 1920-1930-е годы он создал графические серии к произведениям А. Пушкина, Н. Гоголя, О. де Бальзака, С. Цвейга и др. Как живописец Кравченко менее известен – причиной этому было нежелание самого художника демонстрировать картины из-за возможных обвинений в буржуазном формализме. Свои работы, яркие и декоративные по колориту в стилистике Поля Сезанна, Кравченко хранил в своем доме-мастерской на Николиной горе, и только спустя 30 лет после смерти художника они увидели свет. (См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post435052185)

Алексей Кравченко. Радуга. 1913 г. Картон, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Дмитрий Мощевитин (1894-1974) учился три года в мастерской Николая Фешина, а потом был отчислен за неуплату за обучение. Тем не менее, серьезная база для последующего творческого развития была получена, и художник не перестал заниматься искусством. Он работал театральным художником, писал многочисленные вывески и плакаты.

Дмитрий Мощевитин. Интерьер. Эскиз декорации. 1920 г. Бумага, акварель, карандаш.

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

Алексей Иванович Столбов (1874-1937) - русский и советский художник из Вятки, педагог, общественный деятель. Обучался в Бакинском реальном училище и в училище технического рисования Штиглица. В 1903 году окончил рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств. В своём творчестве Алексей Столбов часто обращался к образам-символам. Во многих его произведениях видны «врубелевские» мотивы, также прослеживается влияние немецких символистов. Картина «Разбитые мечты» (1909 г.) была написала под влиянием композиций Врубеля, где в чертах девушки можно увидеть и Демона и Царевну-Лебедь одновременно.

Алексей Столбов. Разбитые мечты (Женский портрет). 1909 г. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

АВАНГАРДНЫЙ ПОИСК

Термин авангард, получивший распространение во второй половине ХХ века, в России впервые применил Александр Бенуа в 1910 году. В широком смысле авангард — часть модернистского движения, предполагавшего пусть не радикальное и революционное, но принципиальное обновление форм и смыслов в искусстве. В России в начале ХХ века были особенно популярны европейские модернистские течения: французские фовизм и сезаннизм, итальянский футуризм и немецкий экспрессионизм. Среди русских художников проводниками фовизма и сезаннизма становятся участники объединения «Бубновый валет» Илья Машков, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и Казимир Малевич. Для русских авангардистов элементы фовизма тесно переплетались со стилистикой примитивизма.

Илья Машков (1881-1944) – основатель художественного объединения «Бубновый валет» в 1908 году совершил свою первую поездку в Европу, откуда он привез свое увлечение новой французской живописью, которое отразилось в приведенном пейзаже 1911 года: яркие декоративные цвета и примитивная пластика в изображении пронзительно оранжевого неба, синего моря и розовых скал. Подобные композиции Машков называл «пейзажами-подносами», прежде всего по причине их декоративности, отсылающей к традиционной росписи подносов цветочными и ландшафтными мотивами.

Илья Машков. Пейзаж (Мотив подноса). 1911 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

А следующее полотно Илья Машков написал поразительно дерзко-пастозными мазками интенсивно-малинового оттенка, так что лицо модели больше напоминает довольно натуралистично трактованный кусок мяса. Цвет у Машкова, как и у Сезанна, является главным средством построения формы изображаемых образов и предметов. Здесь же читается влияние фовистов с их палитрой открытых тонов и экспрессивными цветовыми комбинациями.

Илья Машков. Портрет Е.И. Киркальди. Этюд к «Портрету Евгении Ивановны Киркальди (Дама с китаянкой)». 1910 г. -

Женщина у стола. 1910 г. Обе: Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Илья Машков. Кувшин с цветами. Конец 1900-х - начало 1910-х гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Елена Федорова-Машкова стала сначала ученицей, а впоследствии женой Ильи Машкова. Была очень близка супругу по художественной манере. Представленный натюрморт относится к ее ранним ученическим работам. Подчеркнутая декоративность и нарочитая примитивизация форм и цвета полотна отсылает его к традиции изготовления вывесок и росписи подносов художниками-самоучками.

Елена Федорова-Машкова. Раковина и кувшин. 1911 г. – На обороте: Илья Машков. Натюрморт. 1910-е гг.

Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Надежда Пальцева. Букет цветов. Около 1920 г. Картон, масло. - Елена Федорова-Машкова. Букет цветов.

1911 г. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Давид Штеренберг (1881-1948) – знаменитый правительственный комиссар по делам искусств успешно пропагандировал авангардное искусство в первые годы советской власти. Будучи замечательным художником, своими натюрмортами обновил и кардинально реформировал этот жанр. Однако на выставке представлена его ранняя работа парижского периода, по-видимому, ученическая, выполненная на пленэре в парижском пригороде не без влияния стилистики импрессионизма. (См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post462188357/)

Давид Штеренберг. Пейзаж. 1912 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Михайлович Григорьев (1880-1943) – живописец, график, пейзажист, автор жанровых композиций. Учился в Казанском художественном училище у Н. Фешина и в МУЖВЗ у А. Архипова, К. Коровина и Л. Пастернака. По воспоминаниям самого художника, увлечения кубизмом, конструктивизмом и другими формалистическими исканиями не увлекали его. В своих работах этого периода он «только обострял понимание формы, усиливая цветовые соотношения».

Николай Григорьев. Мост. 1918 г. Фанера, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Вятский художник-живописец Алексей Николаевич Князев (1894-1953). Родился в городе Нолинске Вятской губернии в семье инспектора народных училищ. Учился в гимназии в Вятке, затем в частных мастерских и школе рисования Гольдблатта в Петербурге (1910–1915). Начиная с 1919 г., Алексей Князев постоянный участник художественных выставок в Вятке, Москве, Горьком. В течение 16 лет преподавал живопись и рисунок в Вятском художественно-промышленном техникуме с 1922 г., педагогическом техникуме. Был организатором и активным членом созданного в Вятке филиала Ассоциации художников революционной России (1926).

Алексей Князев. Двор. Этюд с натуры. 1920-е.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Игорь Александрович Никитин (1899-1947) - живописец, график, художник-оформитель. Окончил Казанскую художественную школу (1914). В период учебы сблизился с А.М. Родченко, экспонировал на школьных выставках символистскую графику. И. Никитин – наиболее яркий представитель авангардного искусства в Казани 1910-х гг. Творчество художника эволюционировало от импрессионистской манеры (подражание Гогену и Матиссу), кубизма, экспрессионизма, беспредметного и «вещественного» искусства (коллажи из холста, рогожи, стекла и других материалов) к ахрровскому бытописательству.

Игорь Никитин. Розовая лошадка. Конец 1910-х. Холст, масло. Яранский краеведческий музей.

Георгий Иванович Лазарев (1892 - ?) - малоизвестный для нас художник. В конце 1910-х годов он был одним из лучших учеников Ильи Машкова во II ГСХМ. «Лежащая женщина» - одна из четырех сохранившихся его картин.

Георгий Лазарев. Лежащая женщина. 1920. Холст, масло. Яранский краеведческий музей.

Сергей Колесников (1889-1952) входил в круг мастеров, благодаря которым произошло возрождение русской гравюры в первой трети ХХ века. Художник родился в Китае, чем и был обусловлен глубокий интерес его к культуре Востока. В 1908-1914 годах он возглавил научную экспедицию по исследованию северной Монголии. Работал в технике масляной живописи, а с 1919 года начинает опыты в печатных техниках – офорте и линогравюре. В приведенной работе Колесникова «Монгольский лама» обобщенно и выразительно трактуется образ буддийского учителя: очертания покатого лба, острых скул и подбородка перекликаются с рисунком холмов на дальнем плане. Художник облачил ламу в красную накидку. У монгольских народов красный цвет олицетворяет образ древнейшего объекта почитания - Солнца - и связанных с ним огня, света и тепла, без которых немыслима жизнь на земле.

Сергей Колесников. Монгольский лама. 1918 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Сергей Колесников. Монголия. Этюд. 1917 г. – Монголия. 1917-1921 гг. Линогравюры.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Алексей Якимченко (1878-1929) принадлежит к плеяде замечательных русских граверов – Ивана Павлова и Вадима Фалилеева, у которых художник совершенствовал свое мастерство после возвращения из Парижа из Академии Коларосси. Яркий представитель эпохи Серебряного века, Якимченко-график близок художникам «Мира искусства», хотя членом объединения он не был. На выставке представлены работы художника начала 1920-х годов, демонстрирующие влияние сезаннизма художников «Бубнового валета» и неопримитивизма Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой.

Александр Якимченко. Сарай. 1920 г. Картон на холсте, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Александр Якимченко. Пейзаж с козами. 1920 (?). Картон на холсте, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Александр Якимченко. Из типов Парижа. 1919 г. – Город. 1920 г. Обе: Линогравюра.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Михаил Демидов (1885-1929) работал преподавателем в Вятской художественной студии, где директором музыкальных классов был композитор и пианист Рудольф Мервольф, чей портрет представлен на нашей выставке. Демидов изображает музыканта достаточно натуралистично, используя прием легкой кубизации форм для передачи эмоциональной манеры исполнения, свойственной пианисту.

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post487336103/)

Михаил Демидов. Мервольф за роялем. 1920-1921 гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Михаил Демидов. Портрет девушки в красной косынке. 1920-е гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Яков Паин (1898-1943) следовал по пути авангардного эксперимента, увлекаясь кубизмом и примитивизмом. В представленном натюрморте отразились черты этих направлений, но выбранные для изображения предметы относятся к иудейской религиозной традиции: черные коробочки с ремешками - тфилин для повязывания на лоб и руку, желтые кубики – чехлы для тфилин с буквами.

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post471930886/)

Яков Паин. Натюрморт. Около 1920-х гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Константин Чеботарев (1892-1974) в 1917-1918 годы был лидером молодых художников-авангардистов в Казани. Представленная акварель художника – это редкий пример иллюстрации православного догмата.

(См. мой постhttps://www.liveinternet.ru/users/6318384/post438583557)

Константин Чеботарев. Святая Троица. 1918. Бумага, карандаш, акварель.

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

Константин Чеботарев. Автопортрет. 1918. Бумага, акварель.

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

Возникший в Германии экспрессионизм появился в России благодаря русско-немецким связям, которые устанавливали Василий Кандинский и Давид Бурлюк. Формальные признаки экспрессионизма – диссонанс в композиции, резкие цветовые комбинации, изломанные силуэты – сочетаются с тревожным восприятием мира и принципиальным отказом от привычных категорий красоты и гармонии. Влияние этого направления было не столь значительным, но отдельные его элементы хорошо заметны в творчестве Николая Синезубова, Василия Чекрыгина и Варвары Бубновой.

Свои лучшие работы Николай Синезубов (1891-1956) создал в конце 1910-х – середине 1920-х годов. Соединение французского фовизма, немецкого экспрессионизма и русского неопримитивизма дало оригинальную живописную систему Синезубова. Художника увлекали сюжеты, связанные с жизнью городских низов, но при этом он превращал простое содержание бытовых сцен в трагические истории человеческой жизни. (См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post432412402)

Николай Синезубов. У зеркала. 1920 г. - Оборот: Портрет. 1920 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров.

Николай Синезубов. Портрет. 1920 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Николай Синезубов. После бала. 1918 г. - Оборот: Автопортрет. 1918 г. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Николай Синезубов. После бала. 1918 г. Слободской музейно-выставочный центр.

Николай Синезубов. Автопортрет. 1918 г. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Варвара Бубнова (1886-1983) – ученица Николая Дубовского, в 1922 году уехала в Японию и прожила там 36 лет. В модернистской графике художницы нашли отражение пластика примитива и приемы древнерусского искусства. (См. мой пост «Моя библиотека. Часть VI»

https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post452389900/)

Варвара Бубнова. Композиция. 1910-е гг. Бумага, тушь, масло. Яранский краеведческий музей.

Всю свою недолгую жизнь художник Василий Чекрыгин (художник прожил всего 25 лет), посвятил поиску высшей цели искусства. Увлеченный идеями нового искусства, художник включился в активную деятельность авангардистов. В собственной художественной системе Чекрыгин опирался на традиции фигуративного искусства. Его произведения по композиционному построению, быстрой и импульсивной манере исполнения и, безусловно, силе и энергии, заключенной в образах, позволяют говорить о нем как об одном из ярких художников-экспрессионистов в русском искусстве. (См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post430525248)

Василий Чекрыгин (1897-1922). Композиция с фигурами. Из серии «Воскрешение мертвых». – Композиция с фигурами. Обе: 1918 г. Бумага, карандаш. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

АБСТРАКТНЫЙ МЕТОД

Вклад русской культуры в мировую во многом заключается в открытии абстрактного искусства - это «композиции» Василия Кандинского, супрематизм Казимира Малевича, цветопись Ольги Розановой и беспредметность Александра Родченко и Варвары Степановой. Если Кандинский в своих композициях из цветных линий и пятен апеллировал к ассоциативному мышлению зрителя, то кубофутуризм, супрематизм и беспредметность претендовали на аналитический подход.

В 1996-м Анна Шакина, тогда младший научный сотрудник вятского музея (а сегодня его директор и один из кураторов проекта в Музее русского импрессионизма), готовя выставку графики, обнаружила неизвестные акварели Кандинского. Эти шесть работ, подклеенные к рисункам Василия Чекрыгина, не знали даже специалисты. Шок оказался сильным: Третьяковка не стала тогда их выставлять, опасаясь подделки. Со временем выяснилось, что провенанс был идеален, а история в целом феерична.

Василий Кандинский. Эскиз композиции «Красное с черным». 1915 г. Бумага, акварель, тушь, лак.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Акварель была подклеена оборотной стороной к рисунку В.Н. Чекрыгина (1897-1922) «Сцена в поле» и в таком виде поступила из г.Яранска (Кировская область) в Кировский художественный музей в 1965 году. Акварель является эскизом к работе «Композиция. Красное с черным» 1920 года, находящейся в Государственном музее искусств Узбекской ССР, ныне Республика Узбекистан, г. Ташкент.

Василий Кандинский. Акварель № 3. 1915 г.

Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.

Василий Кандинский. Акварель №5. 1919 г. Яранский краеведческий музей.

Серия акварельных эскизов от Василия Кандинского.

Художники ближнего круга Казимира Малевича – Алексей Моргунов, Иван Клюн и Иван Кудряшов – заново собирают на холстах препарированную на простейшие формы действительность.

Алексей Моргунов (1884-1935) – яркий представитель русского авангарда был внебрачным сыном известного живописца Алексей Саврасова. Ученик Константина Коровина, Моргунов начинал в неоимпрессионистической манере, экспериментировал с примитивизмом и фовизмом. А в 1915 году Моргунов показал первые кубистические композиции на «Первой футуристической выставке картин «Трамвай В»». По свидетельству очевидцев, устроители этой первой выставки футуристов ходили с деревянными ложками в петлицах. На обороте приведенной картины есть изображение такой ложки, а буква В также отсылает к этой самой выставке. Авангардисты нередко использовали в своих картинах буквы, слова или их части, внося разнообразие в свои геометрические абстракции.

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post430285959/)

|  |

В экспозиции Музея русского импрессионизма впервые представлена отреставрированная двусторонняя картина «Композиция» Алексея Моргунова, на спасение которой с помощью краудфандинговой кампании на Planeta.ru было собрано 983 тыс. 056 рублей. Редкая работа соратника Казимира Малевича была обнаружена кураторами выставки в собрании Слободского краеведческого музея в аварийном состоянии. За три месяца в проекте по сбору средств приняли участие более 800 человек.

Алексей Моргунов. Двухсторонняя картина: Композиция. После реставрации. 1915-1916 гг. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Алексей Моргунов. Композиция. 1915 г. Холст, масло. Слободской музейно-выставочный центр.

Двухсторонние картины в эпоху раннего авангарда встречаются довольно часто – объясняется это просто - дефицитом холста. Вот и Иван Кудряшов (1896-1972) использовал следующий холст дважды: сначала написал «Беспредметную композицию», а затем «Портрет девушки» в стилистике кубофутуризма.

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post439303762)

Иван Кудряшов. Портрет девушки. Конец 1910-х гг. – на обороте: Беспредметная композиция.

Середина 1910-х гг. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Иван Васильевич Клюн (Клюнков, 1873-1943) живописец, скульптор, педагог, теоретик искусства.

Один из верных последователей Казимира Малевича.

Иван Клюн. Пробегающий пейзаж. 1914 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Казанский художник Игорь Александрович Никитин (1889-1947). Учился в Казанском художественном училище у Н.И. Фешина в 1908-1914 гг. Участвовал в выставках: «Подсолнечник» 1918; «Ассоциация художников революции» (АХР) 1922-29. Член общества «АХРР» (Ассоциация художников революционной России) (Казанский филиал) 1925-1930 (сооснователь). Под влиянием В.В. Кандинского в конце 1910-х - начале 1920-х годов - авангардист, в конце 1920-х годов - живописец-реалист.

Игорь Никитин. Композиция. 1915 г. Бумага, акварель, уголь.

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

Кубизм «амазонок авангарда» - Ольги Розановой, Любови Поповой, Надежды Удальцовой, Александры Экстер - во многом наследует французской традиции. Здесь еще часто узнается фигуративная натура, дополняемая кириллическими и латинскими литерами.

Ольга Розанова. На улице (Театр Модерн). 1915 г. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Ольга Розанова. Трефовый король. - Валет червей. Обе: Из серии «Игральные карты». 1914–1915 гг. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Трефовый король Ольги Розановой входит в серию «Игральные карты». До сих пор неизвестно, почему Розанова посвятила картам целую серию: скорее всего, сказалось свойственное авангардистам увлечение лубком и городским фольклором, а лубочные и карточные рисунки в то время пересекались. Интересно, что герои Розановой не безликие персонажи — за масками угадываются художники ее круга. Так, трефовый король похож на художника и музыканта Михаила Матюшина. А в червовом валете угадывался поэт Алексей Крученых, которого в шутку называли «перекрученых», и которого связывали с Розановой сложные, запутанные отношения - искусная художественная насмешка: в конце XIX века червонными валетами называли непорядочных мужчин, разбивающих сердца порядочным женщинам. (См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post483294848/)

|  |

Визионер русского авангарда Александра Экстер (1882-1949) после выпуска из Киевского художественного училища поступила в парижскую Академию де ля Гран Шомьер и сдружилась с Жоржем Браком, Фернаном Леже и Пабло Пикассо. Вскоре художница сменила натюрморты на эксперименты с кубизмом. Городской пейзаж Александры Экстер – одно из ее знаковых произведений, написанных в стилистике кубофутуризма. Подобно сложному орнаменту ковра, все пространство холста заполнено геометрическими формами домов и заводов. Художница рассматривает город словно сверху и распластывает его на поверхности холста, расчленяя здания на составные формы и складывая их заново. (См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post482578648/)

Александра Экстер. Городской пейзаж (Композиция). Около 1916 г. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Живописными архитектониками Любовь Попова (1889-1924) называла геометрические композиции, написанные в 1916–1918 годах. Это был ее собственный вариант беспредметной живописи, связанный с супрематизмом Казимира Малевича. В 1917 году художница усложняла архитектонику посредством пересечения и взаимопроникновения цветовых плоскостей. В заметке «Разбор вещей по фотографиям» она писала: «Живописное пространство строится кулисным взаимоотношением плоскостей. Линия вводится независимо от объема в своем чистом виде, как графическое начертание. Цвет играет роль фактурную и [его] напряжением определяется построение пространства».

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post483025546/)

Любовь Попова. Живописная архитектоника. 1918 г. Холст, масло.

Слободской музейно-выставочный центр.

Вера Ефремовна Пестель (1887-1952) – российская художница, педагог. В 1900-х годах посещала частную студию французской художницы М. Фалиц, воскресные классы рисования Императорского Строгановского центрального художественно-промышленного училища (1904-1906). В 1906-1907 гг. училась в Школе рисования и живописи К. Юона и И. Дудина. В 1909-1911 гг. училась в частной студии К.Э. Киша, в 1912-1913 гг. - в частной студии В. Рождественского. Во время поездки во Францию в 1912 году посещала Академию La Pallete А. Ле Факонье и Жана Метценже. После возвращения из Франции работала в Свободной коллективной мастерской на Остоженке вместе с Владимиром Татлиным. В 1910-х гг. принимала участие почти во всех авангардных выставках, член общества «Супремус» (1916-1917). В начале 1920-х гг. работала как художник театра.

Вера Пестель. Композиция. 1915 г. Слободской музейно-выставочный центр.

Надежда Удальцова (1885-1961) посещала занятия в Академии «Ла Палетт» в Париже и училась кубизму у Жана Метценже и Анри Ле Фоконье. А первые свои работы показала на выставке «Бубнового валета» в 1914-м году.

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post483770775/)

Надежда Удальцова. Новь. Середина 1910-х гг. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Александр Родченко (1891-1956) и Варвара Степанова (1894-1958) не приняли супрематизм Малевича, определяя термином «беспредметность» свои близкие к абстракции кубизированные работы. Беспредметность они рассматривали как «движение духа» и борьбу с «материализмом предмета». Одним из живописных открытий Родченко стала серия холстов «черное на черном» как настоящих станковых картин, доведенных до последней точки.

Александр Родченко. Черное на черном, №82. 1918 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

В 1919-1920-х годах Родченко разрабатывал композиции с линиями и точками и придумал термин «линиизм». В статье «Линия» (1921) сам художник объяснил смысл своих композиций: «Работая последнее время исключительно над построением форм и системой их конструкций, я стал в плоскость вводить ЛИНИЮ, как новый элемент построения. <…> … Линия есть первое и последнее, как в живописи, так и во всей конструкции вообще. Линия есть путь прохождения, движения, столкновение, грань, скреп, соединение, разрез».

Александр Родченко. Беспредметная композиция (на желтом фоне) № 8.

1918 г. Фанера, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых.

Александр Родченко. Линии на зеленом, №92. Из серии «Линиизм». 1919 г.

Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Обнаженные Родченко отсылают к прототипам Пабло Пикассо: «Девушка с цветком» сюжетно походит на «Дриаду» (1908), а «Женская фигура» воспроизводит позу модели в «Танце с покрывалами» (1907), приобретенные Сергеем Щукиным в 1912-1913 годах для своей коллекции. Именно в доме Щукина эти картины и могли видеть русские художники.

Александр Родченко. Серия композиций с женскими фигурами.

Александр Родченко. Женские фигуры. 1915. Картон, темпера, лак.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

Александр Родченко. Эскиз декорации. 1915 г. Картон, акварель. Яранский краеведческий музей.

Александр Родченко. Девушка с цветком. 1915-1916 гг. Картон, темпера, лак.

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

В 1919-1920 годах Варвара Степанова (1894-1958) создала большой цикл «Фигуры». Картина «Две фигуры» представляет условное изображение мужской и женской фигур. Продолжая конструктивистские открытия, сделанные совместно с Родченко, Степанова исследовала основные положения, схемы и повороты фигуры человека в динамике. Ценно, что работа выполнена в технике станковой живописи, которой художница посвятила всего три года.

(См. мой пост https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post483569084/)

Варвара Степанова. Две фигуры. 1920 г.- Картон, масло. Вятский художественный музей имени

В.М. и А.М. Васнецовых, Киров. - Танцующая фигура. 1919-1920 гг. Бумага, гуашь.

Яранский краеведческий музей.

«Большой мотив» - одна из немногих сохранившихся работ художника Михаила Меркушева (1899 - не ранее 1945) и единственная цветная. В этой картине Меркушев предвосхитил некоторые открытия американских абстрактных экспрессионистов периода после Второй мировой войны. В частности, использование свободного точечного разбрызгивания краски, впоследствии доведет до технического совершенства Джексон Поллок в своих полотнах.

Михаил Меркушев. Большой мотив. 1920 (?). Картон, темпера. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров.

В конце несколько слов о том, как хранились эти картины. А хранились они в соответствующем этой истории виде: например, графика Василия Кандинского лежала в выцветших советских «Папках для бумаг», перевязанных тесемкой. Живопись, особенно в эпоху тотальной победы соцреализма над разумом, хранилась в еще худших условиях: ее постоянно куда-то перекладывали и задвигали. Пока искусствовед, директор Вятского художественного музея Анна Шакина не начала писать диссертацию о художественной культуре в Вятской губернии начала века. Так она обнаружила сведения о нашей передвижной выставке. Картины привезли в Екатеринбург, не реставрируя - так, как они хранились все это время, то есть буквально на телеге в XXI век.

Использованы материалы выставки, кураторы Анна Шишкина, Андрей Сарабьянов, Наталья Мюррей, Анастасия Винокурова.

Музей русского импрессионизма. Москва, Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11. Ближайшая станция метро «Белорусская» и «Маяковская».

Идея создания Музея появилась у коллекционера Бориса Минца еще в 2012 году. Впервые как единое собрание полотна были представлены в аукционном доме MacDougall’s весной 2014 года. После официальной презентации в Москве значительная часть будущей постоянной коллекции побывала в Иванове, Венеции и Фрайбурге. В 2015 году Музей русского импрессионизма вошел в состав ICOM (Международный совет музеев). Здание музея расположено на территории культурно-делового комплекса «Большевик», ранее предназначалось для хранения муки и сахара. Постройка 60-х годов XX века заметно выделялась из общего архитектурного ансамбля, спроектированного французом Оскаром Дидио в конце XIX века.

Известные лондонские архитекторы, специалисты в области консервации, реставрации и реновации исторических зданий, авторы проекта обновления знаменитого лондонского вокзала King's Cross, решили сохранить цилиндрическую форму хранилища муки, но придать зданию будущего музея вид современного арт-объекта. Проект реставрации возглавил директор бюро John McAslan + Partners архитектор Эйдан Поттер (Aidan Potter). Он «заковал» кирпичную постройку в блестящий перфорированный металл, сделал внутренние перекрытия, разбив здание на 5 этажей. В итоге продовольственный склад превратился в настоящий музейный комплекс. В нем с легкостью разместились три выставочных зала общей площадью 1000 кв. м. Имеется книжный магазин.

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» будет работать до 22 мая 2022 года, так что кто желает, у вас еще есть достаточно времени.

ИСТОЧНИКИ

В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов. Энциклопедия русского авангарда. В 2-х томах. Москва,

Издательство Clobal Expert & Service Team, 2013 г.

1 Путевые заметки пенсионерки. Что вижу, то и пою.

2. https://otzovik.com/review_13033540.html

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Без заголовка | Тагетис - Дневник Тагетис |

Лента друзей Тагетис

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»