Великая княжна Александра Павловна. Русская Палатина Венгрии/ 2

04-07-2023 18:10

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения TimOlya Оригинальное сообщение

Великая княжна Александра Павловна. Русская Палатина Венгрии/ 2.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Это цитата сообщения TimOlya Оригинальное сообщение

Великая княжна Александра Павловна. Русская Палатина Венгрии/ 2.

Великая княжна Александра Павловна (29 июля [9 августа] 1783, Царское Село — 4 [16] марта 1801, Вена) — третий ребёнок и старшая дочь императора Павла I и его супруги Марии Фёдоровны. В замужестве — палатина венгерская.

Портрет великой княжны Александры Павловны

Брак

Через три года после первого сватовства, закончившегося неудачно для юной великой княжны, возник проект брака с австрийским эрцгерцогом. В 1798 году в Петербург прибыли служившие в австрийской армии братья императрицы Фердинанд и Александр.

Фердинанд Фридрих Август Вюртембергский— герцог Вюртембергский, генерал-фельдмаршал австрийской армии.

Родной брат императрицы Марии Фёдоровны, дядя Александра I и Николая I.

Герцог Алекса́ндр Фри́дрих Карл Вюртембе́ргский— участник революционных и наполеоновских войн, австрийский и российский генерал от кавалерии, военный губернатор Белоруссии, член Государственного совета. Родной брат императрицы Марии Фёдоровны, дядя Александра I и Николая I.

Заинтересованная в союзнике Австрия предлагала заключить союз против Наполеона, а для его упрочения заключить брак между Александрой Павловной и эрцгерцогом Иосифом, братом императора Франца. Эрцгерцог лично приехал в Россию, чтобы познакомиться с невестой.

Эрцгерцог Йозеф (1776-1847), палатин Венгрии 1796-1847

По воспоминаниям современников, брат австрийского императора эрцгерцог Иосиф произвел при дворе очень хорошее впечатление как своим умом, так и знаниями. Получив достойное образование, он с юных лет находился на военной службе, достиг генеральского чина и участвовал в войнах с Францией. Палатином, то есть наместником, Венгрии, принадлежавшим к императорскому дому, австрийский эрцгерцог был назначен незадолго до своего визита в Россию.

Отец-Леопольд II (император Священной Римской империи)

Мать-Портрет Марии Луизы Испанской (1745-1792), супруги императора Леопольда II.

Брат-Портрет Франциска II, императора Священной Римской Империи (1768-1835)

Сватовство прошло успешнее, хотя не было того размаха торжеств. 2 февраля 1799 года состоялось обручение и бал. Позднее был подписан брачный договор, по которому Александре Павловне предоставлялась свобода вероисповедания.

Портрет великой княжны Александры Павловны

Между тем император Павел I на помощь австрийцам послал экспедиционный корпус под командованием генерал-фельдмаршала Александра Суворова. Он уже готов был к вторжению во Францию. И не произошло это лишь потому, что не соответствовало корыстным планам австрийского правительства, которое прежде всего было заинтересовано в увеличении своих владений за счет северных итальянских территорий, завоеванных французами.

Торжественный прием Александра Суворова в Милане, апрель 1799

Сделать это Австрия хотела при помощи российских войск. На правах союзника Вена всячески оттягивала наступательные действия русской армии в направлении Франции. Суворов вынужден был подчиниться. Несмотря на тяжелейшие условия, он повел свой корпус через Швейцарские Альпы. Но там, в Швейцарии, Австрия оставила российскую армию наедине с превосходящими силами противника. Потери были огромными, и только полководческое искусство Суворова спасло армию от полного уничтожения.

Александр Евстафьевич Коцебу. «Сражение в Муттенской долине 20 сентября 1799 года»

Сен-Готард войсками Суворова в 1799 году

Павлу I пришлось воочию убедиться, что цель австрийцев — отвоевать у французов захваченные ими земли в Италии, но не возвратить их законным правителям, а присоединить к Австрии. Причем сделать это с помощью российских солдат.

Конный портрет императора Павла I с сыновьями и Иосифа I, палатина Венгрии

В итоге Россия разорвала союз с Австрией, а русские войска были отозваны из Европы. В такой ситуации жизнь русской великой княжны в атмосфере венского двора на вряд ли могла стать счастливой.

Портрет великой княжны Александры Павловны

В октябре граф Ростопчин писал:

Поверьте мне, что не к добру затеяли укреплять союз с австрийским двором узами крови. … Из всех сестёр своих она будет выдана наименее удачно. Ей нечего будет ждать, а детям её и подавно.

Свадебные торжества состоялись 19 октября 1799 года вскоре после свадьбы младшей сестры Елены. Александра Павловна на церемонии помолвки оделась в традиционный венгерский наряд.

Портрет великой княжны Александры Павловны

21 ноября молодожёны отправились в Австрию. Покидая родину, Александра была очень грустна и часто повторяла, что больше не увидит родных и России, — словно чувствуя, что проживет она на неприветливой австрийской земле совсем недолго.

Герард фон Кюгельген. Портрет Павла I с семьёй. 1800. Государственный музей-заповедник «Павловск».

При расставании с дочерью сильно волновался и Павел I:

«Он беспрестанно повторял, что не увидит ее более, что ее приносят в жертву. Мысль эту приписывали тому, что, будучи справедливо недоволен политикой Австрии по отношению к России, государь полагал, что вручает дочь своим врагам. Впоследствии часто вспоминали это прощание и приписывали его предчувствию».

В момент прощания с родителями Александра потеряла сознание, и в экипаж ее внесли на руках.

Портрет великой княжны Александры Павловны

В Вене великой княгине был оказан холодный приём. При представлении императору Австрии Францу она напомнила ему первую супругу Елизавету, которой приходилась племянницей.

Елизавета Вильгельмина Луиза Вюртембергская — принцесса Вюртембергская, первая супруга будущего императора Франца II.

Её духовник отец Андрей Самборский писал:

«Воспоминание счастливого с ней сожития привело его (императора) в чрезвычайное смущение духа, которое огорчило сердце императрицы, нынешней его супруги. После сего возгорелось противу невинной жертвы непримиримое мщение…»

Вторая жена императора, Мария-Терезия Бурбон-Сицилийская сразу же возненавидела Александру Павловну, опасаясь ее возможного влияния на императора, и просто завидуя ее молодости и красоте.

Вторая супруга Франца -Мария Терезия Бурбон-Неаполитанская

Однажды, Александра Павловна появилась на представлении в театре, в привезенных из России драгоценностях, рядом с которыми потускнели все украшения Марии-Терезии.

Полная парюра, включающая 11 предметов, входила в состав приданого великой княжны Александры Павловны, дочери Павла I, и увезена ею в Вену в связи с бракосочетанием с эрцгерцогом австрийским Иосифом, палатином венгерским. После смерти Александры Павловны (1801) парюра была возвращена в Петербург и хранилась в Зимнем дворце.

Серьги

Бант

Головная повязка.Россия, 1795 г.

Головная повязка.Россия, 1795 г. Медальон великой княжны Александры Павловны на трёх цепочках.Россия, 1790-е гг.

Медальон великой княжны Александры Павловны на трёх цепочках.Россия, 1790-е гг.

Императрица тотчас запретила Александре надевать их.На следующий день, прическу и одежду Александры украшали только живые цветы, но по-прежнему, внимание всех присутствующих было приковано к ней одной.

Портрет великой княжны Александры Павловны

В итоге супруга австрийского монарха настояла, чтобы эрцгерцог и его молодая жена отбыли в резиденцию в Офене, в столице княжества Венгерского.

Иосиф старался сделать жизнь своей юной супруги в Венгрии как можно приятней — светские приёмы, балы, прогулки верхом. Бетховен и Гайдн приезжали к ним на музыкальные вечера в Офен.

Однажды Иосиф предложил ей командовать парадом гвардейского полка, и по её команде гвардейцы маршировали, перестраивали шеренги и стояли смирно — восторгу Александры не было предела!

Эдуард Майлз (Edward Miles) (1752 – 1828)

«Миниатюрный портрет великой княжны Александры Павловны (1783-1801)».

На обороте миниатюра «На память».

Эрцгерцог Йозеф

Вместе с Александрой Павловной в Венгрию был послан православный священник, отец Андрей Самборский, благодаря которому стало известно о жизни великой княгини в Австро-Венгрии и о подробностях её смерти. Он был одним из самых образованных людей в России, служил при русской миссии в Лондоне и имел светские привычки. Александра выросла у него на глазах, и они были очень привязаны друг к другу. Сразу по прибытию в Австро-Венгрию начались религиозные притеснения Александры, католические священники весьма рьяно пытались обратить её в свою веру, и отец Андрей был для неё настоящей опорой.

Самборский Андрей Афанасьевич (В.Л. Боровиковский

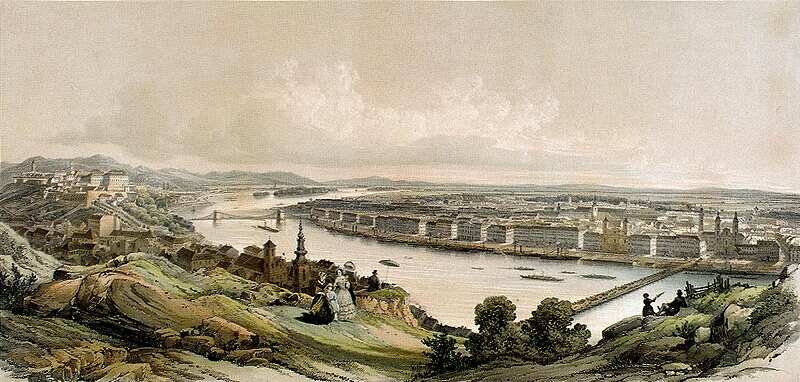

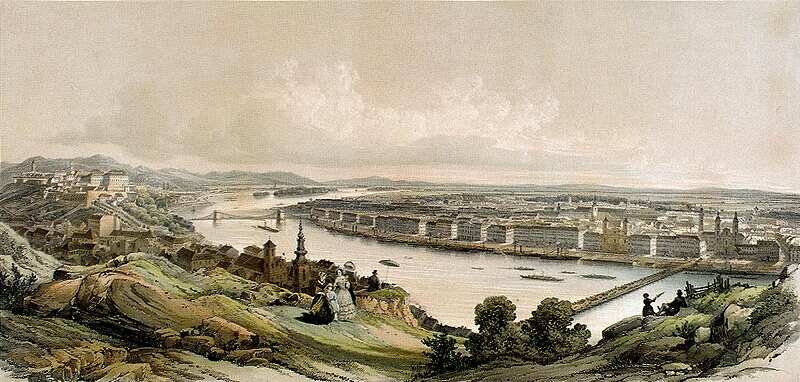

Александра всем сердцем полюбила Венгрию, прекрасный голубой Дунай, лесистые зелёные холмы в окрестностях Буды (Офена во времена Александры). Конечно, и Буда, и Пешт не могли сравниться ни с Петербургом, ни с Веной — средневековые домики тесно лепились друг к другу, ни театров, ни музеев, ни дворцов — ведь вельможи предпочитают жить в столице, лишь изредка взлетают ввысь шпили великолепных готических соборов. Но ведь можно всё изменить, построить, сделать столицу Венгрии поистине прекрасной! Об этом вместе с мужем мечтала юная венгерская палатина.

Alois von Saar - Ofen mit Blocksberg

Александра Павловна сама с удовольствием надевала венгерский костюм, и не на карнавал, а на торжественные приёмы, да ещё и мужа уговорила надеть, ведь они — правящая чета Венгерского королевства. Она изучала обычаи и нравы венгров и всё больше привязывалась к своей новой родине. Венгры утверждают, что Александра подала Иосифу идею создания венгерского национального флага — красный, белый и зелёный цвета до сих пор составляют цвета флага современной Венгерской республики.

Эрцгерцог Иосиф, Палатин Венгрии

Венгры были счастливы видеть великую княгиню в своей стране. Молва о её красоте и доброте разнеслась повсюду, а известие, что палатина ждёт ребёнка, вызвало у патриотов Венгрии надежды на независимость страны от власти Австрии, даже были планы возвести на престол наследника, которого родит Александра Павловна. Август Коцебу писал, что по всей Венгрии раздавались карточки, на которых были изображены колыбель ожидаемого принца и розовый куст, окружённый терновником. На кусте были две распустившиеся розы — палатина и будущий наследник, а терновник олицетворял преследующие её страдания, проистекающие из Вены.

Портрет великой княжны Александры Павловны

Обо всём этом немедленно узнали в Вене и очень опасались, что, когда палатина родит наследника, в Венгрии действительно начнётся восстание, и она отделится от Австрии, создав в стране собственную династию. Мария-Терезия немедленно приняла меры — супругов вернули в столицу.

Поселили наместников Венгрии не в Шенбруннском дворце, а в сыром промозглом доме, и Иосифа немедленно отправили в действующую армию.

Около Александры Павловны из близких людей оставался только священник Андрей Самборский, благодаря запискам которого стало известно о последних днях её жизни: «Императрица австрийская явно показывала своё нерасположение венгерской палатине, ибо почти ежедневно проезжая мимо жилища её высочества, ни единожды не осведомилась о состоянии здоровья, несмотря на то, что великая княгиня в беременности своей была подвержена частым припадкам. Доктор, определённый к ней, был противен её природному характеру, давал лекарства неприятные, ибо он более искусен был в интригах, нежели в медицине, а притом в обхождении груб».

Питание Великой княгини было отвратительно. Она почти не могла есть то, что по приказанию императрицы готовили ей повара (есть подозрение, что в пищу княгини добавляли яд). Отец Андрей тайком приносил ей еду, пряча под рясой. Как-то княгине захотелось свежей рыбы, и он купил её на базаре в Вене, а его дочь рыбу приготовила, «великая княгиня покушала в охотку. Я имел счастье исполнять должность верного комиссара, а моя дочь — преусердной поварихи».

София Андреевна Малиновская, дочь А. А. Самборского.

Несладкое житьё было у венгерской правительницы. Она даже хотела пожаловаться на дурное обращение отцу, императору Павлу, но мудрый Самборский её отговорил, справедливо полагая, что при вспыльчивом характере Павла это могло окончиться военными действиями

Если в первые месяцы в Буде беременность Александры Павловны протекала легко, то в Вене наступил перелом. Александру начали мучить судороги в ногах, обмороки, тошнота. Из Буды по распоряжению императора Павла прибыл штаб-лекарь Эбелинг, но помочь ничем не смог. Так прошли трудные три месяца в Вене.

Портрет великой княжны Александры Павловны

Александра Павловна с Иосифом-Антоном с трудом выбралась из негостеприимной Вены обратно в Буду (Офен). Великая княгиня немного оправилась, гуляла, вышивала, помогала бедным. Тем временем французская армия подошла к границам Австрии. Наместника Иосифа срочно вызвали в Вену командовать войсками, Александра собиралась плыть за ним в Вену по Дунаю, но императрица прислала за ней экипаж, в котором бедная палатина, чуть живая, добралась до Вены.

Портрет великой княжны Александры Павловны

Как будто предчувствуя свою скорую смерть, в Шенбруннском дворце она написала своё завещание. Но к столице подошли войска Наполеона, и несчастная женщина была вынуждена спешно возвратиться обратно в Офен, в Венгрию. Иосиф Венгерский остался оборонять столицу. В сражении под столицей австрийская армия была разбита Наполеоном, известий об Иосифе не было, что ещё больше обострило и без того болезненное состояние великой княгини.

Только перед самыми родами смог вернуться Иосиф в Офен. Роды начались 21 февраля и были трудными, доктор Эбелинг вынужден был сделать родовспоможение, и Александра едва не умерла в тот день, когда родился ребёнок — девочка, которая прожила только несколько часов, мать же не смогла избежать сепсиса или родильной горячки. Через некоторое время великой княгине стало лучше, доктора уже разрешили ей вставать с постели.

Портрет великой княжны Александры Павловны

3 марта 1801 года на приёме во дворце счастливый Иосиф объявил, что палатина поправляется. Но после полудня она почувствовала сильный жар, затем у неё начался бред, во время которого она умоляла отца Андрея отвезти её обратно в Россию, в любимый Павловск. В 6 часов утра 4 марта 1801 года великой княгини не стало, она скончалась, не приходя в сознание.

Портрет великой княжны Александры Павловны

Иосиф, задремавший у окна в кресле, услышав крик отца Андрея, бросился к постели жены и потерял сознание.«Я имел непоправимое несчастие потерять жену мою. Её уже нет, и с нею исчезло всё моё счастие», — писал Иосиф императору Павлу, не зная, что тот никогда не получит этого письма: 11 марта 1801 г. он был задушен белым шарфом в своей спальне в Михайловском замке. Два гонца встретились на границе — один вёз в Петербург известие о кончине Александры Павловны, другой — в Буду о смерти Павла I.

Гравюра Жака-Жака Утвайта с оригинала Филиппото. Убийство императора Павла I

Мария Федоровна, императрица Российская, на расстоянии почувствовала несчастье с дочерью. Когда её ночью разбудила камер-фрейлина, чтобы сообщить о смерти Павла, она вскочила и воскликнула: «Умерла Александра?!»

Неизвестный художник последней трети 18 века. Портрет вел. кн. Александры Павловны, Александра I с Елизаветой Алексеевной и А.А. Самборского со внучкой Елизаветой Малиновской (1794-1829), крестной дочерью Александры Павловны. Эрмитаж. Медальон принадлежал Малиновской.

Эрцгерцог Иосиф тяжело переживал смерть любимой жены. Только через пятнадцать лет он нашёл в себе силы жениться вновь, но сердце его было навсегда отдано Александре.

Генерал В. Броневский, побывавший в Венгрии спустя много лет после смерти Александры Павловны воспоминал: «Во дворце мебель, все вещи сохранялись в том виде, в каком они были при жизни Александры Павловны. Так, на открытом фортепиано лежала тетрадь русских арий; эрцгерцог заметил своею рукою песню "Ах, скучно мне на чужой стороне", которую супруга его пела последний раз в жизни».

Эрцгерцог Йожеф забальзамировал тело любимой супруги, и она была погребена в усыпальнице на холме, в живописном местечке Урем (Ирем), которое так любила при жизни.

Погребение великой княгини Александры Павловны в Буде

Александре Павловне как представительнице императорской фамилии было положено вечное молитвенное поминовение, и над местом её погребения в 1803г. был возведён небольшой православный храм, освящённый в честь Святой царицы Александры.

С годами храм пришёл в запустение и был разграблен, но в настоящее время восстановлен. В Иреме до сего дня чтят память русской царевны — палатины венгерской, а православные Венгрии почитают её как чтимую в этой стране Святую.

В 1978 году тело Александры Павловны перезахоронили в фамильную усыпальницу Габсбургов. Когда вскрыли гроб, то врачи были поражены — тело было нетленным, и даже серебряные украшения, которыми было расшито её платье, не потемнели. Экспертиза показала, что Александра была неизлечимо больна, у неё была скоротечная чахотка, так что даже при благополучных родах она бы долго не прожила. Но издавна существует версия, что её отравили, и при вскрытии она нашла своё косвенное подтверждение: на руках покойной были обнаружены красные пятна — следы от брома. Яд или лекарство? Неизвестно.

Гробница эрцгерцогини Александры Павловны (Палатинальный склеп, Будапешт)

В 1990 году силами Свято-Сергиевского будапештского прихода началось постепенное возрождение храма. Активные работы по восстановлению здания и прилегающего к нему кладбища были осуществлены силами прихода и Фонда русской церковной культуры при участии мэрии Юрёма к 200-летию этого уникального российского храма-памятника. Параллельно возобновились регулярные богослужения, в храме вновь зазвучали молитвы.

11 сентября 2004 года состоялись торжества, посвященные возвращению останков Великой княгини Александры Павловны Романовой на место их исторического упокоения - в храм святой мученицы царицы Александры.

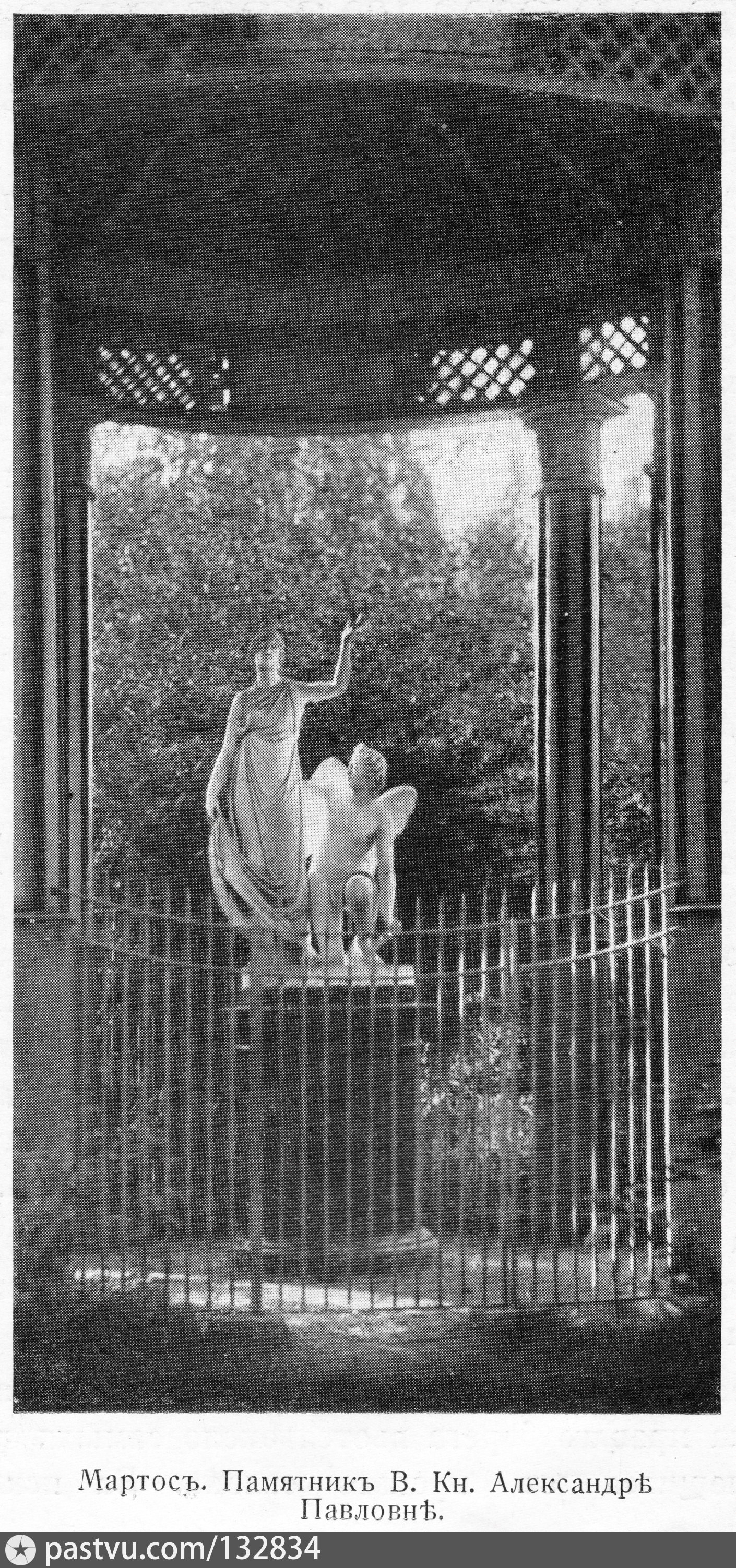

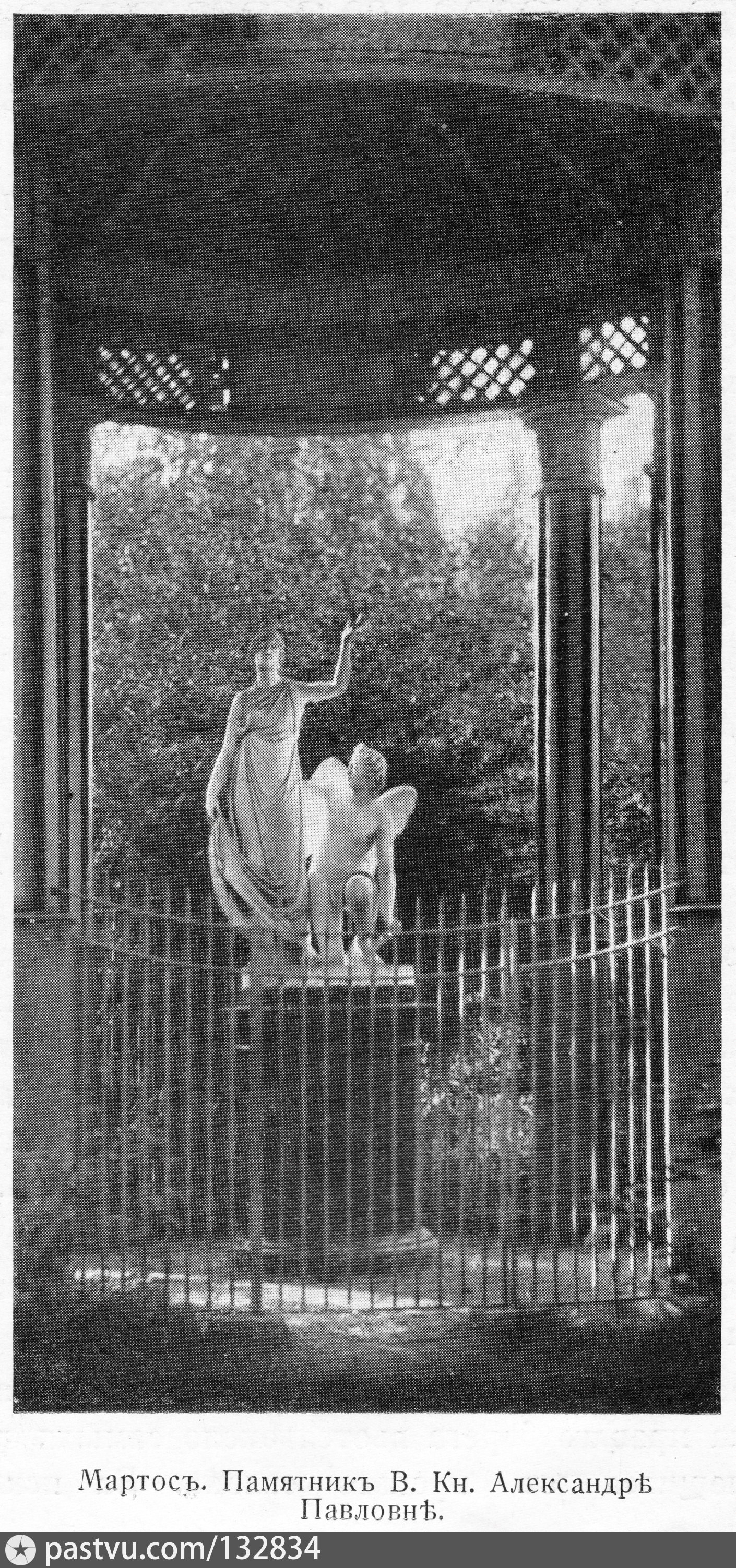

Летом 1814 года во время празднования победы над Наполеоном, на перспективе одной из Двенадцати дорожек, около "Крика" в садике, где в детстве любила играть рожденная в Павловске Великая Княжна Александра Павловна, был установлен монумент памяти о ней из алебастра. Через год он был заменен мраморным памятником. Памятник изображал Гения, удерживающего летящую ввысь прелестную женщину, по словам В.А. Жуковского, «более небесную, нежели земную.

Я гений жизни. Перед нами

Лежит далекий, длинный путь.

С надеждами, мечтами, снами...

Тебя люблю, моею будь!

Знай: наслаждений дивных чашу

Я принесу тебе, дитя!

Цветами путь наш я украшу,

Тебя лаская и любя!

Прочь от меня уносишь всё ты,

И ввысь уносится твой взгляд,

Печали полон и заботы.

Не уходи, вернись назад!

Перед тобою на колени

Я встал, дитя. Молю, взгляни!..

Я здесь, я здесь, твой жизни Гений!

Мои мольбы не оттени!

Изабелла Гриневская. Павловск. Пгр., 1923

Давно нет на земле ни друзей, ни врагов великой княгини.Мария-Тереза, её давний недруг, умерла в возрасте 37 лет. Зато жизнь её любимого супруга была долгой и плодотворной. За время своего правления (51 год) он много сделал для Венгрии: возвёл в Будапеште множество прекрасных построек, заключил в гранит берега Дуная, разбил прекрасные сады. При нём строятся заводы и железная дорога; он был инициатором строительства Венгерского национального музея, основал венгерскую Академию наук, внеся на это немалые личные деньги, выучил венгерский язык.

Эрцгерцог пользовался большой любовью подданных, в 1860 году на главной площади Пешта ему был установлен памятник. «Он был рождён австрийским эрцгерцогом, но умер венгерским гражданином», — сказал о нём Ференс Глатц, президент Венгерской академии наук, на открытии выставки, посвящённой 150-летию со дня смерти Йожефа Габсбурга. Скончался эрцгерцог Иосиф 13 января 1847 года в Офене (Буда). После его смерти в Венгрии началось национально-освободительное восстание.

******************

Серия сообщений "***Австрийская империя":

Часть 1 - Императрица Австрии Елизавета Баварская

Часть 2 - Трагедия в Майерлинге.

...

Часть 34 - Фердинанд I - император Австрии.

Часть 35 - Великая княжна Александра Павловна. Русская Палатина Венгрии/ 1

Часть 36 - Великая княжна Александра Павловна. Русская Палатина Венгрии/ 2.

Серия сообщений "***Павел I, его близкие":

Часть 1 - Император и Самодержец Всероссийский Павел I . Часть 1.

Часть 2 - Император и Самодержец Всероссийский Павел I .Часть 2.

...

Часть 43 - Внук императора Павла I.Великий герцог Пауль Фридрих Мекленбург-Шверинский.

Часть 44 - Великая княжна Александра Павловна. Русская Палатина Венгрии/ 1

Часть 45 - Великая княжна Александра Павловна. Русская Палатина Венгрии/ 2.

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Великая княжна Александра Павловна. Русская Палатина Венгрии/ 2 | Соланж_Гончарова - Дневник Соланж_Гончарова |

Лента друзей Соланж_Гончарова

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»