ХТОНИЧЕСКИЕ БОЖЕСТВА ЭТРУСКОВ

23-02-2013 12:23

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Наговицин А.Е.

МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ ЭТРУСКОВ

Демоны Маны, в поздние этрусские и ранние римские времена, представлялись, по римским источникам, как добрые боги, в отличие от Лемуров. Их просили даровать за добродетельную жизнь блаженство покойному. Они считались покровителями каждого рода, местности и города, хранителями гробниц. С ними связана страшная подземная богиня Мания, насылающая безумие. Маны в поздние римские времена слились с Ларами и Гениями, как души умерших. Доброту Манов нужно понимать с известными оговорками, так как их боялись и нарушения обрядов, связанных с культом Манов могло повлечь за собой серьезные последствия. Кроме того, Марциан Капелла указывает на существование добрых и злых Манов (Mart. Cap., II, 165). В небесном каталоге этого автора Маны занимают два места в зависимости от своих характеристик.

Этрусские Маны, в отличие от их более поздних римских аналогов, были богами, а представление о них только как о душах предков имело поздний характер. Маны считались гарантами этрусских законов и благополучия, символом которых являлся негасимый огонь как в доме каждой семьи, так и Священный Огонь города. В древнейшие времена хранительницей священного очага была женщина, со временем эта функция перешла к мужчине, а на уровне города — к Лукумонам.

Празднество в честь Манов — Februarius (от februare «совершать очистительные обряды, очищать») приходилось на последний месяц года, когда происходило культовое очищение в праздник Фебрууса, этрусского бога подземного царства. Жрецы в это время выходили на улицы и хлестали прохожих ремнями из козлиных шкур (которые назывались фебралиями). Праздники длились в течение девяти дней (13 – 21 февраля). Кульминация Фебралий приходилась на последний день — 21 февраля, и сопровождалась торжественной трапезой в честь предков.

28 февраля — последний день года в этрусском календаре. Относились к нему очень серьезно, и подготовка к переходу в новый год была связана, в первую очередь, не с приготовлением пиршественного веселья, как ныне принято, а с очищением. Возле многих храмов имелись священные пруды, которые как раз и были предназначены для этого: омовение в них избавляло от скверны, напастей и прочего. В ходе соответствующих ритуалов основным намерением этрусков было очищение как священнодействие, направленное на благую и успешную жизнь в новом году.

В дни поминовения усопших Манам римлянами приносились жертвы. Известно, что, например, в Каристии на могилы предков приносили угощение, а само место захоронения украшали цветами.

В праздник Паранталии открывался, закрытый «камнем Манов» (lapis manalis), вход в подземелье — Мундус, считавшийся входом в мир мертвых, и духи предков выпускались на свободу для общения со своими потомками. (Ovid. Fast., IV, 821 сл.) Историк Древнего Рима Ж.Бейе описывает священную процессию, которая несла камень по улицам Рима, выпуская из Загробного мира не только предков Манов, но и дождь. Ибо считалось, что Маны имеют власть над подземными водами.

Каждый из 12 городов Этрусского Союза обязательно должен был иметь свой мистический центр Мундус для общения с Подземным миром. Известно, что изначальный Рим был заложен по обряду этрусков. Закладка города являлась действием сакральным. Основанный город ограждался от внешнего мира городской чертой (опахивание ритуальной бороздой). Сама борозда, согласно этрусскому ритуалу должна была очертить окружность, что соответствует представлениям этрусков о Небесном мире — Темплум (templum). Священные стены города на этрусском назывались tular spular, а на латыни — померий. Интересно описание закладки Рима у Плутарха в «Ромуле»:

Белый цвет быка и коровы связан с цветом, угодным небесным богам, сами бык и корова символизировали Небесную пару Тина (Зевс) и Уни (Юнона), которые как бы сами основывали город и определяли его границы.

Бросание в общую яму горсти земли, принесенной с родины — важнейший обряд при закладки города, так как этруски и италики верили, что в родной земле заключены души предков. Поэтому, заложенный по такому обряду город становился их истинной родиной, куда переселялись души предков.

Мундус в Риме находился на Палатинском холме. Он открывался 3 раза в год. Во время открытия Мундуса Манам приносились жертвы — молоко, вода, вино, кровь черных баранов, овец, свиней. Во время жертвоприношения Манам все храмы были закрыты, а свадьбы запрещались. Овидий в «Фастах» описывает обряд поклонения Манам:

Древнее смысловое значение слова «Ман» восходит к наименованию месяца (греч. μήν).¹ Так, например, во Фригии бог месяца и смерти Мен (греч. Μήν, Μῆνος) умирал и нисходил в Подземный мир. Он изображался как безбородый юноша с серпом за плечами. Серп, возможно, был намеком на «ущербность» месяца и связь лунного календаря с сезонностью сельскохозяйственных работ, что подтверждается покровительством Мена растительности. Тот же смысл несут имена индоевропейского бога Менса — месяца, брата или мужа богини Солнца — Сау, балтийского месяца Менеса, мужа богини солнца Саулес, готское Мен — месяц, греческой Луны-Мены² и скандинавского мифологического бога месяца — Мани, брата Соль³ — Солнца, управляющего ходом звезд.

_____________________________

[1] μήν, дор. μάν (ᾱ), эол.-ион. μείς, gen. μηνός ὁ (дор. dat. pl. μασί)

1) месяц; ex. οἱ κατὰ μῆνα σχηματισμοί Arst. — месячные фазы (луны);

2) (=μηνίσκος) луночка, серповидный козырек или навес Arph.

3) pl. календарь; ex. (μῆνας οἱ Σαβῖνοι τοὺς Ῥωμαίων ἐδέξαντο Plut.).

[2] Μήνη ἡ (=Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.

[3] σόλος ὁ диск, шар (lat. sol, solis солнце).

Одновременная семантическая связь имени Манов с Луной и их же отношение к Подземному миру не должна удивлять. Хорошо известно представление древних египтян и ассиро-вавилонян о посмертном нахождении души и в Подземном мире, и среди созвездий. В ряде случаев мыслилось, что на небо попадают только достойные души.

Само имя Манов указывает на древность этрусского верования в них, и на его изначальный характер. По-видимому, Маны, или их прототип, были в глубокой древности связаны с лунной символикой, культом первопредка и мужским началом. На это указывает связь однокоренных с именем Манов понятий в различных космогонических системах с культом луны и месяца. Соотнесение имени Манов с символикой луны дает основание обратиться к сравнению культа Манов и их матери богини Мании⁴ с культом лунной богини Аритими.

_____________________________

[4] Этрусское имя Мания имеет греческую этимологию и связана с безумствующими (μανιάς) служительницами лунного культа — менадами (μαινάς). Впоследствии слово приобрело расширительное толкование, и стало нарицательным.

μανία, ион. μᾰνίη ἡ тж. pl.

1) сумасшествие, душевная болезнь, безумие Pind., Her., Trag. etc.

2) исступление, вдохновение, восторженность;

μανιάς (-άδος) adj. f, тж. n бешеная, исступленная.

Культ Аритими включал в себя сакральные обряды, женской жреческой магии. Помимо этого, богиня Аритими в древности была связана с представлениями о перерождении души и вечной жизнью. Близость богинь Мании и Аритими косвенно подтверждается тем фактом, что обеим богиням, этруски приносили обильные жертвы. Кроме того, Мания считалась богиней ритуального безумия, а воздействие лунных фаз на протекание психических заболеваний было хорошо известно как в древности, так и теперь. Достаточно вспомнить явление лунатизма или обострение маниакальных депрессий в полнолуние...

Одни и те же Маны изображались этрусками и в женском, и в мужском обличье, например, изображения Мана — Ванф. Слово «ман» семантически связывалось с месяцем и мужским началом, при этом Солнце являлось женским божеством. Такие представления господствовали еще во времена матриархата. При патриархальном правлении основному божественному началу — Солнцу стали присваивать мужские признаки, а сам правитель, зачастую отождествлялся с Солнцем. Луна и Солнце в мифологических системах всегда образовывали небесную пару, поэтому Луна была отнесена к женскому началу. Неустойчивость отнесения Солнца к женскому или мужскому началу видна на многих этрусских памятниках.

Ванф, или Вант (Vanth), относится к демоническому множеству Манов, часто изображается вместе с богом Харуном (Хару). Постоянные атрибуты: свиток, факел, меч, змеи, обвивающие его руки, и ключ. Ванф, в отличие от Хару,

Харуном (Хару). Постоянные атрибуты: свиток, факел, меч, змеи, обвивающие его руки, и ключ. Ванф, в отличие от Хару, изображается как доброжелательная по отношению к умершим богиня.

изображается как доброжелательная по отношению к умершим богиня.

Она помогает, предупреждает и проводит в Загробный мир души умерших, свиток в ее руках мог содержать список прижизненных дел покойного. Факел, как атрибут, должен освещать путь в Загробный мир, ключ символизирует открытие ворот между мирами, меч и змеи напоминают о неминуемом воздаянии грешнику.

Ларвы или Лемуры — души дурных людей, которые сами терзались после смерти и вымещали свое зло на живых людях. Римляне полагали, что Ларвы по ночам покидают Подземный мир и преследуют своих бывших врагов. Ларвы могли насылать кошмары и страшные видения. В дни Лемурий — праздника мертвых, отмечаемого три ночи — 9, 11 и 13 мая, для умилостивления злых духов, приобретающих в это время наивысшую силу, глава семьи совершал древний обряд, который по преданию поведал Фаустулу и Акке Ларенции дух убитого братом Рема (Ovid. Fast., V, 429-484).

Хозяин дома вставал ровно в полночь босиком обходил все помещение и выходил за порог, где после очистительного омовения родниковой водой, хозяин клал в рот черные бобы и вынимая изо рта — 9 раз кидал их через плечо не оглядываясь. При этом он говорил: «Эти бобы я даю вам и этими бобами выкупаю себя и своих близких». Считалось, что Лемуры и Ларвы охотно поедают черные бобы. После кормления Ларвов глава дома опять совершал очистительное омовение родниковой водой и для того, что бы изгнать Ларвов из своего дома 9 раз ударял одним медным тазом о другой, каждый раз прося злых духов покинуть его дом.

Упоминание о черных бобах как о пище Ларвов, связывают их культ с культом этрусской богини безумия Манией, так как ее жертвенной пищей считалась бобовая каша и она также насылала жуткие видения и кошмары. Кроме того слова «Лар» и «Ларва» семантически близки, поэтому можно отнести Ларвов к разновидности злых Ларов, тем более, что богиня Мания считалась матерью Ларов, а Акка Ларентия, которая и ввела вышеописанный обряд, причислялась римлянами к Ларам.

Мания — подземная хтоническая богиня, считавшаяся матерью или бабкой Манов, а иногда Ларов (Лазов). Мания была одной из самых ужасных богинь этрусков — насылала на людей безумие.

В греческой мифологии Мания — персонификация безумия, насылаемого на людей преступивших закон и обычай. Она иногда отождествлялась с Эвменидами — богинями мщения. Храм Мании находился между Аркадией и Мессенией, где по преданию Орест был лишен ума за убийство матери.

Римляне заимствовали культ богини Мании у этрусков по причине большой силы и значимости этой богини. Из римских источников известно, что Мания — богиня мрака и безумия, культ которой в Риме имел черты культа умерших предков.

В Риме изображения богини Мании вывешивалось перед домом для его охраны. Аналогичные изображения, как принято считать — Горгоны Медузы, вывешивались и делались по фризу зданий у этрусков. Это может указывать на их идентичность так как культ богини Мании заимствован римлянами у этрусков, а отнесение изображений на этрусских храмах к Горгоне Медузе принято условно, исходя из греческих аналогов подобных изображений. Прототип обряда вывешивания изображения чудовища на домах и храмах существовал еще в древнем Вавилоне. Так маски чудовища Хумбабы у ассиро-вавилонцев служили той же охранной цели. Видимо, «богиня Медуза»⁵ этрусков — это и есть древнейшая богиня Мания.

этрусков. Это может указывать на их идентичность так как культ богини Мании заимствован римлянами у этрусков, а отнесение изображений на этрусских храмах к Горгоне Медузе принято условно, исходя из греческих аналогов подобных изображений. Прототип обряда вывешивания изображения чудовища на домах и храмах существовал еще в древнем Вавилоне. Так маски чудовища Хумбабы у ассиро-вавилонцев служили той же охранной цели. Видимо, «богиня Медуза»⁵ этрусков — это и есть древнейшая богиня Мания.

_____________________________

[5] Горгонейон — маска-оберег — заимствован греками из египетской традиции. Иконография Горгоны сложилась на основе танцующего египетского бога Беса. Неудивительно, что древнейшие Горгоны — бородаты. Змеиная прическа Горгоны — это переосмысленная греками египетская корона из уреев.

Основной жертвенной пищей богини в римские времена считалась бобовая каша, но этим жертвы Мании не ограничивались. Ее культ был связан с человеческими жертвами и отсеченными головами. Ранее говорилось, что по этрусским представлениям в голове находилась душа человека. Из этого следует, что страх перед Манией — не просто страх перед смертью, это страх перед безумием — гибелью души, после которого гибнет сама внутренняя сущность человека и не возможно его посмертное перерождение. Принесение в жертву головы указывает на древнейшее поверие, что Мания/Медуза — хозяйка Протоокеана, где растворяется даже душа человека. Позднее, в римские времена, вместо голов людей Мании приносили в жертву головку лука и чеснока.

Представления о Протоматерии как порождающей стихии, видимо, связаны с женским менструальным циклом. Женщины в это время имеют повышенную возбудимость, которая могла соотноситься с ритуальным безумием. Сама кровь, выходящая при менструальном цикле, возможно рассматривалась как отражение порождающего Протоокеана, с ней могли соотноситься обязательные кровавые жертвы.

У древних греков была известна богиня Геката (Ἑκάτη) имеющая малоазийское происхождение, что сближает ее появление с прародиной пеласгов и этрусков. Геката объединяет в себе характеристики этрусских богинь Аритими, Мании и Медузы.

Геката является ночной, демонической ипостасью лунной богини Артемиды/Аритими.⁶ Она отвечала за магию и колдовство, подобно богине Мании была связана с душами предков и карающими силами Преисподней. С Манией и Медузой богиню Гекату сближает ее облик: наличие змей в руках и волосах. Ее атрибутом являлся зажженный факел. Наличие подобного атрибута связывает ее с Манами, так как факел — один из символов Манов, как проводников в Загробный мир. Изображения Гекаты ставились на перекрестках дорог и там же ей приносились жертвы. Этот факт, сближает ее, согласно указанию Овидия, с культом Манов. Овидий пишет, что жертвы Манам нужно приносить на перекрестках дорог.

_____________________________

[6] Геката (Ἑκάτη) — ипостась Артемиды, впоследствии отделившаяся в отдельный персонаж.

ἕκατος 3 [ἑκάς] далекоразящий (эпитет Аполлона и Артемиды) Hom., Her., Aesch.

Отметим, что так же, как и Менрва, которая властвует на небе, на земле и в Загробном мире, Геката тоже имеет три ипостаси: Геката Пропилея — «земная»; Геката Урания — «небесная»; Геката Хтония — «подземная».

Мания имела праздник в один день с богом подземного огня Велхансом (Вулканом), что подчеркивает ее хтоническую природу и разрушительную силу, так как Велханс отвечал за извержения вулканов. Варрон, в свою очередь, считал Манию эквивалентом царицы Загробного мира Персефоны.

В коллекции Герхарда имеются гравюры с этрусских зеркал, где Медуза изображена мужеподобной и с бородой. Данный факт убеждает нас в том, что Медуза может быть одной из ипостасей богини Подземного мира — Мании, а ее мужеподобный вариант изображает пару Мании — бога Манта (Мантуса).

Возможно, Мантус соответствует богу героя-устроителя этрусских земель Тархона — отцу Диту. Тархон построил город Мантую в честь отца Дита. Имя «Мантус» этимологически близко к названию камня, закрывающего вход в Подземный мир — Mundus. В этрусских надписях не встречается имя бога Мантуса, но, согласно Сервию, на этрусском языке словом «мантус» (mantus) обозначался Dis pater города Мантуя, которая одно время стояла во главе этрусского Союза и, значит, выполняла роль аналогичную камню Мундусу, то есть осуществляла связь народа с божественными силами Неба и Подземного мира (Serv. Aen., X, 199 — Mantuam antem ideo nominatum quod etruska lingua Mantum Diten appellant).

Кроме того, слово Mundus имеет значение «небо» и «мир», с такими понятиями вполне мог соотноситься бог создатель мира — Дит. По-видимому, Дит и Мантус, просто другие имена (или эпитеты) бога создателя Dis Patera. Со временем, как это постоянно бывает при развитии мифологических представлений, функции Мантуса могли, частично перейти к царю богов Тину (Зевсу), а частично к царю Подземного мира Аите (Аиду). Представления об Аите, также претерпели определенные изменения, возможно одним из его «предшественников» был бог Вейовис. Отметим, что наличие нескольких имен одного и того же бога часто сбивает с толку исследователей. Известно, что во всех мировых традициях боги имели эпитеты, которыми часто и назывались, например Афродита — «пенорожденная», кроме того, боги часто имели по несколько ипостасей под разными именами, используемые в зависимости от проводимого религиозного ритуала. К этой путанице с именами прибавляется еще и то обстоятельство, что различные народы при контактах между собой называют одно и то же божество разными именами. Очень часто в обиходе находилось несколько имен одного и того же бога.

Вейовис считался царем Подземного мира, о чем говорится у Цицерона, который называет бога Вейовиса (Veiovis) подземным Юпитером этрусков (Cic. De nat. deor., III, 62). Роль Вейовиса, как одного из хозяев Подземного мира подчеркивается тем, что во второй главе в сочинении Марциана Капеллы Вейовис вершит суд над злыми духами (Martian Cap., II, 165).

Вейовис был довольно почитаемым богом: известно поклонение Вейовису на римском Капитолии. Согласно Авлу Геллию статуя Вейовиса на Капитолии изображала юного бога со стрелой в руке, стоящего рядом с козой, которую ему приносили в жертву (Aul. Gell., XII, II). Атрибутами Вейовиса были коза, как воплощение плодородия, и стрелы громовержца. У этрусков важнейшие боги могли распоряжаться громовыми стрелами, а у греков громовые стрелы принадлежали только громовержцу Зевсу. Наличие громовых стрел выводит Вейовиса в сонм высших богов, входивших в один из Советов Тина.

Частица "ve" в имени Veiovis означает отрицание (противопоставление), корень iovis — небо (jove). Следовательно, Вейовис противопоставляется небесному богу Юпитеру (Juvepater) и становится понятным, почему он назван Юпитером Подземного мира. Это противостояние условное, т.к. этруски, в отличие от большинства других древних народов, не ставили в оппозицию подземных и небесных богов.

Загробный мир — мир посмертного воздаяния души, мыслился этрусками как Подземный мир, мир хтонических сил, плодородной энергии, минералов, подземных вод и многого другого. Так называемые зло и жестокость ряда подземных богов их пантеона воспринимались ими просто как закон Вселенной, не требующий эмоциональных и нравственных оценок. Отличие в точке зрения на устройство и законы мироздания делали этрусков непонятными для их современников и части современных исследователей.

Еще одно божество Преисподней — Турмс, был проводником душ умерших в Загробном мире. На ряде зеркал встречается в сценах возрождения души. В позднейшее время, под греческим влиянием, Турмс заменен богом Хару — аналогом греческого Харона.

Бог Турмс (Turms) соотносился с греческим богом Гермесом. Есть изображение его спора с Аплу, где Тин является арбитром. Данная сцена, видимо, отражает греческий миф о том, как Гермес/Турмс украл стадо коров у Аполлона/Аплу и спор их решал громовержец Зевс/Тин, что подчеркивает почти полное слияние Турмса и Гермеса в позднеэтрусской традиции, где Турмс из проводника душ в Загробном мире стал, подобно Гермесу, вестником богов. Турмс, как и Гермес изображался обнаженным юношей в дорожном петасе, в сандалиях с крылышками.

Слияние Турмса и Гермеса (Ἑρμῆς) условно. В этрусских погребениях встречаются вотивные предметы, посвященные культу бога Херме. Надпись на саркофаге Лариса Пулены говорит о том, что у этрусков существовала специальная жреческая коллегия, посвященная культу Херме/Турмса как проводника душ. Существование двух имен у одного бога объясняется тем, что Херме был богом пеласгов, а Турмс — тирренов.

Имя Турмс, как указывает А.И. Немировский, происходит от корня tur в значении «куча камней», «башня». Имя Гермеса в древности производилось от ἕρμα («куча камней») (Dion. Chrys. 78, 19). Данное обстоятельство также указывает на идентичность обоих богов. Отметим, что имя «куча камней» может быть связано с обрядом насыпания курганов над могилами. Божество, охраняющее покой мертвого и помогающее его пути по Загробному миру, могло изначально носить имена — Гермес/Турмс.

обстоятельство также указывает на идентичность обоих богов. Отметим, что имя «куча камней» может быть связано с обрядом насыпания курганов над могилами. Божество, охраняющее покой мертвого и помогающее его пути по Загробному миру, могло изначально носить имена — Гермес/Турмс.

На одном из зеркал Турмс изображен держащим на руках бога Мариса (Марса), которому мог приходиться отцом. В этом случае Турмс может быть одной из ипостасей бога Фебрууса, и, предположительно, сыном бога Ани (Януса).

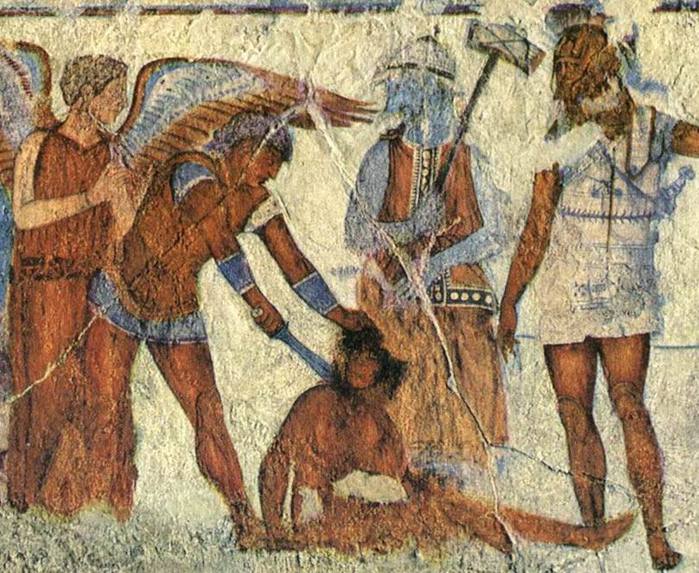

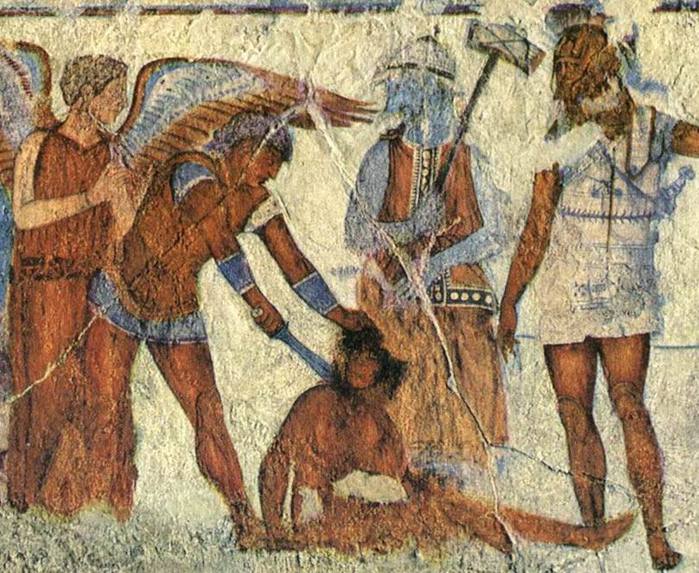

Демон смерти Хару (Харун), по мнению ряда ученых и по созвучию имен, соответствовал греческому Харону — перевозчику душ через реку Загробного мира Стикс. Однако, на ранних памятниках этрусков Хару имеет весьма зловещий вид. На сцене жертвоприношения человека из Вульчи V-IV вв. до н.э. Хару находится рядом с демоном Ванф. Он выглядел как демоническое существо с крючкообразным носом (загнутым, как у хищной птицы), острыми ушами, крыльями за спиной, в руке держал свой основной атрибут — молот на длинной рукояти. Сопоставление с хищными птицами не случайно. У этрусков хищные птицы считались символами смерти.

Харону — перевозчику душ через реку Загробного мира Стикс. Однако, на ранних памятниках этрусков Хару имеет весьма зловещий вид. На сцене жертвоприношения человека из Вульчи V-IV вв. до н.э. Хару находится рядом с демоном Ванф. Он выглядел как демоническое существо с крючкообразным носом (загнутым, как у хищной птицы), острыми ушами, крыльями за спиной, в руке держал свой основной атрибут — молот на длинной рукояти. Сопоставление с хищными птицами не случайно. У этрусков хищные птицы считались символами смерти.

В могиле Франсуа в Вульчи, второй половины IV века до н.э., в сцене жертвоприношения Ахиллом троянских пленников в честь Патрокла, запечатлен момент, когда Ахилл повергает на землю одного из троянцев и убивает его. Рядом изображен

жертвоприношения Ахиллом троянских пленников в честь Патрокла, запечатлен момент, когда Ахилл повергает на землю одного из троянцев и убивает его. Рядом изображен Хару с молотом. На демоне — конический головной убор и юбка.

Хару с молотом. На демоне — конический головной убор и юбка.

На рельефной урне из Кьюзи изображены ворота Подземного мира, перед которыми находятся адский пес Цербер и Хару вместе с душой умершего.

Из перечисленных изображений видно, что Хару нигде не изображен как проводник души, напротив, он имеет своим атрибутом молот как символ смерти. Следовательно, он — олицетворение самой физической смерти. Сцены, в которых изображен Хару, это или жертвоприношение, или убийство. На то, что этрусский Хару не идентичен древнегреческому Харону, указывает и его ужасающий вид, который проводнику в Загробный мир просто не нужен.

Много общего имел с Хару Тухулка, в облике которого соединены человеческие и звериные черты. Хару и Тухулка часто изображаются вместе как свидетели или исполнители воли богов в преисподней. Если отличительным атрибутом Хару является молот, то узнать Тухулку можно по обвивающим его змеям. Он также крылат, его загнутый крючковатый нос, как и у Хару, похож на клюв хищной птицы, на некоторых изображениях он и вовсе птицеголов.

Хару и Тухулка часто изображаются вместе как свидетели или исполнители воли богов в преисподней. Если отличительным атрибутом Хару является молот, то узнать Тухулку можно по обвивающим его змеям. Он также крылат, его загнутый крючковатый нос, как и у Хару, похож на клюв хищной птицы, на некоторых изображениях он и вовсе птицеголов.

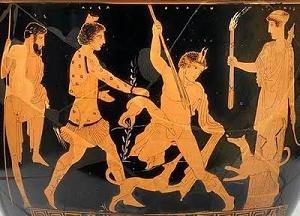

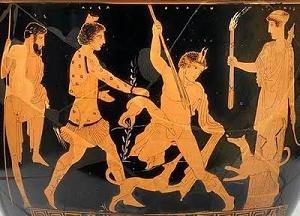

Имя Тухулки встречается на этрусских памятниках начиная с IV века до н.э. В могиле Орка он изображен как существо с крыльями грифа, ушами лошади, подымающимися в виде змей над головой волосами. Существует довольно много изображений этого демона. Так, например, на краснофигурном кратере из Вульчи, IV века до н.э., изображены Харон с молотом и Тухулка с двумя змеями в сцене прощания двух супругов. В барельефах IV века до н.э. встречаются страшные сцены: демоны, вооруженные луками и стрелами, увлекают за собой души мертвых в Загробное царство, где чудовищный Тухулка избивает их своим огромным посохом. Тухулка иногда изображался с двузубыми вилами, что является характерным признаком греческого царя Подземного царства — Аида.

Еще один персонаж Загробного мира — Ферсу. На изображении Ферсу в могиле Авгуров присутствует собака (или волк). Подобные сюжеты встречаются также в гробницах Олимпиады и Пульчинеллы. На фреске изображена борьба человека с собакой, науськанной на него Ферсу. Человек в данной сцене, видимо, Геракл. В могиле Пульчинеллы Ферсу изображен убегающим. Есть основания полагать, что в случае победы человека над собакой, Ферсу осмеивался и изгонялся. К таким ритуальным действиям у этрусков относились театрализованные представления мифологических сюжетов, соответствующих проводимым праздникам, а также гладиаторские бои и травля людей собаками.

видимо, Геракл. В могиле Пульчинеллы Ферсу изображен убегающим. Есть основания полагать, что в случае победы человека над собакой, Ферсу осмеивался и изгонялся. К таким ритуальным действиям у этрусков относились театрализованные представления мифологических сюжетов, соответствующих проводимым праздникам, а также гладиаторские бои и травля людей собаками.

Н.К.Тимофеева указывает возможную параллель изображений с участием Ферсу и тем, что последний царь лидийской династии Гераклидов носил имя Кандаулес — «душитель псов».⁷ Подобная связь вполне возможна, так как Гераклиды считали своим предком Геракла. Сам Геракл по греческой легенде сражался с адским псом Цербером. Поэтому, борьба человека с собакой на этрусских фресках могла отображать ритуальные игры, имитирующие бой Геракла с адским псом. По легенде, Геракл сражался с Цербером голыми руками, он душил пса — отсюда могло пойти почетное царское имя, отражающее один из эпитетов Геракла — «душитель псов».

_____________________________

[7] Тимофеева Н.К. «Этрусский Ферсу и лидийский Кандаулес».

Кроме чисто спортивных игр, этруски проводили состязания, которые по своей сути являлись человеческими жертвоприношениями. Такими играми являлись гладиаторские бои, которые позже были заимствованы у этрусков римлянами и стали развлечением римских граждан, тогда как у этрусков они носили жертвенный ритуальный характер, и проводились на тризнах по усопшим и во время религиозных праздников. Об этрусском происхождении гладиаторских боев известно от Афинея (Athen. IV, 153). Согласно преданию, именно этруски принесли в Кампанию обычай проводить на похоронах гладиаторские бои. Первые гладиаторские бои в Риме, которые еще носили ритуальный смысл, организовали в 264 г. до н.э. братья Марк и Децим в память своего скончавшегося отца Юния Пера.

Обычай «погребальных» игр был связан с облегчением покойному загробного пути. (На Руси такой обычай назывался тризной и сопровождался ритуальными играми и обрядами. Он сохранялся еше долгое время после принятия христианства.) В данном случае мы сталкиваемся с достаточно сложными магическими действиями. Оно состояло в двух последовательных соотнесениях подобных друг другу явлений с базовой мифологемой и ритуальным воздействием на прохождение подобных мифологеме явлений. Первое явление относилось к мифологеме о ночном прохождении богом Солнца Подземного мира, и о его борьбе с силами тьмы, препятствующими его возрождению. Душа человека, проходящая препятствия Загробного мира и стремящаяся к новому возрождению, соотносилась с Солнцем. С другой стороны, состязания являлись по правилам магии подобия, своеобразной жертвой солнечному богу, от которого ждали помощи душе покойного.

Даже возникновение всем известных Олимпийских игр, а кроме них Пифийских, Немейских и Истмийских состязаний, исторически связано с ритуалом, посвященным смерти-возрождению солнечных богов. В связи с этим становится понятным греческий и этрусский обычай увенчивать победителя в таких играх лавровым венком. Лавр связан с погребальным культом и является древом смерти и возрождения. Победитель в играх, увенчанный лавровым венком, олицетворял «воцарившуюся» в Загробном мире душу покойного, происходила магическая замена испытаний в Загробном мире для души на испытания в проводимых состязаниях.

Судя по всему, традиция награждать победителей венком заимствована из египетских мистерий. Начиная со времени Нового царства, умершим дается «венок оправдания». Этот обычай является символическим выражением для обозначения невиновности перед судом Осириса в загробном мире. Такие венки обвивали диадемы умерших правителей, а позднее служили вообще украшением мумии. В одном из текстов проводится сравнение с венком Осириса как знаком триумфа над его соперником Сетом, полученным от Амона.

Древнегреческий обычай изображать в скульптуре победителей в Олимпийских и иных играх и воздавать скульптурам божественные почести связан с тем же принципом древней магии замещения, когда под победителем в играх понималось торжество бога или воцарение души усопшего предка. Аналогичный подход мы видим в этрусском обычае триумфа.

Тот же ритуальный смысл несла в себе и травля людей собаками, отражающая победу Геркле (Геракла) над адским псом Кербером. Победа человека над собакой означала возможность посмертного возрождения и возвращения из Загробного мира. Человек, подобно богу Геркле, должен был преодолеть ужасы и препятствия Загробного мира. Борьба человека с собакой в этом случае являлась магическим ритуалом, облегчающим странствия души умершего в Загробном мире, поэтому зрители поединка ожидали победы человека над силами Аида, отождествляемыми с собакой.

Проводя параллели этрусских ритуалов с традициями других народов, отметим, что на Крите в IV в. до н.э. после царских похорон проводились атлетические игры, скачки, регаты, а также танцы и хоровое пение.

Античное искусство. Живопись. Этрурия.

Этрурия. Фрески.

_______________________________

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Наговицин А.Е.

МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ ЭТРУСКОВ

Демоны Маны, в поздние этрусские и ранние римские времена, представлялись, по римским источникам, как добрые боги, в отличие от Лемуров. Их просили даровать за добродетельную жизнь блаженство покойному. Они считались покровителями каждого рода, местности и города, хранителями гробниц. С ними связана страшная подземная богиня Мания, насылающая безумие. Маны в поздние римские времена слились с Ларами и Гениями, как души умерших. Доброту Манов нужно понимать с известными оговорками, так как их боялись и нарушения обрядов, связанных с культом Манов могло повлечь за собой серьезные последствия. Кроме того, Марциан Капелла указывает на существование добрых и злых Манов (Mart. Cap., II, 165). В небесном каталоге этого автора Маны занимают два места в зависимости от своих характеристик.

Этрусские Маны, в отличие от их более поздних римских аналогов, были богами, а представление о них только как о душах предков имело поздний характер. Маны считались гарантами этрусских законов и благополучия, символом которых являлся негасимый огонь как в доме каждой семьи, так и Священный Огонь города. В древнейшие времена хранительницей священного очага была женщина, со временем эта функция перешла к мужчине, а на уровне города — к Лукумонам.

Празднество в честь Манов — Februarius (от februare «совершать очистительные обряды, очищать») приходилось на последний месяц года, когда происходило культовое очищение в праздник Фебрууса, этрусского бога подземного царства. Жрецы в это время выходили на улицы и хлестали прохожих ремнями из козлиных шкур (которые назывались фебралиями). Праздники длились в течение девяти дней (13 – 21 февраля). Кульминация Фебралий приходилась на последний день — 21 февраля, и сопровождалась торжественной трапезой в честь предков.

28 февраля — последний день года в этрусском календаре. Относились к нему очень серьезно, и подготовка к переходу в новый год была связана, в первую очередь, не с приготовлением пиршественного веселья, как ныне принято, а с очищением. Возле многих храмов имелись священные пруды, которые как раз и были предназначены для этого: омовение в них избавляло от скверны, напастей и прочего. В ходе соответствующих ритуалов основным намерением этрусков было очищение как священнодействие, направленное на благую и успешную жизнь в новом году.

В дни поминовения усопших Манам римлянами приносились жертвы. Известно, что, например, в Каристии на могилы предков приносили угощение, а само место захоронения украшали цветами.

В праздник Паранталии открывался, закрытый «камнем Манов» (lapis manalis), вход в подземелье — Мундус, считавшийся входом в мир мертвых, и духи предков выпускались на свободу для общения со своими потомками. (Ovid. Fast., IV, 821 сл.) Историк Древнего Рима Ж.Бейе описывает священную процессию, которая несла камень по улицам Рима, выпуская из Загробного мира не только предков Манов, но и дождь. Ибо считалось, что Маны имеют власть над подземными водами.

Каждый из 12 городов Этрусского Союза обязательно должен был иметь свой мистический центр Мундус для общения с Подземным миром. Известно, что изначальный Рим был заложен по обряду этрусков. Закладка города являлась действием сакральным. Основанный город ограждался от внешнего мира городской чертой (опахивание ритуальной бороздой). Сама борозда, согласно этрусскому ритуалу должна была очертить окружность, что соответствует представлениям этрусков о Небесном мире — Темплум (templum). Священные стены города на этрусском назывались tular spular, а на латыни — померий. Интересно описание закладки Рима у Плутарха в «Ромуле»:

«Там, где сейчас находится Комиций — место народного собрания, вырыли круглую яму, куда положили начатки всего, что по закону считается чистым, по своим свойствам необходимым. Потом каждый бросил туда горсть земли, принесенной из тех краев, откуда пришел, и землю эту перемешали. Яму эту по-латыни называют так же, как и небо — Мундус. Она должна была служить как бы центром круга, отмечающего границу будущего города. Основатель города вложил в плуг медный сошник, впряг белого быка и корову и, погоняя их, провел глубокую борозду по намеченной линии границы города. Шедшие за ним откидывали поднятый плугом пласт внутрь, по направлению к городу, следя за тем, чтобы ни один комок не лег по другую сторону борозды... На месте предполагаемых ворот сошник вытаскивали, а плуг приподнимали над землей так, что борозда прерывалась. Поэтому вся стена, кроме ворот, считается священной». (Plut. Rom. 11)

Белый цвет быка и коровы связан с цветом, угодным небесным богам, сами бык и корова символизировали Небесную пару Тина (Зевс) и Уни (Юнона), которые как бы сами основывали город и определяли его границы.

Бросание в общую яму горсти земли, принесенной с родины — важнейший обряд при закладки города, так как этруски и италики верили, что в родной земле заключены души предков. Поэтому, заложенный по такому обряду город становился их истинной родиной, куда переселялись души предков.

Мундус в Риме находился на Палатинском холме. Он открывался 3 раза в год. Во время открытия Мундуса Манам приносились жертвы — молоко, вода, вино, кровь черных баранов, овец, свиней. Во время жертвоприношения Манам все храмы были закрыты, а свадьбы запрещались. Овидий в «Фастах» описывает обряд поклонения Манам:

«Честь и могилам дана. Ублажайте отчие души.

И небольшие дары ставьте на пепел костров!

Маны не многого ждут: они ценят почтение выше

Пышных даров. Боги Стикса отнюдь не жадны.

Рады они черепкам, увитым скромным веночком,

Горстке малой зерна, соли крупинке одной,

Хлеба кусочку в вине, лепесткам цветущих фиалок:

Все это брось в черепке посередине дорог.

Можно и большее дать, но и этим ты тени умолишь.

И помолись ты еще у погребальных костров».

(Пер. Ф.Петровского)

Древнее смысловое значение слова «Ман» восходит к наименованию месяца (греч. μήν).¹ Так, например, во Фригии бог месяца и смерти Мен (греч. Μήν, Μῆνος) умирал и нисходил в Подземный мир. Он изображался как безбородый юноша с серпом за плечами. Серп, возможно, был намеком на «ущербность» месяца и связь лунного календаря с сезонностью сельскохозяйственных работ, что подтверждается покровительством Мена растительности. Тот же смысл несут имена индоевропейского бога Менса — месяца, брата или мужа богини Солнца — Сау, балтийского месяца Менеса, мужа богини солнца Саулес, готское Мен — месяц, греческой Луны-Мены² и скандинавского мифологического бога месяца — Мани, брата Соль³ — Солнца, управляющего ходом звезд.

_____________________________

[1] μήν, дор. μάν (ᾱ), эол.-ион. μείς, gen. μηνός ὁ (дор. dat. pl. μασί)

1) месяц; ex. οἱ κατὰ μῆνα σχηματισμοί Arst. — месячные фазы (луны);

2) (=μηνίσκος) луночка, серповидный козырек или навес Arph.

3) pl. календарь; ex. (μῆνας οἱ Σαβῖνοι τοὺς Ῥωμαίων ἐδέξαντο Plut.).

[2] Μήνη ἡ (=Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.

[3] σόλος ὁ диск, шар (lat. sol, solis солнце).

Одновременная семантическая связь имени Манов с Луной и их же отношение к Подземному миру не должна удивлять. Хорошо известно представление древних египтян и ассиро-вавилонян о посмертном нахождении души и в Подземном мире, и среди созвездий. В ряде случаев мыслилось, что на небо попадают только достойные души.

Само имя Манов указывает на древность этрусского верования в них, и на его изначальный характер. По-видимому, Маны, или их прототип, были в глубокой древности связаны с лунной символикой, культом первопредка и мужским началом. На это указывает связь однокоренных с именем Манов понятий в различных космогонических системах с культом луны и месяца. Соотнесение имени Манов с символикой луны дает основание обратиться к сравнению культа Манов и их матери богини Мании⁴ с культом лунной богини Аритими.

_____________________________

[4] Этрусское имя Мания имеет греческую этимологию и связана с безумствующими (μανιάς) служительницами лунного культа — менадами (μαινάς). Впоследствии слово приобрело расширительное толкование, и стало нарицательным.

μανία, ион. μᾰνίη ἡ тж. pl.

1) сумасшествие, душевная болезнь, безумие Pind., Her., Trag. etc.

2) исступление, вдохновение, восторженность;

μανιάς (-άδος) adj. f, тж. n бешеная, исступленная.

Культ Аритими включал в себя сакральные обряды, женской жреческой магии. Помимо этого, богиня Аритими в древности была связана с представлениями о перерождении души и вечной жизнью. Близость богинь Мании и Аритими косвенно подтверждается тем фактом, что обеим богиням, этруски приносили обильные жертвы. Кроме того, Мания считалась богиней ритуального безумия, а воздействие лунных фаз на протекание психических заболеваний было хорошо известно как в древности, так и теперь. Достаточно вспомнить явление лунатизма или обострение маниакальных депрессий в полнолуние...

Одни и те же Маны изображались этрусками и в женском, и в мужском обличье, например, изображения Мана — Ванф. Слово «ман» семантически связывалось с месяцем и мужским началом, при этом Солнце являлось женским божеством. Такие представления господствовали еще во времена матриархата. При патриархальном правлении основному божественному началу — Солнцу стали присваивать мужские признаки, а сам правитель, зачастую отождествлялся с Солнцем. Луна и Солнце в мифологических системах всегда образовывали небесную пару, поэтому Луна была отнесена к женскому началу. Неустойчивость отнесения Солнца к женскому или мужскому началу видна на многих этрусских памятниках.

Ванф, или Вант (Vanth), относится к демоническому множеству Манов, часто изображается вместе с богом

Харуном (Хару). Постоянные атрибуты: свиток, факел, меч, змеи, обвивающие его руки, и ключ. Ванф, в отличие от Хару,

Харуном (Хару). Постоянные атрибуты: свиток, факел, меч, змеи, обвивающие его руки, и ключ. Ванф, в отличие от Хару, изображается как доброжелательная по отношению к умершим богиня.

изображается как доброжелательная по отношению к умершим богиня. Она помогает, предупреждает и проводит в Загробный мир души умерших, свиток в ее руках мог содержать список прижизненных дел покойного. Факел, как атрибут, должен освещать путь в Загробный мир, ключ символизирует открытие ворот между мирами, меч и змеи напоминают о неминуемом воздаянии грешнику.

Ларвы или Лемуры — души дурных людей, которые сами терзались после смерти и вымещали свое зло на живых людях. Римляне полагали, что Ларвы по ночам покидают Подземный мир и преследуют своих бывших врагов. Ларвы могли насылать кошмары и страшные видения. В дни Лемурий — праздника мертвых, отмечаемого три ночи — 9, 11 и 13 мая, для умилостивления злых духов, приобретающих в это время наивысшую силу, глава семьи совершал древний обряд, который по преданию поведал Фаустулу и Акке Ларенции дух убитого братом Рема (Ovid. Fast., V, 429-484).

Хозяин дома вставал ровно в полночь босиком обходил все помещение и выходил за порог, где после очистительного омовения родниковой водой, хозяин клал в рот черные бобы и вынимая изо рта — 9 раз кидал их через плечо не оглядываясь. При этом он говорил: «Эти бобы я даю вам и этими бобами выкупаю себя и своих близких». Считалось, что Лемуры и Ларвы охотно поедают черные бобы. После кормления Ларвов глава дома опять совершал очистительное омовение родниковой водой и для того, что бы изгнать Ларвов из своего дома 9 раз ударял одним медным тазом о другой, каждый раз прося злых духов покинуть его дом.

Упоминание о черных бобах как о пище Ларвов, связывают их культ с культом этрусской богини безумия Манией, так как ее жертвенной пищей считалась бобовая каша и она также насылала жуткие видения и кошмары. Кроме того слова «Лар» и «Ларва» семантически близки, поэтому можно отнести Ларвов к разновидности злых Ларов, тем более, что богиня Мания считалась матерью Ларов, а Акка Ларентия, которая и ввела вышеописанный обряд, причислялась римлянами к Ларам.

Мания — подземная хтоническая богиня, считавшаяся матерью или бабкой Манов, а иногда Ларов (Лазов). Мания была одной из самых ужасных богинь этрусков — насылала на людей безумие.

В греческой мифологии Мания — персонификация безумия, насылаемого на людей преступивших закон и обычай. Она иногда отождествлялась с Эвменидами — богинями мщения. Храм Мании находился между Аркадией и Мессенией, где по преданию Орест был лишен ума за убийство матери.

Римляне заимствовали культ богини Мании у этрусков по причине большой силы и значимости этой богини. Из римских источников известно, что Мания — богиня мрака и безумия, культ которой в Риме имел черты культа умерших предков.

В Риме изображения богини Мании вывешивалось перед домом для его охраны. Аналогичные изображения, как принято считать — Горгоны Медузы, вывешивались и делались по фризу зданий у

этрусков. Это может указывать на их идентичность так как культ богини Мании заимствован римлянами у этрусков, а отнесение изображений на этрусских храмах к Горгоне Медузе принято условно, исходя из греческих аналогов подобных изображений. Прототип обряда вывешивания изображения чудовища на домах и храмах существовал еще в древнем Вавилоне. Так маски чудовища Хумбабы у ассиро-вавилонцев служили той же охранной цели. Видимо, «богиня Медуза»⁵ этрусков — это и есть древнейшая богиня Мания.

этрусков. Это может указывать на их идентичность так как культ богини Мании заимствован римлянами у этрусков, а отнесение изображений на этрусских храмах к Горгоне Медузе принято условно, исходя из греческих аналогов подобных изображений. Прототип обряда вывешивания изображения чудовища на домах и храмах существовал еще в древнем Вавилоне. Так маски чудовища Хумбабы у ассиро-вавилонцев служили той же охранной цели. Видимо, «богиня Медуза»⁵ этрусков — это и есть древнейшая богиня Мания._____________________________

[5] Горгонейон — маска-оберег — заимствован греками из египетской традиции. Иконография Горгоны сложилась на основе танцующего египетского бога Беса. Неудивительно, что древнейшие Горгоны — бородаты. Змеиная прическа Горгоны — это переосмысленная греками египетская корона из уреев.

Основной жертвенной пищей богини в римские времена считалась бобовая каша, но этим жертвы Мании не ограничивались. Ее культ был связан с человеческими жертвами и отсеченными головами. Ранее говорилось, что по этрусским представлениям в голове находилась душа человека. Из этого следует, что страх перед Манией — не просто страх перед смертью, это страх перед безумием — гибелью души, после которого гибнет сама внутренняя сущность человека и не возможно его посмертное перерождение. Принесение в жертву головы указывает на древнейшее поверие, что Мания/Медуза — хозяйка Протоокеана, где растворяется даже душа человека. Позднее, в римские времена, вместо голов людей Мании приносили в жертву головку лука и чеснока.

Представления о Протоматерии как порождающей стихии, видимо, связаны с женским менструальным циклом. Женщины в это время имеют повышенную возбудимость, которая могла соотноситься с ритуальным безумием. Сама кровь, выходящая при менструальном цикле, возможно рассматривалась как отражение порождающего Протоокеана, с ней могли соотноситься обязательные кровавые жертвы.

У древних греков была известна богиня Геката (Ἑκάτη) имеющая малоазийское происхождение, что сближает ее появление с прародиной пеласгов и этрусков. Геката объединяет в себе характеристики этрусских богинь Аритими, Мании и Медузы.

Геката является ночной, демонической ипостасью лунной богини Артемиды/Аритими.⁶ Она отвечала за магию и колдовство, подобно богине Мании была связана с душами предков и карающими силами Преисподней. С Манией и Медузой богиню Гекату сближает ее облик: наличие змей в руках и волосах. Ее атрибутом являлся зажженный факел. Наличие подобного атрибута связывает ее с Манами, так как факел — один из символов Манов, как проводников в Загробный мир. Изображения Гекаты ставились на перекрестках дорог и там же ей приносились жертвы. Этот факт, сближает ее, согласно указанию Овидия, с культом Манов. Овидий пишет, что жертвы Манам нужно приносить на перекрестках дорог.

_____________________________

[6] Геката (Ἑκάτη) — ипостась Артемиды, впоследствии отделившаяся в отдельный персонаж.

ἕκατος 3 [ἑκάς] далекоразящий (эпитет Аполлона и Артемиды) Hom., Her., Aesch.

Отметим, что так же, как и Менрва, которая властвует на небе, на земле и в Загробном мире, Геката тоже имеет три ипостаси: Геката Пропилея — «земная»; Геката Урания — «небесная»; Геката Хтония — «подземная».

«О Геката! Змеевласая повелительница псов, <…> о королева, ведущая свою колесницу наравне с Гелиосом, кто с тройными формами тройного изящества танцует на пиру со звездами. <…> Тебя величают Геката Многоименная (Ἑκάτη, «далекоразящая»): Мене (Μήνη, «луна»); рассекающая воздух стрелами Артемида; Персефона. Ночная, сияющая, троеименная, троеголовая, Селена с тремя голосами, триморфная, троеликая, троешеяя, богиня трёх путей»… (Обращение к Гекате. PGM IV. 2785)

Мания имела праздник в один день с богом подземного огня Велхансом (Вулканом), что подчеркивает ее хтоническую природу и разрушительную силу, так как Велханс отвечал за извержения вулканов. Варрон, в свою очередь, считал Манию эквивалентом царицы Загробного мира Персефоны.

В коллекции Герхарда имеются гравюры с этрусских зеркал, где Медуза изображена мужеподобной и с бородой. Данный факт убеждает нас в том, что Медуза может быть одной из ипостасей богини Подземного мира — Мании, а ее мужеподобный вариант изображает пару Мании — бога Манта (Мантуса).

Возможно, Мантус соответствует богу героя-устроителя этрусских земель Тархона — отцу Диту. Тархон построил город Мантую в честь отца Дита. Имя «Мантус» этимологически близко к названию камня, закрывающего вход в Подземный мир — Mundus. В этрусских надписях не встречается имя бога Мантуса, но, согласно Сервию, на этрусском языке словом «мантус» (mantus) обозначался Dis pater города Мантуя, которая одно время стояла во главе этрусского Союза и, значит, выполняла роль аналогичную камню Мундусу, то есть осуществляла связь народа с божественными силами Неба и Подземного мира (Serv. Aen., X, 199 — Mantuam antem ideo nominatum quod etruska lingua Mantum Diten appellant).

Кроме того, слово Mundus имеет значение «небо» и «мир», с такими понятиями вполне мог соотноситься бог создатель мира — Дит. По-видимому, Дит и Мантус, просто другие имена (или эпитеты) бога создателя Dis Patera. Со временем, как это постоянно бывает при развитии мифологических представлений, функции Мантуса могли, частично перейти к царю богов Тину (Зевсу), а частично к царю Подземного мира Аите (Аиду). Представления об Аите, также претерпели определенные изменения, возможно одним из его «предшественников» был бог Вейовис. Отметим, что наличие нескольких имен одного и того же бога часто сбивает с толку исследователей. Известно, что во всех мировых традициях боги имели эпитеты, которыми часто и назывались, например Афродита — «пенорожденная», кроме того, боги часто имели по несколько ипостасей под разными именами, используемые в зависимости от проводимого религиозного ритуала. К этой путанице с именами прибавляется еще и то обстоятельство, что различные народы при контактах между собой называют одно и то же божество разными именами. Очень часто в обиходе находилось несколько имен одного и того же бога.

Вейовис считался царем Подземного мира, о чем говорится у Цицерона, который называет бога Вейовиса (Veiovis) подземным Юпитером этрусков (Cic. De nat. deor., III, 62). Роль Вейовиса, как одного из хозяев Подземного мира подчеркивается тем, что во второй главе в сочинении Марциана Капеллы Вейовис вершит суд над злыми духами (Martian Cap., II, 165).

Вейовис был довольно почитаемым богом: известно поклонение Вейовису на римском Капитолии. Согласно Авлу Геллию статуя Вейовиса на Капитолии изображала юного бога со стрелой в руке, стоящего рядом с козой, которую ему приносили в жертву (Aul. Gell., XII, II). Атрибутами Вейовиса были коза, как воплощение плодородия, и стрелы громовержца. У этрусков важнейшие боги могли распоряжаться громовыми стрелами, а у греков громовые стрелы принадлежали только громовержцу Зевсу. Наличие громовых стрел выводит Вейовиса в сонм высших богов, входивших в один из Советов Тина.

Частица "ve" в имени Veiovis означает отрицание (противопоставление), корень iovis — небо (jove). Следовательно, Вейовис противопоставляется небесному богу Юпитеру (Juvepater) и становится понятным, почему он назван Юпитером Подземного мира. Это противостояние условное, т.к. этруски, в отличие от большинства других древних народов, не ставили в оппозицию подземных и небесных богов.

Загробный мир — мир посмертного воздаяния души, мыслился этрусками как Подземный мир, мир хтонических сил, плодородной энергии, минералов, подземных вод и многого другого. Так называемые зло и жестокость ряда подземных богов их пантеона воспринимались ими просто как закон Вселенной, не требующий эмоциональных и нравственных оценок. Отличие в точке зрения на устройство и законы мироздания делали этрусков непонятными для их современников и части современных исследователей.

Еще одно божество Преисподней — Турмс, был проводником душ умерших в Загробном мире. На ряде зеркал встречается в сценах возрождения души. В позднейшее время, под греческим влиянием, Турмс заменен богом Хару — аналогом греческого Харона.

Бог Турмс (Turms) соотносился с греческим богом Гермесом. Есть изображение его спора с Аплу, где Тин является арбитром. Данная сцена, видимо, отражает греческий миф о том, как Гермес/Турмс украл стадо коров у Аполлона/Аплу и спор их решал громовержец Зевс/Тин, что подчеркивает почти полное слияние Турмса и Гермеса в позднеэтрусской традиции, где Турмс из проводника душ в Загробном мире стал, подобно Гермесу, вестником богов. Турмс, как и Гермес изображался обнаженным юношей в дорожном петасе, в сандалиях с крылышками.

Слияние Турмса и Гермеса (Ἑρμῆς) условно. В этрусских погребениях встречаются вотивные предметы, посвященные культу бога Херме. Надпись на саркофаге Лариса Пулены говорит о том, что у этрусков существовала специальная жреческая коллегия, посвященная культу Херме/Турмса как проводника душ. Существование двух имен у одного бога объясняется тем, что Херме был богом пеласгов, а Турмс — тирренов.

Имя Турмс, как указывает А.И. Немировский, происходит от корня tur в значении «куча камней», «башня». Имя Гермеса в древности производилось от ἕρμα («куча камней») (Dion. Chrys. 78, 19). Данное

обстоятельство также указывает на идентичность обоих богов. Отметим, что имя «куча камней» может быть связано с обрядом насыпания курганов над могилами. Божество, охраняющее покой мертвого и помогающее его пути по Загробному миру, могло изначально носить имена — Гермес/Турмс.

обстоятельство также указывает на идентичность обоих богов. Отметим, что имя «куча камней» может быть связано с обрядом насыпания курганов над могилами. Божество, охраняющее покой мертвого и помогающее его пути по Загробному миру, могло изначально носить имена — Гермес/Турмс.На одном из зеркал Турмс изображен держащим на руках бога Мариса (Марса), которому мог приходиться отцом. В этом случае Турмс может быть одной из ипостасей бога Фебрууса, и, предположительно, сыном бога Ани (Януса).

Демон смерти Хару (Харун), по мнению ряда ученых и по созвучию имен, соответствовал греческому

Харону — перевозчику душ через реку Загробного мира Стикс. Однако, на ранних памятниках этрусков Хару имеет весьма зловещий вид. На сцене жертвоприношения человека из Вульчи V-IV вв. до н.э. Хару находится рядом с демоном Ванф. Он выглядел как демоническое существо с крючкообразным носом (загнутым, как у хищной птицы), острыми ушами, крыльями за спиной, в руке держал свой основной атрибут — молот на длинной рукояти. Сопоставление с хищными птицами не случайно. У этрусков хищные птицы считались символами смерти.

Харону — перевозчику душ через реку Загробного мира Стикс. Однако, на ранних памятниках этрусков Хару имеет весьма зловещий вид. На сцене жертвоприношения человека из Вульчи V-IV вв. до н.э. Хару находится рядом с демоном Ванф. Он выглядел как демоническое существо с крючкообразным носом (загнутым, как у хищной птицы), острыми ушами, крыльями за спиной, в руке держал свой основной атрибут — молот на длинной рукояти. Сопоставление с хищными птицами не случайно. У этрусков хищные птицы считались символами смерти.В могиле Франсуа в Вульчи, второй половины IV века до н.э., в сцене

жертвоприношения Ахиллом троянских пленников в честь Патрокла, запечатлен момент, когда Ахилл повергает на землю одного из троянцев и убивает его. Рядом изображен

жертвоприношения Ахиллом троянских пленников в честь Патрокла, запечатлен момент, когда Ахилл повергает на землю одного из троянцев и убивает его. Рядом изображен Хару с молотом. На демоне — конический головной убор и юбка.

Хару с молотом. На демоне — конический головной убор и юбка.На рельефной урне из Кьюзи изображены ворота Подземного мира, перед которыми находятся адский пес Цербер и Хару вместе с душой умершего.

Из перечисленных изображений видно, что Хару нигде не изображен как проводник души, напротив, он имеет своим атрибутом молот как символ смерти. Следовательно, он — олицетворение самой физической смерти. Сцены, в которых изображен Хару, это или жертвоприношение, или убийство. На то, что этрусский Хару не идентичен древнегреческому Харону, указывает и его ужасающий вид, который проводнику в Загробный мир просто не нужен.

Много общего имел с Хару Тухулка, в облике которого соединены человеческие и звериные черты.

Хару и Тухулка часто изображаются вместе как свидетели или исполнители воли богов в преисподней. Если отличительным атрибутом Хару является молот, то узнать Тухулку можно по обвивающим его змеям. Он также крылат, его загнутый крючковатый нос, как и у Хару, похож на клюв хищной птицы, на некоторых изображениях он и вовсе птицеголов.

Хару и Тухулка часто изображаются вместе как свидетели или исполнители воли богов в преисподней. Если отличительным атрибутом Хару является молот, то узнать Тухулку можно по обвивающим его змеям. Он также крылат, его загнутый крючковатый нос, как и у Хару, похож на клюв хищной птицы, на некоторых изображениях он и вовсе птицеголов. Имя Тухулки встречается на этрусских памятниках начиная с IV века до н.э. В могиле Орка он изображен как существо с крыльями грифа, ушами лошади, подымающимися в виде змей над головой волосами. Существует довольно много изображений этого демона. Так, например, на краснофигурном кратере из Вульчи, IV века до н.э., изображены Харон с молотом и Тухулка с двумя змеями в сцене прощания двух супругов. В барельефах IV века до н.э. встречаются страшные сцены: демоны, вооруженные луками и стрелами, увлекают за собой души мертвых в Загробное царство, где чудовищный Тухулка избивает их своим огромным посохом. Тухулка иногда изображался с двузубыми вилами, что является характерным признаком греческого царя Подземного царства — Аида.

Еще один персонаж Загробного мира — Ферсу. На изображении Ферсу в могиле Авгуров присутствует собака (или волк). Подобные сюжеты встречаются также в гробницах Олимпиады и Пульчинеллы. На фреске изображена борьба человека с собакой, науськанной на него Ферсу. Человек в данной сцене,

видимо, Геракл. В могиле Пульчинеллы Ферсу изображен убегающим. Есть основания полагать, что в случае победы человека над собакой, Ферсу осмеивался и изгонялся. К таким ритуальным действиям у этрусков относились театрализованные представления мифологических сюжетов, соответствующих проводимым праздникам, а также гладиаторские бои и травля людей собаками.

видимо, Геракл. В могиле Пульчинеллы Ферсу изображен убегающим. Есть основания полагать, что в случае победы человека над собакой, Ферсу осмеивался и изгонялся. К таким ритуальным действиям у этрусков относились театрализованные представления мифологических сюжетов, соответствующих проводимым праздникам, а также гладиаторские бои и травля людей собаками.Н.К.Тимофеева указывает возможную параллель изображений с участием Ферсу и тем, что последний царь лидийской династии Гераклидов носил имя Кандаулес — «душитель псов».⁷ Подобная связь вполне возможна, так как Гераклиды считали своим предком Геракла. Сам Геракл по греческой легенде сражался с адским псом Цербером. Поэтому, борьба человека с собакой на этрусских фресках могла отображать ритуальные игры, имитирующие бой Геракла с адским псом. По легенде, Геракл сражался с Цербером голыми руками, он душил пса — отсюда могло пойти почетное царское имя, отражающее один из эпитетов Геракла — «душитель псов».

_____________________________

[7] Тимофеева Н.К. «Этрусский Ферсу и лидийский Кандаулес».

Кроме чисто спортивных игр, этруски проводили состязания, которые по своей сути являлись человеческими жертвоприношениями. Такими играми являлись гладиаторские бои, которые позже были заимствованы у этрусков римлянами и стали развлечением римских граждан, тогда как у этрусков они носили жертвенный ритуальный характер, и проводились на тризнах по усопшим и во время религиозных праздников. Об этрусском происхождении гладиаторских боев известно от Афинея (Athen. IV, 153). Согласно преданию, именно этруски принесли в Кампанию обычай проводить на похоронах гладиаторские бои. Первые гладиаторские бои в Риме, которые еще носили ритуальный смысл, организовали в 264 г. до н.э. братья Марк и Децим в память своего скончавшегося отца Юния Пера.

Обычай «погребальных» игр был связан с облегчением покойному загробного пути. (На Руси такой обычай назывался тризной и сопровождался ритуальными играми и обрядами. Он сохранялся еше долгое время после принятия христианства.) В данном случае мы сталкиваемся с достаточно сложными магическими действиями. Оно состояло в двух последовательных соотнесениях подобных друг другу явлений с базовой мифологемой и ритуальным воздействием на прохождение подобных мифологеме явлений. Первое явление относилось к мифологеме о ночном прохождении богом Солнца Подземного мира, и о его борьбе с силами тьмы, препятствующими его возрождению. Душа человека, проходящая препятствия Загробного мира и стремящаяся к новому возрождению, соотносилась с Солнцем. С другой стороны, состязания являлись по правилам магии подобия, своеобразной жертвой солнечному богу, от которого ждали помощи душе покойного.

Даже возникновение всем известных Олимпийских игр, а кроме них Пифийских, Немейских и Истмийских состязаний, исторически связано с ритуалом, посвященным смерти-возрождению солнечных богов. В связи с этим становится понятным греческий и этрусский обычай увенчивать победителя в таких играх лавровым венком. Лавр связан с погребальным культом и является древом смерти и возрождения. Победитель в играх, увенчанный лавровым венком, олицетворял «воцарившуюся» в Загробном мире душу покойного, происходила магическая замена испытаний в Загробном мире для души на испытания в проводимых состязаниях.

Судя по всему, традиция награждать победителей венком заимствована из египетских мистерий. Начиная со времени Нового царства, умершим дается «венок оправдания». Этот обычай является символическим выражением для обозначения невиновности перед судом Осириса в загробном мире. Такие венки обвивали диадемы умерших правителей, а позднее служили вообще украшением мумии. В одном из текстов проводится сравнение с венком Осириса как знаком триумфа над его соперником Сетом, полученным от Амона.

Древнегреческий обычай изображать в скульптуре победителей в Олимпийских и иных играх и воздавать скульптурам божественные почести связан с тем же принципом древней магии замещения, когда под победителем в играх понималось торжество бога или воцарение души усопшего предка. Аналогичный подход мы видим в этрусском обычае триумфа.

Тот же ритуальный смысл несла в себе и травля людей собаками, отражающая победу Геркле (Геракла) над адским псом Кербером. Победа человека над собакой означала возможность посмертного возрождения и возвращения из Загробного мира. Человек, подобно богу Геркле, должен был преодолеть ужасы и препятствия Загробного мира. Борьба человека с собакой в этом случае являлась магическим ритуалом, облегчающим странствия души умершего в Загробном мире, поэтому зрители поединка ожидали победы человека над силами Аида, отождествляемыми с собакой.

Проводя параллели этрусских ритуалов с традициями других народов, отметим, что на Крите в IV в. до н.э. после царских похорон проводились атлетические игры, скачки, регаты, а также танцы и хоровое пение.

Античное искусство. Живопись. Этрурия.

Этрурия. Фрески.

_______________________________

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник ХТОНИЧЕСКИЕ БОЖЕСТВА ЭТРУСКОВ | vissarion - Дневник vissarion |

Лента друзей vissarion

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»