МЕЛЬКАРТ

10-07-2017 16:15

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Мелькарт, Меликерт (греч. Μελικέρτης) — изначально, финикийский бог-покровитель города Тира (Milk-Qart, «царь города»), впоследствии отождествленный греками с Гераклом. Во времена колонизации Средиземноморья, финикийцы распространили культ Мелькарта во все колонии в западной половине Средиземного моря (Кадис, Утика, Карфаген и многие другие), откуда ежегодно отправлялась депутация в Тир для принесения жертв, во время празднеств, в главном храме Мелькарта. Согласно преданию, «тирийский Геракл» был похоронен в Испании (Арнобий. Против язычников I, 36). В двуязычной надписи с Мальты имя Мелькарт, в финикийской версии, — Баал Цор («Владыка Тира»), на греческий переведено как Геракл-архегет (Ἡρακλῆς ἀρχηγέτης).¹

_______________________

[1] ἀρχηγέτης (ἀρχ-ηγέτης), дор. ἀρχᾰγέτᾱς (-ου) ὁ

1) основатель, родоначальник; ex. (δήμου Plat.; τοῦ γένους Isocr.)

2) первопричина, творец; ex. (τύχης Eur.)

3) предводитель, вождь; ex. (Τιρυνθίων Pind.; Πλαταιέων Plut.)

Наиболее значимой с древних времён была ипостась Мелькарта как морского божества, подателя морепродуктов, попутного ветра и спокойного моря.

Согласно Менандру Эфесскому, храм Мелькарта на острове Тир воздвиг царь Хирам I (ок. 978-944 до н.э.). Геродот упоминает своё посещение тирского храма, называя его храмом Геракла Тирского.

Символом Мелькарта были две колонны, каменные или металлические, стоявшие в его храмах и через тирских мастеров попавшие в иерусалимский храм (Воаз и Иакин). На месте древнего святилища Хирам поставил новый храм, поражавший богатством и великолепием: в нем были колонны из золота и смарагда. Иосиф Флавий и Плиний говорят, что золотая колонна была круглой, а смарагдовая — четырехугольной.

Геркулесовы столбы (Гибралтар), по распространенному мнению, изначально имели финикийское название «Колонны Мелькарта», и непосредственно соотносились с колоннами, устанавливаемыми в храмах Мелькарта.

Таким образом, в Тире почитается бог моря — Баал-Малаки, владыка небес — Баал-Шамем, воитель Баал-Цафон, и паралельно им Мелькарт мелькает то тут, то там, то раздельно, то сливаясь с ними. То он — бог моря, то бог войны, то бог солнца, то бог плодородия, то просто герой.

По поводу плодородия нужно отметить, что название острова, в переводе с финикийского, означает «скала». Источников пресной воды на острове не было, т.е. даже питьевая вода была привозная. В папирусе Anastasi I (XIV в.) Тир упоминается как большой «город в море, к которому подвозят воду на кораблях и который богат рыбой более, чем песком». Древнейшее поселение, действительно, находилось на острове; на материке были только предместья и кладбища.

Наверное, для обильного произрастания всякой зелени (пальмы, фруктовые деревья и тому подобное) мягкого морского климата вполне достаточно. Но не достаточно для того, что бы скалистый остров имел статус плодородной житницы. Т.е. ипостась Мелькарта, как «бога плодородия», видимо, имеет природу позднейшего заимствования, через отождествление с богами колонизируемых народов. Либо тирские сельскохозяйственные угодья также находились за пределами острова — на материке.

В арамейской надписи Бир-Адада (IX в. до н.э.) Мелькарт фигурирует как бог войны, хотя никаких мифов, посвященных его деяниям, в ипостаси бога воителя, не сохранилось. Возможно, «воинственность» — это позднейшая ипостась, появившаяся, именно, во времена колонизации Средиземноморья. Попытки некоторых колоний выйти из под тирского протектората — жёстко подавлялись.

Почитание Мелькарта, как умирающего и воскресающего бога, говорит о тождественности Мелькарта другим солярным божествам Греции, Анатолии и Египта. «Умирающее» солнце сгорает в алеющем вечернем зареве, чтобы, пройдя через пламя Гадеса (ᾅδης), утром возродиться очищенным и обновлённым.

Обратим внимание на описание ворот гадитанского Гераклейона, данное Силием Италиком. В поэме говорится, что на воротах храма были изображены «труды Алкида» (Ἀλκείδης, потомок Алкея, т.е. Геракл), и далее они кратко перечисляются: Лернейская гидра, Немейский лев (автор его называет Клеонейским), Стигийский привратник (т.е. адский пес Кербер), фракийские кони, Эриманфский вепрь, медноногий олень (Керинейская лань), поверженный Антей, Кентавр, Ахелой (Акарнанский поток) и, наконец, сожжение героя на Эте, с которой «великую душу уносит к звездам пламя».

Стоит обратить внимание на слова поэта, что на воротах было показано, как «душу уносит к звездам пламя». Вероятно, здесь была представлена поднимающаяся из пламени фигура героя. Вспомним, что, по Нонну Геракл уничтожал в огне старость и принимал из огня юность. Вероятно, в описываемой Силием Италиком сцене и показывалось, как из огня поднимался обновленный бог.

Астрохитон (Ἀστροχίτων, «облаченный в одежды из звезд») — одно из имен (эпитет) финикийского Геракла. Ниже отрывок, из «Деяний Диониса», где описывается Тир и храм Мелькарта, который посетил Дионис. Дабы пообщаться с божеством, Дионис взывает к нему как к Гераклу Астрохитону, «повелителю Миропорядка», отождествляя его с верховными греко-римскими, анатолийскими и египетскими богами.

ДЕЯНИЯ ДИОНИСА. Песнь XL

Радовался он, видя сей град, Эносихтоном² который

Словно зыбучей повязкой со всех сторон препоясан,

Видел как будто снова взошедшее в небо светило

Лунного диска, немного еще — и станет полным!

Материка и моря тесное переплетенье

Вакх наблюдал восхищенно — ведь Тир простирался средь влаги,

На лоскутке покоясь земли, привязанной к морю,

С трех сторон омываем зыбью морскою соленой,

Уподобяся деве, плывущей над гладью спокойной

Влаги, зыблются в коей глава, выя и перси,

Деве, что руки раскинув плещется среди гребней,

И белопенные волны по плоти светлой струятся,

Только стопы́ этой девы тянутся к матери-суше!

Энносигей³ сей город держит в крепких объятьях,

Влажный возлюбленный будто жених обнимает невесту,

Облекающий выю девушки негой любовной.

Городом Тиром Бромий восхищался, где рядом

С морем скот выпасает пастух и свирель мореходец

Слышит на пенном бреге, где козопас рыболовный

Невод видит, где плуги тучную пашню взрезают

На виду у судов, вздымающих весла над влагой,

Где с моряками у чащи, растущей у брега морского,

Дровосеки болтают, где сплетаются вместе

Шум морского прибоя, мычанье скота и деревьев

Шелест, где миром единым стали деревья и снасти,

Весла и тростники, стада, сады и оружье!

Этому граду дивяся, так божество восклицает:

«Остров я вижу на суше! Возможно ль такое? Я чуда

Столь великого прежде не видел, чтобы деревья

Шелестели над зыбью морскою, чтоб нереиды

Говорили в пучине, а гамадриады внимали,

Чтоб над тирийским прибрежьем и вспаханными полями

От отрогов ливанских веял сладостный ветер

Южный, своим плодоносным дыханьем столь благотворный

И для души земледельца, и для парусной лόдьи!

Здесь с серпом земледельным в союзе трезубец пучинный,

С нивой Деό⁴ цветущей встречается моря владыка,

Погоняющий коней повозки над тихою зыбью,

Вровень едет богиня, не уступая владыке,

Змей бичуя хребты в своей воздушной повозке!

О, прославленный город! Морской ты и сухопутный,

С трех сторон препоясан перевязью зыбучей!»

Так говорил он, глазами обводя этот город.

Он созерцал мостовые, мощённые камнем искусно,

Он не мог оторваться от улиц сиянья и блеска —

Видит он Агéнора⁵ предка палаты, он видит

Кадма⁶ подворье и домы, входит в светлицу Европы,⁷

Ране похищенной (деву напрасно оберегали!),

Мыслил он о роголобом Дие-отце, он дивился

Больше еще водометам, бьющим сквозь лоно земное,

Что лишь час извергались бурно полною мерой,

После лиясь обильной влагой по ложу речному,

Видел он Абарбарею щедрую, зрел и источник,

Названный Каллироей, невестною любовался

Влагою Дросеры́, что метала сладкие струи;⁸

Все осмотрев, неуемное сердце взором насытив,

В храм Астрохи́тона входит и громко взывает к владыке

Звезд, восклицая такое слово, полное тайны:

«О Геракл Астрохи́тон, владыка огня, повелитель

Миропорядка, о Гелий, пастырь людей длиннотенный,

По всему небосводу скачущий огненным диском,

Путь двенадцатимесячный деющий, времени отпрыск,

Круг за кругом проходишь — и за твоею повозкой

Жизнь для стáра и млáда льется рекою единой:

Мудрый родитель Мены⁹ трехтелой ты безматерней,

И Селена росистая призрачное питает

Отраженное пламя светом лучей твоих щедрым,

Рожки гнутые бычьи приращивая понемногу!

Око всезрящее выси, ты четвероконной повозкой

Правишь, за ливнями снеги, за хладом весну к нам приводишь!

Мрачная ночь отступает, гонима твоими лучами,

Блещущими, лишь только под сверкающим игом

Выи покажут кони, бичуемы дланью твоею!

Только ты засияешь — и меркнут в сиянии ярком

Звездные луговины пестрые в поднебесье;

После же омовенья в западном Океане

С пенных волос отряхаешь ты прохладную влагу

Ливнем животворящим и на родящую Гею

Росной влаги потоки утренней ты низвергаешь;

Тучные нивы зреют под диском твоим благосклонным,

Орошая колосья в бороздах плодоносных;

Бэл — на Евфрате, в Либи́и — Аммон, и Апис — на Ниле,

Крон ты отец — в Араби́и, и Зевс — в ассирийских пределах!

Благоуханные ветви когтями острокривыми

Тысячелетняя птица на твой алтарь благовонный

Носит, Феникс премудрый, рождаясь и умирая,

Ибо там она снова является, юная вечно,

Старость в огне меняя на молодость в солнечном свете!

Будь ты Серáписом, Зевсом тученосным Египта,

Кроном иль Фаэтонтом¹⁰ многоименным, иль Митрой

Вавилонским, иль Фебом,¹¹ богом эллинским в Дельфах,

Гамосом,¹² коего Эрос в сновиденьях смятенных

Нам являет в обманных любовных объятьях на ложе,

Если от спящего Дия, возбужденного грезой

Страстной, влажное семя изливается в нивы

Тверди земной, и горы встают от небесных потоков!

Будь ты Пэаном¹³ целящим или пестрым Эфиром,¹⁴

Или как Астрохи́тон¹⁵ явись, когда звездное небо

Ярко ночью сияет россыпью светочей горних —

Внемли мне благосклонно, будь ко мне милосерден!»

Слово такое промолвил радостный Бромий — внезапно

Образ божественный вспыхнул Астрохитона в храме

Над Дионисом, лучистый лик божества проявился

Алыми засиявший очами и в одеянье

Звездном сверкая, и длань простер он над Дионисом,

Образ являя вселенной, лик многозвездного неба:

Светом мерцали ланиты, с брады созвездья струились,

К дружеской приглашая трапезе Диониса…

(Нонн. Деяния Диониса XL. 320-428)

_________________________

[2] ἐνοσίχθων (ἐνοσί-χθων), -ονος ὁ землеколебатель (эпитет Посидона) Hom., Hes.

[3] ἐννοσίγαιος, ἐνοσίγαιος (ἐνοσί-γαιος) ὁ сотрясающий землю Luc.

[4] Δηώ (-οῦς) ἡ Део, т.е. Деметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.

[5] Ἀγήνωρ (-ορος) ὁ Агенор, царь Тира и Сидона. Сын Посейдона и Ливии, брат-близнец Бела, отец Кадма и Европы.

[6] Κάδμος ὁ Кадм, сын финикийского царя Агенора, брат Европы, легендарный основатель Фив Беотийских.

[7] Εὐρώπη, дор. Εὐρωπα ἡ Европа, дочь Агенора.

[8] Абарбарея (Ἀβαρβαρέα), Каллирроя (Καλλιρρόη) и Дросера (Δροσερά) — три нимфы основательницы рода тирийцев, которые Эросом были соединены с сыновьями земли (автохтонами).

[9] Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.

[10] φαέθων (-οντος) part. и adj. сияющий, блистающий, лучезарный = ἥλιος Anth.

[11] Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.

[12] Γάμος ὁ Гамос, божество супружеских отношений;

γάμος ὁ тж. pl.

1) брак, бракосочетание, супружество Hom., Hes., Pind., Trag., Plat., Arst., Luc.

2) свадьба, брачный пир;

3) половые сношения, сожительство.

[13] Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών (-ῶνος) ὁ Пэан (бог-целитель, после Гомера отождествлялся преимущ. с Аполлоном, реже с Асклепием и др.)

[14] Αἰθήρ (-έρος) ὁ Эфир, бог горних высей (сын Эреба и Ночи) Hes.

[15] Ἀστροχίτων — «облаченный в одежды из звезд».

МЕЛЬКАРТ В НУМИЗМАТИКЕ

_ __

__

1. Тир, Финикия. Шекель (AR 28mm, 14.40g), ок. 98/7 до н.э. Av: бюст Мелькарта в лавровом венке; Rv: орел, стоящий на проре; слева — палица, справа — пальмовая ветвь; TYPOY IEPAΣ KAI AΣYΛOY (Тир свят и неприкосновенен) / ΘK (date).

2. Картахена (финик. Qart Hadasht, Новый Город), Иберия. 1½ шекеля (AR 11.06g), ок. 221-206 до н.э. Av: бюст Мелькарта в лавровом венке, с палицей на плече; Rv: слон.

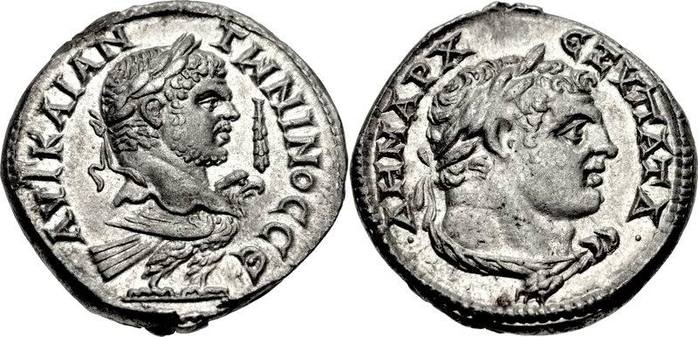

3. Гета (209-211). Тир, Финикия. Тетрадрахма (AR 27mm, 15.04g), 209г. Av: бюст Геты в лавровом венке; AYT KAI ГЄTAC CЄB. Rv: бюст Мелькарта в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; ΔHMAPX ЄΞ YΠAT B (трибун второй раз).

4. Траян (98-117). Тир, Финикия. Тридрахма (AR 23mm, 10.79g), ок. 100г. Av: бюст Траяна в лавровом венке; AYTOKP KAIC NЄP TPAIANOC CЄB ΓЄPM. Rv: бюст Мелькарта, с чертами Траяна, в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; ΔHMAPX ЄΞ YΠAT Г

5. Тир, Финикия. Шекель (AR 24mm, 13.73g), ок. 425-394 до н.э. Av: Мелькарт несётся по морю на крылатом гиппокампе, с луком в руке, рядом дельфин; Rv: сова с египетскими инсигниями власти — плеть (нехеху) и скипетр хекет (крюк).

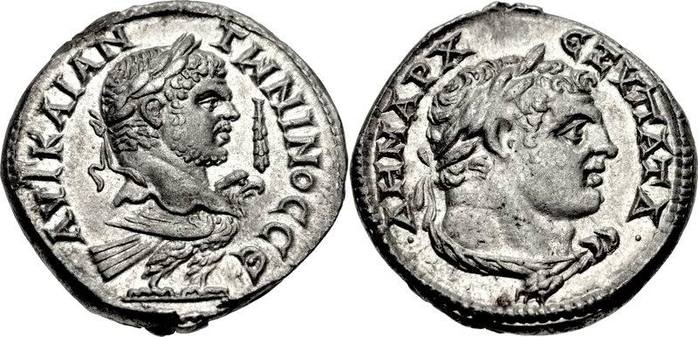

6. Каракалла (198-217). Тир, Финикия. Тетрадрахма (AR 27mm, 14.09g), ок. 216/7. Av: бюст Каракаллы в лавровом венке, ниже — орёл, справа — палица; AYT KAI ANTWNINOC CЄ. Rv: бюст Мелькарта в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; ΔHMAPX ЄΞ YΠAT Δ

_ __

__

7. Тир, Финикия. Æ 23mm (10.30g), ок. 94/5г. Av: бюст Мелькарта в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; Rv: палица Мелькарта; MHTPOПOΛEѠΣ / KΣ (date: Year 220 = 94/95 AD).

8. Ликс, Мавретания. Æ 21mm (6.16 gm), ок. II в. до н.э. Av: голова Баал-Мелькарта; Rv: звезда между гроздью винограда и колосом.

_______________________________

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Мелькарт, Меликерт (греч. Μελικέρτης) — изначально, финикийский бог-покровитель города Тира (Milk-Qart, «царь города»), впоследствии отождествленный греками с Гераклом. Во времена колонизации Средиземноморья, финикийцы распространили культ Мелькарта во все колонии в западной половине Средиземного моря (Кадис, Утика, Карфаген и многие другие), откуда ежегодно отправлялась депутация в Тир для принесения жертв, во время празднеств, в главном храме Мелькарта. Согласно преданию, «тирийский Геракл» был похоронен в Испании (Арнобий. Против язычников I, 36). В двуязычной надписи с Мальты имя Мелькарт, в финикийской версии, — Баал Цор («Владыка Тира»), на греческий переведено как Геракл-архегет (Ἡρακλῆς ἀρχηγέτης).¹

_______________________

[1] ἀρχηγέτης (ἀρχ-ηγέτης), дор. ἀρχᾰγέτᾱς (-ου) ὁ

1) основатель, родоначальник; ex. (δήμου Plat.; τοῦ γένους Isocr.)

2) первопричина, творец; ex. (τύχης Eur.)

3) предводитель, вождь; ex. (Τιρυνθίων Pind.; Πλαταιέων Plut.)

Наиболее значимой с древних времён была ипостась Мелькарта как морского божества, подателя морепродуктов, попутного ветра и спокойного моря.

«Жертвы в честь моря указывают нам на то, что, с течением времени, у финикиян появилось представление о его божествах. Иначе, конечно, не могло быть, но вопрос этот для нас весьма темен. Кроме глухих намеков у Филона Библского, мы располагаем таким же поздним источником — монетами, на которых иногда изображаются божества, большею частью в греческом облике, и с признаками покровителей моря. Так, например, на беритских монетах божество стоит с трезубцем на четырех дельфинах, на библских — морской гений в виде крылатого коня с хвостом дельфина, на тирских — Мелькарт, сидящий на морском коне, и т.д.»

(Тураев Б.А. История Древнего Востока)

Согласно Менандру Эфесскому, храм Мелькарта на острове Тир воздвиг царь Хирам I (ок. 978-944 до н.э.). Геродот упоминает своё посещение тирского храма, называя его храмом Геракла Тирского.

«Узнав, что в Тире Финикийском есть святилище Геракла, я отплыл туда. И я увидел это святилище, богато украшенное посвятительными дарами. (…) Мне удалось также побеседовать сожрецами бога, и я спросил, как давно возведено это святилище. И оказалось, что в этом вопросе они не разделяют мнения эллинов. Так, по их словам, святилище было воздвигнуто при основании Тира, а с тех пор, как они живут в Тире, прошло 2300 лет. (…) И было это не менее чем за пять поколений до рождения эллинского Геракла, сына Амфитриона».

Символом Мелькарта были две колонны, каменные или металлические, стоявшие в его храмах и через тирских мастеров попавшие в иерусалимский храм (Воаз и Иакин). На месте древнего святилища Хирам поставил новый храм, поражавший богатством и великолепием: в нем были колонны из золота и смарагда. Иосиф Флавий и Плиний говорят, что золотая колонна была круглой, а смарагдовая — четырехугольной.

Геркулесовы столбы (Гибралтар), по распространенному мнению, изначально имели финикийское название «Колонны Мелькарта», и непосредственно соотносились с колоннами, устанавливаемыми в храмах Мелькарта.

«Если известные сказания о путешествиях Мелькарта и Геракловых столпах могут быть мифическим олицетворением тирского мореходства, а вычитанные Саллюстием из Гиемпсал рассказы о подвигах и смерти Геракла в Испании и происхождении от него нумидов и ливийцев выдают евгемеристическое происхождение, то известное нам о культе Мелькарта указывает на его солнечный характер. Иосиф Флавий приводит известие Менандра, что царь Хиром (Εἵρωμος) впервые отпраздновал «пробуждение Мелькарта в месяце Перитии». Последний приходился на зимнее солнцестояние, следовательно праздник по времени соответствовал римскому Dies Natalis Solis Invicti («день рождения Сола непобедимого»). Что Хиром «впервые» отпраздновал в это время, может указывать на то, что к этой эпохе тиряне признали окончательно Мелькарта солнечным божеством, а может быть на какую-нибудь реформу календаря. На солнечный характер его указывает также сопоставление с Ваал-Хаммоном и сооружение в честь него, так называемых, хамманим. Первый — карфагенское божество, встречающееся неукоснительно на пунических надписях вместе с Танит; имя его обыкновенно производят от корня hammah — «пылать» и объясняют как «знойный» — эпитет знойного божества. Хамманим — это камни или столбики — обелиски, ставившиеся у жертвенников бога и, судя по своему названию, были посвящены ему как божеству солнца. Может быть, это было что-либо вроде канделябров, изображенных на лилибейской надписи, но вообще ими назывались символы Ваала или Мелькарта, который часто представлялся в виде колонн или обелисков. Кроме того, на одном позднем африканском памятнике Ваал-Хаммон изображен с лучами вокруг головы.

(…)

По немногочисленным мифам и находкам археологов можно заключить, что в каждом финикийском городе имелся свой собственный пантеон, в который входили обычно главный бог, его жена, богиня плодородия, и их сын. Правда, встречались и другие триады — например, в Тире в VII в. до н.э. «царили» повелитель небес Баал-Шамем, морской владыка Баал-Малаки и воитель Баал-Цафон. «Небесный царь», обычно носивший имя Эл, не особенно интересовался земными делами, и жертв ему почти не приносили. Зато море, кормилец и защитник торгового народа, нуждалось в постоянном внимании и почтении. Бога плодородия — знаменитого Мелькарта — стали считать главным покровителем Тира, хотя иногда эта роль переходила к «богу алтаря благовоний» Баал-Хаммону.» (Тураев Б.А. История Древнего Востока)

Таким образом, в Тире почитается бог моря — Баал-Малаки, владыка небес — Баал-Шамем, воитель Баал-Цафон, и паралельно им Мелькарт мелькает то тут, то там, то раздельно, то сливаясь с ними. То он — бог моря, то бог войны, то бог солнца, то бог плодородия, то просто герой.

По поводу плодородия нужно отметить, что название острова, в переводе с финикийского, означает «скала». Источников пресной воды на острове не было, т.е. даже питьевая вода была привозная. В папирусе Anastasi I (XIV в.) Тир упоминается как большой «город в море, к которому подвозят воду на кораблях и который богат рыбой более, чем песком». Древнейшее поселение, действительно, находилось на острове; на материке были только предместья и кладбища.

Наверное, для обильного произрастания всякой зелени (пальмы, фруктовые деревья и тому подобное) мягкого морского климата вполне достаточно. Но не достаточно для того, что бы скалистый остров имел статус плодородной житницы. Т.е. ипостась Мелькарта, как «бога плодородия», видимо, имеет природу позднейшего заимствования, через отождествление с богами колонизируемых народов. Либо тирские сельскохозяйственные угодья также находились за пределами острова — на материке.

В арамейской надписи Бир-Адада (IX в. до н.э.) Мелькарт фигурирует как бог войны, хотя никаких мифов, посвященных его деяниям, в ипостаси бога воителя, не сохранилось. Возможно, «воинственность» — это позднейшая ипостась, появившаяся, именно, во времена колонизации Средиземноморья. Попытки некоторых колоний выйти из под тирского протектората — жёстко подавлялись.

«В колониях Запада, в том числе в Испании, огромную роль играл культ Мелькарта. Этот культ был особенно связан с царской властью в Тире. Мелькарт выступал и как предводитель колонизации. Распространение его культа говорит о тесной связи колонизации с правительственной политикой.

(…)

Гадитанский храм Мелькарта был одним из самых известных в средиземноморском мире. Сам Гадес был основан по велению Мелькарта (Strabo III, 5, 5), а в храме находилась могила бога (Mela III, 46), который, по финикийским сказаниям, погиб в Испании (Sal. lug. 18, 3); можно думать, что там же локализовалось и воскресение Мелькарта. В Гадесе торжественно отмечался праздник гибели и воскресения бога. Заметим, что гадитанский храм Мелькарта был не только религиозным, но и экономическим центром и, вероятно, казнохранилищем города.

(…)

Иное положение сложилось в Карфагене, где Мелькарт тоже весьма почитался, но все же не занимал столь видного места, как в испанских колониях Тира. Более того, сами карфагеняне больше уважали храм в метрополии, отсылая туда десятину от своих доходов и направляя туда священные посольства (Diod. XIII, 108; XX, 14; Iust. XVIII, 7, 7; Polyb. XXXI, 12; Arr. Anab. IV, 2, 10). Но Карфаген был основан в совершенно других условиях, чем остальные колонии: его основателями были противники правившего тогда царя Пигмалиона, а возглавляла колониальную экспедицию сестра царя Элисса, ставшая царицей нового города. И Карфаген сразу же стал независимым от Тира. Так что некоторое «умаление» культа Мелькарта в Карфагене только подтверждает значение этого культа в утверждении зависимости колоний от метрополии. Культ Мелькарта играл важную роль не только в Испании, где находился знаменитый храм этого бога, но и на Кипре, Сардинии, Сицилии, Мальте.» (Циркин Ю.Б. История Древней Испании)

Почитание Мелькарта, как умирающего и воскресающего бога, говорит о тождественности Мелькарта другим солярным божествам Греции, Анатолии и Египта. «Умирающее» солнце сгорает в алеющем вечернем зареве, чтобы, пройдя через пламя Гадеса (ᾅδης), утром возродиться очищенным и обновлённым.

Обратим внимание на описание ворот гадитанского Гераклейона, данное Силием Италиком. В поэме говорится, что на воротах храма были изображены «труды Алкида» (Ἀλκείδης, потомок Алкея, т.е. Геракл), и далее они кратко перечисляются: Лернейская гидра, Немейский лев (автор его называет Клеонейским), Стигийский привратник (т.е. адский пес Кербер), фракийские кони, Эриманфский вепрь, медноногий олень (Керинейская лань), поверженный Антей, Кентавр, Ахелой (Акарнанский поток) и, наконец, сожжение героя на Эте, с которой «великую душу уносит к звездам пламя».

Стоит обратить внимание на слова поэта, что на воротах было показано, как «душу уносит к звездам пламя». Вероятно, здесь была представлена поднимающаяся из пламени фигура героя. Вспомним, что, по Нонну Геракл уничтожал в огне старость и принимал из огня юность. Вероятно, в описываемой Силием Италиком сцене и показывалось, как из огня поднимался обновленный бог.

Астрохитон (Ἀστροχίτων, «облаченный в одежды из звезд») — одно из имен (эпитет) финикийского Геракла. Ниже отрывок, из «Деяний Диониса», где описывается Тир и храм Мелькарта, который посетил Дионис. Дабы пообщаться с божеством, Дионис взывает к нему как к Гераклу Астрохитону, «повелителю Миропорядка», отождествляя его с верховными греко-римскими, анатолийскими и египетскими богами.

ДЕЯНИЯ ДИОНИСА. Песнь XL

Радовался он, видя сей град, Эносихтоном² который

Словно зыбучей повязкой со всех сторон препоясан,

Видел как будто снова взошедшее в небо светило

Лунного диска, немного еще — и станет полным!

Материка и моря тесное переплетенье

Вакх наблюдал восхищенно — ведь Тир простирался средь влаги,

На лоскутке покоясь земли, привязанной к морю,

С трех сторон омываем зыбью морскою соленой,

Уподобяся деве, плывущей над гладью спокойной

Влаги, зыблются в коей глава, выя и перси,

Деве, что руки раскинув плещется среди гребней,

И белопенные волны по плоти светлой струятся,

Только стопы́ этой девы тянутся к матери-суше!

Энносигей³ сей город держит в крепких объятьях,

Влажный возлюбленный будто жених обнимает невесту,

Облекающий выю девушки негой любовной.

Городом Тиром Бромий восхищался, где рядом

С морем скот выпасает пастух и свирель мореходец

Слышит на пенном бреге, где козопас рыболовный

Невод видит, где плуги тучную пашню взрезают

На виду у судов, вздымающих весла над влагой,

Где с моряками у чащи, растущей у брега морского,

Дровосеки болтают, где сплетаются вместе

Шум морского прибоя, мычанье скота и деревьев

Шелест, где миром единым стали деревья и снасти,

Весла и тростники, стада, сады и оружье!

Этому граду дивяся, так божество восклицает:

«Остров я вижу на суше! Возможно ль такое? Я чуда

Столь великого прежде не видел, чтобы деревья

Шелестели над зыбью морскою, чтоб нереиды

Говорили в пучине, а гамадриады внимали,

Чтоб над тирийским прибрежьем и вспаханными полями

От отрогов ливанских веял сладостный ветер

Южный, своим плодоносным дыханьем столь благотворный

И для души земледельца, и для парусной лόдьи!

Здесь с серпом земледельным в союзе трезубец пучинный,

С нивой Деό⁴ цветущей встречается моря владыка,

Погоняющий коней повозки над тихою зыбью,

Вровень едет богиня, не уступая владыке,

Змей бичуя хребты в своей воздушной повозке!

О, прославленный город! Морской ты и сухопутный,

С трех сторон препоясан перевязью зыбучей!»

Так говорил он, глазами обводя этот город.

Он созерцал мостовые, мощённые камнем искусно,

Он не мог оторваться от улиц сиянья и блеска —

Видит он Агéнора⁵ предка палаты, он видит

Кадма⁶ подворье и домы, входит в светлицу Европы,⁷

Ране похищенной (деву напрасно оберегали!),

Мыслил он о роголобом Дие-отце, он дивился

Больше еще водометам, бьющим сквозь лоно земное,

Что лишь час извергались бурно полною мерой,

После лиясь обильной влагой по ложу речному,

Видел он Абарбарею щедрую, зрел и источник,

Названный Каллироей, невестною любовался

Влагою Дросеры́, что метала сладкие струи;⁸

Все осмотрев, неуемное сердце взором насытив,

В храм Астрохи́тона входит и громко взывает к владыке

Звезд, восклицая такое слово, полное тайны:

«О Геракл Астрохи́тон, владыка огня, повелитель

Миропорядка, о Гелий, пастырь людей длиннотенный,

По всему небосводу скачущий огненным диском,

Путь двенадцатимесячный деющий, времени отпрыск,

Круг за кругом проходишь — и за твоею повозкой

Жизнь для стáра и млáда льется рекою единой:

Мудрый родитель Мены⁹ трехтелой ты безматерней,

И Селена росистая призрачное питает

Отраженное пламя светом лучей твоих щедрым,

Рожки гнутые бычьи приращивая понемногу!

Око всезрящее выси, ты четвероконной повозкой

Правишь, за ливнями снеги, за хладом весну к нам приводишь!

Мрачная ночь отступает, гонима твоими лучами,

Блещущими, лишь только под сверкающим игом

Выи покажут кони, бичуемы дланью твоею!

Только ты засияешь — и меркнут в сиянии ярком

Звездные луговины пестрые в поднебесье;

После же омовенья в западном Океане

С пенных волос отряхаешь ты прохладную влагу

Ливнем животворящим и на родящую Гею

Росной влаги потоки утренней ты низвергаешь;

Тучные нивы зреют под диском твоим благосклонным,

Орошая колосья в бороздах плодоносных;

Бэл — на Евфрате, в Либи́и — Аммон, и Апис — на Ниле,

Крон ты отец — в Араби́и, и Зевс — в ассирийских пределах!

Благоуханные ветви когтями острокривыми

Тысячелетняя птица на твой алтарь благовонный

Носит, Феникс премудрый, рождаясь и умирая,

Ибо там она снова является, юная вечно,

Старость в огне меняя на молодость в солнечном свете!

Будь ты Серáписом, Зевсом тученосным Египта,

Кроном иль Фаэтонтом¹⁰ многоименным, иль Митрой

Вавилонским, иль Фебом,¹¹ богом эллинским в Дельфах,

Гамосом,¹² коего Эрос в сновиденьях смятенных

Нам являет в обманных любовных объятьях на ложе,

Если от спящего Дия, возбужденного грезой

Страстной, влажное семя изливается в нивы

Тверди земной, и горы встают от небесных потоков!

Будь ты Пэаном¹³ целящим или пестрым Эфиром,¹⁴

Или как Астрохи́тон¹⁵ явись, когда звездное небо

Ярко ночью сияет россыпью светочей горних —

Внемли мне благосклонно, будь ко мне милосерден!»

Слово такое промолвил радостный Бромий — внезапно

Образ божественный вспыхнул Астрохитона в храме

Над Дионисом, лучистый лик божества проявился

Алыми засиявший очами и в одеянье

Звездном сверкая, и длань простер он над Дионисом,

Образ являя вселенной, лик многозвездного неба:

Светом мерцали ланиты, с брады созвездья струились,

К дружеской приглашая трапезе Диониса…

(Нонн. Деяния Диониса XL. 320-428)

_________________________

[2] ἐνοσίχθων (ἐνοσί-χθων), -ονος ὁ землеколебатель (эпитет Посидона) Hom., Hes.

[3] ἐννοσίγαιος, ἐνοσίγαιος (ἐνοσί-γαιος) ὁ сотрясающий землю Luc.

[4] Δηώ (-οῦς) ἡ Део, т.е. Деметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.

[5] Ἀγήνωρ (-ορος) ὁ Агенор, царь Тира и Сидона. Сын Посейдона и Ливии, брат-близнец Бела, отец Кадма и Европы.

[6] Κάδμος ὁ Кадм, сын финикийского царя Агенора, брат Европы, легендарный основатель Фив Беотийских.

[7] Εὐρώπη, дор. Εὐρωπα ἡ Европа, дочь Агенора.

[8] Абарбарея (Ἀβαρβαρέα), Каллирроя (Καλλιρρόη) и Дросера (Δροσερά) — три нимфы основательницы рода тирийцев, которые Эросом были соединены с сыновьями земли (автохтонами).

[9] Μήνη ἡ (= Σελήνη) Мена (богиня луны) HH., Luc.

[10] φαέθων (-οντος) part. и adj. сияющий, блистающий, лучезарный = ἥλιος Anth.

[11] Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.

[12] Γάμος ὁ Гамос, божество супружеских отношений;

γάμος ὁ тж. pl.

1) брак, бракосочетание, супружество Hom., Hes., Pind., Trag., Plat., Arst., Luc.

2) свадьба, брачный пир;

3) половые сношения, сожительство.

[13] Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών (-ῶνος) ὁ Пэан (бог-целитель, после Гомера отождествлялся преимущ. с Аполлоном, реже с Асклепием и др.)

[14] Αἰθήρ (-έρος) ὁ Эфир, бог горних высей (сын Эреба и Ночи) Hes.

[15] Ἀστροχίτων — «облаченный в одежды из звезд».

МЕЛЬКАРТ В НУМИЗМАТИКЕ

_

__

__

1. Тир, Финикия. Шекель (AR 28mm, 14.40g), ок. 98/7 до н.э. Av: бюст Мелькарта в лавровом венке; Rv: орел, стоящий на проре; слева — палица, справа — пальмовая ветвь; TYPOY IEPAΣ KAI AΣYΛOY (Тир свят и неприкосновенен) / ΘK (date).

2. Картахена (финик. Qart Hadasht, Новый Город), Иберия. 1½ шекеля (AR 11.06g), ок. 221-206 до н.э. Av: бюст Мелькарта в лавровом венке, с палицей на плече; Rv: слон.

3. Гета (209-211). Тир, Финикия. Тетрадрахма (AR 27mm, 15.04g), 209г. Av: бюст Геты в лавровом венке; AYT KAI ГЄTAC CЄB. Rv: бюст Мелькарта в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; ΔHMAPX ЄΞ YΠAT B (трибун второй раз).

4. Траян (98-117). Тир, Финикия. Тридрахма (AR 23mm, 10.79g), ок. 100г. Av: бюст Траяна в лавровом венке; AYTOKP KAIC NЄP TPAIANOC CЄB ΓЄPM. Rv: бюст Мелькарта, с чертами Траяна, в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; ΔHMAPX ЄΞ YΠAT Г

5. Тир, Финикия. Шекель (AR 24mm, 13.73g), ок. 425-394 до н.э. Av: Мелькарт несётся по морю на крылатом гиппокампе, с луком в руке, рядом дельфин; Rv: сова с египетскими инсигниями власти — плеть (нехеху) и скипетр хекет (крюк).

6. Каракалла (198-217). Тир, Финикия. Тетрадрахма (AR 27mm, 14.09g), ок. 216/7. Av: бюст Каракаллы в лавровом венке, ниже — орёл, справа — палица; AYT KAI ANTWNINOC CЄ. Rv: бюст Мелькарта в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; ΔHMAPX ЄΞ YΠAT Δ

_

__

__

7. Тир, Финикия. Æ 23mm (10.30g), ок. 94/5г. Av: бюст Мелькарта в лавровом венке и накидке из львиной шкуры; Rv: палица Мелькарта; MHTPOПOΛEѠΣ / KΣ (date: Year 220 = 94/95 AD).

8. Ликс, Мавретания. Æ 21mm (6.16 gm), ок. II в. до н.э. Av: голова Баал-Мелькарта; Rv: звезда между гроздью винограда и колосом.

_______________________________

Комментарии (4):

"через тирских мастеров попавшие в иерусалимский храм (Воаз и Иакин)"

По "масонской" версии Найта и Ломаса Воаз и Иакин были визирами точек солнечного восхода в дни солнцестояний. Получается, они правы, если "Хиром () впервые отпраздновал «пробуждение Мелькарта в месяце Перитии». Последний приходился на зимнее солнцестояние".

Да, кстати, а что же Вы не написали, что пурпур изначально был цветом Мелькарта, от него передался римским императорам, потом византийским, а потом уже стал отличительным признаком европейских монархов?

По "масонской" версии Найта и Ломаса Воаз и Иакин были визирами точек солнечного восхода в дни солнцестояний. Получается, они правы, если "Хиром () впервые отпраздновал «пробуждение Мелькарта в месяце Перитии». Последний приходился на зимнее солнцестояние".

Да, кстати, а что же Вы не написали, что пурпур изначально был цветом Мелькарта, от него передался римским императорам, потом византийским, а потом уже стал отличительным признаком европейских монархов?

Ответ на комментарий Абап #

Не знаю, были ли колонны визирами, но храмы, естественно, строили с ориентацией по сторонам света. К тому же вне зависимости от того, какой символизм вкладывался финикийцами в эту пару колонн, но и сами колонны и ориентацию храмов изобрели не они. Количество колонн в египетских храмах исчислялось десятками. Часто перед пилоном (входом в храмовый комплекс) устанавливались два обелиска с квадратным сечением. Подобные обелиски служили фетишами в египетском Иуну. Город Иуну происходит от iwn (обелиск), и переводится как «город столбов» (iwnw, мн. ч. от iwn). Поскольку верховным божеством Иуну был Атум – понятно, что Атуму столбы и посвящались. Позднее греки переименовали Иуну в Гелиополь («город Гелиоса»). Т.е. корни столбов Мелькарта, однозначно, солярные – во-первых и египетские – во-вторых.

десятками. Часто перед пилоном (входом в храмовый комплекс) устанавливались два обелиска с квадратным сечением. Подобные обелиски служили фетишами в египетском Иуну. Город Иуну происходит от iwn (обелиск), и переводится как «город столбов» (iwnw, мн. ч. от iwn). Поскольку верховным божеством Иуну был Атум – понятно, что Атуму столбы и посвящались. Позднее греки переименовали Иуну в Гелиополь («город Гелиоса»). Т.е. корни столбов Мелькарта, однозначно, солярные – во-первых и египетские – во-вторых.

То, что финикийцы изобрели пурпурный краситель научно не подтверждается. Они его активно производили и торговали им. Приписать своему богу и это изобретение – вполне естественное желание. Но к образу Мелькарта это качественно ничего не добавляет.

десятками. Часто перед пилоном (входом в храмовый комплекс) устанавливались два обелиска с квадратным сечением. Подобные обелиски служили фетишами в египетском Иуну. Город Иуну происходит от iwn (обелиск), и переводится как «город столбов» (iwnw, мн. ч. от iwn). Поскольку верховным божеством Иуну был Атум – понятно, что Атуму столбы и посвящались. Позднее греки переименовали Иуну в Гелиополь («город Гелиоса»). Т.е. корни столбов Мелькарта, однозначно, солярные – во-первых и египетские – во-вторых.

десятками. Часто перед пилоном (входом в храмовый комплекс) устанавливались два обелиска с квадратным сечением. Подобные обелиски служили фетишами в египетском Иуну. Город Иуну происходит от iwn (обелиск), и переводится как «город столбов» (iwnw, мн. ч. от iwn). Поскольку верховным божеством Иуну был Атум – понятно, что Атуму столбы и посвящались. Позднее греки переименовали Иуну в Гелиополь («город Гелиоса»). Т.е. корни столбов Мелькарта, однозначно, солярные – во-первых и египетские – во-вторых. То, что финикийцы изобрели пурпурный краситель научно не подтверждается. Они его активно производили и торговали им. Приписать своему богу и это изобретение – вполне естественное желание. Но к образу Мелькарта это качественно ничего не добавляет.

Ответ на комментарий vissarion #

Я Мелькартом заинтересовался как раз в связи с его возможным влиянием на ветхозаветные события. Мне как-то всегда казалась подозрительной эта история с возведением первого храма.

Ну, просто представьте, что иудеи (крайне щепетильные в вопросах веры) нанимают тирских гастарбайтеров для возведения главного своего святилища – нонсенс! Причём, сами они тоже вкалывают, но только на «неквалифицированных» работах – в каменоломнях и на лесоповалах, что для евреев дважды нонсенс. Плюс на бонус Соломон отписал Хираму 20 городов в земле Галилейской...

Из таких исходников можно предположить, что Соломон Давидович не сам заказал новый храм у тирцев, а Хирам Авибаалович ему его, мягко говоря, навязал. Если не сказать, что навязал силком! Например, в знак победы над израильским царством.

А она – военная победа – тогда и объяснит и каторжные работы еврейского народа, и 20 отошедших к Тиру городов, и вишенку на торте в виде храма победителей в столице побеждённой страны... и даже отказ Соломона от Б~га отцов и принятие им на старости лет культа Астарты...

Эта ниточка вытягивается дальше. Как известно, масоны (ну, а куда без них в такой-то теме!) духовным своим отцом почитают начальника строительства первого храма Хирама-Авия. Убиенного, дескать, собственными подмастерьями из зависти к его уму и красоте. Наша концепция эту смерть объясняет куда лучше: евреи сопротивлялись возведению чуждого капища на своей земле и главный архитектор пал не от рук завистливых подмастерьев, а от кинжалов сикариев, стремящихся сорвать сдачу объекта.

Вы, понимаю, человек зашоренный классическим образованием и всякая альтернативщина вызывает у Вас идиосинкразию, но… на правах версии… почему бы и нет?

Ну, просто представьте, что иудеи (крайне щепетильные в вопросах веры) нанимают тирских гастарбайтеров для возведения главного своего святилища – нонсенс! Причём, сами они тоже вкалывают, но только на «неквалифицированных» работах – в каменоломнях и на лесоповалах, что для евреев дважды нонсенс. Плюс на бонус Соломон отписал Хираму 20 городов в земле Галилейской...

Из таких исходников можно предположить, что Соломон Давидович не сам заказал новый храм у тирцев, а Хирам Авибаалович ему его, мягко говоря, навязал. Если не сказать, что навязал силком! Например, в знак победы над израильским царством.

А она – военная победа – тогда и объяснит и каторжные работы еврейского народа, и 20 отошедших к Тиру городов, и вишенку на торте в виде храма победителей в столице побеждённой страны... и даже отказ Соломона от Б~га отцов и принятие им на старости лет культа Астарты...

Эта ниточка вытягивается дальше. Как известно, масоны (ну, а куда без них в такой-то теме!) духовным своим отцом почитают начальника строительства первого храма Хирама-Авия. Убиенного, дескать, собственными подмастерьями из зависти к его уму и красоте. Наша концепция эту смерть объясняет куда лучше: евреи сопротивлялись возведению чуждого капища на своей земле и главный архитектор пал не от рук завистливых подмастерьев, а от кинжалов сикариев, стремящихся сорвать сдачу объекта.

Вы, понимаю, человек зашоренный классическим образованием и всякая альтернативщина вызывает у Вас идиосинкразию, но… на правах версии… почему бы и нет?

Ответ на комментарий Абап #

«Зашоренный» – это точно. Лучше не скажешь. Еврейско-масонские дела у меня кроме тоски ничего не вызывают. Нет в этой теме ни поэтики, ни полёта мысли… Одна сплошная сермяжная чернуха. Поэтому с евро-финикийскими разборками – это точно не ко мне. Тем более, что мне эта тема вообще никак не знакома. Могу только отреагировать чисто на ваш пост.

1. В иудейское единобожие от «сотворения Адама» я, естественно, не верю. Евреи всю свою историю жили не в вакууме. И их религия ничем не отличалась от их соседей. Единобожие – это религиозная философия, которая не могла возникнуть при отсутствии базиса. А базис этот нарабатывается в философских школах, в спорах и дискурсах. Закрытые же сообщества, как показывает практика, деградируют и исчезают.

2. Не понимаю, почему Вас смущает, что «щепетильные евреи» наняли для постройки храма «тирских гастарбайтеров». Тирские строители широко славились своим искусством. Когда затевается серьёзное строительство – лучше не рисковать, и нанять лучших мастеров. С другой стороны, строительство большого храма – не дешевое удовольствие, поэтому можно сэкономить на подсобных рабочих-гастарбайтерах, направив на строительство «неквалифицированный» местный контингент.

Впрочем и ваша теория у меня никакой идиосинкразии не вызывает. Хотя… Ну, «отписал 20 городов», дело-то житейское. Тем более, что финикияне и иудеи – родственные племена. Как говорится, «свои люди, сочтёмся». И ещё не известно, что из себя представляли те города.

1. В иудейское единобожие от «сотворения Адама» я, естественно, не верю. Евреи всю свою историю жили не в вакууме. И их религия ничем не отличалась от их соседей. Единобожие – это религиозная философия, которая не могла возникнуть при отсутствии базиса. А базис этот нарабатывается в философских школах, в спорах и дискурсах. Закрытые же сообщества, как показывает практика, деградируют и исчезают.

2. Не понимаю, почему Вас смущает, что «щепетильные евреи» наняли для постройки храма «тирских гастарбайтеров». Тирские строители широко славились своим искусством. Когда затевается серьёзное строительство – лучше не рисковать, и нанять лучших мастеров. С другой стороны, строительство большого храма – не дешевое удовольствие, поэтому можно сэкономить на подсобных рабочих-гастарбайтерах, направив на строительство «неквалифицированный» местный контингент.

Впрочем и ваша теория у меня никакой идиосинкразии не вызывает. Хотя… Ну, «отписал 20 городов», дело-то житейское. Тем более, что финикияне и иудеи – родственные племена. Как говорится, «свои люди, сочтёмся». И ещё не известно, что из себя представляли те города.

Комментарии (4):

вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник МЕЛЬКАРТ | vissarion - Дневник vissarion |

Лента друзей vissarion

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»