КИКЛОПЫ

14-08-2015 12:08

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

С.В. Петров

КИКЛОПЫ ГЕСИОДА, ГОМЕРА И СТРАБОНА

Согласно Гесиоду, киклопы — «круглоглазые» (κύκλωπες) дети Геи и Урана: Арг (Ἄργης, «Сияющий»), Бронт (Βρόντης, «Громовой») и Стероп (Στερόπης, «Сверкающий»).

Сложно сказать, что повлияло на одноглазую иконографию киклопов, нельзя исключать египетский след, а именно традицию ношения головных уборов, корон или диадем, в основании которых (т.е. на лбу) располагался солнечный диск, т.е. Око Ра. В пользу этой версии, например, свидетельствует Павсаний:

Понятно, что третий глаз у Зевса мог возникнуть не иначе как искаженное заимствование из египетской символики. Помимо солнечного диска в диадеме, всем хорошо известна иконография египетских богов и фараонов с уреем на лбу. Имя кобры-урея — Уаджит, а ее дежурный эпитет «Око Ра». Символьный образ Ока-урея — не случаен, здесь имеет место игра слов.

Художник, вырезавший статую трехглазого Зевса (отождествляемого греками с Амоном), видимо, не особенно разбиравшийся в египетском символизме, разместил на лбу Зевса «Око Ра» не в виде урея, а так, как он это себе представлял, т.е. буквально, в виде третьего глаза.

Кроме того, одноглазая иконография киклопов традиционно взаимоувязывается со значением слова Κύκλωψ. Но дело в том, что этимология слова Κύκλωψ ни о какой одноглазости не свидетельствует (см. определение выше). Скорее, имело бы смысл вести речь о «пучеглазости». Формула «округлить глаза» (от удивления) — вполне себе употребима и сегодня.

Опять же, слово ὤψ имеет и другие определения (помимо значения «глаз»). Что дает возможность для иного прочтения слова κύκλωπες, например: «круглолицые» или даже «с округлыми формами». Причем, второй вариант, в свою очередь, также не однозначен, его можно толковать и как «предрасположенные к полноте», и как «атлетическое телосложение». Атлетическое телосложение киклопов (применительно к их профессиональной деятельности) мы рассмотрим чуть позже.

При прочтении второй составной части слова Κύκλωψ — ὤψ — в значении «вид, взгляд», слово киклоп можно интерпретировать и как «кругом смотрящий», по аналогии с эпитетами Зевса и Деметры (εὐρωπός — «широко смотрящий»; ευρύοπα — «далеко глядящая»).

Интересен и другой момент, имена киклопов Гесиода связаны с громом и молнией. Видимо, это объясняется их кузнечной специализацией, которую они приобрели у мастера кузнечных дел Гефеста, пребывая в подземном царстве.

Сразу после рождения, киклопы были брошены отцом (Ураном) в Тартар, освобождены титанами после свержения Урана, но вновь закованы Кроносом, захватившим верховную власть. Когда Зевс начал борьбу с Кроносом, он вновь вывел киклопов из Тартара, чтобы те пришли на помощь олимпийским богам. Киклопы ковали Зевсу перуны, которые тот метал (ἀστράπτω) в титанов. После победы Зевса в титаномахии киклопы продолжали служить Зевсу — ковать оружие для Громовержца.

Можно предположить, что работа кузнецов киклопов сопровождалась сильным грохотом, и, в этой связи, стоит рассмотреть еще одно значение слова ὤψ (ὄψ), не связанное с глазами:

Сочетание κύκλῳ (кругом, вокруг) + ὄψ позволяет дать слову Κύκλωψ очередное толкование, связанное с кузнечным делом: дословно «грохочущие (распространяющие грохот) вокруг». Что, вероятно, соотносилось с извержениями вулкана и молниями, зачастую их сопровождающими.

Кстати, имя самого Гефеста (Ἥφαιστος), наставника киклопов, соотносится со значениями «огонь» и «извержение» (ἄφεσις). Причем, «огонь» имеет однозначно подземное происхождение, и к «извержению» имеет отношение также непосредственное.

К вулканической активности, очевидно, привязаны и имена киклопов. Во время извержения вулканов, в поднимающемся из жерла столбе дыма, из-за электризации мелких частиц, часто происходят активные грозовые явления. Что и послужило поводом для наделения киклопов специфическими именами: Сияющий (Ἄργης), Сверкающий (Στερόπης), Громовой (Βρόντης). В темное время суток столб извергающегося дыма и пепла, беспрестанно подсвечивающийся всполохами молний, представляет собой завораживающее зрелище.

Слово ἀστεροπή (молния) сложносоставное: ἀστήρ (огонь) + ὀπή (жерло вулкана).

Хотя, с учетом того, что вспышки молний сопровождают раскаты грома, то более вероятная этимология слова ἀστεροπή (молния) — от рассматриваемого выше значения слова ὄψ — «гремящий»: ἀστήρ + ὄψ, т.е., дословно, «грохочущий огонь».

КИКЛОПЫ ГОМЕРА

В изложении Гомера («Одиссея»), киклопы — это мифическое племя диких одноглазых великанов, обитавших на неком острове Средиземноморья, и занимавшихся охотой и скотоводством, но не брезговавших и людоедством.

обитавших на неком острове Средиземноморья, и занимавшихся охотой и скотоводством, но не брезговавших и людоедством.

Одиссей попал в сложную ситуацию, оказавшись в пещере киклопа Полифема. Великан сожрал двух товарищей Одиссея, и намеревался расправиться с остальными. Дабы избежать этой участи и спастись из западни, Одиссей лишает Полифема единственного глаза.

Не исключено, что злобность и свирепость (ἄστοργος) киклопов Гомера каким-то образом соотносится с созвучием со словом «молнии» (ἀστήρ, ἀστεροπή), которые неустанно куют для Зевса киклопы Гесиода. Конечно, это только предположение, хотя кузница Гефеста, по свидетельству разных авторов, находится на Сицилии, в горниле горы Этны. Сюда же, на Сицилию, Еврипид, несколько отходя от гомеровской версии, помещает и племя киклопов из «Одиссеи». Впрочем, это может быть, всего лишь, попыткой совместить несовместимое, ибо даже отцом киклопа Полифема Гомер называет Посейдона. Отцом же киклопов-кузнецов был Уран. Пожалуй, единственное, что их связывает, это одноглазая иконография. Единственная проблема, состоит в том, что на древних артефактах, киклоп Полифем не выглядит одноглазым.

КИКЛОПЫ ГИПЕРИЙСКИЕ

В одном месте «Одиссеи» Гомер вскользь упоминает киклопов живших в Гиперии (Ὑπέρεια), но непонятно, те ли это киклопы из истории с Полифемом, или другие. В представлении Гомера племена киклопов вполне могли населять разные острова. К тому же и «пространная Гиперия» — страна сама по себе сказочная, не привязанная ни к какому реальному объекту, один из множества островов в Ионическом море, либо (судя по тому, что феаки были прекрасными мореходами) земли на побережье.

Любопытно, что в приведенном отрывке феаки уходят «вдаль от людей, в труде свою жизнь проводящих» (ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων), хотя не о каких людях, кроме самих феаков и киклопов (от которых феаки и бегут), речи нет. Да и сами киклопы описываются не как великаны, а как «мужи весьма воинственные» (ἀγχοῦ Κυκλώπων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων).²

К тому же слово ἀλφηστής³ имеет значение «добывающий пропитание», а добывать пропитание можно не только трудом, но и разбоем. Собственно набеги киклопов и заставили феаков покинуть «пространную Гиперию» и перебраться на остров Схерию. Вопрос только в том, перебрались они с одного острова на другой, или перебрались они с материка на остров. Ибо Эпир (Ἤπειρος), против которого располагается остров Схерия (Σχερίη) несколько созвучен Гиперии (Ὑπέρεια).

___________________

[2] ὑπερηνορέων (ὑπερ-ηνορέων), -οντος adj. m одаренный или гордый нечеловеческой силой Hom., Arph.

ἠνορέη, дор. ἀνορέα ἡ {ἀνήρ} мужественность, мужество, доблесть.

[3] ἀλφηστής (-οῦ) adj. m снискивающий себе пропитание, т.е. трудящийся, трудолюбивый (ἀνέρες и ἄνδρες Hom., HH., Hes., Aesch., Soph., Plut.).

ГАСТЕРОХЕЙРЫ

Гастерохейры (Γαστεροχειροί, «брюхорукие») — семь великанов киклопов, упомянутые Страбоном в трактате «География». Брюхорукими их называли якобы потому, что они на жизнь (живот) зарабатывали руками, работая каменщиками. Считалось, что они пришли вместе с царем Претом из Ликии и возвели вокруг Тиринфа массивные «киклопические» стены, использовав для этого такие огромные каменные блоки, что и «несколько мулов не смогли бы их сдвинуть с места». По преданию, они построили также и стены вокруг Микен. «И, может быть, пещеры поблизости от Навплии и сооружения в них названы по их имени». (Страбон «География» VIII)

Нужно отметить, что эпитет «брюхорукие» для великанов киклопов выглядит несколько своеобразно. Да и объяснение этимологии слова не особенно убедительно. Не только строители работают руками, чтобы набить брюхо. Поэтому имеет смысл попробовать поискать другие варианты прочтения слова «гастерохейры» (γαστεροχειροί).

Т.е. слово γαστεροχειρός теоретически могло возникнуть от искажения слова γαστροχειρός (γαστρο-χειρός) «с крепкими, мускулистыми («выпуклыми», «мясистыми») руками». Что гораздо убедительнее характеризует мифологических существ имеющих атлетические мощные руки, которыми они с легкостью поднимают массивные каменные блоки для постройки городских стен.

Возвращаясь к киклопам-кузнецам (в изложении Гесиода), кующим молнии (ἀστεροπή), можно также отметить созвучие слов ἀστήρ (огонь) и γαστήρ («выпуклость»). Могли ли киклопы владеющие огнем (χειρός ἀστέρος) из-за созвучия сменить род деятельности с кузнечного на строительный (чтобы не сказать на «брюхостроительный»)? Вопрос, естественно, риторический…

Впрочем, и для кузнечного дела необходимы крепкие руки. Недаром Гефест (Ἥφαιστος), бог огня и кузнечного мастерства, под чьим руководством и ковали перуны для Зевса киклопы Гесиода, имел эпитет «с могучими руками» (ἀμφιγυήεις).

_______________________________

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

С.В. Петров

КИКЛОПЫ ГЕСИОДА, ГОМЕРА И СТРАБОНА

Согласно Гесиоду, киклопы — «круглоглазые» (κύκλωπες) дети Геи и Урана: Арг (Ἄργης, «Сияющий»), Бронт (Βρόντης, «Громовой») и Стероп (Στερόπης, «Сверкающий»).

Κύκλωψ, -ωπος ὁ (dat. pl. Κύκλωψι, эп. Κυκλώπεσσι) Киклоп;

κύκλωψ (κύκλ-ωψ), -ωπος adj. круглоокий;

κύκλος

1) круг, окружность, колесо, кольцо, диск;

2) круговая стена, крепостные стены; ex. (Ἀθηνέων Her.; τοῦ ἄστεος Dem.);

3) око, глаз (тж. ὄμματος κ. Soph.);

4) круговое движение, круговорот, круговращение, цикл;

ὤψ ἡ Theocr. ὁ (acc. ὦπα, pl. тж. τὰ ὦπα) взгляд, вид, pl. глаза, лицо;

ex. ἑλίκωψ (ἑλίκ-ωψ), -ωπος adj. быстроглазый или со сверкающими глазами (Ἀχαιοί Hom.).

Сложно сказать, что повлияло на одноглазую иконографию киклопов, нельзя исключать египетский след, а именно традицию ношения головных уборов, корон или диадем, в основании которых (т.е. на лбу) располагался солнечный диск, т.е. Око Ра. В пользу этой версии, например, свидетельствует Павсаний:

«Здесь среди других посвящений хранится деревянная статуя Зевса, у которого два глаза на том месте, где они у нас всех, а третий — на лбу. Говорят, что этот Зевс был домашним богом Приама, сына Лаомедонта, и стоял на внутреннем дворе дворца под открытым небом; когда Илион был взят эллинами, под защиту алтаря этого Зевса прибег Приам.» (Павсаний. Описание Эллады II, 24:3)

Понятно, что третий глаз у Зевса мог возникнуть не иначе как искаженное заимствование из египетской символики. Помимо солнечного диска в диадеме, всем хорошо известна иконография египетских богов и фараонов с уреем на лбу. Имя кобры-урея — Уаджит, а ее дежурный эпитет «Око Ра». Символьный образ Ока-урея — не случаен, здесь имеет место игра слов.

iart — кобра;

irt — глаз (око).

Художник, вырезавший статую трехглазого Зевса (отождествляемого греками с Амоном), видимо, не особенно разбиравшийся в египетском символизме, разместил на лбу Зевса «Око Ра» не в виде урея, а так, как он это себе представлял, т.е. буквально, в виде третьего глаза.

Кроме того, одноглазая иконография киклопов традиционно взаимоувязывается со значением слова Κύκλωψ. Но дело в том, что этимология слова Κύκλωψ ни о какой одноглазости не свидетельствует (см. определение выше). Скорее, имело бы смысл вести речь о «пучеглазости». Формула «округлить глаза» (от удивления) — вполне себе употребима и сегодня.

Опять же, слово ὤψ имеет и другие определения (помимо значения «глаз»). Что дает возможность для иного прочтения слова κύκλωπες, например: «круглолицые» или даже «с округлыми формами». Причем, второй вариант, в свою очередь, также не однозначен, его можно толковать и как «предрасположенные к полноте», и как «атлетическое телосложение». Атлетическое телосложение киклопов (применительно к их профессиональной деятельности) мы рассмотрим чуть позже.

При прочтении второй составной части слова Κύκλωψ — ὤψ — в значении «вид, взгляд», слово киклоп можно интерпретировать и как «кругом смотрящий», по аналогии с эпитетами Зевса и Деметры (εὐρωπός — «широко смотрящий»; ευρύοπα — «далеко глядящая»).

Интересен и другой момент, имена киклопов Гесиода связаны с громом и молнией. Видимо, это объясняется их кузнечной специализацией, которую они приобрели у мастера кузнечных дел Гефеста, пребывая в подземном царстве.

Сразу после рождения, киклопы были брошены отцом (Ураном) в Тартар, освобождены титанами после свержения Урана, но вновь закованы Кроносом, захватившим верховную власть. Когда Зевс начал борьбу с Кроносом, он вновь вывел киклопов из Тартара, чтобы те пришли на помощь олимпийским богам. Киклопы ковали Зевсу перуны, которые тот метал (ἀστράπτω) в титанов. После победы Зевса в титаномахии киклопы продолжали служить Зевсу — ковать оружие для Громовержца.

Можно предположить, что работа кузнецов киклопов сопровождалась сильным грохотом, и, в этой связи, стоит рассмотреть еще одно значение слова ὤψ (ὄψ), не связанное с глазами:

εὐρύοπα (εὐρύ-οπᾰ) [от εὐρύ — далеко распространяющийся]

I. <ὤψ, ὄψομαι> (nom. = voc. = acc.) далеко видящий (ex. Ζεύς Hom., HH., Hes.; Κρονίδης Her.);

II. ὁ <ὄψ> далеко гремящий, далеко слышный.

Сочетание κύκλῳ (кругом, вокруг) + ὄψ позволяет дать слову Κύκλωψ очередное толкование, связанное с кузнечным делом: дословно «грохочущие (распространяющие грохот) вокруг». Что, вероятно, соотносилось с извержениями вулкана и молниями, зачастую их сопровождающими.

Кстати, имя самого Гефеста (Ἥφαιστος), наставника киклопов, соотносится со значениями «огонь» и «извержение» (ἄφεσις). Причем, «огонь» имеет однозначно подземное происхождение, и к «извержению» имеет отношение также непосредственное.

Ἥφαιστος, дор. Ἅφαιστος, эол. Ἄφαιστος ὁ 1) Гефест; 2) перен. пламя, огонь;

Ἅφαιστος, дор. и Ἄφαιστος эол. ὁ = Ἥφαιστος;

ἄφεσις (ἄφ-εσις), -εως ἡ

1) бросание, метание;

2) выпускание;

3) извержение, испускание; ex. (ὕδατος, σπέρματος Arst.);

4) отпускание, освобождение.

К вулканической активности, очевидно, привязаны и имена киклопов. Во время извержения вулканов, в поднимающемся из жерла столбе дыма, из-за электризации мелких частиц, часто происходят активные грозовые явления. Что и послужило поводом для наделения киклопов специфическими именами: Сияющий (Ἄργης), Сверкающий (Στερόπης), Громовой (Βρόντης). В темное время суток столб извергающегося дыма и пепла, беспрестанно подсвечивающийся всполохами молний, представляет собой завораживающее зрелище.

ἀστεροπή, дор. ἀστεροπά ἡ молния Hom., Pind., Arph.

ἀστεροπητής, -οῦ ὁ молниеметатель, громовержец (эпитет Зевса) Hom., Hes., Soph., Luc.

ἀστραπαῖος 1) сопровождаемый молниями, грозовой; 2) мечущий молнии; ex. θεός Arst.

Слово ἀστεροπή (молния) сложносоставное: ἀστήρ (огонь) + ὀπή (жерло вулкана).

ἀστήρ, -έρος ὁ (dat. pl. ἀστράσι или ἄστρασι);

1) звезда; ex. (ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς Hom.; Σείριος ἀ. Hes.; ἀστέρες πλάνητες Arst.);

2) метеор; ex. (διατρέχοντες ἀστέρες Arph.);

3) небесное знамение; ex. (ἀστέρα εἷναι Hom.);

4) метеорит; ex. (ἀ. πέτρινος Diog.L.);

5) сигнальный огонь, пламя; ex. (δόλιον ἀστέρα λάμψαι Eur.);

6) перен. светило, светоч, краса; ex. (ἀ. πατρίδος Plut.);

7) зоол. морская звезда (Stella marina или Asterias) Arst.

8) астер (род самосветящегося камня) Plut.

ὀπή ἡ <ὄψ II>

1) дыра, прореха (sc. τοῦ τριβωνίου Arph.);

2) яма, пещера; ex. (ἐν τῇ γῇ Arst.);

3) дымовое отверстие (в крыше) Arph.

Хотя, с учетом того, что вспышки молний сопровождают раскаты грома, то более вероятная этимология слова ἀστεροπή (молния) — от рассматриваемого выше значения слова ὄψ — «гремящий»: ἀστήρ + ὄψ, т.е., дословно, «грохочущий огонь».

КИКЛОПЫ ГОМЕРА

В изложении Гомера («Одиссея»), киклопы — это мифическое племя диких одноглазых великанов,

обитавших на неком острове Средиземноморья, и занимавшихся охотой и скотоводством, но не брезговавших и людоедством.

обитавших на неком острове Средиземноморья, и занимавшихся охотой и скотоводством, но не брезговавших и людоедством. Одиссей попал в сложную ситуацию, оказавшись в пещере киклопа Полифема. Великан сожрал двух товарищей Одиссея, и намеревался расправиться с остальными. Дабы избежать этой участи и спастись из западни, Одиссей лишает Полифема единственного глаза.

Не исключено, что злобность и свирепость (ἄστοργος) киклопов Гомера каким-то образом соотносится с созвучием со словом «молнии» (ἀστήρ, ἀστεροπή), которые неустанно куют для Зевса киклопы Гесиода. Конечно, это только предположение, хотя кузница Гефеста, по свидетельству разных авторов, находится на Сицилии, в горниле горы Этны. Сюда же, на Сицилию, Еврипид, несколько отходя от гомеровской версии, помещает и племя киклопов из «Одиссеи». Впрочем, это может быть, всего лишь, попыткой совместить несовместимое, ибо даже отцом киклопа Полифема Гомер называет Посейдона. Отцом же киклопов-кузнецов был Уран. Пожалуй, единственное, что их связывает, это одноглазая иконография. Единственная проблема, состоит в том, что на древних артефактах, киклоп Полифем не выглядит одноглазым.

КИКЛОПЫ ГИПЕРИЙСКИЕ

В одном месте «Одиссеи» Гомер вскользь упоминает киклопов живших в Гиперии (Ὑπέρεια), но непонятно, те ли это киклопы из истории с Полифемом, или другие. В представлении Гомера племена киклопов вполне могли населять разные острова. К тому же и «пространная Гиперия» — страна сама по себе сказочная, не привязанная ни к какому реальному объекту, один из множества островов в Ионическом море, либо (судя по тому, что феаки были прекрасными мореходами) земли на побережье.

«Жили в прежнее время они [феаки] в Гиперее пространной¹

Невдалеке от киклопов, свирепых мужей и надменных,

Силою их превышавших и грабивших их беспрестанно.

Поднял феаков тогда и увел Навсифой боговидный

В Схерию, вдаль от людей, в труде свою жизнь проводящих.

Там он город стенами обвел, построил жилища,

Храмы воздвигнул богам и поля поделил между граждан.»

(Одиссея VI, 4)

___________________

[1] Ὑπέρεια ἡ Гиперия, древнейшая область феаков Hom.

Φαίακες, эп. Φαίηκες οἱ (dat. Φαίηξιν и Φαιήκεσσι) феаки (народ, населявший о-в Σχερία в Ионическом море, у побережья Эпира) Hom.

Ἤπειρος, дор. Ἄπειρος ἠ Эпир (страна на западном побережье Балканского полуострова) Hom., Xen.

Любопытно, что в приведенном отрывке феаки уходят «вдаль от людей, в труде свою жизнь проводящих» (ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων), хотя не о каких людях, кроме самих феаков и киклопов (от которых феаки и бегут), речи нет. Да и сами киклопы описываются не как великаны, а как «мужи весьма воинственные» (ἀγχοῦ Κυκλώπων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων).²

К тому же слово ἀλφηστής³ имеет значение «добывающий пропитание», а добывать пропитание можно не только трудом, но и разбоем. Собственно набеги киклопов и заставили феаков покинуть «пространную Гиперию» и перебраться на остров Схерию. Вопрос только в том, перебрались они с одного острова на другой, или перебрались они с материка на остров. Ибо Эпир (Ἤπειρος), против которого располагается остров Схерия (Σχερίη) несколько созвучен Гиперии (Ὑπέρεια).

___________________

[2] ὑπερηνορέων (ὑπερ-ηνορέων), -οντος adj. m одаренный или гордый нечеловеческой силой Hom., Arph.

ἠνορέη, дор. ἀνορέα ἡ {ἀνήρ} мужественность, мужество, доблесть.

[3] ἀλφηστής (-οῦ) adj. m снискивающий себе пропитание, т.е. трудящийся, трудолюбивый (ἀνέρες и ἄνδρες Hom., HH., Hes., Aesch., Soph., Plut.).

ГАСТЕРОХЕЙРЫ

Гастерохейры (Γαστεροχειροί, «брюхорукие») — семь великанов киклопов, упомянутые Страбоном в трактате «География». Брюхорукими их называли якобы потому, что они на жизнь (живот) зарабатывали руками, работая каменщиками. Считалось, что они пришли вместе с царем Претом из Ликии и возвели вокруг Тиринфа массивные «киклопические» стены, использовав для этого такие огромные каменные блоки, что и «несколько мулов не смогли бы их сдвинуть с места». По преданию, они построили также и стены вокруг Микен. «И, может быть, пещеры поблизости от Навплии и сооружения в них названы по их имени». (Страбон «География» VIII)

γαστήρ, γαστρός, эп.-поэт. тж. γαστέρος ἡ

1) живот, брюхо Hom., Arst., Plut.; желудок Hom., Soph., Arst., Plut.

2) пища, еда; ex. (ἐγκρατές γαστρὸς καὴ πότου Xen.);

3) материнская утроба, чрево; ex. γαστέρι (γαστρὴ) φέρειν Hom., Plat. и ἐν γαστρὴ ἔχειν Her. — носить во чреве, быть беременной.

χείρ, χειρός ἡ (dat. χειρί, acc. χεῖρα; pl.: χεῖρες — поэт. тж. χέρες, gen. χερῶν, dat. χερσί — поэт. тж. χέρεσσι и χείρεσ(σ)ι, acc. χεῖρας — поэт. тж. χέρας, эол. χέρρας)

1) рука, кисть; реже локоть;

2) редко (у животных) передняя конечность, нога или лапа Xen., Arst.;

3) власть, мощь (sc. Διός Hom.): ὑπὸ χεῖρα ποιεῖσθαι Xen. подчинять, покорять; ὑπὸ τὰς χεῖράς τινος πίπτειν Polyb. попасть во власть кого-л.; ὁ ὑπὸ χεῖρα Dem. подвластный, подчиненный.

Нужно отметить, что эпитет «брюхорукие» для великанов киклопов выглядит несколько своеобразно. Да и объяснение этимологии слова не особенно убедительно. Не только строители работают руками, чтобы набить брюхо. Поэтому имеет смысл попробовать поискать другие варианты прочтения слова «гастерохейры» (γαστεροχειροί).

γάστρη ἡ выпуклость, брюшко (сосуда); ex. (τρίποδος Hom.);

γαστροειδής (γαστρο-ειδής) пузатый, с выпуклым кузовом; ex. ναῦς [корабль, судно с крутыми боками] Plut.

γαστροκνημία (γαστρο-κνημία) ἡ мясистая часть голени, икра Arst., Luc.

Т.е. слово γαστεροχειρός теоретически могло возникнуть от искажения слова γαστροχειρός (γαστρο-χειρός) «с крепкими, мускулистыми («выпуклыми», «мясистыми») руками». Что гораздо убедительнее характеризует мифологических существ имеющих атлетические мощные руки, которыми они с легкостью поднимают массивные каменные блоки для постройки городских стен.

Возвращаясь к киклопам-кузнецам (в изложении Гесиода), кующим молнии (ἀστεροπή), можно также отметить созвучие слов ἀστήρ (огонь) и γαστήρ («выпуклость»). Могли ли киклопы владеющие огнем (χειρός ἀστέρος) из-за созвучия сменить род деятельности с кузнечного на строительный (чтобы не сказать на «брюхостроительный»)? Вопрос, естественно, риторический…

Впрочем, и для кузнечного дела необходимы крепкие руки. Недаром Гефест (Ἥφαιστος), бог огня и кузнечного мастерства, под чьим руководством и ковали перуны для Зевса киклопы Гесиода, имел эпитет «с могучими руками» (ἀμφιγυήεις).

_______________________________

Комментарии (3):

_______________________________

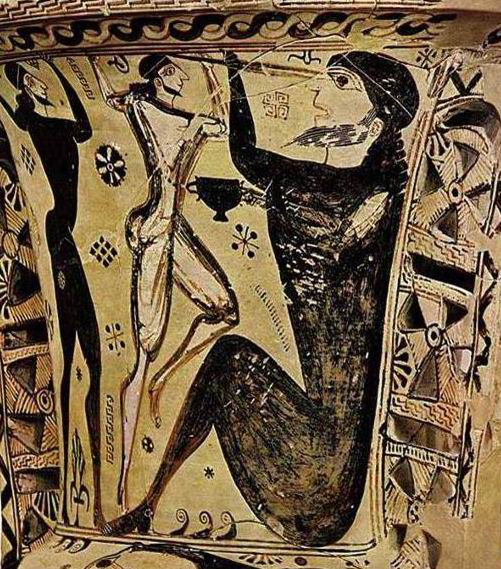

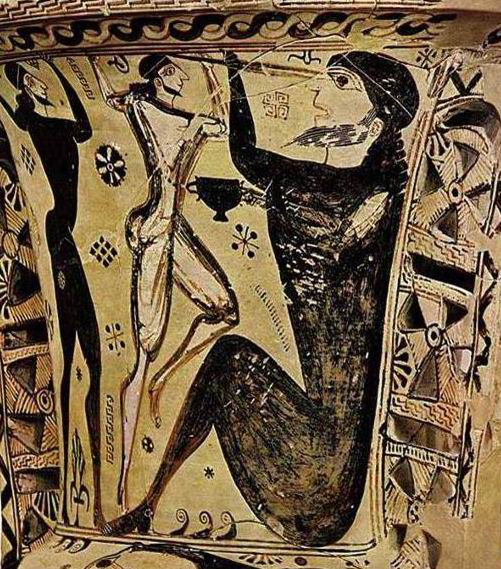

На артефактах ниже, Полифем также не выглядит классическим одноглазым (с одним глазом в центре лба) киклопом. Видимо иконографический канон сложился позднее. Одноглазым (к примеру) Полифем мог стать лишившись одного глаза ранее. В свою очередь, проткнутый Одиссеем единственный (последний) глаз киклопа Полифема мог стать толчком для развития образа в направлении иконографии киклопов, как одноглазых монстров.

1. Фрагмент вазы. VII в. до н.э. Одиссей, с товарищами, ослепляет киклопа Полифема.

2. Чернофигурная ваза из Лаконики, середина VI в. до н.э.

3. Чернофигурный сосуд для вина, ок. 500г. до н.э. Глина. Париж, Лувр.

На артефактах ниже, Полифем также не выглядит классическим одноглазым (с одним глазом в центре лба) киклопом. Видимо иконографический канон сложился позднее. Одноглазым (к примеру) Полифем мог стать лишившись одного глаза ранее. В свою очередь, проткнутый Одиссеем единственный (последний) глаз киклопа Полифема мог стать толчком для развития образа в направлении иконографии киклопов, как одноглазых монстров.

1. Фрагмент вазы. VII в. до н.э. Одиссей, с товарищами, ослепляет киклопа Полифема.

2. Чернофигурная ваза из Лаконики, середина VI в. до н.э.

3. Чернофигурный сосуд для вина, ок. 500г. до н.э. Глина. Париж, Лувр.

_______________________________

Лестригоны (Λαιστρύγονες) — в греческой мифологии, народ великанов-людоедов. С ними столкнулись Одиссей и его спутники, когда их корабли подплыли к городу Телепил (Τηλέπυλος). Один из посланных Одиссеем на разведку спутников был съеден царём лестригонов Антифатом. Остальные пытались сбежать, но другие лестригоны настигли их, когда те уже были на кораблях. Не успев отплыть, корабли были разбиты огромными камнями, которые бросали в них со скал великаны. Людей они нанизали на колья и унесли на съедение в город. Гомер упоминает, что они живут у вод источника Артакии, а географы указывают, что Артакия находилась у Кизика. По Феопомпу, лестригоны жили на Леонтинской равнине (Сицилия). По другим, на Леонтинской равнине жили киклопы.

Нужно отметить, что на количестве глаз у лестригонов Гомер не акцентирует внимание, отмечая только их огромный рост. Из чего можно сделать вывод, что глаз у великанов было два. В остальном особой разницы в описании между великанами-людоедами киклопами и лестригонами нет. Схожи и сюжетные линии в описании приключений Одиссея с товарищами при встрече с теми и другими великанами. Один из спутников Одиссея царём лестригонов Антифатом растерзан и съеден сразу (киклоп Полифем съел двоих), а остальные, при попытке сбежать и уплыть на кораблях, были закиданы огромными валунами. Единственно, история с киклопом Полифемом описана более подробно за счёт усложнения сюжета. Схожесть этих двух историй вводила в заблуждение и древних толкователей, которые географически помещали и киклопов, и лестригонов на о.Сицилия.

«Спутникам верным своим приказал я пойти и разведать,

Что за племя мужей хлебоядных живет в этом крае.

Выбрал двух я мужей и глашатая третьим прибавил.

Выйдя на сушу, пошли они торной дорогой, которой

С гор высоких дрова доставлялись телегами в город.

105

Шедшая по воду дева пред городом им повстречалась —

Дева могучая, дочь Антифата, царя лэстригонов.

Шла она вниз к прекрасным струям родника Артакии.

Этот источник снабжал ключевою водою весь город.

К деве они подошли и, окликнувши, спрашивать стали,

110

Кто в этом городе царь, кто те, что ему подначальны.

Быстро она указала на дом высокий отцовский.

В дом вошедши, супругу царя они в доме застали.

Величиною была она с гору. Пришли они в ужас.

Вызвала вмиг из собранья она Антифата, супруга

115

Славного. Страшную гибель посланцам моим он замыслил.

Тотчас схватив одного из товарищей, им пообедал.

Два остальные, вскочив, к кораблям побежали обратно.

Клич боевой его грянул по городу. Быстро сбежалось

Множество толп лэстригонов могучих к нему отовсюду.¹

120

Были подобны они не смертным мужам, а гигантам.

С кручи утесов бросать они стали тяжелые камни.

Шум зловещий на всех кораблях поднялся наших черных, —

Треск громимых судов, людей убиваемых крики.

Трупы, как рыб, нанизав, понесли они их на съеденье.

125

Так погубили они товарищей в бухте глубокой.

Я же, сорвавши с бедра мой меч отточенный, поспешно

На черноносом своем корабле обрубил все причалы.

После того, ободряя товарищей, им приказал я

Дружно на весла налечь, чтоб избегнуть беды угрожавшей.

130

Смерти боясь, изо всей они мочи ударили в весла.

Радостно в море корабль побежал от нависших утесов.

Все без изъятья другие суда нашли там погибель.

Дальше оттуда мы двинулись в путь с опечаленным сердцем,

Сами избегнув конца, но товарищей милых лишившись.»

(Гомер, Одиссея X)

_________________________

[1] Нужно отметить созвучие названия народа лестригонов (Λαιστρύγονες) и слова λῃστρικόν (разбойники).

Λαιστρύγων (-ονος) ὁ (sing. к Λαιστρύγονες) лестригон Hom.

Λαιστρύγονες οἱ лестригоны (баснословное племя людоедов в Сицилии или в южн. Италии) Hom., Thuc.

λῃστρικόν τό 1) разбойничья шайка Thuc. 2) разбойничье судно Plut., Anth.

λῃστρικός 3 разбойничий, пиратский (τριακόντορος Thuc.; σκάφη Diod.); разбойничий, разбойный (βίος Arst.).

_______________________________

Лестригоны (Λαιστρύγονες) — в греческой мифологии, народ великанов-людоедов. С ними столкнулись Одиссей и его спутники, когда их корабли подплыли к городу Телепил (Τηλέπυλος). Один из посланных Одиссеем на разведку спутников был съеден царём лестригонов Антифатом. Остальные пытались сбежать, но другие лестригоны настигли их, когда те уже были на кораблях. Не успев отплыть, корабли были разбиты огромными камнями, которые бросали в них со скал великаны. Людей они нанизали на колья и унесли на съедение в город. Гомер упоминает, что они живут у вод источника Артакии, а географы указывают, что Артакия находилась у Кизика. По Феопомпу, лестригоны жили на Леонтинской равнине (Сицилия). По другим, на Леонтинской равнине жили киклопы.

Нужно отметить, что на количестве глаз у лестригонов Гомер не акцентирует внимание, отмечая только их огромный рост. Из чего можно сделать вывод, что глаз у великанов было два. В остальном особой разницы в описании между великанами-людоедами киклопами и лестригонами нет. Схожи и сюжетные линии в описании приключений Одиссея с товарищами при встрече с теми и другими великанами. Один из спутников Одиссея царём лестригонов Антифатом растерзан и съеден сразу (киклоп Полифем съел двоих), а остальные, при попытке сбежать и уплыть на кораблях, были закиданы огромными валунами. Единственно, история с киклопом Полифемом описана более подробно за счёт усложнения сюжета. Схожесть этих двух историй вводила в заблуждение и древних толкователей, которые географически помещали и киклопов, и лестригонов на о.Сицилия.

«Спутникам верным своим приказал я пойти и разведать,

Что за племя мужей хлебоядных живет в этом крае.

Выбрал двух я мужей и глашатая третьим прибавил.

Выйдя на сушу, пошли они торной дорогой, которой

С гор высоких дрова доставлялись телегами в город.

105

Шедшая по воду дева пред городом им повстречалась —

Дева могучая, дочь Антифата, царя лэстригонов.

Шла она вниз к прекрасным струям родника Артакии.

Этот источник снабжал ключевою водою весь город.

К деве они подошли и, окликнувши, спрашивать стали,

110

Кто в этом городе царь, кто те, что ему подначальны.

Быстро она указала на дом высокий отцовский.

В дом вошедши, супругу царя они в доме застали.

Величиною была она с гору. Пришли они в ужас.

Вызвала вмиг из собранья она Антифата, супруга

115

Славного. Страшную гибель посланцам моим он замыслил.

Тотчас схватив одного из товарищей, им пообедал.

Два остальные, вскочив, к кораблям побежали обратно.

Клич боевой его грянул по городу. Быстро сбежалось

Множество толп лэстригонов могучих к нему отовсюду.¹

120

Были подобны они не смертным мужам, а гигантам.

С кручи утесов бросать они стали тяжелые камни.

Шум зловещий на всех кораблях поднялся наших черных, —

Треск громимых судов, людей убиваемых крики.

Трупы, как рыб, нанизав, понесли они их на съеденье.

125

Так погубили они товарищей в бухте глубокой.

Я же, сорвавши с бедра мой меч отточенный, поспешно

На черноносом своем корабле обрубил все причалы.

После того, ободряя товарищей, им приказал я

Дружно на весла налечь, чтоб избегнуть беды угрожавшей.

130

Смерти боясь, изо всей они мочи ударили в весла.

Радостно в море корабль побежал от нависших утесов.

Все без изъятья другие суда нашли там погибель.

Дальше оттуда мы двинулись в путь с опечаленным сердцем,

Сами избегнув конца, но товарищей милых лишившись.»

(Гомер, Одиссея X)

_________________________

[1] Нужно отметить созвучие названия народа лестригонов (Λαιστρύγονες) и слова λῃστρικόν (разбойники).

Λαιστρύγων (-ονος) ὁ (sing. к Λαιστρύγονες) лестригон Hom.

Λαιστρύγονες οἱ лестригоны (баснословное племя людоедов в Сицилии или в южн. Италии) Hom., Thuc.

λῃστρικόν τό 1) разбойничья шайка Thuc. 2) разбойничье судно Plut., Anth.

λῃστρικός 3 разбойничий, пиратский (τριακόντορος Thuc.; σκάφη Diod.); разбойничий, разбойный (βίος Arst.).

_______________________________

_______________________________

Ниже отрывок из Нонна, где описывается противоборство киклопов Аргилипа, Стеропа и Бронта с индами, во время похода Диониса в Индию. Аргилип — это слегка изменённое имя киклопа Арга (Ἄργης, «Сияющий»), что никак не сказалось, на его функционале. Значение имён Стеропа (Στερόπης, «Сверкающий») и Бронта (Βρόντης, «Громовой») также обыгрываются в описании битвы. Как уже упоминалось, это три киклопа, которые ковали молнии для Зевса, внутри вулкана Этна, на Сицилии, под руководством Гефеста.

«Аргилип воздымает светоч,¹ сияющий ярко!

Вооруженный зарницей, кованной в кузне подземной,

Бьется он этим оружьем... Инды пред ним трепещут,

Кажется им это пламя с небес низошедшим на землю!

Сим огнем и сражался воитель — на недругов главы

Сыпались молнии эти от светоча в длани киклопа!

<…>

Вот и Стеропес бьется, пламенный огнь воздымая,

Блеск испускающий, с блеском спорящий звезд поднебесных:

Меркнущее сиянье от гесперийской жаровни,²

Семя огня Сикелии,³ углей кузни подземной;

Пламя же он покровом как облаком прикрывает —

190

Необорною дланью то прикроет, то явит

Свету зарниц небесных подобно, ибо и в блеске

Молний зрим переменно то блеск, а то угасанье

Вот сражается Бронтес, рокочет его песнопенье

Грохотом необорным подобно небесному грому…»

(Нонн. Деяния Диониса XXVIII, 172)

_______________________

[1] Под светочем здесь имеется в виду огненный перун, источающий молнии;

[2] Гесперийская жаровня — вулкан Этна;

Ἑσπερία ἡ Гесперия, т.е. Италия (букв. «западная», т.е. лежащая к западу от Эллады) Anth.

[3] Σικελία, ион. Σικελίη ἡ Сицилия Pind.

_______________________________

Ниже отрывок из Нонна, где описывается противоборство киклопов Аргилипа, Стеропа и Бронта с индами, во время похода Диониса в Индию. Аргилип — это слегка изменённое имя киклопа Арга (Ἄργης, «Сияющий»), что никак не сказалось, на его функционале. Значение имён Стеропа (Στερόπης, «Сверкающий») и Бронта (Βρόντης, «Громовой») также обыгрываются в описании битвы. Как уже упоминалось, это три киклопа, которые ковали молнии для Зевса, внутри вулкана Этна, на Сицилии, под руководством Гефеста.

«Аргилип воздымает светоч,¹ сияющий ярко!

Вооруженный зарницей, кованной в кузне подземной,

Бьется он этим оружьем... Инды пред ним трепещут,

Кажется им это пламя с небес низошедшим на землю!

Сим огнем и сражался воитель — на недругов главы

Сыпались молнии эти от светоча в длани киклопа!

<…>

Вот и Стеропес бьется, пламенный огнь воздымая,

Блеск испускающий, с блеском спорящий звезд поднебесных:

Меркнущее сиянье от гесперийской жаровни,²

Семя огня Сикелии,³ углей кузни подземной;

Пламя же он покровом как облаком прикрывает —

190

Необорною дланью то прикроет, то явит

Свету зарниц небесных подобно, ибо и в блеске

Молний зрим переменно то блеск, а то угасанье

Вот сражается Бронтес, рокочет его песнопенье

Грохотом необорным подобно небесному грому…»

(Нонн. Деяния Диониса XXVIII, 172)

_______________________

[1] Под светочем здесь имеется в виду огненный перун, источающий молнии;

[2] Гесперийская жаровня — вулкан Этна;

Ἑσπερία ἡ Гесперия, т.е. Италия (букв. «западная», т.е. лежащая к западу от Эллады) Anth.

[3] Σικελία, ион. Σικελίη ἡ Сицилия Pind.

_______________________________

Комментарии (3):

вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник КИКЛОПЫ | vissarion - Дневник vissarion |

Лента друзей vissarion

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»