КЕРБЕР

15-06-2015 08:25

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

С.В. Петров

КЕРБЕР, И НЕ ТОЛЬКО

Кербер (Κέρβερος) — трехглавый пес, порождение Тифона (Τυφῶν) и Ехидны (Ἔχιδνα), охраняющий врата Аида, царства мертвых, не позволяя умершим возвращаться в мир живых. Исполняя волю Эврисфея, Геракл вывел Кербера из подземного царства.

[1] Τροιζήν (-ῆνος) ἡ Трезен (главный город обл. Τροιζηνία в Арголиде, на севере Пелопоннеса) Her., Thuc., Xen.

Предъявив пса Эврисфею, Геракл вернул Кербера в Аид. Это был последний, двенадцатый подвиг Геракла.

Этимология имени Кербер (Κέρβερος) не однозначна. Исходя из иконографии персонажа, и его хтонической сущности можно предложить нижеследующий вариант:

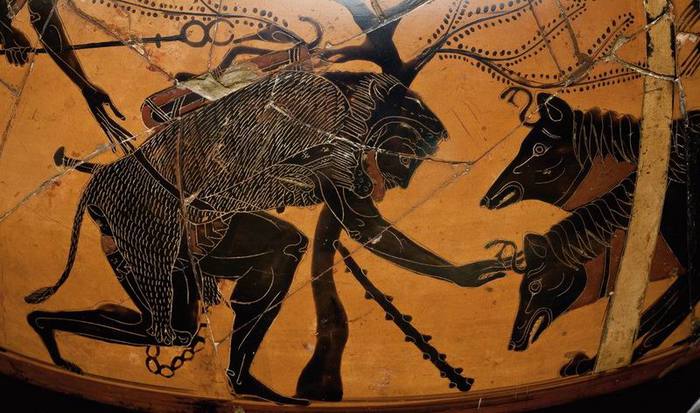

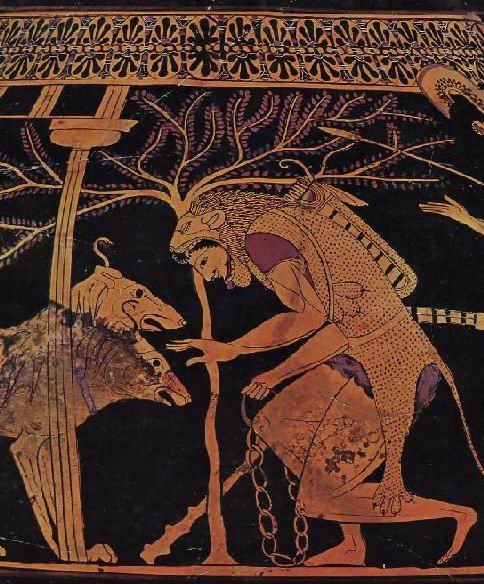

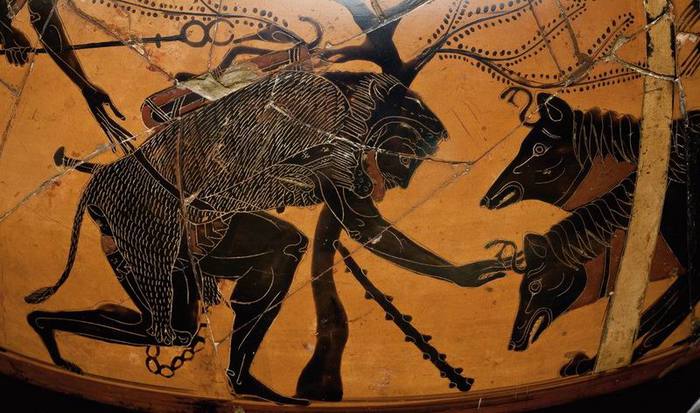

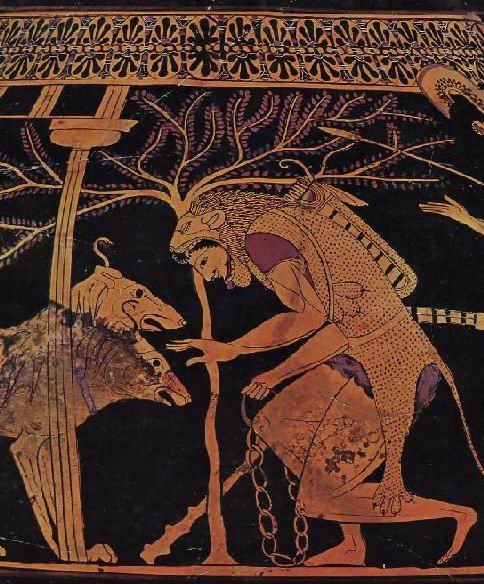

Кербер имел вид трехглавого пса с гривой в виде змей и со змеиным хвостом. Таким его описывает Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом).

Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом).

Змеиная грива вызывает ассоциации с Медузой Горгоной. Оба персонажа, и Медуза, и Кербер осуществляли охранную функцию. Само имя Μέδουσα — производное от μεδέουσα — означает «охранительница». Согласно Еврипиду, горгоны охраняли Пуп Земли (ὀμφαλός) — камень, который Крон якобы проглотил вместо Зевса и затем изрыгнул обратно.

Иногда, изображая эгиду, змеиные головы прорисовывались не только по краям накидки (в виде бахромы), но и над ней, причем змеи в этом случае напоминают египетских уреев. Урей, в египетской символике, несет в себе охранительную функцию. Вероятно, изображая уреев над эгидой Афины (или над головой Горгоны) греческий художник пытался опираться на тот же символизм. Поэтому не должно удивлять и наличие уреев над головой хранителя входа в Аид Кербера. Собственно стоглавая змеиная грива — это развитие темы умножения уреев, символизм, утративший свою сакральность и доведенный до абсурда.

Те же сто змеиных голов, вырастающие, обычно, из загривка (ἑκατογκέφαλα ὄφεων ἰαχήματα — стоглавое шипение змей), употребляются в описании Тифона, Ехидны, Лернейской гидры (Λερναία ὕδρα, чудовище, также как и Кербер, рожденное Тифоном и Ехидной).

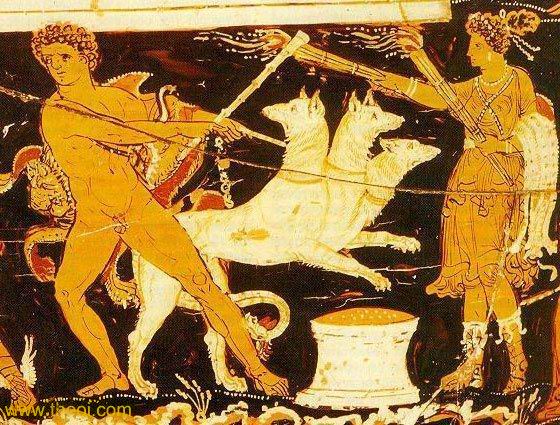

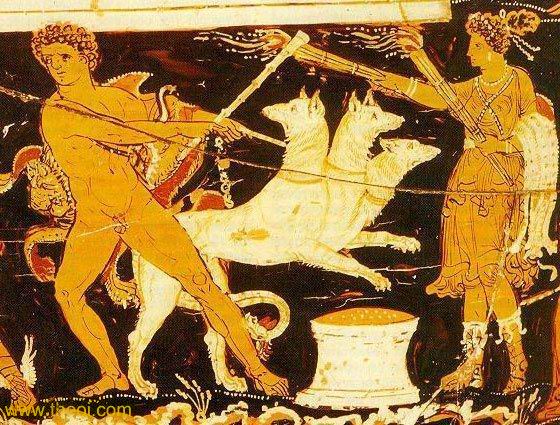

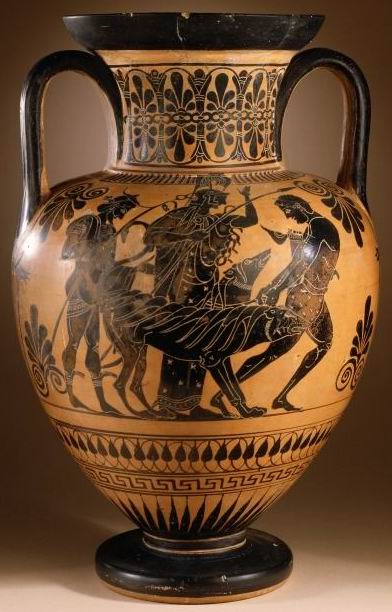

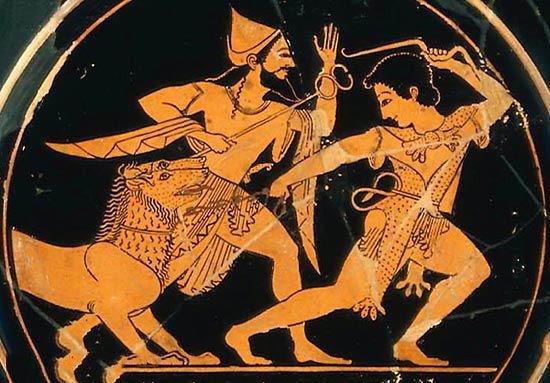

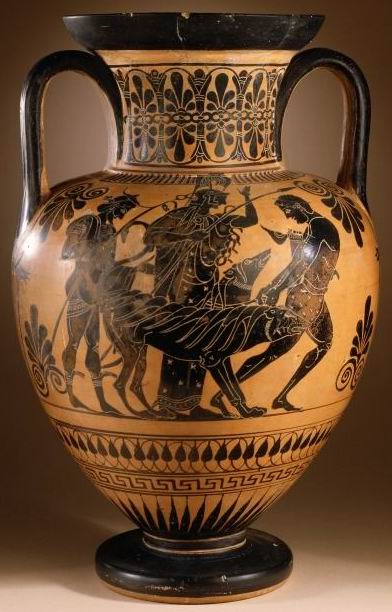

Сцена похищения Гераклом пса Кербера из Аида. Аттика, Греция. Ок. 530 до н.э. Мастер Андокид.

У Кербера был брат-близнец Орф (Ὄρθος, или Ὄρθρος), двуглавый и двухвостый пес. Он упоминается в мифе о десятом подвиге Геракла. Хозяином Орфа был Герион, у которого тот охранял стада волшебных «красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа.

«красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа.

Греческое слово «ὄρθρος» означает «предрассветный сумрак». В представлении египтян, вечером солнце опускается в дуат через западные ворота, чтобы утром выйти через восточные. Судя по значению имени Орфа, он должен был бы охранять именно восточные ворота Аида. Возможно, изначально так и было, однако, в дошедших до нас мифах, повествуется о похищении Гераклом быков Гериона на крайнем западе. Там же (на западе) он убивает и Орфа.

Об Орфе не так много сведений, но любопытно, что согласно Поллуксу, в Иберии Орф имел святилище и носил имя Гаргеттий (Γαργήττιος). «Гаргеттий» означает «из Гаргетта» (область в Аттике), откуда, видимо, Орф был заимствован (либо в Иберии был одноименный город). Возможно, также, что эпитет Орфа Гаргеттий этимологически имеет отношение к слову γοργός (ужасный), либо созвучие могло повлиять на развитие мифологического образа Орфа.

1. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 12.06g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ

2. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 11.97g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ (retrograde).

Химера (Χίμαιρα) — еще одно порождение Тифона и Ехидны, с тремя головами: льва, козы и дракона (убита Беллерофонтом). В изложении Гомера — это огнедышащее чудовище обитавшее в Ликии с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом (πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα). Химера стала именем нарицательным, но, несмотря на сложносоставной и огнедышащий образ, слово χίμαιρα означает «молодая коза» или «козочка». Причем, что интересно, огонь извергали все три головы (включая козью).

Вероятно, образ персонажа возник не одномоментно, а претерпел со временем некоторые метаморфозы. Можно даже осторожно предположить, что этимология слова изначально к «козе» вообще отношения не имела. Также и голова козы на спине льва могла появиться позднее, из-за созвучия, например, со словом χειμέριος (жестокий, мучительный). Для льва подобный эпитет выглядит более уместным, нежели издевательское имя «козочка» (χίμαιρα).

Глядя на изображение Химеры, приходит понимание причины возникновения образа Кербера (на ранних артефактах) с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.

с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.

Вообще, с очевидной ясностью, бросается в глаза шаблонность и однотипность хтонических «сущностей» (Кербер, Орф, Тифон, Гидра, Химера), и с точки зрения иконографии, и в плане взаимоотношений с главными героями мифических историй (наиболее ярким представителем которых, конечно же, является Геракл). Так уж повелось, что герои считают своим долгом сразиться с какой-нибудь хтонической змееподобной тварью, чтоб непременно ее победить (на то они и герои).

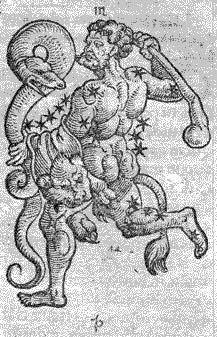

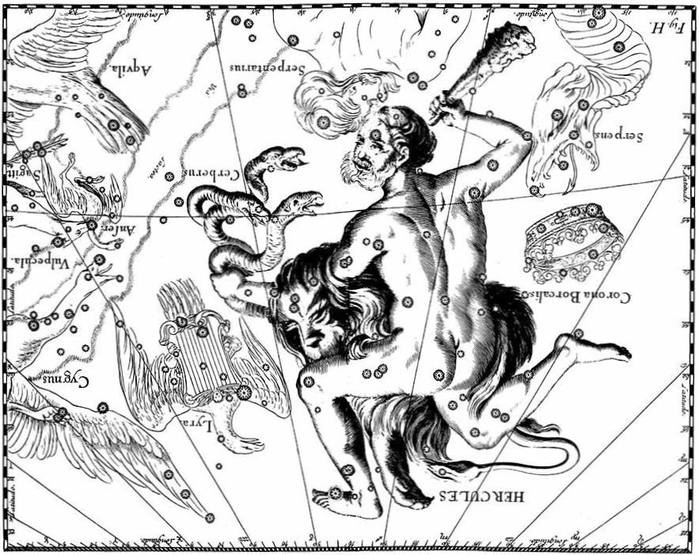

В средневековых астрономических атласах созвездие Кербер (Cerberus) изображается в виде трехглавой змеи (δράκων), которую крепко держит в руке Геркулес (соседнее созвездие). Вместе со змеей (Кербером) в руке зажата ветка с яблоками, видимо, добытая Гераклом в саду нимф Гесперид. Но, согласно мифам, яблоки охранял змей Ладон (Λάδων), у которого, естественно, тоже было сто голов. И который, конечно же, тоже был порождением Тифона и Ехидны. Справедливости ради, нужно заметить, что на некоторых иллюстрациях Кербер (Cerberus) изображен с песьими головами. И тем не менее, при чем тут молодильные яблоки? Наверное, имеет смысл присмотреться к Ладону повнимательней.

Молодильные яблоки давали каждому, кто к ним прикоснется, вечную молодость и бессмертие. Именно эти волшебные плоды и велел царь Эврисфей добыть Гераклу, что тот и сделал, убив грозного стража (невзирая на то, что дракон, по Аполлодору, был бессмертный). Таков был одиннадцатый подвиг героя.

В «Лягушках» Аристофана Ладон упоминается в потоке ругательств, которые обрушивает Эак, привратник Аида, на Диониса, спустившегося туда, чтобы вывести в мир живых Эврипида. Так как Дионис переодет Гераклом, Эак, вспоминая похищение Гераклом Кербера, желает тому все адовы муки. Чтобы чуть ли не все кошмарные создания греческой мифологии потрудились над его растерзанием. Чтоб Ехидна вырвала ему легкие, горгоны — почки, а гончие Коцита и «стоглавая ехидна» (прозвище Ладона), чтобы пожрали внутренности переодетого псевдо-Геракла (Диониса).

С учетом того, что стоглавость, как уже упоминалось выше, была присуща целому ряду персонажей царства Аида, то эпитет «стоглавая ехидна» подошел бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.

бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.

По поводу же пожирания внутренностей, нельзя не вспомнить Гидруса, популярного персонажа бестиариев, который был известен как «гроза» крокодилов. Хотя, глядя на миниатюры, иллюстрирующие схватку гидруса и крокодила, возникает законный вопрос: а это точно крокодил?

Бестиарии основывались на «Физиологе» — произведении, созданном во II-III веках н.э., скорее всего, в египетской Александрии. «Физиолог», написанный на греческом, несколько раз переводился на латинский язык. Один из таких переводов, называемый «Версия B», стал основой на которой был построен латинский бестиарий.

Как это часто случалось с бестиариями, в них попадала информация, прошедшая через множество авторов, переписчиков и трансформировавшаяся до неузнаваемости. Гидрус тоже изначально был вовсе не змеей, убивал совсем не крокодила, и грязью обмазывался вовсе не для того, чтобы легче пролезть во врага, так как был больше своего врага. В ранних вариантах бестиариев речь шла об ихневмоне (ἰχνεύμων, «охотник»), которого, в силу трудностей перевода, именовали энудром или энидросом (enhydros, от греч. ἔνυδρος, «живущий в воде»). Хотя в переводе с греческого ἐνυδρίς — это выдра.

Позднее, видимо пресытившись змеями, ихневмон резко меняет рацион своего питания.

Трансформация сюжета противостояния «энудр (ихневмон) — змея» в противостояние «гидрус — крокодил» в целом понятен. И энудр, и гидрус имеют (с греческого) примерно один перевод: «живущий в воде». Слово δράκων может быть переведено и как «змея», и как «дракон».²

________________________________

[2] δράκων (-οντος) ὁ

1) дракон; ex: σμερδαλέος Hom.; δεινός Eur.

2) змея; ex: αἰετὸς δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι Hom.; ἐστι ἀετὸς καὴ δ. πολέμια Arst.

3) морской дракон (рыба Trachinus draco) Arst.

Причем, первоначальный смысл — конечно же, «змея» (или «змей»). Дракон, как сфинксообразное существо с птичьей (или песьей) головой, лапами не то крокодила, не то льва (количеством от двух до четырех), и змеиным хвостом — это персонаж лубочно-мифический, рожденный в головах мифотворцев на потребу публики, обожающей все чудесное и необычное. Нужно отметить, что если крокодилу дорисовать крылья, то он вполне сойдет за «дракона». Впрочем, если сильно не придираться, то сойдет и без крыльев.

Сложно представить как трансформировался мотив обмазывания энудра в грязи, но заметим, что в природе ихневмоны используют «грязь» (на самом деле, высохшую глину) не как лубрикант для проникновения в змею, а как броню от ее укусов, о чем и свидетельствует Аристотель (см. выше).

Египетская мифология нередко попадает в греческие произведения именно в таком приземленном виде. В данном случае, символическая борьба божеств света и тьмы (Ра и Апопа) описывается у античных авторов как борьба реальных зверей в силу их «природных антипатий». Конечно, и сами египетские мифы учитывали естественные противопоставления животных, так как ихневмон (в образе которого иногда выступает Атум) действительно питается, в том числе, и ядовитыми змеями, так что греки опять спустили на землю то, что использовали в своих сакральных мифах египтяне.

В бестиариях гидруса (hydrus) и гидру (hydra) разделяли, хотя перевод в обоих случаях один — «водяная змея».³

________________________________

[3] hydrus, i m (греч. ὕδρος)

1) гидра, водяная змея PM, Sol; змея (вообще) V, O, VF;

2) змеиный яд Sil.

hydra, ae f (греч. ὕδρα)

1) миф. гидра, водяная змея V: h. (Lernaea) Lcr, Vr, H etc. Лернейская гидра;

2) (или Anguis) Гидра (созвездие).

Тем не менее Гидра в бестиариях фигурирует в качестве Лернейской, имеет девять голов (которые, как, например, у Диодора Сицилийского, умножаются до сотни), а гидрус специализировался по изведению крокодилов (и имел одну голову).

[4] Попытка рационального толкования мифа основана на созвучии слов ὕδρα (Гидра) и ἕδρα («гедра») — «место, область», либо, более конкретно, — «русло» (учитывая контекст излагаемой истории). Речь, видимо, идет о прорыве плотины или дамбы.

ἕδρα, эп.-ион. ἕδρη ἡ

1) седалище, сиденье, кресло, стул;

2) престол; ex. (ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον Aesch.)

3) место, область ex. (τοῦ ἥπατος Plat.; ἕδραι τῶν ὀφθαλμῶν Arst.);

4) местопребывание, жилище, обитель; ex. Πανὸς ἕ. Eur.; ἕδραι σκότιοι Eur. — царство теней

5) святилище, алтарь; ex. (ἕδραι θεῶν Aesch.)

6) пристанище, убежище; ex. ναύλοχοι ἕδραι Soph. — стоянка кораблей, пристань;

7) русло; ex. (ῥεύματα ποταμῶν ἐξ ἕδρας μεταστῆσαι Plut.).

Впрочем, после бесконечной путаницы в разных вариантах и интерпретациях, отождествление многоголовой Гидры и Гидруса, охотника за крокодилами, в конце концов произошло. Ришар Фурниваль дает любопытное развитие образа гидруса. Умиляет и мораль, которой он резюмирует этот сюжет:

На средневековой испанской картине XV века Архангел Михаил, продолжая линию поведения античных героев, убивает дракона, как будто списанного с Гидруса или Гидры, с которой он был отождествлен. Хотя точно также мог быть списан и с Тифона, и с Ехидны (Ἔχιδνα, «гадюка»), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.

списанного с Гидруса или Гидры, с которой он был отождествлен. Хотя точно также мог быть списан и с Тифона, и с Ехидны (Ἔχιδνα, «гадюка»), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.

Собственно, и с изначальной природой (а, может быть, и с иконографией) Кербера не все так однозначно. Вот что по этому поводу свидетельствует Павсаний:

[5] Ταίναρον τό Тенар(он), мыс и южн. оконечность Лаконии, на Пелопоннесе, с храмом Посидона и с пещерой, которая, по преданию, была входом в подземное царство HH., Her., Thuc., Eur., Arph., Men.

Неоднозначность толкования природы Кербера связана с неоднозначностью слова κύων.

В целом, средневековые ученые не видели большой разницы между Кербером и Ладоном (и прочими хтоническими сущностями). Все драконы что-то сторожат или охраняют, иконография их однотипна (змееподобна и многоглава), а имена либо топонимичны (т.е. имеют географическую привязку), либо имеют вид прозвища (или эпитета), характеризующего персонажа в привязке к конкретной истории.

Кроме того, вариантов прочтения одних и тех же мифов (с массой противоречий и фривольным отношением к первоисточнику) было в избытке. Ну а то как легко дракон превращается в пса можно судить по иллюстрациям из бестиариев, где крокодил (по большому счету, тот же дракон) больше похож на собаку, чем на рептилию. В свою очередь, ту легкость, с которой пес превращается обратно в дракона, нам демонстрируют средневековые астрономы.

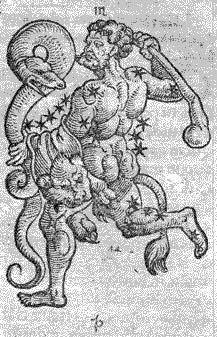

ЗВЕЗДНЫЙ КЕРБЕР

Цербер — «новое», то есть не античное и не внесенное в каталог Птолемея, но устаревшее и ныне несуществующее созвездие северного полушария неба. Созвездие предложено Яном Гевелием и опубликовано в 1690 году в его посмертной «Уранографии», хотя, как астеризм созвездия Геркулес, было известно и раньше.

Примечательно, что Гигин в своей «Астрономии», издания 1485 года, однозначно изображает подвиг Геракла, в котором тот добывает золотые яблоки в саду Гесперид, как выше уже было отмечено, яблоки эти охранял змей Ладон. Именно Ладон, обвивающий яблоню, и изображен Гигином в качестве астеризма созвездия Геркулес. Каким образом Ладон превратился в Цербера — остается загадкой, но именно это название закрепилось в астрономической традиции.

Созвездие Цербер было использовано Джоном Сенексом в созвездии Ветвь Яблони, и в последствии у разных авторов они часто трактуются как одно созвездие (где Цербер обвивает Ветвь Яблони). Как «Цербер» и «Ветвь», включено известным популяризатором астрономии Фламмарионом в список созвездий в «Истории неба» (1872).

2. Гигин, «Астрономия», издание 1570 года. Геркулес и змей Ладон.

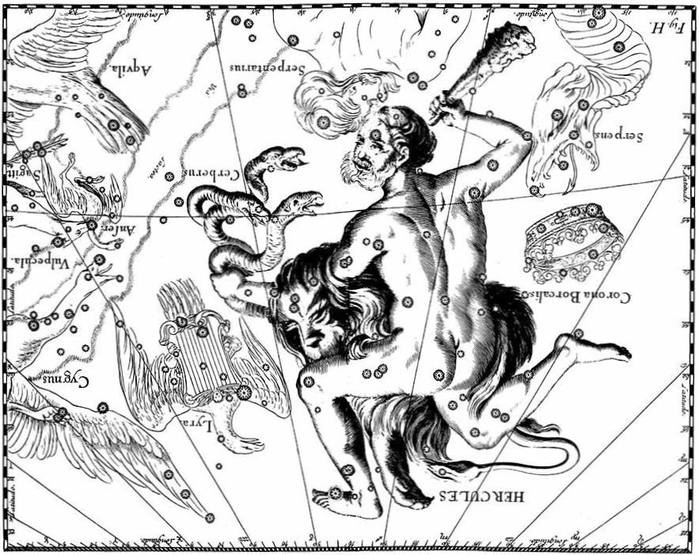

4. Созвездие Геркулес (Hercules). «Уранография» Яна Гевелия, 1690г. В композицию включены звезды, выделенные в качестве астеризма, и подписанные как Cerberus.

6. Иоганн Боде, атлас «Представление звезд», 1782 года. В руке Геркулеса — астеризм Цербер и Ветвь (Cerberus u. Zweig).

8. Александр Джеймсон, «Звездный атлас», 1822 год. В руке Геркулеса — астеризм Цербер и Ветвь Яблони (Cerberus et Ramus Pomifer).

ТУТУ

Туту (егип. Twtw, др.-греч. Τυθωες, лат. Tithoes) — египетский бог, получивший широкое распространение во всем Египте во времена Позднего периода. Почитался как бог, «обеспечивающий защиту от демонов», «продлевающий жизнь» и «защищающий людей от мира мертвых».

Единственный, известный сегодня храм посвященный богу Туту, расположен в древнем поселении Келлис. Рельефы с изображением Туту можно встретить и на стенах других храмов, например, таких как Калабша. На стенах храма Шенхур выписан эпитет Туту: «тот кто приходит к зовущему его». Есть у Туту и другие эпитеты: «сын Нейт», «лев», «великий силой», «управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст».

Его изображали в виде гибридного существа с телом крылатого льва, головой человека, сокола или крокодила и хвостом в виде змеи (урея). Туту был сыном богини войны и охоты Нейт (отождествляемой с греческой Афиной). В других интерпретациях, матерями Туту считались богини Мут, Сехмет, Нехбет и Баст.

Изначально, Туту почитался как защитник гробниц, в более поздние времена он выполнял роль оберегающего спящих от плохих снов и опасностей.

Однозначно, Туту — прекрасный прообраз для львиноподобных Фиванского Сфинкса и Химеры, а также змеехвостых Кербера, Орфа и той же Химеры. Причем, для Кербера, прообраз не только внешний. Туту стоит на страже, не позволяя хтоническим демонам из мира мертвых вредить живым. Собственно, это же является главной функцией и Кербера, стоящего на страже у врат Аида, и не позволяющего душам умерших покидать пределы Подземного царства.

2. Стела из Александрии, датируемая правлением императора Адриана, в настоящее время в находится в Художественно-историческом музее, в Австрии.

3. Стела с изображением Туту из Египетского музея в Берлине (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung).

Изображение Туту из берлинского музея представляет особый интерес. Во-первых, сфинкс с телом льва имеет две головы (крокодилью и человеческую), а во-вторых, вокруг человеческой головы располагаются еще восемь голов (баран, гусь, сокол, бык, лев, шакал, бабуин, кот). Эти головы, как бы вырастающие из загривка, также могли бы послужить толчком для развития темы змеиной многоглавости.

Но «издавать самые разнообразные голоса» могут только «самые разнообразные» головы, змеиные головы могут лишь «однообразно» шипеть. Кстати, эту же тему «многоголосья» мы встречаем и в описании Тифона:

Подобно Туту, такую же «многоглавую» иконографию имел еще один египетский бог-защитник — Бес Пантеос, получивший широкое распространение в Египте около VIII-VII вв. до н.э.

получивший широкое распространение в Египте около VIII-VII вв. до н.э.

[6] Παντεός — «всебог», бог, совмещающий в себе других богов, отождествленных с ним.

Надо полагать, Туту прошел тот же процесс отождествления с другими богами-защитниками, и вправе тоже иметь эпитет «Пантеос».

На стеле из Александрийского музея голову Туту окружают семь дополнительных голов (урей, стервятник, сокол, Бес, ибис, крокодил, баран), центральная из которых — голова Беса. Корона Шути, украшающая Туту (из двух высоких перьев, у основания которых находятся витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно является и короной Беса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествляются.

Корона Шути, украшающая Туту (из двух высоких перьев, у основания которых находятся витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно является и короной Беса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествляются.

Необходимо также обратить внимание на схожесть написания греческих имен Туту (Τυθωες) и Тифона (Τυφωεύς). Не исключено, что они имели и схожее произношение. Буква υ (ипсилон) имеет двоякое прочтение ([ü] либо [ί] — в зависимости от нюансов транслитерации).⁷

________________________________

[7] Буква ипсилон (Yυ) в древнегреческом языке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук — огубленное [ί]. Подобный звук есть в современном немецком языке и обозначается латинской буквой u с умлаутом — ü. В русском языке огубленного [ί] нет, и в практике преподавания древнегреческого языка в русскоязычной аудитории букву ипсилон читают как букву ю.

Конечно, Туту и Тифона, кроме схожести имен, мало что объединяет. Можно сказать, ничего не объединяет. Но для начала, достаточно и этого. Опять же, эпитет «управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст» — мог бы стать отправной точкой для неоднозначного толкования, и вдохновить на развитие темы хтонического образа Туту.

Несмотря на то, что греки Тифона отождествляли с египетским Сетом, общего между ними — тоже не много. У них разная иконография и разная мифология. Схожи они, пожалуй, только общей характеристикой: злобностью нрава, да еще желанием беззаконно отнять власть у верховного бога. Сет был богом песчаных бурь, убивающим, в сезон засухи, все живое в долине Нила. Тифон (др.-греч. Τυφῶν, Τυφωεύς, Τυφώς, эпич. Τυφάων) — олицетворение огненных сил земли, с их разрушительными действиями и ядовитыми испарениями.

Причина наделения Тифона определенными качествами кроется, как обычно, в его имени.

Могло ли греческое имя Туту (Τυθωες) стать толчком для развития независимого образа Тифона (Τυφωεύς)? Зная живой и изворотливый ум античных сочинителей, ответ однозначен — возможно всё.

_______________________________

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

С.В. Петров

КЕРБЕР, И НЕ ТОЛЬКО

«Так-то, не зная ни смерти, ни старости, нимфа Ехидна,

Гибель несущая, жизнь под землей проводила в Аримах.

Как говорят, с быстроглазою девою той сочетался

В жарких объятиях гордый и страшный Тифон беззаконный.

И зачала от него, и детей родила крепкодушных.

Для Гериона сперва родила она Орфа-собаку;

Вслед же за ней — несказанного Кербера, страшного видом,

Медноголосого адова пса, кровожадного зверя,

Нагло-бесстыдного, злого, с пятьюдесятью головами.»

(Гесиод, Теогония)

Кербер (Κέρβερος) — трехглавый пес, порождение Тифона (Τυφῶν) и Ехидны (Ἔχιδνα), охраняющий врата Аида, царства мертвых, не позволяя умершим возвращаться в мир живых. Исполняя волю Эврисфея, Геракл вывел Кербера из подземного царства.

«Когда Геракл стал просить Плутона отдать ему Кербера, тот разрешил ему взять пса, если он одолеет его без помощи оружия, которое при нем было. Геракл нашел пса у ворот Ахеронта, и, будучи защищен со всех сторон панцирем и покрыт львиной шкурой, обхватил голову собаки, и не отпускал, хотя дракон, заменявший Керберу хвост, кусал его. Геракл душил чудовище до тех пор, пока не укротил его, и вывел на поверхность земли в области города Трезена.»¹________________________________

(Аполлодор «Мифическая библиотека II»)

[1] Τροιζήν (-ῆνος) ἡ Трезен (главный город обл. Τροιζηνία в Арголиде, на севере Пелопоннеса) Her., Thuc., Xen.

Предъявив пса Эврисфею, Геракл вернул Кербера в Аид. Это был последний, двенадцатый подвиг Геракла.

Этимология имени Кербер (Κέρβερος) не однозначна. Исходя из иконографии персонажа, и его хтонической сущности можно предложить нижеследующий вариант:

κήρ, κηρός ἡ злая смерть, гибель, зло, бедствие;

βάρος (-εος) τό

1) тяжесть, вес;

2) множество, обилие;

3) сила, мощь;

βαρύς, βαρεῖα, βαρύ

1) тяжелый, тяжеловесный Her., Plat., Arst., Plut.

2) сильный, мощный, грозный;

3) тяжелый, тяжкий, тягостный, тж. жестокий;

4) невыносимый, несносный;

5) опасный;

6) разгневанный, гневный;

7) угрюмый, мрачный.

Кербер имел вид трехглавого пса с гривой в виде змей и со змеиным хвостом. Таким его описывает

Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом).

Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом). Змеиная грива вызывает ассоциации с Медузой Горгоной. Оба персонажа, и Медуза, и Кербер осуществляли охранную функцию. Само имя Μέδουσα — производное от μεδέουσα — означает «охранительница». Согласно Еврипиду, горгоны охраняли Пуп Земли (ὀμφαλός) — камень, который Крон якобы проглотил вместо Зевса и затем изрыгнул обратно.

Иногда, изображая эгиду, змеиные головы прорисовывались не только по краям накидки (в виде бахромы), но и над ней, причем змеи в этом случае напоминают египетских уреев. Урей, в египетской символике, несет в себе охранительную функцию. Вероятно, изображая уреев над эгидой Афины (или над головой Горгоны) греческий художник пытался опираться на тот же символизм. Поэтому не должно удивлять и наличие уреев над головой хранителя входа в Аид Кербера. Собственно стоглавая змеиная грива — это развитие темы умножения уреев, символизм, утративший свою сакральность и доведенный до абсурда.

Пасти гадов отравой и ядом яро сочатся,

С шеи безмерной Гиганта аспиды космами виснут…

(Нонн. Деяния Диониса II, 31)

Те же сто змеиных голов, вырастающие, обычно, из загривка (ἑκατογκέφαλα ὄφεων ἰαχήματα — стоглавое шипение змей), употребляются в описании Тифона, Ехидны, Лернейской гидры (Λερναία ὕδρα, чудовище, также как и Кербер, рожденное Тифоном и Ехидной).

«Вторым приказом было умертвить Лернейскую гидру, у которой из единого туловища вырастало сто шей, оканчивавшихся змеиными головами. На месте каждой срубленной головы вырастали две новые»…

(Диодор Сицилийский «Историческая библиотека», IV:XI.5)

У Кербера был брат-близнец Орф (Ὄρθος, или Ὄρθρος), двуглавый и двухвостый пес. Он упоминается в мифе о десятом подвиге Геракла. Хозяином Орфа был Герион, у которого тот охранял стада волшебных

«красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа.

«красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа. Греческое слово «ὄρθρος» означает «предрассветный сумрак». В представлении египтян, вечером солнце опускается в дуат через западные ворота, чтобы утром выйти через восточные. Судя по значению имени Орфа, он должен был бы охранять именно восточные ворота Аида. Возможно, изначально так и было, однако, в дошедших до нас мифах, повествуется о похищении Гераклом быков Гериона на крайнем западе. Там же (на западе) он убивает и Орфа.

Об Орфе не так много сведений, но любопытно, что согласно Поллуксу, в Иберии Орф имел святилище и носил имя Гаргеттий (Γαργήττιος). «Гаргеттий» означает «из Гаргетта» (область в Аттике), откуда, видимо, Орф был заимствован (либо в Иберии был одноименный город). Возможно, также, что эпитет Орфа Гаргеттий этимологически имеет отношение к слову γοργός (ужасный), либо созвучие могло повлиять на развитие мифологического образа Орфа.

Γαργηττός ὁ Гаргетт (дем в атт. филе Αἰγηίς) Arph., Plut.

γοργός 3

1) страшный, грозный; ex. γ. ἰδεῖν или ὁρᾶσθαι Xen. — грозный на вид;

2) ретивый, буйный; ex. (ἵππος Xen., Plut.).

1. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 12.06g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ

2. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 11.97g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ (retrograde).

Химера (Χίμαιρα) — еще одно порождение Тифона и Ехидны, с тремя головами: льва, козы и дракона (убита Беллерофонтом). В изложении Гомера — это огнедышащее чудовище обитавшее в Ликии с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом (πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα). Химера стала именем нарицательным, но, несмотря на сложносоставной и огнедышащий образ, слово χίμαιρα означает «молодая коза» или «козочка». Причем, что интересно, огонь извергали все три головы (включая козью).

«Также еще разрешилась она [Ехидна] изрыгающей пламя,

Мощной, большой, быстроногой Химерой с тремя головами:

Первою — огненноокого льва, ужасного видом,

Козьей — другою, а третьей — могучего змея-дракона.

Спереди лев, позади же дракон, а коза в середине;

Яркое, жгучее пламя все пасти ее извергали».

(Гесиод. Теогония, 314-319)

Вероятно, образ персонажа возник не одномоментно, а претерпел со временем некоторые метаморфозы. Можно даже осторожно предположить, что этимология слова изначально к «козе» вообще отношения не имела. Также и голова козы на спине льва могла появиться позднее, из-за созвучия, например, со словом χειμέριος (жестокий, мучительный). Для льва подобный эпитет выглядит более уместным, нежели издевательское имя «козочка» (χίμαιρα).

Глядя на изображение Химеры, приходит понимание причины возникновения образа Кербера (на ранних артефактах)

с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.

с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.Вообще, с очевидной ясностью, бросается в глаза шаблонность и однотипность хтонических «сущностей» (Кербер, Орф, Тифон, Гидра, Химера), и с точки зрения иконографии, и в плане взаимоотношений с главными героями мифических историй (наиболее ярким представителем которых, конечно же, является Геракл). Так уж повелось, что герои считают своим долгом сразиться с какой-нибудь хтонической змееподобной тварью, чтоб непременно ее победить (на то они и герои).

В средневековых астрономических атласах созвездие Кербер (Cerberus) изображается в виде трехглавой змеи (δράκων), которую крепко держит в руке Геркулес (соседнее созвездие). Вместе со змеей (Кербером) в руке зажата ветка с яблоками, видимо, добытая Гераклом в саду нимф Гесперид. Но, согласно мифам, яблоки охранял змей Ладон (Λάδων), у которого, естественно, тоже было сто голов. И который, конечно же, тоже был порождением Тифона и Ехидны. Справедливости ради, нужно заметить, что на некоторых иллюстрациях Кербер (Cerberus) изображен с песьими головами. И тем не менее, при чем тут молодильные яблоки? Наверное, имеет смысл присмотреться к Ладону повнимательней.

«Эти яблоки охранял бессмертный дракон, сын Тифона и Ехидны, у которого было сто голов: он способен был издавать самые разнообразные голоса.»

(Аполлодор «Мифологическая библиотека» II, 5)

Молодильные яблоки давали каждому, кто к ним прикоснется, вечную молодость и бессмертие. Именно эти волшебные плоды и велел царь Эврисфей добыть Гераклу, что тот и сделал, убив грозного стража (невзирая на то, что дракон, по Аполлодору, был бессмертный). Таков был одиннадцатый подвиг героя.

В «Лягушках» Аристофана Ладон упоминается в потоке ругательств, которые обрушивает Эак, привратник Аида, на Диониса, спустившегося туда, чтобы вывести в мир живых Эврипида. Так как Дионис переодет Гераклом, Эак, вспоминая похищение Гераклом Кербера, желает тому все адовы муки. Чтобы чуть ли не все кошмарные создания греческой мифологии потрудились над его растерзанием. Чтоб Ехидна вырвала ему легкие, горгоны — почки, а гончие Коцита и «стоглавая ехидна» (прозвище Ладона), чтобы пожрали внутренности переодетого псевдо-Геракла (Диониса).

С учетом того, что стоглавость, как уже упоминалось выше, была присуща целому ряду персонажей царства Аида, то эпитет «стоглавая ехидна» подошел

бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.

бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.По поводу же пожирания внутренностей, нельзя не вспомнить Гидруса, популярного персонажа бестиариев, который был известен как «гроза» крокодилов. Хотя, глядя на миниатюры, иллюстрирующие схватку гидруса и крокодила, возникает законный вопрос: а это точно крокодил?

«Гидрус — заклятый враг крокодила и его природа и свойства таковы, что когда он видит крокодила спящим на берегу, то входит в него через открытый рот, сперва катаясь в грязи, чтобы легче было проникнуть через глотку. Крокодил немедленно его заглатывает живым. Однако тот, разодрав все внутренности крокодилу, выходит из него невредимым.»

(«Абердинский бестиарий»)

Бестиарии основывались на «Физиологе» — произведении, созданном во II-III веках н.э., скорее всего, в египетской Александрии. «Физиолог», написанный на греческом, несколько раз переводился на латинский язык. Один из таких переводов, называемый «Версия B», стал основой на которой был построен латинский бестиарий.

Как это часто случалось с бестиариями, в них попадала информация, прошедшая через множество авторов, переписчиков и трансформировавшаяся до неузнаваемости. Гидрус тоже изначально был вовсе не змеей, убивал совсем не крокодила, и грязью обмазывался вовсе не для того, чтобы легче пролезть во врага, так как был больше своего врага. В ранних вариантах бестиариев речь шла об ихневмоне (ἰχνεύμων, «охотник»), которого, в силу трудностей перевода, именовали энудром или энидросом (enhydros, от греч. ἔνυδρος, «живущий в воде»). Хотя в переводе с греческого ἐνυδρίς — это выдра.

«Ихневмон, живущий в Египте, когда увидит змею, называемую аспидом, нападает на нее не прежде, чем созовет других помощников. Против ударов и укусов они обмазывают себя грязью: именно, намочившись сначала в воде, они катаются по земле.»

(«Аристотель, История животных» IX, 44)

Позднее, видимо пресытившись змеями, ихневмон резко меняет рацион своего питания.

«Ихневмона называют также энудром или ниллосом. Говорят, что он мажет себя грязью, чтобы стать скользким и запрыгнуть в пасть крокодила и тогда сожрать его печень, и убить его.»

(Тимофей из Газы. 43.1)

Трансформация сюжета противостояния «энудр (ихневмон) — змея» в противостояние «гидрус — крокодил» в целом понятен. И энудр, и гидрус имеют (с греческого) примерно один перевод: «живущий в воде». Слово δράκων может быть переведено и как «змея», и как «дракон».²

________________________________

[2] δράκων (-οντος) ὁ

1) дракон; ex: σμερδαλέος Hom.; δεινός Eur.

2) змея; ex: αἰετὸς δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι Hom.; ἐστι ἀετὸς καὴ δ. πολέμια Arst.

3) морской дракон (рыба Trachinus draco) Arst.

Причем, первоначальный смысл — конечно же, «змея» (или «змей»). Дракон, как сфинксообразное существо с птичьей (или песьей) головой, лапами не то крокодила, не то льва (количеством от двух до четырех), и змеиным хвостом — это персонаж лубочно-мифический, рожденный в головах мифотворцев на потребу публики, обожающей все чудесное и необычное. Нужно отметить, что если крокодилу дорисовать крылья, то он вполне сойдет за «дракона». Впрочем, если сильно не придираться, то сойдет и без крыльев.

Сложно представить как трансформировался мотив обмазывания энудра в грязи, но заметим, что в природе ихневмоны используют «грязь» (на самом деле, высохшую глину) не как лубрикант для проникновения в змею, а как броню от ее укусов, о чем и свидетельствует Аристотель (см. выше).

Египетская мифология нередко попадает в греческие произведения именно в таком приземленном виде. В данном случае, символическая борьба божеств света и тьмы (Ра и Апопа) описывается у античных авторов как борьба реальных зверей в силу их «природных антипатий». Конечно, и сами египетские мифы учитывали естественные противопоставления животных, так как ихневмон (в образе которого иногда выступает Атум) действительно питается, в том числе, и ядовитыми змеями, так что греки опять спустили на землю то, что использовали в своих сакральных мифах египтяне.

В бестиариях гидруса (hydrus) и гидру (hydra) разделяли, хотя перевод в обоих случаях один — «водяная змея».³

________________________________

[3] hydrus, i m (греч. ὕδρος)

1) гидра, водяная змея PM, Sol; змея (вообще) V, O, VF;

2) змеиный яд Sil.

hydra, ae f (греч. ὕδρα)

1) миф. гидра, водяная змея V: h. (Lernaea) Lcr, Vr, H etc. Лернейская гидра;

2) (или Anguis) Гидра (созвездие).

Тем не менее Гидра в бестиариях фигурирует в качестве Лернейской, имеет девять голов (которые, как, например, у Диодора Сицилийского, умножаются до сотни), а гидрус специализировался по изведению крокодилов (и имел одну голову).

Гидра — это дракон со множеством голов, который жил на острове или на болоте в провинции Аркадия. На латыни она зовется excedra, так как на месте одной отрубленной головы у нее три отрастает (excrescebant), но это басни. Тем не менее, все согласны в том, что гидра — это было место, откуда извергнулась вода и уничтожила соседний город, где закрыли один источник воды и прорвалось великое множество. Видя это, Геркулес осушил это место и закрыл источник воды. Гидра названа от слова «вода».⁴________________________________

(Абердинский бестиарий 626: fol. 68v-69r)

[4] Попытка рационального толкования мифа основана на созвучии слов ὕδρα (Гидра) и ἕδρα («гедра») — «место, область», либо, более конкретно, — «русло» (учитывая контекст излагаемой истории). Речь, видимо, идет о прорыве плотины или дамбы.

ἕδρα, эп.-ион. ἕδρη ἡ

1) седалище, сиденье, кресло, стул;

2) престол; ex. (ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον Aesch.)

3) место, область ex. (τοῦ ἥπατος Plat.; ἕδραι τῶν ὀφθαλμῶν Arst.);

4) местопребывание, жилище, обитель; ex. Πανὸς ἕ. Eur.; ἕδραι σκότιοι Eur. — царство теней

5) святилище, алтарь; ex. (ἕδραι θεῶν Aesch.)

6) пристанище, убежище; ex. ναύλοχοι ἕδραι Soph. — стоянка кораблей, пристань;

7) русло; ex. (ῥεύματα ποταμῶν ἐξ ἕδρας μεταστῆσαι Plut.).

Впрочем, после бесконечной путаницы в разных вариантах и интерпретациях, отождествление многоголовой Гидры и Гидруса, охотника за крокодилами, в конце концов произошло. Ришар Фурниваль дает любопытное развитие образа гидруса. Умиляет и мораль, которой он резюмирует этот сюжет:

«Это — змея, имеющая множество голов, и ее природа такова, что если ей отрезать одну какую-либо голову, то на этом месте вырастает две новых.

35. Змея эта врожденной ненавистью ненавидит крокодила. И когда заметит крокодила, пожравшего человека и раскаивающегося столь сильно, что желания съедать других людей он уже начисто лишился, гидра, рассчитав в уме, что обмануть его окажется нетрудно, — ибо он уже ест все, не разбирая, — так вываливается в грязи, что становится как будто мертвой; крокодил же, на гидру наткнувшись, поедает и заглатывает ее целиком. Тогда гидра, оказавшись в животе у крокодила, раздирает на части все его внутренности, а потом выбирается наружу, чрезвычайно радуясь победе.

И поэтому я говорю, что опасаюсь, как бы за отмщением через раскаяние не последовала месть другого рода. Ибо гидра, у которой множество голов, означает человека, у которого столько подруг, сколько у него знакомых; сколь же велики сердца у людей такой породы, могущих делить их на такое множество частей! — ибо ни одна [из знакомых] не владеет ими целиком.»

(«Бестиарий любви» Ришар Фурниваль)

На средневековой испанской картине XV века Архангел Михаил, продолжая линию поведения античных героев, убивает дракона, как будто

списанного с Гидруса или Гидры, с которой он был отождествлен. Хотя точно также мог быть списан и с Тифона, и с Ехидны (Ἔχιδνα, «гадюка»), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.

списанного с Гидруса или Гидры, с которой он был отождествлен. Хотя точно также мог быть списан и с Тифона, и с Ехидны (Ἔχιδνα, «гадюка»), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.Собственно, и с изначальной природой (а, может быть, и с иконографией) Кербера не все так однозначно. Вот что по этому поводу свидетельствует Павсаний:

Гекатей Милетский нашел более вероятное толкование, сказав, что на Тенаре⁵ вырос страшный змей и был назван Псом Аида, так как укушенный им тотчас же умирал от его яда; этот-то змей и был приведен Гераклом к Эврисфею. Гомер — он первый упоминает о Псе Аида, которого привел Геракл, — не дал ему никакого имени и не описал его вида, как он сделал это с Химерой. Позднейшие писатели дали ему имя Цербера и, уподобив его во всем остальном собаке, стали говорить, что он имеет три головы. Между тем Гомер мог подразумевать здесь собаку, домашнее для человека животное, с таким же вероятием, как и какого-нибудь дракона, которого он мог назвать Псом Аида.________________________________

(Павсаний «Описание Эллады» III.XXV.3-4)

[5] Ταίναρον τό Тенар(он), мыс и южн. оконечность Лаконии, на Пелопоннесе, с храмом Посидона и с пещерой, которая, по преданию, была входом в подземное царство HH., Her., Thuc., Eur., Arph., Men.

Неоднозначность толкования природы Кербера связана с неоднозначностью слова κύων.

κύων, κῠνός ὁ и ἡ (dat. κυνί, acc. κύνα, voc. κύον; dat. pl. κυσί — эп. κύνεσσι)

1) собака;

4) чудовище;

ex. Διὸς πτηνὸς κ. Aesch., Soph. = αἰετός (ἀετός, орёл);

ἡ ῥαψῳδὸς κ. Soph. = Σφίγξ (Сфинга, Сфинкс);

Ζηνὸς κύνες Aesch. = Ἅρπυιαι (Гарпии);

κύνες Κωκυτοῦ Arph. = Ἐρινύες (Эринии);

Λέρνας κ. Eur. = Ὕδρα (Лернейская Гидра);

6) тюлень.

В целом, средневековые ученые не видели большой разницы между Кербером и Ладоном (и прочими хтоническими сущностями). Все драконы что-то сторожат или охраняют, иконография их однотипна (змееподобна и многоглава), а имена либо топонимичны (т.е. имеют географическую привязку), либо имеют вид прозвища (или эпитета), характеризующего персонажа в привязке к конкретной истории.

Λέρνη, дор. Λέρνα ἡ Лерна, болотистое озеро и ручей, вытекающий из него, в Арголиде, где жила, по преданию, многоглавая гидра, убитая Гераклом Aesch., Eur.

Λάδων (-ωνος) ὁ Ладон, река в Аркадии, правый приток Алфея; тж. божество этой реки Hes.

Λάδων ὁ дракон, охранявший золотые яблоки Гесперид и убитый Геркулесом.

Кроме того, вариантов прочтения одних и тех же мифов (с массой противоречий и фривольным отношением к первоисточнику) было в избытке. Ну а то как легко дракон превращается в пса можно судить по иллюстрациям из бестиариев, где крокодил (по большому счету, тот же дракон) больше похож на собаку, чем на рептилию. В свою очередь, ту легкость, с которой пес превращается обратно в дракона, нам демонстрируют средневековые астрономы.

ЗВЕЗДНЫЙ КЕРБЕР

Цербер — «новое», то есть не античное и не внесенное в каталог Птолемея, но устаревшее и ныне несуществующее созвездие северного полушария неба. Созвездие предложено Яном Гевелием и опубликовано в 1690 году в его посмертной «Уранографии», хотя, как астеризм созвездия Геркулес, было известно и раньше.

Примечательно, что Гигин в своей «Астрономии», издания 1485 года, однозначно изображает подвиг Геракла, в котором тот добывает золотые яблоки в саду Гесперид, как выше уже было отмечено, яблоки эти охранял змей Ладон. Именно Ладон, обвивающий яблоню, и изображен Гигином в качестве астеризма созвездия Геркулес. Каким образом Ладон превратился в Цербера — остается загадкой, но именно это название закрепилось в астрономической традиции.

Созвездие Цербер было использовано Джоном Сенексом в созвездии Ветвь Яблони, и в последствии у разных авторов они часто трактуются как одно созвездие (где Цербер обвивает Ветвь Яблони). Как «Цербер» и «Ветвь», включено известным популяризатором астрономии Фламмарионом в список созвездий в «Истории неба» (1872).

2. Гигин, «Астрономия», издание 1570 года. Геркулес и змей Ладон.

4. Созвездие Геркулес (Hercules). «Уранография» Яна Гевелия, 1690г. В композицию включены звезды, выделенные в качестве астеризма, и подписанные как Cerberus.

6. Иоганн Боде, атлас «Представление звезд», 1782 года. В руке Геркулеса — астеризм Цербер и Ветвь (Cerberus u. Zweig).

8. Александр Джеймсон, «Звездный атлас», 1822 год. В руке Геркулеса — астеризм Цербер и Ветвь Яблони (Cerberus et Ramus Pomifer).

ТУТУ

Туту (егип. Twtw, др.-греч. Τυθωες, лат. Tithoes) — египетский бог, получивший широкое распространение во всем Египте во времена Позднего периода. Почитался как бог, «обеспечивающий защиту от демонов», «продлевающий жизнь» и «защищающий людей от мира мертвых».

Единственный, известный сегодня храм посвященный богу Туту, расположен в древнем поселении Келлис. Рельефы с изображением Туту можно встретить и на стенах других храмов, например, таких как Калабша. На стенах храма Шенхур выписан эпитет Туту: «тот кто приходит к зовущему его». Есть у Туту и другие эпитеты: «сын Нейт», «лев», «великий силой», «управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст».

Его изображали в виде гибридного существа с телом крылатого льва, головой человека, сокола или крокодила и хвостом в виде змеи (урея). Туту был сыном богини войны и охоты Нейт (отождествляемой с греческой Афиной). В других интерпретациях, матерями Туту считались богини Мут, Сехмет, Нехбет и Баст.

Изначально, Туту почитался как защитник гробниц, в более поздние времена он выполнял роль оберегающего спящих от плохих снов и опасностей.

Однозначно, Туту — прекрасный прообраз для львиноподобных Фиванского Сфинкса и Химеры, а также змеехвостых Кербера, Орфа и той же Химеры. Причем, для Кербера, прообраз не только внешний. Туту стоит на страже, не позволяя хтоническим демонам из мира мертвых вредить живым. Собственно, это же является главной функцией и Кербера, стоящего на страже у врат Аида, и не позволяющего душам умерших покидать пределы Подземного царства.

2. Стела из Александрии, датируемая правлением императора Адриана, в настоящее время в находится в Художественно-историческом музее, в Австрии.

3. Стела с изображением Туту из Египетского музея в Берлине (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung).

Изображение Туту из берлинского музея представляет особый интерес. Во-первых, сфинкс с телом льва имеет две головы (крокодилью и человеческую), а во-вторых, вокруг человеческой головы располагаются еще восемь голов (баран, гусь, сокол, бык, лев, шакал, бабуин, кот). Эти головы, как бы вырастающие из загривка, также могли бы послужить толчком для развития темы змеиной многоглавости.

«Эти яблоки охранял бессмертный дракон (Ладон), сын Тифона и Ехидны, у которого было сто голов: он способен был издавать самые разнообразные голоса.»

(Аполлодор «Мифологическая библиотека» II, 5)

Но «издавать самые разнообразные голоса» могут только «самые разнообразные» головы, змеиные головы могут лишь «однообразно» шипеть. Кстати, эту же тему «многоголосья» мы встречаем и в описании Тифона:

«Чудовище обладает невероятной силой рук и ног и имеет на затылке сто змеиных голов, с черными языками и огненными глазами; из пастей его раздается то обыкновенный голос богов, то рев ужасного быка, то рыканье льва, то вой собаки, то резкий свист, отдающийся эхом в горах.»

(Пиндар. Олимпийские песни IV, 7)

Подобно Туту, такую же «многоглавую» иконографию имел еще один египетский бог-защитник — Бес Пантеос,

получивший широкое распространение в Египте около VIII-VII вв. до н.э.

получивший широкое распространение в Египте около VIII-VII вв. до н.э.«В процессе отождествления Беса с другими богами-защитниками, возникает образ вмещающий в себя десять божеств (собственно Беса, Аха, Амама, Хайета, Ихти, Мефджета, Менева, Сегеба, Сопду и Тетену) в едином божестве, которое известно под именем Бес Пантеос.»⁶________________________________

(В.Солкин)

[6] Παντεός — «всебог», бог, совмещающий в себе других богов, отождествленных с ним.

Надо полагать, Туту прошел тот же процесс отождествления с другими богами-защитниками, и вправе тоже иметь эпитет «Пантеос».

На стеле из Александрийского музея голову Туту окружают семь дополнительных голов (урей, стервятник, сокол, Бес, ибис, крокодил, баран), центральная из которых — голова Беса.

Корона Шути, украшающая Туту (из двух высоких перьев, у основания которых находятся витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно является и короной Беса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествляются.

Корона Шути, украшающая Туту (из двух высоких перьев, у основания которых находятся витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно является и короной Беса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествляются.Необходимо также обратить внимание на схожесть написания греческих имен Туту (Τυθωες) и Тифона (Τυφωεύς). Не исключено, что они имели и схожее произношение. Буква υ (ипсилон) имеет двоякое прочтение ([ü] либо [ί] — в зависимости от нюансов транслитерации).⁷

________________________________

[7] Буква ипсилон (Yυ) в древнегреческом языке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук — огубленное [ί]. Подобный звук есть в современном немецком языке и обозначается латинской буквой u с умлаутом — ü. В русском языке огубленного [ί] нет, и в практике преподавания древнегреческого языка в русскоязычной аудитории букву ипсилон читают как букву ю.

Конечно, Туту и Тифона, кроме схожести имен, мало что объединяет. Можно сказать, ничего не объединяет. Но для начала, достаточно и этого. Опять же, эпитет «управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст» — мог бы стать отправной точкой для неоднозначного толкования, и вдохновить на развитие темы хтонического образа Туту.

Несмотря на то, что греки Тифона отождествляли с египетским Сетом, общего между ними — тоже не много. У них разная иконография и разная мифология. Схожи они, пожалуй, только общей характеристикой: злобностью нрава, да еще желанием беззаконно отнять власть у верховного бога. Сет был богом песчаных бурь, убивающим, в сезон засухи, все живое в долине Нила. Тифон (др.-греч. Τυφῶν, Τυφωεύς, Τυφώς, эпич. Τυφάων) — олицетворение огненных сил земли, с их разрушительными действиями и ядовитыми испарениями.

«Тифон возжелал стать властелином над богами и смертными, но Зевс вступил с ним в борьбу, от которой земля сотряслась до оснований, суша, море и небо загорелись, и даже обитатели подземного царства затрепетали. Меткий удар молнии прекратил неистовство Тифона, который был низвергнут в Тартар, его пламя забило из расселин Этны. И здесь он еще не может вполне успокоиться: когда он шевелится, происходят землетрясения и дуют знойные ветры.»

Причина наделения Тифона определенными качествами кроется, как обычно, в его имени.

Τῡφῶν (-ῶνος), эп. Τῠφάων (-ονος) ὁ Тифон;

1) гигант, сын Тартара и Геи, побежденный Зевсом Aesch., Plat., Plut.;

2) миф. царь Египта Her.

τῡφῶν (-ῶνος) ὁ вихрь, ураган, смерч Arst., Plut.

τύφω (ῡ) (pf. pass. τέθυμμαι)

1) дымить, чадить;

2) тлеть;

3) зажигать, воспламенять, сжигать на медленном огне;

τῦφος ὁ

1) дым, чад; ex: τ. ἔμαρψέν τι Anth. дым унес что-л., что-л. улетело с дымом, т.е. сгорело;

2) гордость, надменность, спесь (κενοδοξία καὶ τ. Polyb.); ex: τοῦ τύφου διφαίνεις δοκῶν μὴ τετυφῶσθαι — «ты обнаруживаешь гордость, полагая, что ты свободен от гордости», т.е. гордишься отсутствием гордости (ответ Платона Диогену Синопскому).

τῡφόω

1) досл. окутывать дымом, перен. наполнять чванством (τινα Plut.); ex: χαίρων καὶ τετυφωμένος Plut. — «ликующий и гордый»; τετυφωμένη ἀπόκρισις Plut. — «надменный ответ»;

2) помрачать, сводить с ума (ὁ οἶνος τετυφωμένους ποιεῖ Arst.); ex: ληρεῖν καὶ τετυφῶσθαι Dem. — «дурачиться и сумасбродствовать»;

τῡφώνιος adj=2 тифонов, т.е. суровый, грубый (σκληρία Plut.).

Могло ли греческое имя Туту (Τυθωες) стать толчком для развития независимого образа Тифона (Τυφωεύς)? Зная живой и изворотливый ум античных сочинителей, ответ однозначен — возможно всё.

Остров Тринакрия ⁸ был на падших наложен Гигантов,

Грузом тяжелым его под землей лежащий придавлен

Древний Тифей,⁹ что дерзнул возмечтать о престоле небесном,

Все продолжает борьбу, все время восстать угрожает.

Но авсонийский Пелор над правой простерся рукою,

Ты же на левой, Пахин; Лилибеем придавлены ноги,¹⁰

Голову Этна гнетет. Тифей, протянувшись под нею,

Ртом извергает песок и огонь изрыгает, беснуясь.

Тщетно старается он то бремя свалить земляное,

Силой своей раскидать города и огромные горы:

Вот и трепещет земля, и сам повелитель безмолвных ¹¹

В страхе, не вскрылась бы вдруг, не дала бы зияния суша.

Свет не проник бы к нему, ужасая пугливые тени.

(Овидий. Метаморфозы V, 346-358)

______________________

[8] Τρινακρία (Τριν-ακρία) ἡ Тринакрия, «Трехвершинная» (древнейшее название Сицилии) Thuc., Theocr.

[9] Τυφωεύς (-έος) ὁ эп. = Τυφῶν (Тифон).

[10] Пелор, Пахин, Лилибей — три мыса Сицилии.

[11] «Повелитель безмолвных» (то есть умерших) — Плутон (Аид).

_______________________________

Комментарии (3):

_______________________________

УРЕИ

1. Афина с эгидой в виде оплечья с головой Горгоны и змеями по краям. Над эгидой изображены несколько уреев. Фрагмент рисунка краснофигурной амфоры.

2. Чернофигурная амфора. Аттика, Греция, ок. 530 до н.э. Мастер Андокид. Сцена похищения Гераклом пса Кербера, стража Подземного царства. За спиной Геракла — бог Гермес, помогающий герою, за Кербером, в портике, — богиня Персефона, царица Аида. На головах Кербера — уреи.

_______________________________

ДВУГЛАВЫЙ КЕРБЕР

1. Геракл и Кербер, слева — Афина, справа — Гермес. Чернофигурная гидрия, ок. 525 до н.э.

2. Геракл, выводящий Кербера из Аида, рядом Гермес и Афина. Чернофигурная амфора, 500-480 до н.э. Афины, Греция.

3. Геракл выводит Кербера из Аида в сопровождении Гермеса. Чернофигурная гидрия, ок. 525 до н.э.

4. Геракл ведет Кербера из Аида, рядом Гермес, справа стоит Персефона. Аттическая чернофигурная амфора, ок. 500 до н.э.

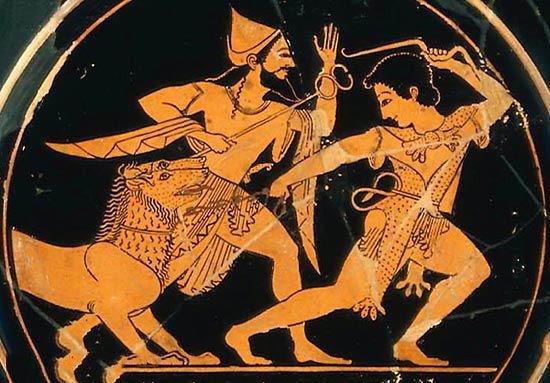

5. Геракл выводит Кербера из Аида в сопровождении Гермеса. Геракл здесь представлен безбородым, вместо палицы (с которой его, обычно, изображают), в левой руке держит лук. Краснофигурная керамика, ок. 525 до н.э.

_______________________________

ДВУГЛАВЫЙ ЗВЕРЬ С ГЛАЗАМИ КАК У ГОРГОНЫ

Отличительная особенность зверя «с глазами как у горгоны» заставляет вспомнить описание Тифона Эсхилом в «Прикованном Прометее»:

Миниатюра из рукописи Бодлеянской библиотеки (MS. Bodley 614, fol. 037r.).

Текст, сопровождающий иллюстрацию:

Здесь либо трудности перевода, либо творческий подход автора к изложению первоисточника (позднеантичного произведения «Послание Фермеса императору Адриану»). В оригинале говорится, что если кто хочет поймать это животное должен хорошо вооружиться (рассчитывая на яростное сопротивление). Добавление про «глаза горгоны» появляется только в рукописи «О чудесах востока».

_______________________________

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ХТОНИЧЕСКИЕ ПСЫ

1. Геркулес и Гидра. Гравюра Баттиста Франко (ок. 1530-1561).

Гидра здесь предстает в виде мохнатой псины с множеством голов на длинных змеиных шеях.

_

_

2. Геракл и Кербер. Гравюра Ганса Себальда Бехама (Hans Sebald Beham) из альбома «Подвиги Геракла» (The Labours of Hercules).

_______________________________

ЭРИНИИ (БОГИНИ МЕСТИ)

Эврипид, в трагедии «Электра», описывает Кер-Эриний в образе собак (преследующих Ореста за убийство матери), у которых вместо лап — змеи. Т.е. опять налицо псино-змеиная природа хтонических существ:

Нельзя также не отметить, что Керы (Κῆρες, богини отмщения) именем своим, определённо, созвучны с именем Кербера.

Κήρ, Κηρός ἡ Кера, богиня насильственной смерти, погибели, рокового конца;

κήρ, κηρός ἡ

1) злая смерть, гибель;

2) мучительный недуг, тяжелая болезнь;

3) перен. язва, зло;

4) бедствие, несчастье, горе; ex: βαρεῖα κηρός Aesch.

_______________________________

СКИЛЛА

Еще один знаменитый песеподобный персонаж — Скилла (Σκύλλα). Согласно древнегреческой мифологии, представляла собой смертельную опасность для любого, кто проплывал мимо нее.

опасность для любого, кто проплывал мимо нее.

σκύλλω (aor. ἔσκυλα)

1) разрывать, растерзывать (σκύλλεσθαι πρὸς παίδων τᾶς ἀμιάντου Aesch. — быть пожираемым детьми моря, т.е. морскими животными;

2) мучить, изнурять;

σκυλεύω

1) снимать (с убитого врага) доспехи (σ. τοὺς νεκρούς Her., Thuc., Plat.); σ. τινὰ τεύχεα Hes. или σ. τινὸς τὰ ὅπλα Xen. — снимать с кого-л. оружие;

2) отнимать (τὰ ὅπλα τῶν πολεμίων Lys.);

3) грабить (τὰς πόλεις Polyb.);

σκύλαξ (-ᾰκος), (эп. dat. pl. σκυλάκεσσι) ὁ и ἡ

1) щенок (κύων περὴ σκυλάκεσσι βεβῶσα Hom. — собака, обхаживающая своих щенят);

2) собака Eur., Xen.

В описании Гомера (Одиссея), спереди у Скиллы было шесть голов и двенадцать лап (естественно, собачьих). Иногда собачьи головы помещают на длинные извивающиеся шеи.

Гигин (I-II вв.) описывает Скиллу как полудеву (верхняя часть) с нижней половиной тела собаки. У нее было шесть рожденных ею собак.

У Вергилия упоминается несколько Скилл, которые, в числе других чудовищ, населяют преддверие Тартара. К тому же, Вергилий далеко ушёл от оригинала в сторону развития образа морского чудовища:

Затруднительно даже представить себе рыбье тело с «волчьим мохнатым животом». Впрочем, возможно, имеет место неадекватный перевод. Зная иконографию Скиллы, напрашивается «мохнатая волчья голова (причем, не одна) в области живота». А под «рыбьем телом» автор, видимо, имел в виду «чешуйчатость», которая также является отличительной чертой многих, не только морских, но и хтонических существ.

Акрагант, Сицилия. Тетрадрахма (AR 17.25g), ок. 414 до н.э.

Av: два орла, терзающие зайца; AKPAГA

Rv: Скилла, над ней краб; AKPAГANTIΣ

_______________________________

Турии (Θούριοι), Лукания. AR 25mm (15.87g), ок. 400-350 до н.э.

Av: Афина, шлем которой украшает изображение Скиллы;

Rv: бык, готовый к атаке, внизу — тунец; ΘOYPIΩN

_______________________________

МНОГОЛИКАЯ КАМПА

Кампа (Κάμπη) — в древнегреческой мифологии охранительница темной бездны Тартара. Кампа была с телом женщины, змеиным хвостом и пятьюдесятью «разноликими» головами. Кампа сторожила в Тартаре гекатонхейров и киклопов. Гея предсказала Зевсу победу в титаномахии, если он возьмет в союзники узников Тартара. Зевс поверг Кампу и освободил киклопов и сторуких.

ТУТУ

1. Стела с изображением богов Туту и Беса. Известняк, ок. I век до н.э. – I век н.э.

Туту изображен в образе льва с человеческой головой и хвостом в виде змеи. Голову украшает трёхчастный парик с уреем. Бес в короне из пяти перьев, с поднятым мечом в правой руке и змеей — в левой. Над сфинксом — панель с семью антропоморфными божествами с головами крокодила, быка, льва, бабуина, шакала, козла, зайца.

__________________

2. Статуэтка сфинкса Туту. Бронза. Птолемеевское время.

3. Туту. Деталь настенной росписи, датированная римской эпохой. Каранис (Фаюм).

___________________

___________________

Туту в образе льва с тремя головами: человеческой в немесе (вокруг головы — солнечный диск), а также головами крокодила и льва; хвост — в виде урея; в каждой лапе, увитой уреями, держит ножи.

__________________

4. Туту, рельеф римского периода, ок. 30 до н.э. – 624 г. н.э.

Туту в образе льва с двумя головами: человеческой, в немесе и короне, и головой леопарда, вырастающей из загривка; хвост — в виде урея. Всеми лапами стоит на змее, в левых лапах держит скорпионов, в правых — ножи. В левом верхнем углу — крылатый солнечный диск, с которого свисает урей со стрелой.

__________________

5. Туту, рельеф, известняк, ок. I в. до н.э.

Туту в образе льва с двумя головами: человеческой в немесе и короне чени, а также львиной головой, на которой, в свою очередь, находится голова ибиса; хвост Туту заканчивается головой кобры. Лапами стоит на кобре, в каждой лапе держит по ножу. В левом верхнем углу — символ Гора Бехдетского — крылатый солнечный диск, с которого свисает урей.

__________________

6. Рельеф с изображением Туту и Беса, известняк, I век до н.э. – I век н.э.

Туту представлен в образе льва с человеческой головой в трехчастном парике и в короне чени, сзади (на загривке) находится еще одна (баранья) голова; хвост — в виде урея; в каждой лапе держит нож. Туту здесь откровенно ассоциируется с Химерой (родственником Тифона) — львом, с хвостом в виде змеи, из спины которого вырастает протома козы. В левом верхнем углу — крылатый солнечный диск, со свисающим с него уреем.

_______________________________

Кизик, Мизия. Статер (EL 22mm, 16.09g), ок. 550-500 до н.э. Av: химера, ниже — тунец; Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.

_______________________________

ТОТ, КТО ВСЕЛЯЕТ УЖАС

(«Сокровенное знание» В. Солкин)

Самые древние египетские заупокойные тексты — Тексты пирамид, а также сменившие их Тексты саркофагов и Книга мертвых также строятся на принципе «сакрального истолкования». Умерший преодолевает все опасности загробного мира на пути к царству Осириса только в том случае, если он знает тайные имена всех предметов и явлений, то есть их божественное значение и связанные с ним обстоятельства.

«Дайте путь мне, — заклинает покойный врата загробного мира в тексте Книги мертвых, — я знаю [вас]. Я знаю имя [вашего] бога-хранителя. Имя врат: «Владыки страха, чьи стены высоки… Владыки гибели, произносящие слова, которые обуздывают губителей, которые спасают от гибели того, кто приходит». Имя вашего привратника: «Тот, кто [вселяет] ужас».

_______________________________

УРЕИ

1. Афина с эгидой в виде оплечья с головой Горгоны и змеями по краям. Над эгидой изображены несколько уреев. Фрагмент рисунка краснофигурной амфоры.

2. Чернофигурная амфора. Аттика, Греция, ок. 530 до н.э. Мастер Андокид. Сцена похищения Гераклом пса Кербера, стража Подземного царства. За спиной Геракла — бог Гермес, помогающий герою, за Кербером, в портике, — богиня Персефона, царица Аида. На головах Кербера — уреи.

_______________________________

ДВУГЛАВЫЙ КЕРБЕР

1. Геракл и Кербер, слева — Афина, справа — Гермес. Чернофигурная гидрия, ок. 525 до н.э.

2. Геракл, выводящий Кербера из Аида, рядом Гермес и Афина. Чернофигурная амфора, 500-480 до н.э. Афины, Греция.

3. Геракл выводит Кербера из Аида в сопровождении Гермеса. Чернофигурная гидрия, ок. 525 до н.э.

4. Геракл ведет Кербера из Аида, рядом Гермес, справа стоит Персефона. Аттическая чернофигурная амфора, ок. 500 до н.э.

5. Геракл выводит Кербера из Аида в сопровождении Гермеса. Геракл здесь представлен безбородым, вместо палицы (с которой его, обычно, изображают), в левой руке держит лук. Краснофигурная керамика, ок. 525 до н.э.

_______________________________

ДВУГЛАВЫЙ ЗВЕРЬ С ГЛАЗАМИ КАК У ГОРГОНЫ

Отличительная особенность зверя «с глазами как у горгоны» заставляет вспомнить описание Тифона Эсхилом в «Прикованном Прометее»:

_________…«я также пожалел

Стоглавое чудовище — Тифона,

Рожденного землей. На всех богов

Восстал он: шип и свист из челюстей

Грозил престолу Зевса, а из глаз

Сверкал огонь неистовой Горгоны.»

Миниатюра из рукописи Бодлеянской библиотеки (MS. Bodley 614, fol. 037r.).

Текст, сопровождающий иллюстрацию:

«Кроме того здесь водятся зверьки, [которые] как только услышат [приближение] человека тотчас же спасаются бегством. У них восемь ног, две головы, а глаза же как у горгоны. Если кто захочет к ним приблизиться и поймать, то они защищают свои жизни.»

Здесь либо трудности перевода, либо творческий подход автора к изложению первоисточника (позднеантичного произведения «Послание Фермеса императору Адриану»). В оригинале говорится, что если кто хочет поймать это животное должен хорошо вооружиться (рассчитывая на яростное сопротивление). Добавление про «глаза горгоны» появляется только в рукописи «О чудесах востока».

_______________________________

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ХТОНИЧЕСКИЕ ПСЫ

1. Геркулес и Гидра. Гравюра Баттиста Франко (ок. 1530-1561).

Гидра здесь предстает в виде мохнатой псины с множеством голов на длинных змеиных шеях.

_

_

2. Геракл и Кербер. Гравюра Ганса Себальда Бехама (Hans Sebald Beham) из альбома «Подвиги Геракла» (The Labours of Hercules).

_______________________________

ЭРИНИИ (БОГИНИ МЕСТИ)

Эврипид, в трагедии «Электра», описывает Кер-Эриний в образе собак (преследующих Ореста за убийство матери), у которых вместо лап — змеи. Т.е. опять налицо псино-змеиная природа хтонических существ:

«Как тень, метаться будешь,

А за тобою прыгать неустанно

И страшные и злые псицы: их

Божественна природа — это Керы.

В скитаниях когда придешь, Орест,

В Афины, там есть истукан Паллады,

Прижмись к нему, — Эринии тебя

Покинут вмиг; тебя эгидой стоит

Ей осенить — и очарует змей...»

«Ты видишь, уж вот они, вот:

Собаки ужасные рвутся к тебе;

Не лапы, а змеи, как уголь черны,

И сладки им муки людские»...

(Еврипид «Электра»)

Нельзя также не отметить, что Керы (Κῆρες, богини отмщения) именем своим, определённо, созвучны с именем Кербера.

Κήρ, Κηρός ἡ Кера, богиня насильственной смерти, погибели, рокового конца;

κήρ, κηρός ἡ

1) злая смерть, гибель;

2) мучительный недуг, тяжелая болезнь;

3) перен. язва, зло;

4) бедствие, несчастье, горе; ex: βαρεῖα κηρός Aesch.

_______________________________

СКИЛЛА

Еще один знаменитый песеподобный персонаж — Скилла (Σκύλλα). Согласно древнегреческой мифологии, представляла собой смертельную

опасность для любого, кто проплывал мимо нее.

опасность для любого, кто проплывал мимо нее.σκύλλω (aor. ἔσκυλα)

1) разрывать, растерзывать (σκύλλεσθαι πρὸς παίδων τᾶς ἀμιάντου Aesch. — быть пожираемым детьми моря, т.е. морскими животными;

2) мучить, изнурять;

σκυλεύω

1) снимать (с убитого врага) доспехи (σ. τοὺς νεκρούς Her., Thuc., Plat.); σ. τινὰ τεύχεα Hes. или σ. τινὸς τὰ ὅπλα Xen. — снимать с кого-л. оружие;

2) отнимать (τὰ ὅπλα τῶν πολεμίων Lys.);

3) грабить (τὰς πόλεις Polyb.);

σκύλαξ (-ᾰκος), (эп. dat. pl. σκυλάκεσσι) ὁ и ἡ

1) щенок (κύων περὴ σκυλάκεσσι βεβῶσα Hom. — собака, обхаживающая своих щенят);

2) собака Eur., Xen.

В описании Гомера (Одиссея), спереди у Скиллы было шесть голов и двенадцать лап (естественно, собачьих). Иногда собачьи головы помещают на длинные извивающиеся шеи.

Гигин (I-II вв.) описывает Скиллу как полудеву (верхняя часть) с нижней половиной тела собаки. У нее было шесть рожденных ею собак.

У Вергилия упоминается несколько Скилл, которые, в числе других чудовищ, населяют преддверие Тартара. К тому же, Вергилий далеко ушёл от оригинала в сторону развития образа морского чудовища:

«Сверху — дева она лицом и грудью прекрасной,

Снизу — тело у ней морской чудовищной рыбы,

Волчий мохнатый живот и хвост огромный дельфина».

Затруднительно даже представить себе рыбье тело с «волчьим мохнатым животом». Впрочем, возможно, имеет место неадекватный перевод. Зная иконографию Скиллы, напрашивается «мохнатая волчья голова (причем, не одна) в области живота». А под «рыбьем телом» автор, видимо, имел в виду «чешуйчатость», которая также является отличительной чертой многих, не только морских, но и хтонических существ.

Акрагант, Сицилия. Тетрадрахма (AR 17.25g), ок. 414 до н.э.

Av: два орла, терзающие зайца; AKPAГA

Rv: Скилла, над ней краб; AKPAГANTIΣ

_______________________________

Турии (Θούριοι), Лукания. AR 25mm (15.87g), ок. 400-350 до н.э.

Av: Афина, шлем которой украшает изображение Скиллы;

Rv: бык, готовый к атаке, внизу — тунец; ΘOYPIΩN

_______________________________

МНОГОЛИКАЯ КАМПА

Кампа (Κάμπη) — в древнегреческой мифологии охранительница темной бездны Тартара. Кампа была с телом женщины, змеиным хвостом и пятьюдесятью «разноликими» головами. Кампа сторожила в Тартаре гекатонхейров и киклопов. Гея предсказала Зевсу победу в титаномахии, если он возьмет в союзники узников Тартара. Зевс поверг Кампу и освободил киклопов и сторуких.

«…Зевс высокогремящий_______________________________

Высокоглавую Кампу поверг огненосным перуном,

Ту, что в извилистом теле тысячи ликов собрала...

Извиваясь всей тучей змеиных хребтин, она битвы

Жаждала разнообразной и, змеестопная, била

240 [241]

Землю, яд изливая... Вкруг выи зверя теснились

Пятьдесят разноликих глав звериных и чудищ,

Часть непрестанно вопила львиными пастями всеми,

Образом схожа со Сфингой, загадки любящей девой...

Часть же из-под кабаньих клыков слюну испускала;

В громко визжащую стаю сбились морды собачьи,

Напоминая Скиллы подобие и строенье!

Двуприродное чудо в средине девой являлось,

250 [249]

Вместо же кудрей змеи висли, яд источая,

Но от груди и до самых складок паха у бедер

Пурпурной чешуею (как у чудовищ пучинных)

Плоть покрыта, а когти на многочисленных дланях

Изгибалися словно лезвия серпа кривого...

На хребтовине от верха и до самого низа

Скорпион угнездился, сам себе жалящий выю,

Хвост подняв над спиною с жалом хладным и острым...

Так вставала на битву многоликая Кампа!

260 [258]

Дыбилась твердь земная, пучились глуби морские,

Если она летела, темным крылом помавая,

Вкруг поднимались смерчи, бури ей подчинялись,

Деве сей тартарийской чернокрылой, зеницы

Пламя ее извергали, палил огонь всю округу!

Но чудовище это прикончил Зевс поднебесный,

Торжествовал над змеею, союзницей Крона, родитель!»

(Нонн. Деяния Диониса XVIII, 235-266)

ТУТУ

1. Стела с изображением богов Туту и Беса. Известняк, ок. I век до н.э. – I век н.э.

Туту изображен в образе льва с человеческой головой и хвостом в виде змеи. Голову украшает трёхчастный парик с уреем. Бес в короне из пяти перьев, с поднятым мечом в правой руке и змеей — в левой. Над сфинксом — панель с семью антропоморфными божествами с головами крокодила, быка, льва, бабуина, шакала, козла, зайца.

__________________

2. Статуэтка сфинкса Туту. Бронза. Птолемеевское время.

3. Туту. Деталь настенной росписи, датированная римской эпохой. Каранис (Фаюм).

___________________

___________________Туту в образе льва с тремя головами: человеческой в немесе (вокруг головы — солнечный диск), а также головами крокодила и льва; хвост — в виде урея; в каждой лапе, увитой уреями, держит ножи.

__________________

4. Туту, рельеф римского периода, ок. 30 до н.э. – 624 г. н.э.

Туту в образе льва с двумя головами: человеческой, в немесе и короне, и головой леопарда, вырастающей из загривка; хвост — в виде урея. Всеми лапами стоит на змее, в левых лапах держит скорпионов, в правых — ножи. В левом верхнем углу — крылатый солнечный диск, с которого свисает урей со стрелой.

__________________

5. Туту, рельеф, известняк, ок. I в. до н.э.

Туту в образе льва с двумя головами: человеческой в немесе и короне чени, а также львиной головой, на которой, в свою очередь, находится голова ибиса; хвост Туту заканчивается головой кобры. Лапами стоит на кобре, в каждой лапе держит по ножу. В левом верхнем углу — символ Гора Бехдетского — крылатый солнечный диск, с которого свисает урей.

__________________

6. Рельеф с изображением Туту и Беса, известняк, I век до н.э. – I век н.э.

Туту представлен в образе льва с человеческой головой в трехчастном парике и в короне чени, сзади (на загривке) находится еще одна (баранья) голова; хвост — в виде урея; в каждой лапе держит нож. Туту здесь откровенно ассоциируется с Химерой (родственником Тифона) — львом, с хвостом в виде змеи, из спины которого вырастает протома козы. В левом верхнем углу — крылатый солнечный диск, со свисающим с него уреем.

_______________________________

Кизик, Мизия. Статер (EL 22mm, 16.09g), ок. 550-500 до н.э. Av: химера, ниже — тунец; Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.

_______________________________

ТОТ, КТО ВСЕЛЯЕТ УЖАС

(«Сокровенное знание» В. Солкин)

Самые древние египетские заупокойные тексты — Тексты пирамид, а также сменившие их Тексты саркофагов и Книга мертвых также строятся на принципе «сакрального истолкования». Умерший преодолевает все опасности загробного мира на пути к царству Осириса только в том случае, если он знает тайные имена всех предметов и явлений, то есть их божественное значение и связанные с ним обстоятельства.

«Дайте путь мне, — заклинает покойный врата загробного мира в тексте Книги мертвых, — я знаю [вас]. Я знаю имя [вашего] бога-хранителя. Имя врат: «Владыки страха, чьи стены высоки… Владыки гибели, произносящие слова, которые обуздывают губителей, которые спасают от гибели того, кто приходит». Имя вашего привратника: «Тот, кто [вселяет] ужас».

_______________________________

_______________________________

Кизик, Мизия. Статер (EL 18mm, 15.87g), ок. 500-450 до н.э.

Av: двуглавый Кербер, ниже — тунец;

Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.

_______________________________

Кумы (Cumae, греч. Κύμη), Кампания. Статер (AR 7.58g), ок. 430-421 до н.э.

Av: голова нимфы Кум в диадеме;

Rv: Кербер, ниже — раковина мидии; KYMAION

_______________________________

Элея (Ἐλέα), Эпир. Æ 16mm (4.60g), ок. 342 до н.э.

Av: голова Деметры, украшенная венком из колосьев;

Rv: трехглавый Кербер; EΛE

_______________________________

Элея, Эпир (Ἤπειρος). Æ 16mm (4.16g), ок. 338-335 до н.э.

Av: голова Деметры, украшенная венком из колосьев;

Rv: трехглавый Кербер.

_______________________________

Капуя (Capua), Кампания. Семунция (Æ 17mm, 3.09g), ок. 216-211 до н.э.

Av: голова Геракла в диадеме, слева — палица;

Rv: трехглавый Кербер стоит вправо.

_______________________________

Адриан (117-138). Александрия, Египет. Тетрадрахма (BI 25mm, 12.93g), 125/6г.

Av: бюст Адриана в лавровом венке; AYT KAI TPAI AΔPIA CEB

Rv: Серапис стоящий со скипетром в руке, у ног сидит Кербер; L ΔEKATOY (δέκατος, десятый).

_______________________________

Адриан (117-138). Александрия, Египет. Тетрадрахма (BI 24mm, 13.56g), 131/2г.

Av: бюст Адриана в лавровом венке; AYT KAI TPAI AΔPIA CEB

Rv: Серапис, восседающий на троне, со скипетром в руке, у ног сидит Кербер; L IϚ (Year 16).

_______________________________

Проб (Marcus Aurelius Probus, 276-282). Сисция (Siscia, греч. Σισκία), Верхняя Паннония.

Аурей (AV 22mm, 5.90g), 278г. (5th emission).

Av: бюст Проба, в шлеме, со щитом и копьем на плече; IMP C M AVR PROBVS P F AVG

Rv: Геракл выводит Кербера из Аида; HERCVLI INMORTALI

_______________________________

Адриан (117-138). Александрия, Египет. Драхма (Æ 36mm, 28.21g), 133/4 г.

Av: бюст Адриана; AYT KAIC TPAIAN AΔPIANOC CEB

Rv: Туту с хвостом в виде урея и двумя головами: крокодильей и человеческой в короне хену; на спине — крылатый грифон, положивший левую лапу на колесо; L IH (Year 18).

_______________________________

Траян (98-117). Александрия, Египет. Драхма (Æ 24.26g), 109/10 г.

Av: голова Траяна в лавровом венке, AYT TPAIAN CЄB ГЄPM ΔAKIK

Rv: Туту с хвостом в виде урея и двумя головами: крокодильей и человеческой в короне хену; L IΓ (Year 13).

_______________________________

Адриан (117-138). Александрия, Египет. Драхма (Æ 21.21g), 133/4г.

Av: бюст Адриана в лавровом венке; AYT KAIC TPAIAN AΔPIANOC CEB

Rv: Туту с хвостом в виде урея и двумя головами: крокодильей и человеческой в короне хену; на спине — крылатый грифон, положивший левую лапу на колесо; L IH (Year 18).

_______________________________

Адриан (117-138). Александрия, Египет. Драхма (Æ 33mm, 23.57g), 133/4г.

Av: бюст Адриана; AYT KAIC TPAIAN AΔPIANOC CEB

Rv: Туту с хвостом в виде урея и двумя головами: крокодильей и человеческой в короне хену; на спине — крылатый грифон, положивший левую лапу на колесо; L IH (Year 18).

_______________________________

Кизик, Мизия. Статер (EL 18mm, 15.87g), ок. 500-450 до н.э.

Av: двуглавый Кербер, ниже — тунец;

Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.

_______________________________

Кумы (Cumae, греч. Κύμη), Кампания. Статер (AR 7.58g), ок. 430-421 до н.э.

Av: голова нимфы Кум в диадеме;

Rv: Кербер, ниже — раковина мидии; KYMAION

_______________________________

Элея (Ἐλέα), Эпир. Æ 16mm (4.60g), ок. 342 до н.э.

Av: голова Деметры, украшенная венком из колосьев;

Rv: трехглавый Кербер; EΛE

_______________________________

Элея, Эпир (Ἤπειρος). Æ 16mm (4.16g), ок. 338-335 до н.э.

Av: голова Деметры, украшенная венком из колосьев;

Rv: трехглавый Кербер.

_______________________________

Капуя (Capua), Кампания. Семунция (Æ 17mm, 3.09g), ок. 216-211 до н.э.

Av: голова Геракла в диадеме, слева — палица;

Rv: трехглавый Кербер стоит вправо.

_______________________________

Адриан (117-138). Александрия, Египет. Тетрадрахма (BI 25mm, 12.93g), 125/6г.

Av: бюст Адриана в лавровом венке; AYT KAI TPAI AΔPIA CEB

Rv: Серапис стоящий со скипетром в руке, у ног сидит Кербер; L ΔEKATOY (δέκατος, десятый).

_______________________________

Адриан (117-138). Александрия, Египет. Тетрадрахма (BI 24mm, 13.56g), 131/2г.

Av: бюст Адриана в лавровом венке; AYT KAI TPAI AΔPIA CEB

Rv: Серапис, восседающий на троне, со скипетром в руке, у ног сидит Кербер; L IϚ (Year 16).

_______________________________

Проб (Marcus Aurelius Probus, 276-282). Сисция (Siscia, греч. Σισκία), Верхняя Паннония.

Аурей (AV 22mm, 5.90g), 278г. (5th emission).

Av: бюст Проба, в шлеме, со щитом и копьем на плече; IMP C M AVR PROBVS P F AVG

Rv: Геракл выводит Кербера из Аида; HERCVLI INMORTALI

_______________________________

Адриан (117-138). Александрия, Египет. Драхма (Æ 36mm, 28.21g), 133/4 г.

Av: бюст Адриана; AYT KAIC TPAIAN AΔPIANOC CEB

Rv: Туту с хвостом в виде урея и двумя головами: крокодильей и человеческой в короне хену; на спине — крылатый грифон, положивший левую лапу на колесо; L IH (Year 18).

_______________________________

Траян (98-117). Александрия, Египет. Драхма (Æ 24.26g), 109/10 г.

Av: голова Траяна в лавровом венке, AYT TPAIAN CЄB ГЄPM ΔAKIK

Rv: Туту с хвостом в виде урея и двумя головами: крокодильей и человеческой в короне хену; L IΓ (Year 13).

_______________________________

Адриан (117-138). Александрия, Египет. Драхма (Æ 21.21g), 133/4г.

Av: бюст Адриана в лавровом венке; AYT KAIC TPAIAN AΔPIANOC CEB

Rv: Туту с хвостом в виде урея и двумя головами: крокодильей и человеческой в короне хену; на спине — крылатый грифон, положивший левую лапу на колесо; L IH (Year 18).

_______________________________

Адриан (117-138). Александрия, Египет. Драхма (Æ 33mm, 23.57g), 133/4г.

Av: бюст Адриана; AYT KAIC TPAIAN AΔPIANOC CEB