ЭГИДА

23-10-2014 18:39

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

С.В. Петров

ЭГИДА, ГРЕЧЕСКАЯ И ЕГИПЕТСКАЯ

Как можно видеть из определения слова эгида, значение его неоднозначно. Причем, совершенно очевидно, что значение «буря» по отношению к эгиде употребляется в переносном смысле, ибо подразумевается щит (в значении «эгида»), которым Зевс громыхает и «вздымает грозные бури». О том, что значение «козья шкура» является для эгиды первичным, помимо Гомера, поведавшего о происхождении щита Зевса из шкуры козы Амалфеи (Ἀμάλθεια), повествует также и Геродот:

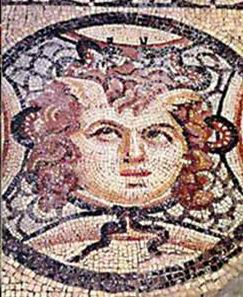

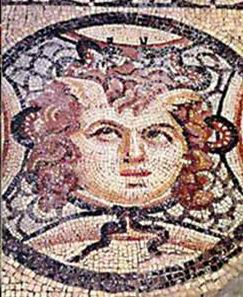

Эгиох (αἰγίοχος, букв. «носящий эгиду») — Щитодержец, один из эпитетов Зевса. Гомер рассказывает о голове адского чудовища Горгоны (Γοργείη κεφαλή), с ужасающим взором, которую Зевс поместил на своем щите, приводя в страх и смятение своих врагов. Став властелином богов и людей, Зевс отдал щит Афине. Наиболее раннее описание этого щита мы встречаем в Илиаде:

Однако в более популярной версии, Горгону убил Персей, посланный царем Полидектом. Справиться с чудовищем герою помогли боги Афина и Гермес, а также сестры Граи (Γραῖαι, «Старухи», три вещие дочери Форкия и Кето — Пефредо (Πεφρηδώ), Энио (Ἐνυώ) и Дейно (Δεινώ) — «седовласые от рождения, с одним зубом и одним глазом на троих»), снабдившие для этого Персея всем необходимым. Гермес подарил ему острый кривой нож (ἅρπη, «харпа»). Афина — зеркальный медный щит, в отражение которого Персей мог смотреть на Медузу, не боясь превратиться в камень. Граи подарили Персею крылатые сандалии, волшебный мешок и шапку-невидимку Аида. Персей сделал свое дело, в результате чего голова Горгоны оказалась у Афины, которая поместила ее на эгиду.

которого Персей мог смотреть на Медузу, не боясь превратиться в камень. Граи подарили Персею крылатые сандалии, волшебный мешок и шапку-невидимку Аида. Персей сделал свое дело, в результате чего голова Горгоны оказалась у Афины, которая поместила ее на эгиду.

В описаниях статуй Афины слово «эгида» с головой Медузы, как правило, относится не к круглому щиту, а к накидке, либо доспеху-оплечью, которые действительно порой выглядят сделанными из козьей шкуры.

Между тем существует немало изображений накидки, которая выделана не из козьей шкуры, а из шкуры дракона с хорошо прорисованными чешуйками.

В трагедии Еврипида «Ион» афинские женщины обсуждают статую Афины Парфенос (Ἀθηνᾶ Παρθένος), на щите которой изображена битва с гигантами: Афина, держащая щит с головой Горгоны на нем, выступает против Энкелада. Афина гнала колесницу с парой коней против Энкелада, а когда тот обратился в бегство, обрушила на него остров Сицилию. Потом Афина «содрала кожу с Палланта (Πάλλαντος) и покрывала ею свое тело». Т.е., в битве с гигантами Афина уже обладает щитом с головой Медузы (вероятно это щит подаренный Афине Зевсом). Хотя, в изложении Еврипида, Горгона убита Афиной во время гигантомахии. Евгемер также писал, что Медуза была убита Афиной (а не Персеем).

во время гигантомахии. Евгемер также писал, что Медуза была убита Афиной (а не Персеем).

Впрочем, и с Паллантом не все так просто. В одном из мифов говорится о том, что, Паллант был крылатым козлоподобным гигантом, который покусился на честь Афины. Она его убила и, содрав с него кожу, сделала из нее эгиду. Все-таки козья (αἰγίδος) тема не отпускает. Еще один вариант мифа (с участием Палланта) вообще приводит в недоумение: «будучи девочкой, Афина случайно в игривой битве убивает своего товарища Палланта». Единственно, что успокаивает: с последнего Палланта Афина кожу сдирать не стала.

В «Исторической библиотеке» Диодор Сицилийский излагает другой, не менее интересный, вариант происхождения змеиной эгиды (αἰγίς). Диодор повествует о битве Афины с драконоподобным чудовищем по имени Эгида (Αἰγίδα) следующее.

Афины с драконоподобным чудовищем по имени Эгида (Αἰγίδα) следующее.

Впрочем, это не последнее чудовище, с которого Афина содрала шкуру. Согласно поэме «Меропида», Афина помогает Гераклу в противостоянии с гигантом Астреем (Ἀστραῖος) с острова Кос, убивает его, снимает с него кожу и облачается в нее. Аристотель отмечает, что в связи с этой победой праздновались Панафинеи.⁴

___________________________

[3] Обожженная Фригия… — Страбон говорит, что причина названия была в частых землетрясениях.

[4] Παναθήναια (Παν-αθήναια) τά (sc. ἱερά) Панафинеи (праздник в честь Афины, учрежденный Эрихтонием под именем Ἀθήναια и преобразованный Тесеем в Παναθήναια; справлялся 28 гекатомбеона 3-го года каждой олимпиады) Her., Thuc., Xen.

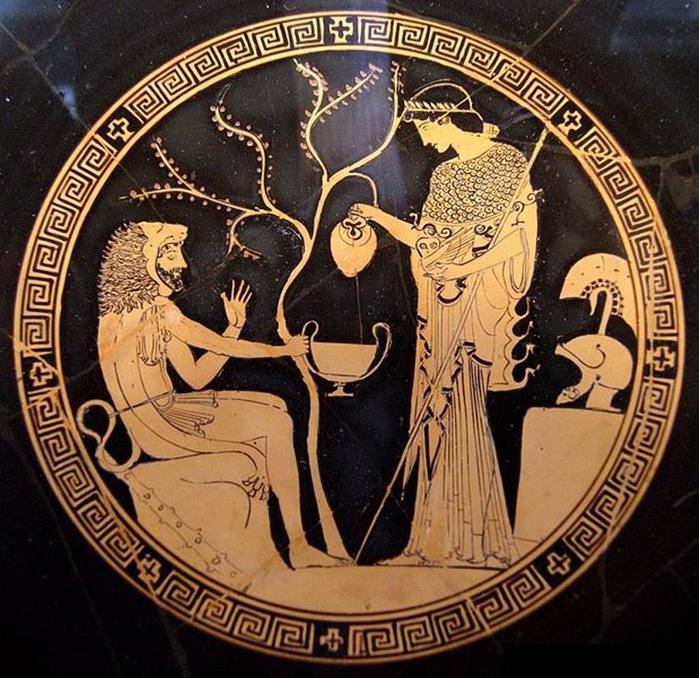

Вот еще один тип чешуйчатой накидки эгиды на плечах Афины. Это сцена из мифа, где Афина и Посейдон спорят о покровительстве над Аттикой.

Посейдон спорят о покровительстве над Аттикой.

Как гласит миф, царь Кекропс, основавший город, названный потом Афинами, долго не мог решить, кого выбрать покровителем этого города — Афину или Посейдона. После народного голосования, с преимуществом в один голос, победила Афина, и город был посвящен ей. Но, опасаясь гнева Посейдона, пригрозившего поглотить своими волнами Афины, жители воздвигли храм и ему.

Во время гигантомахии, подобно тому как Афина побивает гиганта Энкелада, швырнув в него скалу (ставшую островом Сицилия), Посейдон тоже мечет в гигантов огромные скалы.

Полный список всех островов Греции включает в себя, без малого, полторы тысячи. Надо полагать, все это последствия гигантомахии.

На следующей иллюстрации мы видим поверженного Эфиальта, одного из великанов, от рук Посейдона, который попирает гиганта ногой, прижав его трезубцем к земле, и добивает, сбросив на него огромную скалу.

Гигант Эфиальт, которого поражает Посейдон, — вполне себе антропоморфный гигант, пожалуй, из такого эгида не получится. Совсем другое дело гигант Тифон, с которым бьется сам Зевс. По Гесиоду Тифон — последнее порождение Геи (Земли), был зачат от Тартара и превосходил всех существ своими размерами. Чудовище обладало невероятной силой и имело «сто змеиных голов (εκατό κεφάλια δρακόντων), с черными языками и огненными глазами». Вот это для эгиды — самое то. Теперь понятно, откуда такое обилие змеиных голов по краям эгиды. Согласно Эсхилу, в битве с Тифоном, Зевс поразил его молнией и «набросил на него гору Этну в Сицилии».

8. Зевс, сражающийся со змееногим Тифоном. Самое любопытное здесь то, что на плечах Зевса — накидка, и похоже, что козья, по крайней мере, подобие каких-то рогов на ней прорисовано.

9. Тифон на дне терракотового сосуда. Киликия, ном Лакония, Греция, ок. VI в. до н.э. Помимо обилия змей, хорошо видно чешуйчатое тело Тифона.

Вспоминая же эгиду Аполлона (которая не часто, но все же упоминается в некоторых мифах), можно предположить, что ее происхождение имеет отношение к мифу, повествующему о состязании Аполлона и Марсия (Μαρσύας) в мусическом искусстве. Музы, очарованные игрой Марсия на тростниковой флейте, готовы были отдать победу ему, но Аполлон своим пением и игрой на кифаре превзошел мастерство Марсия. После чего, Аполлон, разгневанный дерзостью Марсия, посмевшего бросить вызов богу, подвесил его на сосне и содрал с него кожу. Марсий, как известно, был сатиром, а отличительной чертой сатиров является козлоподобие. Поэтому, содранная с Марсия шкура будет по определению эгидой (αἰγίδος, «козлиной шкурой»).

предположить, что ее происхождение имеет отношение к мифу, повествующему о состязании Аполлона и Марсия (Μαρσύας) в мусическом искусстве. Музы, очарованные игрой Марсия на тростниковой флейте, готовы были отдать победу ему, но Аполлон своим пением и игрой на кифаре превзошел мастерство Марсия. После чего, Аполлон, разгневанный дерзостью Марсия, посмевшего бросить вызов богу, подвесил его на сосне и содрал с него кожу. Марсий, как известно, был сатиром, а отличительной чертой сатиров является козлоподобие. Поэтому, содранная с Марсия шкура будет по определению эгидой (αἰγίδος, «козлиной шкурой»).

ЕГИПЕТСКАЯ ТРАДИЦИЯ. СЕХМЕТ

Сехмет поклонялись во все периоды истории Древнего Египта, включая греко-римскую эпоху. Ее имя, которое можно перевести как «мощная», «могучая» или «могущественная», впервые появляется еще в «Текстах пирамид». Львы вызывали священный трепет у древнего человека своей силой, мощью, неукротимостью и агрессивностью. Мифы описывают богиню-львицу Сехмет настолько сильной и отважной, что даже злобный Сет и змей Апоп со своими подручными не могли ей противостоять. Ее эпитеты: «Та, чья сила подобна бесконечности», «Владычица пламени», «Владычица престола», «Наибожественнейшая из богов»…

О популярности Сехмет в римский период Египта можно судить по приведенной ниже монете того времени, с ее изображением на аверсе.

____________________________________

Кв. Цецилий Метелла Пий Сципион и П. Лициний Красс Юниан. Утика. Северная Африка. Денарий (AR 18mm, 3.50g), 47/6 до н.э.

Кв. Цецилий Метелла Пий Сципион и П. Лициний Красс Юниан. Утика. Северная Африка. Денарий (AR 18mm, 3.50g), 47/6 до н.э.

Аv: львиноголовая египетская богиня Сехмет, которая держит анх в правой руке; лег.: (сверху) G[enius] T[utelaris] A[fricae] (гений, защищающий Африку), (справа) Q[uintus] METEL[lus] PIVS (Кв. Метелл Пий), (слева) SCIPIO IMP[erator] (Сципион император).

Rv: богиня Победы (Victoria), держащая крылатый кадуцей (caduceus) в правой руке и маленький круглый щит в левой; лег.: (справа) P[ublius] CRASSVS IVN[ianus] (П. Красс Юниан), (слева) LEG[atus] PRO PR[aetore].

________________________________________________________________

Вызывает интерес употребленный В.Солкиным (в отношении Хатхор-Сехмет) эпитет Атонет. Дело в том, что в египетской записи Атонет имеет вид: Ἰtn.t, где Ἰtn (Атон) — солнечный диск, а окончание t обозначает женский род. Если не заморачиваться женским окончанием, то можно обратить внимание на созвучие слов Атон (Ἰtn) и Афина (Ἀθηνα), особенно с учетом взаимоперехода t~θ. В разных местностях Греции написание (и произношение) имени Афины разнилось.

12. Итан (Ἴτανος), Крит. Драхма (AR 5.50g), ок. 330-270 до н.э. Av: голова Афины в аттическом шлеме; Rv: орел, справа — тритон с трезубцем; ITANIΩN

13. Итан (Ἴτανος), Крит. Обол (AR 12mm, 0.71g), ок. 330-270 до н.э. Av: голова Афины в аттическом шлеме; Rv: восьмилучевая звезда.

Т.е. напрашивается предположение о происхождении имени Афины от эпитета Сехмет «Око Ра» в его более позднем эквиваленте «Атонет» (Ἰtn.t). В этой связи любопытен и другой, упомянутый Солкиным эпитет воинственной Сехмет — Сжигающее пламя (Nsr.t, Несрет). В греческом языке есть интересное созвучие слову Ἴτων (Итон) — Αἴθων (Этон):

14. Пергам, Мизия. Æ 18mm (3.29g), ок. 200-30 до н.э. Av: голова Афины в шлеме с восьмилучевой звездой; Rv: сова сидящая на перуне; ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

15. Пергам, Мизия. Æ 17mm (3.00g), ок. 200-133 до н.э. Av: голова Афины в шлеме с восьмилучевой звездой (солярный символ); Rv: летящая сова с пальмовой ветвью в лапах; ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ОЖЕРЕЛЬЕ

В Египте большой популярностью пользовались ожерелья. Ожерелье менат состояло из многочисленных ниток круглых бус синего или бирюзового цвета и символизировало пряди волос Хатхор. Противовес манхет, к которому

ниток круглых бус синего или бирюзового цвета и символизировало пряди волос Хатхор. Противовес манхет, к которому крепилось ожерелье, выполнялся в виде стилизованного трапециевидного женского торса, завершающегося на месте лона диском; часто противовес завершался объемной головой божества, обрамленной широким ожерельем усех, или же плоским изображением головы царицы, предстающей в облике Хатхор. Внутри верхней, трапециевидной части противовеса можно встретить миниатюрное изображение стоящей богини, кормящей грудью царя или божественного младенца, что уподобляло, таким образом, противовес телу богини, дитя в чреве которой питалось соками матери. В диске, которым завершается манхет, обычно есть изображение младенца Гора, которого готова родить на свет богиня.

крепилось ожерелье, выполнялся в виде стилизованного трапециевидного женского торса, завершающегося на месте лона диском; часто противовес завершался объемной головой божества, обрамленной широким ожерельем усех, или же плоским изображением головы царицы, предстающей в облике Хатхор. Внутри верхней, трапециевидной части противовеса можно встретить миниатюрное изображение стоящей богини, кормящей грудью царя или божественного младенца, что уподобляло, таким образом, противовес телу богини, дитя в чреве которой питалось соками матери. В диске, которым завершается манхет, обычно есть изображение младенца Гора, которого готова родить на свет богиня.

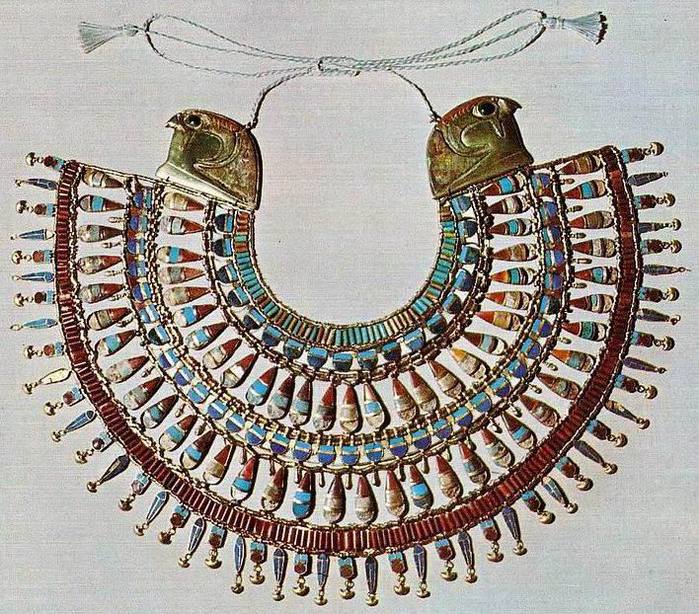

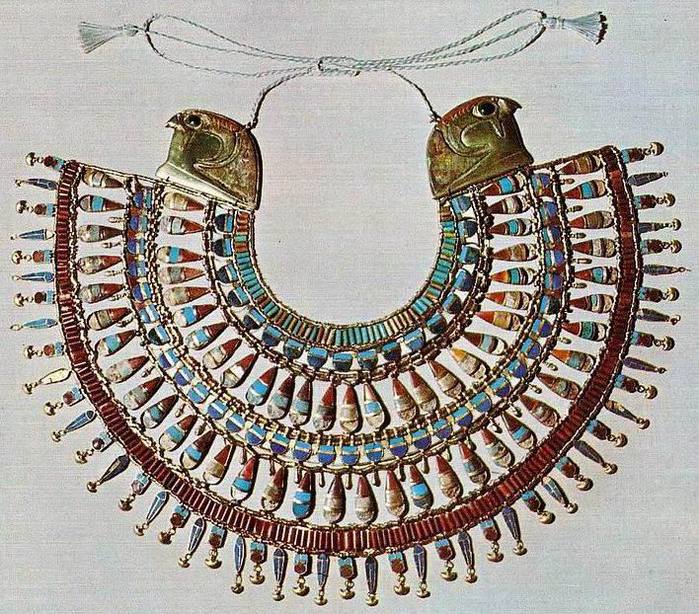

Широкое ожерелье усех было в гораздо более широком употреблении. Оно представляло собой несколько горизонтальных ниток бус, скрепленных по вертикали в широкий воротник, закрывавший грудь и спину владельца. Египтяне часто сравнивали это украшение с крыльями богинь, обнимавшими и таким образом защищавшими человека. Сплетенное из множества бусин, ожерелье усех было довольно тяжелым украшением, поэтому оно также сопровождалось противовесом манхет, спускавшимся на спину и удерживавшим усех на уровне груди. Ожерелье изготавливалось из ракушек, стекла, минералов. Однако изображения усех на статуэтках и бюстах изготовленных из золота или бронзы имело вид нагрудного панциря с украшениями на плечах в виде головы сокола (либо сфинксов с головой сокола). Вдоль плечей идет орнамент из уреев. Естественно греки не понимали всей глубины египетской традиции и интерпретировали наблюдаемое, в силу своей природной фантазии, весьма вольно. Ожерелье усех, выполненные в металле, греки расценивают в качестве воинской амуниции. Уреи у них начинают свисать по краям эгиды в виде бахромы. Ну

сравнивали это украшение с крыльями богинь, обнимавшими и таким образом защищавшими человека. Сплетенное из множества бусин, ожерелье усех было довольно тяжелым украшением, поэтому оно также сопровождалось противовесом манхет, спускавшимся на спину и удерживавшим усех на уровне груди. Ожерелье изготавливалось из ракушек, стекла, минералов. Однако изображения усех на статуэтках и бюстах изготовленных из золота или бронзы имело вид нагрудного панциря с украшениями на плечах в виде головы сокола (либо сфинксов с головой сокола). Вдоль плечей идет орнамент из уреев. Естественно греки не понимали всей глубины египетской традиции и интерпретировали наблюдаемое, в силу своей природной фантазии, весьма вольно. Ожерелье усех, выполненные в металле, греки расценивают в качестве воинской амуниции. Уреи у них начинают свисать по краям эгиды в виде бахромы. Ну а затем подключаются поэты-сказители и придумывают местные мифы рассказывающие о назначении и истории появления предмета, не утруждая себя знанием первоисточников.

а затем подключаются поэты-сказители и придумывают местные мифы рассказывающие о назначении и истории появления предмета, не утруждая себя знанием первоисточников.

Возвращаясь же к греческой эгиде, чья этимология связана с козлиной шкурой, следует заметить, что первоосновой, вероятно, здесь все-таки была эгида Зевса. Щиты в Древней Греции делались из ивы и обтягивались козлиной или бараньей шкурой. Поэтому эгида Зевса — это щит, а не накидка (как у Афины). Их связывает только название, в которое, со временем, перестал вкладываться изначальный этимологический смысл, но за которым остался его защитный функционал.

В Греции было великое множество всевозможных щитов, соответственно имеющих разные названия. Кроме козьих шкур, щиты обтягивались шкурами быков, или покрывались медью. Тем более удивительно, что в историю, в качестве символа «защиты», вошел архаичный щит из козьей шкуры.

Впрочем, козлиная (αἴγεος) тема (в плане фактуры материала для изготовления эгиды) могла появиться из-за созвучия (как это нередко случалось), например, со словом ἅγιος (священный). А эгида (αἰγίδος) Зевса в виде щита с головой Горгоны неплохо коррелирует со словом ἀγητός (удивительный, изумительный).

Вполне вероятно, что по этой же причине священные (ἅγιος) процессии сопровождающие, например, Диониса, приобрели «козлиный» (αἴγεος) оттенок. В следствии чего, священная свита Диониса превращается в козлоногих и козлорогих сатиров, да и самого Диониса иногда изображали с козлиными рогами.

Еще несколько примеров «ожерелий» усех выполненных в металле:

Для сравнения, эгида на груди Афины:

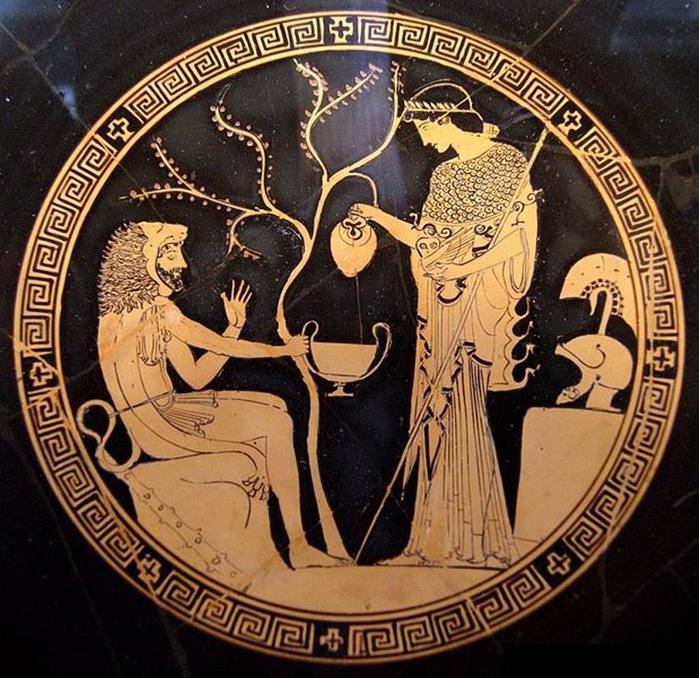

23. Колхидский дракон, изрыгающий Ясона, и наблюдающая за этим Афина (за сценой на дереве висит золотое руно). На груди Афины — чешуйчатая эгида с горгонейоном. Аттический краснофигурный килик, ок. 480-470 до н.э. Григорианский Этрусский музей в Ватикане.

В одном из вариантов мифа описывается, как дракон проглотил Ясона, приблизившегося к руну. На помощь пришла богиня Афина. Она дала дракону снадобье, заставившее его выплюнуть героя.

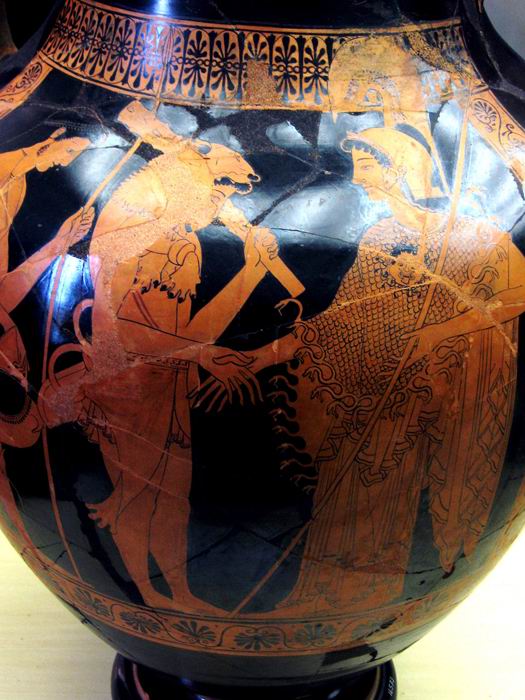

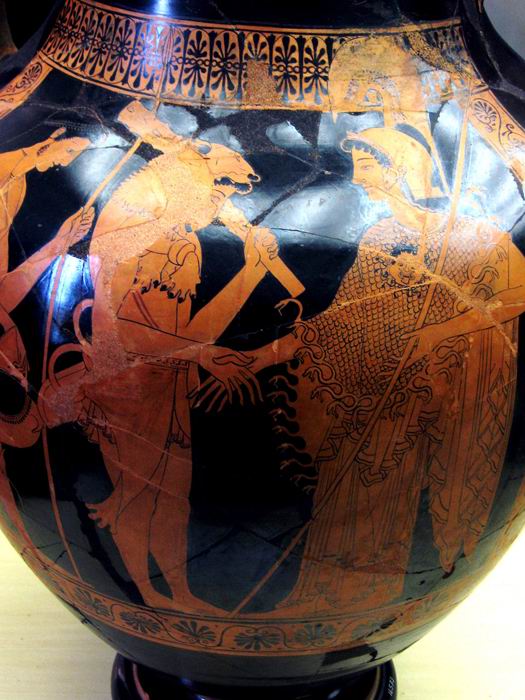

24. Геракл и Афина. На груди Афины — чешуйчатая эгида.

25. Священная ладья Учесет нефру (wṯst nfrw, «Поднимающая красоты»). Рельеф в святилище храма Хатхор в Дендере. На носу и корме ладьи — «эгиды» в виде головы Хатхор с ее отличительным головным убором — солнечным диском, обрамленным коровьими рогами.

26. Жрецы, несущие церемониальную ладью заупокойного культа Рамсеса II. Рельеф из Рамессеума. Нос и корма ладьи украшены «эгидами» в виде голов в короне атеф.

Называть головы божеств, украшенные ожерельем усех, «эгидой» — это общепринятая терминология. Понятно, что в слово «эгида» вкладывается значение «защита». Но «эгида» — слово греческое, а поскольку египетского определения подобным «скульптурным изображениям» неизвестно, то правильнее было бы называть подобные «эгиды» в традиционно египетской терминологии: Око Ра (Атонет). Именно богини-охранительницы, носящие этот эпитет, сопровождают Ра в его ежедневном плавании по небесному Нилу.

В Сказании о Горе Бехдетском, высеченном в греко-римское время в храме Гора в Эдфу, говорится, что после очередной победы над силами Тьмы бог принял облик крылатого солнечного диска и расположился на носу Ладьи Вечности, взяв с собой два Ока — Нехбет и Уаджит, устрашающих врагов.

устрашающих врагов.

В других легендах в ипостасях Солнечного Ока на носу ладьи вечности изображаются Маат и Хатхор. Хатхор защищала справедливость и закон, а Маат следила за соблюдением установленного ею мирового порядка.

Кстати, если традиция называть богинь, носящих эпитет «Око Ра», термином «эгида» является достаточно древней, то получается, изначально, голова Горгоны, изображаемая на эгиде — это тоже Око Ра, или, по крайней мере, уходит корнями в эту традицию. По своей природе грозная Горгона более всего соответствует львиноголовой Сехмет. Сехмет не превращает людей в камень, но в уже упоминавшемся выше мифе, опьяненная вкусом крови, терзает людей (восставших против вселенской гармонии Маат, установленной Ра), не в силах остановиться, тем самым, демонстрируя не меньшую лютость.

Корона из уреев — это более чем замечательный прообраз горгонейона, имеющего вид головы, окруженной змеями. Опять же, Медуза Горгона, как и Око Ра, несет в себе охранительную функцию. Само имя Медузы (Μέδουσα) означает «охранительница».

Нужно отметить, что корону из уреев носила не только львиноголовая Сехмет. Очень часто корону из уреев можно наблюдать на голове Хатхор, что не удивительно, с учетом взаимоувязки образа Хатхор-Сехмет. Превращение Хатхор в львицу Сехмет — символизирует собой наступление сезона засухи, самое жаркое время в году, когда с пустыни дул обжигающий ветер хамсин («пятидесятидневник»), пересыхали каналы, отступающий Нил обнажал землю, которая превращалась в камень.

Когда богам удается умиротворить разъяренную львицу, та снова превращается в богиню любви и плодородия. Начинается разлив Нила, возрождается все живое, половодье удобряет земли плодородным илом, что является залогом будущих богатых урожаев.

Возвращаясь же к скульптурным изображениям на носовой части корабля, нужно отметить, что древние греки называли их «кариатидами» (Καρυάτιδες), а римляне — «рострой» (rostra) или, точнее, «кариатидной рострой». Слово «кариатида» происходит от Артемиды Карийской.

Т.е. кариотиды (скульптурные изображения в полный рост корабельных богинь-защитниц) — это дальнейшее развитие египетской традиции помещать т.н. «эгиды» (головы богинь, носящих эпитет «Око Ра») на носу корабля (а изначально, на носу солнечной ладьи бога Ра).

PS

Истины ради, следует заметить, что, в египетской традиции, нос (и корма) украшались не только изображениями богинь. Церемониальные ладьи Амона-Ра часто украшались «эгидами» в виде голов

изображениями богинь. Церемониальные ладьи Амона-Ра часто украшались «эгидами» в виде голов овнов, животных посвященных Амону. Нос и корма священной ладьи Гора в Бехдете украшена головами сокола.

овнов, животных посвященных Амону. Нос и корма священной ладьи Гора в Бехдете украшена головами сокола.

Встречаются также и защитные амулеты в виде «эгиды» с головой овна. В Египте вообще были весьма востребованы всевозможные амулеты, защитные изображения богов и богинь, а также магические знаки и надписи, призывающие богов с целью защиты жизни и здоровья. Немало амулетов, изображающих божество в полный рост и без ожерелья усех. Поэтому маловероятно, что египтяне особо выделяли амулеты в виде голов, украшенных

Немало амулетов, изображающих божество в полный рост и без ожерелья усех. Поэтому маловероятно, что египтяне особо выделяли амулеты в виде голов, украшенных ожерельем усех в отдельную категорию с условным названием «эгида».

ожерельем усех в отдельную категорию с условным названием «эгида».

Более вероятным представляется наложение формы ожерелья усех на схожий по форме иероглиф «плетеная корзина» (nb.t, «nebet»), в значении «госпожа» (либо nb, «господин»), для придания особого статуса или для подчеркивания особого отношения к определенному божеству. Например, иероглиф «корзина» фигурирует в изображениях коршуна (Нехбет) и урея (Уаджит), символизирующих Верхний и Нижний Египет: «госпожа Нехбет» и «госпожа Уаджит».

37. Золотое кольцо-амулет «эгида» с головой овна в короне хену из Мероитского некрополя, I в. до н.э., Берлинский музей.

38. Защитный амулет «эгида» с головой овна, животного повященного Амону. Фаянс, 743-712 до н.э. Бостонский музей.

39. Кольцо-оберег «эгида» с головой овна в короне хену, по бокам — крылатые богини-защитницы. I в. до н.э., Берлинский музей.

_______________________________

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

С.В. Петров

ЭГИДА, ГРЕЧЕСКАЯ И ЕГИПЕТСКАЯ

αἰγίς (-ίδος)

I

1) козья шкура; ex. (δασύμαλλος)

2) накидка из козьей шкуры;

II

1) вихрь, буря; ex. (αίγίδων κότος Aesch.)

2) эгида — вздымающий грозные бури щит Зевса, сделанный из шкуры козы Амалтеи. (Hom.)

Как можно видеть из определения слова эгида, значение его неоднозначно. Причем, совершенно очевидно, что значение «буря» по отношению к эгиде употребляется в переносном смысле, ибо подразумевается щит (в значении «эгида»), которым Зевс громыхает и «вздымает грозные бури». О том, что значение «козья шкура» является для эгиды первичным, помимо Гомера, поведавшего о происхождении щита Зевса из шкуры козы Амалфеи (Ἀμάλθεια), повествует также и Геродот:

ἐκ τῶν αἰγέων αἰγίδας μετωνόμασαν (Her.) — …«по козьим шкурам [свои щиты греки и] назвали эгидами»…

Эгиох (αἰγίοχος, букв. «носящий эгиду») — Щитодержец, один из эпитетов Зевса. Гомер рассказывает о голове адского чудовища Горгоны (Γοργείη κεφαλή), с ужасающим взором, которую Зевс поместил на своем щите, приводя в страх и смятение своих врагов. Став властелином богов и людей, Зевс отдал щит Афине. Наиболее раннее описание этого щита мы встречаем в Илиаде:

______________________________…явилась Паллада,

В длани имея эгид,¹ драгоценный, нетленный, бессмертный:

Сто на эгиде бахром развевалися, чистое злато,

Дивно плетенные все, и цена им — стотельчие² каждой.

(Гомер. Илиада II, 447)

Бросила около персей эгид, бахромою косматый,

Страшный очам, поразительным Ужасом весь окруженный:

Там и Раздор, и Могучесть, и, трепет бегущих, Погоня,

Там и глава Горгоны, чудовища страшного образ,

Страшная, грозная, — знаменье бога всесильного Зевса!

(Гомер. Илиада V, 738)

___________________________

[1] Эгид — Гнедич употребляет форму мужского рода, как синоним «щита».

[2] стотельчие — сто быков или коров (ἑκατόμβοιος). Скот был одной из основных форм богатства в гомеровскую эпоху и до появления денег служил часто в качестве мерила стоимости.

Однако в более популярной версии, Горгону убил Персей, посланный царем Полидектом. Справиться с чудовищем герою помогли боги Афина и Гермес, а также сестры Граи (Γραῖαι, «Старухи», три вещие дочери Форкия и Кето — Пефредо (Πεφρηδώ), Энио (Ἐνυώ) и Дейно (Δεινώ) — «седовласые от рождения, с одним зубом и одним глазом на троих»), снабдившие для этого Персея всем необходимым. Гермес подарил ему острый кривой нож (ἅρπη, «харпа»). Афина — зеркальный медный щит, в отражение

которого Персей мог смотреть на Медузу, не боясь превратиться в камень. Граи подарили Персею крылатые сандалии, волшебный мешок и шапку-невидимку Аида. Персей сделал свое дело, в результате чего голова Горгоны оказалась у Афины, которая поместила ее на эгиду.

которого Персей мог смотреть на Медузу, не боясь превратиться в камень. Граи подарили Персею крылатые сандалии, волшебный мешок и шапку-невидимку Аида. Персей сделал свое дело, в результате чего голова Горгоны оказалась у Афины, которая поместила ее на эгиду.

В описаниях статуй Афины слово «эгида» с головой Медузы, как правило, относится не к круглому щиту, а к накидке, либо доспеху-оплечью, которые действительно порой выглядят сделанными из козьей шкуры.

Между тем существует немало изображений накидки, которая выделана не из козьей шкуры, а из шкуры дракона с хорошо прорисованными чешуйками.

В трагедии Еврипида «Ион» афинские женщины обсуждают статую Афины Парфенос (Ἀθηνᾶ Παρθένος), на щите которой изображена битва с гигантами: Афина, держащая щит с головой Горгоны на нем, выступает против Энкелада. Афина гнала колесницу с парой коней против Энкелада, а когда тот обратился в бегство, обрушила на него остров Сицилию. Потом Афина «содрала кожу с Палланта (Πάλλαντος) и покрывала ею свое тело». Т.е., в битве с гигантами Афина уже обладает щитом с головой Медузы (вероятно это щит подаренный Афине Зевсом). Хотя, в изложении Еврипида, Горгона убита Афиной

во время гигантомахии. Евгемер также писал, что Медуза была убита Афиной (а не Персеем).

во время гигантомахии. Евгемер также писал, что Медуза была убита Афиной (а не Персеем).Впрочем, и с Паллантом не все так просто. В одном из мифов говорится о том, что, Паллант был крылатым козлоподобным гигантом, который покусился на честь Афины. Она его убила и, содрав с него кожу, сделала из нее эгиду. Все-таки козья (αἰγίδος) тема не отпускает. Еще один вариант мифа (с участием Палланта) вообще приводит в недоумение: «будучи девочкой, Афина случайно в игривой битве убивает своего товарища Палланта». Единственно, что успокаивает: с последнего Палланта Афина кожу сдирать не стала.

В «Исторической библиотеке» Диодор Сицилийский излагает другой, не менее интересный, вариант происхождения змеиной эгиды (αἰγίς). Диодор повествует о битве

Афины с драконоподобным чудовищем по имени Эгида (Αἰγίδα) следующее.

Афины с драконоподобным чудовищем по имени Эгида (Αἰγίδα) следующее.«Ибо оно [чудовище] возникло из земли, и, в соответствии со своей природой, изрыгало страшное пламя из пасти, и при своем первом появлении около Фригии сожгло землю, которую по сей день называют «Обожженная Фригия»;³ после чего оно разорило земли вокруг гор Тавра и сожгло лес, простирающийся от этой области до Индии. Затем, поворотясь опять к морю, омывающему Финикию, оно направилось жечь леса на горе Ливан, и, проделав свой путь через Египет, прошло по западным областям Ливии и в конце своих странствий напало на лес вокруг Керавнии.

А так как страна вокруг была в огне, а обитатели в некоторых случаях были уничтожены, а в других — в страхе покинули свои родные места и бежали в отдаленные районы, Афина, говорят, одолела чудовище, отчасти за счет своего ума, и отчасти за счет своего мужества и физической силы; убила его и покрыла свою грудь шкурой, что носило чудовище, и как покровы и как защиту своего тела от последующих опасностей, и в память о доблести и заслуженной славе».

(Диодор III, 70:4-5)

Впрочем, это не последнее чудовище, с которого Афина содрала шкуру. Согласно поэме «Меропида», Афина помогает Гераклу в противостоянии с гигантом Астреем (Ἀστραῖος) с острова Кос, убивает его, снимает с него кожу и облачается в нее. Аристотель отмечает, что в связи с этой победой праздновались Панафинеи.⁴

___________________________

[3] Обожженная Фригия… — Страбон говорит, что причина названия была в частых землетрясениях.

[4] Παναθήναια (Παν-αθήναια) τά (sc. ἱερά) Панафинеи (праздник в честь Афины, учрежденный Эрихтонием под именем Ἀθήναια и преобразованный Тесеем в Παναθήναια; справлялся 28 гекатомбеона 3-го года каждой олимпиады) Her., Thuc., Xen.

Вот еще один тип чешуйчатой накидки эгиды на плечах Афины. Это сцена из мифа, где Афина и

Посейдон спорят о покровительстве над Аттикой.

Посейдон спорят о покровительстве над Аттикой.Как гласит миф, царь Кекропс, основавший город, названный потом Афинами, долго не мог решить, кого выбрать покровителем этого города — Афину или Посейдона. После народного голосования, с преимуществом в один голос, победила Афина, и город был посвящен ей. Но, опасаясь гнева Посейдона, пригрозившего поглотить своими волнами Афины, жители воздвигли храм и ему.

Во время гигантомахии, подобно тому как Афина побивает гиганта Энкелада, швырнув в него скалу (ставшую островом Сицилия), Посейдон тоже мечет в гигантов огромные скалы.

Полный список всех островов Греции включает в себя, без малого, полторы тысячи. Надо полагать, все это последствия гигантомахии.

На следующей иллюстрации мы видим поверженного Эфиальта, одного из великанов, от рук Посейдона, который попирает гиганта ногой, прижав его трезубцем к земле, и добивает, сбросив на него огромную скалу.

Гигант Эфиальт, которого поражает Посейдон, — вполне себе антропоморфный гигант, пожалуй, из такого эгида не получится. Совсем другое дело гигант Тифон, с которым бьется сам Зевс. По Гесиоду Тифон — последнее порождение Геи (Земли), был зачат от Тартара и превосходил всех существ своими размерами. Чудовище обладало невероятной силой и имело «сто змеиных голов (εκατό κεφάλια δρακόντων), с черными языками и огненными глазами». Вот это для эгиды — самое то. Теперь понятно, откуда такое обилие змеиных голов по краям эгиды. Согласно Эсхилу, в битве с Тифоном, Зевс поразил его молнией и «набросил на него гору Этну в Сицилии».

8. Зевс, сражающийся со змееногим Тифоном. Самое любопытное здесь то, что на плечах Зевса — накидка, и похоже, что козья, по крайней мере, подобие каких-то рогов на ней прорисовано.

9. Тифон на дне терракотового сосуда. Киликия, ном Лакония, Греция, ок. VI в. до н.э. Помимо обилия змей, хорошо видно чешуйчатое тело Тифона.

Вспоминая же эгиду Аполлона (которая не часто, но все же упоминается в некоторых мифах), можно

предположить, что ее происхождение имеет отношение к мифу, повествующему о состязании Аполлона и Марсия (Μαρσύας) в мусическом искусстве. Музы, очарованные игрой Марсия на тростниковой флейте, готовы были отдать победу ему, но Аполлон своим пением и игрой на кифаре превзошел мастерство Марсия. После чего, Аполлон, разгневанный дерзостью Марсия, посмевшего бросить вызов богу, подвесил его на сосне и содрал с него кожу. Марсий, как известно, был сатиром, а отличительной чертой сатиров является козлоподобие. Поэтому, содранная с Марсия шкура будет по определению эгидой (αἰγίδος, «козлиной шкурой»).

предположить, что ее происхождение имеет отношение к мифу, повествующему о состязании Аполлона и Марсия (Μαρσύας) в мусическом искусстве. Музы, очарованные игрой Марсия на тростниковой флейте, готовы были отдать победу ему, но Аполлон своим пением и игрой на кифаре превзошел мастерство Марсия. После чего, Аполлон, разгневанный дерзостью Марсия, посмевшего бросить вызов богу, подвесил его на сосне и содрал с него кожу. Марсий, как известно, был сатиром, а отличительной чертой сатиров является козлоподобие. Поэтому, содранная с Марсия шкура будет по определению эгидой (αἰγίδος, «козлиной шкурой»).ЕГИПЕТСКАЯ ТРАДИЦИЯ. СЕХМЕТ

Сехмет поклонялись во все периоды истории Древнего Египта, включая греко-римскую эпоху. Ее имя, которое можно перевести как «мощная», «могучая» или «могущественная», впервые появляется еще в «Текстах пирамид». Львы вызывали священный трепет у древнего человека своей силой, мощью, неукротимостью и агрессивностью. Мифы описывают богиню-львицу Сехмет настолько сильной и отважной, что даже злобный Сет и змей Апоп со своими подручными не могли ей противостоять. Ее эпитеты: «Та, чья сила подобна бесконечности», «Владычица пламени», «Владычица престола», «Наибожественнейшая из богов»…

О популярности Сехмет в римский период Египта можно судить по приведенной ниже монете того времени, с ее изображением на аверсе.

____________________________________

Кв. Цецилий Метелла Пий Сципион и П. Лициний Красс Юниан. Утика. Северная Африка. Денарий (AR 18mm, 3.50g), 47/6 до н.э.

Кв. Цецилий Метелла Пий Сципион и П. Лициний Красс Юниан. Утика. Северная Африка. Денарий (AR 18mm, 3.50g), 47/6 до н.э.Аv: львиноголовая египетская богиня Сехмет, которая держит анх в правой руке; лег.: (сверху) G[enius] T[utelaris] A[fricae] (гений, защищающий Африку), (справа) Q[uintus] METEL[lus] PIVS (Кв. Метелл Пий), (слева) SCIPIO IMP[erator] (Сципион император).

Rv: богиня Победы (Victoria), держащая крылатый кадуцей (caduceus) в правой руке и маленький круглый щит в левой; лег.: (справа) P[ublius] CRASSVS IVN[ianus] (П. Красс Юниан), (слева) LEG[atus] PRO PR[aetore].

________________________________________________________________

«Образ Хатхор лежит в основе легенды об Удалившейся богине, исчезновение которой из пространства Египта лишает страну паводка Нила, урожая, плодородия и наступление сезона засухи. Знаменитый текст «Книги Коровы», известный нам из нескольких копий, помещенных в царские гробницы, повествует о восстании людей против своего творца. В гневе Ра решает направить против восставших солнечное Око Хатхор, принявшую в ярости облик «Могучей» — т.е. львиноголовой Сехмет-Тефнут. Испугавшись почти полного уничтожения людей разъяренной львицей, боги принимают решение умиротворить богиню, опьянив ее пивом, в которое был добавлен порошок нубийского минерала диди, придавший напитку цвет крови. Умиротворенная богиня по призыву солнечного божества принимает облик коровы, чтобы поднять солнце и его свиту на небеса, отдалив, таким образом, богов от людей, разрушивших изначальную гармонию.

(…)

Единственная в своем роде и полиморфная, «Ее Величество», как ее называют, представляет в совокупности Хатхор и Сехмет, будучи Атумом женского рода; ее светящиеся лики озаряют все стороны света, она проводница солнечной энергии, и даже сам диск светила, определяющийся как существо женского рода (Атонет). Око Ра, она излучает каждое утро свет, пробуждает и с триумфом согревает вселенную. «Сжигающее пламя» (Несрет) или лучница, она повергает змея Апопа и его союзников, разрушает врагов государства, наказывает виновных смертью или болезнью и по воле своей исполняет приговоры судьбы. Око-кобра множится, чтобы оберегать и хранить тело Осириса, умершего царя и ночное солнце. Она — вечная сила устрашения, в высшей степени грозная сила, поддерживающая космический миропорядок». (В.Солкин)

Вызывает интерес употребленный В.Солкиным (в отношении Хатхор-Сехмет) эпитет Атонет. Дело в том, что в египетской записи Атонет имеет вид: Ἰtn.t, где Ἰtn (Атон) — солнечный диск, а окончание t обозначает женский род. Если не заморачиваться женским окончанием, то можно обратить внимание на созвучие слов Атон (Ἰtn) и Афина (Ἀθηνα), особенно с учетом взаимоперехода t~θ. В разных местностях Греции написание (и произношение) имени Афины разнилось.

Афина — Ἀθήνα, ион. Ἀθήνη, дор. Ἀθάνα и Ἀθαναία, лак. Ἀσάνα, арх. Ἀθηναία, ион. Ἀθηναίη.Однако в Беотии Афина почиталась под именем Ἰτωνία Παλλάς (Итония Паллада). Диалектное написание имени Афины на Крите неизвестно, но то, что имя Афины непосредственно связано с названием критского города Итан, подтверждается тем фактом, что наиболее частым персонажем на итанских монетах является Афина. Еще два солярных символа, чеканившихся на монетах Итана — это орел и знак солнца (звезда с восьмью лучами).

12. Итан (Ἴτανος), Крит. Драхма (AR 5.50g), ок. 330-270 до н.э. Av: голова Афины в аттическом шлеме; Rv: орел, справа — тритон с трезубцем; ITANIΩN

13. Итан (Ἴτανος), Крит. Обол (AR 12mm, 0.71g), ок. 330-270 до н.э. Av: голова Афины в аттическом шлеме; Rv: восьмилучевая звезда.

Ἴτανος ἡ Итан, город в сев.-зап. части Крита. Her.

Ἴτων (-ωνος) ἡ Итон, город во Фтиотиде (Фессалия); знаменит храмом Афины.

Ἰτώνη ἡ Итона, город в южн. Италии Thuc.

Ἰτωνιάς (-άδος) adj. f итонийская (Ἀθάνα Anth.);

Ἰτώνιαι πύλαι αἱ Итонские ворота (южн. ворота в Афинах, откуда начиналась Фалерская дорога).

Т.е. напрашивается предположение о происхождении имени Афины от эпитета Сехмет «Око Ра» в его более позднем эквиваленте «Атонет» (Ἰtn.t). В этой связи любопытен и другой, упомянутый Солкиным эпитет воинственной Сехмет — Сжигающее пламя (Nsr.t, Несрет). В греческом языке есть интересное созвучие слову Ἴτων (Итон) — Αἴθων (Этон):

Αἴθων, -ωνος, реже -ονος adj.Всё-таки в греческом языке (как и в египетском) созвучия имели весьма весомое значение. Хотя на это можно взглянуть и с другой точки зрения, а именно, что слова Ἀθήνα (Афина) и Αἴθων («сверкающий, огненный») имеют одну этимологию.

1) пылающий, раскаленный; ex. (ἀέλιος, κεραυνός Pind.)

2) багровый; ex. (ῥόος καπνοῦ Pind.)

3) сверкающий, блестящий; ex. (σίδηρος Hom., Plut.)

4) огненно-рыжий; ex. (δέρμα λέοντος Hom.; ἀλώπηξ Pind.)

5) пламенный, пылкий, горячий; ex. (ἵππος Hom.; ἀνήρ, λῆμα Aesch.)

6) жгучий, мучительный; ex. (λιμός Aesch., Plut.)

14. Пергам, Мизия. Æ 18mm (3.29g), ок. 200-30 до н.э. Av: голова Афины в шлеме с восьмилучевой звездой; Rv: сова сидящая на перуне; ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

15. Пергам, Мизия. Æ 17mm (3.00g), ок. 200-133 до н.э. Av: голова Афины в шлеме с восьмилучевой звездой (солярный символ); Rv: летящая сова с пальмовой ветвью в лапах; ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ОЖЕРЕЛЬЕ

В Египте большой популярностью пользовались ожерелья. Ожерелье менат состояло из многочисленных

ниток круглых бус синего или бирюзового цвета и символизировало пряди волос Хатхор. Противовес манхет, к которому

ниток круглых бус синего или бирюзового цвета и символизировало пряди волос Хатхор. Противовес манхет, к которому крепилось ожерелье, выполнялся в виде стилизованного трапециевидного женского торса, завершающегося на месте лона диском; часто противовес завершался объемной головой божества, обрамленной широким ожерельем усех, или же плоским изображением головы царицы, предстающей в облике Хатхор. Внутри верхней, трапециевидной части противовеса можно встретить миниатюрное изображение стоящей богини, кормящей грудью царя или божественного младенца, что уподобляло, таким образом, противовес телу богини, дитя в чреве которой питалось соками матери. В диске, которым завершается манхет, обычно есть изображение младенца Гора, которого готова родить на свет богиня.

крепилось ожерелье, выполнялся в виде стилизованного трапециевидного женского торса, завершающегося на месте лона диском; часто противовес завершался объемной головой божества, обрамленной широким ожерельем усех, или же плоским изображением головы царицы, предстающей в облике Хатхор. Внутри верхней, трапециевидной части противовеса можно встретить миниатюрное изображение стоящей богини, кормящей грудью царя или божественного младенца, что уподобляло, таким образом, противовес телу богини, дитя в чреве которой питалось соками матери. В диске, которым завершается манхет, обычно есть изображение младенца Гора, которого готова родить на свет богиня.Широкое ожерелье усех было в гораздо более широком употреблении. Оно представляло собой несколько горизонтальных ниток бус, скрепленных по вертикали в широкий воротник, закрывавший грудь и спину владельца. Египтяне часто

сравнивали это украшение с крыльями богинь, обнимавшими и таким образом защищавшими человека. Сплетенное из множества бусин, ожерелье усех было довольно тяжелым украшением, поэтому оно также сопровождалось противовесом манхет, спускавшимся на спину и удерживавшим усех на уровне груди. Ожерелье изготавливалось из ракушек, стекла, минералов. Однако изображения усех на статуэтках и бюстах изготовленных из золота или бронзы имело вид нагрудного панциря с украшениями на плечах в виде головы сокола (либо сфинксов с головой сокола). Вдоль плечей идет орнамент из уреев. Естественно греки не понимали всей глубины египетской традиции и интерпретировали наблюдаемое, в силу своей природной фантазии, весьма вольно. Ожерелье усех, выполненные в металле, греки расценивают в качестве воинской амуниции. Уреи у них начинают свисать по краям эгиды в виде бахромы. Ну

сравнивали это украшение с крыльями богинь, обнимавшими и таким образом защищавшими человека. Сплетенное из множества бусин, ожерелье усех было довольно тяжелым украшением, поэтому оно также сопровождалось противовесом манхет, спускавшимся на спину и удерживавшим усех на уровне груди. Ожерелье изготавливалось из ракушек, стекла, минералов. Однако изображения усех на статуэтках и бюстах изготовленных из золота или бронзы имело вид нагрудного панциря с украшениями на плечах в виде головы сокола (либо сфинксов с головой сокола). Вдоль плечей идет орнамент из уреев. Естественно греки не понимали всей глубины египетской традиции и интерпретировали наблюдаемое, в силу своей природной фантазии, весьма вольно. Ожерелье усех, выполненные в металле, греки расценивают в качестве воинской амуниции. Уреи у них начинают свисать по краям эгиды в виде бахромы. Ну а затем подключаются поэты-сказители и придумывают местные мифы рассказывающие о назначении и истории появления предмета, не утруждая себя знанием первоисточников.

а затем подключаются поэты-сказители и придумывают местные мифы рассказывающие о назначении и истории появления предмета, не утруждая себя знанием первоисточников. Возвращаясь же к греческой эгиде, чья этимология связана с козлиной шкурой, следует заметить, что первоосновой, вероятно, здесь все-таки была эгида Зевса. Щиты в Древней Греции делались из ивы и обтягивались козлиной или бараньей шкурой. Поэтому эгида Зевса — это щит, а не накидка (как у Афины). Их связывает только название, в которое, со временем, перестал вкладываться изначальный этимологический смысл, но за которым остался его защитный функционал.

В Греции было великое множество всевозможных щитов, соответственно имеющих разные названия. Кроме козьих шкур, щиты обтягивались шкурами быков, или покрывались медью. Тем более удивительно, что в историю, в качестве символа «защиты», вошел архаичный щит из козьей шкуры.

κυρτία ἡ плетеный щит Diod.

γέρρον ἡ плетеный щит (обтянутый кожей у персов Her., Xen., Plut. и у фракийцев Plut.)

λαισήϊον ἡ маленький щит (из невыделанной и покрытой шерстью кожи) Her.

βοέη, ион. βοέιη ἡ (sc. δορά) 1) воловья кожа Hom.; 2) щит из воловьих шкур Hom.;

βοάγριον (βο-άγριον) ἡ щит из буйволовой кожи Hom., Anth.; ex. βοῦς ἀζαλέη Hom. — щит, обтянутый просушенной бычачьей кожей;

ῥινός ἡ 1) кожа, шкура; ex. (βοός Soph.; λέοντος Pind.); 2) щит из бычачьей шкуры; ex. ῥινοτόρος — «пронзающий щиты», эпитет Ареса (Ἄρης) Hom., Hes.

σάκος -εος, ион. σάκευς ἡ щит больших размеров Hom., Hes., Aesch., Her.;

θῠρέασπις (θῠρέ-ασπις) -ιδος ἡ огромный щит Anth. (от θύρη — дверь, т.е. щит величиной с дверь).

θυρεός ἡ длинный щит Polyb., Plut.

ἰτέα эп.-ион. ἰτέη (ῑ) ἡ 1) ива Hom., Her., Arst.; 2) ивовый щит; ex. ἰτέα χαλκόνωτος Eur. — ивовый щит, обитый медью.

ἴτῠς -υος (ῐ) ἡ

1) круг, окружность, обод Hes.;

2) щит; ex. γοργωπὸς ἴτῠς Eur. — щит со страшным ликом (Медузы Горгоны);

ἀσπίς -ίδος (ῐδ) ἡ

1) щит; ex. ἐχίδναις ἀσπίδ΄ ἐκπληρόω γραφῇ Eur. — покрыть щит изображениями змей

2) шеренга, ряд; ex. ἐπ΄ ἀσπίδας или ἐπ΄ ἀσπίδων πέντε (παρα)τεταγμένοι Thuc. — выстроенные в пять шеренг;

3) тяжеловооруженное войско, гоплиты; ex. (ὀκτακισχιλίη ἀ. Her.; μυρία ἀ. Xen.)

4) воин, солдат; ex. (τοσαύτας ἀσπίδας ἀντιτάξαι Plut.); ἀσπῐδιώτης — щитоносец, воин Hom., Theocr., Polyb., Plut.

5) сражение, битва; ex. (εἰς ἀσπίδα ἥξειν и παρ΄ ἀσπίδα στῆναι Eur.)

6) перен. щит, защита; ex. (οὗτος ἡμῖν ἀ. οὐ σμικρά Aesch.)

7) зоол. аспид (Coluber aspis) Her., Arst., Men., Plut.

ἀσπίδιον ἡ небольшой щит Men., Plut., Anth.

Впрочем, козлиная (αἴγεος) тема (в плане фактуры материала для изготовления эгиды) могла появиться из-за созвучия (как это нередко случалось), например, со словом ἅγιος (священный). А эгида (αἰγίδος) Зевса в виде щита с головой Горгоны неплохо коррелирует со словом ἀγητός (удивительный, изумительный).

Вполне вероятно, что по этой же причине священные (ἅγιος) процессии сопровождающие, например, Диониса, приобрели «козлиный» (αἴγεος) оттенок. В следствии чего, священная свита Диониса превращается в козлоногих и козлорогих сатиров, да и самого Диониса иногда изображали с козлиными рогами.

Еще несколько примеров «ожерелий» усех выполненных в металле:

Для сравнения, эгида на груди Афины:

23. Колхидский дракон, изрыгающий Ясона, и наблюдающая за этим Афина (за сценой на дереве висит золотое руно). На груди Афины — чешуйчатая эгида с горгонейоном. Аттический краснофигурный килик, ок. 480-470 до н.э. Григорианский Этрусский музей в Ватикане.

В одном из вариантов мифа описывается, как дракон проглотил Ясона, приблизившегося к руну. На помощь пришла богиня Афина. Она дала дракону снадобье, заставившее его выплюнуть героя.

24. Геракл и Афина. На груди Афины — чешуйчатая эгида.

25. Священная ладья Учесет нефру (wṯst nfrw, «Поднимающая красоты»). Рельеф в святилище храма Хатхор в Дендере. На носу и корме ладьи — «эгиды» в виде головы Хатхор с ее отличительным головным убором — солнечным диском, обрамленным коровьими рогами.

26. Жрецы, несущие церемониальную ладью заупокойного культа Рамсеса II. Рельеф из Рамессеума. Нос и корма ладьи украшены «эгидами» в виде голов в короне атеф.

«Нос и корма ладьи были украшены эгидами — скульптурными головами божества, обрамленными богатыми ожерельями усех. Эгиды магическим образом защищали культовую статую, покоящуюся в укрытом тончайшими тканями наосе, который находился в центре корабля». (В.Солкин)

Называть головы божеств, украшенные ожерельем усех, «эгидой» — это общепринятая терминология. Понятно, что в слово «эгида» вкладывается значение «защита». Но «эгида» — слово греческое, а поскольку египетского определения подобным «скульптурным изображениям» неизвестно, то правильнее было бы называть подобные «эгиды» в традиционно египетской терминологии: Око Ра (Атонет). Именно богини-охранительницы, носящие этот эпитет, сопровождают Ра в его ежедневном плавании по небесному Нилу.

В Сказании о Горе Бехдетском, высеченном в греко-римское время в храме Гора в Эдфу, говорится, что после очередной победы над силами Тьмы бог принял облик крылатого солнечного диска и расположился на носу Ладьи Вечности, взяв с собой два Ока — Нехбет и Уаджит,

устрашающих врагов.

устрашающих врагов.В других легендах в ипостасях Солнечного Ока на носу ладьи вечности изображаются Маат и Хатхор. Хатхор защищала справедливость и закон, а Маат следила за соблюдением установленного ею мирового порядка.

Кстати, если традиция называть богинь, носящих эпитет «Око Ра», термином «эгида» является достаточно древней, то получается, изначально, голова Горгоны, изображаемая на эгиде — это тоже Око Ра, или, по крайней мере, уходит корнями в эту традицию. По своей природе грозная Горгона более всего соответствует львиноголовой Сехмет. Сехмет не превращает людей в камень, но в уже упоминавшемся выше мифе, опьяненная вкусом крови, терзает людей (восставших против вселенской гармонии Маат, установленной Ра), не в силах остановиться, тем самым, демонстрируя не меньшую лютость.

«Для египтян кобра с головой львицы или львица в короне из уреев, — Око Ра, единое и множественное, — воплощает опасности, которые таит в ней солнечный жар, однако, с другой стороны, это еще и вселенская сила циклов, дающая разлив великой реки, существование, наконец, — сила вечной жизни, способная в любой момент превратиться в «Золотую» богиню любви». (В.В. Солкин)

Корона из уреев — это более чем замечательный прообраз горгонейона, имеющего вид головы, окруженной змеями. Опять же, Медуза Горгона, как и Око Ра, несет в себе охранительную функцию. Само имя Медузы (Μέδουσα) означает «охранительница».

Нужно отметить, что корону из уреев носила не только львиноголовая Сехмет. Очень часто корону из уреев можно наблюдать на голове Хатхор, что не удивительно, с учетом взаимоувязки образа Хатхор-Сехмет. Превращение Хатхор в львицу Сехмет — символизирует собой наступление сезона засухи, самое жаркое время в году, когда с пустыни дул обжигающий ветер хамсин («пятидесятидневник»), пересыхали каналы, отступающий Нил обнажал землю, которая превращалась в камень.

Когда богам удается умиротворить разъяренную львицу, та снова превращается в богиню любви и плодородия. Начинается разлив Нила, возрождается все живое, половодье удобряет земли плодородным илом, что является залогом будущих богатых урожаев.

Возвращаясь же к скульптурным изображениям на носовой части корабля, нужно отметить, что древние греки называли их «кариатидами» (Καρυάτιδες), а римляне — «рострой» (rostra) или, точнее, «кариатидной рострой». Слово «кариатида» происходит от Артемиды Карийской.

Καρυᾶτις (-ιδος)

I. adj. f Карийская, эпитет Артемиды, храм которой находился в городе Карии (Καρύαι) Plin.

II. ἡ кариатида

1) колонна в форме женской статуи Plut.

2) pl. пляски в честь Артемиды Καρυᾶτις

Καρύαι (-ῶν) αἱ Карии, город в Лаконии с храмом Артемиды Карийской (Καρυᾶτις) Thuc.

Т.е. кариотиды (скульптурные изображения в полный рост корабельных богинь-защитниц) — это дальнейшее развитие египетской традиции помещать т.н. «эгиды» (головы богинь, носящих эпитет «Око Ра») на носу корабля (а изначально, на носу солнечной ладьи бога Ра).

PS

Истины ради, следует заметить, что, в египетской традиции, нос (и корма) украшались не только

изображениями богинь. Церемониальные ладьи Амона-Ра часто украшались «эгидами» в виде голов

изображениями богинь. Церемониальные ладьи Амона-Ра часто украшались «эгидами» в виде голов овнов, животных посвященных Амону. Нос и корма священной ладьи Гора в Бехдете украшена головами сокола.

овнов, животных посвященных Амону. Нос и корма священной ладьи Гора в Бехдете украшена головами сокола.Встречаются также и защитные амулеты в виде «эгиды» с головой овна. В Египте вообще были весьма востребованы всевозможные амулеты, защитные изображения богов и богинь, а также магические знаки и надписи, призывающие богов с целью защиты жизни и здоровья.

Немало амулетов, изображающих божество в полный рост и без ожерелья усех. Поэтому маловероятно, что египтяне особо выделяли амулеты в виде голов, украшенных

Немало амулетов, изображающих божество в полный рост и без ожерелья усех. Поэтому маловероятно, что египтяне особо выделяли амулеты в виде голов, украшенных ожерельем усех в отдельную категорию с условным названием «эгида».

ожерельем усех в отдельную категорию с условным названием «эгида». Более вероятным представляется наложение формы ожерелья усех на схожий по форме иероглиф «плетеная корзина» (nb.t, «nebet»), в значении «госпожа» (либо nb, «господин»), для придания особого статуса или для подчеркивания особого отношения к определенному божеству. Например, иероглиф «корзина» фигурирует в изображениях коршуна (Нехбет) и урея (Уаджит), символизирующих Верхний и Нижний Египет: «госпожа Нехбет» и «госпожа Уаджит».

37. Золотое кольцо-амулет «эгида» с головой овна в короне хену из Мероитского некрополя, I в. до н.э., Берлинский музей.

38. Защитный амулет «эгида» с головой овна, животного повященного Амону. Фаянс, 743-712 до н.э. Бостонский музей.

39. Кольцо-оберег «эгида» с головой овна в короне хену, по бокам — крылатые богини-защитницы. I в. до н.э., Берлинский музей.

_______________________________

Комментарии (4):

_______________________________

Горгонейон на чешуйчатой эгиде римских императоров.

1. Золотой бюст Марка Аврелия (161-180).

2. Гальба (68-69). Бюст начала III в. н.э. Собрание Лувра. Париж, Франция.

…«сам же он [Аристодем] вместе с Дамисом неизменно оставался при легковооруженных [воинах]; в их числе находилось немного пращников и стрелков, главную же массу их отряда составляли те, которые по своей физической природе были способны к быстрым набегам и отступлению и вооружение которых было легким: панцирь и щит из них имел не всякий, а те у кого их не было накидывали на себя козьи или овечьи шкуры или же шкуры диких животных, особенно горные аркадяне, которые были одеты в волчьи и медвежьи шкуры. Каждый из них имел при себе много дротиков, а некоторые несли и длинные пики.»

(Павсаний. Описание Эллады. Мессения, XI:1)

_______________________________

Горгонейон на чешуйчатой эгиде римских императоров.

1. Золотой бюст Марка Аврелия (161-180).

2. Гальба (68-69). Бюст начала III в. н.э. Собрание Лувра. Париж, Франция.

…«сам же он [Аристодем] вместе с Дамисом неизменно оставался при легковооруженных [воинах]; в их числе находилось немного пращников и стрелков, главную же массу их отряда составляли те, которые по своей физической природе были способны к быстрым набегам и отступлению и вооружение которых было легким: панцирь и щит из них имел не всякий, а те у кого их не было накидывали на себя козьи или овечьи шкуры или же шкуры диких животных, особенно горные аркадяне, которые были одеты в волчьи и медвежьи шкуры. Каждый из них имел при себе много дротиков, а некоторые несли и длинные пики.»

(Павсаний. Описание Эллады. Мессения, XI:1)

_______________________________

_______________________________

Систр, в виде бюста богини Хатхор. На плечах богини, вместо голов сокола, находятся богини-охранительницы Нехбет (слева) и Уаджит, в виде уреев.

____________________________

Противовес манхет с двумя головами богов: львицы Тефнут и ее брата и супруга Шу в короне из четырех перьев. Любопытно, что две головы украшает одно ожерелье усех, с которого свисают два урея. А в диске, которым завершается манхет, Гор изображен в виде солнечной рыбы инет (или тилапии), которая тоже являлась символом возрождения.

украшает одно ожерелье усех, с которого свисают два урея. А в диске, которым завершается манхет, Гор изображен в виде солнечной рыбы инет (или тилапии), которая тоже являлась символом возрождения.

Во время правления Эхнатона, в результате проведенной им религиозной реформы, была изменена и идеологема царской власти: царь и царица, издревле почитавшиеся как земные воплощения Хора и Хатхор, отныне именовали себя божествами Шу и Тефнут — непосредственными детьми солнечного бога.

была изменена и идеологема царской власти: царь и царица, издревле почитавшиеся как земные воплощения Хора и Хатхор, отныне именовали себя божествами Шу и Тефнут — непосредственными детьми солнечного бога.

При мироздании Шу поднял небо (Нут) от земли (Геба) и поддерживал ее затем простертыми руками. Шу — бог воздушного пространства, озаряемого солнцем; впоследствии он получил характер божества палящего полуденного солнца. В гимнах (в магическом папирусе Харриса) Шу величается как низложитель врагов света, поражающий их копьем и пламенем. Поздние мифы рассказывали о царствовании Шу на земле вместе с Тефнут после ухода Ра: «Его величество Шу был превосходным царем неба, земли, преисподней, вод, ветров, наводнения, гор, моря». Почитание Шу было особенно значительным в Леонтополе в Дельте, из храма которого перешли в Берлинский музей изображения Шу в виде льва и человека с головой льва.

____________________________

Ожерелье усех с рядами священных символов: джед (ḏd, символ постоянства и стабильности), анкх (ˁnḫ, символ вечной жизни), уас (wȝs, скипетр власти и могущества).

Ожерелье усех, из пирамиды царицы Аманишакеты в Мероэ времен римского периода (ок. 10 до н.э. – 1 н.э.). Египетский музей, Берлин.

На ожерелье, вместе с бусинами, можно видеть ряды анхов, джедов, скарабеев; защитному символу уджат (wḏȝ.t, от wḏȝ — «защищать») отведено два ряда. Ожерелье с таким количеством обережных символов, само по себе, является сильнейшим защитным амулетом. Т.е. к этому времени отношение к ожерелью усех как к «эгиде» (в значении «защита») уже сформировался.

________________________

Замечательное бронзовое навершие скипетра уадж (wȝḏ, папирус) в виде богини Баст, сидящей, в священной ладье, нос и корма которой украшены «эгидами» с львиной головой Сехмет; ок. 400-30 до н.э. Лувр, Франция.

________________________________

Бронзовый противовес ожерелья менат с тремя формами изображения богини Хатхор. Фивы, ок. 1390-1352 до н.э.

Бронзовый противовес ожерелья менат с тремя формами изображения богини Хатхор. Фивы, ок. 1390-1352 до н.э.

Верхняя часть манхета имеет форму головы Хатхор в парике и короне из уреев. Как было отмечено выше, корона из уреев на голове Хатхор-Сехмет — это (предположительно) и есть прообраз горгонейона.

В среднем регистре манхета — систр сесешет, в виде головы Хатхор (на которой находится наос, между двумя стилизированными рогами). Систр стоит на иероглифе «золото» («Золотая» — один из эпитетов Хатхор). От головы Хатхор, по ручке систра спускаются два урея, и еще два урея в красной и белой коронах (Уаджит и Нехбет) расположены на внешней стороне манхета. Такое количество уреев вокруг головы Хатхор тоже замечательно коррелирует с образом горгонейона.

В нижней части — Хатхор изображена в виде коровы с солнечным диском меду рогами. Она стоит в ладье, плывущей сквозь тростниковые заросли.

_______________________________

Систр, в виде бюста богини Хатхор. На плечах богини, вместо голов сокола, находятся богини-охранительницы Нехбет (слева) и Уаджит, в виде уреев.

Противовес манхет с двумя головами богов: львицы Тефнут и ее брата и супруга Шу в короне из четырех перьев. Любопытно, что две головы

украшает одно ожерелье усех, с которого свисают два урея. А в диске, которым завершается манхет, Гор изображен в виде солнечной рыбы инет (или тилапии), которая тоже являлась символом возрождения.

украшает одно ожерелье усех, с которого свисают два урея. А в диске, которым завершается манхет, Гор изображен в виде солнечной рыбы инет (или тилапии), которая тоже являлась символом возрождения.Во время правления Эхнатона, в результате проведенной им религиозной реформы,

была изменена и идеологема царской власти: царь и царица, издревле почитавшиеся как земные воплощения Хора и Хатхор, отныне именовали себя божествами Шу и Тефнут — непосредственными детьми солнечного бога.

была изменена и идеологема царской власти: царь и царица, издревле почитавшиеся как земные воплощения Хора и Хатхор, отныне именовали себя божествами Шу и Тефнут — непосредственными детьми солнечного бога.При мироздании Шу поднял небо (Нут) от земли (Геба) и поддерживал ее затем простертыми руками. Шу — бог воздушного пространства, озаряемого солнцем; впоследствии он получил характер божества палящего полуденного солнца. В гимнах (в магическом папирусе Харриса) Шу величается как низложитель врагов света, поражающий их копьем и пламенем. Поздние мифы рассказывали о царствовании Шу на земле вместе с Тефнут после ухода Ра: «Его величество Шу был превосходным царем неба, земли, преисподней, вод, ветров, наводнения, гор, моря». Почитание Шу было особенно значительным в Леонтополе в Дельте, из храма которого перешли в Берлинский музей изображения Шу в виде льва и человека с головой льва.

Ожерелье усех с рядами священных символов: джед (ḏd, символ постоянства и стабильности), анкх (ˁnḫ, символ вечной жизни), уас (wȝs, скипетр власти и могущества).

Ожерелье усех, из пирамиды царицы Аманишакеты в Мероэ времен римского периода (ок. 10 до н.э. – 1 н.э.). Египетский музей, Берлин.

На ожерелье, вместе с бусинами, можно видеть ряды анхов, джедов, скарабеев; защитному символу уджат (wḏȝ.t, от wḏȝ — «защищать») отведено два ряда. Ожерелье с таким количеством обережных символов, само по себе, является сильнейшим защитным амулетом. Т.е. к этому времени отношение к ожерелью усех как к «эгиде» (в значении «защита») уже сформировался.

________________________

Замечательное бронзовое навершие скипетра уадж (wȝḏ, папирус) в виде богини Баст, сидящей, в священной ладье, нос и корма которой украшены «эгидами» с львиной головой Сехмет; ок. 400-30 до н.э. Лувр, Франция.

Бронзовый противовес ожерелья менат с тремя формами изображения богини Хатхор. Фивы, ок. 1390-1352 до н.э.

Бронзовый противовес ожерелья менат с тремя формами изображения богини Хатхор. Фивы, ок. 1390-1352 до н.э.Верхняя часть манхета имеет форму головы Хатхор в парике и короне из уреев. Как было отмечено выше, корона из уреев на голове Хатхор-Сехмет — это (предположительно) и есть прообраз горгонейона.

В среднем регистре манхета — систр сесешет, в виде головы Хатхор (на которой находится наос, между двумя стилизированными рогами). Систр стоит на иероглифе «золото» («Золотая» — один из эпитетов Хатхор). От головы Хатхор, по ручке систра спускаются два урея, и еще два урея в красной и белой коронах (Уаджит и Нехбет) расположены на внешней стороне манхета. Такое количество уреев вокруг головы Хатхор тоже замечательно коррелирует с образом горгонейона.

В нижней части — Хатхор изображена в виде коровы с солнечным диском меду рогами. Она стоит в ладье, плывущей сквозь тростниковые заросли.

_______________________________

_______________________________

Перребия (Περραιβία), Фессалия. Обол (AR 0.77g), ок. 440 до н.э.

Av: скачущий конь вправо;

Rv: в квадратном поле бегущая Афина Итония, в правой руке — копье, на левой руке — эгида в виде накидки с бахромой змеиных голов по краям; ΠЄPA

_______________________________

Фаркадона (Φαρκαδώνα), Фессалия.

Обол (AR 12mm, 0.61g), V-IV вв. до н.э.

Av: конь скачущий вправо;

Rv: Афина в шлеме, со щитом и копьем, на груди — эгида со змеями в виде уреев; ΦAPKAΔON

_______________________________

Фиатира (Θυάτειρα), Лидия. Æ 20mm (4.78g), III в.

Av: бюст Афины в коринфском шлеме, на груди — эгида с горгонейоном и змеями по краям, за спиной — копье;

Rv: Тюхе с корабельным рулем и Рогом изобилия, на голове — модиус; ΘYATЄIPHNΩN

_______________________________

Менандр I (165-130 до н.э.). Бактрия. Место чеканки: Пушкалавати, Индия.

Драхма (AR 18mm, 2.49g), ок. 155-130 до н.э.

Av: бюст Менандра с копьем; BAΣILEΩΣ ΣΩTHPOΣ MENANΔPOY

Rv: Афина Алкидема (ἀλκήεις δέμας, отважного вида), в правой руке — пучок молний, левую руку защищает эгида с бахромой в виде змей и изображением головы Горгоны; легенда на языке кхароштхи: «Махараджа Менандр Спаситель».

_______________________________

Менандр I (165-130 до н.э.). Бактрия. Место чеканки: Пушкалавати, Индия.

Драхма (AR 18mm, 2.44g), ок. 155-130 до н.э.

Av: бюст с тенией (ταινία, налобная повязка) на голове; BAΣILEΩΣ ΣΩTHPOΣ MENANΔPOY

Rv: Афина Алкидема, в правой руке — пучок молний, в левой — щит с головой Горгоны, на плечах — накидка эгида; легенда на языке кхароштхи: «Махараджа Менандр Спаситель».

_______________________________

Антигон II Гонат (277-239 до н.э.). Амфиполь (Ἀμφίπολις), Македония.

Тетрадрахма (AR 29mm, 17.13g), ок. 274-255 до н.э.

Av: в центре стилизованного македонского щита — голова рогатого Пана с лагоболоном (λαγωβόλον, заячий посох) за спиной;

Rv: Афина Алкидема в шлеме, с пучком молний и щитом, на котором прикреплена эгида с головой горгоны; ниже — македонский шлем; BAΣIΛEΩΣ ANTIΓONOY

_______________________________

Диодот I Сотер (255-235 до н.э.). Бактрия. Тетрадрахма (AR 26mm, 16.58g).

Аv: голова Антиоха II украшенная тенией; ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΝΙΚΑΤΟΡΟΣ

Rv: Зевс Бреметский, в правой руке — пучок молний, на левой — накидка эгида с изображением головы Горгоны; внизу слева — орел, над ним — венок; ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕOΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

_______________________________

Диодот II (239-230 до н.э.). Статер (AV 8.29g), 235-225 до н.э.

Аv: голова Диодота украшенная тенией;

Rv: Зевс Бреметский (Zeus Bremetes), в правой руке — пучок молний, на левой — накидка эгида с бахромой в виде змей и изображением головы Горгоны; внизу слева — орел; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΟΔΟΤΟΥ / Ν

_______________________________

Антиох VII Эвергет (138-129 до н.э.). Маллос, Киликия.

Тетрадрахма (AR 30mm, 15.94g).

Av: голова Антиоха VII украшенная тенией (ταινία);

Rv: культовая статуя Афины Магарсис; на голове шлем с трехчастным гребнем, в правой руке — копье, украшенное лентами, до пола свисает эгида с бахромой из змеиных голов; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ EYEPГETOY

_______________________________

Аттал I Сотер (241-197 до н.э.) Пергамское царство.

Тетрадрахма (AR 29mm, 16.93g).

Av: голова Филетера (основателя династии Атталидов) в лавровом венке;

Rv: Афина на троне, держит руку с лавровым венком над именем основателя династии ΦIΛETAIPOY, справа лук, локтем опирается на щит с головой Медузы Горгоны.

_______________________________

Андрагор (ок. 250-235 до н.э.). Парфия. Тетрадрахма (AR 24mm, 16.36g).

Av: голова Тюхе в башенной короне;

Rv: Афина в коринфском шлеме, на левой руке держит сову, правой рукой придерживает копье и щит с изображением Горгоны; ANΔPAΓOPOY

_______________________________

_

_

1. Афина с эгидой (видимо, из козьей шкуры) в виде оплечья с головой Горгоны. Вместо традиционной бахромы из змеиных голов по краям, змеи изображены в виде уреев над эгидой. Фрагмент рисунка на краснофигурной керамике.

2. Афина обменивается рукопожатием с Гераклом. Греческая ваза, найденная в этрусской Италии. На Афине чешуйчатая накидка со змеями по краям и горгонейоном на груди. Григорианский Этрусский музей в Ватикане.

3. Ахиллес и Аякс играют в петеи, в центре — Афина с эгидой на груди. Краснофигурная керамика. Британсий музей.

4. Гермес и Афина. Чернофигурное изображение на амфоре Андокида. Государственное античное собрание, Мюнхен. Эгида здесь не столько накидка, сколько безрукавка, типа жилетки.

5. Фрагмент краснофигурной амфоры Андокида, ок. 530 до н.э. Лувр, Париж. Эгида в виде накидки без горгонейона. Змеи, являющиеся продолжением накидки, завязаны на груди узлом, но, тем не менее, стоят в угрожающей стойке урея.

6. Суд Париса. Справа налево: Зевс, Гермес, Гера, Афина, Афродита. Чернофигурная аттическая гидрия, ок. 510 до н.э. Государственное античное собрание. Мюнхен.

• Богиня раздора Эрида, обиженная тем, что ее не пригласили на свадебный пир Пелея и Фетиды, решила отомстить богам и подбросила пирующим яблоко с надписью «Прекраснейшей». Тотчас между тремя богинями: женой Зевса Герой, воительницей Афиной и богиней любви Афродитой — возник спор: кому по праву принадлежит яблоко? Богини обратились к Зевсу, но тот отказался быть судьей. Зевс отдал яблоко Гермесу и велел отвести богинь в окрестности Трои к прекрасному сыну царя Трои Парису, который и должен выбрать прекраснейшую из трех богинь.

_______________________________

Перребия (Περραιβία), Фессалия. Обол (AR 0.77g), ок. 440 до н.э.

Av: скачущий конь вправо;

Rv: в квадратном поле бегущая Афина Итония, в правой руке — копье, на левой руке — эгида в виде накидки с бахромой змеиных голов по краям; ΠЄPA

_______________________________

Фаркадона (Φαρκαδώνα), Фессалия.

Обол (AR 12mm, 0.61g), V-IV вв. до н.э.

Av: конь скачущий вправо;

Rv: Афина в шлеме, со щитом и копьем, на груди — эгида со змеями в виде уреев; ΦAPKAΔON

_______________________________

Фиатира (Θυάτειρα), Лидия. Æ 20mm (4.78g), III в.

Av: бюст Афины в коринфском шлеме, на груди — эгида с горгонейоном и змеями по краям, за спиной — копье;

Rv: Тюхе с корабельным рулем и Рогом изобилия, на голове — модиус; ΘYATЄIPHNΩN

_______________________________

Менандр I (165-130 до н.э.). Бактрия. Место чеканки: Пушкалавати, Индия.

Драхма (AR 18mm, 2.49g), ок. 155-130 до н.э.

Av: бюст Менандра с копьем; BAΣILEΩΣ ΣΩTHPOΣ MENANΔPOY

Rv: Афина Алкидема (ἀλκήεις δέμας, отважного вида), в правой руке — пучок молний, левую руку защищает эгида с бахромой в виде змей и изображением головы Горгоны; легенда на языке кхароштхи: «Махараджа Менандр Спаситель».

_______________________________

Менандр I (165-130 до н.э.). Бактрия. Место чеканки: Пушкалавати, Индия.

Драхма (AR 18mm, 2.44g), ок. 155-130 до н.э.

Av: бюст с тенией (ταινία, налобная повязка) на голове; BAΣILEΩΣ ΣΩTHPOΣ MENANΔPOY

Rv: Афина Алкидема, в правой руке — пучок молний, в левой — щит с головой Горгоны, на плечах — накидка эгида; легенда на языке кхароштхи: «Махараджа Менандр Спаситель».

_______________________________

Антигон II Гонат (277-239 до н.э.). Амфиполь (Ἀμφίπολις), Македония.

Тетрадрахма (AR 29mm, 17.13g), ок. 274-255 до н.э.

Av: в центре стилизованного македонского щита — голова рогатого Пана с лагоболоном (λαγωβόλον, заячий посох) за спиной;

Rv: Афина Алкидема в шлеме, с пучком молний и щитом, на котором прикреплена эгида с головой горгоны; ниже — македонский шлем; BAΣIΛEΩΣ ANTIΓONOY

_______________________________

Диодот I Сотер (255-235 до н.э.). Бактрия. Тетрадрахма (AR 26mm, 16.58g).

Аv: голова Антиоха II украшенная тенией; ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΝΙΚΑΤΟΡΟΣ

Rv: Зевс Бреметский, в правой руке — пучок молний, на левой — накидка эгида с изображением головы Горгоны; внизу слева — орел, над ним — венок; ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕOΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

_______________________________

Диодот II (239-230 до н.э.). Статер (AV 8.29g), 235-225 до н.э.

Аv: голова Диодота украшенная тенией;

Rv: Зевс Бреметский (Zeus Bremetes), в правой руке — пучок молний, на левой — накидка эгида с бахромой в виде змей и изображением головы Горгоны; внизу слева — орел; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΟΔΟΤΟΥ / Ν

_______________________________

Антиох VII Эвергет (138-129 до н.э.). Маллос, Киликия.

Тетрадрахма (AR 30mm, 15.94g).

Av: голова Антиоха VII украшенная тенией (ταινία);

Rv: культовая статуя Афины Магарсис; на голове шлем с трехчастным гребнем, в правой руке — копье, украшенное лентами, до пола свисает эгида с бахромой из змеиных голов; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ EYEPГETOY

_______________________________

Аттал I Сотер (241-197 до н.э.) Пергамское царство.

Тетрадрахма (AR 29mm, 16.93g).

Av: голова Филетера (основателя династии Атталидов) в лавровом венке;

Rv: Афина на троне, держит руку с лавровым венком над именем основателя династии ΦIΛETAIPOY, справа лук, локтем опирается на щит с головой Медузы Горгоны.

_______________________________

Андрагор (ок. 250-235 до н.э.). Парфия. Тетрадрахма (AR 24mm, 16.36g).

Av: голова Тюхе в башенной короне;

Rv: Афина в коринфском шлеме, на левой руке держит сову, правой рукой придерживает копье и щит с изображением Горгоны; ANΔPAΓOPOY

_______________________________

_

_

1. Афина с эгидой (видимо, из козьей шкуры) в виде оплечья с головой Горгоны. Вместо традиционной бахромы из змеиных голов по краям, змеи изображены в виде уреев над эгидой. Фрагмент рисунка на краснофигурной керамике.

2. Афина обменивается рукопожатием с Гераклом. Греческая ваза, найденная в этрусской Италии. На Афине чешуйчатая накидка со змеями по краям и горгонейоном на груди. Григорианский Этрусский музей в Ватикане.

3. Ахиллес и Аякс играют в петеи, в центре — Афина с эгидой на груди. Краснофигурная керамика. Британсий музей.

4. Гермес и Афина. Чернофигурное изображение на амфоре Андокида. Государственное античное собрание, Мюнхен. Эгида здесь не столько накидка, сколько безрукавка, типа жилетки.

5. Фрагмент краснофигурной амфоры Андокида, ок. 530 до н.э. Лувр, Париж. Эгида в виде накидки без горгонейона. Змеи, являющиеся продолжением накидки, завязаны на груди узлом, но, тем не менее, стоят в угрожающей стойке урея.

6. Суд Париса. Справа налево: Зевс, Гермес, Гера, Афина, Афродита. Чернофигурная аттическая гидрия, ок. 510 до н.э. Государственное античное собрание. Мюнхен.

• Богиня раздора Эрида, обиженная тем, что ее не пригласили на свадебный пир Пелея и Фетиды, решила отомстить богам и подбросила пирующим яблоко с надписью «Прекраснейшей». Тотчас между тремя богинями: женой Зевса Герой, воительницей Афиной и богиней любви Афродитой — возник спор: кому по праву принадлежит яблоко? Богини обратились к Зевсу, но тот отказался быть судьей. Зевс отдал яблоко Гермесу и велел отвести богинь в окрестности Трои к прекрасному сыну царя Трои Парису, который и должен выбрать прекраснейшую из трех богинь.

_______________________________

_______________________________

«6. Недалеко от сооружения, находящегося на площади Аргоса, насыпан земляной холм; в нем, говорят, лежит голова Медузы. Оставляя в стороне всякие сказки, вот что можно рассказать о ней: она была дочерью Форка и по смерти своего отца царствовала над народом, жившим вокруг озера Тритониды, ходила с ними на охоту и водила своих ливийцев на войну; и вот, выступивши однажды со своим войском против сил Персея, — за Персеем последовали из Пелопоннеса отборные воины — она ночью была изменнически убита, а Персей, пораженный ее красотой, которую она сохранила, будучи даже мертвой, отрубил ей голову и привез ее для показа эллинам.

7. Но у карфагенского писателя Прокла, сына Эвкрата, есть другой рассказ, и он кажется более вероятным, чем первый. В Ливийской пустыне есть такие дикие животные, что рассказы о них кажутся не заслуживающими доверия, и люди там, мужчины и женщины, тоже дикие. Прокл говорит, что он сам видел одного из них, мужчину, привезенного в Рим. Поэтому он предполагает, что одна из таких женщин, заблудившись, пришла к озеру Тритониде и делала много зла жителям его до тех пор, пока Персей не убил ее. А то, что будто бы Афина помогала Персею в этом подвиге, это говорят потому, что люди, живущие вокруг озера Тритониды, посвящены Афине.» (Павсаний. Описание Эллады. Коринф, XXI)

_______________________________

«6. Недалеко от сооружения, находящегося на площади Аргоса, насыпан земляной холм; в нем, говорят, лежит голова Медузы. Оставляя в стороне всякие сказки, вот что можно рассказать о ней: она была дочерью Форка и по смерти своего отца царствовала над народом, жившим вокруг озера Тритониды, ходила с ними на охоту и водила своих ливийцев на войну; и вот, выступивши однажды со своим войском против сил Персея, — за Персеем последовали из Пелопоннеса отборные воины — она ночью была изменнически убита, а Персей, пораженный ее красотой, которую она сохранила, будучи даже мертвой, отрубил ей голову и привез ее для показа эллинам.

7. Но у карфагенского писателя Прокла, сына Эвкрата, есть другой рассказ, и он кажется более вероятным, чем первый. В Ливийской пустыне есть такие дикие животные, что рассказы о них кажутся не заслуживающими доверия, и люди там, мужчины и женщины, тоже дикие. Прокл говорит, что он сам видел одного из них, мужчину, привезенного в Рим. Поэтому он предполагает, что одна из таких женщин, заблудившись, пришла к озеру Тритониде и делала много зла жителям его до тех пор, пока Персей не убил ее. А то, что будто бы Афина помогала Персею в этом подвиге, это говорят потому, что люди, живущие вокруг озера Тритониды, посвящены Афине.» (Павсаний. Описание Эллады. Коринф, XXI)

_______________________________

Комментарии (4):

вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник ЭГИДА | vissarion - Дневник vissarion |

Лента друзей vissarion

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»