СТРАШНЫЙ СУД

16-01-2014 20:26

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Андрей Кудрявец

ПАЛЕОГЕНЕЗИС СТРАШНОГО СУДА

Страшный суд — одно из центральных учений авраамических религий о финальном искупительном акте, суть которого выражается фразой, проходящей рефреном через весь Новый завет: ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его. (МФ, 16:27). Таким образом Страшный суд выступает инструментом устрашения для поддержания в обществе определённых морально-этических норм, большинство из которых также перечисляются в Новом Завете.

Сцена Страшного суда описывается следующим образом:

Сразу отмечу упоминание в Новом Завете четырех ветров, аллегорические изображения которых выявлены в древнеегипетской погребальной иконографии [1], что в совокупности с другими признаками наводит на мысль о преемственности христианской иконографией древнеегипетских канонов.

Описание Страшного суда очень расплывчато и неконкретно — из него невозможно понять, как и что будет происходить. Видимо, этот пробел должна была ликвидировать иконография Страшного суда. Как пишут специалисты, «истоки изображения Страшного суда восходят к IV в., к фресковой живописи катакомб. Первоначально Суд Божий был представлен в сюжетах отделения овец от козлищ и притчи о десяти девах. В V-VI вв. появляются отдельные части картины самого Страшного суда, а к VIII в. в Византии появляется законченная композиция» (Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. М., 2001.).

Из икон Страшного суда домонгольского периода удалось найти лишь фрагмент из Дмитриевского собора во Владимире:

_1. Фрагмент Страшного суда из Дмитриевского собора во Владимире.

Икона изображает Страшный суд схематично — понятно только, что праведников и грешников развели в разные стороны, причем последние, видимо, охвачены огнем.

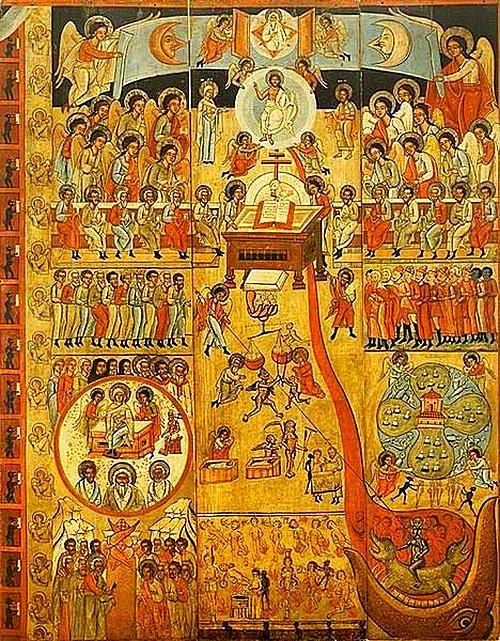

Более развитый вид сцена приобретает на иконе из Успенского собора Московского кремля:

_2. Икона «Страшный суд», конец XIV-начало XV века (Москва, Успенский собор)

Вверху, в круглой мандорле, находится Иисус. Под ним стоит трон этимасии,¹ от которого вниз опускается рука, сжимающая плохо различимый предмет. По сюжету иконы, Иисус расположил праведников одесную, а грешников — ошую. Грешники находятся во власти чертей и объяты пламенем. Казалось бы, картина проясняется: грешников поглотила «геенна огненная». Но смущает неизвестно откуда взявшийся змей, который тянется огненной струей от геены огненной и до стоп Иисуса.

________________________________

[1] Престол этимасии (от греч. ἑτοιμασία ἡ готовность) — богословское понятие престола, приготовленного для второго пришествия Иисуса Христа, грядущего судить живых и мертвых.

Змей не давал покоя практически всем искусствоведам, которые в итоге сошлись на «змее мытарств». Змей присутствует на многих иконах Страшного суда, иногда на нем нанизаны кольца, которые интерпретируются как «кольца мытарств»:

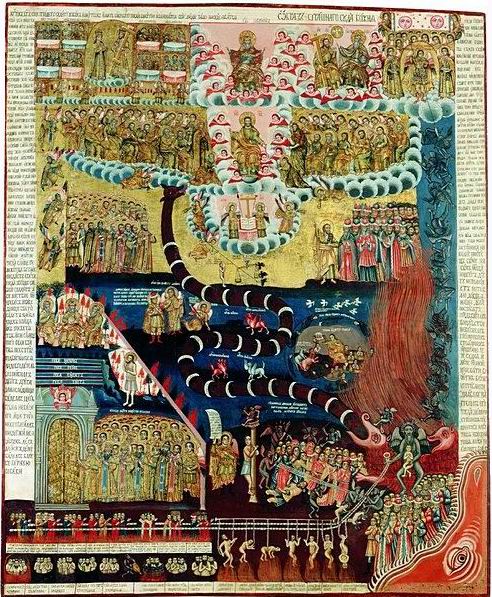

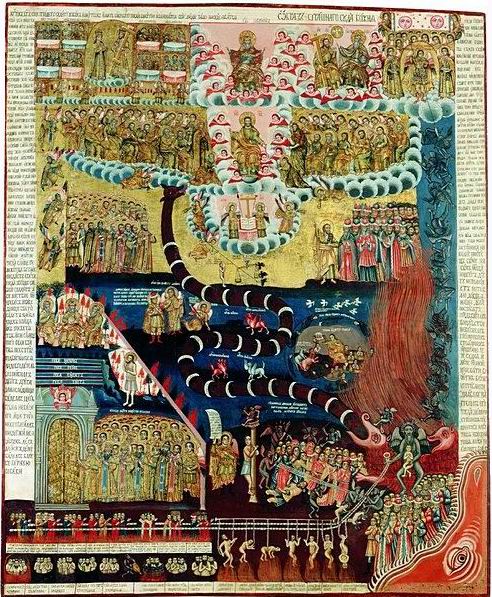

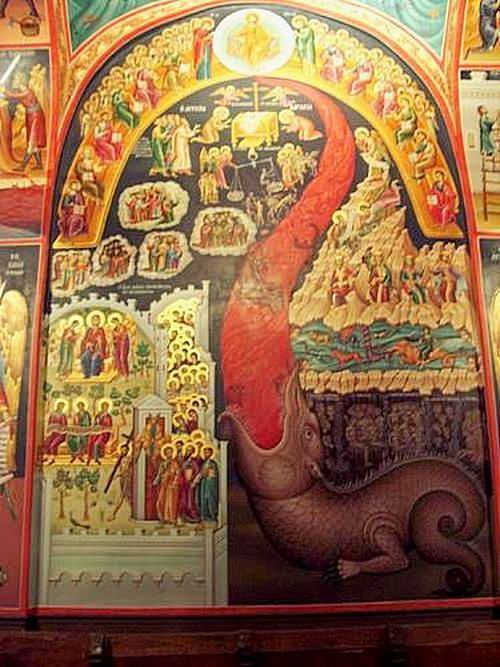

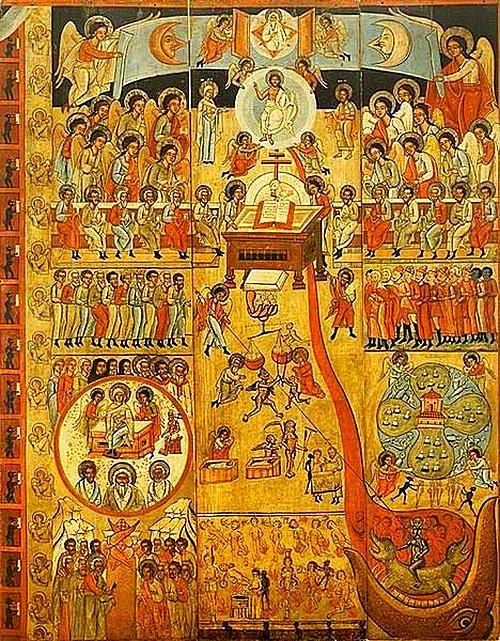

_3. Страшный суд, XVI век. Украина.

_4. Страшный суд, конец XVIII века.

_5. Страшный суд, XVII век.

В большинстве случаев змей простирается до ноги молящегося Адама, но выясняется одна немаловажная деталь — змей выходит из пасти неведомого животного (иногда двухголового), обитающего в геене огненной. Исследователи считают его аллегорией геены огненной. Но более всего их поражает отсутствие на многих иконах змея:

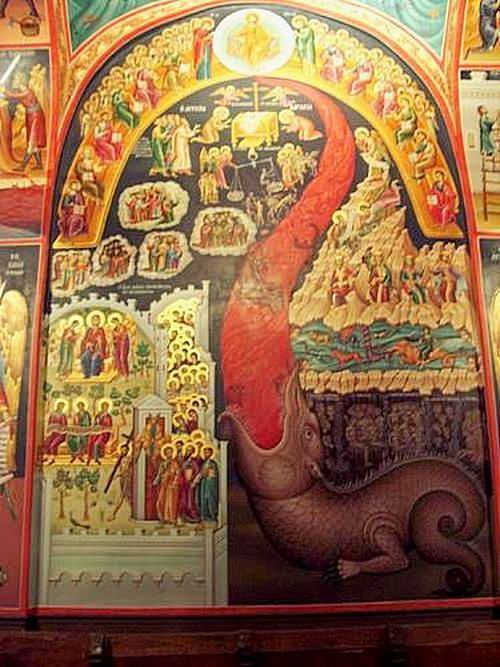

_6. Фреска в монастыре Баламанд, Ливан, XVII в.

_7. Икона «Страшный суд», XVIII век.

_8. «Второе пришествие Господа и Страшный суд», Монастырь Метеоры, XVII в.

_9. Польша, (Lipie), XVII в.

_10. Польша, конец XVI - начало XVII вв.

Вместо змея часто изображался огненный язык, шедший либо до весов, либо до стоп Иисуса. Причем взвешивание — центральный сюжет иконы Страшного суда. Как правило весы держит рука, идущая от трона этимасии, вместо которого иногда изображалась символика Голгофы и (или) кафедра (Рис.4,7,9,10). Совершенно очевидно, что на Рис.2 также нарисованы весы, которые ныне стали трудно различимыми.

Интерпретация сцены Страшного суда всегда представляла для ученых большую проблему, с которой — и надо это признать — они не справились. Дело в том, что изначально на вооружение ими был взят неверный подход, опиравшийся, главным образом, на церковные догматы и богословские писания. Исследователи не удосужились определить истинные корни учения о Страшном суде, которые христианская церковь присвоила себе. Вероятно, даже и не пытались. Именно поэтому учение о Страшном суде рассматривалось исключительно в рамках эволюции церковных догм, а его иконография прослеживается лишь с первых веков нашей эры. Ученые пошли на поводу духовенства и отринули предшествующие эпохи, как не имеющие к христианству никакого отношения. В результате — тупик и полное непонимание христианской текстологии и символики. Неужели и мы должны поверить в сошествие на землю богочеловека, рассматривая предшествующую историю человечества вне связи с эрой христианства?

А ведь сюжет Страшного суда не несет в себе ничего принципиально нового, т.к. он обнаруживает удивительное сходство с древнеегипетской сценой психостасии!²

________________________________

[2] ψυχοστασία (ψῡχο-στᾰσία) ἡ взвешивание душ.

ГЕЕННА ОГНЕННАЯ

Различные варианты сцен Страшного суда показывают, что змей мытарств имеет с гееной огненной тесную связь, т.к. выходит из ее пасти (на Рис.3 геена сливается с огненным озером, но на ее присутствие указывает хорошо различимый черт, сидящий на ней).

Считается, что понятие о геене огненной пришло из Библии, вот что говорится о ней в Новом завете:

Ничего существенного для понимания образа геены Библия не дает. Из нее следует, что геенна огненная — это неугасимый огонь, а евангелист Марк добавляет червя, который обитает в геене и «не умирает». Червя еще можно с определенной натяжкой ассоциировать с иконописным змеем мытарств, но в целом вид геены остается нераскрытым.

Таким образом, известное толкование геены огненной, как некой долины у стен Иерусалима, следует признать вымыслом схолиастов, выводящих слово «геенна» от ветхозаветного имени Енном. Очевидно, поводом для этих этимологических изысканий послужило созвучие геенны с Енномом и более ничего. Ибо иконография геены прямо указывает на фантастическое огнедышащее животное с огромной зубастой пастью. Не могли ведь иконописцы сами выдумать канонический образ геены огненной — одного из главных действующих лиц Страшного суда! Логика подсказывает, что они следовали более раннему канону, указывать который по идеологическим причинам было запрещено. Если, например, выяснится, что иконы и Библия имеют дохристианские протографы, то это, в первую очередь, ставит под сомнение основополагающий догмат о сошествии Христа на землю. Поэтому протографы были объявлены языческой ересью, что сопровождалось гонениями и разного рода запретами — вплоть до уничтожения протографов (иконоборчество) и казни еретиков.

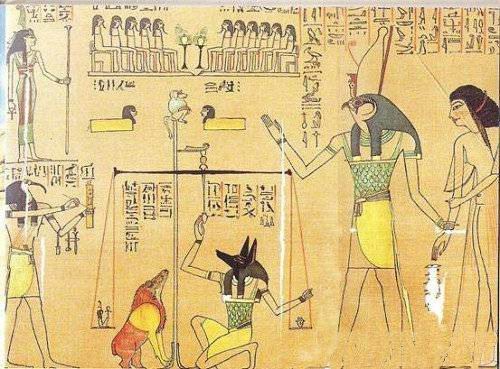

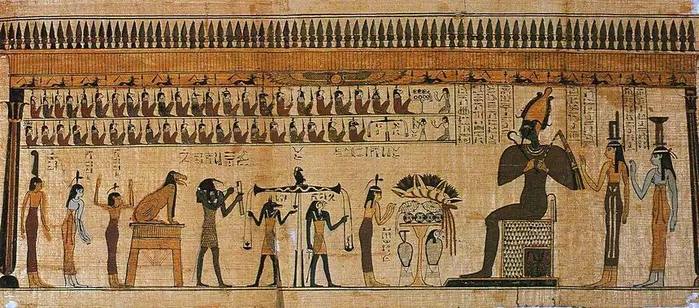

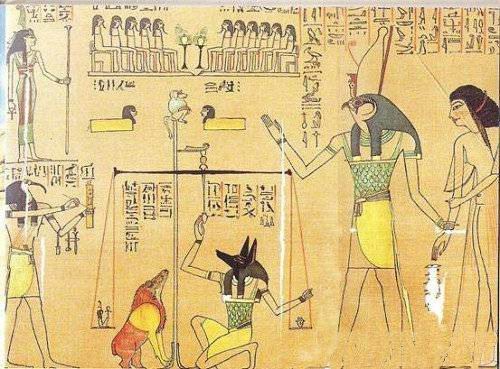

Рассмотрим упоминавшуюся выше древнеегипетскую сцену взвешивания души из «Книги мертвых» осириса Хунефера:

_11. Фрагмент «Книги мёртвых» Хунефера.

В ее центре, как и на христианских иконах Страшного суда, изображены весы, на левой чаше которых взвешивается сердце имярека с помощью пера богини правды и справедливости Маат. Чтобы пройти испытание, сердце должно быть легким,³ иначе «подсудимого» ждет не вечная жизнь на райских полях Иару, а смерть, когда сердце съедает чудовище Аммут (Amat, Amamat, Amam, Am-mit), которое нас в данном случае интересует более всего, т.к. Аммут — явный претендент на прообраз «геены огненной».

________________________________

[3] Этот сюжет перекликается с евангелической идиомой «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3), которая в действительности должна звучать так: блаженны легкие сердцем, ибо их есть Царство Небесное.

Знаменательно, что психостасия сохранилась в русской сказке «Ведьма и Солнцева сестра». В ней у Ивана рождается сестра-ведьма, которая всех пожирает. Он бежит от нее к «Солнцевой сестре». «В то самое время подскакал Иван-царевич к теремам Солнцевой сестрицы и закричал: «Солнце! Солнце! Отвори оконце!» Солнцева сестрица отворила окно, и царевич вскочил в него вместе с конем. Ведьма стала просить, чтоб ей выдали брата головою. Солнцева сестра ее не послушала и не выдала. Тогда говорит ведьма: «Пусть Иван-царевич идет со мной на весы, кто кого перевесит. Если я перевешу — так я его съем, а если он перевесит — пусть меня убьет». Пошли; сперва сел на весы Иван-царевич, а потом и ведьма полезла: только ступила ногой, так Ивана-царевича вверх и подбросило, да с такой силой, что он прямо попал на небо, к Солнцевой сестре в терема; а ведьма-змея осталась на земле» («Исторические корни Волшебной сказки» В.Пропп).

Обычно Аммут изображалась в виде гибрида бегемота, крокодила льва и пятнистой гиены (Рис.12), т.е. Аммут это — воплощение всех ужасов, с которыми сталкивались египтяне:

_12. Аммут наблюдает за действиями Тота, фрагмент «Книги мертвых» Ани, XIX династия.

_13. Аммут, фрагмент «Книги мертвых» Небкеда, XIX династия.

_14. Аммут, фрагмент рельефа гробницы.

_15. Статуя Аммут.

_16. Аммут, фрагмент «Книги мертвых».

Нетрудно заметить, что в изображении Аммут нет строгого канона — встречаются разные варианты прочтения ее образа, которые объединяет несколько общих признаков: Аммут — это крупное зубастое животное с львиной гривой, готовое насладиться живой плотью. Часто сидит, высунув длинный красный язык. Обычно ее рисовали либо напротив Осириса, от которого она ждала «угощения» — сердце грешника:

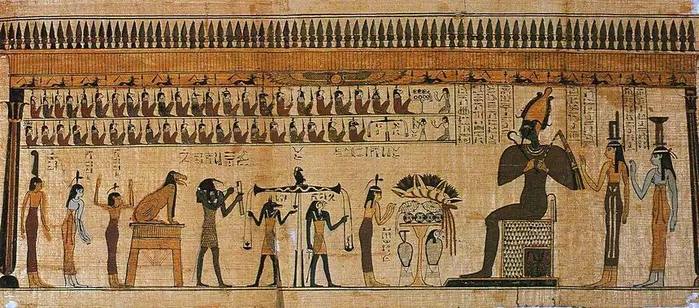

_17. Прорисовка древнеегипетского рельефа с изображением суда Осириса.

_18. Суд Осириса, фрагмент «Книги мертвых».

_19. Суд Осириса, фрагмент «Книги мертвых».

_20. Суд Осириса, фрагмент «Книги мертвых».

Либо под весами (см. также Рис.11):

_21. Аммут, фрагмент «Книги мертвых».

Либо смотрящей на весы:

_22. Суд Осириса, фрагмент «Книги мертвых».

Очевидно, в двух последних случаях Аммут хватала сердце прямо с весов.

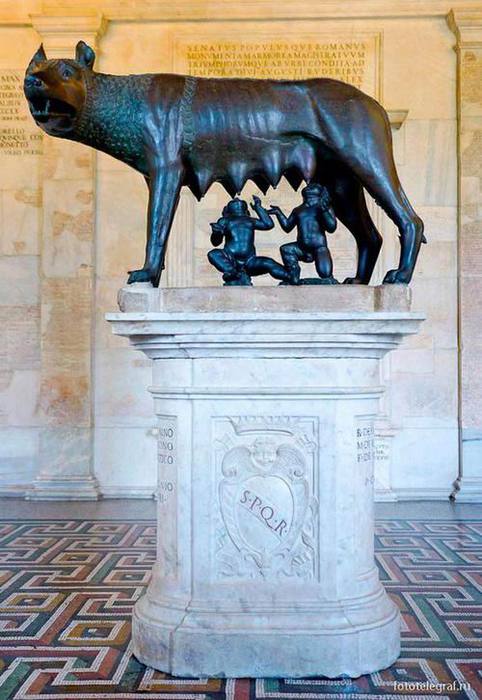

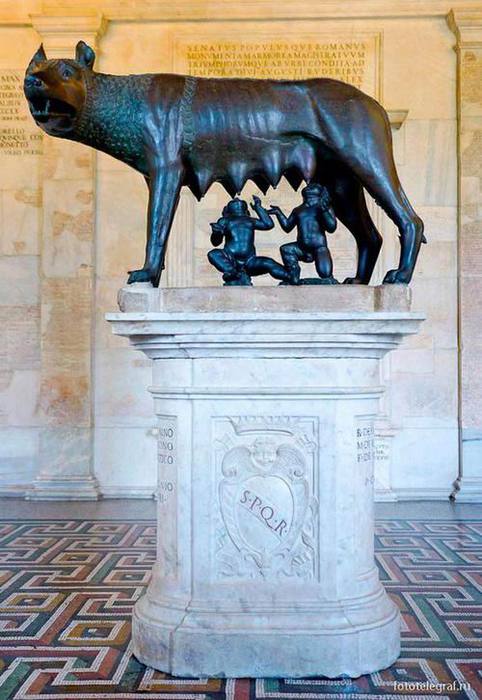

Начиная с Рис.14 (кроме Рис.21) можно проследить устойчивую тенденцию изображать Аммут в виде подобия крупной собаки или волка. Непременным ее атрибутом стала львиная грива, т.е. Аммут со временем приобрела более естественные черты — египтяне рисовали тех, кого наблюдали вокруг себя. Гиена, например, — один из самых кровожадных и безжалостных хищников. Но удивительней всего то, что она становится похожей на Капитолийскую волчицу (ср. с Рис.18 и 19):

_23. Капитолийская волчица. Скульптура этрусской работы. Бронза (Всемирная история. Том 2).

Хотя, учитывая хронологию, правильней говорить, что прообразом Капитолийской волчицы послужила именно Аммут. Это доказывается не только внешним сходством, но и рядом других признаков. Традиционно Капитолийская волчица изображается на постаменте, который подразумевается в качестве Капитолийского холма (детей добавили в XV веке):

_24. Капитолийская волчица. Capitoline Museum. Бронза.

Но в древнеегипетских сценах суда Осириса на постаменте, если он там присутствует, всегда сидит Аммут.

Известно также, что вплоть до XV века в рассказах и легендах Капитолийская волчица участвует в судах и казнях, что полностью соответствует роли Аммут в суде Осириса: «волчицу из бронзы, украсившую площадь Рима, упоминает еще Плиний Старший, о ней писали Цицерон и Тит Ливий. Возле символической фигуры совершалось правосудие в Риме». Причем, название холма, очевидно, происходит от латинского слова capitalis.⁴

________________________________

[4] capitalis — касающийся головы, т.е. жизни, весьма опасный, смертельный;

res capitalis — тяжкое уголовное дело (грозящее смертью или лишением всех гражданских прав);

poena capitalis — высшая мера наказания, смертная казнь.

Аммут тоже смертельно опасна, следовательно семантика слова «капитолийский» соответствует роли Аммут в суде Осириса. Поэтому не удивительно, что в присутствии Капитолийской волчицы вершилось правосудие — на это указывает ее имя.

Но если внимательно присмотреться, то Капитолийская волчица — это вовсе не волчица, т.к. на ней хорошо различима грива, характерная для Аммут.

Голова и морда Капитолийской волчицы — не волчьи. Более всего ее выдают округлые уши гиены:

_25. Капитолийская волчица, гиена и волк.

Капитолийская волчица и Аммут обладают двумя характерными признаками: большими висящими сосками и наличием гривы (Рис.26), напоминающей парик (Рис.27).

_26. Сравнение экстерьеров Капитолийской волчицы и Аммут в поздней интерпретации.

Любопытно, что парики (аллонжи), ставшие популярными в Европе в XVIII веке, должны были, по задумке Людовика XIV, напоминать львиную гриву. А ныне их продолжают носить английские судьи, чьи парики уже не отличаются от «вязанной» гривы Аммут. Вероятно, это совпадение не случайно.

_27. Сравнение парика английского судьи и гривы-парика Капитолийской волчицы.

Перечислю основные общие признаки Аммут и Капитолийской волчицы:

1. Самки, напоминающие крупную собаку с раскрытой зубастой пастью и висящими сосками.

2. Наличие гривы или парика.

3. Обе сидят на одинаковых холмах-постаментах.

4. Участвовали в судах, на которых решались вопросы жизни или смерти.

Семантика, внешний вид и поведение обоих персонажей идентичны, следовательно нами установлено, что бронзовая статуя, называемая Капитолийская волчица, изображает пожирательницу душ Аммут и выполнена в виде подобия гиены. Вполне вероятно, статуя была отлита в Египте в греко-римский период (развитая технологии медного и бронзового литья достоверно прослеживается в Египте, начиная с VI династии — за 2300 лет до н.э.), а затем перевезена в Рим. Очевидно, там она олицетворяла римское право, будучи непременным атрибутом римского правосудия. В свою очередь миф о братьях Ромуле и Реме, якобы вскормленных волчицей, также нельзя считать оригинальным, т.к. он представляет собой извод древнеегипетского мифа о братьях Осирисе и Сете.

Однако не может быть и речи о строгом доказательстве с анатомической точки зрения принадлежности Аммут и Капитолийской волчицы к тому или иному виду фауны, т.к. мы не можем знать исходный замысел создателей их образов. Но в пользу гиены говорит следующее обстоятельство. Первоначальный гибрид Аммут включал в себя только животных Африки, в которой крупные волки не водятся, поэтому гиена — единственный кандидат на роль крупного животного похожего на собаку или волка, которого могли изображать древние египтяне. А на основании вышеперечисленных признаков прообразом Капитолийской волчицы была именно Аммут.

Не вызывает сомнения происхождение слова «геенна» (лат. gehenna, греч. γέεννα) от названия гиены (лат. hyaenae, греч. ὕαινα), которое слегка было изменено для облагораживания «богодухновенного» текста от языческой нечисти. Но почему геенна оказалась огненной и откуда появился змей? Дело в том, что иконописцы оказались в непростом положении — им необходимо было на достаточно компактной поверхности отобразить «Книгу мертвых», которая сама по себе была весьма обширной и запутанной. К тому же существовало несколько школ с различающейся трактовкой содержания «Книги мертвых», объем которой со временем только возрастал — жрецы без дела не сидели. Очевидно, благосостояние оных напрямую зависело от их необузданной фантазии, апофеозом которой стали грандиозные росписи гробниц XIX династии:

_28. Гробница Сети I.

Еще в период XVIII династии «Книга мертвых» обогатилась сведениями об огненном озере:

_29. Огненное озеро, фрагмент «Книги мертвых» Ани, XIX династия.

На одном из представленных выше фрагменте «Книги мертвых» (Рис.13) также изображено огненное озеро, рядом с которым отдыхает Аммут — грешник мог сгореть целиком в озере либо его сердце съедала Аммут после суда Осириса.

Но впервые сюжет с огненным озером появляется в текстах саркофагов эпохи Нового царства — в «Книге двух Путей» — и в росписях гробниц, тексты которых условно называют «Книга врат».

Если обратиться к Библии, то в ней также встречается огненное озеро, причем без какой-либо связи с гееной огненной:

Иконописцы вынуждены были исхитриться и как-то объединить плотоядное животное с огненным озером, которое изображено на всех рассматриваемых иконах, кроме одной на Рис.8. Собственно до иконописцев аналогичная задача стояла перед евангелистами, незатейливо скрестившими огонь и гиену, получив таким образом геенну огненную. Иконникам оставалось лишь обыграть красный язык Аммут, сделав его огненным, и поселить зубастое чудище прямо в огненное озеро или в непосредственной близости от него.

Язык гееной огненной направлен либо в сторону Христа, либо на весы, что полностью согласуется с поведением Аммут на суде Осириса.

Чтобы закрыть тему весов, следует объяснить происхождение руки, которая их держит на иконах Страшного суда. Во-первых, стационарные весы, изображенные на суде Осириса, — это мало кому доступная роскошь. Обычно весы подвешивали за веревку или держали в руках. Во-вторых, в большинстве случаев в сцене суда Осириса на весах сидит небольшой павиан — ипостась Тота, — который иногда плохо различим — Рис.20 и 22. Иконописец, не будучи зоологом, мог и не узнать, кто это, поэтому интерпретировал павиана в соответствии со своими представлениями о висячих весах и нарисовал держащую руку. Еще один характерный момент связан с весами — распоясавшиеся черти пытаются перевесить на свою сторону чашу весов. И снова обращаем внимание на примеры суда Осириса (Рис. 11, 17-22) — в них обычно с весами управляются боги Анубис и Хор. Человек, плохо знакомый с древнеегипетской символикой и пантеоном, может легко принять их за демонов, что, очевидно, и произошло — «демоны» перекочевали в иконографию Страшного суда. Однако попытки перевешивания чаши весов изредка все-таки встречается в сценах суда Осириса, как, например, на Рис. 19 и 20, где ребенок удерживает чашу весов, не давая сердцу перевесить перо Маат. Видимо, в этих эпизодах изображены дети-посланники, чьи непорочные души вхожи к Осирису — в чертог Двух истин. Но это тема отдельного исследования, выходящего за рамки данной работы.

__________________________________________

__________________

РЕМАРКА ПО ПОВОДУ ЭТИМОЛОГИИ НАЗВАНИЯ КАПИТОЛИЙСКОГО ХОЛМА

Нужно отметить, что слово capitalis, в приведенных контекстах, имеет отношение к судопроизводству только в связке со словами, имеющими касательство к юриспруденции. Например, слово res, в значении «судебное дело, процесс» (а есть и иные значения у этого слова, к судопроизводству не имеющие отношения) — это специальный юридический термин. Слово capitalis, в сочетании с этим словом, подразумевает в себе значение «чрезвычайности», т.е. наивысшей степени. Та же ситуация и со словом poena (наказание) в словосочетании poena capitalis.

Тот же смысл вкладывается и в слова Капитолий, капитель и проч.:

Т.е. основные значения слов этого корня: «головной (главный)», «наивысший». Причем эти понятия — друг друга дополняющие, но от суда далекие.

Любопытно, что слово, якобы заимствованно у греков (что похоже на правду):

Однако греческое слово Καπιτώλιον (Капитолий) явно заимствовано в обратную сторону, ибо является калькой с латыни.

_______________________________

Другая версия происхождения слова Капитолий. Гораздо более интересно значение слова κάπτω:

По хорошей традиции римляне заимствовали у греков и это слово. Но его значение несколько изменилось в процессе эволюции:

Заметьте, если греческое κάπτω ассоциируется конкретно с «пожирательницей» Аммут, то латинское capto имеет уже расплывчатый карательно-судебный подтекст.

Этимология Капитолийского холма, вероятно, «претерпела изменение» со временем, благо, что нашлось подходящее по созвучию слово. Согласитесь, понятие «главный», возвышающийся (над другими), т.е. «наивысший», звучит гораздо более значимо, нежели «всепожирающий»?

_______________________________

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Андрей Кудрявец

ПАЛЕОГЕНЕЗИС СТРАШНОГО СУДА

Страшный суд — одно из центральных учений авраамических религий о финальном искупительном акте, суть которого выражается фразой, проходящей рефреном через весь Новый завет: ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его. (МФ, 16:27). Таким образом Страшный суд выступает инструментом устрашения для поддержания в обществе определённых морально-этических норм, большинство из которых также перечисляются в Новом Завете.

«Напоминая о Страшном суде, святая Церковь зовет каждого к покаянию, при этом указывая и на истинный смысл надежды на милосердие Божие: Господь милосерд, но при этом Он праведный Судия, имеющий воздать каждому по делам его. (Откр. 22:12). Поэтому не следует заблуждаться относительно ответственности за свое нравственное состояние и злоупотреблять долготерпением Божиим». (Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. Киев, 1893)

Сцена Страшного суда описывается следующим образом:

Ангелы при кончине века соберут избранных от четырех ветров от края небес до края их (Мф.24:31), а также соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие (Мф.13:41) и отделят злых из среды праведных (Мф.13:49. По учению апостольскому, «всем нам должно явиться пред судилище Христово» (2Кор.5:10), «все мы предстанем на суд Христов» (Рим.14:10). Бог через Иисуса Христа будет судить иудеев и язычников (Рим.2:9), живых и мертвых (Деян.10:42; 2Тим.4:1), то есть имеющих воскреснуть из мертвых и тех, которые останутся до воскресения в живых, но, подобно воскресшим, изменятся (1Кор.15:51-52), а также, кроме людей, и злых ангелов (Иуд.6; 2Пет.2:4). Судимы будут не только дела людей, как добрые, так и злые (Мф.25:35-36, 2Кор.5:10), но и всякое праздное их слово (Мф.12:36). Праведным Судия скажет: «приидите благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира» (Мф.25:34), грешные же услышат такой приговор: «идите от Мене проклятии во огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф.25:41).

Сразу отмечу упоминание в Новом Завете четырех ветров, аллегорические изображения которых выявлены в древнеегипетской погребальной иконографии [1], что в совокупности с другими признаками наводит на мысль о преемственности христианской иконографией древнеегипетских канонов.

Описание Страшного суда очень расплывчато и неконкретно — из него невозможно понять, как и что будет происходить. Видимо, этот пробел должна была ликвидировать иконография Страшного суда. Как пишут специалисты, «истоки изображения Страшного суда восходят к IV в., к фресковой живописи катакомб. Первоначально Суд Божий был представлен в сюжетах отделения овец от козлищ и притчи о десяти девах. В V-VI вв. появляются отдельные части картины самого Страшного суда, а к VIII в. в Византии появляется законченная композиция» (Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. М., 2001.).

«Позднее Страшный суд утвердился в системе стенных росписей как византийских, так и русских храмов, был распространен также и на Западе. На Руси известно наиболее раннее фресковое изображение Страшного суда в Кирилловом монастыре в Киеве, выполненное в XII в., в Георгиевском соборе Старой Ладоги (80-е годы XII в.), в церкви Спаса Нередицы в Новгороде (1199г.), в Дмитровском соборе во Владимире (конец XII в.). До нас дошли также фрагменты Страшного суда, написанного преподобным Андреем Рублевым и Даниилом Черным на стенах в Успенском соборе Владимира. Наиболее раннее известное изображение в иконописи относится к XV в. (икона в Успенском соборе Московского Кремля).»

(Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи XI - начала XVIII вв. Гос. Третьяковская галерея. Т. 1-2. М., 1963.)

Из икон Страшного суда домонгольского периода удалось найти лишь фрагмент из Дмитриевского собора во Владимире:

_1. Фрагмент Страшного суда из Дмитриевского собора во Владимире.

Икона изображает Страшный суд схематично — понятно только, что праведников и грешников развели в разные стороны, причем последние, видимо, охвачены огнем.

Более развитый вид сцена приобретает на иконе из Успенского собора Московского кремля:

_2. Икона «Страшный суд», конец XIV-начало XV века (Москва, Успенский собор)

Вверху, в круглой мандорле, находится Иисус. Под ним стоит трон этимасии,¹ от которого вниз опускается рука, сжимающая плохо различимый предмет. По сюжету иконы, Иисус расположил праведников одесную, а грешников — ошую. Грешники находятся во власти чертей и объяты пламенем. Казалось бы, картина проясняется: грешников поглотила «геенна огненная». Но смущает неизвестно откуда взявшийся змей, который тянется огненной струей от геены огненной и до стоп Иисуса.

________________________________

[1] Престол этимасии (от греч. ἑτοιμασία ἡ готовность) — богословское понятие престола, приготовленного для второго пришествия Иисуса Христа, грядущего судить живых и мертвых.

Змей не давал покоя практически всем искусствоведам, которые в итоге сошлись на «змее мытарств». Змей присутствует на многих иконах Страшного суда, иногда на нем нанизаны кольца, которые интерпретируются как «кольца мытарств»:

_3. Страшный суд, XVI век. Украина.

_4. Страшный суд, конец XVIII века.

_5. Страшный суд, XVII век.

В большинстве случаев змей простирается до ноги молящегося Адама, но выясняется одна немаловажная деталь — змей выходит из пасти неведомого животного (иногда двухголового), обитающего в геене огненной. Исследователи считают его аллегорией геены огненной. Но более всего их поражает отсутствие на многих иконах змея:

_6. Фреска в монастыре Баламанд, Ливан, XVII в.

_7. Икона «Страшный суд», XVIII век.

_8. «Второе пришествие Господа и Страшный суд», Монастырь Метеоры, XVII в.

_9. Польша, (Lipie), XVII в.

_10. Польша, конец XVI - начало XVII вв.

Вместо змея часто изображался огненный язык, шедший либо до весов, либо до стоп Иисуса. Причем взвешивание — центральный сюжет иконы Страшного суда. Как правило весы держит рука, идущая от трона этимасии, вместо которого иногда изображалась символика Голгофы и (или) кафедра (Рис.4,7,9,10). Совершенно очевидно, что на Рис.2 также нарисованы весы, которые ныне стали трудно различимыми.

Интерпретация сцены Страшного суда всегда представляла для ученых большую проблему, с которой — и надо это признать — они не справились. Дело в том, что изначально на вооружение ими был взят неверный подход, опиравшийся, главным образом, на церковные догматы и богословские писания. Исследователи не удосужились определить истинные корни учения о Страшном суде, которые христианская церковь присвоила себе. Вероятно, даже и не пытались. Именно поэтому учение о Страшном суде рассматривалось исключительно в рамках эволюции церковных догм, а его иконография прослеживается лишь с первых веков нашей эры. Ученые пошли на поводу духовенства и отринули предшествующие эпохи, как не имеющие к христианству никакого отношения. В результате — тупик и полное непонимание христианской текстологии и символики. Неужели и мы должны поверить в сошествие на землю богочеловека, рассматривая предшествующую историю человечества вне связи с эрой христианства?

А ведь сюжет Страшного суда не несет в себе ничего принципиально нового, т.к. он обнаруживает удивительное сходство с древнеегипетской сценой психостасии!²

________________________________

[2] ψυχοστασία (ψῡχο-στᾰσία) ἡ взвешивание душ.

ГЕЕННА ОГНЕННАЯ

Различные варианты сцен Страшного суда показывают, что змей мытарств имеет с гееной огненной тесную связь, т.к. выходит из ее пасти (на Рис.3 геена сливается с огненным озером, но на ее присутствие указывает хорошо различимый черт, сидящий на ней).

Считается, что понятие о геене огненной пришло из Библии, вот что говорится о ней в Новом завете:

А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной. (Мф. 5:22)

И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. (Мф. 10:28)

и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную. (Мф. 18:9)

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. (Мф. 23:15)

Змии, порождения ехиднины! Как убежите вы от осуждения в геенну? (Мф. 23:33)

И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый... (Мк. 9:43)

И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый... (Мк. 9:45)

И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. (Мк. 9:47)

И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. (Иак.3:6)

Ничего существенного для понимания образа геены Библия не дает. Из нее следует, что геенна огненная — это неугасимый огонь, а евангелист Марк добавляет червя, который обитает в геене и «не умирает». Червя еще можно с определенной натяжкой ассоциировать с иконописным змеем мытарств, но в целом вид геены остается нераскрытым.

Таким образом, известное толкование геены огненной, как некой долины у стен Иерусалима, следует признать вымыслом схолиастов, выводящих слово «геенна» от ветхозаветного имени Енном. Очевидно, поводом для этих этимологических изысканий послужило созвучие геенны с Енномом и более ничего. Ибо иконография геены прямо указывает на фантастическое огнедышащее животное с огромной зубастой пастью. Не могли ведь иконописцы сами выдумать канонический образ геены огненной — одного из главных действующих лиц Страшного суда! Логика подсказывает, что они следовали более раннему канону, указывать который по идеологическим причинам было запрещено. Если, например, выяснится, что иконы и Библия имеют дохристианские протографы, то это, в первую очередь, ставит под сомнение основополагающий догмат о сошествии Христа на землю. Поэтому протографы были объявлены языческой ересью, что сопровождалось гонениями и разного рода запретами — вплоть до уничтожения протографов (иконоборчество) и казни еретиков.

Рассмотрим упоминавшуюся выше древнеегипетскую сцену взвешивания души из «Книги мертвых» осириса Хунефера:

_11. Фрагмент «Книги мёртвых» Хунефера.

В ее центре, как и на христианских иконах Страшного суда, изображены весы, на левой чаше которых взвешивается сердце имярека с помощью пера богини правды и справедливости Маат. Чтобы пройти испытание, сердце должно быть легким,³ иначе «подсудимого» ждет не вечная жизнь на райских полях Иару, а смерть, когда сердце съедает чудовище Аммут (Amat, Amamat, Amam, Am-mit), которое нас в данном случае интересует более всего, т.к. Аммут — явный претендент на прообраз «геены огненной».

________________________________

[3] Этот сюжет перекликается с евангелической идиомой «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3), которая в действительности должна звучать так: блаженны легкие сердцем, ибо их есть Царство Небесное.

Знаменательно, что психостасия сохранилась в русской сказке «Ведьма и Солнцева сестра». В ней у Ивана рождается сестра-ведьма, которая всех пожирает. Он бежит от нее к «Солнцевой сестре». «В то самое время подскакал Иван-царевич к теремам Солнцевой сестрицы и закричал: «Солнце! Солнце! Отвори оконце!» Солнцева сестрица отворила окно, и царевич вскочил в него вместе с конем. Ведьма стала просить, чтоб ей выдали брата головою. Солнцева сестра ее не послушала и не выдала. Тогда говорит ведьма: «Пусть Иван-царевич идет со мной на весы, кто кого перевесит. Если я перевешу — так я его съем, а если он перевесит — пусть меня убьет». Пошли; сперва сел на весы Иван-царевич, а потом и ведьма полезла: только ступила ногой, так Ивана-царевича вверх и подбросило, да с такой силой, что он прямо попал на небо, к Солнцевой сестре в терема; а ведьма-змея осталась на земле» («Исторические корни Волшебной сказки» В.Пропп).

Обычно Аммут изображалась в виде гибрида бегемота, крокодила льва и пятнистой гиены (Рис.12), т.е. Аммут это — воплощение всех ужасов, с которыми сталкивались египтяне:

_12. Аммут наблюдает за действиями Тота, фрагмент «Книги мертвых» Ани, XIX династия.

_13. Аммут, фрагмент «Книги мертвых» Небкеда, XIX династия.

_14. Аммут, фрагмент рельефа гробницы.

_15. Статуя Аммут.

_16. Аммут, фрагмент «Книги мертвых».

Нетрудно заметить, что в изображении Аммут нет строгого канона — встречаются разные варианты прочтения ее образа, которые объединяет несколько общих признаков: Аммут — это крупное зубастое животное с львиной гривой, готовое насладиться живой плотью. Часто сидит, высунув длинный красный язык. Обычно ее рисовали либо напротив Осириса, от которого она ждала «угощения» — сердце грешника:

_17. Прорисовка древнеегипетского рельефа с изображением суда Осириса.

_18. Суд Осириса, фрагмент «Книги мертвых».

_19. Суд Осириса, фрагмент «Книги мертвых».

_20. Суд Осириса, фрагмент «Книги мертвых».

Либо под весами (см. также Рис.11):

_21. Аммут, фрагмент «Книги мертвых».

Либо смотрящей на весы:

_22. Суд Осириса, фрагмент «Книги мертвых».

Очевидно, в двух последних случаях Аммут хватала сердце прямо с весов.

Начиная с Рис.14 (кроме Рис.21) можно проследить устойчивую тенденцию изображать Аммут в виде подобия крупной собаки или волка. Непременным ее атрибутом стала львиная грива, т.е. Аммут со временем приобрела более естественные черты — египтяне рисовали тех, кого наблюдали вокруг себя. Гиена, например, — один из самых кровожадных и безжалостных хищников. Но удивительней всего то, что она становится похожей на Капитолийскую волчицу (ср. с Рис.18 и 19):

_23. Капитолийская волчица. Скульптура этрусской работы. Бронза (Всемирная история. Том 2).

Хотя, учитывая хронологию, правильней говорить, что прообразом Капитолийской волчицы послужила именно Аммут. Это доказывается не только внешним сходством, но и рядом других признаков. Традиционно Капитолийская волчица изображается на постаменте, который подразумевается в качестве Капитолийского холма (детей добавили в XV веке):

_24. Капитолийская волчица. Capitoline Museum. Бронза.

Но в древнеегипетских сценах суда Осириса на постаменте, если он там присутствует, всегда сидит Аммут.

Известно также, что вплоть до XV века в рассказах и легендах Капитолийская волчица участвует в судах и казнях, что полностью соответствует роли Аммут в суде Осириса: «волчицу из бронзы, украсившую площадь Рима, упоминает еще Плиний Старший, о ней писали Цицерон и Тит Ливий. Возле символической фигуры совершалось правосудие в Риме». Причем, название холма, очевидно, происходит от латинского слова capitalis.⁴

________________________________

[4] capitalis — касающийся головы, т.е. жизни, весьма опасный, смертельный;

res capitalis — тяжкое уголовное дело (грозящее смертью или лишением всех гражданских прав);

poena capitalis — высшая мера наказания, смертная казнь.

Аммут тоже смертельно опасна, следовательно семантика слова «капитолийский» соответствует роли Аммут в суде Осириса. Поэтому не удивительно, что в присутствии Капитолийской волчицы вершилось правосудие — на это указывает ее имя.

Но если внимательно присмотреться, то Капитолийская волчица — это вовсе не волчица, т.к. на ней хорошо различима грива, характерная для Аммут.

Голова и морда Капитолийской волчицы — не волчьи. Более всего ее выдают округлые уши гиены:

_25. Капитолийская волчица, гиена и волк.

Капитолийская волчица и Аммут обладают двумя характерными признаками: большими висящими сосками и наличием гривы (Рис.26), напоминающей парик (Рис.27).

_26. Сравнение экстерьеров Капитолийской волчицы и Аммут в поздней интерпретации.

Любопытно, что парики (аллонжи), ставшие популярными в Европе в XVIII веке, должны были, по задумке Людовика XIV, напоминать львиную гриву. А ныне их продолжают носить английские судьи, чьи парики уже не отличаются от «вязанной» гривы Аммут. Вероятно, это совпадение не случайно.

_27. Сравнение парика английского судьи и гривы-парика Капитолийской волчицы.

Перечислю основные общие признаки Аммут и Капитолийской волчицы:

1. Самки, напоминающие крупную собаку с раскрытой зубастой пастью и висящими сосками.

2. Наличие гривы или парика.

3. Обе сидят на одинаковых холмах-постаментах.

4. Участвовали в судах, на которых решались вопросы жизни или смерти.

Семантика, внешний вид и поведение обоих персонажей идентичны, следовательно нами установлено, что бронзовая статуя, называемая Капитолийская волчица, изображает пожирательницу душ Аммут и выполнена в виде подобия гиены. Вполне вероятно, статуя была отлита в Египте в греко-римский период (развитая технологии медного и бронзового литья достоверно прослеживается в Египте, начиная с VI династии — за 2300 лет до н.э.), а затем перевезена в Рим. Очевидно, там она олицетворяла римское право, будучи непременным атрибутом римского правосудия. В свою очередь миф о братьях Ромуле и Реме, якобы вскормленных волчицей, также нельзя считать оригинальным, т.к. он представляет собой извод древнеегипетского мифа о братьях Осирисе и Сете.

Однако не может быть и речи о строгом доказательстве с анатомической точки зрения принадлежности Аммут и Капитолийской волчицы к тому или иному виду фауны, т.к. мы не можем знать исходный замысел создателей их образов. Но в пользу гиены говорит следующее обстоятельство. Первоначальный гибрид Аммут включал в себя только животных Африки, в которой крупные волки не водятся, поэтому гиена — единственный кандидат на роль крупного животного похожего на собаку или волка, которого могли изображать древние египтяне. А на основании вышеперечисленных признаков прообразом Капитолийской волчицы была именно Аммут.

Не вызывает сомнения происхождение слова «геенна» (лат. gehenna, греч. γέεννα) от названия гиены (лат. hyaenae, греч. ὕαινα), которое слегка было изменено для облагораживания «богодухновенного» текста от языческой нечисти. Но почему геенна оказалась огненной и откуда появился змей? Дело в том, что иконописцы оказались в непростом положении — им необходимо было на достаточно компактной поверхности отобразить «Книгу мертвых», которая сама по себе была весьма обширной и запутанной. К тому же существовало несколько школ с различающейся трактовкой содержания «Книги мертвых», объем которой со временем только возрастал — жрецы без дела не сидели. Очевидно, благосостояние оных напрямую зависело от их необузданной фантазии, апофеозом которой стали грандиозные росписи гробниц XIX династии:

_28. Гробница Сети I.

Еще в период XVIII династии «Книга мертвых» обогатилась сведениями об огненном озере:

«После изображения дверей к этим путям дается карта, разделенная во всю длину красной полосой, изображающей «море огненное»: сверху от нее — «водные пути», снизу — сухопутные. Первые ведут сначала вдоль огненного озера; текст предупреждает на перекрестке у огненного моря: «не иди к нему»... В Дуате имеются пещеры, озера пламени, где сжигаются души, тела и даже тени грешников». (М.А. Чегодаев, Древнеегипетская «Книга Мертвых»)

_29. Огненное озеро, фрагмент «Книги мертвых» Ани, XIX династия.

На одном из представленных выше фрагменте «Книги мертвых» (Рис.13) также изображено огненное озеро, рядом с которым отдыхает Аммут — грешник мог сгореть целиком в озере либо его сердце съедала Аммут после суда Осириса.

Но впервые сюжет с огненным озером появляется в текстах саркофагов эпохи Нового царства — в «Книге двух Путей» — и в росписях гробниц, тексты которых условно называют «Книга врат».

Если обратиться к Библии, то в ней также встречается огненное озеро, причем без какой-либо связи с гееной огненной:

...а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. (Откр. 20:10)

И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. (Откр. 20:14,15)

Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. (Откр. 21:8)

Иконописцы вынуждены были исхитриться и как-то объединить плотоядное животное с огненным озером, которое изображено на всех рассматриваемых иконах, кроме одной на Рис.8. Собственно до иконописцев аналогичная задача стояла перед евангелистами, незатейливо скрестившими огонь и гиену, получив таким образом геенну огненную. Иконникам оставалось лишь обыграть красный язык Аммут, сделав его огненным, и поселить зубастое чудище прямо в огненное озеро или в непосредственной близости от него.

Язык гееной огненной направлен либо в сторону Христа, либо на весы, что полностью согласуется с поведением Аммут на суде Осириса.

Чтобы закрыть тему весов, следует объяснить происхождение руки, которая их держит на иконах Страшного суда. Во-первых, стационарные весы, изображенные на суде Осириса, — это мало кому доступная роскошь. Обычно весы подвешивали за веревку или держали в руках. Во-вторых, в большинстве случаев в сцене суда Осириса на весах сидит небольшой павиан — ипостась Тота, — который иногда плохо различим — Рис.20 и 22. Иконописец, не будучи зоологом, мог и не узнать, кто это, поэтому интерпретировал павиана в соответствии со своими представлениями о висячих весах и нарисовал держащую руку. Еще один характерный момент связан с весами — распоясавшиеся черти пытаются перевесить на свою сторону чашу весов. И снова обращаем внимание на примеры суда Осириса (Рис. 11, 17-22) — в них обычно с весами управляются боги Анубис и Хор. Человек, плохо знакомый с древнеегипетской символикой и пантеоном, может легко принять их за демонов, что, очевидно, и произошло — «демоны» перекочевали в иконографию Страшного суда. Однако попытки перевешивания чаши весов изредка все-таки встречается в сценах суда Осириса, как, например, на Рис. 19 и 20, где ребенок удерживает чашу весов, не давая сердцу перевесить перо Маат. Видимо, в этих эпизодах изображены дети-посланники, чьи непорочные души вхожи к Осирису — в чертог Двух истин. Но это тема отдельного исследования, выходящего за рамки данной работы.

__________________

РЕМАРКА ПО ПОВОДУ ЭТИМОЛОГИИ НАЗВАНИЯ КАПИТОЛИЙСКОГО ХОЛМА

Андрей Кудрявец:

«capitalis — касающийся головы, т.е. жизни, весьма опасный, смертельный;

res capitalis — тяжкое уголовное дело (грозящее смертью или лишением всех гражданских прав);

poena capitalis — высшая мера наказания, смертная казнь».

Нужно отметить, что слово capitalis, в приведенных контекстах, имеет отношение к судопроизводству только в связке со словами, имеющими касательство к юриспруденции. Например, слово res, в значении «судебное дело, процесс» (а есть и иные значения у этого слова, к судопроизводству не имеющие отношения) — это специальный юридический термин. Слово capitalis, в сочетании с этим словом, подразумевает в себе значение «чрезвычайности», т.е. наивысшей степени. Та же ситуация и со словом poena (наказание) в словосочетании poena capitalis.

Тот же смысл вкладывается и в слова Капитолий, капитель и проч.:

Capitōlium, ī n

1) высшая точка Капитолийского холма в Риме, к зап. от форума, с храмами Юпитера, Юноны и Минервы (на противоположной вершине Капитолийского холма находился римский кремль — arx) Pl, Cato, C etc.;

2) в широком смысле — весь Капитолийский холм Pl etc.

capitellum, ī n [demin. к caput]

1) утолщенный конец, головка (paracenterii Veg);

2) архит. капитель Vlg, Eccl.

Т.е. основные значения слов этого корня: «головной (главный)», «наивысший». Причем эти понятия — друг друга дополняющие, но от суда далекие.

Любопытно, что слово, якобы заимствованно у греков (что похоже на правду):

caput лат. 1) голова; 2) верхняя (главная, исходная) часть или головка; 3) разум, рассудок; 4) человек, лицо; 5) голова, жизнь; 6) глава, начальник, руководитель, вожак, предводитель;

κάρα греч. 1) голова; 2) лик, лицо; 3) вершина, верхушка.

Однако греческое слово Καπιτώλιον (Капитолий) явно заимствовано в обратную сторону, ибо является калькой с латыни.

Καπιτώλιον τό Polyb. = лат. Capitolium

Καπιτώλιος 3 капитолийский Polyb.

_______________________________

Другая версия происхождения слова Капитолий. Гораздо более интересно значение слова κάπτω:

κάπτω

1) (широко разинув рот) проглатывать (τὸ ὕδωρ Arst.); жадно пожирать (ἐμπίδας Arph.);

2) наедаться до отвала Arph.

По хорошей традиции римляне заимствовали у греков и это слово. Но его значение несколько изменилось в процессе эволюции:

capto, āvī, ātum, āre [intens. к capio]

1) хватать, ловить (feras V; leporem laqueo H; pisces arundine Tib);

2) стараться достать, усиленно добиваться, гнаться, настойчиво домогаться (adulatores cenas divitum captant Pt): c. occasionem C стараться уловить момент, использовать случай; c. risus famamque dicacis H стараться возбуждать смех и стяжать славу остряка; c. sermonem alicujus Pt подслушивать чью-л. речь; c. testamenta H, Sen всемерно добиваться завещания (в свою пользу), стремиться урвать (заполучить) наследство; c. aliquem M стараться расположить кого-л. в свою пользу; c. insidiis hostem L завлечь врага в засаду;

3) извращать, искажать, перетолковывать (verba Dig).

captio, ōnis f [capio]

1) уловка, хитрость, обман (in captionem incidere Q);

2) ложное доказательство, софизм (c. sophistica AG);

3) ловушка (laqueus et c. Vlg); вред, ущерб (ne quid captioni mihi sit Pl);

4) получение, взимание (pignoris G).

Заметьте, если греческое κάπτω ассоциируется конкретно с «пожирательницей» Аммут, то латинское capto имеет уже расплывчатый карательно-судебный подтекст.

Этимология Капитолийского холма, вероятно, «претерпела изменение» со временем, благо, что нашлось подходящее по созвучию слово. Согласитесь, понятие «главный», возвышающийся (над другими), т.е. «наивысший», звучит гораздо более значимо, нежели «всепожирающий»?

_______________________________

Комментарии (4):

Екатерина_Гниденко

04-02-2014-13:45

удалить

вне сомнения христианство очень много взяло из Египта, и скорее всего через Рим, который обладал Египтом, но вот по поводу "Геены огненной"... если я не ошибаюсь это вполне реаольное место в Израиле, оно и называлось "гееной" перевод к сожалению я не помню, и пусть даже семитские племена бежали из Египта, но зачем называть местность именем животного из другой страны, не совсем понятно.

Ответ на комментарий Екатерина_Гниденко #

Автор статьи упоминает официальную (общепринятую) точку зрения:

На еврейском Ge Hinnom (от которого якобы, геена) буквально означает «Долина Еннома». Объяснение, почему долина Еннома зовётся огненной, выглядит не особо вразумительно. С одной стороны, там была свалка, на которой сжигалось старьё и некие мёртвые животные. С другой стороны, это место располагалось у солнечных ворот Иерусалима, где устраивались языческие обряды. Оба этих, казалось бы, противоречащих друг другу обстоятельства связываются следующей сентенцией:

Я бы ещё понял, если бы свалку устроили иудеи на месте сакрального языческого места. Но весь смех в том, что предлагается версия о расположении капища на свалке. Считаете эту версию более убедительной? ;)

Опять же еврейская Геена – это географическое место. А.Кудрявец же повествует о религиозно-мистическом подземном мире с судом (Осириса) для усопших, и дальнейшем их распределением: геенной (Аммут) для нечестивых и тростниковыми полями Яру для чистых сердцем. Причём, эта египетская традиция – крайне древняя.

«следует признать вымыслом схолиастов, выводящих слово "геенна" от ветхозаветного имени Енном. Очевидно, поводом для этих этимологических изысканий послужило созвучие геенны с Енномом и более ничего.»

На еврейском Ge Hinnom (от которого якобы, геена) буквально означает «Долина Еннома». Объяснение, почему долина Еннома зовётся огненной, выглядит не особо вразумительно. С одной стороны, там была свалка, на которой сжигалось старьё и некие мёртвые животные. С другой стороны, это место располагалось у солнечных ворот Иерусалима, где устраивались языческие обряды. Оба этих, казалось бы, противоречащих друг другу обстоятельства связываются следующей сентенцией:

«Следует помнить, что в древних культурах практически любое действие было действием ритуальным, религиозно-магическим. Сжигание мусора и мёртвых животных – не исключение.»

Я бы ещё понял, если бы свалку устроили иудеи на месте сакрального языческого места. Но весь смех в том, что предлагается версия о расположении капища на свалке. Считаете эту версию более убедительной? ;)

Опять же еврейская Геена – это географическое место. А.Кудрявец же повествует о религиозно-мистическом подземном мире с судом (Осириса) для усопших, и дальнейшем их распределением: геенной (Аммут) для нечестивых и тростниковыми полями Яру для чистых сердцем. Причём, эта египетская традиция – крайне древняя.

Комментарии (4):

вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник СТРАШНЫЙ СУД | vissarion - Дневник vissarion |

Лента друзей vissarion

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»