ВЕСЕННИЙ СОЛНЦЕВОРОТ

26-04-2012 13:03

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Весенний солнцеворот — это одна из четырех стартовых точек. Они все важны в равной мере — на Коляду (рождение Хорса), на Масленицу, на Купалу и на Таусень (время Даждьбога) — четыре разных ритмических волны, четыре разных сюжета, четыре первоосновы мира, четыре матрицы и т.д. И, вот, тот, что наступает в марте — ритм начала действия, сюжет активного проявления в мире.

волны, четыре разных сюжета, четыре первоосновы мира, четыре матрицы и т.д. И, вот, тот, что наступает в марте — ритм начала действия, сюжет активного проявления в мире.

Младенец Хорс — новорожденное солнце, приходит в этот мир, чтоб спасти его от сил энтропии и смертельного холода. Хорс растет день ото дня, набирается сил, наполняет мир светом и теплом. День прибывает, морозы отступают. Но окончательно забороть Зиму юному солнцу не под силу, для этого он должен стать настоящим мужчиной, воином на коне с пикою в руке (такова традиция). И 21 марта, в день равноденствия, Хорс ритуально «умирал», чтоб через три дня воскреснуть в новом качестве. В качестве ярого весеннего солнца Ярилы — окончательно побеждающего холод зимы. Обряд умирания с последующим возрождением, вообще обычный при инициациях.

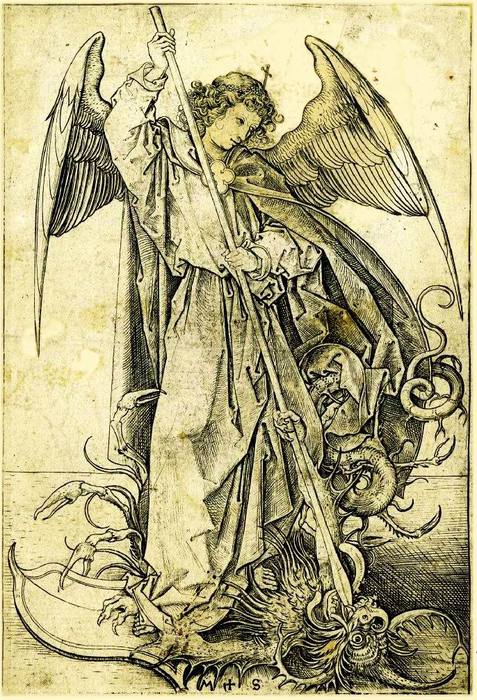

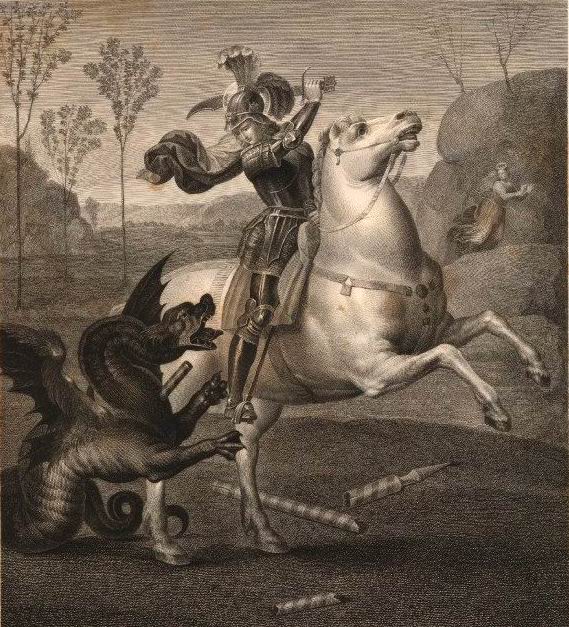

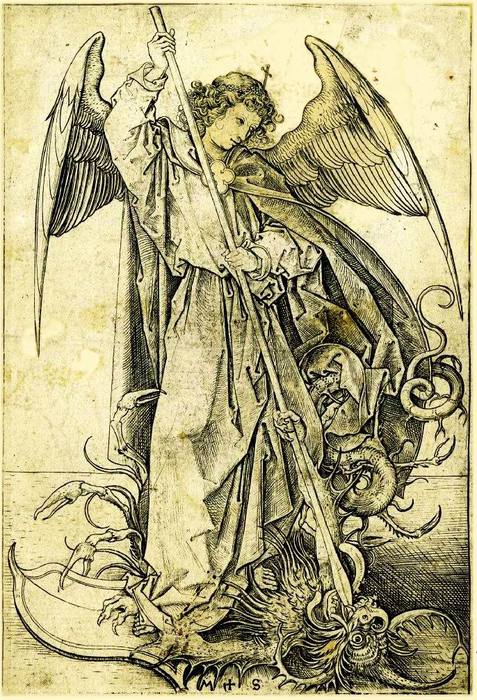

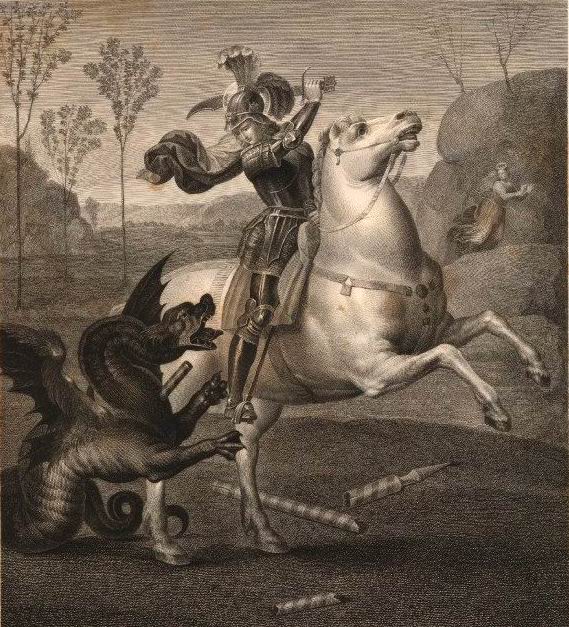

Итак, зима посрамлена, Ярила-Победоносец пронзает дракона своим копьем. Символизм, нужно заметить, заимствованный из египетской мистерии противостояния солнечного бога Ра и змея Апопа, пытающегося привнести хаос в мир. Теперь, «достигшее половой зрелости», весеннее солнце готово оплодотворить Землю, наполнить ее жизнью. Именно бог весеннего солнца Ярила имел фаллический символ, либо изображался в виде мужичка с ярко выраженным, гипертрофированным фаллическим достоинством.

Слово «Яр» заимствовано из ионийского (т.е. литературного греческого): εἶαρ, εἴᾰρος. Из сочетания слов εἶαρ («весна») + ἥλιος («солнце»), собственно, и происходит имя Ярилы — бога весеннего солнца.¹

___________________________

[1] Сравн. также с арамейским божеством Яриболом (Yarhibol), который почитался как «Повелитель весны». В храме Бэла в Дура-Европос был найден алтарь с посвящением на греческом языке богу Яриболу (ΘЄѠ IAPЄIBѠΛѠ).

Героический и, где-то даже, отчасти, воинственный образ Ярилы объясняется созвучием слов ἔᾰρος («весна») и ἥρως («герой», «воин»).

Интересно, что слово «яр» (ἔαρος, ион. εἴαρος) у греков этимологически близко к другим весенним аспектам, как то: начало с/х работ и деторождение.

В день летнего солнцестояния, на русальей неделе, Ярилу ритуально захоранивали, чтобы он через три дня возродился летним солнцем Купалой.

Тот же смысл имеют проводы весны в образе Костромы, в виде похорон либо сожжения соломенной куклы. Чтобы возродиться в новом качестве — нужно проститься со старым.

На плане развития человеческой личности, Купала соответствует возрасту зрелости, когда приобретены необходимые знания и накоплен определённый опыт для самореализации.

Даждьбог — это осеннее щедрое солнце, бог осеннего солнцеворота, завершение сбора урожая, приношения жертв, поминания предков и приготовлений к зиме. В конце года считается что солнце, пройдя годовой круг, состаривается и «умирает» в самый короткий день в году — Карачун. Поэтому на Коляду принято жечь костры, чтобы согреть новорожденное солнце Хорса, пришедшее на смену Даждьбогу.

МАСЛЕННИЦА

От равноденствия до равноденствия в течении года каждым человеком проживаются два мощных сюжета — в гостях у светлых богов и в гостях у темных богов.

Белобог и Чернобог — две неразрывные ипостаси бытия разделяют свое влияние именно по оси равноденствий. Путешествие в точку тепла и в точку холода, обращение к энергиям расцвета, расширения или же распада и остановки.

Масленица — это веселое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому.

Главными атрибутами масленицы являются блины и народные гуляния. До Крещения Руси (введения христианства) Масленица (Комоедицы) отмечалась в течение 7 дней, предшествующих дню Весеннего Равноденствия, и 7 дней после этого дня. Масленица — это время, когда пробуждается Природа и Солнце-дитя Коляда становится юношей Ярилой, а в организме человека происходит перенастройка гормональной системы, подготовка к весенней форме активности. Христианская Церковь оставила главное празднование Весны, дабы не вступать в противоречия с традициями русского народа, но сдвинула любимый народом праздник проводов зимы по времени, чтобы он не противоречил Великому Посту, и сократила срок праздника до 7 дней. [1]

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

В народной культуре славян Георгий — правоприемник Ярилы, защитник скота, «волчий пастырь». В народном сознании сосуществуют два образа святого: один из них приближен к церковному культу св. Георгия (греч. Ἅγιος Γεώργιος) — змееборца и христолюбивого воина, другой, весьма отличный от первого, к культу скотовода и землепашца, хозяина земли, покровителя скота, открывающего весенние полевые работы. Так, в народных легендах и духовных стихах воспеваются подвиги святого воина Егория (Георгия), устоявшего перед пытками и посулами «царища Демьянища (Диоклетианища)» и поразившего «люту змию, люту огненну». Мотив победы св. Георгия известен в устной поэзии восточных и западных славян. У поляков святой Ежи сражается с «вавельским смоком» (змеем из краковского замка).

Народный образ святого связан с приходом весны, земледелием, с началом сезонных с/х работ и скотоводством, с первым выгоном скота, который у восточных и части южных славян, а также в восточной Польше часто бывает на Юрьев день.

В народной традиции имя Георгий взаимозаменяемо не только с Юрием, но и с Григорием, и с Егорием (Иегорием). Рассмотрим этимологию этих имен.

Любопытно, что имя Георгий (Γεώργιος) имеет конкретно земледельческую этимологию, Григорий (Γρηγόριος) — пастушечью, а Егорий (Ἐγχώριος) «допускает, позволяет», определяет когда можно начинать с/х работы или выгонять скотину в поле.

Еще один интересный факт открывается в связи с этимологией имени Георгия, т.е. «землю (γῆ) обрабатывающего (ωργίος)». Дело в том, что слово ωργία (вспахивание) является также составным: ωρ-γία (= ωρόω γῆν) — вспахивание земли. Отсюда οὐρά, οὐραίος — борозда. Отсюда же заимствования в русском языке: орало — соха, орать — пахать. Т.е. с именем Георгий получается, в своем роде, тавтология: «землеобрабатывающий землю». Впрочем, это нюансы, так сказать, издержки словообразования.

Но возникает закономерный вопрос, если Георгий (он же Юрий-Егорий-Григорий) изначально увязан с аграрной темой, то откуда взялся воинственный образ змееборца?

То, что имена Георгия и египетского бога Гора весьма созвучны — замечено давно. Так же давно отмечено и заимствование иконографического образа всадника. Если исходить из тождества этих персонажей, то этимология имени Георгий (Γεώργιος) становится более вразумительной: Гор (Γεώρ) сын (γιός).²

С другой стороны, касательно имени Георгия, можно обратить внимание на созвучие слова οὐραίος (вспахивающий) со словами οὐρεύς (страж, хранитель), и ἄρειος (воинский, боевой, воинственный). Таким образом Георгий из пахаря (οὐραίος), обрабатывающего землю, легко трансформируется в воина (ἀρήϊος), свою землю охраняющего (οὐρεύς).

Да и значение имени Григорий (γρηγορέω, ἐγρηγορέω — бодрствовать, быть бдительным) можно толковать более расширительно, нежели функции пастуха: ἐγρηγόρως — «страж». А страж — это уже образ воина и защитника.

___________________________

[2] Гор — сын Осириса. Осирический культ, в составе триады Осирис, Исида, Гор, был широко распространен в Египте, особенно в Дельте Нила, и особенно в эллинистический и римский периоды Египта.

* * *

В русских (костромских, тверских) обходных юрьевских песнях обращаются к

св. Егорию и св. Макарию:

В хорватских песнях того же дня и назначения св. Георгий приезжает на «зеленом», т.е. сером в яблоках, коне:

Некоторые хорватские юрьевские тексты близки к текстам вучаров:

В Штирии ребята пели:

И при этом деревянным ключом ковыряли землю. В центральной Белоруссии юрьевские обходчики «будили» св. Юрия:

А пасхальные волочебники обращались к святому:

В восточной Моравии в Смертное воскресенье (предпоследнее перед Пасхой) молодежь распевала:

Для болгарских и восточносербских юрьевских песен характерен мотив подковывания коня и объезда полей: «Свети Гиоргия коня кове се от сребро и от злато»… (Святой Георгий подковывает коня серебром и золотом).

золотом).

В Приангарье Егория Храброго чтили как покровителя лошадей, в его день на лошадях не работали. В Пиринской Македонии (Петрич) полагали, что св. Георгий — повелитель весеннего дождя и грома: вместе с пророком Ильей он разъезжал на коне по небу, и от этого слышался гром. В селах около Пловдива воспринимали святого как хозяина и «держателя» всех вод: он убил змея, чтобы дать людям воду.

У хорватов и словенцев в обходе дворов с юрьевскими песнями главная фигура — «Зеленый Юрий» (Zeleni Juraj) — мальчик, покрытый с головы до ног зелеными ветками, изображающий св. Георгия. В тех же хорватских песнях в Юрьев день иногда присутствует мотив змееборчества и похищения змеем девицы. Словенцы в Помурье водили «Зеленого Юрия» или «Весника» (Zeleni Jurij, Vésnik — от словенского диалектного vésna «весна») и пели:

Ježi (Яга)

по-польски — жемчужина,

по-словацки — колючка, щетина, ощетиниться, рассвирепеть,

по-словенски — ёжики,

по-хорватски — дреды (спутанные, нечесаные волосы),

по-чешски — ёж,

Баба Яга (Jezibaba, Jenzi (словац.), Jezinka (чеш.), Jadza, Jedzi-baba (польск.) по совокупности — страшная, нечесаная, «злючка-колючка». Из общего смыслового ряда выбивается только польский вариант (жемчужина), любопытно, что у поляков Ежи — это [жемчужный, то есть солярный] Георгий Победоносец, побеждающий хтонического дракона, олицетворение энтропийных сил зимы.

На предпоследней иллюстрации Яга представлена в «древесном» образе. Это любопытно, я такой вариант первый раз вижу, хотя, некоторая логика здесь присутствует.

Женой Велеса считают Макошь. В свою очередь Макошь считается Духом Мирового Дерева. Но при более поздней трактовке Велеса как Чернобога, хтонического, зимнего бога, его супругой считалась богиня зимы Морена, Мара, Ясунь, т.е. баба Яга. По сути Яга — зимняя ипостась Макоши, отсюда и образ дерева. Только дерево Яги не вечнозеленое, как у Макоши, а сухая коряга, что вполне понятно.![Яга-баба едет с Коркодилом драться на свинье с пестом. Да у них же по[д] кустом скляница с вино[м]. Гравюра на дереве, 1766. a_sn (700x516, 151Kb)](//img1.liveinternet.ru/images/attach/d/3/155/789/155789203_a_sn.jpg)

А вот другая картинка (лубок XVIII в.) с героической бабой Ягой. Надпись на гравюре гласит: «Яга баба едет с коркодилом драться на свинье…».

С крокодилом у этого фантастического зверя, конечно, мало общего. Собственно, вообще ничего. Особенно вдохновляет человеческая голова крокодила с бородой до земли и шикарный хвост, как у лисицы.

И пойди-разбери, чего это Яга с крокодилом не поделила? Но, скорей всего, художник, тупо, в Ежах (Ježi) попутался. В первоисходнике, судя по всему, с коркодилом ехал разбираться Ежи-Георгий, и ехал он, надо думать, на конике, а не на свинье. Впрочем это уже детали.

http://marinni.livejournal.com

_______________________________

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Весенний солнцеворот — это одна из четырех стартовых точек. Они все важны в равной мере — на Коляду (рождение Хорса), на Масленицу, на Купалу и на Таусень (время Даждьбога) — четыре разных ритмических

волны, четыре разных сюжета, четыре первоосновы мира, четыре матрицы и т.д. И, вот, тот, что наступает в марте — ритм начала действия, сюжет активного проявления в мире.

волны, четыре разных сюжета, четыре первоосновы мира, четыре матрицы и т.д. И, вот, тот, что наступает в марте — ритм начала действия, сюжет активного проявления в мире.Младенец Хорс — новорожденное солнце, приходит в этот мир, чтоб спасти его от сил энтропии и смертельного холода. Хорс растет день ото дня, набирается сил, наполняет мир светом и теплом. День прибывает, морозы отступают. Но окончательно забороть Зиму юному солнцу не под силу, для этого он должен стать настоящим мужчиной, воином на коне с пикою в руке (такова традиция). И 21 марта, в день равноденствия, Хорс ритуально «умирал», чтоб через три дня воскреснуть в новом качестве. В качестве ярого весеннего солнца Ярилы — окончательно побеждающего холод зимы. Обряд умирания с последующим возрождением, вообще обычный при инициациях.

Итак, зима посрамлена, Ярила-Победоносец пронзает дракона своим копьем. Символизм, нужно заметить, заимствованный из египетской мистерии противостояния солнечного бога Ра и змея Апопа, пытающегося привнести хаос в мир. Теперь, «достигшее половой зрелости», весеннее солнце готово оплодотворить Землю, наполнить ее жизнью. Именно бог весеннего солнца Ярила имел фаллический символ, либо изображался в виде мужичка с ярко выраженным, гипертрофированным фаллическим достоинством.

Слово «Яр» заимствовано из ионийского (т.е. литературного греческого): εἶαρ, εἴᾰρος. Из сочетания слов εἶαρ («весна») + ἥλιος («солнце»), собственно, и происходит имя Ярилы — бога весеннего солнца.¹

___________________________

[1] Сравн. также с арамейским божеством Яриболом (Yarhibol), который почитался как «Повелитель весны». В храме Бэла в Дура-Европос был найден алтарь с посвящением на греческом языке богу Яриболу (ΘЄѠ IAPЄIBѠΛѠ).

Героический и, где-то даже, отчасти, воинственный образ Ярилы объясняется созвучием слов ἔᾰρος («весна») и ἥρως («герой», «воин»).

ἔᾰρ, ἔᾰρος, ион. εἶαρ, εἴᾰρος, стяж. ἦρ, ἦρος τό

1. утро: ἦρι μάλα и μάλ᾽ ἦρι Hom. рано утром;

2. преимущ. весна: πρὸς и περὶ τὸ ἔαρος. Thuc. к весне; ἅμα τῷ ἔαρι Her. и ἔαρος ἀρχομένου Arst. с наступлением весны; ἔαρος Arst. весной; μία χελιδὼν ἔ. οὐ ποιεῖ погов. Arst. одна ласточка не делает весны;

3. перен. весенняя свежесть, красота, цвет (ὕμνων Anth.): ἔ. ὁρόωσα νύμφα Theocr. нимфа с очаровательным взором; γενύων ἔ. Anth. первый пушок на щеках.

ἥρως, gen. ἥρωος (gen. иногда с ω коротким, редко ἥρω) ὁ (dat. ἥρωι, поэт. ἥρῳ, acc. ἥρω, эп. ἥρωα, ион. ἥρων, acc. pl. ἥρως и ἥρωας)

1) вождь, военачальник, предводитель; ex. (ἥρωες Ἀχαιοί Hom.)

2) воин, боец; ex. (στίχες ἀνδρῶν ἡρώων Hom.)

3) славный муж; ex. ἥ. Δημόδοκος Hom. — знаменитый (песнопевец) Демодок

4) герой, богатырь, человек сказочной силы и доблести; ἥρωες ἐπώνυμοι Her. — герои-эпонимы (т.е. те, именем которых были названы филы).

Ἄρης, Ἄρευς — Арес (Арей), бог войны;

ἄρης 1) сражение; 2) войско; 3) меч.

ἄρεος, ἄρειος — воинский, боевой, воинственный, ареев (посвященный Арею); ex. μέγας ἀρήϊος Her. — великий воин.

Интересно, что слово «яр» (ἔαρος, ион. εἴαρος) у греков этимологически близко к другим весенним аспектам, как то: начало с/х работ и деторождение.

ἦρος стяж. (= ἔαρος) gen. к ἔαρ.

ἔρως, (-ωτος) ὁ любовь, преимущ. страсть;

Ἔρος, Έρως (-ωτος; иногда pl. Ἔρωτες) — Эрос (Эрот), бог любви.

ἀρότης, (-ου) ὁ Her. = ἀροτήρ.

ἀροτήρ, ῆρος (ᾰ) ὁ 1) земледелец, пахарь Hom., Her.: βοῦς ἀ. Hes., Plut., Luc. рабочий вол; 2) перен. родитель, отец Eur., Anth.

ἄροτος, v. l. ἀροτός (ᾰ) ὁ 1) земледелие, пахота Hes., Her., Plut.; 2) деторождение (ἐν γυναικί Plat.; παίδων Men., Luc.); 3) время сбора плодов, уборка, жатва Hes., Plut.; 4) урожай, сбор Soph.; 5) потомство, дети Eur.; 6) год (δωδέκατος Soph.).

ἄρουρα (ᾰρ) ἡ 1) пахотная земля, пашня, нива, поле (ζείδωρος Hom.; ὁμαλῦναι τὴν ἄρουραν Arst.); 2) земля, территория (ὀλίγη ἦν ἀμφὶς ἄ. Hom.); 3) страна, край (πατρίς Hom.; πατρῴα Pind.); 4) утроба, лоно (ματρός Aesch.; μητρῴα Soph.)

ἀρόω (ᾰ) 1) пахать, возделывать, обрабатывать (οὔτε φυτεύειν οὔτ᾽ ἀ. Hom.; ἀρόμμεναι ἠδὲ φυτεύειν Hes.; τῆς γῆς ἀρηρομένον οὐδέν Her.; τὴν γῆν Plut.); ἀραιόω — разрыхлять; 2) сеять (εἰς κήπους Plat.); 3) оплодотворять (sc. γυναῖκα Soph.): ἔνθεν αὐτὸς ἠρόθην Soph. откуда я сам произошел; 4) бороздить (πόντος ἠρόθη δορί Aesch.).

В день летнего солнцестояния, на русальей неделе, Ярилу ритуально захоранивали, чтобы он через три дня возродился летним солнцем Купалой.

Тот же смысл имеют проводы весны в образе Костромы, в виде похорон либо сожжения соломенной куклы. Чтобы возродиться в новом качестве — нужно проститься со старым.

На плане развития человеческой личности, Купала соответствует возрасту зрелости, когда приобретены необходимые знания и накоплен определённый опыт для самореализации.

Даждьбог — это осеннее щедрое солнце, бог осеннего солнцеворота, завершение сбора урожая, приношения жертв, поминания предков и приготовлений к зиме. В конце года считается что солнце, пройдя годовой круг, состаривается и «умирает» в самый короткий день в году — Карачун. Поэтому на Коляду принято жечь костры, чтобы согреть новорожденное солнце Хорса, пришедшее на смену Даждьбогу.

…«оно [солнце] считается младенцем в зимнее солнцестояние, [в виде] какового египтяне выносят [его] в определенный день, потому что тогда, в самый короткий день, оно считается дитятею и ребенком. Затем же, когда после весеннего равноденствия наступает прибавление [дня], оно соответствующим образом и обретает силы подрастающего [ребенка] и украшается юношеской внешностью. Потом его самый зрелый возраст в летнее солнцестояние показывает наличие бороды, в каковое время [день] достигает своего высшего увеличения. Затем из-за уменьшения [дня] бог наделяется четвертым обликом, как бы старческим».

(Макробий «Сатурналии» XVIII. 10)

МАСЛЕННИЦА

От равноденствия до равноденствия в течении года каждым человеком проживаются два мощных сюжета — в гостях у светлых богов и в гостях у темных богов.

Белобог и Чернобог — две неразрывные ипостаси бытия разделяют свое влияние именно по оси равноденствий. Путешествие в точку тепла и в точку холода, обращение к энергиям расцвета, расширения или же распада и остановки.

Масленица — это веселое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому.

Главными атрибутами масленицы являются блины и народные гуляния. До Крещения Руси (введения христианства) Масленица (Комоедицы) отмечалась в течение 7 дней, предшествующих дню Весеннего Равноденствия, и 7 дней после этого дня. Масленица — это время, когда пробуждается Природа и Солнце-дитя Коляда становится юношей Ярилой, а в организме человека происходит перенастройка гормональной системы, подготовка к весенней форме активности. Христианская Церковь оставила главное празднование Весны, дабы не вступать в противоречия с традициями русского народа, но сдвинула любимый народом праздник проводов зимы по времени, чтобы он не противоречил Великому Посту, и сократила срок праздника до 7 дней. [1]

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

В народной культуре славян Георгий — правоприемник Ярилы, защитник скота, «волчий пастырь». В народном сознании сосуществуют два образа святого: один из них приближен к церковному культу св. Георгия (греч. Ἅγιος Γεώργιος) — змееборца и христолюбивого воина, другой, весьма отличный от первого, к культу скотовода и землепашца, хозяина земли, покровителя скота, открывающего весенние полевые работы. Так, в народных легендах и духовных стихах воспеваются подвиги святого воина Егория (Георгия), устоявшего перед пытками и посулами «царища Демьянища (Диоклетианища)» и поразившего «люту змию, люту огненну». Мотив победы св. Георгия известен в устной поэзии восточных и западных славян. У поляков святой Ежи сражается с «вавельским смоком» (змеем из краковского замка).

Народный образ святого связан с приходом весны, земледелием, с началом сезонных с/х работ и скотоводством, с первым выгоном скота, который у восточных и части южных славян, а также в восточной Польше часто бывает на Юрьев день.

В народной традиции имя Георгий взаимозаменяемо не только с Юрием, но и с Григорием, и с Егорием (Иегорием). Рассмотрим этимологию этих имен.

● γεωργία ἡ (γε-ωργία, досл. землеобработка)

1. пахотная земля, пашня, поле Isocr., Plat., Arst., Dem., Luc.

2. обработка земли, земледелие Plat., Arst., Plut.; (Χερρονήσου Thuc.; χώρας Plat.): γεωργία πεφυτευμένη Arst. садоводство; γεωργία ψιλή Arst. полеводство;

ωργία, ουργία (= ὄργια) обработка, работа, ex. ξοᾰν-ουργία ἡ изготовление резных изображений, изготовление статуй Luc. (от ξόᾰνον — статуя); λειτουργία (λειτ-ουργία) — литургия (дословно, общественная работа от λειτοσ — общий);

ὄργια оргии, тайные обряды, мистерии, празднества связанные, в первую очередь, с началом весенних с/х работ;

ὀργάς, (-άδος) ἡ (sc. γῆ) плодородная земля, обильное пастбище;

ὄργωμα пахота, земледелие.

● γρηγορέω

1. бодрствовать (τὰ φυτὰ οὔτε ὑπνώττουσιν οὔτε γρηγοροῦσιν Arst);

2. быть бдительным, настороженным (κρίσις ἐγρηγορυῖα Plut.).

● ἐγχωρέω (ἐγ-χωρέω)

допускать, позволять (ὁ χρόνος οὐκ ἐγχωρεῖ ποιεῖν τι Lys.): ἐὰν ἐγχωρῇ τὸ ὕδωρ Dem. если позволит время: преимущ. impers. ἐγχωρεῖ Her., Lys., Xen., Plat., Arst., Plut. (воз)можно; ἔτι ἐγχωρεῖ Plat. еще возможно, есть еще время.

Любопытно, что имя Георгий (Γεώργιος) имеет конкретно земледельческую этимологию, Григорий (Γρηγόριος) — пастушечью, а Егорий (Ἐγχώριος) «допускает, позволяет», определяет когда можно начинать с/х работы или выгонять скотину в поле.

Еще один интересный факт открывается в связи с этимологией имени Георгия, т.е. «землю (γῆ) обрабатывающего (ωργίος)». Дело в том, что слово ωργία (вспахивание) является также составным: ωρ-γία (= ωρόω γῆν) — вспахивание земли. Отсюда οὐρά, οὐραίος — борозда. Отсюда же заимствования в русском языке: орало — соха, орать — пахать. Т.е. с именем Георгий получается, в своем роде, тавтология: «землеобрабатывающий землю». Впрочем, это нюансы, так сказать, издержки словообразования.

Но возникает закономерный вопрос, если Георгий (он же Юрий-Егорий-Григорий) изначально увязан с аграрной темой, то откуда взялся воинственный образ змееборца?

То, что имена Георгия и египетского бога Гора весьма созвучны — замечено давно. Так же давно отмечено и заимствование иконографического образа всадника. Если исходить из тождества этих персонажей, то этимология имени Георгий (Γεώργιος) становится более вразумительной: Гор (Γεώρ) сын (γιός).²

С другой стороны, касательно имени Георгия, можно обратить внимание на созвучие слова οὐραίος (вспахивающий) со словами οὐρεύς (страж, хранитель), и ἄρειος (воинский, боевой, воинственный). Таким образом Георгий из пахаря (οὐραίος), обрабатывающего землю, легко трансформируется в воина (ἀρήϊος), свою землю охраняющего (οὐρεύς).

Да и значение имени Григорий (γρηγορέω, ἐγρηγορέω — бодрствовать, быть бдительным) можно толковать более расширительно, нежели функции пастуха: ἐγρηγόρως — «страж». А страж — это уже образ воина и защитника.

___________________________

[2] Гор — сын Осириса. Осирический культ, в составе триады Осирис, Исида, Гор, был широко распространен в Египте, особенно в Дельте Нила, и особенно в эллинистический и римский периоды Египта.

* * *

В русских (костромских, тверских) обходных юрьевских песнях обращаются к

св. Егорию и св. Макарию:

Егорий ты наш храбрый,

Макарий преподобный!

Ты спаси нашу скотину

В поле и за полем,

В лесу и за лесом,

Под светлым месяцем,

Под красным солнышком,

От волка хищного,

От медведя лютого,

От зверя лукавого…

В хорватских песнях того же дня и назначения св. Георгий приезжает на «зеленом», т.е. сером в яблоках, коне:

Dobro jutro dobri gospodari!

Evo zelenog Djure

Na zelenom konju,

Zelen ko travica,

Roaan ko rosica.

Nosi zitni klas

I od Boga dobar glas…Доброе утро, дорогие хозяева!

Вот к вам приехал зеленый Юрий

На зеленом коне,

Зеленый, как травушка,

Росистый, как роса.

Привез жита колос

И от Бога добрую весть…

Некоторые хорватские юрьевские тексты близки к текстам вучаров:

Dajte Juri slanine,

Da vam tjera vuka s planine!Дайте Юрию сала,

Чтобы он вам прогнал волка с гор!

В Штирии ребята пели:

Sveti Jurij, to mas kljuc,

Odpri nam nebesko luč!Святой Юрий, у тебя есть ключ,

Отвори нам небесный свет!

И при этом деревянным ключом ковыряли землю. В центральной Белоруссии юрьевские обходчики «будили» св. Юрия:

Юры, уставай рана,

Адмыкай зямлю,

Выпускай расу

На цеплае лета,

На буйнае жыта,

На ядраністае,

На калаcістае!

А пасхальные волочебники обращались к святому:

Святы Юрый, з неба ідучы,

3 неба ідучы, вазьмі ключы,

Адамкні зямлю сырусеньку,

Пусці расу цяплюсеньку,

Пусці расу на усю вясну,

На усю вясну, на ціхае лета,

На ціхае лета, ядранае жыта,

На гэты свет, на усякі цвет.

В восточной Моравии в Смертное воскресенье (предпоследнее перед Пасхой) молодежь распевала:

Smrtna nedele,

Kdes klič poděla?

Dala sem ho, dala

Svatěmu Juři,

Aby nam otevřel

do raja dveři,

Aby Juři vstal

Pole odmykal,

Aby tráva rustla,

Tráva zelená.Смертное воскресенье,

Куда ты дело ключ?

— Я дало его, дало

Святому Юрию,

Чтобы он нам открыл

Двери рая,

Чтобы Юрий

Отомкнул поле,

Чтобы росла трава,

Трава зеленая.

Для болгарских и восточносербских юрьевских песен характерен мотив подковывания коня и объезда полей: «Свети Гиоргия коня кове се от сребро и от злато»… (Святой Георгий подковывает коня серебром и

золотом).

золотом).

Тръгнал ми е свети Георги

Сутром рано на Герговден

Да обижда зелени нивя,

Зелени нивя, росни ливади.Направился святой Георгий

Рано утром на Юрьев день

Объезжать зеленые поля,

Зеленые поля, росистые луга.

В Приангарье Егория Храброго чтили как покровителя лошадей, в его день на лошадях не работали. В Пиринской Македонии (Петрич) полагали, что св. Георгий — повелитель весеннего дождя и грома: вместе с пророком Ильей он разъезжал на коне по небу, и от этого слышался гром. В селах около Пловдива воспринимали святого как хозяина и «держателя» всех вод: он убил змея, чтобы дать людям воду.

У хорватов и словенцев в обходе дворов с юрьевскими песнями главная фигура — «Зеленый Юрий» (Zeleni Juraj) — мальчик, покрытый с головы до ног зелеными ветками, изображающий св. Георгия. В тех же хорватских песнях в Юрьев день иногда присутствует мотив змееборчества и похищения змеем девицы. Словенцы в Помурье водили «Зеленого Юрия» или «Весника» (Zeleni Jurij, Vésnik — от словенского диалектного vésna «весна») и пели:

Zelenega Jurja vodimo,

Maslo in jajca prosimo,

Ježi-babo zganjamo,

Mladoletje trosimo!Зеленого Юрия водим,

Масло и яйца просим,

Бабу Ягу прогоняем,

Весну пробуждаем!

Ježi (Яга)

по-польски — жемчужина,

по-словацки — колючка, щетина, ощетиниться, рассвирепеть,

по-словенски — ёжики,

по-хорватски — дреды (спутанные, нечесаные волосы),

по-чешски — ёж,

Баба Яга (Jezibaba, Jenzi (словац.), Jezinka (чеш.), Jadza, Jedzi-baba (польск.) по совокупности — страшная, нечесаная, «злючка-колючка». Из общего смыслового ряда выбивается только польский вариант (жемчужина), любопытно, что у поляков Ежи — это [жемчужный, то есть солярный] Георгий Победоносец, побеждающий хтонического дракона, олицетворение энтропийных сил зимы.

На предпоследней иллюстрации Яга представлена в «древесном» образе. Это любопытно, я такой вариант первый раз вижу, хотя, некоторая логика здесь присутствует.

Женой Велеса считают Макошь. В свою очередь Макошь считается Духом Мирового Дерева. Но при более поздней трактовке Велеса как Чернобога, хтонического, зимнего бога, его супругой считалась богиня зимы Морена, Мара, Ясунь, т.е. баба Яга. По сути Яга — зимняя ипостась Макоши, отсюда и образ дерева. Только дерево Яги не вечнозеленое, как у Макоши, а сухая коряга, что вполне понятно.

![Яга-баба едет с Коркодилом драться на свинье с пестом. Да у них же по[д] кустом скляница с вино[м]. Гравюра на дереве, 1766. a_sn (700x516, 151Kb)](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/3/155/789/155789203_a_sn.jpg)

А вот другая картинка (лубок XVIII в.) с героической бабой Ягой. Надпись на гравюре гласит: «Яга баба едет с коркодилом драться на свинье…».

С крокодилом у этого фантастического зверя, конечно, мало общего. Собственно, вообще ничего. Особенно вдохновляет человеческая голова крокодила с бородой до земли и шикарный хвост, как у лисицы.

И пойди-разбери, чего это Яга с крокодилом не поделила? Но, скорей всего, художник, тупо, в Ежах (Ježi) попутался. В первоисходнике, судя по всему, с коркодилом ехал разбираться Ежи-Георгий, и ехал он, надо думать, на конике, а не на свинье. Впрочем это уже детали.

http://marinni.livejournal.com

_______________________________

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник ВЕСЕННИЙ СОЛНЦЕВОРОТ | vissarion - Дневник vissarion |

Лента друзей vissarion

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»