Достопримечательности Нижегородской области

19-12-2021 13:57

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения Ramata Оригинальное сообщение

Достопримечательности Нижегородской области!

Ныне в этом симпатичном сооружении располагаются экспозиции местного Музея истории и краеведения.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Это цитата сообщения Ramata Оригинальное сообщение

Достопримечательности Нижегородской области!

Нижний Новгород – город для путешественников притягательный.

Побывав здесь однажды, они готовы возвращаться снова и снова.

Волжско-окские просторы и густые леса, непроходимые болота и восхитительные озера, древние храмы и бережно хранящие свою историю монастыри, помещичьи усадьбы и купеческие особняки…

А еще хохломская роспись, пушкинское Болдино, плотина Нижегородской ГЭС, традиционные районы металлургов, гончаров корабелов, кожевников – каждый со своим характером и укладом…

Теремок в Кулебаках.

Спрятавшийся в приокских лесах городок Кулебаки населен металлургами – людьми мужественной профессии, не склонными, как правило, к сентиментальности.

Тем более удивительным кажется тот факт, что символом города, попавшим на его герб, является нарядный теремок, похожий на пряничный домик.

Построен этот терем в неорусском стиле был в 1897-1899 годах, и тогда в нем размещался Дом народных развлечений – некий прототип дома культуры или заводского клуба.

Ныне в этом симпатичном сооружении располагаются экспозиции местного Музея истории и краеведения.

Озеро Светлояр в Воскресенском районе.

Озер подобных Светлояру в нижегородских землях немало, но именно это удостоилось повышенного к себе внимания.

А все благодаря легенде, зародившейся несколько веков назад.

Согласно одной из версий город Китеж, стоявший некогда на берегу Светлояра, скрылся в водах озера, спасая своих жителей от неминуемой смерти во время наступления татаро-монгольского войска.

Согласно другой – он просто стал невидимым и будет оставаться таким до конца времен.

Разумеется, ни одна из версий подтверждений не нашла, и тем не менее каждый год к Светлояру устремляются толпы паломников – старообрядцев, православных, язычников, эзотериков и просто любопытствующих туристов.

Воскресенский собор в Арзамасе.

Величественный Воскресенский собор, являющийся доминантой Арзамаса, виден еще на подъезде к городу.

Решение построить этот храм как памятник победителям в Отечественной войне 1812 года было принято на всесословном собрании горожан, да и возводился он преимущественно на собранные обществом средства, став таким образом поистине народной церковью.

Может быть, именно это спасло Воскресенский собор от разрушения в период агрессивной борьбы Советской власти с религией.

В наши дни это грандиозное белоснежное сооружение с 5 куполами и почти 50 колоннами без сомнения можно отнести к числу наиболее значимых достопримечательностей Нижегородской области.

Дом Ханыкова в Арзамасе.

Дом помещика Федора Ираклиевича Ханыкова, построенный в первой половине XIX века на углу улиц Новоплотинной (ныне Горького) и Прогонной (ныне Советской), несколько выбивался из ряда соседних единообразных построек с их «высочайше апробованными» фасадами.

Во-первых, возведен ханыковский дом был не из камня, как служащие примерами для подражания столичные образцы, а из дерева – материала более дешевого и удобного.

Во-вторых, несколько необычным выглядели его скругленный фасад с четырьмя колоннами и выразительный мезонин.

Но именно это и сделало дом Ханыкова своеобразной изюминкой, на которую и сегодня обращают внимание.

Пешеланская гипсовая шахта.

Гипс вблизи села Пешелань добывали еще в XVIII веке, но в промышленных объемах осуществлять добычу там начали лишь в 1930-х годах, когда рядом был построен завод для переработки полезного ископаемого.

В наши дни в старых, исчерпавших себя камерах открыли Музей горного дела, геологии и спелеологии.

Это единственный в России музей, размещенный в действующей шахте, и, чтобы попасть в него, вам предстоит облачиться в шахтерскую куртку и каску.

Пустынские озера.

Живописные Пустынские озера, названные так потому, что расположены они в окрестностях села Пустынь, обязаны своим появлением реке Сереже – правому притоку Теши.

Река соединила карстовые полости, образованные грунтовыми водами, сформировав своеобразный озерный лабиринт.

Всего озер в среднем течении Сережи восемь – Великое, Глубокое, Паровое, Долгое, Свято, Кругленькое, Нарбус и Карасево.

Каждое из этих озер уникально и по-своему интересно.

Прогулка по этим диким местам, богатым растительностью и живностью, подарит вам ни с чем несравнимое удовольствие.

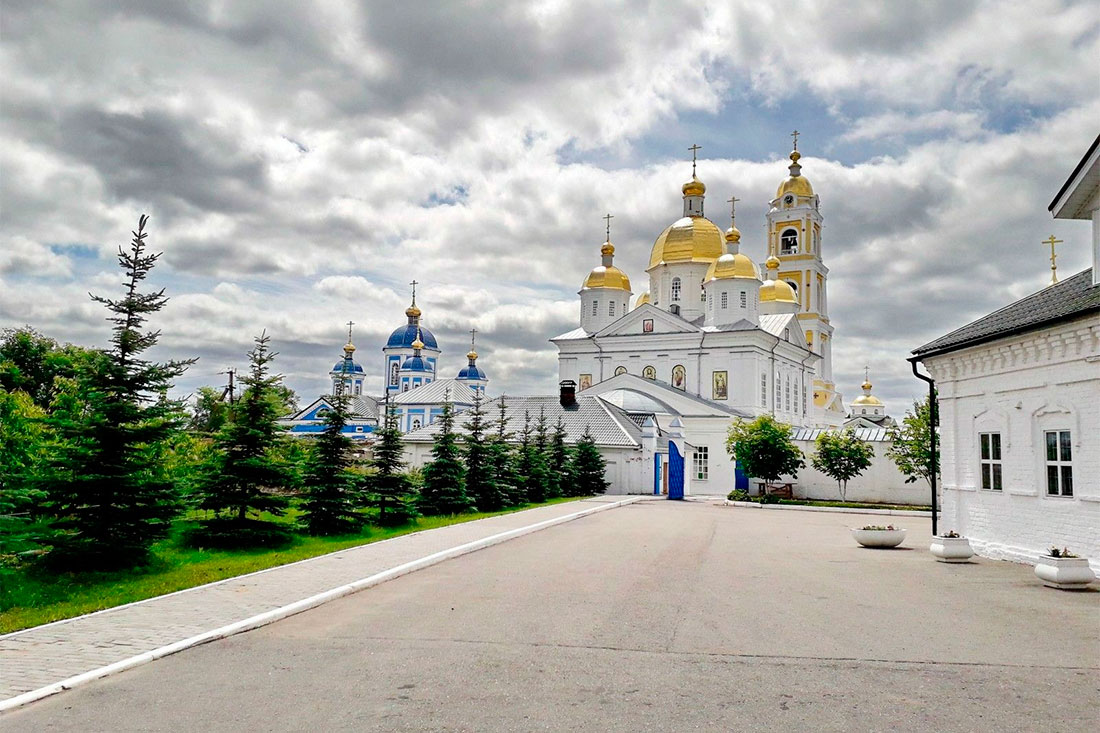

Дивеевский монастырь.

Дивеевский женский монастырь, наравне с горой Афон и Киево-Печерской лаврой, почитается православными как священное место, находящееся под особым покровительством Божьей Матери.

Образованный путем слияния Казанской и Мельничной общин, основанных в конце XVIII – начале XIX века, этот монастырь находился под особым покровительством Серафима Саровского, одного из самых почитаемых на Руси святых.

Неслучайно, мощи святого с 1991 года хранятся именно в Дивеевском монастыре.

Металлургический завод в Выксе.

Когда в 1754 году появился запрет на размещение крупных заводов ближе чем в 200 верстах от Москвы, братья Андрей и Иван Баташевы занялись строительством предприятий во владимирских и нижегородских землях.

Одним из созданных ими заводов стал металлургический завод в городе Выксе.

Предприятие функционирует и сегодня.

Арт-объекты в Выксе.

Являющийся градообразующим предприятием Выксунский металлургический завод прикладывает немало усилий для того, чтобы сделать Выксу комфортным современным городом, откуда не захотят уезжать квалифицированные кадры и куда будет стремиться молодежь из других мест.

В частности стараниями завода с начала 2010-х годов в городе регулярно проводится фестиваль «Арт-Овраг», на который съезжаются уличные художники из разных уголков страны и даже из-за рубежа.

Благодаря их конкурсным работам типичный панельно-кирпичный город превратился в настоящее собрание современного искусства.

Сомовы горы.

Официального названия у гряды возвышенностей, расположенных вблизи села Симбилей, нет.

В народе же их кличут Сомовыми горами.

Такое имя здешние холмы получили в честь местного жителя Вениамина Сомова, создавшего близ Симбилея целый мемориальный комплекс.

Один из созданных им памятников – шестиметровую статую Александра Невского – вы увидите уже с шоссе.

Если же не пожалеете времени и свернете с главной трассы, то перед вами предстанут памятник жертвам репрессий сталинского периода, памятники погибшим во время Русско-японской войны, Гражданской войны в Испании, Финской войны 1939 года, Великой Отечественной войны, войны в Афганистане…

Есть даже монументальный крест, призванный заранее помянуть тех, кто погибнет в будущих распрях и войнах.

Ичалковский бор.

Ичалковский бор хоть и именуется бором, таковым на самом деле не является, поскольку хвойных пород здесь сравнительно немного, преобладают же березы, дубы, ясени, липы.

Но главная отличительная особенность этого леса заключается совсем не в этом, а в том, что стоит он на известняковой возвышенности.

Протекающая рядом река Пьяна, а также грунтовые воды и осадки постепенно размыли мягкую породу, сформировав пустоты.

В результате по всему Ичалковскому бору разбросаны причудливые карстовые пещеры, гроты, воронки, расселины и провалы.

В самый большой из провалов – Кулемину яму – легко мог бы поместиться большой многоэтажный дом.

Усадьба барона Жомини в Гагино.

Согласно легенде, старинная усадьба, стоящая в селе Гагино, на высоком берегу Пьяны, была пожалована Александром I генералу наполеоновской армии барону Антуану Анри Жомини, перешедшему на сторону антифранцузской коалиции и ставшему генералом русским.

На самом деле построена эта усадьба была, скорее всего, внуком Жомини, но легенда красивая, и потому экскурсоводы ее активно транслируют.

В наши дни усадьба Жомини находится в частной собственности, но осмотреть снаружи хорошо отремонтированное нынешним владельцем строение, равно как и прилегающие к нему парк и фруктовый сад, у каждого приехавшего в Гагино путешественника возможность есть.

Усадьба Пушкина в Болдино.

Словосочетание «Болдинская осень» хорошо известно каждому еще со школьной скамьи.

Но далеко не каждый сможет с уверенностью сказать, где же это самое Болдино находится.

А располагается принадлежавшее семье Пушкиных имение, в котором в 1830 году Александр Сергеевич из-за эпидемии холеры оказался «запертым» на три месяца, оказавшиеся для поэта самыми плодотворными, как раз в Нижегородской области.

После революции Болдино не было разорено, как многие другие дворянские имения: за усадьбу вступились местные крестьяне.

В 1980-1990-х годах была проведена ее масштабная реконструкция, затронувшая не только господский дом, но и хозяйственные постройки, усадебный парк с прудами, каменный храм Успения Богородицы.

Мечеть «Рашида» в Медяне.

После присоединения Казанского ханства к Русскому царству произошло массовое расселение татар по юго-востоку нынешней Нижегородской области.

Десятки тысяч татар живут там и сегодня, причем в некоторых районах они даже составляют большинство населения. Одно из таких мест – село Медяна.

До революции Медяна считалось крупным религиозным центром: здесь было целых пять мечетей, правда, к середине XX века все они оказались разрушенными.

В начале 1990-х один из местных меценатов решил дать жителям села возможность справлять религиозный культ в соответствии с многовековыми канонами и построил в Медяне мечеть, названную «Рашида».

Моховые горы на окраине города Бор.

В конце XIX века живописная холмистая местность, прозванная в народе Моховыми горами и расположенная прямо напротив Нижнего Новгорода, на окраине тогда еще поселка, а ныне города с красивым названием Бор, приглянулась нижегородской интеллигенции.

Местные врачи, инженеры, архитекторы начали строить там дачи, и к 1900 году на левом берегу Волги выросло уже полсотни загородных домов.

Самой красивой по общему признанию была дача нижегородского архитектора Павла Малиновского – этакий образец деревянного модерна.

В этом доме, кстати, гостили Максим Горький и Федор Шаляпин.

В наши дни на Моховых горах по-прежнему тихо и спокойно.

Все также беззвучно взирают на Волгу высокие сосны, все также скачут по ветвям белки…

Жалко только, что прекрасная дача Малиновского лет 30 назад сгорела…

Макарьевский Желтоводский монастырь.

В 1434 году на берегу Желтого озера, поглощенного со временем Волгой, преподобный Макарий основал монастырь.

Много плохого и хорошего выпало на долю обители – и разрушение татарским ханом, и расцвет в период размещения под ее стенами главной волжской ярмарки, и закрытие пришедшими к власти Советами…

С момента возвращения Макарьевского Желтоводского монастыря верующим прошло почти четверть века, и сегодня он вновь радует глаз золотыми и серебряными главками своих храмов и вдохновляет душу своей особой атмосферой.

«Хохломская роспись» в Семенове.

Хохломская роспись – старый народный промысел, известный далеко за пределами России, – ассоциируется у всех исключительно с селом Хохлома.

Однако в самой Хохломе изделия в основном лишь сбывали, росписью же занимались в окрестных деревнях, в том числе в селе Семеновское.

Со временем город Семенов стал центром промысла.

Именно там в XX веке открылась фабрика «Хохломская роспись», работающая и по сей день.

При фабрике имеется и отдельный музей, расположенный в прямо-таки сказочном теремке.

Там собраны лучшие изделия, покрытые таким узнаваемым, но не перестающим восторгать золотым орнаментом.

Усадьба Беляева в Воскресенском.

Сергей Никанорович Беляев, один из крупнейших местных лесопромышленников конца XIX века, имел с этого занятия немалые дивиденды, а потому мог себе позволить отстроить роскошную усадьбу.

В 1904-1905 годах он разбил огромный парк, замостил аллеи мраморными плитами и прямо на берегу Ветлуги возвел дом с мансардой, башенкам и террасой на крыше.

Беляевский особняк, в котором соединились модерн и элементы народного зодчества, сохранился до наших дней, и потому у нас с вами сегодня есть возможность полюбоваться этим великолепием.

Ныне в усадьбе Беляева размещается Народный краеведческий музей, посетив который, вы сможете взглянуть на экспозицию, посвященную богатой истории Воскресенского.

Особый интерес у посетителей вызывают коллекция старинных сундуков и сделанная еще во времена Беляева оригинальная потолочная роспись.

Керженский заповедник.

Идея о том, что на левом берегу Керженца, где с конца XIX столетия слишком уж активно вырубались леса и разрабатывались торфяные месторождения, пора делать заповедник, витала в воздухе много десятилетий, но создали его лишь в 1993 году, когда леса и торфяные залежи истощились настолько, что потеряли свою хозяйственную привлекательность.

С тех пор любая деятельность, включая сбор грибов и ягод, на 47 гектарах Керженского заповедника запрещена.

А вот прогулки, самостоятельные или с экскурсией, по одной из трех созданных здесь экотроп разной протяженности не возбраняются.

Усадьба Левашовых в Галибихе.

В XIX веке деревня Галибиха, что в Воскресенском районе, принадлежала отставному офицеру, герою войны 1812 года, Николаю Васильевичу Левашову.

История семьи Левашовых довольно интересная, но давайте поговорим не об этом, а о том материальном наследии, которое осталось после них, в частности об усадьбе в Галибихе.

Этот ансамбль из пяти украшенных резьбой добротных теремов с островерхими крышами – настоящая жемчужина деревянного зодчества Нижегородской области.

Галибихские терема сохранились до наших дней сравнительно неплохо.

Сегодня этим строениям, включенным в состав заповедного парка «Воскресенское Поветлужье», постепенно возвращают исторический облик.

Музейный квартал в Городце.

Городец – самый древний город Нижегородской области, город с богатой историей.

А познакомиться с его историей вы сможете, посетив так называемый Музейный квартал, расположенный в исторической части Городца.

Здесь, в бывших купеческих особняках разместились сразу семь музеев.

В одном вы увидите ценнейшие рукописные и старопечатные книги, в другом – целых 444 самовара, в третьем – самое разное добро, от латунной посуды до печных заслонок, в четвертом – игрушки, с которыми развлекались дети до революции и в советское время.

В музее «Городецкий пряник» можно познакомиться с истории этого десерта, который в XVIII веке продавали по всей России.

Но наибольший интерес обычно вызывают классические музеи – краеведческий и «Городец на Волге».

Мемориальный музей Чкалова в Чкаловске.

Раз уж село Василево, где родился Валерий Павлович Чкалов, переименовали в честь него в Чкаловск, причем еще при жизни прославленного земляка, не сохранить дом, в котором он вырос, просто не могли.

Уже 1940 году в этом доме, где тогда еще по-прежнему жила семья летчика, создали музей.

Музей этот существует и поныне.

В нем сохранена подлинная обстановка и те вещи, которые когда-то принадлежали Валерику маленькому и Валерию уже большому.

Здесь и пробковый шлем, который был на Чкалове во время первого полета, и копейка, обнаруженная им в кармане брюк во время приземлился в Америке, и одежда, которая была на летчике во время гибели.

В 1957 году рядом с домом построили ангар, в котором стоят чкаловские АНТ-25 и У-2, а также истребители, которые он испытывал.

Усадьба Худякова в Балахне.

В старинном городе Балахна, на берегу Волги стоит окруженный садом двухэтажный дом с флигелем, построенный в 1880-х годах состоятельным купцом и судостроителем Александром Александровичем Худяковым.

После революции и вплоть до 2001 года в усадьбе Худякова размещался детский сад, благодаря чему и дом, и приусадебный парк дошли до нас в довольно неплохом состоянии.

В 2001 году здание отдали местному краеведческому музею, который разместил там экспозиции, посвященные судостроению, местным промыслам и балахнинскому народному театру.

Посетителям будет интересно взглянуть и на хорошо сохранившиеся интерьеры дома – на дубовую лестницу с резными перилами, паркетный пол, старинные печи-голландки, фигурную керамическую плитку, лепные плафоны.

Шуховская башня на Оке.

Гиперболоидная башня – конструкция по сути уникальная.

Во-первых, она довольно прочная и при этом не требующая много материала.

Во-вторых, сделать ее можно достаточно высокой, поскольку благодаря своей ажурности она обладает малой парусностью.

Самую первую гиперболоидную башню создал в конце XIX века наш соотечественник, инженер Владимир Шухов.

Высотных гиперболоидных конструкций, созданных по проекту Шухова, в России осталось лишь две – 160-метровая телебашня на Шаболовке в Москве и 128-метровая опоры ЛЭП близ города Дзержинска в Нижегородской области.

Причем башню, стоящую на берегу Оки, специалисты считают более совершенной с технической точки зрения.

Исторический музей в Павлове.

Город Павлово издревле славился своими ремесленниками, специализирующимися в основном на металлообработке.

Промысел по-видимому приносил немалый достаток, судить об этом можно по виду центра города, застроенного роскошными каменными особняками здешних купцов.

Один из них – краснокирпичный дом с белыми пилястрами.

В XIX веке это красивое строение принадлежало купцу Василию Гомулину, сегодня же в нем размещается Исторический музей.

В залах этого музея можно увидеть все разнообразие продукции, производимой в разное время в Павлове, – замки, ножи, вилки, ножницы, бритвы, медико-хирургические инструменты.

Не менее интересны и миниатюры, которые можно рассмотреть лишь с помощью лупы, например, блоха, сама себе кующая подковы.

Цитрусовый питомник в Павлове.

Павлово может похвастаться не только своими замками, ножами и «пазиками», но и своими… лимонами.

Это нетипичное для российского климата растение привез из Константинополя один из местных купцов в середине XIX века.

От одного знакомого к другому черенки постепенно разошлись по всем домам города, население которого увлеклось выращиванием диковинных фруктов.

Постепенно вывели и свой, павловский сорт.

Постепенно вывели и свой, павловский сорт.

В 1935 году в городе было создано промышленно-показательное цитрусовое хозяйство, но во время войны в силу объективных причин павловский лимонарий был закрыт.

Возрождение «Павловского питомника», теперь уже как частного предприятия, началось лишь в наши дни.

Кроме лимонов теперь здесь выращивают и другие цитрусовые – лаймы, грейпфруты, цитроны, клементины, помело.

Озеро Тосканка.

Тосканкой неофициально именуют большое, усеянное островами Ворсменское озеро, что в городе Ворсме.

Впрочем, название так прижилось, что периодически встречается уже и на картах.

Место это очень живописное: густые леса, луга, малоэтажные постройки скромного российского городка по берегам.

Одним из главных украшений Тосканы служит стоящий на самом большом острове Троицкий Островоезерский монастырь XVI века, придающий озерно-лесной панораме завершенный вид.

Основан он был в 1588 году, а столетие спустя сгоревшие деревянные постройки воссоздали в камне.

Внутри же живущего полноценной жизнью монастыря царят покой и умиротворение, как и должно быть в святой обители.

Благодаря своей кристально чистой воде, Тосканка очень популярна среди байдарочников и дайверов.

А еще здесь каждый год проводят фестиваль народного творчества под названием «Русская Тоскания», во время которого водную гладь озера рассекают многочисленные лодки, раскрашенные под хохлому или превращенные в старорусские ладьи.

Центр развития гончарного искусства в Богородске.

Село Богородское, ставшее ныне городом Богородском, издревле было одним из центров гончарного производства.

К концу XIX века продукция местных гончаров поставлялась по всей Нижегородской губернии и хорошо была известна за ее пределами.

Но после революции промысел начал постепенно угасать, и к 1980-м годам в городе осталось лишь два мастера.

В 2000-х годах началось возрождение забытого и утерянного, и даже появился Центр развития гончарного искусства.

В 2004 году при Центре появился Музей керамики, где собраны сотни работ лучших мастеров со всей России.

Оранский монастырь в Богородском районе.

В первой половине XVII века нижегородский дворянин Петр Глядков, благодаря иконе Владимирской Богоматери излечившийся от тяжелого недуга, собственноручно срубил храм во имя этой самой иконы, поставив его в глухой местности под названием Орано-поле.

Отказавшись от мирской жизни, Глядков стал жить в созданной им Оранской пустыни.

К началу XX века это была процветающая и почитаемая обитель с несколькими храмами и двумя сотнями насельников.

Но Советская власть обошлась с ней сурово: большинство монахов расстреляли, постройки же стали использовать в отнюдь не богоугодных целях – здесь размещались и воспитательно-трудовая колония для несовершеннолетних, и мужская исправительная колония, и лагерь для военнопленных.

В 1990-х годах началось воскрешение монашества и возрождение утраченного облика монастыря, и сегодня на окруженной густыми лесами возвышенности вновь видны ярко горящие купола его храмов.

Вадское озеро.

Желание искупаться в Вадском озере у вас вряд ли появится: температура воды в нем из-за подводных ключей даже летом не превышает +5°C.

А вот для любителей дайвинга Вадское долгое время представляло немалый интерес – их привлекала подводная пещера, являющаяся частью единой системы карстовых полостей и провалов.

Именно благодаря этой пещере над водной поверхностью можно было наблюдать «купол», образованный бьющим со дна мощным потоком.

Но в 2007 году вход в пещеру обрушился, и на данный момент завал пока непреодолим, а потому и интерес дайверов поугас.

А вот для любителей рыбной ловли Вадское было и остается настоящим раем: рыбы здесь не просто много, а очень много, и если у вас есть желание устроить «охоту» на карпа, карася, щуку или верховку, то милости просим в Вадский район.

Комментарии (2):

--Виталий--

19-12-2021-15:03

удалить

Прекрасный рассказ о достопримечательностях и истории города. Спасибо, София.

С наступающим!!!

Комментарии (2):

вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Достопримечательности Нижегородской области | _Sofia-9_ - Дневник _Sofia_ |

Лента друзей _Sofia-9_

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»