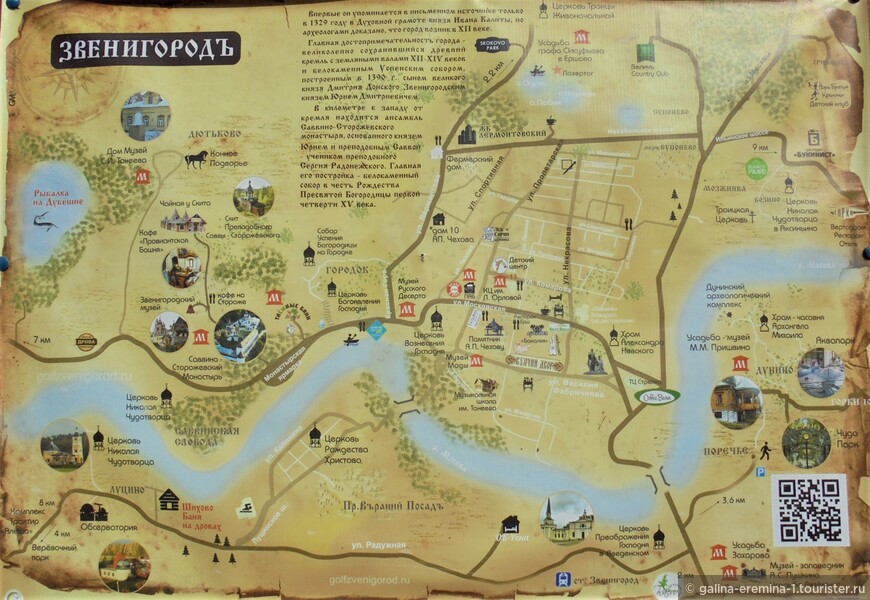

Звенигород, Звени-город. Откуда точно произошло такое мелодичное название — доподлинно неизвестно. Может, из-за сторожевого колокольного звона. Может, из-за звонкой речной воды. А может, люди, основавшие здесь новое поселение, захотели возродить название своего покинутого родного места. Впервые документально название «Звенигород» встречается в Духовной грамоте (завещании) князя Ивана Калиты, которую историки датируют 1329 годом. А возможно, город — ровесник или старший брат Москвы, археологи говорят о ХII веке. И якобы, сам Юрий Долгорукий даже размышлял над тем, Москву или Звенигород сделать своей резиденцией: оба поселения имели удобное географическое положение и были расположены на холмах. Но остановил он свой выбор на Москве, а Звенигород стал укрепленным форпостом. Как знать? Войны и пожары уничтожили рукописные документы. Так и живет Звенигород в тени Москвы, а своим брэндом выбрал колокольчик.

Свой путь мы начали от памятника преподобному Савве Сторожевскому и князю Юрию Звенигородскому (автор-А. Н. Ковальчук). На памятнике надпись: «Преподобному Савве Сторожевскому и его духовному сыну князю Юрию Дмитриевичу Звенигородскому, прославившим Звенигород в веках». Кто же эти люди, кому благодарные потомки в 2005 году возвели такой достойный памятник? При князе Юрии Дмитриевиче — сыне Дмитрия Донского — наступил подлинный расцвет Звенигорода. Несмотря на разорения татаро-монголами в городе успешно развивались ремесла и торговля. Князь Юрий Дмитриевич избрал преподобного Савву — ученика Сергия Радонежского — своим духовником и умолил его остаться и заложить «в отечестве его, близ Звенигорода, идеже есть место зовомо Сторожи», новую обитель. Савва основал небольшой деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы (1377 г.) на горе Сторожевской, где некогда располагалась стража, охранявшая Москву от врагов, и недалеко от него поставил келью для себя. Согласно летописям, в 1395 году преподобный Савва благословил князя Юрия Дмитриевича на поход в Волжскую Булгарию (территория Орды). Поход завершился полной победой князя и взятием им 14 городов. После похода появились средства, и были возведены каменные Рождественский собор в Сторожевском монастыре и Успенский храм на Городке в Звенигородском кремле.

Рядом с памятником расположен храм Александра Невского в память императора Александра III. Храм открыт, но внутри идет ремонт.

А мы пошли по улице Московской, название которой связано с дорогой, соединяющей Звенигород со столицей. Дома, стоящие на ней, в основном деревянные. Некоторые довольно приличные, а некоторые прямо-таки развалюхи.

В Звенигороде в 1902 году родилась Любовь Орлова — актриса театра и кино, символ советского кинематографа. Она была любима зрителями. На Московской улице ей поставлен памятник, а культурный центр носит ее имя.

Наверное, в каждом российском городе есть мемориал в честь воинов, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Вечный огонь горит и здесь, в честь погибших звенигородцев.

А мы, не спеша, дошли до Вознесенского собора.

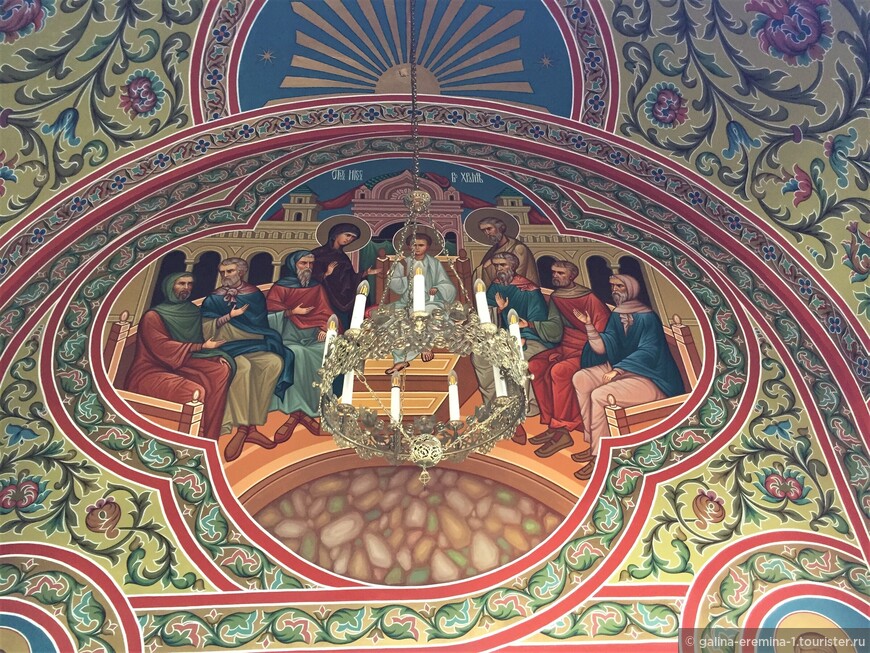

Это новый собор. На месте нынешнего, каменного, некогда была деревянная Вознесенская церковь. Каменная же Вознесенская церковь была построена в 1792 году с тремя приделами: Вознесение Господне, Толгская икона Божьей Матери и святителя Николая. А чуть позже здесь же построили колокольню. В 1812 году Вознесенский храм сильно пострадал: французская армия Наполеона вынесла почти все ценности. Со временем эту утрату восстановили. Но после революции, в 1922 году Вознесенский храм опустошили и закрыли. Потом здесь хранили зерно, был гараж, а весной 1941 года церковь разобрали, и на месте церкви остался пустырь. А потом снова все возвращается на круги своя: в 1998 году была поставлена небольшая памятная часовня, а в 2003–2007 годах на старом месте была выстроена новая кирпичная церковь с теми же тремя престолами.

Росписи на стенах и потолке очень яркие, понятно, что новодел, но мне понравились.

В Музей русского десерта мы заходить не стали, решив, что можем сделать это на обратном пути. А дорога привела нас к Городку, это древний Звенигородский кремль. Проводя на этом месте археологические раскопки, ученые склоняются к мнению, что поселение возникло здесь все-таки в XI–XII веках и уже тогда было оснащено земляными и деревянными укреплениями. В конце XIV века проводились повторные фортификационные работы: валы были заполнены глиной и укреплены деревянными срубами. По верху вала в рост человека были поставлены дубовые стены, внутренняя сторона которых была выложена булыжником, а внешние склоны обложены глиной. Тогда же князем Юрием Звенигородским в центре этого кремля был возведен белокаменный собор Успения Пресвятой Богородицы. Он простоял в неизменном виде 400 лет! В XIX веке к нему пристроили звонницу. В 1930-х годах храм закрыли (я уже перестала этому удивляться), и даже хотели его разобрать и построить на этом месте стадион. Научная и культурная общественность смогла отстоять этот памятник истории. Чудом эта древняя святыня сохранилась и в годы Великой Отечественной войны: линия фронта обогнула Звенигород. И уже в 1946 году здесь возобновились богослужения.

Сам собор сначала и не был виден за деревьями. От подножия звенигородского крепостного вала к нему ведет лестница. Потом начинается улочка с какими-то небольшими домишками, в конце ее — собор, а за ним поляны и лес. Когда-то это место и было центром Звенигородского княжества. Собор встретил нас в таком виде, его практически не видно из-за лесов и щитов.

Успенский собор реставрируется. Ну и хорошо! Сколько уже мы видели уникальных старинных разрушающихся храмов и усадеб, глядя на которые просто хотелось плакать. Но… внутрь можно было войти. Храм небольшой. Там нас встретили старинные иконы и фрески, возможно, Андрея Рублева!

Фрески украшают алтарные столбы и подкупольный барабан. Упоминания об этих фресках, закрытых иконостасом, впервые встречаются в литературе в 1847 году. В 1918 году сотрудники Комиссии по сохранению и раскрытию древнерусской живописи, которую возглавлял знаменитый художник и искусствовед И. Э. Грабарь, разобрали иконостас и собрали его так, что фрески уже были открыты для взора людей, входящих в храм. Конечно, фрески уже поблекли и частично разрушились.

Также во время реставрационных мероприятий были найдены три знаменитые иконы кисти Андрея Рублева — Архангел Михаил, Спас Вседержитель, Апостол Павел. Они хранятся в Третьяковской галерее. В этом храме — копии.

|

Метки: Культурно-познавательный туризм храмы |