Это цитата сообщения natali120654 Оригинальное сообщение

Пётр I (1672-1725) в живописи и литературе. Часть 1.

«Царь Пётр I Алексеевич Великий».

Из «Российского Царственного Дома».

1893-1898.

ПЁТР I ВЕЛИКИЙ (30.05.1672-28.01.1725 гг.) – царь с 1682 г., первый российский император с 1721 года.

Гравюра к иллюстрированной Истории Государства Российского Н. М. Карамзина. Издание Живописный Карамзин или Русская история в картинах, Петербург. 1836.

Наконец открываются перед нами прекраснейшие страницы истории России! Наконец на троне её является государь, назначенный судьбою произвести в отечестве нашем тот великий переворот, который в полной мере может назваться чудесным, неслыханным ни у каких народов! Все они, начиная с самых древнейших, просвещались постепенно. Русские же сделали это вдруг, как будто по какой-то волшебной силе. Эту волшебную, удивительную силу Бог, покровительствующий России, вложил в душу любимца своего - Петра. Точно, этот великий государь мог назваться любимцем Бога: всё в нём было прекрасно и необыкновенно! Чудесно самое младенчество его, чудесны годы детства! Даже самое рождение его было чудесно предсказано за несколько месяцев.

Это удивляет вас, милые читатели? Да, вы правы, это удивительно, непонятно и объясняется разве только тем, что Бог для такого чрезвычайного смертного допустил чрезвычайное явление в природе. Как бы то ни было, только, прежде чем он родился, два монаха - Симеон Полоцкий и ставший потом митрополитом в Ростове Димитрий - сказали царю Алексею Михайловичу, что у него родится сын Пётр, что он наследует престол его и будет таким героем, с которым не сравнится никто из современников. Они говорили, что видели это по расположению звёзд на небе. В старину во всей Европе верили, что звёзды имеют влияние на рождение людей и потому часто предвещают судьбу их. Эта наука называлась астрологией. Вы удивитесь ещё более, милые читатели мои, когда я скажу вам, что предсказание о Петре было не в одной России. В библиотеке Академии наук есть до сих пор переписка двух иностранных учёных - Николая Гейнзиуса и Иоанна Гревиуса. Первый в 1672 году был нидерландским посланником в Москве и писал к последнему о рождении царевича Петра и о тех предвещаниях, какие были сделаны о нём, а Гревиус отвечал на это из Голландии, что и у них учёные гадатели заметили то же самое по звёздам и согласны с предсказаниями русских о новорожденном царевиче.

Александра Ишимова. «История России в рассказах для детей».

* * *

«Наталья Нарышкина с младенцем Петром».

Младенчество. Пётр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 г. Он был четырнадцатое дитя многосемейного царя Алексея и первый ребёнок от его второго брака – с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Царица Наталья была взята из семьи западника А. С. Матвеева, дом которого был убран по-европейски, и могла принести во дворец вкусы, усвоенные в доме воспитателя; притом и до неё заморские новизны проникали уже на царицыну половину, в детские комнаты Кремлёвского дворца…

На четвёртом году Пётр лишился отца. При царе Фёдоре, сыне Милославской, положение матери Петра с её родственниками и друзьями стало очень затруднительно. Другие люди всплыли наверх, овладели делами. Царь Алексей был женат два раза, следовательно, оставил после себя две клики родственников и свойственников, которые насмерть злобствовали одна против другой, ничем не брезгуя в ожесточённой вражде. Милославские осилили Нарышкиных, и самого сильного человека их стороны, Матвеева, не замедлили убрать подальше на север, в Пустозерск. Молодая царица-вдова отступила на задний план, стала в тени.

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

«Пётр I мальчиком в окружении бояр».

В день Святых Апостолов Петра и Павла 29 июня праздновались именины царственного малютки. Кроме дорогих вещей, полученных в этот день Петром от нежных родителей его и других членов семейства царского, маленького именинника в одной из комнат Кремлёвского дворца ожидало множество подарков от верных подданных. Вот он входит туда с боярами, приставленными к нему (*Главным из них, или наставником царевича, был дед его - боярин Кирилл Полуектович Нарышкин и при нём помощники - князь Прозоровский, Головин и Головкин.), с детским любопытством смотрит на всё, чем народ хотел повеселить сына государя, и вдруг быстрые прекрасные глаза его засверкали от радости: он увидел маленькую стальную саблю! Не прошло и минуты, как он уже держал её в руках, уже узнал, что её поднес какой-то купец, уже приказал привести к себе этого купца. Как только тот явился, царевич бросился навстречу, приказал ему поднять себя на руки, поцеловал его в голову и сказал, что он никогда не забудет его за такой прекрасный подарок. Не выпуская из рук сабли, побежал он к своему родителю и просил непременно чем-нибудь пожаловать купца, а его опоясать саблей. Алексей Михайлович с восхищением смотрел на пламенную радость трёхлетнего ребёнка при виде оружия: она предвещала любовь его к славе военной.

Всё было исполнено по желанию Петра: купец пожалован достоинством гостя московского, сабля с молитвой надета самим государем поверх голубого шелкового кафтанчика царевича. Царь сделал ещё более: видя особенную страсть сына своего к военным занятиям, он собрал нескольких детей одних лет с Петром, приказал сделать для них разное маленькое оружие и выучить их всему, чему учились солдаты. Тут-то начались для Петра праздники с утра до вечера, он играл и учился со своими маленькими воинами, и саблю почти никогда не снимали с храброго малютки, случалось даже, что он засыпал вместе с нею.

Александра Ишимова. «История России в рассказах для детей».

* * *

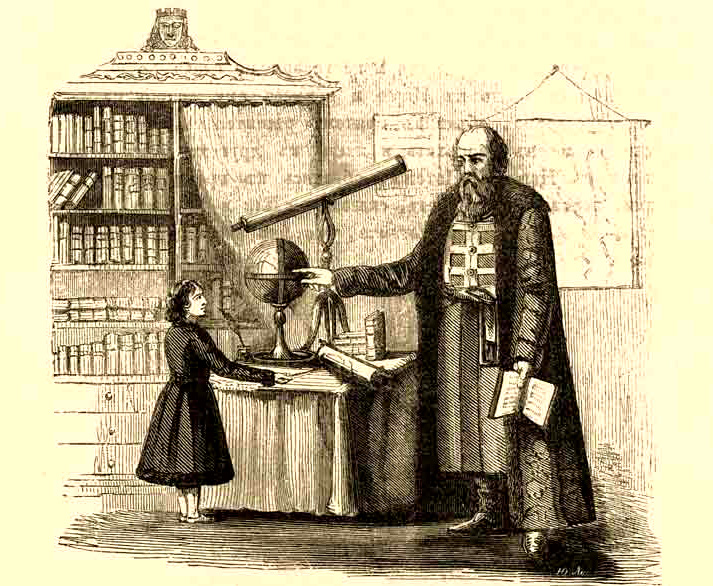

Иллюстрация к книге «История царствования императора Петра Великого».

Миниатюра из рукописи «История Петра I».

XVIII век.

Придворный учитель. По старорусскому обычаю, Петра начали учить с пяти лет…

Старший брат и крестный отец Петра царь Фёдор не раз говаривал куме-мачехе, царице Наталье: «Пора, государыня, учить крестника». Царица просила кума найти учителя кроткого, смиренного, Божественное писание ведущего. Как нарочно, выбор учителя решён был… боярином Фёдором Прокофьевичем Соковниным… Фёдор Соковнин и указал царю на мужа кроткого и смиренного, всяких добродетелей исполненного, в грамоте и писании искусного: то был Никита Моисеев сын Зотов, подъячий из приказа Большого Прихода (ведомства неокладных сборов)…

Учёный воспитатель царя одобрил чтение и письмо Зотова; тогда Соковнин повёз аттестованного учителя к царице-вдове. Та приняла его, держа Петра за руку, и сказала: «Знаю, что ты доброй жизни и в Божественном писании искусен; вручаю тебе моего единственного сына». Зотов залился слезами и, дрожа от страха, повалился к ногам царицы со словами: «Недостоин я, матушка государыня, принять такое сокровище». Царица пожаловала его к руке и велела на следующее утро начать учение. На открытие курса пришли царь и патриарх, отслужили молебен с водосвятием, окропили святой водой нового спудея и, благословив, посадили за азбуку. Зотов поклонился своему ученику в землю и начал курс своего учения, причём тут же получил и гонорар: патриарх дал ему сто рублей (с лишком тысячу рублей на наши деньги), государь пожаловал ему двор, произвёл во дворяне, а царица-мать прислала две пары богатого верхнего и исподнего платья и «весь убор», в который по уходе государя и патриарха Зотов тут же и перерядился.

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

«Дьяк Зотов обучает царевича Петра Алексеевича грамоте».

1903.

Учение. По словам Котошихина, для обучения царевичей выбирали из приказных подьячих – «учительных людей тихих и небражников». Что Зотов был учительный человек, тихий, за это ручается только что приведённый рассказ; но, говорят, он не вполне удовлетворял второму требованию, любил выпить. Впоследствии Пётр назначил его князем-папой, президентом шутовской коллегии пьянства.

Историки Петра иногда винят Зотова в том, что он не оказал воспитательного, развивающего влияния на своего ученика. Но ведь Зотова позвали во дворец не воспитывать, а просто учить грамоте, и он, может быть, передал своему ученику курс древнерусской грамотной выучки если не лучше, то и не хуже многих предшествовавших ему придворных учителей-грамотеев. Он начал, разумеется, со «словесного учения», т. е. прошёл с Петром азбуку, Часослов, Псалтырь, даже Евангелие и Апостол; всё пройденное по древнерусскому педагогическому правилу взято было назубок. Впоследствии Петр свободно держался на клиросе, читал и пел своим негустым баритоном не хуже любого дьячка; говорили даже, что он мог прочесть наизусть Евангелие и Апостол. Так учился царь Алексей; так начинали учение и его старшие сыновья.

Но простым обучением грамотному мастерству не ограничилось преподавание Зотова. Очевидно, новые веяния коснулись и этого импровизированного педагога из приказа Большого Прихода. Подобно воспитателю царя Алексея Морозову, Зотов применял приём наглядного обучения. Царевич учился охотно и бойко. На досуге он любил слушать разные рассказы и рассматривать книжки с «кунштами», картинками. Зотов сказал об этом царице, и та велела ему выдать «исторические книги», рукописи с рисунками из дворцовой библиотеки, и заказала живописного дела мастерам в Оружейной палате несколько новых иллюстраций. Так составилась у Петра коллекция «потешных тетрадей», в которых были изображены золотом и красками города, здания, корабли, солдаты, оружие, сражения и «истории лицевыя с прописьми», иллюстрированные повести и сказки с текстами. Все эти тетради, писанные самым лучшим мастерством, Зотов разложил в комнатах царевича. Заметив, когда Пётр начинал утомляться книжным чтением, Зотов брал у него из рук книгу и показывал ему эти картинки, сопровождая обзор их пояснениями. При этом он, как пишет Крекшин, касался и русской старины, рассказывал царевичу про дела его отца, царя Ивана Грозного, восходил и к более отдалённым временам, Димитрия Донского, Александра Невского и даже до самого Владимира. Впоследствии Пётр очень мало имел досуга заниматься русской историей, но не терял интереса к ней, придавал ей большое значение для народного образования и много хлопотал о составлении популярного учебника по этому предмету. Кто знает? Быть может, во всём этом сказывалась память об уроках Зотова. И на том подьячему спасибо!

В. О. Ключевский. «Исторические портреты».

* * *

«Первое обучение царевича Петра Алексеевича».

1677.

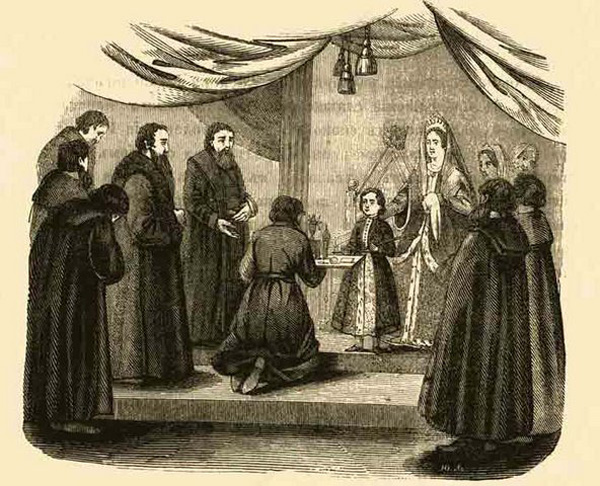

«Именины царевича Петра Алексеевича».

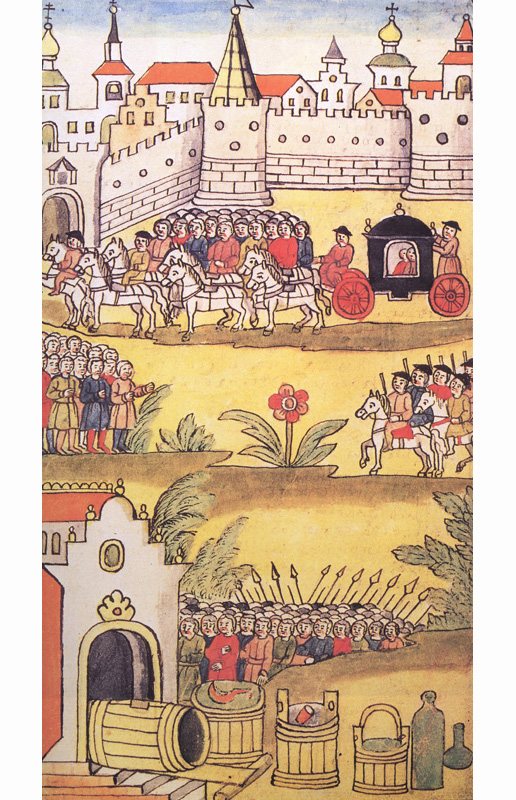

«Венчание на царствие Ивана и Петра Алексеевичей. 25 июня 1682 года».

Начало 1880-х.

Десяти лет от роду царевич был вырван судьбою из своего уединения: его посадили на престол; а вслед за тем восприимчивый отрок был свидетелем кровавых сцен, убийства дяди и Матвеева, унижения матери и всех её родных, наконец, должен был по воле подученной стрелецкой толпы разделить с полоумным братом венец, возложенный на него выбором всей русской земли: правление перешло в руки сестры, не терпевшей его матери. В эти ужасные минуты молодой Пётр показал необыкновенные для его лет твёрдость и бесстрашие. Но эти минуты оказали печальное влияние на его характер: они, без сомнения, положили в эту гениальную гигантскую натуру зародыш жестокости, свирепости.

Н. И. Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей». Санкт-Петербург, «Весь». 2005 год.

* * *

В апреле 1682 г., как только закрыл глаза Фёдор, патриарх, архиереи и бояре, пришедшие проститься с покойным царём, собрались в одной дворцовой палате и стали думать, которому из двух оставшихся сыновей царя Алексея быть царём. Приговорили, что этот вопрос должны решить всех чинов люди Московского государства. Тотчас с дворцового крыльца патриарх с архиереями и боярами велел собраться всех чинов людям на дворцовом дворе и тут же с крыльца обратился к собравшимся с речью, в которой предложил тот же вопрос. Не совсем, впрочем, со значительным перевесом голосов был провозглашён младший десятилетний царевич Пётр мимо слабоумного старшего Ивана. С тем же вопросом патриарх обратился к высшему духовенству и к боярству, стоявшим тут же на крыльце, и те высказались за Петра же. После того патриарх пошёл и благословил Петра на царство. Ввожу вас в эти подробности, чтобы показать, как просто делалось тогда такое важное дело в Москве. Очевидно, на этом обыденном собрании не было ни выборных людей, ни соборных совещаний. Вопрос решила разночинная толпа, оказавшаяся в Кремле по случаю смерти царя.

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

«Царица Наталья Кирилловна показывает стрельцам царевичей Ивана и Петра».

И вот завизжал замок на медной двери на Красном крыльце. Толпа придвинулась, затихла, жадно глядя. Замолкли барабаны.

Алексашка повис, вцепившись руками и ногами, на пузатом столбе крыльца. Алёшка не отставал от него, хотя было ой как страшно.

Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовьей чёрной опашени и золото-парчовой мантии. Взглянув на тысячи, тысячи глаз, упёртых на неё, царица покачнулась. Чьи-то руки протянули ей мальчика в пёстром узком кафтанчике. Царица с усилием, вздёрнув животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Мономахова шапка съехала ему на ухо, открыв чёрные стриженые волосы. Круглощёкий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши. Маленький рот сжат с испугу.

Царица хотела сказать что-то и зашлась, закинула голову. Из-за её спины выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание... Он держал за руку другого мальчика, постарше, с худым равнодушным личиком, отвисшей губой.

- Кто вам лгал, - стариковским, но сильным голосом заговорил Матвеев, изламывая седые брови, - кто лгал, что царя и царевича задушили... Глядите, вот царь Пётр Алексеевич, на руках у царицы... Здоров и весел. Вот царевич Иван, - приподнял равнодушного мальчика и показал толпе. - Оба живы божьей милостью... (В толпе стали переглядываться, заговорили: "Они самые, обману нет...") Стрельцы! Идите спокойно по домам... Если что надо, - есть какие просьбы и жалобы, - присылайте челобитчиков...

Алексей Толстой. «Пётр Первый».

* * *

Из книги: В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

События 1682 г. Едва минуло Петру десять лет, как начальное обучение его прекратилось, точнее, прервалось. Царь Фёдор умер 27 апреля 1682 г. За смертью его последовали известные бурные события: провозглашение Петра царём мимо старшего брата Ивана, интриги царевны Софьи и Милославских, вызвавшие страшный стрелецкий мятеж в мае того года, избиение бояр, потом установление двоевластия и провозглашение Софьи правительницей государства, наконец, шумное раскольничье движение с буйными выходками старообрядцев 5 июля в Грановитой палате. Пётр, бывший очевидцем кровавых сцен стрелецкого мятежа, вызвал удивление твёрдостью, какую сохранил при этом: стоя на Красном крыльце подле матери, он, говорят, не изменился в лице, когда стрельцы подхватывали на копья Матвеева и других его сторонников. Но майские ужасы 1682 г. неизгладимо врезались в его памяти. Он понял в них больше, чем можно было предполагать по его возрасту: через год 11-летний Пётр по развитости показался иноземному послу 16-летним юношей.

Старая Русь тут встала и вскрылась перед Петром со всей своей многовековой работой и её плодами. Когда ограждённый грозой палача и застенка Кремлёвский дворец превратился в большой сарай и по нему бегали и шарили одурелые стрельцы, отыскивая Нарышкиных, а потом буйствовали по всей Москве, пропивая добычу, взятую из богатых боярских и купеческих домов, то духовенство молчало, творя волю мятежников, благословляя двоевластие, бояре и дворяне попрятались, и только холопы боярские вступились за попранный порядок. Напрасно стрельцы заманивали их обещанием свободы, громили Холопий приказ, рвали и разбрасывали по площади кабалы и другие крепости. Холопы унимали мятежников, грозя им: «Лежать вашим головам на площади, до чего вы добунтуетесь? Русская земля велика, вам с ней не совладать». Холопы, которых в боярской столице было вдвое больше стрельцов, ждали только знака от своих господ на усмирение мятежников и не дождались. От общественных сил, считавшихся опорами государственного порядка, Пётр отвернулся прежде, чем мог сообразить, как обойтись без них и чем их заменить. С тех пор московский Кремль ему опротивел и был осуждён на участь заброшенной барской усадьбы со своими древностями, запутанными дворцовыми хоромами и доживавшими в них свой век царевнами, тётками и сёстрами, двумя Михайловнами и семью Алексеевнами и с сотнями их певчих, крестовых дьяков и «всяких верховых чинов».

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

«Пётр Великий, спасаемый матерью от ярости стрельцов».

Пошумели стрельцы. Истребили бояр: братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, князей Юрия и Михайлу Долгоруких, Григория и Андрея Ромодановских, Михаилу Черкасского, Матвеева, Петра и Федора Салтыковых, Языкова и других - похуже родом. Получили стрелецкое жалованье - двести сорок тысяч рублев, и ещё по десяти сверх того рублёв каждому стрельцу наградных. (Со всех городов пришлось собирать золотую и серебряную посуду, переливать её в деньги, чтобы уплатить стрельцам.) На Красной площади поставили столб, где с четырёх сторон написали имена убитых бояр, их вины и злодеяния. Полки потребовали жалованные грамоты, где бояре клялись ни ныне, ни впредь никакими поносными словами, бунтовщиками и изменниками стрельцов не называть, напрасно не казнить и в ссылки не ссылать.

Проев и выпив кремлёвские запасы, стрельцы разошлись по слободам, посадские - по посадам. И всё пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки - нищета, холопство, бездолье.

Алексей Толстой. «Пётр Первый».

* * *

Миниатюра из рукописи «История Петра I».

XVIII век.

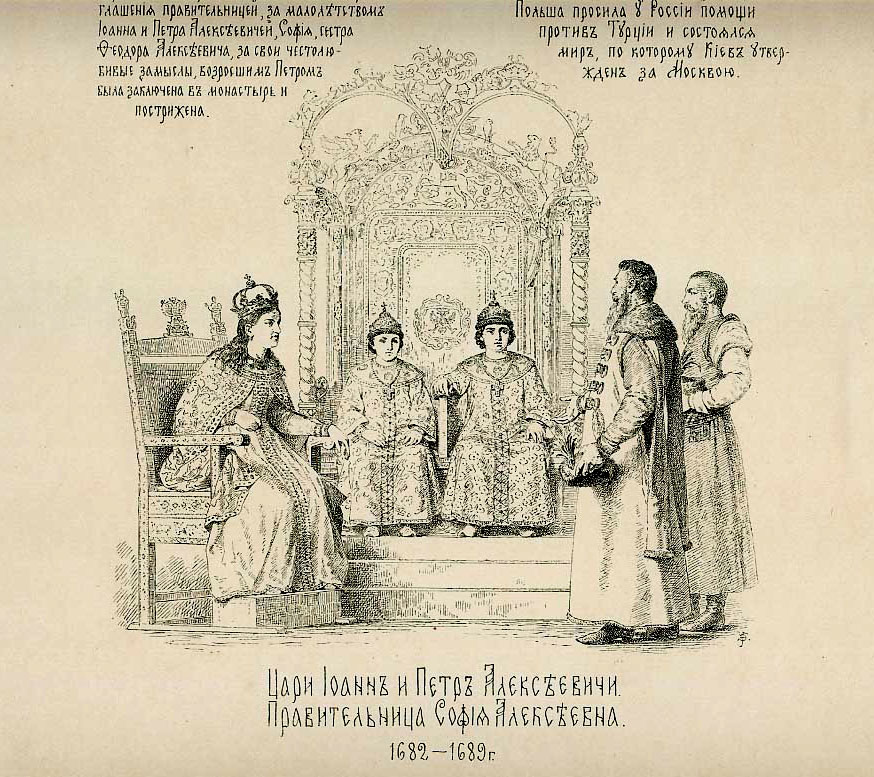

«Цари Иоанн и Пётр Алексеевичи. Правительница Софья Алексеевна.»

В библиотеке Пушкина есть книга, им разрезанная, в которой сохранилось оставленное нам современником изображение одиннадцатилетнего Петра. В книге этой помещено описание путешествия Мейерберга по России в средине XVII столетия. Но в приложении даны выдержки из дневника Кемпфера, назначенного в 1681 году секретарём при шведском посольстве в Россию и Персию.

Кемпфер видел в Москве юного Петра при представлении посольства царям Иоанну и Петру в 1683 году: «Оба их величества сидели не посредине… залы… на двух серебряных епископских креслах… Старший сидел почти неподвижно, с потупленными, совсем почти закрытыми глазами, опущенною низко шапкою; младший, напротив того, взирал на всех с открытым прелестным лицом, на коем, при обращении к нему речи, беспрестанно играла кровь юношества…»

Илья Фейнберг. «Читая тетради Пушкина». Москва, «Советский писатель». 1985 год.

* * *

«Иоанн V и Пётр I Алексеевичи».

1685.

Что-то роковое тяготело над новой династией: судьба решительно не хотела, чтобы выходившие из нового царского рода носители верховной власти дозревали до престола. Из пяти первых царей трое, Михаил, Алексей и Иван, воцарялись, едва вышедши из недорослей, имея по 16 лет, а двое ещё моложе: Фёдор – 14 лет, Пётр – 10. И другая фамильная особенность отличала эту династию: царевны обыкновенно выходили крепкими, живучими, иногда энергичными, мужественными девицами, как Софья, а царевичи, повторяя своего родоначальника, оказывались хилыми, недолговечными, иногда прямо убогими людьми, как Фёдор и Иван.

В. О. Ключевский. «Русская история». Москва, «Эксмо». 2005 год.

* * *

Со старинной гравюры.

Однажды, закинув удочку в тихую и светлую Яузу, что вытекала из дремучих лесов Лосинова острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно - в белых чулках и в зелёном не русском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. Невдалеке, на пригорке, из-за липовых кущ поднимались гребнистые кровли Преображенского дворца. Когда-то он весь был виден, отражался в реке нарядный и пёстрый, - теперь зарос листвой, приходил в запустение.

У ворот и по лугу бегали женщины, крича кого-то, - должно быть, искали мальчика. Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вёл. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку:

- Эй, нашу рыбу пугать... Смотри, портки снимем, переплывём, - мы тебя...

Мальчик только шмыгнул. Алексашка опять:

- Ты кто, чей? Мальчик...

- А вот велю тебе голову отрубить, - проговорил мальчик глуховатым голосом, - тогда узнаешь...

Сейчас же Алёшка шепнул Алексашке:

- Что ты, ведь это царь, - и бросил удилище, чтобы бежать без оглядки. У Алексашки в синих глазах засветилось баловство".

- Погоди, убежим, успеем. - Закинул удочку, смеясь стал глядеть на мальчика. - Очень тебя испугались, отрубил голову один такой... А чего Ты сидишь? Тебя ищут...

- Сижу, от баб прячусь.

- Я смотрю, - ты не наш ли царь. А?

Мальчик ответил не сразу, - видимо, удивился, что говорят смело.

- Ну - царь. А тебе что?

- Как что... А вот ты взял бы да и принёс нам сахарных пряников. (Пётр глядел на Алексашку пристально, не улыбаясь.) Ей-богу, сбегай, принесёшь одну хитрость тебе покажу. - Алексашка снял шапку, из-за подкладки вытащил иглу. - Гляди - игла али нет?.. Хочешь - иглу сквозь щеку протащу с ниткой, и ничего не будет...

- Врёшь? - спросив Петр.

- Вот - перекрещусь. А хочешь - ногой перекрещусь? - Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился. Пётр удивился ещё больше.

- Ещё бы тебе царь бегал за пряниками, - ворчливо сказал он. - А за деньги иглу протащишь?

- За серебряную деньгу три раза протащу, и ничего не будет.

- Врёшь? - Петр начал мигать от любопытства. Привстал, поглядел из-за лопухов в сторону дворца, где всё ещё суетились, звали, аукали его какие-то женщины, и побежал с той стороны по берегу к мосткам.

Дойдя до конца мостков, он очутился шагах в трёх от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитая молнией плакучая ива. Стоя под избой, Алексашка показал Петру хитрость - три раза протащил сквозь щеку иглу с чёрной ниткой, - и ничего не было: ни капли крови, только три грязных пятнышка на щеке. Пётр глядел совиными глазами.

- Дай-ка иглу, - сказал нетерпеливо.

- А ты что же - деньги-то?

- На!..

Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Пётр, взяв у него иглу, начал протаскивать её сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову: "Не хуже тебя, не хуже тебя!" Забыв о мальчиках, побежал к дворцу, - должно быть, учить бояр протаскивать иголки.

Рубль был новенький, - на одной стороне - двуглавый орёл, на другой правительница Софья. Сроду Алексашка с Алёшкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы, но Петра видали только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны, с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками.

- Пустяками занимается, - говорил Алексашка, сидя под разбитой ивой.

Алексей Толстой. «Пётр Первый».

* * *

Миниатюра первой половины XVIII века.

Пётр в Преображенском. События 1682 г. окончательно выбили царицу-вдову из московского Кремля и заставили её уединиться в Преображенском, любимом подмосковном селе царя Алексея. Этому селу суждено было стать временной царской резиденцией, станционным двором на пути к Петербургу. Здесь царица с сыном, удалённая от всякого участия в управлении, по выражению современника князя Б. И. Куракина, «жила тем, что давно было от рук царевны Софии», нуждалась и принуждена была принимать тайком денежную помощь от патриарха Троицкого монастыря и ростовского митрополита. Пётр, опальный царь, выгнанный сестриным заговором из родного дворца, рос в Преображенском на просторе.

Силой обстоятельств он слишком рано предоставлен был самому себе, с десяти лет перешёл из учебной комнаты прямо на задворки. Легко можно себе представить, как мало занимательного было для мальчика в комнатах матери: он видел вокруг себя печальные лица, отставных придворных, слышал всё одни и те же горькие или озлобленные речи о неправде и злобе людской, про падчерицу и её злых советчиков. Скука, какую должен был испытывать здесь живой мальчик, надо думать, и выжила его из комнат матери на дворы и в рощи села Преображенского.

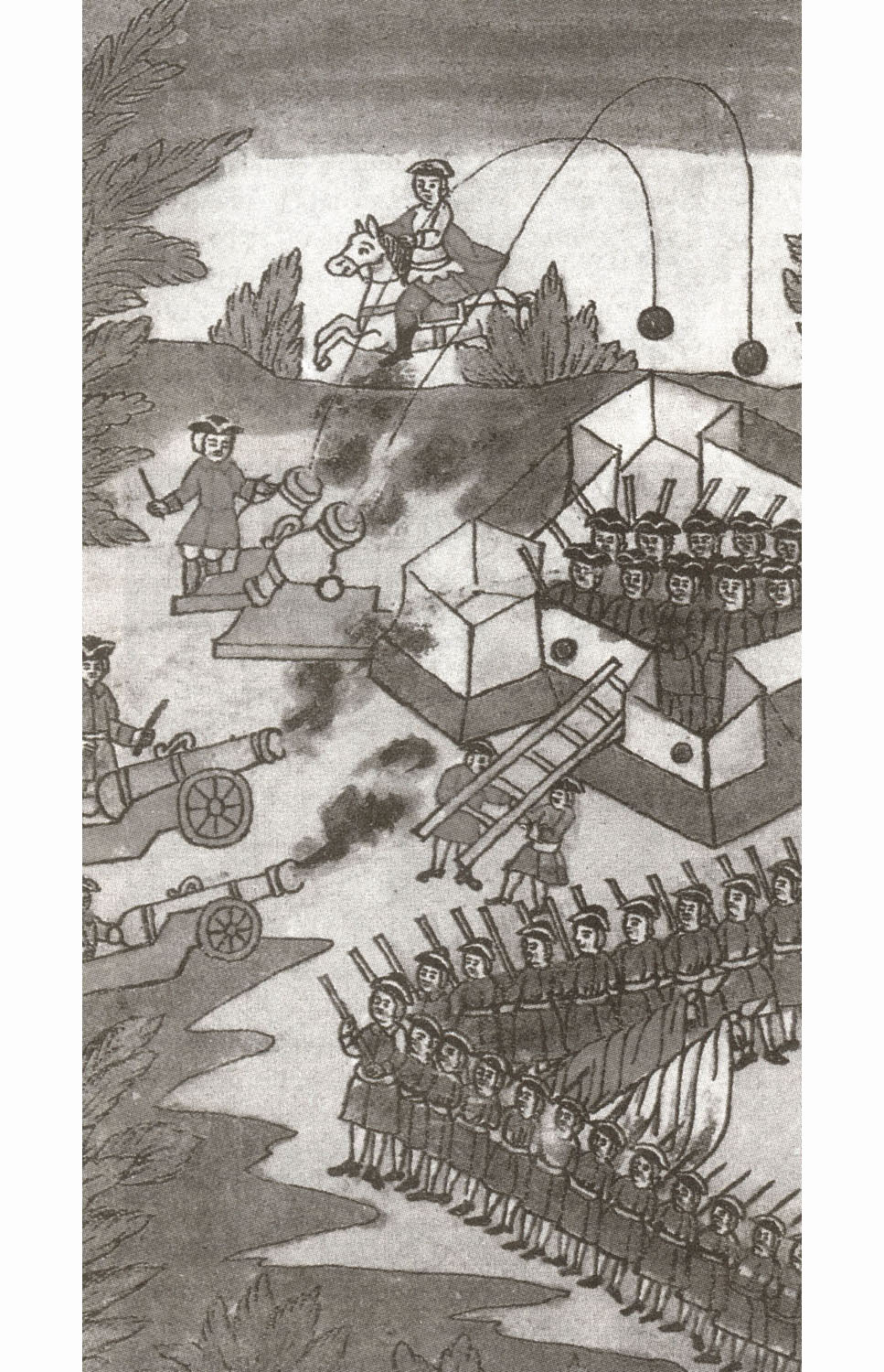

С 1683 г., никем не руководимый, он начал здесь продолжительную игру, какую сам себе устроил и которая стала для него школой самообразования, а играл он в то, во что играют все наблюдательные дети в мире, в то, о чём думают и говорят взрослые. Современники приписывали природной склонности пробудившееся ещё в младенчестве увлечение Петра военным делом. Темперамент подогревал эту охоту и превратил её в страсть. Толки окружающих о войсках иноземного строя, может быть, и рассказы Зотова об отцовых войнах, дали с летами юношескому спорту определённую цель, а острые впечатления мятежного 1682 г. вмешали в дело чувство личного самосохранения и мести за обиды. Стрельцы дали незаконную власть царевне Софье: надо завести своего солдата, чтобы оборониться от своевольной сестры.

По сохранившимся дворцовым записям можно следить за занятиями Петра, если не за каждым шагом его в эти годы. Здесь видим, как игра с летами разрастается и осложняется, принимая всё новые формы и вбирая в себя разнообразные отрасли военного дела. Из кремлёвской Оружейной палаты к Петру в Преображенское таскают разные вещи, преимущественно оружие, из его комнат выносят на починку то сломанную пищаль, то прорванный барабан. Вместе с образом Спасителя Пётр берёт из Кремля и столовые часы с арапом, и карабинец винтовой немецкий, то и дело требует свинца, пороха, полковых знамён, бердышей (широкие длинные топоры с изогнутым лезвием в виде полумесяца на длинной рукоятке, использовавшиеся русскими пехотинцами в XV–XVII вв. – Прим. ред.), пистолей; дворцовый кремлёвский арсенал постепенно переносился в комнаты Преображенского дворца. При этом Пётр ведёт чрезвычайно непоседный образ жизни, вечно в походе. То он в селе Воробьёве, то в Коломенском, то у Троицы, то у Саввы Сторожевского, рыщет по монастырям и дворцовым подмосковным сёлам, и в этих походах за ним всюду возят, иногда на нескольких подводах, его оружейную казну. Следя за Петром в эти годы, видим, с кем он водится, кем окружён, во что играет; не видим только, садился ли он за книгу, продолжались ли его учебные занятия. В 1688 г. Пётр забирает из Оружейной палаты вместе с калмыцким седлом «глебос большой». Зачем понадобился этот глобус – неизвестно; только, должно быть, он был предметом довольно усиленных занятий не совсем научного характера, так как вскоре его выдали для починки часовому мастеру. Затем вместе с потешной обезьяной высылают ему какую-то «книгу огнестрельную».

Василий Осипович Ключевский. «Исторические портреты».

* * *

«Потешные Петра I в кружале».

1892.

Потешные. Таская нужные для потехи вещи из кремлёвских кладовых, Пётр набирал около себя толпу товарищей своих потех. У него был под руками обильный материал для этого набора. По заведённому обычаю, когда московскому царевичу исполнялось пять лет, к нему из придворной знати назначали в слуги, в стольники и спальники породистых сверстников, которые становились его «комнатными людьми». Прежние цари жили широким и людным хозяйством. Для любимой соколиной потехи царя Алексея на царских дворах содержали больше 3 тысяч соколов, кречетов и других охотничьих птиц, а для их ловли и корма – больше 100 тысяч голубиных гнёзд. Для ловли, выучки и содержания тех птиц в «сокольничьем пути», т. е. ведомстве, служило больше 200 человек сокольников и кречетников. В конюшенном ведомстве числилось свыше 40 тысяч лошадей, к которым приставлено было чиновных людей, столповых приказчиков, конюхов стремянных, задворных, стряпчих, стадных и разных ремесленников больше 600 человек. Это были большею частью все люди породою «честные», не простые, были пожалованы денежным жалованьем и платьем погодно и поместьями и вотчинами, «пили и ели царское». Со смерти царя Алексея в этих ведомствах осталось мало дела или не стало никакого. Больным царю Фёдору и царевичу Ивану было трудно выезжать из дворца часто, а царевнам – некуда и непристойно. Пётр терпеть не мог соколиной охоты и любил бегать пешком или ездить запросто, на чём ни попало.

Этому праздному придворному и дворцовому люду Пётр и задал более серьёзную работу. Он начал верстать в свою службу молодёжь из своих спальников и дворовых конюхов, а потом сокольников и кречетников, образовав из них две роты, которые прибором охотников из дворян и других чинов, даже из боярских холопов, развились в два батальона, человек по 300 в каждом. Они и получили название потешных. Не думайте, что это были игрушечные, шуточные солдаты. Играл в солдаты царь, а товарищи его игр служили и за свою потешную службу получали жалованье, как настоящие служилые люди. Звание потешного стало особым чином. «Пожалован я, – читаем в одной челобитной, – в ваш, великих государей, чин, в потешные конюхи». Набор потешных производился официальным, канцелярским порядком. Так, в 1686 г. Конюшенному приказу предписано было выслать к Петру в Преображенское 7 придворных конюхов для записи в потешные пушкари. В числе этих потешных рано является и Александр Данилович Меншиков, сын придворного конюха, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по замечанию князя Б. Куракина. Впрочем, потом в потешные стала поступать и знатная молодёжь. Так, в 1687 г. с толпой конюхов поступили И. И. Бутурлин и князь М. М. Голицын, будущий фельдмаршал, который за малолетством записался в «барабанную науку», как говорит дворцовая запись. С этими потешными Пётр и поднял в Преображенском неугомонную возню, построил потешный двор, потешную съезжую избу для управления командой, потешную конюшню, забрал из Конюшенного приказа упряжь под свою артиллерию. Словом, игра обратилась в целое учреждение с особым штатом, бюджетом, с «потешной казной». Играя в солдаты, Пётр хотел сам быть настоящим солдатом и такими же сделать участников своих игр, одел их в тёмно-зелёный мундир, дал полное солдатское вооружение, назначил штаб-офицеров, обер-офицеров и унтер-офицеров из своих комнатных людей, всё «изящных фамилий», и в рощах Преображенского чуть не ежедневно подвергал команду строгой солдатской выучке, причём сам проходил все солдатские чины, начиная с барабанщика. Чтобы приучить солдат к осаде и штурму крепостей, на реке Яузе построена была «регулярным порядком потешная фортеция», городок Плесбурх, который осаждали с мортирами и со всеми приёмами осадного искусства. Во всех этих воинских экзерцициях, требовавших технического знания, Пётр едва ли мог обойтись одними доморощенными сведениями.

По соседству с Преображенским давно уже возник заманчивый и своеобразный мирок, на который искоса посматривали из Кремля руководители Московского государства: то была Немецкая слобода. При царе Алексее она особенно населилась военным людом: тогда вызваны были из-за границы для командования русскими полками иноземного строя пара генералов, до сотни полковников и бесчисленное количество офицеров.

Сюда и обратился Пётр за новыми потехами и воинскими хитростями, каких не умел придумать со своими потешными. В 1684 г. иноземный мастер Зоммер показывал ему гранатную стрельбу, любимую его потеху впоследствии. Иноземные офицеры были привлечены и в Преображенское для устройства потешной команды. По крайней мере в начале 1690-х годов, когда потешные батальоны развернулись уже в два регулярных полка, поселенных в селах Преображенском и Семёновском и от них получивших свои названия, полковники, майоры, капитаны были почти все иноземцы и только сержанты – из русских. Но главным командиром обоих полков был поставлен русский, Автамон Головин, «человек гораздо глупый, но знавший солдатскую экзерцицию», как отзывается о нём тогдашний семёновец и свояк Петра, помянутый князь Куракин.

Василий Осипович Ключевский. «Исторические портреты».

* * *

«Приезд царей Иоанна и Петра Алексеевичей на Семёновский потешный двор в сопровождении свиты».

1900.

В Преображенское приехал князь Приимков-Ростовский, истовый старик, ударил Петру челом и с час говорил - витиевато, на древнеславянском - о том, как беречь византийское благолепие и благочестие, на коем одном стоит Россия. Пётр молча слушал (в столовой палате играл с Алексашкой в шахматы, были сумерки). Потом толкнул доску с фигурами и заходил, грызя заусенец. Князь всё говорил, поднимая рукава тяжёлой шубы, - длиннобородый, сухой... Не человек - тень надоевшая, ломота зубная, скука! Пётр нагнулся к Алексашкину уху, тот фыркнул, как кот, ушёл, скалясь. Скоро подали лошадей, и Пётр велел князю сесть в сани, - повёз его к Лефорту.

За столом на высоком стуле сидел Никита Зотов, в бумажной короне, в руках держал трубку и гусиное яйцо. Пётр без смеха поклонился ему и просил благословить, и архипастырь с важностью благословил его на питьё трубкой и яйцом. Тогда все (человек двадцать) запели гнусавыми голосами ермосы. Князь Приимков-Ростовский, страшась перед царём показать невежество, тайно закрестился под полой шубы, тайно отплюнулся. А когда на бочку полез голый человек с чашей, и царь и великий князь всея Великия и Малыя и прочая, указав на него перстом, промолвил громогласно: "Сие есть бог наш, Бахус, коему поклонимся", - помертвел князь Приимков-Ростовский, зашатался. Старика без памяти отнесли в сани.

С этого дня Пётр велел называть Зотова все пьянейшим папой, архи жрецом бога Бахуса, а сходбища у Лефорта - сумасброднейшим и всепьянейшим собором.

Алексей Толстой. «Пётр Первый».

* * *

«Пётр I в селе Измайлове».

Но вот Пётр достиг 16 лет, окружил себя «потешными» - молодёжью, собранной вначале из товарищей детских игр царя, а потом из охотников разного звания. Пётр проводил с ними время в воинских упражнениях, строил земляные крепости и брал их, а в 1688 году, увидя однажды старое заброшенное судно, получил страстное желание строить суда, плавать по морю и начал свои первые опыты на Переяславском озере. Царица Наталья, страшась козней Софьи, боялась отлучек сына и его горячности, а потому поспешила его женить. 27 января 1689 года Пётр сочетался браком с Евдокией Фёдоровной Лопухиной, дочерью окольничьего. Событие было важное и даже, можно сказать, роковое для Софьи, так как по русским понятиям женатый человек считался совершеннолетним, и Пётр в глазах народа получил полное нравственное право избавить себя от опеки сестры.

Н. Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей». Санкт-Петербург, «Весь». 2005 год.

* * *

Миниатюра из «Книги любви знак в честен брак» К. Истомина.

1689.

Исторический музей. Москва.

Свадьбу сыграли в Преображенском. Званых, кроме Нарышкиных и невестиной родни, было мало: кое-кто из ближних бояр, да Борис Алексеевич Голицын, да Фёдор Юрьевич Ромодановский. Наталья Кирилловна позвала его в посаженые отцы. Царь Иван не мог быть за немочью, Софья в этот день уехала на богомолье.

Всё было по древнему чину. Невесту привезли с утра во дворец и стали одевать. Сенные девки, вымытые в бане, в казённых венцах и телогреях, пели, не смолкая. Под их песни боярыни и подружки накладывали на невесту лёгкую сорочку и чулки, красного шёлка длинную рубаху с жемчужными запястьями, китайского шёлка летник с просторными, до полу, рукавами, чудно вышитыми травами и зверями, на шею убранное алмазами, бобровое, во все плечи, ожерелье, им так стянули горло, - Евдокия едва не обмерла. Поверх летника - широкий опашень клюквенного сукна со ста двадцатью финифтяными пуговицами, ещё поверх - подволоку, сребротканую, на лёгком меху, мантию, тяжело шитую жемчугом. Пальцы унизали перстнями, уши оттянули звенящими серьгами. Волосы причесали так туго, что невеста не могла моргнуть глазами, косу переплели множеством лент, на голову воздели высокий, в виде города, венец.

Часам к трём Евдокия Ларионовна была чуть жива, - как восковая, сидела на собольей подушечке. Не могла даже глядеть на сласти, что были принесены в дубовом ларце от жениха в подарок: сахарные звери, пряники с оттиснутыми ликами угодников, огурцы, варёные в меду, орехи и изюм, крепенькие рязанские яблоки. По обычаю, здесь же находился костяной ларчик с рукодельем и другой медный, вызолоченный, с кольцами и серьгами. Поверх лежал пучок берёзовых хворостин - розга.

Отец, окольничий Ларион Лопухин, коего с этого дня приказано звать Фёдором, то и дело входил, облизывая пересохшие губы: "Ну, как, ну, что невеста-то?" - жиловатый носик окостенел у него... Потоптавшись, спохватывался, уходил торопливо. Мать, Евстигнея Аникитовна, давно обмерла, привалившись к стене. Сенные девки, не евшие с зари, начали похрипывать.

Вбежала сваха, махнула трехаршинными рукавами.

- Готова невеста? Зовите поезжан... Караваи берите, фонари зажигайте... Девки-плясицы где? Ой, мало... У бояр Одоевских двенадцать плясало, а тут ведь царя женим... Ой, милые, невестушка-то - красота неописанная... Да где ещё такие-то, - и нету их... Ой, милые, бесценные, что же вы сделали, без ножа зарезали... Невеста-то у нас неприкрытая... Самую суть забыли... Покров, покров-то где?

Невесту покрыли поверх венца белым платом, под ним руки ей сложили на груди, голову велели держать низко. Евстигнея Аникитовна тихо заголосила. Вбежал Ларион, неся перед собою, как на приступ, благословляющий образ. Девки-плясицы махнули платочками, затоптались, закружились:

Хмелюшка по выходам гуляет,

Сам себя хмель выхваляет,

Нету меня, хмелюшки, лучше...

Нету меня, хмеля, веселее...

Слуги подняли на блюдах караваи. За ними пошли фонарщики со слюдяными фонарями на древках. Два свечника несли пудовую невестину свечу. Дружка, в серебряном кафтане, через плечо перевязанный полотенцем, Петька Лопухин, двоюродный брат невесты, нёс миску с хмелем, шёлковыми платками, собольими и беличьими шкурками и горстью червонцев. За ним двое дядьев, Лопухины, самые расторопные, - известные сутяги и ябедники, - держали путь: следили, чтобы никто не перебежал невесте дорогу. За ними сваха и подсваха вели под руки Евдокию, - от тяжёлого платья, от поста, от страха у бедной подгибались ноги. За невестой две старые боярыни несли на блюдах, - одна бархатную бабью кику, другая - убрусы для раздачи гостям. Шёл Ларион в собранных со всего рода мехах, на шаг позади - Евстигнея Аникитовна, под конец валила вся невестина родня, торопливо теснясь в узких дверях и переходах.

Так вступили в Крестовую палату. Невесту посадили под образа. Миску с хмелем, мехами и деньгами, блюда с караваями поставили на стол, где уже расставлены были солонки, перечницы и уксусницы. Сели по чину. Молчали. У Лопухиных натянулись, высохли глаза, - боялись, не совершить бы промаха. Не шевелились, не дышали. Сваха дернула Лариона за рукав:

- Не томи...

Он медленно перекрестился и послал невестину дружку возвестить царю, что время идти по невесту. У Петьки Лопухина, когда уходил, дрожал бритый вдавленный затылок. Трещали лампады, не колебалось пламя свечей. Ждать пришлось долго. Сваха порой щекотала у невесты меж ребер, чтоб дышала.

Заскрипели лестницы на переходах. Идут! Двое рынд, неслышно появись, стали у дверей. Вошёл посаженый отец, Фёдор Юрьевич Ромодановский. Пуча глаза на отблескивающие оклады, перекрестился, за руку поздоровался с Ларионом и сел напротив невесты, пальцы сунул в пальцы. Снова молчали небольшое время. Фёдор Юрьевич сказал густым голосом:

- Подите, просите царя и великого князя всея России, чтобы, не мешкав, изволил идти к своему делу.

Невестина родня моргнула, глотнула слюни. Один из дядьев вышел навстречу государю. Он уже близился, - молод, не терпелось... В дверь влетели клубы ладана. Вступили - рослый, буйно волосый благовещенский протопоп, держа медный с мощами крест и широко махая кадилом, и молодой дворцовый поп, кому мало ведомый (знали, что Пётр прозвал его Витка), кропил святой водой красного сукна дорожку. Меж ними шёл ветхий, слабо голосый митрополит во всём блаженном чине.

Невестина родня вскочила. Ларион выбежал из-за стола, упал на колени посреди палаты. Свадебный тысяцкий, Борис Алексеевич Голицын, вёл под руку Петра. На царе были бармы и отцовские, - ему едва не по колена, - золотые ризы. Мономахов венец Софья приказала не давать. Пётр был непокрыт, тёмные кудри расчесаны на пробор, бледный, глаза стеклянные, немигающие, выпячены желваки с боков рта. Сваха крепче подхватила Евдокию, - почуяла под рукой, как у неё задрожали ребрышки.

За женихом шёл ясельничий, Никита Зотов, кому было поручено охранять свадьбу от порчи колдовства и держать чин. Был он трезв, чист и светел. Лопухины, те, что постарше, переглянулись: князь-папа, кутилка, бесстыдник, - не такого ждали ясельничим... Лев Кириллыч и старый Стрешнев вели царицу. Для этого дня вынули из сундуков старые её наряды - милого персикового цвета летник, заморским бисером шитый нежными травами опашень... Когда надевала, - плакала Наталья Кирилловна о невозвратной молодости. И шла сейчас красивая, статная, как в былые года...

Борис Голицын, подойдя к тому из Лопухиных, кто сидел рядом с невестой, и зазвенев в шапке червонцами, сказал громко:

- Хотим князю откупить место.

- Дёшево не продадим, - ответил Лопухин и, как полагалось, загородил рукой невесту.

- Железо, серебро или золото?

- Золото.

Борис Алексеевич высыпал в тарелку червонцы и, взяв Лопухина за руку, свёл с места. Пётр, стоявший среди бояр, усмехнулся, его легонько стали подталкивать. Голицын взял его под локти и посадил рядом с невестой. Пётр ощутил горячую округлость её бедра, отодвинул ногу.

Слуги внесли и поставили первую перемену кушаний. Митрополит, закатывая глаза, прочёл молитвы и благословил еду и питьё. Но никто не дотронулся до блюд. Сваха поклонилась в пояс Лариону и Евстигнее Аникитовне:

- Благословите невесту чесать и крутить.

- Благословит бог, - ответил Ларион. Евстигнея только прошевелила губами. Два свечника протянули непрозрачный плат между женихом и невестой. Сенные девки в дверях, боярыни и боярышни за столом запели подблюдные песни - невесёлые, протяжные. Пётр, косясь, видел, как за шевелящимся покровом суетятся сваха и подсваха, шепчут: "Уберите ленты-то... Клади косу, закручивай... Кику, кику давайте..." Детским тихим голосом заплакала Евдокия... У него жарко застучало сердце: запретное, женское, сырое плакало подле него, таинственно готовилось к чему-то, чего нет слаще на свете... Он вплоть приблизился к покрывалу, почувствовал её дыхание... Сверху выскакнуло размалёванное лицо свахи с весёлым ртом до ушей.

- Потерпи, государь, недолго томиться-то...

Покрывало упало, невеста сидела опять с закрытым лицом, но уже в бабьем уборе. Обеими руками сваха взяла из миски хмель и осыпала Петра и Евдокию. Осыпав, омахала их соболями. Платки и червонцы, что лежали в миске, стала разбрасывать гостям. Женщины запели весёлую. Закружились плясицы. За дверями ударили бубны и литавры. Борис Голицын резал караваи и сыр и вместе с ширинками раздавал по чину сидящим.

Тогда слуги внесли вторую перемену. Никто из Лопухиных, чтобы не показать, что голодны, ничего не ел, - отодвигали блюда. Сейчас же внесли третью перемену, и сваха громко сказала:

- Благословите молодых вести к венцу.

Наталья Кирилловна и Ромодановский, Ларион и Евстигнея подняли образа. Пётр и Евдокия, стоя рядом, кланялись до полу. Благословив, Ларион Лопухин отстегнул от пояса плеть и ударил дочь по спине три раза - больно.

- Ты, дочь моя, знала отцовскую плеть, передаю тебя мужу, ныне не я за ослушанье - бить тебя будет муж сей плетью...

И, поклонясь, передал плеть Петру. Свечники подняли фонари, тысяцкий подхватил жениха под локти, свахи - невесту. Лопухины хранили путь: девку одну, впопыхах за нуждой хотевшую перебежать дорогу, так пхнули - слуги уволокли едва живую. Вся свадьба переходами и лестницами медленно двинулась в дворцовую церковь. Был уже восьмой час.

Митрополит не спешил, служа. В церкви было холодно, - дуло сквозь бревенчатые стены. За решётками морозных окошек - мрак. Жалобно скрипел флюгер на крыше. Пётр видел одну только руку неведомой ему женщины под покрывалом - слабую, с двумя серебряными колечками, с крашеными ногтями. Держа капающую свечу, она дрожала, - синие жилки, коротенький мизинец... Дрожит, как овечий хвост... Он отвёл глаза, прищурился на огоньки низенького иконостаса...

...Вчера так и не удалось проститься с Анхен. Вдова Матильда, увидев подъезжавшего в простых санях Петра, кинулась, целовала руку, рыдала, что-де погибают от бедности, нету дров да того-сего, а бедная Анхен третьи сутки лежит в бреду, в горячке... Он отстранил вдову и побежал по лестнице к девушке... В спаленке - огонёк масляной светильни, на полу - медный таз, сброшенные туфельки, душно. Под кисейным пологом на подушке раскинуты волосы жаркими прядями, лоб и глаза Анхен прикрыты мокрым полотенцем, жаркий рот обметало... Пётр вышел на цыпочках и вдове в судорожные ладони высыпал пригоршню червонных (Сонькин подарок Петру на свадьбу)... Алексашке велено день и ночь дежурить у вдовы, если будет нужда - в аптеку, или больная запросит какой-нибудь еды заморской, чтобы достать из-под земли...

Протопоп и поп Витка не жалели ладана, свечи виднелись, как в тумане, иерихонским рёвом долголетие возглашал дьякон. Пётр опять покосился - рука Евдокии дрожит не переставая. В груди у него будто вырастал холодный пузырёк гнева... Он быстро выдернул у Евдокии свечу и сжал её хрупкую неживую руку... По церкви пронёсся испуганный шёпот. У митрополита затряслась лысая голова, к нему подскочил Борис Голицын, шепнул что-то. Митрополит заторопился, певчие запели быстрее. Пётр продолжал сильно сжимать её руку, глядя, как под покровом всё ниже клонится голова жены...

Повели вкруг аналоя. Он зашагал стремительно, Евдокию подхватили свахи, а то бы упала... Обрачились... Поднесли к целованию холодный медный крест. Евдокия опустилась на колени, припала лицом к сафьяновым сапогам мужа. Подражая ангельскому гласу, нараспев, слабо проговорил митрополит:

- Дабы душу спасти, подобает бо мужу уязвляти жену свою жезлом, ибо плоть грешна и немощна...

Евдокию подняли. Сваха взялась за концы покрывала: "Гляди, гляди, государь", - и, подскокнув, сорвала его с молодой царицы. Пётр жадно взглянул. Низко опущенное, измученное полудетское личико. Припухший от слёз рот. Мягкий носик. Чтобы скрыть бледность, невесту белили и румянили... От горящего круглого взгляда мужа она, дичась, прикрывалась рукавом. Сваха стала отводить рукав. "Откройся, царица, - нехорошо... Подними глазки..." Все тесно обступили молодых. "Бледна что-то", проговорил Лев Кириллович...

Лопухины дышали громко, готовые спорить, если Нарышкины начнут хаять молодую... Она подняла карие глаза, застланные слезами. Пётр прикоснулся поцелуем к её щеке, губы её слабо пошевелились, отвечая... Усмехнувшись, он поцеловал её в губы, - она всхлипнула...

Снова пришлось идти в ту же палату, где обкручивали. По пути свахи осыпали молодых льном и коноплей. Семечко льна прилипло у Евдокии к нижней губе - так и осталось. Чистые, в красных рубахах мужики, нарочно пригнанные из Твери, благолепно и немятежно играли на сурьмах и бубнах. Плясицы пели. Снова подавали холодную и горячую еду, - теперь уже гости ели за обе щеки. Но молодым кушать было неприлично. Когда вносили третью перемену - лебедей, перед ними поставили жареную курицу. Борис взял её руками с блюда, завернул в скатерть и, поклонясь Наталье Кирилловне и Ромодановскому, Лопухину и Лопухиной, проговорил весело:

- Благословите вести молодых опочивать...

Уже подвыпившие, всей гурьбой родные и гости повели царя и царицу в сенник. По пути в темноте какая-то женщина, - не разобрать, - в вывороченной шубе, с хохотом, опять осыпала их из ведра льном и коноплей. У открытой двери стоял Никита Зотов, держа голую саблю. Пётр взял Евдокию за плечи, - она зажмурилась, откинулась, упираясь, - толкнул её в сенник и резко обернулся к гостям: у них пропал смех, когда они увидели его глаза, попятились... Он захлопнул за собой дверь и, глядя на жену, стоящую с прижатыми к груди кулачками у постели, принялся грызть заусенец. Чёрт знает, как было неприятно, нехорошо, - досада так и кипела... Свадьба проклятая! Потешились старым обычаем! И эта вот, - стоит девчонка, трясётся, как овца! Он потащил с себя бармы, скинул через голову ризы, бросил на стул.

- Да ты сядь... Авдотья... Чего боишься?

Евдокия коротко, послушно кивнула, но влезть на такую высоченную постель не могла и растерялась. Присела на бочку с пшеницей. Испуганно покосилась на мужа и покраснела.

- Есть хочешь?

- Да, - шепотом ответила она."

В ногах кровати на блюде стояла та самая жареная курица. Пётр отломил у неё ногу, сразу, - без хлеба, соли, - стал есть. Оторвал крыло:

- На.

- Спасибо...

Алексей Толстой. «Пётр Первый».

* * *

«Монахиня Елена - ссыльная супруга Петра I - царица Евдокия (в девичестве Лопухина)».

«Пётр I с потешными войсками».

Медицинская часть [в русской армии при Петре I] устроена была так, что при каждой дивизии находился доктор и штаб-лекарь; при полку – полковой лекарь; в каждой роте – ротный лекарь или цирюльник. При инфантерии устроены были две аптеки. При высшем генералитете был полевой доктор, который должен был иметь в медицине особенно хорошие познания и практику. Все лекари должны были лечить бесплатно, исключая таких больных, которые страдали сифилитической болезнью, называвшеюся в Уставе французскою…

Наказания, определяемые военным судом, носили свойственный веку характер суровости: назначались мучительные казни, например, за чародейство – сожжение; за поругание икон – прожигание языка раскалённым железом, а потом отрубление головы. За убийство назначалась обыкновенная смертная казнь, но за убийство отца, матери, малого дитяти или офицера – колесовали, равно и за церковное воровство. За поругание матери назначалось отсечение сустава или смертная казнь, смотря по вине. Зажигательство влекло за собою сожжение преступника, если оно не произошло в неприятельской земле. За фальшивую монету определялось также сожжение. За хульное слово, произнесённое хотя бы и по легкомыслию, в первый раз – заключение в оковы, за второй раз наказание шпицрутенами, а в третий – расстреляние. Битьё шпицрутенами отправлялось целым полком; совершившего преступление в первый раз водили 6 раз через полк, во второй – 12, а в третий – вместо битья шпицрутенами за то же преступление рубили уши и нос и ссылали на каторгу. За злоумышление против государя четвертовали; за дерзость против генерала, смотря по степени вины, назначалась смерть или телесное наказание, а за дерзость против меньшего начальства – шпицрутены.

Н. И. Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей». Санкт-Петербург, «Весь». 2005 год.

* * *

«Портрет Петра I».

Пётр I воссоздал русский алфавит, на котором можно писать, как говоришь, до этого письменность стала недоступной для понимания, она была сложна по своей сути, – грамота была другим, почти непохожим на русский язык чертыханьем, – уделом церковников-юродивых. Такая грамота была лишь развлечением церковников, ей было нельзя пользоваться для составления документов и написания писем, после петровской реформы, впервые за множество сотен лет, речь и написание совпадали, это была настоящая революция, которую церковь не поощряла. ✫ Пётр был прогрессивным человеком во всех общеизвестных отношениях; любил всякие технические новинки, и старинные магические прибабасы которые нет-нет, да и появлялись в Европе. Например, в Голландии, Пётр спал сидя в шкафу, как и все голландцы, так они защищали мозг от избыточного давления крови и воздействия токсинов во время сна, тогда ещё об этом помнили.

Владимир Пятибрат. «Глубинная книга».

* * *

«Пётр I встречает иностранный флот».

2004.

Так же Пётр Первый вернул «арабские» цифры вместо буквенных символов. Правда, реформатор ввёл новое исчисление не от потопа 7,5 т. лет, а от рождества Христова, что ввело Россию в европейский стандарт, но отняло остатки реальной истории.

Владимир Пятибрат. «Глубинная книга».

* * *

«Пётр за рулём парусного ботика на Яузе реке».

Вторичная школа. Страсть к иноземным диковинам привела Петра ко вторичной выучке, незнакомой прежним царевичам. По рассказу самого Петра, в 1687 г. князь Я. Ф. Долгорукий, отправляясь послом во Францию, в разговоре с царевичем сказал, что у него был инструмент, которым «можно брать дистанции или расстояния, не доходя до того места», да жаль – украли. Пётр просил князя купить ему этот инструмент во Франции, и в следующем году Долгорукий привёз ему астролябию. Не зная, что с ней делать, Пётр прежде всего обратился, разумеется, ко всеведущему немцу-«дохтуру». Тот сказал, что и сам не знает, но сыщет знающего человека. Пётр с «великою охотою» велел найти такого человека, и доктор скоро привез голландца Тиммермана. Под его руководством Пётр «гораздо с охотою» принялся учиться арифметике, геометрии, артиллерии и фортификации. До нас дошли учебные тетради Петра с задачами, им решёнными, и объяснениями, написанными его же рукой. Из этих тетрадей, прежде всего, видим, как плохо обучен был Пётр грамоте. Он пишет невозможно, не соблюдает правил тогдашнего правописания, с трудом выводит буквы, не умеет разделять слов. Пишет слова по выговору, между двумя согласными то и дело подозревает твёрдый знак: «всегъда, сътърелять, възяфъ». Он плохо вслушивается в непонятные ему математические термины: сложение (additio) он пишет то «адицое», то «водицыя». И сам учитель был не бойкий математик; в тетрадях встречаем задачи, им самим решённые, и в задачах на умножение он не раз делает ошибки. Но те же тетради дают видеть степень охоты, с какой Пётр принялся за математику и военные науки. Он быстро прошёл арифметику, геометрию, артиллерию и фортификацию, овладел астролябией, изучил строение крепостей, умел вычислять полёт пушечного ядра.

С этим Тиммерманом, осматривая в селе Измайлове амбары деда Никиты Ивановича Романова, Пётр нашёл завалявшийся английский бот, который, по рассказу самого Петра, послужил родоначальником русского флота, пробудил в нём страсть к мореплаванию, повёл к постройке флотилии на Переяславском озере, а потом под Архангельском. Но у прославленного «дедушки русского флота» были безвестные боковые родичи, о которых Пётр не счёл нужным упомянуть. Ещё в 1687 г., за год или больше до находки бота, Пётр таскал из Оружейной казны «корабли малые», вероятно, старые отцовские модели кораблей, оставшиеся от постройки «Орла» на Оке; даже ещё раньше, в 1686 г., по дворцовым записям, в селе Преображенском строились потешные суда. Вспомним, что правительство царя Алексея много хлопотало о заведении флота; для Петра это дело было наследственным преданием.

Василий Осипович Ключевский. «Исторические портреты».

* * *

«Ботик Петра Первого».

Источник:

https://aria-art.ru/0/P/Pjotr%20I/1.html

Серия сообщений "1.1-Русская история в картинах (Персоны в Живописи":

Часть 1 - Русская история в картинах. Часть 1. Русь легендарная

Часть 2 - Русская история в картинах. Часть 2. Крещение Руси. X-XII века.

...

Часть 13 - Русская история в картинах. Часть 12. Александр III и Николай II. 1881-1918 годы

Часть 14 - Царь Алексей Михайлович (1629-1676) в живописи и литературе

Часть 15 - Пётр I (1672-1725) в живописи и литературе. Часть 1.

Часть 16 - Пётр I (1672-1725) в живописи и литературе. Часть 2.