Это цитата сообщения Томаовсянка Оригинальное сообщение

Ко дню рождения Константина Егоровича Маковского (1839 – 1915)

Я не зарыл своего богом данного таланта в землю, но и не использовал его в той мере, в какой мог бы. Я слишком любил жизнь, и это мешало мне всецело отдаться искусству".

К.Е. Маковский

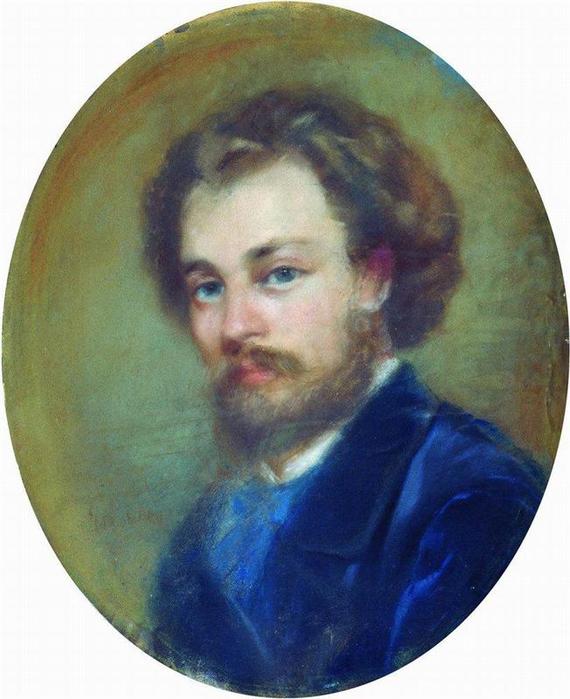

Автопортрет

Константин Егорович Маковский родился 2 июля 1839 года в семье, где была атмосфера поклонения искусству. В их доме бывали многие известные деятели культуры и искусства. Отец художника, Егор Иванович Маковский, был одним из крупнейших коллекционеров Москвы второй четверти XIX века. Его увлечением были произведения изобразительного искусства, в основном старинная гравюра.

Константин Егорович, унаследовав увлечённость отца, собирал все шедевры русского старинного мастерства, но это была «красивая старина». Что-то он умело пристраивал в жилых комнатах и мастерских, а потом использовал в своих картинах, а что-то просто выставлял в свой старинный большой шкаф из чёрного дерева, чтобы потом любоваться и восхищаться красотой и умением русских мастеров.

Мать Маковского обладала прекрасным звонким сопрано. Она выступала с лучшими певцами своего времени. Любови Корнелиевне пророчили славу певицы, но она предпочла ей замужество и семейное счастье. Очень одаренными музыкально оказались и все дети Маковских.

Константин Маковский унаследовал таланты и матери, и отца. Музыка была его второй стихией, но всё же профессией стала живопись. Рисовать он начал с четырёх лет. Когда ребенок стал старше, отец взялся за обучение сына, давая копировать гравюры из домашнего собрания.

Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге, 1869

В 1851 году юноша поступил в это училище, через семь лет — в Императорскую Академию художеств в Петербурге. В 1863 году он принял участие в «Бунте четырнадцати» — отказе выпускников Академии писать дипломную работу на старомодную тему «Пир в Валгалле». Многие из этих бунтарей, в том числе Крамской, впоследствии создали Товарищество передвижных художественных выставок, одним из основателей которого стал и Маковский.

Графиня Строганова Софья Илларионовна, 1864

В 1860-е годы К.Е.Маковский был членом Петербургской артели художников, возглавляемой И.Н.Крамским. Произведения этого времени («Вдовушка», 1865; «Селёдочница», 1867, обе – ГРМ) создавались художником на волне общего для русского искусства увлечения бытовым жанром, под влиянием современной либерально-демократической литературы и журнальной графики. Живопись Маковского в эти годы – плотная, вязкая, с использованием колеров, замешенных на белилах (что создавало характерный глухой землистый тон) – объединяла художника с другими «шестидесятниками».

«Чарка мёду». Начало 1880-х годов

Однако, если сравнить «бытовые» картины К.Маковского с творениями других будущих передвижников, прежде всего, бросаются в глаза те черты, которые выделяют работы художника из безрадостно-серой манеры отображения народных страданий. Очевидно, Константин Маковский, человек весёлый и жизнелюбивый, и понимал, что он не создан для живописания «свинцовых мерзостей дикой русской жизни», не дано ему писать «униженных и оскорблённых»: измождённых крестьянок, оборванных нищих, убитых горем вдов.

Графиня Зубова Вера Сергеевна, 1877

В середине 1870-х годов Маковский потерял интерес к социальной и реалистической проблематике, которая заботила передвижников, и сосредоточился на декоративных вопросах цвета и формы. С этого периода он стал писать многочисленные портреты и исторические полотна, из-за чего советскими искусствоведами он осуждался как «салонный художник». Его картины пользовались популярностью и позволили ему заработать большое состояние.

Портрет детей художника

Известная меценатка и деятель культуры княгиня Тенишева, будучи ещё совсем молодой женщиной, в середине 1880-х годов познакомилась с К.Е.Маковским в Париже и согласилась позировать ему для поясного портрета. Спустя годы, она так вспоминала о Маковском:

«…Меня очень интересовало это знакомство: это был первый художник, с которым я близко встречалась в своей жизни. … Вспомнились мои детские мечты, восторженные представления об этих избранных людях, стоящих выше толпы… должна сознаться, что моя первая встреча с представителем этих высших существ и впечатление, вынесенное от общения с ним, было не в его пользу: он поразил меня своей неимоверной пошлостью, пустотой и невежеством… Маковский почему-то непременно захотел писать меня в костюме Марии Стюарт. Хотя я этой фантазии не разделяла, но пришлось сдаться, потому, что с некоторыми художниками невозможно говорить резонно: они непогрешимы, не терпят здравой критики. … Каково же было мое удивление, когда по окончании наших сеансов, я узнала из уст самого художника, что мой портрет продан какому-то любителю просто как этюд женской головки! Такой бесцеремонности я от него не ожидала и только тогда поняла, почему ему был так необходим костюм, - в простом платье эскиз было бы трудней продать».

«Портрет княгини Зинаиды Юсуповой в русском костюме». 1900-е

Книгоиздатель А.С. Суворин в своем дневнике от 17 мая 1893 года писал:

«К.Маковский 3 месяца был в Америке. Говорил, имя его там хорошо известно. «Брачный пир» каждому мальчишке известен. Купивший у него картину рекламировал себя и рекламировал художника. …За портрет ему заплатили 3000 долларов, угощали обедом. Верещагин, по его словам, не имел там успеха и продавал дешево. Айвазовский - тоже ничего не продал, остались картины на комиссию…»

У околицы, 1890-е

На склоне лет он создаёт серию замечательных детских портретов, а также несколько портретов девушек в народных костюмах, картины «Чарка мёду» (ок.1910) и «За чаем» (1914, Ульяновский художественный музей). Объединившись, бывшие приверженцы академизма и демократы-передвижники вновь упрекали К. Маковского в погоне за внешними «красивостями», ставили ему в укор отсутствие характерности и простоты.

Святочное гадание, 1900-е

Теперь сложившаяся манера Маковского отнюдь не воспринималась современниками как дань моде – и Запад, и Россию давно уже захлестнула волна модернизма и поиска новых форм. Маковский же оставался верен себе: он по-прежнему жил в мире изящных предметов, стремился воплотить красоту жизни и дать новую жизнь красоте в каждом из своих новых творений.

[показать]К.Е. Маковский с женой М.А. Матавтиной-Маковской

[показать]К.Е. Маковский с женой М.А. Матавтиной-Маковской

В 1902 году К.Е. Маковский составил завещание, по которому все права на его имущество и картины переходили М.А. Матавтиной-Маковской и её детям. В 1910 году вместе со своей новой семьёй художник торжественно отметил пятидесятилетний юбилей творческой деятельности, тогда же получил и чин действительного статского советника (т.е., по Табеле о рангах, стал статским генералом).

Действительный статский советник, профессор живописи, художник К.Е. Маковский трагически погиб в Санкт-Петербурге в возрасте 76-и лет, став участником крайне редких в то время ДТП. По свидетельству очевидцев, кучер экипажа, в котором ехал Константин Маковский, чем-то отвлёкся, и в экипаж на полной скорости врезался трамвай. Художника выбросило на мостовую, он получил тяжёлую травму головы, от которой скончался 17 сентября 1915 года. Произошло это на углу Садовой улицы и Невского проспекта. Похоронили Константина Егоровича Маковского на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.