В январе 1949 года Борис Пастернак принял участие в памятном вечере к столетию смерти венгерского поэта Шандора Петёфи. Борис Леонидович в ряду других советских авторов читал свои переводы Пётефи. В мемуарах Лидии Чуковской находим воспоминания об этом вечере и о том, какой магией обладал поэтический талант Пастернака:

"Зал наполнялся. Входили слушатели, входили и усаживались за большой стол переводчики: Инбер, Обрадович. Рядом со мною по другую руку села Ольга Всеволодовна Ивинская. Пришел и Борис Леонидович, которому сегодня читать. Я никогда еще не видела его таким взбудораженным. Волновался он перед чтением, что ли? Председательствующий, Николай Семенович Тихонов, предложил Борису Леонидовичу сесть за стол переводчиков. Зал был уже полон. Пастернак, шумно извиняясь и всем мешая, неуклюже пробрался между рядами и наконец сел за стол – с краю.

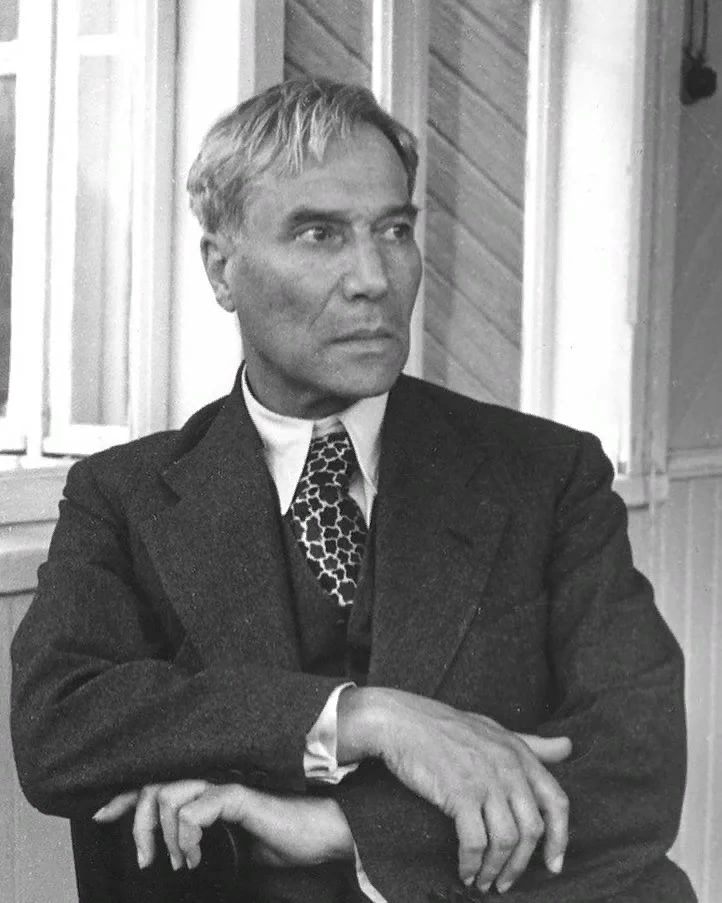

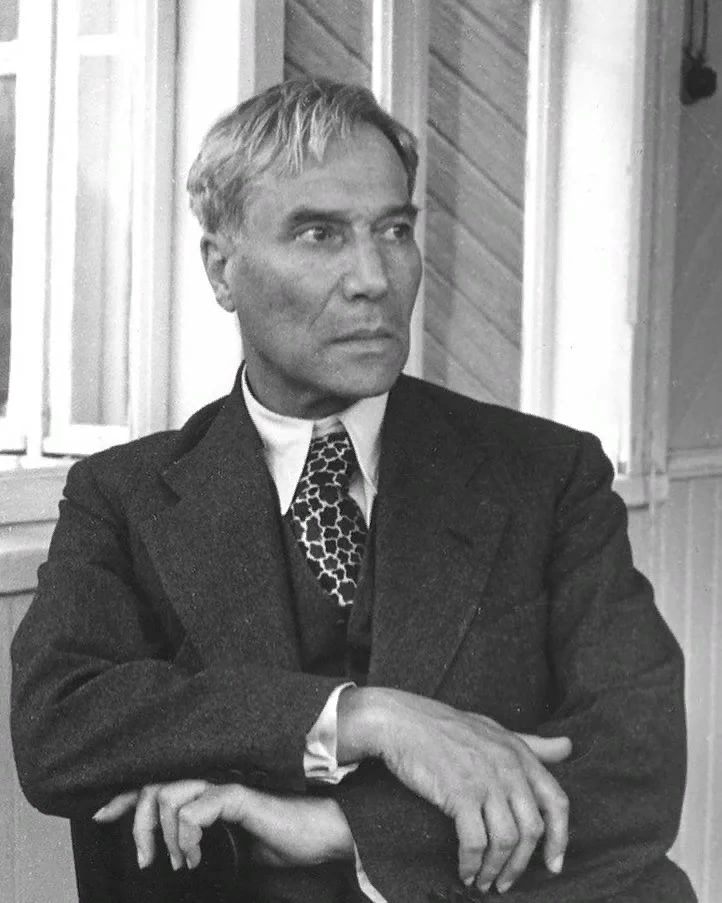

Вечер начался. Загорелый под сединою Тихонов с грубоватыми чертами лица, выражающими, как всегда, непреклонную готовность прямодушно резать правду-матку, произнес, как всегда, несколько кривых и пустых слов – в данном случае о дружбе между русским и венгерским народом.

Потом началось чтение. По очереди поднимаясь на кафедру, переводы из Петефи читали: Обрадович, наш Коля, Вера Инбер, Замаховская, Мартынов. Каждый по два стихотворения. Каждого усердно снимал фотограф. Я слушала и думала: «Как высок у нас, однако, уровень перевода». Изо всех читающих плох оказался один Обрадович. Все остальные – на уровне, а наш Коля и Леонид Мартынов даже хороши. Слушаешь их и любишь Петефи. Слышны стихи.

Поднимались на кафедру по очереди – как сидели. Наступила очередь сидевшего последним – Пастернака.

Тихонов назвал его имя. Аплодисменты.

Борис Леонидович встал. Аплодисменты.

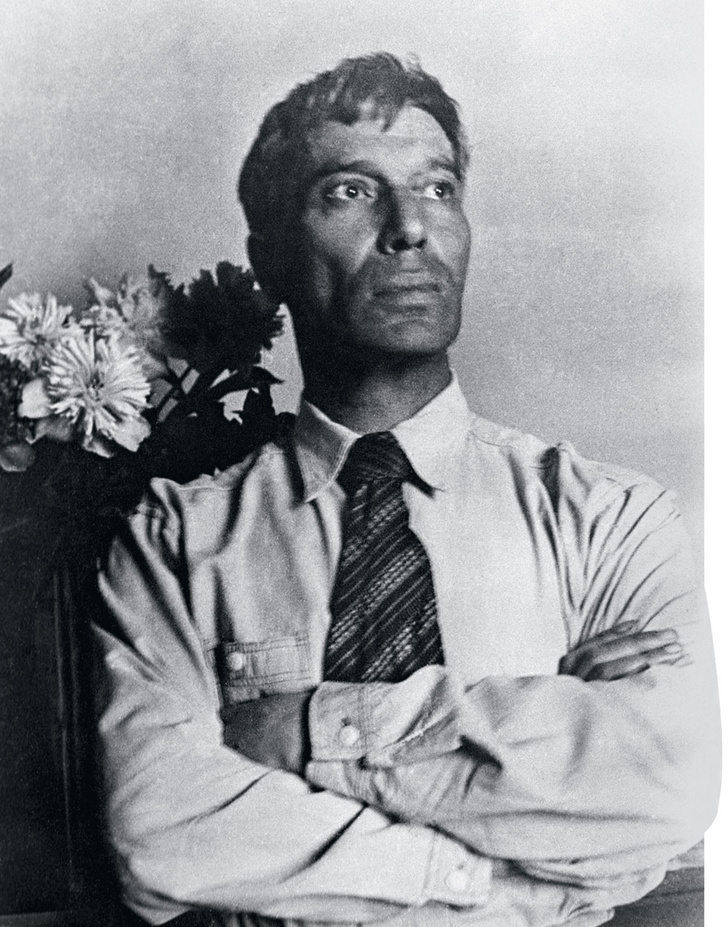

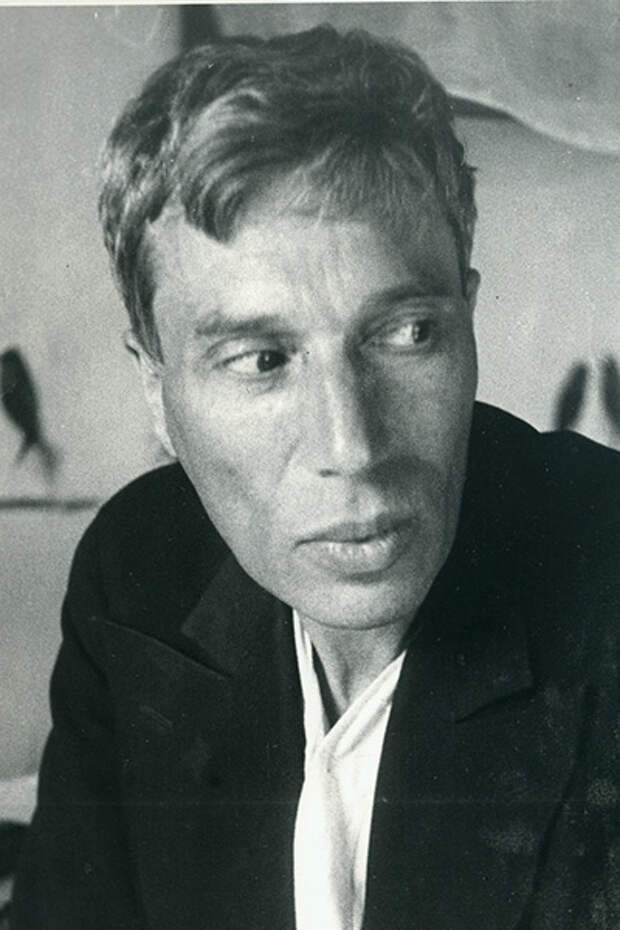

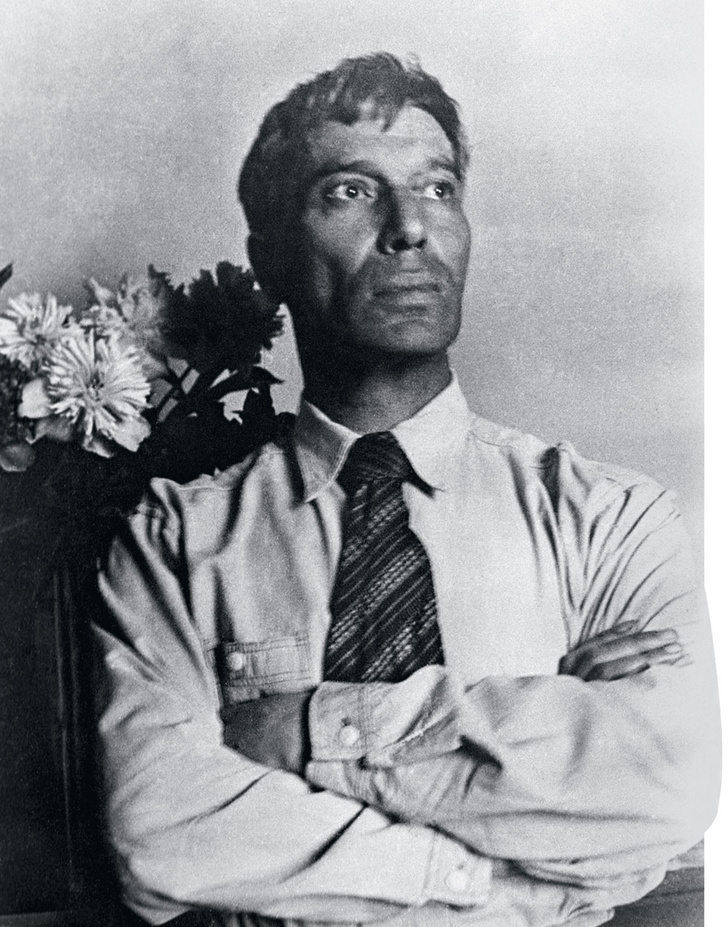

Пастернак не взошел на кафедру, как другие, он сделал один шаг вперед – навстречу переполненному залу. В начале вечера, когда он сидел неподалеку от меня, – он, как обыкновенно, казался мне моложавым. Наверное, с мороза. А сейчас я увидела серое, осунувшееся, постаревшее лицо – запавшие глаза, синие губы. Нет, не синие губы, трагическое выражение рта.

Чуть только сделал он шаг вперед, сразу к самому его лицу придвинул свой аппарат фотограф. Борис Леонидович отмахнулся от света, как от мухи.

– Меня не надо фотографировать, – громко, с вызывающей брезгливостью сказал он. – Я не знатный. Снимайте лауреатов. А мне н [показать]е мешайте читать.

[показать]е мешайте читать.

Пастернак начал читать. И сразу все те хорошие переводы, которые читались здесь только что, перестали быть поэзией, переводами стихов, вообще чем-нибудь. Я не знаю, было ли поэзией то, что читал он. Но голос его был трагедией. И лицо трагедией. Явление обнаженной трагедии – народу. Лицо и голос открывали себя нам навстречу. Всем вместе и каждому из нас. Слушатели подолгу рукоплескали после каждого стихотворения. Рукоплескали – ему. Рукоплескали существованию на свете Пастернака.

Переводчики, сидевшие за столом, сделались не более чем фоном явления поэта. Они перестали быть не только поэтами, но даже людьми. Тем более что они были единственными, кто не хлопал. Они казались неодушевленными, как, например, кафедра, графин или стол. Духом и жизнью был один Пастернак. В ответ на аплодисменты Борис Леонидович полуобернулся к Тихонову. Спросил через плечо:

– Можно я прочту еще две вещи?

Зал примолк, выжидая.

– Пожалуйста.

Снова грянули аплодисменты. И когда Пастернак прочел еще две вещи и сел – зал рукоплескал, не стихая, минут пять. Но Борис Леонидович не читал больше. Вечер и так превратился из вечера Петефи в вечер Пастернака.

В перерыве Пастернак снова подошел к нам. Не к нам – к Ольге Всеволодовне. Он говорил только с нею, смотрел только ей в лицо, но говорил так громко, будто обращался по-прежнему ко всему залу. (Люди в это время – кто стоял, кто сидел, кто уходил покурить. Но оборачивались.) Длился монолог Пастернака. Лицо у него было мученическое. Он произносил слова с такою глубиною искренности, что казался позирующим или нарочито изображающим искренне исповедующегося человека в каком-то спектакле. Я подумала: «Он сейчас заплачет». Об этом он и заговорил…

– Я – человек отвратительный, – сказал он. – Мне на пользу только дурное, а хорошее во вред. Моему организму вредно хорошее. Право, я словно рак, который хорошеет в кипятке. Случается вот что: я читаю и вдруг вижу у всех в глазах, что они понимают меня, что они видят своими глазами все, про что я говорю. И у меня сразу начинает першить в горле от слез… – Он пошевелил пальцами в воздухе, стараясь показать, как першит. – Читать надо с легкостью, как бы шутя, а я так не могу. Мне мешают слезы".

Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины.

Всё время схватывая нить

Судеб, событий,

Жить, думать, чувствовать, любить,

Свершать открытья.

О, если бы я только мог

Хотя отчасти,

Я написал бы восемь строк

О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,

О беззаконьях, о грехах,

Бегах, погонях,

Нечаянностях впопыхах,

Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,

Ее начало,

И повторял ее имен

Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.

Всей дрожью жилок

Цвели бы липы в них подряд,

Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,

Дыханье мяты,

Луга, осоку, сенокос,

Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил

Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил

В свои этюды.

Достигнутого торжества

Игра и мука —

Натянутая тетива

Тугого лука.

[показать]е мешайте читать.

[показать]е мешайте читать.

О беззаконьях, о грехах,

О беззаконьях, о грехах,