Это цитата сообщения Leax Оригинальное сообщение

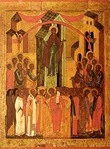

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли

1165 или 1166 г.

Россия, Владимирская обл., пос. Боголюбово

«Идеальная согласованность общего и частного, целого и мельчайших деталей создает тонкую и просветленную гармонию, уподобляя архитектуру одухотворенной и летящей ввысь музыке или песне. Образ прославленного творения владимирских мастеров столь совершенен, что никогда не возникало сомнения в том, что таким он был изначально, что таким он и был задуман его зодчими». (Н.Н. Воронин)

Церковь на Нерли стала первым храмом, посвященным празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Да и сам праздник был установлен в Русской Церкви стараниями строителя Покровского храма - Андрея Боголюбского.

Обстоятельства строительства храма до сих пор окончательно не выяснены. «Житие князя Андрея Боголюбского» связывает строительство этой церкви с гибелью от ран юного князя Изяслава Андреевича после похода 1164 г. в Волжскую Болгарию. "Сей же великий князь Андрей, аще печалию о скончавшемся сыне объят быв, и скорбяще... Нача здати церковь во имя Пресвятыя Богородицы честного Ея Покрова, на устьи реки Нерли..., оную церковь единым летом соверши и обитель монашествующим при ней содела."

Строителям церкви было совершенно точно указано место для возведения здания — при впадении Нерли в Клязьму. Здесь проходили корабли, шедшие снизу по Клязьме во Владимирское княжество. Но избранное место находилось в низменной пойме реки и весной заливалось водами. Строители блестяще вышли из этого трудного положения. Они заложили ленточный фундамент глубиной до 1,6 м, доведя его подошву до плотной глины, а на фундамент поставили не здание, а белокаменный постамент высотой 3,7 м, соответствующий схеме плана сооружаемой церкви. Возводя этот постамент, строители одновременно засыпали его землей. В итоге получился искусственный холм, сквозь который в качестве основания для здания церкви проходил каменный постамент. На вершине этого холма возведена церковь Покрова. С течением времени русло Клязьмы отодвинулось несколько южнее, оставив по себе старицу, заросшую кувшинками.

Церковь принадлежит к типу четырехстолпных крестово-купольных одноглавых трехапсидных храмов и является единственной в своем роде. К храму с трех сторон примыкала галерея. Об этом свидетельствует дверь, находящаяся сейчас на высоте более 3-х м.

С помощью удачно выбранных пропорций и форм, зодчим удалось преодолеть тяжесть камня, создать ощущение полета, устремленности ввысь. Например, практически невозможно заметить, что стены церкви слегка наклонены внутрь и этот еле заметный наклон зрительно увеличивает высоту здания. Сложная и рельефная профилировка фасадов придает зданию почти скульптурную выразительность. По высоте церковь разделена на две части аркатурой, опирающейся на небольшие колонки, стоящие на резных кронштейнах. Ниже этого аркатурно-колончатого пояса стены оставлены гладкими, а выше — помещены декоративные скульптурные вставки. Лопатки с полуколонками делят каждый фасад на три части и переходят в закомары. Многоступенчатая профилировка лопаток, перспективных порталов и оконных проемов создает впечатление пластичности здания. Аркатурный фриз расчленяет здание на два яруса и проходит по верху трех апсид, где часть колонок доходит до цоколя.

Стены храма украшает традиционная белокаменная резьба, сюжетные группы - складываются в целую систему, декоративную и философскую. Центральное место в ней принадлежит библейскому царю Давиду, чей образ связывается в богословии с идеей Покрова - покровительства Богоматери. На всех трех фасадах повторяется одна и та же композиция: царь Давид, сидящий на троне. По обеим сторонам от него симметрично расположены два голубя, а под ними - фигуры львов. Еще ниже - три женские маски с волосами, заплетенными в косы. Такие же маски помещены и на боковых частях фасада - храм как бы опоясывается ими.

Внутреннее пространство церкви подчинено той же идее - движению вверх.. Четыре столба, на которые опираются своды, слегка суживаются кверху, зрительно увеличивая тем самым высоту храма. Высоко над головой парит полный света купол.

Ширина храма чуть более 10 м, внутренняя высота - 20,8 м. План здания вытянут по продольной оси. Подкупольное пространство составляет 3,1 м на 3, 5 м. Ширина боковых нефов составляет половину центрального. Толщина крестообразного столпа-пилона составляет не 1/4 часть, как обычно, а 1/3 часть ширины главного нефа. Столпы увенчаны фигурными капителями в виде сдвоенных лежащих львов — символ злых сил, которым нет доступа на небо (своды). Всего в интерьере храма около двадцати таких капителей. Хоры находятся на высоте, равной сумме ширины центрального нефа и двух столпов.

От первоначального внутреннего убранства храма Покрова почти ничего не осталось. Купольное пространство занимала фреска с изображением Христа Вседержителя, окруженного архангелами и серафимами. над окнами шел фриз с фигурами святых, в межоконных простенках высились силуэты апостолов. Фрески были уничтожены в 1877 г.

После драматических событий 1174 года, когда князь Андрей Боголюбский был убит в своем загородном дворце в результате политического заговора, в Боголюбове и в церкви Покрова обосновались монастыри. Монастырь при Покровской церкви сначала был женским, а потом мужским. С учреждением в 1589 году патриаршества он перешел в ведение патриарха и назывался патриаршим домовым монастырем. С образованиемв 1724 году Синода он поступил в синодальное ведомство, а с открытиемв 1748 году Владимирской епархии перешел в ведение местных архиереев, но не надолго. В 1764 году монастырь был упразднен и приписан к Боголюбовской сельской церкви. В начале XIX века древний храм перешел в распоряжение Боголюбова монастыря.

В 1784 году настоятель Боголюбова монастыря просил разрешения разобрать Покровскую церковь на камень для строительства новых святых врат в своем монастыре. Однако не сошлись в цене с подрядчиком, и сломка не состоялась. В 1795 году была устроена лестница на хоры изнутри храма, через разобранный свод в северо-западном углу. В 1803 году храм получил железное луковичное покрытие главы, скрывшее ее древнюю шлемовидную форму. Тогда же разобрали кирпичную паперть, а в 1816 году устроили кирпичные крыльца. В 1859-1860 годах памятник осматривал академик Ф.Г. Солнцев в связи с планом «возобновления старинных церквей». Состоялся ремонт, которым руководил епархиальный архитектор Н.А. Артлебен. В 1877 году монастырские власти самовольно, без ведома архитектора предприняли ремонт: без всякой нужды обвязали храм железными стяжками, сбили остатки фресок в барабане и куполе, заменили гипсовыми утраченные белокаменные рельефы. В 1903 году железную луковичную главу позолотили. Стены храма принято было покрывать белой краской.

Во второй половине XIX века, после экспедиции Ф.Г. Солнцева и раскопок Н.А. Артлебена, с северной стороны церкви Покрова были построены каменные святые ворота с надвратной колокольней, очевидно, по проекту Н.А. Артлебена. В ее кирпичные стены были вложены обнаруженные при земляных работах плиты с резными грифонами и барсами. Этим же архитектором, судя по всему, была спроектирована и каменная Трехсвятительская церковь, законченная в 1884 году, здание которой сохраняется и доныне.

Боголюбов монастырь вместе с Покровским были закрыты в 1923 году, а еще ранее, с 1919 года древние белокаменные памятники, в том числе церковь Покрова, приняты под охрану Владимирской губернской коллегии по делам музеев. На протяжении почти всего XX века церковь входила в состав Владимирского музея, с 1958 года – Владимиро-Суздальского музея-заповедника. За эти годы белокаменный храм исследовался археологически и неоднократно реставрировался. В конце 1980-х годов владимирские реставраторы сняли выпуклую кровлю начала XIX века и восстановили постамент под барабаном, оставив, однако, луковичную главу. Все строения вокруг церкви - святые ворота с колокольней, несколько жилых изб и сараев - были к этому времени уже разобраны. Многочисленные экскурсанты и туристы могут любоваться упоительной красотой прославленного памятника зодчества, отраженного в прозрачных водах старицы, наслаждаться просторами и красотами Покровского луга, который является, в свою очередь, памятником природы. В начале 1990-х годов храм по настоянию Церкви был передан вновь открытому Боголюбову монастырю, а вскоре- местному приходу Иоакима и Анны, с подчинением архиерею. В конце 1992 года широко известный памятник был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Многое в истории храма со временем забылось, обрело иные оттенки; смягчилась и рассеялась злоба дня – но церковь Покрова по-прежнему пленяет взор и умиляет душу, тонким своим станом протягиваясь к небесам как бы в молитве: «О Мати, Боголюбивое Дево! О Царице Всепетая! Ризою Своею покрый нас от всякого зла, от видимых и невидимых враг защити и спаси души наша».

В храме Покрова совершаются богослужения на двунадесятые и престольный праздники. Ежедневно храм открыт для посещения.

По материалам "Православные храмы. №4", Тимофеева Т, Новаковская-Бухман С. "Церковь Покрова на Нерли", http://www.pravmir.ru,

Панорама http://www.airpano.ru/files/Tserkov-Pokrova-na-Nerli/1-2