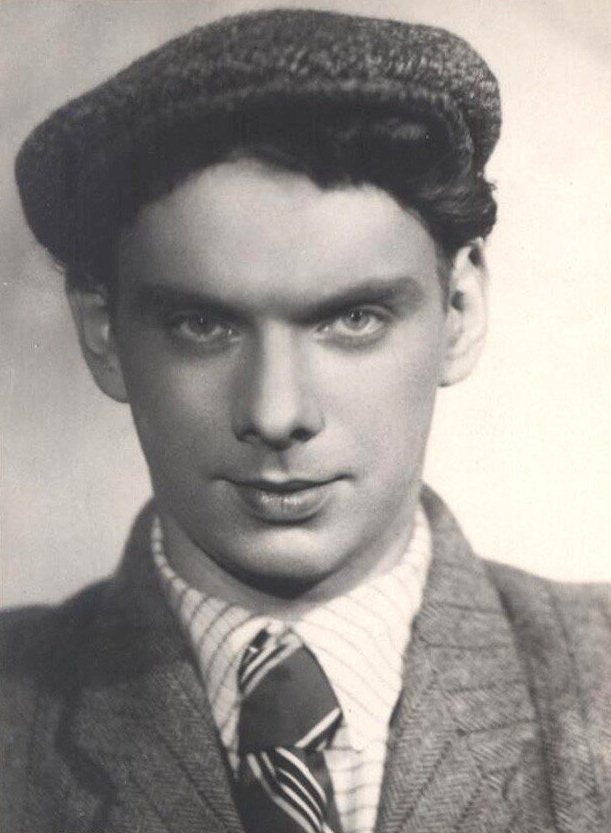

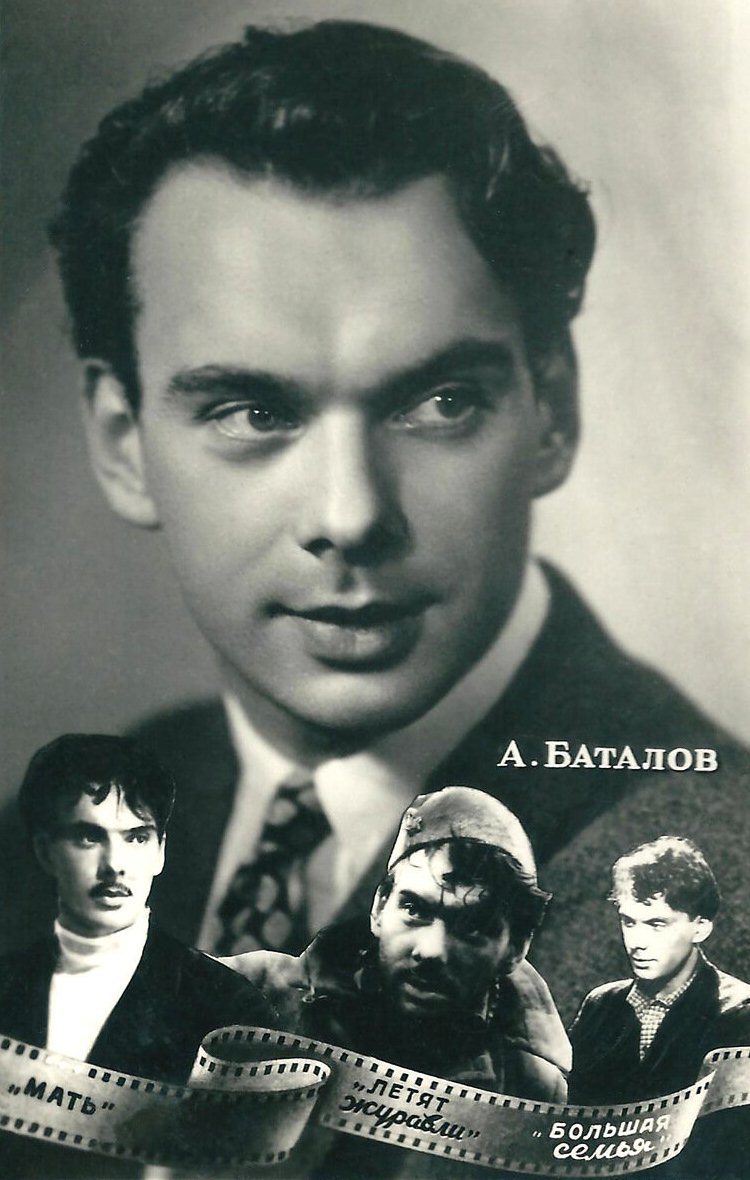

Алексей Владимирович Баталов (1928-2017) - советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог, мастер художественного слова, общественный деятель, народный артист СССР

Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Вырос в театральной семье. Родители - актёры театра Н.А. Ольшевская и В.П. Баталов. Известными актёрами были не только его родители, но и дядя, брат отца Н.П. Баталов и его жена О.Н. Андровская, а также В.Я. Станицын.

Алексей Баталов с братьями Михаилом и Борисом Ардовыми

Детство

Когда Алёше было пять лет, его мама, Нина Ольшевская вышла замуж за известного в те годы писателя Виктора Ардова. О своём отчиме Алексей Баталов говорит: "Вот понимаете, если отец заботится о ребёнке, это понятно, он вроде бы должен, профессия такая. Чувства Ардова ко мне - это отцовство в квадрате".

В 1940-1960-е годы в квартире, где Алексей жил с матерью и отчимом в Москве на Большой Ордынке подолгу гостила Анна Ахматова, часто бывали виднейшие деятели русской культуры - Мандельштам, Пастернак, Зощенко, Ильф и Петров, которые оказали сильное влияние на формирование его личности.

Общение с Анной Андреевной стало одним из самых ярких человеческих и художественных впечатлений детства и юности, может быть, всей жизни. Вошедшая в жизнь семьи как подруга мамы, Анна Ахматова своими стихами, драматической судьбой, самой личностью стала навсегда духовным критерием, примером жизнестойкости и мужества. Кисти А.В. Баталова принадлежит портрет А.А. Ахматовой, написанный им в последний период жизни великой поэтессы, когда, отвергая просьбы многих художников, она смогла довериться только близкому человеку. Таким человеком стал Алексей Баталов.

С первой женой Ирочкой Ротовой юный Баталов познакомился в 12 лет. Их родители были соседями по даче. Дети вместе проводили время, но затем их разлучила война.

Первое детство, по словам Алексея Владимировича, закончилось в 1941 году. Второе - началось в эвакуации в Бугульме (Татария). С этим временем связаны особые впечатления: нескончаемая череда военных дней, работа в качестве рабочего сцены, первая зарплата, первый выход на сцену... Впечатления театрального детства в мхатовском дворике нашли неожиданное преломление в театральных впечатлениях военного времени, выступлениях труппы, созданной матерью, - перед ранеными в госпиталях, в промёрзших залах, которые фантастическим образом каждый день заполнялись зрителями.

Алексей Владимирович вспоминает: "Из московской квартиры я уезжал буржуйским мальчиком, а вернулся совсем другим, пацаном. Я узнал, что такое сельская жизнь, как дрова рубить, как скакать на лошади в ночное, какая разница между русской печкой, голландской и горном, короче, тысячи вещей, не поддающихся перечислению. Но главное - война воочию, на примерах показала мне, что такое горе и счастье.

Вот такое получилось детство. Бесконечные переезды: Бугульма, Уфа, Казань, Свердловск. В эвакуации я сыграл свою первую настоящую роль, в гриме и костюме".

Послевоенное время

Вернувшись после войны в Москву, Алексей закончил школу и поступил в Школу-студию МХАТ. Выбор профессии был естественным: "Я сроду не знал что такое "песочница"! В основном гулял среди декораций, которые позднее сам и раскрашивал. Для меня привычнее было видеть загримированную физиономию, чем обычное лицо. На сцену Художественного театра выходить начал едва ли не с первого своего шага. А поскольку я родился в семье актёров, то и профессию не выбирал, мне на роду было написано стать актёром. Когда-то на сцене МХАТа играли сразу девять моих прямых родственников: Ольга Андровская, Николай и Владимир Баталовы, Виктор Станицын…".

Тогда же произошли перемены и в личной жизни. Шестнадцатилетний Алексей зашёл как-то к другу и застал там в гостях удивительную красавицу, в которой признал ту самую Ирочку Ротову. Молодые люди сразу решили жениться, но им было по 16 лет, и расписаться из-за юного возраста они не могли. Тогда они купили одно кольцо на двоих и выгравировали на обратной стороне "1948.Алеша+Ира=Любовь". Жили по очереди то у одних то у других родителей. Достигнув 18 лет, они узаконили свои отношения. А потом у них родилась дочь Надя.

В 1950 Алексей окончил Школу-студию МХАТ (курс В.Я. Станицына) Учёба в МХАТовской студии не стала для Алексея лёгкой прогулкой - напряжённый ритм послевоенного времени, высокая требовательность педагогов, без ссылки на авторитет фамилии. По сей день Алексей Владимирович с благодарностью вспоминает своих учителей: С.К. Блинникова, В.Я. Станицына, - всех тех, кто учил его сценическому искусству, помог овладеть системой К.С. Станиславского.

Алексей Владимирович вспоминает: "Я учился в Школе-студии МХАТа в мастерской у своего дяди, Виктора Станицына. О любом моём достижении говорили: "Ну конечно, это его Андровская научила" или "разумеется, это они позвонили, и его взяли". И я хотел доказать, что и сам, несмотря на своих именитых родственников, чего-то стою".

По окончании Школы-студии, с 1950 по 1953 год, Баталов был актёром Центрального театра Советской Амии. В 1953 -1957 годы он работал во МХАТе, но в репертуаре был занят мало.

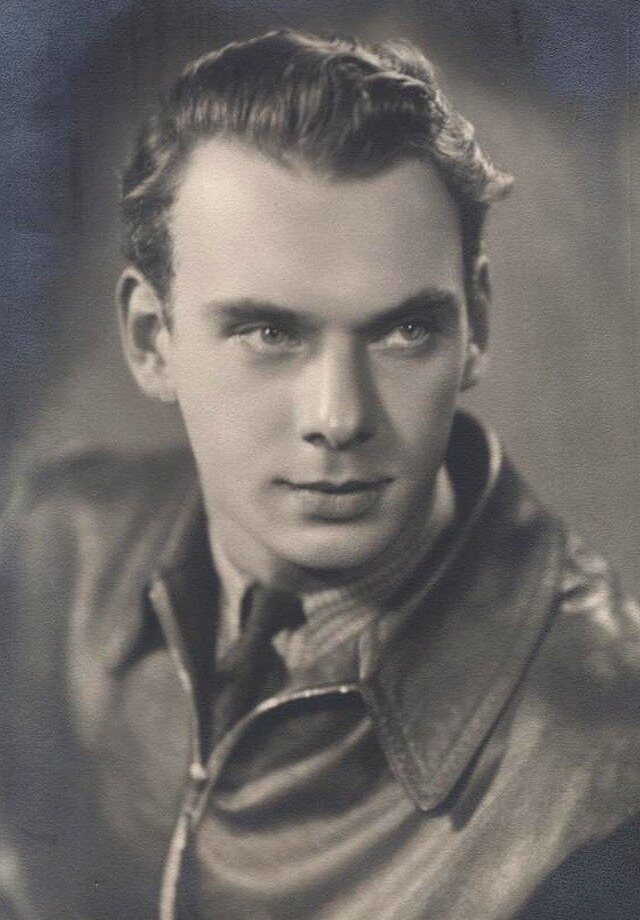

Первые шаги в кино

Впервые в кино Алексей Баталов мог появиться ещё в тринадцатилетнем возрасте. Тогда в 1941 году снимался фильм "Тимур и его команда". Но получилось так, что родители не отпустили Алёшу на съёмки.

Зато позже, когда в 1944 году режиссёр Лео Арнштам снимал картину "Зоя" о легендарной Зое Космодемьянской, весь класс Алёши Баталова взялся изображать её одноклассников. "Я должен был какую-то фразу произнести. - Вспоминает актёр. - Помню руки-ноги мои окаменели, голос исчез, выражение лица (я чувствовал) стало абсолютно идиотским. Может именно поэтому после "Зои" я много лет был негоден для кино?".

Популярность

Десять лет спустя И.Е. Хейфиц пригласил молодого актёра на одну из главных ролей в фильме "Большая семья" (1954). С Алексеем Журбиным на советский экран пришёл новый герой - рабочий-интеллигент. Приглашая Баталова на роли рабочих парней, режиссёр Хейфиц пытался сломать стереотипы представления о советском пролетарии.

После "Большой семьи" популярность Баталова стала возрастать, он часто уезжал на съёмки, домашний телефон обрывали поклонницы. Видимо его жене Ирине стало не хватать внимания Алексея. Начались ссоры. Ещё во время съёмок "Большой семьи" Баталов, побывав в цирке, увлёкся обворожительной цыганкой, потомственной циркачкой, наездницей Гитаной Леонтенко. К 1958 году он окончательно разорвал отношения с Ириной и женился на Гитане, которая была моложе его на 12 лет.

Встреча с И. Хейфицем стала поистине судьбоносной для молодого актёра. В его манере работы с актёрами не было ничего общего с потребительской эксплуатацией актёрской индивидуальности. Напротив, он стремился терпеливо и тонко раскрывать максимальные возможности актёра. Это роднило его со МХАТовской школой. Опытный мастер, тонкий психолог, И. Хейфиц увидел в молодом актёре тип героя, настоятельно заявивший о себе в реальной жизни. Появилась потребность в актёрах не "играющих", а "живущих". Это было самое начало перемен, произошедших в нашем кинематографе в середине 60-х годов. В лице А. Баталова в середине 50-х годов кинематограф приобрёл героя узнаваемого, умного и тонкого собеседника, обсуждающего на равных со зрителями волнующие всех проблемы: любви, долга, чести, самоутверждения в жизни.

Баталов снялся ещё в четырёх картинах у Хейфица: "Дело Румянцева" (1955), "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой" (1960), "День счастья" (1964). Все герои Баталова - чистые, душевно тонкие люди, которым свойственны внутренняя сила и сдержанность.

В "Деле Румянцева" актёр сыграл шофёра, поневоле втянутого в уголовную историю. Чувство собственного достоинства, как доминирующая черта в рабочем пареньке совпадало с нравственной доминантой наступающей "оттепели".

Плакат к революционной драме «Мать» советского режиссёра Марка Донского, экранизация одноимённого романа Максима Горького

Первые роли принесли Баталову признание маститых советских режиссёров и в 1956 году Марк Донской приглашает молодого актёра на роль Павла Власова в экранизации повести Максима Горького "Мать". Эта роль интересна тем, что в предыдущей экранизации повести, которую осуществил в 1920-х годах Всеволод Пудовкин, роль Власова исполнял дядя Алексея - талантливый и обаятельный Николай Баталов.

Новой ступенью в творческой биографии артиста стала роль Бориса Бороздина в легендарной картине "Летят журавли" (1957, режиссёр М.К. Калатозов, Золотая пальмовая ветвь на Каннском кинофестивале 1958). Баталов создал образ, поэтически обобщающий черты целого поколения - солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной. Неповторимая грустно-ироническая интонация, негромкое мужество, интеллигентность - таков Борис в исполнении Баталова.

Роль Гурова в экранизации повести А.П. Чехова "Дама с собачкой" (1960, режиссёр И.Е. Хейфиц) раскрыла новые грани дарования актёра. Баталов сыграл человека, пробужденного от душевной спячки и ужаснувшегося пошлости привычной жизни. Фильм был признан одним из самых точных приближений к литературному первоисточнику, получил ряд международных наград и упрочил профессиональную репутацию артиста. Роль Гурова была возрастной, она требовала преодоления восприятия актёра как близкого всем современника, привычного уже образа положительного героя. Образ, созданный Алексеем Баталовым, отличался глубиной, психологической насыщенностью, эмоциональностью, близостью к чеховскому замыслу.

Работа в кино в 60-е годы

В расцвете славы Баталов получил предложение от М.И. Ромма сняться в фильме "Девять дней одного года" (1962) в роли Дмитрия Гусева - физика-атомщика. Сам режиссёр определил "Девять дней" как фильм-размышление. Подобный "жанр" требовал от актёра совершенно новых приёмов игры. Соблазн эксплуатации трагической коллизии - герой, получивший смертельную дозу радиации на эксперименте, обречён был отвергнут. На экране надо было изобразить работу мысли. Эта роль была сыграна Баталовым экономно и точно. А ведь первоначально Михаил Ромм и слышать не хотел о Баталове. Режиссёру он казался слишком заторможенным.

Образ Дмитрия Гусева - представителя научной элиты 20 века - закрепил за артистом амплуа героя своего времени. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии РСФСР (1966).

Тем не менее, с начала 1960-х годов режиссёры занимают Баталова в кино всё реже.

Плакат к советскому художественному фильму «Живой труп», поставленный режиссёром Владимиром Венгеровым на киностудии «Ленфильм» по одноимённой пьесе Л. Н. Толстого. Премьера фильма состоялась 8 сентября 1969 года.

Режиссерская деятельность

Одной из форм творческого самовыражения А. Баталова стала, безусловно, режиссёрская работа. В качестве режиссёра-постановщика он снял три картины. В 1960 году он дебютировал в качестве режиссёра фильмом "Шинель" по повести Н.В. Гоголя, в 1972 снял "Игрока" по Ф.М. Достоевскому.

Настоящей удачей стал снятый Баталовым фильм "Три толстяка" (1966, по Ю.К. Олеше), в котором актёр снялся в одной из главных ролей. Его экранизации отличает строгая постановочная культура и бережное отношение к классическим текстам. Баталов в этом фильме сыграл канатоходца Тибула. Ему пришлось самому, без дублера, идти по натянутой между домами проволоке, причём без страховки. Целый год он тренировался, что бы сделать эти несколько шагов. Жена Гитана тем временем обучала девочку, игравшую Суок.

Фильмы, снятые Алексеем Баталовым, являются примером своеобразного, интересного, в то же время бережного, перенесения образного литературного решения в экранное; все отмечены вниманием критики, неформальным интересом зрителей.

Однако "Три толстяка" стали последней режиссёрской работой Алексея Баталова. Почему? Алексей Владимирович объясняет это так: "Фильм надо делать своей командой. А когда я переехал из Ленинграда в Москву, команда распалась. Умер Урусевский, с которым мы вот-вот должны были приступить к съёмкам новой ленты. Сценарий состоял из трех новелл, причём во всех главными героями выступали совсем молодые люди: один из маленького городочка на Волге, другой жил в степи на пастбище, третий - в Ленинграде. Ни с кем другим снимать этот материал я не мог. Он был рассчитан на то, чтобы снимал Урусевский: все три новеллы требовали разного изображения, совсем особой среды, света, фактуры. Но - не получилось...

Потом меня начали упрекать, что я отклоняюсь от генеральной линии: не ставлю фильмов о современниках. И я написал два сценария - они и сейчас есть. Один - по рассказу Володи Максимова, второй - по Георгию Владимову. А так как оба эти писатели были к советской власти настроены весьма скептически, своих убеждений не скрывали и через некоторое время эмигрировали, ни о каких картинах не могло быть и речи.

Возвращаться же к режиссёрской работе сейчас, в наши дни, я не рискну. Прав Никита Михалков: сегодня нужно делать картину современными средствами, современным языком. Это как дизайн автомобиля. Боюсь, сейчас я способен сконструировать только ретро-автомобиль".

Работа в кино в 70-е годы

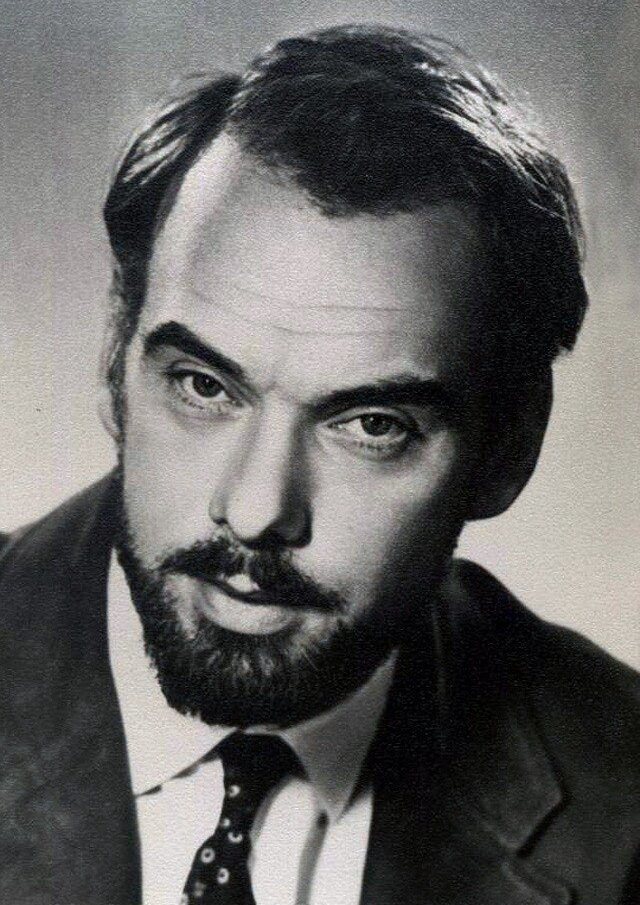

Режиссёры 1970-х гг. использовали интеллигентский имидж Баталова как некий самодостаточный "материал": эмигрант Голубков в "Беге" (1970, режиссёры А.А. Алов и В.Н. Наумов), декабрист князь Трубецкой в "Звезде пленительного счастья" (1975, режиссёр В.Я. Мотыль), доктор-эмигрант в "Чисто английском убийстве" (1974, режиссёр С.И. Самсонов). Здесь не только отточенная игра, а само присутствие Баталова в кадре, его личность успешно работают на образ.

Плакат к советскому мелодраматическому фильму «Москва слезам не верит»

"Москва слезам не верит"

Особняком стоит мелодрама "Москва слезам не верит" (1980, режиссёр Владимир Меньшов, Государственная премия, 1981) - фильм, которому уготована счастливая судьба. Он получил высшее признание в мировом киноискусстве - премию Оскар.

Роль слесаря Гоши принесла артисту новый всплеск всенародной популярности и показала, что баталовский рабочий-интеллигент не остался в 1950-х годах.

Алексей Баталов: - Критики писали о Гоше: "Таких не бывает!" А у меня хранится письмо, в котором написано: "Вы сыграли мою судьбу".

Однако Баталов считает, что зрители всё-таки не совсем разглядели его героя: "Я прекрасно понимал, что Гоша нужен был авторам фильма, чтобы завершить двухсерийные страдания несчастной женщины. Но в третьей серии он мог ударить её бутылкой по голове. А почему нет? Гоша от первой жены ушёл, пристаёт к незнакомой женщине в электричке, пьёт, дерётся. "Одинокие советские женщины" не рассмотрели моего героя как следует".

Работа на радио

Особое место занимает в творчестве А.В. Баталова работа на радио. Профессиональный интерес и желание постичь, какими средствами создаётся радиообраз, появилось в период вынужденного бездействия, когда радио стало для него единственным средством общения с миром. Его радиотеатр - это театр живого актёра, живого многогранного образа, бережного внимания к слову. Среди радиопостановок А. Баталова: "Казаки" Л.Н. Толстого, "Белые ночи" Ф.М. Достоевского, "Поединок" А.В. Куприна, "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова, "Ромео и Джульетта" В. Шекспира.

Преподавательская деятельность

С 1975 года творческая биография А.В. Баталова обрела новую грань - он стал преподавателем ВГИКа.

Алексей Владимирович рассказывает: "Я вообще-то педагогом стал случайно. После кончины Бориса Бабочкина его курс остался неприкаянным. И чтобы не играть секретарей парткомов или колхозных активистов, я согласился его довести. С тех пор, то есть с 1975 года, работаю со студентами. С "республиканскими" курсами, как их тогда называли. …я с радостью готов научить своих студентов всему, что сам умею".

В 1999 г. Алексей Владимирович Баталов, как художественный руководитель, профессор и заведующий кафедрой актёрского мастерства Всероссийского Государственного института кинематографии им.С.А. Герасимова, осуществлял уже 6-й выпуск своей актёрской мастерской.

Ученики А.В. Баталова работают в настоящее время, помимо России, в Киргизии, Белоруссии, на Украине, Азербайджане, Узбекистане, многих странах мира.

Алексей Владимирович часто выезжал за рубеж с мастер-классами по методике Русской актёрской школы. В основе его педагогического метода, конечно, лежит школа Художественного театра, многообразный личный творческий опыт. Для него лично - возможность практического использования всех знаний, навыков, приобретенных за годы работы в кинематографе, театре, на радио, в общении с самыми яркими людьми своего времени, ещё в одной сфере - педагогике.

Алексей Баталов и Гитана Леонтенко.

Семейная жизнь

Семейная жизнь Алексея Владимировича с Гитаной Аркадьевной оказалась долгой и счастливой, но омрачённой болезнью их дочери. Дочь Маша появилась на свет с родовой травмой. После её рождения Гитана Аркадьевна оставила цирк и стала домохозяйкой, ухаживающей за дочерью - уже много лет Маша не встает с инвалидной коляски. Никакое лечение не смогло поднять её на ноги. Тем не менее, она оказалась очень одарённым и к тому же мужественным человеком. Училась во ВГИКе, на сценарном отделении.

Первая дочь Надя окончила институт иностранных языков, замужем.

Также Баталов был известен и как активный общественный деятель. Он писал книги, стихи, сценарии, детские сказки, увлекался живописью. Им был создан телевизионный цикл о знаменитых людях «Прогулки по Москве».

Огромный вклад Алексея Владимировича Баталова в развитие отечественной культуры оценен высшими государственными и общественными наградами.

Смерть

У актёра были проблемы с сосудами, отчего часто кружилась голова. Во время очередного обострения болезни в январе 2017 года он упал дома и сломал шейку бедра правой ноги, а через месяц ему была проведена восстановительная операция, после которой он уже не покидал стены больницы вплоть до своей кончины. Алексей Владимирович Баталов скончался во сне, в 6 часов утра 15 июня 2017 года, на 89-м году жизни, в Москве.