История европейского костюма. Костюм Византии.

26-09-2020 20:32

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения Nostalgia-N Оригинальное сообщение

История европейского костюма. Костюм Византии.

В 395 г. н. э. Римская империя разделилась на Западную и Восточную. Западная была разрушена восстаниями рабов и завоевана варварами — германцами и галлами; Восточная, объединившая под своей властью Египет, Сирию, Малую Азию, Грецию, стала называться Византией.

В 395 г. н. э. Римская империя разделилась на Западную и Восточную. Западная была разрушена восстаниями рабов и завоевана варварами — германцами и галлами; Восточная, объединившая под своей властью Египет, Сирию, Малую Азию, Грецию, стала называться Византией.

Византия унаследовала от античного Рима старые государственные формы и бюрократический аппарат. Однако рабство тормозило развитие способа производства, и на смену ему приходят новые общественные отношения — феодальные. Господствующей религией было христианство, которое являлось огромной экономической и политической силой. Оно же играло решающую роль в формировании византийской культуры и искусства.

В искусстве Византии и эстетических взглядах V—VII вв. отразились все противоречия эпохи, связанные с ломкой старых и формированием новых общественных отношений: влияние античности, восточных традиций и новой христианской тематики. Ведущими видами искусства этого периода являются архитектура, монументальная живопись, художественное ремесло, в том числе производство тканей, вышивка.

Византийская мода, наследница моды римской, сохранила как античную верхнюю одежду - тогу, паллиум, пенулу и т. д., изменив только их названия, так и нижнюю — тунику: эта последняя изменилась на далматику (dalmatica) и альбу (alba), из пенулы появилась касула альда (casula aida). Эти типы одежды стали постоянной составной частью церковного одеяния.

Византийская мода является наследницей моды античной и в то же время — предшественницей раннего средневековья. Именно здесь зародилась новая женская мода носить сразу по нескольку одежд, которые одевались одна на другую. Это были широкие туники рубашкообразного покроя, которым Византия добавила еще рукава. Нижняя одежда имела прилегающие рукава, а верхняя - широкие. Поверх этих туник одевался еще жесткий плащ.

Таким образом, для византийской моды тело человека и природа не представляют интереса, она создает из фигуры как-бы стилизованный абстрактный треугольник, заполненный богатой декорацией и орнаментом.

На мозаике церкви св. Виталия в Равенне изображен император Юстиниан с придворными. Император в белой короткой тунике. Ее боковой разрез, низ узкого рукава и плечо украшены вышивкой. Сверху пурпурный палудаментум, ниспадающий тяжелыми круглыми фалдами. На правом плече он застегнут дорогой фибулой с тремя подвесками, на уровне груди - сословное украшение из золотой парчи с рисунком, на ногах - пурпурные вышитые башмаки. Так же одеты придворные, но на них палудаментумы белые с пурпурным знаком сословия без вышивки и иные, чем у императора, сословные вышивки на плечах туники.

Епископ и священники одеты в длинные белые туники с длинными широкими рукавами, украшенные по переду и низу рукавов пурпурными полосами, в цветную пенулу и шарф, украшенный бахромой и крестами. Воины одеты в короткие цветные туники с нагрудными украшениями.

С VII в. неотъемлемой частью императорского костюма делается лорум - широкий длинный шарф из золотой парчи с драгоценными камнями.

Иным переменам подверглась античная одежда при императорском дворе. Тога уже не драпируется, потому что теперь она шьется из жесткой парчи, на которой нашиты металлические пластинки и, кроме того, она украшена многочисленной вышивкой, что делало её еще более жесткой. Такая одежда стоит, как праздничная упаковка, вокруг фигуры. Посредством убранства одежды выражались титул владельца, его права и обязанности.

Основу этой моды создают знаки отличия - вышитая и украшенная золотом отделка, а на голове диадема-для императрицы и головной покров - у при-дворной дамы. Женщина преобразилась с головы до ног, превратившись в сановницу. Шерсть и полотно забыты. Наступило господство парчи, затканной золотыми и серебряными нитями, украшенной богатой вышивкой, жемчугом и золотом, которая ценилась как драгоценность. Эти дорогие ткани вырабатывались в самой Византии, где уже с середины VI века знали тайну производства шелкового полотна.

Одновременно изменяются и функции одежды. Где-то в VI веке консулы перестают носить тогу как официальный костюм. Теперь это плащ. Это знак привилегированного положения и достоинства, это символ, выделяющий данную личность из окружающего мира и замыкающий её в жизни созерцательной. Этот плащ закрывает фигуру с головы до ног, срастается с ней, и человеческое тело под ним буквально исчезает.

Производство парчи, сосредоточенное, главным образом, в Греции и Сирии, в то время уже не зависело от импорта по «шелковой дороге» из Индии и Китая. Изготовление шелковых тканей и пурпурового красителя стало в Византии государственной монополией. Дорогие шелковые ткани, конечно, имели право носить только высокие сановники, а самые дорогие - только члены императорской фамилии. В Европу эти материалы попадали, прежде всего, как ценные дары для королевских дворов. Византийская одежда сохранялась в русской моде на протяжении 800 лет почти безо всяких изменений. Таким образом, представление о её внешнем виде мы можем получить не только из равеннских мозаик и рельефов, но и по настоящим костюмам, сохранившимся от русского царского двора.

ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Находясь под глубоким влиянием христианской религии, византийская эстетика отделяла мир чувственный от мира духовного и противопоставляла один другому. Чувственная природа человека объявлялась скверной и греховной, поэтому ее необходимо было преодолевать на протяжении всей жизни. Отсюда красота - это добродетель во славу бога.

На смену античной красоте и гармонии человеческого облика приходит новый тип красоты - духовной. Тело всячески маскируется.

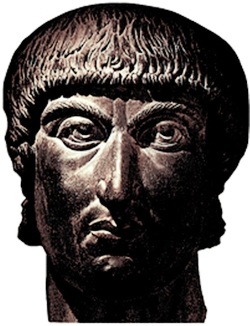

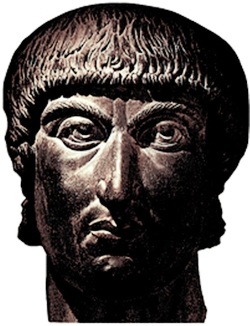

Особый интерес у художников вызывает изображение лица. Огромные глаза, удлиненный овал лица, маленький, лишенный всякого намека на чувственность рот и подчеркнуто высокий лоб.

Голова становится центром духовной выразительности облика мужчины и женщины, плоская, бесформенная фигура лишается живых, естественных пропорций и линий, и костюм приобретает особое значение.

При этом одним из противоречий византийской культуры было то, что наряду с провозглашением идеала - духовной красоты, ее характеризует страсть к роскоши, связанной с ритуалами церкви. Во внешнем облике и костюме человека это проявлялось в использовании великолепных дорогих тканей, ювелирных украшений, в повышенной декоративности костюма.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Основными видами мужской одежды являются туника, штаны, палудаментум, пенула, лорум. Из костюма почти исчезли драпировки, а там, где они остались, античную мягкость и пластику заменили тяжелые цилиндрические фалды, придающие силуэту и всей фигуре человека форму цилиндра.

Туника напоминала позднюю римскую тунику с длинными, суженными книзу рукавами. Покрой туники у различных классов был однотипен, различаясь лишь длиной и качеством ткани. Короткую тунику выше коленей носила беднота. Византийскую тунику, так же как и римскую, часто украшали неширокими про дольными полосами или вышивкой.

Штаны - несомненное заимствование из стран Востока - были обязательной частью мужского костюма. Они состояли из двух несшитых половин и прикреплялись тесемками к поясу. Длина штанов была различной: до коленей, до щиколоток, с носочной частью.

Палудаментум - верхняя одежда императора и знати. Низшие классы носили плащи на завязках спереди или распашную одежду различной длины с рукавами.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Основные виды женской одежды: туника, стола, пенула, мафорий.

Еще в большей степени, чем в мужской одежде, силуэт женского костюма стремится к цилиндрической форме, маскирующей тело.

На мозаике храма св. Виталия изображена императрица Фсодора со свитой. На ней белая стола с богатой вышивкой по бокам и низу и пурпурная императорская мантия с каймой крупного орнамента. На шее массивное широкое ожерелье из золота и драгоценных камней, на голове - золотой венец, на ногах - вышитые золотом башмаки. Роскошно одеты и придворные дамы. На них одноцветные вышитые столы и пенулы из узорчатых тканей. Такое сочетание узорных и одноцветных тканей было излюбленным в декоративном решении ансамбля.

Наряду с роскошными светскими одеждами из дорогих тканей в византийский период появляется накидка мафорий, закрывающая верхнюю часть женской фигуры и голову. Концы ее перекрещиваются спереди и перебрасываются на спину. Вместе с длинной столой такая накидка придает фигуре аскетический вид, отрешенный от всего земного.

Этот костюм настолько соответствовал требованиям христианской религии и эстетики, что становится постоянной одеждой святых в иконописи.

Женщины неимущих классов, хотя и сохраняли в своей одежде основные формы и силуэт, но делали ее более легкой и приспособленной к условиям труда и быта, из дешевых, скромных тканей.

ОБУВЬ

Византия, как и Рим, не отличалась разнообразием обуви.

Мужчины обувались в закрытые сандалии с ремешками, переплетавшимися почти до колен, и мягкие сапоги, которые подвязывались под коленом ремешком.

Византийская обувь изготовлялась из цветной кожи и войлока и украшалась различными обшивами. Со времен императора Юнистиана все население носило обувь черного цвета. Обувь императора была пурпурного цвета.

Женщины ходили в башмаках из мягкой цветной кожи.

ПРИЧЁСКИ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ В ВИЗАНТИИ

Так как Византия являлась наследницей Римской Империи, то и прически жителей данного государства очень долгое время походили на римские. Лишь с X века, под влиянием канонов христианской религии, прически византийцев значительно изменятся.

Мужские прически и головные уборы.

Мужчины, по римскому подобию, изначально носили короткие стрижки с завитыми волосами. Уши были открыты. На концах волосы могли завиваться более крупными локонами, нежели у корней. Также носили густую челку длиной до середины лба. Лица были выбриты

С VI века в моду входят мужские прически из длинных волос. Волосы носят длиной до плеч, подражая иконописным изображениям Иисуса Христа. Завивку больше не используют. В моду входит и каштановый цвет волос, опять же, как у Христа. Мужчины могли окрашивать волосы в данный цвет.К XII веку начинают носить бороды – округлые, либо усы. Бороды подвивают, окрашивают хной.

Мужчины-крестьяне также носили бороды, но более длинные и без завивки. Прически у крестьян были: либо волосы длиной до плеч, либо короткие стрижки – стрижка в кружок или же стрижка «под скобку». Стрижка «под скобку» - волосы по бокам были подстрижены до середины уха, спереди – челка длиной до середины лба.

Появляются свои прически и у священнослужителей. До VIII века они носят прическу «стрижка апостола Павла» - волосы выбривались с передней части головы, позже появляется прическа «тонзура» - волосы выбривались кружком по центру головы. Данная прическа являлась обязательной для служителей католической церкви до 1972 года.

У простых византийцев редко встречались головные уборы. Однако при полевых работах и в дороге носили круглые широкополые меховые шляпы и шапки; встречались также и капюшоны из жесткой материи. У вельмож были в ходу плоские, беретообразные шапки, расширявшиеся кверху; в начале IX века была сильно распространена круглая, высокая шапка, похожая на фракийскую.

Женские прически и головные уборы.

Прическа византийских женщин была копией античной греческой прически: волосы зачесывались назад и образовывали на затылке узел. Иногда волосы заплетались в две косы, в них вплетались жемчужные нити и ленты, затем голову покрывали чепчиком, очень часто состоявшим только из лент,соеди-ненных между собой металлическим ободом, на него накладывали косы.

Излюбленной была прическа валиком, который обрамлял лицо и щеки; он делался с помощью лент, которыми закручивались волосы. Очень часто волосы украшались цветами. В прическах второго типа вся масса волос захватывалась на темени, и из них заплетались широкие косы, которые, загибаясь сзади, четко обрисовывали щеки. В эти косы иногда вплетали нити из настоящих жемчужин, драгоценных камней, а также цветные ленты и пр.

Девушки могли носить распущенные волосы, а также заплетали волосы в височные косы, которые спускались полукругом под уши и закалывались на затылке.

Судя по изображениям, к числу женских головных уборов, которые носили в сочетании с описанными одеждами, принадлежали популярные у западных римлянок еще до начала Империи богато украшенные чепцы, сетки и головные платки, а также некоторые заимствованные у восточных народов фасоны головных уборов.

Хотя в Византии были в ходу весьма разнообразные по своей форме головные уборы, некоторые из них пользовались особенной любовью женщин. Это касается сеткообразных наголовников, сплетенных из серебряных или золотых шнурков и обшитых дорогими камнями, жемчугом, золотыми бляшками и пр., а из числа восточных уборов - особого вида древнеперсидской повязки, спирально обвитой двумя платками различных цветов на манер императорской тиары. Этот наголовник составлял исключительную принадлежность замужних женщин. Плотно прикрывавшие голову платки и чепцы, нередко украшенные узорчатым шитьем, гораздо чаще носились зрелыми женщинами, чем молодыми девушками. Последние покрывали голову чрезвычайно нарядными и красивыми сетками, а также золотые повязки и диадемы, часто украшенные драгоценными камнями

УКРАШЕНИЯ

В Византии отдавали предпочтение использованию легкого золотого листа. Акцентом украшений делались драгоценные камни. Как и на западе, в Византии украшения носили богатые женщины, украшения же мужчин ограничивались кольцом-печаткой. Но золото, бриллианты, сапфиры и рубины – это украшения знатных жителей, в то время как ремесленники средневековья находили способы заполнить востребованную нишу дешевых украшений.

Ведь кроме золота и серебра есть медь и бронза, а во времена расцвета алхи-мии появляются мельхиор и амальгама. Кроме изумрудов и сапфиров есть полудрагоценные камни, которые гораздо чаще встречаются в природе и потому намного более дешевы – но лишь немного менее красивы. Так фактически появляется бижутерия, и со временем она тоже совершенствуется, хотя еще и не имеет современного названия. Религия также играла немаловажную роль в развитии стилистики украшений – многие из них содержали религиозную символику.

Алмазы же вплоть до позднего средневековья практически не используются. И лишь когда ювелиры находят такие способы огранки алмазов, которые застав-ляют камень переливаться всеми цветами радуги в лучах света, бриллианты занимают достойное место в дорогих украшениях.

Определяющую роль играет церковь и императорский двор. Византийский император - земной наместник Бога, поэтому ему надлежало воздавать почти божественные почести. Византийцы любили роскошь как элементу престижа, стремление к великолепию, пышности, широко использовали драгоценные материалы.

Византийских ювелирных украшений сохранилось относительно немного, в основном это серьги, перстни, браслеты, ожерелья. В их декоре часто исполь-зовали драгоценные камни и жемчуг, эмали и чернь.

Россыпи цветных камней и золото, играющее объединительную роль, представляют своеобразный документ, свидетельствующий о необычайной роскоши этой культуры. В ювелирном искусстве использовалось даже больше камней и жемчуга, чем в Ранний Римский период.

На смену недавно еще такой популярной филиграни около 300 года приходит новая техника - резьба "в оброн", с изъятием фона. Гравированный орнамент из геометрически стилизованных мотивов виноградных лоз становится более рельефным и сочным, с множеством светотеневых и цветовых эффектов. Около 600 года начинают преобладать композиции с разбегающимися круга-ми, где мотив креста как бы растворяется в воздухе.

Наибольшую славу византийским златокузнецам и ювелирам принесли эмали. Отсюда они проникли в Европу. В византийских украшениях сосуществуют золото и серебро, эмаль, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, неизменно гармонизируя с изысканной красотой и мастерством бесценных и дерзких работ, отражая благородство и изящество.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Это цитата сообщения Nostalgia-N Оригинальное сообщение

История европейского костюма. Костюм Византии.

В 395 г. н. э. Римская империя разделилась на Западную и Восточную. Западная была разрушена восстаниями рабов и завоевана варварами — германцами и галлами; Восточная, объединившая под своей властью Египет, Сирию, Малую Азию, Грецию, стала называться Византией.

В 395 г. н. э. Римская империя разделилась на Западную и Восточную. Западная была разрушена восстаниями рабов и завоевана варварами — германцами и галлами; Восточная, объединившая под своей властью Египет, Сирию, Малую Азию, Грецию, стала называться Византией.Византия унаследовала от античного Рима старые государственные формы и бюрократический аппарат. Однако рабство тормозило развитие способа производства, и на смену ему приходят новые общественные отношения — феодальные. Господствующей религией было христианство, которое являлось огромной экономической и политической силой. Оно же играло решающую роль в формировании византийской культуры и искусства.

В искусстве Византии и эстетических взглядах V—VII вв. отразились все противоречия эпохи, связанные с ломкой старых и формированием новых общественных отношений: влияние античности, восточных традиций и новой христианской тематики. Ведущими видами искусства этого периода являются архитектура, монументальная живопись, художественное ремесло, в том числе производство тканей, вышивка.

Византийская мода, наследница моды римской, сохранила как античную верхнюю одежду - тогу, паллиум, пенулу и т. д., изменив только их названия, так и нижнюю — тунику: эта последняя изменилась на далматику (dalmatica) и альбу (alba), из пенулы появилась касула альда (casula aida). Эти типы одежды стали постоянной составной частью церковного одеяния.

Византийская мода является наследницей моды античной и в то же время — предшественницей раннего средневековья. Именно здесь зародилась новая женская мода носить сразу по нескольку одежд, которые одевались одна на другую. Это были широкие туники рубашкообразного покроя, которым Византия добавила еще рукава. Нижняя одежда имела прилегающие рукава, а верхняя - широкие. Поверх этих туник одевался еще жесткий плащ.

Таким образом, для византийской моды тело человека и природа не представляют интереса, она создает из фигуры как-бы стилизованный абстрактный треугольник, заполненный богатой декорацией и орнаментом.

На мозаике церкви св. Виталия в Равенне изображен император Юстиниан с придворными. Император в белой короткой тунике. Ее боковой разрез, низ узкого рукава и плечо украшены вышивкой. Сверху пурпурный палудаментум, ниспадающий тяжелыми круглыми фалдами. На правом плече он застегнут дорогой фибулой с тремя подвесками, на уровне груди - сословное украшение из золотой парчи с рисунком, на ногах - пурпурные вышитые башмаки. Так же одеты придворные, но на них палудаментумы белые с пурпурным знаком сословия без вышивки и иные, чем у императора, сословные вышивки на плечах туники.

Епископ и священники одеты в длинные белые туники с длинными широкими рукавами, украшенные по переду и низу рукавов пурпурными полосами, в цветную пенулу и шарф, украшенный бахромой и крестами. Воины одеты в короткие цветные туники с нагрудными украшениями.

С VII в. неотъемлемой частью императорского костюма делается лорум - широкий длинный шарф из золотой парчи с драгоценными камнями.

Иным переменам подверглась античная одежда при императорском дворе. Тога уже не драпируется, потому что теперь она шьется из жесткой парчи, на которой нашиты металлические пластинки и, кроме того, она украшена многочисленной вышивкой, что делало её еще более жесткой. Такая одежда стоит, как праздничная упаковка, вокруг фигуры. Посредством убранства одежды выражались титул владельца, его права и обязанности.

Основу этой моды создают знаки отличия - вышитая и украшенная золотом отделка, а на голове диадема-для императрицы и головной покров - у при-дворной дамы. Женщина преобразилась с головы до ног, превратившись в сановницу. Шерсть и полотно забыты. Наступило господство парчи, затканной золотыми и серебряными нитями, украшенной богатой вышивкой, жемчугом и золотом, которая ценилась как драгоценность. Эти дорогие ткани вырабатывались в самой Византии, где уже с середины VI века знали тайну производства шелкового полотна.

Одновременно изменяются и функции одежды. Где-то в VI веке консулы перестают носить тогу как официальный костюм. Теперь это плащ. Это знак привилегированного положения и достоинства, это символ, выделяющий данную личность из окружающего мира и замыкающий её в жизни созерцательной. Этот плащ закрывает фигуру с головы до ног, срастается с ней, и человеческое тело под ним буквально исчезает.

Производство парчи, сосредоточенное, главным образом, в Греции и Сирии, в то время уже не зависело от импорта по «шелковой дороге» из Индии и Китая. Изготовление шелковых тканей и пурпурового красителя стало в Византии государственной монополией. Дорогие шелковые ткани, конечно, имели право носить только высокие сановники, а самые дорогие - только члены императорской фамилии. В Европу эти материалы попадали, прежде всего, как ценные дары для королевских дворов. Византийская одежда сохранялась в русской моде на протяжении 800 лет почти безо всяких изменений. Таким образом, представление о её внешнем виде мы можем получить не только из равеннских мозаик и рельефов, но и по настоящим костюмам, сохранившимся от русского царского двора.

ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Находясь под глубоким влиянием христианской религии, византийская эстетика отделяла мир чувственный от мира духовного и противопоставляла один другому. Чувственная природа человека объявлялась скверной и греховной, поэтому ее необходимо было преодолевать на протяжении всей жизни. Отсюда красота - это добродетель во славу бога.

На смену античной красоте и гармонии человеческого облика приходит новый тип красоты - духовной. Тело всячески маскируется.

Особый интерес у художников вызывает изображение лица. Огромные глаза, удлиненный овал лица, маленький, лишенный всякого намека на чувственность рот и подчеркнуто высокий лоб.

Голова становится центром духовной выразительности облика мужчины и женщины, плоская, бесформенная фигура лишается живых, естественных пропорций и линий, и костюм приобретает особое значение.

При этом одним из противоречий византийской культуры было то, что наряду с провозглашением идеала - духовной красоты, ее характеризует страсть к роскоши, связанной с ритуалами церкви. Во внешнем облике и костюме человека это проявлялось в использовании великолепных дорогих тканей, ювелирных украшений, в повышенной декоративности костюма.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Основными видами мужской одежды являются туника, штаны, палудаментум, пенула, лорум. Из костюма почти исчезли драпировки, а там, где они остались, античную мягкость и пластику заменили тяжелые цилиндрические фалды, придающие силуэту и всей фигуре человека форму цилиндра.

Туника напоминала позднюю римскую тунику с длинными, суженными книзу рукавами. Покрой туники у различных классов был однотипен, различаясь лишь длиной и качеством ткани. Короткую тунику выше коленей носила беднота. Византийскую тунику, так же как и римскую, часто украшали неширокими про дольными полосами или вышивкой.

Штаны - несомненное заимствование из стран Востока - были обязательной частью мужского костюма. Они состояли из двух несшитых половин и прикреплялись тесемками к поясу. Длина штанов была различной: до коленей, до щиколоток, с носочной частью.

Палудаментум - верхняя одежда императора и знати. Низшие классы носили плащи на завязках спереди или распашную одежду различной длины с рукавами.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Основные виды женской одежды: туника, стола, пенула, мафорий.

Еще в большей степени, чем в мужской одежде, силуэт женского костюма стремится к цилиндрической форме, маскирующей тело.

На мозаике храма св. Виталия изображена императрица Фсодора со свитой. На ней белая стола с богатой вышивкой по бокам и низу и пурпурная императорская мантия с каймой крупного орнамента. На шее массивное широкое ожерелье из золота и драгоценных камней, на голове - золотой венец, на ногах - вышитые золотом башмаки. Роскошно одеты и придворные дамы. На них одноцветные вышитые столы и пенулы из узорчатых тканей. Такое сочетание узорных и одноцветных тканей было излюбленным в декоративном решении ансамбля.

Наряду с роскошными светскими одеждами из дорогих тканей в византийский период появляется накидка мафорий, закрывающая верхнюю часть женской фигуры и голову. Концы ее перекрещиваются спереди и перебрасываются на спину. Вместе с длинной столой такая накидка придает фигуре аскетический вид, отрешенный от всего земного.

Этот костюм настолько соответствовал требованиям христианской религии и эстетики, что становится постоянной одеждой святых в иконописи.

Женщины неимущих классов, хотя и сохраняли в своей одежде основные формы и силуэт, но делали ее более легкой и приспособленной к условиям труда и быта, из дешевых, скромных тканей.

ОБУВЬ

Византия, как и Рим, не отличалась разнообразием обуви.

Мужчины обувались в закрытые сандалии с ремешками, переплетавшимися почти до колен, и мягкие сапоги, которые подвязывались под коленом ремешком.

Византийская обувь изготовлялась из цветной кожи и войлока и украшалась различными обшивами. Со времен императора Юнистиана все население носило обувь черного цвета. Обувь императора была пурпурного цвета.

Женщины ходили в башмаках из мягкой цветной кожи.

ПРИЧЁСКИ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ В ВИЗАНТИИ

Так как Византия являлась наследницей Римской Империи, то и прически жителей данного государства очень долгое время походили на римские. Лишь с X века, под влиянием канонов христианской религии, прически византийцев значительно изменятся.

Мужские прически и головные уборы.

Мужчины, по римскому подобию, изначально носили короткие стрижки с завитыми волосами. Уши были открыты. На концах волосы могли завиваться более крупными локонами, нежели у корней. Также носили густую челку длиной до середины лба. Лица были выбриты

С VI века в моду входят мужские прически из длинных волос. Волосы носят длиной до плеч, подражая иконописным изображениям Иисуса Христа. Завивку больше не используют. В моду входит и каштановый цвет волос, опять же, как у Христа. Мужчины могли окрашивать волосы в данный цвет.К XII веку начинают носить бороды – округлые, либо усы. Бороды подвивают, окрашивают хной.

Мужчины-крестьяне также носили бороды, но более длинные и без завивки. Прически у крестьян были: либо волосы длиной до плеч, либо короткие стрижки – стрижка в кружок или же стрижка «под скобку». Стрижка «под скобку» - волосы по бокам были подстрижены до середины уха, спереди – челка длиной до середины лба.

Появляются свои прически и у священнослужителей. До VIII века они носят прическу «стрижка апостола Павла» - волосы выбривались с передней части головы, позже появляется прическа «тонзура» - волосы выбривались кружком по центру головы. Данная прическа являлась обязательной для служителей католической церкви до 1972 года.

У простых византийцев редко встречались головные уборы. Однако при полевых работах и в дороге носили круглые широкополые меховые шляпы и шапки; встречались также и капюшоны из жесткой материи. У вельмож были в ходу плоские, беретообразные шапки, расширявшиеся кверху; в начале IX века была сильно распространена круглая, высокая шапка, похожая на фракийскую.

Женские прически и головные уборы.

Прическа византийских женщин была копией античной греческой прически: волосы зачесывались назад и образовывали на затылке узел. Иногда волосы заплетались в две косы, в них вплетались жемчужные нити и ленты, затем голову покрывали чепчиком, очень часто состоявшим только из лент,соеди-ненных между собой металлическим ободом, на него накладывали косы.

Излюбленной была прическа валиком, который обрамлял лицо и щеки; он делался с помощью лент, которыми закручивались волосы. Очень часто волосы украшались цветами. В прическах второго типа вся масса волос захватывалась на темени, и из них заплетались широкие косы, которые, загибаясь сзади, четко обрисовывали щеки. В эти косы иногда вплетали нити из настоящих жемчужин, драгоценных камней, а также цветные ленты и пр.

Девушки могли носить распущенные волосы, а также заплетали волосы в височные косы, которые спускались полукругом под уши и закалывались на затылке.

Судя по изображениям, к числу женских головных уборов, которые носили в сочетании с описанными одеждами, принадлежали популярные у западных римлянок еще до начала Империи богато украшенные чепцы, сетки и головные платки, а также некоторые заимствованные у восточных народов фасоны головных уборов.

Хотя в Византии были в ходу весьма разнообразные по своей форме головные уборы, некоторые из них пользовались особенной любовью женщин. Это касается сеткообразных наголовников, сплетенных из серебряных или золотых шнурков и обшитых дорогими камнями, жемчугом, золотыми бляшками и пр., а из числа восточных уборов - особого вида древнеперсидской повязки, спирально обвитой двумя платками различных цветов на манер императорской тиары. Этот наголовник составлял исключительную принадлежность замужних женщин. Плотно прикрывавшие голову платки и чепцы, нередко украшенные узорчатым шитьем, гораздо чаще носились зрелыми женщинами, чем молодыми девушками. Последние покрывали голову чрезвычайно нарядными и красивыми сетками, а также золотые повязки и диадемы, часто украшенные драгоценными камнями

УКРАШЕНИЯ

В Византии отдавали предпочтение использованию легкого золотого листа. Акцентом украшений делались драгоценные камни. Как и на западе, в Византии украшения носили богатые женщины, украшения же мужчин ограничивались кольцом-печаткой. Но золото, бриллианты, сапфиры и рубины – это украшения знатных жителей, в то время как ремесленники средневековья находили способы заполнить востребованную нишу дешевых украшений.

Ведь кроме золота и серебра есть медь и бронза, а во времена расцвета алхи-мии появляются мельхиор и амальгама. Кроме изумрудов и сапфиров есть полудрагоценные камни, которые гораздо чаще встречаются в природе и потому намного более дешевы – но лишь немного менее красивы. Так фактически появляется бижутерия, и со временем она тоже совершенствуется, хотя еще и не имеет современного названия. Религия также играла немаловажную роль в развитии стилистики украшений – многие из них содержали религиозную символику.

Алмазы же вплоть до позднего средневековья практически не используются. И лишь когда ювелиры находят такие способы огранки алмазов, которые застав-ляют камень переливаться всеми цветами радуги в лучах света, бриллианты занимают достойное место в дорогих украшениях.

Определяющую роль играет церковь и императорский двор. Византийский император - земной наместник Бога, поэтому ему надлежало воздавать почти божественные почести. Византийцы любили роскошь как элементу престижа, стремление к великолепию, пышности, широко использовали драгоценные материалы.

Византийских ювелирных украшений сохранилось относительно немного, в основном это серьги, перстни, браслеты, ожерелья. В их декоре часто исполь-зовали драгоценные камни и жемчуг, эмали и чернь.

Россыпи цветных камней и золото, играющее объединительную роль, представляют своеобразный документ, свидетельствующий о необычайной роскоши этой культуры. В ювелирном искусстве использовалось даже больше камней и жемчуга, чем в Ранний Римский период.

На смену недавно еще такой популярной филиграни около 300 года приходит новая техника - резьба "в оброн", с изъятием фона. Гравированный орнамент из геометрически стилизованных мотивов виноградных лоз становится более рельефным и сочным, с множеством светотеневых и цветовых эффектов. Около 600 года начинают преобладать композиции с разбегающимися круга-ми, где мотив креста как бы растворяется в воздухе.

Наибольшую славу византийским златокузнецам и ювелирам принесли эмали. Отсюда они проникли в Европу. В византийских украшениях сосуществуют золото и серебро, эмаль, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, неизменно гармонизируя с изысканной красотой и мастерством бесценных и дерзких работ, отражая благородство и изящество.

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник История европейского костюма. Костюм Византии. | Ольга_Топоркова - Дневник Ольга Топоркова |

Лента друзей Ольга_Топоркова

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»