В России редко встретишь вступающую в брак девушку не в светлом платье. Но так было не всегда. Невесты на Руси были вовсе не в белом. И на это была достаточно веская причина. Всё изменилось в XIX веке, однако и до этого были случаи, достойные упоминания.

Цвета счастливой жизни

Белый цвет у славян всегда считался символом чистоты. В белой рубахе воины шли воевать, надевая их под кольчугу. Если предстояла трудная и опасная дорога, например, купцу, то тоже из дома выходили в белой рубахе.

Объяснение этому простое: смерть, если таковая наступит, нужно встречать достойно. В момент завершения земной жизни следует быть чистыми. Именно поэтому невесты на Руси были вовсе не в белом – начало семейной жизни не должно ассоциироваться с печальными событиями.

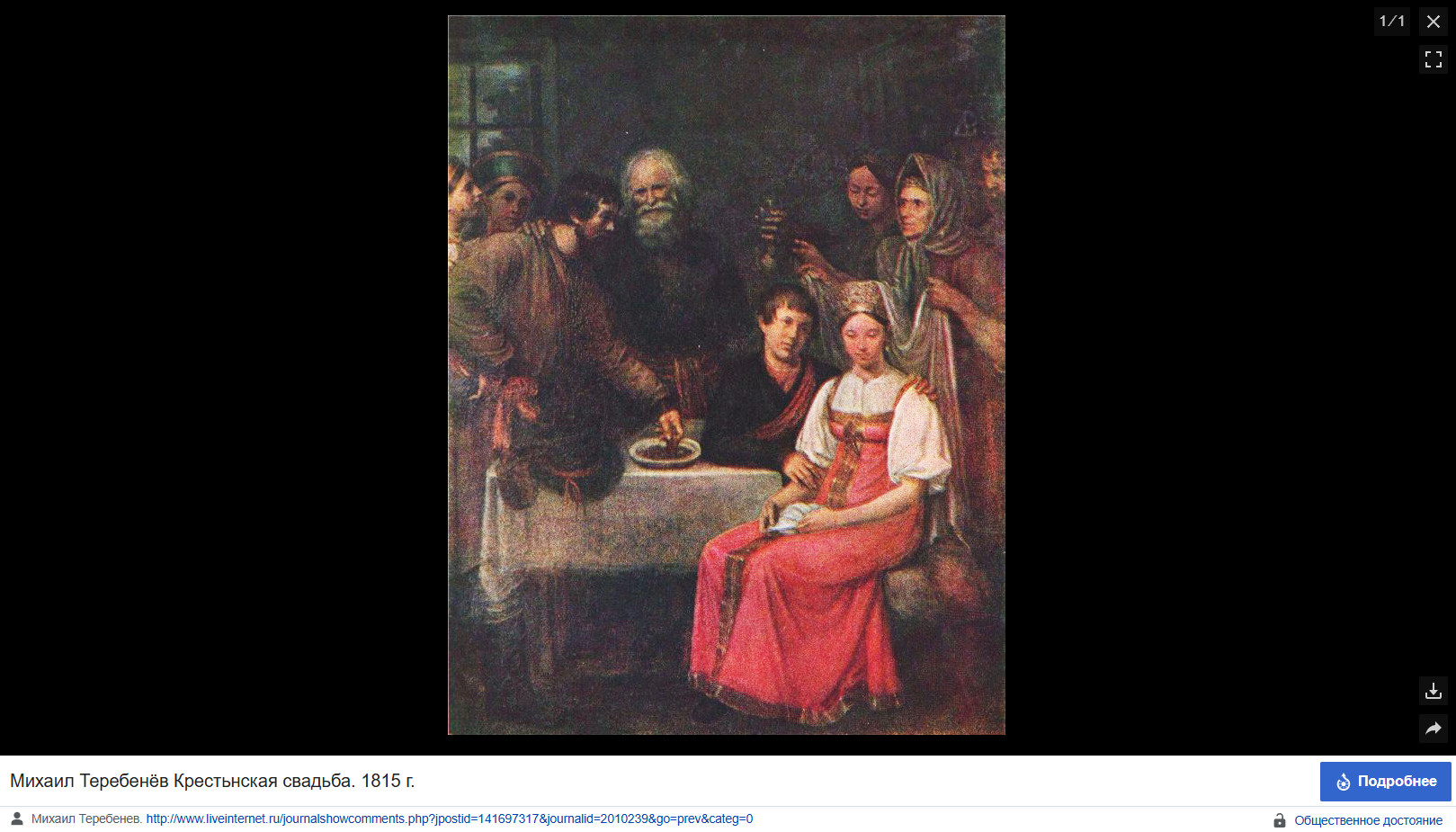

Раньше в чести у невест был красный цвет – символ красоты. Но сплошь алых сарафанов не найти. Эта одежда была разноцветной. По вышивке, орнаменту, выбранным оттенкам и лентам можно было многое узнать о невесте: откуда она родом, каков достаток её родителей и так далее. Кроме того, определённые цвета и украшения считались оберегами. Но это из области суеверий, с которыми простые люди расставались неохотно даже после распространения христианства.

Девичий сарафан был обычно зелёного, жёлтого, розового или голубого цветов. В день венчания наряжались в сарафан из более дорогих тканей. Обычно они были красными, бордовыми, малиновыми. У девушек из богатых одежда была расшита жемчугом, отделана золотыми и/или серебряными нитями. В некоторых регионах образ завершали дорогие меха.

Второй день свадьбы, который праздновался в доме жениха, как правило, был уже другой наряд. Сарафан уступал место платью или рубахе с юбкой. Обычно красного, коричневого, охристого цвета. Обязателен головной убор, ведь времена свободы, вольности и причёсок в виде косы остались в прошлом.

Когда всё изменилось?

В Россию традиция выходить замуж в белом пришла из Европы. А там история распространения платьев этого цвета весьма интересная. В 1499 году герцогиня Бретани и королева Франции Анна Бретонская готовилась выйти замуж второй раз. И под венец она пошла в белом наряде.

Шокированы были все: и придворные, и жених Людовик XII Валуа. В те времена белое платье считалось траурным. И в общем-то Анна Бретонская имела право на такой наряд. Годом ранее умер её первый супруг Карл VIII.

Прошло ещё почти два века. В 1613 году англо-шотландская принцесса Елизавета Стюарт вышла замуж в белоснежном свадебном платье. Оно было расшито кружевом, жемчугом и бриллиантами. Похожие платья, но существенно проще, были и у фрейлин - подружек невесты. Тут уже ни про какой траур речи не шло. Чистый эпатаж, только и всего!

Окончательно всё изменилось в XIX веке. И сделать белый цветом невест удалось королеве Виктории. Она намеренно пошла наперекор сложившимся устоям. Так как она являлась законодательницей мод, то её "шалость удалась".

Для свадьбы с принцем Альбертом Саксен-Кобург-Готским в 1840 году Виктория выбрала кремовое сатиновое платье с пышной юбкой и узкой талией. Наряд был богато украшен кружевом. Вряд ли невеста могла представить, что пройдёт несколько десятилетий – и её свадебное платье станет эталоном для всех европейских невест.

В XIX веке англосаксы не избавлялись от свадебных нарядов сразу после церемонии. Чопорность и бережливость – их характерные черты. Подвенечное платье использовалось ещё несколько раз, но уже без фаты и с меньшим количеством украшений. А когда появились фотографии, обнаружилось ещё одно полезное свойство белых нарядов – невесты очень эффектно смотрелись на чёрно-белых снимках рядом с женихами в тёмных одеяниях.

А что у нас?

Во второй половине XIX века мода заключать брак в платье белого цвета разошлась по Европе. Проникла и в Россию, учитывая тесные родственные и политические связи русской императорской семьи с европейскими дворами.

Ещё немного времени – и белые платья стали традиционными для невест рангом пониже, но тоже из знатных и обеспеченных семей. Для простых людей привычным оставалось видеть невесту в цветастом сарафане. К счастью или к сожалению, вскоре подобные яркие наряды стали считаться уделом лишь бедных и неграмотных крестьянских девушек.