Это цитата сообщения babeta-liza Оригинальное сообщение

И кто только здесь не был, образно, каждый из известных некогда политических, военных и общественных деятелей смог бы оставить на земляных валах Переславля-Залесского такую надпись: «Здесь был Александр!» (Невский), «Здесь был Юрий!» (Долгорукий), «Здесь был Иван!» (Грозный), «Здесь был Александр!» (Дюма), и список выдающихся людей, сопричастных к судьбе города на Плещеевом озере, можно продолжать бесконечно.

Только все эти исторические личности никогда не оставили бы после себя таких подписей, но оставили уникальные памятники архитектуры — богатейшее культурное достояние России.

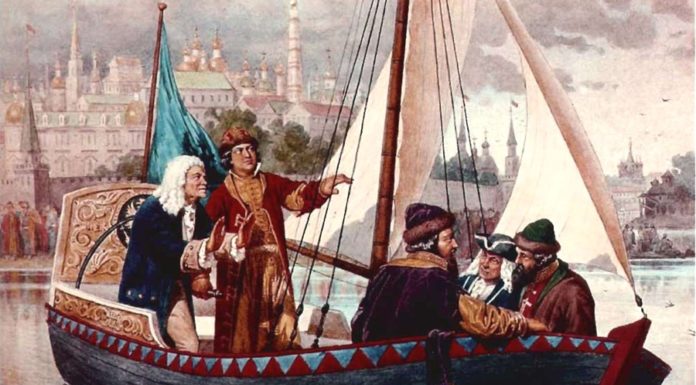

Переславль — Залесский – город с 45 тысячным населением и 18 действующими храмами, с небольшими улочками и «колыбелью» российского флота. Здесь, на Плещеевом озере, Пётр Великий создал свою «потешную» флотилию. К слову, в музее «Ботик Петра I» сохранился самый настоящий ботик петровской флотилии – деревянный, добротный, чуть сгнивший, но тем он и ценнее.

Мне видится фигура высокого человека, с развивающими на ветру кудрями и полами камзола, смотрящего далеко за горизонт знаменитого озера. Предлагаю семенить за быстро шагающим первым императором российским, чтобы оценить всю красоту и многообразие старинного города…

Переславль-Залесский славится на всю Россию своими монастырями и церквями. Город включен в список самого популярного туристического маршрута страны – Золотого Кольца России.

Переславль-Залесский богат достопримечательностями, большинство из которых сосредоточено возле Плещеева озера. В городе шесть монастырей, четыре из которых работают. Расскажем по порядку обо всех монастырях…

Горицкий монастырь

Горицкий монастырь был упразднен в 1744 году. На территории монастыря сегодня расположен Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. На фото ансамбль Горицкого монастыря

В средние века монастырь владел многочисленными сёлами, в числе которых Большие Сокольники, Веслево, Веськово, Воскресенское, Дубнево, Ермово, Ильинское, Кружково, Маурино, Нила, Перцево, Родионцево, Славитино, Соломидино, Чашницы, Ченцы, Черницкое на Оселке, Черницкое на Шахе, Яропольцы и другие.

Никитский монастырь

Недалеко от Переславля-Залесского находится Никитский монастырь. Это один из старейших монастырей великой Руси. Посвящён св. Никите Великомученику. Также, согласно легенде, здесь подвизался святой Никита Столпник.

Наиболее древнюю обитель возле легендарного Плещеева озера основали в самом начале XI века. Этот монастырь был в числе самых первых христианских сооружений, возведенных по указу князя Бориса Ростовского. В те времена назначение обители состояло в одном – максимально обращать в христианскую веру живших на берегу озера язычников.

Монастырь получил посвящение в честь одного из самых почитаемых верующими святых - великомученика Никиты. Часто в истории одни события перекликаются с другими. Любопытно, что в XII веке при обители жил необычный целитель и юродивый – Никита Столпник.

Старинные летописи донесли до нашего времени героические страницы монастырской истории. В начале XVII века более двух недель монахи вместе с настоятелем отражали осаду польско-литовских отрядов Яна Сапеги. Однако, опытным солдатам все же удалось одержать верх над монахами. Монастырь взяли штурмом, а его защитников казнили.

Сегодня в древнем монастыре можно увидеть красивый, монументальный Никитский собор, построенный еще во времена царя Иоанна IV Грозного. Над всей территорией возвышается стройная шатровая колокольня. В обители также сохранился храм, в котором останавливался во время первых визитов на Плещеево озеро молодой царь Петр I. Это церковь Благовещения.

Весь комплекс монастырских зданий окружают белокаменные стены. Достаточно приглядеть к их башням и бойницам, чтобы понять, каким мощным было созданное вокруг обители укрепление. В возведении этих стен принимал участие царь Иоанн IV Грозный. По его распоряжению камни скрепляли специальным раствором, а основание стен выкладывали массивными валунами.

В наши дни внутри монастыря живет 15 насельников. Много паломников приходят к знаменитому целебному источнику святого Никиты, который находится примерно в 1 км от монастырских стен.

Монастырь стоит в северной части города, в бывшей Никитской слободе.

Свято-троицкий Данилов монастырь

Монастырь был крупным феодалом, во владениях его было «много» сёл, деревень и людей. (около 1000 душ)

Более 500 лет назад в древнем русском городе появился странствующий инок Даниил. Он жил в Никитской и в Горицкой обителях, и постепенно прошел путь от простого монаха до архимандрита. Особая забота Даниила состояла в том, чтобы хоронить по христианским обычаям умерших странников, бездомных и нищих. Благодаря его стараниям, в самом начале XVI века в Переславле появился новый монастырь.

Спустя сто лет, когда Россия переживала разорительные Смутные времена, обитель сильно пострадала. Наступавшие на город польско-литовские войска сожгли большую часть монастырских построек, а крестьян, работавших на эту обитель, убили. Однако, до конца XVII века монастырь не только восстановился, но и был заново отстроен в камне.

Некоторые из тех первых каменных построек сохранились до наших дней. Это возведенный ростовскими мастерами величественный Троицкий собор. Внутри него можно увидеть настенную живопись, выполненную костромскими и ярославскими изографами в 1660-е годы. С восточной стороны от собора стоит Всехсвяткая церковь, появившаяся в монастыре 1680-е годы. А на юго-востоке обители возвышается удивительный по красоте храм Похвалы Божией Матери, возведенный в самом конце XVII века.

Собор Феодора Стратилата Свято-Троицкого Данилова монастыря

История обители, посвященной Федору Стратилату, насчитывает более семи веков. Она была основана в начале XIV века, как мужской монастырь. А с XVII века – это действующий женский монастырь, где в наши дни проживает 20 насельниц.

Федоровской обители была уготована особая судьба. Ей всегда покровительствовали русские государи: вначале Рюриковичи, а затем – Романовы. Царь Петр I привез сюда европейские ткацкие станки, и монашки прославились, как искусные мастерицы в изготовлении церковных облачений. А еще в этой обители работали самые лучшие в городе золотошвеи.

В наши дни центральное место в монастырском комплексе занимает величественный Федоровский собор, построенный в середине XVI века. Рядом с ним стоит церковь Введения Богородицы во Храм (начало XVIII века). А на юге монастырской территории расположен храм Казанской иконы Божией Матери (XVIII век)

Никольский монастырь

Вид на церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в звоннице, собор Николая Чудотворца и церковь Петра и Павла вдоль восточной стены монастыря

Святитель Николай – один из самых почитаемых православных святых. Поэтому неудивительно, что в начале XIV века в городе построили посвященный ему монастырь. Основателем обители считается Дмитрий Прилуцкий.

В первые века существования новую обитель ожидали большие испытания. Ни один раз она была полностью разграблена и сожжена ханскими набегами и военными отрядами Лжедмитрия. А в 60-е годы XVII века монастырская территория полностью опустела после эпидемии чумы, от которой умерли 9/10 всех жителей города.

В конце XIX века мужскую обитель решением церковных властей преобразовали в женский монастырь. Монахини быстро взялись за дело, сумели отремонтировать старые постройки и возвели несколько новых зданий. Однако, обитель сильно пострадала во время активной борьбы советской власти с религией. Сначала монастырь закрыли. Потом взорвали главный храм и колокольню, а территорию стали использовать под животноводческую базу.

Спасо-преображенский собор

Спасо-Преображенский собор основан в 1152 году Юрием Долгоруким, был достроен его сыном, Андреем Боголюбским в 1157 году.

Архитектурный символ Переславля-Залесского представляет собой образец белокаменного зодчества и высочайшего мастерства русских мастеров.

В его стенах было крещено большинство переславских и удельных князей, в том числе Александр Невский Также в соборе в последствии, находились гробницы переславских князей Ивана Дмитриевича и Дмитрия Александровича.

Во времена татарского нашествия Спасо-Преображенский собор много раз был разорен и потерял за это время большинство своих уникальных артефактов. До наших дней сохранился лишь серебряный потир 16 века, по преданию подаренный Спасо-Преображенскому собору Юрием Долгоруким. Этот редкий памятник древнего искусства сейчас хранится в оружейной палате Кремля.

Во второй половине 12 века собор был украшен фресками. Во время реставрации в 1893 году, фрески были утеряны в следствии плохого хранения.

В 19 веке в соборе установлен существующий иконостас из мрамора в псевдовизантийском стиле. После революции, собор проработал какое-то время с перебоями что в итоге привело к его закрытию. В это время из храма были вывезены последние артефакты: деревянная дарохранительца, ковш 16 века, и серебряная звездница.

В 1958 году на Красной площади рядом с собором был поставлен памятник Александру Невскому (архитектор Л. Капица, скульптор С. Орлов). В настоящее время собор открыт для посещения.

Интересные факты:

• 2 сентября 1945 года в соборе открыт Музей Александра Невского

• Во время раскопок в 1930 году, были обнаружены майоликовые плитки желтого, коричневого и зеленого цвета, устилавшие пол

• Во второй половине 20 века, во время реставрации, со стен собора были счищены все росписи, что придало ему классический вид времен Александра Невского

• В 2014 году во время реставрационных работ по укреплению фундамента была найдена печать патриарха Афанасия I, датированная XIII-XIV веками

• В наши дни служба в храме проходит три раза в год: 12 июня, на Преображение и 12 сентября, в остальное время (с 1 мая по 1 октября) церковь работает, как музей.

Церковь Петра Митрополита

Это сооружение с редким для церкви именем построено в 1585 г. на месте, где по преданию собирался в 1311 г. собор, для вершения суда над митрополитом Петром.

Тверской князь обвинил митрополита в том, что тот продавал церковные должности (очевидно вместо того, чтобы отдавать их достойнейшим, например друзьям князя). Конечно сегодня, когда подобная практика приняла общегосударственные размеры, вызывает некоторое удивление, почему проблема не была решена «обычным» способом — не смотря на отсутствие взрывных машин и снайперских винтовок, очень многие политические деятели уже в то время переходили в мир иной при «странных обстоятельствах».

Тем не менее, собрался собор, который не усмотрел в деяниях митрополита какого-либо криминала. Разумеется, нет оснований сомневаться в справедливости суда, состоявшегося 688 лет назад, но практика показывает, что дача взяток тяжело доказывается во все времена.

Тверской князь остался ни с чем, а герой, подвиг которого заключался в том, что он не продавал церковные должности, получил себе вечный памятник — церковь имени Петра Митрополита.

Интересные факты:

• В 1988 году церковь находилась в плачевном состоянии. Надеясь её восстановить, горком ВЛКСМ а также сотрудница Переславского музея Н. Левицкая, предложили разместить на первом этаже молодёжное кафе, на втором этаже клуб международной дружбы. Предложение успеха не имело.

• Церковь Петра Митрополита — редкий представитель шатровых храмов. Она является одним из последних памятников, завершающих «классический» период в развитии древнерусского зодчества.

Симеоновская церковь

Храм Симеона Столпника стоит на одной из главных улиц Переславля-Залесского – Ростовской, неподалеку от реки Трубеж. Симеоновская церковь пережила непростые времена, когда ее закрывали, а помещения использовали под склады.

И, к сожалению, старинное убранство этого храма до наших дней не дошло. Но сегодня эта церковь чудо как хороша. Она красуется своим барочным декором – затейливыми наличниками и пилястрами, жизнерадостно взирая на городские перемены вот уже почти два с половиной века.

Каменному храму Симеона Столпника предшествовала деревянная церковь. Упоминания о ней можно найти на страницах патриарших окладных книг, в описи 1628 года. Спустя 7 лет, в писцовой книге было отмечено, что за храмом числилось два двора попа, два двора, принадлежавших дьяку, и 23 посадских двора, где жили прихожане церкви. В 1717 году к деревянному храму пристроили теплую церковь и освятили ее в честь Николая Чудотворца. Однако, старый деревянный храм сгорел во время большого пожара 1724 года. Это бедствие уничтожило в Переславле многие церкви, торговые лавки и дворы местных жителей. Из Симеоновской церкви, выгоревшей полностью, удалось тогда спаси лишь богослужебную утварь. Спустя четыре года, благодаря усилиям священника Сергия Стефанова и прихожанина Петра Маликова, на месте сгоревшего храма возвели новую деревянную церковь. И она просуществовала 43 года.

Строительство нового храма из кирпича велось с благословения епископа Переславля преосвященного Геннадия на деньги, собранные прихожанами. Эта церковь была открыта в 1771 году.

После прихода советской власти Симеоновская церковь какое-то время еще была действующей.

Летом 1929 года городские власти по ходатайству Переславле-Залесского отделения связи не разрешили больше устраивать колокольный звон, сославшись на то, что он сильно мешает работе местного телеграфа. Спустя год колокола этого, как и других городских храмов и монастырей, сняли и отправили на переплавку в Рудметалторг. На этом бедствия не закончились. При демонтаже колоколов рабочие выломали фрагменты стен возле оконных проемов с северной и западной стороны.

Вскоре закрыли и саму церковь. В начале 30-х годов прошлого века разобрали старые иконостасы, относящиеся к XIX веку, а помещения храма отдали под клуб строителей.

Позже его арендовал Переславский торг. На верхнем этаже сделали красный уголок, а первый этаж использовали как складские помещения. До 1980-х годов здесь находился народный театр. А 90-е годы прошлого века здание отдали православной церкви и занялись его реставрацией. В 1992 году в храме возобновились богослужения. И колокольный звон вновь стал слышен далеко вокруг.

Церковь Симеона Столпника выстроена в стиле так называемого провинциального барокко в одно время с другим известным городским храмом – церковью Сорока мучеников. Она стала настоящим украшением центральной части древнего Переславля.

И еще я покажу несколько действующих церквей

Сорокосвятская церковь (церковь Сорока мучеников Севастийских)

Знаменская церковь

Владимирский собор

Покровская церковь

Часовня Георгия Победоносца

Плещеево озеро

Крупнейшее озеро в Переславском районе. Площадь поверхности воды достигает 50 кв. км, наибольшая глубина 25 метров. Возраст озера 30 тысяч лет.

В озеро впадает река Трубеж, а также множество мелких рек и ручьев. В древности озеро носило название Клещино, возможно название могло происходить от слов плескать или клещ. В озере водится большое количество рыбы разных пород. особое место занимает знаменитая Ряпушка, ставшая символом Переславля-Залесского.

В древней Руси эта рыба была ритуальной, блюдами из ряпушки завершались все деловые обеды между Переславлем и Москвой. Сейчас ряпушку можно приобрести и отведать на территории Никитского монастыря, на въезде в Троицкую слободу а также в ресторанах города.

В конце 17 века на Плещеевом озере была построена «потешная» учебная флотилия Петра I.

Интересно то, что вблизи берега имеется очень продолжительная мель, что нужно учитывать если вы приехали поплавать, основная же глубина озера приходится на его середину. Именно за эту особенность Плещеево озеро облюбовали виндсерферы и кайтсерферы. Действительно, но лучшего места для начала занятий и тренировок трудно представить, даже если спортсмена унесет ветром далеко от берега, он всегда сможет вернуться обратно пешком. Кстати на территории озера есть несколько кайтерских пляжей, где можно пройти обучение и взять в аренду снаряжение.

Со стороны Александровой горы, расположена зона для туристов. Здесь есть кафе, прокат лодок, мангалов, стоянка. А также чистый пляж и места для отдыха. В селе Городище и Криушкино есть магазины.

На берегу Плещеева озера расположен целый ряд памятников и достопримечательностей, среди них древнерусский город Клещин, Синий камень, ботик Петра I. Никитский монастырь, Рыбная слобода и многие другие.

Интересные факты:

• Высоко в небе над озером, иногда можно наблюдать яркие огни неизвестного происхождения

• Существует легенда, будто у Плещеева озера «двойное дно», именно поэтому в советское время в озере топили символы самодержавия: памятники царям и некоторую церковную утварь

• Современное название озера, по легенде, пошло от его свойства выплескивать то, что в нем было утоплено или потеряно. Как это случилось однажды с Синим Камнем.

Источник Святой Великомученицы Варвары

Варварин родник находится в 1,5 километрах от села Купань и 5 километрах от села Городище.

Является гордостью всего Переславского района, как самый чистый и целебный источник.

Как гласит предание, в болотном роднике, юродивый из села Купань увидел икону Варвары Великомученицы. С тех пор, уже 200 лет, к роднику не зарастает народная тропа.

На территории родника находятся часовня и купель, купание лучше всего проводить с утра, предварительно прочитать молитву, попросив святую Варвару об исцелении. По местным поверьям, Варвара помогает всем, независимо от вероисповедания. Главное, чтобы посетитель был чист душой и сердцем.

Вода в источнике обладает приятным вкусом, не имеет запаха, а также содержит серебро. Чтобы избежать большой очереди, рекомендуем посетить родник Варвары в будние дни.

Интересные факты:

• Вода в источнике не замерзает даже в сильные морозы

• Если облить водой из Варвариного родника, молодую девушку, то она вскоре выйдет замуж

• В 700 метрах от источника находится Храм Иоана Богослова и Великомученицы Варвары

• Вода из источника долгое время не портится

• Рядом с родником расположена легендарная гигантская сосна

Александрова гора

Александрова гора, пожалуй, самое популярное место в Переславле-Залесском.

История этой горы, или как ее называли наши предки Ярилина плешь, окутана домыслами и легендами.

Известно точно, что гора создана руками человека, в 7 веке нашей эры, заселявшее тогда берег озера племя мерян, устраивало здесь свои жертвоприношения. Они считали святой каждую гору и спешили сжечь на ней нескольких несчастных. Шли года и столетия, пепел, кости и прочее наслаивались друг на друга и превратились в небольшую возвышенность. Люди различных культур селились на горе оставляя свои следы.

В христианские времена, на горе расположились хоромы Александра Невского, в которых он проживал со своей семьей и двором. Во время Татарского нашествия, хоромы были сожжены.

На пепелище был возведен храм, имени Великого князя. Но и храм простоял недолго. Литовцы осаждавшие Переславль, сожгли новоявленную обитель Православия. Так и простояла гора пустой до наших времен.

Сейчас, на вершине Александровой горы, возвышается крест. В память о тех событиях что произошли тут много веков назад.

Интересные факты:

• По народным поверьям считается, что если бесплодная женщина съедет с горы голой попой, то в миг она обретет долгожданного ребенка

• Во время съемок картины «Александр Невский» 1938 года, на Александровой горе была построена изба, для сцены где Александр Невский ловит рыбу в Плещеевом озере

• С Александровой Горы открывается потрясающий вид на Плещеево Озеро и окрестности, так что не забудьте захватить фотоаппарат!

Синий камень

Недалеко от Переславля-Залесского, близ села Городище, на берегу Плещеева озера, лежит валун весом 12 тонн. Это Синий Камень. Свое название он получил благодаря частичкам кварца которые отражают небо.

Происхождение этого гиганта овеяно бесчисленным количеством тайн и мифов.

По древней легенде, на Александровой горе, еще до появления христианства на Руси распологалось святилище Языческих Богов. Ранее, эта область называлась Ярилина плешь и она была посвящена славянскому Богу весны. До недавнего времени считалось, что камень, был как-то связан с данным божеством, но совсем недавно на поверхности синего камня были обнаружены следы славянских рун, одна из которых называла камень Перуновым, в честь одного из главных богов Перуна.

Камень долгое время находился на Александровой горе, но в 1152 году был сброшен в низ, служителями Православной церкви, с целью отвратить народ от поклонения языческой святыне. С этого времени камень расположился на берегу Плещеева озера и говорят, с этого времени, он начал двигаться.

Кстати говоря, Христиане не раз пытались построить на Александровой горе храм, но он всегда таинственным образом сгорал.

Теперь на Александровой горе стоит крест, который на памяти автора, также фантастическим образом то испаряется то снова появляется на Александровой горе.

Туристы разных вероисповеданий съезжаются к Синему Камню со всей планеты, в надежде получить исцеление. Магия камня работает независимо от веры. Толпы туристов накатывают волна за волной и в снег и в стужу. Жрецы, шаманы, экстрасенсы совершают здесь свои обряды, молодые пары просят о здоровом потомстве. Жизнь вокруг Синего камня бьет ключем. А он продолжает двигаться в своем, только ему известном направлении.

Интересные факты:

• Синий камень никогда не покрывается снегом. Снежинки тают, стоит им только коснуться поверхности камня

• Рунические символы Синего камня видны только с одной точки, только утром и только при ярком солнечном свете

• Около дороги к Синему камню расположено «Дерево Желаний», где вы можете привязать ленточку и загадать желание. Ленточки продаются в сувенирных лавках рядом.

За качество выполнения желаний MOIARUSSIA ответственности не несет. Точного рецепта «Как работать с Синим Камнем» нет, но вы можете просто сконцентрироваться на своей проблеме и попросить камень о помощи.

В этом небольшом русском городке, где проживает всего 40 тыс. жителей, открыто более полутора десятков музеев. Этот факт удивляет всех его гостей. Самый старый музей «Ботик Петра I» был создан в 1803 году, а самая молодая музейная коллекция открылась в 2014 году. Чтобы гости не заблудились, на въезде в город со стороны столицы специально установили указатель движения по всем музеям Переславля-Залесского.

Но по музеям отдельный будет пост.

Это далеко не весь перечень достопримечательностей Переславля… Рекомендуем посетить Переславль и насладиться всеми достопримечательностями воочию.

https://byvali.ru/russia/pereslavl-zalesskiy