японский язык))

Что, дорогие друзья, не согласны? Думаете, типа, только русский великий и могучий, а иные прочие языки это так, примитивные говоры примитивных народов?

Знаете, друзья, в чем нам... вам, сам-то я монгол, вам, русским нет равных, так это в хвастовстве. И самые то вы духовные, и самые то вы героические, и все-все-всех-всех всегда-всегда-всегда побеждаете, ну, и, кто бы сомневался, ваш русский язык это о-го-го-го ! Язык богов, не меньше.

Но, это все существует исключительно в Русскомъ мiре, который мир, начиная с 24.02.22, идет по известному направлению. А что в реальности?

А в реальности, русский язык вполне себе стандартный представитель славянской группы индо-европейской языковой семьи. И он ничем не примечательней своих родичей, украинского, сербско-хорватского, польского или чешского. С какой стороны не смотри на язык богов не тянет.... То есть как?! вомутится русский патриот, а великая русская литература? А Пушкин? А Толстой? А Достоевский? Разве это не доказательство величия русского языка? Нет Это доказательство вторичности русской культуры, всего на всего. Пушкин, Толстой, Достоевский, это же все XIX век, время, когда русская почва оплодотворилась европейской культурой, спасибо за это Петру Первому Алексеевичу, и только после такового оплодотворения на русской почве произросли, действительно, великие образцы. А до Петра? Нет, ничего эпохального русская словесность миру не явила.

Нет, русский - это точно не язык богов.

А если в мире такой язык, который на сие высокое звание претендовать может?

Есть.

Язык богов

КАМИ-НО ХАНАСИ, это японский.

В теоретических рассуждениях о японском языке чаще всего будет возникать слово "уникальный". Уникальна его письменность, фонетика и морфология.

Начнем с письменности, сочетающую несочетаемое - иероглифику и азбуку. Европейцам этот гибрид ужа и ежа непонятен. казалось бы: если японцы придумали азбуку, зачем им иероглифы? Или: если японцы приспособили иероглифы к своему языку, зачем еще заморачиваться на азбуку? Не лучше ли оставить или одно, или другое?

Не лучше. Ровно в той мере, в какой иероглифика естественна для китайского, а буквенное письмо для русского, для японского естественно сочетание того и другого.

Покажем это на примере.

Возьмем семейство глаголов:

МИРУ - видеть, смотреть

МИЭРУ - виднеться

МИСЭРУ - показывать

МИЦУКЭРУ - искать

Что в них общего?

Во-первых, все они заканчиваются на РУ. Случайность? Нет, закономерность. Если японское слово заканчивается на -РУ, -СУ, -КУ, то это, скорее всего, глагол. В русском наблюдается то же самое, например, суффикс ТЬ: видеть, бегать, жить, любить. Но вариативность русского языка куда больше японского, глагольных суффиксов у нас множество: идти, грести, ебс... упс! учиться, теряться, еба... упс!... Ну, вы понели)). В японском вариантов меньше, вплоть до того, что в японском нет глаголов, оканчивающихся не на У.

Кстати, предикативные прилагательные в японском всегда оканчиваются на -Й: О:КИЙ - большой, АКАЙ - красный, ХИРОЙ - широкий, АТАТАКАЙ - теплый. Заметили, что и в русском языке эти прилагательные тоже оканчиваются на -Й? Удивительно, как Анатолий Тимофеевич Фоменко прошел мимо сего факта и не объявил японский язык производным от русского? Впрочем, у Фоменко все языки мира происходят от русского по умолчанию)).

Замеченная нами особенность фонетического сходства глаголов (и прилагательных) - совершенно не случайна, это одна из главных закономерностей фонетики японского языка. Каковая закономерность, пусть и не такая строгая, имеется в русском и начисто отсутствует в китайском. На языке Поднебесной видеть - ЦЯНЬ, виднеться - ЦЯНЬ, показывать - ЧЖАНЬЛЯНЬ, искать - СУСУ. Китайский, действительно, чужд и предельно далек и от японского, и от русского (точнее, от любого индо-европейского) языков. Но нам от этого ни тепло, ни холодно, а вот для японцев такая предельная непохожесть японского и китайского означает большую проблему.

Почему?

В раннем средневековье, а это для Японии IV-VI века н.э., страна Ямато находилась на историческом этапе разложения родового строя и перехода к феодализму. Культурный и технологический уровень японского общества пусть и был не таким уж примитивным, но до собственной письменности у японского народа дело не дошло (кстати, для России сходный исторический период - это IX век, то есть мы отстаем от Страны Восходящего Солнца лет на 300)). И в это время японцы сталкиваются с культурой своего западного соседа. Китай в VI веке - просто Космос по сравнению со своим окружением, абсолютная доминанта, с письменностью, которая уже тогда существует не менее 2000 лет, с чрезвычайно развитой материальной и нематериальной культурой, с технологиями, обгонявшими соседей Китая на века.

Японцы и были, и есть народ, весьма восприимчивый ко всему новому, интересному и полезному. Про них говорят, что сами они ничего инновационного придумывать не научились, зато перенять инновации, довести их до совершенства и выдать за свое - вот тут японцам равных нет. Разве что, китайцы их сейчас стремительно в этом догоняют. Понятно, что бесчисленные материальные и нематериальные артефакты китайской культуры вызывали у японцев живейший интерес. Однако не зная грамоте, толку от китайских артефактов чуть. Вся китайская культура с древнейших времен завязана на письменность.

Что было делать японцам? Учить китайский, и пытаться приспособить китайские иероглифы под родной язык. У японцев просто не было альтернативы: из всех стран региона письменность имелась только у китайцев.

Но как это сделать? Как натянуть сову на глобус? Мы ведь уже убедились - японский язык с китайским ничего общего ни фонетически, ни грамматически не имеет.

А чем заключено различие японского и китайского (и русского) с теоретической точки зрения?

Китайский язык по своей морфологии язык изолирующий, или в других терминах - аморфный. Русский язык - синтетический, или флективный. Японский - аналитический или агглюгинативный. По своему строению японский, как это ни странно, близок... к какому языку?

Кто догадается, тот мозг))

К английскому.

Что такое флективный язык? Возьмем для примера, русское слово "подъебнула". Оно состоит из морфем: приставки под-, корня -еб- суффиксов -ну-, -л- и окончания -а. Каждая морфема несет определенный грамматический смысл, например -л - означает прошедшее время, окончание -а - женский род, корень отвечает за семантику (смысл слова), приставка за совершенный/несовершенный вид и т.д. В русском языке реализуется правило - одно слово-несколько морфем. Более того, окончание -а обозначает не только женский род, оно обозначает и единственное число. То есть в русском языке работает еще одно правило: одна морфема - несколько грамматических категорий. Это и есть синтетический язык. Такие языки обладают сложнейшей, по отношению к другим языкам, грамматикой.

В китайском реализовано противоположное правило: одно слово - одна морфема а за грамматику отвечает порядок слов в предложении и служебные слова. Лексические единицы - знаменательные и служебные слова, из которых состоит китайский язык, на морфемы не делятся. Одно слово-одна морфема, или слово=морфема - главное свойство изолирующего языка. Соответственно, грамматика китайского куда проще грамматики русского.

А что же языки аналитические, английский и японский? Оно занимают промежуточное положение между изолирующими и флективными языками. В них работает правило одно слово - несколько морфем, но правило одна морфема - несколько грамматических категорий - не работает. Если вы хотите в аналитическом языке образовать из словарной формы глагол женского рода единственного числа - добавляйте к корню две морфемы.

В сущности, в этой схеме корень+морфемы, где каждая морфема равна одной грамматической категории, и заключена подсказка, которой воспользовались древние японские филологи при разработке письменности.

Обратите внимание на ряд глаголов, который мы разбирали. Что мы можем подметить, кроме того, что все они оканчиваются на -РУ? Ответ очевиден - они начинаются на МИ.

Этот факт даже более важен.

И если набор слогов, который следует за МИ, во всех четырех глаголах разный, то МИ в них всегда неизменно. МИ- это корень. Заметим, что если в русском языке корень может варьироваться; я бег-у, ты беж-ишь, в японском языке никаких вариаций корней не существует. Но в китайском тоже не существует вариации корней! Значит, при создании японской письменности будет логичным корень МИ обозначить иероглифом ЦЯНЬ

見

"видеть" (обратите внимание, иероглиф состоит из двух частей: сверху "глаз", снизу "ноги"))), а все, что стоит поле МИ записывать фонетическими знаками. Иначе говоря, японское слово всегда состоит из неизменной и переменной части. Неизменная записывается иероглифом, переменная - каной, слоговой азукой

Именно слоговой, так как фонетика японского языка имеет слоговое строение.

Сравним японский с русским.

В русском языке письменность построена по принципу - один звук-один знак. Это происходит из-за чрезвычайно высокой фонетической вариативности русского языка. Возьмем, к примеру, слова "подследственный", "справка" , "программистка", "Мценск", "ангельский и тьму других. Везде мы видим два, три, а то и четыре согласных звука подряд в самых разнообразных сочетаниях. Какую тут еще можно придумать схему, кроме один звук - один знак? В принципе, та же самая ситуация наблюдается во всех индоевропейских языках . В современных европейских языках везде этот принцип реализован и даже усилен до один звук - несколько знаков. Ну, кто знает польский, тот меня поймет. Да и в английском мы встречаем sh='ш" , ch='ч'.

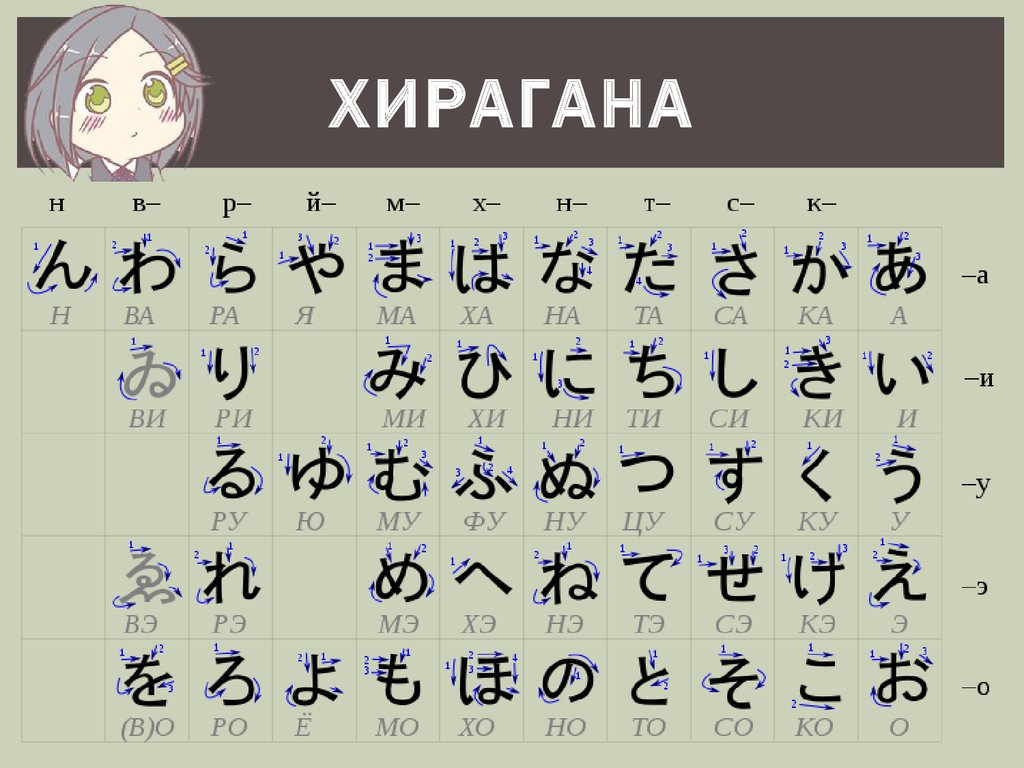

В японском языке фонетическая вариативность ниже русской на порядок... Или даже два порядка)). Удивительным и уникальным образом, все разнообразие звуков японского языка сводится к таблице 5х10.

Нарисуем такую таблицу, и назовем строки : А-И-У-Э-О, а столбцы К-С-Т-Н-Х-М-Р-Й-В-. А дальше все просто: фонемы японского языка образуются по принципу :столбец-строка, то есть на пересечении столбца Х и строки О образуется фонема ХО, на пересечении столбца Н и строки И образуется фонема НИ и т.д....

Интересно что образуется на пересечении Х и У? ХУ? А вот фигушки. Это вам не китайский, Х и У дают в японском ФУ)). Кстати Т и У тоже составляют не ТУ а ЦУ. Но, это, собственно, всего лишь два исключения, которые легко запомнить. Ну а раз все фонетическое разнообразие языка сводится к такой относительно простенькой таблице, логичным будет каждой ее ячейке присвоить отдельный значок, и получится слоговая азбука.

Вот такая:

Обратим внимание - не все ячейки в ней заполнены. Для изолированного Н имеется особый значок, слога ВУ в японском никогда не существовало, ВИ и ВЭ исчезли еще в древности. а ВО редуцировалось в специальный значок, который читается как О, но используется только в виде суффикса винительного падежа: ТЭГАМИ-О КАКУ,

手紙を書く

тегами - письмо, ка-ку - писАть, тэгами-о каку - "писать письмо". Кстати, "пишу письмо" по-японски будет "ТЭГАМИ-О КАЙТЕ ИРУ". Аналитичность в действии. КА - И (суффикс второй основы глагола 1-го рода КА-КУ), ТЭ (суффикс), ИРУ (служебное слово) все вместе: глагол во второй основе + ТЭ ИРУ - конструкция настоящего продолженного времени. Сравните с английским: To write a letter - I em writ-ing a letter. Та же схема, что и в японском. Именно поэтому японский и английский относятся к аналитическим языкам.

Обратите внимание: ТЭ-ГАМИ - это два иероглифа: рука 手 и бумага 紙, дальше идет значок хираганы を - О, который указывает на винительный падеж, а КАКУ записано через иероглиф 書 (корень) и значок хираганы く - КУ - третья основа глагола.

Вот и вся (уникальная) премудрость японской письменности. Конечно, фонетической разнообразие японского не исчерпывается слогами из таблицы. В японском присутствуют явления озвончения согласных, удвоения согласных, пролонгации гласных, но для всех этих случаев используются либо дополнительные значки, либо знаки все той же хираганы, например, "МОТО" (основа, корень) -

もと

а МОТТО - (еще, более)

もっと

Для удвоения Т здесь используется значок っ - ЦУ.

Такую систему письменности среди всех языков, и живых, и мертвых использует только японский.

Вообще, посмотришь на японскую письменность пристально... Удивительное дело, она настолько рациональна, да и сам язык настолько рационален, что кажется искусственно придуманным.

Рациональность - это еще одна, и самая важная особенность японского языка.

В самом деле, как могло так случиться, что вся фонетика японского укладывается в таблицу 5х10? Почему все слова в японском строго делятся на постоянную и переменную часть? Можете привести пример где еще наблюдается такое явление? Похоже, что японский тут единственный в своем роде.

А пример про "пишу письмо" - грамматическая конструкция ТЭ ИРУ? Тот, кто вник в японский, понимает, что таких конструкций в нем десятки: ТАРА/-ДАРА, ТАРИ/ДАРИ, -НО Ё-НИ/НО ХО-ГА и т.д., т.д., т.д. и японская фраза строится из них как фигурки Лего из деталек.

Аналогия тут глубокая: в Лего число деталек пусть и большое, но конечное, каждая деталька не делится на составные части, все детальки сцепляются между собой не произвольным, а строго определенным образом, и из этих простых деталек можно строить сколь угодно сложные конструкции. В японском то же самое: японская фраза строится из таких грамматических "деталек", число которых конечно, они не делимы на составные части и взаимодействую друг с другом строго определенным образом.

Если искать языковые аналогии, то японский построен по тому же принципу, что и язык программирования. Компьютерная программа тоже состоит из неделимых элементов - команд (операторов), число которых ограничено, и которые взаимодействуют друг с другом не произвольно, а строго упорядоченно. Все как в японском. Но языки программирования сконструированы людьми, а японский язык, построенный на тех же принципах считается естественным.

Что, реально, естественным? Вот так случайно совпало? Знаете, друзья, не очень то верится. Но... Никаких доказательств искусственного происхождения японского языка у нас нет. Разве что, косвенные. Например, у русского языка полно родственников, и ближних, как украинский, и дальних, как польский, и совсем дальних, как санскрит. А вот у японского родни нет. До сих пор не обнаружено языка хотя бы отдаленно родственного японскому, хотя это не точно.

Язык богов, однозначно.

Но, если перевести наши рассуждения в практическую плоскость, плоха ли такая уникальность японского или хороша? Усложняет ли она его изучение для носителей русского?

Однозначно, упрощает. Грамматика японского куда проще и рациональней грамматики русского и даже грамматики английского. Скажем так, русскому человеку учить японский гораздо проще, чем японцу русский.

Почему?

Помимо своей высокой структурированности, в японском нет многих грамматических категорий, присущих русскому языку. Прежде всего нет категории рода и числа. И таковое обстоятельство существенно упрощает японскую грамматику. Ну-те ка, вдумаемтеся (С). Какую смысловую нагрузку несет категория рода? Правильный ответ - никакой. Но грамматика русского языка из-за нее чудовищно усложняется. Почему лодка - она, а корабль - он? Почему? Потому, что. Другого ответа нет. Роды существительных в русском надо запоминать так же, как иероглифы в японском. И род в русском не пустая категория, как, например, в английском. Род имеет грамматические последствия. Допустим, лодка (женский род) плыла, судно (средний) плыло, корабль (мужской) плыл. То есть смысла нет, а последствия есть.

В отличие от рода, категория числа смысл имеет. Но в русском языке грамматически реализуется самым запутанным образом. В русском гора-горы, река-реки, дом-дома, сарай-сараи. В, принципе, есть, но она чудовищно запутанная.

А в японском все элементарно: гора - ЯМА, горы - ЯМАЯМА, река - КАВА, реки - КАВАГАВА. То есть множественное число образуется простым удвоением.

Еще в японском нет будущего времени, есть только прошедшее и не прошедшее. Очень просто образуется вопросительное предложение: к утвердительному в конце добавляется частица КА: АНАТА-ВА ГЭНКИ ДЭС - Ты здоров. / АНАТА-ВА ГЭНКИ ДЭС КА? - Ты здоров? Сравните с русским, где в вопросительных предложениях в ход пойдет и особый порядок слов, и служебные слова, и интонация. Вариантов много. А в японском - всего один.

Так. Продолжаем: произношение

Японское произношение для носителей русского языка штука простая. Фонетика японского для русского человека никаких загадок не предлагает. Это вам не аццкий ЧЖУНГО (китайский), там вообще нет звуков, совпадающих со звуками русской речи.

Так что, по сравнению с русским, в японском все просто. И вместе с тем, он считается сложнейшим среди языков "цивилизованных" (скажем так) народов.

Парадокс? Нет. Язык, это не только фонетика, письменность и грамматика. Это еще и лексика и морфология. Все европейцы при изучении японского языка заморачиваются его письменностью. Ну как же! надо учить 48 знаков хираганы, 48 знаков катаканы и еще не менее 2500 тысяч иероглифов, каждый из которых имеет два и более чтений. В японском европейцев пугает прежде всего письменность.

Ну.. да. Иероглифика - это, действительно, адЪ, но это ад... вынужденнный, привнесенный извне, каковой ад японцы смоги обратить себе рна польцу. Сочетание на письме иероглифов и каны чисто визуально существенно облегчает перевод японской фразы, в ней сразу понятно, где знаменательные, где служебные слова, где слова японские, а где гайрайго (заимствования из европейских языков), их записывают другим видом каны - катаканой. Да и в иероглифике есть свои закономерности, я как-то уже писал об этом.

Так что, письменность японская письменность штука сложная, но японская лексика куда сложней. парадоксальное сочетание простой грамматики и тяжелой лексики еще одна особенность японского языка. Не уникальная, то же самое присуще и китайскому, но все же, очень редкая.

Простой пример. В классическом англо-русском словаре под редакцией Мюллер 34 тысячи слов. А в японо-русском под редакцией Лаврентьева, который служит ровно тем же задачам, что и мюллеровский - 70 (!!) тысяч слов. Иначе говоря, словарный состав японского языка обширнее русского в два раза.

Из этого обстоятельства есть несколько следствий. Самое главное - японский язык куда компактнее русского. Любая фраза, написанная по-японски будет раза в полтора короче русского перевода. Еще один аргумент в пользу мощи японского по сравнению с русским. Если одно и то же содержание удается выразить меньшим числом слов, разве это не величие и мощь?))

На компактность и структурированность японского работает и его морфология, совершенно чуждая русскому языку.

Посмотрим на примере: "Кошка съела мясо". Переведем на английский: "The cat ate the meat". Строение фразы и там, и там одинаковое: подлежащее - кошка, сказуемое в прошедшем времени - съела, прямое дополнение - мясо.

А теперь по-японски НЭКО (кошка) ВА (именительный падеж) НИКУ (мясо) О (винительный падеж) ТАБЭ (есть, поедать) ТА (прошедшее время): НЭКО-ВА НИКУ-О ТАБЭТА.

Сразу же обратим внимание на порядок слов: кошка мясо съела. Все японцы разговаривают, как мастер Йода. И это без вариантов, схема в японском жесткая: дополнение, подлежащее, определение, сказуемое. Исключений нет. Поэтому, пусть такой порядок слов и чужд для русского человека, привыкаешь к нему быстро.

Однако, есть нюанс.

Сказать НЭКО-ВА НИКУ-О ТАБЭТА можно, но такая морфология фразы тут же выдаст в вас иностранца. Ну, конечно, разрез глаз выдаст вас еще раньше, однако мы же тут модельные ситуации обсуждаем, так?))... Вас поймут, но подумают, что как мастер Йода говорите именно вы. Такая фраза для японца будет ВАКАРИЯСУЙ (хорошо) понятной, но ОКАСИЙ - странной.

В чем же дело?

Дело в том, что японец употребит здесь принципиально иную конструкцию НЭКО (кошка)-ВА (именительный падеж) НИКУ (мясо)-ГА (еще один, тоже именительный падеж) ТАБЭ (есть)-РАРЭ (страдательный залог)-ТА (прошедшее время). Все вместе: НЭКО-ВА НИКУ-ГА ТАБЭРАРЭТА - Мясо кошкой съедено (было). То есть, японец применяет конструкцию, которая ничего общего с русским языком не имеет, зато преставляет собой отличный пример структурированности японского, где многие, даже осень сложные конструкции сводятся к формуле ХХХ-ВА ХХХ-ГА - сказуемое. в которой формуле присутствуют два именительных падежа: тематический ВА и рематический ГА. Вот этот вопрос - тема и рема - один из центральных в японском языке, на этот счет до сих пор пишутся кандидатские диссертации. Именно ради такой структуры японец и употребляет страдательный залог, который в русской фразе совершенно неуместен.

Второй пример того же свойства: "у слона длинный хобот". Как перевести? ДЗО: (слон)-НО (родительный падеж) НОДО (хобот) ВА (именительный падеж) НАГАЙ (длинный). ДЗО:-НО НОДО-ВА НАГАЙ? Как бы не так. Японец скажет: ДЗО:-ВА(тематический падеж) НОДО-ГА (рематический падеж) НАГАЙ. Структурированность, компактность, рациональность (ничего лишнего), все в одном примере.

Думаю, что с классиком, цитатой которого мы начали сей опус можно согласиться: такой язык дан (богами) великому народу.

Ну а русский... Чудовищно сложный, но... эээ... бестолковый. Много в нем лишнего, такого, что содержания не несет, а головняк обеспечивает. Ну, а какой язык, такой, сравнительно с японцами, и народ. Цусима, да и текущая история, это подтверждает.

Исходное сообщение Посторонний_старичок Забыли Вы упомянуть очень важную вещь - мы самые миролюбивые и никогда ни на кого не нападали. Впрочем, про язык ничо не понял. Дурачок патаму што.Да-да. Действительно, забыл. Тоже дурачок)).

Исходное сообщение Ostreuss А японский что, сначала устанавливает множества, а потом определяет в них связи?Ну... да. Можно так сказать)).