Лице свое скрывает день,

Поля покрыла мрачна ночь;

Взошла на горы черна тень,

Лучи от нас склонились прочь.

Открылась бездна звезд полна;

Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах,

Как мала искра в вечном льде,

Как в сильном вихре тонкий прах,

В свирепом как перо огне,

Так я, в сей бездне углублен,

Теряюсь, мысльми утомлен! (С)

Ученые товарищи Маркс и Энгельс уверяли нас, что История движется по спирали. Дескать, что было, то и будет и что делалось, то и будет делаться.. на новом историческом витке.

Что сказать? История наука сомнительная. Она больше озабочена не прошлое раскрыть, а настоящему потрафить, и как там оно со спиральностью в Истории... Не знаю, не знаю... А вот в физике спиральность точно присутствует: не раз там бывало, что привычные, общеупотребительные теории, к которым все чуть ли не с пеленок прикипели, начинали противоречить фактам. И тогда физики принимались увлеченно теорию рихтовать, несмотря на полную абсурдность рихтовок. Геоцентрическая модель мира, например. Чего там только не напридумывали, чтобы хоть как-то, хоть криво-косо ее к действительности подогнать... Эпициклы, диференты, экванты... Смысла, правдоподобия в них было ноль, но ведь авторитет! Куда ж против него... Полторы тысячи лет прошло, прежде чем Коперник и Кеплер с Геоцентризмом покончили, хотя абсурдность модели была очевидна еще в Античности.

Более свежий пример - светоносный эфир.

В середине XIX наука, техника и технология переживали небывалый подъем. Промышленная революция, это не шутки. И одним из столпов оной стало открытие Майклом Фарадеем электромагнитной индукции. Открытие эпохальное. Именно на нем основан принцип действия электрогенератора и электродвигателя. А без этих двух устройств современной цивилизации нет как таковой. Но это практическая наука. А что же теоретическая? Здесь открытию Фарадея соответствует теория электромагнитизма Джеймса Максвелла. Каковая теория не что иное как уравнения Максвелла для электромагнитного поля. Несомненно - одна из вершин теоретической физики. Главных следствий из теории Макселла два: 1. электричество и магнетиз это одно явление, а не два разных,2. электромагнитное поле - это волны, решения уравнений Максвелла имеют волновой характер.

Волновые процессы на тот момент были хороши изучены на примере акустики. А в акустике волны (звуковые) - это колебания упругой среды: газа, жидкости или твердого тела. А раз так, решили физики XIX века, раз электромагнитизм тоже волны, предположим что они порождаются механическими упругими колебаниями некоей среды - светоносного эфира. Идея эта было распространена чрезвычайно широко, и продержалась в научном топе более ста лет. Причем не только среди ученых, среди образованной публики вообще. Помните у Конана Дойля профессор Челленджер в "Отравленном поясе" рассуждает об эфире? А ведь это 1913 год, опубликована СТО и ОТО уже на подходе. Вот насколько идея эфира завладела массами. И при этом экспериментальные данные вынуждали считать эфир:

-всепроникающим. Раз ЭМ-волны распространяются в вакууме, газах и твердых телах, значит эфир проникает в них беспрепятственно. Это означает, что эфир с веществом не взаимодействует.

- в то же время, ряд опытов требовал для своей интерпретации предположить, что эфир увлекается материальными телами. Если увлекается, значит, взаимодействует.

- твердым. ЭМ-колебания имеют поперечный характер, а такие волны могут распространяться только в твердых телах, в жидкости или газе волны продольные.

- скорость ЭМ-волн, а это скорость света (3*108 м/с) такова, что эфир должен иметь твердость в тысячи раз выше твердости стали. И при этом эфир остается всепроникающим.

- никакие свойства эфира, кроме способности служить проводником ЭМ-волн не регистрируются и не измеряются.

- в 1881 году Майкельсон и Морли провели опыт по измерению скорости движения Земли относительно эфира. Опыт дал отрицательный результат - движения Земли относительно эфира обнаружено не было. Чтобы объяснить его, Хендрик Лоренц предположил, что размеры всех движущихся тел должны сокращаться в направлении движения, если считать их в системе, связанной с эфиром.

И вот субстанцию с такими фантастическими и взаимоисключающими свойствами научная общественность не только принимала всерьез, но и яростно защищала от Эйнштейна. И только в 20-е годы ХХ века, под давлением неопровержимых доказательств научное сообщество от теории эфира отказалось.

Прошло меньше ста лет, история снова повторяется. Снова современная физика старыми методами пытается рихтовать новые теории, изобретая нечто, по своей абсурдности не уступающее светоносному эфиру. Источником траблов на этот раз послужила Астрономия.

Пара слов о методической стороне вопроса.

Астрономия - наука своеобразная. Она может только наблюдать, экспериментальные методы ей неведомы, и предметы наблюдений лежат от наблюдателей на расстояниях, которые измеряются не километрами, а световыми годами. И вот как раз расстояние - критический параметр для Астрономии. Если расстояние до объекта определено не точно, то и все его физические свойства также определены не точно, значит любое теоретизирование на его счет - пустая трата времени. Проще говоря - не знаем расстояние, не знаем ничего. Ну, почти ничего.

Расстояние - альфа и омега Астрономии.

Как, вообще, измеряют астрономические расстояния?

Самый надежный метод - метод тригонометрического параллакса.

Так как Земля вращается вокруг Солнца, угол зрения на звездное небо все время меняется. Изменение микроскопическое, составляет десятые и сотые доли секунды дуги (секунда дуги = 1/1296000 доля от окружности горизонта). С расстояния в 45 километров угловой размер футбольного мяча как раз составляет 1 секунду, а радиус орбиты земли виден под углом в 1 секунду с ... какого расстояния? Правильно, с расстояния в 1 парсек (пс) = 3.6 светового года. Собственно, это и есть определение парсека.

Впервые параллаксы у звезд астрономы научились измерять в 19-м веке, большую роль в этом сыграл наш (условно) соотечественник (немецкого происхождения) Яков Струве, который одним из первых в мире измерил параллакс у Веги.

Ну а если известен параллакс и известен диаметр орбиты земли, тогда нахождение искомого расстояния до звезды суть задача для средней школы.

Это метод самый надежный и точный, поскольку в нем нет оценочных и плохо определенных величин. Однако, действует он только для расстояний около 1000 с.л., дальше точности инструментов, даже современных, не хватает.

Но 1000 с.л. - 250 парсеков очень мало. Диаметр нашей галактики 30 КПа - 30 тысяч парсеков. Что делать на этих расстояниях? Применить метод "стандартной свечи". На сегодняшний день таковых свеч известно два вида. Первый - цефеиды, особый класс переменных звезд, названный по первому открытому своему представителю, звезде Дельта Цефея. Переменная звезда - это звезда с переменным блеском. Переменная звезда то гаснет, то разгорается. Это явление может быть вызвано множеством причин и проявляться совершенно по-разному, но в интересующем нас случае цефеид переменность вызывается процессами протекающими в самой звезде и и изменение блеска цефеиды носит строго периодический характер. При этом, как в 1908 году установила американский астроном Генриетта Ливитт, период пульсации коррелирует с абсолютной светимостью звезды. Иначе говоря, все цефеиды с одинаковым периодом имеют одинаковую светимость, что дает астрономам довольно точный инструмент определения расстояний.

Как он работает. Сначала ищутся цефеиды в близкой окрестности Солнца, измеряются их относительные светимости (т.е. такие, под которыми они видны с Земли), методом параллакса определяются расстояния до них. Если мы знаем относительную светимость и расстояние, мы можем определить и абсолютную светимость, и по этим данным откалибровать зависимость между светимостью и периодом пульсации.

Дальше мы ищем цефеиды... ну, например, в Туманности Андромеды.

Измеряем их относительную светимость, измеряем период, по периоду определяем абсолютную светимость, и по соотношению абсолютной и относительной светимости определяем расстояние до цефеиды. Такие измерения делал Эдвин Хаббл (тот, в честь кого назван знаменитый космический телескоп) в 1930-х годах. Оказалось, что до Туманности Андромеды 1.5 миллиона световых лет. Неожиданный результат, ведь во времена Хаббла считалось, что наша Галактика и есть вся Вселенная. Но в действительности дело обстоит совсем не так. Галактик во Вселенной миллиарды, и расстояния между ними измеряются миллионами и миллиардами световых лет.

Расстояния в миллионы лет измеряются с помощью цефеид, а как измерить миллиарды? В таком случае цефеиды уже не видны. Зато видны сверхновые звезды.

Сейчас, слава науке, каждая домохозяйка знает, что звезды нет, нет да и взрываются, и тогда светят как целая галактика. Это и есть вторая стандартная свеча. Правда, на роль свечи годятся не все сверхновые, а только сверхновые типа Iа. По своей физической природе все такие взрывы, где бы они не произошли имеют имеют одинаковое энерговыделение, а, значит, и одинаковую абсолютную светимость. А как узнать абсолютную светимость "стандартной свечи" ? Самый надежный способ - дождаться как какая-нибудь звезда, расстояние до которой известно пом методу параллакса взорвется по типу Ia, Кандидаты на такое событие известны - Бетельгейзе, Мира, Ро Кассиопеи, например. Однако, подобного взрыва можно ждать столетиями. Последняя сверхновая в нашей Галактике, хорошо наблюдаемая с Земли появилась в 1604 году, ее называют Сверхновой Кеплера. С тех пор ничего подобного на Земле мы не видели.

Значит, этот способ не подходит. Надо применять другой - искать сверхновые в близких галактиках, по спектру излучения звезды определять, к какому типу она относится (а тип сверхновой определяется характеристиками ее спектра и динамикой изменения блеска) и если сверхновая относится к нужному нам типу Iа определять расстояние до ее галактики методом цефеид. Такая задача была выполнена в 1960-х годах.

Обратим внимание, на принципиальное обстоятельство.

Только метод тригонометрического параллакса - прямой метод измерения расстояния. Все остальные методы косвенные, основанные на неких допущениях и оценках. Например - мы считаем, что период изменения блеска цефеиды постоянен. Однако так ли это? Может быть он изменяется во времени? Если изменяется то как? Мы не можем ответить на такой вопрос, период наблюдения цефеид ограничен сотней лет, а их жизнь идет на миллионы. За какое время накапливается погрешность? Неизвестно. Но ведь на неизменности периода основано измерение расстояний, а на знании расстояний до космологических объектов - звезд, галактик и квазаров, в свою очередь, основываются все наши представления и гипотезы о них.

Поэтому, нижеследующие рассуждения содержат в себе известную долю скептицизма. Все эти темные дела могут оказаться просто неверной интерпретацией данных наблюдений. Как, кстати, довольно часто происходит в науке.

О каких темных делах речь?

Конечно, о темной материи и темной энергии. Называются они сходным образом, но ничего общего друг с другом не имеют.

Начнем с того, что по-проще, с темой материи.

В 1930-х годах астрономы научились измерять скорость вращения галактик. Причем научились делать это не только для галактики в целом, но и для различных ее областей. Очень тонкие, ювелирные измерения, но, слава Кристиану Доплеру (а именно эффект его имени и лежит в основе метода) в первой половине половине ХХ у астрономов появились подходящие приборы. И замеры скоростей вращения преподнесли астрономам очередной сюрприз от Матери-Природы.

Как вращается вода в стакане чая, если вы его размешиваете? Присмотримся. Мы увидим, что центральные слои крутятся быстрее, периферия отстает (все прямо как в жизни - Москва и Замкадье)). Точно также движутся планеты - чем ближе к Солнцу, тем выше их орбитальная скорость, например, у Меркурия она 47.5 км/с, у Нептуна .4.3 км/с. Почувствуйте как говорится, разницу. В случае с планетами (но не чаем) такое распределение скоростей полностью соответствует небесной механике Ньютона.

А теперь представим, как вращается колесо. От телеги. Можно представить колесо от Лэндкруйзера (у него колеса большие, их легко представить). Колеса вращаются как единое целое - все его части движутся с одинаковой угловой скоростью, а это значит, что если мы возьмем скорость линейную то она растет от центра (там она нулевая) в ободу (там она максимальная). Почему так происходит понятно. Планеты друг с другом не связаны, они подчиняются закону всемирного тяготения с его обратно квадратичной зависимостью гравитации (будем рассуждать в парадигме Ньютона) от расстояния до гравитирующего центра. А колесо конструкция жесткая, все его части намертво связаны друг с другом.

Теперь вопрос, как должны двигаться звезды вокруг центра галактики? Конечно, как планеты вокруг Солнца. Теоретически. Практически, дело обстоит ровно наоборот - звездное население в галактиках вращается вокруг центра как колесо.

Как это объяснить? С помощью ньютоновской механики - никак. Если не принять гипотезу, что мы неверно оцениваем массу галактик. Общепринятая методика такова - определяется расстояние, методом Цефеид или методом сверхновых, определяется относительная светимость галактики, по ней вычисляется светимость абсолютная и по светимости оценивается масса вещества, составляющая галактику. Оценивается приблизительно, но точность оценки для дальнейших рассуждений вполне достаточна. В результате получается, что при измеренной массе галактика никак не может вращаться подобно колесу.

В чем подвох? Мы измеряем массу светящегося вещества. Допустим, что в каждой галактике есть еще вещество которое мы не видим с межгалактических расстояний. И его совокупная масса в разы превышает массу вещества светящегося, видимого. Тогда аномалии во вращении галактики согласуется с небесной механикой.

Это и есть гипотеза о темной материи. Причем, она, гипотеза, нужна не только для объяснения аномалий вращения. Гравитационное линзирование, измерение собственных скоростей галактик, входящих в галактические скопления везде требуют увеличить массу гравитирующих объектов в разы, по сравнению с массой, полученной из измерений блеска этих объектов. Проблема очень серьезная. Без темной материи под угрозой ньютоновская механика, и, косвенно, ОТО, так как в этом случае релятивистские эффекты крайне незначительны и ОТО должна давать результат с высокой точностью совпадающий с механикой классической.

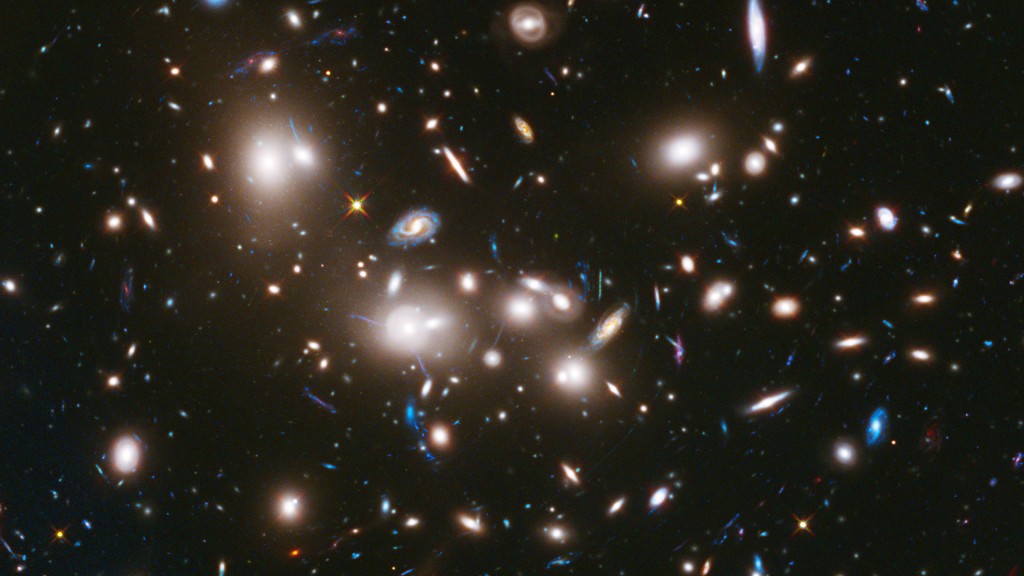

(Красивая картинка? А ведь объекты на ней - это не звезды, это галактики).

А что такое тогда темная материя?

Есть несколько гипотез, из которых непротиворечива только одна - темная материя это тяжелые нейтрино. Остальные или не описывают всей совокупности фактов, либо вынуждены привлекать к описанию чисто гипотетические объекты и теории, типа теории супергравитации с 11-ю измерениями и прочими, никак не подкрепяемыми практикой чудесами.

Но и с нейтрино (тяжелыми! есть еще легкие, они не подходят) не все так гладко. Нейтрино частица особенная, она крайне слабо взаимодействует с барионной (т.е. состоящей из протонов, нейтронов и электронов - иначе говоря, обычной) материей, свойства нейтрино до сих пор известны плохо. В частности, непонятно, какова его масса покоя? Раньше считалось, что нейтрино такой массы не имеют вообще, следовательно, не вступают в гравитационное взаимодействие. Сейчас совокупность экспериментальных фактов говорит, что масса покоя все же имеется. Но какова она? И достаточна ли плотность нейтрино для обеспечения требуемой массы темной материи? К тому же факт наличия у нейтрино массы покоя плохо соотносится со Стандартной моделью элементарных частиц, общепринятой на сегодня.

Получается, что темная материя быть должна. Ради сохранения в неприкосновенности ОТО и Ньютоновской механики, но физическая ее интерпретация сталкивается с очень серьезными трудностями. Но и это еще не все. Даже если темная материя существует в любом варианте и проявляется только гравитацией, она все равно должна подчиняться небесной механике, иначе, ради чего ее придумали?. А тогда темная материя обязана стягиваться к ядру галактик. Но в таком случае, постоянство линейной скорости вращения галактических дисков не будет обеспечено. Мы получим согласие теории и практики только если предположим, что темная материя, наоборот, концентрируется на периферии галактик. Что противоречит ньютоновской механике. Но даже если неким мистическим образом это и так, и темная материя собирается на периферии, то наше Солнце как раз там, с краю Галактики и находится. Но в окрестностях солнечной Системы, в пределах сотен световых лет ничто не указывает на присутствие темной материи.

Подведем итог.

Без темной материи

- либо вся совокупность разнородных экспериментальных данных неправильно интерпретирована. Но все они взаимосвязаны, непротиворечивы, опираются на фундаментальные, многократно проверенные теории: ОТО и квантовую физику.

-либо не верна ОТО. Однако, эта теория предсказала множество неизвестных ранее явлений, которые были блестяще подтверждены экспериментально.

Значит темная материя существует?

Да, но ее свойства крайне темны противоречивы. она ведет себя не так, как должна была бы вести себя любая известная (даже гипотетически известная) материя и, получается, что там где она должна быть обязательно, ее нет.

... Либо мы, в своих вычислениях упускаем что-то важное. Может быть, неверно оцениваем массу светящегося вещества, может, неверно рассчитываем динамику звездного населения. Мы вообще плохо представляем как формируются галактические структуры, вот такие, например:

и почему они устойчивы? И правильно ли мы рассчитываем вращение таких структур?

Надо признать, что в проблеме темной материи много допущений и оценочных параметров, из-за этого определенности тут добиться сложно.

Да... Темное дело эта ваша темная материя.... Но с темной энергией все обстоит не лучше.

Откуда берется эта гипотеза - о темной энергии?

В наш просвещенный век домохозяйки осведомлены не только о вспышках сверхновых, им ведомо и красное смещение.

Что это за явление?. Представим себе источник и приемник колебаний, в принципе, любых, но пусть это будут колебания электромагнитные - свет, радиоволны, рентгеновское и гамма-излучение. Частота источника известна. Тогда, если он движется по направлению к приемнику, приемник регистрирует частоту большую, чем частота источника.

В привычном нам спектре белого света К-О-Ж-З-Г-С-Ф, на фиолетовую область приходятся высокочастотные колебания. Так как частота на приемнике смещается в сторону высоких частот, смещение частоты называется фиолетовым. Соответственно, если источник удаляется от приемника, частота понижается, смещается в красную, низкочастотную область спектра. Такое смещение называется красным. Это и есть же эффект Доплера.

Что это дает науке? Метод определения скоростей космических объектов по их излучению. Это один из самых, если не самый действенный инструмент в астрономии. Что делать дальше, понятно: если мы исследуем некий космический объект, регистрируем спектр его излучения, нам нужно каким-то образом определить его собственную частоту (т.е. частоту в системе отсчета, где источник неподвижен) и по смещению частот измерить определить скорость объекта относительно нас, наблюдателей. Как это делается?

Спектр излучения любого светящегося объекта состоит из двух компонент: непрерывный и линейчатый.

На картинке оба они отчетливо видны.

Непрерывный спектр - это просто полоса меняющая цвет с красного на фиолетовый. Он возникает при тепловом движении электрических зарядов в плазме. По нему определяется температура объекта, например, звезды, или межзвездного газа.

Яркие узкие линии - это линейчатый спектр, излучение возбужденных, т.е. выведенных из равновесного состояния, атомов и молекул. Фишка в том, что каждый элемент имеет уникальный линейчатый спектр, все они давным давно изучены, и измерены. Так что достаточно в этом лесу линий найти линии водорода и определить куда они сместились от положения, измеренного на Земле. По смещению и определяется скорость объекта. Кстати, по набору линий определяется его химический состав. ВАИСТЕНУ, спектральный анализ это 95% астрономии.

Когда в начале ХХ века астрономы начали изучать спектры галактик, обнаружилась их любопытная особенность - подавляющее число галактик удаляются от нас. Есть такие, которые приближаются, та же галактика Андромеды, но их абсолютное меньшинство. Остальные галактики от нас (или мы от них) убегают. В 30-е годы Эдвин Хаббл обнаружил, что между расстоянием и скоростью убегания галактик есть простая зависимость

V=HR

где V - скорость убегания, R - расстояние, Н- некий коеэффициент, который сейчас называется "постоянной Хаббла". Определив расстояния до близких галактик по методу цефеид, Хаббл нашел численное значение постоянной. Он кое-что не учел некоторых обстоятельств и ошибся в два раза, но тут важен сам факт: между расстоянием и скоростью разбегания есть линейная зависимость.

Теперь, если мы знаем точное значение постоянной Хаббла (а мы его знаем из ряда независимых и точных измерений), знаем красное смещение в линиях излучения галактик, то мы можем найти скорость разбегания и по ней - расстояние до нашей Галактики. Это четвертый, и на сегодняшний день, последний способ определения расстояний. Он применяется, когда расстояния становятся космологическими - в сотни миллионов и миллиарды световых лет. Долгое время в космологии только так расстояния и определяли - по красному смещению.

Однако, в конце ХХ века у астрономов появились приборы, которые позволили разглядеть сверхновые и на ближнем пределе космологических расстояний - около миллиарда с.л. То есть, появилась возможность проверить закон Хаббла для экстремально удаленных объектов. И снова Мать-природа преподносит ученым сюрприз: оказалось, что зависимость скорости разбегания от расстояния нелинейна, и галактики, как бы ускоряются с удалением от нас. Заметим, что согласно основополагающему постулату космологии, во Вселенной нет выделенных точек и направлений, и на космологических расстояниях Вселенная однородна. То есть, если мы говорим, что галактики удаляются от нас с такой-то скоростью, на практике это означает, что и мы удаляемся от них, и, обобщенно, каждые две точки во Вселенной удаляются друг от друга со скоростью, зависящей от этого расстояния. Иначе говоря, расширяется само пространство.

В случае линейной зависимости скорости расширения от расстояния, как это подразумевается законом Хаббла, никаких теоретических проблем нет: такое расширение пространства прямо следует из ОТО. Но вот что делать с ускоренным расширением? Ускорение, как это следует из второго закона Ньютона всегда имеет причиной некую силу. В динамических задачах процесс зависит от времени, в космологическом случае - от расстояния, но суть остается одной: есть ускорение - должна быть сила, его вызывающая. А сила, в свою очередь - это производная от некоего потенциала, от энергии. Получается, что само пространство уже фактом своего существования создает энергию, расталкивающую пространство и разгоняющую его. Это и есть темная энергия.

Слово "темный" тут имеет два значения. Первое показывает, что данный вид энергии никак себя не проявляет, кроме ускоренного расширения Вселенной, да и то, ускорение обнаруживается на экстремальных расстояниях. Эта энергия скрыта, не видна для всех взаимодействий, кроме гравитационного.

А второе, неофициальное, конечно, указывает на полную неясность в понимании физической природы темной энергии. Но если с физикой беда. то с математикой все в порядке. Как оказалось, ОТО играючи решает эту проблему.

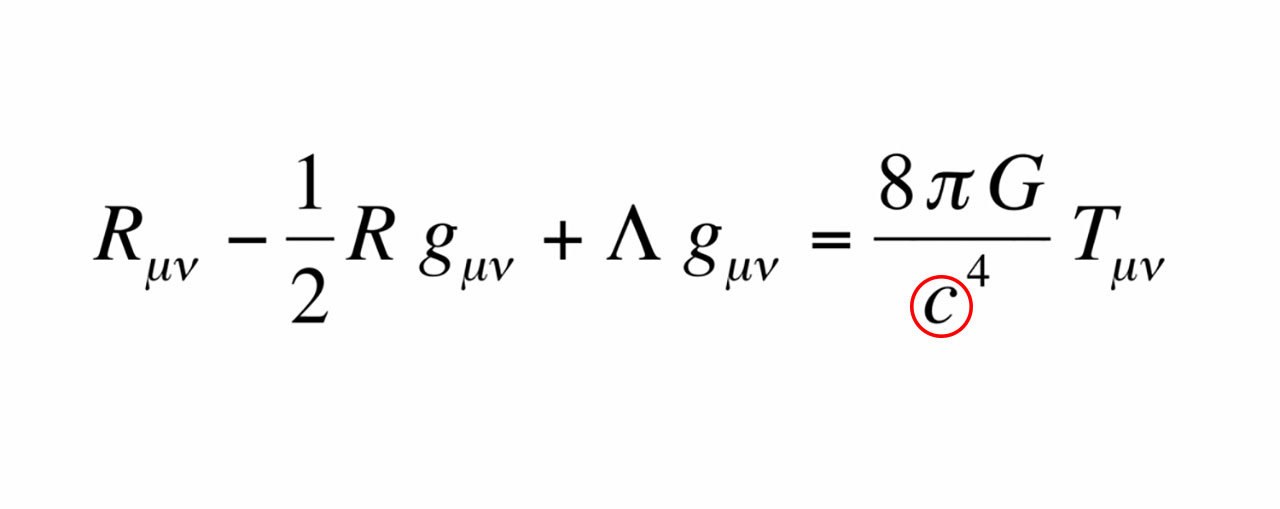

Вспомним, как выглядит уравнение Эйнштейна для гравитационного потенциала:

То, что стоит справа, T - тензор энергии-импульса. Он описывает свойства гравитирующей массы. g - метрический тензор. Он выбирается, исходя из геометрии задачи. Еще он называется метрикой задачи. В случае сферической неподвижной массы применяется метрика Шварцшильда. Если сферическая масса вращается, метрика Шварцшильда не подходит, нужна метрика Керра. Понятно, почему? В случае вращающейся массы есть выделенное направление - ось вращения, ее надо обязательно учитывать. Наконец, в случае бесконечного пространства, которое равномерно с некоторой плотностью занимает гравитирующая масса применяется метрика Фридмана.

R- это тензор Римана, кривизна (деформация) пространства, которую генерирует гравитирующая масса. Искомая величина, собственно.

Для нас особый интерес представляет третье слагаемое слева. Лямбда-член. Видите, R в него не входит. И сей факт имеет глубокий смысл.

Все дифференциальные методы имеют такое свойство - их результат, функции, определены с точностью до произвольной константы. То есть, если если функция F=f(x) удовлетворяет неким условиям, то F1=f(x)+C, где С - любое число, удовлетворяет тоже. Лямбда член это как раз такая константа (в некотором смысле), и ее безболезненно для теории можно положить равной нулю.

Откуда Лямбда член (ЛЧ) появился в уравнении гравитационного потенциала?

Когда это уравнение вывел Эйнштейн, он не смог его решить точно. Эйнштейн думал тогда, что точного решения получить невозможно в принципе. Он решил его приближенно и получил, что в случае однородного пространственного распределения масс решение нестационарно, то есть со временем пространство решения как бы расширяется. такой результат Эйнштейну не понравился, поскольку противоречил сложившимся на тот момент представлениям о вселенной. Тогда Эйнштейн вручную ввел в гравитационный потенциал ЛЧ со знаком минус, чтобы решения стали стационарными.

Впоследствии Фридман нашел точное решение уравнения Эйнштейна с ЛЧ=0 для равномерного распределения массы по всему пространству Вселенной. Решение, как и следовало ожидать, оказалось нестационарным, и зависящим от средней плотности материи во Вселенной. Если плотность Вселенной ниже некоего критического значения, Вселенная неограниченно и ЛИНЕЙНО расширяется, выше - сжимается, при плотности равной критической Вселенная стационарна. Таким образом, оказалось, что определяющий фактор - это средняя плотность вещества во Вселенной (неизвестная нам до сих пор), а ЛЧ не критичен, и Эйнштей зря вводил его в уравнение. (Предвижу шютки - Эйнштейн вводил член - гы-гы-гы. Действительно, очень змишно). А тут подоспел Хаббл со своим законом и экспериментальным подтверждением расширения Вселенной, Эйнштейн окончательно расстроился и всю жизнь говорил, что ЛЧ - это его самая большая ошибка.

Но пути Науки неисповедимы. Если принять ЛЧ не равным нулю и положительным, а в массе Вселенной учесть темную материю, то уравнение Эйнштейна отлично описывает ускоренное расширение. Эйнштейн, как оказалось, зря расстраивался и Лямбда народу нужна. ЛЧ - это и есть темная энергия, ее математическое выражение.

Правда, пути науки не только неисповедимы, они еще и непросты. Если математик, получив причудливый результат говорит "о, круто!" и берется за новые задачи, физику надо найти физический смысл полученных результатов. Тут физикам на помощь приходит квантовая механика, точнее, КТП - квантовая теория поля. С точки зрения этой теории вакуум, то есть отсутствие материи и полей, суть низшее энергетическое состояние поля. И энергия этого состояния не равна нулю. А раз так то будет естественным рассматривать темную энергию как энергию вакуума, что логически непротиворечиво объяснит появление ЛЧ в уравнении Эйнштейна. В самом дел, снова посмотрим на математическую запись ЛЧ - это метрический тензор умноженный на некий коэффициент - Лябду, ее сейчас называют космологической константой. Тензор Римана - кривизна - в ЛЧ не входит, а раз так, то ЛЧ можно перенести в правую часть уравнения, там, где содержится тензор энергии-импульса. И тогда полученный результат можно интерпретировать следующим образом: не только гравитирующая масса искажает пространство, сама его геометрия, симметрия, влияет на этот процесс.

Что мы имеем? ЛЧ имеет размерность энергии (грубо говоря), он связан не с материей (полями или веществом) а с самим пространством, и он влияет на деформацию пространства. Тогда что это? Кроме энергии вакуума в смысле КТП другого объяснения не находится.

Казалось бы, ура! очередной триумф ОТО и науки вообще.

Авотйух, говорит физикам Мать-Природа и преподносит очередной, который уже по счету, сюрприз.

Квантовые физики очень любят иметь дело с ненаблюдаемыми величинами, иначе говоря, с такими объектами и явлениями, которые математически допустимы и даже необходимы, чтобы теории давали красивый результат, но экспериментально их нельзя померить в принципе. Самый яркий пример - бозон Хиггса, хотя сейчас существуют экспериментальные данные, которые можно интерпретировать так, что при известных допущениях, возможно мы наблюдали нечто, могущее быть этим самым бозоном. Ну, про аксионы, гравитино, хтггисино, вино, зино и речи о экспериментальном наблюдении нет. Теоретическая мысль тут бьет ключом.

Однако, с космологической константой сложилась принципиально иная ситуация: ее, как раз, можно оценить, причем двумя независимыми методами: через ОТО, замерив ускорение разбегания и с помощью квантовой физики, оценив энергию вакуума, через планковские величины.

Как вы думаете насколько оценки этими двумя методами совпадают?

Ответ поразительный: они не то что не совпадают, они расходятся на 120... Процентов? Нет. Раз? Нет? Порядков. Они расходятся на 120 порядков. То есть, космологическая постоянная, измеренная посредством ОТО, в 10120 раз меньше квантовомеханической оценки. Рекордный fail за всю историю науки. И с этим надо что-то делать.

Пока ситуация тупиковая. Результаты, полученные из главных научных теорий - ОТО и КТП - друг другу противоречат в корне. Притом, что сами по себе эти теории исключительно успешны, и где-то уже стали не теориями, а технологиями. Попытки их примирить, напоминают приписывание дополнительных эпициклов к модели Птолемея - они логически слабо обоснованы и только напускают туману, а не рассеивают его. Ситуация с темной материей тоже ясности не добавляет. Я бы сказал, что сегодня мы имеем кризис теоретической физики, может быть даже более глубокий чем кризис перехода от классической к квантовой физике начала ХХ века. Вот только попытки его разрешить... они какие-то ...эээ ... жалкие. Все усилия сводятся к корректировке старых теорий. Но спирал Истории являет нам тщетность таких усилий - то, что исчерпало срок службы не отрихтуешь, даже если этот самый срок волюнтаристским решением обнулишь.

Такие дела.