«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

Давным-давно, в прошлом тысячелетии, в одной распавшейся (что к лучшему) стране, мой отец работал Главным инженером СМУ (строительно-монтажного управления). Было у него в подчинении человек 500, и строили они преимущественно объекты Минсредмаша. Мирный атом, если кто не в теме. Правда и гражданских строек тоже хватало. И вот, за таковую ответственную работу благодарные Партия и Правительство подарили отцу садовый участок, рядом с деревней Чисмена Волоколамского р-на Московской области. Два с половиной часа на электричке, потом километра 4 пешком, и... та-дам! Шесть заболоченных соток, поросших ивняком и пучками травы... не знаю как называется, но стебли у нее круглые, остроконечные и колются как иглы. Осот, что ли? Ну, не важно.

Принялись мы с батей участок осваивать. Год на четвертый стало там посуше, вместо осота начала расти вполне себе приличная трава, и начали к нам друзья семьи приезжать, помогать в строительстве каркасно-щитового дома, шесть на шесть на шесть. И приезжал к нам один такой друг папин детства, большой авторитет в деревянном зодчестве (как он сам был уверен) по имени Рудольф.... Иванович. Ну, а что такого? Почему Иван из поселка Струнино Ивановской области своего сына Рудольфом не может назвать. Да запросто)).

Так вот, был Рудольф тогда при деньгах (удачно тещину квартиру продал), приезжал он к нам на Жигулях, с продуктами, и мы по вечерам очередной этап строительства душевно отмечали. И как-то говорит нам Рудольф Иванович: "а вы знаете, что тут неподалеку есть монастырь, Свято-Иосипов?. Давайте туда съездим?". Да не вопрос, на следующий день и поехали.

Оказалось, что такой монастырь действительно, есть, и находится он в селе Теряево, но не так уж и неподалеку, километрах в 30-ти, и по-каноничному называется Иосифо-Волоцкий Успенский ставропигальный (т.е. подчиненный непосредственно Патриарху) монастырь. .

Культурный шок. Я в те времена был человеком совершенно не воцерковленным (собственно я сейчас пребываю таковым, я сочувствующий, а не православный), и не подозревал, что вокруг Москвы есть десяток монастырей, которые по гармоничной красоте не уступят и Кремлю. Иосифо-Волцкий из них пожалуй, что и на первом месте. Год моей первой поездки туда, где-то, 1988. Перестройка, Ускорение, Гласность... Счастливое время, когда начала разрушаться советская мертвечина. Конечно, потом, через много лет, на смену советской пришла путинская мертвечина, еще поганей прежней, но мы то тогда этого не предполагали, просто наслаждались ветром перемен. Каковые перемены чувствовались и в жизни РПЦ, Иосифо-Волоцкий монастырь был тогда в запустении, Успенский собор закрыт, территория захламлена советским мусором, но везде виднелись попытки мусор разгрести, а надвратная церковь Апостолов Петра и Павла

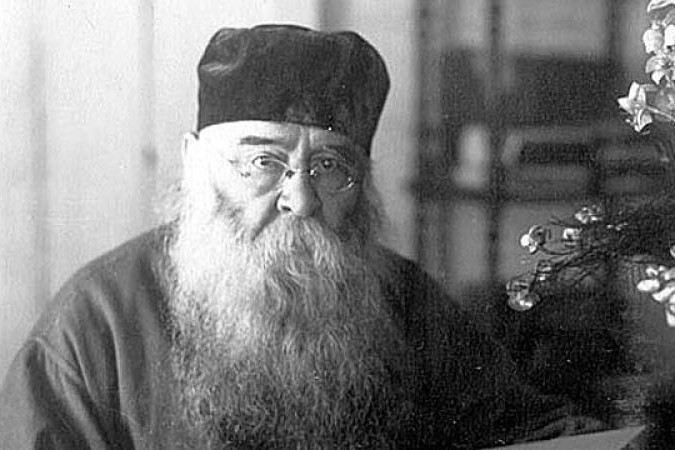

была приведена в порядок и работала, в ней шла служба, и службу вел... Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев)

Второй за день культурный шок.

Был владыка Питирим в те годы фигурой, едва ли не более масштабной чем Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков) и на ТВ появлялся с завидной регулярностью. Причем, не только в новостном "Времени", но и на заседаниях Съезда Советов, у Листьева в программе "Час пик"... Надо ли говорить, какое отношение у советских людей было к телевизору? Телевизор в СССР это как Евангелие при царе. Я не преувеличиваю. "Премудрость! - Святаго Евангелия чтение! - Вонмем!" это в храме, а в каждой советской семье внимали голубому экрану. И верили ему так же истово (а многие и сейчас.продолжают). А уж персонажи из телевизора это ... не от мира сего. И вдруг такая медийная фигура в крошечной церкви окормляет десяток старушек! Впоследствии оказалось, что это не исключение, а обычная практика владыки Питирима.

С тех пор, как о. Питирим в 1963 г. был рукоположен во епископа Волоколамского, он регулярно объезжал епархию, служил в сельских церквях, даже и в таких отдаленных и забытых, где и при царе никогда не бывало архиерейских служений. Событие для медвежьих углов вокруг Волоколамска! А в поселке Погост Пески, самом удаленном от Волоколамска, была у него келья в избе церковной старосты, матушки Надежды, он там проводил по нескольку дней в летние месяцы.

Второй раз я его увидел в следующем году, на Пасху. Пасха была поздняя, в мае, стояла отличная погода и мы всё с тем же Рудольфом, Ивановичем (ныне, увы,как и мой отец, покойным) поехали в деревню Сычево на Святой источник. Сейчас в Подмосковье любой родник получает статус святого, но тогда такими словами не разбрасывались просто так. У источника собралась толпа, и рядом на пригорке стоял Владыка. Был он одет в подрясник лавандового цвета с панагией на груди и с непокрытой головой, майский ветер отбрасывал его волосы и длинную серебряную бороду, Владыка, похоже, уже хорошо разговелся, пребывал в отличном настроении и по-доброму, отечески, благословлял собравшихся. Никакой охраны, свиты, пафоса. Человек на своем месте. Пастырь.

Но... А что в этом удивительного? Он и был Пастырем. И по рождению, и по воспитанию и по призванию.

Константин Владимирович Нечаев родом из города Козлова (сейчас Мичуринск)Тамбовской губернии, там он родился в 1926 году 11-м и последним из детей сельского священника Владимира Нечаева. О. Владимир, начиная с 1901 года, всю жизнь прослужил в Козлове, и, любопытный факт - среди его прихожан был Иван Мичурин, чьим именем потом назвали город. В роду Нечаевых священники имелись в каждом поколении, с тех пор, как предки Владыки пришли на Тамбовщину вместе со Святителем Питиримом Тамбовским, а случилось это в 1685-м году. Из духовного сословия вышла и мать митрополита, в девичестве Быстрова. Она тоже дочь сельского священника.

Такие семьи в РИ полушутливо назывались "колокольным дворянством".

Малыш на руках у матери - это и есть Костя Нечаев. Фото сделано в в 1928 году. А в 1930 году о. Владимира арестовали и выслали под Владивосток, в Дальлаг. Владыке было 4 года, но он запомнил как уводили отца, какой морозной и многозвездной была эта ночь. И решение стать священником и монахом, оно родом оттуда, из детских воспоминаний об аресте: у монаха нет родственников, арестуют, никто из близких не пострадает.

О. Владимиру повезло: он из Дальлага вернулся в 1935, но уже не в Козлов, а в Москву, куда к тому времени переселилась Нечаевы: в Козлове их выселили из собственного дома, жить там стало невозможно, а в Москве было проще и затеряться и найти работу, тем более, что старшие братья и сестры Владыки учились в Москве. О. Владимир умер в декабре 1937 года, от последствий инсульта, который случился с ним в апреле. Как это не парадоксально, смерть естественная спасла его от смерти от большевизма: в 37-38 г.г. одних митрополитов было казнено четверо, а священников более низких рангов и вообще без счета. И уж если священник уже имел судимости, как о. Владимир, а у него их было 3, он первый раз арестовывался еще в 1920-м, то тут вообще без шансов вернуться. Владыка Питирим, к счастью для него, клейма "сын врага народа" не получил и семью Нечаевых из Москвы не выслали.

В XX веке РПЦ пережила три волны репрессий. Первая в 1922 году, когда началась компания по изъятию церковных ценностей, был арестован Патриарх Тихон, расстрелян Митрополит Петроградский Вениамин, а внутри РПЦ произошел раскол на обновленцев и тихоновцев. Обновленцы, это такой довоенный кошмар РПЦ, группа священников, которая руководилась и направлялась ГПУ и, прикрываясь чекистскими наганами, предприняла попытку низложить Патриарха Тихона. Естественно, обновленцы декларировали сердечное одобрение Советской власти во всех ее проявлениях, в том числе террористских. Все двадцатые годы существовала очень серьезная вероятность поглощения обновленцами структур РПЦ, но в 1923 году Патриарх анафемствовал обновленческих лидеров, из-за чего их позиции стильно пошатнулись, несмотря на поддержку ГПУ, а в 1927 г. заместитель Патриаршего местоблюстителя Митрополит Сергий выступил с декларацией о непротивлении РПЦ Советской власти. Существование Обновленчества потеряло смысл, и в 37-38 годах, когда РПЦ накрыла вторая волна репрессий, равно пострадали и обновленцы и тихоновцы. К началу 40-х годов обе эти структуры оказались практически разгромленными, но вмешалась Великая Отечественная.

...21 июня 1941 года о. Николай Колчицкий, будущий протопресвитер (высший чин среди белого духовенства) и управляющий делами Московской патриархии, а тогда настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора служил в соборе всенощную. Елоховский носил статус Патриаршего и был самым большим из действующих храмов РПЦ. По окончании службы о. Николай, весь в слезах, сказал прихожанам, что это была последняя служба в Елоховском, собор закрывается, завтра ему велено сдать ключи представителям властей. Однако, утром твердокаменные в храм не явились. Не до того им стало, службы в Елоховском продолжились, и длятся по сей день.

Совок суть извращенное, противоестественное, с ног на голову перевернутое государство. Война поставила его обратно - с головы на ноги.

"В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству."

Это обращение Патриаршего местоблюстителя, митрополита Московского и Коломенского Сергия,

и сделано оно 22 июня 1941 года (отметим, Сталин обратился к народу только 3 июля).

Самое примечательное - Владыка Сергий (будущий Патриарх) зачитал свое обращение по радио, иными словами, высший иерарх РПЦ получил доступ к государственным СМИ. Событие немыслимое еще год назад. Воистину, как речь пошла о собственной шкуре, советские вожди вспомнили о и братьях-сестрах, и об историческом наследии и о Церкви Православной вспомнили тоже. Правда, легендам о встрече Сталина с матушкой Матронушкой, или о том, как с Казанской иконой облетали Москву в октябре 41-го я не верю, но все же, все же... Что-то там в мозгах у Сталина перещелкнуло, заставило Иосифа Джугашвили вернуться к корням. А корень-то его - Тифлисская духовная семинария. Сталин и Церковь... Диссертабельная тема)). То, что заложено в детстве, не вытравить потом никакими "-измами", когда гром грянул, грузинский мужик перекрестился, и осыпался воинствующий атеизм как шелуха. Было бы наивным ждать от красных мгновенного разворота от "Манифеста" к Евангелию, но лицемерие и двоедушие - непременная и знаковая черта коммунистической морали. Говорим одно, делаем другое, думаем совсем третье. На виду партбилет и красная звезда, под исподним крестик и в полу гимнастерки зашита Иисусова молитва. В 1941-м идеалы пионерки Багрицкого совершенно не прокатили. Ну а тайное обязательно проступит чем-то явным. После 41-го репрессии против духовенства прекратились, равно как прекратилось и замалчивание факта существования РПЦ, Например, в официальной кинохронике 42-го года есть эпизод о том, как митрополит Николай (Ярушкевич) благославяет танковую колонну, построенную на средства РПЦ, Вскоре появились и более существенные свидетельства перемены госполитики по отношению к Церкви. В 1943 году власти разрешили пасхальную службу в Преображенском соборе в Москве

https://www.youtube.com/watch?v=6VoV92hi-JM

Собор заполнился под завязку, не меньше половины от пришедших составляла молодежь и военные, а, значит, комсомольцы и коммунисты. И никаких оргвыводов из такового факта не последовало. Карательных оргвыводов. Политические выводы, Сталин, конечно, сделал. Оказалось, что Церковь, Вера до сих пор сила, и не менее влиятельная, чем марксизм, несмотря на два десятилетия истребления и террора. А раз так, то если нельзя уничтожить, надо возглавить. Тем более, что РПЦ уже в 41-м году однозначно заявила о своей поддержке Советской власти, чем, видимо, немало удивила Иосифа Виссарионовича. Или не удивила - тов. Сталин в людях разбираться умел. .

Сказано - сделано.

... 4-го сентября 1943 года произошло эпохальное событие в современной истории русского Православия - Сталин лично принял 3-х митрополитов РПЦ и по-существу предложил им покровительство в обмен на безоговорочную лояльность. Покровительство предполагало разрешение на избрание Патриарха, открытие духовной академии, открытие журнала Московской патриархии, частичное открытие ранее разгромленных церквей, даже возврат в собственность РПЦ Троице-Сергиевой Лавры, главного православного монастыря России, и, главная уступка со стороны Сталина - РПЦ разрешалось зарегистрироваться как юрлицу. То есть, РПЦ получала право легально распоряжаться денежными средствами. Взамен, от РПЦ требовалась полное организационное подчинение НКВД (далее МГБ, КГБ) и превращение в инструмент пропаганды "преимуществ социалистического строя" за рубежом.

Предложение, от которого... нельзя было отказаться? Или можно?

Дела в РПЦ на том момент были плохи, как никогда. Собственно, трое иерархов - Митрополит Московский и Коломенский, Патриарший местоблюститель Серий, Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, Митрополит Киевский и Галицкий Николай - это единственные оставшиеся в живых митрополиты. Остальных твердокаменные по инициативе Вождя народов истребили поголовно. Когда после встречи со Сталиным Владыка Сергий подал тому список из 26 архиереев, на которых Сергий рассчитывал для возобновления полноценной жизни РПЦ, оказалось, что из 26-ти мертвы 25. Такое положение - три митрополита на всю РПЦ создавало угрозу для ее существования как церковной организации. Три - минимальное количество митрополитов для ритуала рукоположения (хиротонии) в сан митрополита. Если выбывает, по любой причине, хотя бы один, чинопроизводство в РПЦ прекращается, а с ним прекращается и сама Церковь. По сути, на момент встречи митрополитов со Сталиным РПЦ организационно уже не существовала. Или, почти не существовала. Трое иерархов это хорошо понимали, тем более, что понимание тут было результатом личного опыта: в 20-х годах все трое отсидели и отбыли ссылки.

Как тут откажешься "верно служить партии и народу"?

Однако, на чем основана Христианская церковь, не только православная, любая? Она основана на Святом Писании и Святом Предании. А Святое Предание все полнится житиями христианских мучеников: все апостолы кроме Иоанна Богослова, св. вмч. Дмитрий Солунский, св. вмч. Георгий Победоносец, св. вмч. Пантелеимон Целитель, св. вмч. Анастасия Узорешительница, 9 мучеников Кизических, 40 Севастийских мучеников... Мучеников и Великомучеников в Христианстве сотни, и все они почитаются потомками за то, что не отступились от Веры даже перед угрозой смерти. Собственно, что уж искать дальних и древних. Предшественник Митрополита Алексия (Симанского) на ленинградской кафедре Митрополит Серафим (Чичагов),

казненный сталинскими соколами в 1937 году сказал на допросе: "Вы из истории хорошо знаете, что и раньше были гонения на христианство, но чем оно кончалось? Торжеством христианства. Так будет и с этим гонением — оно тоже кончится, и православная церковь снова будет восстановлена и православная вера восторжествует". Не отрекся Владыка Серафим, сотрудничать с бесами не стал.

А Митрополиты Сергий, Алексий и Николай стали. Сложная это тема для РПЦ - отношения с Советской властью... Почему иерархи так поступили? Гипотез две.

Первая простая. Человек слаб. Он ленив, завистлив, злопамятен, труслив, падок на удовольствия, роскошь, лесть, богатство, власть. Сии базовые инстинкты есть буквально в каждом человеке. Любая развитая религия тем и занимается, что их, инстинкты, подавляет, трансформирует в нечто более подходящее для совместного проживания людских индивидуумов. Да, подавлять-то подавляет, но сильны инстинкты, в любом человеке, даже и архиерее. Поддались митрополиты, устали безнадежно воевать за веру и согласились идти в кабалу к безбожной власти, особенно имея в виду восстановление некоторых вполне материальных привилегий, которыми РПЦ обильно пользовалась до исторического материализма. Тем более, православным прогибаться перед Властью не привыкать. РПЦ утратила самостоятельность еще в 1700 году, когда умер Патриарх Адриан, а Петр нового Патриарха избирать запретил. В 1721 году все тот же Петр учредил Правительствующий Синод, новый орган управления РПЦ, в главе с Обер-Прокурором, светским чиновником, назначавшимся Императором. Получается, что уже тогда РПЦ оказалась встроенной в систему государственной власти как ее часть, полностью подконтрольная Императору. Так что, принимая предложение Сталина митрополиты, формально воспроизводили ситуацию, существующую на Руси 300 лет, с той, однако, разницей, что в имперскую эпоху Православие было государственной религией, а в эпоху советскую пережитком прошлого (проклятого).

Вторая гипотеза посложнее. Иерархи прекрасно понимали, что соглашаясь на предложение Сатаны, они губят свою душу. Но делают это ради жизни РПЦ. Откажись они, скажи, ничего нам от тебя не надо Иосиф Виссарионович, глядишь и составили бы компанию митрополитам Серафиму, Вениамину, Петру и тысячам и тысячам православных священников, от безбожной власти убиенных. Что автоматически означало бы и конец РПЦ как церковной организации. Могли митрополиты поступить так? Нет. Вера не позволила. Вера в то, что гонения закончатся, а Церковь возродится и новые, чистые души притекут к ее алтарям. Если Церковь не будет уничтожена сейчас. И согласились.

Согласились, прогнулись, но не переродились. Встроились в Систему, но частью Системы не стали. Из воспоминаний Владыки Питирима о Патриархе Алексии (Симанском), который пришел на патриарший престол в 1945 году после кончины тяжелобольного Патриарха Сергия (Страгородского) отчетливо видно: ни Советской власти, ни советских порядков Патриарх не принял. Забавный, но поучительный эпизод: Патриарх получает поздравительную телеграмму от одного из неназванного Питиримом архиереев: "поздравляю Ваше Святейшество Первым мая". "Какая сволочь!" - Патриарх мгновенно выходит из себя, потом, правда, быстро успокаивается. Был Его Святейшество человеком весьма темпераментным, очень вспыльчивым, но и отходчивым не менее. Успокаивается, однако, не забывает. Спустя месяц он шлет отличившемуся архиерею телеграмму: "Поздравляю Ваше Высокопреосвященство первым июня". А не забыл, потому что так и не превратился в совка.

Владыка Питирим, надеюсь, тоже, хотя... Сотрудничал ли он с КГБ? Тема для РПЦ крайне болезненная. В 60-е, 70-е,и 80-е годы Владыка был влиятельнейшим иерархом, руководил издательским отделом Московской Патриархии, и на пике отдела там работали сотни сотрудников. Издательский отдел МП даже называли империей Питирима. Он постоянно ездил за рубеж, и, как правило, в капстраны. А еще Владыка был настоятелем храма Воскресения Словущего на Брюсовом переулке и каждую неделю по нескольку раз служил в нем.

Брюсов переулок - самый центр Москвы, Тверская, до Кремля тут минут 10 неспешным шагом. Вокруг храма номенклатурные дома, место проживания советской элиты, и партийной, и хозяйственной и творческой. Что говорить, Рострапович жил в соседнем доме, напротив храма стоит его памятник, он часто бывал на службах у Владыки, они были хорошими знакомыми. И другие высокопоставленные персоны захаживали в храм и приятельствовали с Митрополитом. Он был очень популярен среди советской знати. Один факт - перед отпеванием Брежнева (кто бы мог подумать?) Владыке звонили из ЦК и интересовались, новопреставленного Леонида как именовать? Генсеком - это дикость. Тогда как? Питирим посоветовал именовать "воином" или "воеводой". И что, КГБ мог пройти мимо человека с таким влиянием, возможностями и связями, и не завербовать?

Сомнительно.

А посмотрим, что говорит Почетный Патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко), в советские годы Митрополит Киевский и Галицкий, святейший Экзарх всея Украины?

https://www.youtube.com/watch?v=0vfm1PpqoRs

Он говорит, что все назначения епископов согласовывались в КГБ, и Комитет не согласовывал тех, кто не давал согласия сотрудничать. Поэтому, сотрудничали все. Естественно и Владыку Питирима чаша сия не миновала. Однако, сотрудничество бывает пассивное и активное. Можно просто согласиться делиться сведениями и дальше замылить вопрос. А бывает сотрудничество активное, когда персонаж не просто сведениями делится, а сам их с удовольствием добывает, а нет сведений, придумывает их . Надеюсь, и верю в то, что Владыка активным стукачом не был. И не был стукачом вообще, несмотря на свое высокое положение в церковной иерархии. Тогда органы проявляли известную гибкость, им достаточно было чтобы объект просто согласился. выполнил некий ритуал запечатления лояльности и больше от объекта ничего не требовалось. Обратите внимание, что Владыка Филарет говорит ровно о том же. Все были повязаны, но среди всех имелось меньшинство активных стукачей. Кстати, в отношении Филарета имеются очень весомые подозрения, что он принадлежал как раз к меньшинству, хотя сам он это отрицает. Но в 60-е годы в РПЦ имелся персонаж, которого по моему оценочному мнению, можно смело назвать "первым учеником"

Речь о митрополите Ленинградском и Новгородском, Председателе Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата Никодиме (Ротове). В 31 год он становится епископом, председателем ОВЦС, в 36 митрополитом, с 60-х и до своей смерти в 1978, пожалуй, самый влиятельный иерарх РПЦ.

Сравним с Владыкой Питиримом, который епископом стал в 36 лет, а митрополитом в 60. Причина столь стремительного взлета карьеры о. Никодима, я думаю, понятна. Не забудем, Владыка Филарет митрополитом стал в сорокалетнем возрасте. Что тоже, какбэ намекает. Поэтому, за Владыку Питирима я спокоен. Почти)).

Кстати, примечательный факт: хиротонию (рукоположение) о. Алексия (Ридигера), будущего Патриарха Алексия II во епископа совершил владыка Никодим, и далее Алексий служил его заместителем в ОВЦС. А что касается Патриарха Кирилла... Посмотрим фотку.

Тут и вообще вопросов нет. С 1970 года Владимир Михайлович Гундяв исполнял послушание личного (ха. ха. ха.) секретаря Владыки Никодима. И в монашество г-на Гундяева постригал тоже Никодим.

Да... Второе поколение, как РПЦ управляется никодимовцами. Результат мы видим ежедневно.

Правда, сейчас два самых влиятельных иерарха РПЦ - это Митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев), Председатель ОВЦС и Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов, по слухам духовник Сами-Знаете-Кого). Илларион был иподиаконом у Питирима, а Тихон работал в у Питирима в издательском отделе. Они оба питиримовцы, так что, некая надежда на лучшее у православных имеется. Правда, пусть они птенцы и одного гнезда, но, видимо, (МОМ) терпеть друг друга не могут...

Но все эти хитросплетения высокой политики и тайны патриаршего двора тогда, в военные годы, были для Владыки делом отдаленного будущего.

Перед и во время Войны Владыка жил и учился в Москве, в школе на Спасо-Голенивщевском переулке (кстати, обратите внимание на названия московских улиц - Якиманка, Сретенка, Пречистенка, Воздвииженка, Никитская, Спиридоновка, Рождественка, Петровка... все это названия церквей и монастырей. Ну и еще - если у вас, уважаемый читатель, фамилия Преображенский, Рождественский, Боголюбов, Успенский, Спасский и даже, как ни странно,Космодемьянский - Ваши корни в духовном сословии))

Да.. Спас на Голенищах... Стариннейшая, коренная, и по природе дворянская Москва. Получается, что Константин Нечаев по рождению тамбовец, по воспитанию москвич. Таковым синтезом двух русских культур Владыка гордился, дорожил им и часто в беседах сей факт подчеркивал, дескать, воспитание у него московское, а характер тамбовский. В 41-м ему было 15 лет, школу закрыли под госпиталь, семья Нечаевых выехала в эвакуацию, в Тамбов, вернулись они в 43-м и аттестат об окончании школы Владыка получил в Москве. Детство в его жизни кончилось, надо было определяться с дальнейшим житьем... Что для Владыки труда не составило. С раннего детства вопрос "Кем быть?" для Кости Нечаева не стоял. Конечно , как отец и дед и прадед, быть священником, и не просто священником, а монахом. Переезд Нечаевых в Москву имел еще одно любопытное и важное следствие для судьбы митрополита. Постоянные репрессии сжали православную Москву до микроскопических 44 четырех открытых церквей. И это после сорока сороков! Но такой коллапс предельно насытил церковную жизнь. Немногочисленные оставшиеся на свободе священники оказались на виду у высшего духовенства. О. Владимир, например, сослужил Митрополиту Киевскому и Галицкому Николаю, виднейшему иерарху тех лет, другим выжившим архиереям, им же начал помогать и Костя Нечаев. В ранней юности он уже подвизался в церкви Иоанна Воина на Якиманке, у о. Александра Воскресенского, не титулованного, но весьма авторитетного московского священника, в последствии духовника Владыки и его духовного отца. В этой красивейшей и чудом нетронутой церкви часто проходили архиерейские служения, и несколько раз службу там вел Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, один из трех митрополитов, встречавшихся со Сталиным.

Константин Нечаев в те годы по молодости, церковного чина еще не имел, но в службах участвовал, Высокопреосвященный его заметил, и много расспрашивал о нем о. Александра, хотя сам Константин тогда этому значения не придал. Он тогда учился в МИИТе. Хотел он, конечно стать священником, но родные настоятельно посоветовали ему сначала получить светское образование. Кстати, даже и по прошествии десятилетий Владыка связи с МИИТом не утратил, наоборот, участвовал в институсткой жизни и встречах выпускников весьма активно. В эпоху Перестройки и Гласности стараниями Митрополита Питирима в МИИТе была открыта кафедра богословия, первая в России. Так что этому ...эээ... сомнительному для меня, как невоцерковленного технаря, начинанию мы обязаны ему.

В 1944 году отошел ко Господу Патриарх Сергий, а 1945-м первый за годы советской власти Ариерейский Собор избрал Патрирхом митрополита Алексия. В Новодевичьем монастыре открылся богословский Институт и Константин Нечаев поступил туда вторым набором. И вот уже там, Святейший и Владыка снова встретились и не расставались 25 лет, до самой смерти Патриарха в 1970-м году: Владыка начал свое официальное служение в церкви иподиаконом Патриарха. Вся церковная жизнь, слава, труды и опала, все это было у Константина Нечаева впереди.

Но об этом, Бог даст, в следующей части. Тема стала длинной настолько, что ЛиРу ее не вмещеат.

Саёнара!