PL - Художник Ян Генрик Розен

24-08-2018 20:30

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения ELENA_STOPKO Оригинальное сообщение

КАРТИНЫ И МОЗАИКИ ЗАГАДОЧНОГО ХУДОЖНИКА

Понимаю, что вторгаюсь в область, о которой могу судить только с точки зрения дилетанта-любителя. Но мне так понравились настенные росписи Армянского собора во Львове, что не заинтересоваться художником, который создал эти произведения, я просто не смогла. А подобрав материал, не могу не поделиться раздобытыми сокровищами с моими друзьями.

Итак, художник-монументалист, живописец Ян Генрик Розен.

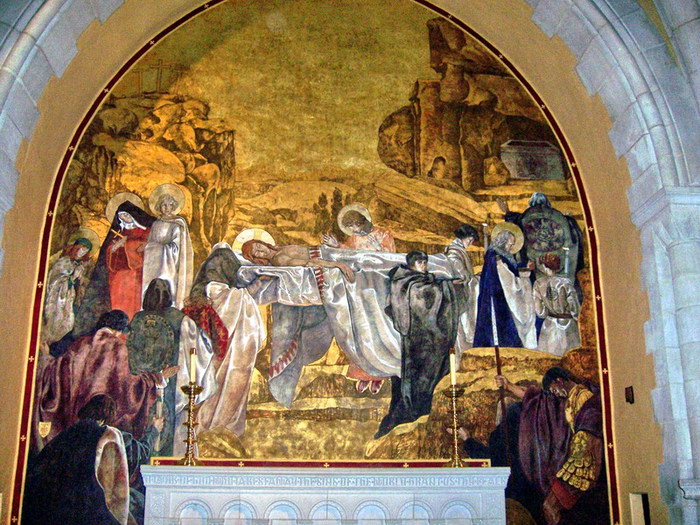

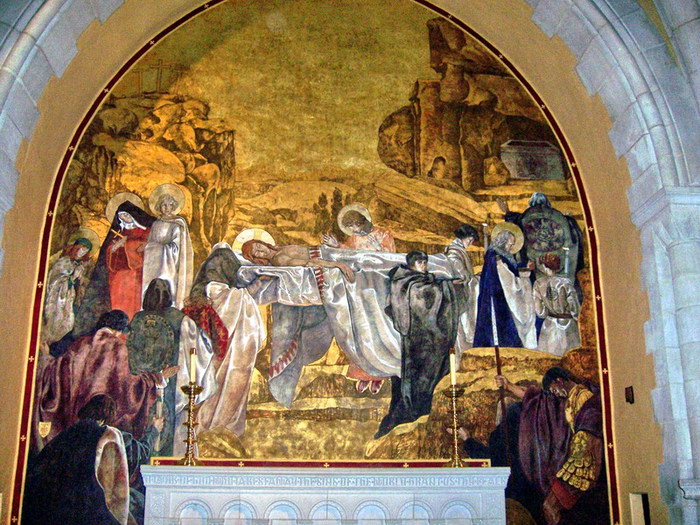

Опять показываю роспись из Армянского Кафедрального собора "Похороны Св.Одилона". О чем думал Ян Генрик Розен, когда в среднем монахе, который символизирует "настоящее" изобразил себя? Увековечить ? Он и так оставил о себе память своими работами. Да и вообще - тщеславие - один из пороков, который никогда не поощрялся церковью. (Меня когда-то поразил тот факт, что творцы прекраснейших античных скульптур никогда не подписывали свое имя). Или его преследовали мистические переживания? А, может, предполагал, что скоро догорит та свеча, и он перейдет в прошлое - в монаха, закрытого капюшоном. Но предчувствие его обмануло.

Ян Генрик Розен прожил очень долгую жизнь. Родившись в конце 19 века, он закончил свой жизненый путь почти в конце 20 века. Представляете, он был нашим современником! А мы о нем почти что ничего не знаем...

"Клан Розенов относился к богатой еврейской буржуазии Варшавы... Корни большинства таких семейств имели свое начало в ХVІІ-ХVІІІ ст. Браки происходили в достаточно узком кругу, Это их объединяло, поднимало престиж и богатство. С середины ХІХ ст. большинство представителей этих семейств переходило из иудаизма в христианство (евангелизм или католицизм) и быстро ассимилировалось в польском окружении. Другое поколение уже чувствовало себя скорее поляками, чем евреям.Типичным представителем этой среды был Ян-Богумил Розен (старший)". (Ю.Смирнов. Перевод с укр.).

Ян-Богумил Розен (Jan Bogumił Rosen), 1854-1936 г.г. - отец будущего художника, сам был художником, причем, достаточно известной и высокообразованной личностью. Париж, Лозанна, Мюнхенская академия искусств, откуда он вышел со званием художник-баталист. Я заглянула в свою любимую галерею польских художников и с удивлением отметила, что художника, о котором я пытаюсь вам рассказать - там нет. Но зато представлены картины его отца - Яна-Богумила Розена. Оказалось, что для его картин характерен "показ превосходства польской армии". Уважаю патриотизм. Смотрим. "Powstańcy z roku 1863".

"Emilia Plater ". Эмилия Платер (1806-1831 г.г.) - уникальная женщина. (Обратите внимание на возраст). Польская Жанна Д 'Арк - символ восстания поляков за свою независимость. Командир роты польско-литовского Пехотного Полка; капитан - самый высокий ранг, который присуждался женщине в те времена.

Ну и, наконец, картина, которая сделала карьеру Яну-Богумилу Розену «Смотр польской кавалерии великим князем Константином Павловичем в Варшаве на Саксонской площади в 1824 году». Картина была куплена императором Александром III . После этого он стал придворным живописцем не только Александра III, но и Николая Второго. Должна отметить, что подтверждения этих сведений, в виде придворных картин, я не нашла.

Ну и давайте посмотрим на отца главного действующего лица нашего рассказа. В этой замечательной компании Ян-Богумил Розен крайний слева.

Родился Ян Генрик Розен 25 февраля 1891 года в Варшаве. Детские годы провел в Париже. Начальное образование получил в Лозанне, там же поступил в университет. Продолжил высшее образование в Мюнхене и в Париже, где одновременно с учебой в университете посещал художественные школы. Но, несомненно, учился технике живописи и у своего отца. В 1914 году добровольцем идет на фронт. Воюет на стороне французов, затем переходит в польский легион генерала Галлера. После войны начинается его дипломатическая карьера. Нашла очень интересные сведения. В 1919 году, когда Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром Польши, Ян Генрик Розен работал с ним в качестве военного атташе.

Дипломатическую карьеру заканчивает в 1921 году и возвращается на свою Родину - в Польшу. К этому времени Ян Генрик Розен уже награжден орденом Virtúti Militári - самым почетным польским военным орденом, Крестом Доблести,Французским Орденом Почетного легиона.

В Варшаве Розен возобновляет свои занятия живописью, хотя и писал: "Я не хочу быть художником, но ничего не могу с собой поделать". Предполагаю, что копии картин, которые предлагаются для продажи на этой ИСТОЧНИК>галерееотносятся именно к тем ранним работам, которые Розен выставлял на Варшавских художественных выставках в 1923-1925 г.г .

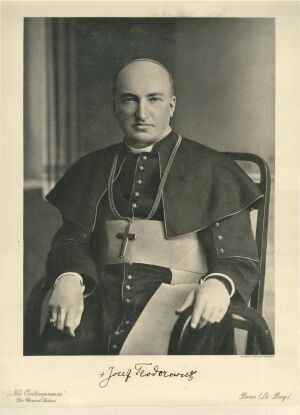

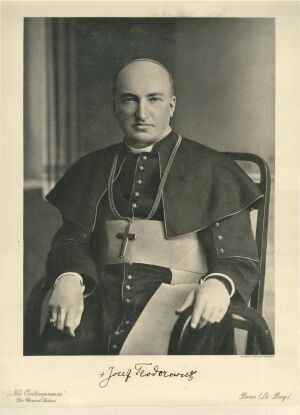

И вот тут- то и происходит знаковая встреча Яна Генрика Розена с Архиепископом Юзефом Теодоровичем, который приглашает молодого художника для живописного оформления реставрируемого и достраиваемого Армянского Кафедрального собора во Львове.

Подробности об этом уникальном храме я уже рассказывала и показывала. Поэтому повторяться не буду. К сожалению, росписи Яна Генрика Розена можно увидеть во Львове только в Армянском соборе. А ведь он расписывал также костел Сретения монастыря кармелиток, семинарскую часовню в резиденции католического митрополита, помещение для крещения детей в костеле Марии Магдалины. Когда пришла советская власть и все костелы закрывались, то костел Марии Магдалины был переоборудован под органный зал, так как там была очень хорошая акустика. А росписи Розена покрыли толстым слоем штукатурки, так как крестильни приспособили под общественный туалет. Что там сейчас - не скажу, но похоже, что ничего не изменилось.

1930-1934 г.г. - Ян Генрик Розен - профессор кафедры рисунка и живописи в политехническом институте. Этот автопортрет, очевидно, был написан именно в то время. Сужу по возрасту художника, по схожести с изображением монаха в росписи Армянского собора и по профессорской мантии. Кстати, автопортрет 14.10.2010 был выставлен на аукционе с начальной оценкой в 25 000 злотых.

В 1934 году Розен получает приглашение в Кастель Гандольфо, летнюю папскую резиденцию.

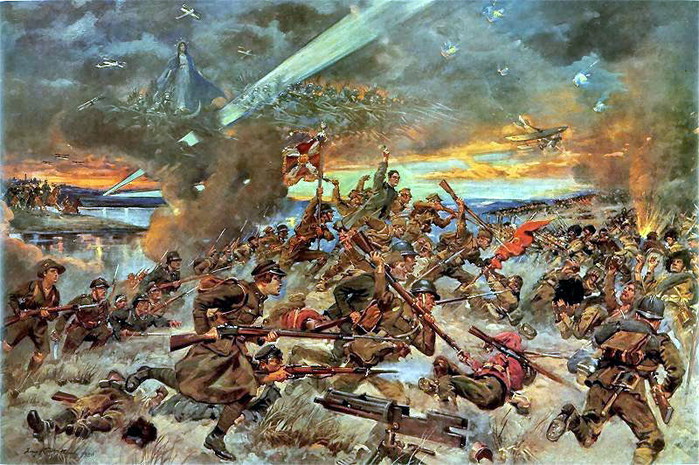

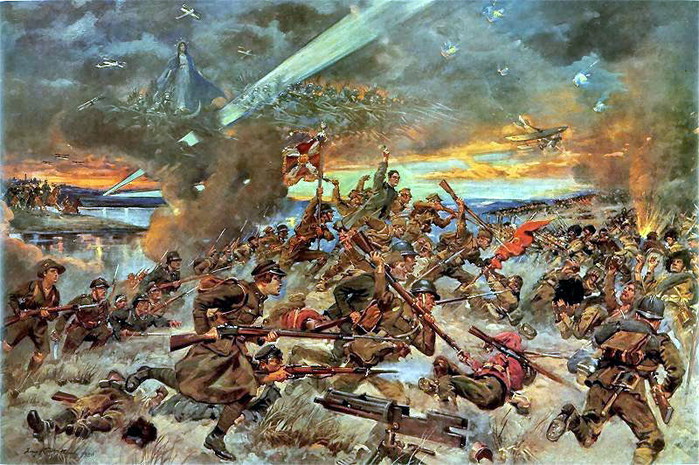

Здесь он по заказу папы Пия XI делает росписи "Чудо на Висле" и "Оборона Ченстоховы". Фреску "Чудо над Вислой" найти не удалось. Но зато стало понятным, почему имя Розена было напрочь забыто с приходом во Львов советской власти. Возможно, что по той же причине в помещениях с его росписями были сделаны общественные туалеты. Удивительно, что каким-то чудом уцелели его фрески в Армянском соборе. Дело в том, что сюжетом "Чуда на Висле" является победа поляков над Красной Армией, которой командовал Тухаческий. Произошло это в 1920 году во времена польско-советской войны. Есть картина польского художника-баталиста Ежи Коссака "Чудо над Вислой".

Вечная память погибшим в этой братоубийственной войне.

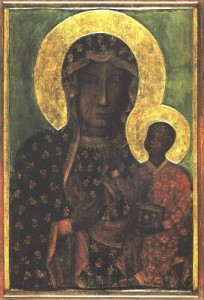

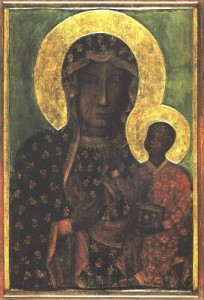

Сюжет росписи в папской резиденции "Оборона Ченстоховы" относится к временам войн поляков со шведами. (Кто только не пытался завоевать эту страну!) Шведы неоднократно пытались захватить Ясну Гору. Но, несмотря на превосходящие силы и ожесточенные битвы, взять польскую святыню им никогда не удавалось. На картине Розена, на фоне которой сидит бывший папа Бенедикт XVI , хорошо видна построенная еще в 1716 году колокольня Ясногорского монастыря, в котором хранится Чудотворная икона Ченстоховской Божьей Матери, написанная по преданию евангелистом Лукой. Это одна из самых почитаемых святынь не только Польши, но и многих европейских стран. Поляки величают икону "Королевой Польши".

В 1937 году Яну Генрику Розену поступает следующее предложение. Ежи Потоцкий - в 1936—1940 годах посол Польши в США , приглашает его в Вашингтон для оформления зала приемов в польском посольстве. Тема работы должна быть "Победа Яна Собеского под Веной".

Немного истории. Возможно, я вас уже замучила этими рассказами, но ведь я понимаю, что все знать невозможно. Я, например, знала, что Ян Собеский разгромил турок под Хотином. Но о том, что он прославился и под Веной узнала только благодаря Армянскому собору,- вернее, росписям Розена.

1683 год. Османская империя вот уже два месяца осаждает столицу Австрии - Вену. Численность Османской армии составляет примерно 90 тыс.человек. Войсками Османской империи командует Кара-Мустафа, великий визирь Мехмеда Четвертого. У Объединенных сил Священной Лиги, которыми командует король Польский и Великий князь Литовский Ян Третий Собеский - около 85 тыс. человек. Что мы и можем видеть на этой замечательной картинке.

Между Польшей и Австрией был заключен союз - король Австрии обещал свою военную помощь в случае осады турками Кракова. А Ян Третий Собеский, в свою очередь, дал согласие на помощь Австрии, если турки осадят Вену. И вот этот час настал. Все подробности грандиозной битвы, которая началась 12 сентября 1683 года опускаю. Но скажу, что именно под Веной состоялась одна из самых крупнейших кавалерийских атак в истории - 20 000 польских кавалеристов под личным командованием Яна Собеского спустились с холмов и прорвали несметные ряды турок.

"Когда всё войско окончательно стало в боевой порядок, то король приказал серадзскому воеводе Щенсному Потоцкому, чтоб он первый ударил на турок со своей гусарской хоругвью. Исполняя приказания государя, воевода выехал вперёд перед своим отрядом; по команде его гусары нагнули к земле пики, и склонив немного свои головы, покрытые блестящими шишаками, пустились, как вихрь, во весь опор против показавшейся перед ними турецкой конницы. Шумели и веяли холодом крылья из орлиных и соколиных перьев, прикреплённые, по обычаю того времени, за плечами гусаров. С пронзительным свистом прорезали воздух их длинные пики, шелестя своими разноцветными значками. Всё это сливалось в какой-то неопределённый, но грозный гул; казалось, что на врага неслась теперь стая каким-то чудовищных птиц, закованных в стальные доспехи.Не выдержала турецкая конница дружного и неожиданного натиска поляков; ошеломлённая и расстроенная, она в беспорядке попятилась назад; турецкие кони, испуганные видом крылатых всадников, бешено метались из стороны в сторону, закусывали удила, ржали, становились на дыбы и сбрасывали с себя оробевших турок".

Очерки и рассказы из старинного быта Польши

Через несколько часов после атаки своей кавалерии Объединенные силы Священной Лиги одержали полную победу и спасли Вену. А бедняга Кара Мустафа-Паша по приказу Мехмеда Четвертого был казнен позорной смертью, применявшийся только по отношению к высокопоставленным лицам - удавлен шелковым шнурком.

Хочу показать вам картину польского художника Артура Гроттгера, посвященную этой теме. "Встреча Яна Собеского с королем Леопольдом" .

Битва под Веной предопределила все последующие столкновения с турками. И хотя впоследствии союзники умалчивали заслуги Яна Третьего Собесского в этой триумфальной победе, тем не менее, его именем названа железнодорожная трасса Вена-Варшава. А если мы посмотрим в звездное небо, то можем увидеть созвездие, которое называется "Щит Собеского", которое открыл польский астроном Ян Гевелий.

И еще очень интересный факт. В литургическом календаре Римо-Католической церкви 12 сентября является праздником Святого Имени Марии. Связано это с описываемыми событиями. Так как 12 сентября 1683 года перед началом Венской битвы Ян Третий Собеский просил заступничества у Девы Марии Ченстоховской, Папа Иннокентий объявил этот день праздником в память о победе над мусульманами.

Вот теперь пришло время рассмотреть картину, которую Ян Генрик Розен написал для польского посольства в Вашингтоне. Мы видим триумфатора Яна Собесского на белом вздыбленном коне. Рядом - щит с его гербом - польский орел и литовская погоня. Под ногами - поверженное знамя - хоругвь Магомета, которая по сей день хранится в Риме, в соборе Св.Петра, в память торжества христиан над неверными. Слева - воин в леопардовой шкуре.

"В одеяния элиты кавалерии Речи Посполитой XVI-XVII веков, то есть периода её пика, входили шкуры тигра или леопарда. Как и ставшие легендой заплечные крылья, такие дикие шкуры использовались первоначально, чтобы пугать лошадей кавалерии противника, а потом становились больше украшением. Интересно, что шкуры носили обычные рыцари-гусары; более знатные родом, положением и званием их вместе с латами не употребляли. Ян Собеский, будучи уже как великим гетманом, так и королём, славился тем, что в решительные моменты битв был вместе со своими солдатами. Повязанная им шкура ещё более подчёркивает, что в бою он предаётся ратным трудам, как и идущие в бой наиболее бравые рыцари-гусары".

Картина не была закончена окончательно, и на это были причины...

Рассмотрим теперь группу военных в центре. Под флагом Польши из тумана выступают военные кавалеристы во главе с первым маршалом независимой Польши Юзефом Клемансом Пилсудским.

Хотелось бы очень узнать, кто же это так внимательно смотрит на нас из левого верхнего угла. Очень приятное женское лицо. И вообще, какое значение имели женщины в жизни художника?

Как мало мы знаем о личностях, которые когда-то были у всех на слуху. Например, кто такой был Пилсудский? Знаем - враг Советской власти, воевал с большевиками. А знаете ли вы, что он учился медицине в Харькове, где за революционную деятельность чуть-чуть не был расстрелян вместе с Александром Ульяновым; несколько лет провел в ссылке в Сибири; был лидером Польской социалистической партии; сидел в Петербурге в сумасшедшем доме, чтобы избежать очередного ареста; ездил в Японию, для сбора денег на борьбу с царизмом; но так как эта поездка не удалась - организовал ограбление почтового поезда на сумму более 200 000 руб. для всё той же революционной борьбы. Много еще было всего. Но самым триумфальным в жизни Пилсудского, сыгравшего решающую роль в восстановлении независимости Польши, очевидно, был его въезд в Варшаву 10 ноября 1918 года. Наверное, этот торжественный момент и изобразил Ян Генрик Розен на своем полотне. Художник лично был знаком с Юзефом Пилсудским, когда работал военным атташе у премьер-министра Польши Игнация Яна Падеревского.

Какой тяжелый взгляд у Пилсудского! Сразу чувствуется - неординарная личность.

"Чудо на Висле", при котором главным командующим был Юзеф Пилсудский, принесло первую победу Польше после триумфа Яна Третьего Собеского под Веной. Вот эти самые важные события в военной истории Польши и отобразил Ян Генрик Розен на своей аллегорической картине, которая должна была украсить польское посольство в Вашингтоне. Но не тут-то было. В 1939 году в посольстве появились коммунисты, которым естественно, очень не понравилось напоминание о имевшем место разгроме Красной Армии на Висле. Картину прикрыли фанерой, и о ней забыли. А когда вспомнили,то разрезали на шесть частей, так как картина была огромная, и вывезли в Варшаву. Вспомнили о картине только в 1992 году, когда к мнению коммунистов никто уже не прислушивался. Картину собрали, отреставрировали в Академии изящных искусств и переправили назад, в Вашингтон. Где она и висит по сей день в польском посольстве на том самом месте, куда предполагал её повесить бывший военный атташе, ставший известным художником - Ян Генрик Розен.

Немного вернусь назад. В 1935 году после окончания работы в папской резиденции в Кастель Гандольфо Розена приглашают расписывать новый костел в городе Подкова Лесна (недалеко от Варшавы).

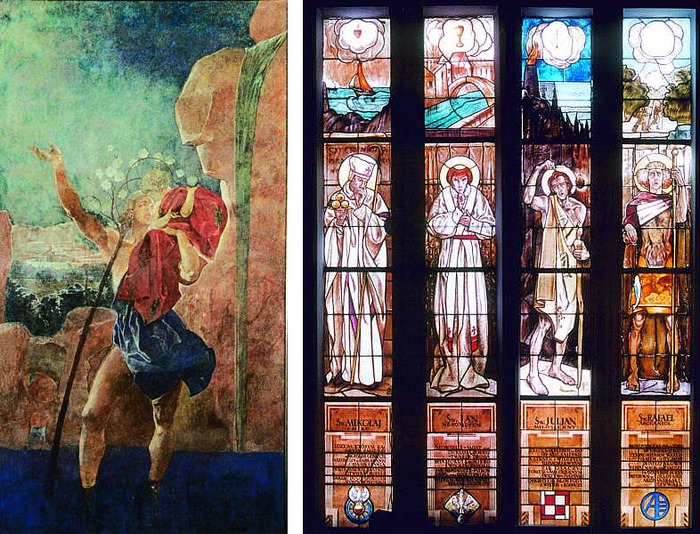

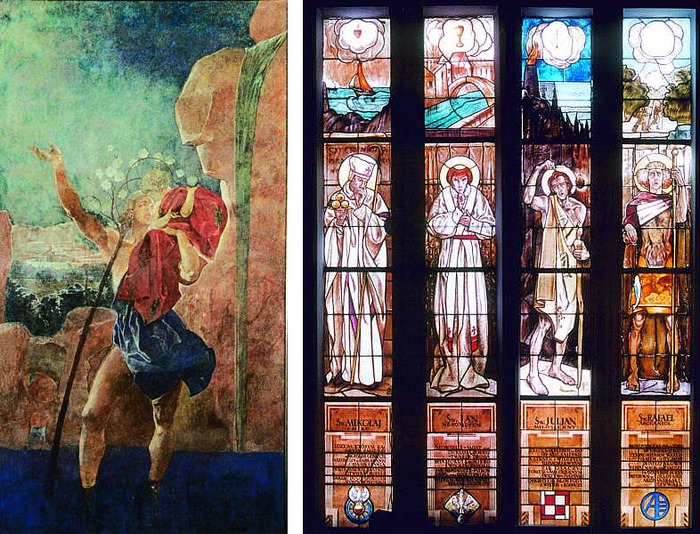

Вот некоторые из его работ, которые находятся в костеле. Опять Святой Христофор с младенцем Иисусом. Но обратите внимание, насколько интересно это изображение. Венцы над головами образуют ветви прекрасного цветущего деревца, что очень необычно и красиво.

Справа - витражи . И опять,- насколько впечатляющи, но неканоничны изображения Святых. Читала, что некоторые львовяне написали жалобу к Папе Римскому за то, что росписи Розена в Армянском храме противоречат всем церковным канонам. Папа Римский прислал проверяющих во Львов, в результате чего Розен был приглашен расписать летнюю папскую резиденцию.

Грозный Архангел Михаил в одном из польских костелов. Точное месторасположение костела не нашла.

1939 год. Началась Вторая Мировая война. Очевидно то, что в это время Ян Генрик Розен находился в Вашингтоне, спасло ему жизнь. Всем известно как поступали фашисты с лицами еврейского происхождения в Европе. Ведь если Зигмунду Фрейду - ученому с мировой известностью, с таким трудом удалось выехать из Вены, то вряд ли кто-то спасал бы художника Розена.

Во время войны Розен работает военным советником в польском посольстве, но не оставляет свои занятия живописью. Принимает участие в оформлении польского павильона на Всемирной выставке, которая проходила в Нью-Йорке.

Одна из его работ. Не могу сказать о чем рассказывает нам эта картина. Какая-то трагедия из польской истории. Видим траурную процессию, образ Божьей Матери Ченстоховской, щит с польским гербом, королеву на троне...

После окончания войны Розен на Родину больше не вернулся и вторую половину своей жизни провел в Соединенных Штатах Америки, где был очень востребованным художником. Кроме того Розен преподавал сакральное искусство в Джорджтаунском Католическом университетете Вашингтона с 1939 по 1945 год.

1946-1950 г.г. - расписывает часовни в Grace Cathedral Сан-Франциско, где сейчас находится значительная коллекция его работ .

С удовольствием показываю вам "Святое Семейство" Розена. Роспись была заказана меценатом собора. Но заказчику не понравились ангелы и художнику пришлось их зарисовать. Осталось только пустое звездное небо. Интересно, что же не понравилось заказчику? К сожалению, теперь мы это никогда не узнаем.

Фотография отсюда

На другой росписи изображен святой Франциск Ассизский (чье имя носит город Сан-Франциско) и св. Клара Ассизская. Вдалеке, по-видимому, город Ассизи.

Можно чуть-чуть разглядеть, как Розен расписал панели Высокого Алтаря колумбария, который находится в часовне Св.Франциска.

В Википедии отмечается, что наиболее значительными работами Розена являются исторические фрески, написанные в стиле смешения элементов раннего итальянского мастера Джотто и Мантеньи.

Последующие монументальные работы Розена очень впечатляют. Предлагаю ознакомиться с ними.

По эскизам Яна Генрика Розена набраны мозаики Главного купола Кафедрального собора Св.Людовика в городе Сент-Луи, штат Миссури.

Мозаики изображают сцены Ветхого и Нового Завета. Считаются самыми крупными мозаиками в мире - 14 000 квадратных метров.

Вот он - этот необыкновенный купол.

Ян Генрик Розен делал также росписи в англиканском соборе в Вашингтоне - Washington National Cathedral.

Роспись "Погребение Христа".в часовне Св.Иосифа Аримафейского. Для росписи использовалось сусальное золото.

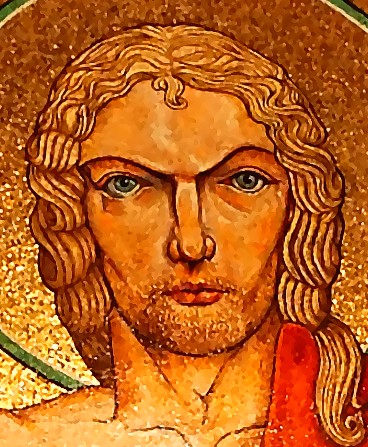

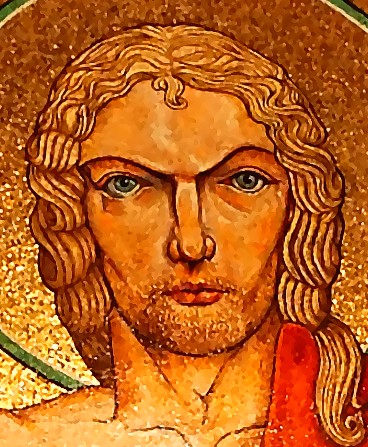

Пожалуй, самой загадочной для меня работой художника является изображение Спасителя в Храме Непорочного Зачатия в Вашингтоне.

"Это самый крупный католический собор в США и по совместительству самое высокое здание в Вашингтоне (около 100 метров). Его строительство началось в 1920-х годах, было приостановлено во время Великой депрессии и закончено в 60-х. Храм построен в неовизантийском стиле (в том же, что Вестминстерский собор в Лондоне) – с приземистыми куполами, мозаикой и керамическими медальонами".

Полностью построен из камня, кирпича и черепицы. Стальные конструкции не применялись.

Как видим - храм огромный. Направляемся в его самую дальнюю часть.

Сейчас я вам покажу то, что является для меня самым загадочным и потрясным в творчестве Яна Генрика Розена. Под куполом храма находится самое большое мозаичное изображение Иисуса Христа - Спас Вседержитель, или Пантократор, или Спас в Силах. Мозаика создана из кусков тонированного стекла.

Обращаемся к Википедии: "Входя в храм, человек оказывался под покровом Христа. Поясное изображение Пантократора вписывали в "окулюс" (лат. oculus — "глазок, круг, орбита") — радужное обрамление в форме круга. Мотив радуги создавал впечатление, будто Пантократор парит в небесах, а купол зрительно преображался в "свод небесный".

Никогда не испытывала того чувства, которое испытала при первом взгляде на изображение Спасителя Яна Генрика Розена. Что это? Его собственная трактовка? Вызов всем церковным канонам?

Во-первых - поза. Спаситель, одетый в красную тогу сидит в позе буддийского монаха. По всем канонам Христос должен сидеть на престоле-троне, как правитель всего Мира.

Нашла похожее изображение. В красных одеждах и с воздетыми руками Спаситель изображен на Изенгеймском Алтаре, но этот сюжет относится к "Воскресению".

Грозен, очень грозен Спаситель! А обратите внимание на эти крестообразные пучки пламени вокруг нимба, которые очень напоминают некоторым посетителям храма горящие кресты Ку-Клукс-Клана.

И еще - непривычный лик Спасителя. Но просмотрев изображения Иисуса Христа на ранних картинах, можно обнаружить, что Розен всегда изображал его именно так.

Слева роспись "Тайная вечеря" в Львовском Армянском соборе. Справа - икона, написанная Розеном в1941 году, которая хранится в The Ukrainian Museum and Library of Stamford, Connekticut

Смотрим на лик Спасителя. (Кто интересуется подробностями - сюда). Оказывается, в Восточной иконографии очень распространен следующий прием : одна половина лица изображается так, что она выглядит грозно, а другая половина - умиротворенно и спокойно. Если закрыть ладонью поочередно правую и левую половину лица, то можно убедиться, что Розен использовал именно этот прием Восточной иконографии. Некоторые исследователи пишут, что даже цвет глаз - разный. Но по подобным фрагментам, конечно, трудно судить об этом.

Но что больше всего меня впечатлило, так это изображение следующих существ в красных одеждах. Сплошные загадки. У ног Спасителя их - семь. Четверо в белых одеждах, и трое - самых суровых - в красных мантиях, из-под которых виднеются концы разноцветных крыльев. Но обратите внимание на их обувь. Многим она напоминает копыта...

"Пантократор в куполе — это Всеобъемлющий Христос. Поэтому под Его изображением, в простенках между окон барабана купола, помещали образы Сил Небесных — Архангелов с лабарумами, как посредников, передающих Божественную волю в тварный мир." (Из Словаря изобразительных искусств).

Что хотел нам донести своим видением Сил небесных этот удивительный художник? О чем предупреждал ? Что за знаки у них на нимбах? А, может, это просто мое разыгравшееся воображение, подпитанное этим красным цветом.

Вот они - Архангелы с лабарумами- на старинных византийских мозаиках. (Лабарум (хоругвь) — длинное древко с перекладиной, на которой закреплена ткань). Крылья византийских Архангелов несколько напоминают крылья Архангелов Розена, что немного успокаивает. Но они ведь босиком!

А еще посмотрите - за фигурами в красном видна радуга. Очень она мне нравится. "В Библии радуга появилась после всемирного потопа как символ прощения человечества, союза Бога и человечества и того, что потопа никогда больше не будет (Быт.9:12-17).". Но опять загадка - в радуге у Розена всего три цвета - красный, желтый и зеленый.

Есть варианты изображения Вседержителя, где Он восседает именно на радуге, а не на престоле. Отсюда и поза такая, которую Вы сравнили с позой буддийского монаха. Вот, например:

Отсюда

И цвета радуги честно друг в друга перетекают у Розена, тут загадок нет. Огненные языки над нимбом Спасителя - это, конечно, преувеличение иконописца. Впрочем, вполне объяснимое в контексте такого "пламенного" Вседержителя. А вообще это - контуры креста, так называемый крестчатый нимб, являющийся неотъемлемым иконографическим атрибутом Христа. На ногах у ангелов - просто сапоги, довольно обычный византинизм. В их нимбах - голгофские Кресты (кресты с горочками) и белым, так называемые тороки или послухи. Вообще это просто повязки на волосы, но их считают символом постоянного слышания воли Бога - тоже обычный атрибут ангелов на иконах Восточной Церкви.

Наверное, хватит загадок, символики и красного цвета. Приглашаю вас перенестись в Вашингтон и самостоятельно посетить Храм Непорочного Зачатия. ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЯЕТ! Предупреждаю - трафик!

Сан-Францско, Голливуд, Питтсбург, Буффало, Мемфис... Думаю, что это еще не весь список, где можно увидеть произведения Яна Генрика Розена. Он прожил очень долгую и, думаю, очень насыщенную жизнь. Умер на 92-ом году в Арлингтонской больнице, недалеко от Вашингтона. Американский Совет по польской культуре запланировал поставить памятник этому замечательному художнику. Проект памятника разработан архитектором Гордоном. Но поставлен памятник или нет - мне неизвестно.

С сожалением расстаюсь с Розеном и с его удивительными для меня произведениями. Буду очень благодарна за любую дополнительную информацию.

Как всё взаимосвязано в этом мире - ехала во Львов, чтобы побольше узнать о Иоганне Грегоре Пинзеле и Артуре Гроттгере, а познакомилась еще с двумя интереснейшими личностями - Игнацием Яном Падеревским и с Яном Генриком Розеном. И все они оказались каким-то образом связанными между собой.

Пусть же любовь и восхищение настоящих и грядущих поколений будет данью памяти большим талантам, которые оставили такой значимый след на этой земле.

Еще раз смотрим на роспись Розена "Похороны Св.Одилона".

Средний монах оглядывается назад - не призыв ли это к нам, к настоящим, не забывать тех, кто ушел в прошлое, которое со временем становится всё дальше и дальше. Но все те, кто прошли, жили, любили, радовались, страдали, верили и творили .

«О святой Одилон, душ усопших покровитель!

Идем толпою – мы, усопшие – за твоим гробом.

Забыты мы были живыми..."

zalgalina

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Это цитата сообщения ELENA_STOPKO Оригинальное сообщение

КАРТИНЫ И МОЗАИКИ ЗАГАДОЧНОГО ХУДОЖНИКА

Опять показываю роспись из Армянского Кафедрального собора "Похороны Св.Одилона". О чем думал Ян Генрик Розен, когда в среднем монахе, который символизирует "настоящее" изобразил себя? Увековечить ? Он и так оставил о себе память своими работами. Да и вообще - тщеславие - один из пороков, который никогда не поощрялся церковью. (Меня когда-то поразил тот факт, что творцы прекраснейших античных скульптур никогда не подписывали свое имя). Или его преследовали мистические переживания? А, может, предполагал, что скоро догорит та свеча, и он перейдет в прошлое - в монаха, закрытого капюшоном. Но предчувствие его обмануло.

Ян Генрик Розен прожил очень долгую жизнь. Родившись в конце 19 века, он закончил свой жизненый путь почти в конце 20 века. Представляете, он был нашим современником! А мы о нем почти что ничего не знаем...

"Клан Розенов относился к богатой еврейской буржуазии Варшавы... Корни большинства таких семейств имели свое начало в ХVІІ-ХVІІІ ст. Браки происходили в достаточно узком кругу, Это их объединяло, поднимало престиж и богатство. С середины ХІХ ст. большинство представителей этих семейств переходило из иудаизма в христианство (евангелизм или католицизм) и быстро ассимилировалось в польском окружении. Другое поколение уже чувствовало себя скорее поляками, чем евреям.Типичным представителем этой среды был Ян-Богумил Розен (старший)". (Ю.Смирнов. Перевод с укр.).

Ян-Богумил Розен (Jan Bogumił Rosen), 1854-1936 г.г. - отец будущего художника, сам был художником, причем, достаточно известной и высокообразованной личностью. Париж, Лозанна, Мюнхенская академия искусств, откуда он вышел со званием художник-баталист. Я заглянула в свою любимую галерею польских художников и с удивлением отметила, что художника, о котором я пытаюсь вам рассказать - там нет. Но зато представлены картины его отца - Яна-Богумила Розена. Оказалось, что для его картин характерен "показ превосходства польской армии". Уважаю патриотизм. Смотрим. "Powstańcy z roku 1863".

"Emilia Plater ". Эмилия Платер (1806-1831 г.г.) - уникальная женщина. (Обратите внимание на возраст). Польская Жанна Д 'Арк - символ восстания поляков за свою независимость. Командир роты польско-литовского Пехотного Полка; капитан - самый высокий ранг, который присуждался женщине в те времена.

Ну и, наконец, картина, которая сделала карьеру Яну-Богумилу Розену «Смотр польской кавалерии великим князем Константином Павловичем в Варшаве на Саксонской площади в 1824 году». Картина была куплена императором Александром III . После этого он стал придворным живописцем не только Александра III, но и Николая Второго. Должна отметить, что подтверждения этих сведений, в виде придворных картин, я не нашла.

Ну и давайте посмотрим на отца главного действующего лица нашего рассказа. В этой замечательной компании Ян-Богумил Розен крайний слева.

Родился Ян Генрик Розен 25 февраля 1891 года в Варшаве. Детские годы провел в Париже. Начальное образование получил в Лозанне, там же поступил в университет. Продолжил высшее образование в Мюнхене и в Париже, где одновременно с учебой в университете посещал художественные школы. Но, несомненно, учился технике живописи и у своего отца. В 1914 году добровольцем идет на фронт. Воюет на стороне французов, затем переходит в польский легион генерала Галлера. После войны начинается его дипломатическая карьера. Нашла очень интересные сведения. В 1919 году, когда Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром Польши, Ян Генрик Розен работал с ним в качестве военного атташе.

Дипломатическую карьеру заканчивает в 1921 году и возвращается на свою Родину - в Польшу. К этому времени Ян Генрик Розен уже награжден орденом Virtúti Militári - самым почетным польским военным орденом, Крестом Доблести,Французским Орденом Почетного легиона.

В Варшаве Розен возобновляет свои занятия живописью, хотя и писал: "Я не хочу быть художником, но ничего не могу с собой поделать". Предполагаю, что копии картин, которые предлагаются для продажи на этой ИСТОЧНИК>галерееотносятся именно к тем ранним работам, которые Розен выставлял на Варшавских художественных выставках в 1923-1925 г.г .

И вот тут- то и происходит знаковая встреча Яна Генрика Розена с Архиепископом Юзефом Теодоровичем, который приглашает молодого художника для живописного оформления реставрируемого и достраиваемого Армянского Кафедрального собора во Львове.

Подробности об этом уникальном храме я уже рассказывала и показывала. Поэтому повторяться не буду. К сожалению, росписи Яна Генрика Розена можно увидеть во Львове только в Армянском соборе. А ведь он расписывал также костел Сретения монастыря кармелиток, семинарскую часовню в резиденции католического митрополита, помещение для крещения детей в костеле Марии Магдалины. Когда пришла советская власть и все костелы закрывались, то костел Марии Магдалины был переоборудован под органный зал, так как там была очень хорошая акустика. А росписи Розена покрыли толстым слоем штукатурки, так как крестильни приспособили под общественный туалет. Что там сейчас - не скажу, но похоже, что ничего не изменилось.

1930-1934 г.г. - Ян Генрик Розен - профессор кафедры рисунка и живописи в политехническом институте. Этот автопортрет, очевидно, был написан именно в то время. Сужу по возрасту художника, по схожести с изображением монаха в росписи Армянского собора и по профессорской мантии. Кстати, автопортрет 14.10.2010 был выставлен на аукционе с начальной оценкой в 25 000 злотых.

В 1934 году Розен получает приглашение в Кастель Гандольфо, летнюю папскую резиденцию.

Здесь он по заказу папы Пия XI делает росписи "Чудо на Висле" и "Оборона Ченстоховы". Фреску "Чудо над Вислой" найти не удалось. Но зато стало понятным, почему имя Розена было напрочь забыто с приходом во Львов советской власти. Возможно, что по той же причине в помещениях с его росписями были сделаны общественные туалеты. Удивительно, что каким-то чудом уцелели его фрески в Армянском соборе. Дело в том, что сюжетом "Чуда на Висле" является победа поляков над Красной Армией, которой командовал Тухаческий. Произошло это в 1920 году во времена польско-советской войны. Есть картина польского художника-баталиста Ежи Коссака "Чудо над Вислой".

Вечная память погибшим в этой братоубийственной войне.

Сюжет росписи в папской резиденции "Оборона Ченстоховы" относится к временам войн поляков со шведами. (Кто только не пытался завоевать эту страну!) Шведы неоднократно пытались захватить Ясну Гору. Но, несмотря на превосходящие силы и ожесточенные битвы, взять польскую святыню им никогда не удавалось. На картине Розена, на фоне которой сидит бывший папа Бенедикт XVI , хорошо видна построенная еще в 1716 году колокольня Ясногорского монастыря, в котором хранится Чудотворная икона Ченстоховской Божьей Матери, написанная по преданию евангелистом Лукой. Это одна из самых почитаемых святынь не только Польши, но и многих европейских стран. Поляки величают икону "Королевой Польши".

В 1937 году Яну Генрику Розену поступает следующее предложение. Ежи Потоцкий - в 1936—1940 годах посол Польши в США , приглашает его в Вашингтон для оформления зала приемов в польском посольстве. Тема работы должна быть "Победа Яна Собеского под Веной".

Немного истории. Возможно, я вас уже замучила этими рассказами, но ведь я понимаю, что все знать невозможно. Я, например, знала, что Ян Собеский разгромил турок под Хотином. Но о том, что он прославился и под Веной узнала только благодаря Армянскому собору,- вернее, росписям Розена.

1683 год. Османская империя вот уже два месяца осаждает столицу Австрии - Вену. Численность Османской армии составляет примерно 90 тыс.человек. Войсками Османской империи командует Кара-Мустафа, великий визирь Мехмеда Четвертого. У Объединенных сил Священной Лиги, которыми командует король Польский и Великий князь Литовский Ян Третий Собеский - около 85 тыс. человек. Что мы и можем видеть на этой замечательной картинке.

Между Польшей и Австрией был заключен союз - король Австрии обещал свою военную помощь в случае осады турками Кракова. А Ян Третий Собеский, в свою очередь, дал согласие на помощь Австрии, если турки осадят Вену. И вот этот час настал. Все подробности грандиозной битвы, которая началась 12 сентября 1683 года опускаю. Но скажу, что именно под Веной состоялась одна из самых крупнейших кавалерийских атак в истории - 20 000 польских кавалеристов под личным командованием Яна Собеского спустились с холмов и прорвали несметные ряды турок.

"Когда всё войско окончательно стало в боевой порядок, то король приказал серадзскому воеводе Щенсному Потоцкому, чтоб он первый ударил на турок со своей гусарской хоругвью. Исполняя приказания государя, воевода выехал вперёд перед своим отрядом; по команде его гусары нагнули к земле пики, и склонив немного свои головы, покрытые блестящими шишаками, пустились, как вихрь, во весь опор против показавшейся перед ними турецкой конницы. Шумели и веяли холодом крылья из орлиных и соколиных перьев, прикреплённые, по обычаю того времени, за плечами гусаров. С пронзительным свистом прорезали воздух их длинные пики, шелестя своими разноцветными значками. Всё это сливалось в какой-то неопределённый, но грозный гул; казалось, что на врага неслась теперь стая каким-то чудовищных птиц, закованных в стальные доспехи.Не выдержала турецкая конница дружного и неожиданного натиска поляков; ошеломлённая и расстроенная, она в беспорядке попятилась назад; турецкие кони, испуганные видом крылатых всадников, бешено метались из стороны в сторону, закусывали удила, ржали, становились на дыбы и сбрасывали с себя оробевших турок".

Очерки и рассказы из старинного быта Польши

Через несколько часов после атаки своей кавалерии Объединенные силы Священной Лиги одержали полную победу и спасли Вену. А бедняга Кара Мустафа-Паша по приказу Мехмеда Четвертого был казнен позорной смертью, применявшийся только по отношению к высокопоставленным лицам - удавлен шелковым шнурком.

Хочу показать вам картину польского художника Артура Гроттгера, посвященную этой теме. "Встреча Яна Собеского с королем Леопольдом" .

Битва под Веной предопределила все последующие столкновения с турками. И хотя впоследствии союзники умалчивали заслуги Яна Третьего Собесского в этой триумфальной победе, тем не менее, его именем названа железнодорожная трасса Вена-Варшава. А если мы посмотрим в звездное небо, то можем увидеть созвездие, которое называется "Щит Собеского", которое открыл польский астроном Ян Гевелий.

И еще очень интересный факт. В литургическом календаре Римо-Католической церкви 12 сентября является праздником Святого Имени Марии. Связано это с описываемыми событиями. Так как 12 сентября 1683 года перед началом Венской битвы Ян Третий Собеский просил заступничества у Девы Марии Ченстоховской, Папа Иннокентий объявил этот день праздником в память о победе над мусульманами.

Вот теперь пришло время рассмотреть картину, которую Ян Генрик Розен написал для польского посольства в Вашингтоне. Мы видим триумфатора Яна Собесского на белом вздыбленном коне. Рядом - щит с его гербом - польский орел и литовская погоня. Под ногами - поверженное знамя - хоругвь Магомета, которая по сей день хранится в Риме, в соборе Св.Петра, в память торжества христиан над неверными. Слева - воин в леопардовой шкуре.

"В одеяния элиты кавалерии Речи Посполитой XVI-XVII веков, то есть периода её пика, входили шкуры тигра или леопарда. Как и ставшие легендой заплечные крылья, такие дикие шкуры использовались первоначально, чтобы пугать лошадей кавалерии противника, а потом становились больше украшением. Интересно, что шкуры носили обычные рыцари-гусары; более знатные родом, положением и званием их вместе с латами не употребляли. Ян Собеский, будучи уже как великим гетманом, так и королём, славился тем, что в решительные моменты битв был вместе со своими солдатами. Повязанная им шкура ещё более подчёркивает, что в бою он предаётся ратным трудам, как и идущие в бой наиболее бравые рыцари-гусары".

Картина не была закончена окончательно, и на это были причины...

Рассмотрим теперь группу военных в центре. Под флагом Польши из тумана выступают военные кавалеристы во главе с первым маршалом независимой Польши Юзефом Клемансом Пилсудским.

Хотелось бы очень узнать, кто же это так внимательно смотрит на нас из левого верхнего угла. Очень приятное женское лицо. И вообще, какое значение имели женщины в жизни художника?

Как мало мы знаем о личностях, которые когда-то были у всех на слуху. Например, кто такой был Пилсудский? Знаем - враг Советской власти, воевал с большевиками. А знаете ли вы, что он учился медицине в Харькове, где за революционную деятельность чуть-чуть не был расстрелян вместе с Александром Ульяновым; несколько лет провел в ссылке в Сибири; был лидером Польской социалистической партии; сидел в Петербурге в сумасшедшем доме, чтобы избежать очередного ареста; ездил в Японию, для сбора денег на борьбу с царизмом; но так как эта поездка не удалась - организовал ограбление почтового поезда на сумму более 200 000 руб. для всё той же революционной борьбы. Много еще было всего. Но самым триумфальным в жизни Пилсудского, сыгравшего решающую роль в восстановлении независимости Польши, очевидно, был его въезд в Варшаву 10 ноября 1918 года. Наверное, этот торжественный момент и изобразил Ян Генрик Розен на своем полотне. Художник лично был знаком с Юзефом Пилсудским, когда работал военным атташе у премьер-министра Польши Игнация Яна Падеревского.

Какой тяжелый взгляд у Пилсудского! Сразу чувствуется - неординарная личность.

"Чудо на Висле", при котором главным командующим был Юзеф Пилсудский, принесло первую победу Польше после триумфа Яна Третьего Собеского под Веной. Вот эти самые важные события в военной истории Польши и отобразил Ян Генрик Розен на своей аллегорической картине, которая должна была украсить польское посольство в Вашингтоне. Но не тут-то было. В 1939 году в посольстве появились коммунисты, которым естественно, очень не понравилось напоминание о имевшем место разгроме Красной Армии на Висле. Картину прикрыли фанерой, и о ней забыли. А когда вспомнили,то разрезали на шесть частей, так как картина была огромная, и вывезли в Варшаву. Вспомнили о картине только в 1992 году, когда к мнению коммунистов никто уже не прислушивался. Картину собрали, отреставрировали в Академии изящных искусств и переправили назад, в Вашингтон. Где она и висит по сей день в польском посольстве на том самом месте, куда предполагал её повесить бывший военный атташе, ставший известным художником - Ян Генрик Розен.

Немного вернусь назад. В 1935 году после окончания работы в папской резиденции в Кастель Гандольфо Розена приглашают расписывать новый костел в городе Подкова Лесна (недалеко от Варшавы).

Вот некоторые из его работ, которые находятся в костеле. Опять Святой Христофор с младенцем Иисусом. Но обратите внимание, насколько интересно это изображение. Венцы над головами образуют ветви прекрасного цветущего деревца, что очень необычно и красиво.

Справа - витражи . И опять,- насколько впечатляющи, но неканоничны изображения Святых. Читала, что некоторые львовяне написали жалобу к Папе Римскому за то, что росписи Розена в Армянском храме противоречат всем церковным канонам. Папа Римский прислал проверяющих во Львов, в результате чего Розен был приглашен расписать летнюю папскую резиденцию.

Грозный Архангел Михаил в одном из польских костелов. Точное месторасположение костела не нашла.

1939 год. Началась Вторая Мировая война. Очевидно то, что в это время Ян Генрик Розен находился в Вашингтоне, спасло ему жизнь. Всем известно как поступали фашисты с лицами еврейского происхождения в Европе. Ведь если Зигмунду Фрейду - ученому с мировой известностью, с таким трудом удалось выехать из Вены, то вряд ли кто-то спасал бы художника Розена.

Во время войны Розен работает военным советником в польском посольстве, но не оставляет свои занятия живописью. Принимает участие в оформлении польского павильона на Всемирной выставке, которая проходила в Нью-Йорке.

Одна из его работ. Не могу сказать о чем рассказывает нам эта картина. Какая-то трагедия из польской истории. Видим траурную процессию, образ Божьей Матери Ченстоховской, щит с польским гербом, королеву на троне...

После окончания войны Розен на Родину больше не вернулся и вторую половину своей жизни провел в Соединенных Штатах Америки, где был очень востребованным художником. Кроме того Розен преподавал сакральное искусство в Джорджтаунском Католическом университетете Вашингтона с 1939 по 1945 год.

1946-1950 г.г. - расписывает часовни в Grace Cathedral Сан-Франциско, где сейчас находится значительная коллекция его работ .

С удовольствием показываю вам "Святое Семейство" Розена. Роспись была заказана меценатом собора. Но заказчику не понравились ангелы и художнику пришлось их зарисовать. Осталось только пустое звездное небо. Интересно, что же не понравилось заказчику? К сожалению, теперь мы это никогда не узнаем.

Фотография отсюда

На другой росписи изображен святой Франциск Ассизский (чье имя носит город Сан-Франциско) и св. Клара Ассизская. Вдалеке, по-видимому, город Ассизи.

Можно чуть-чуть разглядеть, как Розен расписал панели Высокого Алтаря колумбария, который находится в часовне Св.Франциска.

В Википедии отмечается, что наиболее значительными работами Розена являются исторические фрески, написанные в стиле смешения элементов раннего итальянского мастера Джотто и Мантеньи.

Последующие монументальные работы Розена очень впечатляют. Предлагаю ознакомиться с ними.

По эскизам Яна Генрика Розена набраны мозаики Главного купола Кафедрального собора Св.Людовика в городе Сент-Луи, штат Миссури.

Мозаики изображают сцены Ветхого и Нового Завета. Считаются самыми крупными мозаиками в мире - 14 000 квадратных метров.

Вот он - этот необыкновенный купол.

Ян Генрик Розен делал также росписи в англиканском соборе в Вашингтоне - Washington National Cathedral.

Роспись "Погребение Христа".в часовне Св.Иосифа Аримафейского. Для росписи использовалось сусальное золото.

Пожалуй, самой загадочной для меня работой художника является изображение Спасителя в Храме Непорочного Зачатия в Вашингтоне.

"Это самый крупный католический собор в США и по совместительству самое высокое здание в Вашингтоне (около 100 метров). Его строительство началось в 1920-х годах, было приостановлено во время Великой депрессии и закончено в 60-х. Храм построен в неовизантийском стиле (в том же, что Вестминстерский собор в Лондоне) – с приземистыми куполами, мозаикой и керамическими медальонами".

Полностью построен из камня, кирпича и черепицы. Стальные конструкции не применялись.

Как видим - храм огромный. Направляемся в его самую дальнюю часть.

Сейчас я вам покажу то, что является для меня самым загадочным и потрясным в творчестве Яна Генрика Розена. Под куполом храма находится самое большое мозаичное изображение Иисуса Христа - Спас Вседержитель, или Пантократор, или Спас в Силах. Мозаика создана из кусков тонированного стекла.

Обращаемся к Википедии: "Входя в храм, человек оказывался под покровом Христа. Поясное изображение Пантократора вписывали в "окулюс" (лат. oculus — "глазок, круг, орбита") — радужное обрамление в форме круга. Мотив радуги создавал впечатление, будто Пантократор парит в небесах, а купол зрительно преображался в "свод небесный".

Никогда не испытывала того чувства, которое испытала при первом взгляде на изображение Спасителя Яна Генрика Розена. Что это? Его собственная трактовка? Вызов всем церковным канонам?

Во-первых - поза. Спаситель, одетый в красную тогу сидит в позе буддийского монаха. По всем канонам Христос должен сидеть на престоле-троне, как правитель всего Мира.

Нашла похожее изображение. В красных одеждах и с воздетыми руками Спаситель изображен на Изенгеймском Алтаре, но этот сюжет относится к "Воскресению".

Грозен, очень грозен Спаситель! А обратите внимание на эти крестообразные пучки пламени вокруг нимба, которые очень напоминают некоторым посетителям храма горящие кресты Ку-Клукс-Клана.

И еще - непривычный лик Спасителя. Но просмотрев изображения Иисуса Христа на ранних картинах, можно обнаружить, что Розен всегда изображал его именно так.

Слева роспись "Тайная вечеря" в Львовском Армянском соборе. Справа - икона, написанная Розеном в1941 году, которая хранится в The Ukrainian Museum and Library of Stamford, Connekticut

Смотрим на лик Спасителя. (Кто интересуется подробностями - сюда). Оказывается, в Восточной иконографии очень распространен следующий прием : одна половина лица изображается так, что она выглядит грозно, а другая половина - умиротворенно и спокойно. Если закрыть ладонью поочередно правую и левую половину лица, то можно убедиться, что Розен использовал именно этот прием Восточной иконографии. Некоторые исследователи пишут, что даже цвет глаз - разный. Но по подобным фрагментам, конечно, трудно судить об этом.

Но что больше всего меня впечатлило, так это изображение следующих существ в красных одеждах. Сплошные загадки. У ног Спасителя их - семь. Четверо в белых одеждах, и трое - самых суровых - в красных мантиях, из-под которых виднеются концы разноцветных крыльев. Но обратите внимание на их обувь. Многим она напоминает копыта...

"Пантократор в куполе — это Всеобъемлющий Христос. Поэтому под Его изображением, в простенках между окон барабана купола, помещали образы Сил Небесных — Архангелов с лабарумами, как посредников, передающих Божественную волю в тварный мир." (Из Словаря изобразительных искусств).

Что хотел нам донести своим видением Сил небесных этот удивительный художник? О чем предупреждал ? Что за знаки у них на нимбах? А, может, это просто мое разыгравшееся воображение, подпитанное этим красным цветом.

Вот они - Архангелы с лабарумами- на старинных византийских мозаиках. (Лабарум (хоругвь) — длинное древко с перекладиной, на которой закреплена ткань). Крылья византийских Архангелов несколько напоминают крылья Архангелов Розена, что немного успокаивает. Но они ведь босиком!

А еще посмотрите - за фигурами в красном видна радуга. Очень она мне нравится. "В Библии радуга появилась после всемирного потопа как символ прощения человечества, союза Бога и человечества и того, что потопа никогда больше не будет (Быт.9:12-17).". Но опять загадка - в радуге у Розена всего три цвета - красный, желтый и зеленый.

Есть варианты изображения Вседержителя, где Он восседает именно на радуге, а не на престоле. Отсюда и поза такая, которую Вы сравнили с позой буддийского монаха. Вот, например:

Отсюда

И цвета радуги честно друг в друга перетекают у Розена, тут загадок нет. Огненные языки над нимбом Спасителя - это, конечно, преувеличение иконописца. Впрочем, вполне объяснимое в контексте такого "пламенного" Вседержителя. А вообще это - контуры креста, так называемый крестчатый нимб, являющийся неотъемлемым иконографическим атрибутом Христа. На ногах у ангелов - просто сапоги, довольно обычный византинизм. В их нимбах - голгофские Кресты (кресты с горочками) и белым, так называемые тороки или послухи. Вообще это просто повязки на волосы, но их считают символом постоянного слышания воли Бога - тоже обычный атрибут ангелов на иконах Восточной Церкви.

Наверное, хватит загадок, символики и красного цвета. Приглашаю вас перенестись в Вашингтон и самостоятельно посетить Храм Непорочного Зачатия. ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЯЕТ! Предупреждаю - трафик!

Сан-Францско, Голливуд, Питтсбург, Буффало, Мемфис... Думаю, что это еще не весь список, где можно увидеть произведения Яна Генрика Розена. Он прожил очень долгую и, думаю, очень насыщенную жизнь. Умер на 92-ом году в Арлингтонской больнице, недалеко от Вашингтона. Американский Совет по польской культуре запланировал поставить памятник этому замечательному художнику. Проект памятника разработан архитектором Гордоном. Но поставлен памятник или нет - мне неизвестно.

С сожалением расстаюсь с Розеном и с его удивительными для меня произведениями. Буду очень благодарна за любую дополнительную информацию.

Как всё взаимосвязано в этом мире - ехала во Львов, чтобы побольше узнать о Иоганне Грегоре Пинзеле и Артуре Гроттгере, а познакомилась еще с двумя интереснейшими личностями - Игнацием Яном Падеревским и с Яном Генриком Розеном. И все они оказались каким-то образом связанными между собой.

Пусть же любовь и восхищение настоящих и грядущих поколений будет данью памяти большим талантам, которые оставили такой значимый след на этой земле.

Еще раз смотрим на роспись Розена "Похороны Св.Одилона".

Средний монах оглядывается назад - не призыв ли это к нам, к настоящим, не забывать тех, кто ушел в прошлое, которое со временем становится всё дальше и дальше. Но все те, кто прошли, жили, любили, радовались, страдали, верили и творили .

«О святой Одилон, душ усопших покровитель!

Идем толпою – мы, усопшие – за твоим гробом.

Забыты мы были живыми..."

Комментарии (1):

Paul_V_Lashkevich

24-08-2018-20:35

удалить

Перейти к дневнику

Пятница, 24 Августа 2018 г. 18:25ссылка Paul_V_Lashkevich

http://www.kievao.com.ua/index.php?option=com_cont...A2009-08-19-22-31-48&Itemid=28 ( Стінописи Вірменського собору у Львові. : )

(Добавил ссылку к себе в дневник)

Пятница, 24 Августа 2018 г. 18:25ссылка Paul_V_Lashkevich

http://www.kievao.com.ua/index.php?option=com_cont...A2009-08-19-22-31-48&Itemid=28 ( Стінописи Вірменського собору у Львові. : )

(Добавил ссылку к себе в дневник)

Комментарии (1):

вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник PL - Художник Ян Генрик Розен | Paul_V_Lashkevich - Дневник Paul_V_Lashkevich |

Лента друзей Paul_V_Lashkevich

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»