предыдущая, четвёртая часть находится здесь на странице от 7 декабря 2009 года.

Панорамные фотографии далее в тексте выполнены Артуром Чирковым

Земля Тавриды хранит много удивительных загадок: таинственные города, крепости, пещеры, обитаемые и необитаемые…

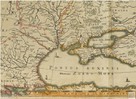

Так из летописей историкам было известно о существовании на полуострове Корсуни, одного из крупнейших городов в восточной Европе. Иногда весь полуостров называли по имени этого загадочного города. На картах из «Атласа» фламандского картографа Герарда Меркатора, относящихся к 1590-93 годам, все надписи сделаны по-латыни, в том числе и название полуострова – Таврика Корсуньская.

На карте Исаака Массы 1633 года полуостров также назван Таврикой Корунской, но прилегающие к Азовскому морю области уже называются по-новому, а именно - «Крым или татарский перекоп».

На следующей карте 1700 года Буковина названа Татарией буковинской, а пространство от устья Днепра до Чугуева названо Малой Татарией.

[699x532]Только в результате первых археологических раскопок начале 19 века и после открытия развалин Херсонеса специалисты пришли к единому мнению, что античный Херсонес и средневековый Корсунь, место крещения князя Владимира – это один и тот же город, стоявший на окраине современного Севастополя. В античном городе сохранились руины стен с башнями, фрагменты кварталов, храмов, театра, мастерских и других зданий.

[699x532]Только в результате первых археологических раскопок начале 19 века и после открытия развалин Херсонеса специалисты пришли к единому мнению, что античный Херсонес и средневековый Корсунь, место крещения князя Владимира – это один и тот же город, стоявший на окраине современного Севастополя. В античном городе сохранились руины стен с башнями, фрагменты кварталов, храмов, театра, мастерских и других зданий.

Во времена великого переселения народов (4-7 века) под ударами кочевых племен погибли почти все центры античной цивилизации в Северном Причерноморье — Ольвия, Феодосия, Пантикапей, Фанагория и многие другие. Херсонес не только пережил эти трудные века, но превратился в самый крупный в Восточной Европе город Византийской империи. Способствовал этому и тот факт, что расположен он был на берегу одной из самых удобных в Крыму бухт.

Однако, в первой половине XVI века Херсонес был покинут жителями, и стал мертвым городом. Один из древнейших городов мира не пережил турецкого нашествия. Первые русские военные топографы и ученые-путешественники обнаружили его развалины только в конце XVIII века.

За время своего существования город неоднократно перестраивался. То обстоятельство, что Херсонес стоит на камне и построен из камня, обеспечило относительно хорошую сохранность фрагментов древних зданий.

Некоторые из них возвышаются до уровня перекрытия, от других остались только фундаменты или несколько нижних рядов кладки. Как и в случае с легендарной Троей, археологи имели дело с несколькими Херсонесами, лежащими один над другим.

В нескольких десятках километров от развалин Корсуни в глубь полуострова находится ещё одно старинное поселение - город Бахчисарай. Когда упоминают это название, то по привычке, сложившейся у нескольких поколений, мы представляем себе резиденцию Крымского хана: дворец и мечеть. Привычка эта сложилась во многом благодаря поэме А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и популярности балета с тем же названием.

И мало кто знает, что город этот знаменит не только ханской резиденцией. Из глубины веков до нас дошли свидетельства активной деятельности в этом районе представителей разных народов и государств. Так в окрестностях Бахчисарая находился пещерный город Чуфут-кале, в котором довольно длительное время проживали караимы. А буквально в нескольких километрах от него на берегу реки Альма сохранились остатки римского укрепления. Ряд скифских городищ, располагавшихся в этом же районе, свидетельствует о длительном проживании, пожалуй, самого многочисленного этноса. По преданиям в пещерных городах, тянущихся от Инкермана в глубь Крыма, жили преимущественно скифы, которым святой Апостол Андрей Первозванный проповедовал Евангелие.

ниже: памятник Андрею Первозванному рядом с Владимирским собором

В 96 году по РХ. Климент, епископ Римский, сосланный из Рима на работу в инкерманские каменоломни, застал в Крыму уже до 200 тысяч христиан последователей святого Андрея Первозванного. Святой Климент продолжал учение Христово, начатое Апостолом Андреем и оставил по смерти своей 75 христианских храмов, устроенных в горных пещерах. В первых веках христиане для совершения богослужения вынуждены были прятаться в пещерах и катакомбах. Цепь пещерных городов тянулась от Инкермана до Бахчисарая. Первые христиане Крыма, жившие в горных кельях и составили епископию первого святителя Климента Римского.

известняковые горы Инкермана

В царствование греческих императоров Валериана и Галлиена около 182 года по Р.Х., переселившиеся в Крым готы также приняли здесь христианство. А в 323 году, в царствование Константина Великого, у них была уже в Крыму самостоятельная епархия, и епископ Феофил присутствовал на Первом Вселенском Соборе, в 325 году, под актами которого и подписался. В царствование императора Констанция (337-361 гг.) вследствие успешной проповеди греческих миссионеров христианство еще больше распространилось в Крыму между готами, свидетельством чему стало основание священником Авдием мужских и женских обителей.

Последняя четверть. XV - конец XVIII в. - последний период жизни Мангупа. После захвата крепости турками (1475 г.) христианское население быстро сокращается, полностью исчезая к середине XVII в.

Одна из пещер, получившая впоследствии название Успенский скит, превратилась со временем в монастырь, а в период турецкой оккупации туда была перенесена епископская кафедра из столицы княжества Феодоро.

Существуют различные предания о преобразовании церкви Успенской скалы в монастырь во второй половине ХV века. Согласно одному из них образованию монастыря предшествовало чудесное явление на этой скале иконы Богородицы. Когда южным побережьем Крыма овладели турки, то связи между христианами внутреннего Крыма с южным берегом сделались затруднительными. Именно в это трудное время в Успенской скале и появился монастырь.

А греческое поселение у подножия ее скалы стало называться Марьиным (не позднее XVI века). Кипчаки называли монастырь Мерьем-Анай, т.е. Матушка Мария.

В путевых заметках, составленных русским посольством в Тавриде, в 1625 году, говорится, что послы по окончании дел у хана, перед возвращением в отечество, служили в селе Марьином, в Успенской скале, благодарственный молебен. Других православных храмов близ ханской столицы не было, а окрестные все были в запустении. К концу XVII века на южном берегу Крыма «благочестие иссякло», монастырь Георгиевский пришел к упадку. Центром всего христианства в Крыму стал Успенский монастырь, осуществлявший гражданское управление и духовное назидание христиан.

Можно сказать, что Успенский монастырь имел значение духовного центра крымских христиан до переселения их в Россию, и сегодня является памятником христианского мира в период мусульманского правления в Крыму.

К середине XVIII века на полуострове сохранилась только одна митрополия, окормлявшая христиан-греков, почти слившихся с турками. По внешнему виду одежды, и по языку: многие уже могли говорить только по-турецки, да и греческий язык претерпел большие изменения. Бесправное положение православных греков Крыма многих толкало на принятие ислама. Грекам не разрешалось обновлять церкви, ставить кресты. К этому времени еще сохранившиеся церкви были похожи скорее на хижины. В них не было не то что серебряных сосудов, но вообще каких-либо предметов, которые могли бы представлять мало-мальскую ценность. Землянки и пещеры заменили дворцы и храмы православных греков. Регламентировалось даже чтение Евангелия - в грамотах, выдаваемых султаном митрополитам, говорилось: «Митрополитам и прочим священникам в домах своих,… равно как и в знатных домах, службу по закону отправлять; Евангелие читать тихо, без поставления ламп и свеч, также без кадила и жезла, не облачаясь в ризу и не садясь в кресло».

Греки не имели школ, население было неграмотным. Им не разрешалось говорить на родном языке, так что греческий язык использовался только в молитвах и церковном богослужении.

Мусульмане, приучая своих детей к стрельбе, позволяли им стрелять в престарелых христиан. Ханы часто собирали христиан со всех селений и заставляли их работать месяцами бесплатно, причем на самых тяжелых работах.

Все правительственные чиновники при объезде деревень останавливались со всем своим штатом обыкновенно у священников, на обязанности которых лежало не только кормить и удовлетворять всем прихотям гостей, но и платить им за честь посещения под названием «тышъ парасы», т.е. деньги за действие зубов. Это плата за то, что важные гости утруждали свои благородные зубы на еду в том доме, который они посещали. Священники, поневоле принимая на себя подобные тягости, служили посмешищем и забавою для мусульманских властей; не раз получали побои не только от них, но даже и от рабов; иногда видели оскорбленными своих жен и дочерей, — но все это должны были переносить с христианским терпением.

Успенский монастырь — светильник и опора христиан Крыма пережил господство ислама на полуострове и в своем прошлом и настоящем отражает историю зарождения и распространения христианства в Крыму.

В середине XIX в. русское правительство начинает возрождать отдельные христианские памятники Крыма. 15 августа 1850г. состоялось торжественное открытие Успенского скита.

Количество монахов в монастыре не было постоянным: в конце XIX в. их насчитывалось до 30 человек. К началу XX в. в монастыре функционировало уже пять храмов. Первый из них, в честь Успения Богоматери, был устроен в древней пещерной церкви монастыря. Пещерный храм Святого Марка, ниже Успенской церкви, появился в 1859г. на пожертвования симферопольского чиновника Марка Айвазова. Храм Константина и Елены был построен под скалой в 1857г. на деньги Елизаветы Борковой.

Храм Георгия Победоносца в 1875 г. был воздвигнут на противоположной стороне оврага. Его ктитором выступил генерал Петровский. Пятый храм, в честь Иннокентия Иркутского, был построен в 1896г. в память об архиепископе Иннокентии на средней площадке скита.

Кроме храмов, на территории монастыря был еще ряд сооружений: в 1862г. на средней площадке находились дом настоятеля и двухъярусный трапезный корпус. Там размещались трапезная, кухня с пекарней и шесть келий. Для остальных обитателей были высечены 16 келий в скале и две построены под скалой. Для приема посетителей в 1867г. выстроили два двухэтажных дома. При въезде из города в монастырь были устроены ворота и две кельи. На территории монастыря сооружены фонтан и бассейн, проложена новая дорога в Бахчисарай, вырублена в скале лестница из 84 ступеней, ведущая на монастырское плато.

В 1920 г. монастырь был закрыт.

недавно восстановленный Владимирский собор: