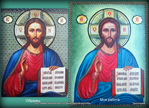

Больше пяти лет назад я попробовала себя в иконописи. Написала 6 икон. И только первая не давала мне покоя. Еще тогда, мои лирушные друзья-профессионалы компетентно указали мои ошибки, которых больше я не повторяла. Теперь эта первая работа вызывает у меня улыбку, к сожалению, исправить ее невозможно. И вот пришло ко мне непреодолимое желание написать Господа заново. Хвастаюсь, критику приветствую. А с вами хочу поделиться собранной информацией о необходимости осящения икон.

В древности не существовало практики освящения икон. Об этом мы находим свидетельства VII Вселенского собора, где говорится, что иконы святы подобием изображения изображенному лицу и надписанием имени, которое подтверждает это подобие.

Надобность в особом чине освящения появилась только тогда, когда сами изображения перестали быть «подобными» в исконно древнем понимании. То есть тогда, когда они перестали выражать очевидным образом святость изображенного лица и верующие стали просить священнослужителей сделать что-нибудь для того, чтобы образ стал святым.

Практика освящения возникла сначала на Западе. Обряд представлял собой окропление иконы святой водой с чтением особой молитвы. Однако, чин освящения не может сделать из несвященного образа священный. Потому что, если данное изображение не икона по своему стилю и художественным свойствам — оно не станет иконой через окропление святой водой.

Значит, единственное понимание акта освящения иконы — это воспринимать освящение как принятие данного образа Церковью, с тем, чтобы этим освящением удостоверить, что образ достоин (имеет нужные качества), дабы быть включенным в литургическую жизнь Церкви. А верующие действительно могут молиться перед данным образом Богу и святому, и этот образ поможет правильной молитве. При этом священник должен достаточно хорошо разбираться в подобных вопросах, для чего и существуют дисциплины «богословие иконы» или «православное иконоведение (иконология)». Источник

"По такому чину, который содержится в наших требниках, в старину иконы не освящались, - пишет Архимандрит Зинон. Называется он чином благословения, а не освящения, и должен рассматриваться как одобрение Церковью данного образа, а не как некий сакраментальный акт. Ведь никому не придет в голову, купив новое Евангелие, перед началом чтения освящать его. В иконе почитается не вещество, а изображенное лицо. Надпись необходима, как раньше выражались, для того, чтобы утвердился дух молящегося, то есть, чтобы молящийся точно знал, к кому обращается, потому что иконография многих святых сходна." Источник

Надпись имени святого – подобна наречению имени младенца. В древности её делал не иконописец, а архиерей, удостоверяя таким образом, что икона выполнена канонически верно. Сейчас это действие заменил чин освещения иконы, после которого мы не сомневаемся, что на нас смотрит лик конкретного святого, которому можно молиться, а значит, работа становится иконой. Источник

Таким образом, в наше время иконы стали освящать для подтверждения святости изображаемого. Собственно данное действие можно понимать как свидетельство Церкви о том, что канонически верно изображен именно тот, кто надписан, а значит икона подлинна. Важно помнить, что к иконе до освящения необходимо относиться так же благоговейно и почтительно, как и после. Освящая любой другой предмет, мы призываем благодать Духа Святого. Икона же свята уже только потому, что на ней изображены Господь, Богородица или святые. Источник