Таинственный поворот событий

lj_willie_wonka

01-02-2022 13:11

Сюжет для мистической истории

Чтец аудиокниги: «Он откинул крышку люка, ведущего на чердак, и стал медленно подниматься нАверх».

- Но поскольку поднимался он нАверх, а не навЕрх, то он оказался не там, куда попал бы, поднимаясь навЕрх, а в другом пространстве.

Чтец аудиокниги: «…Ещё когда по его отцу устраивали пОминки...»

- Чтобы справить пОминки...

- Надо ехать в Раменки.

- А помИнки?

- Ну как бы напрашивается.

- В Кузьминки?

- Да.

Чтец аудиокниги: «Небо потемнело, словно начался апокалИпсис...»

- А вообще может апокалИпсис затронуть людей, которые ждут апокАлипсиса?

- Вряд ли. Он избирательно должен действовать.

- Исчезают те, кто внутренне согласен с неправильной постановкой ударения?

- Ну да.

Чтец аудиокниги: «Вдруг в этом парке бродят маньякИ?..»

- Проблесковые маньячкИ.

- Их видно издалека?

- Ну да, они же сверкают.

- Они освещают весь парк, и там не страшно ходить.

Чтец аудиокниги: «Он повернул ключ в зАмке зажигания...»

- Да ладно! Вот это поворот!!

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Сюжет для мистической истории

Чтец аудиокниги: «Он откинул крышку люка, ведущего на чердак, и стал медленно подниматься нАверх».

- Но поскольку поднимался он нАверх, а не навЕрх, то он оказался не там, куда попал бы, поднимаясь навЕрх, а в другом пространстве.

Чтец аудиокниги: «…Ещё когда по его отцу устраивали пОминки...»

- Чтобы справить пОминки...

- Надо ехать в Раменки.

- А помИнки?

- Ну как бы напрашивается.

- В Кузьминки?

- Да.

Чтец аудиокниги: «Небо потемнело, словно начался апокалИпсис...»

- А вообще может апокалИпсис затронуть людей, которые ждут апокАлипсиса?

- Вряд ли. Он избирательно должен действовать.

- Исчезают те, кто внутренне согласен с неправильной постановкой ударения?

- Ну да.

Чтец аудиокниги: «Вдруг в этом парке бродят маньякИ?..»

- Проблесковые маньячкИ.

- Их видно издалека?

- Ну да, они же сверкают.

- Они освещают весь парк, и там не страшно ходить.

Чтец аудиокниги: «Он повернул ключ в зАмке зажигания...»

- Да ладно! Вот это поворот!!

Очаровашки

lj_willie_wonka

27-01-2022 04:08

Ведьмы пляшут вокруг мультиварки. Со времён Макбета их стало четыре, прибавилась ещё одна, помоложе. Мультиварка у них вместо котла.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Ведьмы пляшут вокруг мультиварки. Со времён Макбета их стало четыре, прибавилась ещё одна, помоложе. Мультиварка у них вместо котла.

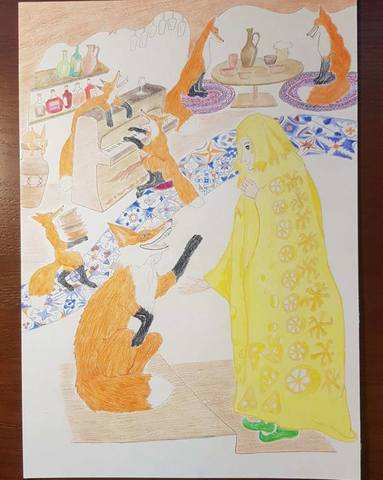

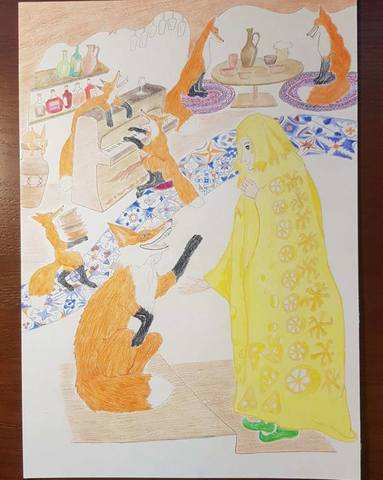

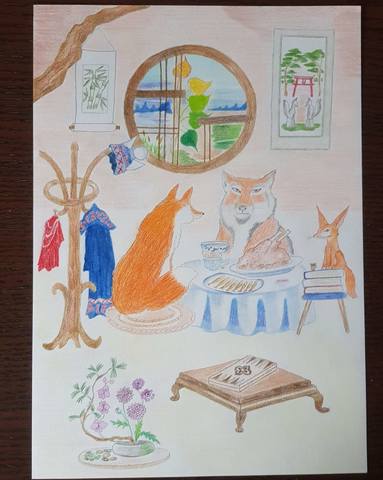

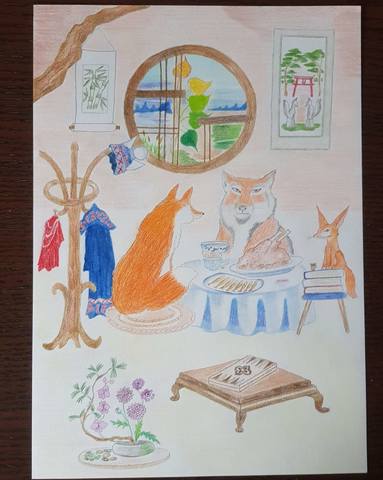

В лисьем пабе

lj_willie_wonka

24-01-2022 23:21

«Лисон и Сырный Дух».

Лисон был в пабе, а в это время туда зашёл по делу Сырный Дух – поставщик. Принёс закуски. Он привозит редкие деликатесные бри, камамберы, лимонный Стильтон... Ещё есть там Винный Дух и Пивной... А Лисон, видно, уже крепко поддал. Вот Сырный Дух его остановил, и лисон ему втирает что-то на лестнице. Целую философию развёл. Объясняет, что сыр ни в коем случае не должен доставаться воронам, а должен всегда доставаться только лисицам. Так как сыра вообще всегда довольно мало. Ну, и так далее.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

«Лисон и Сырный Дух».

Лисон был в пабе, а в это время туда зашёл по делу Сырный Дух – поставщик. Принёс закуски. Он привозит редкие деликатесные бри, камамберы, лимонный Стильтон... Ещё есть там Винный Дух и Пивной... А Лисон, видно, уже крепко поддал. Вот Сырный Дух его остановил, и лисон ему втирает что-то на лестнице. Целую философию развёл. Объясняет, что сыр ни в коем случае не должен доставаться воронам, а должен всегда доставаться только лисицам. Так как сыра вообще всегда довольно мало. Ну, и так далее.

Лисон зимой

lj_willie_wonka

18-01-2022 00:42

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

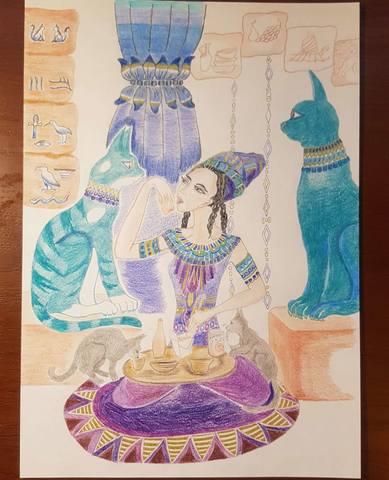

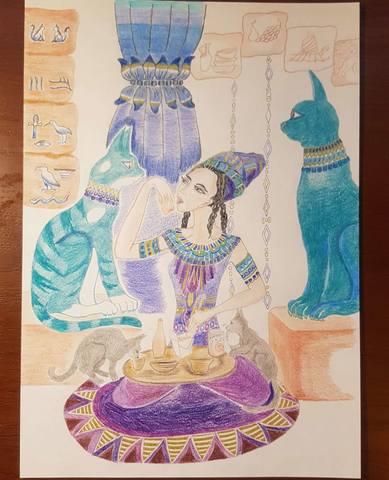

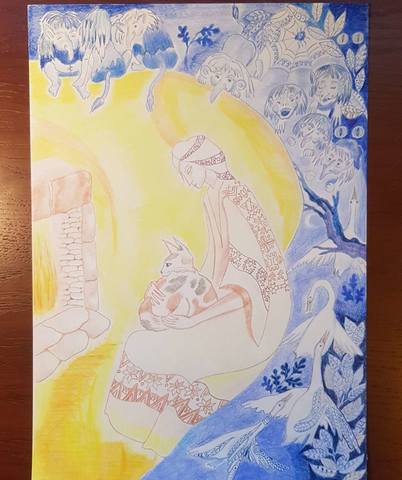

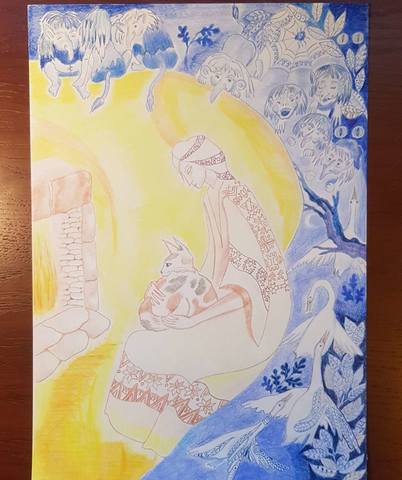

Жрица богини Баст

lj_willie_wonka

09-01-2022 01:17

Это телемическая картинка.

Древнеегипетская жрица жрёт (как ей и положено по должности). Её кошки тоже жрут.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Это телемическая картинка.

Древнеегипетская жрица жрёт (как ей и положено по должности). Её кошки тоже жрут.

Нерпочки

lj_willie_wonka

03-01-2022 00:18

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Nollaig shona daoibh

lj_willie_wonka

25-12-2021 19:48

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

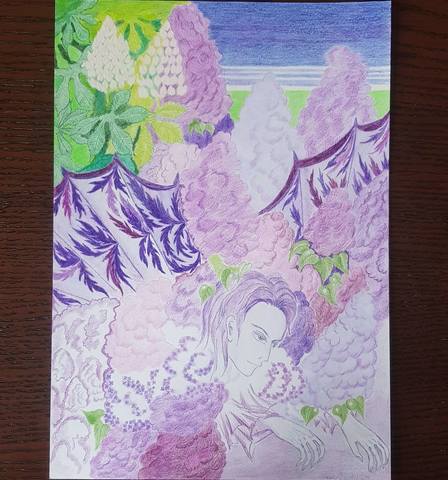

Цветение сирени

lj_willie_wonka

21-12-2021 00:52

"Демон Сирени". Демон высунулся из кустов. Он подманивает людей и уносит к себе в логово, заросшее сиренью. В общем, в период цветения сирени ходить мимо сиреневых кустов надо с осторожностью.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

"Демон Сирени". Демон высунулся из кустов. Он подманивает людей и уносит к себе в логово, заросшее сиренью. В общем, в период цветения сирени ходить мимо сиреневых кустов надо с осторожностью.

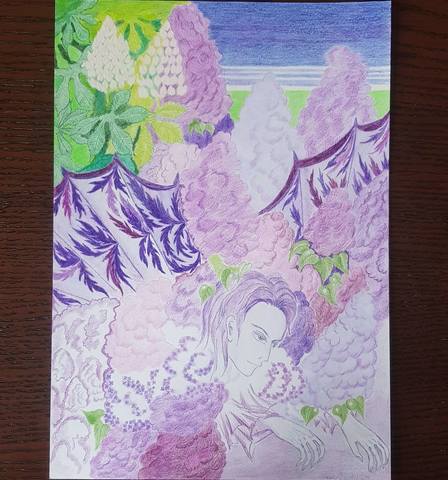

Тем временем где-то в горах

lj_willie_wonka

15-12-2021 20:07

Картинка называется «Прапрабабушка дурного не посоветует».

Рептилька встретилась со своей прапрабабушкой. Та растроганно утирает слезу кружевным платочком. Агата стоит в стороне и делает вид, что всё это в порядке вещей, хотя прапрабабушка у Пильве – дракон.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Картинка называется «Прапрабабушка дурного не посоветует».

Рептилька встретилась со своей прапрабабушкой. Та растроганно утирает слезу кружевным платочком. Агата стоит в стороне и делает вид, что всё это в порядке вещей, хотя прапрабабушка у Пильве – дракон.

Сольвейг

lj_willie_wonka

06-12-2021 01:44

Картинка называется «Сольвейг и троллики».

Сольвейг сидит с кошкой. Поёт небезызвестную песню. А троллики лесные вокруг неё исподтишка концентрируются. Тоже любят музыку. Грига.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Картинка называется «Сольвейг и троллики».

Сольвейг сидит с кошкой. Поёт небезызвестную песню. А троллики лесные вокруг неё исподтишка концентрируются. Тоже любят музыку. Грига.

Хоть узнаем что-нибудь

lj_willie_wonka

01-12-2021 23:23

Задание. Прочитайте повесть Владимира Одоевского «Сильфида» (1837). Представьте себе, что перед вами студенты-филологи, которые, конечно, могут сделать литературоведческий анализ этого текста, но ничего не понимают в химии. Прокомментируйте для них отдельные фрагменты повести с точки зрения химика. (Задача – увлечь аудиторию, чтобы вас слушали с открытым ртом).

Тимофей Осинцев

Химический факультет, 1 курс

Сильфида и сульфиды1

(химия в повести “Сильфида”)

Прочитав повесть Владимира Одоевского “Сильфида”, задаешься вопросом, имеется ли хоть какое-то рациональное зерно во всем многообразии алхимических и кабалистических практик, представленных в рассказе автора. Неужели продолжительное потребление “солнечной воды”, настоянной на бирюзовом перстне, может открыть новый чудный мир элементарных духов и тонких материй?

Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден – нет, нет, и еще раз нет! Современная наука, к счастью, ушла от средневековых представлений о стихиях, соответствующих им духах, глубинной связи металлов, планет, символов и прочих мистических идей. Однако следует помнить, что химия во многом наследует, как ни странно, алхимии.

Если спросить у человека, далекого от химической науки, что приходит ему на ум, когда он слышит слово “химия”, то, вероятно, он ответит: “Колбы, склянки, мензурки, длинные и непонятные названия, взрывы, элементы, химические превращения”. И это действительно ряд понятий, так или иначе связанных с химией. Но колбы и другую знакомую нам лабораторную посуду мы видим на алхимических гравюрах; первую химическую номенклатуру придумали алхимики; названия некоторых веществ остаются неизменными с XIII-XIV веков, например, известная многим “царская водка” (калька с лат. aqua regia) названа так из-за способности растворять золото, “царя металлов”. И это далеко не всё! Методом проб и ошибок алхимики научились анализировать состав природных соединений, выделять металлы из руд, осуществлять некоторые простейшие превращения, применять полученные вещества в медицине.

Вернемся теперь к тексту рассказа, а точнее, к фрагменту третьего письма, в котором главный герой рассказывает о достижениях “его кабалистов и алхимиков”, среди которых: превращение любых металлов друг в друга, превращение свинца в золото и создание яхонта из глины. Возможны ли эти чудеса сегодня? Давайте разберемся.

Превращение одного металла в другой, к большому сожалению, практически невозможно. Металлы, как и все вещества, как мы теперь знаем, состоят из атомов, причем, к примеру, железо состоит только из атомов железа, а свинец только из атомов свинца. Можно ли как-то “разобрать” атом свинца на составные части, и затем “собрать” из них атом железа или же “добавить” что-то к атому железа, чтобы получить свинец? Долгое время считалось, что нет, но на рубеже XIX и XX веков было открыто явление радиоактивности – самопроизвольного распада ядер “тяжелых” атомов. Логическим продолжением стал обратный процесс – искусственный синтез “тяжелых” атомов из более легких, но только единичных атомов, не граммов и не килограммов.

Как мы уже выяснили, превратить свинец в золото по-настоящему невозможно, но создать видимость такого превращения очень просто! Достаточно взять растворы ацетата или хлорида свинца и иодида калия и слить их при нагревании. Когда получившийся раствор остынет, из абсолютно прозрачной жидкости начнут выпадать золотистые чешуйки иодида свинца, которые вполне можно принять за настоящее золото. Этот опыт называется “Золотой дождь” и часто демонстрируется на занятиях по химии. Могли ли алхимики наблюдать подобное? В общем, да. Ацетат свинца известен со времен Древнего Рима, он использовался как подсластитель в кулинарии, что, скорее всего, не самым лучшим образом отражалось на здоровье римлян, так как свинец токсичен для организма. Иодид калия же можно получить из морских водорослей, родственников ламинарии, морской капусты, которую мы употребляем в пищу как раз для устранения дефицита йода в организме.

Перейдем, по-моему, к самому интересному – созданию рубинов и сапфиров из глины. Кажется, что это еще более безумная идея, чем превращение свинца в золото, но это абсолютно гениальная догадка неназванного алхимика, труд которого читает главный герой повести. С точки зрения химии, и сапфиры, и рубины – это корунд, оксид алюминия (разная окраска объясняется примесями других металлов), глина – алюмосиликат (соединение алюминия и кремния), выделить из которого нужный нам оксид довольно просто. Мог ли действительно тот алхимик создать рубины? Нет, так как для такого превращения нужна очень высокая температура и достаточно чистые реагенты. Первые искусственные рубины были получены во Франции в 1837 году, в том же году была опубликована обсуждаемая нами повесть.

Эпизод же с настаиванием воды на бирюзовом перстне представляется не очень содержательным с точки зрения химии. Натуральная бирюза не устойчива к длительномуЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Задание. Прочитайте повесть Владимира Одоевского «Сильфида» (1837). Представьте себе, что перед вами студенты-филологи, которые, конечно, могут сделать литературоведческий анализ этого текста, но ничего не понимают в химии. Прокомментируйте для них отдельные фрагменты повести с точки зрения химика. (Задача – увлечь аудиторию, чтобы вас слушали с открытым ртом).

Тимофей Осинцев

Химический факультет, 1 курс

(химия в повести “Сильфида”)

Прочитав повесть Владимира Одоевского “Сильфида”, задаешься вопросом, имеется ли хоть какое-то рациональное зерно во всем многообразии алхимических и кабалистических практик, представленных в рассказе автора. Неужели продолжительное потребление “солнечной воды”, настоянной на бирюзовом перстне, может открыть новый чудный мир элементарных духов и тонких материй?

Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден – нет, нет, и еще раз нет! Современная наука, к счастью, ушла от средневековых представлений о стихиях, соответствующих им духах, глубинной связи металлов, планет, символов и прочих мистических идей. Однако следует помнить, что химия во многом наследует, как ни странно, алхимии.

Если спросить у человека, далекого от химической науки, что приходит ему на ум, когда он слышит слово “химия”, то, вероятно, он ответит: “Колбы, склянки, мензурки, длинные и непонятные названия, взрывы, элементы, химические превращения”. И это действительно ряд понятий, так или иначе связанных с химией. Но колбы и другую знакомую нам лабораторную посуду мы видим на алхимических гравюрах; первую химическую номенклатуру придумали алхимики; названия некоторых веществ остаются неизменными с XIII-XIV веков, например, известная многим “царская водка” (калька с лат. aqua regia) названа так из-за способности растворять золото, “царя металлов”. И это далеко не всё! Методом проб и ошибок алхимики научились анализировать состав природных соединений, выделять металлы из руд, осуществлять некоторые простейшие превращения, применять полученные вещества в медицине.

Вернемся теперь к тексту рассказа, а точнее, к фрагменту третьего письма, в котором главный герой рассказывает о достижениях “его кабалистов и алхимиков”, среди которых: превращение любых металлов друг в друга, превращение свинца в золото и создание яхонта из глины. Возможны ли эти чудеса сегодня? Давайте разберемся.

Превращение одного металла в другой, к большому сожалению, практически невозможно. Металлы, как и все вещества, как мы теперь знаем, состоят из атомов, причем, к примеру, железо состоит только из атомов железа, а свинец только из атомов свинца. Можно ли как-то “разобрать” атом свинца на составные части, и затем “собрать” из них атом железа или же “добавить” что-то к атому железа, чтобы получить свинец? Долгое время считалось, что нет, но на рубеже XIX и XX веков было открыто явление радиоактивности – самопроизвольного распада ядер “тяжелых” атомов. Логическим продолжением стал обратный процесс – искусственный синтез “тяжелых” атомов из более легких, но только единичных атомов, не граммов и не килограммов.

Как мы уже выяснили, превратить свинец в золото по-настоящему невозможно, но создать видимость такого превращения очень просто! Достаточно взять растворы ацетата или хлорида свинца и иодида калия и слить их при нагревании. Когда получившийся раствор остынет, из абсолютно прозрачной жидкости начнут выпадать золотистые чешуйки иодида свинца, которые вполне можно принять за настоящее золото. Этот опыт называется “Золотой дождь” и часто демонстрируется на занятиях по химии. Могли ли алхимики наблюдать подобное? В общем, да. Ацетат свинца известен со времен Древнего Рима, он использовался как подсластитель в кулинарии, что, скорее всего, не самым лучшим образом отражалось на здоровье римлян, так как свинец токсичен для организма. Иодид калия же можно получить из морских водорослей, родственников ламинарии, морской капусты, которую мы употребляем в пищу как раз для устранения дефицита йода в организме.

Перейдем, по-моему, к самому интересному – созданию рубинов и сапфиров из глины. Кажется, что это еще более безумная идея, чем превращение свинца в золото, но это абсолютно гениальная догадка неназванного алхимика, труд которого читает главный герой повести. С точки зрения химии, и сапфиры, и рубины – это корунд, оксид алюминия (разная окраска объясняется примесями других металлов), глина – алюмосиликат (соединение алюминия и кремния), выделить из которого нужный нам оксид довольно просто. Мог ли действительно тот алхимик создать рубины? Нет, так как для такого превращения нужна очень высокая температура и достаточно чистые реагенты. Первые искусственные рубины были получены во Франции в 1837 году, в том же году была опубликована обсуждаемая нами повесть.

Эпизод же с настаиванием воды на бирюзовом перстне представляется не очень содержательным с точки зрения химии. Натуральная бирюза не устойчива к длительному

Przeklady z fijolkiem

lj_willie_wonka

29-11-2021 02:57

У моего любимого польского поэта К.И. Галчиньского есть «Песнь о солдатах с Вестерплятте» (1939):

Kiedy sie wypelnily dni

i przyszlo zgina'c latem,

prosto do nieba czw'orkami szli

zolnierze z Westerplatte.

(Типа: Когда пробил урочный час

И пришлось погибнуть летом,

Прямиком на небо по четверо шли

Солдаты с Вестерплятте).

И есть прекрасный перевод Давида Самойлова, наверняка все его знают:

Когда пришли лихие дни

и сгинули солдаты,

на небо строем пошли они,

солдаты с Вестерплятте.

(…)

И тот, кто взор и слух напряг,

услышит отдалённо

в высоких тучах мерный шаг

Морского батальона.

и т.д. и т.п., не помню.

И вроде бы ВСЁ ХОРОШО. Но! Вчера один незнакомый мне поляк в Твиттере это осовременил чуток. Говорит, что вся честь в целом принадлежит Галчиньскому, но он предлагает такое развитие темы:

Kiedy sie wypelnily dni

i przyszlo zgina'c latem,

prosto do nieba czw'orkami szli

z falszywym certyfikatem.

(Последняя строчка – «с фальшивым сертификатом». Всё остальное – так же). И вот тут уже переводом Самойлова не воспользуешься, чтобы наскоро до русских донести всю соль. Всё равно приходится на пальцах, коряво, извиняясь…

О чём это говорит? О том, что как ни старайся при переводе, всё равно на все случаи жизни соломки не подстелешь, потому что стихотворение продолжает жить своей жизнью, а в случае удачного, жизнеспособного перевода ещё хуже – уже два стихотворения продолжают жить в двух разных языках своей жизнью. Но делать-то чё? И это ещё элементарный случай, здесь нет ничего сложного.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

У моего любимого польского поэта К.И. Галчиньского есть «Песнь о солдатах с Вестерплятте» (1939):

Kiedy sie wypelnily dni

i przyszlo zgina'c latem,

prosto do nieba czw'orkami szli

zolnierze z Westerplatte.

(Типа: Когда пробил урочный час

И пришлось погибнуть летом,

Прямиком на небо по четверо шли

Солдаты с Вестерплятте).

И есть прекрасный перевод Давида Самойлова, наверняка все его знают:

Когда пришли лихие дни

и сгинули солдаты,

на небо строем пошли они,

солдаты с Вестерплятте.

(…)

И тот, кто взор и слух напряг,

услышит отдалённо

в высоких тучах мерный шаг

Морского батальона.

и т.д. и т.п., не помню.

И вроде бы ВСЁ ХОРОШО. Но! Вчера один незнакомый мне поляк в Твиттере это осовременил чуток. Говорит, что вся честь в целом принадлежит Галчиньскому, но он предлагает такое развитие темы:

Kiedy sie wypelnily dni

i przyszlo zgina'c latem,

prosto do nieba czw'orkami szli

z falszywym certyfikatem.

(Последняя строчка – «с фальшивым сертификатом». Всё остальное – так же). И вот тут уже переводом Самойлова не воспользуешься, чтобы наскоро до русских донести всю соль. Всё равно приходится на пальцах, коряво, извиняясь…

О чём это говорит? О том, что как ни старайся при переводе, всё равно на все случаи жизни соломки не подстелешь, потому что стихотворение продолжает жить своей жизнью, а в случае удачного, жизнеспособного перевода ещё хуже – уже два стихотворения продолжают жить в двух разных языках своей жизнью. Но делать-то чё? И это ещё элементарный случай, здесь нет ничего сложного.

В гостях у лисона

lj_willie_wonka

25-11-2021 20:18

Картинка называется «Чай с уткой».

У лисона в гостях друзья - Тибетская Лиса и Фенек. Сидят, пьют чай с уткой. Это обычное угощение в доме лисона. У Тибетской Лисы в чашке, конечно, цампа (тибетский чай с мукой / зерном и сливочным маслом, ячьим).

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Картинка называется «Чай с уткой».

У лисона в гостях друзья - Тибетская Лиса и Фенек. Сидят, пьют чай с уткой. Это обычное угощение в доме лисона. У Тибетской Лисы в чашке, конечно, цампа (тибетский чай с мукой / зерном и сливочным маслом, ячьим).

Лапка каппы, или Взрыв мозга

lj_willie_wonka

23-11-2021 19:27

Обсуждаем с candelabra и

candelabra и  seimei93 вывеску:

seimei93 вывеску:

- Вот яркий пример прекрасного дизайна. Что это – лафа кафы? Лапа капы? Лаша кашы?!

- Лапка каппы. Каша лажЫ. Лайфхак факап.

- Хотя, если на Каме развести лам... то в этом появится некий смысл.

- А они выживут в таком климате?

- Пригласить тибетских лам.

- Раздать им капы?

- ЛАА КАЫ.

- Приполз Каа.

- Отрастил лапы.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Обсуждаем с

candelabra и

candelabra и  seimei93 вывеску:

seimei93 вывеску:

- Вот яркий пример прекрасного дизайна. Что это – лафа кафы? Лапа капы? Лаша кашы?!

- Лапка каппы. Каша лажЫ. Лайфхак факап.

- Хотя, если на Каме развести лам... то в этом появится некий смысл.

- А они выживут в таком климате?

- Пригласить тибетских лам.

- Раздать им капы?

- ЛАА КАЫ.

- Приполз Каа.

- Отрастил лапы.

Разговоры с собой

lj_willie_wonka

22-11-2021 23:06

- Отголоски древнеирландской мифологии в русской литературе: «Мы с верным Фингалом грозу переждали / И вышли стрелять дупелей».

- Полькое rz [ж] исторически развилось из [р’]. Кто-то картавил. Да и вообще все языковые изменения именно так и происходят: кто-то картавил, какая-то сволочь гнусавила, кто-то тупил…

- Нет, скаф- в слове cкафандр не родственно слову шкаф. А жаль; как было бы образно: шкаф, в нём мужик...

- Если «кушать» о себе – это некультурно и относит говорящего к носителям просторечия, то тогда Волк в басне «Волк и ягнёнок» был ещё и безграмотным? «Ты виноват уж тем, что хочется мне КУШАТЬ!!!...» - сказал - и вмиг к столбу позора пригвождён.

- Ну, как студенты прочитают «Сильфиду» Одоевского? Обыкновенно прочитают. Напрягутся – и прочитают. Язык, конечно, для них не сахар, 1837-го года повесть, но! «Светская жизнь бесит, книги также бесят, а здесь, вообрази себе мое счастие, со мной нет ни одной книги! этого счастия описать нельзя - надобно испытать его», - мне кажется, это им должно быть близко.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

- Отголоски древнеирландской мифологии в русской литературе: «Мы с верным Фингалом грозу переждали / И вышли стрелять дупелей».

- Полькое rz [ж] исторически развилось из [р’]. Кто-то картавил. Да и вообще все языковые изменения именно так и происходят: кто-то картавил, какая-то сволочь гнусавила, кто-то тупил…

- Нет, скаф- в слове cкафандр не родственно слову шкаф. А жаль; как было бы образно: шкаф, в нём мужик...

- Если «кушать» о себе – это некультурно и относит говорящего к носителям просторечия, то тогда Волк в басне «Волк и ягнёнок» был ещё и безграмотным? «Ты виноват уж тем, что хочется мне КУШАТЬ!!!...» - сказал - и вмиг к столбу позора пригвождён.

- Ну, как студенты прочитают «Сильфиду» Одоевского? Обыкновенно прочитают. Напрягутся – и прочитают. Язык, конечно, для них не сахар, 1837-го года повесть, но! «Светская жизнь бесит, книги также бесят, а здесь, вообрази себе мое счастие, со мной нет ни одной книги! этого счастия описать нельзя - надобно испытать его», - мне кажется, это им должно быть близко.

Послеполуденный отдых лисона

lj_willie_wonka

20-11-2021 12:41

- Что мы знаем о лисе?

НИ-ЧЕ-ГО. И то не все! ©

«Лес, полный чудес. Послеполуденный отдых лисона».

Знакомьтесь. Это лисон.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

- Что мы знаем о лисе?

НИ-ЧЕ-ГО. И то не все! ©

«Лес, полный чудес. Послеполуденный отдых лисона».

Знакомьтесь. Это лисон.

"Это не совсем куклы"

lj_willie_wonka

17-11-2021 21:54

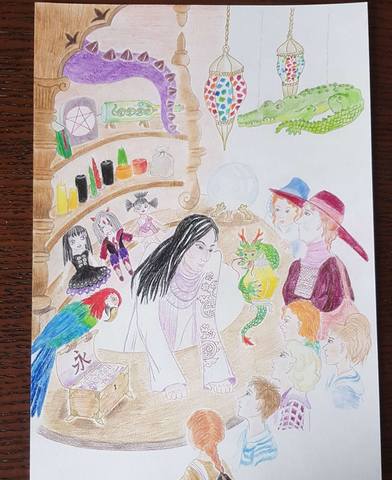

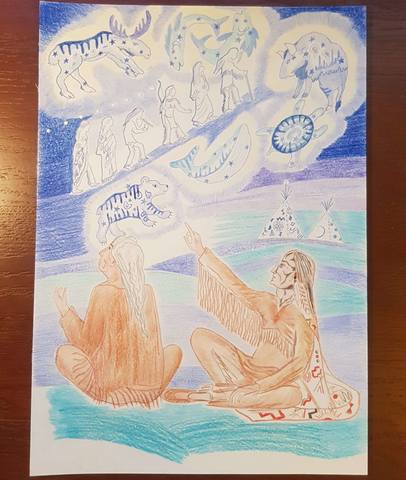

«Лавка чудес».

С лавкой чудес есть одна проблема: дети часто принимают её за магазин игрушек и набиваются туда битком. И владельцу лавки приходится вежливо объяснять, что ничего для детей в лавке нет, нет никаких игрушек и вообще детям лучше бы как можно скорее покинуть это место.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

«Лавка чудес».

С лавкой чудес есть одна проблема: дети часто принимают её за магазин игрушек и набиваются туда битком. И владельцу лавки приходится вежливо объяснять, что ничего для детей в лавке нет, нет никаких игрушек и вообще детям лучше бы как можно скорее покинуть это место.

Традиционная сцена

lj_willie_wonka

12-11-2021 02:29

«Типичное утро в Киото. Номура Мансай советуется с лисами в роще Арасияма».

Знаменитому актёру Номуре Мансаю поручили организовать церемонию открытия Олимпиады-2021 в Токио. Точнее, он был одним из авторов, там был целый творческий комитет. Он по привычке поехал советоваться с киотскими лисами, как лучше всё устроить. Захватил ноутбук, долго показывал им макеты стадионов, проекты... А потом отменили почти всё, что они напридумывали, очень мало оставили. И Номура Мансай расстроился. (Первые два и последние два предложения здесь - чистая правда. А посередине - мифологическая часть происшествия).

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

«Типичное утро в Киото. Номура Мансай советуется с лисами в роще Арасияма».

Знаменитому актёру Номуре Мансаю поручили организовать церемонию открытия Олимпиады-2021 в Токио. Точнее, он был одним из авторов, там был целый творческий комитет. Он по привычке поехал советоваться с киотскими лисами, как лучше всё устроить. Захватил ноутбук, долго показывал им макеты стадионов, проекты... А потом отменили почти всё, что они напридумывали, очень мало оставили. И Номура Мансай расстроился. (Первые два и последние два предложения здесь - чистая правда. А посередине - мифологическая часть происшествия).

В небесах торжественно и чудно

lj_willie_wonka

05-11-2021 03:04

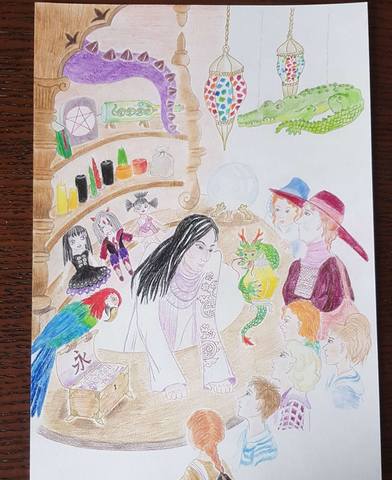

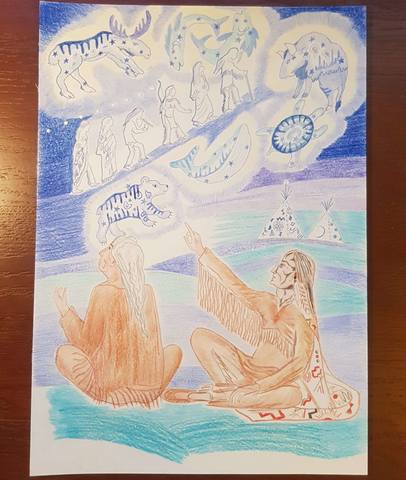

Вождь Большой Орёл и шаман пялятся в небо, силясь понять, что же такое они видят. Видят они спутники сети Starlink Илона Маска. Помимо этого, в небе есть разные созвездия и духи умерших, которые, как обычно, идут по Тропе Духов (Wanagi Ta'canku, Млечный Путь). Всё это не привлекает их внимания, поскольку это они и так видят каждый день.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Вождь Большой Орёл и шаман пялятся в небо, силясь понять, что же такое они видят. Видят они спутники сети Starlink Илона Маска. Помимо этого, в небе есть разные созвездия и духи умерших, которые, как обычно, идут по Тропе Духов (Wanagi Ta'canku, Млечный Путь). Всё это не привлекает их внимания, поскольку это они и так видят каждый день.

Без заголовка

lj_willie_wonka

03-11-2021 02:10

"И море, одолев заплот,

Ворвётся в замок опустелый,

И вал, венчанный пеной белой,

Нас вновь в отчизну унесёт".

Это же из "Генриха фон Офтердингена"? Почему я не могу найти это в Интернете? Очень странно. Нет, я понимаю, что я сейчас недоумеваю примерно как зумер ("Как же так - НЕ ВСЁ есть в Интернете??"), но серьёзно, Новалис - это всё-таки не Тютькин, там, не Пупкин. Может, я как-то криво ищу?

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

"И море, одолев заплот,

Ворвётся в замок опустелый,

И вал, венчанный пеной белой,

Нас вновь в отчизну унесёт".

Это же из "Генриха фон Офтердингена"? Почему я не могу найти это в Интернете? Очень странно. Нет, я понимаю, что я сейчас недоумеваю примерно как зумер ("Как же так - НЕ ВСЁ есть в Интернете??"), но серьёзно, Новалис - это всё-таки не Тютькин, там, не Пупкин. Может, я как-то криво ищу?