Это цитата сообщения irinushka_-_oren Оригинальное сообщение

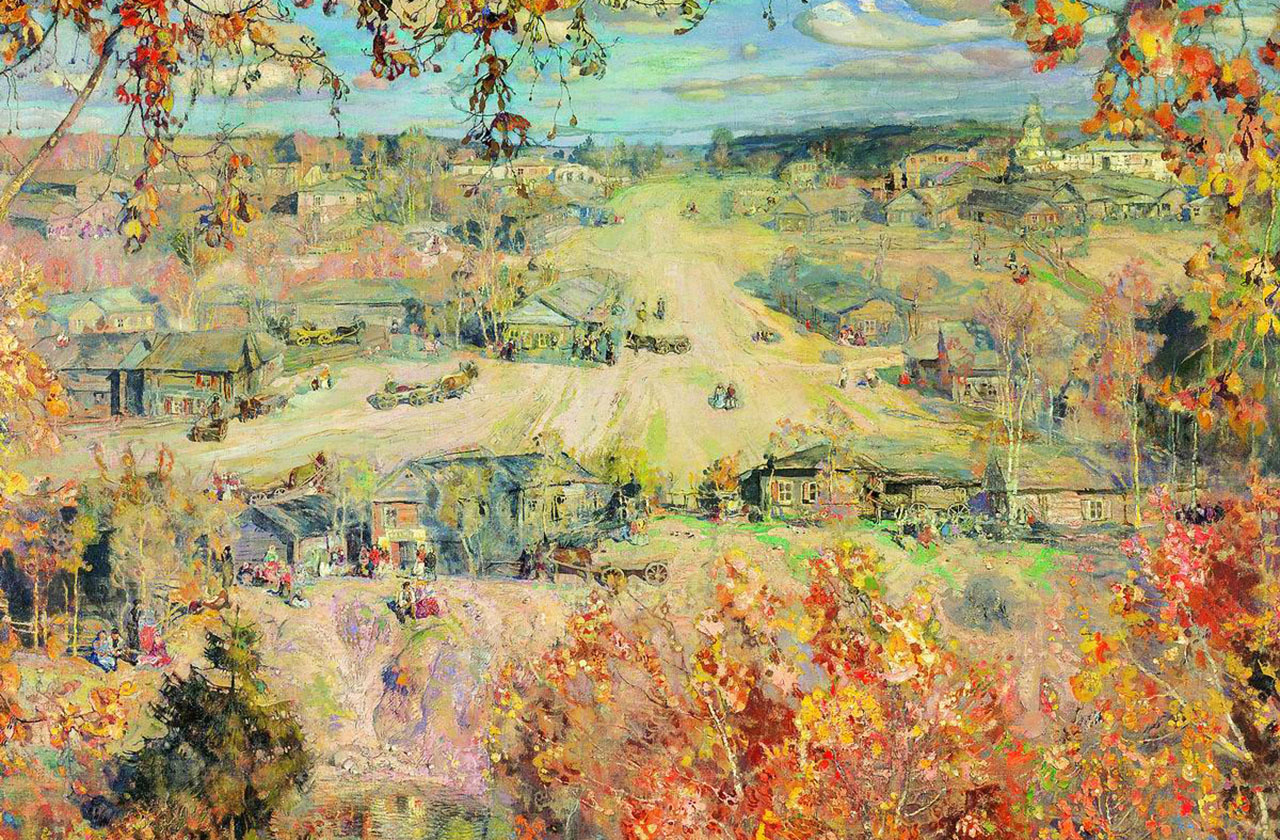

Настроение ОСЕНЬ !

|

P.S. Комментарии закрыты.( с разрешения модератора)

БЛАГОДАРЮ Всех, кому понравилась работа

Это цитата сообщения valvallu Оригинальное сообщение

В такую осень не грустят о лете.

Это цитата сообщения Буала Оригинальное сообщение

Грустная история женщины в стихах и прозе - Юлия Жадовская

"Вдали гремит, и туча, приближаясь,

Торжественно и медленно несётся...

Как хорошо! Перед величьем бури

Души моей тревога утихает".

Портрет Ю.В. Жадовской, 1845 год. Лавров Н.А.

11 июля 1824 года в селе Субботино, Любимского уезда, Ярославской губернии в семье отставного флотского офицера Валериана Никандровича Жадовского родилась девочка. Её назвали Юля.

Юля была необычной девочкой. Она родилась без кисти левой руки и только с тремя пальцами на правой.

Это цитата сообщения Буала Оригинальное сообщение

8 СЕНТЯБРЯ – СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Владимирская икона Божьей Матери – одна из величайших святынь России. По преданиям икона писана самим евангелистом Лукой на столешнице, которая находилась в Назарете в доме Святого Семейства, когда Иисус был еще отроком.

Три раза в году совершается празднество в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в благодарность за троекратное избавление Ее помощью нашего отечества от врагов. Но чудес, связанных с этой иконой и достойных празднования, много больше.

До 1395 года икона хранилась во Владимире, но в 1395 году к границам Москвы стали приближаться войска Тамерлана, которые остановились в 100 км от нее. Войско его во много раз превосходило Московское. Жителям оставалось уповать только на милость Божью и заступничество Божьей матери.

По просьбе князя Василия, с послами, в Москву была отправлена чудотворной икона Владимирской Божьей Матери. Десять дней шло посольство с великой святыней из Владимира в Москву и все это время вдоль дороги люди стояли на коленях и молили: “Матерь Божия, спаси землю русскую”. В Москве икону встретили и на коленях просили пощадить Москву. Сильна была молитва и Богородица услышала ее.

Во сне увидел Тамерлан «высокую гору, с которой к нему спустились святители с золотыми жезлами. Над ними в воздухе в сиянии ярких лучей стояла “лучезарная Жена”». Проснувшись утром, Тамерлан призвал к себе мудрецов: “Не сладить тебе с ними, Тамерлан, это Божья матерь, заступница русских”, – сказали гадальщики. Первый раз войска хана отступили и повернул на юг, к Дону.

На месте встречи иконы был основан Сретенский монастырь, а сама икона осталась в Москве. Ее новым пристанищем стал Успенский собор в Кремле. Перед ней молились великие князья, выступая в походы, давали присягу на верность государю знатнейшие люди страны.

Ни страшный пожар в 1547 году в Московском Кремле, ни годы гонения Церкви после 1917 года не смогли уничтожить нашу великую святыню. В годы советской власти она хранилась в Третьяковской галерее, а сейчас она хранится в Храме Святителя Николая при Третьяковской галерее.

В вечерний час, над степью мирной,

Когда закат над ней сиял,

Среди небес, стезей эфирной

Вечерний ангел пролетал.

Он видел сумрак предзакатный, -

Уже синел вдали восток, -

И вдруг услышал он невнятный

Во ржах ребенка голосок.

Он шел, колосья собирая,

Сплетал венок и пел в тиши,

И были в песне звуки рая -

Невинной, неземной души.

"Благослови меньшого брата, -

Сказал Господь. - Благослови

Младенца в тихий час заката

На путь и правды и любви!"

И ангел светлою улыбкой

Ребенка тихо осенил

И на закат лучисто-зыбкий

Поднялся в блеске нежных крыл.

И, точно крылья золотые,

Заря пылала в вышине,

И долго очи молодые

За ней следили в тишине!

1891 Иван Бунин (1870-1953)

9 сентября - "день памяти" русской поэтессы Серебряного века, писательницы и драматурга, литературного критика, идеолога русского символизма Зинаиды Гиппиус (20 ноября 1869, город Белёв Тульской области - 9 сентября 1945, Париж Франция). Беллетрист Зинаида Гиппиус иногда писала под псевдонимом Антон Крайний и была представительницей наиболее упаднического крыла символистко-декадентской литературы. Хозяйка небезызвестного литературного светского салона. Жена русского поэта и философа Дмитрия Мережковского.

*******

Я помню аллею душистую

И ветви сирени кругом,

Росу на траве серебристую

И небо, объятое сном.

Я помню, как трелью рыдающей

Сирень оглашал соловей,

И как аромат опьяняющий

Волной доносился с полей.

Я помню скамью одинокую,

Забытые грёзы и сны,

И пруд, весь заросший осокою,

И силу живую весны...

У берега лодка качается,

И плещется тихо вода,

И звезды, блестя, отражаются

На зыбком просторе пруда.

Стихает природа уснувшая,

Всё негой весенней полно...

Я помню то время минувшее,

Я помню, что было давно...

Зинаида Гиппиус

"Лодка", живопись, художник Владимир Копылов

*******

Это цитата сообщения Хильда56 Оригинальное сообщение

Альбатрос: самая романтичная птица в дикой природе

Альбатрос- самая романтическая птица в дикой природе, один из крупнейших представителей пернатых нашей планеты. Моряки видевшие альбатроса рядом с судном- считали это очень хорошим знаком, приносящим удачу. Эти птицы живут уже много миллионов лет и ведут свой размеренный образ жизни, не проявляя агрессии к окружающему миру и человеку.

Альбатрос имеет отличительные характерные особенности. Известно что птицы могут длительное время, порой несколько месяцев, не появляться на суше, находясь всё время над поверхностью воды. Готовы к длительным перелётам, очень выносливы.

Это цитата сообщения Zozomumi Оригинальное сообщение

Акафист Серафиму Саровскому (дни памяти: 1 августа и 15 января н.ст.)

Кондак 1

Избранный чудотворче и предивный угодниче Христов, скорый помощниче и молитвенниче наш, преподобне отче Серафиме! Величающе прославльшаго тя Господа, воспеваем ти похвальная. Ты же, имеяй велие дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, зовущих: Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Икос 1

Ангелов Творец избра тя изначала, да прославиши житием твоим пречудное имя Святыя Троицы: явился бо еси воистину ангел на земли и во плоти серафим; яко луч пресветлый Вечнаго Солнца Правды, просветися житие твое. Мы же, зряще прехвальныя труды твоя, с благоговением и радостию глаголем ти сицевая: Радуйся, правило веры и благочестия; радуйся, образе кротости и смирения. Радуйся, преславное верных величание; радуйся, претихое скорбным утешение. Радуйся, прелюбимое иноков похваление; радуйся, живущим в мире предивное поможение. Радуйся, Российския державы славо и ограждение; радуйся, тамбовския страны священное украшение. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 2

Видящи мати твоя, преподобне отче Серафиме, теплую любовь твою ко иноческому житию, позна святую волю Господню о тебе, и Богу, яко дар совершен приносящи, благослови тя на тесный путь иноческий святым крестом своим, егоже до конца жития твоего на персех носил еси, знаменуя велию любовь твою к распеншемуся за ны Христу Богу нашему, Емуже вси со умилением зовем: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный тебе даровася, святче Божий: от юности твоея не престая помышляти о Небеснем, оставил еси дом отчий Царствия Божия ради и правды Его. Сего ради приими от нас похвалы сия: Радуйся, града Курска чадо богоизбранное; радуйся, родителей благочестивых отрасль пречестная. Радуйся, добродетели матере своея унаследивый; радуйся, благочестию и молитве ею наученный. Радуйся, на подвиги от матере крестом благословенный; радуйся, благословение сие яко святыню до смерти соблюдый. Радуйся, любве ради Господа дом отеческий оставивый; радуйся, вся красная мира сего ни во чтоже вменивый. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 3

Сила Вышняго от юности твоея воистину храняше тя, преподобне: с высоты бо храма спадша сохрани тя Господь неврежденна, и страждущу ти люте Сама Владычица мира явися, с Небес исцеление принесши, зане измлада верно служил еси Богу, выну взывая Ему: Аллилуиа.

Икос 3

Имея тщание о подвизе иноческаго равноангельнаго жития, во град святый Киев поклонения ради преподобным Печерским притекл еси, и от уст преподобнаго Досифеа повеление приим в пустыню Саровскую путь свой управити, верою издалеча облобызал еси место святое сие, и тамо вселився житие твое богоугодное скончал еси. Мы же, дивящеся таковому о тебе Божию промышлению, со умилением вопием ти: Радуйся, мирския суеты отрешивыйся; радуйся, Небеснаго Отечества пламенно возжелевый. Радуйся, Христа всем сердцем возлюбивый; радуйся, благое иго Христово на себе восприемый. Радуйся, совершеннаго послушания исполненный; радуйся, святых заповедей Господних блюстителю верный. Радуйся, ум твой и сердце в Бозе молитвенно утвердивый; радуйся, столпе благочестия непоколебимый. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 4

Бурю злых напастей утишая, прошел еси весь путь тесный и скорбный подвига иноческаго, несый ярем пустыннаго жития, затвора и молчания, многонощнаго бдения, и тако, благодатию Божиею восходя от силы в силу, от деяния к боговидению, преселился еси во Обители Горния, идеже со Ангелы поеши Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаще и видяще святое житие твое, преподобне отче Серафиме, вся братия твоя удивляхуся тебе и, приходяще к тебе, поучахуся о словесех твоих и подвизех, славяще Господа, дивнаго во святых Своих. И мы вси с верою и любовию восхваляем тя, преподобне отче, и вопием ти сице: Радуйся, всего себе в жертву Господеви принесый; радуйся, на высоту безстрастия возшедый. Радуйся, воине Христов добропобедный; радуйся, Небеснаго Домовладыки рабе благий и верный. Радуйся, предстателю о нас пред Господем непостыдный; радуйся, к Богородице молитвенниче наш неусыпный. Радуйся, пречуднаго благоухания крине пустынный; радуйся, благодати Божия сосуде непорочный. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 5

Божественный свет осия жилище твое, преподобне, егда болящу ти и на одре смертнем лежащу, Сама Пречистая Дева, пришедши к тебе со святыми апостолы Петром и Иоанном, рече: “Сей есть от рода нашего”, - и главе твоей коснуся. Абие же исцелев, воспел еси благодарне Господеви: Аллилуиа.

Икос 5

Видя враг рода человеча чистое и святое житие твое, преподобне Серафиме, восхоте погубити тя: наведе бо на тя люди злы, иже беззаконно истязаху тя и еле жива суща оставиша; ты же, отче святый, яко агнец кроток, вся претерпел еси, за обидящих тя Господеви моляся. Темже мы вси, таковому твоему незлобию дивящеся, вопием ти: Радуйся, в кротости и смирении твоем Христу Богу подражавый; радуйся, незлобием твоим

Это цитата сообщения Zinaida_Khugashvili Оригинальное сообщение

Псалом 72

ВРЕМЕННОЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ НЕЧЕСТИВЫХ

Псалом Асафа.

Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!

А я — едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, —

я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых,

ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их;

на работе человеческой нет их и с прочими людьми не подвергаются ударам.

Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их;

выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце;

над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока;

поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле.

Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду полной чашей,

и говорят: «Как узнает Бог? И есть ли ведение у Вышнего?»

И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке этом, умножают богатство.

И я сказал: так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои,

и подвергал себя ранам всякий день и обличениям — всякое утро?

Но если бы я сказал: буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов Твоих.

И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих,

доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их.

Так! На скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти.

Как внезапно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов!

Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их.

Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя,

тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою.

Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку;

Ты направляешь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу.

Кто мне на небе? И с Тобой ничего не хочу на земле.

Изнемогает плоть моя и сердце мое — Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.

Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя.

А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои во вратах дочери Сиона.

Это цитата сообщения Zinaida_Khugashvili Оригинальное сообщение

Когда разрушаются основания

«Когда разрушены основания, что сделает праведник?» (Псалом 10:3)

Когда моральные, судебные, финансовые, правительственные и даже духовные основы общества разрушаются или уже разрушены, следует задать вопрос: “Что могут сделать праведники?” Псалом 10 даёт ответы.

Когда царь преследовал его и угрожал ему, Давид спросил: “как же вы говорите душе моей: «улетай на гору вашу, как птица»?” Давид признал и понял всю серьезность того, что царь замыслил против него, когда он непримиримо крикнул: “Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем” (Псалом 11:1-2).

“И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда” (Исаия 59:14-15).

Давид вёл себя как царь задолго до того, как его сделали царём. Его больше заботило, как он отреагирует на стоящие перед ним угрозы, чем просто избежать их. В этом Псалме содержатся способы, которыми праведники могут откликнуться в наступающие времена.

Это цитата сообщения Vlad53 Оригинальное сообщение

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДУМАЛИ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ ОБ ОСЕНИ.

Осень — странное время года. Одних шум дождя успокаивает и разноцветные листья вдохновляют, другие впадают в тоску, как только начинает раньше темнеть и появляется первая лужа. Вот и русские мастера слова по-разному относились к ней.

«Золотая осень». И. И. Левитан, 1895 год

Лев Николаевич Толстой прославился не только своими эпическими произведениями, но и тем, что пахал вместе с крестьянами. Иногда. Тем не менее жил он как граф и холода-голода не испытывал. А к осени относился вполне литературно.

«Стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда в темных теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды» («Война и мир»).

Неунывающий Антон Павлович Чехов в письме своему издателю Суворину от 29 июля 1891 года признавался:

«После Илии повеяло холодом. Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. Что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями. Когда-то в детстве я осенью лавливал певчих птиц и продавал их на базаре. Что это за наслаждение! Это лучше, чем книги продавать».

«Золотая осень». И. И. Бродский, 1913 год

Другое дело Гоголь. Николай Васильевич вышел из обедневшей дворянской семьи. Прежде чем стать писателем, служил писарем, а потом учителем.

Это цитата сообщения Valentina_begi Оригинальное сообщение

|

Это цитата сообщения valvallu Оригинальное сообщение

Осень знает, когда ей грустить...

Это цитата сообщения Valentina_begi Оригинальное сообщение

Рамочка "И сотканы порой из тишины Мгновения, которым нет цены..."

Это цитата сообщения Valentina_begi Оригинальное сообщение

Рамочка "И хочется коснуться, не касаясь, и хочется сказать, не говоря..."

Это цитата сообщения Bo4kaMeda Оригинальное сообщение

«Пока Горит Свеча...» Годфрид Схалкен (Godfried Schalcken; 1643 —1706)