К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В годы блокады радио было основным средством оперативной информации

24 июня 1941 года начальником радиовещательного узла Ленинградского радио назначили Петра Александровича Палладина (на фото). Надев военную форму, он в звании техника-лейтенанта 376-го отдельного батальона связи стал командиром взвода, состоявшего из 15 работников радиовещательного узла и двух красноармейцев.

На него, сына академика Александра Владимировича Палладина, о котором газета рассказывала в статье «Важно не идти на уступки» («ЛГ», № 22), легла вся ответственность за работу первого технического звена большой и сложной цепи радиовещания.

На десятый день войны специалистов радиовещательного узла перевели на казарменное положение. Из мемуаров Петра Александровича: «Под окнами моей квартиры упала 250 килограммовая бомба. Взрывная волна не оставила не только стёкол, но и рам. Они были выворочены вместе с коробкой. Вылетели дверцы буфета и шкафа, посуда, одежда, бельё – всё разлетелось по комнате, оказалось на улице. Мой сосед с удивлением обнаружил свой двуспальный матрац на другой стороне улицы. Собрав оставшиеся личные вещи, я отправился в Дом радио».

8 сентября 1941 года гитлеровцы и их союзники – финны замкнули кольцо вокруг Ленинграда. Началась самая длительная (872 дня!) осада в истории человечества. Её жертвами стали около 900 тысяч жителей города, что существенно превышает совокупные потери Великобритании и США во Второй мировой войне. В 2005 году историки Ричард Бидлак и Никита Ломагин выпустили в США совместный научный труд «Блокада Ленинграда», где подчеркнули: «Как и холокост, осада Ленинграда во время Второй мировой войны была величайшим актом геноцида в Европе, поскольку Германия и в меньшей степени Финляндия попытались бомбардировками и обстрелами уморить ленинградцев голодом и тем самым заставить их подчиниться».

Выстоять в блокаду ленинградцам помогла Дорога жизни, по которой по замёрзшему Ладожскому озеру доставляли жизненно необходимые грузы. Важнейшую роль сыграло и Ленинградское радио: оно стало единственным средством оперативной информации для жителей города.

Тогда-то и пригодилась всеобщая радиофикация города, которую начали ещё в 1934 году и ускорили зимой 1939/40 года, во время войны с Финляндией. В результате к началу Великой Отечественной в Ленинграде насчитывалось более 447 тысяч радиоточек, они были практически в каждой квартире.

Советское руководство оказалось мудрее и прозорливее западноевропейского, начав обеспечивать жителей крупнейших городов проводным радиовещанием ещё после Гражданской войны. В странах же Западной Европы всецело полагались на радиоприёмники. И когда осенью 1940 года гитлеровцы начали бомбить Лондон, местные радиостанции, чтоб не служить радиомаяками для люфтваффе, были вынуждены замолкать, а других средств объявления воздушной тревоги у англичан не было.

Но и в Ленинграде с наступлением темноты радиостанции прекращали работу, чтобы не служить приводными маяками для вражеских самолётов. Подача программ на центральную станцию городской трансляционной сети осуществлялась по линиям телефонной связи. Понимая её уязвимость и ненадёжность, Пётр Александрович договорился с руководством городских телефонной и трансляционной сетей связать передающую сеть обходными линиями по всем трассам и направлениям. Вновь цитирую его воспоминания: «Кабель предстояло проложить под мостовой. Работа оказалась непростой. Основными орудиями были лом и лопата. Те дни были очень жаркими, и люди работали, обливаясь потом, с трудом вгрызаясь в тяжёлый, как камень, грунт».

Тем не менее в рекордно короткий срок – всего за пять дней – от основного кабеля сделали отвод и подвели его к телефонной станции. В результате всю войну, при любых бомбёжках и артобстрелах, связь радиовещательного узла с городской трансляционной сетью не прерывалась ни на секунду.

Радиовещание стало незаменимым спутником и помощником, верным другом жителей фронтового города. «Нигде радио не значило так много, как в нашем городе в дни войны», – с полным на то основанием говорила Ольга Берггольц. Из её книги «Говорит Ленинград…»: «Люди слабели всё больше и больше. Многие целыми днями неподвижно лежали под грудой одежд и одеял в тёмных ледяных квартирах. И сплошь и рядом оказывалось, что у такого ослабевшего, полуумирающего ленинградца существует только одна форма связи с внешним миром: «тарелка» радио. Только радио в те дни утоляло неумирающую потребность людей в искусстве. Ведь в городе не работал ни один

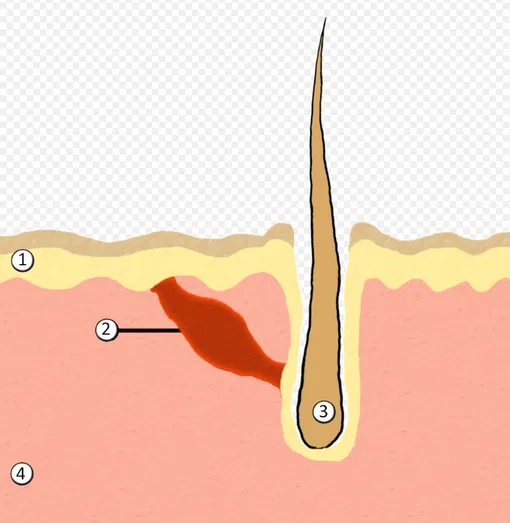

Когда по коже бегут мурашки, волосы на руках, ногах или теле приподнимаются. Вместе с ними встает и небольшой бугорок кожи — волосяной фолликул. Но что происходит под кожей?