Это цитата сообщения дракоша52 Оригинальное сообщение

Художник Лев Лагорио (1827 – 1905). Гений русского пейзажа

В горах Кавказа

Современники утверждали, что в своём мастерстве художник Лев Лагорио превзошёл своего учителя И.К. Айвазовского и сумел затмить великого (в те времена) Сильвестра Щедрина.

Это цитата сообщения оля-душка Оригинальное сообщение

Прогулка по ул Ленина (Курск)

|

Это цитата сообщения Нина-Ник Оригинальное сообщение

Александр Сергеевич Пушкин. Стихи о волшебнице зиме.

Удивительно трогательно просто А.С.Пушкин рассказывает нам о русской зиме. Зима – время бодрящих холодов и рассыпчатого снега, трескучих морозов и волнистых туманов, бесконечных зимних дорог и ярких звёзд.

Какая ночь! Мороз трескучий,

На небе ни единой тучи;

Как шитый полог, синий свод

Пестреет частыми звездами.

В домах всё темно. У ворот

Затворы с тяжкими замками.

Везде покоится народ;

Утих и шум, и крик торговый;

Лишь только лает страж дворовый

Да цепью звонкою гремит.

***

Встает заря во мгле холодной;

На нивах шум работ умолк;

С своей волчихою голодной

Выходит на дорогу волк;

Его почуя, конь дорожный

Храпит — и путник осторожный

Несется в гору во весь дух;

На утренней заре пастух

Не гонит уж коров из хлева,

И в час полуденный в кружок

Их не зовет его рожок;

В избушке распевая, дева

Прядет, и, зимних друг ночей,

Трещит лучинка перед ней.

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts Оригинальное сообщение

✨ АВЕ МАРИЯ. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ШЕДЕВРА

Franz Schubert - Ave Maria

Посвящена графине Софи Габриэль фон Вейсенвольф. Впервые издана в апреле 1826 года в издательстве "Маттиас Артариа"

В 1825 Шуберт познакомился с поэмами шотландского поэта Вальтера Скотта, в их немецких переводах. Поскольку Скотт был очень популярным поэтом и романистом, Шуберт решил, что, если ему удастся издать свои песни на его стихи одновременно с английским текстом и по-немецки, он станет лучше известен за пределами Австрии. Он не скрывал своего намерения и так писал об этом отцу и мачехе: "Я поступил с этими песнями иначе, чем обычно. Автор стихов - знаменитый Вальтер Скотт. Если, издавая их, добавить английский текст, то они сделают меня более известным в Англии". Итак, имея это в виду, Шуберт отбирает семь из тринадцати песен, входящих в поэму "Дева озера" Вальтера Скотта, которая была опубликована в Австрии еще в 1810 году. Примечательно, что в свое время на эту поэму обратил внимание Россини. В 1819 году он написал одноименную оперу.

Фрэнк Кадоган Купер. "Дева озера"

Семь отобранных стихотворений Шуберт решил аранжировать следующим образом: пять песен для сольного голоса (три песни Эллен, "Песнь Нормана" и "Песнь плененного охотника") и две песни для вокальных ансамблей - "Коронах" (для женского хора в сопровождении фортепиано) и "Песнь лодочников" (для квартета мужских голосов тоже с фортепиано). Так вот, "Третья песнь Эллен" и есть знаменитая "AVE MARIA".

ГМУНДЕН

При каких же обстоятельствах Шуберт создал свой цикл песен? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно мысленно перенестись в лето 1825 года. Небольшой австрийский городок Гмунден, расположенный на северном берегу живописного озера Траун, вытянутого точно с севера на юг. Здесь Шуберт провел шесть благословенных недель, в течение которых сочинил, наряду с другими произведениями, цикл песен на стихи Вальтера Скотта.

ГМУНДЕН - ПАНОРАМА

Маленький Гмунден в XVIII - начале XIX века заметно увеличился, поскольку стал в то время важным пунктом на пути транспортировки соли из соляных шахт на юго-западе от него в Вену, находящуюся на востоке от него. По озеру соль транспортировалась в Гмунден и оттуда уже отправлялась по стране. Позже, когда запасы соляных копий иссякли и промышленность в этих местах свернулась, Гмунден превратился в курортный городок. Здесь любили отдыхать семьи династии Габсбургов. Гмунден притягивал также романтически настроенных литераторов, музыкантов и художников. Озеро Траун, на котором он стоит, окружено горами, а берег напоминает множество фиордов. Над всем возвышается главная гора, которая называется Траунштейн. Ее скалистый пик виден даже с самого дальнего

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts Оригинальное сообщение

✨ Сергей Зарянко и его «живые» портреты

Как мальчик из крепостных стал любимым художником царской семьи

Девятнадцатый век был по-настоящему золотым в искусстве России – не в последнюю очередь потому, что талантливых художников ценили и поддерживали - как в залах учебных заведений, так и в залах дворцов. История творчества Сергея Зарянко, умевшего оживить холст и обессмертить своего натурщика – тому подтверждение. Однако, если не принимать в расчет блестящую карьеру живописца, его судьбу невозможно назвать ни простой, ни счастливой.

Из крепостных - в художники

Сергей Константинович Зарянко (Сяргей Заранка – так его имя звучит на белорусском языке) родился в 1818 году в семье крепостного, принадлежащего князю Любомирскому. Родная деревня будущего художника находилась в Могилевской губернии (на территории современной Витебской области) и дала Сергею, как считается, первые навыки рисования.

В середине двадцатых годов отец получил вольную и вместе со всей семьей отправился в Петербург, где поступил на службу ни много ни мало как к другу покойного императора – князю Голицыну. Зарянко-младшего определили в недавно открывшуюся Третью гимназию, в которой учились дети разных сословий. Но в 1833 году мать Сергея скончалась, а отец уехал из столицы с новой женой. На попечении 15-летнего мальчика оказались братья и сестры, которых оставил отец. Гимназию пришлось бросить – Сергею приходилось искать способы содержать семью. Читать далее

Это цитата сообщения БЕЛОЯР_2 Оригинальное сообщение

Древние страны не были древними. Разоблачение многовекового обмана

Это цитата сообщения гас Оригинальное сообщение

Она виновата в том, что собрала в дом Пушкина своих сестёр, пожалела, хотела выдать безприданниц замуж. И муж пожалел. Вот такая цена. Но, чтобы убрать Пушкина, нашли бы другой способ.

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts Оригинальное сообщение

✨ Истории из жизни Тургенева

9 ноября 1818 года родился Иван Тургенев. К 200-летию со дня рождения русского классика в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля открылась экспозиция «Арабески. Страницы жизни Ивана Тургенева», которая будет работать до 31 января 2019 года. Сотрудники музея рассказали порталу «Культура.РФ» пять историй из жизни Тургенева, связанных с экспонатами выставки.

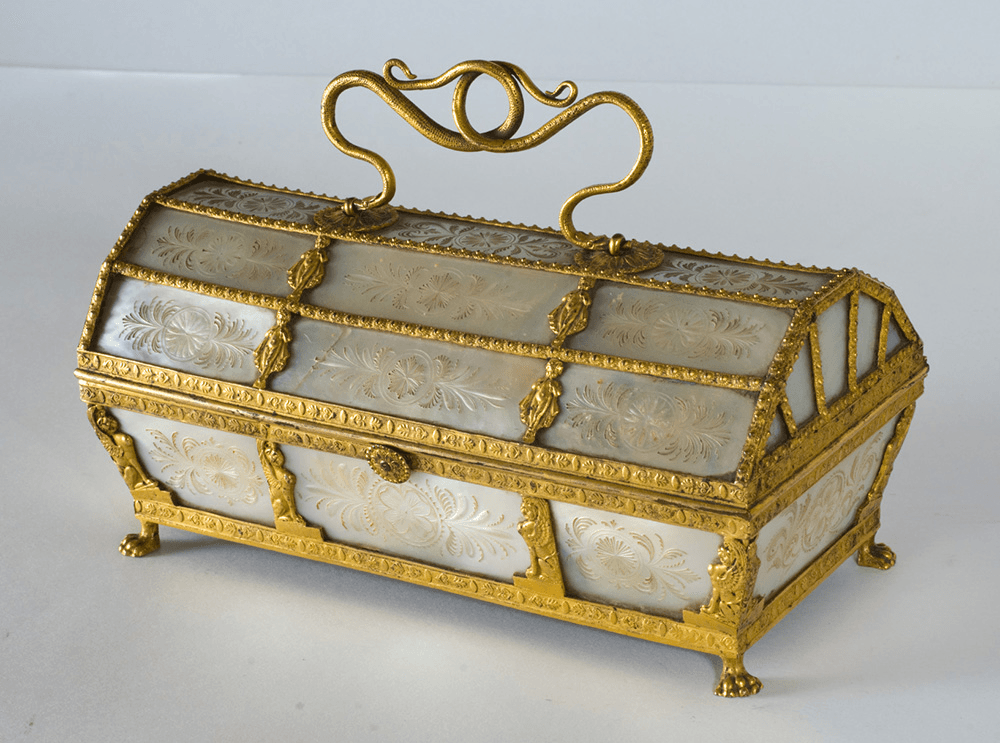

Шкатулка матери

Иван Тургенев рос в семье, атмосфера в которой была далека от теплой и любящей. Отец писателя, неотразимый красавец Сергей Николаевич, жил в основном своими любовными увлечениями и внимания детям не уделял. А его мать, Варвара Петровна, обладала жестким и деспотичным характером.

Натура страстная и даровитая, готовая самозабвенно отдаться любви, она не встретила ее на своем пути, озлобилась, отдалась роковым силам, шедшим от темных предков, создала кумир своеволия и губила себя им. Будучи госпожой рабов, заставляла их трепетать, хотя и сама не радовалась. Любя собственных детей, ожесточала их. <...> Бес терзал ее сердце, воздвигая между нею и миром, между нею и собственными детьми непроходимую стену.

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts Оригинальное сообщение

✨ Похороны Пушкина

Поэты России у гроба Пушкина. Художник Л.Н. Нецветаев (2017 год)

После отпевания в церкви Петербурга тело поэта было отправлено для захоронения в Псковскую губернию в Святогорском монастыре около семейного имения Пушкина. Отпевание состоялось 1 февраля, через три дня после смерти. Потом гроб с телом простоял в подвале церкви еще три дня, потом три дня ушло на бюрократию и дорогу до Псковской губернии.

Пушкин был похоронен только спустя девять дней после смерти. На похоронах не присутствовали друзья и семья поэта. Пушкина хоронили чиновник Александр Тургенев, верные слуги и «две барышни» (девочки подростки 13 и 16 лет) - соседки поэта из имения Тригорское, с которыми Пушкин играл, когда они были маленькими.

Прекрасная Натали приехала на могилу мужа только спустя два года.

По традициям XIX века основным моментом прощания с усопшим считался обряд церковного отпевания, а не момент погребения. Хотя в наши дни кажется странным, что друзья, любившие Пушкина, не отправились проводить его в последний путь.

Туманная дорога к могиле Пушкина

Святогосркий монастырь, где похоронен поэт

Поэт завещал быть похоронен в родных краях, мрачно-пафосные кладбища

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts Оригинальное сообщение

✨ Фильмы о художниках - Красота это страшная сила - Последняя муза Ренуара

Кадр из кинофильма "Ренуар. Последняя любовь" (2012)

Представления о женской красоте менялись от века к веку. Да что там, у каждого есть свои представления о красоте: кому-то нравятся брюнетки, кому-то блондинки... Возраст тоже вносит свои коррективы в эти представления: психологами подмечено, что очень пожилым мужчинам нравятся румяные и пышнотелые задорные молодушки и связано это с тем, что подобные дамы и барышни наделены положительной энергетикой, которой так недостаёт старым людям. Вот и знаменитый Ренуар тоже попал под очарование юной деревенской толстушки, которая оказалась в его доме в качестве служанки, а потом стала его последней натурщицей.

Правда, в фильме она сразу пришла наниматься на работу натурщицей, назвав себя при этом актрисой. Ну, что ж, на то оно и кино. И потом, исполнительница роли Андре - так звали эту девушку - слишком субтильна и изящна для деревенской простушки, зато обаятельна и несомненно хороша собой, отчего фраза, оброненная в фильме Ренуаром о том, что она могла бы позировать даже Тициану, не кажется преувеличением.

Пьер Огюст Ренуар и Андре-Мадлен Хесслинг в мастерской художника в Ле Коллетт в Кань-сюр-Мер (1918)

Сценарий фильма "Ренуар. Последняя любовь" основан на книге "Любовный портрет", написанной правнуком художника Жаком Ренуаром. Жак Ренуар- внук старшего сына Огюста Ренуара - Пьера. У художника было ещё два сына: средний - Жан и младший - Клод (Коко). Читать далее

Это цитата сообщения valniko77 Оригинальное сообщение

Русский художник Орест Адамович Кипренский

Русский художник Орест Адамович Кипренский

Русский художник Орест Адамович Кипренский

Есть некая ирония высших сил в том, что Кипренскому, родоначальнику романтизма в русской портретной живописи ХIХ века, досталась столь романтическая, даже романная, биография. Незаконнорожденность, выдуманная фамилия, блистательная внешность, громкий успех в России и Италии (даже галерея Уффици желает заполучить автопортрет!), а после этого — охлаждение публики, подозрения в убийстве римской натурщицы, женитьба на её едва достигшей совершеннолетия дочке, пьянство и деградация. И, конечно, талант — к концу жизни бесславно растраченный, но всё равно невероятный, непостижимый, очень мощный.

Автопортрет

Портрет А. С. Пушкина

Цыганка с веткой мирта

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts Оригинальное сообщение

✨ Загадки «Собора Парижской Богоматери»

В Париже, на острове Сите, красуется величавый собор Нотр-Дам де Пари. Сложно найти человека, который бы не слышал о нем, а многие специально стремятся в Париж, чтобы взглянуть на него своими глазами. А привлекает он людей не только своей красотой и необычной архитектурой, но также и таинственностью. Немало тайн и легенд , сохранившихся с давних времен, связано с этим собором.

Говоря о Нотр-Дам де Пари, нельзя не вспомнить эту прекрасную музыку...

Раньше на месте этого собора стоял древнеримский храм бога Юпитера, с распространением христианства его сменила базилика Св. Стефана. Впоследствии на этом же месте были построены еще две церкви, от которых к XII веку почти ничего не осталось. Тогда-то и было решено возвести здесь новый храм, такой, чтобы по красоте и величию ему не было равных. Читать далее

Это цитата сообщения Bo4kaMeda Оригинальное сообщение

Саша Черный «Живая азбука». Рисовал Ф. Рожанковский. Париж, 1926

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts Оригинальное сообщение

✨Три ведра водки за «Взятие снежного городка»🎨

Василий Суриков. Взятие снежного городка. 1891, Русский музей

Уроженец Красноярска художник Василий Суриков в конце 1880-х — начале 1890-х годов был мрачен и бездеятелен: недавно скончалась его любимая жена, и он пребывал в тяжелой депрессии. Чтобы немного отвлечься, он поддался уговорам родни и переехал вместе с двумя маленькими дочками из Москвы на родину, в Сибирь. Дома его кормили и развлекали, но Суриков оставался будто потухшим, не брался за кисти.

Портрет Елизаветы Суриковой, жены художника. 1888

Брат Александр тормошил его, как мог, возил по местам, пригородам и деревням, памятным им с детства. И вдруг удача: что-то мимолетное напомнило ему народную забаву, которую он неоднократно наблюдал в детстве, в том числе по дороге в родное село матери, Торгошино. Суриков вспоминал потом: «За Красноярском, на том берегу Енисея, я в первый раз видел, как „городок“ брали. Мы от Торгошиных ехали. Толпа была. Городок снежный. И конь чёрный прямо мимо меня проскочил, помню. Это, верно, он-то у меня в картине и остался».

Это цитата сообщения glagolec Оригинальное сообщение

Берестяная библиотека древней Руси.

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts Оригинальное сообщение

✨ Несостоявшийся роман Клода Дебюсси

Одно время в семействе Надежды Филаретовны фон Мекк в качестве домашнего пианиста хозяйки и преподавателя музыки ее детей жил молодой французский музыкант Клод-Ашиль Дебюсси (1862–1918), ставший впоследствии известным композитором.

Клод Дебюсси родился 22 августа 1862 года в предместье Парижа. Его родители Манюэль и Викторина Дебюсси были родом из бедных ремесленников. Отец получил начальное образование и открыл небольшую лавку фаянсовой посуды.

Клод Дебюсси

Помимо Клода в семье было ещё четверо детей. Когда Клоду было два года, его родители продали своё дело, и вся семья переехала в Париж. Жили они очень бедно: мать работала швеёй, а отец бухгалтером в небольшой фирме.

В Париже прошли почти всё детство и юность будущего композитора. Только во время франко-прусской войны в 1870 году мать Клода увозила сына жить в Канны, где он как раз впервые и начал заниматься игрой на фортепиано. Там жила его любимая крёстная — тётка по отцу Клементина Дебюсси. Читать далее

Это цитата сообщения Barucaba Оригинальное сообщение

Творческий талант Луиджи Керубини

Существует мнение, что о музыке не нужно говорить, достаточно просто её слушать. Однако опровержением этому могут служить, например, музыкально-критические работы Петра Ильича Чайковского, гениально владевшего не только искусством звуков, но и искусством слова. "...человек, живший в мире аккордов и ритмов, писал яснее, чище, логичнее и изящнее большинства наших современных литераторов по ремеслу...", - писал о Чайковском известный русский критик Г.А. Ларош. А вот слова самого Чайковского: "...что может быть для музыканта по ремеслу отдохновительнее, приятнее, как не поболтать с благосклонными и внимательными читателями о предмете столь дорогом, столь близком его сердцу, о том искусстве, культивирование которого не только наполняет всю его жизнь, но и делает её подчас невообразимо и неописуемо сладостною".

Сегодня предлагаю познакомиться с высказываниями Чайковского о замечательном итальянском композиторе Луиджи Керубини (14 сентября исполнилось 258 лет со дня его рождения):

Композитор этот представляет в истории искусства явление в высшей степени интересное. Керубини, несмотря на своё итальянское происхождение и на одновременное с Россини действование на музыкально-композиторском поприще, проведший большую часть жизни в Париже в музыкальной среде, чрезвычайно враждебной к блестящей немецкой симфонической школе, был чистейший представитель строго классического искусства, проявивший замечательный и во многих отношениях родственный гениям Моцарта и Бетховена творческий талант, равный им по удивительно изящной технике и замечательному мастерству форм. В нём замечается та же классическая органичность формы, та же трезвая простота и умеренность, та же законченность в развитии тем и скромность в выборе оркестровых эффектов. Однако, по отсутствию в нём сильной индивидуальности, резкой самобытности в изобретении, - он признаётся лишь сателлитом двух поименованных звёзд первой величины и пользуется скорее всеобщим уважением и почтительным вниманием музыкантов, чем популярностью.

Литографический портрет Л. Керубини работы Мари-Александра Алофе

В настоящее время имя Керубини, к сожалению, довольно редко появляется в концертных программах, хотя к музыке его именно теперь следовало бы прибегать, как к сильному противоядию против болезненной изысканности современного нам композиторства.

Это цитата сообщения liudmila_leto Оригинальное сообщение

Торжественное открытие Московского концертного зала "Зарядье". Гала-концерт

В Москве торжественно открыт концертный зал «Зарядье» - зал-трансформер, сложнейший, новейший, единственный в своём роде.

Над совершенством акустики в течение трех лет работали главные в мире специалисты в области дизайна звука.

А сама концертная площадка оснащена новейшими технологиями, подобных которым в России еще не было.

Три стены из стекла и крыша - чудо инженерной мысли. Ее называют «стеклянной корой». Площадь огромна - 8,5 тыс. квадратных метров, это самое большое светопрозрачное сооружение на планете.

«Панели стен - это красное дерево, наши кресла - это американская вишня. Сцена зала - японский кедр, это все мягкие породы деревьев, которые помогают звуку отражаться», - пояснила Ольга Жукова, гендиректор зала «Зарядье».

Симфонический оркестр Мариинки дал залу путевку в большую музыкальную жизнь. Программу народный артист России, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев составлял лично, чтобы показать все возможности чудо-зала.

Это цитата сообщения Алевтина_Серова Оригинальное сообщение

Марина Цветаева - поэтесса, наполнившей мир особенными стихами о любви.

Пастернак, провожая Цветаеву в эвакуацию, дал ей для чемодана веревку, не подозревая, какую страшную роль этой веревке суждено сыграть. Не выдержав унижений, знаменитая русская поэтесса Марина Цветаева 31 августа 1941 года покончила жизнь самоубийством. В 1990 году, патриарх Алексий II дал благословение на ее отпевание, тогда как отпевать самоубийц в РПЦ категорически запрещено. Что же позволило сделать для нее исключение? "Любовь народная", - ответил патриарх.

Серия сообщений "никто не забыт":

Часть 1 - Владимир Высоцкий. (25 января 1938 г - 25 июля 1980 г).

Часть 2 - Памяти Вячеслава Васильевича Тихонова.

...

Часть 49 - Николай II и скрипка Страдивари.| Милость императора.

Часть 50 - Отреставрированные, цветные снимки царской семьи.| Памяти царской семьи Николая II.

Часть 51 - Марина Цветаева - поэтесса, наполнившей мир особенными стихами о любви.