Это цитата сообщения coffecat Оригинальное сообщение

Русский музей. Пробежка по залам

Свежие цифры по итогам выставки "Великий Карл": благодаря всем нам побиты рекорды посещаемости - на 300 работ замечательного художника пришли посмотреть 477,5 тысяч посетителей!

Заканчиваю серию о Русском музее обзором некоторых замечательных картин, впечатливших на обратном пути с выставки К. Брюллова.

1. Потрясающее ощущения от живописи Ивана Ивановича Шишкина и его "Корабельной рощи".

От солнечных стволов прёт (иначе не скажешь) такой яркий, сильный, настоящий солнечный свет, будто в окно смотришь. (Фото тут, конечно, дрянь.)

2. "Удриас близ Нарвы." Эта картина И.И. Шишкина висит у меня дома, и даже рама такая )) Вот только на домашнем полотне краски сильно выцвели и пейзаж стал блёклый. И что теперь с ней делать, как восстановить цвета?

3. Михаил Константинович Клодт. Крестьянка у сломанной телеги со льном, 1873. Поступила в музей в 1941 из Дзержинского райфинотдела Ленинграда.

4. И.И. Шишкин. Зима. 1890. Тоже очень яркая солнечная картина.

Это цитата сообщения mari_tais Оригинальное сообщение

«Kрики» растений, когда их рубят...

Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение

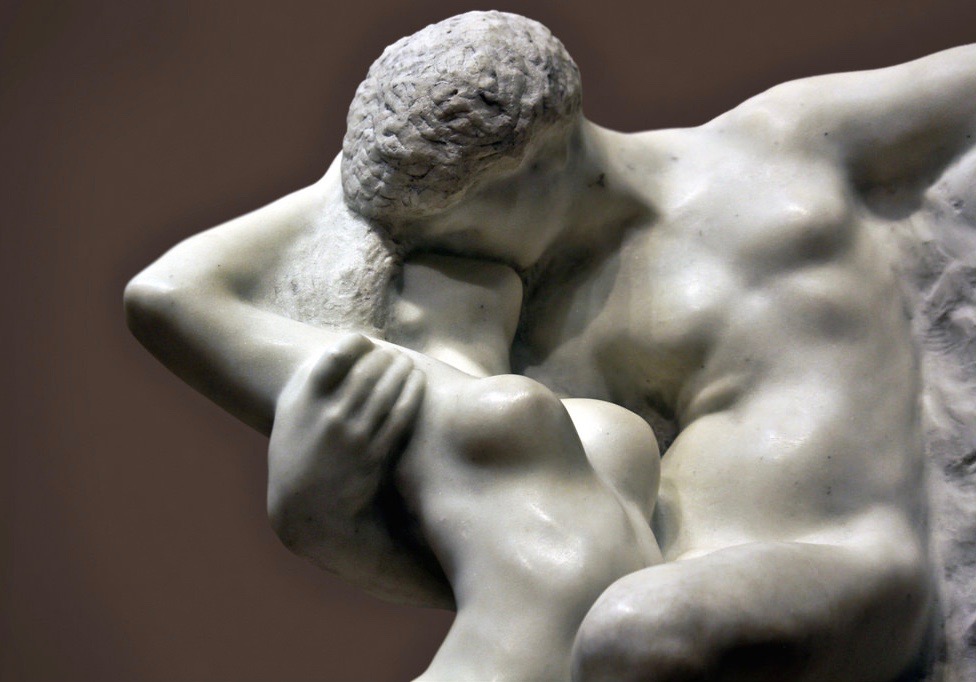

СКУЛЬПТУРА «ПОЦЕЛУЙ». РОДЕН.

Роден. Он любит и любим.

Его возлюбленная с ним,

И холодность теряет мрамор.

Любви мы видим панораму.

Сюжет из «Ада» Данте взят,

Но воплощён Родена взгляд.

Роден в мужчине зрит себя,

Ваяет женщину, любя

Как нежную свою Камиллу.

Резец любви являет силу.

Рай - на Земле. Что ждёт их Там

Уже не важно. И к устам

Уста прильнули, к телу – тело.

Рука его пока несмело

Касается её бедра.

Теней причудливых игра

Её окутывает нежно,

Она чиста так белоснежно,

Но видится сквозь мрамор - жар,

Она во власти страстных чар…

Её, из Римини Франческу,

За поцелуй ждёт смерть, бесчестье.

По Данте, ей назначен ад.

Роден её из адских врат*

Изъял. Она – его Камилла,

В ней счастье, вдохновенье, сила,

Не ад, а рай любви двоих

И Вечности подарок их.

Скульптура «Поцелуй» Родена

Зовуща, горяча, нетленна.

Инга Пидевич

Скульптура «Поцелуй» должна была стать деталью «Врат ада», но Роден сделал его самостоятельной скульптурой.

Красота обнаженного тела завораживала Родена. Человеческое тело было для скульптора неиссякаемым источником вдохновения и в своих очертаниях и линиях скрывало бесчисленные возможности интерпретации. «Иногда оно напоминает цветок. Изгибы торса похожи на стебель, улыбка груди, головы и сияние волос – словно цветущий венчик… Иногда принимает формы гибкой лианы, кустика, изысканно и дерзко изогнутого… Порою тело выгибается назад, как пружина, прекрасный лук, в который Эрос вкладывает свои невидимые стрелы…» Разгадку каких тайн природы искал великий скульптор в изгибах и формах обнаженного тела?

Поиск едва уловимого, изменчивого, стремление воплотить в столь в камне всю трепетность жизни часто вызывали негативную оценку у зрителя. Портреты Родена разнообразны по характеристике, в них всегда подчеркнута главная, по мнению скульптора, черта модели: изящество и артистизм Далу, ироничность Рошфора, темперамент, вдохновенность Гюго. Интересовали скульптора и лирические, интимные сюжеты.

Это цитата сообщения дедушка-разбойник Оригинальное сообщение

Старинные запреты и суеверия, связанные с хлебом: почему нельзя есть его за спиной другого человека, класть на круглые тарелки и иные правила.

Хлеб для древних славян был бесценен. С ним было связано много поверий. С приходом христианства он стал символом Вечной жизни. Это Тело Христово. А в язычестве хлеб ассоциировался со смертью. Он был связан с культом мертвых и сменой времен года. Славяне также олицетворяли его с солнцем. Зерно умирало в земле. А Солнце исчезало за горизонтом. Потом возрождались колосья. Как и солнце, восходящее на востоке.

Это цитата сообщения Zinur Оригинальное сообщение

Китайский ИИ стал военным командиром: думает быстрее человека в тысячи раз Китайские учёные разработали мощный искусственный интеллект, способный вып

Это цитата сообщения Ёлка_80 Оригинальное сообщение

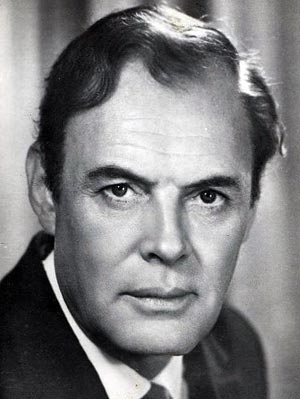

Павел Кадочников - биография, творчество, личная жизнь

Павел Петрович Кадочников.

Советский актер театра и кино, режиссер, сценарист, педагог. Лауреат трех Сталинских премий (1948, 1949, 1951). Народный артист СССР (1979). Герой Социалистического Труда (1985). Павел Кадочников родился 16 (29 по новому стилю) июля 1915 года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург). Отец - Петр Никифорович Кадочников, по одной версии (которую Павел Кадочников излагал в официальных анкетах) - рабочий, по другой - был высокопоставленным чиновником Николаевской железной дороги. По материнской линии в родне были фрейлины императрицы Александры Федоровны. В семье было двое детей. В период Гражданской войны семья перебралась на Урал в небольшое село Бикбарда (ныне Куединский район, Пермский край), откуда был родом отец.

Там прошли детские годы Павла. В деревне окончил школу крестьянской молодежи. С ранних лет хорошо рисовал - любовь к живописи ему привила мать, бывшая очень образованной женщиной.

В 1927 году семья вернулась в Ленинград, где отец получил работу на заводе «Красный путиловец». В Ленинграде Павел поступил на изобразительное отделение в детскую художественную студию. Мечтал стать художником. Однако его планы нарушила болезнь отца - чтобы кормить семью, ему пришлось идти трудиться на завод учеником слесаря. Работал на отцовском заводе «Красный путиловец». По вечерам продолжал занятия живописью. В 1929 году его заметил режиссёр А. Авдеев, который руководил театральной студией. Для одной из постановок ему нужен был исполнитель частушек. Павел выступил так заразительно и азартно, что сразу же был принят в театральную студию. Потом получил роль в спектакле.

В 1930 году А. Авдеев привёл Павла к режиссёру Б. В. Зону, набиравшему курс в театральном техникуме при Ленинградском ТЮЗе (ныне - имени А. А. Брянцева). Прослушав Павла, режиссёр в 1931 году взял его на свой курс. Через полгода театральный техникум был расформирован, а курс Б. В. Зона почти полностью перевели в техникум сценических искусств (ныне Российский государственный институт сценических искусств). Хотя Павлу было всего 15 лет, но он выделялся даже среди более старших студентов. Особенно окружающих поражало исполнение им неаполитанских песен.

В 1935 году закончил техникум. В 1935-1944 годах - актер Ленинградского Нового ТЮЗа, созданного Б.В. Зоном.

Театральные работы Павла Кадочникова: 1935 - «Снегурочка» А. Н. Островского - Лель; 1935 - «Музыкантская команда» Д. Дэля - Куракин; 1936 - «Продолжение следует» А. Я. Бруштейн - Лауэр; 1936 - «Брат и сестра» Е. Л. Шварца - дед Тарас; 1937 - «Сказки Пушкина»: Сказка о мёртвой

Это цитата сообщения Марина_Ушакова Оригинальное сообщение

Керосиновая лампа, история появления

Долгие десятилетия керосиновые лампы несли в дома людей свет и уют. Мало кто знает, но родиной этого изобретения является Львов. Именно там в 19 веке «родились» простые, но весьма эффективные осветительные элементы. Творения местных аптекарей, а именно они являются изобретателями таких светильников, быстро обрели огромную популярность. При их мягком мерцающем свете даже провели первую хирургическую операцию!

Это цитата сообщения браило Оригинальное сообщение

Собственный особняк Шехтеля на Большой Садовой

Это цитата сообщения Марина_Ушакова Оригинальное сообщение

Палащельская (мезенская) роспись

По стилистике и технике этот уникальный промысел, несколько веков служивший для украшения деревенского быта, можно отнести к самому архаическому виду графической росписи, дошедшей до наших дней из древних времен.

Это цитата сообщения Харитоныч Оригинальное сообщение

7 необычных фактов о кофе, которых вы не знали

7 необычных фактов о кофе, которых вы не знали

В частности, недавно исследователи обнаружили, что любители кофе меньше склонны к суициду, чем те, кто кофе регулярно не употребляет. Риск попытки самоубийства среди кофеманов снижен на 50% благодаря воздействию кофеина, поскольку он влияет на выработку в организме серотонина и дофамина — нейротрансмиттеров, связанных с эмоциями.

Это не единственное полезное свойство кофе — предлагаем вашему вниманию ещё несколько фактов о нём, которые мы узнали.

1. Кофе бодрит только ленивых

Кофе — отличный стимул для тех, кто любит полениться. Для таких людей кофе — отличный стимулятор, а вот трудоголикам он в таком качестве, напротив, противопоказан, поскольку производит обратный эффект.

Психолог Джей Хоcкинг пришёл к такому выводу, поставив опыты на крысах. Как и люди, крысы склонны искать пути выхода из различных ситуаций и решать задачи, с которыми сталкиваются — например, проходить лабиринт. Оказалось, что кофеин в значительной степени снизил активность наиболее подвижных грызунов. Те же крысы, которые изначально «ленились», после кофеина начинали вести себя активнее.

Интересен тот факт, что кофе больше бодрит женщин, чем мужчин: женщины после нескольких чашек становятся энергичнее, а мужчины начинают работать медленнее и сомневаются в результатах.

2. Кофе помогает от похмелья

Самым неприятным в похмелье является головная боль — сильнейшие мигрени могут полностью отравить настроение и не дать сосредоточиться на работе. К сожалению, избавиться от похмельной мигрени порой трудно даже при помощи анальгетиков.

Однако от похмельной головной боли прекрасно помогает кофе. Болевые ощущения образуются из-за образования в организме ацетата под воздействием этанола. Кофе же помогает заблокировать преобразование ацетальдегида в ацетат и, как следствие, избавиться от боли. Только не стоит слишком увлекаться таким методом лечения — для человека со средней массой тела достаточно чашки кофе объёмом 100–150 мл.

3. Из кофе можно заваривать чай

Вкус напитка из листьев кофейного дерева не менее интересен, чем вкус напитка из его зёрен. Чай, который можно заваривать из листьев кофе, не такой крепкий, как непосредственно кофе, зато обладает насыщенным вкусом без обычной чайной горчинки.

Более того, кофейный чай содержит меньше кофеина и больше антиоксидантов, чем обыкновенный чёрный чай, а также снижает риск диабета и болезней сердца благодаря высокому уровню содержащихся в нём особых соединений.

4. Кофе можно просто вдыхать

Специально для людей, которые не представляют свою жизнь без кофеина, но по каким-то причинам не могут регулярно пить кофе, был разработан портативный ингалятор «AeroShot», который выглядит как пластиковый цилиндр размером с охотничий патрон. В каждом таком устройстве содержится 100 мг кофеина. По сути, это бескалорийная альтернатива кофе и другим энергетикам.

Чтобы принять дозу кофеина, нужно просто оттянуть нижний зелёный край патрона и сделать вдох. Всего вещества в ингаляторе хватает на шесть-восемь затяжек. Можно не употреблять всё сразу, а закрыть клапан и оставить часть кофеина на потом.

5. Безопасная доза кофеина — 400 мг в день

Каждый человек реагирует на кофеин по-своему в зависимости от своего метаболизма. Давно установлено, что злоупотребление кофе может отрицательно сказаться на здоровье, и безопасная доза кофеина для каждого человека индивидуальна и зависит как от физиологии, так и от способа потребления вещества.

По данным исследований 2003-го года, безопасная доза кофеина для взрослого здорового человека — 400 мг в день (примерно 500 мг кофе). Большая доза может вызвать проблемы с сердцем или негативные изменения настроения.

Не стоит, правда, забывать, что беременным женщинам необходимо снизить эту норму почти вдвое, поскольку при переизбытке кофеина в организме увеличивается вероятность выкидыша. Кроме того, курильщикам тоже следует употреблять меньше кофе, чем некурящему

Это цитата сообщения дедушка-разбойник Оригинальное сообщение

Как послы-иностранцы у русского царя пировали, что им в русской кухне нравилось, а что на дух не переваривали.

Русские пиры для иностранных послов были зрелищем весьма необычным. Диковинные яства не всегда вызывали восторг у гостей. Европейские вкусы – иные. Блюда русской кухни, их разнообразие и обилие не всегда находили понимание. Часто деликатные европейцы отказывались от еды. Причина – непривычная сервировка. Например, угощение из одной тарелки и еда руками казалось неприемлемым. Австрийский дипломат Мейерберг заметил: русские не едят – пожирают! Такие нравы за столом аппетита не добавляли.

Это цитата сообщения Харитоныч Оригинальное сообщение

Свеженькое:

Свеженькое:

Совесть — это умение выносить мозг самому себе.

*

В жизни совершенно неважно, плыть по течению или против, главное,

чтобы у тебя была яхта.

*

Бог создал мир, всё остальное сделано в Китае.

*

Хватит работать, это оскорбляет чувства ленивых!

*

Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.

*

Редкие дебилы встречаются всё чаще.

*

Дурак, совершенствуясь, становится круглым.

*

Хуже дурака с инициативой только дурак с возможностями её реализации.

*

У идиота ума не отнять: чего нет, того нет.

*

Не слышны в мозгу даже шорохи...

*

Объяснить можно всё, но не всем.

*

Нас тупило утро.

*

Миру угрожает глобальное потупление.

*

Не покидает ощущение, что профессор Преображенский жив и активно

продолжает оперировать собак.

*

Тот, кто не разбирается ни в чём, может взяться за что угодно.

*

Не родилось ещё то питание, которое будет решать за меня, правильное

оно или нет.

*

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и,

как минимум, начальное воспитание.

*

Это цитата сообщения Харитоныч Оригинальное сообщение

Дженни

Дженни

Большинство людей знают о трагической судьбе «Титаника», но лишь немногие слышали о Дженни — кошке, жившей на борту, — и, возможно, именно она единственная почувствовала, что катастрофа неизбежна.

Дженни была не просто кошкой. Её взяли на корабль в качестве официального «мышелова», чтобы держать грызунов под контролем. Во время ходовых испытаний она родила котят, и один из членов команды, Джим Малхолланд, заботливо присматривал за ней.

Он устроил ей уютное гнездышко рядом с камбузом, где тепло от котлов делало это место особенно комфортным. В перерывах Джим делился с ней остатками еды. Эта простая рутина стала тихой отдушиной — островком покоя посреди бурной суеты подготовки к первому рейсу самого роскошного лайнера в истории.

Но однажды всё изменилось.

За несколько дней до отплытия «Титаника» из Саутгемптона в Нью-Йорк Дженни начала вести себя странно. Она была беспокойной, словно чувствовала тревогу, которую никто не мог объяснить. И вдруг — без предупреждения — она начала по одному переносить своих котят, держа их за загривок… и уносить с корабля.

Раз за разом она спускалась по трапу, пока не вынесла всех малышей на сушу.

Джим молча наблюдал. И вдруг его осенила мысль:

«Эта кошка что-то чувствует… что-то, чего мы не знаем».

Следуя её инстинкту — а может быть, и своему — Джим собрал вещи и покинул «Титаник». Он больше никогда не вернулся на борт.

Корабль отплыл без него.

Что было дальше — мы знаем.

Спустя много лет, став стариком, Джим рассказал эту историю журналисту. Он говорил, что именно Дженни спасла ему жизнь. Её древний, безмолвный, непоколебимый инстинкт, возможно, был единственным настоящим предупреждением, которое кто-либо получил.

Иногда герои не носят ни форму, ни медали. Иногда у них мягкая шерсть, дрожащие усы… и сердце, которое просто знает.

Это цитата сообщения ovenca Оригинальное сообщение

Неотправленное письмо. Художники братья Ткачевы: Сергей Петрович (1922-2022) и Алексей Петрович (1925-2025)

Братья Ткачёвы - творческий тандем, в который входят живописцы, народные художники СССР, академики Сергей Петрович и Алексей Петрович Ткачёвы. Они принадлежат к поколению, в судьбе которого неизгладимый след оставила война. В их творчестве преобладают мирные сюжеты, и они прекрасны. Но меня просто пронзили картины военного времени, фронтовые и тыловые - неприукрашенные, реалистичные, горькие... До мурашек...

Боль России (Колокол)

Э. Артемьев. Воспоминание

На дне окопного оврага добыл я гильзу из стены.

А в ней - истлевшая бумага, письмо, пришедшее с войны.

Должно быть, кто-то перед боем смочил графит карандаша

и с перемазанной губою писал, как думал, - не спеша.

Вручал слова бумаге бренной, писал, склоняясь к фитилю.

…И вот слова сожрало время. И лишь одно сквозит: «лю-блю»…

Одно осталось… Но упрямо горит сквозь всё, что в жизни есть…

…Что он «лю-бил»?.. Отчизну? Маму? Иль ту, которую?.. Бог весть.

Любил и всё. Не по приказу.

А по приказу он в тот раз. наверно, встал и умер сразу.

И вот воскрес. Во мне. Сейчас.

=========

Глеб Горбовский

(1931-2019)

Благословение

Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

Невероятной красоты интерьеры особняков Санкт-Петербурга.....

|

Это цитата сообщения дедушка-разбойник Оригинальное сообщение

Парад в Москве, посвященный 80-летию Победы | 9 мая 2025 года. Красная площадь.

Это цитата сообщения Ёлка_80 Оригинальное сообщение

Подвиги, ранения, концерты: как воевали Рина Зелёная и другие звёзды «Буратино»

Между тем, в годы Великой Отечественной Владимир Этуш не просто был на передовой — он проявил себя отважным и мужественным бойцом. В 1943-м командование направило его в батальон, находящийся в шаге от поражения. И Владимир смело повёл роту в наступление, применив хитрый манёвр и собственным примером воодушевляя солдат. Этуш уничтожил три десятка вражеских солдат и офицеров и захватил пулемёт. Противник был выбит из района.

На счету актёра и другие подвиги. В наградном документе сказано: «Товарищ Этуш, работая помощником начальника штаба по тылу на всём протяжении наступательных боёв, обеспечил нормальную работу тыла и его передвижения. Бесперебойно доставлял боевым подразделениям продовольствие и боеприпасы. Хорошо обеспечил приём и эвакуацию раненых». Он воевал с 1941 по 1943-й, потом был ранен, долго лечился, его комиссовали по инвалидности. За проявленное на фронте мужество Владимир Этуш был награждён орденом Красной Звезды.

Это цитата сообщения дедушка-разбойник Оригинальное сообщение

Прямая трансляция военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Минске.

Это цитата сообщения Madam_Irene Оригинальное сообщение

Праздник со слезами на глазах...

Шмарин Дмитрий Александрович. Победа. Берлин.

Навстречу раскатам ревущего грома

мы в бой поднимались светло и сурово.

На наших знаменах начертано слово

Победа!

Победа!!

Это цитата сообщения Лулу_Прада Оригинальное сообщение

Победные знамёна на Рейхстаге

В цвете Знамени Победы

Солдатом пролитая кровь!

Рейхстаг, который немцы считали не только важным объектом в системе обороны, но и цитаделью нацистского режима, был объявлен Советской властью главным символом нацизма. Именно поэтому при захвате Берлина он стал основой целью атаки для советских войск.

Подготовка к штурму Берлина началась 29 апреля. Здание Рейхстага было настоящей крепостью, которая располагалась в удобном для обороны месте и была окружена рекой и многочисленными траншеями.

Штурм Рейхстага был поручен частям 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Перед началом операции дивизиям были переданы девять красных знамен, изготовленных по типу Государственного флага СССР.

Утром 30 апреля 1945 года состоялась первая попытка штурма, которая, к сожалению, не удалась, но уже к обеду красноармейцы смогли ворваться в здание. Кровопролитные бои в охваченном огнем Рейхстаге велись буквально за каждый метр, и советские солдаты сумели сломить сопротивление противника.

Общую картину давал Георгий Константинович Жуков: "За рейхстаг шла кровопролитная битва. Подступы к нему прикрывались массивными зданиями, входившими в систему девятого центрального сектора обороны Берлина. Район рейхстага обороняли отборные эсесовские части, оснащенные танками, штурмовыми орудиями и многочисленной артиллерией…"