Это цитата сообщения Ела2012 Оригинальное сообщение

При волшебном прикосновении его кисти воскресала живопись историческая, портретная, акварельная, перспективная, ландшафтная, которой он дал в своих картинах живые образцы. Кисть художника едва успевала следовать за его фантазией, в голове роились образы добродетелей и пороков, беспрестанно сменяясь один другим, целые исторические события разрастались до самых ярких конкретных очертаний.

Автопортрет. Около 1833

Карлу Брюллову было 28 лет, когда он задумал написать грандиозную картину "Последний день Помпеи". Возникновением интереса к этой теме художник был обязан своему старшему брату, архитектору Александру Брюллову, который подробно ознакомил его с раскопками 1824-1825 годов. Сам К. Брюллов находился в эти годы в Риме, истекал пятый год его пенсионерства в Италии. За ним уже числилось несколько серьезных работ, которые имели немалый успех в художественной среде, но ни одна из них не казалась самому художнику вполне достойной его таланта. Он чувствовал, что еще не оправдал возложенных на него надежд.

«Последний день Помпеи»

1830-1833г.

Холст, масло. 456.5 x 651 см

Государственный Русский музей

Это цитата сообщения adpilot Оригинальное сообщение

1939 лет назад, 24 августа 79 г. нашей эры произошло самое сокрушительное извержение вулкана Везувий, в результате которого были уничтожены города Геркуланум, Стабия и Помпеи. Это событие не раз становилось сюжетом произведений искусства, и самым известным из них является «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. Однако немногие знают о том, что на этой картине художник изобразил не только самого себя, но и ту женщину, с которой его связывали романтические отношения, в четырех образах.

Во время работы над этой картиной художник жил в Италии. В 1827 г. он попал на раскопки Помпеи, в которых участвовал и его брат Александр. Очевидно, тогда у него и родился замысел создать монументальную картину на историческую тему. О своих впечатлениях он писал: «Вид сих развалин невольно заставил меня перенестись в то время, когда эти стены были еще обитаемы… Нельзя пройти сии развалины, не почувствовав в себе какого-то совершенно нового чувства, заставляющего все забыть, кроме ужасного происшествия с сим городом».

Процесс подготовки занял у Брюллова несколько лет – он изучал обычаи древней Италии, узнавал подробности катастрофы из писем очевидца трагедии Плиния Младшего к римскому историку Тациту, несколько раз бывал на раскопках, исследуя разрушенный город, делал зарисовки в археологическом музее Неаполя. Кроме того, источником вдохновения художника была опера Пачини «Последний день Помпеи», и он одевал своих натурщиков в костюмы участников этого спектакля.

Это цитата сообщения babeta-liza Оригинальное сообщение

Архип Куинджи - натура гениальная и самобытная, человек-легенда, жизнь которого заслуживает безмерного уважения, написания романов и хроник, создания фильмов... и не только документальных. Он - воистину герой своего времени и кузнец своей судьбы. Безнадежно нищий и баснословно богатый - он всего себя посвятил искусству, одной единственной женщине, благотворительности и любви ко всему живому.

«... Мощный Куинджи был не только великим художником, но также был великим

Учителем жизни... Одна из обычных радостей Куинджи была помогать бедным так, чтобы они не знали, откуда пришло это благодеяние. Неповторима была вся жизнь его»… - писал о своем учителе Николай Рерих. И если уж говорить, что человек - кузнец своего счастья и судьбы, то к Архипу Ивановичу это относится в полной мере. «Сам-один» - вот девиз и формула всего его творчества, как и всей жизни...

Это цитата сообщения adpilot Оригинальное сообщение

Ни для кого не секрет, что знаменитые личности попадают чаще других в неординарные жизненные ситуации и различные истории, которые благодаря очевидцам запечатлеваются в ихних биографиях на века. Как правило, эти истории бывают анекдотично смешными, иногда курьезными и не весьма приятными, а также поучительными, перешедшими в разряд притч. Сегодня речь пойдет об интересных фактах из жизни знаменитых русских и европейских художников-классиков.

Автограф художника, стоящий дороже самой картины в десять раз

Однажды некая дама приобрела картину с подписью «И. Репин», заплатив за нее 100 рублей. Через время, придя в мастерскую живописца, она показала художнику свое приобретение. Репин, посмеявшись над незадачливой покупательницей, приписал внизу холста: «Это не Репин». После этого дама перепродала картину, но уже за тысячу рублей.

Живопись бессмертна

Один довольно известный доктор на выставке подошел к Пикассо и важно заявил:

— Я неплохо знаю анатомическое строение тела человека. Так вот, могу сказать, что люди на ваших полотнах вызывают некое сожаление и недоумение.

— Вполне возможно, — парировал Пикассо. — Но я могу вас заверить, что они проживут гораздо дольше ваших пациентов.

Детский индивидуализм

Это цитата сообщения Радуга_Подруга Оригинальное сообщение

|

Это цитата сообщения Nice_Ludmila Оригинальное сообщение

Письма Ремарка к Марлен Дитрих: «Мы до боли заждались друг друга»

Марлен Дитрих и Эрих Мария Ремарк | Фото: liveinternet.ru

Их роман был непродолжительным, но ярким, они оба не были ни первыми, ни последними, ни единственными друг у друга. Писатель мучился из-за непостоянства и холодности актрисы, но не переставал ею восхищаться. Марлен Дитрих вдохновила Ремарка на написание «Триумфальной арки» и стала прототипом главной героини романа. Эта любовь воплотилась и в другом романе – в письмах. Будущая жена писателя Полетт Годдар уничтожила письма актрисы, но письма Ремарка сохранились. Недавно они были опубликованы и признаны «самым восхитительным любовным романом ХХ столетия».

Это цитата сообщения браило Оригинальное сообщение

Ли Галли, известные также как Ле Сиренузе, - это небольшой островной архипелаг, расположенный у побережья Амальфитанской Ривьеры

Название Сиренузы(«Обитель сирен») происходит от мифологических сирен

Архипелаг состоит из трех главных островов – Галло Лунго, имеющего форму полумесяца, Ла Кастеллучча, также известного как Галло дей Бриганти, и практически круглого Ла Ротонда. Ближе к побережью находится четвертый остров – Иска, и, наконец, между Ли Галли и Иской лежит скалистое обнажение Ветара

Это остров Сиренузе в виде дельфина из архипелага Ли Галли («Петухи»), расположенного недалеко от побережья Амальфи в Южной Италии, между Капри и Позитано.Ли Галли Теперь остров наполнен курортами и гостиницами.

Бюджетников просят не беспокоиться и не морочить голову - здесь очень эксклюзивный отдых и "пахнет", сами понимаете, десятками тысяч евро. Поэтому сэкономим и посетим остров ТАК:

Это цитата сообщения браило Оригинальное сообщение

Насыщенная жизнь. Леонид Мясин. 2 часть

За шесть лет (1914-20) Мясин поставил 12 балетов и вырос в оригинального хореографа.

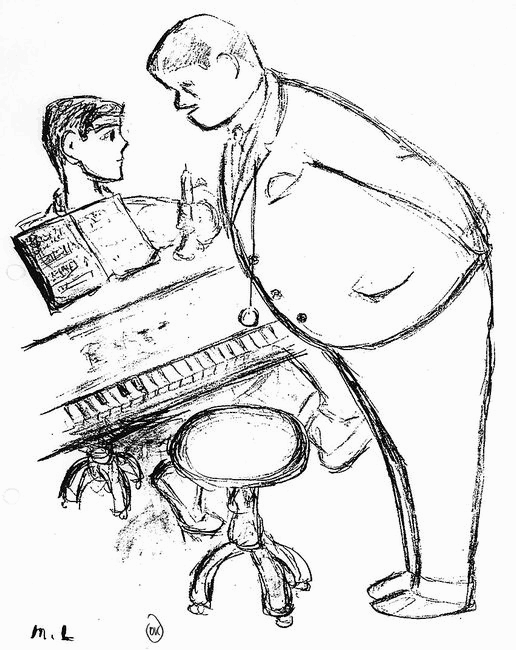

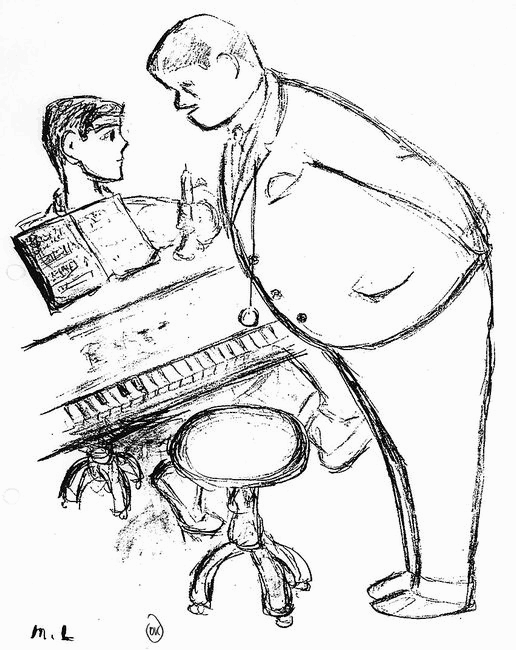

Природные способности Мясина не только к танцу, но и драматическому искусству невероятно быстро развиваются под руководством опытного балетного педагога Энрико Чиккетти и при покровительстве могучего патрона Сергея Павловича Дягилева, ставшего для Мясина учителем, воспитателем, заботливо развивающим его художественный вкус и знания в разных видах искусства.

Дягилев и Мясин. Рисунок Ларионова

Это цитата сообщения браило Оригинальное сообщение

Леонид Фёдорович Мясин (9 августа 1896, Москва — 15 марта 1979, Кёльн, Германия) — танцовщик и хореограф русского происхождения. За свою долгую жизнь он сочинил более 70 балетов.

Леонида Мясина знают немногие. Сведения о нем можно найти в лишь энциклопедии «Балет» и, позже, в «Русском балете». Личность Мясина приоткрылась с изданием на русском языке в 1997 году мемуаров «Моя жизнь в балете». Его балеты показывали считанные разы западные гастролеры, поэтому наследие Мясина-балетмейстера, до сих пор, в России известно лишь горстке профессионалов.

Это цитата сообщения OLGA_MON Оригинальное сообщение

Они стали мужем и женой через четыре дня после знакомства и душа в душу прожили долгую и счастливую жизнь. Любовь гениального виолончелиста, интеллигентнейшего человека, трепетного возлюбленного, заботливого мужа и отца Мстислава Ростроповича и звезды мировой оперной сцены, первой красавицы Галины Вишневской была такой светлой и прекрасной, что ее, наверное, хватило бы не на одну, а на десять жизней.

Ландыши и огурцы

Впервые они увидели друг друга в ресторане «Метрополь». Восходящая звезда Большого театра и молодой виолончелист были в числе гостей на приеме иностранной делегации. Мстислав Леопольдович вспоминал: «Поднимаю я глаза, а ко мне с лестницы снисходит богиня… Я даже дар речи потерял. И в ту же минуту решил, что эта женщина будет моей».

Портреты любимых женщин Пикассо составляют немалую часть наследия чрезвычайно плодовитого, а также любвеобильного художника. Однако узнавали ли себя дамы на этих портретах?

Сильветт Давид

«Сильветт» — серия портретных изображений Сильветт Давид, девушки с конским хвостом и чёлкой, которая в 1954году была моделью Пабло Пикассо. Всего художник создал более 60 произведений искусства, изображающих Сильветт.

По статистике каждая седьмая русская женщина мечтает о муже иностранце. А те и не против, ещё бы! Наши девушки красивы и образованны. Сочетания женственности, чуткости, глубины мыслей и амбиций — покоряют сердца мужчин. Не раз русская притягательность кружила головы известнейших деятелей западного искусства.

1. Гала и Сальвадор Дали

/moiarussia.ru/wp-content/uploads/2017/12/salvador-dali-i-gala-313x420.jpg" target="_blank">https://moiarussia.ru/wp-content/uploads/2017/12/salvador-dali-i-gala-313x420.jpg 313w" title="Русские музы, вдохновившие Дали, Пикассо, Ремарка и других западных мастеров искусства" width="659" />

/moiarussia.ru/wp-content/uploads/2017/12/salvador-dali-i-gala-313x420.jpg" target="_blank">https://moiarussia.ru/wp-content/uploads/2017/12/salvador-dali-i-gala-313x420.jpg 313w" title="Русские музы, вдохновившие Дали, Пикассо, Ремарка и других западных мастеров искусства" width="659" />- Имя: Елена Ивановна (Димитриевна) Дьяконова

- Псевдоним: Гала

- Место рождения: родилась в Казани, в 17-ть переехала с семьёй в Москву

- Годы жизни: 26 августа 1894 –1982

- Муж: Первый супруг Поль Элюар. Второй — Сальвадор Дали

- Картины: «Портрет Галы с омаром» (1934), «Галарина» (1944–1945), «Тройное появление лица Гала» (1945), «Атомная Леда» (1949), «Портрет Гала с носорогическими признаками» (1954), «Мадонна Порт-Льигата» (1950) и др.

«Дневник одного Гения» Сальвадора Дали начинается так: «Я посвящаю эту книгу МОЕМУ ГЕНИЮ, моей победоносной богине ГАЛЕ ГРАДИВЕ, моей ЕЛЕНЕ ТРОЯНСКОЙ, моей СВЯТОЙ ЕЛЕНЕ, моей блистательной, как морская гладь, ГАЛЕ ГАЛАТЕЕ БЕЗМЯТЕЖНОЙ».

/moiarussia.ru/wp-content/uploads/2017/12/Salvador-Dali-Gala-3-381x420.jpg" target="_blank">https://moiarussia.ru/wp-content/uploads/2017/12/Salvador-Dali-Gala-3-381x420.jpg 381w" title="Русские музы, вдохновившие Дали, Пикассо, Ремарка и других западных мастеров искусства" width="635" />

/moiarussia.ru/wp-content/uploads/2017/12/Salvador-Dali-Gala-3-381x420.jpg" target="_blank">https://moiarussia.ru/wp-content/uploads/2017/12/Salvador-Dali-Gala-3-381x420.jpg 381w" title="Русские музы, вдохновившие Дали, Пикассо, Ремарка и других западных мастеров искусства" width="635" />Это цитата сообщения babeta-liza Оригинальное сообщение

В окрестностях испанского города Малаги есть примечательное место, называемое замок Коломарес. На самом деле это не настоящий старинный замок, а грандиозный памятник- монумент, посвященный 500-летию открытия Америки Колумбом, построенный только в 1994 году.

[показать]

[показать]

Глядя на этот сказочный замок со всеми его изысканными деталями, невозможно догадаться о том, что он был построен врачом, не имевшим архитектурного образования, и двумя местными укладчиками кирпича. Доктор Эстебан Мартин (Esteban Martin) потратил на строительство замка Коломарес семь лет, строительство велось с 1987 по 1994 год.

35 лет назад, 10 июня 1982 г. ушла из жизни женщина, чье имя вошло в историю искусств благодаря Сальвадору Дали, чьей женой и музой она была на протяжении многих лет. Ей удалось стать для него одновременно матерью, любовницей и другом, абсолютно незаменимой и обожаемой. Но Дали был далеко не единственным мужчиной для нее. Гала никогда не отказывала себе в своих желаниях и заставила художника потакать всем ее прихотям.

Елена Дьяконова (именно так ее звали на самом деле) уехала из России в 1912 г. Она заболела чахоткой, и ее отправили на лечение в швейцарский санаторий, где она встретила французского поэта Эжена Гренделя. Он потерял от нее голову и принял решение жениться, вопреки воле родителей, считавших этот брак мезальянсом. Он посвящал ей стихи и издавал по ее совету под звучным псевдонимом Поль Элюар. Он же называл ее Гала – «праздник».

Гала уже тогда имела четкие представления о том, каким хочет видеть свое будущее во Франции. «Я буду как кокотка сиять, пахнуть духами и всегда иметь ухоженные руки с наманикюренными ногтями». И хотя, по свидетельству современников, она даже в молодости не была красива, в обществе умела производить фурор. Это происходило благодаря непоколебимой уверенности в себе и своих чарах, а также умению интриговать публику. Она появлялась в костюме от Шанель с колодой карт в сумочке и, объявив себя медиумом, принималась предсказывать будущее. Мужчины называли ее «колдовской славянкой» и реагировали на нее так, словно действительно пребывали

Венера перед зеркалом» занимает в творчестве Веласкеса совершенно особое место: это единственная его картина с явно эротическим подтекстом. Никогда – ни до, ни после – Веласкес подобного рода работ не писал.

Обнажённая натура изредка появлялась в его картинах на мифологическую тему, до которой, впрочем, он был не большим охотником. Церковь и Священная Инквизиция относились к жанру ню неодобрительно (кстати, тесть Веласкеса Франсиско Пачеко занимал в этом влиятельном учреждении должность цензора живописи). Если и были у Веласкеса картины, воспевавшие красоту линий женского тела, то ни одна не дожила до наших дней.

Кроме «Венеры перед зеркалом».

На ложе, покрытом черными и белыми шелковыми простынями, спиной к зрителю лежит пленительнейшая женщина с тёмными волосами, стянутыми на затылке в простой греческий узел. Она подпирает голову правой рукой и смотрится в зеркало в черной деревянной раме, которое держит крылатый амур. Известно, что ранее и сама картина была вставлена в чёрную раму – это создавало интригующий эффект удвоения.

Особенный интерес, разумеется, вызывает личность модели, с которой художник мог писать «Венеру перед зеркалом». Но Веласкес предусмотрительно делает отражение лица героини едва намеченным, загадочно размытым. По-видимому, он хотел, чтобы никто не раскрыл её инкогнито. Лишь в 1983-м году достоянием широкой публики стал документ, согласно которому во время пребывания Веласкеса в Италии (примерно 1649-1651) у него была внебрачная связь, от которой родится сын Антонио. Мальчик появился на свет, когда Веласкес уже покинет Италию навсегда и вернётся в Испанию, а его матерью, предположительно, была итальянская художница Фламиния Трива (Flaminia Triva). Многие считают, что именно её красоту Веласкес воспел в картине «Венера с зеркалом».

Слава у картины сложилась нехорошая. За ней тянулся длинный и тёмный шлейф слухов.

Она много раз переходила из рук в руки. Рассказывали, что одним из первых владельцев картины Веласкеса стал некий мадридский купец. Как только он приобрёл «Венеру», коммерческая удача оставила его: товары, переправляемые морем, частично затонули, частично были расхищены пиратами. Чтобы компенсировать убытки, владелец перепродал картину другому торговцу, но и ему она не принесла счастья. Вскоре все его торговые помещения выгорели дотла от удара молнии. Очередным обладателем «Венеры» стал ростовщик. Говорили, что не минуло и трёх дней после приобретения картины, как с ним случилось непоправимое: его сначала ограбили, а потом прирезали разбойники.

Конечно, история это давняя – всё-таки середина XVII века! – и уже не подлежит научной верификации, зато о дальнейших приключениях «Венеры с зеркалом» мы знаем более точно. В конце XVIII века она попала к герцогине Каэтане Альбе – той, которая сама стала моделью для картин Гойи «Обнажённая Маха» и «Маха одетая».

[700x1067]

[700x1067]

Франсиско Гойя. Портрет Марии Терезы Кайетана де Сильва, герцогини Альба

Вместе с ними обеими картина Веласкеса висела в будуаре герцогини до самой её смерти. Потом «Венеру» купил Мануэль Годой – испанский премьер-министр и фаворит королевы Марии-Луизы (её Гойя тоже писал, а один из этюдов Гойи – с обнажённой натурщицей и зеркалом – подозрительно напоминает о работе Веласкеса).

[700x1183]

[700x1183]

Франсиско Гойя. Мадридский альбом: Обнаженная натурщица с зеркалом, со спины, или После ванны

В 1906-м картину приобрела Лондонская национальная галерея. Казалось бы

Французский фотограф Николай Эндегор, известный своими эротическими фотосериями, решил попробовать себя в новом жанре и создал великолепную серию фотоснимков под названием «Мрамор Лувра».

Статуя Лоренцо Бартолини «Нимфа, ужаленная скорпионом», 1845. Париж, Лувр

Это одно из лучших произведений скульптора. Создана по заказу князя Шарля де Бово. Работа с успехом демонстрировалась в парижском Салоне 1845 г. Именно на эту статую обратил внимание российский император Николай I, который и заказал Бартолини ее копию. К сожалению, скульптор умер, не успев завершить свое творение в подарок русскому царю, и прекрасную нимфу довел до ума флорентиец Джованни Дюпре. Эта копия сейчас хранится в Эрмитаже.

Фотоколлаж Николая Эндегора в точности повторяет сюжет Лоренцо Бартолини, девушке даже удалось прочувствовать укус скорпиона, отразив эмоцию на лице.

Скульптура Франсуа Жуффруа «Секрет», 1839. Париж, Лувр

Купец Иван Абрамович Морозов — директор-распорядитель Тверской мануфактуры, председатель Московского купеческого собрания, известный коллекционер картин русских пейзажистов — был одним из самых завидных московских женихов. Однако с женитьбой не торопился и, возможно, долго бы оставался холостяком, если бы в 1901 году, 30-летним, не познакомился с 16-летней хористкой из богемного ресторана «Яр» Евдокией Кладовщиковой (сценический псевдоним — Лозина). Сначала это был флирт, потом роман, а в 1903 году родилась и дочь, названная в честь матери Евдокией. Но мыслимо ли было одному из богатейших людей России жениться на певичке? Иван Абрамович разрывался между любовью и предрассудками своего сословия.

[200x282]

[200x282]

Иван Абрамович Морозов, 1900 г.

Как вспоминал Юрий Бахрушин (сын основателя музея), «эта связь тщательно скрывалась Морозовым, но с каждым днем он чувствовал все острее значение молодой женщины в его жизни... она была скромна, не стремилась принимать участие в разговорах о предметах, в которых ничего не понимала, была весела и жизнерадостна, и в ней абсолютно отсутствовала какая-либо вульгарность».

[581x700]

[581x700]

Константин Коровин. Портрет И.А. Морозова. 1903 г.

Друзья Бахрушины, свидетели переживаний Ивана, решили познакомиться с Евдокией. После чего Вера Бахрушина, посмотрев на нее своим проницательным взглядом, посоветовала Морозову... жениться. В 1907-м году пара обвенчалась. А после состоялось и представление Доси (таким было ее домашнее ласковое прозвище) «свету», всё в том же доме Бахрушиных. Евдокия полностью оправдала ожидания Веры.

«Великосветская купеческая Москва встретила молодую Евдокию Сергеевну Морозову сдержанно, с явным недоверием, внимательно приглядываясь, как она ест, как разговаривает, как себя держит. Но молодая Морозова держала себя так просто, делала все так непринужденно, словно она всю жизнь только и вращалась в подобном обществе. К концу вечера наиболее податливые сердца уже смягчились и молодые получили несколько приглашений. Сражение было выиграно. А через несколько лет Евдокия Сергеевна стала уже полновластным членом московского большого света, и единственно, что осталось за ней на всю жизнь, это наименование Доси».

В 1908 году Валентин Серов, друг и один из любимых художников Морозова, пишет портрет Евдокии Сергеевны.

[654x1000]

[654x1000]

Валентин Серов. Портрет Евдокии Морозовой. 1908 г.